-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

9 марта родились... |

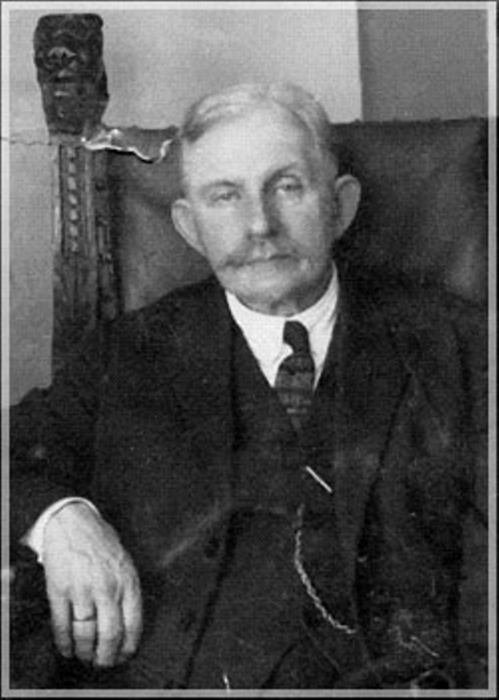

1861

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг (по официальным документам дореволюционного периода - Фёдор Юрьевич, Franc Julevich Levinson-Lessing)

российский геолог, академик (с 1925). Франц Юльевич Левинсон-Лессинг родился в Санкт-Петербурге, в семье доктора медицины. Начальное образование проходило в пансионате Монкевича, с 1874 года продолжил образование в третьей гимназии Санкт-Петербурга, которую успешно окончил с серебряной медалью в 1870 году. В августе 1879 г. Франц Юльевич поступает на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В бытность свою студентом он проявлял интерес к науке, был членом научно-литературного общества. Вместе с известным в будущем ученым В.И.Вернадским, Ф.Ю.Левинсон-Лессинг избран в научный совет этого общества, где курировал направление геологии и минералогии. Результатом его научной студенческой деятельности явились рефераты «Очерк истории Земли» и «Продукты выветривания и изменение структуры минералов из группы полевых шпатов, роговых обманок и авгитов», причем второй реферат получил высокую оценку В.В.Докучаева и золотую медаль. Именно под его влиянием Франц Юльевич переводится на естественный факультет, где начинает заниматься геологией под руководством профессора А.А.Иностранцева и минералогией и почвоведением – у В.В.Докучаева. Окончив университет в 1883 г, Франц Юльевич был оставлен в стенах заведения для подготовки к получению профессорского звания. Тогда же он начинает собственные геологические исследования в Карелии. В 1884 году публикует свою первую научную работу "Вариолиты Ялгубы Олонецкой губернии". Вскоре Ф.Ю.Левинсон-Лессинг получает должность консерватора Геологического кабинета в своем родном университете. В 1988 году ученый завершает работу над магистерской диссертацией "Олонецкая диабазовая формация». Этот фундаментальный труд сразу же выдвигает его в первые ряды отечественной геологии. В диссертации Франц Юльевич блестяще описал породы и высказал предположение о возникновении магматической формации диабазов под влиянием подводных извержений. Он одним из первых начал работать в направлении изучения возраста изверженных пород. Начиная с 1889 года, он читал лекции по петрографии и минералогии в качестве приват-доцента в Санкт-Петербургском университете, в 1891 году были опубликованы получившие широкую известность "Таблицы для микроскопического определения породообразующих минералов", впоследствии переведенные на английский язык и ставшие справочным руководством для студентов и молодых специалистов. В январе 1892 года Ф.Ю.Левинсон-Лессинг получает приглашение на должность профессора в Юрьевский университете на кафедру минералогии. Ученый не отказывается и в течение десяти лет читает лекции по минералогии, кристаллографии, петрографии, а также курс «Введение в геологию». Преподавательская работа не явилась помехой для научной деятельности: Франц Юльевич изучал результаты деятельности вулканов на Центральном Кавказе, Северном Урале, проводил теоретические исследования в петрографии, осуществлял большой объем работы по химическому анализу горных пород, выполнял эксперименты по минералогии и петрографии. Итогом этой бурной научно-практической деятельности стала знаменитая докторская диссертация "Исследования по теоретической петрографии в связи с изучением изверженных пород Центрального Кавказа", которую он завершил в 1898 году. В этом труде приводится детальная классификация и приведены характеристики изверженных пород; процессов дифференциации и кристаллизации магмы; произведена классификация и номенклатурное описание изверженных пород. Именно эта монография послужила стартовым толчком для дальнейшего развития теории ликвидационной гипотезы происхождения части изверженных пород. Свою классификацию горных пород Ф.Ю.Левинсон-Лессинг представил на проходящей в Москве в 1897 году седьмой сессии Международного геологического конгресса (МГК). Именно Франц Юльевич начал применять начала химии и физической химии в петрографии, впоследствии он работал в направлении создания для нее экспериментальной базы и основания отечественной экспериментально-технической школы. Франц Юльевич Левинсон-Лессинг был и остается крупнейшим ученым и общепризнанным авторитетом как в России, так и за рубежом, в области теории магматических горных пород. В 1902 году он получает назначение на кафедру минералогии на должность профессора в Санкт-Петербургский политехнический институт, где он вел курс по 1930 год включительно. Именно с этого момента начинается длительный плодотворный период его научной и исследовательской деятельности в Санкт-Петербурге. В 1902-1930 – профессор Санкт-Петербургского (Ленинградского) политехнического института, в котором организовал первую в России лабораторию экспериментальной петрографии. Параллельно с работой в политехническом институте, ученый читает лекции сначала на Бестужевских женских курсах в 1902-1920 гг., а затем в Ленинградском университете до 1930 года. В этих вузах Франц Юльевич проводил свою основную научно-исследовательскую работу. В 1911 году увидел свет его новый его "Учебник кристаллографии" и курс лекций "Рудные месторождения", а немного позже - "Введение в геологию" (1923). 29 ноября 1914 года ученый избирается членом-корреспондентом Императорской академии наук в Санкт-Петербурге по физическому разряду физико-математического отделения. Свою работу Франц Юльевич не прекратил и после революции. В 1919 году он избирается петрографом только что созданного Геологического комитета. В том же году из-под его пера выходят Сборник химических анализов русских горных пород", а позже - фундаментальный учебник "Петрография", впоследствии выдержавших 6 переизданий. В своем популярном учебнике Франц Юльевич вводит в оборот понятие «петрографическая формация», ставшее основополагающим в науке, и которое определяется как "совокупность пород, которые представляют вариации и продукты разделения магмы вместе со всеми сопровождающими их пегматитовыми вхождениями с контактными образованиями, обладающие своей особой физиологией, которая характерна только для данной геологической формации". 13 мая 1925 года Франц Юльевич Левинсон-Лессинг избирается действительным членом Российской Академии Наук по отделению физико-математических наук, раздел минералогия. В Академию наук ученый пришел уже признанным мировым авторитетом, руководителем созданной им крупнейшей петрографической школы. Большая заслуга в этом принадлежит множеству справочников и учебных пособий по петрографии: "Петрографический лексикон" (1893), "Петрографические таблицы" (1915), "Словарь петрографических терминов" (1932), "Петрографический словарь" (1934). С 1925 года и до конца своих дней Ф.Ю.Левинсон-Лессинг проводил научно-организационную работу в Академии Наук СССР, где проявил себя и как талантливый организатор. Список его должностей впечатляет: директор Почвенного института (1925-1929 гг.), директор Геологического музея имени Петра Великого Академии Наук СССР (1925 г.), директор Петрографического (с 1930 г.) института Академии Наук СССР. Ученый возглавлял комиссию по изучению Каспийского моря, а позже – Якутской АССР в 1925-1939 гг. Он участвовал в работе комиссии по строительным материалам в качестве председателя комиссии, много времени был руководителем камчатской Вулканологической станции. Франц Юльевич обладал талантом, позволяющим сочетать организационную и научно-исследовательскую деятельность. Он был выдающимся ученым-петрографом, геологом с Большой буквы. Вулканологи почитают его работу "Вулканы и лавы Центрального Кавказа", изданную в 1913 году. В число интересов ученого входили вопросы, затрагивающие физику, химию, металлургию, силикатное материаловедение. В качестве примеров его широкой специализации можно привести "Опыты над перекристаллизацией горных пород в твердом состоянии", работы по намагничиванию горных магматических пород. Не обошла ученого вниманием и история петрографии: "Успехи петрографии в России" (1925), "Введение в историю петрографии" (1936). Ф.Ю.Левинсон-Лессинг хорошо известен как активный участник сессий Международного географического конгресса. Пять конгрессов прошли с его участием – в Санкт-Петербурге, Париже, Торонто, Мадриде, Москве. На восьмой (1900 г.) и двенадцатой (1913 г.) Франц Юльевич избирается вице-президентом вместе с Ф.Н.Чернышевым и В.И.Вернадским. На Московской сессии он возглавил постоянную комиссию по петрографии, минералогии и геохимии. Ф.Ю.Левинсон-Лессинг являлся членом Международного общества почвоведения, Геологических обществ Лондона, США, Бельгии. Постановлением общего собрания Академии Наук СССР в 1934 г. в честь 50-летнего юбилея ученого в его четь назван Петрографический институт. Большое научное наследие ученого насчитывает около 200 трудов, в том числе монографий, учебных пособий, словарей, справочников. В главных его работах определяются пути дальнейшего развития тех наук, которым он отдал свое сердце. Франц Юльевич Левинсон-Лессинг скончался 25 октября 1939 года в родном городе Ленинграде, похоронен на Волковском кладбище. Захоронен в некрополе «Литературские мостки». В 1949 году не его могиле установлена гранитная стела. В том же году Академия Наук СССР учредила премию имени Ф.Ю.Левинсон-Лессинга, которой награждались выдающиеся научные труды по петрологии. Премия в память ученого присуждалась 1 раз в 3 года. В честь Франца Юльевича назван минерал из класса силикатов, открытый в 1929 году – «лессингит». Его именем названы хребет и вулкан на Курилах в 1946 году, мыс на полуострове Таймыр, вулкан на Камчатке, скала горной цепи Кара-Даг в Крыму, гора на острове Большевик в Северном море, остров в бухте Паландера (архипелаг Норденшельда). Именем Ф.Ю.Левинсон-Лессинга также назвали первую форму класса двухстворчатых моллюсков. В 1920-х годах в СССР цензор, пропускавший в печать университетский курс петрографии Ф.Ю.Левинсон-Лессинга, красными чернилами зачеркнул в заголовке слово «петрография» и заменил его на «ленинграфия». В честь Левинсон-Лессинга названы (в том числе при жизни): мыс на полуострове Таймыр (1926 г.); озеро Левинсон-Лессинга на полуострове Таймыр; минерал из класса силикатов, открытый в 1929 г. — «лессингит»; Петрографический институт — постановлением Общего собрания Академия Наук СССР в честь 50-летнего юбилея научной деятельности Левинсон-Лессинга (1934 г.); премия Академии Наук СССР за выдающиеся научные работы в области петрографии (4 августа 1949 г.); гора на острове Большевик (Северная Земля) (1950-е гг.); 1 форма из класса двухстворчатых моллюсков; хребет и вулкан на Курильских островах; скала горного массива Кара-Даг; остров в бухте Паландера в архипелаге Норденшельда; Научно-исследовательский институт земной коры при Санкт-Петербургском государственном университете. Сочинения: Вулканы и лавы Центрального Кавказа. 1913; Успехи петрографии в России. 1923; Введение в историю петрографии. 1936; Петрография, 5-е издание, Ленинград-Москва, 1940; Избранные труды, тома 1-4, -Москва-Ленинград, 1949-1955. Литература: Белянкин Д.С., Отечественная петрография и Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, «Известия Академии Наук СССР. Серия геологическая», 1949, № 6; Гинзберг А.С., Значение петрографических работ Ф.Ю.Левинсон-Лессинга для русской и мировой науки, там же, 1952, № 5; Личко в Б.Л., Идеи Ф.Ю.Левинсон-Лессинга о вековых колебаниях земной коры в свете современных воззрений, в книге: Очерки по истории геологических знаний, сборник 5, Москва, 1956.

1862

Фернан Видаль (Georges Widal; полное французское имя - Жорж Фернан-Изидор Видаль Georges Fernand-Isidore Widal)

французский врач, бактериолог. Родился в городе Деллис, Алжир. Разработал реакцию, используемую для диагностики брюшного тифа и некоторых сальмонеллёзов (1896); доказал роль поваренной соли в патогенезе нефритов и сердечных отёков и первым рекомендовал больным ограничить её употребление (1906). С 1886 по 1888 год посвятил себя исследованиям на факультете паталогической анатомии и в течение двух лет возглавлял исследовательское направление в области бактериологии в лаборатории профессора Андре Виктора Корниля. В 1895 году был назначен врачом, курирующим больницы Парижа, а с 1904 года стал преподавать на медицинском факультете. В 1905 году он стал работать врачом в больнице Hôpital Cochin (англ.)русск. и возглавлял медицинские клиники этого же учреждения. Видаль написал серию работ об инфекционных заболеваниях, рожистом воспалении, заболевании сердца, печени, нервной системы и т. д. Кроме этого, он внёс существенный научных вклад в виде публикаций в различных медицинских журналах и энциклопедиях. Его именем назван тест Видаля, диагностический тест на тиф, и гематолог Джордж Хайем описал приобретённую гемолитическую анемию, которую исторически называют воспалением Хайема-Видаля. Умер в Париже 14 января 1929 года. Работы: 1889: Etude sur l’infection puerpérale; 1906: La cure de déchloruration dans le mal de Bright; 1911: Maladies des veines et des lymphatiques; 1923: Nouveau traité de médicine, 22 тома (с Georges Henri Roger, P. J. Teissier).

1865

Николай Леонидович Мещеряков

участник революционного движения в России, деятель советской печати, член-корреспондент Академии Наук СССР (1939). Член Коммунистической партии с 1901. Родился в Зарайске, ныне Московской области, в семье агронома. Студентом Санкт-Петербургского технологического института с 1885 примкнул к народовольцам. В 1893 эмигрировал в Бельгию, окончил технологический факультет Льежского университета. С 1894 становится марксистом, в 1901 член "Заграничной лиги русской революционной социал-демократии". В 1902 агент "Искры" в Москве, член Московского комитета РСДРП. В 1906 член Московского окружного комитета и областного бюро большевиков, в октябре арестован и сослан в Восточную Сибирь. В феврале 1917 член Красноярского комитета РСДРП, редактор газеты "Красноярский рабочий"; по возвращении в Москву председатель губернского Совета и член губкома РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 редактор "Известий Московского военно-революционного комитета", член редколлегии "Известий Московского губернского совета". В 1918—1924 член редколлегии "Правды", одновременно член правления Центросоюза, затем председатель редколлегии, заведующий Госиздатом. Возглавляя Политотдел ГИЗа, ведущий цензурный контроль, Н.Л.Мещеряков стоял у истоков оформления цензуры и появления Главлита РСФСР. 9 июля 1920 г. постановлением Оргбюро ЦК РКП (б) Мещеряков введен в состав Госиздата по предложению Преображенского на время отсутствия И.И.Скворцова-Степанова. Обязанности заведующего ГИЗом исполнял с декабря 1920 до августа 1921 г. С марта 1921 - Мещеряков возглавляет политотдел ГИЗа и по многим вопросам цензурной практики обращается напрямую к В.И.Ленину. 18 ноября 1921 г. по просьбе Мещерякова Политбюро ЦК принимает постановление о директивах политотделу ГИЗа. 20 января 1922 г. Мещеряков вошел в состав комиссии Политбюро ЦК о цензуре поступающей в РСФСР иностранной литературы. 13 февраля 1922 г. Политбюро по докладу Мещерякова постановило ослабить цензурное влияние политотдела ГИЗа. 3 марта 1922 г. на заседании Оргбюро Мещеряков докладывал о петроградских журналах «Вестник литературы» и «Летопись Дома литераторов», в результате принято постановление о необходимости усиления цензуры со стороны политотдела ГИЗа. 15 марта 1922 г. он сделал доклад на Президиуме Коллегии НКПроса (протокол № 15/25) «Об объединении цензуры», предложив создать Комитет по делам печати при НКВД. 22 марта 1922 г. на заседании Политбюро при обсуждении вопроса о военно-политической цензуре принято предложение Мещерякова об освобождении от цензуры изданий ГИЗа, партийно-советской печати, изданий Главполитпросвета, ЦК РКП (б) и Коминтерна. 28 апреля 1922 г. Мещеряков начал работать в составе комиссии СНК по обсуждению проекта «Положения о военной цензуре», в результате чего возник проект организации Главного комитета по делам печати. 26 мая 1922 г. Мещеряков вошел в состав созданной Политбюро ЦК комиссии по распределению и контролю над распространением белогвардейской литературе. 6 июня 1922 г. СНК РСФСР рассмотрел вопрос «Об организации Главного Комитета по делам печати», в результате был создан Главлит. 30 июня 1922 г. Секретариат НКПроса предложил Оргбюро ЦК РКП (б) утвердить Н.Л.Мещерякова и П.И.Лебедева-Полянского членами Главлита. 14 июля 1922 г. Секретариат ЦК РКП (б) утвердил членами Главлита Н.Л.Мещерякова и П.И.Лебедева-Полянского. 15 июля 1922 г. Президиум Коллегии НКПроса отправил Н.Л.Мещеркова в отпуск с 12 июля на 2 месяца (протокол №31/41) передав временно его функции заместителю П.И.Лебедеву-Полянскому. 29 июля 1922 г. Постановлением Коллегии НКПроса утвержден состав Главлита, Н.Л.Мещеряков назван Заведующим (распоряжение по НКПросу подписано 31 июля). 3 августа 1922 г. П.И.Лебедев-Полянский Коллегией НКПроса (протокол №24/486) отправлен в отпуск, вместо него обязанности заведуюшего Главлитом возложены на В.Ю.Мордвинкина). 17 октября 1922 г. в распоряжении по НКП Мещеряков числился заведующим Главлитом, (указано, что временно исполняет обязанности заведующего Главлитом В.Ю.Мордвинкин). 23 октября 1922 г. Оргбюро ЦК РКП (б) по докладу С.И.Сырцова приняло постановление «О работе тов. Сперанского», в котором говорилось: «1. Удовлетворить просьбу тов. Мещерякова Н.Н. (в тексте опечатка, нужно: Н.Л.) об освобождении его от обязанностей Председателя Главлито. 2) Председателем Главлито назначить тов. Лебедева-Полянского…». 26 октября 1922 г. Коллегия НКП по докладу А.С.Бубнова освободила Мещерякова от обязанностей заведующего Главлитом. С 1924 заместитель главного редактора Большой советской энциклопедии, редактор журнала "Наука и жизнь". Главный редактор 1-го издания Малой советской энциклопедии (1927—1931) и 2-го издания Малой советской энциклопедии (1933—1938). В августе 1939 г. введен в состав Редакторского комитета, работающего под руководством Редакционной Комиссии по изданию собрания сочинений Л.Н.Толстого .Одновременно в 1924—1927 член Президиума, оргсекретарь Крестинтерна, редактор журнала "Крестьянский Интернационал", в 1929—1931 член Президиума Кооперативной секции Коминтерна. Умер в Казани 3 апреля 1942 года. Именем Н.Л.Мещерякова названа Зарайская средняя школа №1.

1869

Вениамин Фёдорович Каган

российский и советский математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ. Родился в городе Шавли, Ковенская губерния, ныне Шяуляй, Литва. Окончил Киевский университет (1892), с 1923 профессор Московского университета. В 1929 году В.Ф.Каган получил звание заслуженного деятеля науки, в 1940 году — был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1943 году — присуждена Сталинская премия. Начиная с 1890-х гг. Каган популяризировал наследие Н.И.Лобачевского. В "Основаниях геометрии" (тома 1-2, 1905-1907) дал аксиоматику евклидова пространства с подробным анализом непротиворечивости и независимости аксиом. Создал теорию так называемых субпроективных пространств, представляющих собой широкое обобщение пространства Лобачевского. Каган - основатель тензорной дифференциально-геометрической школы в СССР. Труды по неевклидовой геометрии и дифференциальной геометрии, особенно в области римановой геометрии, в которой создал свою научную школу. Каган интересовался математической физикой и стал одним из пионеров преподавания общей теории относительности в СССР, где эти лекции слушали Н.Д.Папалекси, И.Е.Тамм и А.Н.Фрумкин. Каган был редактором математического отдела первого издания Большой советской энциклопедии и автором многих её статей. Он был издателем собрания сочинений Н.И.Лобачевского и написал о нём популярную книгу. Его учениками были П.К.Рашевский, И.М.Яглом и В.В.Вагнер. Внуки — математик Я.Г.Синай и механик Г.И.Баренблатт. Умер в Москве 8 мая 1953 года. Книги на русском языке: Каган В.Ф. Основания теории определителей. — Одесса, 1922; Каган В.Ф. Лобачевский. — Издание второе, дополненное. — Москва-Ленинград: Академия Наук СССР, 1948. — 507 страниц; Каган В.Ф. Основания геометрии Часть1. — Москва—Ленинград: Гостехиздат, 1949, Часть 2. — Москва: Гостехиздат, 1956; Каган В.Ф. Лобачевский и его геометрия. Общедоступные очерки. — Москва: Гостехиздат, 1955; Каган В.Ф. Очерки по геометрии. — Москва: Издательство МГУ, 1963; Каган В.Ф. Очерки теории поверхностей в тензорном изложении. Части 1-2. — Москва—Ленинград: Гостехиздат 1947-1948; Каган В.Ф. Субпроективные пространства. — Москва: Физматгиз, 1961. Литература: Вениамин Федорович Каган. (Некролог), "Труды Семинара по векторному и тензорному анализу", 1956, выпуск 10, страницы 3-14 (библиография); Лопшиц А.М., Рашевский П.К., В.Ф.Каган, Москва, 1969 (библиография).

1869

Фердо Шишич (хорватское имя - Ferdo Šišić)

хорватский историк, академик Югославянской Академии Наук и искусств (1910). Родился в городе Винковци. Обучался в университетах Загреба и Вены; доктор философии (1900). В 1906-1939 гг. - профессор кафедры национальной истории в Загребском университете. Входил в блок буржуазных либеральных партий (хорватско-сербская коалиция, основана в 1905), избирался депутатом хорватского сейма (1908), делегатом в венгеро-хорватский сабор (1910); в 1911 г. отошёл от политической деятельности. Автор многих трудов по истории Хорватии, опубликовал различные источники (в том числе в 1928 г. «Летопис попа Дукланина»). Умер в Загребе 21 января 1940 года. Литература: Šidak S., Ferdo Šišić, в книге: Pregled povijesti hrvatskoga naroda, 3 izd., Zagreb, 1962, s. 491-507 (литература).

1872

Анатолий Александрович Ванеев

активный участник революционного движения в России. Члены Санкт-Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Родился в Нижнем Новгороде, в семье чиновника. Поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Будучи студентом, под руководством В.И.Ленина участвовал в создании и деятельности Санкт-Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Руководил технической подготовкой издания газеты «Рабочее дело». Также принимал участие в гектографировании работы В.И.Ленина «Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?». В декабре 1895 арестован и в 1897 сослан в Восточную Сибирь. В ссылке женился на Доминике Труховской. В 1899 подписал «Протест российских социал-демократов», направленный против так называемых «экономистов». Умер в ссылке в селе Ермановском Енисейской губернии от туберкулёза 20 сентября 1899 года. В честь А.А.Ванеева названо несколько улиц в городах и посёлках СССР. В селе Ермаковское открыт дом-музей А.А.Ванеева. В селе Ермаковское Красноярского края есть совхоз А.А.Ванеева.

1874

Павел Захарович Андреев

русский советский артист оперы (бас-баритон), народный артист СССР (1939). В 1903 окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу пения С.Габеля. В этом же году впервые выступил на оперной сцене. С 1909 (около 40 лет) - артист Мариинского театра (с 1920 - театр оперы и балета имени Кирова). Партии: Руслан ("Руслан и Людмила" Глинки), Князь Игорь ("Князь Игорь" Бородина), Борис Годунов ("Борис Годунов" Мусоргского), Демон ("Демон" Рубинштейна), Олоферн, Петр ("Юдифь" и "Вражья сила" Серова), Мизгирь ("Снегурочка" Римского-Корсакова), Томский ("Пиковая дама" Чайковского), Эскамильо ("Кармен" Бизе), Петр I ("Царь и плотник" Лортцинга) и др. Выступал также в концертах (исполнял арии из опер, романсы, русские народные песни). Голос Андреевa - звучный, красивого тембра, отличался широким диапазоном (певец исполнял наряду с басовыми также баритоновые партии). Лучше всего ему удавались партии (особенно эпические) русского репертуара. С 1919 занимался педагогической деятельностью, с 1926 профессор Ленинградской консерватории. Награжден орденом Ленина. Умер в 1950 году.

1874

Вилис Янович Плудонис (Плудонс; латышское имя - Vilis Plūdonis; имя при рождении - Вилис Лейниекс, Vilis Lejnieks; псевдонимы - Argus acs, Avīžnieks, Bendrs, Burtnieks, Drumsis, Dzejmīlis, Dzelksnis, Garzobis, Labvēlis, Lasītājs, Jēpis Latvietis, Līgusonis, Mārrutks, Mefistofelis, Oidipus, Rīmnieks, Sābris, Sila Miķelis, Skabarga, Skeptiķis, Jānis Spēlmanis, Tautietis, Tiltabrencis, Toreadors, Vērotājs, Zobgalis)

латышский поэт. Родился на хуторе Лейниеки, ныне Бауский район Латвии. Учился в Балтийской учительской семинарии в Кулдиге (1891—1895). Был учителем. Дебютировал сборником стихов "Первые аккорды" (1895). Автор многих баллад и поэм. В исторических балладах отражена борьба латышского народа с немецкими захватчиками. Тяжёлая жизнь рыбаков — сюжетная основа поэмы "Два мира" (1899). В поэме "Сын вдовы" (1900) показана попытка юноши из крестьянской семьи получить образование. Стихотворение Плудониса "Реквием" (1899) перевёл на русский язык А.А.Блок. В поэме "В солнечную даль" (1912) выражены идеи Революции 1905—1907.

В последние годы жизни отошёл от демократических позиций. Автор многих баллад и поэм. Награжден орденом «Трех звезд» II (1934) и III степени (1926) и «Tēvzemes balva» (1938). Умер в Риге 15 января 1940 года. Похоронен на кладбище Плудоне. Сочинения: Kopoti daildarbi, sej 1—4, Riga, 1939; lzlase, Riga, 1965; в русском переводе.— Избранное. Стихи, баллады, поэмы, Рига, 1970. Произведения: «Первые аккорды» (1895); «Два мира» (1899); «Сын вдовы» (1900); «Реквием» (1899, перевод А. Блока). Литература: История латышской литературы, том 1, Рига, 1971; Latviešu literatūras vēsture, 4. sēj., Rīga, 1957; Latviešu literatūras darbinieki, Rīga, 1965. Литературные произведения: "Pirmie akordi" (1895); "Selgā" [Stāsti un tēlojumi] (1898); "Divi pasaules" (1899.,1951); "Jūrmalas leģendas" [Stāsts] (1899); "Rekviēms" (1899); "Atraitnes dēls" (1901); "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas" (1901); "Baigi" (1903); "Rēgi" (1908); "Fantāzijas par puķēm" (1911); "Uz saulaino tāli" (1912); "Salgales Mada loms" (1913); "Dzīves simfonija" (1913); "Via dolorosa" (1918); "111 lirisku dziesmu" (1918); "Tāli taki - tuvi tēli" (1921); "No Nakts līdz Rītam" (1921);. "Eža kažociņš" (1921); "Balādes un baladeskas" (1922); "Sonetas ar ragiem un Trioletas ar nagiem" 1922); "Vītola stabulīte" (1923); "Ziedu pārslas" [Dzejoļi jaunatnei] (1923); "Saule un smiltis" (1924); "Mildas ziedoklis" (1924); "Mūzas mirkļi" (1925); "Lapsiņa Kūmiņa un vilks – Znotiņš" (1926); "Zeme un zvaigznes" (1928); "Kad Ziemassvētki pievārtē" (1930); "Pasaciņu šūpulītis" (1933); "Tālie krasti" (1934); "Tā zeme ir mūsu" (1934); "Skanošās āres" (1934); "Kūri pie Rīgas 1210. gadā" (1934); "Par tēvzemi un brīvību" (1935); "Pretim saulei" (1937); "Ko Palestīnas palmas šalc" (1937); "Brīnumstabulīte" (1937); "Lilijas sniegā" (1939); "Rūķīšu grāmata" (1939). Избранное: Daiļdarbu izlase. 4 sēj. (1922- 1925); Kopoti daiļdarbi. 4 sēj. (1939); Poēmas (1954); Dzejoļi bērniem. Izlase (1955); Dzeja un proza (1956); Darbu izlase [Skolēna bibliotēka] (1959); Zaķīšu pirtiņa (1959, 1966); Sniegavīrs (1962); Izlase (1965); Poēmas un balādes (1971); Raksti 3 sēj. (1974–1978). Учебники: "Deklamācija jeb daiļlasīšana" (1905); "Latvju literatūras vēsture sakarā ar tautas vēsturisko gaitu", 1.-2.sēj. (1908- 1909); "Pirmais vadonis praktiski teorētiskā latvju valodas mācībā" (1910); "Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis" (1910).

1875

Мартин Шоу (Martin Shaw)

английский композитор и органист. Родился в Лондоне. Окончил Лондонский музыкальный колледж по классу композиции Ч.Станфорда. Служил церковным органистом и затем регентом. Шоу известен как реформатор английской церковной музыки. В 1900 г. он основал в Лондоне общество имени Перселла. Умер в Сассексе 24 октября 1958 года. Сочинения: опера-баллада "Мистер Пепис" (постановка 1926г.), маски; фантазия для фортепиано с оркестром; камерные произведения; песенные циклы, обработки народных песен; духовные произведения - оратории Эсфирь, Скала, Спаситель и др. Литература: Shaw M., Up to now, L. 1929.

1876

Филипп Исаевич Голощекин (настоящее имя - настоящее имя – Шая Ицович-Исакович)

российский революционер, большевистский и советский деятель, председатель Самарского губисполкома, секретарь Казахского крайкома ВКП(б). Участник борьбы за установление Советской власти на Урале и в Сибири. Принимал участие в коллективизации в Казахстане. Восстанавливал хозяйство Самарской губернии, пострадавшей в результате Гражданской войны. Один из организаторов расстрела царской семьи. Родился в Невеле, Витебская губерния. Из семьи еврейского подрядчика. В различных источниках в качестве настоящих имён указываются Исай (на идише: Шая или Шай) и Исаак, отчества Исаевич, Исаакович, Ицкович. Партийный псевдоним — Филипп. Окончив зубоврачебную школу, работал зубным техником. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Вёл революционную работу в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Сестрорецке, Москве и др. городах. Участник Революции 1905—1907 годов. С 1906 член Санкт-Петербургского комитета РСДРП, с 1907 ответственный организатор и член Санкт-Петербургского исполнительного комитета РСДРП. С 1909 работал в Московском комитете РСДРП, руководил им. В 1909 арестован и сослан в Нарымский край, в 1910 бежал. В 1912 на 6-й (Пражской) конференции РСДРП (был её делегатом от Москвы) избран членом ЦК и его Русского бюро. Тогда же повторно арестован и выслан в Тобольскую губернию, в город Туринск, откуда переведен в село Демьянское Тобольского уезда. В декабре 1912 года бежал. В 1913 вновь арестован и выслан в Туруханский край в Сибири и освобождён только после Февральской Революции. В письме из ссылки к жене Свердлов, близко сошедшийся с Голощёкиным в ссылке, так описывал его характер: «Он стал форменным неврастеником и становится мизантропом. При хорошем отношении к людям вообще, к абстрактным людям, он безобразно придирчив к конкретному человеку, с которым приходится соприкасаться. В результате – контры со всеми… Он портится, создает сам себе невыносимые условия существования. Скверно, что у него почти нет личных связей…». После Февральской революции 1917 года представитель ЦК в Санкт-Петербургском комитете большевиков, делегат 7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б). В мае Яков Свердлов, посылая Голощёкина на Урал, сообщал местным большевикам: «К вам на Урал поехал товарищ Филипп… Человек… очень энергичный, с правильной линией» («Ленинская гвардия Урала», Свердловск, 1967. с. 196). Член и секретарь Пермского комитета РСДРП(б), затем член и секретарь областного комитета. Делегат 6-го съезда РСДРП(б) (2 июля — 3 августа). Был членом Пермского, затем Екатеринбургского Советов, членом исполкома Уральского области Совета. Формировал и возглавлял Красную Гвардию. В середине октября в качестве делегата II-го Всероссийского съезда Советов РСД прибыл в Петроград. Вошёл в Петроградский ВРК, участвовал в Октябрьском вооружённом восстании. На II-м съезде Советов РСД избран членом ВЦИК. Участвовал в переговорах ВЦИК с Викжелем. Голощёкин вспоминал, что перед его отъездом на Урал В.И.Ленин ориентировал на оттягивание созыва и последующий разгон Учредительного Собрания («От Февраля к Октябрю», Москва, 1957, страницы 112-114). По приезде в ноябре 1917 года в Екатеринбург добивался ликвидации созданного здесь объединённого Комитета Народной Власти из представителей ряда социалистических партий. Участвовал в ликвидации прежних местных государственных структур. С декабря член Екатеринбургского комитета РСДРП(б). Один из организаторов расстрела царской семьи в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года и уничтожения тел убитых. С октября 1922 года по 1925 год Ф.И.Голощекин являлся председателем Самарского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председателем самарского губисполкома и членом губкома РКП(б). Возглавил губернскую комиссию по борьбе с последствиями голода — «губпоследгол». 23 октября 1922 г. Голощекин отменил военное положение в Самарской губернии, введенное в связи с голодом, эпидемиями и разрухой. При нем в городе и губернии активно развивался НЭП, в рамках которого восстанавливали дореволюционные и создавали новые промышленные предприятия, возрождали транспорт, через рынки налаживали экономику села, организовывали систему ликбеза (ликвидации безграмотности) и культурных учреждений (музеев, театров и т. д.). С октября 1925 по 1933 занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Осуществлял насильственные меры по переводу кочевников на оседлый образ жизни, что привело к огромным жертвам. Первым мероприятием в Казахстане была конфискация, проведённая осенью 1928 года. Под конфискацию попали 700 хозяйств, у которых было отобрано около 150 тысяч голов скота (в переводе на крупнорогатый скот). По признанию самого Голощёкина, первоначальные замыслы были вдвое масштабнее, и собирались конфисковать хозяйства от 1500 голов (всё далее, согласно статистике 1920-х годов, в переводе на крупнорогатый скот), и общее число «баев-полуфеодалов» должно было составить 1500 хозяйств. Но при утверждении плана конфискации в ЦК ВКП(б) и ВЦИК СССР, Голощёкина одернули, и установили другие нормы: 400 голов — кочевые хозяйства, 300 — полукочевые, 150 — оседлые. Общее число хозяйств снизилось до 700. Жертвами голода стали 1 млн. 750 тысяч человек казахов (42 %). Другие народы тоже понесли значительные потери: украинцы — 200 тысяч человек (23 %), узбеки — 125 тысяч человек (54 %), уйгуры — 27 тысяч человек (43 %). Все народы в Казахстане пострадали от голода. В 1931 году откочевало 1 млн. 30 тысяч человек, в том числе 616 тысяч безвозвратно, сотни тысяч бежали в Китай. В 1954 году в Китае был даже образован приграничный Или-Казахский автономный округ (ИКАО) с центром в Кульдже. Этот голод, получивший в народе название «Ашаршылык», документально описан в книге В.Ф.Михайлова «Хроника великого джута». Эта катастрофа подтверждается советскими источниками: так, по официальным данным, согласно Всесоюзной переписи населения СССР 1926 года, казахов в СССР насчитывалось 3 968 289 человек, а уже в 1939 году согласно переписи 1939 года — всего 3 100 949 млн человек. То есть за период с 1926 го по 1939 годы после Голощёкинских реформ численность казахов на территории СССР по официальным данным сократилось на 867 340 человек. Согласно последней Всесоюзной переписи населения 1989 года численность узбеков, которых не коснулись Голощёкинские реформы 30-тых годов, составляла 16 698 тыс. человек, а казахов всего 8 136 тысяч человек. Историк революции В.Л.Бурцев, знавший Голощёкина, сказал о нём: «Это типичный ленинец. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. В партийном быту он отличался высокомерием, был демагогом, циником. Казахов он вообще за людей не считал. Не успел Голощёкин появиться в Казахстане, как заявил, что советской власти тут нет и надо устроить «Малый Октябрь». За 7 лет он ни разу не выезжал за пределы столицы, не интересовался, как живут люди. О проведении под его руководством коллективизации и раскулачивания в Казахстане вспоминают со смешанным чувством ненависти и ужаса. В заявлении Н.И.Ежова в следственную часть НКВД от 24 апреля 1939 упоминается гомосексуальная связь с Голощекиным: «В том же 1925 г. состоялся перевод столицы Казахстана из Оренбурга в Кзыл-Орду, куда на работу выехал и я. Вскоре туда приехал секретарем крайкома Голощекин Ф.И. (сейчас работает Главарбитром). Приехал он холостяком, без жены, я тоже жил на холостяцком положении. До своего отъезда в Москву (около 2-х месяцев) я фактически переселился к нему на квартиру и там часто ночевал. С ним у меня также вскоре установилась педерастическая связь, которая периодически продолжалась до моего отъезда. Связь с ним была, как и предыдущие взаимиоактивная.» Вместе с тем, ответственность за голод населения Казахстана несут и другие коммунистические руководители республики, в своём большинстве казахи по национальности. Вторым секретарем ЦК Компартии Казахстана был Измухан Курамысов (1896—1938), который и вёл всю основную работу по раскулачиванию. Главный государственный арбитр СССР. В 1933—1939 — Главный государственный арбитр СССР. Голощёкин был арестован 15 октября 1939 года и два года провел в следственном изоляторе. Его обвиняли в сочувствии к троцкизму, подготовке террористического акта, перегибам в деле коллективизации и пр. В октябре 1941-го был переведен в Куйбышев в связи с подходом Вермахта к Москве. 27 октября 1941 года Голощёкин, вместе с другими арестованными был вывезен на Барбашину (Барбошину) Поляну в поселке Барбош под Куйбышевом (ныне в черте города). Расстрелян там на основании заключения, утвержденного заместителем наркома внутренних дел и прокурором СССР.. Реабилитирован в 1961 году. Супруга, Берта Иосифовна Перельман, родилась в 1876 году в семье ремесленника. Была арестована и отправлена в ссылку в Нарымский край. В ссылке Берта Перельман вышла замуж за Филиппа Голощёкина. Умерла в 1918 году. Литература: Бузунов В., Моисеева Е., Талантливый организатор, в книге: Ленинская гвардия Урала, Свердловск, 1967; Плотников И.Ф., Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск. Си6ирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) в 1918-1820 гг., Свердловск. 1989; Шишанов В. Фамилия с открытки // Витебский проспект. 2006. № 51. 21 декабря. Страница 3.

1877

Эмиль Абдергальден (Emil Abderhalden)

швейцарский биохимик и физиолог. Отец швейцарского физиолога Рудольфа Абдергальдена. Иностранный член-корреспондент Академии наук СССР с 1925 года. Родился в Оберуцвиле. Изучал медицину в университете Базеля, где получил ученую степень доктора в 1902 году. Затем он обучался в лаборатории Эмиля Фишера и работал в университете Берлина. В 1911 г. переехал в университет Галле, в котором преподавал физиологию. Во время первой мировой войны он создал детскую больницу и организовал эвакуацию недоедающих детей в Швейцарию. Впоследствии он возобновил свои исследования в физиологической химии и начал изучать метаболизм и химию продуктов. С 1931 по 1950 год был президентом немецкой академии естественных наук «Леопольдина». После Второй мировой войны вернулся в Швейцарию и продолжил работу в университете Цюриха. Исследователь структуры белков, жиров и углеводов. В 1916 году доказал сходство естественных пептонов с полипептидами осуществив синтез полипептида из 19 аминокислот (совместно с Фишером). В 1910 году открыл т. н. «реакцию Абдергальдена», суть которой состоит в обнаружении т. н. «оборонительных ферментов», вырабатываемых, согласно его теории, организмом при попадании в кровяное русло веществ, в норме в крови не встречающихся. Таким образом, по появлению в крови ферментов, расщепляющих ткань определенного органа, можно было бы заключать о нарушении его функции и устанавливать локализацию болезненного процесса. Наибольшее распространение реакция Абдергальдена приобрела в свое время для распознавания беременности. Однако работы более позднего времени вообще отрицали появление в крови специфических оборонительных ферментов. Исследования Абдергальдена были использованы в экспериментах нацистского учёного Йозефа Менгеле по анализу крови для определения «арийского» происхождения. Хотя сам Абдергальден не принимал участия в этой работе, он сыграл важную роль в изгнании ученых еврейской национальности из возглавляемой им академии. Умер в Цюрихе 5 августа 1950 года. Литература: Deichmann, Ute & Müller-Hill, Benno (1998): The fraud of Abderhalden’s enzymes. Nature 393:109-111; Gabathuler, Jakob (Hrsg.): Emil Abderhalden, Sein Leben und Werk; Ribaux, St. Gallen 1991; ISBN 3-9520148-0-X; Van Slyke, Donald D.; Vinograd-Villchur, Mariam; and Losee, J.R. (1915): The Abderhalden Reaction. Journal of Biological Chemistry 23(1):377-406. PDF-Текст; Fattahi, Mir Taher: Emil Abderhalden (1877—1950): Die Abwehrfermente : ein langer Irrweg oder wissenschaftlicher Betrug? / vorgelegt von Mir Taher Fattahi. Bochum, Diss, 2006.

1879

Агнес Мигель (немецкое имя - Agnes Miegel)

немецкая поэтесса и прозаик. Родилась в Кёнигсберге. Отец Агнес, Адольф Мигель, был коренным немцем-пруссаком и занимался торговлей. Предки матери (Хелена Мигель, урождённая Хофер) происходили из Зальцбурга, но были вынуждены покинуть его и обосноваться в Пруссии в 1743 году из-за религиозных гонений (они были протестантами). Агнес родилась и провела детство в Кнайпхофе — расположенном на острове районе Кёнигсберга. Позднее узкие улочки острова и доминирующая над ними громада кафедрального собора отозвались в её творчестве. Литературный успех пришёл к поэтессе в 1907 году, с выходом её второй книги стихов «Баллады и песни». Основной темой творчества Агнес была Восточная Пруссия — её природа, быт, история, фольклор. Поэтесса откликнулась на трагедию Первой мировой войны стихотворением «У садовой ограды». Возможно, две соседки, беседующие о своих погибших сыновьях символизируют Россию и Германию.

Наши юные мальчики

спят от весны до весны

на зелёных равнинах

между Волгой и Вислой.

Над твоею избою

не увидать конька,

чёрный дым от пожарищ

прямо в сад мой пригнало.

Свежим хлебом не пахнет,

не слышно, не видно стало

ни поющего сплавщика,

ни его огонька.

Ночью, когда петух кричит

“Ку-ка-ре-ку” - жизни ради,

слышу тебя я плачущей

и малышей твоих.

Делят сполохи небо

страшное на двоих.

В 1916 году Мигель получает литературную премию имени Генриха Клейста. В 1924 году она стала почётным доктором Кёнигсбергского университета. В 1933 году Мигель вместе с 87 другими германскими литераторами подписала так называемую «Клятву верности» (немецкое название - Gelöbnis treuester Gefolgschaft) пришедшему к власти в Германии Адольфу Гитлеру и в дальнейшем поддерживала нацистское руководство страной. В 1939 году Мигель вступила в НСДАП; в том же году ей было присвоено звание почётного гражданина Кёнигсберга с пожизненным правом бесплатного проживания в городе.

Памятник Агнес Мигель в Германии.

27 февраля 1945 года она, вместе со многими другими беженцами, покинула прусскую родину — как оказалось, навсегда. И после войны творчество поэтессы оставалось посвящено Пруссии. О горечи потери родины говорят написанные ею строки: «Остров… Герб мой… Судьба… Начало… Все имела — и потеряла». Агнес Мигель скончалась в Бад-Зальцуфлене 26 октября 1964 года. В последний путь её пришли проводить более тысячи человек.

1881

Эрнест Бевин (Ernest Bevin)

британский профсоюзный руководитель и государственный деятель. Родился в Уинсфорде (графство Сомерсет). Остался круглым сиротой, когда ему не исполнилось и семи лет. Оставил школу в 11 лет, работал на ферме. В 1894 переехал в Бристоль, где работал водителем грузовика. Позднее стал баптистским проповедником. К 1914 стал одним из трёх ведущих организаторов общенационального профсоюзного движения. В 1918 баллотировался в парламент от Лейбористской партии. В 1921 выступил инициатором объединения профсоюзов транспортников и создания национального профсоюза неквалифицированных и муниципальных рабочих. Как генеральный секретарь профсоюза не возражал против закончившейся поражением всеобщей забастовки 1926, хотя и считал ее мало подготовленной. В 1930 Бевин стал членом комиссии Макмиллана по национальной финансовой и банковской системе и в 1938 принял активное участие в консультациях с правительством по вопросам перевооружения. В течение ряда лет накануне Второй Мировой войны выступал против пацифистов в рядах Лейбористской партии и в 1935 добился отставки их лидера в парламенте Дж.Лансбери. Бевин был противником Мюнхенского соглашения и сторонником вооружения Великобритании. Вскоре после начала Второй Мировой войны был избран в парламент и стал министром труда в коалиционном правительстве У.Черчилля. После войны ушел со своего поста, чтобы принять участие в выборах 1945. Стал министром иностранных дел в лейбористском правительстве К.Эттли и вместе с ним участвовал в Потсдамской конференции руководителей трех держав. Был сторонником сохранения Британской империи и жесткой внешней политики. Стремясь предотвратить советскую экспансию в Европу в ходе развития холодной войны, работал в тесной связи с США и поддержал план Маршалла по восстановлению разрушенной войной экономики стран Европы. Принимал активное участие в создании Западноевропейского Союза (Брюссельский пакт 1948) и Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1949. Его предложение создать в Палестине федеративное государство евреев и арабов было отвергнуто и евреями, и арабами. Умер в Лондоне 14 апреля 1951 года. Литература: Chanter, Alan; Peter Chen. WW2DB: Ernest Bevin (2007).

1883

Умберто Саба (итальянское имя - Umberto Saba; настоящая фамилия - Поли, Poli)

итальянский писатель, поэт. Родился в Триесте, который входил тогда в состав Австро-Венгрии, в семье торгового агента — венецианца из знатной семьи Уго Эдуардо Поли и триестинской еврейки Фелиции Рахили Коэн. Его отец принял иудаизм, чтобы жениться на матери. Однако родители расстались ещё до рождения сына, отец вынужден был покинуть Триест, так как был итальянским гражданином и сторонником ирредентизма (то есть присоединения к Италии всех населённых итальянцами территорий, в том числе Триеста). Впервые Умберто увидел своего отца в 20 лет. Большую роль в жизни Умберто сыграла кормилица словенка Жозефа Габрович Шкобар или, как её называли, Пеппа или Пеппа Сабац. Несколько лет он жил в её доме. Пеппа, у которой недавно умер сын, стала его второй матерью. Впоследствии в стихах он изображает годы жизни у Пеппы как счастливейшие. После возвращения в дом семейства Коэн, он воспитывается матерью и 2-мя тётками, которые занимались также торговлей мебелью в своём магазине. Успехи в школе Данте Алигьери были ниже среднего. Решено, что он пойдёт по торговой линии (как обычно в семье Коэн). Работает некоторое время учеником (после третьего или четвёртого класса) в одном из торговых домов Триеста. Закончил среднее образование в Королевской Академии торговли и навигации. Некоторое время служит юнгой на торговом судне. В 1903 году поступает в университет в Пизе. Изучает сначала итальянскую литературу, затем археологию, немецкий язык и латынь. В начале XX века пытается заниматься скрипкой. В 1904 году из-за ссоры с другом скрипачом Уго Кьеза впадает в депрессию, которая со времен разовьётся в серьёзное нервное заболевание, и решает вернуться в Триест. В это время он писал стихи и заметки для газеты. Первые стихи подписывает Умберто Шопен Поли. Посещает Д’Аннунцио в Версилье. В 1905 году пишет заметки в газету о пешем путешествии по Черногории. Посещает в эти годы кафе Россетти, место встреч молодых интеллектуалов. Там он общается, в частности, с будущим поэтом Вергилио Джиотта. На следующий год переселился на два года во Флоренцию, где посещал кружок «vociani», общался с Джузеппе Папини и Джузеппе Предзолини. Пишет в газету «Voce». Во время одного из приездов в Триест познакомился с Каролиной Вельфлер (Лина его стихов), на которой позже женился. Будучи гражданином Италии в 1907—1908 годах был на срочной службе в итальянской армии в Салерно. Вернулся в Триест в сентябре 1908 года. По возвращении женился на Каролине (1909). В 1910 родилась дочь Линучча. В 1911 на собственные средства издаёт первую книгу «Стихи», впервые использует псевдоним Саба (происхождение неизвестно — может быть от имени кормилицы, от еврейского Саба — хлеб, дедушка в честь прадеда Samuele David Luzzato). Серьёзная ссора с женой в 1911 году приводит к душевному кризису и служит материалом для 2 новых книг стихов. В 1910—1913 годах кроме стихов пишет рассказы из еврейской жизни, поставлена драма в местном театре (единственная в творчестве Сабы). В это время пути развития Сабы как поэта и основного потока итальянской поэзии становятся противоположными. Для преодоления кризиса в семейной жизни в 1913 году вместе с семьёй переезжает сначала в Болонью, где сотрудничает в газете «Il Resto del Carlino», затем в Милан, где заведует кафе театра Эдем. В годы первой мировой войны Саба, не интересующийся политикой, склоняется всё же к поддержке позиции вмешательства газеты «Il Popolo d'Italia», издаваемой Муссолини (за вмешательство в войну на стороне Антанты для присоединения Триеста и др. австрийских территорий, населённых итальянцами). Призван на военную службу в Касальмаджоре в лагерь австрийских военнопленных, как писарь, затем в 1917 году на аэродром в Талиедо для заготовки пиломатериалов для самолётов. В это время читает Ницше и в результате ухудшения психического состояния попадает в военный госпиталь в Милане (1918). После войны вернулся в Триест, и на протяжении нескольких месяцев, то директор одного из кинотеатров, владельцем которого является вместе с родственником, то писал текст рекламы для «Леони фильм», купил библиотеку антиквара «Mayländer» в партнерстве с философом Джорджио Фано, благодаря наследству от тети Регины. Он стал единственным владельцем магазина антикварной книги в ближайшее время, поскольку Фано уступил свою долю. До 1938 года магазин стал основным источником дохода, позволявшим достаточно времени уделять поэзии. В 1921 году издал первый вариант своей «Книги песен» («Il canzoniere»). В дальнейшем дважды переиздавал, дополняя новыми стихами. С 1922 года дружба с Джакомо Бенедетти и сотрудничество в «Primo Tempo». В 1926 году вошёл в группу писателей, сотрудничавших в журнале «Solaria» (до 1934 г.) Посвящённый Сабе отдельный номер журнала (1928) означал окончательное признание его как поэта. В 1929—1931 годах обострение нервной болезни заставило обратиться к помощи психоанализа: Вайсс, ученик Фрейда, провёл курс лечения. В 1938 году из-за расовых законов Саба передал магазин своему служащему, а сам уехал в Париж. В 1939 году вернулся в Италию, но в Рим, где без успеха пытается ему помочь Унгаретти, затем едет опять в Триест. После 8 сентября 1943 года бежит с женой и дочерью во Флоренцию, где скрывается, часто меняя квартиры. Помощь в этом, рискуя собой, ему оказывают Монтале и Карло Леви. После войны живёт 9 месяцев в Риме, затем 10 лет в Милане. Сотрудничает в «Коррьере делла Сера». Становится в 1946 году первым послевоенным лауреатом премии Виареджо. Крестится в католичество, но его брак не был преобразован. В 1955 году после смерти жены помещён в больницу Гориции, которую покинул только на похороны жены. Умер 25 августа 1957 года. Справочники указывают иногда, что принадлежит к литературному течению герметизм. Однако это сомнительно: в отличие от поэтов герметизма, стремится к простоте и ясности, точности передачи переживаний, реалистичности описаний, не стремится к символизму. Традиции, на которые опирался Саба, это — поэзия Возрождения, ранний Д'Аннунцио, Пасколи, Кардуччи. На мировоззрение Сабы оказали влияние Ницше и З.Фрейд, причём раньше, чем стали широко известны среди итальянской интеллигенции. В одном из первых критических откликов Сабу предупреждали, что ему придётся оправдываться за нередкие прозаизмы, однако со временем их вес только увеличивался, всё меньше становилось поэтических красивостей, всё больше обыденной, прозаической лексики. В ранних стихах строгий метрический стих, классические формы сонета, канцоны, несколько изменённые терцины, строгая рифма. Позднее преобладают белый стих, с редкими рифмами, или, например, рифмованным окончанием стиха, зарифмованное стихотворение с незарифмованной последней строчкой и т. п. Огромную роль в поэзии Сабы играют автобиографические мотивы, повседневная жизнь, в них изображаются реальные места, реальные люди (кормилица, жена, мать, дочь, друзья). Фактически не примыкал ни к какому литературному течению. При переизданиях своей Книги песен убирал поэтические красивости, вычурность, упрощал ранние стихотворения. Любил я — не в пример другим — слова избитые. И эту рифму: кровь - любовь, одну из самых трудных и старинных. (Это в русском переводе, а по итальянски чаще всего у Сабы употребляется слово cuore (сердце), рифмуется с amore (любовь) и dolore (боль)). Поэзия: Poesie, Casa editrice italiana, Firenze 1911 Поэзия; Coi miei occhi (il mio secondo libro di versi), Casa editrice italiana, Firenze 1912 Моими глазами (Моя вторая книга стихов), также называется Триест и женщина (Trieste e una donna); La serena disperazione, Trieste 1920 Светлое отчаяние; L’amorosa spina, Trieste 1921 Любовный шип; Il canzoniere (1900—1920), Trieste 1921 Книга песен (Песенник); Preludio e canzonette, in «Primo Tempo», 15 luglio 1922 Прелюдия и канцонетты; Autobiografia.I Prigioni, in «Primo tempo», 9 ottobre — 10 ottobre 1923 Автобиография. Узники; Figure e canti, Milano 1926 Рисунки и композиции; L’Uomo, Trieste 1926 Человек; Preludio e fughe, Firenze 1928 Прелюдия и фуги; Tre poesie alla mia balia, Trieste 1929 Три стихотворения кормилице; Ammonizione ed altre poesie, Trieste 1932; Tre composizioni, Milano 1933 Три отдельных стихотворения; Ultime cose, Lugano 1944 Последние вещи; Il Canzoniere (1900—1945), Torino 1945 Книга песен (Песенник); Mediterranee, Milano 1946 Средиземноморские стихи; Il Canzoniere (1900—1947), Torino 1948 Книга песен (Песенник); Uccelli, Trieste 1950 Птицы; Uccelli. Quasi un racconto, Milano 1951 Птицы. Почти рассказ; Epigrafe. Ultime prose, a cura di Giacomo Debenedetti, Milano 1959 Эпитафия. Последняя проза; Il Canzoniere (1900—1954), Torino 1957 Книга песен (Песенник). На русском языке издана Книга песен. Москва, Художественная литература. 1974, составитель Е.Солонович, переводы Е.Солоновича, Ю.Мориц, Н.Заболоцкого, И.Бродского (опубликованы под именем Н.Котрелёва), А.Наймана, Ю.Даниэля (под именем Д.Самойлова), З.Морозкиной, Л.Тоома, В.Левика, Т.Макаровой, А.Бердникова. Проза: Scorciatoie e raccontini, Milano 1946 Короткие поездки и рассказики (?); Storia e Cronistoria del Canzoniere, Milano 1948 История и хроника (летопись) канцоньере; Ricordi. Racconti 1910—1947, Milano 1956 Записи. Рассказы; Epigrafe.Ultime prose Эпитафия. Последняя проза; Quel che resta da fare ai poeti, Edizioni dello Zibaldone, Trieste 1961 Что остаётся поэтам (?); Ernesto (romanzo), Einaudi, Torino 1975 Эрнесто, роман. Литература: Е.Солонович. Канцоньере Умберто Сабы. в книге Умберто Саба. Книга песен. Москва, Художественная литература. 1974, составитель Е.Солонович Саба Умберто — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание).

1885

Тамара Платоновна Карсавина

российская балерина. Т.П.Карсавина родилась в семье артиста балета П.К.Карсавина. Ее брат Л.П.Карсавин — известный религиозный философ. Начала заниматься у отца, потом в Санкт-Петербургском театральном училище у П.А.Гердта, А.А.Горского, К.Йогансона, совершенствовалась у Э.Чекетти и К.Беретта в Милане. В 1902-1918 гг. танцевала в Мариинском театре, с 1909 г. — прима-балерина театра. Работу в Санкт-Петербурге совмещала с выступлениями в «Русских сезонах» в Париже, впоследствии в «Русском балете» Сергея Дягилева, где в течение многих лет исполняла ведущие партии. Была музой балетмейстера М.М.Фокина. Для нее он поставил лучшие партии в своих балетах - Коломбину в «Карнавале», Жар-птицу в одноименном балете (обе 1910), Девушку в «Видении розы», Балерину в «Петрушке», где ее партнером был В.Ф.Нижинский. В ее репертуаре были также фокинские Армида в «Павильоне Армиды», Эхо в «Нарциссе» (1911), Шемаханская царица в «Золотом петушке» (1914), сольная партия в «Руслане и Людмиле». Она с одинаковым успехом выступала как в балетах, созданных с учетом ее индивидуальности, так и в произведениях классического наследия — в «Жизели», «Раймонде», «Спящей красавице», «Баядерке», «Тщетной предосторожности». Для нее ставил и другой балетмейстер дягилевской антрепризы Л.Ф.Мясин - он сочинил для нее демихарактерную партию Мельничихи в «Треуголке» (1919). Она танцевала и одну из девушек-современниц в «Играх», постановщиком которых был Нижинский. Ее ум и талант высоко ценил сам Дягилев — она была его близким другом и единственной женщиной в «художественном совете» его антрепризы. Тамара Карсавина покинула Россию в 1918 году. В 1930 году выступала в труппе «Балле Рамбер». В 1930-1955 годах - вице-президент Королевской академии танца в Лондоне. Перу Карсавиной принадлежит несколько книг по балету, в том числе пособие по классическому танцу. Ею разработан новый метод записи танцев. Она перевела на английский язык книгу Ж.Новерра «Письма о танце». «Театральная улица» была издана в Лондоне в 1930 году, через год вышла в Париже, и только в 1971 году воспоминания балерины были переведены на русский язык и опубликованы в России. В 1965 году в Лондоне широко отмечалось 80-летие замечательной актрисы. Все присутствовавшие на этом торжестве говорили об удивительном обаянии и силе духа этой женщины.Тамара Платоновна Карсавина прожила долгую жизнь. Автор книг о хореографии. Умерла в Лондоне 25 мая 1978 года. Сочинения: Theatre street, L., (1930); Ballet technique, . ., (1968). Литература: Светлов В., Т.П.Карсавина, в сборнике: Русский балет, Санкт-Петербург, 1913, с. 13—16; Benois A., Reminiscences of the Russian ballet, L., 1941; Lifar ., Les trois graces du XXe siecle, ., 1957; Sokolova L., Dancing for Diaghilev, L., 1960.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |