-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108837

Комментариев: 6801

Написано: 117309

Записей: 108837

Комментариев: 6801

Написано: 117309

14 октября родились... |

1923

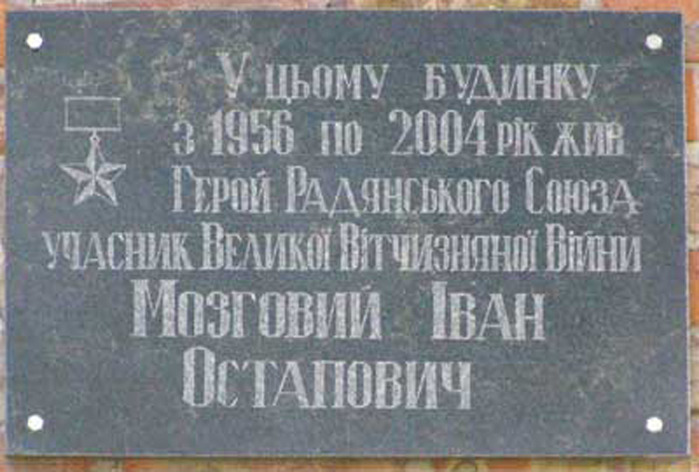

Иван Остапович Мозговой

командир танка 44-го гвардейского танкового полка 8-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Родился в селе Грабово Репкинского района Черниговской области в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил Львовский автомобильный техникум. Работал автомехаником. В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В 1942 году окончил Сталинградское танковое училище. В боях Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. В бою в районе села Красная Слободка наши стрелковые подразделения выбили гитлеровцев из занимаемых ими позиций и вынудили поспешно отступить. Вражеская колонна двигалась по шоссейной дороге, отстреливаясь от наседавших советских бойцов. "Отрезать фашистам путь к отступлению!" — такой приказ получило танковое подразделение. Тотчас два танка устремились в обход колонны. Командиром одного из них был Иван Мозговой. Сманеврировав, танки оказались впереди бегущей колонны немцев и, развернувшись, на максимальной скорости врезались в ряды фашистов. Полсотни автомашин с гитлеровцами и разным военным имуществом были раздавлены. Уцелевшие от тарана фашисты бросились в лес. Более сотни их погибло под гусеницами танков. Как-то в одном из боёв танк Мозгового получил повреждение. 27 июня 1944 года, ремонтируя его в небольшой мастерской деревни Обчуга Крупского района Минской области, танкист вдруг увидел: по дороге через село движется колонна немцев. Впереди — два танка с крестами на броне, за ними — четыре противотанковые пушки и броневики... Мозговой со своим экипажем мог своевременно скрыться. Но как оставить неотремонтированный танк? И он решил принять неравный бой. Поединок длился пять часов. Экипаж Мозгового мужественно отбивал атаку за атакой. В этом бою фашисты потеряли половину противотанковых пушек, три броневика и тринадцать автомашин получили повреждение от метких снарядов героического советского танка. Наконец фашистам удалось зажечь его. Но Мозговой и его боевые товарищи продолжали сражаться в пылающем танке. Экипаж вёл неравный бой, пока стреляло оружие. Но вот на танкистах загорелась одежда. Находиться в машине дальше было невозможно. С гранатами и пистолетом в руке Мозговой вырвался из горящего танка и рванулся на гитлеровцев. Пораженные взрывами гранат, фашисты частью полегли мёртвыми, частью расступились. Вырвавшись из кольца, Мозговой благополучно добрался до расположения своих войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Ивану Остаповичу Мозговому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7282). После окончания Великой Отечественной войны капитан И.О.Мозговой — в запасе. Жил в Чернигове.

Умер 27 ноября 2004 года. Похорнен на Яцевском кладбище города Чернигова. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями. В Чернигове, на доме где жил Герой, установлена мемориальная доска.

1923

Иван Петрович Остапенко

командир авиационной эскадрильи 7-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан. Родился в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1943 г. Окончил зоотехникум. В Советской Армии с 1940 г. В 1942 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. В действующей армии с июля 1942 г. Командир авиационной эскадрильи 7-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан Остапенко к июлю 1944 г. совершил 103 боевых вылета на штурмовку железнодорожных эшелонов, оборонительных сооружений, скоплений войск противника. В воздушных боях лично сбил 3 и в составе группы 4 самолета противника. 23 февраля 1945 г. И.П.Остапенко присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в ВВС. В 1948 г. окончил Военно-воздушную академию. С 1963 г. служил в Ворошиловграде. Полковник Остапенко умер 14 февраля 1964 года. Его именем названы улицы в Ворошиловграде и Харькове. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 2 степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями.

1923

Андрей Платонович Семёнов

стрелок 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 224-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской Красноградской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии рядовой. Родился в селе Твердохлебы Кобелякского района Полтавской области в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года. Окончил восемь классов средней школы. Работал в колхозе, а позже, окончив курсы механизаторов, в Дашковской МТС. В 1943 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. Воевал на Степном фронте. В ночь на 25 сентября 1943 года передовые части советских войск форсировали Днепр в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Одним из первых ступил на правый берег гвардии рядовой 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 224-го гвардейского полка 72-й Красноградской стрелковой дивизии А.П.Семёнов. Смельчаки завязали неравный бой с численно превосходящими силами противника. В этом бою А.П.Семёнов лично уничтожил станковый и ручной пулемёты и захватил в плен четырёх немецких солдат. Находясь в первой линии наступавших, А.П.Семёнов участвовал в отражении восьми контратак гитлеровцев. Автоматным огнём он уничтожил семнадцать солдат врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу гвардии рядовому Семёнову Андрею Платоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3997). В последующих боях храбрый воин был дважды ранен и тяжело контужен. После лечения в одном из госпиталей Саратова демобилизовался. Вернулся на родину. Работал председателем исполкома Ревущинского, а позже — Дашковского сельсоветов, председателем колхоза. Умер 14 июля 1995 года. Похоронен в селе Дашковка. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

1923

Михаил Владимирович Циплаков

первый секретарь Шиловского райкома КПСС, Рязанская область. Родился в селе Пустотино ныне Кораблинского района Рязанской области в крестьянской семье. В июне 1941 года окончил Кораблинскую среднюю школу. Выпускной вечер совпал с началом Великой Отечественной войны. С конца июня 1941 года – в Красной Армии. Был направлен в 13-ю Днепровскую авиационную школу, которая была эвакуирована в город Александров-Гай Саратовской области. Однако школу вскоре расформировали, и Михаил оказался зачисленным в Могилёвское пехотное училище, которое в тот момент дислоцировалось в городе Привольске Саратовской области. В мае 1942 года был направлен в качестве помощника командира взвода в заградительный батальон 27-й гвардейской стрелковой дивизии Калининского фронта. Участник Великой Отечественной войны. С августа по декабрь 1942 года командовал взводом на Сталинградском фронте. В декабре 1942 года был ранен, но после лечения в госпитале в марте 1943 года был вновь в строю. С 1944 года командовал миномётным взводом Тамбовских окружных курсов младших лейтенантов, младший лейтенант. Награжден боевыми медалями. В феврале 1945 года вступил в ВКП(б)/КПСС. Демобилизовавшись из Красной Армии в июне 1946 года, был выдвинут на комсомольскую, а затем на партийную работу в Рязанской области. В 1946-1948 годах – первый секретарь Семионовского райкома ВЛКСМ в Семионовском (ныне – Кораблинском) районе. В 1948-1955 годах – секретарь Семионовского райкома ВКП(б), второй секретарь Рыбновского райкома ВКП(б)/КПСС, председатель исполкома Рыбновского районного Совета депутатов трудящихся. В 1955-1961 годах – первый секретарь Шиловского райкома КПСС. Под его руководством Шиловский район достиг передовых позиций в Рязанской области в общественном животноводстве, а также производстве картофеля и овощей. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах с 7475 голов в 1953 году увеличилось до 13086 голов в 1959 году, количество коров возросло с 2405 в 1953 году до 4970 голов в 1959 году. В 1957 году за успехи, достигнутые руководимым им районом в работе по увеличению производства продуктов животноводства, награждён орденом Ленина. В 1959 году район продал государству 7602 тонны мяса против 1404 тонны, сданных в 1953 году. При этом колхозы и совхозы района продали мяса государству в 3,1 раза больше чем в 1958 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения в 1959 году производства мяса в колхозах и совхозах в 3,8 раза и продажи мяса государству в целом по области в три раза больше, чем в 1958 году, увеличения производства и продажи государству также других сельскохозяйственных продуктов, Циплакову Михаилу Владимировичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С сентября 1961 года – первый секретарь Касимовского горкома КПСС (город Касимов Рязанской области), а затем направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве, которую окончил в 1965 году. В этом же году сдал экстерном экзамены в Рязанском педагогическом институте, получив диплом преподавателя истории и обществоведения. С 1965 года и до начала 1990-х годов работал референтом по народам Севера в Управлении делами Совета Министров РСФСР. Выйдя на заслуженный отдых, являлся заместителем председателя комитета во Всероссийской ветеранской организации. Жил в Москве. Умер в 2004 году. Награжден 2 орденами Ленина (7 февраля 1957; 8 января 1960), орденом Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985), медалями, в том числе «За отвагу» (6 августа 1946), «За оборону Сталинграда».

1923

Евгений Федорович Языков

профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета, лауреат Государственной премии СССР (1974 г.), лауреат 2 премии имени М.В.Ломоносова за серию работ по проблеме "Рабочее движение, антимонополистическая и демократическая борьба в США в эпоху империализма" (совместно) 1975 г.

1924

Борис Алексеевич Зинченко

председатель колхоза имени Ленина Зерноградского района Ростовской области. Родился в селе Кагальник ныне Азовского района Ростовской области. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Донской сельскохозяйственный институт. В 1949-1955 годах – председатель колхоза «Власть советов» Азовского района Ростовской области. В 1960-1964 годах – председатель колхоза «Победа» в этом же районе. С 16 февраля 1964 по 1 ноября 1995 года – председатель колхоза имени Ленина Зерноградского района Ростовской области. Руководя данным хозяйством, проявил незаурядные качества и талант руководителя. Создал мощный машинно-тракторный парк, добротные животноводческие помещения, современный комплекс переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Добился наивысшего экономического эффекта на основе достижений науки и техники. Колхоз стал крупной аграрной единицей, слава о которой в 1960-е – 1980-е годы вышла далеко за пределы не только Зерноградского района, но и Ростовской области. Благодаря его инициативе и настойчивости, в колхозе были построены: Дворец культуры, средние школы, Дом быта, больница, кафе, столовая, детский сад и детские ясли. В хорошем состоянии содержались асфальтированные дороги. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за выдающиеся производственные достижения, большой личный вклад в развитие зернового хозяйства и решение социальных задач, Зинченко Борису Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С ноября 1995 года – на заслуженном отдыхе. Умер 30 ноября 2004 года. Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. Кандидат экономических наук. Неоднократно избирался членом бюро Зерноградского райкома КПСС. Делегат 13-го Всесоюзного съезда колхозников (1988). Награжден 3 орденами Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985), медалями.

В 2007 году в Зерноградском районе Ростовской области была установлена мраморная доска на здании правления колхоза в честь бывшего председателя Б.А.Зинченко.

1924

Владимир Владимирович Корчагин

русский фантаст из Казани, автор романов "Астийский эдельвейс", "Именем человечества", "Конец легенды", "Узники страха" и др.

1924

Иван Васильевич Кузнецов

крановщик Ленинградского морского торгового порта Министерства морского флота СССР, город Ленинград. Родился в деревне Крутец Солецкого района ныне Новогородской области в семье крестьянина. В 1939 году окончил среднюю школу, а в 1940 году школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при Ленинградской фабрике «Пролетарская победа». Работал сапожником в ателье бытового обслуживания в городе Териоки (ныне – город Зеленогорск в составе Курортного района города Санкт-Петербург). Участвовал в сооружении оборонительных объектов на Ленинградском фронте. С 1942 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Демобилизовавшись из Красной Армии, с 1947 года работал в Ленинградском морском торговом порту (МТП) в городе Ленинград (с 1991 года – Санкт-Петербург). Трудился портовым рабочим, а затем крановщиком 1-го грузового района. Первым в Ленинградском МТП присоединился к движению за повышение производительности труда. Освоил портальные краны всех систем, изучил перегрузочную технику, все этапы производственного и технологического процесса. Был удостоен звания «Лучший механизатор порта». Вносил предложения, направленные на совершенствование всего комплекса погрузочно-разгрузочных работ. Годовой план переработки грузов 1956 года выполнил на 218 процентов, подняв производительность труда на 22 процента. Предложил ряд технических усовершенствований крана, позволяющих увеличить скорость подъема грузов с 46 до 60 метров в минуту. Вдвое возрос и межремонтный период эксплуатации крана. Внес свыше 10 рационализаторских предложений по улучшению технологии переработки грузов. План 1957 года выполнил на 167 процентов, при этом прирост производительности труда составил 53 процента. Пятилетний план завершил за 2,5 года, к 26 июня 1958 года, перегрузив за это время 63 тысячи тонн генеральных грузов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1960 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития морского транспорта, Кузнецову Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем, работая бригадиром комплексной бригады портовых рабочих, выступил инициатором соревнования за досрочное выполнение плана. За счет внедрения новых рационализаторских предложений увеличил нормы выработки еще на 25 процентов, доведя выполнение сменных заданий до 150-200 процентов. Возглавляя общественный совет бригадиров порта и совет новаторов, внес большой вклад в достижение высоких результатов работы коллектива Ленинградского МТП. В последние годы работал слесарем по ремонту и техническому обслуживанию перегрузочных машин. С сентября 1989 года – на заслуженном отдыхе. Жил в Санкт-Петербурге. Делегат XXII съезда КПСС (1961). Избирался членом Ленинградского обкома и Кировского райкома КПСС, депутатом Ленинградского городского Совета. Награжден орденами Ленина (3 августа 1960), Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985), медалями.

1924

Андрей Михайлович Лавриненко

директор совхоза Нововаршавского района Омской области. Родился в селе Ивковцы Чигиринского района Черкасской области Украинской ССР (ныне Украина). В июне 1941 года окончил 9 классов Медведовской средней школы в Чигиринском районе Черкасской области. В июле 1941 года, поскольку по возрасту еще не подлежал призыву в армию, оказался на строительстве оборонительных укреплений, противотанковых рвов, укрытий, окопов. Остался на оккупированной территории. Весной 1942 года здесь был создан партизанский отряд, куда вступил и 17-летний Андрей Лавриненко. В ноябре 1943 года отряд соединился с наступающими частями Красной Армии, партизаны были зачислены в состав 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Войну закончил в звании гвардии сержанта в должности телефониста роты связи 21-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Был награжден 2 медалями «За отвагу». В 1950 году демобилизовался и поступил в Белоцерковский сельскохозяйственный институт (город Белая церковь Киевской области Украинской ССР), который окончил с отличием в 1955 году. По окончании института работал главным агрономом Нижне-Иртышского госплемзавода Саргатского района Омской области, где сосредоточил внимание на повышении культуры земледелия, внедрении передовых технологий. И уже через несколько лет ему удалось добиться высоких и устойчивых урожаев. В 1961-1980 годы – директор совхоза Нововаршавского района Омской области. Руководил совхозом около 20 лет. Много трудностей поначалу пришлось преодолеть молодому директору совхоза, но Андрей Михайлович начал свою работу с «наведения порядка на земле». Он хорошо знал: будут нормальные урожаи, будет основа для развития животноводства – значит, повысятся заработки рабочих, появятся прибыли, поднимется и настрой у людей. Большое знание дела, исполнительность, масштабность мышления и целеустремленность – эти качества позволили ему заслужить репутацию талантливого организатора производства. Он сплотил тысячный коллектив совхоза, превратил хозяйство в крупный агропромышленный комплекс.

Именно при А.М.Лавриненко совхоз стал рентабельным. Увеличилось, и весьма значительно, число людей в сфере обслуживания, что тоже соответствовало духу времени: больше стало уделяться внимания культурному и бытовому обслуживанию тружеников села. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972 года за большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая, Лавриненко Андрею Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1980 году был назначен директором треста «Овцепром», а позднее – заместителем начальника Омского областного управления сельского хозяйства. На этих постах многое сделал для развития сельскохозяйственного производства, достижения новых высоких показателей в животноводстве и земледелии. С 1994 года – на пенсии. Жил в городе Омск. Умер 15 июня 2003 года. Награжден орденами Ленина (13 декабря 1972), Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, в том числе 2 медалями «За отвагу» (29 декабря 1944, 14 апреля 1945).

1924

Василий Иванович Пипчук

командир отделения 27-й отдельной разведывательной роты (53-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт), сержант - на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени. Родился в селе Ассенкритовка ныне Тарановского района Костанайской области Казахстана в семье крестьянина. Украинец. Окончил 8 классов. Работал в колхозе. В августе 1942 года был призван в Красную Армию и направлен во 2-е Тюменское пехотное училище. Но программу обучения курсантам закончить не пришлось, весной 1943 года они были направлены на фронт. В мае 1943 года красноармеец Пипчук прибыл в 66-ю гвардейскую стрелковую дивизию, стоявшую на переформировании после боев под Сталинградом. В составе этой дивизии получил боевое крещение в боях на Курской дуге, сражался на Воронежском, Юго-Западном фронтах. После первых боев был зачислен в разведроту, затем дивизионную разведку. В сентябре, во время наступательных боев на Украине, был ранен, и почти три месяца провел в госпитале. Вернулся на фронт в конце декабря, когда бои шли уже на Правобережной Украине. Был зачислен в 53-ю стрелковую дивизию, в 27-ю отдельную разведывательную роту (2-й Украинский фронт). В составе этой роты прошел до конца войны. 1 апреля 1944 года в составе разведгруппы красноармеец Пипчук проник в расположение противника в районе хутора Степной (Одесская область, Украина). Действуя в группе захвата, первым ворвался в дом на окраине хутора и захватил пленных. Преследуя выбежавших из других домов фашистов, огнем из своего автомата уничтожил троих из них. Разведчики без потерь вернулись к своим и привели четырех «языков». Приказом командира 53-й стрелковой дивизии от 30 апреля 1944 года за смелость и отвагу красноармеец Пипчук Василий Иванович награжден орденом Славы 3-й степени (N 53258). Фронт все дальше откатывался на запад. Гитлеровцы, отступая, отчаянно сопротивлялись. От боя к бою набирался опыта разведчик Пипчук, вскоре он стал командиром отделения, младшим сержантом. Фронтовая газета о нем писала: «...смелостью, хладнокровием, находчивостью снискал себе добрую славу. Его любят товарищи, на него, как на каменную стену, надеется командир...». В августе 1944 года части дивизии вели бои на территории Румынии. 23 августа 1944 года во время поиска в глубоком тылу противника в районе города Пьятра-Нямц (Румыния) разведгруппа была обнаружена. В схватке с врагом младший сержант Пипчук лично уничтожил 4 вражеских солдат, захватил «языка». К вечеру группа без потерь возвратилась в расположение своей части и привела 6 пленных. 25 августа в районе города Тыргу-Фрумос (Румыния) с тремя разведчиками ушел в разведпоиск. Разведчики собрали ценные данные, но нужен был контрольный «язык». Пользуясь темнотой и ненастной погодой, разведчики пристроились в хвост вражеской колонны, шедшей по шоссе, и взяли в плен 2 отставших пехотинцев. Они дали ценные сведения об организации обороны противника на данном участке фронта. Приказом по войскам 7-й гвардейской армии от 8 сентября 1944 года за смелость и отвагу младший сержант Пипчук Василий Иванович награжден орденом Славы 2-й степени (N 6969). В октябре 1944 года группа разведчиков во главе с сержантом Пипчуком проникла в глубокий вражеский тыл в районе станции Сармашел (Венгрия) и собрала ценные сведения о противнике. В ночь с 7 на 8 ноября 1944 года Пипчук с группой разведчиков вновь перешел передний край обороны противника, разведывал его оборонительные сооружения и огненные средства в районе населённого пункта Пайджени (Венгрия). Лично уничтожил 2 вражеских солдат. Поставленная задача была выполнена. За проявленное мужество был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. Пока по инстанциям ходили наградные документы бои продолжались. Разведчик Пипчук участвовал в боях за освобождение Чехословакии. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, сержант Пипчук Василий Иванович награждён орденом Славы 1-й степени (№129). Стал полным кавалером ордена Славы. День Победы встретил в австрийском городе Галабрун. В июне 1945 года в составе сводного полка 2-го Украинского фронта участвовал в параде Победы. В августе 1945 года написал рапорт с просьбой отправить на учебу в военное училище. В 1947 году окончил Ивановское военно-политическое училище. Служил в политотделе одного из авиационных соединений в Группе советских войск в Германии. Затем был направлен на работу в органы госбезопасности, окончил школу КГБ в Новосибирске. Служил сотрудником особого отдела в ГСВГ, в органах КГБ в Иваново, в Вичуге. В 1955 году был уволен в запас по сокращению Вооруженных сил. Вернулся на родину, затем переехал в Куйбышевскую (Самарскую) область, на родину жены. Семь лет жил в городе Сергиевск ныне Самарской области. Работал журналистом в местной газете «Ленинец». В 1962 году переехал жить в город Иваново. С этого времени и до выхода на пенсию работал в исправительно-трудовых учреждениях Министерства внутренних дел. С 1975 года полковник запаса, персональный пенсионер союзного значения. Жил в Иваново, активно участвовал в общественной жизни. Часто публиковался в областной газете, автор повестей «Записки разведчика», «Шаги мужества», «Тонина тропинка войны», «Школа разведчика», «Контрольный «язык», Операция «мост». Был членом Союза журналистов СССР. Вел активную патриотическую работу, встречался со школьниками, студентами, выступал с лекциями. Одна из комнат его квартиры стала музеем (после его смерти перевезен в город Сергиевск). В 1985, 1990 и 1995 годах участвовал в юбилейных парадах на Красной площади. Скончался 24 декабря 1996 года. Похоронен в городе Иваново, на кладбище Балино. Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (8 мая 1945).

В Иваново, на доме 7 по улице Колесанова, где жил ветеран у подъезда в 2006 году открыта мемориальная доска.

Его имя увековечено на здании бывшего Ивановского военно-политического училища, улица Советская, 23, на мемориальной доске выпускникам и преподавателям Ивановского военно-политического училища, открытой 5 мая 2010 года. На родине, в селе Ассенкритовка у здания школы установлен бюст.

1924

Василий Васильевич Протасюк

командир отделения связи 312-го гвардейского миномётного полка (4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии ефрейтор. Родился на участке Добрик Тулунского района Иркутской области в крестьянской семье. Русский. Окончил семь классов в селе Гуран Тулунского района. С 1939 года работал в колхозе имени 7-го Съезда Советов Гуранского сельсовета. В 1941 – 1942 годах учился в железнодорожном ремесленном училище в Нижнеудинске. Призван в армию в августе 1942 года. В действующей армии с 1943 года. Воевал на Донском, Брянском и 1-м Украинском фронтах в подразделениях связи гвардейских миномётных частей. На Донском фронте В.В.Протасюк участвовал в разгроме окружённой в Сталинграде гитлеровской группировки. На Брянском фронте во время Курской битвы в ходе Орловской операции участвовал в июле-августе 1943 года в наступлении на Орёл в полосе 3-й армии, освобождении большого количества населённых пунктов на территории Орловской области и ликвидации орловского выступа, в прорыве обороны противника в районе города Киров Калужской области в начале сентября 1943 года и последующем освобождении Брянской области. На 1-м Украинском фронте принимал участие в Проскуровско-Черновицкой операции на территории Правобережной Украины, Львовско-Сандомирской стратегической операции на территории Украины и Польши, освобождении Золочёва, Львова, в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных операциях на территории Польши, в Берлинской операции и штурме Берлина, в Пражской операции на территории Чехословакии и в освобождении Праги. Во время всей своей боевой деятельности В.В.Протасюк оперативно и надёжно обеспечивал связь между частями и подразделениями. Отличился в Сандомирско-Силезской операции на территории Польши во время форсирования Одера. На заодерском плацдарме 26 января 1945 года в районе населённого пункта Кёбен (ныне Хобеня) гитлеровские войска контратаковали занявшие плацдарм мотострелковые части. Им требовалась немедленная поддержка артиллерийским и миномётным огнём. Для корректирования огня было необходимо установить связь между плацдармом и командованием полка, батареи которого находились на правом берегу Одера. Протянуть линию связи через бушующий от разрывов снарядов и мин Одер было весьма трудной задачей, при выполнении которой погибло несколько бойцов. Гвардии ефрейтор В.В.Протасюк во главе группы, в которую, кроме него, входили разведчик В.Мясницын и старший телефонист К.Елистратов, на подручных средствах переправился под ураганным огнём через реку, протянул через неё телефонный кабель и установил связь плацдарма с 312-м гвардейским миномётным полком. Однако телефонный кабель вскоре был перебит, и В.В.Протасюк, выйдя на линию, устранил разрыв. Четыре раза В.В.Протасюк под огнём противника в ледяной воде реки искал повреждения кабеля и восстанавливал его. Благодаря его самоотверженности была обеспечена связь огневых позиций батарей с пунктом корректировки огня на западном берегу Одера. Гвардейские миномёты полка своим метким разрушительным огнём оказали большую помощь пехоте в удержании и расширении плацдарма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение приказов командования и проявленные при этом отвагу и героизм Протасюку Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6549). После окончания войны В.В.Протасюк почти два года служил в группе советских оккупационных войск в Германии. После демобилизации в 1947 году он вернулся на родину, в село Гуран. Работал секретарём Гуранского сельского Совета, был избран членом Тулунского райкома ВКП(б). 12 марта 1948 года в возрасте 23 лет В.В.Протасюк скончался от тяжёлой болезни. Похоронен в селе Гуран. Именем Героя названы средняя школа и улица в селе Гуран. На здании бывшего железнодорожного ремесленного училища (впоследствии – СГПТУ № 7) города Нижнеудинск была установлена мемориальная доска. Награждён орденом Ленина (10 апреля 1945), медалями.

1924

Зинаида Александровна Самсонова

санинструктор 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта, старший сержант. Родилась в деревне Бобково Егорьевского района Московской области в семье рабочего. Русская. Училась в Егорьевском медицинском училище. В Красной Армии с октября 1942 года. С этого же времени на фронте. Санинструктор 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший сержант Самсонова З.А. южнее села Пекари Каневского района Черкасской области Украины в числе первых 24 сентября 1943 года преодолела реку Днепр, оказывала помощь раненым. 26-27 сентября 1943 года отважная девушка под огнём противника вынесла с поля боя тридцать раненых и эвакуировала их на левый берег. 27 января 1944 года в бою за белорусскую деревню Холм (Гомельская область), когда погиб командир, Зинаида Самсонова взяла на себя командование боем и подняла бойцов в атаку, но вражеская пуля оборвала её жизнь… Похоронена в братской могиле в посёлке Озаричи Калинковичского района Гомельской области Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, старшему сержанту Самсоновой Зинаиде Александровне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина. Имя Героя Советского Союза З.А.Самсоновой носят музей боевой славы в селе Колычеве Егорьевского района Московской области, улицы в посёлке Озаричи и селе Колычеве. Бюст Героини установлен в Егорьевском медицинском училище, на здании которого - мемориальная доска.

1924

Николай Михайлович Фролов

командир диверсионной группы 1-го Молдавского партизанского соединения, младший лейтенант. Родился в селе Отхожее Ржаксинского района Тамбовской области в семье крестьянина. Русский. Образование неполное среднее. Работал в колхозе. В Красной Армии с августа 1942 года. Окончил специальную школу в Москве. В действующей армии с апреля 1943 года. Командир диверсионной группы младший лейтенант Фролов действовал на железнодорожном перегоне Варшава – Шепетовка, в районе станции Кривин. Группа взорвала 14 вражеских эшелонов, 10 из них – лично Фролов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Фролову Николаю Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3682). С 1944 года капитан Н.М.Фролов – в запасе. В 1952 году окончил Кишинёвский государственный университет. Член КПСС с 1956 года. Работал директором школы рабочей молодёжи № 2 в Кишинёве. Умер 12 мая 1987 года. Похоронен в Кишинёве. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

1925

Наум Моисеевич Коржавин (настоящая фамилия - Мандель)

русский советский поэт, драматург. Родился в Киеве. Родители воспитали в нем стремление к «одухотворению повседневного» (автобиографическая повесть В соблазнах кровавой эпохи, 1992–1996). Стихи писал с детства, начав с подражания В.В.Маяковскому, а затем А.С.Пушкину, А.А.Ахматовой, А.А.Блоку, Б.Л.Пастернаку. В 1941–1944 с семьей жил в эвакуации в Челябинской области. В 1945 поступил в Литературный институт имени А.М.Горького. В декабре 1947 был арестован за свои стихи. После 8 месяцев заключения в тюрьме Лубянки был выслан в сибирскую деревню Чумаково Новосибирской обл., затем в Караганду, где окончил горный техникум. В 1954, освобожденный по амнистии, вернулся в Москву, в 1959 окончил институт. Публикуется с 1941, с 1955 – в центральной печати. В 1963 выпустил первый и единственный легальный поэтический сборник Годы, включающий стихи 1940–1960-х, в том числе большую подборку стихотворений в альманахе Тарусские страницы (1961). Основные их темы – размышления о судьбах современников, о Великой Отечественной войне, об искусстве и выдающихся личностях (Где вы, где вы.., Хлеб, День в Освенциме, Посвящение Карлу Либкнехту (ему Коржавин посвятил также опубликованную в 1962 поэму Рождение века), Инерция стиля, Рафаэлю, Осень в Караганде и др.). С 1973 живет в США. Поэтическая известность пришла к нему в 1940-е. Мотив несогласия, бунта, восстания становится постоянным в поэзии Коржавина, которую сам автор позднее оценивал с традиционной в отечественной словесности «некрасовской», гражданственной позицией: «Я не был никогда аскетом / И не мечтал сгореть в огне. / Я просто русским был поэтом / В года, доставшиеся мне. / Я не был сроду слишком смелым / Или орудьем высших сил. / Я просто знал, что делать. Делал. / А было трудно – выносил». Сходное кредо – и в программном для Коржавина стихотворении Гейне (1944): «Высшая верность поэта – / Верность себе самому». Неустанная работа души по правильному «прочтению» его в его истинном качестве прослеживается во многих стихах Коржавина. С наибольшей четкостью это сформулировано в стихотворении Рассудочность:

Мороз был – как жара, и свет – как мгла.

Все очертанья тень заволокла.

Предмет неотличим был от теней,

И стал огромным в полутьме – пигмей.

И должен был твой разум каждый день

Вновь открывать, что значит свет и тень.

Что значит ночь, и день, и топь, и гать...

Простые вещи снова открывать.

Он осязанье мыслью подтверждал.

Он сам с годами вроде чувства стал.

Принципиальная опора не на чувство, привычную сферу поэзии, а на разум приобретает у Коржавина характер манифестации

Другие наступают времена.

С глаз наконец спадает пелена.

А ты, как за постыдные грехи,

Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.

Смотрел вперед, а видел пелену.

Я ослеплен быть мог от молний-стрел.

Но я глазами разума смотрел.

И повторял, что в небе небо есть

И что земля еще на месте, здесь.

Что тут пучина, ну а там – причал.

Так мне мой разум чувства возвращал.

Нет! Я на этом до сих пор стою.

Пусть мне простят рассудочность мою.

В годы «оттепели» часто выступал со статьями о современной и классической поэзии (о Ф.И.Тютчеве, А.К.Толстом, С.Я.Маршаке). Резонанс имела его статья «В защиту банальных истин: О поэтической форме» (1961), в которой он рассматривал поэтическую форму не как «одежду» произведения, а как особое состояние души его создателя, требующее определенного характера, типа и стиля выражения. Среди наиболее значительных произведений Коржавина, никогда не боящегося быть политизированным, «ангажированным», вовлеченным в злобу дня и всегда ищущего свой путь в бурлящем океане многоразличных духовных течений времени, – «Вступление в поэму» (1952), проникнутое острым ощущением сопричастности своей стране и своей эпохе. В стихах «На смерть Сталина» (1953) поэт выступает против тирании слепой веры; в «Церкви на Нерли» (1954) поэт выявляет тему Бога в своем творчестве, шедшую от наивного атеизма к приятию христианства с его идеей любви к ближнему и «соборности»: «И глядишь доступно и строго, / И слегка синеешь в дали... / Видно, предки верили в Бога, / Как в простую правду земли». В стихах «Апокалипсис» (1968) особенно остро ощущение неразрывной связи поэта со «своей Россией». В этом же ряду – мемуары В соблазнах кровавой эпохи, поэтические сборники «Времена» (1976), «Сплетения» (1981), «Письмо в Москву» (1991), «Время дано» (1992), поэма «Утверждение» (1948), посвященная П.Д.Когану, которого поэт воспринимал почти как своего двойника, а также «Танька» (1957), Сплетения (1980), «Поэма причастности» (1981–1982). Судьба поколения в историческом контексте, утверждение внутренней свободы, силы разума и нравственной ответственности художника сообщают твердой и в то же время мелодично-напевной в своей ясности поэзии Коржавина, чуждого литературному изыску, «метафоре», которую он называл «бичом 20 века», оптимистическое дыхание. Коржавин также автор пьес (Однажды в двадцатом, постановка 1967; Жить хочется (Однажды в двадцать втором); публицистических и литературно-публицистических (Гармония против безвременья», 1989) статей.

1925

Владимир Александрович Фетин

советский кинорежиссер ("Полосатый рейс", "Открытая книга", "Сладкая женщина", "Пропавшие среди живых"). Родился в Москве. Участник Великой Отечественной войны, после демобилизации работал чертежником и мастером технологического оборудования в одном из московских НИИ. В 1959 окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С.Герасимова), затем работал на киностудии «Ленфильм». Дебютировал короткометражным фильмом «Жеребенок» по рассказу М.А.Шолохова. В 1961 поставил эксцентрическую комедию «Полосатый рейс», успех которой обеспечили яркие актеры (прежде всего Е.П.Леонов), комические трюки и группа дрессированных тигров. Обратившись к жанру драмы, Фетин снискал не меньшую популярность массовой аудитории фильмами Донская повесть (по Шолохову) и Виринея (экранизация повести Л.Н.Сейфуллиной). Отличительной чертой последнего фильма и ряда других картин Фетина стало выдвижение на первый план неординарного женского характера, сочетавшего сексуальную притягательность с сильной волей и внутренним достоинством. Актрисой, преуспевшей именно в таком амплуа, стала Л.Чурсина, сыгравшая у Фетина в «Донской повести», «Виринее», «Любови Яровой». В самом известном фильме Фетина 1970-х годов, иронической мелодраме «Сладкая женщина» (1976), образ главной героини привлекателен не чувственной красотой, а лукаво-простонародным обаянием. Бытовые коллизии сюжета и мягко-шаржированная игра Н.Гундаревой в роли работницы кондитерской фабрики Анны сделали фильм рекордсменом проката (за год собрал свыше 30 млн. зрителей). Последней работой режиссера стала экранизация повести С.Высоцкого «Пропавшие среди живых» (1981), детектив, в центре сюжета которого – преследование банды угонщиков автомобилей работниками милиции. Умер в Ленинграде 19 августа 1981 года.

1925

Фёдор Михайлович Шакшуев

стрелок 182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии красноармеец. Родился в деревне Горбуново Забайкальской губернии ныне село Горбуновка Нерчинско-Заводского района Читинской области, в крестьянской семье. Русский. С 1937 года семья Горбуновых переехала в деревню Челноково Красноярского края. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1943 года. В действующей армии с августа 1943 года, окончил полковую школу. Стрелок 182-го гвардейского стрелкового полка (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии красноармеец Фёдор Шакшуев в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины в числе первых переправился 28 сентября 1943 года через реку Днепр. Вместе с боевыми товарищами пробралсья к переломному посту неприятеля и уничтожил штаб. Во время одной из вражеских контратак гвардии красноармеец Шакшуев Ф.М. оказался в тылу врага и за четыре дня собрал о нём много ценных сведений, переданных советскому командованию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Шакшуеву Фёдору Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6884). В 1945 году Ф.М.Шакшуев демобилизован. Окончил торговый техникум. Член КПСС с 1958 года. Жил в Симферополе - ныне административном центре Автономной Республики Крым (Украина). Работал мастером-инструктором производственного обучения в столовой в городе Симферополе. Являлся членом Симферопольского городского комитета коммунистической партии. За добросовестный труд удостоен звания «Заслуженный работник торговли Украинской ССР». Когда в День 60-летия Великой Победы Президент Украины Виктор Ющенко предложил совершить «акт примирения», и усадить за один стол ветеранов Великой Отечественной войны и бандеровцев из ОУН-УПА, встречавших гитлеровцев цветами, присягавших на верность Адольфу Гитлеру, воевавших в дивизии СС «Галичина» и в других фашистских частях против советских людей, убивавших с невиданной жестокостью мирных жителей только за то, что они сотрудничали с «москальской» властью, Герой Советского Союза Ф.М.Шакшуев открыто ответил на это предложение: «Ветераны, проливавшие кровь за Родину, никогда с бандеровской нечистью за один стол не сядут. Никакого примирения не будет. Их преступлениям нет срока давности». Лейтенант в отставке Шакшуев Ф.М. скончался 16 августа 2007 года. Похоронен в Симферополе. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, украинским орденом «За мужество», многочисленными медалями.

1926

Салман Агаш оглы Нагиев

старший буровой мастер конторы бурения №1 треста «Азнефтеразведка» объединения «Азнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР. Родился в селе Харабакенд Джеватского уезда Азербайджанской ССР (ныне – село Кырмызыкенд Нефтечалинского района Азербайджанской Республики). Азербайджанец. Трудовую деятельность начал в 1944 году. Работал помощником бурового мастера, буровым мастером и старшим буровым мастером конторы бурения №1 треста «Азнефтеразведка» производственного объединения «Азнефть». В 1956 году вступил в КПСС. Поначалу работа бурильщика казалась ему трудной, однако он не стал сдаваться и прибег к помощи опытных рабочих и ветеранов нефтяной отрасли. Со временем набрался опыта работы и стал применять его на практике, добиваясь высоких результатов – в 1962 году бригада Салмана Нагиева впервые добыла нефть на берегу Куры, давшую месторождение близ села Кюрсанги Сальянского района. За успехи, достигнутые в деле открытия и разведки месторождений полезных ископаемых, награждён орденом Ленина. В годы восьмой пятилетки (1966-1970) бригада под его руководством, благодаря ряду рационализаторских предложений бригадира, добилась еще больших результатов – было пробурено 5 новых сверхглубоких скважин, сверх нормы пробурено 2200 метров, стоимость каждого пробуренного метра сократилась на 42,7 рубля, скорость бурения скважин увеличена. Всего за период пятилетки бригада сэкономила государству 900 тысяч рублей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе Нагиеву Салману Агаш оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1973 года – буровой мастер Кобустанской конторы бурения №72 производственного объединения «Азнефть». Не менее успешной для бригады Нагиева прошла и девятая пятилетка (1971-1975) – пробурены Калмасская сверхглубокая скважина глубиной 5400 метров и сверхглубокая скважина №72 глубиной 5500 метров, ликвидированы все простои, начато использование машины во всю мощность. Одиннадцатую пятилетку (1981-1985) выполнил за 2,5 года. Делегат XXIV съезда КПСС (1971).

Жил в Баку (Азербайджан). Награждён 2 орденами Ленина (29 апреля 1963; 30 марта 1971), орденом Октябрьской Революции (10 апреля 1981), медалями. В Баку по адресу улица Хагани, 26 установлена мемориальная доска С.А.Нагиеву.

1926

Вениамин Иванович Ситников

старший радист – заряжающий танка 108-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, старшина. Родился в селе Бородиновка Варненского района Челябинской области, в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1952 года. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В Красной Армии с ноября 1943 года. В действующей армии с ноября 1944 года. Старший радист – заряжающий танка 108-й танковой бригады (9-й танковый корпус, 1-й Белорусский фронт) комсомолец старшина В.И.Ситников в составе передового отряда танковой бригады 29 января 1945 года переправился через реку Одер в районе населённого пункта Одерек (ныне – Цигацице), расположенного южнее польского города Сулехув. Отряд захватил выгодный в тактическом плане рубеж и в течение девяти суток стойко отражал контратаки вражеских танков и пехоты, нанеся врагу значительный урон, и удержав завоёванный плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшине Ситникову Вениамину Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7447). В 1945 году В.И.Ситников был демобилизован. В 1956 году окончил Киевский электромеханический техникум. Работал электромехаником в Карталинском отделении Южно-Уральской железной дороги. Жил в городе Карталы Челябинской области. Скончался 11 апреля 1999 года. Похоронен в городе Карталы. Награждён орденом Ленина (24 марта 1945), орденом Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985), орденом Красной Звезды, медалями, знаком «Почётный железнодорожник» (1978). Первым удостоен звания «Почётный гражданин города Карталы и Карталинского района» (16 апреля 1971).

1926

Иван Маркелович Слепенков

доктор философских наук, профессор, заведующийкафедрой методологии и методики социологических исследований МГУ, член Ученого совета (1991 - 1996).

1926

Евдокия Борисовна Татаренко (Гончаренко)

звеньевая конного завода №65 имени Будённого, Днепропетровская область Украинской ССР. Родилась в Новопокровка, ныне поселок Солонянского района Днепропетровской области, Украина). Окончила семилетнюю школу в родном селе. В 1943 году после освобождения села от немецкой оккупации начала работать на сельскохозяйственных работах. Позднее перешла работать на конный завод №65 имени Будённого. Работала звеньевой молодёжного полеводческого звена, добилась высоких урожаев. В 1948 году получила урожай 34,4 центнера пшеницы с гектара на площади 40 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и семян люцерны в 1948 году при выполнении конными заводами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году Татаренко Евдокии Борисовне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1949 года — земледелец 1-го отделения конного завода №65 имени Будённого Покровского района Днепропетровской области. Работала в колхозе имени Петровского села Башмачка Солонянского района Днепропетровской области. Живет в селе Башмачка Солонянского района. В замужестве сменила фамилию на Гончаренко. Избиралась депутатом Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва, депутатом Днепропетровского областного Совета депутатов трудящихся. Награждена орденом Ленина (12 сентября 1949), медалями.

1927

Леонид Николаевич Козлов

генеральный директор Научно-производственного объединения имени С.М.Кирова, город Пермь. Родился в селе Чарлы ныне Кукморского района Республики Татарстан в крестьянской семье. Русский. После окончания школы работал в колхозе, служил в армии, трудился на заводе в Перми. В 1956 году с отличием окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Н.Баумана. В том же году начал научно-производственную деятельность в Пермском научно-исследовательском институте полимерных материалов (НИИПМ). В 1964 году был назначен директором института. По его инициативе НИИПМ и завод имени С.М.Кирова в 1966 году образовали научно-производственное объединение. Л.Н.Козлов стал его генеральным директором. Под его руководством на базе этого объединения была реализована уникальная система ускоренной отработки и изготовления новых изделий — от исследований до серийного производства. В течение 27 лет Л.Н.Козлов возглавлял одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса города Перми (с 1991 года – почетный директор). Был руководителем многочисленных научных разработок, используемых в различных видах вооружений армии, авиации и флота. Его труды легли в основу создания новых классов композиционных материалов с уникальными эксплуатационными свойствами и их промышленное производство. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1985 года Козлову Леониду Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Л.Н.Козлов - создатель научной школы в области специальной химии по разработке наполненных полимерных композиций, технологии массового промышленного производства изделий на их основе. Имеет около 650 научных работ и 237 авторских свидетельств. Под его руководством подготовлено 10 докторов и 15 кандидатов наук. Доктор технических наук (1976), профессор (1980), член-корреспондент Академии наук СССР (1987) и Российской Академии Наук (1991). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1977). Лауреат Ленинской (1982) и Государственной (1977) премий СССР. Почетный гражданин города Перми. Скончался 4 июня 1998 года. Похоронен в Перми. Награжден четырьмя орденами Ленина (1966, 1971, 1984, 1986), российскими орденами Дружбы (1998), медалями. В Перми, на здании института и на доме, где жил Л.Н.Козлов, установлены мемориальные доски.

1927

Роджер Мур (Sir Roger George Moore)

английский актер ("Джеймс Бонд"). Родился в Лондоне. Выпускник Королевской академии драматических искусств. Начинал в 1945 году с ролей слуг и официантов на сцене и незначительных эпизодов в кино, позировал в журналах мод и стажировался в качестве художника-мультипликатора. Первую большую роль исполнил в фильме «Когда я видел Париж в последний раз», после чего снимался в ролях авантюрных героев. Успех к актеру пришел после главной роли в телесериале «Святой» (1967-1969), затем вышел сериал с его участием - «Увещеватели» (1971-1972). В 1973 году Мур дебютировал в роли Джеймса Бонда - «агента ОО7» («Живи и дай другим умереть») и сыграл его еще шесть раз («Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который любил меня», «Мунрейкер», «Только для личного ознакомления», «Осьминожка», «Вид на убийство»). После исполнения этой роли стал международной звездой. Параллельно снимался в других фильмах - «Дикие гуси» (1978), «Бегство к Афине» (1979), «С незащищенным лицом» (1984), «В яблочко!» (1990), «Святой»(1997). В последние годы Мур ведет активную благотворительную деятельность. В июне 2003 года королева Великобритании Елизавета II в своей резиденции в Букингемском дворце официально произвела в рыцари знаменитого киноактера. 76-летний Роджер Мур был удостоен рыцарского титула за благотворительную деятельность, которую он вел на протяжении многих лет, в частности, с 1991 года он был послом доброй воли Фонда ООН помощи детям (ЮНИСЕФ). Новое звание позволяет актеру именоваться сэром Роджером Муром.

1927

Виктор Петрович Филиппов

оптик-механик завода имени В.И.Ленина («Арсенал») Киевского совета народного хозяйства. Родился в городе Киев Украинской ССР (ныне – Украина). Украинец. С 1947 года трудился сборщиком-механиком, слесарем, оптиком-механиком завода «Арсенал» имени В.И.Ленина в Киеве. В 1957 году вступил в КПСС. 12 апреля 1961 года, в ходе напряженной и ответственной предпусковой подготовки полета Ю.А.Гагарина в космос произошел случай, о котором до сих пор не было упоминаний в официальных и мемуарных изданиях. В тот день была выявлена значительная деформация стенок наклонной секции двухсекционного термоизолирующего светопровода (СВ), что делало невозможным прицеливание гироскопических вертикантов (ГВ) на второй ступени ракеты. Для устранения этого дефекта требовались: демонтаж наклонной секции с фермы обслуживания, которая была уже подведена к ракете, рихтовка этой секции повторный монтаж секции и необходимые проверки. Непредвиденно сложившаяся ситуация вела к задержке и срыву запланированного срока пуска космического корабля. Устранение дефекта секции СВ без проведения ее демонтажа предложил и вызвался осуществить сборщик оптик-механик завода «Арсенал» В.П.Филиппов, который в составе бригады специалистов завода принимал участие в проверке и подготовке приборов системы 8Ш19 для выполнения штатных операций по прицеливанию гагаринской ракеты. Предложенный план действий был одобрен С.П.Королёвым. Виктор Петрович, благодаря своей природной конституции и знанию устройства СВ, в сложных и небезопасных условиях, одетый в ватник, спускаясь по тросу сверху вниз внутри наклонной секции СВ отрихтовал ее своими плечами, спиной и деревянным молотком за короткое время. Это позволило сохранить утвержденный план-график подготовки ракетно-космического комплекса, осуществить прицеливание ракеты и обеспечить своевременный запуск космического корабля «Восток» с первым посланцем планеты Земля в орбитальный полет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года (под грифом «совершенно секретно») за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечении успешного полета человека в космическое пространство Филиппову Виктору Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы до выхода на пенсию работал бригадиром оптиков-механиков цеха № 9 завода «Арсенал» (позднее – производственного объединения «Завод «Арсенал») имени В.И.Ленина Министерства оборонной промышленности СССР. Кандидат в члены ЦК Компартии Украины (1971-1976). Член Ревизионной комиссии Компартии Украины (1961-1971). Жил в Киеве. Умер в 1995 году. Награжден орденами Ленина (17 июня 1961), Трудового Красного Знамени (29 марта 1976), «Знак Почёта» (26 апреля 1971), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (21 декабря 1957).

1928

Гарри Граффман

американский пианист.

1928

Карл Робач (немецкое имя - Karl Robatsch)

австрийский шахматист, гроссмейстер (1961). Родился в Клагенфурте. Ботаник. Чемпион страны (1960). В составе команды Австрии участник многих олимпиад (с 1954); в том числе на XIV-й (1960) показал лучший результат на 1-й доске 13½ очков из 16. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Капфенберг (1955) — 2-e, Варна (1957) — 2-3-e, Мадрид (1961) — 1-2-e, Утрехт (1961) — 2-e, Бевервейк (1962) — 2-3-e, Галле (зональный турнир ФИДЕ, 1963) — 3-4-e, Марибор (1967) — 6-e, Венеция (1969) — 2-7-e, Грац (1971) и Олот (1972) — 3-е, Тунис (1973) — 2-3-е, Торремолинос (1977) — 6-е, Мюнхен (1979) — 5-7-е, Хамар (1982) — 2-5-е, Тузла (1983) — 3-6-е места. Около 30 лет (конец 1940-х — конец 1970-х годов) посвятил разработке дебютного варианта (1.e4 d6 и 1.d4 g6), имеющего много общего с защитой Пирца-Уфимцева. Умер в Клагенфурте 19 сентября 2000 года. Литература: Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва: Физкультура и спорт, 1964. — Страница 321. — 120 000 экземпляров; Шахматы : энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва:Советская энциклопедия, 1990. — Страница 336. — 624 странрицы — 100 000 экземпляров — ISBN 5-85270-005-3.

1929

Андрей Иванович Зарубин

директор и главный конструктор Научно-исследовательского института прикладной гидромеханики (НИИПГМ, г.Москва), автор и создатель первой в мире авиационной противолодочной ракеты и нового военно-технического направления в торпедостроении. Родился в Москве. После окончания в 1953 году Московского высшего технического училища имени Н.Э.Баумана работал инженером конструкторского бюро на Южном машиностроительном заводе в городе Днепропетровске, а с 1955 года - старшим инженером по обеспечению серийного производства технической документацией на окончательную сборку первых отечественных ракет дальнего действия «Р-1», «Р-2», «Р-5», созданных в ОКБ главного конструктора С.П.Королёва. С 1957 года – руководитель группы в ОКБ-586 г.Днепропетровска работал под руководством главного конструктора М.К.Янгеля. С 1958 по 1960 годы в составе группы советских специалистов находился в командировке в Китайской народной республике. С 1960 года – начальник сектора ОКБ-586, возглавлял разработку технической документации на корпусно-механическую часть ракет нового поколения. С июля 1964 года – главный конструктор и заместитель начальника Государственного специального конструкторского бюро приборостроения (ГСКБП). Возглавил разработку противолодочных ракет морского и авиационного базирования. Авиационная ракета «Кондор» - «АПР-1» и средства её обслуживания были созданы в 1969 году и поставлены на серийное производство. Это явилось важным условием последующего развития, как направления АПР, так и одним из оснований для образования НИИ прикладной гидромеханики (НИИПГМ). С 1969 года – заместитель директора и главный конструктор НИИПГМ, с 1974 года – директор. В НИИПГМ действовало три технических направления: скоростных подводных ракет («СПР»); авиационных противолодочных ракет (АПР); корректируемых и управляемых авиабомб (КАБ и УАБ). Организовал работу НИИ по всем трём направлениям и обеспечил освоение в серийном производстве аттестованных образцов новой техники. Как главный конструктор обеспечил создание «АПР-1», «АПР-2», «АПР-3» и гравитационных снарядов противолодочного назначения «Ливень» и «Загон». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1978 года (закрытым) за успешное завершения разработки противолодочного комплекса со скоростной подводной ракетой «Шквал», Зарубин Андрей Иванович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В связи с реорганизацией с 1981 по 1986 год – генеральный директор и главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) «Регион». Избирался депутатом Красногвардейского районного Совета г.Москва ряда созывов в качестве председателя депутатской группы. Лауреат Ленинской премии (1971) за создание первой авиационной противолодочной ракеты «АПР-1». Награждён орденом Ленина (1978), двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями, а также 3 медалями ВДНХ.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |