-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

24 июля родились... |

1823

Владимир Иванович Ден

генерал-лейтенант, сенатор, губернатор Курской губернии. Сын инженерного генерала Ивана Ивановича Дена. Родился в родовом имении матери, Екатерины Владимировны Волк-Ланевской, в селе Костини Могилёвской губернии, где под руководством гувернеров-французов получил домашнее воспитание. 25 февраля 1840 года поступил юнкером в лейб-гвардии сапёрный батальон. 9 февраля 1841 года после сдачи офицерского экзамена произведён в чин прапорщика. Подпоручик (19 августа 1846), поручик (23 апреля 1848). 13 декабря того же года назначен батальонным адъютантом. В 1849 году с началом Венгерской кампании находился в качестве батальонного адъютанта в составе войск гвардии, расположенных в Виленской губернии, и был произведён в штабс-капитаны 18 декабря 1849 года со старшинством от 9 февраля 1841 года. 18 декабря 1850 года произведён в капитаны и в виде исключения за ним было утверждено право на майорат в Царстве Польском несмотря на то, что он оставался протестантом. В 1850—1853 годах Ден в течение лета ежедневно являлся с рапортом к Николаю I от батальона, шефом которого был государь, и снискал расположение императора: 18 декабря 1853 года он был назначен флигель-адъютантом. Отчисленный из лейб-гвардии сапёрного батальона в свиту, Ден был командирован в Белую Церковь для осмотра и отправления в Севастополь 6-го Сапёрного батальона, а в 1854 году был командирован в действующую армию, где 22 апреля участвовал в сражении при бомбардировке Одессы и при сожжении английского парохода «Тигр». 4 июня 1854 года Ден возвратился в Санкт-Петербург и лично докладывал Николаю I о состоянии армии и положении дел в Крыму.

Анна Александровна Ден

5 октября Ден был уже в лагере Меншикова, а 6 октября осматривал с Корниловым бастионы Севастополя и принимал затем участие в Инкерманском сражении. В конце февраля 1855 года Ден был награждён золотою полусаблею с надписью «за храбрость» за мужество во время защиты Севастополя и после смерти Николая I, в первый день восшествия на престол Александра II, он дежурил во дворце. 2 марта 1855 года Ден получил звание полковника. 18 ноября 1855 года Ден был назначен командиром 13-го Смоленского полка и в 1860 году произведен в генерал-майоры, с назначением в свиту императора, наблюдал за правильностью призыва отпускных сначала в Санкт-Петербургской, а затем в Курской губерниях и наконец приказом 31 января 1861 года был назначен Курским военным губернатором, управляющим и гражданскою частью. 22 октября того же года он был уволен от должности и командирован в Симбирск для производства следствия о пожарах с оставлением в свите императора.12 октября 1863 года пожалован орденом Святого Станислава I степени, а 18 сентября 1866 года — орденом Святой Анны I степени. 1 июня 1868 года произведён в генерал-лейтенанты с зачислением по инженерному корпусу, а 3 августа 1869 года назначен сенатором с оставлением по инженерному корпусу.

Ольга Владимировна

В 1873 году по прошению уволен от службы с зачислением в запасные войска и отправился в свой майорат в город Козенице, где и занялся литературным трудом, составляя свои записки о пережитом более чем за полвека. Эти записки напечатаны после смерти автора в «Русской старине» 1890 года. Умер 10 февраля 1888 года. Похоронен в имении в городе Козенице. Жена (с 16 октября 1857) — Анна Александровна Вонлярлярская (1834—1902), дочь крупный подрядчик по постройке шоссейных и железных дорог А.А.Вонлярлярского. По признания В.И.Ден, он был влюблен в свою будущую жену с 1854 года и неустанно к ней сватался. Родители её были согласны, но она оказалась разборчивой невестой, медлила и в течение нескольких лет сопротивлялась. В браке имели двух дочерей: Ольга (1859—1926), фрейлина двора (01 января 1881), замужем за А.В.Вонлярлярским (1854—1939); Мария (1864—1934, после революции эмигрировала, умерла в Вене. Литература: Владимир Ден // Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А.А.Половцова. — Санкт-Петербург : типография Товарищества «Общественная польза», 1905. — Том 6. — Страницы 250—251. — 748 страниц.

1826

Франциско Солано Лопес (испанское имя - Francisco Solano Lopez)

парагвайский государственный деятель, дипломант. Родился в Асунсьоне. Сын К.А.Лопеса. Возглавил первое парагвайское посольство в Европу (1853-1854). В переговорах с иностранными государствами отстаивал экономический и политический суверенитет страны. Будучи военным министром (1855), провел реорганизацию армии, был инициатором строительства арсенала, литейного завода, дороги. В 1862-1870 президент; поощрял развитие национальной экономики и культуры. В 1864-1870 во время войны Парагвая с реакционной коалицией Аргентины, Бразилии и Уругвая Лопес проявил себя как талантливый организатор и полководец. Погиб во время Парагвайской войны (1864-1870) в сражении у Серро-Кора 1 марта 1870 года.

1828

Николай Гаврилович Чернышевский

русский философ-утопист, революционер-демократ, учёный, литературный критик, публицист и писатель. Родился в Саратове в семье священника Гаврилы Ивановича Чернышевского (1793—1861). Учился дома под руководством отца, многосторонне образованного человека. В детстве он получил прозвище «библиофага», то есть пожирателя книг. Начитанность его поражала окружающих. В 1842 поступил в Саратовскую духовную семинарию, время пребывания в которой использовал в основном для самообразования: изучал языки, историю, географию, теорию словесности, русскую грамматику. Не закончив семинарию, в 1846 поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет. За годы учёбы в университете были выработаны основы мировоззрения, Чернышевский сознательно готовит себя к революционной деятельности, делает первые попытки писать художественные произведения. В 1850 окончив курс кандидатом, получает назначение в Саратовскую гимназию и весной 1851 приступает к работе. Здесь молодой учитель использует свое положение для проповеди революционных идей. В 1853 встретил будущую жену О.С.Васильеву, вместе с которой после свадьбы переехал из родного Саратова в Санкт-Петербург. Высочайшим приказом 5 февраля 1854 года Чернышевский был определен учителем во Второй кадетский корпус. Будущий писатель зарекомендовал себя прекрасным преподавателем, но пребывание его в корпусе оказалось недолгим. После конфликта с офицером Чернышевский был вынужден подать в отставку. Литературную деятельность начал в 1853 небольшими статьями в «Санкт-Петербургских Ведомостях» и в «Отечественных Записках».В начале 1854 он перешел в журнал «Современник», где в 1855—1862 являлся руководителем наряду с Н.А.Некрасовым и Н.А.Добролюбовым, вел решительную борьбу за превращение журнала в трибуну революционной демократии, что вызывало протест литераторов-либералов (В.П.Боткин, П.В.Анненков и А.В.Дружинин, И.С.Тургенев), сотрудничавших в «Современнике». 22 мая 1855 года в университете происходит защита диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», которая стала большим общественным событием и была воспринята как революционное выступление, в этой работе он подвергал резкой критике эстетику идеалистов и теорию «искусство для искусства». Министр просвещения А.С.Норов помешал присуждению ученой степени, и лишь в 1858 году, когда Норова на посту министра сменил Е.П.Ковалевский, последний утвердил Чернышевского в степени магистра русской словесности. В 1858 году он первый редактор журнала «Военный сборник». Ряд офицеров (Сераковский, Калиновский,Шелгунов и др.), был вовлечен им в революционные кружки. Об этой работе Чернышевского были хорошо осведомлены Герцен и Огарев, стремившиеся привести армию к участию в революции. Вместе с ними является родоначальником народничества, причастен к созданию тайного революционного общества «Земля и воля». В июне 1859 Чернышевский ездил в Лондон к Герцену для объяснения по поводу статьи «Very dangerous!» («Очень опасно!»), напечатанной в «Колоколе». С сентября 1861 находится под тайным надзором полиции. Шеф жандармов Долгоруков дает такую характеристику Чернышевскому: «Подозревается в составлении воззвания „Великорусс“, в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству». Подозревался в причастности к пожарам 1862 г. в Санкт-Петербурге. В мае 1862 «Современник» был закрыт на 8 месяцев. 24 июня 1862 Чернышевский арестован и размещён в одиночную камеру под стражей в Алексеевском равелине Петропавловской крепости по обвинению в составлении прокламаций «Барским крестьянам от доброжелателей поклон».Воззвание к «Барским крестьянам» было переписано рукою Михайлова и передано Всеволоду Костомарову, оказавшемуся, как потом выяснилось, провокатором. В служебной документации и переписке между жандармерией и тайной полицией назывался «врагом Российской империи номер один». Поводом для ареста послужило перехваченное полицией письмо Герцена к Н.А.Серно-Соловьевичу, в котором упоминалось имя Чернышевского в связи с предложением издавать запрещенный «Современник» в Лондоне. Следствие продолжалось около полутора лет. Чернышевский вел упорную борьбу со следственной комиссией, опровергая фальшивые документы и ложные свидетельские показания, которые фабриковались по заданию комиссии и приобщались к делу. В виде протеста против незаконных действий следственной комиссии Чернышевский объявил голодовку, которая продолжалась девять дней. Вместе с тем Чернышевский продолжал работать и в тюрьме.

За 678 суток ареста Чернышевский написал текстовых материалов в объёме не менее 200 авторских листов. Наиболее полномасштабно утопические идеалы арестантом Чернышевским были выражены в романе «Что делать?» (1863), опубликованном в 3, 4 и 5 номерах «Современника». 19 февраля 1864 года сенатом был объявлен приговор по делу Чернышевского: ссылка на каторжные работы сроком на четырнадцать лет, а затем поселение в Сибири пожизненно. Александр II уменьшил срок каторжных работ до семи лет, в целом Чернышевский пробыл в тюрьме и на каторге свыше двадцати лет. 31 мая 1864 в Санкт-Петербурге на Мытнинской площади состоялась гражданская казнь революционера, которая, по словам Герцена, превратилась в позор для ее устроителей, народ приветствовал осужденного. Был отправлен в Нерчинскую каторгу; в 1866 переведен в Александровский завод Нерчинского округа, в 1871 в Вилюйск. В 1874 году ему официально предложено освобождение, но он отказывается подать прошение о помиловании. Организатором одной из попыток освобождения Чернышевского (1871) из ссылки был Г.А.Лопатин. В 1875 освободить Чернышевского попытался И.Н.Мышкин. В 1883 Чернышевского перевели в Астрахань (по некоторым данным, в этот период переписчиком у него работал К.М.Фёдоров). Благодаря хлопотам семьи, в июне 1889 переезжает в Саратов, но уже осенью 29 октября 1889 года умирает от кровоизлияния в мозг. Был похоронен в городе Саратове на Воскресенском кладбище. Продолжая традиции критики Белинского, стремился раскрыть сущность общественных явлений, донести до читателя свои революционные взгляды. Являлся последователем русской революционно-демократической мысли и прогрессивной западноевропейской философии (французских материалистов XVIII в., социал-утопистов Фурье и Фейербаха). В университетские годы переживал недолгое увлечение гегельянством, впоследствии подвергал критике идеалистические воззрения, христианскую, буржуазную и либеральную мораль как «рабскую». По Чернышевскому главными факторами, формирующими нравственное сознание, являются «естественные потребности», а также «общественные привычки и обстоятельства». Удовлетворение потребностей с его точки зрения устранит препятствия расцвету личности и причины нравственных патологий, для этого нужно изменить сами условия жизни через революцию. Материализм служил теоретическим обоснованием политической программы революционер-демократов, они критиковали реформаторские надежды на «просвещенного монарха» и «честного политика». Его этика основывается на концепции "разумного эгоизма" и антропологическом принципе. Человек как био-социальное существо принадлежит к миру природы, детерминирующем его «сущность», и состоит в общественных отношениях с другими людьми, в которых он реализует изначальное стремление своей «натуры» к удовольствию. Философ утверждает, что индивидуум «поступает так, как приятней ему поступать, руководится расчетом, велящем отказываться от меньшей выгоды и меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия», только тогда он достигает пользы. Личный интерес развитого человека побуждает его на акт благородного самопожертвования, дабы приблизить торжество выбранного идеала. Отрицая существование свободы воли, Чернышевский признает действие закона причинности: «То явление, которое мы называем волею, является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинной связью». Благодаря свободе выбора же человек двигается по тому или иному пути социального развития, а просвещение людей должно служить тому, что они научатся выбирать новые и прогрессивные пути, то есть становиться «новыми людьми», идеалы которых — служение народу, революционный гуманизм, исторический оптимизм. В опубликованных в 1858—1859 гг. трех статьях под общим названием «О новых условиях сельского быта» Чернышевский в подцензурной форме и внешне благонамеренном тоне проводил идею немедленного освобождения крестьян с землей без всякого выкупа, тогда сохранится общинное владение землей, что постепенно приведет к социалистическому землепользованию. По словам Ленина, этот утопический подход мог провести решительную ломку феодальной старины, что привело бы к наиболее быстрому и прогрессивному развитию капитализма. В то время как либеральная пресса печатала манифест Александра II от 3 марта 1861 на первой странице, «Современник» поместил лишь выдержки из царского указа в конце книжки, в виде приложения, не имея возможности прямо раскрыть грабительский характер реформы. В том же номере были напечатаны стихи американского поэта Лонгфелло "Песни о неграх" и статья о рабстве афроамериканцев в США. Читатели понимали, что хочет сказать этим редакция. Для Чернышевского община — патриархальный институт русской жизни, в общине существует "товарищеская форма производства" параллельно с капиталистическим производством, которое со временем будет упразднено. Тогда будет окончательно утверждено коллективное производство и потребление, после чего община как форма производственного объединения исчезнет. Срок перехода от обработки земли частными силами отдельного хозяина к общинной обработке целой мирской дачи он оценивал в 20-30 лет. Использовал идеи Фурье и его главного ученика Консидерана. В "Очерках из политической экономики" с некоторыми оговорками передает учение утописта о труде, указывая на необходимость крупного производства, и разъясняет невыгодность труда наемного. Чернышевский считал, что "потребитель продукта должен являться и его хозяином-производителем". Согласно воззрениям Фурье, Чернышевский указывал на преувеличенное значение торговли в современном обществе и недостатках ее организации. В романе "Что делать?" прямо изобразил фаланстер (Четвертый сон Веры Павловны). В СССР Чернышевский стал культовой фигурой истории революционной борьбы в связи с высокими отзывами В.И.Ленина о романе «Что делать?». Чернышевский как революционный идеолог и романист упомянут в высказываниях К.Маркса, Ф.Энгельса, А.Бебеля, Х.Ботева и других исторических личностей. Информация о Чернышевском содержится в воспоминаниях общественного деятеля России Л.Ф.Пантелеева. Писатель В.А.Гиляровский после прочтения «Что делать?» сбежал из дома на Волгу — в бурлаки. Один из наиболее выразительных памятников Чернышевскому создал скульптор В.В.Лишев. Памятник был открыт на Московском проспекте в Ленинграде 2 февраля 1947 года. С элементами сатиры образ Чернышевского был представлен в романе «Дар» (1937) В.В.Набокова. В философско-педагогических взглядах Чернышевского можно проследить прямую взаимосвязь между политическим режимом, материальным достатком и образованием. Чернышевский отстаивал решительную, революционную переделку общества, для чего необходимо готовить сильных, умных, свободолюбивых людей. Педагогический идеал для Чернышевского — это всесторонне развитая личность, готовая к саморазвитию и самопожертвованию ради общественного блага. Недостатками современной ему системы образования Чернышевский считал низкий уровень и потенциал русской науки, схоластичные методы преподавания, муштру вместо воспитания, неравенство женского и мужского образования. Чернышевский отстаивал антропологический подход, считая человека венцом творения, изменчивым, деятельным существом. Социальные перемены ведут к изменению всего общества в целом и каждого отдельного индивида в отдельности. Он не считал наследственным дурное поведение — это следствие плохого воспитания и бедности. Одним из главных свойств человеческой натуры Чернышевский считал активность, природа которой коренится в осознании недостаточности и стремлении эту недостаточность ликвидировать.

Почтовая марка СССР, 1957 год.

Романы: 1862−1863 — Что делать? Из рассказов о новых людях; 1863 — Повести в повести (незаконченный); 1867−1870 — Пролог. Роман из начала шестидесятых годов.(незаконченный). Повести: 1863 — Алферьев; 1864 — Мелкие рассказы. Литературная критика: 1850 — О «Бригадире» Фонвизина. Кандидатская работа; 1854 — Об искренности в критике; 1854 — Песни разных народов; 1854 — Бедность не порок. Комедия А.Островского; 1855 — Сочинения Пушкина; 1855−1856 — Очерки гоголевского периода русской литературы; 1856 — Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения; 1856 — Стихотворения Кольцова; 1856 — Стихотворения Н.Огарева; 1856 — Собрание стихотворений В.Бенедиктова; 1856 — Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого; 1856 — Очерки из крестьянского быта А.Ф.Писемского; 1857 — Лессинг. Его время, его жизнь и деятельность; 1857 — «Губернские очерки» Щедрина; 1857 — Сочинения В.Жуковского; 1857 — Стихотворения Н.Щербины; 1857 — «Письма об Испании» В.П.Боткина; 1858 — Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести господина Тургенева «Ася»; 1860 — Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии; 1861 — Не начало ли перемены ? Рассказы Н.В.Успенского. Две части. Публицистика: 1856 — Обзор исторического развития сельской общины в России Чичерина; 1856 — «Русская беседа» и ее направление; 1857 — «Русская беседа» и славянофильство; 1857 — О поземельной собственности; 1858 — Откупная система; 1858 — Кавеньяк; 1858 — Июльская монархия; 1859 — Материалы для решения крестьянского вопроса; 1859 — Суеверие и правила логики; 1859 — Капитал и труд; 1859−1862 — Политика. Ежемесячные обзоры заграничной политической жизни; 1860 — История цивилизации в Европе от падения Римской империи до Французской революции; 1861 — Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов Г.К.Кэри; 1861 — О причинах падения Рима; 1861 — Граф Кавур; 1861 — Непочтительность к авторитетам. По поводу 'Демократии в Америке' Токвиля; 1861 — Барским крестьянам от их доброжелателей; 1862 — В изъявление признательности Письмо к господину З<ари>ну; 1862 — Письма без адреса; 1878 — Письмо сыновьям А.Н. и М.Н.Чернышевским. Мемуары: 1861 — Н.А.Добролюбов. Некролог; 1883 — Воспоминания о Некрасове; 1884−1888 — Материалы для биографии Н.А.Добролюбова, собранные в 1861—1862; 1884−1888 — Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Философия и эстетика: 1854 — Критический взгляд на современные эстетические понятия; 1855 — Эстетические отношения искусства к действительности. Магистерская диссертация; 1855 — Возвышенное и комическое; 1855 — Характер человеческого знания; 1858 — Критика философских предубеждений против общинного владения; 1860 — Антропологический принцип в философии. «Очерки вопросов практической философии». Сочинение П.Л.Лаврова; 1888 — Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь. Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни. 1860 — «Оснований политической экономии Д.С.Милля». Со своими примечаниями. 1884−1888 — "Всеобщая история Г.Вебера. Со своими статьями и комментариями.

Памятник Николаю Чернышевскому установлен в Саратове

Саратовский государственный университет носит имя Н.Г.Чернышевского. Учебное заведение в Вилюйске было названо именем Чернышевского. Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет носит имя Н.Г.Чернышевского. В память об Николае Гавриловиче Чернышевском названы: проспект и площадь, станция метро «Чернышевская», а также сад имени Чернышевского в Санкт-Петербурге; ряд улиц и переулков во многих городах. Литература: Водолазов Г.Г. От Чернышевского к Плеханову. - Москва, 1969; Набоков В.В. Дар: глава четвёртая; К.Федоров «Жизнь великих людей. Н.Г.Ч.». 2-е издание – Санкт-Петербург, 1905; Сахаров В.И. Что делать с утопией Чернышевского?; Савченко В. Властью разума. Повесть о Николае Чернышевском. - Москва: Политиздат, 1986. — 396 страниц («Пламенные революционеры»); А.Лебедев "Красота и ярость мира" 1989 г. Очерки становления русской материалистической эстетики (Чернышевский-Плеханов-Луначарский); Каменев Л.Б. Чернышевский, 1933. — 196 страниц. (Жизнь замечательных людей). Издания: Что делать? Из рассказов о новых людях / Издание подготовили Т.И.Орнатская и С.А.Рейсер. — Ленинград: Наука, 1975. — 872 страницы. (Литературные памятники)

1833

Лина Раман (немецкое имя - Lina Ramann)

немецкая писательница по истории и методике музыки. Умерла 30 марта 1912 года. Главные труды: "Liszt als K ü nstler" (Лейпц., 1880-1893); "Die Musik als Gegenstan d des Unterrichts und der Erziehung" (1868); "Bach und Hä ndel" (Лпц., 1869); "Allgemeine musikalische Erzieh- und Unterrichtslehre der Jugend" (3 издание, 1898); "Grundriss der Technik des Klavierspieles" (1885); "Liszt-P ädagogium" (1902).

1836

Иван Станиславович Блиох (или Блох; польское имя - Jan Gotlib Bloch; немецкое имя - Johann von Bloch; французское имя - Jean de Bloch, Ivan Bliokh)

русский банкир, концессионер железных дорог в Российской империи, меценат, учёный, деятель международного мирного движения. Родился в Варшаве в семье польского еврея. Работал в банке Теплица в Варшаве, затем переехал в Санкт-Петербург. Здесь он перешел в христианство, а именно в кальвинизм. В конце 1860-х годов занялся железнодорожными концессиями и явился организатором ряда железнодорожных предприятий, кредитных и страховых учреждений, принимал близкое участие в делах «Главного общества российских железных дорог». Был назначен членом учёного комитета министерства финансов. 22 ноября 1883 года возведён в дворянское достоинство. Герб Блиоха внесен в Часть 14 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страница 106. С 1897 года Блиох участвовал в работе Еврейского колонизационного общества (ЕКО) в России и щедро его субсидировал. Он проявил интерес к сионизму и стал другом Т.Герцля. По просьбе Герцля в 1899 году Блиох помог добиться разрешения властей на свободную продажу в России акций Еврейского колониального банка. Под именем Блоха вышло несколько многотомных трудов о железных дорогах, финансах и экономических вопросах. Наиболее известна вышедшая в 1898 году книга: «Будущая война и ее экономические последствия». В ней он пришел к следующим выводам: Новая военная техника (бездымный порох, скорострельные винтовки, пулемёты) приведёт к снижению важности штыковых и кавалерийских атак. Война будет позиционной, с большим преимуществом обороняющихся перед наступающими. Возникнут протяженные фронты; Из-за своего позиционного характера война затянется на годы и станет войной на истощение приводящей к большому напряжению промышленности и финансов воюющих стран; Из-за этого возрастет вероятность возникновения голода, эпидемий и революций. Книга приобрела большую популярность по всей Европе. В 1899 году Блиох был представителем России на Гаагской мирной конференции, созванной Николаем II. За свою работу Блиох вместе с Ф.Ф.Мартенсом и Николаем II был номинирован на Нобелевскую премию мира. Существуют обоснованные сомнения в том, что Блиох сам написал несколько огромных многотомных научных работ. В мемуарах Сергея Витте говорится, что Блиох только составлял план книги, а писала её группа специалистов по его заказу. В биографической статье о Блиохе в военной энциклопедии Сытина, говорится, что в написании его книги о войне участвовали офицеры всех крупных европейских армий, в том числе офицеры русского генерального штаба. Умер в Варшаве 25 декабря 1902 года. Книги: «Русские железные дороги» (на русском и французском языках), 1875; «Труды комиссии по учреждению железнодорожных пенсионных касс» (Санкт-Петербург, 1875); «Calculs servant de base pour des Caisses de Retraites» (Варшава, 1875, то же на польском языке); «Исследование по вопросам, относящимся к производству, торговле и передвижению скота и скотских продуктов в России и за границей» (1876, с атласом и графиками); «Влияние железных дорог на экономическое состояние России» (5 томов, с графическим атласом, Санкт-Петербург, 1878; то же на польском и французском языках); «О взимании русскими железными дорогами провозных плат в металлической валюте» (1877); «Финансы России XIX столетия» (4 тома, 1882) на сайте Руниверс; «О сельскохозяйственном мелиорационном кредите в России и иностранных государствах»; «Будущая война и ее экономические последствия» (6 томов и 1 том картограмм; издано также на польском, немецком, французском и английском языках); «Сравнение материального и нравственного благосостояния губерний западных, великороссийских и привислинских»; «Les ouvrages statistico-economiques 1875—1900». На польском: «Фабричная промышленность Царства Польского»; «Земля и ее задолженность в Царстве Польском»; «Статистика Царства Польского».

1840

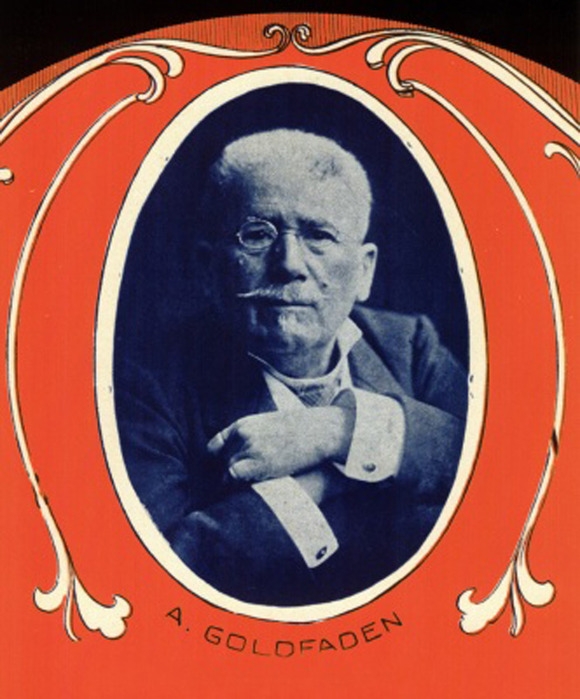

Авраам Гольдфаден (имя на идиш - אברהם גאָלדפֿאַדען; Goldfaden, Abraham; Авраам Голденфодим)

еврейский поэт, композитор и драматург, автор музыкальных пьес, основатель профессионального театра на идиш. Родился в Староконстантинове, ныне Хмельницкая область, Украина. Сын часовщика, приверженца Ѓаскалы, Гольдфаден получил традиционное еврейское и светское образование, владел русским и немецким языками. В 1857–1866 гг. учился в Житомирском раввинском училище, получил звание учителя. По рассказам, в детстве он настолько любил подражать выступлениям бадханов (свадебных клоунов) и бродеровским певцам, что его прозвали Авромеле Бадхен. До 1875 г. преподавал в казенных училищах Симферополя и Одессы. Еще в Житомире Гольдфаден под влиянием своего земляка и наставника А.Б.Готлобера стал писать стихотворения на иврите, вошедшие в сборник «Цицим у-фрахим» («Ростки и цветы», 1865). Первое напечатанное стихотворение Гольдфадена называлось "Прогресс", оно было проникнуто духом сионизма ещё до появления этого движения. Но как поэт Гольдфаден стал известен после выхода в свет сборников его стихотворений на идиш «Дос иделе» («Еврей», 1866) и «Ди идене» («Еврейка», 1869). Многие из этих стихотворений очень скоро стали популярными народными песнями. С 1868 года он жил в Одессе. Там его двоюродный брат, хороший пианист, помог положить некоторые его стихи на музыку. Встреча с «бродеровскими певцами», исполнявшими еврейские песни (в том числе и сочинения Гольдфадена) как сценические миниатюры, навела Гольдфадена на мысль создать с их участием спектакль, перемежая песни занимательными диалогами. В Одессе Гольдфаден возобновил свое знакомство с другим идишеязычным писателем - Ицхаком Йоэлем Линецким, которого он знал по Житомиру. Там он встретил ивритского поэта Элиягу Мордехая Вербеля (чья дочь Полина стала женой Гольдфадена) и опубликовал стихи в газете Коль-Мевасер. Кроме того, он написал свою первые две пьесы: Ди цвей ейнес(Два соседа) иДи мурне Сосфе(Тетя Соня), включавшие его стихи из книги «Ди идене» («Еврейка», 1869), которая выдержала три издания в течение трех лет. В это время он и Полина жили в основном на его скудную зарплату учителя и мелкие приработки. В 1875 году Гольдфаден направился к Мюнхен, намереваясь изучать медицину. Это не получилось, и он направился во Львов в Галиции. Там он снова встретился с Линецким, в то время издававшим еженедельную газету Исрулик или Дер Алтер Исрулик, которая был популярной, но вскоре была закрыта правительством. Год спустя он переехал в Черновцы в Буковине, где он редактировал ежедневную Дос Буковинер израелитишер фолксблат. Газета была экономически нежизнеспособной. Вскоре Гольдфаден переехал в Яссы по приглашению Исаака Либреску (1850-1930), молодого богатого общественного деятеля, увлечённого театром. В это время он уже был популярен в Румынии как автор еврейских песен. Либреску финансировал организацию концерта песен Гольдфадена. Гольдфаден придал концерту форму театрального действия. Постановка в октябре 1876 г. первой пьесы Гольдфадена «Ди бобе мит дем эйникл» («Бабушка и внучек») была восторженно встречена зрителями. Даже известный антисемит журналист Эмирнеску расхваливал пектакль. Этот спектакль считается рождением профессионального театра на идиш. Это был странствующий театр «блуждающих звезд», по образцу которого вскоре возникли многие новые труппы. Обычно их руководитель был, как и Гольдфаден, режиссером, оформителем спектаклей и автором всего репертуара. Труппа Гольдфадена гастролировала по Румынии с большим успехом. В 1879 году поехала в Россию. Из-за запрета русским правительством спектаклей на идиш труппа Гольдфадена в 1883 г. прекратила существование. Гольдфаден выехал в Варшаву, где создал новую труппу под названием «немецкой» (играла до середины 1886 г.). В 1887–89 гг. Гольдфаден жил в Нью-Йорке, издавал газету «Ньюйоркер илустрирте цайтунг», затем ставил свои пьесы в Париже и Львове. С 1903 г. жил в Нью-Йорке. Благодаря его усилиям также была осуществлена первая театральная постановка в США на языке иврит. Свои спектакли Гольдфаден адресовал широким кругам еврейского общества, так как видел в театре действенное средство воспитания и просвещения народа. Поэтому Гольдфаден завершал свои пьесы нравоучительным финалом, во имя доступности прямолинейно делил героев на положительных и отрицательных, нередко ради успеха у невзыскательной публики перемежал в диалогах истинные блестки народного юмора пошловатым балагурством. Это не могло не сказаться на литературном качестве драматургических произведений Гольдфадена. Тем не менее многие из его пьес (около шестидесяти; не все изданы) и поныне не сходят со сцены театра на идиш, подвергаясь последующим обработкам. Особенно популярны его водевили: «Шмендрик» («Ничтожный человечек», 1877), «Дер фанатик, о дер цвей Куни-Лемлех» («Фанатик, или два простофили», 1880), музыкальные драмы: «Шуламис» («Суламифь», 1880), «Ди кишефмахерин» («Колдунья», около 1879) и другие. Реакцией на погромы в 1881 г. явилась пьеса Гольдфадена «Доктор Алмасадо» (1882), в которой события в Палермо XIV в. явственно намекали на русскую действительность, на тяжелое положение евреев России. Народно-героической драмой «Бар-Кохба» (1882) Гольдфаден, приверженец Ховевей Цион, стремился пробудить у зрителя чувство национальной гордости и сознание таящихся в народе сил для сопротивления произволу. Не умея записывать музыку и играть на каком-либо музыкальном инструменте, Гольдфаден, тем не менее, создавал мелодии для спектаклей. Черпая из еврейских народных песен, синагогальных напевов, народной и популярной музыки других европейских народов, в том числе из итальянских и французских оперных арий, Гольдфаден преобразовывал их, приспосабливая к ритму и настроению своих песенных текстов, входивших в пьесы. Многие песни Гольдфадена стали народными еще до того, как он включил их в свои пьесы, другие получили распространение благодаря спектаклям его труппы. Ряд пьес Гольдфадена ставился с большим успехом в Израиле в переводе на иврит. Колыбельная из оперы «Суламифь» (Роженькес мит мандлен - "Изюм с миндалём") стала популярной народной песней. Гольдфаден напмсал сотни песен и стихов. Наиболее известные из них: "Дер Малех" ("Ангел"); "Роженькес мит мандлен" ("Изюм с миндалём"); "Шабес, йонтев ун рош-ходеш" ("Суббота, праздник и новый мессяц"); "Цу дайн гебурцтаг!" ("Tс днём рождения!"). Гольдфаден заслуженно был назван «отцом еврейского театра». Он внес крупный вклад в становление и развитие национального сценического искусства как драматург, создатель устойчивого репертуара и воспитатель первого поколения профессиональных еврейских актеров. Многие из них вскоре стали руководителями театральных трупп, игравших на идиш в ряде стран. Янкев Штернберг назвал его "принцем, который разбудил спящую румынскую еврейскую культуру". Исрали Беркович пишет, что в его работах "... мы находим общие точки с тем, что мы теперь называем 'Тотальный театр'. Во многих из его пьес он чередует прозу и стихи, пантомиму и танцы, акробатические номера и приёмы из jonglerie, и даже спиритуализма..." В Яссах проводится театральный фестиваль имени Авраама Гольдфадена. Гольдфаден был в близких отношениях с сионизмом. Некоторые из его ранних стихов проникнуты сионистским призывом. Одна из его последних пьес была написана на иврите. Некоторые из его пьес были явно или неявно сионистского содержания. Действие "Шуламис" происходит в Иерусалиме. Машиах цейтен ("Времена машиаха") заканчивается тем, что герой уезжает из Нью-Йорка в Палестину). В 1900 г. был делегатом от Парижа на Сионистском конгрессе в Лондоне. Тем не менее, он провел большую часть своей жизни (и поставил больше половины своих пьес) в черте оседлости и в прилегающих еврейских областях Румынии. А когда он уезжал оттуда, никогда не ехал в Палестину, а ехал в такие города, как Нью-Йорк, Лондон или Париж. Это понятно, поскольку число его потенциальных зрителей в еврейской Палестине в свое время было очень мало. Умер в Нью-Йорке 9 января 1908 года.

1842

Антонина Ивановна Абаринова (настоящая фамилия - Рейхельт)

российская оперная певица (контральто, впоследствии меццо-сопрано) и драматическая актриса. Воспитание получила в санкт-петербургском патриотическом институте. Училась пению в Санкт-Петербурге, Милане, в 1874 году брала уроки у Полины Виардо в Париже. В Одессе работала в итальянской труппе под псевдонимом Реджи. Выступала на провинциальных оперных сценах (контральто, позже меццо-сопрано). D 1872 году успешно исполнила в Санкт-Петербурге партию Периколы в опере Оффенбаха «Птички певчие», после чего была зачислена в штат Императорских театров в Санкт-Петербурге, где с успехом исполняла разнообразные роли, как русского, так и иностранного репертуара. Некоторые партии: Ваня в опере М.Глинки «Иван Сусанин», Княгиня, Лаура в операх «Русалка» и «Каменный гость» Даргомыжского, Спиридоновна в опере Серова «Вражья сила» , Памела а опере Обера «Фра-Дьяволе». С 1878 года и до конца жизни служила в Александринском театре, исполняя преимущественно комедийные роли. Больше всего ей удавались роли светских барынь. Исполнила роль Полины Андреевны Шамраевой в первой постановке пьесы Чехова «Чайка». Первая исполнительница партии Хозяйки корчмы в опере «Борис Годунов» Мусоргского (полная версия редакции 1874 года). Умерла в станице Суходол Тульской губернии 29 июля 1901 года. Похоронена на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Правнук: американский журналист и публицист Владимир Абаринов, по образованию историк и драматург, пишет в русскоязычной прессе. Роли в Мариинском театре: «Иван Сусанин» — Ваня; «Русалка» Даргомыжского — Княгиня; «Каменный гость» Даргомыжского — Лаура; «Вражья сила» Серова — Спиридонова. Роли в Александринском театре: в оперетте «Перикола» (на русском языке под названием «Птички певчие») Ж.Оффенбаха 1 сентября 1872; «Горе от ума» — Наталья Дмитриевна; «Чайка» — Полина Андреевна; «Плоды просвещения» — Звездинцева; «Лес» — Гурмыжская; «Бесприданница» — Огудалова. Литература: А.М.Пружанский. Отечественные певцы. 1750—1917: Словарь. Часть 1. — Москва. Советский композитор. 1991. Страница 13.

1842

Христофор Семенович Леденцов

купец первой гильдии, меценат, вологодский личный почетный гражданин. Родился в Вологде. Окончил Вологодскую губернскую гимназию (1860) и с похвальным листом Московскую практическую Академию коммерческих наук (1862), получив личное почётное гражданство. В 1871—1887 годах был гласным (депутатом) Вологодской городской Думы, с 1883 по 1887 годы — городской голова Вологды. По духовному завещанию от 13 апреля 1905 г. он свой личный капитал завещал на создание «Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений». 5 декабря 1910 года состоялось торжественное публичное открытие Леденцовского Общества. Общество было создано на совершенно других принципах и концептуально, чем и отличалось от Фонда Альфреда Нобеля — изобретателя динамита и учредителя Нобелевской премии. Сумма, завещанная Леденцовым на создание общества, превышала размер, завещанный девятью годами до него Нобелем. В фонде Московского исторического архива хранится 1277 документов за период 1904 - 1918 годов. Содержание этих документов прилагается. Можно только добавить, что после 1917 года ресурсами Общества пользуется народный комиссариат военных дел, а на основе патентного отдела Общества в 1918 году создано патентное бюро, положившее начало патентоведению в Советские времена. 8 сентября 1918 года, по личному указанию В.И.Ленина, Общество закрывается, а его имущество и капиталы национализируются "...ввиду сложной обстановке в стране и так как оно было основано на частном капитале." Подобное Общество не имело ранее аналогов не только в России, но и за рубежом. В 2002 году Леденцовское общество было возрождено. Под именем Фонда содействия развитию опытных наук и их практических применений имени Х.С.Леденцова оно зарегистрировано 9 апреля 2002 года правнучкой Христофора Семёновича Н.Д.Луковцевой и её единомышленниками Ю.С.Полиновым и О.В.Лупаиной. Все материалы общества, включая переписку с основателями, банковские и финансовые документы, сохранились в фондах Центрального исторического архива Москвы. Скончался в Женеве от туберкулёза лёгких 31 марта 1907 года. Его тело было перевезено в Вологду и предано земле на Введенском кладбище. На старом Введенском кладбище в Вологде на дорогом черном граните шведском габбро, надгробии Х.С.Леденцова по обеим сторонам основания памятника написано:

"Наука средство, ведущее к возможному благу человечества".

"При наименьшей затрате капитала принести возможно большую пользу большинству населения".

Это слова из "Завещания" купца I гильдии, личного Почетного Гражданина России Христофора Семеновича Леденцова. Все свое состояние – около 2 миллионов рублей золотом – пожертвовал купец первой гильдии Христофор Семенович Леденцов на содействие успехам «опытных наук и их практических применений» в России. Христофор Семёнович Леденцов был основателем первого научного фонда в России. Это были одни из первых научных фондов на нашей планете, и он пожертвовал средства прежде всего на лабораторию Ивана Петровича Павлова, первого российского нобелевского лауреата. Он жертвовал средства на лабораторию Петра Петровича Лазарева, одного из выдающихся физиков начала века в Москве. Вологодский государственный естественно-математический лицей (ныне Многопрофильный лицей) тоже носил имя Христофора Семёновича. 12 декабря 2005 года именем Христофора Леденцова названа улица в Вологде.

1843

Александр Александрович Ашарин

один из сильнейших прибалтийских шахматныx мастеров своего времени. Умер 24 декабря 1896 года.

1843

Эжен де Блаас (французское имя - Eugene de Blaas, Югин фон Блаас, немецкое имя - Eugene von Blaas, Эудженьо де Блаас, итальянское имя - Eugenio de Blaas)

итальянский художник, писавший в стиле академического классицизма. Родился в Альбано-Лациале близ Рима. Родители его были австрийцами. Отец, Карл фон Блаас был хорошо известным художником, работающим в историческом жанре позднего бидермайера. Позже семья переехала в Венецию, где Карл фон Блаас стал профессором академии Венеции. Оба сына решили продолжать семейное дело, Юлиус становится художником анималистом, тогда как Эжена больше привлекают жанровые картины из жизни простых венецианцев. Первый брал уроки у отца, в художественной академии Рима и академии Венеции. Выставлялся в Италии и за границей: в Вене, в Лондоне, Париже, Берлине, Монако, Брюсселе, Санкт-Петербурге. Эжен как и отец стал профессором академии Венеции. Умер в Венеции 10 февраля 1932 года. Полотна: «Сёстры 1878 (Cloister-Scene); »Conversions of the Rhætians by St. Valentine"'; «Cimabue and Giotto»; «Сцена из Декамерона»; «Dogaressa Going to Church»; «Venetian Balcony Scene»; «God’s Creatures»; «Bridal Procession, in San Marco»; «Venetian Masquerade»; «A Journey to Murano» (Vienna Museum).

1843

Томас Брайт Уилсон (Thomas Bright Wilson)

английский шахматист. Умер 28 ноября 1915 года.

1843

Александр Александрович Иностранцев

русский геолог, положивший начало научному изучению недр Карелии, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1901).Родился в Санкт-Петербурге. В 1867 окончил Санкт-Петербургский университет, профессор там же с 1873. Основные работы посвящены геологическому исследованию севера Европейской России. В 1867 впервые в России применил метод микроскопического исследования горных пород; занимался изучением метаморфизма, стратиграфией, а также палеонтологией. Дал описание стоянки первобытного человека на берегу Ладожского озера (1882). Создал геологический музей и геологический кабинет в Санкт-Петербургском университете. Умер в Петрограде 31 декабря 1919 года. В его честь Г.Седов в 1913 г. назвал залив и ледник на севере Северного острова Новой Земли. Сочинения: Геологический очерк Повенецкого уезда Олонецкой губернии и его рудных месторождений, в Санкт-Петербург, 1877 (Материалы для геологии России, том 7); Геология. Общий курс, том 1, 5-е издание, в Санкт-Петербург, 1914; том 2, 4-е издание, в Санкт-Петербург, 1912. Литература: Кузнецов С.С., Отечественные геологи, Москва, 1958.

1843

Уильям де Уайвлесли Эбней (William de Wiveleslie Abney)

британский фотограф, химик и астроном. Родился в Дерби. Обучался в школе Россалл, Королевской военной академии в Вулвиче. Поступил на службу в Королевские инженерные войска в 1861 году, несколько лет служил в Индии. Затем, чтобы улучшить свои познания в фотографии, стал работать в химической лаборатории школы военно-инженерного мастерства в Чатеме. В 1870 году стал членом Королевского астрономического общества. В 1873 году был произведён в ранг капитана Королевских инженерных войск. В 1877 году перешёл на работу в Королевский колледж наук в Южном Кенсингтоне, где продолжил фотографические исследования. В разное время был президентом нескольких научных обществ: Королевского фотографического общества (1892—1894, 1896, 1903—1905), Королевского астрономического общества (1893—1895), Лондонского физического общества. Посвящён в рыцари в 1900 году. Наиболее значительные достижения Эбнея связаны с развитием фотографии. В 1874 году он разработал сухую фотографическую эмульсию, которая была использована для фотографирования прохождения Венеры по диску Солнца в Египте. В 1880 году он начал использовать гидрохинон. Им были также предложены новые полезные типы фотобумаги. Помимо этого, Эбней занимался спектроскопией. Им была разработана фотоэмульсия, чувствительная к инфракрасному свету, что позволило получать фотографии инфракрасных спектров и каталогизировать инфракрасные спектральные линии органических молекул. Эбнеем были получены новые фотографии спектров Солнца. Также он исследовал распространение солнечного света в атмосфере. Умер в Фолкстоне, Великобритания, 2 декабря 1920 года. Библиография: Abney, W. de W. (1870). Instruction in Photography. London: Piper and Carter; Abney, W. de W. (1874). «Dry Plate Process for Solar Photography.» Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 34: 275—278; Abney, W. de W. (1876). A Treatise on Photography. London: Longmans, Green and Co; Abney, W. de W. (1877). «Effect of a Star’s Rotation on its Spectrum.» Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 37: 278—279; Abney, W. de W. (1878). Emulsion Processes in Photography. London: Piper and Carter. (Subsequent editions published as Photography with Emulsions.); Abney, W. de W. (1880). «On the Photographic Method of Mapping the least Refrangible End of the Solar Spectrum.» Philosophical Transactions of the Royal Society of London 171: 653—667; Abney, W. de W. (1887). Thebes and Its Five Greater Temples. London: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington; Abney, W. de W. (1887). «Transmission of Sunlight through the Earth’s Atmosphere.» Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 178: 251—283; Abney, W. de W. (1891). Colour Measurement and Mixture. London: Society for Promoting Christian Knowledge. New York: E. and J. B. Young and Co; Abney, W. de W. (1913). Researches in Colour Vision and the Trichromatic Theory. London: Longmans, Green and Co.

1844

Анри Жюль Луис Мари Рандю (Henri Jules Louis Marie Rendu)

французский терапевт. Труды по вопросам заболеваний сердца, печени и желчных пузырей, подагры. В 1896 г. описал наследственное сосудистое заболевание (геморрагические телеангиэктазии), названное болезнью Ослера-Рандю. Умер 16 апреля 1902 года.

1851

Фридрих Герман Шоттки (Friedrich Hermann Schottky)

немецкий математик. Родился в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). Работал в Цюрихе, Марбурге и Берлине. Основные труды относятся к теории абелевых функций и их применению в геометрии и аналитической механике, а также к общей теории аналитических функций и линейному анализу. В теории конформных отображений известны теоремы Шоттки. Умер в Берлине 12 августа 1935 года.

1853

Анри Александр Деландр (французское имя - Henri Alexandre Deslandres)

французский астроном. Родился в Париже. В 1874 окончил Политехническую школу в Париже. Работал в физических лабораториях Политехнической школы и Парижского университета, в 1889—1897 — в Парижской обсерватории, в 1897—1929 — в Медонской обсерватории (с 1908 — директор). Основные труды в области физики Солнца и лабораторной спектроскопии молекул. В 1886—1891, изучая спектры молекул азота, циана, воды, пришел к выводу о наличии гармонических колебаний в молекулах и открыл два эмпирических закона, описывающих связи между волновыми числами отдельных линий внутри одной полосы и между волновыми числами различных полос одной системы. Эти законы носят имя Деландра; позднее они были объяснены в рамках квантовомеханической теории строения молекул. В последние годы жизни Деландр искал общую теоретическую интерпретацию молекулярных спектров, которая бы не основывалась на квантовой механике. Выполнил разносторонние исследования Солнца. Независимо от Дж.Э.Хейла изобрел в 1891 спектрогелиограф — прибор, позволяющий получать изображение диска Солнца в монохроматических лучах. Открыл (также независимо от Хейла) центральные обращения в линиях H и K иона кальция в солнечном спектре. В дискуссиях по многим вопросам солнечной физики, проходивших в начале XX в., Деландр стоял на правильных позициях, считая, что солнечная активность имеет электромагнитную природу. Неоднократно высказывал предположение о существовании радиоизлучения Солнца, хотя первые грубые эксперименты Ш.Нордмана в 1902 не обнаружили его (оно впервые наблюдалось лишь в 1942). Член Парижской Академии Наук (1902), ее президент в 1920, иностранный член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1914), иностранный член Лондонского королевского общества (1921), член многих академий наук и научных обществ. Золотая медаль Королевского астрономического общества (1913), медаль Генри Дрейпера (1913), медаль Брюс Тихоокоеанского астрономического общества (1921). Умер в Париже 15 января 1948 года. В его честь назван кратер на Луне и астероид № 11763. Литература: Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1986.

1854

Александр Семенович Архангельский

русский писатель, литературовед, педагог, филолог, профессор истории русской литературы, член-корреспондент Императорской Академии Наук (1904). Александр Семёнович Архангельский родился 24 июля 1854 года в семье священника в городе Пенза. Первоначальное образование получил в Пензенской семинарии. В 1872 году поступил в Казанский университет, по окончании курса в 1876 году некоторое время состоял преподавателем Симбирской гимназии, но вскоре был откомандирован на казенный счет в Москву для архивных занятий. В 1882 году за исследование «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в древней Руси» (Санкт-Петербург, 1882) получил в Казанском университете степень магистра русской словесности и тогда же был избран этим университетом доцентом по этой кафедре, а 1 октября 1884 года назначен экстраординарным профессором. А.С.Архангельский принимал активное участие в создании Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Александр Семёнович Архангельский скончался в городе Москве 24 апреля 1926 года. Библиография: «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев», Санкт-Петербург, 1882; «В.А.Жуковский». Казань, 1883; «Древне-славянское евангелие». Воронеж, 1883; «ХVII век в истории русской литературы», Санкт-Петербург, 1884; «Театр допетровской Руси» (Казань, 1884); «Святые Кирилл и Мефодий и совершенный ими перевод Святого Писания» (Казань, 1885); «Пушкин в его произведениях и письмах», Казань, 1887; «Творения отцов церкви в древнерусской письменности». (Казань, 1889—1891. Выпуски 1—4); Из лекций по истории русской литературы: «Литература домонгольской Руси XI — половина XIII века» (Казань, 1903); Из лекций по истории русской литературы: «Образование и литература Московского государства конца XV—XVIII века» (2-е издание. Казань, 1898—1901). Выпуски 1—3; 1913. Выпуск 4; «Пушкин в Казани» (Казань, 1899); «Введение в историю русской литературы» (Петроград, 1916. Том 1: История литературы как наука); Труды академика А.Н.Пыпина в области истории русской литературы // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. № 2. Страницы 73—128.

1854

Константин Йосеф Йиречек (чешское имя - Konstantin Josef Jireček)

чешский историк. Родился в Вене. Сын Йозефа Йиречека, внук (по линии матери) Павла Йозефа Шафарика, двоюродный брат археологов Владислава, Карела и Герменегилда Шкорпилов. В 1877 г. окончил Пражский университет. Работал в Болгарии: в 1879-1881 гг. - секретарь Министерства народного просвещения, в 1881-1884 гг. - министр народного просвещения, председатель Совета по делам просвещения. В 1884-1893 гг. - профессор Пражского, с 1893 г. - профессор славянских древностей Венского университетов. Диссертация - "История Болгарии" (1876) - первый труд, давший широкую картину исторического развития Болгарии с древнейших времён до 1875 г. Автор ряда трудов по истории Балкан, в том числе наиболее общих «Истории болгар» (чешское название - Dějiny národa Bulharského; 1876, русское издание) и «Истории сербов» (нем. Geschichte der Serben; Гота, 1911). В этой последней книге сформулировал правило так называемой линии Йиречека (проходящей от Адриатического моря до Чёрного примерно на широте Софии): к северу от этой линии славянские народы подвергались романскому влиянию, а к югу — греческому. Среди других книг Иречека можно отметить исследование «Посольство Дубровницкой республики к императрице Екатерине в 1771 году» (чешское название - Poselství republiky Dubrovnické k císařovně Kateřině v roce 1771; 1893). Умер в Вене 10 января 1918 года.

1856

Шарль Эмиль Пикар (французское имя - Charles Émilе Picard)

французский математик, иностранный член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1895), иностранный почетный член Академии Наук СССР (1925), профессор Парижского и Тулузского Университетов, а также знаменитой парижской Ecole Normale Superieure. В 1910 году избран президентом Парижской академии. С 1917 года — непременный секретарь академической Секции математических наук. Член Французской академии с 1924 года (кресло № 1). Иностранный член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук (1895), почётный член Академии наук СССР (1925). Член Лондонского Королевского общества (1909). В 1908 году руководил IV-м Международным конгрессом математиков в Риме, а в 1920 году — VI-м конгрессом в Страсбурге. Родился в Париже, рано лишился отца при осаде Парижа во время франко-прусской войны (1870). В 1877 году закончил парижскую Высшую нормальную школу, затем преподавал в различных учебных заведениях, с 1881 года и до конца жизни — в Сорбонне. Звание профессора Сорбонны получил в августе 1886 года и руководил кафедрой (анализа и алгебры) вплоть до своей отставки в 1931 году. В январе 1881 года женился на Мари, дочери своего учителя Шарля Эрмита. Трое из пяти их детей погибли во время Первой мировой войны. Известен фундаментальными результатами в области математического анализа. Его учебник анализа (Traité d'Analyse) долгое время считался классическим. Внёс существенный вклад также в теорию дифференциальных уравнений, теорию функций, топологию, теорию групп. Для линейных дифференциальных уравнений разработал аналог теории Галуа. Часть его трудов посвящены истории и философии математики. Результаты Пикара нашли широкое применение в прикладных науках: теория упругости, телеграфия и др. Он автор одного из первых в мире учебных руководств по теории относительности и её приложениям к астрономии (1922). Опубликовал серию биографий видных французских математиков. Умер в Париже 11 декабря 1941 года. Посмертно изданный сборник трудов Пикара занимает 4 тома. В 1943 году его вдова решила создать «Фонд Эмиля Пикара», из которого Парижская академия каждые шесть лет вручает медаль за математические достижения. Первая медаль была вручена в 1946 году Морису Фреше. Труды: Picard, Émile. Traité d'Analyse. — Paris: Gauthier-Villars et fils, 1891-1896; Picard, Émile. La science Moderne et son état Actuel. — Paris: E. Flammarion, 1905; Picard, Émile. La Théorie de la Relativité et ses Applications à l'astronomie. — Paris: Gauthier-Villars, 1922; Picard, Émile. Discours et Mélanges. — Paris: Gauthier-Villars, 1922; Picard, Émile. Éloges et Discours Académiques. — Paris: s.n., 1931; Picard, Émile. Œuvres de Ch.-É. Picard. — Paris: Centre National de la Recherche Ccientifique, 1978-1981. — Vol. vol. I-IV. Литература: Боголюбов А.Н. Математики. Механики. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1983. — Страница 375; Колмогоров А.Н., Юшкевич А.П. (редактор). Математика XIX века. — Москва: Наука, 1981. — Том II. Геометрия. Теория аналитических функций.

1857

Хуан Висенте Гомес (испанское имя - Juan Vicente Gómez)

венесуэльский государственный и политический деятель, президент и фактически диктатор в 1909-1935 гг. В 1901-1908 гг. вице-президент. Родился в Сан-Антонио-дель-Тачира, в бедной индейской семье. Служил в армии, к власти пришёл путем военного переворота, осуществлённого с помощью США, свергнув правящего диктатора Чиприано Кастро. В 1909 году была принята конституция, в 1910 году Гомес стал президентом. Главные государственные посты роздал ближайшим родственникам, неоднократно менял конституцию и профсоюзы и установил режим кровавого военно-полицейского террора.

При его содействии нефтяные монополии США заняли господствующее положение в экономике страны, стали определять её внешнюю и внутреннюю политику. Только на взятках за предоставление концессий и спекуляциях диктатор нажил 30 млн. долларов, став одним из крупнейших помещиков Западного полушария. После серии мятежей запретил все политические партии, в том числе коммунистическую партию, основанную в 1931 году. Затем ещё 2 раза избирался президентом. Народ Венесуэлы оказывали героическое сопротивление его диктатуре. Умер под Каракасом 17 декабря 1935 года. После его смерти народ разрушил дворец тирана.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |