-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

24 июля родились... |

1143

Нидзё (японское имя - 二条天皇)

78-й император Японии, правивший с 5 сентября 1158 по 3 августа 1165 года. Имя — Морихито. Монашеское имя — Косин. Император правил под следующими девизами: Хогэн (1156—1159); Хэйдзи (1159—1160); Эйряку (1160—1161); Охо (1161—1163); Тёкан (1163—1165); Эйман (1165—1166). Умер 29 августа 1165 года. Литература: Концевич Л.Р. Хронология стран Восточной и Центральной Азии. — Москва: Восточная литература. Российская Академия Наук, 2010. — 806 страниц — ISBN 978-5-02-036350-2; История Японии / Под редакцией А.Е.Жукова. — Москва: Институт востоковедения Российской Академии Наук, 1998. — Том 1. С древнейших времён до 1968 г. — 659 страниц — ISBN 5-89282-107-2; Isaac Titsingh. Нихон одай итиран, или Обзор императорских правлений в Японии = Nipon o daï itsi ran, ou, Annales des empereurs du Japon. — Paris, 1834. — 460 p.

1231

Борис Василькович

князь ростовский (1238—1277). Сын князя Василька Константиновича, родился в городе Ростове и под тем же годом упоминается в числе лиц, бывших 14 августа на освящении церкви св. Богородицы в Ростове. По смерти отца (1238) он с младшим братом своим Глебом поделил, по существовавшему тогда отчинному раздельному владению, между собой Ростовское княжество таким образом, что Ростов взял Борис, а Белоозеро — Глеб, хотя de facto оба они, по малолетству своему, жили в Ростове при матери княгине Марье Михайловне, которая и управляла всем княжеством. В 1244 году Борис вместе с дядею своим Владимиром Константиновичем, князем углицким, и другими князьями, ездил в Орду «про свою отчину», то есть хлопотать перед ханом об утверждении себя и младшего брата Глеба в правах на наследственные уделы; Батый «рассудил им когождо в свою отчину, и приехаша [они] с честию на свою землю». В конце 1245 года Борис сопровождал своего деда Михаила Всеволодовича, князя черниговского, в Орду и там уговаривал его исполнить «волю цареву» — поклониться «кусту, солнцу и идолам», — но безуспешно. После мученической кончины деда князь Борис был отправлен Батыем к его сыну Сартаку, который, «почтив, его отпусти восвояси». В 1248 году князь Борис женился на Марии, дочери муромского князя Ярослава Юрьевича. Зимой следующего года он с матерью, младшим братом и князем Александром Невским сопровождал в Ярославль из Владимира тело князя Ярославского Василия Всеволодовича. С 1250 года вновь начинаются поездки князя Бориса в Орду; в этом же году он был у хана Сартака, который принял его с честью. После 1252 года князь Борис побратался с бежавшим из Орды и жившим в Ростове татарским царевичем Даиром Кайдагулом (впоследствии святым Петром Ордынским), а в 1256 и предыдущем году подносил в Орде дары приближённому хана — Улавчию, которому хан Берке поручил ведать дела Руси. 1257 и 1258 годы изобилуют поездками князя Бориса с другими князьями в Орду к тому же Улавчию; наиболее правдоподобным объяснением этих столь частых поездок надо считать догадку Карамзина о том, что князья Северо-Восточной Руси, «Сведав намерение татар обложить Северную Россию, подобно Киевскому и Черниговскому княжению, определенною данию по числу людей, желали отвратить сию тягость, но тщетно: вслед за ними приехали чиновники татарские в области Суздальскую, Рязанскую, Муромскую и изочли жителей». В 1259 году князь Борис вместе с братом Глебом и матерью своею принимали в Ростове в среду средокрестной недели князя Александра Невского, а в 1261 году они с Александром Невским назначили в помощники ростовскому епископу Кириллу архимандрита Игнатия. В 1274 году князь Борис женил своего старшего сына Дмитрия. В 1277 году князь Борис прибыл в Орду на помощь хану Менгу-Тимуру в его походе против кавказских ясов (аланов), но, тотчас по прибытии в Орду, заболел и, ожидая кончины, хотел было принять иноческий сан, но жена его, в надежде на благополучный исход болезни, отговорила его от этого намерения. Князь Борис скончался в Орде 16 сентября того же года; тело его было перевезено женою и сыном Дмитрием в Ростов и 13 ноября того же 1277 года погребено в Соборной Успенской церкви, по правой стороне. Князь Борис был большим любителем книг, и несомненно он есть тот «княж летописец», который в так называемой Суздальской и Тверской летописях (исчезнувшая Ростовская летопись) описывает события, относящиеся преимущественно к Ростовской земле. Из фактов, бывших в его княжение в Ростове, летопись отмечает, кроме переписи 1257 года, также изгнание татар из Ростова в 1262 году. Жена с 1248 Мария — дочь Муромского князя Ярослава Юрьевича. Дети : Димитрий Борисович (11 сентября 1253 — 1294) — князь Ростовский (1278—1286, 1288—1294), князь Углицкий (1286—1288); Константин Борисович (30 июля 1255 — 1307) — князь Ростовский (1278—1288, 1294—1307), князь Углицкий (1288—1294); Василий Борисович (род.16 Апреля 1268 — умер в детстве). Источник: Виноградов. А. Ростовские и Белозерские удельные князья // Русский биографический словарь : в 25 томах. — Санкт-Петербург—Москва, 1896—1918. Литература: Рудаков В.Е. Борис Василькович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907;.

1507

Никандр Пустынножитель (Никандр Псковский; в миру - Никон)

русский православный монах, основатель Никандровой Свято-Благовещеннской пустыни. Почитается как чудотворец, преподобный Русской православной церкви. Память 24 сентября (день кончины), 25 марта (храмовый праздник Никандровой пустыни), 29 июня (обретение мощей) и в Соборе Псковских святых. Родился в селе Виделебье на Псковщине, в семье крестьян Филиппа и Анастасии и в крещении получил имя Никон. Как повествует его житие, Никон «не любил Никон ни игр, свойственных его юному возрасту, ни красивых одежд, не принимал участия в праздных беседах, носил всегда простую одежду, любил нищету духовную и чистоту сердечную, постоянно вёл он брань с врагом рода человеческого, предуготовляя себя таким образом к будущим, ещё большим духовным подвигам». Между тем отец его скончался. Стремился научиться грамоте, чтобы самому читать Божественное Писание. В семнадцатилетнем возрасте убедил мать свою частью раздать имение неимущим, частью пожертвовать в церкви Божии и оставить сей суетный мир. Придя в один женский монастырь, Анастасия приняла там пострижение и вскоре отошла в вечную жизнь. Тогда Никон отправился в город Псков, посетил все церкви и монастыри, там бывшие, обошел также окрестные обители и наконец достиг тех мест, кои были ознаменованы подвигами святых Евфросина и Саввы; весьма радовался благочестивый юноша тому, что Господь привел его поклониться мощам сих угодников Своих, — чего он уже давно желал, и еще более укрепился духом на предстоящий ему подвиг. Лишь о том сильно скорбел Никон, что не вполне хорошо был научен Божественному Писанию; посему юных подвижник горячо молил Господа и Учителя всех, чтобы Он просветил мысленные его очи. И вот, наставляемый Духом Святым, он опять отправился в Псков; здесь встретил Никона один благочестивый муж по имени Филипп и принял его в свой дом для работы. Видя великое желание Никона разуметь Священное Писание, Филипп отдал его в учение к некоему диакону, славившемуся своими знаниями и мудростью. Умер 24 сентября 1581 года. В 1686 году по распоряжению патриарха Иоакима, вследствие слуха о его чудесах, мощи преподобного были освидетельствованы и найдены нетленными; в то же время было составлено его житие и сочинена ему служба. Патриарх Иоаким, рассмотрев житие и службу преподобному, повелел праздновать память его в храмовый праздник обители (то есть на праздник Благовещения), а также 24 сентября — в день кончины его.

1542

Виллем Кантер (нидерландское имя - Willem Canter, Canther или Cantherus)

голландский филолог. Родился в Леувардене. Опубликовал «Novarum Lectionum libri IV» (Базель, 1564, перепечатано Грутером в его «Thesaurus criticus», Франкфурт, 1604); «Fragmenta quaedam Ethica Pythagoreorum» (Базель, 1566); «Synesii orationes» (Базель, 1567); «Notae et emendatio in Ciceronis epistolas ad familiares» (Антверпен, 1568); «Euripidis opera cum brevibus notis» (Антв., 1571); «Notae in Ciceronem de officiis» (Антверпен, 1576). Полный список его трудов в «Trajectum eruditum» Гаспара Бурманна. Умер в Лёвене 5 июня 1575 года.

1550

Андреас Либавий (немецкое имя - Andreas Libavius)

немецкий учёный-химик и врач, автор труда "Алхимия" и метода получения серной кислоты. Изучал философию, историю и медицину в Йенском университете. С 1581 года работал учителем в Ильменау, с 1586 года – профессором в Кобурге. В 1586-1591 гг. – профессор истории и поэзии в Йенском университете. С 1591 по 1607 гг. Либавий городской врач в Ротенбурге, а затем – инспектором школ и гимназий в Кобурге. В своих трудах «Алхимия» (1597) и «Полное собрание медико-химических сочинений» (1597) Либавий систематизировал практические сведения по химии того времени. «Алхимия» долгое время служила основным учебным пособием при изучении химии на медицинских факультетах. Он был последователем Парацельса, хотя и выступал против некоторых положений его ятрохимического учения. В своём курсе Либавий, однако, не касался теоретических вопросов, а изложил лишь сведения, важные для химика, работающего в лаборатории, и практикующего врача. Он дал развернутые характеристики известным к тому времени веществам, привёл способы их получения, рецепты приготовления различных лекарственных смесей. Умер 25 июля 1616 года.

1665

Иоганн Георг II Саксен-Эйзенахский (немецкое имя - Johann Georg II von Sachsen-Eisenach)

герцог Саксен-Эйзенахский. Родился во Фридевальде. Иоганн Георг II — второй сын саксен-эйзенахского герцога Иоганна Георга I и Иоганетты фон Сайн-Витгенштейн. В 1684 году его старший брат Фридрих Август погиб в войне с турками, и Иоганн Георг II стал первым в линии наследования. 19 сентября 1686 года скончался отец, и Иоганн Георг II стал новым герцогом саксен-эйзенахским. 20 сентября 1688 года Иоганн Георг женился в Кирхгайм-унтер-Тек на Софии Шарлотте Вюртемберг-Штутгартской, дочери герцога Эберхарда III Вюртембергского и Марии Доротеи Софии Эттингенской. Детей у них не было. В 1690 году умер, не оставив наследника, герцог Саксен-Йены Иоганн Вильгельм. Герцогство Саксен-Йена было разделено между Саксен-Веймаром и Саксен-Эйзенахом. В 1698 году Иоганн Георг умер в Айзенахе от оспы 10 ноября 1698 года. У него не было наследников, поэтому новым герцогом стал его брат Иоганн Вильгельм.

1686

Бенедетто Марчелло (итальянское имя - Benedetto Marcello)

итальянский композитор, музыкальный писатель, юрист и государственный деятель, поэт. Брат композитора Алессандро Марчелло. Родился в знатной венецианской семье, был одним из образованнейших людей Италии. В течение многих лет занимал важные государственные должности (член Совета сорока — высшего судебного органа Венецианской республики, военный интендант в городе Пола, папский камергер). Вместе с тем его всегда притягивала музыка. Музыкальное образование получил под руководством Франческо Гаспарини и Антонио Лотти. Уже в молодости Марчелло считался одним из лучших композиторов Венеции. Бенедетто Марчелло сочинял в разных жанрах, создав весьма внушительное количество вокальных сочинений (в том числе 6 ораторий, около 400 сольных кантат, свыше 80 вокальных дуэтов, 9 месс и около 30 отдельных церковных песнопений), 7 небольших опер, множество инструментальных произведений (17 концертов и 7 симфоний для струнных, а также скрипичные, флейтовые, клавирные и трио-сонаты). Наиболее знаменитым творением Б.Марчелло стали его 50 псалмов для 1—4 голосов и basso continuo (1724—1726) под названием «Поэтически-гармоническое вдохновение» («Estro poetico-armonico»). Известен Марчелло и как автор опубликованного в 1720 году (без указания автора) знаменитого сатирического сочинения «Модный театр» (итальянское им - ll Teatro alia moda), направленного против многочисленных условностей итальянской оперы того времени. В этой книге Марчелло писал, что музыка опер была плохой, а драма — просто жалкой. Умер в городе Брешиа 24 июля 1739 года. В собрании Гостелерадиофонда около 20-ти записей сочинений Бенедетто Марчелло. Это арии из кантат (среди исполнителей Б.Джильи, З.Долуханова), концерт для гобоя с оркестром, concerti grossi, сонаты для флейты, фагота, виолончели и basso continuo.

1689

Уильям Датский, герцог Глостерский (William of Denmark, Duke of Gloucester)

сын принцессы Анны, позднее — королевы Англии, Ирландии и Шотландии с 1702 года, и её мужа, принца Георга, герцога Камберлендского. Рордился в Хэмптон-корте. Уильям был единственным ребёнком Анны и Георга, пережившим младенчество, и рассматривался современниками как будущий протестантский король, способный укрепить позиции протестантов на троне, установленные «Славной революцией». Однако слабое здоровье Уильяма не позволило ему унаследовать престол. Его ранняя смерть в 1700 году в возрасте одиннадцати лет ознаменовала кризис престолонаследия: опасаясь реставрации католиков, парламент принял в 1701 году Акт о престолонаследии, по которому наследницей престола объявлялась принцесса София Ганноверская. В конце 1688 года в Англии произошла «Славная революция» — католик Яков II был свергнут своим протестантским зятем, голландским штатгальтером Вильгельмом Оранским. Вильгельм и его жена, старшая дочь Якова Мария, были признаны английским и шотландским парламентами королём и королевой. Так как у них не было детей, младшая сестра Марии, Анна, была объявлена наследницей престола Англии и Шотландии. Это было закреплено в Билле о правах 1689 года. Анна вышла замуж за принца Дании и Норвегии Георга, и за первые шесть лет их брака она была беременна шесть раз, но ни один из детей не выжил. В конце её седьмой беременности, в 5 часов утра 24 июля 1689 года, в Хэмптон-корт появился на свет сын. Как тогда было принято, при родах присутствовали свидетели. Через три дня новорожденный был крещён епископом Лондона под именем Уильям Генри (Вильгельм Генрих) в честь своего дяди короля Вильгельма Оранского. Король, который был одним из крестных наряду с маркизой Галифакс и лорд-камергером, даровал младенцу титул герцога Глостерского, хотя официально герцогство ему не было передано. Уильям стал вторым в очереди на престол после своей матери, и поскольку его рождение обеспечивало протестантскую преемственность на троне, он был надеждой сторонников революции. В честь его рождения Генри Пёрселл написал оду. Вместе с тем, сторонники Якова II считали Глостера «болезненным и обречённым узурпатором». Глостер с самого рождения действительно страдал от болезней. Когда ему было три недели, младенец стал мучиться судорогами, и Анна перевезла его его в Крейвен-хаус (Кенсингтон), надеясь, что воздух окружающих гравийных карьеров окажет благотворное влияние на его здоровье. По обычаям королевской семьи Глостер был передан на попечение гувернантки, леди Фицхардинг, и был вскормлен кормилицей миссис Пэк, а не своей матерью. Для укрепления здоровья мальчик каждый день путешествовал в небольшом открытом экипаже, запряжённым шетландскими пони. Эффективность лечения Глостера превысила ожидания, и принцесса Анна и принц Георг приобрели в 1690 году поблизости для постоянного жительства Кэмпден-хаус, особняк Якова I. На протяжении всей своей жизни Глостер страдал от рецидивов «лихорадки», которую придворный врач Джон Рэдклифф лечил регулярными дозами «иезуитской коры» — ранней формы хинина. Возможно, в результате гидроцефалии, принц имел увеличенную голову, из-за чего он не мог ровно ходить и постоянно натыкался на предметы. В пять лет Глостер отказывался подниматься по лестнице без двух пажей, поддерживавших его с боков. За это отец бил его розгами, пока принц не соглашался подниматься сам: телесные наказания в то время были приняты в воспитании детей и не считались излишне суровыми. До трёх лет юный принц не мог внятно говорить, поэтому начало обучения Глостера было отложено на год. Преподобный Сэмюэль Пратт, выпускник Кембриджа, в 1693 году был назначен воспитателем герцога. В обучении был сделан упор на географию, математику, латынь и французский язык. Пратт был врагом Дженкина Льюиса и потому они часто расходились во мнениях о том, как именно должен обучаться юный герцог. Льюис оставался любимым учителем Уильяма, поскольку, в отличие от Пратта, был хорошо осведомлён в военном деле и мог помочь принцу с его «конной гвардией», состоявшая из местных детей в количестве от 22 до 90 человек в разные годы. Принцесса Анна рассорилась с Марией и Вильгельмом и неохотно согласилась, по совету своей подруги графини Мальборо, чтобы Глостер регулярно посещал своих тётю и дядю для обеспечения их доброжелательного отношения к нему. В попытке примириться Анна пригласила короля и королеву посетить смотр «конной гвардии» Глостера. После смотра в Кенсингтонском дворце король похвалил «гвардейцев» и вновь посетил Кэмпден-хаус на следующий день. Глостер сблизился со своими тетей и дядей: королева регулярно покупала ему подарки в лучшем магазине игрушек. Смерть Марии в 1694 году привела к внешнему примирения Анны и Вильгельма, в результате чего принцесса и Глостер переехали во Сент-Джеймсский дворец в Лондоне. На свой седьмой день рождения Глостер принял участие в церемонии в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, на которой он был провозглашен рыцарем Ордена Подвязки. Во время праздничного банкета принцу стало плохо, но после выздоровления он отправился на охоту на оленя в Большом Виндзорском парке. В ходе судебного разбирательства против сэра Джона Фенвика, который был замешан в заговоре с целью убийства короля Вильгельма, юный Глостер подписал письмо королю, обещая ему свою лояльность. В 1697 году парламент предоставил королю Вильгельму £ 50,000 для обустройства двора герцога Глостера, хотя король распорядился потратить на это лишь £ 15,000, оставив разницу в своем распоряжении. Создание собственного двора Глостера в начале 1698 года возродило вражду между Анной и Вильгельмом. Вильгельм был полон решимости ограничить участие Анны в жизни королевского двора и в воспитании наследника и назначил против её воли низко-церковника Гилберта Бёрнета, епископа Солсбери, наставником Глостера. Бёрнет пытался отказаться от этой должности, не желая обижать принцессу, но король настоял. Бёрнет в течение нескольких часов в день рассказывал Глостеру о конституциях Европы. Он также заставлял мальчика заучивать факты и даты наизусть. Министры правительства оценивали успеваемость Глостера каждые четыре месяца и были «поражены замечательной памятью и здравыми рассуждениями». Его «конная гвардия» была расформирована, и король Вильгельм сделал его почётным командиром боевого полка голландских пехотинцев. Когда приближался день его одиннадцатилетия, герцог Глостер был перевезён в старые апартаменты королевы Марии в Кенсингтонском дворце. В свой день рождения в Виндзоре 24 июля 1700 он, как говорили, «разгорячился» во время танца. С наступлением темноты мальчик начал страдать от боли в горле и озноба. Врачи не смогли договориться о диагнозе, и у принца начала подниматься температура. Рэдклифф полагал, что мальчик болен скарлатиной, другие же думали, что это была оспа. Глостеру решили сделать кровопускание, против чего Рэдклифф категорически возражал. Он сказал своим коллегам: «Вы можете убить его». Принц Уильям умер 30 июля 1700 года в присутствии своих родителей. Вскрытие показало ненормальное количество жидкости в желудочках мозга (гидроцефалию). Король Вильгельм, находившийся в Нидерландах, написал графу Мальборо: «Эта ужасная потеря для меня, а также для всей Англии, она пронзает мое сердце». Анна впала в прострацию от горя и заперлась в своей комнате. По вечерам она отправлялась в сад, чтобы отвлечься от печальных мыслей. Тело принца в ночь на 1 августа было перевезено из Виндзора в Вестминстер, где оно было погребено в Королевском склепе часовни Генриха VII 9 августа. Как было принято в королевской семье, родители Уильяма не присутствовали на панихиде, а остались в уединении в Виндзоре. Смерть Глостера пошатнула намеченный порядок престолонаследия: теперь его мать была единственным человеком протестантской веры, претендовавшим на престол. Хотя Анна была беременна еще десять раз после рождения Уильяма, все её последующие дети умерли в утробе или сразу после рождения. Английский парламент не желал допустить восстановления католиков на троне и принял в 1701 году Акт о престолонаследии, который объявлял наследником престола после Анны Софию Ганноверскую, внучку Якова I по женской линии. Анна сменила Вильгельма Оранского на престоле в 1702 году и правила страной до своей смерти 1 августа 1714 года. София скончалась за неделю до этого, и потому на престол взошёл её сын Георг — первый британский монарх из Ганноверской династии. Титулование: 27 июля 1689 — 30 июля 1700: Его Королевское высочество принц Уильям, герцог Глостерский. Литература: Ashmole, Elias. The History of the Most Noble Order of the Garter. — Bell, Taylor, Baker and Collins, 1715. — P. 539. — 565 p; Brown, Beatrice Curtis. Anne Stuart: Queen of England. — Kessinger Publishing, 2003. — 272 p. — ISBN 0766161811, 9780766161818; Chapman, Hester. Queen Anne’s Son: A Memoir of William Henry, Duke of Gloucester. — Andre Deutsch, 1955. — 152 p; Churchill, Winston S. Marlborough: His Life and Times, Book One. — University of Chicago Press, 2002. — Т. 1. — P. 436—449. — 1050 p. — ISBN 0226106330, 9780226106335; Cokayne, George Edward; Gibbs, Vicary; Doubleday, H. A. The Complete Peerage: Or a History of the House of Lords and All Its Members from the Earliest Times. — St Catherine’s Press, 1926. — Т. V. — 715 p; Curtis, Gila. The Life and Times of Queen Anne / introduced by Antonia Fraser. — Weidenfeld and Nicolson, 1972. — 223 p. — ISBN 0297995715, 9780297995715; Green, David Brontë. Queen Anne. — HarperCollins Publishers Limited, 1970. — 399 p. — ISBN 0002116936, 9780002116930; Gregg, Edward. Queen Anne. — Routledge & Kegan Paul, 1980. — 483 p. — ISBN 0710004001, 9780710004000; Jacob, Giles. A Poetical Register: Or, The Lives and Characters of All the English Poets. — Bettesworth, Taylor and Batley, etc., 1723. — Т. 1; Kilburn, Matthew. William, Prince, duke of Gloucester (1689–1700) // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004. (doi 10.1093/ref:odnb/29454); Paget, Gerald. The Lineage & Ancestry of HRH Prince Charles, Prince of Wales. — Charles Skilton, 1977. (OCLC 632784640); Somerset, Anne. Queen Anne: The Politics of Passion. — HarperCollins Publishers Limited, 2012. — 626 p. — ISBN 0007203764, 9780007203765; Starkey, David. Monarchy: From the Middle Ages to Modernity. — Harper Perennial, 2007. — 362 p. — ISBN 0007247664, 9780007247660; Waller, Maureen. Ungrateful Daughters: The Stuart Princesses Who Stole Their Father’s Crown. — Hodder & Stoughton, 2002. — 454 p. — ISBN 0340794615, 9780340794616.

1696

Беннинг Вентворт (Benning Wentworth)

колониальный губернатор провинции Нью-Гэмпшир с 1741 по 1766 года. Старший ребёнок в семье лейтенант-губернатора Нью-Гэмпшира Джона Вентворта и правнуков старейшины и одного из первых поселенцев Нью-Гэмпшира Уильяма Вентворта. Беннинг родился и умер в Портсмуте, Нью-Гэмпшир. Под руководством своего отца, Вентворт стал одним из самых видных политических и торговых деятелей в небольшой колонии. Беннинг Вентворт окончил Гарвардский колледж в 1715 году. Он стал коммерсантом в Портсмуте, и часто представлял город в провинциальных собраниях. Он был назначен колониальным советником короля 12 октября 1734 года. Серия поворотов судьбы привели Вентворта в кресло губернатора в 1741 году. На протяжении многих лет его отец добивался создания губернаторской должности отдельно для Нью-Гэмпшира, до этого он находился под надзором губернатора соседней (и гораздо большей) Массачусетской колонии. Джонатан Белчер, губернатор обеих провинций в течение 1730-х годов, время пребывании на своей должности губернатора пожаловал Массачусетсу земли в спорных районах к западу от реки. Многие тогда считали что Белчер предвзято относиться к Нью-Гэмпширу. Споры, наконец, достигли самых высоких уровней власти, до короля Георга II, правительство в конце 1730-х годов, и совет по торговле решили разделить губернаторство двух колоний. В это время, Вентворт был в Лондоне, пытался наладить свои финансовые трудности: он доставил груз древесины из Испании в 1733 году, который не был оплачен англичанами из-за трудных дипломатических отношениях с Испанским королевством. Венворту пришлось занимать деньги, чтобы платить своим кредиторам. Он пытался наладить дипломатические отношения Испании и Англии, но дипломатические шаги не увенчались успехом (В 1739 году началась Война за ухо Дженкинса, между Англией и Испанией), а Вентворт был вынужден объявить банкротство. Вентворт утверждал что правительство должно было выплатить £11000, в связи с неуплатой за испанскую древесину. В ответ на его иск в суд на правительство, британское правительство предложило ему занять пост губернатора провинции Нью-Гэмпшир. Став губернатором, он построил в 1755 году форт в Нортумберленде, Нью-Гэмпшир, названный Форт-Вентворт. Вентворт обеспечил хорошее будущее для своих родственников, получив обширные земельные участки. Бизнесмены и жители становились все более возмущенными коррупцией его администрации, высокие налоги и пренебрежение к экспорту древесины привели к его отставке в 1767 году. Потом, Вентворт пожертвовал 500 акров земли в Дартмутский колледж. Его племянник Джон Вентворт сменил его на посту губернатора. Умер в Портсмуте (провинция Нью-Гэмпшир) 14 октября 1770 года. Он женился на Эбигейл Рак в Бостоне в 1719 году. У них было трое детей, которые умерли ещё в детстве. Эбигейл Вентворт умерла 8 ноября 1755. В 1760 году, в возрасте 64 лет, вдовец женился второй раз на Марта Хилтон, которая была гораздо моложе его. Она была воспитана в семье Вентворта и была экономкой в момент смерти его первой жены. Брак был предметом серьезного скандала в то время. Генри Лонгфелло написал стихотворение "Леди Вентворт" о Марте Вентворт. Она была единственным наследником крупной собственности мужа после его смерти.

1720

Луиза Ульрика Прусская (немецкое имя - Luise Ulrike von Preußen; шведское имя- Ловиса Ульрика Прусская, Lovisa Ulrika av Preussen)

прусская принцесса, дочь короля Фридриха Вильгельма I, младшая сестра Фридриха Великого. С 1751 года — королева Швеции. Луиза Ульрика Прусская родилась в Берлине, в семье короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии Доротеи Ганноверской. Она была пятой из шести дочерей прусского монарха. В отличие от других детей короля-солдата бойкая принцесса проявляла живой интерес к военному делу и заслужила этим любовь своего отца. Умерла в замке Свартшё (Швеция) 16 июля 1782 года. 29 августа 1744 года в 24 года Луиза Ульрика по настоянию своего брата Фридриха II вышла замуж за шведского кронпринца Адольфа Фредрика из Гольштейн-Готторпской династии, впоследствии избранного королём Швеции в 1751 году. Двор в Дроттнингхольме при умной и образованной королеве прославился своим блеском и французской изысканностью.

Луиза Ульрика Прусская с сыном Густавом III. Памятная медаль 1771 года.

У Ульрики и Адольфа Фредрика родилось четверо детей: Густав III (1746—1792), король Швеции; Карл XIII (1748—1818), король Швеции; Фредрик Адольф (1750—1803), герцог Эстеръётландский; София Альбертина (1753—1829), принцесса Шведская. Воспитанником и любимцем королевы был чернокожий мальчик Густав Бадин, на примере воспитания которого вместе со своими детьми она хотела проверить правильность теорий Руссо и Линнея. Литература: Schnitter, Helmut: Die ungleichen Schwestern, in: Ders. (Hrsg.): Gestalten um Friedrich den Großen. Biographische Skizzen, Bd. 1, Reutlingen 1991, S. 67-82.

1731

Луи Клод Каде де Гассикур (французское имя - Louis Claude Cadet de Gassicourt)

французский химик-фармацевт. Родился в Париже. Старший брат химика Каде де Во (1743—1828); отец наполеоновского фармацевта Шарля Луи Каде де Гассикур (1769—1821). С 1766 года член французской Академии Наук; много занимался анализом подделки вин и табака. Умер в Париже 17 октября 1789 года. Труды: «Analyse chinique des eaux minerales de Passy» (Париж, 1757); «Observations sur la préparation de l'éther sulfurique» (Париж, 1775).

1738

Элизабет Вольф-Беккер (нидерландское имя - Elizabeth Wolff-Bekker)

нидерландская писательница. Родилась во Флиссингене, в богатой кальвинистской семье. 18 ноября 1759 года вышла замуж за 52-летнего пастора Адриана Вольфа (1707—1777). В 1763 году выпустила свою первую книгу Bespiegelingen over het genoegen; в 1777 году, овдовев, жила совместно с Агье Декен, вместе с которой написала множество своих произведений. В 1782 году они переехали в Бевервейк, а в 1788 году — в Треву в Бургундии по патриотическим соображениям, в период Великой Французской революции, по некоторым данным, чудом избежали казни. В 1797 году из-за финансовых трудностей они вернулись в Нидерланды и жили там до конца жизни. Умерла в Гааге 5 ноября 1804 года. Главные произведения (большинство написано в соавторстве с Декен): Historie van Willem Leevend (1785), Abraham Blankaart (1787), Cornelia Wildschut (1793—1796), Historie van Sara Burgerhart (1782), Wandelingen door Bourgogne (1789).

1754

Юзеф Арнульф Гедройц (литовское имя - Juozapas Arnulfas Giedraitis; польское имя - Józef Arnolf Giedroyć)

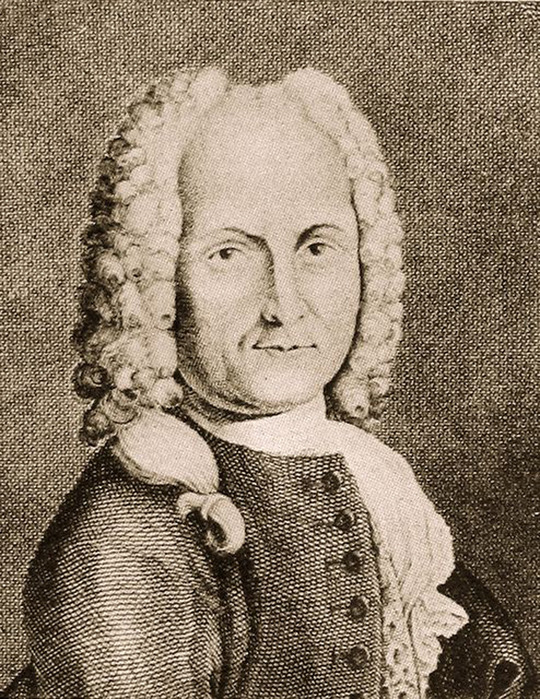

епископ жемайтский; публицист, просветитель и переводчик; член Российского библейского общества. Юзеф Арнульф Гедройц родился в имении Коссаковщизне (лит. Kamaraučizna) близ Вильны в семье потомка древнего литовского княжеского рода ротмистра войск литовских князя Яна. В 1771 году он поступил в Виленскую духовную семинарию и ещё во время пребывания там, при поддержке именитого дяди, получил звание каноника Инфлянтского. В 1781 году Гедройц был посвящён в капелланы с назначением плебаном в Лажев и уехал в Рим для получения дальнейшего образования. Прожив там до 1785 года, путешествовал по Италии и Франции, год пробыл в Париже и через Голландию и Германию вернулся на родину. После возвращения из-за границы он был назначен в 1786 году схоластиком жемайтским, в 1788 году — первым прелатом и архидиаконом жемайтским и в 1790 году — коадъютором своего дяди, епископа жемайтского князя Яна Стефана Гедройца, и епископом Ортозийским «in partibus infidelium».

Князь Юзеф Арнульф Гедройц

В этом же году он был награждён польским орденом Святого Станислава. В 1795 году Юзеф Арнульф Гедройц ездил в Санкт-Петербург в качестве делегата от духовенства и обывателей княжества жемайтского и получил от Екатерины II бриллиантовый крест. В 1801 году, по смерти своего дяди, сделался епископом жемайтским. В 1829 году он был награждён орденом Святой Анны 1-й степени. Будучи членом Российского библейского общества, он, вопреки традициям римской католической церкви, не желающей делать Священное Писание доступным для народа, он, при поддержке могилевского архиепископа Станислава Богуш-Сестренцевича перевел Новый Завет на литовский язык, посвятил свой перевод Александру І и напечатал за свой счёт. Перевод этот, не вполне соответствующий Вульгате, навлек на Гедройца порицание и выговор папы римского и был изъят из обращения. Князь Юзеф Арнульф Гедройц умер в Ольсядах (литовское название - Alsėdžiai) 17 июля 1838 года и был погребен в Ворнях, в усыпальнице жемайтских епископов. В конце XIX — начале XX века на страницах Русского биографического словаря под редакцией А.А.Половцова говорилось: «Князь Гедройц принадлежит к числу замечательных литовских деятелей. Когда Литва перешла под власть России, он учил словом и примером, что духовная и умственная деятельность и народное просвещение на Литве должны исходить от образованных литвинов, и до самой смерти был занят изысканием средств к просвещению жемайтского народа: основывал приходские школы, уездные училища и гимназии…» Литература: Dunin-Borkowski, «Almanach błękitny», 30; «Wielka Encyklopedya powszechna illustrowana», t. XXIII, 990—991.

1754

Жан Батист Прево де Сансак, маркиз де Траверсе (французское имя - Jean-Baptiste Prévost de Sansac, marquis de Traversay; на русской службе - Иван Иванович де Траверсе)

русский флотоводец, адмирал флота Российского, командующий Черноморским флотом, первый губернатор Николаева, морской министр России в 1811-28 гг. Родился на острове Мартиника. Француз по происхождению. Принадлежал к французскому дворянскому роду Прево де Сансак. Отец — офицер флота Жан Франсуа де Траверсе, впоследствии генеральный наместник Сан-Доминго. Мать — Клер дю Кен де Лонгбрен, дочь плантатора, ранее находившегося на королевской службе в чине лейтенанта первого ранга флота и капитана гренадеров. Получил образование в бенедиктинском коллеже в Сорезе (Франция). Учился в школах гардемаринов в Рошфоре и Бресте, с 1773 года — мичман французского флота. В 1776 году вступил в масонскую ложу «Совершенная гармония». Во время войны с Англией (1778—1783) участвовал в морском сражении у Уэссана (27 июля 1778 года), в морских боях в Вест-Индии. Был старшим помощником командира фрегата «Ифигения», командиром корвета «Церера» (ранее корабль британского флота, захваченный «Ифигенией» в декабре 1778 года в бою, в котором особо отличился Траверсе). Произведен в лейтенанты. С 1781 года — командир фрегата «Цапля», участвовал в Чесапикском сражении (5 сентября 1781 года). Отличился при взятии острова Сан-Кристофер (январь-февраль 1782 года), первым высадился на острове и поднял там французский флаг, затем атаковал со своим экипажем крепость на мысе Пальма и овладел ею и тремя судами). За мужество, проявленное в Чесапикском сражении, в 1782 году награждён орденом святого Людовика: за «отвагу, им выказанную в бою с двумя неприятельскими фрегатами при Чесапике, твердость и рассудительность, с которыми он исполнял все возложенные на него поручения». В 1785 году награждён орденом Цинцинната, основанным американскими и французскими офицерами, и стал членом Американского Общества Цинцинната. В 1782—1783 годах командовал фрегатом «Ирида», также взятым у англичан. В 1785—1786 годах в качестве командира транспортного судна «Сена» совершил морской поход в Индию. С 1 мая 1786 года — майор, 1 декабря 1786 года в 32 года, что было редкостью для французского флота, произведен в капитаны 1-го ранга (вне очереди, получив старшинство над 100 сверстниками). В 1788 году был представлен королю Людовику XVI, занимал место в королевской карете и участвовал в королевской охоте (для этой почести необходимо было доказать 400-летнее дворянство его предков). В 1788—1790 годах в качестве командира фрегата «Деятельный» совершил морской поход к Антильским островам. В 1790 году вернулся во Францию, жил в своем имении. В конце 1790 года, в условиях революционной смуты и разложения флота, получил у Людовика XVI разрешение поступить на русскую службу (был рекомендован Екатерине II адмиралом принцем Нассау-Зигеном). Покинул Францию, некоторое время с семьей жил в Швейцарии, в мае 1791 года прибыл в Санкт-Петербург. 7 мая 1791 года официально зачислен на русскую службу в чине капитана генерал-майорского ранга, причислен к гребному флоту на Балтийском море, командовал эскадрой из семи фрегатов и нескольких меньших судов, затем гребной флотилией. с 10 июля 1791 года — контр-адмирал. В августе 1791 года предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам. Жил с семьей в Швейцарии, затем находился в Кобленце (место пребывания французской эмиграции). В 1792 году вступил в эмигрантский королевский корпус. В это время маркиз являлся связующим звеном между императрицей Екатериной и лидером роялистов принцем Луи де Конде. В 1794 году вновь приехал в Россию (на этот раз с семьей). Командовал гребной эскадрой на Балтике. С 1797 года — вице-адмирал, начальник Роченсальмского порта. Одновременно командовал отрядами канонерских лодок во время плаваний по Балтийскому морю. Был высоко ценим императором Павлом I, с которым познакомился, когда тот был ещё наследником престола. С 1801 года — адмирал. С 1802 года — главный командир портов Чёрного моря и военный губернатор Севастополя и Николаева. Был начальником обороны Крыма и Тамани во время русско-турецкой войны 1806—1812 годов. Организовал морскую экспедицию к Анапе против горцев, укрепил побережье Чёрного моря. Составил проект застройки Севастополя, который в то время не был реализован из-за отсутствия средств (однако ряд его идей был осуществлен в 1830-1840-е годы). В 1807 году Наполеон предложил Траверсе вернуться на службу во французский флот (на любых условиях), но получил отказ. В 1809—1811 годах — управляющий морским министерством (исполняющий обязанности министра). С 1 января 1810 года, одновременно, член Государственного Совета. С 28 ноября 1811 года — министр морских дел, с 27 декабря 1815 года — морской министр. Занимал этот пост до 29 марта 1828 года, когда был уволен с оставлением членом Государственного Совета. По мнению ряда авторов, в этот период военный флот находился в упадке. Русские военные корабли Балтийского флота проводили рутинные учения в восточной части Финского залива, получившей ироничное название «Маркизова лужа» (в связи с титулом, который носил Траверсе). Многие проблемы флота были связаны с нехваткой средств. Вместе с тем морским министерством Траверсе был организована Антарктическая экспедиция под командованием Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева (в ходе которой были открыты Антарктида и названный в честь министра архипелаг Траверсе), русские военные моряки исследовали Арктику и Сибирь. Умер в селе Романщина Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии 19 мая 1831 года. Первым браком был женат с 1783 года на Мари-Мадлен де Риуфф, дочери флагмана французского флота. Она умерла родами в 1796 году. От этого брака дети — Дельфина, Клер, Констанс, Александр 1-й (или старший, вице-адмирал русского флота), Александр 2-й (генерал-майор русской армии). Вторая жена — Луиза-Ульрика Брюин (умерла 1821), дочь торговца и судовладельца из Фридрихсгама. В браке родила сына Фёдора и дочь Марию. В XXI веке потомки адмирала проживают в Киеве, Орше и во Франции. Награды: 1782 — Орден Святого Людовика (Королевство Франция); 1785 — Член ордена Цинцинната во Франции (США); 1797 — Орден Святой Анны 1 степени (Российская империя); 1804 — Орден Святого Александра Невского (Российская империя); 1807 — Орден Святого Владимира I степени (Российская империя); 1811 — алмазные знаки к ордену святого Александра Невского; 1814 — бриллиантовый перстень с портретом Российского императора Александра I; 1816 — Орден Меча (Королевство Швеция); 1821 — Орден Святого Андрея Первозванного (Российская империя); 1828 — Орден Святого Георгия IV степени (за выслугу 25 лет в офицерских чинах) (Российская империя). В его честь названы острова к юго-востоку от Южной Георгии (Антарктида) экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, а также атолл Траверсе, сейчас Аук в Маршалловых островах экспедициией О.Коцебу в 1817 г. Литература: Сычев, Виталий «Маркизова лужа». Легенды и правда о российском морском министре маркизе де Траверсе. Премиум-Пресс. 2014. 292 страницы; Шатне, Мадлен дю. Жан Батист Траверсе, министр флота российского. Москва, 2003; Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917. Биоблиографический справочник. Санкт-Петербург, 2001. Страницы 674—676; Макареев М.В., Рыжонок Г.Н. Черноморский флот в биографиях его командующих. Том первый. Севастополь, 2004. Страницы 50-52.

1756

Дуглас Гамильтон, 8-й герцог Гамильтон (Douglas Hamilton, 8th Duke of Hamilton)

крупный шотландский аристократ и пэр, 8-й герцог Гамильтон и 5-й герцог Брендон (1769—1799), барон Гамильтон из Хамелдона (1790—1799), лорд-лейтенант Ланаршира (1794—1799). Родился в Холирудском дворце в Эдинбурге. Младший сын Джеймса Гамильтона (1724—1758), 6-го герцога Гамильтона и 3-го герцога Брендона (1743—1758), и Элизабет Каннинг (1733—1790). При рождении Дуглас Гамильтон получил титул маркиза Клайсдейла. Учился в Итонском университете (1763—1767). В июле 1769 года после смерти своего старшего брата Джеймса Гамильтона, 7-го герцога Гамильтона, Дуглас унаследовал титулы герцогов Гамильтона и Брендона. В 1782 году он получил место в палате лордов Великобритании. В 1790 году после смерти своей матери унаследовал титул барона Гамильтона из Хамелдона. В 1794 году — лорд-лейтенант Ланаркшира. Служил в британской армии в чине полковника. Умер 2 августа 1799 года. В 1772—1776 годах Дуглас Гамильтон проживал в Европе вместе с доктором Джоном Муром и его сыном сэром Джоном Муром, будущим генералом и героем Ла-Коруньи.

Дуглас Гамильтон с женой Элизабет Энн Баррелл.

После возвращения на родину 5 апреля 1778 года в Лондоне 21-летний герцог женился на Элизабет Энн Баррелл (1757—1837), дочери политика и адвоката Питера Баррелла (1724—1755). Брак был бездетен. В 1794 году по парламентскому акту после шестнадцатилетнего брака супруги были разведены. Герцогиня инициировала развод на основании измен мужа с Фрэнсис Твисден (женой Арчибальда Монгомери, графа Эглинтона, и сестрой Фрэнсис Вильерс, графини Джерси) с 1787 года и актрисой миссис Эстен с 1793 года. Граф Эглинтон развелся с женой 6 февраля 1788 года на основании её измены с герцогом Гамильтоном, после чего она родила ребёнка, леди Сюзанну Монгомери (1788—1805), предположительно от герцога. После развода ни один из бывших супругов не вступил в повторный брак. У него в 1796 году родилась дочь от своей любовницы актрисы Харриет Пай Беннет (известной под именем миссис Эстен) и ему приписывается ещё один ребёнок, родившийся около 1788 года, от леди Эглинтон. Через год после смерти своей мужа Дугласа Гамильтона Элизабет Баррелл вторично вышла замуж за Генри Сесила (1754—1804), 1-го маркиза Эксетера, став его третьей женой. У них не было детей. В августе 1799 года 43-летний Дуглас Гамильтон, герцог Гамильтон и Брендон, скончался во дворце Гамильтон, не оставив законного потомства. Его похоронили в семейном мавзолее в Гамильтоне (Шотландия). Титулы герцогов Гамильтон и Брэндон унаследовал его дядя Арчибальд Гамильтон (1740—1819), сын Джеймса Гамильтона, 5-го герцога Гамильтона. Баронский титул перешел к его сводному брату Джорджу Кэмпбеллу (1768—1839), 6-му герцогу Аргайлу. Также герцог завещал имущество своего дворца в Гамильтоне внебрачной дочери от госпожи Эстен, Энн Дуглас-Гамильтон (1796—1844), будущей жене (с 1820) Генри Роберта Вестерна, 3-го барона Росмора. Новый герцог Гамильтон был вынужден это имущество выкупить.

1759

Виктор Эммануил I (итальянское имя - Vittorio Emanuele I di Savoia)

король Сардинского королевства и герцог Савойский (1802—1821). Родился в Турине. Третий сын Виктора Амадея III и Марии Антуанетты Бурбонской. До вступления на престол носил титулы герцога Аоста, маркиза ди Риволи, маркиза ди Пьянецца. Вступил на престол в 1802 после отречения его брата Карла Эммануила IV. После оккупации французами Пьемонта в 1802, находился большей частью на острове Сардиния. Там он провел первые двенадцать лет своего правления, так как Пьемонт, Ницца и Савойя были анексирваны Францией. После падения Наполеона Виктор Эммануил I возвратился в 1814 в Турин. По Парижским мирным договорам 1814—1815 прежние владения Савойского королевства были восстановлены. На следующий день после возвращения король обнародовал эдикт, которым отменялись все французские учреждения и законы, возвращались дворянские должности, должности в армии, феодальные права и уплата десятины. После французского присутствия в Пьемонте усилилось либеральное движение. Вскоре после начала солдатских революций в Испании и Неаполе начались революционные волнения в Пьемонте. Виктор Эммануил не желал идти на конституционные уступки и не зная что делать отрекся от престола в пользу младшего брата Карла Феликса и уехал в Ниццу. Виктор Эммануил женился 25 апреля 1789 на эрцгерцогине Марии Терезе Австрийской-Эсте, принцессе Моденской (1773—1832), дочери герцога Модены Фердинанда. Дети: Мария Беатриса (1792—1840), с 1812 замужем за своим дядей Франческо IV д’Эсте, герцогом Моденским (1779—1846); Мария Аделаида (1794—1802); Карл Эммануил (1796—1799); Мария Тереза (1803—1879), с 1820 замужем за Карлом II Пармским (1799—1883); Мария Анна (1803—1884), с 1831 замужем за императором Австрии Фердинандом I (1793—1875); Мария Кристина (1812—1836), с 1832 замужем за королем Обеих Сицилий Фердинандом II (1810—1859). Умер в Монкальери, Италия 10 января 1824 года.

1759

Якуб Ясинский (польское имя - Jakub Jasiński)

один из руководителей восстания 1794 года под предводительством Тадеуша Костюшко, лидер радикального «якобинского» крыла повстанцев, сторонник идей французской революции. Во время восстания был комендантом Вильны, генеральным командующим повстанческими войсками в Великом княжестве Литовском. Отозван из Великого Княжества Литовского из-за обвинений в «литвинском сепаратизме». Погиб при обороне Варшавы. Родился в Венглеве около Пыздр в Великопольше (по данным его биографа Генриха Мосьцицкого). С 12 лет учился в Варшавском кадетском корпусе (Рыцарской школе), основанном королём Станиславом Понятовским. Имел склонность к общественным наукам, увлекался идеями просветителей; особенно сильно на него повлияла философия Жан-Жака Руссо. Окончив обучение в 1783 году, получил чин подбригадира и после двух лет службы вернулся в кадетский корпус в качестве преподавателя инженерного дела. В 1789 году по протекции генерала артиллерии Великого княжества Литовского князя Казимира Сапеги король назначил Ясинского старшим офицером инженерного корпуса литовского войска в звании подполковника. Возглавляемая Ясинским инженерная служба армии состояла из 42 офицеров и солдат, в том числе из 20 минёров, и входила в состав созданного в 1780 году в Вильне корпуса артиллерии и военной инженерии. 13 января 1792 года Ясинский получил звание полковника инженерии и был направлен ревизором на строительство связывающего Пину и Мухавец Королевского канала (между городами Пинском и Кобрином). После подписания либеральной партией Конституции 3 мая ситуация в стране резко обострилась. Часть шляхты, считая, что Конституция попирает её сословные права, была недовольна. Сторонники отмены Конституции приняли решение создать конфедерацию и выступить совместно с русскими войсками против Сейма. Однако русская армия была занята в войне с Османской империей, и Екатерина II не решалась одновременно начинать войну в Речи Посполитой. После заключения Россией мира с Османской империей представители от недовольной шляхты Потоцкий и Ржевуский прибыли в Санкт-Петербург и заключили с императрицей тайный договор о совместных военных действиях. 18 мая 1792 года в Речь Посполитую вступило четыре колонны российских войск под начальством генерал-аншефа Михаила Васильевича Каховского со стороны Бессарабии и 32-тысячная армия под руководством генерал-майора Михаила Кречетникова с востока. В тот же день в местечке Тарговица противниками Конституции была сформирована конфедерация. В начавшейся войне Ясинский командовал инженерным корпусом, который мог выставить максимум тысячу солдат. 10 июня 1792 года он участвовал в битве под Миром, где проявил героические качества. Битва была проиграна, а вскоре Ферзеном без единого выстрела был взят Несвиж, над фортификацией которого безрезультатно трудился Ясинский. Польская армия была сосредоточена у Бреста, где 23 августа состоялось генеральное сражение. Ясинский разработал план обороны города, благодаря которому битва была выиграна, за что полковник был награждён Кавалерским крестом Virtuti Militari. Между тем, исход кампании был уже предрешён: под давлением Екатерины II король принял решение перейти на сторону конфедератов и 22 июля отдал приказ о сложении оружия. Ясинскому пришлось подчиниться. После позорного для Речи Посполитой Гродненского сейма 1793 года значительная часть шляхты, в том числе и многие высшие армейские чины, выехали за границу. Ясинский остался в Вильне, пытаясь реорганизовать инженерный корпус. Известно, что он придерживался радикальных («якобинских») взглядов: выступал за отмену крепостного права и восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Однажды он даже высказал мысль, что страну нельзя спасти без того, чтобы не вырезать всей шляхты. С осени Ясинский приступил к конспираторской деятельности, направленной против российских оккупантов. Подпольный штаб Ясинского находился в карточном салоне его адъютанта Ходкевича. Игра в карты серьёзно помогала в пополнении кассы. Время от времени Ясинский занимался поэзией; впрочем, сам он достаточно скептически оценивал свои таланты. В начале 1794 года о подпольной деятельности Ясинского стало известно пророссийским властям. Он вынужден был покинуть Вильну и уехать в Вилькомирский повет, где его ожидали верные войска. В ночь с 22 на 23 апреля 1794 года Ясинский возглавил восстание в Вильне. Повстанцы быстро обезоружили российский гарнизон, взяв в плен 1012 человек. 23 апреля на рыночной площади был провозглашён «Акт восстания Литовского народа». 25 апреля за измену Родине по инициативе Ясинского был казнён глава местной администрации гетман великий литовский Шимон Мартин Коссаковский. 3 мая Наивысшая Рада Литовская провозгласила Ясинского главнокомандующим Литовских повстанческих войск. Между тем, его радикализм сильно пугал шляхту, а польское руководство восстания считало Ясинского «литвинским сепаратистом». В качестве главнокомандующего литовскими повстанцами Ясинский руководил организацией новой армии, с целью расширения социальной базы восстания писал рифмованные прокламации к крестьянам. 11 мая 1794 года Костюшко назначил Ясинского генерал-лейтенантом. Однако уже 4 июня Ясинский был отстранён с поста главнокомандующего Литовских войск, передав полномочия генералу Михалу Вельгорскому. 10 июня приказом Костюшко Наивысшая Рада Литовская была распущена и заменена на гораздо более консервативную по своему составу Центральную депутацию Великого княжества Литовского. В это время стычки между повстанцами и российскими войсками не прекращались. На территории Великого княжества Литовского кроме Ясинского действовали генералы Гробовский и Хлевинский. Первое сражение Ясинского под Неменчином закончилось поражением. 7 мая состоялось второе сражение — под Полянами, которое также было проиграно. Ясинский счёл необходимым укрепить обороноспособность Вильны, но новый комендант Вельгорский принял решение отвести войска в Лидский повет. Ничего не зная об этом решении коменданта, Ясинский дожидался его в лагере под Солами, где прежде было уговорено соединить войска. Потеряв много времени на безрезультатное ожидание, Ясинский с 4000 солдат предпринял отчаянную атаку на корпуса Зубова и Бенигсена (около 5000 солдат при 16 пушках). Сражение состоялось 26 июня под Солами и стало одним из самых кровопролитных боёв всей кампании. Ясинскому пришлось отступить, хотя и не нарушая боевого порядка. Во время отступления погиб брат Якуба капитан стрелков Юзеф. Ясинский выехал в Варшаву. Пережив тяжёлую депрессию по поводу военных неудач и смерти брата, 17 июля Ясинский принял командование над нарвенским фронтом. Для пополнения войска он направился в Брест, оттуда в Бельск, как раз в это время, во второй половине августа, его достигло известие о падении Вильны. По прибытии в Гродно Костюшко, больше не опасаясь сепаратизма Ясинского, наградил его перстнем с надписью: «Родина своему защитнику» и передал под его командование одну из литовских дивизий. Командиром наднарвенской дивизии Костюшко назначил Юрия Грабовского. Тем временем в России постановили решить исход кампании одним стремительным маршем Суворова. Неутомимый Суворов, с ходу беря города, одержал важные победы в сражениях у Крупчиц и под Брестом. 10 октября повстанцам было нанесено решающее поражение под в битве Мацеёвицами, Костюшко попал в плен. 20 октября Ясинский прибыл в Варшаву и попросил нового диктатора восстания Томаша Волжецкого назначить его в предместье Варшавы крепость Прагу, которая должна была стать центром обороны города. У защитников крепости уже не оставалось надежд на победу. Существует мнение, что в это время Ясинский предложил казнить короля и всех пленных, что, разумеется, сделано не было. Ясинскому с корпусом в 4000—5000 солдат было поручено оборонять левое крыло крепости — Таргувек, представлявшее собой северный фронт обороны. 3 ноября российские войска под командованием Суворова начали обстрел крепости, а на следующий день в 5 часов утра начался штурм. Примерно через полчаса линия обороны была прорвана, в предместье началась паника. Люди рвались к мосту — единственной связи с Варшавой. Ясинский был среди тех, кто оборонял отход людей к мосту. Здесь, около Бродна, он и погиб 4 ноября 1794 года.

Как и другие защитники Праги, Ясинский был похоронен на Камёнковском кладбище. В ранние годы творчество Ясинского развивалось под влиянием сентиментализма. С середины 1780-х в его творчестве начинает преобладать социальная тематика, а произведения приобрели политическую окраску. О своей литературной деятельности сам Ясинский говорил: «Пишу то, что хочу, и о том, что меня интересует, похвалы не ищу…». Из-под пера Ясинского вышли ироикомическая поэма «Споры» (1788—1792), поэма «Тянтя». Стихотворение Ясинского «О зрелости: к польским изгнанникам» было отдельно издано в Гродно в 1793 году. Писал поэмы сатирического и сказочного характера. Некоторые романтические песни Ясинского с своё время были очень популярны. Ясинский часто высказывал радикальные взгляды в своих поэтических произведениях, в связи с чем современники видели в нём представителя «якобинского» направления в польской поэзии. Его симпатии к революционной Франции и Американской революции нашли отражение в поэме «К Народу» (1794). Произведения Ясинского изданы в 1869 году в Варшаве. В 1994 году в Белоруссии была выпущена почтовая марка, посвящённая Ясинскому. Именем Ясинского названы улицы в городах Польши, Литвы и Белоруссии (список, возможно, неполный): Польша: Варшава, Гливице, Зелёна-Гура, Иновроцлав, Краков, Лодзь, Люблин, Пшемысль, Радом, Руда-Слёнска, Тчев, Хожув, Ченстохова; Литва: Вильнюс; Белоруссия: Молодечно. Кроме этого, имя генерала Ясинского носят: «Форт Ясинского» — один из фортов Варшавской крепости; II Иновроцлавский инженерный полк (с 1995 года); III сапёрные полк в Дембице (расформирован в 2002 году); Высшая школа офицеров военной инженерии во Вроцлаве (действовала до 1994 года); Гимназия и школа в Варшаве, лицеи в Варшаве и Вроцлаве; Скаутские дружины в Варшавской Праге и Серпце; Конкурс патриотической и любительской поэзии в Праге (Варшава). В 1974 году на территории Высшей школы офицеров военной инженерии во Вроцлаве был установлен памятник Якубу Ясинскому (скульптор: Константы Мохарский). В 1978 году им же была создана копия этого памятника для вроцлавского Лицея имени генерала Ясинского. Фигуре генерала Ясинского посвящена неоконченная трагедия Адама Мицкевича на французском языке «Якуб Ясинский, или Две Польши». Литература: Грыцкевіч А.П. Паўстанне 1794 г.: перадумовы, ход і вынікі // Беларускі гістарычны часопіс. — 1994. — № 1; Нечаев В.М.,. Ясинский, Яков (генерал) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Юхо Я., Емельянчык У. «Нарадзіўся я ліцьвінам…»: Тадевуш Касцюшка. — Мн., 1994; Keler J. Poezja Jakuba Jasińskiego. — Wrocław, 1952; Land S., Plewkiewiczowa M. Portret Jakuba Jasinskiego. — Książka i Wiedza: 1964. — 202 s; Leśnodorski B. Polscy jakobini. — Warszawa, 1960; Libera Z. Jakub Jasinski // Pisarze polskiego Oswiecenia. — Warszawa, 1994. — T. 2; Mościcki H. Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie. — Warszawa, 1917; Mościcki H. Jakub Jasiński. — Kraków: M. Kot, 1948. — 236 s; Sułek Z. Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego. — Warszawa: MON, 1982. — 280 s.

1763

Давид Артемьевич Делянов (Делакьян)

российский военачальник, генерал-майор Русской императорской армии. Из армянских дворян. 22 августа 1773 года был записан на военную службу вахмистром в Нарвский 13-й гусарский полк. 7 января 1786 года с чином подпоручика Делянов перешёл в Воронежский пехотный полк с которым сражался в русско-польской войне 1792 года и польских событиях 1794 года. В ходе войны четвёртой коалиции сражался с французами в баталии при Гейльсберге и бою близ Фридланда. 12 декабря 1807 года за заслуги получил погоны полковника. С 27 января 1801 года перешёл в Сумский 1-й гусарский полк. После вторжения армии Наполеона в пределы Российской империи, принимал участие в ряде битв Отечественной войны 1812 года, а после изгнания врага участвовал в заграничных походах русской армии 1813—1814 годов. 15 сентября 1813 года был удостоен чина генерал-майора. 26 ноября 1816 года был удостоен ордена Святого Георгия 4-го класса. С 4 июля 1827 года состоял по кавалерии. 30 декабря 1833 года уволен в почётную отставку по состоянию здоровья. Давид Артемьевич Делянов умер 7 июля 1837 года. Награды и премии: орден Святой Анны 1-й степени, орден Святого Георгия 4-го класса, орден Святого Владимира 3-й степени; прусский орден Pour le Mérite; золотая сабля «за храбрость».

Мария Екимовна Делянова

Жена — Мария Екимовна Лазарева (1784—1868), дочь основателя Лазаревского института (1814), известного мецената Екима Ивановича Лазарева (1743—1826) от брака его с Анной Сергеевной Ивановной (1766—1820). В браке имела двух сыновей и дочь: Николай Давыдович (1816—1897), тайный советник, директор Лазаревского института. Его жена: Елена Абрамовна Хвощинская (? —1907). У них четыре дочери: Софья (1851—1925) (муж — В.М.Голицын); Ольга (в замужестве Булыгина); Екатерина (в замужестве Мясоедова); Мария (1855 — не ранее 1944; муж — М.Г.Акимов); Иван Давыдович (1818—1897), министр народного просвещения; Елена Давыдовна (1821—1870), в браке с князем Иваном Эммануиловичем Манук-бей.

1766

Франц Ксавер Нимечек (немецкое имя - Franz Xaver Niemetschek; чешское имя - František Xaver Němeček)

чешский педагог и музыкальный критик. Родился в городке Садска, Чехия. Окончил Пражский университет, преподавал в гимназии в Пльзене, с 1802 года профессор Пражского университета, где преподавал этику, логику и педагогику. Среди учеников Нимечека был, в частности, Ян Вацлав Воржишек. Одновременно Нимечек возглавлял в Праге учебное заведение для глухонемых, был одним из первых в городе музыкальных критиков, выступая пражским корреспондентом лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты». В 1820 году он вышел в отставку и поселился в Вене. Умер в Вене 19 марта 1849 года. Наибольшую известность у потомков принесла Нимечеку написанная им первая полноформатная биография Вольфганга Амадея Моцарта. Первое издание вышло в 1798 году под названием «Жизнь королевского капельмейстера Вольфганга Готлиба Моцарта» (немецкое название - Leben des k.k.Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart), в 1808 году последовало исправленное и дополненное переиздание под названием «Жизнеописание королевского капельмейстера Вольфганга Амадея Моцарта» (немецкое название - Lebensbeschreibung des k.k. Kapellmeisters Wolfgang Amadeus Mozart). В отличие от более ранней и краткой биографии-некролога, составленного Фридрихом Шлихтегролем, книга Нимечека была основана, главным образом, на материалах, полученных от вдовы композитора Констанцы (Нимечек объявлял о своём личном знакомстве с Моцартом, но современные исследователи не находят этому документальных подтверждений), связанной с Нимечеком дружескими отношениями, — в частности, оба сына Моцарта в середине 1790-х гг. подолгу жили в семье Нимечека в Чехии, и, как считается, младший сын Моцарта Франц Ксавер получил у Нимечека первые уроки музыки. В связи с этим биография Нимечека фокусировала внимание на венском периоде жизни и творчества Моцарта; кроме того, Нимечек как патриот Чехии особо подчёркивал связи Моцарта с Прагой и сопутствовавший ему в этом городе успех.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |