-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

18 января родились... |

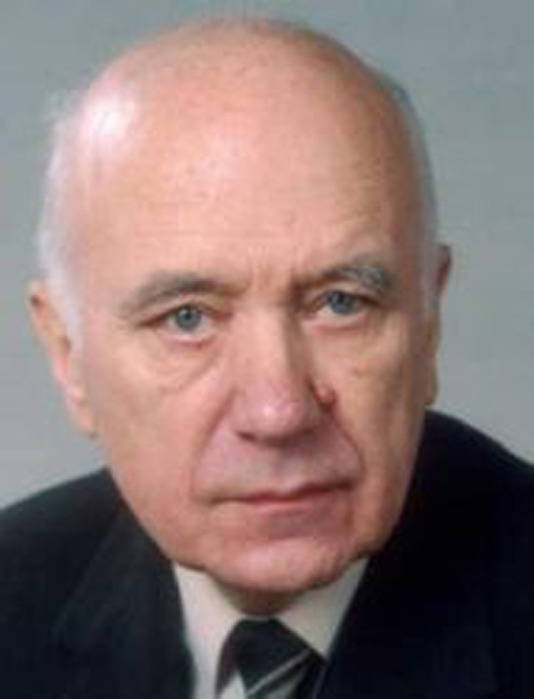

1915

Борис Викторович Раушенбах (при крещении по немецкому обычаю обрел двойное имя - Борис Ивар)

советский российский учёный в области механики и процессов управления, один из основоположников российской космонавтики, академик Академии Наук СССР, доктор технических наук, профессор. Родился в Петрограде (ныне – Санкт-Петербург) в семье кожевника Виктора Яковлевича Раушенбаха (1870-1930) и преподавателя немецкого языка Леонтины Фёдоровны Халлик (1886-1951). Член КПСС с 1959 года. Окончив школу, работал столяром-сборщиком на авиационном заводе. В 1932 году поступил в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота, увлекся конструированием планеров, освоил расчёты на прочность и участвовал в испытаниях в Коктебеле, где познакомился с С.П.Королёвым. В 1937 году переехал в Москву и в Ракетном НИИ С.П.Королёва занялся проблемами устойчивости полёта крылатых ракет. В 1938 году С.П.Королёв был арестован, работу над крылатыми ракетами закрыли, и Раушенбах занялся теорией горения в воздушно-реактивных двигателях. Осенью 1941 году РНИИ был эвакуирован в город Свердловск (ныне – Екатеринбург). В марте 1942 года Раушенбаха вызвали повесткой в военкомат, но направили не в армию, а, как и других немцев, в трудовой лагерь в город Нижний Тагил. Раушенбаху «повезло»: на него обратил внимание известный авиаконструктор генерал В.Ф.Болховитинов и договорился с НКВД об использовании заключённого в качестве расчётной «рабочей силы». Новый руководитель РНИИ М.В.Келдыш добился возвращения Раушенбаха. В 1948 году формально закончилась ссылка Раушенбаха, он вернулся в Москву и продолжил работать у М.В.Келдыша. В 1949 году защитил кандидатскую, а в 1958 – докторскую диссертации. В середине 1950-х годов Раушенбах занялся теорией управления космическими аппаратами и перешёл на работу к С.П.Королёву. Разработанные им системы ориентации космических аппаратов позволили сделать первые фотографии обратной стороны Луны. В 1960 году Раушенбах принимал активное участие в подготовке первого полёта человека в космос. 1 июля 1966 года был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Продолжая работать в области ракетной техники, Раушенбах начал изучать теорию перспективы в изобразительном искусстве, богословие. В 1997 году вышла в свет его книга «Пристрастие», в которой немалое место уделено как проблемам науки, так и проблемам религии. В 1999 году вышла книга «Постскриптум», диапазон которой, при небольшом объёме, очень широк: от массы событий уходящего XX века – житейских, бытовых впечатлений, биографических событий, включивших в себя и любовь, и «суму», и тюрьму, и работу на космос, – до философских обобщений, размышлений о нашем обществе и мироустройстве, о Петре I и его реформах, о Востоке древнем и современном, о проблемах образования в России и за её пределами, о судьбе русской науки, о нацизме и национализме. Еще одно многолетнее и плодотворное «пристрастие» Раушенбаха – преподавание. Сразу по возвращении из нижнетагильской ссылки он начал читать лекции на физико-техническом факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, впоследствии выделившемся в Московский физико-технический институт. В 1959 году стал профессором, более 20 лет заведовал кафедрой. Раушенбах придавал огромное значение качеству преподавания, считал, что для успешного развития таланта необходима некая «критическая масса» профессионально близких людей, с кем можно было бы обсудить получаемые результаты и возникающие проблемы. Его глубоко ранило состояние отечественной науки в последние годы, «утечка мозгов», массовая эмиграция способной молодёжи. 26 декабря 1984 года был избран действительным членом (академиком) Академии Наук СССР (с 1991 – Российской Академии Наук). Указом Президента СССР от 9 октября 1990 года за большие заслуги в развитии отечественной науки, подготовку высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства академику Академии Наук СССР и заведующему кафедрой Московского физико-технического института Раушенбаху Борису Викторовичу присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1997 года председатель научного Совета Российской Академии Наук по комплексной проблеме «История мировой культуры». Жил и работал в Москве. Скончался 27 марта 2001 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 10). Награждён двумя орденами Ленина (1961, 1990), орденом «Знак Почёта» (1975), медалями. Академик Международной академии астронавтики (1974). Лауреат Ленинской премии (1960), Демидовской премии. Награждён Золотой медалью имени Б.Н.Петрова (1986). О Раушенбахе снято несколько фильмов, среди которых: «Другое небо» (2003; режиссёры А.Куприн и В.Кошкин), «Четвёртое измерение» (2004; режиссёр В.Кошкин).

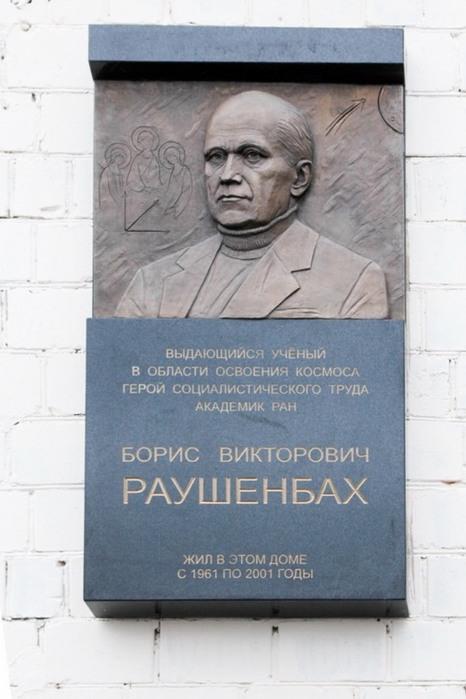

Мемориальная доска Б.В.Раушенбаху в Москве по улице Академика Королёва, дом 9, корпус 1. Открыта 30 октября 2016 года. Сочинения: Вибрационное горение, Москва, 1961; Управление ориентацией космических аппаратов, Москва, 1974 (совместно с Е.Н.Токарем).

1916

Василий Афанасьевич Бовт

командир пулемётного расчёта 180-го гвардейского стрелкового полка (60-я гвардейская Павлоградская Краснознамённая стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии сержант. Родился в селе Васильевка Балкашинского района Акмолинской области Казахской ССР (ныне – Республика Казахстан) в крестьянской семье. Украинец. До Великой Отечественной войны жил и работал в городе Барнаул Алтайского края. Призван в армию Барнаульским райвоенкоматом 23 июня 1943 года. В действующей армии – с 24 марта 1944 года. Сражался в 60-й гвардейской стрелковой дивизии на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Польши, в боях на территории Германии и в штурме Берлина. Особо отличился в апреле-мае 1945 года в Берлинской операции – при форсировании рек Альте-Одер и Штобберов в ходе наступления на Берлин. 19 апреля 1945 года, когда соседние подразделения отошли и фашисты угрожали прорывом в тыл части, он выбрал выгодную позицию для своего станкового пулемёта и отбил три вражеских атаки. В четвёртой подпустил группу противника на 15—20 метров и забросал её гранатами. Рубеж был удержан. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин, гвардии сержанту Бовту Василию Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6966). После войны В.А.Бовт был демобилизован. Жил и работал в городе Кизляр Дагестанской АССР (ныне – Республика Дагестан). Скончался 28 октября 1949 года. Похоронен в Кизляре. На могиле установлен памятник. Награждён орденами Ленина (15 мая 1946), Славы 3-й степени (24 января 1945), медалями.

1916

Владимир Дмитриевич Дегтярев

советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1948 г. – на киностудии «Союзмультфильм». Поставил фильмы: «Два жадных медвежонка», «Упрямое тесто», «Гадкий утенок», «Кто сказал мяу?», «Паровозик из Ромашкова», «Козленок, который считал до десяти» и др. Умер в 1974 году.

1916

Владимир Камсагович Харазия

командир дивизиона 307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 28-й армии Юго-Западного фронта, старший лейтенант. Родился в селе Джирхуа ныне Гудаутского района Республики Абхазия в семье крестьянина. Абхазец. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил 8 классов средней школы. В Красной Армии с 1936 года. В 1939 году окончил Тбилисское артиллерийское училище. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Командир дивизиона 307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 28-й армии Юго-Западного фронта старший лейтенант В.К.Харазия отличился 16 мая 1942 года в районе села Весёлое под Харьковом. В этом бою артиллеристы подбили 30 танков противника. Лично В.К.Харазия сжёг 8 вражеских танков. Пал смертью храбрых в этом бою.

Похоронен в братской могиле в селе Весёлое Харьковского района Харьковской области (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1942 года старшему лейтенанту Харазия Владимиру Камсаговичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Распоряжением Президента РФ № 568-рп от 13 декабря 2012 года знак особого отличия ‒ медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и документы к ним Героя Советского Союза Харазия Владимира Камсаговича переданы на постоянное хранение и для экспонирования в Абхазский государственный музей (город Сухум, Республика Абхазия). Награждён орденами Ленина (2 июня 1942, посмертно), Красной Звезды (13 апреля 1942). В селе Джирхуа ему установлен памятник.

1917

Матрёна Павловна Белова

доярка племзавода «Мамлютский» Мамлютского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Родилась в селе Щигры (Щигровка) Ялуторовского уезда Тобольской губернии, ныне Мокроусовского района Курганской области. Русская. Её трудовая биография началась в 1935 году в колхоза имени Вильямса, а в 1936 году она стала дояркой на ферме совхоза «Мамлютский» (Мамлютский район Северо-Казахстанской области Казахской ССР, ныне Казахстана), куда она устроилась дояркой. На первых порах за ней закрепили пять коров. Девушка быстро освоилась в профессии, и уже через два года о её опыте по раздою коров стали говорить в районе. Годы Великой Отечественной войны стали самым трудным периодом в её работе. Доярки недоедали, терпели лишения, но сумели сберечь общественных коров. Сверх того, они обеспечили выполнение планов сдачи молока и мяса государству. Муж Матрёны Павловны, ушедший на фронт в начале войны, погиб в 1945 году под Берлином. В послевоенные годы она продолжила трудиться на ферме. Тогда все работы ещё выполнялись вручную, не хватало помещений ни для скота, ни для кормов. Но постепенно новые технологии стали входить в жизнь животноводов, не только доение, но и уборка помещений и раздача кормов стали механизированными. В 1961 году М.П.Белова надоила от 16 закреплённых за ней коров в среднем по 401 килограмму молока. Очень высоких показателей она добивалась и в последующие годы. Стала первой дояркой Северо-Казахстанской области, освоившей механическую дойку. По мере внедрения механизации она стала брать на обслуживание всё больше коров. В 1965 году их число достигло уже 26. От них передовая доярка получила на круг по 3371 килограмму молока и заняла первое место среди доярок не только совхоза, но и всей Казахской ССР. Несколько лет подряд была участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, где неоднократно отмечалась наградами. Отмечена Почётными грамотами Президиума профсоюзов Казахской ССР и Президиума ВЦСПС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса и молока Беловой Матрёне Павловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжила трудиться в совхозе до выхода на пенсию. Своим богатым опытом охотно делилась с молодыми доярками. Проживала в Мамлютском районе. Умерла в июне 1979 года. Награждена орденом Ленина (22 марта 1966), медалями, в том числе большой серебряной и пятью бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Её имя было занесено в Золотую Книгу почёта Казахской ССР.

М.П.Белова. Фото тз газеты «Знамя труда» (1979 г.).

М.П.Белова (сидит первая слева) среди передовиков животноводства.

М.П.Белова

1917

Дмитрий Иванович Белокопытов

стрелок 592-го стрелкового полка (203-я Краснознамённая Запорожско-Хинганская ордена Суворова стрелковая дивизия, 12-я армия, Юго-Западный фронт), красноармеец. Родился в селе Тургеневка ныне Синельниковского района Днепропетровской области (по другим данным родился в селе Короткое Корочанского района Белгородской области), в семье крестьянина. Русский. Работал в колхозе. В Красную Армию призван Синельниковским райвоенкоматом Днепропетровской области в 1938 году. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Воевал на Западном и Юго-Западном фронтах. Стрелок 592-го стрелкового полка (203-я стрелковая дивизия, 12-я армия, Юго-Западный фронт) красноармеец Белокопытов отличился в боях при форсировании Днепра в районе села Петро-Свистуново (Вольнянский район Запорожской области). 27 сентября 1943 года в составе полка он под огнём противника переправился на правый берег и участвовал в боях по расширению плацдарма. Когда при высадке погиб командир отделения, принял командование на себя. 2 октября 1943 года, когда на левом фланге в результате контратаки противника, поддерживаемой танками, создалась угроза окружения, красноармеец Белокопытов, пропустил вражеский танк через окоп и забросал его гранатами. Танк загорелся. Ещё два танка повредили бойцы его отделения. Пользуясь удобным моментом, Белокопытов поднял солдат в атаку. Сблизившись с группой солдат противника, наступающих под прикрытием танков, уничтожил одного офицера и захватил восемь солдат в плен с оружием и боеприпасами. Остальные обратились в бегство. При вторичной контратаке противника Белокопытов, вновь увлекая остальных бойцов, первым ворвался в окоп противника и пленил трёх солдат с пулемётом. За период боевых действий на правом берегу на личном счету воина было два подбитых танка, один уничтоженный пулемёт, 26 убитых и 11 пленных солдат и офицеров противника. В одном из боёв Д.И.Белокопытов был тяжело ранен и умер в госпитале 4 ноября 1943 года. Похоронен в братской могиле в Запорожье. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу Белокопытову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. В селе Короткое Корочанского района Белгородской области и селе Тургеневка Синельниковского района Днепропетровской области установлены обелиски.

1917

Виктор Петрович Зимин

командир отделения разведки 203-го отдельного инженерно-саперного батальона (32-я инженерно-саперная бригада, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт), старшина. Родился в селе Загоскино ныне Майнского района Ульяновской области в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. В 1931 году его семья, подвергнувшаяся раскулачиванию, переехала в Самару. Работал вместе с отцом в плотницкой артели. Призван в армию в 1938 году Куйбышевским горвоенкоматом. Служил в Забайкальском военном округе. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с июля 1941 года. Воевал на Западном (с апреля 1944 года – 3-м Белорусском) фронте. С сентября 1942 года служил в 296-м отдельном инженерном батальоне, 2 июля 1944 года переименованном в 203-й отдельный инженерно-саперный батальон и включенном в состав 32-й инженерно-саперной бригады. Особо отличился в ходе Гумбинненской наступательной операции при форсировании реки Шешупе в городе Кудиркос-Науместис (Литва) 17 октября 1944 года. Мост через реку был подготовлен противником к подрыву. В.П.Зимин с двумя сапёрами под огнём противника подполз к мосту и перерезал провода, идущие от подрывной станции к зарядам. Мост был спасён. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками старшине Зимину Виктору Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза. В феврале 1945 года в боях на территории Восточной Пруссии П.П.Зимин был тяжело ранен и направлен на лечение в медсанбат города Польвиттен (ныне Оструда, Польша). 12 февраля германская авиация подвергла город бомбардировке, в результате которой В.П.Зимин погиб вместе с другими ранеными.

Похоронен в братской могиле в поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области. Именем Героя названы площадь и средняя общеобразовательная школа в селе Загоскино, а также мост через реку Шешупе в городе Кудиркос-Науместис. Материалы о жизни и подвигах Героя представлены в школьном музее боевой славы в селе Загоскино. Его имя увековечено на гранитной плите у Вечного огня на площади Славы в Самаре. Награжден орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны 2-й степени (18 октября 1943), 2 орденами Красной Звезды (17 августа 1943; 11 февраля 1945), медалью «За отвагу» (21 февраля 1944).

Памятные таблички Установлены на мосту через реку Шешупе.

Мемориал в посёлке Переславское Зеленоградского района Калининградской области. Создан в 1985 году (архитектор - Л.И.Лобус, скульпторы - А.Г.Ивашин, М.В. Нечаев, Е.Е.Козлов), расположен в сторне от братской могилы, в которой похоронены 5165 воинов, в том числе шесть Героев Советского Союза - лейтенант Б.В. Гладков, лейтенант В.С.Головкин, старший лейтенант Н.А.Катин, младший лейтенант А.П.Маслов, старший сержант З.М.Мустакимов, старшина В.П.Зимин.

1917

Василий Павлович Мишин

первый заместитель главного конструктора ОКБ ракетно-космической техники № 1. Родился в деревне Бывалино Московской губернии (ныне в составе Павлово-Посадского района Московской области). Из семьи рабочего-мастерового. Русский. Рано потеряв отца, начал работать в колхозе, одновременно окончил сельскую школу-семилетку в 1932 году. В 1935 году окончил фабрично-заводское училище при Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Работал слесарем в цехе особых заданий ЦАГИ. В 1941 году окончил Московский авиационный институт (факультет вооружения). Во время учебы в институте занимался в аэроклубе МАИ, получил квалификацию инструктора-планериста. В годы Великой Отечественной войны работал в Опытном конструкторском бюро № 293, которое возглавлял талантливый авиаконструктор В.Ф.Болховитинов. Наиболее удачная разработка В.П.Мишина в военные годы - дистанционно управляемые двухпулеметные авиационные установки, высоко оцененные специалистами. Установки Мишина устанавливались сразу на нескольких серийных бомбардировщиках конструкций А.Н.Туполева, С.В.Ильюшина и некоторых других. В конце войны ОКБ Болховитинова было поручено создание ракетного истребителя-перехватчика Б.И.Мишин был подключен к работе над жидкостно-ракетной установкой самолета. Когда после появления на фронте в 1944 году немецких реактивных истребителей был спешно создан НИИ ракетной авиации (НИИ-1). Там Мишин разработал проект высотной исследовательской ракеты на основе двигателя самолета «БИ». В 1945 году В.П.Мишин, был включен в состав бригады инженеров, направленных в Германию на поиски ракетной техники и документации. Там Мишин познакомился с С.П.Королёвым, нашел часть технической документации ракеты Фау-2, возглавил опытное расчетно-теоретическое бюро, в котором был восстановлен полный комплект этой документации. С 1946 года в течение 20 лет В.П.Мишин был бессменным первым заместителем С.П.Королева и его ближайшим соратником-единомышленником. Первоначально они работали в НИИ-88, где В.П.Мишин был руководителем проектного бюро в 3-м отделе. Затем – первый заместитель главного конструктора ОКБ-1. Один из ведущих разработчиков первой советской ракеты «Р-1» (дальность полета 270 км, запущена в 1948), «Р-2А» (с дальностью полета 590 км , запущена в 1950), ракеты «Р-3» дальностью полёта до 3000 км, первая стратегической ракеты «Р-5» с дальностью полета 1200 км и отделяющейся боевой частью (разработана в 1953), межконтинентальной ракеты «Р-7», принципиально новую межконтинентальную ракету «Р-9А», предопределившую в процессе разработки революцию в криогенной технике, оперативно-тактической ракеты «Р-11» подвижного наземного базирования с дальностью полета 270 км (принята на вооружение в 1955 г.). В 1955 году Мишин участвовал в разработке ракеты «Р-11 ФМ» с базированием на подводной лодке и несущая ядерный заряд. В 1956 году прошла успешные испытания ракета «Р-5М» с ядерным зарядом. За выдающиеся заслуги в создании баллистической межконтинентальной ракеты «Р-5» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1956 года Василию Павловичу Мишину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Затем создавал проекты ракет-носителей «Восток», «Союз» и «Молния». Огромны заслуги Мишина в успешных запусках первой межконтинентальной ракеты «Р-7» в августе 1957 г., выведению на орбиту первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г., первому полету человека в космос 12 апреля 1961 г. Член-корреспондент Академии наук СССР с 1958 года. В.П.Мишин играл огромную роль и в иных разработках: в запусках межпланетных станций «Луна» (1959); автоматической межпланетной станции «Венера-1» (1960); создание космического автоматического спутника-разведчика «Зенит» (1962); выведение на орбиту первого спутника связи «Молния-1» (1965); облёт Луны и возвращение на Землю пилотируемого корабля «Зонд» в автоматическом режиме (1968). После внезапной смерти С.П.Королева в январе 1966 года В.П.Мишин назначен главным конструктором ОКБ, получившего наименование Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ). На этом посту Мишин не смог полностью заменить С.П.Королёва, в результате в 1966-1968 годах были существенно снижены темпы работ. В конце концов в ЦКБЭМ был создан пилотируемый корабль «Союз» и первая советская орбитальная станция «Салют», разработана и доведена до летных испытаний лунная ракета-носитель «Н-1». В 1966 году избран академиком академии наук СССР. В отличие от Королёва, Мишин не мог сопротивляться диктату партийного руководства и был вынужден производить запуски недоработанных космических аппаратов к юбилейным датам. Следствием стали такие трагедии, как гибель «Союза-1» с космонавтом В.Комаровым в 1967 году, гибель «Салюта» с экипажем (космонавты Г.Добровольский, В.Волков, В.Пацаев), четыре неудачных пуска ракеты «Н-1». Высадка американских астронавтов на Луну означала проигрыш Советского Союза в «лунной гонке», после чего руководство КПСС и СССР потеряло интерес к этой теме. Обладая выдающимся талантом конструктора, Мишин имел крайне резкий и сложный характер. Существуют различные точки зрения на деятельность академика Мишина на посту Главного конструктора ЦКБЭМ, вплоть до самых полярных. В 1974 году В.П.Мишин был освобожден от руководства ЦКБЭМ. Однако он не пал духом и развернул преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в Московском авиационном институте, где он ещё в 1959 году организовал кафедру проектирования и конструкции космических аппаратов. На посту руководителя этой кафедры он проработал до последних дней своей жизни. Автор многочисленных передовых научно-технических разработок, научных трудов и учебников. Жил в городе-герое Москве. Депутат Верховного Совета РСФСР 7-го и 8-го созывов. Скончался 10 октября 2001 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Лауреат Ленинской премии СССР (1957), Государственной премии СССР (1984). Заслуженный изобретатель РСФСР Удостоен золотых медалей имени С.П.Королева (Академия наук СССР, 1967), имени В.Г.Шухова (Российский союз научных и инженерных организаций). Награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (1945), медалями. В городе Королев Московской области установлена мемориальная доска в честь Героя.

1918

Егор Петрович Буковцев

старший конвертерщик Норильского горно-металлургического комбината имени А.П.Завенягина Министерства цветной металлургии СССР, Красноярский край. Родился в деревне Косилово ныне Фатежского района Курской области в семье крестьянина. В 14-летнем возрасте начал трудовую деятельность в местной сельхозартели, затем - путевым рабочим на железной дороге. В 1938 году был призван на действительную службу в РККА и участвовал в освободительном походе в Западную Украину в сентябре 1939 года. После службы в армии устроился работать конвертерщиком на металлургический комбинат «Североникель» в Мончегорске, который с началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Норильск. Е.П.Буковцев в числе других специалистов был эвакуирован водным путём в Норильск и продолжил работать на новом месте - Норильском горно-металлургическом комбинате. В 1948 году он был назначен мастером конвертерного отделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1965 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий по увеличению производства цветных металлов и достижение высоких технико-экономических показателей на Норильском ордена Ленина горно-металлургическом комбинате имени А.П.Завенягина Буковцеву Егору Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более 30 лет проработал Е.П.Буковцев на Норильском ордена Ленина горно-металлургическом комбинате имени А.П.Завенягин (ныне – ОАО «ГМК «Норильский никель») до ухода на заслуженный отдых в 1972 году. Награждён 2 орденами Ленина (27 декабря 1954, 4 декабря 1965), 2 орденами Трудового Красного Знамени (23 февраля 1951, 9 июня 1961), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (3 марта 1950). В 1957 комбинату присвоено имя его первого директора А. П. Завенягина, Указом ПВС СССР от 16 июля 1965 комбинат награждён орденом Ленина.

1918

Анатолий Иванович Кисов

командир отряда 2-го дивизиона бригады торпедных катеров Северного флота, капитан-лейтенант. Родился в городе Курске в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил 9 классов. В Военно-Морском Флоте с 1935 года. В 1940 году окончил Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе. В боях Великой Отечественной войны с января 1944 года. Командир отряда 2-го дивизиона бригады торпедных катеров Северного флота капитан-лейтенант Кисов А.И. неоднократно участвовал в боевых действиях по поиску и уничтожению вражеских кораблей и транспортов. Потопил транспорт, сторожевой корабль и миноносец, произвёл 5 активных минных постановок. В период операции по освобождению Заполярья (Петсамо-Киркенесская наступательная операция, с 7 октября по 9 ноября 1944 года) трижды высаживал на вражескую территорию десантные группы, чем содействовал советским войскам занять порты Лиинахамари (Мурманская область) и Киркенес (Норвегия). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за умелое командование отрядом катеров и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитан-лейтенанту Кисову Анатолию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5062). В 1956 году окончил командный факультет Военно-морской академии имени К.Е.Ворошилова. Служил на Тихоокеанском флоте и в центральном аппарате Военно-Морского Флота, участвовал в освоении ядерного оружия. С 1975 года контр-адмирал А.И.Кисов — в запасе, а затем в отставке. Жил в городе-герое Москве. Скончался 10 августа 2009 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

1918

Александр Фёдорович Клубов

лётчик-истребитель 16-го гвардейского истребительного авиационного полка 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 6-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии. Родился в деревне Яруново ныне Вотчинского сельского Совета Вологодского района Вологодской области в крестьянской семье. Русский. В 1934 году окончил неполную среднюю школу и приехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ) завода "Большевик", а затем работал настройщиком станков. В 1937 году был принят в Ленинградский аэроклуб, программу которого освоил на "отлично".С 1939 года в Красной Армии - курсант Чугуевской военной школы пилотов, которую окончил в 1940 году в звании "лейтенант".В годы Великой Отечественной войны А.Ф.Клубов воевал в истребительной авиации, приняв свой первый бой в августе 1942 года в составе 84-го истребительного авиационного полка, на Северном Кавказе. Здесь он на биплане И-153 "Чайка" выполнил 240 боевых вылетов, 150 штурмовок, уничтожив на земле 16 самолётов противника (в группе) и сбив в воздушных боях 4 вражеских самолёта. 2 ноября 1942 года в воздушной схватке под Моздоком его самолёт был подбит. До последнего пытаясь сохранить машину, А.Ф.Клубов боролся с пламенем, охватившим его "Чайку", получил ожоги лица и кистей рук, но, в конце концов, был вынужден воспользоваться парашютом. После продолжительного лечения в госпитале, в мае 1943 года лейтенант Клубов А.Ф. был переведён в 16-й гвардейский истребительный авиационный полк. Член ВКП(б) с 1943 года. В составе 1-й эскадрильи этого полка он освоил новый для себя истребитель "аэрокобра", выполняя учебные полёты под руководством легендарного А.И.Покрышкина. Именно Клубова А.Ф., как лучшего из вновь прибывших в полк 15-и лётчиков, прославленный советский ас взял с собой в боевой вылет... Заместитель командира эскадрильи гвардии старший лейтенант А.Ф.Клубов особо отличился в боях на Кубани и в битве за Днепр. К началу осени 1943 года им было совершено 310 боевых вылетов, проведено 84 воздушных боя, он лично сбил 14 и в группе 19 самолетов противника. В воздушных боях в Запорожской области - в районе города Осипенко (ныне Бердянск) и в районе Большого Токмака (ныне город Токмак) Клубов сбил в течение одного вылета три "Юнкерса". В первом случае - три "Ju-87", а во втором - три "Ju-88". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Клубову Александру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1320). Весной 1944 года А.Ф.Клубов был назначен командиром 3-й эскадрильи. Накануне Ясско-Кишиневской операции, в июне-июле 1944 года, на истребителе "аэрокобра", бортовой № 45 комэск Клубов за одну неделю сбил девять вражеских самолётов. К концу октября 1944 года помощник командира 16-го гвардейского истребительного авиаполка по воздушно-стрелковой службе гвардии капитан А.Ф.Клубов совершил 457 боевых вылетов, участвовал в 95-и воздушных боях, сбил лично 31 самолёт и 19 в группе. Жизнь отважного лётчика трагически оборвалась 1 ноября 1944 года на польском аэродроме "Сталева-Воля". В этот день, после приземления, его новый истребитель "Ла-7" выкатился за пределы аэродрома и скапотировал (опрокинулся "на спину"). Гвардии капитан Клубов А.Ф. умер через полтора часа после катастрофы... Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии капитан Клубов Александр Фёдорович посмертно награждён второй медалью "Золотая Звезда".

Похоронен в городе Львове на Холме Славы (Несмотря на то, что Герой был перезахоронен в Вологде надгробную плиту на месте его могилы в городе Львов на холме Славы было решено сохранить.). 21 июня 2001 года прах дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова перезахоронен на Введенском мемориальном воинском кладбище города Вологды. В июле 2003 года бюст с могилы Героя был похищен сборщиками цветного металла, но через несколько месяцев найден в Москве и возвращен вологодской администрации. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени. В честь 90-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова, 18 января 2008 года в Вологде на улице Клубова торжественно открыта мемориальная доска на спортивном комплексе "СпортАрт", посвящённая памяти прославленного земляка-вологжанина.

Аннотационная доска с именем Героя установлена в городе Вологда на улице Клубова на спортивном комплексе "СпортАрт".

Памятник установлен в городе Вологда напротив здания Вологодского машиностроительного завода.

1918

Иван Иванович Ковальчук

морской летчик, штурман, полковник. Родился в селе Павловка ныне Калиновского района Винницкой области (Украина) в семье крестьянина. Украинец. Окончил Винницкий медицинский техникум. В ВМФ с 1936 г. Окончил в 1938 г. Ейское военно-морское авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В годы войны – штурман эскадрильи 30-го разведывательного авиаполка ВВС Черноморского флота. К сентябрю 1944 г. капитан И.И.Ковальчук совершил 285 боевых вылетов для нанесения бомбовых ударов по аэродромам, портам и переднему краю обороны противника. По его разведданным потоплено несколько вражеских транспортов и боевых кораблей противника. Лично уничтожил 5 танков, 7 артиллерийских батарей. Звание Герой Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г. После войны продолжал службу в авиации ВМФ. В 1955 г. окончил авиационный факультет Военно-морской академии имени К.Е.Ворошилова. В 1957 г. полковник И.И.Ковальчук был уволен в запас. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. Имя Героя увековечено в мемориале обороны Севастополя.

1918

Владимир Алексеевич Парахневич

командир диверсионной группы 539-го партизанского отряда 9-й партизанской бригады имени С.М.Кирова Могилёвской области, младший лейтенант. Родился в деревне Авсимовичи Бобруйского района Могилёвской области в семье крестьянина. Белорус. Член КПСС с 1944 года. По окончании начальной школы в деревне Воротынь вместе с родителями переехал на жительство в город Бобруйск. В 1941 году окончил Минский государственный университет. В июле 1941 года Владимир Парахневич оказался в оккупированном фашистами Минске. Ему удалось перебраться в деревню Большая Контора Бобруйского района, куда переехала его семья из оккупированного Бобруйска. В августе 1941 года с мужем сестры лейтенантом-пограничником В.Л.Никитиным и другими «окруженцами» В.Парахневич создал партизанский отряд, дислоцировавшийся в лесах за посёлком Кировск. Сначала партизаны устраивали засады на Могилёвском шоссе. Но Владимира «тянуло» к железной дороге. Освоив подрывное дело, Парахневич с группой ночью неподалёку от 21-го разъезда участка Бобруйск – Жлобин пустили под откос первый фашистский эшелон! В январе 1942 года В.Парахневича назначили командиром подрывной группы. Один за одним летели под откос вражеские поезда. Группа Парахневича занималась и другой «работой»: громили вражеские гарнизоны, разъясняли в деревнях, что делается на войне, подбирали пополнение в отряд, учили, заботились о харчах, об оружии, фураже. Однажды Парахневичу пришлось, сидя верхом на невзорвавшейся 50-килограммовой бомбе, пролежавшей полтора года в земле, долбить зубилом ржавчину, чтобы добыть драгоценный для партизан тол ! И так 4 бомбы ! Каждый удар мог оказаться последним… Зато толу было добыто не на один эшелон ! Весной 1943 года во время операции на железной дороге были ранены 2 подрывника. Невредимым остался один Владимир Парахневич. И он смог, несмотря на фашистские патрули и весеннюю распутицу, на подводе преодолеть 80-километровый путь за несколько дней и доставить раненых в отряд! К осени 1943 года группа Парахневича пустила под откос 21 вражеский эшелон! В ноябре 1943 года В.А.Парахневич стал политруком роты 539-го партизанского отряда. А в июле 1944 года – комиссаром 102-го партизанского отряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Владимиру Алексеевичу Парахневичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4447). После войны капитан В.А.Парахневич уволился в запас. Перешёл на педагогическую работу - директором школы № 21 города Минска. Жил в Минске. Умер 28 июля 1980 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске. Его именем названа улица в городе Минске. Заслуженный учитель Белоруской ССР. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Именем Героя названа улица в Минске. Сочинения: Огненные вихри. Минск, 1969.

1918

Виктор Гаврилович Подколоднов

заместитель командира эскадрильи 72-го отдельного разведывательного авиаполка (6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт), капитан. Родился на хуторе Малая Ершовка ныне Жирновского района Волгоградской области в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1942 года. Образование среднее. В Красной Армии с 1936 года. Окончил Сталинградское военное авиационное училище пилотов в 1939 году. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. К июню 1943 года капитан В.Г.Подколоднов совершил 119 боевых вылетов на разведку с фотографированием переднего края, тыловых объектов противника. Участвовал в воздушных боях, в одном из которых сбил самолет Ме-109. За 33 успешно выполненных задания в период с 22 июня 1941 г. по 5 апреля 1942 г. был награжден орденом Красного Знамени. Вторую правительственную награду — орден Ленина — капитан Подколоднов получил за 50 боевых вылетов с 5 апреля 1942 г. по 5 августа 1942 г. Орденом Отечественной войны 1-й степени В.Г.Подколоднов был награжден за 22 успешных вылета в период с по 5 августа 1942 г. по 15 января 1943 г. С января по март 1943 г. Подколоднов произвел 14 боевых вылетов на разведку на Северо-Западном фронте. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1086) капитану Подколоднову Виктору Гавриловичу присвоено 8 сентября 1943 года. Капитан В.Г.Подколоднов погиб 9 июля 1944 года в воздушном бою. Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Похоронен в городе Ковель Волынской области.

В городе Ковель Волынской области на мемориале Славы установлен барельеф Героя. Открыт в 1977 году. Его именем названа улица в городе Астрахань.

1918

Григорий Иванович Пулов

командир 17-го истребительного авиационного полка (303-я истребительная авиационная дивизия, 64-й истребительный авиационный корпус), подполковник. Родился в селе Подолец ныне Юрьев-Польского района Владимирской области. Русский. Окончил 10 классов Юрьев-Польской средней школы и Владимирский педагогический техникум. Работал учителем в школе. В 1937 году окончил Владимирский аэроклуб, в 1938 году – Херсонское училище лётчиков-инструкторов Осоавиахима. В 1939-1942 годах – лётчик-инструктор Костромского аэроклуба. В армии с марта 1942 года. Прошёл переобучение в запасном авиационном полку. Участник Великой Отечественной войны: в июле 1942-марте 1945 – лётчик, командир авиаэскадрильи 959-го истребительного авиационного полка. Воевал в составе Западного фронта ПВО, осуществлял защиту железнодорожных узлов Ярославля и Смоленска, сопровождал транспортные самолёты к линии фронта. Совершил более 100 боевых вылетов, лично сбил 1 самолёт противника. В 1949 году окончил Военно-воздушную академию (Монино). Продолжал службу в авиации ПВО страны, был заместителем командира 523-го истребительного авиационного полка (в Ярославле, с 1950 года – на Дальнем Востоке). Участник боевых действий в Корее: в апреле 1951-феврале 1952 – командир 17-го истребительного авиационного полка. Совершил 120 боевых вылетов на реактивном истребителе «МиГ-15», в воздушных боях лично сбил 8 американских самолётов. Полк под его командованием уничтожил 108 американских самолётов. За мужество и героизм, провяленные при выполнении воинского долга, подполковнику Пулову Григорию Ивановичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1952 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№10858). После возвращения из Кореи продолжал службу в авиации ПВО на командных должностях. В 1960-1968 годах командовал 24-й дивизией ПВО (на Сахалине), в 1968-1972 годах – 15-м корпусом ПВО (в Бакинском округе ПВО). С 1972 года – заместитель командующего Бакинским округом ПВО. С 1975 года генерал-майор авиации Г.И.Пулов – в запасе. Жил в Москве. Работал ведущим инженером в ОКБ имени А.И.Микояна. Умер 26 декабря 2005 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён орденом Ленина (1952), 3 орденами Красного Знамени (1951, 1957, 1968), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (1944, 1985), орденом Красной Звезды (1956), медалями.

1919

Иван Захарович Антонов

мордовский советский писатель, прозаик, очеркист и драматург. Член КПСС с 1942. Писал на мордовском и русском языках. Печататься начал в 1936. Участник Отечественной войны. В 1954 опубликовал роман "В семье единой" о дружбе советских народов в годы войны, затем очерки "Ухабы на дорогах" (1954), "Разлив на Алатырь-реке" (1955) и др. Член Союза писателей СССР (1954). Награжден 2 орденами, а также медалями. Умер в 1960 году.

1919

Оразкуль (Уразгуль) Бектурганова

звеньевая колхоза «Социалистик Казахстан» Келесского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР. Родилась в ауле Келесского района Чимкентской области, ныне Сарыагашский район Южно-Казахстанской области Казахстана. Казашка. После окончания сельской школы трудовую деятельность начала в 1938 году в местной сельхозартели «Социалистик Казахстан», в 1940 году возглавила молодёжное звено по выращиванию хлопка. С 1942 года её звено становится передовым в колхозе по сбору хлопка, ежегодно добиваясь урожая 18–20 центнеров хлопка-сырца с гектара. В 1946 году с 7 гектаров участка, закреплённого за её звеном, получен урожай по 40 центнеров хлопка-сырца с гектара. В 1947 году звеном Оразкуль Бектургановой был получен рекордный в Казахской ССР урожай хлопка 88 центнеров с гектара на площади 3 гектара, а с 2 гектаров по 22 центнера с гектара. На каждом кусте насчитывалось до 75 полноценных коробочек, во время уборки труженицы работали днём и ночью, суточная выработка звеньевой в отдельные дни доходила до 180 килограммов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свеклы в 1947 году Бектургановой Оразкуле присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1952 года работала секретарём партийной организации родного колхоза, переименованного в колхоз имени Муратбаева.

Оразгуль Бектурганова.

Избиралась делегатом VI съезда Коммунистической партии Казахстана. Награждена орденом Ленина (28 марта 1948) и медалями.

1919

Константин Пименович Бирюля

командир пулемётного отделения 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, сержант. Родился в городе Мглин ныне Брянской области в семье служащего. Русский. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в поселок Тетюхе (ныне - город Дальнегорск) Приморского края. Окончив 7 классов, пошёл работать в типографию районной газеты "Трудовое слово" учеником наборщика, затем стал наборщиком. В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в береговых подразделениях Тихоокеанского флота. Стал морским пехотинцем. В 1941 году вступил в ВКП(б). Принимал участие в войне с Японией в августе 1945 года. Отличился в боях за овладение портом Сейсин (Чхонджин, Северная Корея). 9 августа 1945 года батальон морской пехоты высадился в районе порта Сейсин. 1-я стрелковая рота, в которой находился и сержант Бирюля, укрепилась на берегу. Когда японцы пошли в атаку, сержант Бирюля во главе отделения бойцов выдвинулся на левый фланг. Сам лёг за пулемёт и открыл фланговый огонь. В этом бою он лично уничтожил 28 вражеских солдат и трёх офицеров. Продвигаясь с боями вперед, 14 августа рота оказалась в окружении. Бойцы штурмом заняла господствующую высоту, создав круговую оборону. В этом стремительном броске сержант Бирюля вывел пулемётный взвод к высоте по пологому скату и, не теряя времени, приступил к оборудованию огневых позиций. С наступлением сумерек, в ночь на 15 августа японцы начали методический штурм высоты. Враг предпринял 15 безуспешных атак. В критическую минуту боя Бирюля сам ложился за пулемет вместо погибших расчетов и вел огонь. Рота отразила натиск противника и уничтожила более 240 японцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами, доблесть и отвагу сержанту Бирюле Константину Пименовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 7137). Награжден орденом Ленина, медалями. В 1946 году К.П.Бирюля был демобилизован. Жил в городе Владивостоке. Умер в 1953 году. Похоронен на "Лесном" кладбище Владивостока. Место захоронение было утеряно и обнаружено поисковыми отрядами в 2007 году.

1919

Константин Владимирович Благодаров

заместитель командира эскадрильи 8-го гвардейского штурмового авиационного Феодосийского полка 11-й штурмовой авиационной дивизии Военно-Воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота, гвардии старший лейтенант. Родился в городе Саратове в семье рабочего. Русский. Окончил среднюю школу, аэроклуб. В Красной Армии с 1939 года. В 1941 окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов, а в 1943 году — военно-морское авиационное училище. С октября 1943 года до победы над гитлеровской Германией Константин Благодаров участвовал в Великой Отечественной войне, сражаясь в составе Военно-Воздушных сил Краснознаменного Балтийского и Черноморского флотов. Принимал участие в освобождении Таганского полуострова, Карельского перешейка, острова Сарема, приморских городов Феодосии, Севастополя, Таллина, Мемеля (Клайпеды), Либавы (Лиепаи), Гдыни и Гданьска. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4333) гвардии старшему лейтенанту Благодарову Константину Владимировичу присвоено 20 апреля 1945 года за 130 успешных боевых вылетов, уничтожение 17 вражеских кораблей и большого количества наземной техники противника. После войны отважный лётчик-штурмовик продолжал службу в авиации ВМФ СССР. 22 июня 1951 года майор Благодаров К.В. трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в городе Саратове на Воскресенском кладбище. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Имя Героя носила пионерская дружина школы № 13 города Саратова, его фамилия помещена на мемориале в городе Николаеве.

1919

Василий Петрович Пупышев

слесарь-инструментальщик Воткинского машиностроительного завода. Родился в городе Воткинск (Удмуртская республика). Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. После окончания семилетней школы поступил в школу ФЗО, которую окончил в 1935 году, получив квалификацию слесаря 4-го разряда. В 1935-1938 годах работал на Воткинском машиностроительном заводе слесарем. В 1938 году был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке в оружейной мастерской, ремонтировал пулеметы. Принимал участие в боевых действиях во время советско-японской войны в 1945 году. После демобилизации вернулся на родной завод с двумя медалями - «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Работал слесарем-инструментальщиком. Ответственным отношением к делу, тщательной работой, дисциплинированностью, рабочей сметкой В.П.Пупышев добился высоких производственных успехов. Завоевал звание лучшего слесаря завода. Настойчиво повышал свое профессиональное мастерство и деловую квалификацию, внес большой вклад в улучшение конструкции и технологии сборки универсально-сборных и других приспособлений, добился значительной экономии режущего и мерительного инструмента. Умело используя малую механизацию слесарно-сборочных работ, он систематически перевыполнял производственные нормы. Например, в 1957 году он выполнил годовую норму на 250%. Внес большое количество рационализаторских предложений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1958 года в ознаменование 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России, за выдающиеся производственные достижения и большой вклад, внесенный в освоение и внедрение новых прогрессивных методов труда в промышленности Удмуртской АССР, Пупышеву Василию Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». В.П.Пупышев активно участвовал в общественной жизни. Неоднократно избирался членом партийного бюро цеха и парткома завода, бюро Воткинского горкома КПСС и Удмуртского обкома КПСС. Он был делегатом 20-го съезда коммунистической партии и депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР. Жил в Воткинске. Скончался 26 февраля 1976 года. Похоронен в Воткинске. Награжден орденом Ленина, медалями. Почетный гражданин Воткинска.

1919

Хуан Салас-Оррего

чилийский композитор.

1920

Александра Андреевна Бучнева

доярка колхоза имени Кирова Октябрьского района Оренбургской области. Родилась в селе Нижний Гумбет Октябрьского района Оренбургской области в семье крестьянина. Окончила семь классов школы. Трудовую деятельность начала с 14 лет разнорабочей в колхозе. В 1941 году окончила курсы трактористов и возглавила женскую тракторную бригаду в родном селе. С 1946 года работала дояркой в колхозе имени Кирова Октябрьского района Чкаловской (с декабря 1957 года – Оренбургской) области. Ее производственные показатели росли из года в год. Так, например, в 1968 году ее надои составили 2935 килограммов при плане 2400 килограммов молока на корову, через год она увеличила свое достижение еще на 700 килограммов. А еще через два года ее показатели опережали среднеколхозные на 1230 килограммов, и это при том, что передовая доярка обслуживала группу первотелок. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана по продаже государству продуктов земледелия и животноводства, Бучневой Александре Андреевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1973 года заведовала птицефермой. После ухода на заслуженный отдых долгие годы активно участвовала в общественной жизни, в воспитании молодежи. Делегат XXIV съезда КПСС (1971 год). Награждена орденом Ленина (30 марта 1971), медалями.

1920

Максим Герасимович Губанов

штурман звена 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиационного полка 8-й гвардейской минно-торпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, гвардии старший лейтенант. Родился в селе Титовка ныне Егорьевского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил 7 классов и рабфак горно-металлургического института в Алма-Ате. Работал счетоводом. В Военно-Морском Флоте с 1939 года. В 1941 году окончил военно-морское авиационное училище имени С.А.Леваневского. В боях Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Получил назначение в одну из частей Военно-воздушных сил Балтийского флота. В первых боях проявил себя грамотным, хладнокровным, бесстрашным штурманом. Осенью 1942 года неподалеку от Ленинграда бомбовыми ударами уничтожил штаб дивизии СС, сорвав тем самым наступление. В январе 1943 года Красной Армией готовилась операция по разблокированию Ленинграда. Войска должны были наступать по замерзшей Неве. Операции мешало - мощное немецкое укрепление, оборудованное в бетонном здании бывшего энергоузла. Надо было уничтожить эту огневую точку, но так, чтобы ни одна бомба не упала на лед Невы. Точными тремя бомбовыми ударами отважный штурман уничтожил немецкое укрепление. В мае 1943 года нанес бомбовые удары по Нарвскому железнодорожному мосту, по которому фашисты беспрерывно отправляли эшелоны к блокадному Ленинграду. Движение на мосту было остановлено почти на месяц. Осенью 1943 года бомбовыми ударами уничтожил три немецкие подводные лодки в порту Либава. Штурман звена 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиационного полка (8-я гвардейская минно-торпедная авиационная дивизия, Военно-воздушные силы Краснознаменного Балтийского флота) гвардии старший лейтенант Максим Губанов к марту 1945 года совершил 86 боевых вылетов на бомбардировку укреплений, войск, военно-морских баз и кораблей противника. Отважный штурман участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, когда в нелетную погоду он пятнадцать раз бомбил немецкие войска в районе Ропши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Губанову Максиму Герасимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5081). После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах Военно-Морского Флота. В 1951 году окончил курсы штурманов при Краснодарской высшей школе штурманов, а затем Военно-воздушную академию. Был начальником штаба 981-го минно-торпедного авиационного полка Военно-воздушных сил Черноморского флота, который базировался в Джанкое (Крым, Украина). С 1959 года подполковник М.Г.Губанов — в запасе. Жил в городе Евпатории (Крым, Украина). Работал диспетчером городского автобусно-таксомоторного парка, затем - старшим штурманом грузового судна, приписанного к Одесскому порту, капитаном грузового судна в Евпаторийском порту и преподавателем морской практики Мореходной школы. После выхода на пенсию, проводил большую работу с населением города, встречался со школьниками, участвовал в акциях протеста, проводимых городской организацией Коммунистической партии Украины (КПУ). Коммунисты города избрали его членом городского комитета партии. Скончался 3 июля 2006 года после тяжелой и продолжительной болезни на 87-м году жизни... 6 июля 2006 года с воинскими почестями похоронен на городском кладбище города Евпатории. Максим Герасимович Губанов был последним Героем Советского Союза, живущим в городе Евпатории... Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин города Евпатории (звание присвоено в 1995 году «за героические подвиги в годы Великой Отечественной войны и особые заслуги в развитии городского хозяйства, многолетнюю активную общественную деятельность»).

1920

Йорген Енсен (Jensen)

деятель рабочего движения Дании. Родился в Копенгагене, в семье рабочего. С 1940 участвует в профсоюзном движении страны. В 1945 вступил в компартию Дании (КПД). В 1952-1962 входил в состав руководства Вседатского комитета мира. В 1962 избран председателем отделения профсоюза металлистов района Люнгбю (Копенгаген), в 1969 председатель профсоюза авторемонтных рабочих. С 1955 член ЦК и Исполкома ЦК КПД, глава Комиссии КПД по работе в профсоюзах. В декабре 1977 пленумом ЦК КПД избран председателем партии. Депутат фолькетинга (парламента) с 1975; с 1977 политический оратор парламентской фракции КПД.

1920

Георгий Георгиевич Новиков

алмазчик-шлифовщик Никольского завода «Красный Гигант» Министерства местной промышленности РСФСР, Пензенская область. Родился в селе Красное ныне Никольского района Пензенской области. После окончания в 1938 году школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) в городе Никольск стал работать гравером на стекольном заводе «Красный Гигант». В 1940-1946 годах – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 2 медалями «За отвагу». В 1945 году вступил в ВКП(б)/КПСС. С 1946 года вновь работает на Никольском стекольном заводе «Красный Гигант» – гравером, инструктором художественной мастерской, шлифовальщиком экспериментальных образцов. В совершенстве овладел профессией алмазчика-шлифовщика, вырос до мастера-художника. Автор многих работ из хрусталя, отличающихся новизной формы и рисунка. Экспонировал свои изделия на республиканских и областных выставках. Передавал опыт молодежи, обучив своему мастерству не один десяток юношей и девушек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года за достижение наивысших показателей в социалистическом соревновании, досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки Новикову Георгию Георгиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С июля 1983 года – на заслуженном отдыхе. Жил в Никольске. Умер 13 августа 1990 года. Почетный гражданин Никольска. Делегат XXIV съезда КПСС (1971). Избирался депутатом Никольского городского совета депутатов. Награжден орденами Ленина (26 апреля 1971), Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», Славы 3-й степени, медалями, в том числе 2 «За отвагу».

1920

Уильям Остин

американский музыковед

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |