-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

Записей: 108811

Комментариев: 6801

Написано: 117283

25 марта родились... |

1767

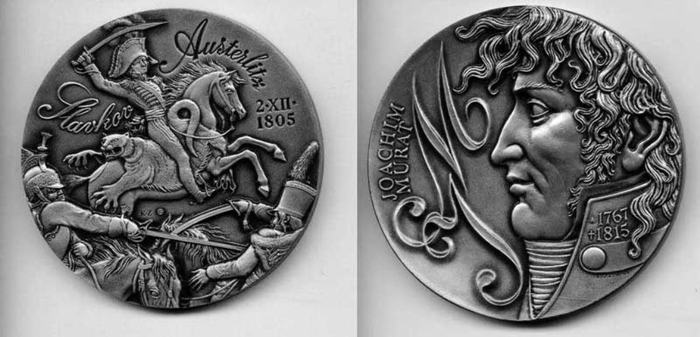

Иоахим Мюрат (французское имя - Joachim Murat)

наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806—1808 годах, король Неаполитанского королевства в 1808—1815 годах. Был женат на сестре Наполеона. За боевые успехи и выдающуюся храбрость Наполеон вознаградил Мюрата в 1808 году неаполитанской короной. В декабре 1812 года Мюрат был оставлен Наполеоном главнокомандующим французскими войсками в Германии, но самовольно оставил должность в начале 1813 года. В кампании 1813 года Мюрат принял участие в ряде сражений как маршал Наполеона, после разгрома в битве под Лейпцигом вернулся в своё королевство на юг Италии, а затем в январе 1814 года перешёл на сторону противников Наполеона. Во время триумфального возвращения Наполеона к власти в 1815 году Мюрат хотел вернуться к Наполеону в качестве союзника, но император отказался от его услуг. Эта попытка стоила Мюрату короны. Осенью 1815 года он попытался силой вернуть себе Неаполитанское королевство, был арестован властями Неаполя и расстрелян 13 октября 1815 года. Наполеон о Мюрате: «Не было более решительного, бесстрашного и блестящего кавалерийского начальника». «Он был моей правой рукой, но, предоставленный самому себе, терял всю энергию. В виду неприятеля Мюрат превосходил храбростью всех на свете, в поле он был настоящим рыцарем, в кабинете — хвастуном без ума и решительности». Иоахим Мюрат родился на юге Франции в деревне Лабастид-Фортюньер под Тулузой в семье трактирщика Пьера Мюра (1721—1799). Он был самым младшим ребёнком в многодетной семье, мать Жанна Лубьер родила его в 45 лет. Благодаря покровительству рода Талейранов, которым служил Пьер Мюрат, его сын Иоахим сумел получить неплохое образование. Сначал Мюрат изучал богословие в Тулузе, но к 20 годам влюбился в местную девушку и стал с ней тайно жить. Когда его небольшие сбережения закончились, он в феврале 1787 года завербовался в конно-егерский полк, как раз проходивший через Тулузу. Через два года был уволен за нарушение субординации и вернулся к отцу, работал на постоялом дворе. В 1791 году восстановился в армии, в следующем году получил первый офицерский чин суб-лейтенанта (15 октября 1792 года), а ещё через год стал капитаном (14 апреля 1793 года). Великая Французская революция дала толчок его карьере.

В конце 1794 года пылкий республиканец капитан Мюрат, отстранённый от командования эскадроном, отправился на поиски удачи в Париж, где вскоре обстоятельства свели его с молодым генералом Бонапартом. В октябре 1795 года произошёл роялистский мятеж в Париже (восстание 13 вандемьера). В критической ситуации революционная Директория назначила для своей защиты Наполеона. Тот не располагал значительными силами и решил использовать артиллерию для разгона мятежников. Мюрат вызвался доставить 40 орудий из Саблона (французское название - Camp des Sablons) в центр Парижа. Избегая встречи с роялистами, он успешно выполнил задачу. 4 октября 1795 года Наполеон отдал приказ расстрелять картечью толпы роялистов, а Мюрат в следующем году в возрасте 29 лет стал бригадным генералом (10 мая 1796 года) за храбрость в итальянском походе. На лезвии его сабли были выгравированы слова «Честь и Дамы». В египетской экспедиции 1798 года Мюрат командовал французской кавалерией. В сражении при Абукире 25 июля 1799 года он лично повёл в атаку несколько эскадронов. В схватке отрубил командующему турок Мустафе-паше пальцы на руке, тот в ответ ранил Мюрата в челюсть выстрелом из пистолета. За успешное сражение Мюрат получил звание дивизионного генерала (25 июля 1799 года). О полном доверии Наполеона к Мюрату свидетельствует роль последнего в перевороте 18 брюмера (9 ноября) 1799 года. Именно Мюрат командовал гренадерами, разогнавшими 10 ноября Совет Пятисот, палату народных представителей французского парламента. Историк Е.В.Тарле так описал это событие: «Раздался грохот барабанов, и гренадеры, предводимые Мюратом, беглым шагом вошли во дворец… Несмолкаемый барабанный бой заглушал все, депутаты ударились в повальное бегство. Они бежали через двери, многие распахнули или разбили окна и выпрыгнули во двор. Вся сцена продолжалась от трёх до пяти минут. Не велено было ни убивать депутатов, ни арестовывать… На секунду заглушивший барабаны громовой голос Мюрата, скомандовавшего своим гренадерам: „Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!“, звучал в их ушах не только в эти первые минуты, но не был забыт многими из них, как мы знаем из воспоминаний, всю их жизнь».

Наполеон захватил власть во Франции в качестве первого консула, пока ещё сохраняя номинальных соправителей. 20 января 1800 Мюрат породнился с Наполеоном, взяв в жёны его 18-летнюю сестру Каролину. В 1804 году Мюрат исполнял обязанности губернатора Парижа. 19 мая 1804 года он стал маршалом Франции. С августа 1805 года командующий резервной кавалерией Наполеона — оперативного соединения в составе Великой армии, предназначенного для нанесения концентрированных кавалерийских ударов. В сентябре 1805 года Австрия в союзе с Россией начала кампанию против Наполеона, в первых сражениях которой потерпела ряд поражений. Мюрат отличился дерзким захватом единственного целого моста через Дунай в Вене. Лично убедил австрийского генерала, охранявшего мост, о начале перемирия, затем внезапной атакой помешал австрийцам взорвать мост, благодаря чему французские войска в середине ноября 1805 переправились на левый берег Дуная и оказались на линии отступления армии Кутузова. Однако сам Мюрат попался на хитрость русского командующего, который сумел уверить маршала в заключении мира. Пока Мюрат проверял сообщение русских, Кутузову хватило одних только суток, чтобы вывести свою армию из западни. Позднее, русская армия была разгромлена в битве под Аустерлицем. Однако после этого серьёзного поражения Россия отказалась подписать мир. 15 марта 1806 года Наполеон наградил Мюрата титулом великого герцога германского княжества Берг и Клеве, расположенного на границе с Нидерландами. В октябре 1806 года началась новая война Наполеона с Пруссией и Россией.

В сражении при Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 года Мюрат проявил себя храброй массированной атакой на русские позиции во главе 8 тысяч всадников («атака 80 эскадронов»), тем не менее сражение стало первым, в котором Наполеон не одержал решительной победы. После заключения Тильзитского мира в июле 1807 Мюрат вернулся в Париж, а не в своё герцогство, которым явно пренебрегал. Тогда же в закрепление мира он был награждён Александром I высшим российским орденом Святого Андрея Первозванного. Весной 1808 года Мюрат во главе 80-тысячной армии был отправлен в Испанию. 23 марта он занял Мадрид, в котором 2 мая вспыхнуло восстание против французских оккупационных войск, до 700 французов погибло. Мюрат решительно подавил восстание в столице, разгоняя повстанцев картечью и кавалерией. Он учредил военный трибунал под началом генерала Груши, к вечеру 2 мая расстреляли 120 захваченных испанцев, после чего Мюрат остановил приведение приговоров в исполнение. Через неделю Наполеон произвёл рокировку: его брат Жозеф Бонапарт сложил с себя титул неаполитанского короля ради короны Испании, а место Жозефа занял Мюрат. 1 августа 1808 года Наполеон удостоил своего верного маршала и родственника короной Неаполя, королевства в южной части Италии. Иоахим Наполеон, как называл себя с тех пор Мюрат, торжественно въехал в Неаполь и начал с амнистии политических преступников. В октябре 1808 года он отбил остров Капри у англичан, в последующие годы обеспечивает безопасность южного фланга империи Наполеона. В сентябре 1810 года Мюрат с неаполитанскими войсками попытался захватить Сицилию, но был отбит англичанами. С 1810 года отношение Мюрата к Франции и Наполеону меняется. Считая свою собственную армию достаточно сильной для нужд государства и недовольный поведением французских генералов, которых он обвинял в неудаче экспедиции на Сицилию, Мюрат просил Наполеона об отзыве французского вспомогательного корпуса, но получил решительный отказ. Тогда Мюрат приказал французским чиновникам принять подданство Неаполя; Наполеон в ответ на это объявил, что Неаполитанское королевство составляет часть великой империи, и граждане Франции по праву вместе с тем и граждане Обеих Сицилий (формальное именование Неаполитанского королевства). Этот манифест сделал положение Мюрата довольно тяжёлым; ему и без того приходилось вести трудную борьбу с систематически устраивавшими заговоры роялистами, с разбойничьими шайками, с финансовыми затруднениями. Он стал окружать себя шпионами и начал понемногу отменять введённые им самим либеральные реформы. Во время похода 1812 года в Россию Мюрат командовал резервной кавалерией Великой Армии — 3 корпусами, насчитывающими в начале кампании свыше 30 тысяч всадников.

Первую половину кампании он действовал в авангарде, атакуя при первой возможности отступающую русскую армию. Лично водил в атаку конный полк под Витебском, неудачно пытался задержать отход дивизии Неверовского в сражении за Смоленск, безуспешно старался сбить русские заслоны под Валутино. До крайности самолюбивый, король Неаполя настолько поссорился с маршалом Даву в конце августа под Вязьмой, что собрался было выяснять отношения саблей, но приближённым удалось отговорить его. В Бородинском сражении Мюрат проявил себя с лучшей стороны. Личным мужеством увлекал за собой кавалерию, попал в окружение на редутах и отбивался саблей от русских, пока атака французской пехоты не выручила его. Находясь большую часть времени в центре боя под обстрелом, Мюрат счастливо уцелел в битве, в которой французская армия потеряла более 40 генералов убитыми и ранеными. Затем Мюрат командовал авангардом, вплотную следуя за отступающей русской армией. Кутузову удалось сбить со следа Мюрата, увлечь его в ложном направлении на Казань, а тем временем развернуть войска и занять фланговую позицию к югу от Москвы. В боевых действиях наступило затишье, передовые посты русских и французов вступали в разговоры. Генерал Ермолов в мемуарах так описывает эти примечательные встречи: «Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королём неаполитанским… Мюрат являлся то одетый по-гишпански, то в вымышленном преглупом наряде, с собольей шапкою, в глазетовых панталонах. Милорадович — на казачьей лошади, с плетью, с тремя шалями ярких цветов, не согласующихся между собою, которые, концами обернутые вокруг шеи, во всю длину развевались по воле ветра. Третьего подобного не было в армиях!» Об особом отношении казаков к Мюрату свидетельствуют Коленкур и Сегюр. Из мемуаров Сегюра: «Мюрат с удовольствием показывался перед вражескими аванпостами. Он наслаждался тем, что привлекал к себе все взоры. Его наружность, его храбрость, его ранг обращали на него всеобщее внимание. Русские начальники ничуть не выказывали к нему отвращения; напротив, они осыпали его знаками внимания, поддерживавшими его иллюзию… На мгновение Мюрат готов был даже подумать, что они не будут сражаться против него! Он зашёл так далеко, что Наполеон, читая его письмо, однажды воскликнул: „Мюрат, король казаков? Что за глупость! Людям, которые всего достигли, могут приходить в голову всевозможные идеи!“» В Тарутинском бою, ознаменовавшим начало отступления Наполеона, французский авангард под командованием Мюрата был разгромлен внезапной атакой русских дивизий. От полного уничтожения его спасла энергия и храбрость Мюрата, который сумел организовать сопротивление и унять панику. После этого король Неаполя не играл заметной роли в последующих сражениях, французская кавалерия из-за падежа лошадей превратилась в пехоту и не могла эффективно биться против русских. Наполеон, покидая армию 6 декабря 1812 года, передал Мюрату главное командование. По свидетельствам соратников Наполеон не рассматривал Мюрата как полководца, но надеялся, что тот сумеет увлечь солдат своей энергией и решимостью. Королю Неаполя была поставлена задача укрепиться в Вильно и остановить продвижение русских войск, пока французский император собирает свежие армии. По единодушному мнению с французской стороны Мюрат не справился с возложенными на него обязанностями. Остатки французской армии в России потеряли всякое управление, каждый спасался как может. Наполеон, по свидетельству Коленкура, резко отозвался о Мюрате: «То, что спасла бы сотня отважных людей, погибло под носом у десятка тысяч храбрецов по вине Мюрата. Капитан волтижеров лучше командовал бы армией, чем он… Нет более отважных людей на поле сражения, чем Мюрат и Ней, и нет менее решительных людей, чем они, когда надо принять какое-нибудь решение у себя в кабинете». Через месяц (16 января 1813 года) Мюрат самовольно сдал командование армией Евгению Богарне, а сам отправился спасать своё королевство, из которого получил тревожные вести. Официально было объявлено о смене командования в связи с болезнью Мюрата. Наполеон расценил его поступок как дезертирство, но скоро простил любимца. Мюрат вернулся в армию Наполеона в июне 1813 года, к началу наиболее активной фазы кампании. Удачно командовал кавалерией в битве под Дрезденом, но после поражения в Лейпцигском сражении 24 октября покинул Наполеона. Крайне раздражённый оскорблениями, которыми осыпал его Наполеон, Мюрат решился изменить ему и заключил 8 января 1814 года тайный договор с Австрией, по которому обязался двинуть 35-тыс. корпус против войск королевства Италия, возглавляемых Евгением Богарне. Прокламацией к войскам Мюрат объявил, что интересы государства требуют отделения дела Неаполя от дела Наполеона и присоединения неаполитанских войск к войскам союзников. Мюрат двинул свои войска против бывшего соратника по Великой Армии Евгения Богарне, 19 января занял Рим, потом Флоренцию и Тоскану. Мюрат избегал активных боевых действий, медлил, не обнаруживал прежней энергии и, в общем, ничего не сделал непосредственно на поле боя. Он вступил в тайные переговоры с Наполеоном, требуя себе всю Италию к югу от реки По.

В письме от 18 февраля 1814 Наполеон выговаривал своему любимцу: «Воспользуйся, раз уж так случилось, преимуществом измены, которую я объясняю исключительно страхом, для того, чтобы оказать мне услуги ценной информацией. Я рассчитываю на тебя… Ты принёс мне столько вреда, сколько только мог, начиная с твоего возвращения из Вильно; но мы больше не будем касаться этого. Титул короля сорвал тебе голову. Если ты желаешь сохранить его, поставь себя правильно и держи своё слово». Отречение Наполеона нарушило планы Мюрата. В мае 1814 он отвёл войска в Неаполитанское королевство. Представителей Мюрата не допустили на мирные переговоры в Вене. Союзные державы не спешили признавать его легитимность, склоняясь вернуть трон прежнему королю Обеих Сицилий Фердинанду IV (в распоряжении которого оставалась Сицилия). В северной Италии были сконцентрированы 150 тыс. австрийских войск для смещения Мюрата, однако события приняли неожиданный оборот. 1 марта 1815 года Наполеон, покинув остров Эльбу, высадился во Франции, положив начало триумфальному возвращению к власти. Мюрат немедленно воспользовался этим и 18 марта объявил войну Австрии. Он обратился прокламацией от 30 марта ко всем итальянцам как единой нации, впервые обозначив движение за объединение феодально раздробленной Италии. В прокламации он призвал народ к борьбе за освобождение Италии от иностранных (то есть австрийских) войск: «80 тысяч солдат из Неаполя, ведомые их королём [Мюратом], поклялись не останавливаться, пока не освободят Италию. Мы призываем итальянцев из каждой провинции помочь в осуществлении этого великого замысла». Реально Мюрат располагал 42 тыс. солдат, с которыми занял Рим, потом Болонью и ряд других городов, пока не дошёл до реки По, где потерпел поражение. Австрийские корпуса Бьянки и Нугента перешли в контрнаступление. Решающее сражение произошло 2 мая 1815 при Толентино. В первый день Мюрату удалось рассеять австрийские авангарды, однако на следующий день Бьянки усилился подкреплениями и атаковал Мюрата. Мюрат, лично возглавив батальоны, удачной контратакой отбросил австрийцев на их исходную укреплённую позицию. Однако на другом участке боя австрийцы опрокинули неаполитанскую дивизию, и Мюрату ничего не оставалось, как отступить перед превосходящими силами (40 тысяч австрийцев против 27 тысяч неаполитанской армии). В этот момент пришло извещение о проходе 12-тысячного австрийского корпуса Нугента в тыл неаполитанской армии. Более того, на юге Италии разгорелось восстание в пользу прежнего короля Неаполя Фердинанда. Оставив армию на своего генерала Чараскоза, Мюрат бросился спасать семью в Неаполь, жители которого вышли на улицы против Иоахима-Наполеона. 19 мая Мюрат отбывает на корабле во Францию, переодевшись матросом, его семья эвакуируется в Австрию на английском корабле. Наполеон, ещё не успевший даже выступить против союзников, не пожелал видеть беглого маршала и приказал ему ждать в Тулоне на юге Франции дальнейших распоряжений, так что в битве при Ватерлоо Мюрат не принимал участия. Наполеон о Мюрате в разговоре от 8 февраля 1816 г.: «Судьбой было предрешено, чтобы Мюрат пал. Я мог взять его на Ватерлоо, но французское войско было столь патриотично, столь честно, что сомнительно, чтобы оно перебороло то отвращение и тот ужас, которые испытывало к предателям. Не думаю, что я имел столько власти, чтобы поддержать его, и всё же он мог принести нам победу. Нам очень не хватало его в некоторые моменты того дня. Прорвать три или четыре английских каре, — Мюрат был создан для этого; не было более решительного, бесстрашного и блестящего кавалерийского начальника». После второй реставрации Мюрат покинул Францию 23 августа и укрылся от преследований роялистов на Корсике, где собрал 250 вооружённых сторонников. Австрия выдала паспорт Мюрату с условием отречения его от титула короля и подчинения австрийским законам, предоставила титул графа и местожительство в Богемии. Восторженный приём, оказанный на Корсике, вдохновил Мюрата на дерзкую авантюру. Он составил план высадки в Неаполе, в надежде, что весь народ восстанет под его знаменем. 28 сентября 1815 года его флотилия из 6 кораблей покинула Корсику. Ветра сильно задержали продвижение, затем буря рассеяла флотилию, часть кораблей вернулась обратно. Мюрат, оставшись с 2 кораблями, под уговорами соратников решился идти в Триест к австрийцам, отказавшись от авантюры. Капитан убедил его совершить высадку для пополнения провизии. Мюрат, склонный к театральным эффектам, приказал выйти на берег в полной униформе. Мюрат высадился 8 октября на берег в Калабрии близ городка Пиццо с 28 солдатами. Местные жители, включая гарнизон, приняли его появление сдержанно, без восторга и без враждебности. Из Пиццо Мюрат двинулся в районный центр Монте-Леоне, но здесь его команду обстреляли жандармы. Мюрат отступил к месту высадки, однако его корабль уже ушёл. Жандармы бросили бывшего короля в тюрьму, где с ним обращались уважительно, дожидаясь инструкций от правительства Неаполя. Во время первых допросов Мюрат вёл себя уклончиво, стараясь доказать, что он высадился на берег без намерения произвести восстание, занесенный бурей. Уликой явилась найденная прокламация с призывом к восстанию, которую забыли уничтожить перед высадкой. 13 октября 1815 года военный суд приговорил Мюрата к расстрелу с немедленным приведением приговора в исполнение. Он написал прощальное письмо семье, в котором выразил сожаление лишь о том, что умирает вдали от детей. Встав перед солдатами, Мюрат поцеловал медальончик с портретом жены и скомандовал: «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!» Залп из 12 ружей прервал блестящую карьеру сына трактирщика.

Статуя короля Иоахима. Неаполь, Палаццо Реале, фасад, выходящий на Пьяцца Плебисчита. Установлена в 1888.

А.Коленкур о Мюрате: «Его злополучная страсть к пышным костюмам приводила к тому, что этот храбрейший из королей, этот король храбрецов имел вид короля с бульварных подмостков. Император находил его смешным, говорил ему это и повторял это во всеуслышание, но не сердился на эту причуду, которая нравилась солдатам, тем паче, что она привлекала внимание неприятеля к королю и, следовательно, подвергала его большим опасностям, чем их». Сегюр оставил такой отзыв о Мюрате в период наступления на Москву: «Мюрат, этот театральный король по изысканности своего наряда и истинный монарх по своей необыкновенной отваге и кипучей деятельности, был смел, как удалая атака, и всегда имел вид превосходства и угрожающей отваги, что было самым опасным оружием наступления». Мюрат и Каролина Бонапарт имели 4 детей: Наполеон-Ахилл Мюрат (Napoléon Achille Murat, 1801—1847) — старший сын, в 1821 году переселился в Соединённые Штаты Америки; во время бельгийской революции поступил в бельгийскую армию, но потом вернулся в Америку; Мария Летиция Жозефина Мюрат (1802—1859); Наполеон-Люсьен-Шарль Мюрат, принц Понте-Корво (Napoleon Lucien Charles Murat, 1803—1878) — второй сын, также жил в Америке, потом вернулся во Францию; в 1849—1850 гг. был полномочным министром Франции в Турине. В 1853 году Наполеон III назначил его сенатором. Во второй половине 1850-х годов стремился получить как наследник трон Обеих Сицилий, но Наполеон III не поддержал претендента, и его надежды не осуществились; Луиза Юлия Каролина Мюрат (1805—1889). По версии Магды Нейман (книга «Армяне», 1899 г.) Иоахим Мюрат был карабахским армянином Овакимом Мурадяном, эмигрировавшим во Францию ребенком. Некоторые из потомков Мюрата (принц Ален с супругой и дочерью) живут в грузинском городе Зугдиди (Дворец Дадианов-Мюратов). В 1804 году, когда хорошим тоном становится вспоминать о знатных предках, г-н де Мюра-Систриер написал Иоахиму Мюрату, тогда — маршалу Империи, желая напомнить, что род, как можно предположить, происходит от виконтов де Мюра. По крайней мере, семейство Мюра-Систриер претендовало на такое родство хотя и не смогло доказать это какими-либо документами. «В 1416 году,— утверждал Мишель-Франсуа де Мюра-Систриер, только что сделавшийся графом де Мюра,— после конфискации за измену наследственных владений виконтов де Мюра в пользу графов де Карла, старшая ветвь рода разделилась: Жан Мюра остался в Верхней Оверни и женился на девице из рода Систриер, чье имя присоединил к своему, а младший обосновался в местечке, прозванном впоследствии Мюра-сюр-Агасс на границе Оверни и Керси, в замке, который уже давно разрушен. Там его потомки пробыли до 1550 или 1560 года, а затем перебрались в замок Лупиак на берегу Ло около Ла Мадлен. В ту эпоху они владели немалыми землями в известняковых пустошах около Грама, где стоял их замок; когда они переселились туда, он стал называться замком Мюра; впоследствии его снес г-н де Лупиак — нынешний владелец достояния старшей ветви этого семейства. Из этих сведений должно заключить, что Мюра, обосновавшиеся в тех местах,— младшие представители этого рода и все имеют общих предков». Мюрат не дал хода этим претензиям в отличие от множества современников, занятых отысканием благородных предков, он не стал добиваться восстановления своего семейства в сомнительных дворянских правах. Как и его старый товарищ по оружию, Лефевр, он мог бы сказать: «Мои предки? Их отсчет начинается с меня». Библиография: Тюлар Ж. Мюрат, или пробуждение нации / Перевод с французского — Москва: Терра, 1993. — 382 страницы. Литература: Сухомлинов В.А., Мюрат Иоахим - Наполеон король Обеих Сицилии, Санкт-Петербург, 1896: Garnier J.P., Murat, roi de Naples, P., 1959; Lucas-Dubreton J., Murat, P. 1944.

1769

Сальваторе Вигано (итальянское имя - Salvatore Viganò)

выдающийся итальянский балетный артист и балетмейстер, а также композитор. Родился в Неаполе, в музыкальной артистической семье, отец - итальянский хореограф Онорато Вигано (ит. Onorato Viganò), он и стал первым педагогом своему сыну. А первым учителем музыки стал его дядя со стороны матери Луиджи Боккерини (ит. Luigi Boccherini), итальянский виолончелист и композитор 18-го века, автор около 450 музыкальных произведений. Впервые на балетную сцену Сальваторе вышел 13-летним подростком — в 1782 году, в Риме, причём в женской партии. С этого возраста и началась обычная для того времени актёрская карьера с постоянными гастролями и переездами с места на место: он работал в разных городах и странах и скоро прославился как виртуозный балетный танцор. В 1783 или 1786 году (даты варьируются в источниках) впервые проявил себя как композитор, сочинив комическую оперу «Обнаруженная вдовушка» («La vedova scoperta»). В это время Луиджи Боккерини работал в Мадриде, где пользовался большой славой и вниманием королевских особ; желая посодействовать карьере племянника, он договорился о его приезде. Гастроли в Испанию стали знаменательными для начинающего хореографа. Там он встретил юную австрийскую (или испанскую) танцовщицу по имени Мария Тереза Медина — а вскоре они сыграли свадьбу, и балерина с новой фамилией Вигано стала его постоянной партнершей и участницей его дальнейших постановок, но еще и причиной немалых страданий впоследствии, когда семейное счастье разладилось, а балерина с возрастом чрезмерно увлеклась интригами, в том числе и против мужа. В Мадриде же он познакомился с французским хореографом Жаном Добервалем. Это знакомство отложило отпечаток на всем дальнейшем творчестве С.Вигано. Жан Доберваль был родоначальником нового балетного направления — простонародного комического балета, где впервые действующими лицами становились не боги и герои, даже не короли и вельможи, а простолюдины, а сюжет уводил от героики и пафоса к бытовым житейским проблемам. Жан Доберваль, изгнанный за свои эстетические взгляды из парижской Королевской академии музыки (Académie Royale de Musique, ныне Гранд Опера), где он недолго возглавлял балетную труппу, колесил по миру в поисках пристанища своим творческим замыслам и наконец обрел его в провинциальном французском городе Бордо. Сальваторе Вигано последовал за ним, став верным последователем Доберваля, и в своем дальнейшем творчестве развил его эстетические положения, напрочь уйдя от пафоса красивого «танца для танца» к характерным образам. Когда Ж.Доберваль, убегая из революционной Франции и якобинцев, прибыл в Лондон и стал там возобновлять свои постановки, Сальваторе Вигано тоже отправился туда и 30 апреля 1791 г. в театре «Пантеон» (Pantheon Theater) принял участие в спектакле «La Fille mal gardée», исполнив партию Алена, незадачливого жениха деревенской красотки Лизы (партнёрами стали: жена Доберваля мадемуазель Теодор — в роли Лизы, а Колена играл будущий выдающийся балетмейстер Шарль Дидло, в то время начинающий танцор и тоже ученик Ж. Доберваля). Балет «La Fille mal gardée» (на русской сцене балет известен под названием «Тщетная предосторожность», а в дословном переводе: Плохо присмотренная дочь или Плохо охраняемая дочь) считается самой удачной работой Доберваля и впоследствии вошел в мировую балетную классику. Через пару лет, в 1793 году, на сцене театра «Сан-Самуэле» в Венеции С.Вигано уже сам повторил этот балет Доберваля, причем он не только поставил спектакль как балетмейстер, но и исполнил в нем главную партию Колена, а в роли Лизы вышла его жена Мария Вигано. Эта постановка стала первым не-авторским возобновлением известного балета и положила начало многим сотням последующим — балет «La Fille mal gardée» не сходит с мировых сцен вот уже более 220 лет. Но еще до этой постановки С. Вигано на сцене театра «Сан-Самуэле» в Венеции успешно создал свою первую постановку в 1791 году: «Рауль де Креки» на музыку одноимённой оперы французского композитора Никола Далейрака. В дальнейшем Сальваторе Вигано вместе со своей женой Марией Терезой, уже полностью перейдя на балетмейстерскую деятельность, работал во многих европейских театрах, часто сам сочиняя музыку к своим постановкам. В 1799 году его пригласили балетмейстером в Венский придворный театр. Поначалу он ставил дивертисменты и маленькие балеты, а сам работал над идеей постановки своего большого балета «Творения Прометея» — он вывел Прометея как бунтаря, похитившего небесный огонь и восставшего против всевластия Зевса. Идея заинтересовала Бетховена, и тот откликнулся на предложение о совместной работе. Балет «Творения Прометея» (Les Créatures de Prométhée) был поставлен 28 марта 1801 в музыкальном театре Вены, а через некоторое время Вигано продолжил работу над ним, используя дополнительно музыку других композиторов — Гайдна и Моцарта, а кроме того, какие-то музыкальные фрагменты сочинил сам. С 1811 года и до самой своей смерти он возглавлял балет в театре Ла Скала (Милан). В своих балетах С.Вигано прежде всего опирался на сюжетную основу и использовал сложные драматические и философские литературные произведения. Среди его других балетов: «Софья Московская, или Стрельцы», трагедия-балет «Весталка» (1818 г.), «Мирра» по Альфьери, «Любовь к трем апельсинам» по Карло Гоцци, «Титаны» (театр Ла Скала, 1819 г.); особо много его привлекали драматические произведения Шекспира, на основе которых он поставил балеты «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Буря», «Макбет». Он придавал большое значение массовым сценам, и современники даже называли его постановки хореодрамами. Скончался в Милане 10 августа 1821 года.

1770

Антуан Ришпанс (французское имя - Antoine Richepanse)

французский дивизионный генерал. Родился в Меце, сын офицера. Вступив в 1791 году в военную службу, отличился в сражении при Альтенкирхене в 1794 году и был произведён в бригадные генералы. Он и Ней командовали кавалерийскими бригадами Рейн-Мозельской, а впоследствии Самбро-Маасской армий, и особенно отличились в походах 1796 и 1797 годов. 6 августа 1796 года, Ришпанс был тяжело ранен при Эбрахе. В следующем году, предводительствуя конными егерями дивизии генерала Гоша, он в сражении при переправе через Рейн у Нейвида 18 апреля отнял у австрийцев двадцать семь пушек и семь знамён. В 1799 году он был назначен в Итальянскую армию Шампионе и 4 ноября при Фоссано произвёл несколько блестящих кавалерийских атак против артиллерии. В 1800 году Ришпанс командовал дивизией Рейнской армии Моро, участвовал в сражениях при Энгене и Штокахе, Москирхе, Биберахе и Гохштедте, блокировал Ульм, а потом был главным вершителем победы, одержанной французами при Гогенлиндене. Неотступно преследуя неприятеля, Ришпанс 17 и 18 декабря разбил его арьергард при Франкенмаркте, Феклабрюке и Шванштадте и причинил австрийцам значительный урон. Перемирие в Штейере окончило эту кампанию. После подписания предварительных мирных условий с Англией, Ришпансу поручено было Наполеоном Бонапартом усмирить бунт на Гваделупе и восстановить владычество Франции на этом острове. В первых числах апреля 1802 года, эскадра из трёх линейных кораблей и четырёх фрегатов отплыла из Бреста и 7 мая высадила на берег Гваделупы 3500 солдат. Мятежники вскоре были разбиты и их укрепления взяты. Ришпанс занялся устройством нового управления и восстановлением порядка на острове, но, заболев жёлтой лихорадкой, скончался 3 сентября 1802 года. Наполеон почтил его память, назвав одну из улиц Парижа его именем, а вдове Ришпанса пожаловал графское достоинство. Также в его честь был назван форт на Гваделупе и его имя выбито на Триумфальной арке в Париже. Источники: Военный энциклопедический лексикон. 2-е издание. Том XI. Санкт-Петербург, 1856; Энциклопедия военных и морских наук. Том VI. Санкт-Петербург, 1892; Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852. Vol. 2; Зотов А.В. Забытый Моро, Санкт-Петербург, ЗНАК, 2009; Зотов А.В. Главный соперник Наполеона. Великий генерал Моро, Москва, ВЕЧЕ, 2012.

1772

Ефим Ефимович Рынкевич (Ренкевич)

действительный статский советник, Вятский гражданский губернатор. Происходил из дворян Лифляндской губернии и родился в Ямбурге. В службу зачислен нижним чином в лейб-гвардии в Измайловский полк. 1 января 1790 г. был переведён из него капитаном в Псковский мушкетерский полк, а 3 июля 1791 г. перемещён был в Козловский мушкетёрский полк. В год своего поступления в действительную службу Рынкевич принял участие в походах против шведов — в 1790 году и 28 апреля находился в команде у секунд-майора Несветаева и при пограничной деревне у Раксаловой перешёл неприятельскую сторону за реку Кюмень, при занятии неприятельского стана. В 1792 г. с 26 июля находился в Польше, в 1794 г. был там же в делах против поляков: 26 мая — при Щикочине, 28 и 29 — при Песочном; был затем в действительных сражениях со 2 июля по 26 августа у Варшавы, под долговременной канонадой; 27 сентября переправился на правую сторону реки Вислы и 29-го участвовал в атаке и разбитии неприятеля, укрепившего стан при Мещевице, где взят был Костюшко. 24 сентября он был при штурме Праги. 29 сентября 1794 г., за отличие против поляков был пожалован в секунд-майоры, получив, кроме того, за штурм Праги, золотой крест. Переведённый, 21 августа 1798 г., в Полтавский мушкетерский полк, Рынкевич 12 января 1799 г. был назначен его полковым командиром и 15 сентября того же года произведён был в подполковники. Награждённый 30 января 1800 г. орденом святой Анны 2-й степени, а 11 декабря того же года произведённый в полковники, Рынкевич 24 декабря 1801 г., по прошению, уволен был от службы. Поступив, 30 ноября 1806 г., в состав Земского войска, Рынкевич находился сначала тысячником по 4-й области, а потом, по требованию Главнокомандующего ею, назначен был для образования подвижной милиции — до 31 января 1808 г., причём в 1808 г. получил за это подарок и золотую медаль на Владимирской ленте. В Отечественную войну 1812 г. Рынкевич с Рязанским ополчением, в которое поступил 8 августа 1812 г. и в котором командовал 3-м пехотным полком, был «в походах и действиях противу неприятеля для защищения к столичному городу Москве», за что и получил Высочайше установленную в 1812 г. серебряную медаль на голубой ленте; по переходе же за границу 19 июля 1813 г. Рынкевич принял под свое начальство бригаду и был взят с ней из Рязанского ополчения по именному Высочайшему повелению генерал-адъютантом Закревским в Польскую армию. Рынкевич участвовал в блокаде Дрездена с 1 октября по 1 ноября 1813 года, и в бывшей вылазке французов из Дрездена 5 октября и в действительном сражении против оных. Также находился и при сдаче этого города на капитуляцию. После сего, выступив с полком через Пруссию, Бранденбург и Вестфалию, находился при блокаде крепости Магдебурга с 15 декабря 1813 г. по 4 января 1814 года, где во время сделанной неприятелем сильной вылазки 19 декабря при деревне Дездорф. Затем, выступив к Гамбургу, проходил через Брауншвейг, Ганновер, Голштинию, Данию и по прибытии к Гамбургу находился при блокаде этой крепости с 22 января по 15 июня 1814 г. За дела, бывшие 28 января и 5 февраля того же года и за ночные вылазки получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». По сдаче Гамбурга, следуя со вверенным ему отрядом вторично через Голштинию и Ганновер, проходил герцогства Мекленбург-Шверинское и Мекленбург-Штрелицкое и потом через Пруссию, Померанию и Польшу вернулся в Россию. Уволившись от службы 13 апреля 1815 г., по роспуске ополчения, Рынкевич 12 июля того же года был назначен исполняющим дела Симбирского вице-губернатора, в каковой должности был утвержден 10 ноября 1816 г. с производством в статские советники. 3 августа 1817 г. Рынкевич был переведён вице-губернатором в Москву, 21 августа 1818 г. награждён был орденом св. Владимира 3-й степени, а 18 апреля 1819 г. произведён в действительные статские советники. 28 октября 1821 г. Рынкевич уволен был, по прошению, от должности Московского вице-губернатора с назначением состоять при Герольдии. В Москве Рынкевич, по свидетельству управляющего III отделением собственной Его Величества канцелярии генерала фон Фока, «вел жизнь чрезвычайно роскошную, позволяя себе, по занимаемому им месту, большие злоупотребления. Покойный граф Гурьев намерен был предать его уголовному Суду, но предстательством Обер-егермейстера Пашкова, на племяннице которого Рынкевич был женат, он избавился от Суда и был только удален от места». 27 августа 1829 г. он был назначен в Комиссию, Высочайше учрежденную для рассмотрения Положения о мерах борьбы с корчемством, 28 ноября того же года определён был чиновником особых поручении Министерства внутренних дел и, наконец, 24 января 1830 г. назначен Вятским гражданским губернатором. Рынкевич умер 19 марта 1834 года, после десятинедельной болезни, и похоронен был сперва в Вятке, в церкви Всех Святых, а затем перезахоронен в Московском Новодевичьем монастыре, куда тело его было вывезено 5 июня того же года. «Безкорыстный, справедливый, исполненный живейшего сострадания, он всю свою жизнь провел в служении отечеству и благотворительности. Его кончина повергла весь город в уныние и печаль непритворную». Награды и премии: Орден Святой Анны 2-й степени (1800), Золотое оружие «За храбрость», Орден Святого Владимира 3-й степени (1818). С 1799 года был женат на Александре Александровне Пашковой (1770—1825), дочери Александра Ильича Пашкова (1734—1809) от брака его с миллионершей Дарьей Ивановной Мясниковой (1743—1808). Этим объяснялось богатство Рынкевича, о котором вспоминал в своих записках С.П.Жихарев. Получил за женой большие поместья в Ветлужском уезде Костромской губернии. Дети: Александр Ефимович (1802—1829), служил в лейб-гвардии Конному полку вместе с поэтом князем А.И.Одоевским и был замешан в деле декабристов, в наказание в 1826 г. был переведён в Бакинский гарнизонный батальон прапорщиком; Татьяна Ефимовна (1804—1828), была первой женой подпоручика Ивана Алексеевича Пушкина (1804—1875); Ефим Ефимович (1807—1849), был управляющим Московской палатой Государственных имуществ. Источники: Рынкевич (Ренкевич), Ефим Ефимович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — Санкт-Петербург—Москва, 1896—1918.

1774

Франсуа-Мари Доден (французское имя - François-Marie Daudin)

французский зоолог. Родился в Париже. В своих трудах «Traité élémentaire et complet d'ornithologie» (1800, 2 тома) и «Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles» (1802–1805, 8 томов) он описал, в том числе и впервые, 517 видов птиц и рептилий. Умер в Париже в 1804 году.Труды: Recueil de memoires ... sur les Mollusques, de Vers et les Zoophytes. Paris 1806 p.m; Histoire naturelle des rainettes, des grenouilles et des crapauds. Bertrandet & Levrault, Paris 1802/1803; Histoire naturelle, générale et particulière, des reptiles. Dufart, Paris 1802–05 p.m; Recueil de mémoires et de notes sur des espèces inédites ou peu connues de mollusques, de vers et de zoophytes. Fuchs, Treuttel & Wurtz, Paris 1800.

1778

Мари Мадлен-Софи Бланшар (более известная как Софи Бланшар; французское имя - Sophie Blanchard)

французский воздухоплаватель и жена пионера воздухоплавания Жан-Пьера Франсуа Бланшара. Софи Бланшар была первой женщиной — профессиональным воздухоплавателем, после смерти мужа продолжила его дело, совершив более 60 полётов. Получившая европейскую известность своими полётами, Софи Бланшар совершала полёты по заказу Наполеона Бонапарта, при котором она играла роль «Аэронавта официальных мероприятий», заменив Андре-Жака Гарнерина. Во время реставрации монархии в 1814 она совершила полёт в честь Людовика XVIII, который назвал её «Официальным Аэронавтом Реставрации». Воздухоплавание было рискованным делом для его пионеров. Софи Бланшар несколько раз теряла сознание, что было вызвано низкими температурами, и едва не утонула, когда её шар приземлился в болото. В 1819 она стала первой женщиной, погибшей в авиакатастрофе, когда во время показательного полёта в Садах Тиволи в Париже она запустила фейерверк, который попал в воздушный шар и вызвал взрыв. Её аппарат упал на крышу дома, что стало причиной смерти Софи. Обычно её упоминают в источниках как Мадам Бланшар, однако часто используются комбинации её имён и фамилий девичьей и в браке, в том числе Мадлен-Софи Бланшар, Мари Мадлен-Софи Бланшар, Мари Софи Арман и Мадлен-Софи Арман Бланшар. Софи Бланшар, урождённая Мари Мадлен-Софи Арман, родилась в протестантской семье в Труа-Канонс, недалеко от города Ла-Рошель. О периоде её жизни до замужества с Жан-Пьером Франсуа Бланшаром, первым в мире профессиональным воздухоплавателем, известно немного. Дата её замужества достоверно неизвестна; источники датируют это событие уже началом 1794 или 1797, однако большинство называют 1804, год её первого подъёма на воздушном шаре. Бланшар развёлся со своей первой женой, Викторией Лебран, их четыре ребёнка сопровождали его в поездках по Европе, но известно, что она умерла в бедности. Софи описывали по разному, сначала как «маленькую, уродливую и нервную жену», «маленькую с острыми птичьими чертами», позднее как «маленькую и прекрасную»; Софи больше чувствовала себя как дома в небе, чем на земле, где она часто приходила в возбуждённое состояние и была очень ранимой. Она боялась громкого шума и поездок в каретах, однако была бесстрашна в воздухе. Они вместе с мужем потерпели крушение во время совместного полёта в 1807 (её 11-й подъём, возможно, его 61-й), во время которого он получил травму головы. Тем не менее, через некоторое время она отошла от шока. Софи совершила свой первый полёт на воздушном шаре вместе с мужем в Марселе 27 декабря 1804. Супружеская пара была перед лицом банкротства в связи с тем, что бизнес мужа шёл все хуже, и они решили, что женщина-воздухоплаватель привлечёт больше внимания публики, что поможет им решить финансовые проблемы. Она описывала свои чувства как «ни с чем не сравнимую неожиданность» (sensation incomparable). Софи совершила второй полёт вместе с мужем, третий полёт 18 августа 1805 был уже самостоятельным, подъём был совершён в саду в доминиканском монастыре в Тулузе. Фактически Софи Бланшар не была первой женщиной, поднявшейся на воздушном шаре. 20 мая 1784 маркиза и графиня Монталембер, графиня Подена и мисс де Лагард поднялись на привязанном воздушном шаре в Париже. При этом она также не была первой женщиной, поднявшейся на непривязанном воздушном шаре: это первенство приписывалось Гражданке Анри, которая совершила полёт вместе с Андре-Жаком Гарнерином в 1798, хотя фактически эта честь принадлежит Элизабет Тибл. Тибл, оперная певица, совершила полёт в присутствии шведского короля Густава III в Лионе 4 июня 1784, за 14 лет до полёта Гражданки Анри. Софи Бланшар, однако, была первой женщиной-пилотом собственного воздушного шара и первой, для кого воздухоплавание стало профессией. В 1809 муж Софи Бланшар скончался от травм, полученных при падении с воздушного шара в Гааге после сердечного приступа. После его смерти Софи продолжила полёты на воздушном шаре, специализируясь на ночных полётах, часто оставаясь в воздухе всю ночь.

Подъём воздушного шара на Марсовом поле, 24 июня 1810.

Софи проводила эксперименты с парашютами, начатые её мужем, в частности, спускала с парашютом щенков; в её программе был запуск фейерверков, и она сбрасывала на маленьких парашютах различную пиротехнику. Другие воздухоплаватели получили известность, выпрыгивая с воздушного шара с парашютом, например, семья Андре-Жака Гарнерина, чьи жена, дочь и племянница совершали такие прыжки регулярно. Его племянница, Эльза Гарнерин, была главным конкурентом Софи Бланшар как женщина-воздухоплаватель, и в то время сложно было отдать предпочтение одной перед другой. Возможно, Софи Бланшар совершала прыжки с парашютом с воздушного шара, однако её основным интересом был подъём на воздушных шарах. К моменту смерти мужа семья Бланшар была в долгах, поэтому для минимизации расходов Софи должна была выбрать наиболее экономичный вид воздушного шара. Она использовала воздушный шар, наполненный водородом (или шарльер), так как он позволял подниматься в маленькой гондоле, и не было особенных требований к материалу воздушного шара, в отличие от заполняемого воздухом монгольфьера. Кроме того, наполненный водородом шар не требовал наличия горелки, а собственный вес Софи был мал, что позволяло ей дополнительно сократить расходы на газ. До этого Софи использовала, или, по крайней мере, ей принадлежал воздушный шар, наполняемый горячим воздухом; полковник Франц Макерони отмечал в своих мемуарах, что он продал ей такой воздушный шар в 1811 за 40 фунтов. Софи Бланшар стала фавориткой Наполеона, сменив Андре-Жака Гарнерина в 1804. Гарнерин совершил весьма неудачный полёт, потеряв контроль за воздушным шаром во время полёта в честь коронации Наполеона в Париже; в конечном счёте воздушный шар дрейфовал до Рима, где он упал в озеро Браччиано, что стало причиной множества шуток в адрес Наполеона. Титул, данный Софи Бланшар Наполеоном, остался до конца неясен: однозначно она стала «Аэронавтом официальных мероприятий» («Aéronaute des Fêtes Officielles»), что влекло за собой обязанность организовывать показательные полёты на воздушных шарах на больших праздниках, однако также, возможно, она была назначена Главным Министром Воздухоплавания, в роли которого она, по сообщениям, составляла планы воздушного вторжения в Англию.

Софи совершает подъём на воздушном шаре в Милане 15 августа 1811 в честь 42-летия Наполеона.

Софи совершала подъёмы в честь Наполеона 24 июня 1810 с Марсова поля в Париже и на празднике, проводимом Императорской Гвардией в честь брака Наполеона с Марией-Луизой Австрийской. После рождения сына Наполеона Бланшар совершила подъём с Марсова поля в Париже, во время которого разбрасывала листовки с сообщениями о прошедшем событии. Впоследствии она совершила полёт в честь его крещения в Сен-Клу 23 июня 1811, с запуском фейерверка с воздушного шара, а затем на «Féte de l’Emperor» в Милане 15 августа 1811. Софи совершила полёт в плохую погоду над Кампо Марте в Неаполе для разведки и координации штурма шурином Наполеона Мюратом, Неаполитанским королём, в 1811. Когда Людовик XVIII вступил в Париж 4 мая 1814 после реставрации Бурбонов на французский трон, Софи Бланшар поднялась на воздушном шаре над Новым мостом, что было частью триумфальной процессии. Людовик XVIII был настолько впечатлён, что назначил её на аналогичную должность «Официального Аэронавта Реставрации». Получившая европейскую известность, Софи собирала толпы на своих показательных полётах. Во Франкфурте её полёт стал причиной плохого приёма оперы Карла Марии Вебера Сильвана в ночь её первого представления 16 сентября 1810: публика предпочла полёт мадам Бланшар премьере оперы. Много показательных полётов было совершено в Италии. В 1811 она совершала перелёт из Рима в Неаполь с остановкой после 60 миль (97 км), затем поднялась в Риме снова, на высоту 12 000 футов (3,660 м), где, как она утверждала, она заснула и проспала до приземления в Тальякоццо. В том же году она снова теряла сознание после подъёма, необходимого, чтобы избежать шторма с градом около Винченес. В результате она провела 14½ часов в воздухе. Софи пересекла Альпы на воздушном шаре и совершила перелёт в Турин 26 апреля 1812, когда температура воздуха упала так низко, что пошла кровь из носа, а на её лице и руках образовались сосульки. Софи едва не умерла 21 сентября 1817, когда во время полёта из Нанта (её 53-го), она приняла болото за место, пригодное для посадки. Стропы её воздушного шара запутались за дерево, что стало причиной опрокидывания гондолы; Бланшар, запутавшаяся в оснастке, должна была утонуть в болоте, однако вскоре после её приземления подоспела помощь. Симпатизируя Марии Терезе де Ламур, которая содержала приют для «падших женщин» (La Miséricorde) в Бордо, она предложила пожертвовать доходы от одного из подъёмов на её предприятие. Де Ламур отказалась, мотивируя тем, что не могла принять деньги, которые Софи заработала с риском для жизни.

Смерть мадам Бланшар; иллюстрация конца XIX в.

6 июля 1819 во время своего 67-го показательного подъёма в Садах Тиволи в Париже, её заполненный водородом воздушный шар загорелся, и Софи Бланшар, запутавшаяся в снастях, упала с воздушного шара и разбилась. Сообщалось, что перед этим подъёмом она нервничала, была необычайно возбуждена. Бланшар совершала подъёмы в Садах Тиволи регулярно, дважды в неделю во время своего пребывания в Париже. Её неоднократно предупреждали об опасности использования фейерверков во время показательных полётов. Этот подъём должен был быть особенно впечатляющим, и в этот раз должно было использоваться больше пиротехники, чем обычно, и, возможно, предостережения произвели на неё влияние. Некоторые из зрителей просили её не совершать столь рискованный подъём, однако другие зрители подгоняли её. Есть свидетельство, что она перед тем, как зайти в гондолу, произнесла: «Allons, ce sera pour la dernière fois» («Хорошо, но это в последний раз»). Около 22:30 (источники указывают разное время) Софи Бланшар начала свой подъём, поднимая белый флаг; на ней также было надето белое платье и белая шляпа со страусиными перьями. Дул сильный ветер и казалось, что воздушный шар изо всех сил стремится подняться вверх. Сбрасывая балласт, Бланшар управляла скоростью подъёма, но воздушный шар цеплялся за деревья. Как только шар миновал верхушки деревьев, Бланшар начала показ, махая флагом. Воздушный шар подсвечивался корзинами, содержащими «бенгальские огни», медленно горящие, окрашенные пиротехнические средства.

Другое изображение смерти Софи Бланшар (1869).

Через короткое время после начала представления воздушный шар охватило пламя. Свидетели сообщают, что воздушный шар на мгновение скрылся за облаком и когда снова стал виден, он уже был в огне. Бланшар начала быстро спускаться, но воздушный шар, подхваченный ветром, полетел в сторону от Садов Тиволи быстрее, чем шар снижался. Некоторые зрители решили, что происходящее является частью показа и выкрикивали приветствия и одобрительные возгласы. Воздушный шар не поднялся слишком высоко, и, хотя вытекающий газ горел, его объём всё же был достаточен для подъёма ещё некоторое время, что не давало гондоле упасть на землю. Быстро сбрасывая балласт, Софи Бланшар смогла замедлить падение. Большинство свидетелей сообщают, что она выглядела спокойной во время спуска, но по мере приближения к земле сжимала руки в отчаянии. По распространившимся позднее слухам, она настолько крепко вцепилась в гондолу, что «её артерии трещали от усилий». Только над крышами домов Рю де Прованс газ в воздушном шаре закончился, и гондола упала на крышу дома. Казалось, что Бланшар должна выжить, а происшествие уже завершилось, однако канаты, держащие её гондолу, загорелись от ещё горящего шара, и Софи Бланшар оказалась в ловушке из снастей, в результате она упала с крыши на мостовую. Джон Пул, свидетель, так описал последние её мгновения: «Возникла ужасная пауза, когда мадам Бланшар, запутавшись в сетке своего воздушного шара, упала на наклонную крышу дома на Рю де Прованс, и затем на мостовую, откуда потом было поднято её разбившееся тело.» Некоторые свидетели приписывают ей выкрик «À moi!» («на помощь!», буквально — «ко мне!»), в момент удара о крышу. Несмотря на то, что многие бросились помочь ей и пытались спасти, Софи умерла или сразу после падения в результате перелома шейных позвонков, или самое большее десять минут спустя. Наиболее вероятной причиной несчастного случая был, как полагали, фейерверк на её воздушном шаре; кроме того, её шар, по всей видимости, был повреждён деревьями во время подъёма, также возможно, что шар был перегружен и поднимался недостаточно быстро. Когда она зажгла фитили, фейерверк направился к воздушному шару вместо того, чтобы улететь от него, искра от одного из них могла попать в отверстие в ткани, что привело к возгоранию газа. Один из зрителей, по свидетельствам, увидел проблему и кричал ей, чтобы она не зажигала фитили, но его крики были заглушены приветственными возгласами толпы. Позднее было высказано предположение, что она оставила клапан открытым, что привело к тому, что искры подожгли газ, или её воздушный шар имел слишком слабую конструкцию, и газ во время подъёма вытекал из него. Норидж Дафф, который был свидетелем полёта и смерти Софи Бланшар, писал: «Впечатление от столь ужасного несчастного случая на глазах нескольких тысяч человек, собравшихся для развлечения, и в праздничном расположении духа, можно легко представить.» После известия о смерти мадам Бланшар владельцы Садов Тиволи немедленно объявили, что средства, собранные в качестве платы за вход, будут пожертвованы в пользу её детей, кроме того, некоторые зрители начали сбор пожертвований у входа в Сады Тиволи. В результате было собрано 2400 франков, однако вскоре обнаружилось, что у неё не было детей, и деньги были использованы на установку памятника ей с изображением горящего воздушного шара на кладбище Пер-Лашез. Эпитафия на её могиле гласила: «victime de son art et de son intrépidité» («жертва своего искусства и отваги»). Остаток денег, около 1000 франков, был пожертвован лютеранской церкви Église des Billettes, которую Бланшар посещала. Она не стала богатой, хотя к моменту смерти у неё уже не было долгов, оставшихся от мужа, и она была материально обеспечена. Каждый из её подъёмов приносил около 1000 франков, не считая стоимости самого воздушного шара и его обслуживания. Она оставила некоторую сумму — от 1000 до 50 000 франков дочери одного из своих знакомых. За свою жизнь она совершила 67 подъёмов на воздушном шаре. История смерти Софи Бланшар стала известна по всей Европе. Жюль Верн упоминал её в романе «Пять недель на воздушном шаре», а Фёдор Достоевский в романе «Игрок» сравнивал острые ощущения во время азартной игры с теми чувствами, которые Бланшар, возможно, испытывала во время падения. Для других авторов её смерть была назидательной историей о женщине, которая преступила границу ей дозволенного (например у Гренвилл Меллен, которая писала, что «женщина на воздушном шаре либо находится не в своей стихии, либо стоит выше этого»), либо ценой тщеславия проводящего такие зрелищные полёты. Чарльз Диккенс комментировал это событие: «Кувшин часто бывает хорошо сделан, однако, будьте уверены, однажды он будет разбит». С появлением полётов с двигателем воздушные шары и история Софи Бланшар стали забываться и ушли в историю авиации. Роман Линды Донн «Маленький воздухоплаватель» об истории Бланшар был опубликован в 2006. Литература: Brown, Charles Brockden (1808). «The Literary Magazine, and American Register» (Thomas and George Palmer) VIII: 336; Canadian Aviation Museum. The Balloon Era (PDF). Canadian Aviation Museum (2004); De Saint-Amand Imbert. The Happy Days of the Empress Marie Louise. — Kessinger Publishing Co.. — P. 396. — ISBN ISBN 1417922192; Dickens, Charles (1853). «Household Words: A Weekly Journal» (Dix and Edwards) 7; Duff, Norwich Extract from the journal of Norwich Duff (1819-07-06); Figuier Louis. Les Grandes Inventions Scientifiques et Industrielles Chez les Anciens et les Modernes. — Paris: Hachette. — P. 304; Gentleman's Magazine (1819). «Abstract of Foreign Occurrences». Gentleman's Magazine (F. Jefferies) LXXXIX (12): 96; Hoefer. Nouvelle Biographie Générale. — Paris: Firmin Didot freres. — P. 960; Ireland William Henry. France for the Last Seven Years. — London: G. and W. B. Whittaker. — P. 439; Lesur C. L. Annuaire Historique Universel Pour 1819. — Paris. — P. 768; Lynn Michael R. Popular Science And Public Opinion in Eighteenth-century France. — Manchester University Press. — P. 177. — ISBN ISBN 0719073731; Maceroni Francis. Memoirs of the Life and Adventures of Colonel Maceroni. — London: John Macrone. — P. 509; Marck Bernard. Le Rêve de Vol. — Toulouse: Le Pérégrinateur Editeur. — P. 216. — ISBN ISBN 2910352455. Marion Fulgence. Wonderful Balloon Ascents Or The Conquest Of The Skies. — Kessinger Publishing Co. — P. 124. — ISBN ISBN 1419194836; Martin J. The Almanac of Women and Minorities in World Politics. — Harper Collins. — P. 466. — ISBN ISBN 0813368057; Mathews Charles. Memoirs of Charles Mathews, Comedian. Volume III. — London: Richard Bentley. — P. 650; Mellen Grenville. Sad Tales and Glad Tales. — Boston: S. G. Goodrich. — P. 185; Michaud Louis Gabriel. Biographie Universelle Ancienne et Moderne. — C. Desplaces. — P. 700; Newman Ernest. Stories of the Great Operas and Their Composers. — Philadelphia: Blakiston. — P. 889; Peltier, Jean-Gabriel (1814). «Entrée Solennelle de Louis XVIII dans sa Capitale» (French). L'ambigu (Schulze and Dean) XLV (400); Poole John. Crotchets In the Air; or; an (Un) Scientific Account of a Balloon-Trip. — London: Henry Colburn. — P. 98; Saunders Frederick. Salad for the Solitary. — Lamport, Blakeman and Law. — P. 284; Select Reviews of Literature (1812). «Miscellaneous: Madame Blanchard». Select Reviews of Literature, and Spirit of Foreign Magazines (John F. Watson) VIII (XLIV): 184; Shayler David J. Women in Space - Following Valentina. — Springer. — P. 410. — ISBN ISBN 1852337443; Smucker Samuel Mosheim. Memorable Scenes in French History: From the Era of Cardinal Richelieu to the Present Time. — Miller, Orten, and Co.. — P. 385; Turgan Julien. Les Ballons: Histoire de la Locomotion Aérienne Depuis son Origine jusqu'a nos Jours. — Plon Frères. — P. 208; Walker Mike. Powder Puff Derby: Petticoat Pilots and Flying Flappers. — Wiley. — P. 304. — ISBN ISBN 0470851414; Walsh William. A Handy Book of Curious Information. — London: Lippincott. — P. 942; Wason Charles William. Annual Register. — Baldwin, Cradock and Joy; Yonge Charlotte Mary. Marie Thérèse de Lamourous, a Biography. — London: John W. Parker and Son. — P. 131.

1779

Екатерина Ивановна Загряжская

фрейлина из рода Загряжских, тетка жены Александра Сергеевича Пушкина. Одна из трёх дочерей генерала Ивана Александровича Загряжского, богатого, но разорившегося к концу жизни помещика. Большую часть времени проводила с семьей в деревне, лишь изредка бывая в Москве. После смерти Загряжского его незамужние дочери остались в тяжелом материальном положении. В 1808 году Екатерина Ивановна была пожалована во фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны, а Софья Ивановна переселилась к замужней сестре Гончаровой. Проживая постоянно при дворе в Петербурге, фрейлина Загряжская пользовалась уважением царской фамилии. Не имея собственных детей, она опекала своих племянниц — дочерей своей единокровной сестры Наталии Ивановны Гончаровой. В 1831 году в Санкт-Петербург приехала её младшая племянница Наталия, ставшая женой А.С.Пушкина. Затем (с осени 1834 года) перебрались в столицу и поселились в доме у Пушкиных старшие сестры Гончаровы: Екатерина (в замужестве с 1837 года баронесса Геккерн), Александра (в замужестве с 1852 года баронесса Фризенгоф). Тетка руководила их первыми шагами в придворном светском обществе, помогала материально. В 1835 году она устроила Екатерину Гончарову фрейлиной во дворец, а в 1839 году добилась пожалования во фрейлины Александры Гончаровой. Когда Пушкин уезжал из Петербурга, в свет его жену сопровождала, вероятно, Екатерина Ивановна. Загряжская нежно любила младшую племянницу Наталью, называла её «дочерью своего сердца», и была крестной матерью всех детей Пушкиных. Тетка пользовалась уважением и признательностью поэта. В его письмах к жене есть такие упоминания о ней: «Благодарю мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую её ручки и прошу, ради Бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей»; «Тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя, как со всем эти поступить» «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете; я ей жаловался на свое житье-бытье; а она меня утешала» «Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты.Писать книги для денег,видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне, да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покаместь, грустно.» В ноябре 1836 года после получения Пушкиным и рядом его друзей оскорбительных анонимных писем Загряжская была привлечена членами семьи поэта к ведению переговоров между Пушкиным и его представителем В. А. Жуковским, с одной стороны, и представителем Дантеса — его приемным отцом бароном Геккерном. Участники переговоров встречались в те дни на квартире Загряжской. Их целью было предотвращение дуэльного поединка, о чем свидетельствует ноябрьская переписка Загряжской с Жуковским и Геккерном. После улаживания конфликта Загряжская приняла официальное предложение Дантеса о его предстоящем браке с Екатериной Гончаровой. Екатерина Ивановна сообщила в записке к В.А.Жуковскому: «Слава Богу кажется все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому щастию за четверть часа пред ними из Москвы приехал старший Гончаров и объявил им родительское согласие, и так все концы в воду». На квартире у тетки жених и невеста могли встречаться до самого дня их свадьбы, которая состоялась 10 января 1837 года. После ноябрьского конфликта Пушкин не принимал Дантесов и Геккерна у себя. Вечером 27 января (8 февраля) 1837 года, узнав о поединке Пушкина с Дантесом, Загряжская первая приехала в дом поэта и неотлучно находилась рядом со своей младшей племянницей. Она же сопровождала Н.Н.Пушкину, когда та 16 февраля 1837 года отправилась из Петербурга в имение своих родных Полотняный Завод в Калужской губернии. По настоянию тетки осенью 1838 года вдова поэта вместе с сестрой и детьми возвратилась в Петербург и поселилась в квартире, снятой на деньги Загряжской. После смерти Пушкина, в марте 1837 года, Загряжская рассказала о случившемся в письме к своей сестре — графине Софье Ивановне де Местр, супруге графа Франсуа Ксавье де Местра, жившей в то время за границей. В этом письме она всячески защищала свою младшую племянницу от светских пересудов: «Пушкин был настолько убежден в невиновности своей жены, которая его страстно любила, что с первой минуты и даже на смертном одре он не переставал высказывать ей это убеждение.» После гибели поэта непримиримо относилась к его врагам и недоброжелателям. В 1838 году И.Полетика писала своей приятельнице Екатерине Дантес: «Удивительно, как эта женщина меня любит, она скрежещет зубами, когда должна здороваться со мною.» Умерла в Санкт-Петербурге 30 августа 1842 года и похоронена на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |