-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108968

Комментариев: 6801

Написано: 117440

Записей: 108968

Комментариев: 6801

Написано: 117440

6 января родились... |

1868

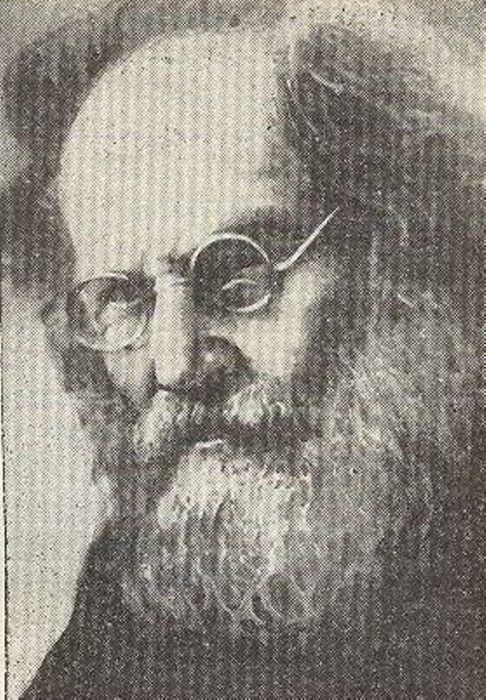

Василий Никитич Мешков

русский советский живописец и график. Народный художник РСФСР, доктор искусствоведческих наук, профессор Академии Художеств СССР. Родился в городе Ельце (ныне Липецкой области), в семье рабочего-булочника. Рано остался сиротой. С детских лет зарабатывал на хлеб, рисуя иконы в Задонском монастыре. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882—1889), где под руководством Е.С.Сорокина, И.М.Прянишникова и особенно В.Д.Поленова сформировался как художник-реалист Затем учился в Санкт-Петербургской Академии художеств (1889—1890). Член Московского товарищества художников (с 1893), Ассоциации художников революционной России (с 1922). Преподавал в собственной школе живописи и рисования в Москве (1892—1917) и Академии художеств в Ленинграде (1937—1940). Мешков писал жанровые картины в духе поздних передвижников (преимущественно в 1890-е годы), пейзажи, портреты. В начале 1890-х годов в родном городе Ельце начинается творческая деятельность художника как мастера-портретиста. В.Н.Мешков с большим мастерством передавал индивидуальные психологические черты человека, раскрывая его социальный облик. Созданные здесь картины «Портрет елецкой игуменьи», «Любопытный» хранятся в областном музее. написаны «Автопортрет», портреты его жены Э.К.Мешковой, хирурга П.И.Постникова, А.С.Перфильевой, Ф.И.Шаляпина и другие. Портреты Мешкова отличаются острым и точным рисунком, выразительной лепкой лица. Одновременно Мешков выступал как жанровый художник («Зубоврачевание», 1891, «Вечерняя серенада», 1893, «Ослепший художник», 1898, и другие картины) и автор отмеченных тонкой наблюдательностью пейзажей («Стынет», 1898, и другие). С 1917 года начинается новый подъём искусства Мешкова, оно наполняется новым содержанием. Он исполняет ряд портретов (П.П.Чистякова и Л.В.Собинова, 1917), этюдов. С особым вниманием Мешков работает над портретами деятелей коммунистической партии. Он пишет исполненные большой внутренней силы портреты С.М.Буденного и В.Р.Менжинского (оба 1927). В начале 1930-х гг. работает над портретами И.В.Сталина, Ф.Э.Дзержинского, К.Е.Ворошилова. Глубокой правдивостью и теплотой отличаются портреты М.И.Калинина (1929) и его матери М.В.Калининой (1930). В 1924 Мешков пишет портрет К.Цеткин, а в 1930-е гг. создает портреты К.Маркса и Ф.Энгельса. Мешков часто обращался и образам деятелей советской культуры (портреты В.И.Качалова и И.М.Москвина, оба 1932), рабочих, красноармейцев. Произведения художника занимают достойное место в крупнейших музеях и картинных галереях России и за рубежом. Более десяти его творений находится в Елецком и Липецком краеведческих музеях. Важную роль в истории советского искусства Мешков сыграл как талантливый педагог. Среди его учеников Б.Н.Яковлев, В.Н.Яковлев, П.М.Шухмин, а также сын художника пейзажист В.В.Мешков (1893—1963). В.Н.Мешков умер в Москве 26 ноября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4). Награды: орден Трудового Красного Знамени и медали; народный художник РСФСР (1943). В 1960 году имя художника присвоено новой улице Липецка. Улица Мешкова есть также и в Ельце. Литература: (Яковлев В.), В.Н.Мешков, Москва, 1951; Сокольников М.П., В.В.Мешков, Москва, 1967; Большая советская энциклопедия. 3-е издание. Том 16. — Москва, 1974. — Страница 203; Полянский В.Ф., Марков Н.В., Мартынов А.Ф.. Путешествие по Липецкой области — Воронеж, Центрально-чернозёмное книюное.издательство, 1971. — Страницы 232—233; Горлов В.П., Зыкова М.А. и др.. Елец — Воронеж, Центрально-чернозёмное книюное.издательство, 1978. — Страница 204.

1870

Густав Адольф Бауэр (немецкое имя - Gustav Adolf Bauer)

немецкий государственный и политический деятель, социал-демократ, премьер-министр (1919), рейхсканцлер (1919-1920) Веймарской республики. Родился в Даркемене, в семье судебного исполнителя. После окончания народной школы работал в Кёнигсберге в адвокатском бюро. С 1903 года Густав Бауэр являлся членом Генеральной комиссии профсоюзов, с 1912 года - депутат рейхстага.. Во время Первой мировой войны Густав Бауэр проявил себя как ярый социал-шовинист. В 1918 году занял пост министра труда в кабинете принца Баденского, был министром в кабинете Шейдемана. С 21 июня 1919 года по 14 августа 1919 года Густав Адольф Бауэр - премьер-министр, до 26 марта 1920 года - рейхсканцлер Веймарской республики. В 1921 году - заместитель рейхсканцлера и министр финансов. Связь Густава Бауэра с финансовым миром втянула его в 1924 году в дело спекулянтов братьев Бармат, за что он был исключен из социал-демократической партии, но в 1926 году был восстановлен. После прихода к власти в Германии национал-социалистов Густав Бауэр был арестован на несколько недель в мае 1933 года по обвинению в налоговых правонарушениях. Умер в Берлине 16 сентября 1944 года.

1872

Александр Николаевич Скрябин

выдающийся русский композитор и пианист. Его творчество принято рассматривать как стоя́щее совершенно особняком, хотя с точки зрения композиторской техники оно может быть сближено с Новой венской школой. Остро стоявшую перед композиторами того времени проблему «недостаточности», «узости» тональности Скрябин решает по-своему, усложняя до предела гармонию. Одновременно желаемой выразительности он добился, введя в музыку цвет, то есть впервые в истории использовал светомузыку. Скрябин родился в семье студента Московского университета, ставшего затем видным дипломатом, действительным статским советником Николая Александровича Скрябина (1849—1915) в доме городской усадьбы Кирьяковых. Был крещён в храме Трёх Святителей на Кулишках. Дворянский род отца композитора А.Н.Скрябина не был древним и богатым. В Центральном государственном историческом архиве Москвы хранится «метрическая книга, данная из Московской духовной консистории Ивановского Сорока в Трёхсвятительскую, что на Кулишках, церковь», в которую и была внесена запись о рождении будущего композитора. Его прадед — Иван Алексеевич Скрябин (1775 года рождения) – происходил «из солдатских детей города Тулы»; за храбрость в бою под Фридландом награждён знаком отличия военного ордена св. Георгия и крестом для нижних чинов; получив в 1809 год чин подпоручика, через десять лет вместе с сыном Александром вносится в родословную книгу дворян Санкт-Петербургской губернии; дед композитора — Александр Иванович — по полученному чину подполковника вносится в 1858 году во вторую часть родословной книги дворян Московской губернии. Мать композитора Любовь Петровна (урождённая Щетинина) (1850—1873) была талантливой пианисткой, окончившей с отличием Санкт-Петербургскую консерваторию по классу Теодора Лешетицкого. Везде отмечается, что она успешно начала концертную деятельность, которая, к сожалению, была очень краткой. Н.Д.Кашкин вспоминал: «Из дальнейших бесед с кадетом я узнал, что его мать, урождённая Щетинина, окончила курс в Санкт-Петербургской консерватории.

Это мне тотчас же напомнило, что Ларош и Чайковский, оба говорили мне о Щетининой, бывшей одновременно с ними в консерватории, как о самой талантливой пианистке класса Лешетицкого, которая, однако, не могла достигнуть блестящей виртуозности, вследствие своей физической слабости и болезненности. Щетинина окончила курс, вероятно в 1867 г., вскоре вышла замуж и умерла вслед за рождением сына […]. Недавно, уже после смерти Скрябина, я услышал от Е.А.Лавровской, что она в консерватории была дружна со Щетининой и что последняя была очень привлекательна по своим личным качествам, независимо от музыкальной талантливости». Л.П.Скрябина в последний год жизни совершила турне, в котором успешно выступала вместе с певицей А.А.Хвостовой. Имя этой певицы теснейшим образом связано с именами П.И.Чайковского и А.Н.Апухтина. В доме Хвостовых они бывали, ещё начиная с 1850-х годов. Мать семейства — Екатерина Александровна Хвостова, женщина редкого ума и образованности была знаменита своей дружбой в молодости с М.Ю.Лермонтовым. А.А.Хвостова позже училась в Санкт-Петербургской консерватории вместе с Чайковским и Л.П.Щетининой (окончила в 1866 году). Примечательно, что отзывы о Хвостовой как певице, музыканте и человеке оставили В.В.Стасов и А.П.Бородин, и относятся они ко времени её совместных выступлений с Л.П.Щетининой. Любопытен также и тот факт, что семья Хвостовых жила в одном доме с сестрой М.И.Глинки Л.И.Шестаковой. Известно также, что А.А.Хвостова была теснейшим образом связана с композиторами «Могучей кучки». Она помогала М.А.Балакиреву в концертах Бесплатной школы, а также и других видах её деятельности. Ко времени концертных турне Л.П.Щетининой и А.А.Хвостовой относится сочинение Чайковским своего первого цикла романсов ор. 6, в состав которого входит ставший столь знаменитым романс «Нет, только тот, кто знал…» на стихи Л.А.Мея из И.В.Гёте. Он был посвящён композитором А.А.Хвостовой. Изданы романсы в марте 1870 года. Тогда же романс «Нет, только тот, кто знал…» впервые спела Е.А.Лавровская, как уже говорилось, также соученица Чайковского и Щетининой. Но А.А.Хвостова попросила композитора выслать ей ноты, и спела его, возможно, в сопровождении Л.П.Щетининой, с которой много выступала именно в 1870 году. Таким образом мать Скрябина, которому было суждено стать великим реформатором и преобразователем отечественной музыки рубежа XIX—XX веков, была теснейшим образом связана с кругом русских музыкантов, предшественников её сына, и в какой-то мере окружавших его в юности, когда формировалась его личность и музыкальные привязанности. За 5 дней до рождения сына, 20 декабря 1871 года, Любовь Петровна дала концерт в Саратове и сразу же уехала на рождественские праздники в Москву. «Она чувствовала себя так скверно, что пришлось её почти на руках принести наверх, а через два часа после приезда появился на свет Шуринька», — вспоминала Любовь Александровна Скрябина, сестра Николая Александровича. Любовь Петровна на 23 году жизни скоропостижно умерла от чахотки через год после рождения сына, находясь на лечении в Тироле. (В 1913 году Скрябин, будучи у отца в Лозанне, посетил вместе с ним могилу своей матери. Фотография могилы хранится в его архиве.). По окончании учёбы, весной 1878 года, Николай Александрович определён на службу в Министерство Иностранных Дел и в конце того же года уже назначен в посольство в Константинополь. Маленький Шуринька остался на попечении и воспитании у бабушки, матери отца, Елизаветы Ивановны (урождённой Подчертковой, имевшей поместье в Боровичском уезде Новгородской губернии), её сестры Марии Ивановны Подчертковой, ставшей ему крёстной, деда - подполковника артиллерии Александра Ивановича Скрябина (1811—1879).

Воспитанию мальчика посвятила себя и сестра отца, Любовь Александровна, оставившая полные восторженной любви воспоминания о детстве племянника. В воспитании юного композитора принимали также участие его родные дяди (все военные). После ранней, преждевременной смерти супруги Николай Александрович был женат вторым браком на итальянской подданной Ольге Ильиничне Фернандес. У них родилось пятеро детей: Николай, Владимир, Ксения, Андрей, Кирилл. По распространённой точке зрения, постоянно находясь за границей и не принимая участия в воспитании сына, отец весьма отдалился от него и не воспринимал ни самого сына, ни тем более его творческие искания. Однако, частично опубликованная переписка отца и сына Скрябиных, полностью опровергает все эти мифы: письма наполнены теплотой, любовью и, главное, ощущением взаимного понимания и уважения отца к искусству и таланту сына. А.Н.Скрябин и сам жил в Лозанне, но раньше, в 1907—1908 годах, однако затем навещал отца по месту службы. Их последняя, судя по всему, встреча состоялась в Лозанне осенью 1913 года. Хотя Скрябин так рано потерял мать, но её музыкально-артистическая судьба некоторым образом отразилась и на процессе становления его музыкального дарования. Так, Л.А.Скрябина писала в своих воспоминаниях, что А.Г.Рубинштейн «был одно время учителем матери А.Н., когда она была в Санкт-Петербургской консерватории. Он очень её любил и называл своей дочкой. Узнав, что она умерла и что Шуринька её сын, он с большим интересом отнёсся к нему. Рубинштейн был поражён музыкальным талантом Саши и просил меня не заставлять его ни играть, ни сочинять, когда у него не было желания». Примечательно также, что все современники отмечали замечательное исполнение Л.П.Скрябиной сочинений Листа и Шопена. Эти же композиторы стали впоследствии музыкальными кумирами Скрябина. Уже в пять лет Скрябин умел играть на фортепиано, позже проявил интерес к композиции, однако по семейной традиции (род композитора Скрябина известен с начала XIX века и насчитывал большое количество военных) был отдан в 2-й Московский кадетский корпус. Решив посвятить себя музыке, Скрябин начал брать частные уроки у Георгия Эдуардовича Конюса, затем у Николая Сергеевича Зверева (фортепиано) и Сергея Ивановича Танеева (теория музыки). Окончив кадетский корпус, Скрябин поступил в Московскую консерваторию в классы фортепиано Василия Ильича Сафонова и композиции Антона Степановича Аренского. Занятия с Аренским не принесли результатов, и в 1891 году Скрябин был отчислен из класса композиции за неуспеваемость, тем не менее, блестяще окончив курс по фортепиано год спустя с малой золотой медалью (Сергей Васильевич Рахманинов, окончивший консерваторию в том же году, получил большую медаль, так как с отличием прошёл также и курс композиции). По окончании консерватории Скрябин хотел связать свою жизнь с карьерой концертирующего пианиста, но в 1894 году переиграл правую руку и в течение некоторого времени не мог выступать. В августе 1897 года в Варваринской церкви в Нижнем Новгороде Скрябин обвенчался с молодой талантливой пианисткой Верой Ивановной Исако́вич, происходящей из московских дворян. Восстановив работоспособность руки, Скрябин с супругой уехал за границу, где зарабатывал на жизнь, исполняя преимущественно собственные сочинения. Скрябины вернулись в Россию в 1898 году, в июле этого же года родилась их первая дочь Римма (умрёт в возрасте семи лет от заворота кишок). В 1900 году родилась дочь Елена, которая впоследствии станет супругой выдающегося советского пианиста Владимира Владимировича Софроницкого. Позже в семье Александра Николаевича и Веры Ивановны появятся дочь Мария (1901) и сын Лев (1902). В сентябре 1898 года Скрябин был приглашён на должность профессора Московской консерватории, а в 1903 году начал преподавание в женском Екатерининском институте, однако через год он оставляет преподавательскую деятельность, так как она сильно отвлекала его от собственного творчества. В конце 1902 года Скрябин знакомится со второй женой (официально они расписаны не были) Татьяной Фёдоровной Шлёцер, племянницей Пауля де Шлёцера, профессора Московской консерватории (по классу которого обучалась также официальная супруга композитора). Уже в следующем году Скрябин просит у жены согласие на развод, однако не получает его. До 1910 Скрябин вновь больше времени проводит за рубежом (в основном, во Франции, позднее в Брюсселе, где он проживал по адресу rue de la Réforme, 45), выступая как пианист и дирижёр. Вернувшись в Москву, композитор продолжает концертную деятельность, не переставая сочинять. Последние концерты Скрябина состоялись в начале 1915 года. Как-то композитор неудачно выдавил фурункул в носогубном треугольнике, возник карбункул, затем сепсис, от которого Скрябин скончался 27 апреля 1915 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Последние годы проживал со своей гражданской семьёй в Москве по адресу Большой Николопесковский переулок, 11. В этом доме с 17 июля 1922 года и по сей день действует Государственный мемориальный музей А.Н.Скрябина. Мария Вениаминовна Юдина вспоминала о возвращении в Москву 9 марта 1942 года спасённого из блокадного Ленинграда Софроницкого: «Ещё оставался в Москве живым творческим организмом мемориальный музей А.Н.Скрябина; он был именно не только мемориальным; в нём в это труднейшее время теплилась живая горячая жизнь, на улице Вахтангова, 11. Кроме того, там происходили ежегодно вечера памяти Болеслава Леопольдовича Яворского. 26-е ноября — памятная для всех, печальнейшая дата кончины этого громадного, своеобразного, всеобъемлющего, гениального деятеля, реформатора (фантастического - и фанатического отчасти, может быть, как и положено реформатору: «Hier stehe ich und kann nicht ander’s!» (Мартин Лютер). Подвизался — словесно на этих вечерах неизменно и покойный профессор психологии и педагогики Иван Иванович Любимов, близкий друг Яворского. И мы все, кто были живы и действенны. Болеслав Леопольдович скончался в Саратове, где находилась эвакуированная Московская консерватория и где он провёл свой последний Баховский семинар, — за письменным столом, внезапно, имея отроду лишь 62 года.» Заслуги деятельной и плодотворной жизни музея Скрябина принадлежат директору музея (ученице Болеслава Леопольдовича) — Татьяне Григорьевне Шаборкиной, её сестре — концертмейстеру Анастасии Григорьевне Шаборкиной, Марии Александровне Скрябиной-Татариновой, Екатерине Александровне Крашенинниковой, Ирине Ивановне Софроницкой, то есть супруге сына Владимира Владимировича впоследствии, Александра Владимировича. Эти люди были поистине влюблены в своё дело, в свой музей, поклонялись Скрябину, Софроницкому, отчасти Яворскому. Они и хранят его архив. Там много, много играл и любил играть Софроницкий. Это истинные подвижницы, безмерно трудолюбивые и смиренные. Кое в чём мы с ними очень разнимся, но это не столь важно… Как не любить, не ценить людей бескорыстных, убеждённых, знающих, жертвенных??.. Спасибо им!» У Александра Николаевича всего было семеро детей: четверо от первого брака (Римма, Елена, Мария и Лев) и трое — от второго (Ариадна, Юлиан и Марина). Из них трое умерли ещё в детском возрасте, далеко не дожив до совершеннолетия. В первом браке (с известной пианисткой Верой Исакович) из четверых детей (трёх дочерей и одного сына) в раннем возрасте умерли двое. Первой (будучи семи лет от роду) умерла старшая дочка Скрябиных — Римма (1898—1905) — это произошло в Швейцарии, в дачном посёлке Везна под Женевой, где жила Вера Скрябина с детьми. Римма умерла 15 июля 1905 в кантональном госпитале от заворота кишок. Сам Скрябин к тому времени жил в итальянском городке Больяско — уже с Татьяной Шлёцер, своей будущей второй женой. «Римма была любимицей Скрябина и смерть её глубоко потрясла его. Он приехал на похороны и горько рыдал над её могилой. <…> Это было последнее свидание Александра Николаевича с Верой Ивановной». Старший сын Скрябина, Лев был последним ребёнком от первого брака, он родился в Москве 18/31 августа 1902 года. Так же как и Римма Скрябина, он умер в семилетнем возрасте (16 марта 1910 года) и был похоронен в Москве на кладбище монастыря Всех скорбящих радости (Скорбященский монастырь)на Новослободской улице (в настоящее время монастырь не существует). К тому моменту отношения Скрябина с первой семьёй были окончательно испорчены, напоминая скорее «холодную войну», и родители не встретились даже на могиле сына. Из двоих (долгожданных) сыновей у Александра Николаевича Скрябина к тому времени оставался жив только один, Юлиан. Ариадна Скрябина третьим браком вышла замуж за поэта Довида Кнута, после чего перешла в иудаизм. Вместе с мужем участвовала в движении Сопротивления во Франции, была выслежена на конспиративной квартире вишистской полицией в Тулузе в ходе миссии по переправке беженцев в Швейцарию и 22 июля 1944 года погибла в перестрелке при попытке задержания. В Тулузе ей установлен памятник, а на доме, где погибла А.Скрябина, членами Движения сионистской молодёжи Тулузы установлена мемориальная доска с надписью: «В память Режúн — Ариадны Фиксман, героически павшей от рук неприятеля 22 июля 1944, защищавшей еврейский народ и нашу родину Землю Израиль». Сын композитора Юлиан Скрябин, погибший в возрасте 11 лет, сам был композитором, произведения которого исполняются по сей день. Единокровная сестра Александра Николаевича Ксения Николаевна была замужем за Борисом Эдуардовичем Блумом, коллегой и подчинённым Скрябина. Надворный советник Б.Э.Блум служил затем в миссии в Бухаре, а в 1914 году числился вице-консулом в Коломбо на острове Цейлон, куда был «прикомандирован для усиления личного состава политического агентства», хотя на остров не выезжал. 19 июня 1914 года в Лозанне у них родился сын Андрей Борисович Блум, который, под монашеским именем Антоний (1914—2003), станет впоследствии знаменитым проповедником и миссионером.

Константин Бальмонт - «Эльф»

Сперва играли лунным светом феи.

Мужской диез и женское - бемоль -

Изображали поцелуи и боль.

Журчали справа малые затеи.

Прорвались слева звуки-чародеи.

Запела Воля вскликом слитных воль.

И светлый Эльф, созвучностей король,

Ваял из звуков тонкие камеи.

Завихрил лики в токе звуковом.

Они светились золотом и сталью,

Сменяли радость крайнею печалью.

И шли толпы. И был певучим гром.

И человеку Бог был двойником.

Так Скрябина я видел за роялью.

1916

Музыка Скрябина очень самобытна. В ней отчётливо чувствуется нервность, импульсивность, тревожные поиски, не чуждые мистицизма. С точки зрения композиторской техники музыка Скрябина близка творчеству композиторов Новой венской школы (Шёнберга, Берга и Веберна), однако решена в ином ракурсе — через усложнение гармонических средств в пределах тональности. В то же время форма в его музыке практически всегда ясна и завершена. Композитора привлекали образы, связанные с огнём: в названиях его сочинений нередко упоминается огонь, пламя, свет и т. п. Это связано с его поисками возможностей объединения звука и света. В ранних сочинениях Скрябин — тонкий и чуткий пианист — сознательно следовал Шопену, и даже создавал произведения в тех же жанрах, что и тот: этюды, вальсы, мазурки, сонаты, ноктюрны, экспромты, полонез, концерт для фортепиано с оркестром хотя уже в тот период его творческого становления проявился собственный почерк композитора. Однако впоследствии Скрябин обращается к жанру поэмы, как фортепианной, так и оркестровой. Крупнейшие его сочинения для оркестра — три симфонии (Первая написана в 1900 году, Вторая — в 1902 году, Третья — в 1904 году), Поэма экстаза (1907), «Прометей» (1910). В партитуру симфонической поэмы «Прометей» Скрябин включил партию световой клавиатуры, таким образом, став первым в истории композитором, использовавшим цветомузыку. Одним из последних, неосуществлённых замыслов Скрябина была «Мистерия», которая должна была воплотиться в грандиозное действо — симфонию не только звуков, но и красок, запахов, движений, даже звучащей архитектуры. В конце XX века композитор Александр Немтин по наброскам и стихам Скрябина создал законченную музыкальную версию её начальной части — «Предварительное действо», однако, исключив из неё основную часть текста. Уникальное место Скрябина в русской и мировой истории музыки определяется прежде всего тем, что он рассматривал собственное творчество не как цель и результат, а как средство достижения гораздо более крупной Вселенской задачи. Посредством своего главного сочинения, которое должно было носить название «Мистерия», А.Н.Скрябин собирался завершить нынешний цикл существования мира, соединить Мировой Дух с косной Материей в некоем космическом эротическом акте и таким образом уничтожить нынешнюю Вселенную, расчистив место для сотворения следующего мира. Чисто музыкальное новаторство, которое особенно дерзко и ярко проявилось после швейцарского и итальянского периода жизни Скрябина (1903—1909 годы) — он всегда считал второстепенным, производным и призванным послужить исполнению главной цели. Строго говоря, главнейшие и ярчайшие произведения Скрябина — «Поэма Экстаза» и «Прометей» — есть не что иное, как предисловие («Предварительное Действо») или описание средствами музыкального языка, как именно всё будет происходить во время свершения Мистерии и соединения мирового Духа с Материей. Среди дирижёров, записавших комплекты основных сочинений Скрябина (то есть включая все три его симфонии, «Поэму экстаза» и «Прометей»), — Владимир Ашкенази, Николай Голованов, Рикардо Мути, Евгений Светланов, Лейф Сегерстам. Среди других дирижёров, записывавших сочинения Скрябина, — Клаудио Аббадо («Прометей»), Пьер Булез («Поэма экстаза», «Прометей», концерт), Валерий Гергиев («Прометей», «Поэма экстаза»), Сергей Кусевицкий («Поэма экстаза»), Лорин Маазель («Поэма экстаза», «Прометей», концерт), Геннадий Рождественский («Прометей», концерт), Леопольд Стоковский («Поэма экстаза»), Неэме Ярви (симфония № 2, 3, «Поэма экстаза», «Мечты»), Владимир Ступель (сонаты). При жизни композитор называл лучшим исполнителем своей музыки Марка Мейчика. Юрий Николаевич Александров — учёный, автор 20 книг и более 100 статей по истории, архитектуре и топонимике Москвы — сообщил занимательный факт: квартира, в которой сейчас находится музей Скрябина, не была его собственностью — композитор регулярно продлевал арендный договор с домовладельцем на 1 год, причём расчётной датой всегда был конец года, «… но в 1914 году Александр Николаевич предложил домовладельцу заключить договор не как обычно до 31 декабря 1915 года, а только до мая. На недоуменный вопрос хозяина он ответил, что некий голос свыше подсказывает ему, что именно так надо поступить. И действительно, 27 апреля 1915 года великий музыкант скончался». На похоронах А.Скрябина были и Б.Л.Пастернак, и М.И.Цветаева, что послужило одним из первых их совместных воспоминаний. Семья Б.Л.Пастернака была знакома с А.Скрябиным, юный Б.Л. брал у него уроки композиции. В 1906 г., проживая в Швейцарии, композитор А.Н.Скрябин познакомился с Георгием Валентиновичем Плехановым и начал изучать экономическую науку и произведения классиков марксизма. Двоюродный брат композитора Аполлон Александрович Скрябин (1897—1960) увлёкся экономикой настолько, что закончил Московский коммерческий институт, став профессиональным экономистом. Примерно в те же годы в Московском коммерческом институте на экономическом факультете обучалась Антонина Владимировна Скрябина (1894—1977), будущий известный педагог, общественный деятель и писатель. Литература: Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь. Москва. 2002, страницы 383-387; Альшванг А.А. А.Н.Скрябин. [Жизь и творчество]. — Москва-Ленитнград, 1945; Игорь Глебов (Асафьев Б.В.). Скрябин. Опыт характеристики. — Петроград: Светозар, 1921. (Переиздано в сборнике 1973 г.); Бальмонт К.Д. [Светозвук в природе и световая симфония Скрябина (Бальмонт)|]. — Москва: Российское музыкальное издательство, 1917. — Т. ”. — 24 страницы; Бэлза И.Ф. Александр Николаевич Скрябин — Москва.: Музыка, 1982; Ванечкина И.Л., Галеев Б.М. Поэма Огня. — Казань: Издательство Казанского университета, 1981; Дельсон В.Ю. Скрябин. Очерки жизни и творчества. Москва: Музыка, 1971.- 430 страниц; Житомирский Д.В. А.Н.Скрябин // Музыка XX века. Часть 1. Книга 2. — Москва, 1977; Оссовский А. Воспоминания. Исследования Общая редакция и вступительная статья Кремлева Ю. Ленинград Издательство Музыка. 1968 г. 438 страниц; Маслякова А.И. Музыкально-эстетическая концепция А.Н.Скрябина. — Санкт-Петербург: "Астерион", 2013. — 182 страницы; Прянишникова М.П., Томпакова О.М. Летопись жизни и творчества А.Н.Скрябина. — Москва: Музыка, 1985; Рерих Н.К. Скрябин (1940) // Рерих Н.К. Художники жизни. — Москва: Международный Центр Рерихов, 1993; Рудакова Е.Н. (составитель). Александр Николаевич Скрябин (альбом). — Москва: Музыка, 1980; Рыбакова Т.В. (составитель). «Этот звенящий эльф…» — Москва: ГУК «Мемориальный музей А.Н.Скрябина», 2008. — 160 страниц; Рыбакова Т.В. «Из сих волшебных мест…» А.Н.Скрябин в Германии. — Санкт-Петербург: «КМБХ»; Москва: ГММС, 2001. — 92 страницы. — (Серия «А.Н.Скрябин и европейская культура»); Рыбакова Т.В., Томпакова О.М. Запомните это имя! А.Н.Скрябин и Франция. — Санкт-Петербург: «КМБХ»; Москва: ГММС, 2002. — 88 страниц. — (Серия «А. Н. Скрябин и мировая художественная культура»); Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине. — Москва: Музыкальный сектор Государственного издательства, 1925. (Переиздано: Москва, 2000); Сабанеев Л.Л. Скрябин, 2-е издание, Москва -Петроград, 1923; А.Н.Скрябин. Сборник статей к столетию со дня рождения. — Москва: Советский композитор, 1973; Скрябин: Человек, художник, мыслитель. Сборник статей. — Москва: ГУК «Мемориальный музей А.Н.Скрябина», 2005. — 220 страниц; Томпакова О.М. В стране альпийских лугов. А.Н.Скрябин в Швейцарии. — Санкт-Петербург: «КМБХ»; Москва: ГММС, 2003. — 58 страниц. — (Серия «А.Н.Скрябин и мировая художественная культура»); Федякин С.Р. Скрябин. — Москва Молодая Гвардия, 2004; Ханон Ю. Скрябин как Лицо // Лики России. — Санкт-Петербург: Центр Средней Музыки, 1995; «Мистерия нового мира» // Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. — Москва: МЦР; Мастер-Банк, 2001. — Страницы 205—217; Шлёцер Б.Ф. А.Скрябинъ. Личность. Мистерия. — Берлинъ: Грани, 1923; Культурное наследие Российской эмиграции.1917-1940. Под общей редакцией Е.П.Челышева и профессора Д.М.Шаховского. В 2-х книгах. Москва. 1994, книга 1, страницы 505-511; Рубцова В.В. А.Н.Скрябин. Москва, 1989.

1873

Наум Львович Аронсон

скульптор. Родился в местечке Креславка, тогда входившем в состав Витебской губернии, а позже ставшим районным центром Латвии городом Краслава. Вырос в хасидской семье, начальное образование получил в хедере. В 1889–1891 учился в Виленской рисовальной школе у И.П.Трутнева. По окончании школы не был принят в ИАХ и уехал в Париж. Учился в Национальной школе декоративных искусств у профессора Г.Лемэра и в академии Ф.Коларосси. На жизнь зарабатывал Работал каменотесом в скульптурных мастерских. В 1894 вернулся в Россию для отбытия воинской повинности и пробыл там до начала 1896. Получив по жребию освобождение от воинской службы, вновь отправился в Париж. Терпел крайнюю нужду, прежде чем был замечен критикой и стал получать художественные заказы. В 1898 стал членом салона Национального общества изящных искусств, выставлялся в других салонах Парижа, в берлинском Сецессионе и галереях Лондона. В 1900 получил 2-ю золотую медаль на парижской Всемирной выставке, в 1905 – золотую медаль на Международной выставке в Льеже. В 1900–1910-е создал скульптурные портреты В.А.Моцарта, Р.Вагнера, Г.Берлиоза, Ф.Шопена, Данте, К.Маркса, С.Боливара, памятник-бюст Л.Бетховену (бронза, 1906; установлен в Бонне, на родине композитора); скульптурные фонтаны в Париже, Берлине и Гедесбурге (близ Бонна); работал над Триумфальной аркой в память англо-бурской войны для Иоганнесбурга; исполнил символические и жанровые скульптуры: «Скорбь», «Заря», «Задумчивость», «Аврора», «Мыслитель», «Горе», «Мальчик-забияка», «Пролетарий», «Офелия», «Колыбель любви». Многие работы посвящены еврейской теме: фигуры «Моисей», «Пророк», «Вечный жид», «Погром», группа «Бар-Мицва», скульптура «Киддушха-Шем» – в память жертв кишиневского погрома. Участвовал в работе Объединения русско-еврейской интеллигенции в Париже. В 1901 посетил Ясную Поляну, где создал бюст Л.Н.Толстого и около 60 его портретов карандашом. В 1902 показал около 60 произведений на Весенней выставке в залах ИАХ. Исполнил конкурсные проекты памятников М.И.Глинке для Санкт-Петербурга (1903) и Александру II (1909) для Санкт-Петербурга и Киева. Создал портреты И.С.Тургенева, А.А.Фета, М.Г.Савиной, бюст Григория Распутина (1915), монументальную скульптуру «Россия 1905 года» и др. Исполнил памятник-бюст В.Ф.Комиссаржевской (мрамор, 1912; в 1914 установлен в фойе Александринского театра, ныне в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге). Участвовал в Санкт-Петербургских выставках: Нового общества художников (1904; член-учредитель общества), «Салон» С.К.Маковского (1909), ТПХВ (43-я, 1915), Товарищества независимых (1916), Еврейского общества поощрения художеств (1916; член-учредитель и член правления общества) и др. В феврале 1914 провел персональную выставку в Музее ИАХ. В том же году стал действительным членом московского Литературно-художественного кружка. В 1909 под влиянием нападок черносотенной прессы был, как иудей, выслан из Санкт-Петербурга, куда приехал для работы над конкурсным проектом памятника Александру ΙΙ. Позднее Высочайшим повелением ему было разрешено проживать в России повсеместно, однако от участия в конкурсах он отказался, мотивируя это невозможностью рассчитывать на справедливый художественный суд. В 1917–1922 по заказу французского правительства исполнил более десяти бюстов Л.Пастера, которые были установлены к 100-летию ученого в саду Пастеровского института в Париже (25 мая 1923), в Токио, Брюсселе, Сайгоне, Ханое и Ленинграде (НИИ микробиологии имени Пастера). Создал скульптурный ансамбль фонтана на Международной выставке декоративных искусств в Париже (1925). В мае 1926 провел ретроспективную выставку в парижской галерее «Decour». Был награжден орденом Почетного легиона (1924, с 1938 – офицер Почетного легиона). В 1920-е сочувственно относился к Советской России. Участвовал в 1-й выставке скульптуры в Петрограде (1922) и 1-й выставке Общества художников имени И.Е.Репина (1927). В 1925–1926 исполнил в мраморе бюст В.И.Ленина и привез работу в СССР (местонахождение неизвестно; в 1957 вдова скульптора подарила Центральному музею В.И.Ленина в Москве второй вариант бюста, исполненный в начале 1930-х). Трижды (в 1934, 1935 и 1938) посетил СССР, работал над скульптурами «Ударник» и «Ударница» для московского метрополитена (установлены не были). Сотрудничал в левых парижских изданиях «L’Humanité» и «Le Monde». Участвовал в Выставке русского искусства в галерее «d’Alignan» (1931). В 1920–1930-е был тесно связан с еврейскими организациями в Париже. Экспонировал работы на Выставке еврейских художников и скульпторов (1924). Участвовал в благотворительных акциях (Палестинский бал, 1932), председательствовал на общественных собраниях (вечер памяти И.-Б.Рыбака, 1935), возглавлял Союз литовских евреев (с 1931), входил в Комитет по созданию в Париже постоянно действующего Еврейского авангардного театра «Пиат» (1938), читал лекцию об истоках еврейского искусства в Еврейском народном университете (1939). Исполнил памятник на могиле еврейского писателя и драматурга С.С.Юшкевича на кладбище Банье в Париже (1928). В 1940 выехал из оккупированной Франции в Португалию, избежав участи родных, погибших в варшавском гетто. С 1941 жил в США. Умер в Нью-Йорке 30 сентября 1943 года. В 1988 на доме в Краславе, где родился скульптор, была установлена мемориальная доска. Сочинения: О себе и современной скульптуре // Искусство и печатное дело. 1910. № 6/7. Страницы 248–259; Письмо скульптора Аронсона // Одесские новости. 1911. 3 июля; Письмо скульптора Аронсона // Одесский листок. 1911. 3 июля; Моя жизнь // Аргус. 1914. № 15. Страницы 321–330; Единственная встреча // В.И.Ленин в зарисовках и воспоминаниях художников. Москва; Ленинграл, 1928. Страницы 86–89; Письмо скульптора Аронсона // Труд. 1935. 5 мая; Штрихи великого образа // Вопросы литературы. 1965. № 5. Страницы 249–253; About My Childhood. Portraits of My Family. My Home // Experiment: A Journal of Russian Culture. 1995. Vol. 1. P. 11–24. Библиография: Булгаков; ЕЭ 3/181–184; ХН СССР 1/97; ХРЗ; AI 2/92; Брешко-Брешковский Н.Н. Русские художники в Париже: Наум Аронсон // Огонек. 1903. № 34. Страницы 265–267; Высылка скульптора Аронсона // Русские ведомости. 1909. 15 декабря; Беглый скульптор // Киевская мысль. 1909. 17 декабря; За неимением права жительства // Киевские вести. 1909. 17 декабря; Современный Санкт-Петербург с художественной точки зрения: Беседа со скульптором Н.Л.Аронсоном // Cанкт-Петербургская газета. 1913. 19 сентября; Новые скульптуры русского парижанина Аронсона // Огонек. 1913. № 38. Страницы 8; Скульптура Аронсона // Огонек. 1914. № 6. Страницы 13; Бернштейн Л. Скульптор Аронсон // Нива. 1914. № 8. Страницы 155–157; Современная русская скульптура: Альбом «Солнца России». Петроград, 1915; Vitry P. Наум Аронсон // Жар-птица. 1926. № 14. Страницы 17–22; Лаховский А. Наум Аронсон // Рассвет. 1932. № 40. Страница 7; Вишницер-Бернштейн Р. Наум Львович Аронсон // Еврейский мир. Сборник II. Нью-Йорк, 1944; Новое русское слово. 1946. 27 сентября (№ 12570); Долинский М., Черток С. Ленин в красном мраморе // Москва. 1964. № 4. Страницы 161–167; Аронсон Л. Портрет из красного мрамора // Работница. 1968. № 4. Страницы 14–15; Булгаков В.Ф. Встречи с художниками. Ленинград, 1969. Страницы 224–230; Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX–начала XX века. Государстенная Третьяковская Галерея: Каталог / Под редакцией М.М.Колпакчи. Москва, 1977; Л.Н.Толстой и художники. Толстой об искусстве: Письма, дневники, воспоминания. Москва, 1978. Страницы 143, 298–302; В.Шлеев. Парижский скульптор Наум Аронсон и его связи с художественной жизнью России // Евреи в культуре Русского Зарубежья. 1919–1939 / Составитель М.Пархомовский. Том 1. Иерусалим, 1992. Страницы 421-435; Русский Париж. 1910–1960. ГРМ: Альманах. Выпуск 35. Санкт-Петербург, 2003. Страницы 118–119 (иллюстрации); Naum Aronson. Sculpteur / Text par C. de Danilowitcz. Paris, 1911; Vitry P. Naum Aronson //Art et Décoration. 1912. Vol. 31, Jan. P. 25–36; Naum Aronson. Statuaire / Texte par P. Léon. Paris, 1926; Glants M. Naum Aronson // Experiment: A Journal of Russian Culture. 1995. Vol. 1. P. 7–10.

1874

Фред Нибло (Fred Niblo; настоящее имя: Frederick Liedtke)

американский режиссер, актер, продюсер, сценарист. Фред Нибло - один из пионеров киноиндустрии США, актер, режиссер и продюсер, один из 36 основателей американской киноакадемии (AMPAS). В 1920-е году снял ряд знаковых картин: "Знак Зорро"(1920), "Три мушкетера"(1921) с Дугласом Фэрбэнксом, "Кровь и песок"(1922) с Рудольфо Валентино, второй фильм Греты Гарбо в Голливуде "Соблазнительница"(1926). В его фильмах снимались Джоан Кроуфорд, Лилиан Гиш, Рональд Колман. Умер 11 ноября 1948 года.

1874

С.Фаулер Райт (Сидни Фаулер; Sydney Fowler Wright; публиковался также под псевдонимами - Sydney Fowler, Alan Samor, Anthony Wingrave)

английский писатель-фантаст, переводчик "Божественной комедии" Данте Алигьери, автор трилогии о далеком будущем ("Амфибии", "Скитальцы", "Мир внизу"), романов "Потоп", "Рассвет", "Остров капитана Спарроу". Был дважды женат. 10 детей. Умер 25 февраля 1965 года.

1877

Иван Акимович Одегов

звеньевой семеноводческого колхоза «Победа» Асиновского района Томской области. Родился деревне Ляпустята Котельнического уезда Вятской губернии, ныне Даровского района Кировской области в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. В 1929 году по плану переселения Наркомзема 19 семей, в числе которых была семья Одеговых, были переселены в Западную Сибирь. Участвовал в организации сельхозартели «Победа» Ново-Кусковского (с 1933 года – Асиновского) района Западно-Сибирского края (с 1937 года – Новосибирской, а с 1944 года – Томской области), где стал работать звеньевым в семеноводческом колхозе «Победа». В 1947 году получил тресты льна-долгунца 19,5 центнера и семян 5,6 центнера с гектара на площади 5 гектаров, за что был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1948 году руководимое им звено вырастило волокна льна-долгунца 7,1 центнера и семян 6,62 центнера с гектара на площади 10 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1949 года за получение высоких урожаев волокна и семян льна-долгунца при выполнении колхозом обязательных поставок контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1949 года Одегову Ивану Акимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 195 -год трудился звеньевым льноводческого звена. В 1960 году вышел на заслуженный отдых. В том же году переехал на постоянное место жительства к сыну в город Омск. Награжден орденами Ленина (28 июня 1949), Трудового Красного Знамени (30 марта 1948), медалями, так же бронзовой и малой серебряной медалью ВСХВ.

1878

Карл Сэндберг (Carl Sandburg)

американский поэт, биограф, бард. Родился в Гейлсберге (штат Иллинойс), где за несколько лет до этого поселился его отец, шведский иммигрант. Здесь прошли его школьные годы и началась трудовая жизнь. В юности сменил множество профессий, год странствовал в поисках заработка по Канзасу. В 1898 с группой добровольцев испано-американской войны отправился на о.Пуэрто-Рико. Вернувшись, учился в Ломбард-колледже в Гейлсберге, тогда же были напечатаны его первые стихи. В 1902 оставил колледж и начал работать в газете и рекламном агентстве. Одновременно занимался созданием отделения социал-демократической партии в штате Висконсин, закончив свою политическую карьеру секретарем мэра в Милуоки (1910–1912). В 1908 женился на Лилиан Стайхен, сестре фотографа Эдварда Стайхена. В 1913 Сэндберг поселился в Чикаго. Сотрудничество в газетах «Дейли бук» и «Дэйли ньюс» и частые публикации в журнале «Поэзия» сделали его заметной фигурой в американской литературе. Наряду с Ш.Андерсоном, В.Линдсеем и Э.Л.Мастерсом способствовал оживлению литературной жизни в Чикаго в 1912–1925. Первая поэтическая книга Сэндберга Чикаго (Chicago Poems, 1916) навсегда связала его с этим городом, к которому он обращается в заглавном стихотворении:

«Свинобой и мясник всего мира,

Машиностроитель, хлебный ссыпщик,

Биржевой воротила, хозяин всех перевозок,

Буйный, хриплый, горластый,

Широкоплечий – город-гигант».

(Перевод И.Кашкина)

После выхода книг Сборщики кукурузы (Cornhuskers, 1918), Дым и сталь (Smoke and Steel, 1920), Камни сожженного солнцем Запада (Slabs of the Sunburnt West, 1922) и Доброе утро, Америка (Good Morning, America, 1928) Сэндберга стали считать певцом Среднего Запада, прославляющим его искусных умельцев, восхваляющим его безвестных тружеников, сочувствующим его беднякам и с любовью обозревающим его природу. Для читавших его Туман, Траву, Я – народ, я – чернь, Молитвы стали и 21 раздел книги Доброе утро, Америка Сэндберг стал продолжателем дела У.Уитмена. Это мнение подтвердил сборник Народ, да (The People, Yes, 1936) – своего рода экскурс в историю американского общества с его фольклором и политическими симпатиями.

Сборник явился выражением веры Сэндберга в рабочего человека. Собрав огромный фотоархив, запечатлевший жизнь страны в середине века, чтобы передать его в Музей современного искусства (1955), Эдвард Стайхен дал ему название Семья человека, а заголовки к фотографиям попросил написать своего зятя Сэндберга. В дальнейшем Сэндберг переехал из Иллинойса в Северную Каролину. Прозаическим шедевром Сэндберга бесспорно является фундаментальная биография Линкольна, два первых тома которой носят название Авраам Линкольн: Годы прерий (Abraham Lincoln: The Prairie Years, 1926) и четыре последующих – Авраам Линкольн: Годы войны (Abraham Lincoln: The War Years, 1939; Пулитцеровскавя премия, 1940). Другие его сочинения: Расовые бунты в Чикаго (The Chicago Race Riots, 1919), Фотограф Стайхен (Steichen the Photographer, 1929) и написанная в соавторстве с Полом М.Энглом биография Мэри Линкольн Жена и вдова (Wife and Widow, 1932). Сэндберг – составитель фольклорных сборников Мешок американских песен (The American Songbag, 1927) и Новый мешок американских песен от Карла Сэндберга (Carl Sandburg's New American Songbag, 1950). Для трех своих дочерей Сэндберг сочинил Страну Рутамята (Rootobaga Stories, 1922), Голуби Рутамята (Rootabaga Pigeons, 1923) и Картофельное лицо (Potato Face, 1930). Откликом на Вторую мировую войну стала книга стихов и прозы Сэндберга Меморандум сплотившихся (Home Front Memo, 1943). Сэндбергу принадлежит также исторический роман Камень памяти (Remembrance Rock, 1948), в основе которого события американской истории 17–20 вв. Полное собрание стихотворений (Complete Poems, 1950) принесло ему в 1951 вторую Пулитцеровскую премию. Последними книгами Сэндберга стали Вечно молодые незнакомцы (Always the Young Strangers, 1953) – захватывающее автобиографическое повествование о годах, предшествовавших учебе в колледже, и И мед, и соль (Honey and Salt, 1963) – сборник написанных рукой мастера стихотворений последних лет его жизни. Сборник Живые знаки (Breathing Tokens), объединивший 118 стихотворений, был издан посмертно в 1978. Умер во Флэт-Роке (штат Северная Каролина) 22 июля 1967 года. Сочинения: Complete poems, . ., 1970; The letters, . ., 1968; в русском переводе— Стихи разных лет, Москва, 1959; Избранная лирика, Москва, 1975. Литература: Кашкин И. А., Для читателя-современника, Москва, 1968; Callahan ., Carl Sandburg, Lincoln of our literature. A biography, . ., 1970.

1879

Эмиль Арган (Emile Argand)

швейцарский геолог. Родился вблизи Женевы, учился в профессионально-техническом училище в Женеве, затем работал чертёжником. Изучал анатомию в Париже, но бросил медицину из-за интереса к геологии. Изучал строение Западных Альп. Дал схему развития альпийской геосинклинали, согласно которой первоначально она имела форму единого прогиба, усложнявшегося затем внутренними поднятиями, которые, развиваясь, превращались в огромные шарьяжи. Основой деформации земной коры Арган считал образование больших выпуклостей и впадин под влиянием подкоровых магматических течений. На фоне этих "складок основания" образуется "покровная складчатость", захватывающая только поверхностные слои осадочных пород. Теоретические взгляды Арганa изложены в его работе "Тектоника Азии", написанной в 1922 (русский перевод 1935). Он был одним из первых сторонников теории дрейфа континентов Альфреда Вегенера, рассматривая тектонику плит и столкновения континентов как лучшее объяснение формирования Альп. Основал Геологический институт Невшателя, Швейцария. Умер Непшателе (Швейцария) 14 сентября 1940 года. Библиография: Wegmann, C.E. (1970), "Argand, Émile", Dictionary of Scientific Biography, vol. 1, New York: Charles Scribner's Sons, pp. 235–237, ISBN 0-684-10114-9

1879

Галиаскар Камал (татарское имя - Галиәсгар Камал; настоящее имя - Галиаскар Галиакбарович Камалетдинов, Галиәсгар Галиәкбәр улы Камалетдинов, Ğaliəsgar Əliəkbər uğlı Qamaletdinov)

татарский советский писатель, классик татарской драматургии и общественный деятель. В июне 1923 года одному из основоположников татарской драматургии и татарского театра Галиаскару Камалу (Камалетдинову) присвоено почетное звание «Герой труда», чуть позже его наградили званием народного драматурга ТАССР. Родился в Казани, в семье кустаря. Детство проводит в родной деревне матери Түбән Масра (нынешний Арский район). Учился в казанском медресе «Госмания», 1889—1897 годах в медресе «Мухаммадия». В 1901 выпускал газету «Тэраккый» («Прогресс»), организовал издательство «Мэгариф» («Просвещение»). С 1906 года работал в газете «Азат» («Свобода»), затем — «Азат халык» («Свободный народ»), где печатались статьи, пропагандирующие идеи марксизма. Был издателем и редактором сатирического журнала «Яшен» («Молния», 1908-1909), работал в газете «Юлдуз» («Звезда», 1907-1917). Печатался с 1900 года. Важнейшие произведения — драма «Несчастный юноша» (1907, 2-й вариант), комедии «Из-за подарка» (1908), «Любовница» (1911), «Тайны нашего города» (1911), «Банкрот» (1912, русский перевод, 1944) — резко бичевали пороки буржуазного общества. После Октябрьской революции Камал писал сатирические стихи, сотрудничал в газете «Эш» («Труд»), «Кызыл байрак» («Красное знамя»). Перевёл на татарский язык «Ревизора» Н.В.Гоголя, «Грозу» А.Н.Островского и «На дне» М.Горького. Умер 8 июня 1933 года. В 1978 году издан художественный маркированный конверт, посвященный писателю. Именем Г.Камала названы улицы в Казани, Елабуге и Набережных Челнах. В его честь назван пик на востоке Алматинской области (Казахстан), к югу от Сарканда.

1879

Джозеф Медилл Паттерсон (Joseph Medill Patterson)

американский журналист, издатель, внук Джозефа Медилла, основателя «Chicago Tribune», мэра Чикаго. Джозеф Паттерсон был одним из наиболее значимых издателей и редакторов в США: именно он основал «New York Daily News» и ввёл в США в обращение формат таблоида. Младшая сестра Паттерсона — издатель Цисси Паттерсон; дочь — Алисия Паттерсон, основатель газеты «Newsday». Его отец — Роберт У.Паттерсон, журналист «Chicago Tribune», который женился на дочери владельца газеты и сделал успешную карьеру. К 1906 году Джозеф Паттерсон уже был отцом троих дочерей. По словам его родственников, он всегда хотел сына, который у него родился почти через двадцать лет после появления на свет младшей дочери. Позже его сын Джеймс стал вице-президентом и помощником главного редактора «Daily News». Один из внуков Паттерсона, Джозеф Медилл Паттерсон Олбрайт, был женат на Мадлен Олбрайт в течение 23 лет. Его семья изначально готовила его как наследника дела своего знаменитого деда, Джозефа Медилла. Паттерсон был студентом Йельского университета, в котором вступил в тайное общество «Scroll and Key». По окончании университета он вернулся в Чикаго и работал в «Chicago Tribune», но после ссоры с отцом ушёл из газеты, переехал на ферму и периодически писал статьи для различных изданий и прозу. Паттерсон вернулся в «Tribune» только к 1910 году. После смерти отца Паттерсон взял на себя управление «Tribune». После окончания Первой мировой войны он отправился в Лондон, где обратил внимание на формат таблоида. Не придя к единому мнению по вопросу нового формата, он уступил управление газетой двоюродному брату Роберту Маккормику, переехал в Нью-Йорк и основал таблоид «New York Daily News» 26 июня 1919 года. Умер 26 мая 1946 года. Джозеф Медилл Паттерсон похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

1880

Юлия Лазаревна Вейсберг (по мужу Римская- Корсакова)

российский композитор и музыковед. Жена Андрея Николаевича Римского-Корсакова — музыковеда, сына композитора Н.А.Римского-Корсакова. Родилась в Оренбурге. В 1903 году окончила Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. С 1903 года училась в Санкт-Петербургской консерватории (класс композиции) у Н.А.Римского-Корсакова и А.К.Глазунова. В 1912 году экстерном окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В 1907-1912 жила в Германии, занималась у М.Регера и Э.Хумпердинка. В 1915-1917 принимала участие в редактировании и издании журнала «Музыкальный современник». В 1921-1923 преподавала хоровое пение в музыкальной школе рабочей молодежи. Переводила на русский язык музыковедческие работы Р.Роллана. Погибла вместе с сыном Всеволодом во время блокады Ленинграда 1 марта 1942 года. Сочинения: оперы — Русалочка (по Г.Андерсену, 1923), Гюльнара (отрывки изданий 1935, 1938), радиоопера Мертвая царевна (по А.Пушкину, монтаж, исполнение по радио 1938); детская опера с сопровождением фортепиано — Гуси-лебеди (исполнение, Москва, 1937); для хора и оркестра — Двенадцать (слова А.Блока), для оркестра — Фантазия, Драматическое скерцо, картина Ночью (по Ф.Тютчеву, издание, 1929), Баллада (по Г.Гейне, издание, 1930), Сказочка (издание 1928), Матросская пляска (издание 1936); для 2 скрипок и фортепиано — 4 пьесы (издание, 1937); для голоса и оркестра — цикл Раутенделей, 3 песни (слова из драмы Г.Гауптмана "Потонувший колокол", переложение для голоса и фортепиано — 1912), Поет печальный голос (слова Ф.Сологуба, переложение для голоса и фортепиано, издание, 1924), 5 детских песен: Бабочка, Заинька (слова В.Катаева), Мыши, Лошадь, Кораблик (слова С.Маршака, издание, 1929), Комсомол и деды (слова Вс.Рождественского, переложение для голоса и фортепиано, издание, 1938); пьесы для голоса с сопровождение инструментальных ансамблей, вокальные дуэты с фортепиано, детские хоры; для голоса и фортепиано — романсы на словва П.Верлена, М.Конопницкой, С.Маршака, Ф.Сологуба и другое; 15 детских вокальных пьес (1936), Песня о молодом комиссаре (слова И.Уткина, 1941), обработка песен народов СССР.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |