-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108968

Комментариев: 6801

Написано: 117440

Записей: 108968

Комментариев: 6801

Написано: 117440

6 января родились... |

1799

Джедедайя Стронг Смит (Jedediah Strong Smith)

американский первопроходец, охотник, траппер, торговец и картограф. Джедедайя Смит родился в городке Иерихон, современный Бэйнбридж, штат Нью-Йорк, в 1799 году. В конце XVIII века его отец переселился из Нью-Гэмпшира в район реки Мохок. Приблизительно через 10 лет после рождения Джедедайи его семья переезжает в округ Эри, Пенсильвания. В Пенсильвании он знакомится с доктором Титусом Саймонсом, который становится близким другом его семьи. Саймонс оказал большое влияние на юного Смита. Благодаря ему, Джедедайя Смит ознакомился с копией журнала экспедиции Льюиса и Кларка. Согласно легенде, Смит никогда не расставался с журналом во время своих странствий по Дикому Западу. В 1817 году семья Смита переселяется на запад, в Огайо. В возрасте 22-х лет Смит отправился в Иллинойс, где пытался найти работу. В 1822 году он поехал в Сент-Луис, где из газет узнал о том, что генерал Уильям Эшли набирает отряд из 100 молодых людей для путешествия вверх по реке Миссури и участия в меховой торговле в Скалистых горах. Смит откликнулся на призыв Эшли и вступил в отряд генерала, который стал известен как Сотня Эшли. В верховьях Миссури Смит впервые участвовал в охоте на бизонов и ловле бобров. Недалеко от селения индейцев арикара отряд Эшли разделился. Часть группы, в том числе и Смит, отправилась к устью Йеллоустоуна, остальные остались у Большой излучины Миссури. Зиму 1822—1823 годов Смит провёл вблизи устья реки Масселшел. Весной 1823 года Уильям Эшли приказал Смиту спуститься вниз по Миссури до устья Гранд-Ривер. В июне того же года между американскими мехоторговцами и индейцами арикара произошёл вооружённый конфликт. Арикара были недовольны тем, что белые торговцы продают огнестрельное оружие их врагам сиу. Они атаковали лодки трапперов из отряда Эшли и убили около 15 человек. Конфликт перерос в войну арикара. Во время конфликта Смит проявил себя как храбрый и отважный воин, и генерал Эшли назначил его капитаном трапперов. После окончания войны с арикара группа трапперов, руководимая Смитом, отправилась на поиски пушных зверей в Скалистые горы, к югу от реки Йеллоустоун. Остаток зимы 1823 года они провели в долине реки Уинд. В 1824 году местные индейцы кроу показали Смиту ущелье, через которое можно было попасть на богатую бобрами территорию. Это ущелье позднее станет известно как Саут-Пасс, Южный проход или Южный перевал. Трапперы Смита не были первыми белыми людьми, которые пересекли Саут-Пасс, в 1812 году по нему прошли торговцы Тихоокеанской меховой компании, возглавляемые Робертом Стюартом. Повторное открытие Южного перевала сыграло важную роль в дальнейшем освоении Запада США. После прохода через Саут-Пасс Смит и его люди вышли к Грин-Ривер. Вскоре они лишились всех своих лошадей — их увели шошоны. Трапперы ловили бобров до поздней весны, а затем спрятав меха и всё, что не смогли увезти, отправились к реке Суитуотер. Встретив шошонов, люди Смита вынудили их вернуть украденных лошадей. Вернувшись верхом к своему тайнику, трапперы забрали свои меха и отправились обратно к Суитуотеру. Разбившись на небольшие группы, они двинулись в разных направлениях. В ходе своих странствий Джедедайя Смит и его люди добыли очень много бобров на притоках рек Грин-Ривер и Снейк. В 1824 году Смит отправился на поиски кроу, чтобы приобрести у них лошадей и узнать дорогу на Запад. В районе Шайенн-Ривер на него напал огромный медведь. Гризли повалил траппера на землю, поломал ему рёбра и распорол огромными когтями бок. Товарищи Смита стали свидетелями его борьбы с медведем. Через некоторое время гризли отступил и трапперы подбежали к Смиту. Он был почти скальпирован, его ухо было наполовину оторвано. Смит убедил Джима Клаймена, его друга, пришить сорванную с головы кожу. Остальные охотники перевязали ему сломанные рёбра и обработали раны. После того, как он поправился, Смит всегда носил длинные волосы, чтобы прикрыть большой шрам на лице. Впоследствии, из-за этого шрама, его часто узнавали. В 1826 году Уильям Эшли продал свою долю в компании Смиту, Дэвиду Джексону и Уильяму Саблетту. Маунтинмены решили искать новые места для добычи бобров. В том же году Смит организовал первую экспедицию на юг, Джексон и Саблетт отправились в других направлениях. Сначала Смит исследовал долину реки Колорадо, а затем направился в Калифорнию. Преодолев трудный переход через горы, путешественники оказались в пустыне Мохаве, где были атакованы местными индейцами. В этой стычке группа Смита потеряла несколько человек убитыми. Найдя убежище у дружественных индейцев, трапперы познакомились с двумя тонгва, которые предложили проводить их до миссии Сан-Габриэль. Индейцы провели людей Смита по безопасному пути, обойдя Долину Смерти. 27 ноября 1826 года американцы прибыли в миссию. Руководитель миссии, Хосе Бернардо Санчес, хорошо отнёсся к трапперам и посоветовал встретиться им с губернатором Калифорнии. В ходе встречи с губернатором, Смит объяснил, что они оказались в Калифорнии в поисках пищи и крова и никаких политических целей не преследуют. Хосе Мария Эчендия, губернатор Калифорнии, арестовал Смита на некоторое время, но затем отпустил, взяв с него обещание, что его люди больше никогда не вернутся в Калифорнию. После освобождения Смита, американцы отправились в долину Сан-Хоакин. Накопив большое количество пушнины, трапперы решили возвращаться назад. Джедедайя Смит несколько раз пытался обнаружить перевал через Сьерра-Неваду, затем взяв лишь двух человек и несколько лошадей он решил пересечь горный хребет в районе Эббетс-Пасс и добраться как можно быстрее до места рандеву. После пересечения гор он продолжил путь через Большой Бассейн. Достигнув Большого Солёного озера, трапперы узнали у местных индейцев, где проводится рандеву и отправились к месту его проведения. Трое путешественников прибыли на рандеву к Бэр-Лейк 3 июля 1827 года. Маунтинмены отметили приезд группы Смита выстрелом из пушки, которая стала первым колёсным транспортом в истории Дикого Запада, прошедшим через Саут-Пасс. Несмотря на предупреждение губернатора Калифорнии, Смит вернулся туда с 18 мужчинами и 2 женщинами в следующем году. В районе реки Колорадо американцы подверглись нападению индейцев мохаве. В этом бою трапперы потеряли убитыми 12 человек. Оставшиеся в живых благополучно достигли миссии Сан-Габриэль. Пробыв некоторое время в миссии, группа Смита отправилась в долину Сан-Хоакин, чтобы встретиться с трапперами, которые ждали возвращения своего лидера. Узнав о том, что американцы снова оказались в Калифорнии, Хосе Мария Эчендия приказал их арестовать. Несмотря на то, что Смит нарушил данное ему слово, Эчендия снова отпустил американцев. После освобождения трапперы отправились в долину Сакраменто, где добывали пушнину несколько месяцев, а затем продолжили путь на север, вдоль тихоокеанского побережья. Добравшись до реки Колумбия, они возвратились домой.

Джедедайя Смит был первым исследователем и путешественником, кто достиг Орегонской земли, проделав путь по побережью Калифорнии. В 1831 году Смит начал руководить поставками товаров на запад, эта деятельность получила известность как торговля в прерии. В мае того же года он возглавлял вереницу фургонов Меховой компании Скалистых гор, которая двигалась по Тропе Санта-Фе. Во время пути он покинул караван и отправился на поиски пресной воды. Больше его никто из товарищей и компаньонов не видел. Некоторое время спустя, члены его торговой партии обнаружили на рынке в Санта-Фе личные вещи Смита. На их вопросы торговец ответил, что приобрёл их у команчей. Морган Дэйл Лоуэлл, биограф легендарного маунтинмена, предполагает, что когда Смит отправился на поиски воды, его окружила группа команчей из 15—20 воинов. В последующей схватке он был убит 27 мая 1831 года. Точные обстоятельства гибели Джедедайи Смита неизвестны. Литература: Blevins, Winfred. Give Your Heart to the Hawks: A Tribute to the Mountain Men. — New York: Forge, 2005. — 336 страниц. — ISBN 978-0765-31435-2; Morgan, Dale Lowell. Jedediah Smith and the opening of the West. — Lincoln: University of Nebraska Press, 1964. — 458 страниц; Gowans, Fred. Rocky Mountain Rendezvous: A History of The Fur Trade 1825–1840. — Layton, Utah: Gibbs M. Smith, 2005. — ISBN 1586857568.

1802

Йон Элиаде-Рэдулеску (Heliade-Rădulescu)

румынский поэт, просветитель. Заложил основы румынского театра, журналистики, издательского дела. Родился в Тырговиште. Был членом Временного революционного правительства (1848), основателем Румынского литературного общества (1866), первым президентом Румынского академического общества (1867; с 1879 — Румынская академия). В поэтическом творчестве Элиаде-Рэдулеску (басни, сатиры, элегии и поэмы) романтические мотивы подчинены просветительной тенденции (обращение к фольклору, героическому прошлому народа). Его лучшие произведения — "Ночь на развалинах Тырговиште" (1836), поэма "Крылатый дух" (1844). Умер в Бухаресте 27 апреля 1872 года. Сочинения: Pagini alese, [Вuс., 1961]; в русском переводе — Крылатый дух, в сборнике: Антология рум. поэзии, Москва, 1958. Литература: Calinescu G., Heliade-Rădulescu, в кн.: Istoria literaturii române, v. 2, Вuс., 1968.

1803

Анри Герц (Henri Herz)

знаменитый французский пианист, композитор (по национальности поляк, композитор и основатель одной из лучших французских фортепианных фабрик (1806—1888); был профессором Парижской консерватории. Герц концертировал, между прочим, в Варшаве, Санкт-Петербурге, Москве. Сочинения Герца имели в свое время огромную популярность и выдержали массу изданий; их насчитывают более 200 — восемь концертов для фортепиано и оркестра, 14 рондо, масса фантазий, вариаций, ноктюрнов, вальсов, этюдов, "M éthode complè te de piano". Герц напечатал еще свои воспоминания: "Mes voyages en Amé rique" (Пар., 1866).

1805

Александра Иосифовна (Осиповна) Ишимова

русская детская писательница. русская детская писательница, переводчица. Родилась в Костроме.Александра Ишимова несколько лет после высылки её отца из Санкт-Петербурга вместе с семьёй жила в северных губерниях. В 1825 ей удалось приехать в Санкт-Петербург, и получить у царя прощение для отца, открыть маленькую школу и завязать знакомство с Вяземским, Жуковским, Пушкиным. Ишимова — последний корреспондент Пушкина: он написал ей письмо о её исторических рассказах и отправил книгу для перевода в день дуэли с Дантесом 8 февраля 1837 г.. Издавала два ежемесячных журнала: «Звездочка», для детей (1842—1863), и «Лучи», для девиц (1850—1860). Её «История России в рассказах для детей» (1841) была удостоена Демидовской премии. Помимо этого она много переводила и напечатала ряд оригинальных рассказов для детей. Больше всего были известны «Рассказы старушки» (Санкт-Петербург, 1839); «Священная истории в разговорах для маленьких детей», выдержавшая 6 изданий, начиная с 1841; «Колокольчик», книга для чтения в приютах (Санкт-Петербург, 1849); «Первое чтение и первые уроки для детей» (Санкт-Петербург, 1856—1860; два издания); «Рассказы из Священной истории для крестьянских детей» (Санкт-Петербург, 1878). Умерла в Санкт-Петербурге 16 июня 1881 года. Сочинения: История России в рассказах для детей, части 1-6, Санкт-Петербург, 1837-1840. Литература: Фомина Ю.В., А.О.Ишимова, в кн.: Материалы по истории детской литературы, том 1, выпуск 1, Москва, 1927.

1806

Мария Николаевна Раевская (в замужестве княгиня М.Н.Волконская)

русская княгиня, мемуаристка. Жена декабриста С.Г.Волконского, дочь героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н.Н. Раевского. С ее именем связывают ряд произведений А.С.Пушкина (XXXIII строфу первой главы «Евгения Онегина», посвящение «Полтавы», стихотворение «На холмах Грузии» и др.). В конце 1826 г. одной из первых жен декабристов последовала в Сибирь, преодолев сопротивление родных и властей. Пробыла там почти 30 лет, принимала горячее участие в судьбе ссыльных, занималась благотворительной деятельностью, воспитанием родившихся в Сибири детей. Автор «Записок». Скончалась в СЕЛЕ ВОРОНКИ КОЗЕЛЬСКОГО УЕЗДА ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 22 АВГУСТА 1863 ГОДА.

1807

Иосиф Пецваля ( немецкое имя - Йозеф Максимилиан Пецваля, Jozef Maximilián Petzval; венгерское имя - Йожеф Микша Пецваля)

венгерский математик , изобретатель и физик немецкого происхождения, родился в Верхней Венгрии (ныне Словакия ). Окончил Венский университет. В 1837-1878 гг. – профессор этого университета. Исследования посвящены теории дифференциальных уравнений, теории колебаний, теории удара. Участник дискуссии о справедливости т. н. эффекта Доплера в теории света. Дал математическое доказательство несправедливости принципа Доплера относительно зависимости частоты звуковых и световых колебаний от скорости движения наблюдения и источника колебаний.

Построил анастигматический объектив (1840). Йозеф Макс Пецваля был основоположник фотографической оптики. Пецваль рассчитал и построил оптические приборы с большим полем зрения и — одновременно — с большим относительным отверстием. Вывел закон, так называемое условие Пецваля, выполнение которого дает исправление аберрации кривизны поля зрения объектива. Светосильный объектив Пецваля сыграл решающую роль в развитии практической фотографии и всеобщем признании значения фотографического процесса. Йозеф Максимилиан Пецваля умер 19 сентября 1891 года, всеми забытый, озлобленный и в нищете. Похоронен на Центральном кладбище в Вене. Его обида в конце жизни, вероятно, объясняется потерей всех его рукописей и банкротством, а с другой стороны, тем, что на протяжении всей жизни его работы в оптике никогда не был признаны.

1807

Людвиг (Кристиан) Эрк (немецкое имя - Ludwig Erk)

немецкий музыкант — собиратель народных песен, педагог, хормейстер и композитор. Родился в Вецларе. Был дирижёром церкосеого хора и придвлрным учителем музыки, позднее - королевским музик-директором (с 1857). Его библиотека вошла в берлинскую королевскую библиотеку. Составил сборник песен -"Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen" (1838-1841, 2. Auflage, 1938-1939), "Deutscher Liederhort" (1856, дополненное P.M.Бёме издание - 1893-1894, 2. Auflage, 1925. Умер в Берлине 24 ноября 1883 года.

1811

Чарлз Самнер (Charles Sumer)

американский политический деятель. По профессии юрист. Родился в Бостоне. В 1848 г. примкнул к партии фрисойлеров, в 1854 г. - к Республиканской партии. С 1851 г. - сенатор. Убежденный противник рабства. В период Гражданской войны 1861-1865 гг. - председатель комиссии сената по военным делам, один из организаторов объединенной комиссии по руководству войной. Выступал за решительные методы ведения войны, настаивал на полном уничтожении рабства и предоставлении неграмотным гражданам прав, а также на суровом наказании рабовладельцев и конфискации их земель в пользу бывших рабов. После войны вел последовательную борьбу против расовой дискриминации. Умер в Вашингтоне 11 марта 1874 года.

1812

Акино де Рамос (Melchora Aquino de Ramos).

филиппинская революционерка, которая стала известна как "Tandang Сора" ("Tandang" происходит от тагальского matandâ слово, которое означает старый) в истории Филиппин, поскольку ее возраст, когда вспыхнула в 1896 году филиппинская революция (ей, в то время, было уже 84 года). У Акино был свой магазин, который стал прибежищем для больных и раненных революционеров. Она кормила их и оказывала медицинскую помощь. Секретные совещания Katipuneros (революционеров) также проводились в ее доме. Революционеры звали её "матерью Katipunan" или революции.

Когда испанцы узнали об этом, Акино была арестована гражданской гвардией, на допросах она отказалась отвечать. После этого она была депортирована на Марианские острова.

Когда Соединенные Штаты взяли под свой контроль Филиппины в 1898 году Акино, как и другие ссыльные, вернулась на Филиппины. Умерла 2 марта 1919 года. Похоронена на заднем дворе собственного дома (сейчас это Мемориальный Парк, Кесон-Сити ).

1821

Степан Семенович Дудышкин

русский литературный критик, журналист. Родился в Витебске, в купеческой семье. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1841). С 1847 сотрудничал в «Отечественных записках», где в 1860‒1866 был одним из редакторов-издателей журнала, заведующий критическим отделом. Либеральный критик, менявший направление от защиты идейности творчества до проповеди теории «чистого искусства». Автор статей о А.Д.Кантемире, Д.И.Фонвизине, М.Ю.Лермонтове, Н.В.Гоголе, Л.Н.Толстом, И.А.Гончарове, И.С.Тургеневе и др. Редактор сочинений Лермонтова (издания 1860 и 1862). Умер в Павловске, ныне Ленинградской области 28 сентября 1866 года. Литература: Чернышевский Н.Г., Полное собрание сочинений, том 4, Москва, 1948, страницы 696-701; Егоров Б.Ф., С.С.Дудышкин-критик, «Учёные записки Тартуского университета», 1962, выпуск 119 (имеется библиография).

1822

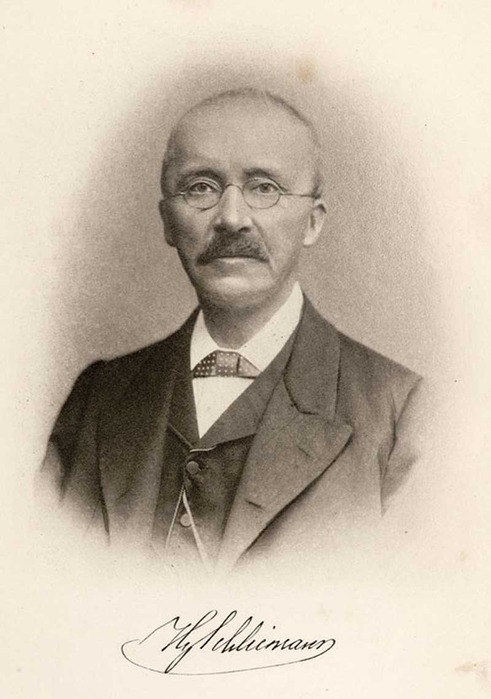

Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман (немецкое имя - Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann)

немецкий предприниматель и археолог-любитель, прославившийся своими находками в Малой Азии, на месте античной (гомеровской) Трои. Генрих Шлиман родился на территории тогдашнего Мекленбург-Шверинского герцогства в городке Нойбуков, расположенном неподалёку от Балтийского моря. Его отец, Эрнст Шлиман (1780—-1870), был местным священником. Отец часто пересказывал сыну разные легенды, отчего в Шлимане-младшем проснулся серьёзный интерес к истории. Шлиман-старший поощрял в сыне интерес к истории. Сам он, невзирая на духовный сан, придерживался довольно свободных взглядов на жизнь. Эрнст Шлиман. У Генриха Шлимана отношения с отцом складывались непросто, но он никогда не терял с ним связи. Скандальная история с отцом привела к распаду семьи. Генриха взял на воспитание его дядя, пастор в местечке Калькхорст вблизи Гревесмюлен. Он отправил мальчика постигать основы латыни у учителя Карла Андресса. Однажды к Рождеству Генрих написал довольно большой очерк на латыни, посвященный Троянской войне, и послал его отцу. Видя успехи ученика, Андресс решил устроить юного Шлимана в гимназию, но тут его отец снова «отличился». Против него возбудили судебный иск в связи с растратой, и средства, которые можно было вложить в обучение сына, пришлось потратить на урегулирование дела. Шлиману удалось отучиться в гимназии всего три месяца. Его интерес к истории и классическим языкам так и не получил развития. Ему пришлось учиться в реальном училище. В 1836 году 14-летний Шлиман закончил училище и начал работать приказчиком в бакалейной лавке в Фюрстенберге, что неподалеку от Берлина. Гамбург начала XX века. Шлиман приехал почти без гроша в кармане в этот портовый город в устье Эльбы. Шлиман отправился пешком в Гамбург, надеясь найти работу на корабле. Он нанялся юнгой на шхуну «Доротея». 28 ноября 1841 года она отправилась в Венесуэлу. Вскоре после отплытия судно попало в бурю. Как писал Шлиман в своих письмах, лишь ему и ещё восьми членам экипажа удалось спастись: они добрались на шлюпках до берегов Голландии. Если же верить, однако, сообщениям в газетах от 29 ноября, человеческих жертв удалось избежать. Прусское консульство в Амстердаме помогло незадачливому моряку. После лечения в госпитале его устроили на работу в торговую компанию. Работа оказалось несложной и не занимала много времени, и Шлиман использовал представившуюся возможность, чтобы изучать иностранные языки. Выяснилось, что у него к ним большие способности. Занимаясь совершенно самостоятельно, он меньше чем за три года ухитрился освоить голландский, английский, французский, итальянский и португальский языки. Вскоре ему снова повезло: он устроился на работу получше — в торговую компанию Б.Г.Шрёдера. Там он принялся изучать русский язык. Всего через полтора месяца Шлиман уже мог писать в Россию деловые письма. Компания отправила многообещающего сотрудника в Санкт-Петербург своим торговым представителем. В январе 1846 года 24-летний Шлиман отбыл в Россию. Вскоре после прибытия в Россию Шлиман, помимо работы на несколько немецких фирм, основал собственное дело и быстро добился коммерческого успеха. Уже 5 февраля 1847 года он принял российское подданство, став «Андреем Аристовичем». Он занимался торговлей различными видами сырья. Главным его товаром был индиго — природный краситель синего цвета. Кроме того, он занимался чилийской селитрой (компонентом для пороха), резиной и сахаром, причем дела вел по всему миру, а главные его представительства находились в Москве, Париже, Лондоне и Амстердаме. Постепенно Генрих Шлиман становился все более видной фигурой в деловом мире России. Он получил звание почетного потомственного гражданина и называл свою новую родину «моей любимой Россией». У Шлимана было два младших брата — Людвиг и Пауль. Последний помогал старшему брату вести дела в Санкт-Петербурге. Людвиг же эмигрировал в Америку во время «золотой лихорадки» 1848 года. В мае 1850 года он, разбогатев, скончался на западном побережье от тифа. Генрих Шлиман получил сообщение, что после брата осталось богатое наследство. Однако компаньон Людвига Шлимана, прикарманив его основную часть, скрылся, так что Генриху, приехавшему из России, почти ничего не досталось. Тогда он, основав банк, занялся скупкой и перепродажей золотого песка. Это принесло ему солидное состояние, и в августе 1852 года 30-летний Шлиман вернулся в Санкт-Петербург.

Мемориальная доска в Санкт-Петербурге.

Во время его пребывания в Сан-Франциско, было объявлено о присоединении штата Калифорния к США. Таким образом, Шлиман, как и все, кто жил в тот момент на этой территории, получил американское гражданство. 12 октября того же года Генрих Шлиман женился на Екатерине Петровне Лыжиной, дочери известного Санкт-Петербургского адвоката. Хотя они имели троих детей — сына Сергея, а также дочерей Наталию и Надежду, — их семейная жизнь не сложилась. Поэтому Шлиман весь отдался работе. В одном из своих писем он отмечал, что одержимо трудится, поскольку безделье сводит его с ума и никакие развлечения ему не интересны. В 1853 году началась Крымская война, ещё больше обогатившая предпринимателя. Шлиман планировал в случае, если из-за блокады англичанами российских торговых портов поступление товара задержится, доставлять грузы через порт Мемель (ныне — Клайпеда в Литве), принадлежавший нейтральной Пруссии, и с большой выгодой транспортировать вглубь России. Предприниматель вложил огромные средства, но, когда он отправился в Мемель проследить за разгрузкой товаров, то увидел сгоревший дотла город. Однако при этом амбары, где хранились его товары, уцелели. Из-за такой редкой удачи он продал их по цене, вдвое превысившей закупочную. Осада Севастополя англо-французскими войсками во время Крымской войны принесла Шлиману огромную прибыль. В начале 1861 года российское правительство готовилось обнародовать манифест об отмене крепостного права на больших бумажных афишах. Шлиман постарался скупить как можно больше бумаги и затем перепродал её по сильно завышенной цене. Откровенное воровство и поставка некачественного товара не осталось незамеченным российским императором. На прошении Шлимана вернуться в Россию император Александр II наложил резолюцию: «Пусть приезжает — повесим». Крымская война, окончившаяся поражением России в 1856 году, принесла Шлиману огромные прибыли. После этого он счел возможным для себя заняться ещё одним языком — греческим. В автобиографии Шлиман признавался, что начни он изучать чудесный древнегреческий язык до начала Крымской войны, он, возможно, забросил бы работу. Древнегреческий стал первым языком, который он выучил бескорыстно. Он нанял хорошего преподавателя новогреческого, но, работая, придерживался давно выработанного и проверенного метода: много читал вслух и заучивал наизусть. Новогреческий дался ему всего за шесть недель, и Шлиман перешёл к древнему языку эллинов, который оказался гораздо труднее. Естественно, он учился по оригинальным текстам «Илиады» и «Одиссеи». Вскоре Шлиман мог читать литературу Древней Греции, в том числе своего любимого Гомера. Через три месяца Шлиман неплохо владел новым языком. Кроме того, он занялся латынью. В XIX веке латынь была обязательным предметом для получения классического образования, но Шлиман из-за бедности бросил гимназию и не успел ею овладеть. В сравнении с древне- и новогреческим латынь — простой язык. Затем Шлиман освоил арабский — ведь арабы оказали немалое влияние на становление европейской цивилизации. Вскоре он знал все эти языки в степени, достаточной для исследования средиземноморских цивилизаций. В 1858 году Шлиман совершил поездку по Сирии, Палестине, Египту, Турции и Греции. У него созрело желание постепенно отойти от коммерции, но процесс ликвидации предприятия затянулся из-за судебной тяжбы. Тем временем в 1860 году ему подвернулась возможность выгодно вложить средства в американский хлопок — как раз накануне гражданской войны. Это принесло коммерсанту немалую прибыль. Лишь в 1863 году Шлиман выиграл юридический спор и сумел, наконец-то, весной следующего года закрыть дело. После восемнадцати лет жизни в России Шлиман отправился в кругосветное путешествие. В мае он покинул Германию, пересек Средиземное море и направился в Африку — в Тунис. Там он посетил развалины Карфагена, затем двинулся севернее — в Италию, к руинам Помпеи. Затем он вновь побывал в Египте и поплыл на восток — к Индии и Цейлону (современной Шри-Ланке), чтобы собственными глазами взглянуть на руины индуистских и буддистских храмов. Далее Шлиман оказался в Китае, где осуществил свою давнюю мечту — увидел Великую китайскую стену. Следующими пунктами стали Пекин и Шанхай. Затем он отплыл в Японию. Потом он на корабле пересек Тихий океан и приплыл в Америку. Шлиман навестил могилу брата в Калифорнии, после чего отправился в Мексику, где осмотрел развалины уничтоженной ацтекской цивилизации. Путешествие заняло более двух лет. Вернувшись в Европу, Шлиман целиком отдался своей старой мечте об археологии. Он начал изучать основы этой науки, а также слушал в Сорбонне лекции по античной истории и археологии. Тогда же Шлиман предложил жене приехать к нему в Париж. После её отказа он пытался принудить её, прекратив давать деньги и запретив своим знакомым помогать голодающей семье, но это не помогло и Шлиману пришлось отправиться в Америку, где можно было развестись в одностороннем порядке (православная церковь, разумеется, отказала Шлиману). Не дослушав выбранные курсы, Шлиман покинул Сорбонну. В мае 1868 года он вновь посетил Италию, тогдашний центр археологических исследований. Бывший предприниматель неоднократно уже бывал в этой стране, но теперь он взглянул на Римские развалины и на руины Помпеи новыми глазами. В июле Шлиман перебрался в Грецию и совершил первые шаги на археологическом поприще. Он начал раскопки на Итаке, находящейся западнее Балканского полуострова. На этом острове происходит часть событий гомеровской «Одиссеи» — там находился дом главного героя, — и Шлиман начал искать доказательства историчности поэмы. Первый археологический опыт вчерашнего дельца длился два дня. Разумеется, ничего серьёзного он не нашёл, но успел заявить, что несколько найденных в земле артефактов имеют прямое отношение к «Одиссее». Эта скоропалительность выводов впоследствии станет всем известной чертой Шлимана, а также исходной точкой для критики в его адрес. Затем он отправился в Микены, чтобы отыскать могилу Агамемнона, одного из героев Троянской войны. Из Микен знаток Гомера поехал к упомянутой в «Илиаде» равнине, расположенной в западной части Малой Азии возле Дарданелл. В то время шли оживленные споры о местонахождении Трои. Самой убедительной тогда казалась теория, утверждавшая, что город существовал на месте Бурнабаши — искусственной насыпи, образовавшейся за сотни лет человеческой деятельности. Некоторые однако предлагали искать Трою на месте холма Гиссарлык, то есть рядом с побережьем. Шлиман решил исследовать оба варианта. Он сравнил свои открытия с описаниями «Илиады» и стал склоняться к мнению, что нужно вести раскопки Гиссарлыка. Доводом для него послужило само название места, по-турецки означавшее «крепость». Результаты этой поездки Шлиман опубликовал в 1869 году в книге «Итака, Пелопоннес и Троя» — своей первой археологической работе. Он представил работу Ростокскому университету у себя на родине, в земле Мекленбург. Местные профессора одобрили научные изыскания Шлимана и присудили ему степень доктора. Но европейское археологическое сообщество его теории никак не заинтересовали. В том же году Шлиман, съездив в США, официально развелся там с женой. Этим он нарушил российский закон, закрыв себе тем самым возможность вернуться в Россию. Шлиман понял: единственный способ доказать свою правоту — собственными силами найти Трою. Он начал планировать раскопки Гиссарлыка. Более года ушло на получение разрешения турецкого правительства. Наконец, в октябре 1871 года Генрих Шлиман приступил к осуществлению задуманного. Четырьмя месяцами ранее он пытался начать работу неофициально, что вызвало недовольство землевладельца, и Шлиману пришлось запастись терпением. Поиски проводились с 1871 по 1873 год и, вопреки ожиданиям, увенчались успехом. Шлиман раскопал под руинами греческого города классической эпохи остатки более древнего укрепления и несколько культурных слоев, уводящих к бронзовому веку. Так была открыта микенская цивилизация, предшествовавшая ахейской и классической эпохам. 31 мая 1873 года Шлиману удалось обнаружить собрание медных и золотых украшений, названное им по имени троянского царя «кладом Приама». Позже археологи пришли к заключению, что возраст находки — примерно на тысячу лет старше описанных Гомером событий, что, конечно же, не умаляет её исторической ценности. Новые результаты шлимановских поисков Трои вызвали шквал критики со стороны профессиональных археологов. Видный ученый Эрнст Курциус, руководитель немецкой группы, работавшей на территории Олимпии, крайне неодобрительно высказался о неаккуратном способе шлимановских раскопок и его желании во что бы то ни стало доказать свою теорию. Многое из того, что не относилось к предполагаемой Троянской войне, бывший предприниматель прагматично игнорировал, а кое-что даже небрежно уничтожил. Культурные слои оказались сильно им повреждены. Ученые возмущались стремлением Шлимана, не брезгуя никакими натяжками, объявлять все, что он извлек из земли, — остатками гомеровского мира. Пресловутый «клад Приама» выглядел подозрительно. Многие были уверены, что Шлиман соединил в нём разные по времени и месту артефакты. «На основании чего, — спрашивали археологи, — он утверждает, что эти вещи принадлежали Приаму?» Шлиман решил, что самый достойный ответ догматикам — продолжать раскопки. Наступил черед города Микены. О том, что в Микенах похоронен герой Троянской войны Агамемнон, знали и до Шлимана. Он поставил себе целью покончить со спорами о месте захоронения легендарного царя. Заявлению Шлимана о том, что могила находится в центре остатков круглого строения, никто не поверил. Археологическое сообщество Европы и, в частности, Германии высказывало резкую критику в адрес непрофессионала. Он решил, что единственный способ заставить оппонентов поверить в себя — искать и найти. Хотя Шлиман превратился для академических кругов в фигуру скандальную, нашлись люди, захотевшие ему помогать. В их числе оказались такие светила науки, как профессор Оксфордского университета Макс Мюллер и Рудольф Вирхов, видный антрополог и патологоанатом из Берлина. Очень заинтересовался поисками Шлимана и тогдашний премьер-министр Англии Уильям Гладстон, большой поклонник Гомера. Поддержка этих и других энтузиастов очень помогла Шлиману. Работа Шлимана в Микенах продвигалась нелегко. У деятельного любителя вновь возникли трудности с греческим правительством из-за попытки начать работу без разрешения. После двухлетних переговоров Шлиман все же добился официального позволения приступить к раскопкам в августе 1876 года. Через 4 месяца, в декабре, ему крупно повезло. Возле знаменитых Львиных ворот, на западной стороне микенских укреплений, он обнаружил крупное захоронение — пять могил, полных золотых украшений, в том числе браслетов, обручей. Найдена была и великолепная золотая маска. Сразу вспомнились гомеровские строки о «богатых золотом Микенах». Известие о золотой маске тут же облетело всю Европу. Шлиман верил, что нашёл останки Агамемнона и его семьи, но, помня о том, как встретили его находку Трои, предпочитал не высказывать свое мнение академическим кругам. Позже маска получила название «маска Агамемнона». Шлиман ни разу не делал публичных заявлений о том, что маска принадлежит Агамемнону. Последующие исследования показали, что маска и другие украшения относятся не к временам этого легендарного царя: они гораздо старше. Ученые датируют их XVI веком до н. э. Таким образом, Шлиман не отыскал Агамемнона, но зато его раскопки подтвердили существование микенской цивилизации, возникшей намного раньше классической Греции. Уже в начале бронзового века микенцы имели обычай делать золотые похоронные маски. После публикации отчета о раскопках поднялся шум: неспециалисты шумно аплодировали Шлиману, а ученые круги резко порицали его. Снова выступил признанный немецкий археолог Курциус, заявивший, что Шлиман слишком узколобо упорствует в стремлении доказать своими находками историчность гомеровского эпоса. Впрочем, и сам искатель Трои уже понимал недостатки своей методики работы. Но нельзя отрицать, что благодаря его раскопкам было установлено, что в районе Эгейского моря существовала культура, предшествовавшая классической и не уступавшая ей в развитии. Установить подлинный возраст находок Шлимана на тот момент пока не удалось, хотя было ясно: приписывать их к гомеровской эпохе не следует. Однако чтобы правильно истолковать их, требовались профессионализм и научная бесстрастность. Шлиман признал это лишь на закате жизни. Через два года после раскопок в Микенах у 56-летнего Шлимана и его второй жены родился сын. Его нарекли Агамемноном, в честь одного из героев Троянской войны. В 1879 году Шлиман возобновил поиски Трои. Ему помогал на этот раз Рудольф Вирхов. В следующем году археолог приступил к раскопкам Орхомена. Наряду с Троей и Микенами этот город упоминается в гомеровском эпосе. Впрочем, золотых реликвий здесь найти не удалось: их разграбили мародеры прошлых столетий. Тогда же Шлиман подверг пересмотру свой дилетантский способ раскопок. Ему в этом помогли старый друг профессор Вирхов, а также археолог и архитектор Вильгельм Дёрпфельд. Нетерпеливому Шлиману было нелегко следовать постепенному и скрупулёзному методу своих соратников, но мало-помалу он научился использовать в своих поисках достижения академической археологии. Поле его деятельности расширилось за пределы Эгейского моря до Египта. В 1884 году он начал раскопки Тиринфа, где, по преданию, жил Геракл и откуда отправлялся на войну флот ахейцев. Шлиману удалось отыскать остатки акрополя, а также большое количество керамики. Он передал руководство работами Дёрпфельду — ещё недавно это было для него немыслимо, — а сам отбыл на Кубу. Там он продал свой пай в одной железнодорожной компании и разместил свои средства таким образом, чтобы иметь возможность до конца жизни содержать семью и заниматься археологией. У 65-летнего Шлимана очень болели уши, но это никак не сказывалось на его страсти к поискам. Он запланировал работу во множестве мест от острова Крита до Египта. В 1890 году Шлиман снова работал с Дёрпфельдом на раскопках Трои — как оказалось, последних для него. Боль в ухе стала невыносимой, и летом ему пришлось остановить поиски. Он в одиночку уехал из Афин и 13 ноября перенес хирургическую операцию в университетской больнице города Галле в Германии. Не долечившись, Шлиман решил провести Рождество с семьей. В середине декабря он покинул Галле и через Лейпциг, Берлин и Париж добрался до Неаполя. Перед самым отплытием корабля в Афины его состояние резко ухудшилось. Шлиман отменил плавание и снова обратился к отоларингологу в Неаполе. 25 декабря, во время прогулки, он вдруг потерял сознание. Прохожие отвезли археолога в ближайшую больницу, но к несчастью, из-за отсутствия при нём документов ему отказали в медицинской помощи. В одном из карманов Шлимана нашли какую-то квитанцию с его фамилией. Его сразу же перевезли в гостиницу и пригласили лучших врачей. На следующий день великий археолог-любитель скончался. Скорбную весть сообщили в Афины, и жена Шлимана София и Дёрпфельд отправились в Неаполь за телом. 4 апреля 1891 тело Шлимана перевезли в Грецию. В гроб археолога положили по экземпляру гомеровских «Илиады» и «Одиссеи». Проводить Шлимана в последний путь пришли дипломаты многих стран. Половину жизни Шлиман положил на попытку доказать историчность гомеровского эпоса. В Трое и Микенах он раскопал немало замечательных находок. Но принадлежали ли они легендарным героям Гомера? Генрих Шлиман поставил целью своей жизни доказать, что события, описанные в поэмах великого древнегреческого певца Гомера, — реальность, а не фантазия. По какому принципу он определял, что найденное им действительно имеет отношение к гомеровской Греции? Развалины Трои Шлиману удалось найти уже во время первых своих серьёзных раскопок в 1871 году. Он открыл предполагаемый город на холме Гиссарлык неподалеку от пролива Дарданеллы в северо-западной части Турции. Самой большой своей удачей археолог считал обнаружение груды золотых и бронзовых артефактов, названных им «клад Приама». Шлиман ни секунды не сомневался, что сокровище принадлежит именно этому легендарному царю. Для академических археологов главным в его раскопках было доказательство существования в бронзовом веке цивилизации, более старой, чем классическая Греция. Чуть позже они выяснили, что «клад Приама» относится к более древней эпохе, чем полагал Шлиман. Общепризнанная теория, основываясь на данных классической литературы, датировала описанную Гомером Троянскую войну, закончившуюся падением города, примерно 1300 — 1000 годами до н. э. Во время первых своих раскопок Шлиман предположил, что остатки троянской эпохи расположены на шесть культурных слоев ниже поверхности земли, и приступил к поискам. «Клад Приама» находился во втором снизу слое, это дало Шлиману повод высказать гипотезу, что этот слой принадлежит к 1300—1000 годам до н. э., и отождествить его с мифической Троей. Точную датировку возраста находок помог Шлиману установить его друг и единомышленник Вильгельм Дёрпфельд. В 1882 году они начали совместные раскопки, показавшие, что «Троя» на самом деле состоит из девяти слоев, а период, соответствующий 1300—1000 годам до н. э., представлен шестым снизу слоем. Стало ясно, что слой, по мнению Шлимана, принадлежавший ко временам Приама, в действительности на несколько столетий старше и датируется примерно 2000 годом до н. э., а значит, «клад» не имеет никакого отношения ни к Приаму, ни к Трое из «Илиады». Раскопки в Микенах, последовавшие за троянской экспедицией, сделали Шлимана ещё более знаменитым. Он начал их, пытаясь доказать историчность эпохи, описанной Гомером. Согласно легендам, в Микенах правил царь Агамемнон, вернувшийся домой с победой, но встретивший там смерть от рук вероломной жены. Шлиман рассчитывал отыскать могилу царя, а нашёл целых пять захоронений. Лица усопших были покрыты посмертными масками. Одна из них, на удивление прекрасно сохранившаяся, получила известность как «маска Агамемнона». Сегодня она находится в коллекции Национального археологического музея в Афинах. В отчете Шлиман не рискнул с ходу приписать находку мифическому царю, но высказал осторожное предположение, что маски, возможно, принадлежали Агамемнону и членам царской семьи. Но когда он открыто и с гордостью заявил, что обнаружил захоронение одного из героев «Одиссеи», большинство специалистов вновь отреагировали скептически. Дальнейшие исследования снова показали, что найденные могилы намного старше времен Троянской войны. Сегодня принято считать, что в них похоронена царская семья, правившая Микенами примерно в XV — XIV веках до н. э. Важный материал для сопоставления дали раскопки, проведенные 1884 году в Тиринфе. Шлиман и Дёрпфельд обнаружили фундамент обширного дворца с большим числом коридоров, дворов, больших и малых колонных залов и примыкающих к ним комнат. Основу его составлял «мегарон» — сооружение, вполне согласующееся с описаниями дворцов в гомеровских поэмах. Мегарон представлял собой зал размером 12 на 10 метров с очагом посредине, с четырьмя несущими колоннами, богато украшенный настенными фресками, с инкрустированным потолком. Перед ним располагались прихожая и вестибюль с колоннадой, выходивший на двор, окруженный большим числом разнообразных помещений и комнат. Этот комплекс имел некоторое сходство с тем, что Шлиман обнаружил во время раскопок «Трои Приама». Но существовало важное отличие: тиринфские постройки были гораздо более совершенными во всех отношениях. Это заставляло признать, что сооружения Трои II, которую Шлиман счел «гомеровской», на самом деле гораздо древнее, а потому Илион эпохи Троянской войны археолог-любитель в ходе первых поспешных раскопок не заметил и, попросту говоря, изуродовал. Шлиман, в конце концов это осознавший, пережил страшное разочарование. Нельзя слишком сурово упрекать Шлимана за скоропалительность и неточность его датировок. Одна из задач археологии заключается в корректировании подобных промахов. От них никто не застрахован, а научный прогресс дает все новые и новые методы верификации. Большой ошибкой Шлимана было необдуманное приписывание находок тем или иным мифическим персонажам и эпохам, о которых нет достоверных письменных источников. До сих пор нет такого артефакта, который археологи могли бы с уверенностью отнести к временам гомеровского эпоса.Гораздо большего порицания заслуживает шлимановский способ ведения раскопок. Его стремление во что бы то ни стало отыскать Трою и нежелание видеть все остальное привело в конечном счете к трагедии: Шлиман фактически уничтожил Трою как археологический памятник. Он копал сквозь «неинтересные» — по его мнению! — слои и бездумно уничтожал все «негомеровское». Сегодня профессионалам приходится восстанавливать картину, изучая то, что осталось после раскопок Шлимана. Впрочем, после того как Шлиман начал сотрудничать с археологом Дёрпфельдом и антропологом Вирховым, его работа ближе к подлинно научной. Дёрпфепьд первым предположил, что слой, где нашли «клад Приама», на самом деле древнее, чем времена Троянской войны. Когда он высказал свою догадку Шлиману, тот помрачнел, ушёл к себе в палатку и молчал там четыре дня. Потом он признал, что Дёрпфельд прав. В последующие годы тот доказал верность своей гипотезы. Таким образом, попытка Шлимана убедить ученых, что события эпоса Гомера — не миф, а исторический факт, провалилась. Да, он сделал удивительные открытия, но они никак не связаны с тем, что он искал. И чем больше он работал, тем явственнее становилось то, что он далек от реализации своей мечты. Шлиман открыл новый этап в археологии: благодаря его находкам началось изучение микенской цивилизации, существовавшей в бронзовом веке. Его вклад в науку не могли отрицать даже те, кто сначала презрительно смеялся над его любительским энтузиазмом. Хотя Шлиман и был дилетантом, его поиски оказали существенное влияние на развитие археологии. Ему принадлежит заслуга открытия эгейской культуры. Но его принципы — как в плане методики ведения работ, так и археологической этики — современными учеными не приветствуются. Благодаря Вильгельму Дёрпфельду изучение Трои после смерти Шлимана не прекратилось. Удалось установить, какой слой относится к периоду Троянской войны — не второй, как полагал Шлиман, а шестой. «Клад Приама», таким образом, датируется приблизительно 2000 годом до н. э. В 1930-е годы американский археолог Карл Блеген продолжил исследование Трои. Из его результатов следует, что укрепления, сгоревшие во время пожара Трои, принадлежат даже не к шестому слою, а к слою 7а. Сегодня эта теория считается наиболее убедительной в научном сообществе. Говоря об эгейской культуре, нельзя не упомянуть итоги исследований английского археолога Артура Эванса. Он работал на Крите — где не довелось «покопать» Шлиману — и отыскал следы критской (иначе говоря, минойской) культуры. Открытие памятников письменности — «линейного письма А» критской и «линейного письма Б» микенской цивилизаций стало эпохальным событием в истории изучения эгейской культуры. В 1950-е годы молодой английский филолог-самоучка Майкл Вентрис расшифровал «линейное письмо Б». На глиняных табличках присутствовали имена «Ахилл» и «Гектор», но принадлежали они не гомеровским героям, а обычным людям. Расшифровка письменности показала, что люди микенской культуры говорили на языке, близком к древнегреческому. Это стало единственной нитью, связывающей микенскую цивилизацию с творчеством Гомера. До Вентриса многие опытные ученые пытались прочесть эти надписи, но безуспешно. К сожалению, талантливый лингвист безвременно погиб в 1956 году в автокатастрофе в возрасте 34 лет. «Линейное письмо А» пока остаётся нерасшифрованным. После смерти Шлимана ученые добились больших результатов в изучении микенской цивилизации. Но до сих пор неясно, имеет ли эта культура отношение к событиям гомеровского эпоса. Несмотря на масштабные раскопки, пока не найдено доказательств историчности описанных в «Илиаде» и «Одиссее» событий. Снова звучит предположение, что археологам стоит оставить попытки увязать творчество Гомера с тем, что удается извлечь из земли. Как ни парадоксально, чем дальше идет наука, тем более мифическим становится мир, донесенный до нас стихами Гомера. Благодаря раскопкам Шлимана археология совершила скачок вперед. Сегодня археологу-любителю не так просто совершить крупное открытие. Но это не значит, что невозможно. Подчас удача улыбается тем, кто не «обременён» формальным археологическим образованием. Однако результаты работы любого энтузиаста-любителя профессионалы обычно встречают с недоверием. Кое-кто высказывал подозрение, что Шлиман полностью или частично подделал свои находки. Некоторые пытались доказать, что предметы из «клада Приама» археолог просто заказал у кого-то из афинских ювелиров, если не вовсе купил в лавках. Впрочем, сегодня эти обвинения считаются необоснованными. Найденный Шлиманом так называемый «клад Приама» (он же — «золото Трои») стал причиной его конфликта с правительством Турции. Из-за вполне понятных политических причин находку отказались принять афинские музеи, а также целый ряд музеев европейских. В конечном итоге Шлиман сумел передать её в Имперский музей Берлина в 1881 году. А дальше началась детективная история. «Клад» исчез из музея в 1939 году, в начале Второй мировой войны. Считается, что его спрятали в подземных бункерах, чтобы он не пострадал от бомбардировок. Когда в 1945 году советская армия вошла в Берлин, сокровище официально не было обнаружено. Не так давно появилась версия о том, что директор музея Вильгельм Унферцагт тайно передал его советскому командованию, опасаясь, что иначе «клад» попадет в руки мародеров. «Золото Трои» якобы оказалось в числе многочисленных предметов искусства, вывезенных в Москву и Ленинград. Но ему было суждено на многие годы «сгинуть» в запасниках. По приказу Сталина, трофеи хранились в режиме строжайшей секретности. В Германии и Западной Европе не знали о поступке профессора Унферцагта, и «клад» сочли утерянным. Лишь в эпоху перестройки появились сообщения о том, что «клад» находится в Москве — в запасниках Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Естественно, поднялся шум: Советскую власть на этот раз справедливо обвинили во всех смертных грехах вообще и расхищении чужих культурных ценностей в частности. Советская сторона вначале отказывалась признавать факт владения «золотом Трои». Но пришедшее к власти новое руководство страны в 1993 году согласилось в «преступлении» своих предшественников и на волне либерализма чуть было не вернуло его в Германию. В 1996 году была проведена выставка, и тем самым спустя полвека люди снова смогли увидеть удивительные находки Шлимана своими глазами. Однако принадлежность представленных артефактов к Шлиману вызывает сомнение. В первой своей Троянской экспедиции Шлиман действовал очень грубо. Подводя итог его работе, чаще употребляют слово «разрушение», чем «открытие». Позже под руководством опытных ученых Рудольфа Вирхова и Вильгельма Дёрпфельда он освоил более щадящие техники раскопа, а его собственный метод, после некоторой «шлифовки», получил название «траншейного». В XX веке археологи распространили сферу своей деятельности на весь земной шар — за исключением полярных регионов, — и спектр их работ охватывает едва ли не все периоды человечества: от древнейших времен зарождения человеческой расы до современности. В последние годы, благодаря прогрессу компьютерных и других технологий, археологи получают все новые и новые средства для анализа, датировки и восстановления своих находок. Сегодня ученые проводят в специальных лабораториях не меньше времени, чем на площадках раскопов. Археологи прошлого и помыслить не могли о таком инструментарии, каким располагают их нынешние коллеги. Но это не значит, что старые испытанные приемы утратили свою ценность. И, конечно, наука обречена топтаться на месте, если не будет тех, кто не боится выдвигать и проверять самые смелые, подчас невероятные гипотезы — так, как это делал Шлиман. С самого начала раскопок Шлимана не утихают споры о его археологической квалификации. С одной стороны, ему ставят в вину, что ища свидетельства существования гомеровской Трои, он сильно повредил культурный слой, относящийся к другим эпохам. Высказываются также сомнения в том, что «Клад Приама» — это действительно единый археологический комплекс, а не собрание предметов, найденных в разных местах памятника[источник не указан 1325 дней]. С другой стороны, отмечают, что Шлиман очень обстоятельно вёл археологическую документацию, и, что «траншейный» способ раскопок применялся в XIX веке даже самыми профессиональными археологами. Ряд современных критиков считают, что биография Шлимана до 1868 г. содержит немало романтизированных моментов: Сомнителен эпизод с кораблекрушением в 1841 г., когда Шлиман, якобы собираясь в Венесуэлу, попал в Голландию. Общение с президентом США Миллардом Филлмором и приём в Белом доме в 1851 г. вымышлен. Грецией Шлиман, по-видимому, заинтересовался не раньше первой поездки в эту страну в 1868 г. Он мог учиться греческому языку в гимназии, но в его обширной переписке на это нет никаких указаний. «Клад Приама», вероятно, был собран из различных находок разного времени. Масса его такова, что Софья Шлиман не могла пронести его контрабандой в корзине из-под овощей. Весьма сомнительно выглядит второй брак Шлимана. По законам Российской империи Шлиман и Екатерина Петровна Лыжина-Шлиман не были разведены, Шлиман сделал это в штате Индиана, для чего и принял американское гражданство. Фактически была совершена покупка 17-летней Софьи Энгастроменос за 150 тысяч франков. Библиография: Boorstin, Daniel. The Discoverers, 1983; Durant, Will. The Life of Greece, 1939; Silberman, Neil Asher, Between Past and Present: Archaeology, Ideology, and Nationalism in the Modern Middle East, Doubleday, New York, 1990 (Copyright 1989), ISBN 0-385-41610-5; Wood, Michael, In Search of the Trojan War, New American Library, 1987 (Copyright 1985), ISBN 0-452-25960-6; Бузескул Г. О раскопках Шлимана в Трое. Москва, 1891; Егоров Д.Н. Генрик Шлиман. Петроград, 1923; Мейерович М.Л. Шлиман. 1822—1890. Москва, 1966; Стоун И. Греческое сокровище: биографический роман о Генри и Софье Шлиманах. Москва, 1979; Ванденберг Ф. Золото Шлимана. Смоленск, 1996; Штоль Г. Мечта о Трое. Москва, 2003. (ранее дважды издавалась в серии Жизнь Замечательных Людей); Гаврилов А.К. Санкт-Петербург в судьбе Генриха Шлимана. Санкт-Петербург : Коло, 2006.— 448 страниц : иллюстрации. Книги Шлимана: Генрих Шлиман. «Современные Китай и Япония». 1867; Генрих Шлиман. «Итака, Пелопоннес и Троя». 1869; Генрих Шлиман. «Троянские древности». 1874; Генрих Шлиман. «Микены». 1878; Генрих Шлиман. «Илион» (с автобиографией). 1881; Генрих Шлиман. «Орхомен». 1881; Генрих Шлиман. «Поездка в Троаду». 1881; Генрих Шлиман. «Троя». 1884; Генрих Шлиман. «Тиринф». 1886; Генрих Шлиман. «Отчёт о раскопках Трои в 1890» (вышла посмертно). 1890.

1830

Адольф Косарек (чешское имя - Adolf Kosárek)

чешский живописец. Один из родоначальников национальной школы реалистического пейзажа: «Летний пейзаж» (1859). Родился в Гералеце, Моравия. А.Косарек рисовать начал ещё в детстве, однако стеснённые жизненые обстоятельства не позволили ему сразу посвятить себя художественному творчеству. Лишь при финансовой поддержке врхиепископа Пражского Б.Шварценберга и в возрасте более 20-ти лет Косарек поступает в пражскую Академию изобразительных искусств. Был учеником и последователем художественной школы Макса Хаусхофера. Особенно был известен как пейзажист; художник писал свои полотна в позднеромантическом стиле, поздние его работы близки к реалистической живописи. А.Косарек много путешествовал, посетил Баварию, Альпы; в 1856 году — остров Рюген. Многие его работы выставлены в Национальной галерее, в городе Прага. Умер в Праге от туберкулёза 30 октября 1859 года. Избранные полотна: Bouře na horách (Буря в горах); Před bouří (Перед бурей); Selská svatba (Сельская свадьба); Česká krajina (Чешский край); Horské jezero v bouři (Горное озеро в бурю); Stmívání; Podzimní jitro; Motiv od Pardubic; Krajina s čápem; Rovina pod mraky; Krajina s větrným mlýnem; Zimní noc; Hřbitov u moře; Osamělá krajina; Motiv z Kokořínských údolí; Krajina s poutníky; Krajina s procesím; Zimní večer; Krajina s dřevěným mostem; Krajina s kaplí; 1858 — Letní krajina; Krajina s povozem na úvozové cestě. Литература: Toman ., A.Kosárek (1830—1859), Praha, (1926).

1832

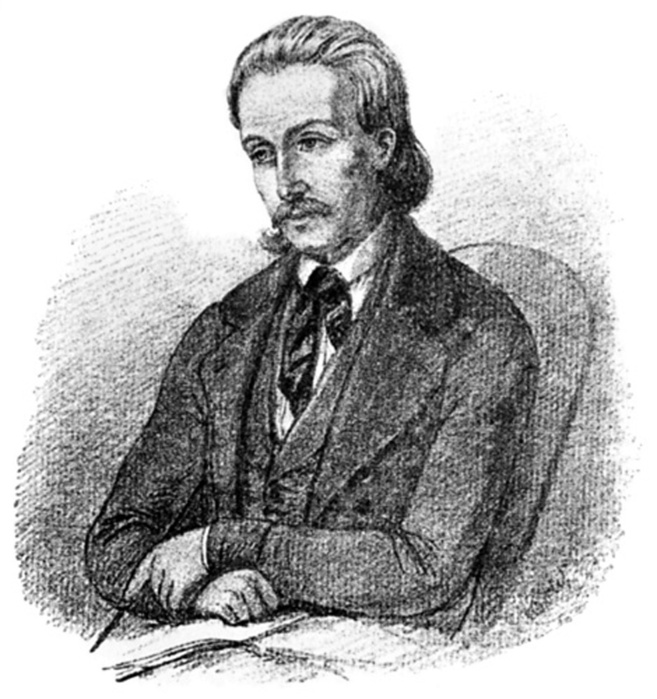

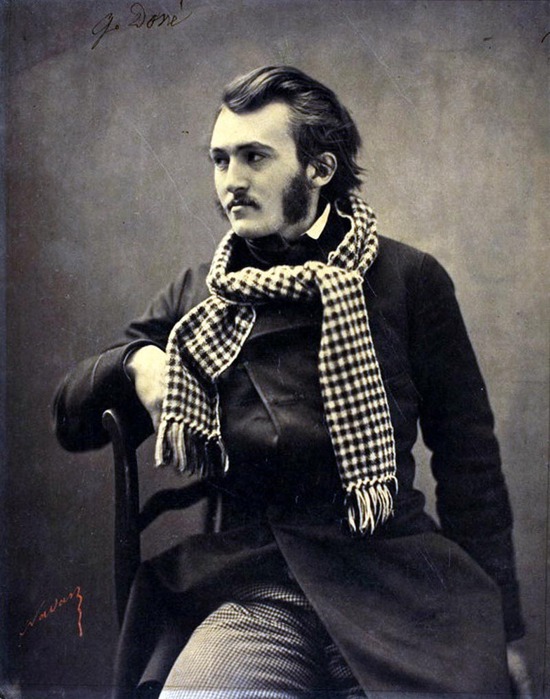

Поль Гюстав Доре (французское имя - Paul Gustave Doré)

французский гравёр, иллюстратор и живописец. Родился в Страсбурге в семье строителя мостов Пьера-Луи-Христофора Доре. С самого раннего детства поражал окружающих мастерством рисунка, например, в десятилетнем возрасте выполнил иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Спустя некоторое время, в 1841 году семья художника перебирается в Бур. Этот переезд оказал огромное влияние на всю художественную деятельность Доре. В 1847 году Доре вместе с матерью переезжает в Париж, где Гюстава определяют в лицей Шарлемань. Затем молодой художник отправляется к главному редактору «Журналь пур рир» Филипону с серией рисунков подвигов Геракла и зачисляется сотрудником, получая при этом зарплату в 5000 франков. В конце этого же года был опубликован альбом литографий «Подвиги Геркулеса», изданный Обером, в котором указывалось, что автор этих литографий — пятнадцатилетний художник, выполнивший их без учителя и классических штудий. Известно, что художник делил свой рабочий день на три части: утро посвящалось графике, полдень — живописи, вечер — снова графике. Доре так и не получил художественного образования, но проводил время в Лувре и Национальной библиотеке, изучая картины и гравюры. В 1848 году художник становится участником салона, где выставляет свои работы. Спустя 4 года он порывает свои отношения с журналом. С этого момента Гюстав Доре занимается оформлением дешёвых изданий. В 1853 году иллюстрировал Байрона. В 1854 году появляются иллюстрации к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» и выходит альбом литографий «Парижский зверинец». В 1855 году вышли в свет рисунки к «Озорным рассказам» Бальзака. 1860-е гг. принесли миру иллюстрации к «Аду» и «Раю» Данте, к сказкам Шарля Перро, к приключениям барона Мюнхгаузена и Дон Кихоту. В 1867 году в Лондоне была проведена выставка произведений французского художника. С 1869 года сотрудничает с Блэнчардом Джероллдом. Блэнчарда Джероллда вдохновило издание «Microcosm of London» Томаса Роуландсона, Уильяма Пайна и Рудольфа Акерманна, изданное в 1808 году. Поэтому возникает идея создать многосторониий образ Лондона и уместить его в одном издании. В результате этого Гюстав Доре подписывает пятилетний проект с Grant & Co. Художник обязывается пребывать в Лондоне в течение трёх месяцев и получает сумму в размере 10,000 £ в год в качестве трудовой оплаты. Книга London: A Pilgrimage с 180 иллюстрациями увидела свет в 1872 году. Однако издание было холодно встречено критиками, именно так отнеслись к графику Art Journal и Westminster Review . В 1870-х годах Доре выполнил цикл гравюр «Версаль и Париж», а также оформил издание по истории Испании. Доре называют величайшим иллюстратором XIX века за непревзойдённую игру света и тени в его графических работах. Умер в Париже 23 января 1883 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Галерея работ: «Андромеда»; «Ecce homo»; «Мальчик-с-пальчик»; «Красная Шапочка»; «Красная Шапочка»; «Барон Мюнхгаузен»; «Божественная комедия»; «Божественная комедия (Ад)»; «Божественная комедия»; «Потерянный рай»; «Всемирный потоп»; «Иаков, сражающийся с ангелом» (1855); «Загадка» (лат. aenigma); «Гаргантюа и Пантагрюэль».

1834

Степан Васильевич Руданский (украинское имя - Степан Васильович Руданський)

украинский поэт, переводчик. Родился в селе Хомутинцы Винницкого уезда Подольской губернии, ныне Калиновского района Винницкой области Украины в семье сельского священника. В 1841—1849 годах учился в духовном училище в Шаргороде. В 1849—1855 годах продолжил обучение в Подольской духовной семинарии в Каменце-Подольском. Затем в 1855—1861 годах обучался в Санкт-Петербурге в медико-хирургической академии. Окончив её, переселился в Ялту, где работал врачом в городской клинике. Печатался с 1859. Продолжал реалистические, гражданские традиции поэзии Т.Г.Шевченко и Н.А.Некрасова; обличал крепостное право, взяточничество и паразитизм чиновников, призывал трудиться на благо народа (стихи "Над колыбелью", "Пьяница", "Заседатель", "Студент", "Гей, быки!"). Лучшее произведение Руданского — цикл "Спивомовки", написанный народным коломыйковым размером, насыщенный сатирическими и антирелигиозными мотивами. Только некоторые произведения Руданского были напечатаны при жизни автора (в журнале «Основа»). Почти всё поэтическое наследие Руданского осталось в рукописях. Перевёл на украинский язык «Илиаду» Гомера, «Слово о полку Игореве», поэму «Демон» Михаила Лермонтова и другие произведения. Умер в Ялте 3 мая 1873 года. Сочинения: Твори, т. 1—3, Львiв, 1912—14; Твори, т. 1—3, Киïв, 1972—1973; в русском переводе — Сочинения (Предисловие М.Рыльского), Симферополь, 1963. Литература: Колесник П.И., Степан Руданський, Киïв, 1971.

1837

Хосе Хоакин Родригес Селедон (José Joaquín Rodríguez Zeledón)

костариканский государственный и политический деятель, президент Коста-Рики (1890-1894). Умер 30 ноября 1917 года.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |