-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108918

Комментариев: 6801

Написано: 117390

Записей: 108918

Комментариев: 6801

Написано: 117390

5 мая родились... |

1866

Антс Лайкмаа (эстонское имя - Ants Laikmaa; до 1935 года подписывался как Ханс Лайпман, Hans Laipman)

эстонский художник, общественный деятель. Один из основоположников национальной художественной школы Эстонии. Родился на ферме Пайба (Paiba) посёлка Арасте (Araste) в волости Вигала Ляэнемааского уезда в крестьянской семье. Желание рисовать подвигло юношу к переезду в Санкт-Петербург, где он устроился на работу в музей Академии Художеств. В 1891 году без средств к существованию пешком из Риги добрался до Дюссельдорфа, где шесть лет (с перерывом 1891—1893, 1896—1897) при помощи благотворителей обучался в Дюссельдорфской академии художеств. После возвращения в Эстонию, открыл в Таллинне курсы рисования, ставшие в дальнейшем студией, работавшей в 1903—1907 и в 1913—1932 годах, в которой прошли художественную подготовку многие эстонские мастера (А.Ууритс, О.Каллис, Э.Бринкманн, И.Выэрахансу, П.Аавик, Э.Роос и др). В 1907 году им было организовано первое эстонское художественное общество. Своё творчество начал как портретист («Старый Айтсам» 1904). Им созданы портреты представителей эстонской культуры: поэтессы Марие Ундер (1904), композитора Мийны Хярма (1904), актера Пауля Пинна (1906). В 1903 году им создано лирическое произведение «Девушка из Ляэнемаа». В этом же году написал портрет Ф.Р.Крейцвальда. В 1913 году появился один из лучших портретов художника — «Сальме», где изображена племянница Лайкмаа. В Финляндии, куда после событий 1905 года художник был вынужден эмигрировать, у него возникает увлечение пейзажем («Валлинкоски» 1909). Ряд пейзажей и портретов мастер создал во время своего пребывания на Капри (1909—1910) («Панорама Анакапри», «Портрет итальянского мальчика», «Mia Padrona» (1910) и др.) и в Тунисе (1910—1913). С 1932 года и до конца жизни художник прожил в Эстонии, в деревне Таэбла близ Хаапсалу («Зимний пейзаж» (1938). Скончался в Таебла, ныне Хаапсалуский район Эстонии 19 ноября 1942 года. Галерея: Работы Антса Лайкмаа; Ants Laikmaa; Vana talu; Vaade Caprilt. Aitsam. Литература: Vaga A., A.Laikmaa. Tallinn, 1939; Ants Laikmaa. (дituse kataloog), Tallinn, 1966.

1868

Ювеналий Дмитриевич Мельников

один из первых украинских революционеров-марксистов. Родился в селе Красное, ныне Бахмачского района Черниговской области, в семье мелкого чиновника. В 1888 рабочий железно-дорожных мастерских в Харькове; участник революционных кружков, затем пропагандист в Таганроге и Ростове; находился под влиянием народничества. В начале 1890-х гг. перешел на позиции марксизма, установил связи с М.И.Брусневым и П.В.Точисским. С 1892 работал в Киеве, основал первые марксистские кружки, из которых впоследствии был создан киевский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В 1895 возглавил первый стачечный комитет рабочих в Киеве. Арестовывался в 1889 и 1896, в 1899 выслан в Астрахань, где участвовал в создании социал-демократической организации. Умер в Астрахани от туберкулеза 7 мая 1900 года. Литература: Мирошников И.Я., Рюмшин Н.А., Ювеналий Мельников, Харьков, 1963; Мишко Д.П., Шморгун П.М., Ю.Д.Мельников, Кипв, 1970.

1868

Леонардус Саломон (нидерландское имя - Leonardus Salomon; с 1911 году официальная фамилия - Нардус, Nardus)

нидерландский художник, торговец предметами искусства и спортивный меценат, призёр Олимпийских игр по фехтованию. Родился в Утрехте, его родителями были торговец антиквариатом Маркус Саломон и Катарина Алида Берлейн. Учился в Амстердаме в Королевской академии изящных искусств. Побывал в Испании, Италии, Сенегале, Египте, Алжире, Тунисе. С 1894 года до начала XX века продавал произведения искусства в США, пользуясь возникшим там интересом к картинам голландского Реннесанса и тем, что американские покупатели не очень хорошо разбирались в голландской живописи. В 1904 году в Париже женился на Элене Буржуа, в браке у них родилось двое дочерей. В 1911 году Леонардус Саломон официально сменил фамилию на «Нардус», и с той поры его иногда называли «Лео Нардус». В 1912 году Лео Нардус под псевдонимом «Саломонсон» принял участие в Олимпийских играх в Стокгольме, где в составе сборной Нидерландов завоевал бронзовую медаль в командном первенстве по фехтованию на шпагах. Также Лео Нардус любил шахматы и финансово поддерживал ряд шахматистов — в частности, Давида Яновского и Фрэнка Маршалла, что позволило им сыграть матчи за звание чемпиона мира с Эмануэлем Ласкером. Существуют портреты Маршалла и Ласкера, написанные рукой Нардуса. После начала Первой мировой войны Лео Нардус вернулся в Нидерланды, и с 1915 года жил в Бларикюме. В 1921 году он развёлся, и переехал в особняк во Французском Тунисе. Его коллекция произведений искусства, в которой были работы Ребмрандта, Рубенса, Халса и Веласкеса, не была разделена при разводе, и осталась на хранении в Нидерландах у Арнольда ван Бюрена, так как климат Северной Африки мог оказаться вредным для картин. В 1928 году Нардус и Ван Бюрен заключили договор о совместном владении картинами. После того, как в 1940 году Нидерланды были оккупированы Германией, коллекция Нардуса была конфискована как еврейская собственность, и продана с аукциона. Умер в июне 1955 года.

1869

Ганс Пфицнер (немецкое имя - Hans Pfitzner)

немецкий композитор, дирижер и публицист, долгая жизнь которого заняла значительную часть второй половины века 19-го и почти всю первую половину 20-го. Родился в Москве. Сын и ученик скрипача, служившего в 1860-е годы в московском Большом театре. Образование получил у И.Кнорра в Академии музыки во Франкфурге-на-Майне. Ученик X.Римана. С 1892 работал преподавателем музыки и дирижером в различных городах Германии, в том числе в Страсбурге, где с 1908 он занимал пост директора Консерватории, а в 1910—1926 директора Муниципальной оперы. Известность Пфицнеру принесли работы, в которых он развивал эстетику позднего романтизма: «Бедный Генрих» (1895), «Роза сада жизни» (1901) и самое известное произведение — музыкальная легенда «Палестина» (1917). С 1913 профессор, с 1920 генерал-музик-директор. В 1920—1929 преподавал композицию в Берлинской академии искусств, в 1929— 1934 — в Академии музыки в Мюнхене. Стал одним из наиболее видных представителей националистического движения в европейской музыке в послевоенный период. Убежденный националист, Пфицнер сохранял приверженность нацизму до самой старости. В 1921 написал одно из самых известных своих произведений «О немецкой душе». Считал себя последователем Р.Вагнера. В 1934 награжден медалью Гёте. В 1944 переехал в Вену. Скончался в доме престарелых, в Зальцбурге 22 мая 1949 года. Пфитцнер был хороший человек и зла никому не причинил, поэтому его быстро простили - а в Вене, где вальсы, кондитерские и парковые аттракционы всегда служили отличным противоядием любым формам национального раскаяния, главный шедевр Пфитцнера, опера "Палестрина", выдерживал постановку за постановкой с 1919 года до наших дней. "Снова и снова меня пленяет благородство и неслыханные богатства Вашей музыки, снова и снова меня очаровывают Ваши выразительные мелодии, снова и снова я спасаюсь тем, что наконец-то слышу музыку, в которой нет ничего от банальности",- из письма А.Швейцера (1932 год). Литература: Bernhard Adamy: Hans Pfitzner. Literatur, Philosophie und Zeitgeschehen in seinem Weltbild und Werk. Schneider, Tutzing 1980, ISBN 978-3-7952-0288-0; Williamson, John (1992). The Music of Hans Pfitzner. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-816160-3; Toller, Owen: Pfitzner's Palestrina (1997, Toccata Press).

1869

Борис Львович Розинг

российский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению, за которые Русское техническое общество присудило ему золотую медаль и премию имени К.Ф.Сименса. Родился в Санкт-Петербурге. В 1887 году в Санкт-Петербурге окончил гимназию с золотой медалью, в 1891 — Физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета с дипломом первой степени. Был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. С 1892 года преподавал в Санкт-Петербургском технологическом институте, с 1895 — в Константиновском артиллерийском училище. Один из инициаторов высшего женского образования в России. Был деканом открытых в 1906 году Санкт-Петербургских Женских политехнических курсов, в 1915 году преобразованных в Петроградский Женский политехнический институт. Розинг изобрёл первый механизм воспроизведения телевизионного изображения, использовав систему развёртки (построчной передачи) в передающем приборе и электроннолучевую трубку в приёмном аппарате, то есть впервые «сформулировал» основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия, — 7 августа 1907 года учёный подал заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». По этой заявке ему был выдан патент № 18076. В 1908 и 1909 годах открытие нового способа приёма изображения в телевидении подтвердили патенты, выданные в Англии и Германии. В 1911 году усовершенствованное Б.Л.Розингом телевизионное приспособление было запатентовано в России, Англии, Германии, США. 22 мая 1911 года Б.Л.Розингу удалось в своей лаборатории добиться приема сконструированным им кинескопом изображений простейших фигур. Это была первая в мире телевизионная передача, ознаменовавшая начало эры телевидения. В 1920 году Б.Л.Розинг создает в Екатеринодаре физико-математическое общество, стал его председателем. Общество являлось членом русской физической ассоциации, повело активную работу, не прекращавшуюся в голодном 1922-м. В Краснодаре Б.Л.Розингом предложен «упрощённый вывод формулы планиметра Амслера при помощи сравнительно нового в России метода векторального анализа», подготовлены доклады «О физико-философской системе векторальной монологии», «О фотоэлектрическом реле», «Преобразование основных уравнений электромагнитного поля в новую форму». С докладом «Построение теории света и световых квантов на основе общего решения уравнений электромагнитного поля Лоренца» Б.Л.Розинг выезжал на съезд физиков в Нижний Новгород. На Кубани он готовил свой итоговый труд — книгу «Электрическая телескопия (видение на расстоянии). Ближайшие задачи и достижения», которая была опубликована в Петрограде в 1923 году. В 1931 году был арестован по «делу академиков» «за финансовую помощь контрреволюционерам» (дал денег в долг приятелю, впоследствии арестованному) и сослан на три года в Котлас без права работы. Однако, благодаря заступничеству советской и зарубежной научной общественности, в 1932 г. переведён в Архангельск, где поступил на кафедру физики Архангельского Лесотехнического института. Там и умер 20 апреля 1933 года в возрасте 64 лет от кровоизлияния в мозг. 15 ноября 1957 года Президиумом Ленинградского городского суда было отменено постановление выездной сессии коллегии ОГПУ на основании отсутствия состава преступления. Б.Л.Розинг был полностью оправдан.

1872

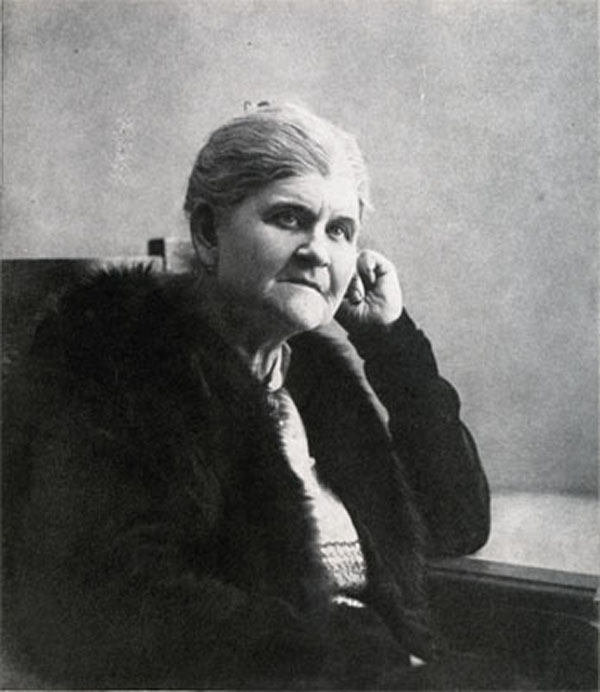

Елизавета Михайловна Садовская

российская и советская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации (1927). Елизавета Михайловна Садовская родилась в Москве, в семье Ольги Осиповны и Михаила Провича Садовских. Брат — актёр и режиссёр Пров Садовский младший, дед — Пров Михайлович Садовский. В 1894 году окончила драматические курсы при Московском театральном училище (педагоги О.А.Правдин и М.П.Садовский) и была принята в труппу Малого театра где и работала до конца жизни. При жизни матери Елизавета Михайловна носила сценическое имя Садовская 2-я. Обладая большим сценическим обаянием, Елизавета Михайловна создавала яркие, запоминающиеся образы русских девушек. Умерла в Москве 4 июня 1934 года.

Роли в театре: 1894 — «Василиса Мелентьевна» А.Н.Островского — Анна; «Лес» А. Н. Островского — Аксюша; «Бедность не порок» А.Н.Островского — Гордевна; «Волки и овцы» А.Н.Островского — Глафира; «Снегурочка» А.Н.Островского — Снегурочка; «Правда — хорошо, а счастье лучше» А.Н.Островского — Поликсена; «Таланты и поклонники» А.Н.Островского — Негина; «Доходное место» А.Н.Островского — Юлинька; «Шутники» А.Н.Островского — Верочка; «Гроза» А.Н.Островского — Варвара; «Ревизор» Н.В.Гоголя — Марья Антоновна; «Буря» Шекспира — Ариэль; «Горе от ума» Грибоедова — Лиза; «Женитьба Фигаро» Бомарше — Сюзанна; «Бойцы» Б.С.Ромашова — Ленчицкая.

1872

Уно Тави Сирелиус (финское имя - Uuno Taavi Sirelius)

финский ученый, один из основоположников финно-угорской этнографии в Финляндии. Родился в Яски, ныне Лесогорский Ленинградской области. С 1921 г. - профессор университета в Хельсинки. Испытав влияние эволюционного метода А.Бастиона, Сирелиус в дальнейшем стоял ближе к взглядам немецкого этнографа Ф.Ратцеля, подчёркивая роль культурных заимствований, а также значение городского влияния. Его работы основаны на материалах, собранных им в России в 1900-1910 гг. у хантов, коми-зырян, удмуртов, татар, карелов и др. Умер в Хельсинки 24 августа 1929 года. Сочинения: Ьber die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen цlkern, Hels., 1906; Suoma-laisten kalastus, t. 1—3, Hels., (1906-1908); Suomen kansaiipukujen historia, Hels., 1915; Suomen kansanomaista kultuuria, t. 1—2, Hels., 1919—1921.

1873

Роллинс Адамс Эмерсон (Rollins Adams Emerson)

американский генетик, член Национальной Академии Наук США. Родился в Пиллар - Пойнте (штат Нью - Йорк). Окончил университет штата Небраска в Линкольне (1897). В 1897-1898 гг. работал на экспериментальной станции департамента сельского хозяйства в Вашингтоне, в 1899-1914 гг. - в университете штата Небраска, в 1914-1942 гг. - профессор Корнеллского университета. Основное направление научных работ - генетика растений. Исследовал биологию плодовых культур, в том числе генетический контроль повышенной зимостойкости, устойчивости к вредителям и болезням. Изучал природу соматических мутаций, генетику некоторых бобовых и зерновых культур, влияние факторов внешней среды на семенную плодовитость картофеля. Умер 8 декабря 1947 года.

1877

Георгий Яковлевич Седов

русский гидрограф, полярный исследователь, старший лейтенант. Организатор неудачной экспедиции к Северному полюсу, во время которой умер, не достигнув заявленной цели, пройдя примерно 200 км из необходимых 2000 км. Выходец из рыбацкой семьи, офицер военно-морского флота (старший лейтенант), действительный член Русского географического общества, почётный член Русского астрономического общества. Участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач, устья реки Кары, Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья реки Колымы и морских подходов к ней, Крестовой губы. В советское время деятельности Седова уделялось особое внимание, поскольку он являлся выходцем из беднейших слоёв народа. Родился на хуторе Кривая Коса (Область Войска Донского, ныне посёлок Седово в Новоазовском районе Донецкой области). В семье было четверо сыновей: Михаил, Иван, Василий и Георгий (Егор), а также пять дочерей: Меланья, Авдотья, Екатерина, Мария и Анна. Отец, Яков Евтеевич Седов, был родом из Полтавской губернии и занимался ловлей рыбы и пилкой леса. Когда он уходил в запой, пропивал имущество и семья Седовых жила впроголодь, когда выходил из запоя, активно работал и семья начинала жить сносно. Георгий с восьми лет занимался с отцом рыбной ловлей, ходил на подённую работу, работал в поле. После того как отец ушёл из семьи на три года, мать — Наталья Степановна — нанималась на подёнщину, так как семья стала голодать. Старший брат Михаил в это время уже работал, но зарабатывал мало, младшие братья — Василий и Георгий — помогали матери. Вскоре после ухода отца от воспаления лёгких умер Василий, после чего Георгия отдали в батраки зажиточному казаку, у которого он работал за еду. У казака мальчик пас быков, веял зерно, возил грузы. Дела семьи немного улучшились после возвращения отца. В 1891 году в возрасте 14 лет Георгий поступил в церковно-приходскую школу, за два года окончил трёхлетний курс. В школе он был первым учеником, неофициальным помощником учителя, старшим в строе военной гимнастики и получил по окончании похвальный лист. После школы батрачил у местного богача Афончикова, но, после того как от усталости проспал и за что был ударен плетью, от обиды ушёл от него. Через месяц устроился приказчиком в магазин Фролова на Кривой косе. К этому времени у юноши сформировалась мечта быть капитаном дальнего плавания, а после разговора с молодым капитаном шхуны, швартовавшейся на причале Кривой косы, мечта окрепла, и юноша твёрдо решил поступать в мореходные классы Таганрога или Ростова-на Дону. Родители были против учёбы сына, и он стал тайно готовиться к уходу из дому — копил деньги, спрятал свои метрическое свидетельство и похвальный лист церковно-приходского училища. В 1894 году Седов покинул семью и добрался до Таганрога, а оттуда пароходом — до Ростова-на-Дону. Инспектор мореходных классов поставил ему условие, что примет его на учёбу, если Георгий проплавает три месяца на торговом судне. Юноша устроился работать матросом на пароходе «Труд» у капитана Н.П.Муссури и плавал на нём лето и начало осени по Азовскому и Чёрному морям. В последний месяц капитан перевёл его на мостик рулевым. 13 ноября Георгий Седов поступил в «Мореходные классы» имени графа Коцебу в Ростове-на-Дону, после чего написал об этом письмо родителям. Родители, узнав о поступлении, изменили своё мнение и с тех пор поддерживали сына, а он, в свою очередь, высылал им сэкономленные деньги. Во втором полугодии юношу за отличные успехи в учёбе освободили от платы за обучение, затем перевели во второй класс без экзаменов и досрочно отпустили на каникулы. Летом 1895 года Седов работал на пароходе «Труд» рулевым, а следующую навигацию — вторым помощником капитана. После трёх лет обучения в мореходных классах Седов в 1899 году получил диплом штурмана каботажного плавания и устроился работать шкипером на небольшой сухогруз. 14 марта 1899 года в Поти он сдал экзамен и получил диплом штурмана дальнего плавания, после чего был назначен на пароход «Султан». В одном из плаваний хозяин судна поставил его капитаном и предложил направить судно на камни, чтобы получить за него страховую премию. Георгий Яковлевич отказался и привёл в Новороссийский порт доверенное ему судно в целости. После этого молодой капитан получил расчёт и остался без работы. Он не нашёл работы, кроме того, хотел заниматься морской наукой и экспедиционной деятельностью, для чего нужно было перейти в военный флот. Седов поступил вольноопределяющимся в военно-морской флот и прибыл в Севастополь, был зачислен в учебную команду и назначен штурманом на учебное судно «Березань». В 1901 году, добившись звания прапорщика запаса, Георгий Яковлевич жил в Санкт-Петербурге, где экстерном сдал экзамены за курс морского корпуса и был произведён в поручики запаса. Готовиться к сдаче экзамена в морской корпус Седову помогал инспектор мореходных классов контр-адмирал Александр Кириллович Дриженко, который прислал бывшему ученику программу Морского корпуса и литературу, а также снабдил его рекомендательным письмом к брату — Ф.К.Дриженко. Весной 1902 года Седов был зачислен на действительную службу по Адмиралтейству в Главное гидрографическое управление. Направлен в гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана, проводившую в 1902 году изучение района острова Вайгач, а также гидрографические работы в устье реки Кары и около Новой Земли.

Выполнял обязанности помощника начальника гидрографической экспедиции. В 1903 году выполнял обязанности помощника начальника экспедиции уже под руководством Ф.К.Дриженко по описанию Карского моря. В этом же году в Архангельске Седов встретил судно «Америка» и познакомился с его капитаном Энтони Фиала, который готовился к экспедиции на Северный полюс, что впоследствии подтолкнуло Г.Я.Седова к организации собственной экспедиции, однако из-за русско-японской войны планы по её подготовке пришлось отложить. Во время русско-японской войны Седов командовал миноноской № 48 Сибирской военной флотилии, которая несла сторожевую вахту в Амурском заливе. В 1905 году Георгий Яковлевич был назначен помощником лоцмейстера Николаевской-на-Амуре крепости. 15 мая 1905 года «за отлично усердную службу» пожалован орденом св. Станислава 3-й степени. В 1906 году под руководством Седова были проведены лоцмейстерские работы по улучшению условий судоходства на Амуре. В 1906 и 1907 годах в газете «Уссурийская жизнь» он опубликовал статьи «Северный океанский путь» и «Значение Северного океанского пути для России», где обосновывал дальнейшее освоение Северного морского пути. В 1907 году Георгий Яковлевич за свой счёт издал брошюру «Право женщины на море», в которой говорил, что женщинам тоже нужно дать право на получение морского образования. В 1908 году работал в экспедиции Каспийского моря под руководством Ф.К.Дриженко, где проводил рекогносцировочные работы для составления новых навигационных карт. В 1909 году исследовал устье реки Колымы и морских подходов к ней. В 1910 году на Новой Земле Седов картографировал Крестовую губу, где был заложен Ольгинский посёлок. В 1911 году Георгий Яковлевич вновь работал над картами и лоцией Каспийского моря. В 1909 году Седов познакомился с будущей женой — Верой Валерьяновной Май-Маевской (племянницей генерала В.З.Май-Маевского). В июле 1910 года венчался с Верой Валерьяновной в Адмиралтейском соборе Санкт-Петербурга, расположенном в здании Главного Адмиралтейства. В этом же здании находилось и Главное Гидрографическое управление, где служил Седов. Он являлся, как и все служащие Главного гидрографического управления, прихожанином Адмиралтейского собора. Посажённым отцом жениха на свадьбе был Ф.К.Дриженко. Своей женитьбой, как считал Седов, он максимально приблизился к «высшему свету». Собранные во время экспедиционных работ материалы Георгий Яковлевич передал в учреждения науки и музеи. 6 апреля 1910 года Русское географическое общество (РГО) по предложению П.П.Семёнова-Тян-Шанского, В.А.Обручева, П.К.Козлова и Г.Н.Потанина избрало Георгия Седова действительным членом. Русское астрономическое общество избрало Георгия Седова почётным членом. Традиционно экспедицию Г.Я.Седова называют «Первой русской экспедицией к Северному полюсу». В 1912 году у Седова родился замысел экспедиции к Северному полюсу. К этому времени о покорении Северного Полюса уже заявили американцы Фредерик Кук (1908 год) и Роберт Пири (1909 год). Принципиальным условием экспедиции Седов почему-то считал необходимость опередить на полюсе Амундсена, хотя неудачно завершившаяся попытка последнего достичь Северного полюса была предпринята лишь в 1918 году в экспедиции на судне «Мод». 9 марта 1912 года Седов направил в Главное Гидрографическое управление следующий текст: «Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись ещё во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить честь открытия за Норвегией и Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, а мы пойдём в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг…»С этого момента Седов загнал себя в цейтнот, так как времени для подготовки экспедиции практически не было. Причина такой поспешности, по мнению Л.Г.Колотило, следующая: «Прежде всего следует обратить внимание на то, что Седов устремился к полюсу именно в 1912 г., ибо в 1913 г. должно было праздноваться 300-летие царствования дома Романовых. Достижение полюса или открытие новых земель было бы хорошим подарком государю-императору. Именно это подтолкнуло экспедиции Г.Л.Брусилова и В. А. Русанова. Однако повезло только Борису Вилькицкому — под его руководством была открыта Земля Николая II (ныне Северная Земля). За этот подарок Б.А.Вилькицкий и был обласкан царём, а Г.Я.Седов, Г.Л.Брусилов и В.А.Русанов погибли во льдах Арктики.» Сам Седов допустил при подготовке экспедиции «шапкозакидательские» высказывания и охарактеризовал цели экспедиции как чисто спортивно-политические: "В очерке, напечатанном в «Синем журнале» и без ложной скромности названном «Как я открою Северный полюс», он позволил себе походя свысока отозваться о знаменитой экспедиции на «Фраме» (при этом не назвав имени Нансена). Там же Седов написал, что не преследует «особых научных задач», а желает «прежде всего открыть Северный полюс» " В одном из фельетонов того времени была даже такая реплика: «Как Америку, Северный полюс можно открыть только один раз. Так что непонятно, о чём хлопочет Седов, поскольку Пири уже был на полюсе». Несмотря на серьёзную критику, первоначально цель была поддержана правительством. Изначально экспедиция предполагала государственное финансирование. Рассмотрев представленный Седовым план достижения Северного полюса, комиссия Главного Гидрографического управления его отвергла из-за его абсолютной фантастичности и нереальности, и в выделении средств отказала, хотя в комиссию входили многие специалисты, очень благожелательно настроенные по отношению к Г.Я.Седову (например, А.И.Варнек) и даже откровенно покровительствующий ему Ф.К.Дриженко. Запрос на выделение 50 тысяч рублей, направленный в Государственную Думу по инициативе «Русской национальной партии», также получил отказ. При поддержке Ф.К.Дриженко Седову был предоставлен по службе отпуск на два года с сохранением содержания. Седов, при активной поддержке газеты «Новое время» и её совладельца М.А.Суворина, организовал сбор добровольных пожертвований на нужды экспедиции. Многочисленные публикации в «Новом времени» вызвали в России большой общественный резонанс. Частный взнос — в размере 10 тысяч рублей — сделал также император Николай II. Суворин выдал экспедиции деньги в кредит — 20 тысяч рублей. Удалось собрать ещё около 12 тысяч. Жертвователям вручали знаки с надписью «Жертвователю на экспедицию старшего лейтенанта Седова к Северному полюсу». В центре изготовленного из тёмной бронзы круглого жетона среди полярных льдов и снегов во весь рост изображен лыжник. Жетон носили на бело-сине-красной ленте. Три знака изготовили из золота. Их получили председатель комитета М.А.Суворин, Фритьоф Нансен и капитан 1 ранга П.И.Белавенец. На собранные средства 23 июля 1912 года Седов арендовал у зверопромышленника В.Е.Дикина старую парусно-паровую шхуну «Святой великомученик Фока», бывший норвежский зверопромысловый барк «Гейзер» (норв. Geyser) 1870 года постройки, ранее принадлежавший «Мурманской научно-промысловой экспедиции». Из-за спешки судно не удалось полностью отремонтировать, и экипаж беспокоила течь. «Святой великомученик Фока» был оборудован радиостанцией, однако Седову не удалось нанять радиста, из-за чего аппаратура оказалась бесполезной и была оставлена в Архангельске. Из 85 ездовых собак лишь 35 были закуплены в Тобольской губернии. Остальные — дворняги, которых отловили прямо на архангельских улицах. 19 августа 1912 года выяснилось, что грузоподъёмность «Фоки» не позволяет взять все необходимые экспедиции припасы. В результате после частичной разгрузки на берегу были оставлены часть продовольствия, топлива, питьевой воды и снаряжения (в том числе примусы). 5 сентября 1912 года капитан Дикин, помощник капитана, штурман, механик, помощник механика и боцман «Святого великомученика Фоки» отказались выходить в море с Седовым из-за плохой подготовки к плаванию, и уволились с судна. Седову пришлось срочно набирать новую команду. Участник экспедиции В.Ю.Визе писал: «Многое из заказанного снаряжения не было готово в срок… Наспех была набрана команда, профессиональных моряков в ней было мало. Наспех было закуплено продовольствие, причём архангельские купцы воспользовались спешкой и подсунули недоброкачественные продукты. Наспех в Архангельске были закуплены по сильно завышенной цене собаки — простые дворняжки. К счастью, вовремя подоспела свора прекрасных ездовых собак, заблаговременно закупленных в Западной Сибири.» Перед выходом экспедиции некоторые участники её указывали Седову на неуместность включения солонины в список основных пищевых продуктов экспедиции. Но Седов был упрямый человек и от солонины не отказался, сославшись на то, что в военном флоте и гидрографических экспедициях всегда употребляли солонину. Окончательный офицерский состав экспедиции был таков: Г.Я.Седов — руководитель экспедиции; Николай Петрович Захаров — капитан шхуны; Николай Максимович Сахаров — штурман; Янис Зандерс (в некоторых публикациях его латышское имя русифицируется как Иван Андреевич Зандер) и Мартиньш Зандерс (Мартын Андреевич Зандер) — первый механик и второй механик, родные братья; Владимир Юльевич Визе и Михаил Алексеевич Павлов — научный штат экспедиции, недавние выпускники Санкт-Петербургского университета (сокурсники и к тому же однокашники по гимназии); П.Г.Кушаков — ветеринарный врач, выполнявший также обязанности судового врача; Николай Васильевич Пинегин — художник и фотограф, кинодокументалист. 27 августа 1912 года «Святой великомученик Фока» вышел из Архангельска, имея запас угля на 23—25 дней хода. После выхода из Архангельска Г.Я.Седов переименовал «Святого великомученика Фоку» в «Михаила Суворина». Врач П.Г.Кушаков уже в ходе экспедиции так обрисовал ситуацию с припасами в своём дневнике: «Искали всё время фонарей, ламп — но ничего этого не нашли. Не нашли также ни одного чайника, ни одной походной кастрюли. Седов говорит, что всё это было заказано, но, по всей вероятности, не выслано… Солонина оказывается гнилой, её нельзя совершенно есть. Когда её варишь, то в каютах стоит такой трупный запах, что мы должны все убегать. Треска оказалась тоже гнилой.» По пути судно попало в шторм и потеряло две шлюпки и часть размещённого на палубе груза. Во время остановки у поселения Ольгинское в бухте Крестовая губа на Новой Земле ещё 5 членов экипажа списались с судна и остались дожидаться рейсового парохода, который подходил к становищу два раза в год. 28 сентября 1912 года на 77° северной широты «Михаил Суворин» встретил непроходимые льды и не смог достигнуть Земли Франца-Иосифа. По решению Седова, вопреки первоначальному плану — построить из сруба зимовье, высадить полюсный отряд и вернуться в Архангельск — судно остановилось на зимовку на Новой Земле в бухте 76° северной широты 59°55 восточной долготы около полуострова Панкратьева. У экипажа не было достаточно тёплой одежды. Обострились разногласия между Седовым и капитаном судна Н.П.Захаровым. Во время зимовки у полуострова Панкратьева группа в составе В.Ю.Визе, М.А.Павлова и двух матросов пересекла Северный остров от места стоянки «Михаила Суворина» до залива Власьева на карской стороне. Был описан северо-восточный берег Новой Земли, выполнена маршрутная съёмка в масштабе 1:1210000, определены четыре магнитных и астрономических пункта, найдены расхождения с предыдущими картами. Седов в сопровождении матроса А.Инютина впервые обогнул на санях северную оконечность острова, а также прошёл от Панкратьева полуострова до мыса Желания. 4 июля 1913 года капитан Захаров и четыре члена экипажа (плотник М.Карзин и заболевшие цингой второй механик М.Зандерс, матросы В.Катарин и И.Томиссар) были отправлены в Крестовую губу, чтобы передать материалы экспедиции и почту в Архангельск. В письме к «Комитету для снаряжения экспедиций к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран» содержалась просьба выслать к Земле Франца-Иосифа судно с углём и собаками. Группа Захарова на шлюпке, сначала волоком по снегу и льду, а затем на вёслах преодолела более 450 километров и, миновав бухту Крестовая губа, достигла Маточкина Шара (советский биограф Седова Б.А.Лыкошин полагал, что «типичный представитель царской офицерской элиты» Захаров «умышленно удлинил морской путь на шлюпке, чтобы потом выказать себя героем» и «преднамеренно срывал сроки»). Оттуда рейсовым пароходом добралась до Архангельска. Из журнала «Искры» от 2 ноября 1913 года: «Отправившуюся в прошлом году к северному полюсу экспедицию лейтенанта Г.Я.Седова считали погибшей и уже готовились снарядить новую экспедицию для её розысков, как вдруг из её состава недавно вернулись больными пять человек вместе с пом. капитана П.Н.Захаровым, который привез от Седова его доклад Географическому обществу с фотографическими снимками. П.Н.Захаров заявил, что все участники экспедиции живы и здоровы. Он оставил экспедицию Седова 9 июня у Панкратьевых островов. Известный исследователь полярных стран Нансен выразил на днях свое мнение, что русское общество обязано позаботиться о судьбе экспедиции и с открытием навигации послать Седову вспомогательное судно с запасом провизии; Группа Захарова достигла Архангельска в полном составе, но здоровье матроса Катарина уже было подорвано, и он вскоре умер во время лечения в Ялте. Из-за позднего прибытия группы Захарова и отсутствия денег в кассе комитета помощь экспедиции не была выслана. В 1913 году был открыт и назван Г.Я.Седовым мыс Дриженко (в честь Ф.К.Дриженко) у северной оконечности Новой Земли, в Баренцевом море. 16 сентября 1913 года «Михаил Суворин» освободился ото льда и подошёл к мысу Флора острова Нортбрук (Земля Франца-Иосифа) к базе Джексона. Члены экспедиции разобрали постройки базы на дрова. Не пополнив припасов, 17 сентября экспедиция, тем не менее, отправилась дальше, но уже 2 октября остановилась на вторую зимовку в бухте острова Гукера (Земля Франца-Иосифа). Во время зимовки судно не испытало сжатия льдов, и бухту назвали Тихая. Для второй зимовки не хватало топлива и продовольствия, сказывался неверно сформированный рацион питания экспедиции. Болезни среди экипажа усилились. Начиная с января, Седов почти не выходил из своей каюты. Внутренние помещения судна почти не отапливались и покрылись льдом. Визе записал: «Главная наша пища — каша да каша. Самое неподходящее питание для полярных стран.» Цинги избежали лишь семеро, употреблявших в пищу добытое охотой моржовое и даже собачье мясо, пивших горячую медвежью кровь. Большинство, в том числе и Седов, от подобной пищи отказывались. 15 февраля 1914 года больной Седов вместе с матросами Г.И.Линником и А.И.Пустошным на трёх собачьих упряжках (имея всего 20 собак) вышли из бухты Тихой к полюсу. Визе, Пинегин и Павлов проводили группу Седова до мыса Маркхема. По ходу движения прогрессировала болезнь Георгия Яковлевича, через неделю он не смог идти и приказал привязать себя к нартам, но продолжать поход. 5 марта 1914 года, на восемнадцатый день похода, Георгий Яковлевич скончался среди льдов возле острова Рудольфа. Его спутники похоронили тело на острове Рудольфа — обернули в два парусиновых мешка, сделали крест из лыж и положили в могилу флаг, который Седов намеревался установить на Северном полюсе. Затем они направились в обратный путь. Одна из собак — Фрам — осталась у могилы. Линник с Пустошным не смогли её поймать и оставили небольшой запас еды, в надежде, что пёс их догонит, но Фрам не вернулся. Геннадий Попов, заведующий музеем истории Арктического Морского Института имени В.И.Воронина, в 2010 году предложил альтернативную версию захоронения тела Георгия Седова, ссылаясь на слова Ксении Петровны Гемп, отец которой, Петр Герардович Минейко, был знаком с Седовым и оказывал посильную помощь при подготовке последней экспедиции. Суть версии: вскоре после возвращения шхуны «Святой великомученик Фока» в Архангельск в их квартиру пришли матросы Г.Линник и А.Пустошный, сопровождавшие Г.Я.Седова. Линник и Пустошный рассказали, что они вынуждены были пойти на крайнюю меру — расчленив тело покойного начальника экспедиции, они стали скармливать его собакам, которые смогли дотащить траурную упряжку до мыса Аук острова Рудольфа. Чтобы в дальнейшем как-то оправдаться перед людьми за содеянное, матросы соорудили подобие захоронения из собранных камней, но часть их разбросали поблизости — в надежде на то, что все это в дальнейшем даст повод тем, кто обнаружит место «захоронения» Г.Я.Седова, свалить всю вину на белых медведей. 14 марта 1914 года от цинги умер первый механик Я. Зандерс. Похоронен на берегу бухты Тихой. 19 марта 1914 года Линник и Пустошный, едва не заблудившись, с трудом вернулись на своё судно. На обратном пути, 2 августа 1914 года, экипаж «Фоки» на старой базе Джексона на мысе Флора (остров Нортбрук, Земля Франца-Иосифа) случайно обнаружил и спас двух единственных выживших членов экспедиции Г.Л.Брусилова: штурмана В.И.Альбанова и матроса А.Э.Конрада. На пути на юг «Фока» испытывал жестокую нехватку топлива для паровой машины. Экипажу пришлось порубить на дрова мебель, палубные надстройки и даже переборки судна. Судно добралось до рыбацкого становища Рында на Мурмане 28 августа 1914 года в полуразрушенном состоянии. Дальнейший путь в Архангельск члены экспедиции проделали на рейсовом пассажирском пароходе «Император Николай II» — за счёт капитана парохода, поскольку ни у кого из полярников не было денег. По возвращении в Архангельск матросы Линник и Пустошный подозревались в убийстве Седова, но после расследования их отпустили. 5 сентября 1914 года в Спасо-Преображенском всей гвардии соборе была отслужена панихида по скончавшемуся Г.Я.Седову, на которой присутствовали в числе собравшихся его вдова В.В.Седова и генерал-лейтенант Ф.К.Дриженко. К 1914 году сразу три русские арктические экспедиции: Г.Я.Седова, Г.Л.Брусилова и В.А.Русанова считались пропавшими без вести. 31 января 1914 года Совет министров дал указание морскому министерству предпринять их поиски. Главным гидрографическим управлением были организованы несколько поисковых экспедиций. В западной спасательной экспедиции под руководством капитана 1-го ранга Исхака Ислямова участвовали четыре судна: барк «Эклипс», пароход «Печора», паровые шхуны «Герта» и «Андромеда». «Эклипс» под командованием Свердрупа должен был пройти на восток Северо-Восточным проходом, а остальные суда — осмотреть район Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. «Андромеда» под командованием Г.И.Поспелова исследовала место первой зимовки «Святого Фоки», которое было известно из отчёта Н.П.Захарова, но обнаружила там лишь каирн с запиской Седова от 4 сентября 1913 года о намерении продолжать движение на север. Для поисков экспедиции Седова впервые в мировой истории использовалась полярная авиация: лётчик Ян Нагурский на гидросамолёте «Фарман МФ-11» исследовал с воздуха льды и побережье Новой Земли на протяжении около 1060 км. «Герта» под командованием Ислямова на своём пути к острову Нортбрук разминулась с возвращавшимся в это же время в Архангельск «Святым Фокой», но обнаружила записку, оставленную на базе Джексона. Ислямов объявил о принадлежности Земли Франца-Иосифа России. «Эклипсу», в свою очередь, потребовалась помощь во время зимовки 1914—1915 годов у северо-западного побережья полуострова Таймыр. Эвакуацию части моряков с «Эклипса» произвела сухопутная экспедиция на оленях под руководством Н.А.Бегичева. Освободившись от льдов, «Эклипс» достиг острова Уединения и осенью 1915 года поднял на нём российский флаг. Названы в честь Седова: посёлок Седово; гидрографический ледокол «Георгий Седов», ледокольный пароход «Георгий Седов», барк «Седов» и речной пассажирский теплоход проекта 860; Ростовское-на-Дону ордена «Знак Почёта» Мореходное училище; ледник и мыс на острове Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа); остров в Баренцевом море; мыс в Антарктиде, два залива и пик на Новой Земле; самолёт авиакомпании Аэрофлот, бортовой номер VP-BKX; Улицы в целом ряде городов на территории бывшего СССР. В средней общеобразовательной школе № 336 (город Санкт-Петербург, улица Седова, 66) расположен Музей Арктики. Началом Музея принято считать школьную выставку, открытую в 1969 году и посвящённую экспедиции Г.Я.Седова. На фасаде школьного здания висит памятная доска, установленная в честь Седова. В 1937 году Николай Заболоцкий написал стихотворение «Седов», которое вошло в цикл стихотворений о подвиге исследования и созидания, созданный поэтом в 1930—1940 годах.

Он умирал, сжимая компас верный.

Природа мёртвая, закованная льдом,

Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный

Через туман просвечивал с трудом.

— Н.Заболоцкий. Седов

В 1939 году молодым драматургом Николаем Подорольским была написана пьеса «Седов». В 1969 году Эдуард Асадов написал стихотворение «Ледяная баллада» о экспедиции Георгия Седова и верности его собаки Фрама.

Снова медведем ревёт пурга,

Пища — худое подобье рыбы.

Седов бы любого сломил врага:

И холод, и голод. Но вот цинга…

И ноги, распухшие, точно глыбы…

— Э.Асадов. Ледяная баллада

Седов — один из прототипов Ивана Львовича Татаринова в романе «Два капитана» Вениамина Каверина. Образ Татаринова собирательный, и другими прототипами были также Роберт Скотт, Георгий Брусилов и Владимир Русанов. С Георгием Седовым у персонажа похожи внешность, характер и взгляды. Совпадает также часть биографии: детство в Приазовье, начало морской карьеры и факты плавания «Святого Фоки», выпуск брошюры «Женщина на море». Во время работы над романом Вениамин Каверин консультировался у Николая Пинегина по вопросам географии и узнал от него много сведений из биографии Седова, которые и вошли в роман. «Кстати сказать, Николай Антоныч не только со мной разговаривал о своём двоюродном брате. Это была его любимая тема. Он утверждал, что всю жизнь заботился о нём, начиная с детских лет, в Геническе, на берегу Азовского моря. Двоюродный брат был из бедной рыбачьей семьи и, если бы не Николай Антоныч, так и остался бы рыбаком, как его отец, дед и все предки до седьмого колена. Николай Антоныч, «заметив в мальчике недюжинные способности и пристрастие к чтению», перетащил его из Геническа в Ростов-на-Дону и стал хлопотать, чтобы брата приняли в мореходные классы. Зимой он выплачивал ему «ежемесячное пособие», а летом устраивал матросом на суда, ходившие между Батумом и Новороссийском. При его непосредственном участии брат поступил охотником на флот и сдал экзамен на морского прапорщика. С большим трудом Николай Антоныч выхлопотал для него разрешение держать за курс морского училища, а потом помог деньгами, когда по окончании училища брату нужно было заказать себе новую форму.» — В.Каверин. Два капитана. «С непостижимым чувством я рассказывал о нём! Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на «морского прапорщика» и потом служил в Гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг и гениальная мысль: «Лёд сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь.» — В. Каверин. Два капитана. В описании экспедиции капитана Татаринова использованы факты из экспедиции Георгия Седова: поставка негодных собак и припасов, снятие судовладельцем команды перед отплытием, невозможность найти радиста при радиотелеграфе добытом с трудом, обнаружение пропилов в обшивке судна. Цитируется доклад Седова гидрографическому управлению. В то же время в романе есть упоминание реальной экспедиции Седова — она подобрала штурмана из экспедиции Татаринова. В 1936 году советские полярники Э.Кренкель и К.Мехреньгин зимовали на полярной станции на острове Домашнем (архипелаг Северная Земля). Из-за нехватки продовольствия и отсутствия своевременной смены оба участника зимовки заболели цингой в тяжёлой форме. Чтобы описать серьёзность положения, Кренкель отправил руководству Главсевморпути радиограмму с текстом «Привет от Зандера». В 1974 году на киностудии имени Горького вышел художественный историко-биографический фильм «Георгий Седов». Действие фильма происходит в 1912—1914 годах во время подготовки и проведения полярной экспедиции. Съёмки фильма проходили в Архангельске. В качестве «Святого Фоки» была использована шхуна «Запад». Сценарий фильма был написан Семёном Григорьевичем Нагорным на основе его книги «Седов», которая выходила в серии «Жизнь замечательных людей» в 1939 году. В 1990 году в посёлке Седово был открыт музей Г.Я.Седова, в котором представлены материалы о подготовке и проведении экспедиции к Северному полюсу под руководством Седова в 1912—1914 годах, а также об экспедициях Г.Я.Седова на Колыму в 1909 году и Каспий в 1911 году. В музее хранятся оригинальные экспонаты со «Святого Фоки» — части обшивки корабля, совковая лопата, найденная на месте гибели Г.Я.Седова на острове Рудольфа, части фотоаппарата и бритва, принадлежавшие участнику экспедиции художнику Н.В.Пинегину, а также копии счетов на добровольные пожертвования от граждан для покупки еды и собак, фотографии, карта полярной экспедиции. Сохранились астрономические знаки экспедиции Седова, которые во время зимовки 1912—1913 годов были установлены на мысе Обсерваторий (полуостров Панкратьева), мысе Желания (с надписью «Л-ть Съдовъ 1913 г. 20 апреля Е…»), на берегу залива Седова и представляют собой деревянные кресты с перекладиной. В 1929 году экспедиция Отто Юльевича Шмидта поставила на острове Рудольфа памятную доску с надписью «Место, где погиб Г.Я.Седов, погибший во время похода на Северный полюс». На месте предполагаемого захоронения Г.Я.Седова экипаж дизель-электрохода «Обь» (капитан П.Г.Мирошниченко) установил столб, укреплённый камнями, на котором в верхней части написано «Седов», а ниже по окружности идёт надпись «Экспедиция на „Седове“». На мысе Бророк (юго-запад острова Рудольфа) на толстом деревянном брусе закреплена памятная доска с надписью: «Expedition Leut. Sedov 1912—1914 гг.». В 1934 году советская гидрографическая экспедиция на ледоколе «Малыгин» установила на острове Рудольфа знак в память об экспедиции Г.Я.Седова, который представляет собой деревянный стол с жестяной табличкой. В 1938 году зимовщики полярной станции на острове Рудольфа нашли на мысе Аук флагшток и флаг, которые Георгий Яковлевич мечтал установить на Северном полюсе. На медном кольце древка была надпись латиницей «Sedov Pol. Exped. 1914». Это древко в 1977 году было установлено на Северном полюсе участниками похода атомного ледокола «Арктика». В 1955 году заслуженный художник России Валентин Андреевич Михалёв выполнил в белом мраморе портрет Георгия Яковлевича Седова. В портрете воплощена идея противостояния арктической природы и мужества и воли человека.

Бюст Г.Я.Седова в Государственном Северном морском музее в Архангельске.

Михалёв посвятил Седову также обобщённый аллегорический образ-символ «Реквием».

В 1977 году на скалистом островке около мыса Столбовой был установлен памятный знак в честь гидрографической экспедиции Г.Я.Седова, который представляет собой металлическое сооружение высотой около трёх метров. Седову установлены памятники в Москве, Ростове-на-Дону и Седово. Памятник в Ростове-на-Дону находится между Ворошиловским проспектом и переулком Чехова и представляет собой бронзовый бюст на высоком постаменте из белого мрамора. Автор памятника — скульптор Николай Ваганович Аведиков. Седов изображён во время полярной экспедиции, из овального башлыка выглядывает угловатое изнурённое лицо со строгими глазами, излучающими веру в своё дело. Сохранились почтовые конверты Комитета для снаряжения экспедиций к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран, который в 1912 году собирал средства на снаряжение экспедиции. Почтой СССР были выпущены почтовые марки, посвящённые 75- и 100-летию Георгия Седова. Марка в честь 75-летия была выпущена 4 июля 1952 года. Художник: Д.Клюев. На марке изображён портрет Седова в форме морского офицера на фоне арктического пейзажа. Марка в честь 100-летия была выпущена 25 января 1977 года. Художник: П.Бендель. 3 мая 1977 года в честь столетия Седова производилось также специальное гашение в Архангельске и Седово. Почтой СССР и Украины выпускались художественные маркированные конверты в честь Седова. 20 января 1977 года вышел почтовый конверт, посвящённый столетию со дня рождения Седова. Художник: П.Бендель. В 1997 году, в год 120-летия Седова был выпущен конверт работы художника Г.Заднепряного. 5 мая 2002 года Новоазовский узел связи провёл в Седово ещё одно специальное гашение, которое было посвящено 125-летию со дня рождения Седова. Публикации: Седов Г.Я. Путешествие на Колыму в 1909 г. // Записки по гидрографии, том XLI, выпуск 2—3, Петроград, 1917; Седов Г.Я. Путешествие в Колыму и на «Новую Землю» в 1909—10 гг., Петроград, 1917; Седов Г.Я. Экспедиция по исследованию губы Крестовой на Новой Земле в 1910 г./ Записки по гидрографии, т. XLIII, 1919; Седов Г.Я. Как я открою Северный полюс // Синий журнал. — 1912. — № 13. — Страницы 6—7. Литература: Альтер М.С. Шаги к мечте: Очерк о нашем земляке-первопроходце Арктики Г.Я.Седове. — Донецк: Шилтон, 2007. — 32 страницы; Визе В.Ю. Георгий Яковлевич Седов // Русские мореплаватели. — М.: Изд-во Министерства обороны СССР, 1953; Воронцов В. Экспедиция Георгия Седова // Морской флот. — 2009. — № 3; Зубов H.H. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. — Москва, 1954; Кушаков П.Г. Два года во льдах на пути к Северному полюсу с экспедицией Г.Я.Седова. — Петроград: 10-я Государственная типография, 1920. — 247 страниц; Лыкошин Б.А. Георгий Седов. — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1977. — 80 страниц. — 20 000 экземпляров; Нагорный С.Г.Седов. — Москва: Молодая Гвардия, 1939. — 232 страницы. — (Жизнь замечательных людей); Пинегин Н.В. В ледяных просторах. — Москва.: Государственное издательство, 1924; Пинегин Н.В. В ледяных просторах. Экспедиция Г.Я. Седова к Северному полюсу (1912—1914). — Москва: ОГИ, 2009. — 304 страницы. — ISBN 978-5-94282-526-3; Пинегин Н.В. Георгий Седов (1877—1914), 2-е издание. Москва-Ленинград, 1953; Пинегин Н.В. Георгий Седов. Издптельство Главсевморпути. 1953; Селезнев С.А. Первая русская экспедиция к Северному полюсу. — Архангельск, 1964; Черняховский Ф.И. Георгий Яковлевич Седов. — Архангельск, 1956.

1878

Владимир Александрович Носков (псевдоним - Борис Николаевич Глебов)

участник революционного движения в России, социал-демократ. Родился в Ярославле, в семье купца. Окончил реальное училище в Иваново-Вознесенске. В революционном движении — с 1890-х годов; партийный псевдоним — Борис Николаевич Глебов. В 1898 г. арестован по делу Санкт-Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, выслан в Ярославль, затем в Воронеж. Один из организаторов Северного рабочего союза. В 1902 году эмигрировал. Работал в редакции «Искры»: отвечал за пересылку литературы и переправку работников в Россию, возглавлял транспортное бюро газеты в Вильнюсе. С августа по ноябрь 1903 г. и с мая 1904 по февраль 1905 г. был членом Совета партии от ЦК РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (1903), председатель комиссии по выработке устава партии и докладчик от неё на съезде; «большевик». С 25 августа 1903 по 22 февраля 1905 года состоял членом ЦК РСДРП. После съезда занял примиренческую позицию по отношению к меньшевикам и выступил против созыва III съезда партии (1905). Вёл работу в Киеве, Иваново-Вознесенске, Ярославле, Гусь-Хрустальном. 22 февраля 1905 года был арестован; с 1907 года отошёл от партийной деятельности. Покончил жизнь самоубийством в Хабаровске 15 мая 1913 года. Литература: Носков Владимир Александрович — статья из Большой советской энциклопедии; Носков Владимир Александрович // Историческая энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия, 1973—1982.

1878

Глафира Ивановна Окулова (в замужестве – Теодорович; партийный псевдоним — "Зайчик")

участница революционного движения в России. Член Коммунистической партии с 1899. Родилась в деревне Шошино, ныне Минусинского района Красноярского края, в семье золотопромышленника. Сестра известного революционера-сибиряка, председателя Енисейского губисполкома, военкома Восточной Сибири Алексея Ивановича Окулова (1880–1939). Училась в Москве на педагогических курсах; в 1896 арестована за участие в студенческой демонстрации, выслана в Енисейскую губернию. С 1899 вела социал-демократическую пропаганду в рабочих кружках Киева. В 1900—1902 член Иваново-Вознесенского комитета РСДРП; как агент "Искры" работала в Самаре и Москве. В 1902 кооптирована в состав Организационного комитета по созыву 2-го съезда РСДРП; арестована, выслана в Якутскую область. В 1905—1908 вела партийную работу в Санкт-Петербурге. В 1911 последовала за мужем И.А.Теодоровичем на каторгу в Иркутскую губернию. После февральской революции 1917 член Красноярского губкома партии и Президиума губисполкома. В 1918—1920 член ВЦИК и его Президиума, начальник политотдела Восточного фронта и член РВС 1-й, 8-й и Запасной армий, затем на политработе на транспорте. С 1921 на партийной и научно-педагогической работе. С 1954 персональный пенсионер. Награждена орденом Ленина. Умерла в Москве 19 октября 1957 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (11 ряд, 5 участок).

1880

Уилсон Макдональд (Wilson Pugsley MacDonald)

канадский поэт. Родился в Чипсайде, штат Онтарио, в семье священника. Писал на английском языке. Певец природы и труда, сатирик, высмеивающий ханжество, мастер шутливой, восходящей к фольклору баллады; наследовал традиции Р.Бёрнса и канадского народноготворчества. Его первый сборник — "Песнь прерий" (1918). Автор поэтических сборников: "Из пустыни" (1926), "Баллады о вороньем царстве" (1930), "Лирический год" (1952) и других. В своих стихах Макдональд рисовал картины канадской природы, его сатира направлена против религиозного ханжества. Поэзия Макдональда продолжает традиции английского романтизма и канадского фольклора. Поборник мира и дружбы между народами, Макдональд, посетив в 1957 СССР, в книге "Я — в Москве" (1958) с симпатией рассказал об успехах Советского государства. Умер 8 апреля 1967 года. Сочинения в русском переводе: Избранные стихи. Послесловие И.Левидовой, Москва, 1964. Литература: Уоллес Д., Заметки о канадской поэзии, "Иностранная литература", 1959, №10; Голышева А.И., Современная англо-канадская литература, Москва, 1973; Leading Canadian poets, ed. by . Percival, Toronto, 1948.

1882

Георгий Дмитриевич Гребенщиков

русский писатель, критик, журналист, общественный деятель. Родился в селе Николаевский рудник на Алтае (после 1917 Каменевка, ныне не существует), в семье горнорабочего. В 1894, не закончив начальной школы, начал самостоятельную жизнь. Перепробовав множество профессий, занялся журналистикой. Первые литературные опыты относятся к 1905. В 1906 выходит сборник рассказов и очерков «Отголоски сибирских окраин». С 1909 ответственный секретарь журнала «Молодая Сибирь», поступает вольнослушателем в Томский университет, знакомится с Г.Н.Потаниным, разделяет его взгляды на Сибирь. В 1910-11 по совету Потанина совершает этнографическое путешествия по Алтаю. По их итогам делает доклады о староверах в Томском обществе изучения Сибири, читает лекцию о бухтарминских поселенцах в Сибирском собрании Санкт-Петербурга, печатает очерк в «Алтайском сборнике». Весной 1912 по рекомендации Потанина становится редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая». В это время издает двухтомник рассказов и повестей «В просторах Сибири». При содействии М. Горького, с которым находился в переписке, начинает печататься в столичных журналах «Современник» и «Летопись», на средства барнаульского мецената В.М.Вершинина подготовил «Алтайский альманах» (Санкт-Петербург, 1914), в нём публикует произведения В. Шишкова, С.Исакова и других молодых писателей. Свидетельство роста писательского мастерства — создание в 1913-1916 повестей «Ханство Батырбека» и «Любава». В них автор заявляет о себе как о незаурядном писателе-реалисте. С начала 1916 находится в действующей армии, начальник Сибирского санитарного отряда. В московских «Русских ведомостях» публикуются его репортажи и корреспонденции с фронта. В 1917 завершил первую часть своего главного произведения — романа «Чураевы», в котором нашли отражение волновавшие писателя религиозно-нравственные проблемы. Октябрьские события 1917 не принял. Годы гражданской войны провел в Крыму, сотрудничая в местной печати. В 1920 эмигрировал. Жил сначала во Франции, в Париже был тесно знаком с Н.Рерихом, Ф.Шаляпиным, К.Бальмонтом. В 1923 году совместно с Н.К.Рерихом создал книжное издательство «Алатас». Среди книг изданных издательством «Алатас» можно отметить такие как «Держава света» Н.К.Рериха, «Николины притчи» А.Ремизова, «Голубая подкова» К.Д.Бальмонта, «Книга Жизни» профессора И.А.Сикорского, «Незримый гость» Ив.Умова. С 1924 — в США. В 1925 году штате Коннектикут основал селение «Чураевка». Работал над многотомным романом-эпопеей «Чураевы». Эта эпопея оказала сильное влияние на литературные вкусы и чаяния русской эмигрантской молодёжи. В начале 1920-х годов в Харбине русская молодежь создала литературный кружок «Молодая Чураевка». Несколько позже, в 1930-х годах, после переезда многих харбинских поэтов и писателей в Шанхай, там было основано новое литературное объединение «Шанхайская Чураевка». В 1930-е Гребенщиков — один из духовных лидеров русской эмиграции в Америке. Вел переписку с А.Куприным, И.Буниным, Н.Рубакиным, представителями династии Романовых. Много внимания уделял пропаганде русской культуры, говоря о её вкладе в духовную культуру Запада. В конце 1930-х переселился во Флориду, в Лейкленде преподавал русскую литературу в университете. Во время 2-й мировой войны занимал патриотические позиции. Последняя книга — повесть «Егоркина жизнь» (опубликована в 1968), где нашли отражение впечатления об алтайском детстве писателя. Умер в Лейкленде (штат Флорида, США) 11 января 1964 года.Похоронен на кладбище города Лейкленда. «Гребенщиков — рассказчик, сосредоточенный на сибирской теме, в его произведениях ощущается традиционный стиль письма и любовь к родине, но широковещательная манера и обилие украшающих эпитетов выглядят банально. Замыслы Гребенщикова превосходили его писательские возможности, но у него был свой круг читателей, и когда отмечалось 50-летие его литературной деятельности, он был назван «Бояном» Сибири.» — Вольфганг Казак. Книги: В просторах Сибири. В 2-х книгах, 1913-1915; Змей Горыныч, 1916; Степь, да небо, 1917; Чураевы. В 6-ти томах, Paris, New York, 1922-1937; Чураевы, Иркутск, 1982, серия «Литературные памятники Сибири»; Былина о Микуле Буяновиче, New York, 1924; Радонега. Сказание о Святом Сергии, Southbury, 1938, 2-е издание — 1954; Златоглав. Southbury, 1939;Ханство Батырбека. Публикации: Гребенщиков Г.Д. Мой рассказ о Рерихе // Русский голос. Харбин. 1924. Октябрь; Гребенщиков Г.Д. О Новом Ковчеге // «Дельфис» — № 25(1) — 2001; Гребенщиков Г.Д. Россия // «Дельфис» — № 31(3) — 2002. Источники: Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917 / [перевод с немецкого]. — Москва: РИК «Культура», 1996. — XVIII, 491 страница. — 5000 экземпляров. — ISBN 5-8334-0019-8; Росов В.А. Чураевы и Чураевка. Преподобный Сергий // «Дельфис» — № 24(4) — 2000; Десять писем Г.Д.Гребенщикова к Н.К. и Е.И.Рерихам // «Дельфис» — № 25(1) — 2001; Росов В.А. На Гималаи первая весть // «Дельфис» — № 25(1) — 2001; Росов В.А. Предисловие к книге // Г.Д.Гребенщиков "Моя Сибирь". — Барнаул: ГМИЛИКА, 2002. — Страницы 10—12; Шварцман В.П. Сужденный строитель Алтайского Дома(К 120-летию Г.Д.Гребенщикова) // «Дельфис» — № 30(2) — 2002; Георгий Гребенщиков — последние годы жизни (Из писем Т.Д.Гребенщиковой к А.Ф.Магеровскому и Н.Н.Яновскому) // «Дельфис» — № 30(2) — 2002; Росов В.А. Белый Храм на высоких горах. Очерки о русской эмиграции и сибирском писателе Георгии Гребенщикове. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2004. — 120 страниц: иллюстрации. (pdf); Росов В.А. Писатель Г.Д.Гребенщиков в Константинополе // журнал Российской Академии наук «Славяноведение». — 2009. № 4. — Страницы 91—101.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |