-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108918

Комментариев: 6801

Написано: 117390

Записей: 108918

Комментариев: 6801

Написано: 117390

4 февраля родились... |

1746

Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко (польское имя - Andrzej Tadeusz Bonawentura Kociuszko; белорусское имя - Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка; литовское имя - Tadas Kosciuka)

военный и политический деятель Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, организатор восстания в Речи Посполитой 1794 года, национальный герой Польши, США, Беларуси, почётный гражданин Франции. Тадеуш Костюшко родился в фольварке Морачевщина около местечка Коссово (современный Ивацевичский район Брестской области, Беларусь; в то время — в составе Великого Княжества Литовского, Речь Посполитая). 12 февраля он был крещён в Коссовском костёле как Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Он принадлежал к среднепоместной шляхетской семье брестского мечника Людвика Костюшко (1700—1758), ведшей свой род от каменецкого боярина Констанция, или Костюшко, Фёдоровича, жившего в начале XVI века. В течение двух веков представители рода сменили язык и религию. В 1755 году вместе со старшим братом поступил в школу монашеского ордена пиаров в городе Любешове, где проучился до 1760 года. С 1765 по 1769 год учился в созданной Станиславом Понятовским Рыцарской школе в Варшаве — фактически военной академии, где готовили образованных офицеров. Помимо военных предметов, там преподавали всемирную историю и историю Речи Посполитой, математику, философию, право, экономику, польский, латинский, немецкий и французский языки. Уже тогда Костюшко удивлял окружающих аскетизмом, волей и целеустремленностью, напоминавшими его товарищам о Карле XII, за что он получил прозвище «Швед».

Тадеуш стал одним из самых уважаемых кадетов. Он избрал военно-инженерную специализацию и окончил эту школу в чине капитана. В 1769 году Костюшко и его товарищ Орловский получили королевскую стипендию и отправились в Париж для обучения в военной академии. Большое влияние на молодого военного оказали идеи просветителей — Вольтера, Монтескье, Руссо. В 1774 году Костюшко вернулся в Речь Посполитую. Места в войске Речи Посполитой Костюшко не нашлось. Офицерскую должность на тот момент можно было только купить за большую сумму. За несколько лет брат растратил свои деньги, часть денег Тадеуша и влез в долги. Средств не хватало, и Тадеуш был вынужден заняться репетиторством — поступил на службу к магнату Юзефу Сосновскому, обучая рисованию двух его дочерей. Старшая — Людвика — влюбилась в учителя. Понимая, что отец Людвики не благословит брак, молодые люди решили бежать и обвенчаться тайно. Но замысел раскрыли, и Тадеуш был изгнан. Не найдя себе применения на родине, Тадеуш в 1775 году выехал в Америку, чтобы в чине полковника сражаться в Войне за независимость североамериканских колоний Великобритании. Занимался фортификацией городов и военных лагерей. Известность ему принес вклад его фортификации в победу в битве под Тикондерогой и Саратогой 1777 года. Тадеуш блестяще справился со строительством укреплений для защиты Филадельфии, что позволило ему стать главным инженером Северной армии, которая отражала нападения англичан со стороны Канады и Нью-Йорка. По собственной просьбе Костюшко был переведён в Южную армию, где его знания военного инженера также позволили одержать ряд побед над англичанами. В признание его заслуг Конгресс США 13 октября 1783 присвоил ему звание бригадного генерала американской армии. В ситуации подготовки Тарговицкой конфедерации в начале мая 1792 года Костюшко был назначен командиром одной из трёх дивизий, составлявших армию Речи Посполитой под командованием князя Юзефа Понятовского (насчитывала около 17 тысяч солдат). В мае 1792 году Костюшко отличился в нескольких боях.

После победы Тарговицкой конфедерации Костюшко эмигрировал в Саксонию, затем в конце 1792 года перебрался в Париж, где от имени патриотов Речи Посполитой с французским революционным правительством вёл безуспешные переговоры о совместных действиях против Австрии и Пруссии. По возвращении из Франции в Саксонию, затем Галицию Костюшко активно включается в подготовку общенационального восстания, «диктатором» которого его было решено назначить. Фактически восстание началось 12 марта 1794 года, когда генерал Антоний Мадалиньский отказался сокращать I Великопольскую бригаду национальной кавалерии и двинулся во главе её из Остроленки на Краков. При вести об этом Костюшко немедленно явился в Краков и там провозгласил Акт восстания, присягнул сам, привёл к присяге жителей и гарнизон. Актом восстания, подписанным всеми жителями города, Костюшко был провозглашён «Начальником восстания», и ему была предоставлена вся полнота гражданской и военной власти в стране. Этот день — 24 марта — обыкновенно и считается днем начала восстания. В тот же день Тадеуш обратился к населению, выпустив четыре патриотических воззвания: «К войску», «К гражданам», «К священникам» и «К женщинам». 4 апреля повстанцы под командованием Костюшко одержали победу над русскими войсками под Рацлавицами. 17-18 апреля восставшие горожане освободили Варшаву, а 22-23 апреля Вильну. Последовавшая затем осада Варшавы соединённой русско-прусской армией закончилась неудачей в значительной мере благодаря умелому руководству обороной со стороны Костюшко. 7 мая Костюшко издал Полонецкий универсал, в котором крестьянам обещалось личное освобождение и уменьшение повинностей. 10 октября в битве под Мацеёвицами с русскими войсками под командованием Ивана Ферзена Костюшко был тяжело ранен, взят в плен корнетом Фёдором Лысенко и заключён в Петропавловскую крепость, однако жил в доме коменданта крепости на правах гостя и в пределах крепости пользовался полной свободой.

В ноябре 1796 года, сразу же по смерти Екатерины II, был освобождён императором Павлом I, которому принёс верноподданическую присягу с условием освобождения других участников восстания. Павел I выделил ему на дорогу 12 тысяч рублей, карету, соболью шубу и шапку, меховые сапоги и столовое серебро. Первоначально Костюшко направился в США, но в 1797 году вернулся в Европу и с 1798 года обосновался под Парижем. Относясь к Наполеону как к тирану, категорически отказывался от всякого сотрудничества с последним, хотя в 1806 году ему предлагалось поднять восстание в Польше и возглавить Великое герцогство Варшавское, однако Костюшко, не получив от Наполеона гарантий восстановления Речи Посполитой в прежних границах, категорически отказался от предложения, считая недостойным себя быть орудием в руках французского императора. По другим сведениям, Костюшко заявил министру полиции Франции Жозефу Фуше, что если Наполеону нужна его помощь, то он готов её оказать, но при условии, что французский император даст письменное обещание, опубликованное в газетах, что в Речи Посполитой будет установлена такая же форма правления, как в Англии, а границы возрождённой Речи Посполитой пролягут от Риги до Одессы и от Гданьска до Венгрии, включая Галицию. В ответ на это Наполеон написал Фуше: «Я не придаю никакого значения Костюшко. Он не пользуется в своей стране тем влиянием, в которое сам верит. Впрочем, всё поведение его убеждает, что он просто дурак. Надо предоставить делать ему, что он хочет, не обращая на него никакого внимания». В 1815 году Костюшко отказался от приглашения Александра I возглавить администрацию Царства Польского, также после того, как узнал, что Речь Посполитая не будет восстановлена в границах 1772 года. Костюшко скончался в швейцарском городе Золотурн 15 октября 1817 года. У постели умирающего не было ни одного его соотечественника. Его прах был перевезён для захоронения в Краков.

Памятник Тадеушу Костюшко в парке горда Милуоки.

Именем Костюшко названы площади, улицы и переулки в Коссово, Бресте, Пинске, Гродно; во многих городах Польши и Литвы, в Белграде (Сербия); в Рязани (позже переименована в площадь Маргелова) и Московском районе Санкт-Петербурга; во Львове (Украина) кроме улицы, в межвоенное время парк имени И.Франко называся также имени Костюшко, большинство львовян называют его именно так и сейчас. В Могилёвской области есть посёлок Костюшково, названный его именем. В США имя Костюшко носит один из округов штата Индиана, город в штате Миссисипи и остров в штате Аляска. В Нью Йорке один из мостов носит имя Костюшко (Kosciuszko Bridge). Расположен на магистрали между Бруклином и Квинсом (BQE). Имя Тадеуша Костюшко носила 1-я дивизия (армия) Войска Польского, сражавшаяся в 1943—1945 году с немцами (командир — полковник Берлинг). В 2002 году Брестский облисполком принял решение о восстановлении разрушенной в годы Второй мировой войны усадьбы Костюшко в Меречевщине. Ныне в родном доме Костюшко действует музей. Памятники Костюшко установлены в деревне Малые Сехновичи (Жабинковский район Брестской области), во многих местах Польши, в 7 городах США — Вашингтоне (округ Колумбия), Бостоне (штат Массачусетс), Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), Филадельфии (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Питерсберге (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин), а также во Франции и Швейцарии. В польском городе Велюнь находится лицей имени Тадеуша Костюшко. В 1994 году была выпущена почтовая марка Беларуси, посвященная Костюшко. В 2010 году Монетный двор Польши выпустил золотую монету, посвящённую Костюшко. Самолет ИЛ-62М авиакомпании LOT названый в честь Тадеуша Костюшко. В Нью-Йорке, США, в метрополитене по линии метро J есть станция «Kosciuszko Street», названая в честь Тадеуша Костюшки. Косцюшко — высочайшая вершина Австралийского континента. Награды: Орден Святого Станислава; Награда США — орден «Цинциннати»; В 1792 году награждён орденом «Virtuti Militari». Литература: Костюшко, Тадеуш // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнения) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Гагарин М. Разговоры императора Павла I-го с Тадеушем Костюшко в Санкт-Петербурге / Сообщение Г.А.Воробьев // Русская старина. — 1905. — Том 124. — № 11. — Страницы 392—396; Карнович Е.П. Костюшко // Очерки и рассказы из старинного быта Польши. — Санкт-Петербург: Типография Ф.С.Сущинского, 1873. — Страница 344; Касцюшка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6т. — Т.4. Кадэты-Ляшчэня. — Мн.: БелЭн, 1997. — 432с; Юхо Я., Емельянчык Ў. Нарадзіўся я ліцвінам… — Мн., 1994.

1751

Блас де Ласерна (Blas de Laserna)

испанский композитор. Родился в Корелье. Дирижировал в мадридских театрах. Наряду с П.Эстеве Ласерна является одним из популярнейших авторов тонадильи 18в. В своих произведениях он использовал мелодии подлинных испанских песен. Наиболее известны тонадильи "Барселонское кафе" (1788) и особенно "Любовь к цыганочке" (1791). Многие тонадильи Ласерна имели злободневный характер ("Законы моды", "Современное воспитание" и др.). Написал также оперу "Идоменей" (постановка 1792г.). Умер в Мадриде 8 августа 1816 года.

1754

Иоганн Непомук фон Лайхартинг (немецкое имя - Johann Nepomuk von Laicharting)

австрийский энтомолог. Родился в Инсбруке. Был профессором естествознания в Инсбруке. Описал новые виды и рода жесткокрылых в книге «Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler Insecten. 1. Teil. Kaferartige Insecten» (1 том. 1781: I-XII, 1-248. Zurich). Умер в Инсбруке 7 мая 1797 года.

1754

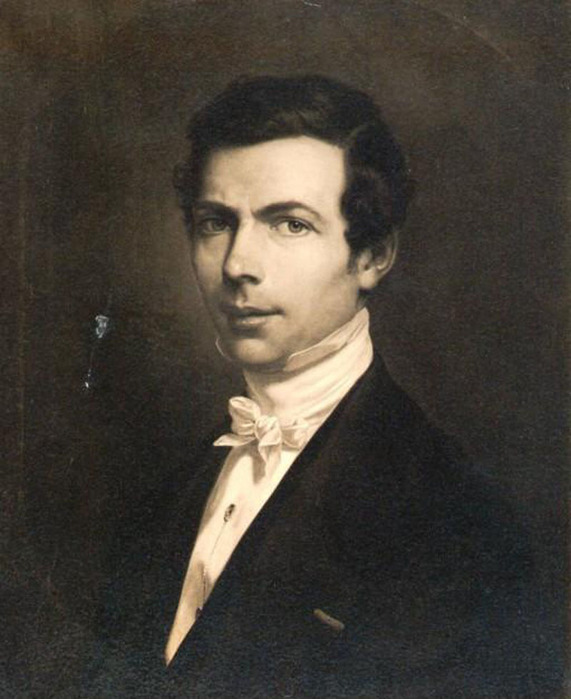

Иван Николаевич Римский-Корсаков

генерал-адъютант, фаворит Екатерины II. Сын смоленского дворянина Николая Семёновича Римского-Корсакова, из захудалой смоленской ветви знатного дворянского рода (польского происхождения). Образование получил домашнее. Был определён сержантом в лейб-гвардии Конный полк, затем переведен в Кирасирский полк; участвовал в польской кампании 1768—1772 г. Будучи капитаном, познакомился с Г.А.Потемкиным, который искал тогда замену отставленному фавориту императрицы С.Г.Зоричу. Оценив красоту Римского-Корсакова, а также его невежество и отсутствие серьезных способностей (которые могли бы сделать его опасным соперником в борьбе за власть), Потемкин представил его императрице в числе четырех офицеров, для выбора (как официально считалось) флигель-адъютанта на место Зорича. 1 июня 1778 г. Римский-Корсаков был назначен флигель-адъютантом к императрице, а затем пожалован в действительные камергеры, генерал-майоры и в генерал-адъютанты, а польский король Станислав Понятовский пожаловал ему орден Белого Орла. Кроме того, Екатерина пожаловала фавориту дом на Дворцовой набережной (бывший Васильчикова), большое имение в Могилевской губ. в 6000 душ крестьян, 200000 рублей на путешествие, множество бриллиантов и жемчуга (на сумму до 400000 руб.) и т. д. Рассказывали, что, «попав в случай», Римский-Корсаков пожелал составить библиотеку и для этого послал за книгопродавцем. На вопрос последнего: какие книги ему нужны, он ответил: «Ну, знаете, большие тома внизу, а маленькие книжки вверху — как у Её Величества». Екатерина давшая ему прозвище «Пирр, царь Эпирский», так характеризовала его в письме Гримму: Прихоть? Прихоть? Знаете ли вы, что эти слова вовсе не подходят, когда речь идет о Пирре, царе Эпирском, который приводит в смущение всех художников и отчаяние скульпторов? Не прихоть, милостивый государь, а восхищение, восторг перед несравненным творением природы!(…) Никогда Пирр не делал жеста или движения, которое не было бы полно благородства и грации. Он сияет, как солнце, и разливает свой блеск вокруг себя. В нем нет ничего изнеженного; он мужественен и именно таков, каким бы вы хотели, чтобы он был; одним словом это Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармонично; нет ничего, что бы выделялось; такое впечатление производят дары природы, особенные в своей красоте; искусство тут ни при чем; о манерности говорить не приходится. Он обладал приятным голосом и так играл на скрипке, что, по утверждению Екатерины, «все — не только люди, но и животные — заслушиваются его игрой». Екатерина II была более, чем привязана к нему, скучала без него, называла его своим другом, уверяла в сердечной привязанности, заказала для него копию со своего портрета работы Эриксона, убеждала его беречь себя для её счастья и т. д. Однако «случай» Римского-Корсакова продлился лишь год и завершился после того, как императрица застала его в объятиях графини Прасковьи Брюс (урожденной Румянцевой, сестры фельдмаршала П.А.Румянцева-Задунайского). В октябре 1779 г. он был удален от двора. Вскоре у него завязывается роман с графиней Екатериной Петровной Строгановой (урожденной Трубецкой), второй женой А.С.Строганова, которая была старше Римского-Корсакова на 10 лет и которую современники характеризуют как умную женщину и прекрасную собеседницу. Роман закончился её разводом, при чем Строганов наделил бывшую супругу домом, деньгами и имением Братцево. С воцарением Павла I Римский-Корсаков был выслан в Саратов, а затем переселился в Москву, где жил в уединении со своей гражданской женой Строгановой, которая к тому времени «лишилась движения ног», но сохраняла все свои блестящие умственные способности. После смерти гражданской жены в 1815 г. Римский-Корсаков стал жить на широкую ногу, главным образом в своем могилевском имении. Результатом было расстройство его финансовых дел. Умер 16 февраля 1831 года. Похоронен в Братцеве. Его сын от союза со Строгановой Василий Николаевич Ладомирский (1786-1847) получил от Павла I дворянство; впоследствии был московским уездным дворянским предводителем. Кроме сына были дочери: Зинаида (за князем Д.М.Голицыным) и Софья (за графом А.А.Апраксиным).

1758

Пьер Габриэль Гардель (Gardel)

французский артист балета, балетмейстер. Родился в Нанси. Брат и ученик М.Гарделя. Ученик Ж.Ж.Новера. Учился в балетной школе театра "Парижская опера" (с 1771). Будучи учеником, дебютировал в 1772 в дивертисменте "Золотая свадьба" Лаборда на сцене "Парижской оперы". С 1780 - один из ведущих французских танцовщиков. Танец Гарделя отличался большой выразительностью, но некоторой холодностью. В 1787-1827 Гардель - главный балетмейстер и педагог "Парижской оперы", в 1799-1815- директор школы этого театра. Балетмейстерское искусство Гарделя наиболее плодотворно развилось в годы французской буржуазной революции 1789-1794. В эти годы Гардель поставил ряд хореографических зрелищ, в одном из которых ("Приношение свободы" Госсека, 1792) исполнялся танец на музыку Марсельезы. Гардель проводил реформу балетного костюма, расширял технические возможности танца (введение высоких полупальцев, вращений и др.). Лучшие балеты Гарделя: "Психея", "Телемак на острове Калипсо" Миллера (оба в 1790), "Суд Париса" Гайдна и Мегюля (1793) и др. В творчестве Гарделя преобладала анакреонтическая тематика, но он ставил также балеты и на сюжеты из современной жизни, что было для его времени новаторством: "Блудный сын" Бертона (1812), "Оправданная служанка" Крейцера (1818) и др. В комическом балете "Танцемания" Мегюля (1800) Гардель впервые ввёл в балетный спектакль вальс. В прощальный бенефис Гарделя в 1828 был поставлен его балет "Психея" с М.Тальони в заглавной роли. Умер в Париже 18 октября 1840 года. Литература: Бурнонвиль А., Моя театральная жизнь..., перевод с датского, в книге: Классики хореографии, Ленинград-Москва, 1937, страницы 249-327, 351; Худеков С.Н., История танцев, том 3, Петроград, 1915; Lifar S., Auguste Vestris, P., 1950. Ham. P.

1758

Иван Прокофьевич Прокофьев

русский скульптор. Родился в Санкт-Петербурге. Учился в санкт-петербургской Академии Художеств (1764—1779) у Н.Ф.Жилле и Ф.Г.Гордеева. Пенсионер санкт-петербургской Академии Художествв Париже (1779—1784), где работал под руководством П.Жюльена. Преподавал в санкт-петербургской Академии Художеств (1784—1828, с 1785 — академик). В первых значительных произведениях Прокофьева («Актеон, преследуемый собаками», бронза, 1784, Третьяковская галерея), отмеченных динамикой композиции и изяществом силуэта, ещё заметно влияние рококо. Идиллические по духу рельефы в здании санкт-петербургской Академии Художеств (гипс, 1785—86) и во дворце в Павловске (гипс, 1785—1787) с их мерным и плавным ритмом знаменуют переход к классицизму. Зрелое творчество Прокофьева многообразно. Он создаёт декоративные статуи и группы для фонтанов Петергофа («Тритоны», бронза, 1800), созвучные своей бурной патетикой барочной архитектуре ансамбля, монументальный, полный драматизма рельеф «Поклонение медному змию» на аттике Казанского собора в Ленинграде (камень, 1805—1806), выполняет меткие по характеристике портреты (например, А.Ф. и А.Е.Лабзиных; оба — терракота, 1802, Русский музей, Ленинград), многочисленные фигуры и группы из гипса и терракоты, работает как рисовальщик. Умер в Санкт-Петербурге 22 февраля 1828 года. Литература: Ромм А., И.П.Прокофьев, Москва — Ленинград, 1948.

1773

Питер Элмсли (Peter Elmsley)

британский филолог, историк и священник. Родился в Камдене. Получил образование в Вестминстере и Церкви Христа в Оксфорде и, унаследовав состояние от своего дяди-тёзки, книготорговца, посвятил себя изучению биографий античных писателей и их рукописей. В 1794 году он получил степень бакалавра, в 1797 году — магистра, а в 1798 году был рукоположён в сан священника и возглавил часовню в Эссексе, занимая этот пост до своей смерти. После получения образования несколько лет прожил в Эдинбурге, с 1807 по 1816 год жил в Кенте. Он был избран членом Королевского общества в 1814 году. Много путешествовал по Франции и Италии и провёл зиму 1818—1819 годов, изучая рукописи в Лаврентианской библиотеке во Флоренции. В 1819 году он совместно с сэром Хэмфри Дэви занимался расшифровкой папирусов, найденных при раскопках Геркуланума, но результаты их работы оказались незначительными. В 1823 году он был назначен директором Сент-Олбан-Холла, Оксфорд, и Камденским профессором древней истории там же. Подготовленные им издания древних классиков — Фукидида (Эдинбург, 1804), Аристофана — «Ахарнянки» (Оксфорд, 1809 и Лейпциг, 1830), Софокла — «Царь Эдип» (Оксфорд, 1811 и Лейпциг, 1821) и «Эдип в Колоне» (Оксфорд, 1823 и Лейпциг, 1824) — имели для своего времени большое значение. В своё время считался одним из крупнейших английских учёных, имевших духовный сан, и активно занимался обменом знаниями с другими учёными. Умер в Сент-Олбан-Холле (Оксфорд) 8 марта 1825 году. В 1839 году в Church of England Quarteley Review появилась анонимная статья, в которой Элмсли, тогда уже покойный, обвинялся в плагиате. Библиография: Warwick Wroth: Elmsley, Peter. In: Dictionary of National Biography Bd. 17, 1899, S. 310–311 (Digitalisat); Marcel Humar: Elmsley, Peter. In: Peter Kuhlmann, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon (= Der neue Pauly. Supplemente. Bd. 6). Metzler, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-476-02033-8, Sp. 355–356.

1774

Людвиг фон Вольцоген (немецкое имя - Ludwig Freiherr von Wolzogen)

российский генерал-майор. Родился в Майнингене. Из саксонских дворян. В 1792 году поступил лейтенантом на вюртембергскую службу, в 1794 году перешёл в прусскую армию и участвовал в войне с Польшей. В 1804 году снова вернулся в вюртембергскую армию с чином майора. Из подполковников вюртембергской армии 23 сентября 1807 года принят в русскую службу майором по квартирмейстерской части. Будучи высокообразованным офицером, обратил на себя внимание императора Александра I, назначившего его своим флигель-адъютантом 11 января 1811 года, 15 сентября того же года был произведен в подполковники. М.Б.Барклай-де-Толли также поручал Вольцогену ответственные задания. Вольцоген составил свой план ведения военных действий с Наполеоном. В 1812 году состоял в Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части и в то же время исполнял обязанности квартирмейстера при штабе 1-й Западной армии. В полковники произведён 12 июня 1812 года. На известном совете в Дрисском лагере одним из первых выступил против размещения армии в этом лагере с целью дать сражение французам. После отъезда Александра I из 1-й Западной армии остался в должности дежурного штаб-офицера при Барклае. Участвовал в сражениях под Витебском и Смоленском. За отличие в Бородинском сражении, во время которого он был контужен, награждён орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами. После отъезда из армии Барклая он оставался при Л.Л.Беннигсене и находился в сражении при Тарутине, за что получил золотую шпагу «За храбрость». В 1813 году сражался под Бауценом, Дрезденом и Лейпцигом и 8 октября того же года был пожалован в генерал-майоры. В 1814 году за отличие под Ла-Ротьером был награждён орденом Святой Анны 1-й степени. В 1815 году вернулся на прусскую службу и преподавал военные науки будущему германскому императору Вильгельму I. В 1836 году вышел в отставку с чином генерала инфантерии прусской армии. Умер в Берлине 4 июня 1845 года. Награды и премии: орден Святой Анны 1-й степени; орден Святого Владимира 3-й степени; прусский орден Иоанна Иерусалимского; золотая шпага «за храбрость».

1776

Готфрид Рейнхольд Тревиранус (немецкое имя - Gottfried Reinhold Treviranus)

немецкий естествоиспытатель. Родился в Бремене. Брат немецкого ботаника Лудольфа Тревирануса (1779—1864). Изучал медицину в Гёттингене, где получил докторскую степень в 1797 году. В 1796 году был назначен преподавателем медицины и математики в Бременском лицее. В 1816 году он был избран член-корреспондентом шведской Королевской академии наук. Изучал анатомию и физиологию беспозвоночных животных, исследовал строение глаз и нервной системы различных животных. Наиболее интересен его шеститомный труд "Биология, или Философия живой природы" (1802-1821), в котором он выступал убеждённым сторонником эволюции органического мира; утверждал, что живые организмы произошли из бесформенной материи, а затем видоизменились под воздействием внешних условий. Эти идеи, однако, высказывались Тревиранусом больше в умозрительной форме и не подкреплялись фактами. Умер в Бремене 16 февраля 1837 года. Труды: Physiologische Fragmente. Hannover, 1779–1799; Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur fьr Naturforscher und Aerzte. Gцttingen, 1802–1822; Vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhalts 188 S, Rцwer, Gцttingen, 1816; gemeinsam mit Bruder Ludolf Christian T. (Prof med, Rostock) verfasst; Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. Bremen, 1831–1832; Beitrдge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere. Bremen, 1828; Beitrдge zur Aufklдrung der Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. Bremen, 1835–1837. Литература: Julius Pagel: Treviranus, Gottfried Reinhold. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 38, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 588.

1778

Огюстен Пирам Декандоль (Де Кандоль; известный в науке под именем Декандоля-старшего;французское имя - Augustнn Pyrбmus (Pyrбme) de Candуlle)

швейцарский и французский ботаник, один из крупнейших ботаников всех времён, автор одной из первых систем растений. А.Н.Бекетов сказал о Декандоле: Де Кандоля можно считать ботаническим Кеплером. Иностранный член-корреспондент (1826) и почётный член (1835) Санкт-Петербургской Академии наук. Отец Альфонса Декандоля. Имя Декандоля упоминается в качестве автора или соавтора названия для 16 605 растений. Родился в Женеве. В 1796 году в Женеве прослушал курс ботаники Воше (французское имя - Jean-Pierre Vaucher), автора «Histoire physiologique des plantes de l’Europe», который произвёл на него такое сильное впечатление, что он решил посвятить себя ботанике. В 1797 году Декандоль в Париже слушал лекции Воклена и Кювье в Коллеж де Франс, познакомился в ботаническом саду с Ламарком и Дефонтеном. В том же году вышла в свет его первая ботаническая работа — о питании лишайников. В 1798 году Декандоль поселилися в Париже, посвятив большую часть своего времени ботанике: появились его первые статьи по систематике растений; он работал вместе с Ламарком над вторым изданием «Флоры Франции» («Flore franзaises» (на французском языке)); французское правительство поручило ему изучение Франции и Италии в ботаническом и агрономическом отношениях, и в течение шести летних сезонов он совершал многочисленные путешествия, результатом которых явились первые мысли о теории земледелия, дополнительный том к французской флоре, эссе «О ботанической географии» и предложение — впоследствии осуществлённое с большим успехом — закреплять песчаные приморские дюны посадкой сосен. Декандоль занимался монографической обработкой многих групп растений, что способствовало глубине и основательности его последующих работ. К числу таких относится его «Astragalogia» (на латинском языке) — описание видов обширного рода Астрагал, изданное в 1802 году с 50 таблицами рисунков; затем история суккулентов («Plantarum historia succulentarum»(на латинском языке)), в 4 томах, 1799—1829) с 185 таблицами; монография о лилейных с 240 таблицами рисунков, исполненных знаменитым акварелистом Редуте («Les Liliacйes peintes par Redoutй»(на французском языке), 1802—1808). В 1804 году Декандоль получил степень доктора медицины и издал тезисы диссертации — «Essai sur les propriйtйs mйdicales des plantes»(на французском языке). В 1806 году переехал в Монпелье, где получил звание профессора на медицинском факультете местного университета (французское название - Йcole de Mйdecine) и пост директора Ботанического сада. В 1810 году медицинский факультет был преобразован — под Декандоля — в кафедру ботаники факультета наук. В 1813 году издал Элементарную теорию ботаники (Thйorie йlйmentaire de botanique (на французском языке)), в которой изложил принципы естественной системы — как предисловие к третьему изданию «Французской флоры». Особенность этой системы состояла в делении растений на сосудистые, или зародышевые, и на клеточные, или беззародышные, и в подразделении сосудистых на двудольные (exogenes) и однодольные (endogenes); основана эта система на неверном анатомическом предположении об образовании древесины у двудольных и однодольных. В 1814 году возвратился в Женеву, где на деньги меценатов и почитателей преобразовал Ботанический сад, создавал музей естественной истории, создал Conservatoire Botanique, вёл бурную общественную жизнь, а в 1816 году принял предложение властей кантона Женева занять кафедру естественной истории в Женевском университете, созданную специально для него. В 1818 году стало выходить главное из описательных сочинений Декандоля — «Regni vegetabilis systema naturae» ((на латинском языке), 2 тома, 1818—1821), которое впоследствии учёный, увидев, что для него невозможно завершить задуманное в полном объёме, продолжал в менее обширном виде под названием «Введение в естественную систему царства растений» («Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis» (на латинском языке), тома 1—17, 1824—1839; также известное под его стандартным ботаническим сокращением Prodr. (DC.). Даже не полностью законченное автором (при его жизни вышло только семь томов из семнадцати; в дальнейшем оно было продолжено сыном Декандоля Альфонсом), это сочинение составило эпоху в науке. В нём предлагалась и осуществлялась новая естественная система, известная в науке под именем Декандолевой и до сих пор употребляемая с некоторыми изменениями. Основой этой системы служила естественная система Антуана де Жюссьё; но она была улучшена и впервые прилагалась к размещению и описанию всех известных видов цветковых растений. До этого издания общие систематические сочинения составлялись по искусственной системе Линнея. Кроме того, число видов с 10 000, известных Линнею, возросло до 75 000 и более. Декандоль решил заново изучить весь этот громадный материал и представить описание каждого из видов. Значение этого сочинения в области ботаники было такое же, какое имело «Царство животных» («Regne animal» (на французском языке)) Кювье для зоологии. Обширнейшие флористические сочинения, составленные по системе Декандоля, послужили основой последующих исследований: такова германская флора К.Коха, русская флора Ледебура, байкальско-даурская флора Турчанинова, британская флора Бентама и так далее. Декандоль издал ещё 2 сочинения, имевших также очень большое значение: «Органография растений» («Organographie vйgйtale» (на французском языке), 1827) и «Физиология растений» («Physiologie vйgйtale» (на французском языке), 1832), которые, особенно первое, дали новое направление морфологии растений, до того времени состоявшей преимущественно в терминологии. Декандоль особенно тщательно разработал учение о морфологическом значении частей цветка, основываясь на наблюдении переходных форм. В изложении Декандоля мысль Гёте о метаморфозе растений получила научное значение и легла с тех пор в основу изучения растительной морфологии. Целый ряд монографий семейств издан Декандолем: о таких как Бобовые, Миртовые, Меластомовые, Толстянковые, Кипрейные, Паронихиевые, Зонтичные, Лоринтовые, Валериановые, Кактусовые, Астровые («Essai sur les propriйtйs mйdicales des plantes» ((на французском языке), 1804), а в трактате о географии растений он представил флористическое разделение земной поверхности на области, из которых некоторые совпадают с областями знаменитого фитогеографа Скоу и соответствуют даже современному состоянию науки. Перу Декандолля принадлежат также работы по фитохимии, болезням растений, агрономии, о лекарственных растениях. В 1821 году написал воспоминания, изданные сыном в 1862 году ({"Mйmoires et souvenirs de Augustin Pyramus de Candolle, йcrits par lui mкme et publiйes par son fils" (на французском языке). Умер в Женеве 9 сентября 1841 года. Память его сохраняется в его родном городе, где его имя присвоено улице (французское название - Rue de Candolle); там же установлен и его бюст. «Гербарий Декандоля» (до 80 000 видов) хранится в его бывшем доме. Сочинения: Plantarum historia succulentarum = Histoire des plantes grasses / par A.P. Decandolle; avec leurs figures en couleurs, dessinees par P.J. Redoute. Paris : A.J. Dugour et Durand, an VII [1799-1837]; Astragalogia, nempe astragali, biserrulae et oxytropidis :nec non phacae, colutae et lessertiae historia iconibus illustrata /Augustini-Pyrami Decandolle. Parisiis : sumptibus Joann. Bapt. Garnery, 1802; Les liliacees / par P.J. Redoute. Paris : Chez l’auteur, an 13-[24], 1805-1816 [i.e. 1802—1815]; Synopsis plantarum in Florв gallicв descriptarum, 1806 (на латинском языке); Essai йlйmentaire de gйographie botanique, 1810 (на французском языке); Icones selectae plantarum quas in systemate universali :ex herbariis parisiensibus, praesertim ex Lessertiano /descripsit Aug. Pyr. de Candolle, ex archetypis speciminibus a P.J.F. Turpin delineatae et editae a Benj. De Lessert … Parisiis : [Apud Fortin Masson et Sociorum], 1820-1846;. Projet d’une flore physico-gйographique de la vallйe de Lйman, 1821 (на французском языке);.Premier rapport sur les pommes de terre, 1822 (на французском языке); Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis, normas digesta; /Auctore Aug. Pyramo de Candolle. Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-1873. в 17 томах, 24 книгах: I — 1824; II — 1825; III — 1828; IV — 1830; V — 1836; VI — 1838; VII (1) — 1838; VII (2) — 1839; VII — 1844; IX — 1845; X — 1846; XI — 1847; XII — 1848; XIII (1) — 1852; XIII (2) — 1849; XIV (1) — 1856; XIV (2) — 1857; XV (1) — 1864; XV (2.1) — 1862; XV (2.2) — 1866; XVI (1) — 1869; XVI (2.1) — 1864; XVI (2.2) — 1868; XVII — 1873; Considйrations sur les forкts de la France, 1830 (на французском языке). Названы в честь Декандоля: семейство Candolleaceae F.Muell., синоним Stylidiaceae R.Br.; род Candollea Baumg., синоним Menziesia Sm.; род Candollea Labill., синоним Stylidium Sw. ex Willd.; род Candollea Mirb.; род Candollea Steud., синонимы: Decandolia T.Bastard, Agrostis L.; род Candolleodendron R.S.Cowan. Литература: Bishop of Norwich. Augustin-Pyramus DeCandolle. Proceedings of the Linnean Society of London, v. I:142-145. 1842.(на английском языке.); John Briquet. Biographies des Botanistes a Genиve. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft, v. 50a:114-130. 1940.(на французском языке); George B. Emerson. A Notice of Prof. Augustin Pyramus DeCandolle. The American Journal of Science and Arts, v. 42:217-227. 1842.(на английском языке); Asa Gray. Augustin-Pyramus De Candolle. The Journal of Botany, v. I:107-120. 1863. (на английском языке); P. E. Pilet. Augustin-Pyramus De Candolle. Dictionary of Scientific Biography, v. III: 43-45. 1971.(на английском языке).

1798

Джон Кокрейн (иногда Кохран, Кохрен; John Cochrane)

знаменитый шотландский шахматист, один из сильнейших в мире в 1840-х годах. Известен с 1820-х годов. Участник гандикап-турнира в Сен-Клу 1821 года, где неудачно сражался с французскими мастерами Лабурдонне и Дешапелем. В начале 1840-х годов в Лондоне выиграл серии партий против английских мастеров Уокера и Эванса, немецкого мастера Поперта, знаменитого Сент-Амана, но крайне неудачно играл с Говардом Стаунтоном. Кокрейн встречался и с сильнейшими шахматистами второй половины XIX века, в том числе с Цукертортом. Играл Кокрейн и в Индии, где находился по долгу службы с 1824 по 1869 годы. В теории имя знаменитого шотландского мастера носит один из вариантов королевского гамбита: 1. е4 е5 2. f4 ef 3. Kf3 g5 4. Cc4 g4 5. Ke5 Фh4+ 6. Kpf1 f3!? Большой интерес представляет и другой вариант, предложенный Кокрейном для белых в Русской партии: 1. e4 e5 2. Kf3 Kf6 3. K:e5 d6 4. K:f7?! Кокрейн много анализировал дебютные построения и знал некоторые варианты наизусть до 15-16 ходов, как современные шахматисты. Партии, в которых Кокрейн применял свой гамбит против шахматистов Индии, приводятся в дебютном руководстве Стаунтона. Умер 2 января 1878 года. Книги: A treatise on the game of chess, L., 1822. Литература: Шахматный словарь. Москва: Физкультура и спорт, 1964. Страница 261; Нейштадт Я. Некоронованные чемпионы. Москва: Физкультура и спорт, 1975. Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. Страница 180. ISBN 5-85270-005-3.

1782

Карл Генрих фон Астер (немецкое имя - Carl Heinrich Aster)

немецкий офицер и военный писатель; брат выдающегося немецкого военного инженера Эрнста Людвига фон Астера. Карл Генрих фон Астер родился в городе Дрездене в семье генерал-майора и начальника инженерного корпуса саксонской службы Фридриха Людвига фон Астера (Friedrich Ludwig Aster). В 1796 году поступил в саксонскую артиллерию и поручиком участвовал в сражении при Йене и Ауэрштедте. Вслед за тем он занял место преподавателя в артиллерийской школе в Дрездене, а с 1809 года принимал деятельное участие в реорганизации саксонской армии. В 1831 году ему было присвоено звание подполковника. В 1834 году Астер вышел в отставку. Он оставил о себе память как военный писатель. Ему принадлежат: «Lehre von Festunskrige» (2 тома, Дрезден, 1812; 3 изд. 1835) — сочинение, переведенное на многие языки, а в Пруссии принятое учебником; «Die Gefechte und Schlachten bei Leipzig» (с планом и картами, 2 тома, Лейпциг, 1852—1853 и др.) — превосходное сочинение, основанное на тщательном изучении источников. Карл Генрих фон Астер умер в родном городе 23 декабря 1855 года. Библиография: Die Lehre vom Festungskrieg. (3. Aufl., Dresden 1835, 2 Bde.); Unterricht fьr Pionier-, Sappeur-, Artillerie- und Mineurunteroffiziere. 3 Hefte (Dresden 1837-1841); Schilderung der Kriegsereignisse in und vor Dresden im Jahr 1813. (Dresden 1844); Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalde, Pirna, Kцnigstein und Priesten im August 1813 und die Schlacht bei Kulm. (Dresden 1845); Die Gefechte und Schlachten bei Leipzig im Oktober 1813. 2 Bde. (Leipzig 1852-1853).

1799

Алмейда-Гаррет Жуан Баптишта да Силва Лейтан (португальское имя - Joгo Baptista da Silva Leitгo de Almeida Garrett)

португальский писатель и государственный деятель. Родился в Порту в семье Антониу Бернарду да Силвы Гаррета, фидальго королевского дома и рыцаря Ордена Христа, чья мать была дочерью ирландца, родившегося во Франции и итальянки, рождённой в Испании, и его жены Аны Аугусты ди Алмейды Лейтан (урождённой Порту). Юность провел на острове Терсейра (Азорские острова), куда его семья переселилась после вступления наполеоновских войск в Португалию. В 1816–1821 изучал право в университете в Коимбре. В 1823, с отменой демократической конституции 1822, был изгнан и жил в Англии и Франции. После возвращения в Португалию в 1836 занимал посты генерального инспектора театров, главного хрониста, был депутатом парламента и министром иностранных дел. В 1851 ему был пожалован титул виконта. Его ранние произведения, такие, как драма «Меропа» (Merope) и «Катон» (Catão, 1820), анакреонтические оды и поэма «Портрет Венеры» (O Retrato de Venus, 1821), стихи из сборника «Лирика Жоана Минимо» (Lyrica de Joã o Minimo, 1829), выдержаны в манере псевдоклассицизма. Однако в годы изгнания на Алмейду произвели сильное впечатление творения и идеи романтиков. Его первая крупная поэма «Камоэнс» (Camões), написанная белым стихом, была опубликована в изгнании в 1825. Это неровное произведение окрашено в характерные тона saudade (португальское название – печаль, которую португальцы полагают отличительной чертой национального характера) и патриотизма, отозвавшиеся потом в поэме «Дона Бранка» (Dona Branca, 1826). Те же мотивы он искал и среди сокровищ народной поэзии, собранных им в томах «Романсейро» (Romanceiro, 1851–1853). Под конец жизни Алмейда еще раз воспел любовь и печаль в стихотворном сборнике «Опавшие листья» (Folhas cahidas, 1852), где встречаются стихотворения поразительной красоты. Его двухтомный роман «Арка святой Анны» (O Arco de Sant'Anna, 1846; русcкий перевод 1985) обнаруживает сильное влияние школы В.Скотта.

Кроме него, он оставил всего одно завершенное прозаическое произведение – «Поездка на родину» (Viagens na minha terra, 1846), собрание автобиографических заметок, суждений, впечатлений и зарисовок. Алмейда Гаррет неустанно трудился над тем, чтобы заложить основы национальной драмы, – он писал о театре, создал ряд оригинальных произведений для сцены. В поисках предмета изображения он вновь обратился к национальной истории и в пьесах «Ауто о Жиле Висенте» (Auto de Gil Vicente, 1838), Дона Филипа де Вильена (Dona Filipa de Vilhena, 1840), «Оружейник из Сантарена» (O Alfageme de Sanarém, 1841) и «Племянница маркиза» (A Sobrina do marquês, 1848) стремился обновить португальскую драматическую традицию последних 300 лет. Несомненно, лучшая его драма – Брат Луиш ди Соуза (Frei Luís de Sousa, 1844). Умер Алмейда в Лиссабоне 9 декабря 1854 года.

1805

Уильям Гаррисон Эйнзуэрт (William Harrison Ainsworth)

английский писатель, автор романа "Ауриол, или Эликсир жизни". Умер в 1882 году.

1808

Винцент Дунин-Марцинкевич (Виктор Иванович Дунин-Марцинкеич; белорусское имя - Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, польское имя - Wincenty Dunin-Marcinkiewicz)

белорусский писатель и драматург, классик белорусской литературы. Родился в фольварке Панюшковичи Бобруйского уезда, в семье мелкого дворянина-арендатора; среднее образование получил в Бобруйске, затем был два года студентом-медиком Виленского университета (по другим данным Санкт-Петербургского университета); служил чиновником в разных учреждениях г. Минска; в 1860-х годах приобрел небольшое имение, в котором и умер. Похоронен вблизи деревни Падневичи Воложинского района, Минской области. В.Дунин-Марцинкевич писал на польском и белорусском языке. В центре его художественных зарисовок стоит белорусская деревня, ее быт. Особое внимание уделяется белорусскому фольклору. Поэт красочно воспроизводит белорусские обряды (купальская ночь, дожинки, «дзяды», свадьба). Для творчества В.Дунина-Марцинкевича характерны элементы сентиментализма. Формально-художественные средства не отличаются большим разнообразием. Его поэмы описательны, в изображение крестьянского и шляхетского быта вплетается незатейливая романтическая интрига. Пьесы В.Дунина-Марцинкевича остаются актуальным материалом для белорусских драматических театров. Устойчивой популярностью пользуется «Пінская шляхта», отличающаяся живостью диалога и удачным развертыванием комических ситуаций. Данная пьеса является классическим белорусским литературным произведением и входит в школьную программу, так же как и комедия «Залеты». Белорусский филолог, профессор Нина Мечковская в статье «Винцент Дунин-Марцинкевич не был автором водевиля „Пинская шляхта“» (Wiener Slawistischer Almanach 46, 2001) приводит аргументы, которые, по ее мнению, могут поставить под сомнение авторство известного драматурга: Дунин-Марцинкевич писал все свои произведения, используя только латинский шрифт, а рукопись «Пинской шляхты» написана кириллицей, автор «Пинской шляхты» многое заимствовал из комедии Ивана Котляревского «Наталка-Полтавка», а каких-то связей Дунина-Марцинкевича с украинской литературой до сих пор не обнаружено.

Хотя действие пьесы якобы происходит в селе Ольпень под Давид-Городком, но белорусский диалектолог Фёдор Климчук утверждает, что она написана не на говоре Ольпеня, а на говорах сел возле самого Пинска, и предполагает, что её автором был пинский литератор Стефан Куклинский. С версией Н.Мечковской несогласны исследователи творчества В.Дунина-Марцинкевича Адам Мальдис и Геннадий Киселёв, отстаиваюшие версию об авторстве Дунина-Марцинкевича. После подавления восстания Кастуся Калиновского в 1863 году. Среди узников Пищаловского замка Минска был известный белорусский писатель Винцент Дунин-Марцинкевич (срок отсидки: 1864—1865 гг.) и его дочь Камила, осужденные за распространение революционных листовок и активную поддержку восстания. Именно в тюремных стенах у писателя родился замысел главного своего произведения — романа «Пинская шляхта». Умер в деревне Люцинка (Минский уезд, Минская губерния) 21 декабря (по другим данным 29 декабря) 1884 года. Литературные произведения: Поэмы (на белорусском языке): Гапон 1854, Вечарніцы 1855, Купала 1855, Шчароускія дажынкі 1857; Драматические произведения: комедия-опера «Сялянка» 1846, одноактный водевиль «Пінская шляхта» 1866, комедия «Залеты» 1870; Перевод поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» 1859. Некоторые произведения находятся в рукописях. Имя В.Дунина-Марцинкевича носят Могилевский областной театр драмы и комедии (город Бобруйск), улица в Минске. Министерство культуры Белоруссии и Белорусский союз театральных деятелей (БСТД) учредили театральную премию имени Винцента Дунина-Марцинкевича. В Белоруссии существует Международный фестиваль национальной драматургии, который также носит имя драматурга. 4 февраля 2008 года Национальный банк Республики Беларусь ввел в обращение памятную монету «В.Дунін-Марцінкевіч. 200 год».

Памятная монета Национального Банка Республики Беларусь «В.Дунін-Марцінкевіч. 200 год»

Почтовая марка Беларуси — 200 лет со дня рождения Винцента Дунина-Марцинкевича

Литература: Кісялёў, Г.В. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча : Спроба навуковай сістэматызацыі дакументаў і матэрыялаў / Г.В.Кісялёў. — Мінск : Універсітэцкае, 1988. — 160 страниц;Навуменка, І. Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч / І. Я. Навуменка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 216 страниц.

1808

Йосеф Каэтан Тыл (чешское имя - Josef Kajetбn Tyl)

чешский драматург, театральный деятель, публицист. Один из основоположников чешского национального театра. Родился в Кутна-Гора. В гимназические годы участвовал в любительских театральных кружках. В 1829 вступил в бродячую немецкую труппу. В 1833 - редактор журнала "Инды и ныне", где начал деятельность театрального критика. Одновременно работал как актер Сословного театра в Праге. Вначале Тыл переводил и переделывал зарубежные пьесы, затем начал писать сам. В 1834 в Сословном театре была поставлена первая пьеса Тыла "Фидловачка". В этом же году Тыл создал из любителей театр в Каэтановом доме, где стремился утверждать патриотичнские просветительские идеи. С 1846 Тыл занимает должность "драматурга чеш. пьес" Сословного т-ра, где поставил свои лучшие пьесы, в том числе "Пражский кутила" (1846), "Дочь поджигателя" (1847), "Волынщик из Стракониц" (1847), "Кровавый суд, или Кутногорскпе рудокопы" (1848), "Ян Гус" (1848), "Видение Иржика" (1849), "Упрямая женщина" (1849), "Лесная дева" (1850). Тыл - участник революционных событий 1848. В 1851 по требованию властей был уволен из Сословного театра. С группой учеников Тыл начал гастролировать по стране, продолжая борьбу за развитие чешского национального театра. Тяжёлые материальные условия подорвали здоровье Тыла, он умер в Пльзене в нищете 11 июля 1856 года. Похоронен в Праге. Тыл писал пьесы: народно-бытовые ("Фидловачка", "Пражский кутила", "Дочь поджигателя", "Банкрот", "Бедный комедиант"), сказочные ("Волынщик из Стракониц", "Видение Иржпка", "Упрямая женщина", "Чёрт на земле", "Лесная дева"), исторические ("Кровавый суд, или Кутногорские рудокопы", "Ян Гус", "Кровавые крестины, или Драгомира и е„ сыновья", 1849, "Старый город и Малая страна", 1855). Пьесы Тыла широко ставились в чешских театрах и за рубежом ("Волынщик из Стракониц" поставлен в Центральном детском театре, 1950, и в других театрах Советского Союза). Творчество Тыла исполнено патриотизма, оно отражает прогрессивные идеи, общественную жизнь чешского народа. От просветительских (будовательских) взглядов драматург постепенно приходит к воззрениям, близким революц. демократам. Герои произведений Тыла - люди из народа. Исторические события и сказочные сюжеты приобретали романтическую окраску. Главная тема драматургии Тыла - гражданский долг, утверждение примата общественных, интересов над частными. В последних пьесах отчётливо проявилось стремление к реалистическому воспроизведению жизни. Театральгая деятельность Тыла способствовала становлению и развитию чешского нацтонального театра. В 1845 Тыл обратился в Сословный сейм с просьбой разрешить строительство театрального здания на средства, собранные народом. Эта идея Тыла была реализована позднее, при строительстве Национального театра в Праге (1883). Тыл воспитал плеяду выдающихся чешских актеров, положив начало национальной актерской школе. Выступал со статьями, заложившими основу чешской демократической театральной эстетики. Сочинения: Избранное, Москва, 1954; Избранное, Москва, 1956; Театральная Москва, 1957; Spisy, sv. 15, Praha, 1960; sv. 17, Praha, 1957; sv. 18, Praha, 1954; sv. 19, Praha, 1953; ?v. 20, Praha, 1954. Литература: Лещинская Г., И.К.Тыл, в его книге: Избранное, Москва, 1954; Очерки истории чешской литературы XIX- XX вв.. Москва, 1963, страницы 91-103; История западноевропейского театра..., том 4, Москва, 1964, страницы 388-400, 401-409; Кopecку J., Knizka о Tylovi, Praha, 1959; Otruba M., Kacer M., Tvurci cesta J.K.Tyla, Praha, 1961. Пьесы: Vэho dub; Fidlovaka aneb бdnэ hnv a бdnб rvaka (1834), музыкальная пьеса с песнями, одна из которых стала гимном Чехии «Kde domov muj"; estmнr; Slepэ mlбdenec; Panн Marjбnka, matka pluku. Пьесы из жизни простых людей: Praskэ flamendr; Bankrotб; Paliova dcera (1847); Chudэ kejklн. Драматические пьесы: Strakonickэ dudбk aneb Hody divэch en; Lesnн panna aneb cesta do Ameriky; Tvrdohlavб ena aneb zamilovanэ kolnн mlбdenec; Jiнkovo vidnн; ert na zemi. Исторические пьесы: Krvavэ soud aneb kutnohortн havнi; Jan Hus; ika z Trocnova; Starй msto a Malб strana; Krvavй ktiny, aneb Drahomнra a jejн synovй; Manй a tudenti. Проза: Dekret Kutnohorskэ (рассказ); Rozina Ruthartovб (рассказ); Poslednн ech — (роман). Малые произведения: eskй garanбty (сатира); Pomnnky z rozte (сатира); Kusy mйho srdce (автобиография); S poctivostн nejdбl dojde (очерк); Zlodj (очерк); Karbanнk a jeho milб (очерк); Braniboi v echбch (очерк); Rozervanec (очерк).

1811

Аристид Кавайе-Коль (Cavaillй-Coll)

известный французский строитель органов. Родился в Монпелье. Происходил из семьи потомственных органных мастеров, отец - Доминик Кавайе-Коль (1771 - 1862). В 11-летнем возрасте участвовал в реставрации органа в Ниме. С 1833 жил в Париже, строил органы в церквах Сен-Дени, Сен-Сюльпис, Мадлен, Нотр-Дам-де-Лорет, в Пантеоне и др. Инструменты работы Кавайе-Коля установлены в СССР (Большой зал Московской консерватории), Бельгии, Нидерландах, Испании и др. странах. Кавайе-Коль внёс значительные усовершенствования в конструкцию органа (впервые применил рычаг Ч.С.Баркера, различное давление воздуха для отдельных участков клавиатур и др.), достиг высокой индивидуализации тембров органных регистров, создал новый тип симфоний (т. н. романтического) органа. Его ученик и последователь Ш.Мютен. Умер в Париже 13 октября 1899 года. Сочинений: Йtudes experimentales sur les tuyaux d'orgues,…, R., 1895; De l'orgue et de son architecture, «Revue generale de l'architecture des travaux publics», 1856.

1815

Йосип Юрай Штросмайер (хорватское имя - Josip Juraj Strossmayer или trosmajer)

хорватский католический епископ немецкого произхождения, теолог и меценат, выдающийся политический и общественный деятель. Хорватский народ его почитает как «отца родины». Родился в Осиеке. В 1859 г. послал письмо папе Пию IX, в котором предлагал славянское богослужение для всех хорватских епархий, а также изучение глаголицы в семинариях Далмации. Как политик выступал за максимальную автономию Хорватии. Епископ Йосиф основал Югославскую академию наук и искусств в Загребе (1867) и на Хорватский университет в Загребе (1874). В честь Штросмайера названы улицы в Загребе и во многих других хорватских городах. Умер в Дяково 8 апреля 1905 года. Работы: A. pitelak (Hrsg.), Reden, Vorschlдge und Erklдrungen auf dem Vatikanischen Konzil, Zagreb 1929; F. ii (Hrsg.), Korespondencija Raki-tosmajer, 4 t., Zagreb 1928—1931; F. ii, Josip Juraj trosmajer, Dokumenti i korespondencija, I, Zagreb 1933. Литература: Vasilije . Kresti, Biskup trosmajer u svetlu novih izvora, Zagreb 2002; Kosta Milutinovi, trosmajer i jugoslovensko pitanje. Novi Sad, 1976 (Institut za izuavanje istorije Vojvodine. Monografije, 15); Юринич, С.Йосиф-Юрай Щросмайер, СбНУ, XXII—XXIII, 1906—1907, 1-71; Encyclopedic Dictionary of Religion, Philadelphia-Washington, D.C. 1979, p. 3403; V.Soloviev, Lettre а Strossmayer, Agram, 9-21 sept. 1886) // Е.Л.Радлов (изд.), Письма В.С.Соловева, Санкт-Петербург 1908, I, 183—190 [на немски: W. Solowjew, Una Sancta. Schriften zur Vereinigung der Kirchen und zur Grundlegung der universalen Theokratie, II (= W. Szylkarski, Hrsg., Deutsche Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew, Freiburg 1954, III, 7-25)]. J.Urban, Korespondencja Solowjewa z Strossmayerem // Przeglad Powszechny, 1909, № 101; Ф.Гривец, Владимир Соловев и епископ Щросмайер // Вера и родина (август-сентябрь), 1925; Ch.Loiseau, La politique de Strossmayer // Le Monde Slave, NF, 4, 1927, № 1, 379—405; W.Szylkarski, Solowjew und Strossmayer // Ostkirchliche Studien, 1, 1952, № 2; E.Winter, RuЯland und das Papsttum, Berlin 1961, II, 364 f., 382—390, 500—503; А.Теодоров, Миладиновските песни и Щросмайер. — Пер. сп., 1985, книга XVI, 82-97; Шишманов, Ив.Владика Щросмайер. Спомени от една лична среща. — Български преглед, V, 1899, книга 6, 77-78; М.Арнаудов, Братя Миладинови. Живот и дейност. С., 1969, 211—229; П.Хр.Петров и Ф.Шишич, Кореспонденция на българи с Щросмайер-Рачки. — Изв. на Инст. за история. Том 18, 1967, 247—288; Братя Миладинови. Преписка. Издирил, коментирал и редактирал Н.Трайков. С., 1964, страницы 241, 245; Епископ Йосип Щросмайер и българите. Хърватският интелектуален елит и София. С., 2009.

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |