-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108944

Комментариев: 6801

Написано: 117416

Записей: 108944

Комментариев: 6801

Написано: 117416

15 сентября родились... |

1867

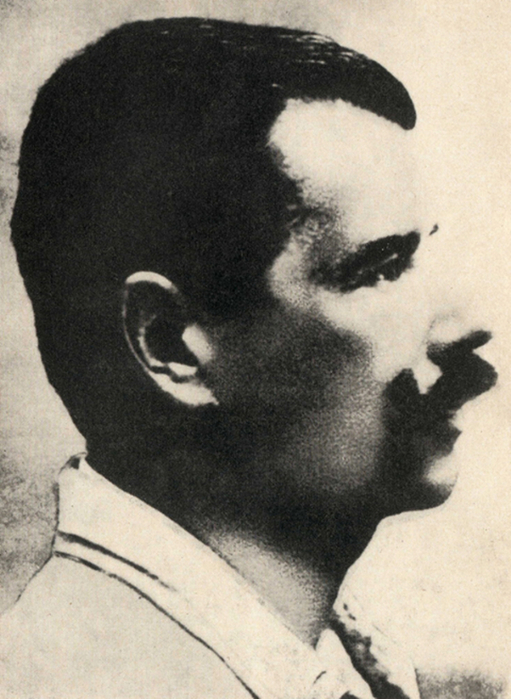

Петр Безруч (Petr Bezru; псевдоним; настоящее чешское имя - Владимир Вашек, Vladimнr Vaek)

австрийский и чехословацкий поэт и писатель, писавший на чешском языке. Основную часть его творческого наследия составляют короткие рассказы, а также стихотворения-песни из жизни чешской Силезии, откуда он сам был родом, впоследствии ставшие известными как «Силезские песни». Принадлежал к поколению так называемых «бунтовщиков-анархистов». В своих стихах, уникальных по стилю для того времени, Безруч отстаивал социальные и национальные интересы силезцев. Его поэзия находилась под сильным влиянием символизма и чешского модернизма. Существует предположение, что автором большинства этих стихотворений является на самом деле не Безруч, а его друг Петр Онджей Болеслав, покончивший жизнь самоубийством. Родился в Опаве, в семье Антонина Васека, филолога, педагога и силезского националиста, который с 1860 года издавал Opavskэ besednнk, одну из первых газет на чешском языке. Его отец был одним из первых, кто на основании филологического анализа заявил, что Краледворская и Зеленохорская рукописи являются подделками, а их автором был Вацлав Ганка. Его мать Мария, урождённая Божкова, происходила из богатой семьи из города Тунец-над-Лабем. В 1873 году из-за деятельности отца семья была вынуждена переехать в Брно, но каждое лето Васек ездил с отцом в Опаву на охоту. В семье Васеков между родителями не было ладу, а отец к тому же страдал от нападок за свои статьи о подделке рукописей. В 1880 году Антонин Васек умер от туберкулёза, а мать Владимира осталась одна с шестью детьми в тяжёлом финансовом положении. В 1881 году Васек пошёл в школу, где ему с огромным трудом давались немецкий язык, математика и пение, но где он преуспел в изучении древнегреческого языка и начал писать первые стихи, которые были посвящены высмеиванию нелюбимых им преподавателей. Он также увлёкся всемирной литературой, а в 14 лет начал самостоятельно учить русский язык, чтобы иметь возможность читать произведения русских писателей в оригинале. После трудного окончания средней школы сначала хотел уйти в монастырь, но в итоге отправился изучать классическую философию в Прагу. В Праге он учился с 1885 по 1888 годы, но не окончил обучение и не получил степень, проводя большую часть своего времени в кафе, однако увлёкся античностью и этимологией, но к концу обучения впал в меланхолию. В 1888 году вернулся в Брно к семье, находившейся в бедственном финансовом положении, поскольку его мать была вынуждена войти в большие долги. Васек, однако, не проявлял желания трудиться и только благодаря связям матери сумел получить место клерка земельного комитета. На этой должности он получал совсем мало денег и всё равно не помогал семье, тратя скудное жалование на сигареты и алкоголь; тогда же у него проявились первые признаки болезни лёгких, но в это же время он начинает писать свои первые короткие рассказы, один из которых был опубликован в 1889 году под псевдонимом Ратибо Сук. В том же году Васек сумел получить работу на почте. В 1891 году он сдал экзамен на почтового клерка, что открывало перспективы увеличения жалования, и тогда же был назначен на работу в почтовое отделение в город Мистек. В Мистеке Васек работал в 1891 — 1893 годах. Поскольку городок был крошечным, то почтовый служащий автоматически принадлежал к местной «знати», у него было мало работы, но достаточное жалование. Эта должность вновь позволила Васеку вести достаточно беззаботный образ жизни, но, работая здесь, Васек стал отмечать тяжёлую жизнь простых людей в моравской глуши. В 1892 году он познакомился с поэтом Петром Онджеем Болеславом, дружбу с которым пронёс через всю жизнь; псевдоним «Петр Безруч» для Васека придумал тоже именно он. Болеслав был горячим силезским патриотом и сумел увлечь Васека своими идеями: оба они стали писать стихотворения, в которых поднимали социальные проблемы окрестных деревень. Здесь Васек впервые влюбился, и, как считается, именно в Мистеке произошла его трансформация в горячего сторонника защиты прав бедняков и было создано «ядро» будущих «Силезских песен». Несмотря на то, что сюжеты многих из них он действительно мог почерпнуть только здесь, последнее утверждение признаётся далеко не всеми литературоведами: некоторые из «песен» были написаны ещё до 1891 года, некоторые — значительно позже 1893. В 1893 году его друг Болеслав совершил самоубийство, и Васек под влиянием этого события подал прошение о переводе в Брно, где для него нашлось место на почтовой станции. В 1894 году умерла его мать, и ему пришлось взять на себя заботу о младших братьях и сёстрах. В 1899 году Васек впервые послал свои стихотворения в журнал «as» («Время»), подписавшись псевдонимом «Петр Безруч». В том же году состояние его здоровья ухудшилось, у него признали туберкулёз. Его произведения привлекли внимание критиков журнала и были высоко оценены, но все они, за исключением одного любовно-лирического, были почти сразу же запрещены к публикации австро-венгерской цензурой. Васек начал активно публиковаться с 1904 года, послав в редакцию «as» сразу 74 стихотворения. В 1909 году началась публикация его «Силезских песен», которые в 1911 году были изданы в двух томах. В 1910 году Васек, уже сделавшись популярным, раскрыл общественности свою личность. В 1915 году, во время Первой мировой войны, в одном из чешских журналов были опубликованы стихи с подписью «П.Б.», в которых российский император назывался освободителем чехов от австрийской власти. Хотя Васек не был автором этих стихов, он был арестован и посажен в тюрьму в Вене. Одно время ему даже угрожали смертной казнью, но доказать его вину так не удалось; впрочем, его не освободили, переведя в 1916 году в тюрьму в Брно и предъявив новое обвинение, уже в связи с содержанием «Силезских песен». В конце концов в 1916 году его выпустили, однако судебные разбирательства продолжались вплоть до падения Австро-Венгрии в октябре 1918 года. После 1918 года Васек пользовался большим почётом как «национальный» поэт Силезии, но несколько отошёл от литературной и общественной деятельности, стараясь поддерживать себя в хорошей физической форме и совершая, в частности, горные прогулки в Бескиды и купаясь голым зимой. В 1920-х годах, тем не менее, написал целый ряд фельетонов и несколько крупных прозаических произведений. Во время оккупации Чехословакии нацистами во время Второй мировой войны находился под надзором гестапо, но арестован не был. В 1945 году был удостоен звания народного деятеля искусств. Последние годы жизни провёл в городе Костелец-на-Хане, умер в больнице Оломоуца 12 февраля 1958 года. Библиография: Dvoбk, Jaromнr: Bezruovskй studie. Profil. Ostrava 1982; Smolka, Zdenk: Bбsnнk mezi legendami, mэtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezruovi. Ostravskб univerzita. Ostrava 2002; losar, Jaromнr: Petr Bezru bez zбruky. Oftis. Ostrava 2004; Urbanec, Jiн: Mladб lйta Petra Bezrue. Profil. Ostrava 1969.

1869

Сергей Александрович Басов (псевдоним - Басов-Верхоянцев)

русский поэт, писатель-коммунист и революционер. Родился в деревне Макееве Тульской губернии, в мелкопоместной дворянской семье. Учился в Тульской классической гимназии. В 1885 г. отправился "в народ", переменил много профессий. В 1887 г. стал организатором и пропагандистом Тульского народовольческого кружка, руководит стачкой на заводе Байцурова. В 1889 г. он впервые арестован в Туле, в 1893 г. - в Киеве, в 1895 г. - в Харькове и в 1896 г. выслан на восемь лет в Верхоянский округ Якутской области. Вернувшись из ссылки в 1904 г., он уезжает за границу, учится в Высшей школе общественных наук в Париже. Возвратившись в Россию, принимает участие в деятельности боевой организации партии эсеров. В 1905 г. арестован в Сестрорецке и заключен в Петропавловскую крепость, но в конце года освобожден по амнистии. Последний раз он был арестован в 1915 г. в Петрограде. В 1917 г. С.А.Басов работает в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, в 1919 г. вступает в РКП (б), служит в отряде особого назначения, затем работает в Москве на железной дороге, в ВЧК - ОГПУ, в учреждениях Наркомпроса. С 1930 по 1938 г. заведует Домом-усадьбой Л.Н.Толстого в Хамовниках, бывает в Ясной Поляне. Литературную деятельность С.А. Басов начал в 1896 г., опубликовав свое стихотворение в журнале "Русское богатство". В 1906 г. он выпустил под псевдонимом С.Верхоянцев политическую поэму-сказку "Конек-Скакунок", получившую широкую известность. Книга в 1907 г. была конфискована, но под разными названиями (например, "Шапка невидимка" и др.) переиздавалась подпольно и распространялась в России и за границей. За раскрытие автора МВД России назначило крупную денежную награду, но это успеха не имело. Одно из изданий "Конька-Скакунка" с автографом поэта хранится в фондах Тульского областного краеведческого музея. Поэт-революционер создает сатирические произведения, изобличающие самодержавие и прославляющие трудовой народ: памфлет "Что делал король французский со своим народом и что народ сделал с ним" (1906), сказки "Дедушка Тарас" (1907), "Черная сотня" (1908), "Король Бубен" (1916), "Сказ, отколь пошли цари у нас" (1907) и др. В советские годы выходит сборник сказок С.А. Басова-Верхоянцева "Венок" (1918), сказка "Жадный мужик" (1920), поэмы "Расея" (1923) и "Калинов-город" (1925), пьеса "Царь Капитал" (1929) и др. В последующие годы С.А.Басов-Верхоянцев работал над своими воспоминаниями, над поэтическим переводом "Слова о полку Игореве", изучал жизнь и творчество своего великого земляка Л.Н. Толстого. Умер поэт в Москве 1 сентября 1952 года.

1870

Иван Адамович Саммер

участник революционного движения в России. Член Коммунистической партии с 1897. Родился в деревне Очеретная, ныне Кагарлицкого района Киевской области, в мещанской семье. В 1891-1895 учился на юридическом факультете Киевского университета. С 1896 работал в социал-демократических организациях Полтавы, Киева, Санкт-Петербурга, участвовал в подготовке I съезда РСДРП. В 1898 арестован и выслан в Самарскую губернию. В 1900-1903 отбывал ссылку в Вологодской губернии: в Великом Устюге (1900-1902) и Вологде (1902-1903). После ссылки в течение года жил в Вологде, служил заведующими пенсионным отделом Вологодской губернской земской управы. В 1904 уехал в Казань и вновь включился в революционную деятельность. В 1904-1905 - член Казанского комитета РСДРП, делегат III съезда РСДРП, избран кандидатом в члены ЦК С августа 1905 секретарь Русского бюро ЦК. Участник революции 1905-1907 в Казани, Санкт-Петербурге, Москве. С декабря 1905 - член Объединенного ЦК РСДРП. На V съезде РСДРП (1907) заочно избран кандидатом в члены ЦК. В 1907- 1908 находился в заключении, в 1909-1910 - вновь в ссылке в Вологде. После ее окончания остался здесь на жительство Служил помощником присяжного поверенного. После Февральской революции - член Вологодского Совета (с марта 1917). С установлением Советской власти (декабрь 1917) - член губисполкома, возглавлял в нем финансовый отдел В начале 1919 назначен пред губсовнархоза. В мае 1919 переведен в Москву. Член коллегии Наркомфина и правления Центросоюза. В 1920-1921 - председатель Украинского Союза потребительских обществ, уполномоченный наркомвнешторга на Украине, член Украинского СНК и и ВУЦИК. Умер в Харькове 25 июня 1921 года. Литература: Ленин В.И., Полное собрание сочинений, 5-е издание (Справочный том, часть 2, страница 471); Спивак Т. Его жизнью была революция // Север. 1971. №7. Страницы 106-113; Перфильев И. Памяти Саммера // Северная звезда. 1922. №4. Страницы 82-84; Ветошкин М. Памяти И.А.Саммера // Красный Север. 1921. 29 июня.

1870

Лев Петрович Штейнберг

советский дирижёр, композитор, педагог. Народный артист СССР (1937). В 1893 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Проходил курс фортепиано у А.Г.Рубинштейна и К.К.Фан-Арка, по классу теории композиции у Н.Ф.Соловьёва (ранее занимался у Н.А.Римского-Корсакова), по гармонии - у А.К.Лядова. Выступал как симфонический, а также оперный дирижёр в Санкт-Петербурге (1892), Москве (1902), Саратове (1903), Харькове (1910—1913), Киеве (1911—1914) и др. городах. В 1914 году по приглашению С.П.Дягилева выступает в Русских сезонах за границей (Париж и Лондон). Позже выступал в Берне, Дрездене, Лейпциге, Берлине. В 1917—1924 гг. работает в Киеве, в 1924—1926 гг. — в Харькове, в 1926—1928 гг. — в Свердловске, Баку. Участвовал в организации театров и филармоний Киева и Одессы. В 1928—1941 и 1943—1945 гг. — дирижёр Большого театра и художественный руководитель симфонического оркестра Центрального дома Красной Армии. Среди осуществлённых записей — первая в истории полная версия «Царской невесты» Николая Римского-Корсакова. В 19371938 гг. — преподавал дирижирование в Московской консерватории (профессор). В 1943 году Штейнберг возглавил созданный Московский государственный академический симфонический оркестр, которым руководил до конца жизни. Умер в Москве 16 января 1945 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Постановки опер: «Кузнец Вакула» Н.Соловьева (1899); «Чародейка» П.Чайковского (1903, Саратов); «Майская ночь» Н.А.Римского-Корсакова (Лондон, с участием Ф.И.Шаляпина); «Князь Игорь» А.П.Бородина (Лондон, участием Ф.И.Шаляпина); «Тарас Бульба» Н.В.Лысенко (1924, Харьковский театр оперы и балета); «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р.Вагнера (1929); «Турандот» Дж.Пуччини (1931); «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова (1937); «Русалка» А.С. Даргомыжского (1944); «Мазепа» П.Чайковского; «Хованщина» М.Мусоргского; «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова; «Демон» А.Рубинщтейна; «Алмаст» А.Спендиарова;«Севильский цирюльник» Дж.Россини; «Кармен» Ж.Бизе; «Аида» Дж.Верди; «Богема» Дж.Пуччини. Сочинения:опера «Девять дней, которые потрясли мир»; балет «Мирра» (1924, Харьковский театр оперы и балета); симфоническая сюита «Восточные картины» (1941); музыкальная хроника «Джон Рид» (1932); для солистов, хора и оркестра - кантаты «Самсон» (1892), «Торжественная» («Октябрь 1917 года», слова И.Ж.Руля, 1923); симфоническая картина для хора с оркестром «Красная площадь» (1934); для оркестра - 4 симфонии (1906, 1916, 1920, ?); симфоническая поэма «Лес спит» (1912); симфонические картины - «Мелюзина» (1901), «Украина» (1925); концерт для скрипки с оркестром (1923) и др. Награды и звания: Герой Труда (1923); Народный артист Украинской ССР; Народный артист СССР (1937); Орден Трудового Красного Знамени (1937); Медаль «За оборону Москвы».

1872

Владимир Андреевич Баранов

советский астроном и гравиметрист. Родился в деревне Микулино Самарской губернии. Профессор Казанского университета, директор Казанской обсерватории. Составил два каталога положений переменных звёзд, наблюдал малые планеты, кометы, двойные звёзды и производил определения силы тяжести в восточных районах Европейской части СССР. Умер в Казани 14 февраля 1942 года. Сочинения: Определение силы тяжести для Казанской и Энгельгардтовской астрономических обсерваторий. Диссертация, Казань, 1910.

1873

Отто Вельс (Otto Wels)

политический деятель Веймарской республики, социал- демократ. Родился в Берлине. С 1931 являлся членом Центрального комитета Социал-демократической партии Германии (СПД). Депутат рейхстага в 1912- 1918 и в 1920-1933. В 1931-1933 Вельс был председателем СПД. 23 марта 1933 он выступил в рейхстаге с речью, в которой протестовал от имени своей партии против передачи Гитлеру чрезвычайных полномочий. Вскоре после этого Вельс был вынужден покинуть Германию, сначала он обосновался в Праге, а в 1938 переехал в Париж, где продолжал возглавлять СПД в изгнании. Скончался в Париже 16 сентября 1939 года.

1873

Уильям Линн Уэстерман (William Linn Westermann)

американский папиролог и историк античности, востоковед. Родился в городе Белвилл, штат Иллинойс, США. Занимался вопросом рабства в античном мире. Окончил Университет штата Небраска (1894, бакалавр; 1896, магистр). С 1899 года учился в Берлинском университете и в 1902 году получил докторскую степень (научный руководитель Дильс, Герман), также учился там у Эд.Мейера. По возвращению в США на преподавательской работе: в 1902-1906 гг. в Миссурийском, в 1906-1908 гг. Миннесотском, в 1908-1920 гг. Висконсинском, в 1920-1923 гг. Корнеллском (full профессор) и в 1923-1948 гг. Колумбийском университетах (профессор истории). С 1948 года на пенсии. Член американской делегации на Парижскую мирную конференцию 1919 года. Один из первых папирологов в США. Под руководством и при его участии были собраны и изданы с обширными комментариями несколько коллекций папирусов. Автор «The Story of the Ancient Nations» (1912). Автор оригинальной концепции, по которой рабство, крепостничество и наёмный труд были равномерно распределены в античном мире. Основной его труд по этому вопросу «Системы рабства греческой и римской античности» (1955) и поныне является наиболее полным исследованием по данной теме в англо-американском антиковедении. Уэстерман считал, что роль и значение античного рабства сильно переоценивались. Эта его концепция критиковалась другими учёными. Среди его учеников Мозес Финли, Naphtali Lewis и Meyer Reinhold. Умер в Уайт-Плейнсе (штат Нью-Йорк, США) 4 октября 1954 года. Сочинения: Greek papyri in the library of Cornell university, N. Y., 1926 (совместно с C. J. Kraemer); Upon slavery in Ptolemaic Egypt, N. Y., 1929; Zenon papyri, v. 1–2, N. Y., 1934–40 (совместно с Е. S. Hasenoehrl, С. W. Keyes, H. Liebesny); Apokrimata, N. Y., 1954 (совместно с A. A. Schiller); The slave systems of Greek and Roman antiquity, Phil., 1955. Литетатура: Корсунский А.Р. и др., [Рецензия]: Westermann W. L., The slave systems of Greek and Roman antiquity, "Вестник Древней истории", 1958, № 4.

1876

Бруно Вальтер (Bruno Walter; настоящая фамилия – Шлезингер, Schlesinger)

немецкий оперный и симфонический дирижер. Родился в Берлинге. С 1939 года жил в США. Бруно Вальтер Шлезингер родился в еврейской семье. Учился композиции и игре на фортепиано в консерватории Штерна в Берлине. В молодости выступал как пианист. В 1894 году в оперном театре Кёльна дебютировал в качестве дирижёра с оперой Лорцинга «Оружейник»). В 1894—1896 годах был концертмейстером, хормейстером и дирижёром в Гамбургской опере, где подружился с Густавом Малером. Работал в оперных театрах Бреслау (в 1896—1897 годах) и Пресбурга (в 1897—1898 годах). В 1898 году принял христианство, после чего получил место первого капельмейстера Рижской оперы, где работал до 1900 года. В 1900 году вернулся в Берлин, получив пост в Берлинской Королевской опере. С 1901 года сотрудничал с Густавом Малером в Венской Придворной опере; оставался в театре и после ухода Малера, вплоть до 1912 года; с 1911 года одновременно руководил венской Певческой академией. В 1910 году принял австрийское подданство. В 1909—1913 годах Бруно Вальтер предпринял свои первые зарубежные гастроли — в Лондон, Рим, Москву. В 1911 году взял себе сценический псевдоним, превратив в фамилию своё второе имя — Вальтер. Именно Бруно Вальтеру Малер доверил первое исполнение своей «Песни о Земле», — премьера состоялась в 1911 году в Мюнхене уже после смерти композитора; в следующем году верный ученик дирижировал премьерой Девятой симфонии Малера. В 1912 году стал преемником Феликса Мотля на посту генеральмузикдиректора Мюнхена, занимал этот пост до 1922 года. В 1920 году Бруно Вальтер стал первым именитым зарубежным дирижёром, посетившим с гастролями Советскую Россию. С 1922 года много гастролировал в Европе, преимущественно в Англии, Франции, Нидерландах (с оркестром Консертгебау), Италии; в 1923—1925 годах предпринял большую гастрольную поездку по Соединённым Штатам; в 1924—1931 годах руководил Немецкими сезонами в театре Ковент-Гарден (Лондон). На протяжении 1923—1933 годов Бруно Вальтер регулярно выступал с абонементными концертами в Берлинской филармонии. С 1925 года Бруно Вальтер возглавлял Городскую оперу в Берлине; в 1929 году нацистские выходки заставили его (как позже и Отто Клемперера) покинуть Берлин; в 1929—1933 годах он руководил оркестром Гевандхауз в Лейпциге; однако и Лейпциг пришлось покинуть после прихода нацистов к власти. Ещё с 1925 года Бруно Вальтер регулярно участвовал в Зальцбургском фестивале, это сотрудничество продолжалось до 1937 года. В 1936—1938 годах Бруно Вальтер возглавлял Венскую государственную оперу, но вынужден был покинуть Австрию после аншлюса. Найдя себе прибежище во Франции, Бруно Вальтер в 1938 году принял французское гражданство, однако после начала Второй мировой войны был вынужден переселиться в США. Бруно Вальтер работал со многими крупными американскими оркестрами, включая Чикагский симфонический оркестр, Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Нью-Йоркский филармонический оркестр, Филадельфийский оркестр, Симфонический оркестр Коламбия. Осуществил много записей. После окончания Второй мировой войны Бруно Вальтер так и не вернулся в Германию, в 1946 году принял американское гражданство. После войны Бруно Вальтер стал одним из инициаторов создания Международного общества Густава Малера в Вене и с 1955 года, с момента основания, был его почётным председателем. Последний концерт Бруно Вальтера состоялся 1 ноября 1960 года. Умер в Беверли-Хиллз 17 февраля 1962 года. Похоронен в Монтаньоле в швейцарском кантоне Тичино на кладбище при церкви Святого Аббондия. Бруно Вальтер сделал ряд выдающихся записей, в том числе симфоний Малера. Одна из самых известных записей дирижёра — «Песнь о Земле» 1952 года с контральто Кэтлин Ферриер и Венским филармоническим оркестром. Известно ещё несколько записей этого произведения, в том числе более раннее исполнение 1936 года. Записал также симфонии Малера № 1, 2, 4, 5, 9. Кроме последних сочинений Малера, Бруно Вальтеру принадлежат также первые исполнения произведений Эриха Вольфганга Корнгольда и Ханса Пфицнера. Под управлением Бруно Вальтера состоялась также зарубежная премьера Симфонии № 1 Дмитрия Шостаковича — 22 ноября 1927 года в Берлине. Важное место среди записей Бруно Вальтера занимают симфонии Бетховена (в том числе два полных комплекта), Моцарта, Брамса и Брукнера. Бруно Вальтер выступал также в качестве пианиста-ансамблиста и аккомпаниатора; оставил ряд литературных сочинений, преимущественно мемуарного характера. В собрании Гостелерадиофонда можно найти около 40 записей дирижера с разными оркестрами (Нью-Йоркский, Венский филармонический, Колумбийский симфонический и другие). Это сочинения Л.Бетховена, И.Брамса, Г.Малера, В.А.Моцарта, И.Штрауса, Ф.Шуберта. Несколько записей хотелось бы выделить особо: Концерт № 20 для фортепьяно с оркестром В.А.Моцарта (Венский филармонический оркестр, солист и дирижер Б.Вальтер, 1937 г.), леворучный концерт для фортепьяно с оркестром М.Равеля (П.Витгенштейн и Амстердамский симфонический оркестр "Концертгебау", 1937 г.), Первый концерт для фортепьяно с оркестром П.Чайковского (В.Горовиц и Нью-Йоркский филармонический оркестр, 1948 г.). В серии "Выдающиеся исполнители" есть музыкально-литературные передачи, посвященные творчеству Б.Вальтера (автор К.Португалов, запись 1984 г.). Литературные сочинения: Mahlers Weg: ein Erinnerungsblatt. In: Der Merker 3 (1912), 166—171; Von den moralischen Krдften der Musik. Wien 1935; Dornach 1996, ISBN 3-7235-0844-8; Gustav Mahler. Ein Portrдt. Wien 1936; Wilhelmshaven 1981, ISBN 3-7959-0305-X. (В русском переводе: Густав Малер. Портрет. — Опубликовано в книге: Малер Г. Письма. Воспоминания, М., 1964 (перевод 1-й части кн. «Воспоминания» с немецкого издания 1957).); Kunst und Цffentlichkeit. In: Sьddeutsche Monatshefte (Oktober 1916), 95-110; Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken. Stockholm 1947; Frankfurt am Main 1973, ISBN 3-10-390502-5 (В русском переводе: Тема с вариациями. Воспоминания и размышления, Mосква, 1969 (серия: Исполнительское искусство зарубежных стран, выпуск 4).); Vom Mozart der Zauberfloete, Fr./M., 1955; Von der Musik und vom Musizieren. Frankfurt am Main 1957; ebd. 1976, ISBN 3-10-090506-7 (В русском переводе: О музыке и музицировании. — Опубликовано в сборнике: Исполнительское искусство зарубежных стран, выпуск 1, Москва, 1962.). Литература: Lehmann, Lotte; Mann, Thomas; Stefan, Paul; Zweig, Stefan. Bruno Walter. — Wien/Leipzig/Zьrich: Herbert Reichner, 1936.

1876

Телемако Руджери (Telemaco Ruggeri)

итальянский актер и режиссер. Родился в Нарни.Творческую деятельность начал в театре. В 1913 г. начал сниматься в кино (фирма «Флориа фильм»). В 1917 г. дебютировал как режиссер, поставив фильм для фирмы «Чинема-драма». Позднее работал в фильмах «Флореаль», «Амброзио», «Фильм д`Арте» и др. В 1926 г. работал совместно с Палерми (фильм «Генрих IV»). В 1928 г. поставил фильм «Трактирщица» по К.Гольдони, явившийся его лучшей работой. В 1920-1949 гг. заведовал техническими отделами в фирмах «Чинес» и «Чинечитта». Один из первых среди итальянских режиссеров занимался дубляжем иностранных фильмов. Умер в Риме 15 октября 1957 года.

1876

Шоротчондро Чоттопаддхай

индийский писатель. Писал на бенгальском языке. Родился в деревне Дебанандапур, Бенгалия. В 1903-1916 гг. жил в Бирме. В начале 1920-х гг. принимал участие в национально-освободительном движении. Ранние произведения содержат элементы романтизма; позднее его творческим методом стал реализм. Главные темы писателя — положение женщины в кастовом обществе, критика феодальной и буржуазной морали: романы "Сбившийся с пути" (1917, русский перевод 1971), "Сожжённый дом" (1920, русский перевод 1958), "Деревенское общество" (1916, русский перевод1971). Роман "Шриканто" (части 1-4, 1917-1933, русский перевод 1960) — многогранная картина жизни индийского общества. Автор первого в индийской литературе политического антиколониального романа "Дайте дорогу" (1926). Роман "Последний вопрос" (1931) посвящен проблеме взаимоотношений морально-этических и религиозных традиций с современностью. Умер в Калькутте 16 января 1938 года. Сочинения: Шорот-шахитто-шонгрохо, тома 1-17, Калькутта, 1951-1955; в русском переводе - Сожженный дом. Повести и романы, Москва, 1971. Литература: Товстых И., Бенгальская литература, Москва, 1965; Стрижевская Л. А., Политический роман в творчестве Шоротчондро Чоттопаддхая, в книге: Краткие сообщения Института народов Азии Академии Наук СССР, выпуск 80, Москва, 1965; ее же, Роман Шоротчондро Чоттопаддхая "Последний вопрос" как попытка литературного новаторства, в кн.: Проблемы романа, Москва, 1974; Kabir Н., Sarat Chandra Chatterjee, 2 ed., Calcutta, 1963.

1877

Вильгельм Адам (Wilhelm Adam)

генерал германской армии. Родился в Ансбахе, Бавария. Во время 1-й мировой войны был офицером Баварской армии. После войны служил в рейхсвере; в 1922 - подполковник, в 1927 - полковник. Прямолинейный и способный офицер, он приобрел репутацию "отца немецких горных стрелков" и весьма квалифицированного специалиста Генштаба. В 1930 он получил звание генерал-майора и стал преемником генерала Курта фон Хаммерштейна. 1 декабря 1931 Адаму было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1933 он был назначен командующим 7-м военным округом в Мюнхене. В 1935 Адам возглавил Академию сухопутных войск в Берлине, занимался подготовкой офицеров различных частей сухопутных сил. Не пострадав во время дела Бломберга- Фрича в начале 1938, он был назначен командующим армейской группой в Касселе. Отношения Адама с Гитлером были весьма прохладными не только из-за его близкой дружбы с генералом Куртом фон Шлейхером, но и потому, что Адам открыто критиковал планы фюрера. 26 июня 1938 Адам был вызван в Бергхоф, чтобы лично доложить Гитлеру о том, как идет строительство "Западного вала". В своей типично бестактной манере Адам заявил, что вал "не так чтоб очень...", чем вызвал гнев фюрера. 27 августа 1938 во время инспекционной поездки на строительство вала Гитлер встретился с Адамом, который вновь предупредил фюрера, что его солдатам не удержать вала в такой диспозиции. Гитлер пришел в ярость: "Солдат, который не сумеет удержать такие укрепления - обыкновенная дворняга!" ("Hundsfott") Несмотря на эту сцену, Адам еще некоторое время оставался на посту командующего западным оборонительным поясом. Он был смещен 27 ноября 1938, несмотря на то, что был седьмым по званию среди старших офицеров вооруженных сил Германии. Умер Адам в Гармише 8 апреля 1949 года.

1877

Михаил Дмитриевич Залесский

советский палеоботаник, палеоэнтомолог; член-корреспондент Академии Наук СССР (1929). Родился в Орле, в семье служащего. Отец – химик по образованию, ученик А.М.Бутлерова и друг В.В.Докучаева – воспитал в сыне интерес к естествознанию. В 1896 г. Михаил окончил Орловскую классическую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. После окончания Санкт-Петербургского университета (1900) по специальности «ботаника» (морфология и систематика растений, ботаническая география) состоял ассистентом кафедры геологии и палеонтологии Екатеринославском высшем горном училище (1901-1903), работал в Геологическом комитете в Санкт-Петербурге (1903-1910), где последовательно занимал должности: помощником геолога, геолога, палеонтолога, старшего геолога. Продолжил работу в институтах, возникших на базе Геологического комитета (Институт геологической карты, Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт в Ленинграде) до 1940 г. включительно в должности старшего геолога. По совместительству с 1920 по 1922 гг. был профессором ботаники в Орловском государственном университете и деканом физико-математического факультета этого университета, где организовал лабораторию по изучению ископаемых растений. 31 января 1929 г. М.Д.Залесский был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР по Отделению физико-математических наук (по разряду биологическому - палеоботаника). Имел две ученые степени: доктора палеоботаники (1934) и доктора геолого-минералогических наук (1935). В годы Великой Отечественной войны М.Д.Залесский находился в Орле в момент оккупации города немецко-фашистскими захватчиками. Незадолго до освобождения города Красной Армией, в июле 1943 г., был насильственно угнан в Германию. По ходатайству Академии наук СССР М.Д. Залесский был возвращен на родину после освобождения его из плена частями Красной Армии в районе Берлина, и в июле 1945 г. прикомандирован к Палеонтологическому институту в должности старшего научного сотрудника (с 26 сентября по 22 декабря 1946 г.). Фактически он не успел приступить к активной работе в Москве, так как находился после репатриации в санатории «Сосновый бор» под Ленинградом, и пытался заниматься научной работой в Ботаническом институте имени В.Л.Комарова. М.Д.Залесский был почетным членом и одним из основателей Русского палеонтологического общества; членом Российского минералогического общества, Русского ботанического общества, Русского общества любителей мироведения; почетным членом Московского и членом Казанского и Харьковского обществ испытателей природы; членом Уральского общества любителей естествознания; членом основанного им Орловского общества естествоиспытателей и др. Он являлся членом-корреспондентом Лондонского геологического общества, членом-корреспондентом Бельгийского геологического общества, членом французских Геологического, Ботанического и Палеонтологического обществ, а также французского Геологического общества Севера. Получил две премии Академии наук: имени М.В.Ломоносова за работу «Естественная история одного угля» и имени Д.А.Толстого за работу «Очерк по вопросу образования угля». Основные работы посвящены изучению растительных остатков из пермских и каменноугольных отложений Донбасса, Кузбасса, Средней Азии, Кавказа, Урала, бассейнов рек Двины и Печоры, а также Англии, Польши, Северного Китая и Малой Азии. Впервые установил пермский возраст основных угленосных толщ Кузбасса и разработал стратиграфию Кузбасса и Донбасса. В монографии "Очерк по вопросу об образовании угля" (1914) затронул мало исследованный вопрос о происхождении ископаемых углей. В честь М.Д.Залесского назван один из родов ископаемых растений. Семья: жена – первая жена Александра Романовна Залесская (урожд. Ялова), вторая – Елена Федоровна Чиркова-Залесская (1894-1972), доктор геолого-минералогических наук; трое сыновей от первого брака – Юрий Михайлович (энтомолог), Дмитрий Михайлович (ботаник), Ростислав Михайлович (орнитолог). Михаил Дмитриевич Залесский умер в Ленинграде 22 декабря 1946 года, похоронен на Богословском кладбище. Из 15 работ .Д.Залесского, относящихся к Сибири, важнейшие: Палеозойская флора Ангарской серии, «Труды Геологического Комитетета», новая серия, выпуск 174, 1918; Наблюдения о возрасте угленосной толщи Кузнецкого бассейна, «Материалы по общей и прикладной геологии», выпуск 39; Естественная история одного угля, «Труды Геологического Комитета», новая серия, выпуск 139, 1915 (за эту работу присуждена Академии Наук Ломоносовская премия); Изучение микроскопического строения Касьяновского угля Черемховского бассейна и Микроскопическое строение угля из нижней пачки пласта «Великан» Черногорских копей Минусинского бассейна помещены в «Материалах по общей и прикладной геологии», выпуск 92, 1928, и др. Литература: Криштофович А.Н., Михаил Дмитриевич Залесский, в книге: Ежегодник Всероссийского палеонтологического общества, том 13, Москва—Ленинград, 1949; его же, Памяти М.Д.Залесского, "Ботанический журнал", 1949, том 34, № 1.

1877

Елена Львовна Кульчицкая

советская украинская художница, график. Елена Кульчицкая родилась в городе Бережаны (ныне Тернопольской области Украины), в семье юриста. На развитие ее художественного таланта имели влияние уроки отца, который сам интересовался живописью, живописная природа родного края, памятники архитектуры, поэтика народных песен, сказок, легенд. Первым учителем стал инспектор средних школ Стефанович. Со временем Елена вступает во Львовскую студию художников реалистического направления. В 1907 году году она оканчивает Академию искусств в Вене. В 1909 году Елена Кульчицкая впервые выставила свои работы во Львове, которые имели успех. Она создавала своеобразную летопись народной жизни. Такими были её живописные произведения: жанровые композиции «Жатва», «Дети со свечками», портреты «На прощу», многочисленные пейзажи, натюрморты. В 1912 году она впервые приняла участие в Киевской украинской художественной выставке. Офорты «При лампе», «Возле колодца», деревориты «Довбуш», «Зима», цикл «История княжеских времен», многочисленные линогравюры, среди них цикл «Украинские писатели» значительно приблизили украинскую львовскую живопись к европейскому искусству. С 1945 по 1954 года Елена Кульчицкая преподавала графику в Украинском полиграфическом институте имени Ивана Федорова, профессором которого стала в 1948 году. Большую художественную и научную ценность имели её альбомы акварелей «Народная архитектура западных областей Украины» и «Народная одежда западных областей Украины». Оформленные Елены Кульчицкой книги вошли в золотой фонд украинской книжной иллюстрации («Слово о полке Игоревом», «Тени забытых предков», «Лис Никита»). Она была пионером украинского художественного обрамления детской книжки на западноукраинских землях. Много сил художница отдала ковроделию. Она создала произведения из эмали, бронзы, майолики. В своих произведениях она воссоздавала дух народа так, как сама его ощущала. В своих работах Елена Кульчицкая воплощала своеобразие природы и архитектуры Гуцульщины, прошлое и современность Украины. Творчество Кульчицкой в области декоративно-прикладного искусства основывалось на глубоком знании традиций народного творчества. Ее произведения с успехом экспонировались во многих городах мира. Скончалась во Львове 8 марта 1967 года. Похоронена во Львове на Лычаковском кладбище. В 1971 году в её квартире был открыт мемориальный музей её имени, на основе около 6 тысяч произведений, завещанных ею бывшему Львовскому национальному музею.

Награды и премии: народный художник Украинской ССР (1956); Государственная премия Украинской ССР имени Т.Г.Шевченко (1967 — посмертно) — за серию графичесих и живописных работ, в которых отражены героическая история и художественная культура украинского народа; два ордена и медали. Библиография: Кульчицька Олена Львівна [Текст] // Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930–1970 рр. : біобібліогр. покажчик у 2-х чч. / уклад. : Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, С.Г.Янчишин, В.В.Стасенко. — Ч. 1. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — Страницы 329–330

1879

Джозеф Алоизиус Лайонс (Joseph Aloysius Lyons)

австралийский политик, десятый премьер-министр страны. Джозеф Алоизиус Лайонс, в детстве Джо, родился в Стэнли (Тасмания, Австралия), в семье Майкла Лайонса и Эллен Кэрролл, эмигрантов из Ирландии. Он был четвёртым из восьми детей в семье. Отец Джозефа потерял все свои сбережения в 1887 году на кубке Мельбурна, получил сердечный пиступ и не смог содержать семью. Джо Лайонс посещал католическую школу, но с 9 лет был вынужден начать работу. В 1901 году Джо стал школьным учителем. Он проработал в небольших школах на северо-западе Тасмании до 1907 года, а потом получил стипендию в колледже в Хобарте. После получения образования он продолжил преподавать. При этом он часто подвергался критике министрества образования Тасмании за свою радикальную политическую активность. К этому времени Лайонс был членом лейбористской партии Австралии. В 1915 году он женился на Энид Мюриэл Барнелл. У них было 12 детей. Через четыре года после смерти мужа Энид Лайонс стала первой женщиной, выбранной в палату представителей страны, а в 1951 году — первой женщиной в кабинете-министров. В 1909 году началась политическая карьера Джозефа Лайонса. Он стал членом законодательного собрания штата от Уилмота. Он был активным сторонником бесплатного медицинского обслуживания и образования, а также ряда других прогрессивных реформ. В 1912 году он возглавил региональное отделение партии, а в 1914 году стал вторым человеком в партии на федеральном уровне. После этого Лайонс занимал ряд министрерских постов в правительстве штата, занимался реформой образования. В 1916 году он активно выступал против референдума о воинской обязанности, который привёл к партийному расколу. В результате последовавших отставок и перестановок в правительстве штата, в ноябре 1916 Лайонс стал на семь лет лидером оппозиции. В октябре 1923 года он стал премьер-министром Тасмании, возглавив правительство меньшинства. Проводя политику консенсуса правительство Лайонса пережило ряд экономических потрясений и одни перевыборы, в июне 1925 года. Однако, выборы 1928 года были проиграны Лайонсом. Проигрыш на выборах позволил Лайонсу сосредоточится на федеральной политике. В 1929 году он прошёл в законодательное собрание, представляя Уилмот. В это время началась Великая депрессия. Лидером правительства был лейборист Джеймс Скаллин и Лайонсу досталось два портфеля: генерального почтмейстера и министра труда и железных дорог. Лейбористы отвергали его планы по борьбе с экономическим кризисом, поэтому Лайонс начал работу с лидером оппозиции. В результате последовавших проблем Лайонс ушёл из правительства и из партии. Вместе с тем, он нашёл поддержку среди избирателей и победил на выборах в конце 1931 года, став премьер-министром 6 января 1932 года. Лайонс проводил политику, позволившую стране начать медленный выход из кризиса, несмотря на политические проблемы, связанные с премьер-министром Нового Южного Уэльса. Однако со временем начали возникать трения среди его сторонников, что стало сказываться на здоровье Лайонса. Отношения особенно обострились в марте 1939 года, когда генеральный прокурор Роберт Мензис подал в отставку, что привело к сердечному приступу Лайонса, случившемуся в Сиднее 7 апреля 1939 года, от которого он скончался.

1881

Этторе Арко Исидоро Бугатти (Ettore Arco Isidoro Bugatti)

знаменитый французский конструктор и промышленник, создатель непревзойденных по своим качествам спортивных и гоночных автомобилей и автомобилей класса "люкс". Сын итальянского эмигранта, скульптора, позолотчика и портретиста, он обладал врожденным чувством изящного. В 17 лет Этторе построил свой первый автомобиль, за который получил золотую медаль на выставке в Милане. Его первый автомобиль был во многом несовершенен, но ему удалось увлечь своими идеями графа Гюнелли, при материальной поддержке которого был построен через два года второй автомобиль Этторе, также получивший медаль на выставке в Милане, колыбели семейства Бугатти. Эта 4-цилиндровая модель зарекомендовала Этторе Бугатти серьезным конструктором.

Он начал сотрудничать с различными фирмами - "Де Дитрих", "Тюрка-Мэри" (Франция) и другими (за свою жизнь Бугатти успел поработать для большинства крупнейших автомобильных фирм Европы). Увлечение автомобильными гонками благотворно повлияло на конструкторскую мысль Этторе: его первая гоночная машина, "Бугатти-10", появилась в 1909. Сам Бугатти стал в это же время известным гонщиком. В конце 1909 Этторе открыл свое собственное предприятие в городе Мольсхейм (Эльзас, Франция).

Здесь он начал выпускать свои знаменитые гоночные автомобили "Бугатти-13", выпуск которых продолжался 16 лет. На основе "Бугатти-13" конструктор разработал проект легкого автомобиля, но продал его фирме "Пежо". Так появилась знаменитая микролитражка "Бебе Пежо" BP1, яркий представитель класса "народных автомобилей".

Но не такие компактные модели стали главным для Бугатти - он, продолжая, выпуск и совершенствование гоночных и спортивных автомобилей, среди которых особенно прославился в свое время "Type 35 GP", побеждавший свыше полутора тысяч раз на автомобильных гонках, создал недосягаемые по дизайну модели класса "люкс", сверкавшие как бриллиант. Роскошь и утонченность сочеталась с высокой технической эффективностью. Однако, пережив личную трагедию, смерть своего талантливого старшего сына Жана, Этторе не смог шагать в ногу со временем: послевоенное снижение спроса на роскошные автомобили нанесло существенный финансовый урон его фирме. В 1940-х годах имя Бугатти было уже несколько подзабыто, однако среди историков автомобилестроения яркие и оригинальные модели Бугатти считаются во многом непревзойденными, а по умелому сочетанию оригинальности технических решений с элегантным и изысканным дизайном вообще уникальными. Скончался 21 августа 1947 года.

1882

Отто Эдуард Веддиген (Otto Eduard Weddigen)

немецкий подводник времён Первой мировой войны. Веддиген был одним из самых известных немецких подводников. Славу ему принесла атака 22 сентября 1914 года, в ходе которой «U-9» под командованием Веддигена в течение часа потопила три британских крейсера: «Хог», «Абукир» и «Кресси». Отто Веддиген родился в Херфорде. В 1901 году он поступил на военную службу в Императорские военно-морские силы Германии. 1 августа 1914 года Веддиген стал командиром одной из первых немецких подводных лодок — «U-9». 22 сентября 1914 года U-9 в ходе патрулирования обнаружила три четырёхтрубных британских крейсера. Это были броненосные крейсера «HMS Hogue», «HMS Aboukir» и «HMS Cressy» из 7-й эскадры крейсеров. После торпедирования первого корабля, британцы посчитали, что он подорвался на мине, остановились и начали работы по эвакуации экипажа.

Таким образом, два неподвижных крейсера стали лёгкой добычей продолжившего атаку Веддигена. 1 459 человек погибли, 837 спаслись. Веддиген был награждён Железными крестами 2-го и 1-го класса. 15 октября 1914 года «U-9» под командованием Веддигена потопила британский крейсер «HMS Hawke», после чего Веддиген был награждён за потопление четырёх крейсеров прусским орденом «Pour le Mйrite», баварским Военным орденом Макса-Йозефа, рыцарским крестом саксонского ордена Святого Генриха и рыцарским крестом вюртембергского ордена Боевой славы. 18 марта 1915 года Веддиген вывел «U-29» в атаку на большую группу британских кораблей. В условиях плохой видимости он, занятый выбором цели, не заметил, как с правого борта на лодку надвигался линкор «HMS Dreadnought», получивший сообщение о его лодке с линкора «Мальборо». От таранного удара «U-29» со всем экипажем ушла на дно.

Награды: Железный крест 2-го класса — 24 сентября 1914; Железный крест 1-го класса — 24 сентября 1914; Военный орден Макса Иосифа (Бавария) — 11 октября 1914; Высший прусский орден «Pour le Mйrite» — 24 октября 1914. Первое подразделение подводных лодок кригсмарине, впоследствии известное как 1-я флотилия, изначально было названо в честь Отто Веддигена флотилией «Weddigen».

1883

Юлиус Пиншевер (Юлиус Пинчевер; Julius Pinschewer)

немецкий режиссер, талантливый кинопроизводитель из Берлина, много сделавший в области мультипликации. Вначале снимал в Берлине рекламные короткометражные фильмы. Затем перешел к созданию коротких рисованных фильмов. Автор сатирических мультипликационных фильмов, в которых участвовал персонаж Коллега Паль. Эти фильмы получили популярность в Германии и за ее пределами. Перед Первой мировой войной в 1911 г. Юлиус Пиншевер использовал мультипликационные фильмы в качестве рекламы в кинотеатрах перед показом художественных фильмов. Хорошим примером этого был фильм «Джон Балл» (John Bull) 1917, сделанный Юлиусом Пиншевером (Julius Pinschewer), который призывал в нем к покупке военных облигаций. Пиншевер полагал, что, если фильм будет интересен, то аудитория обратит внимание и на рекламируемый продукт положительно. Поэтому, он поручил снимать такие фильмы лучшим аниматорам (включая в конечном счете Гвидо Зебера (Guido Seeber), Вальтера Рутмана (Walther Ruttmann) и Лоте Рейнигер (Lotte Reiniger), и позволил им неторопливо в течении трех или пяти минут показывать какие-нибудь занимательные истории или выражать графические идеи. Начинание Пиншевера было столь успешным, что его фильмы были проданы и перепроданы во многие страны мира. Обычно их приспосабливали к другим продуктам, просто изменяя формулировку рекламного лозунга. Так как Пиншевер был еврей, он уезжает в 1933 году в Швейцарию, взяв с собой несколько своих любимых аниматоров, включая Helb Клемма (Rudi Klemm). В 1912 г. поставил мультипликационный фильм «Эксцельсиор», позднее фильм «Игра волн» (1944) и «На всех парусах» (1946). Умер в Берне 16 апреля 1961 года.

1885

Николай Станиславович Стрелецкий

заведующий кафедрой Московского инженерно-строительного института, член-корреспондент Академии Наук СССР. Родился в крепости Осовец Белостокского воеводства ныне республики Польша в семье военного инженера С.А.Стрелецкого, строившего оборонительные сооружения в Вильнюсе, Риге, Хабаровске, Владивостоке. Русский. Окончил гимназию во Владивостоке. В 1906-1911 годах учился в Санкт-Петербургском институте путей сообщения, окончив его с отличием. Для совершенствования знаний по мостостроению был направлен в двухгодичную командировку в Германию. Слушал лекции в Шарлоттенбургской высшей технической школе, работал в проектном бюро, участвовал в возведении мостов. Вернувшись из-за границы, Н.С.Стрелецкий устроился работать в Общество Московско–Казанской железной дороги, где под его руководством разрабатывались проекты мостов через Оку, тоннеля под Волгой в Нижнем Новгороде. В 1915 году Н.С.Стрелецкий поступил на работу преподавателем инженерно-строительного факультета Московского высшего технического училища (МВТУ имени Н.Э.Баумана). Педагогическую работу он сочетал с большой научно-исследовательской и инженерной деятельностью. В 1917 году возглавил кафедру мостов в МВТУ, параллельно преподавая в Московском институте инженеров путей сообщения (МИИТ). В 1918 году после издания монографии «Разводные мосты», в которой систематизировал и классифицировал эти сооружения по кинематическим схемам и впервые применил в расчётах рациональные графические методы, а также учёт сил инерции, Н.С.Стрелецкий получил звание профессора. В 1925–1931 годы Н.С.Стрелецкий работал над фундаментальным трудом - «Курсом мостов». В монографии рассматривалась целесообразность применения на автомобильных дорогах и в горных местностях висячих и вантовых конструкций. В 1928 году на Международном конгрессе в Вене он выступил с генеральным докладом по теме динамики мостов под действием подвижных нагрузок, получившим очень высокую оценку. С 1930 по 1935 год Н.С.Стрелецкий возглавлял кафедру мостов в Военно-инженерной академии. По проектам Н.С.Стрелецкого в 1920-1930-е годы был построен ряд крупных металлических железнодорожных мостов — через Оку, Волгу, Днепр, канал имени Москвы, в том числе трёхарочный и одноарочный мосты в Запорожье, которые через остров Хортица связали Правобережье Днепра с Левобережьем. Кроме мостостроения Н.С.Стрелецкого занимали металлические конструкции промышленного и гражданского строительства. Ещё в 1927 году он стал одним из организаторов Государственного института сооружений – ГИС, преобразованного в 1932 году в ЦНИИПС, где сначала руководил лабораторией, а в 1935–1936 годы был директором. В 1931 году он был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР. В 1930-е годы Н.С.Стрелецкий создал получивший позднее широкую известность «треугольник развития металлостроительства», в который вошли Проектстальконструкция, отделение металлоконструкций ЦНИИПСа (позднее ЦНИИСК) и соответствующая кафедра МИСИ имени В.В.Куйбышева. 30 лет Н.С.Стрелецкий неизменно осуществлял творческое взаимодействие этих трёх организаций. Его детище — и региональные творческие центры развития металлоконструкций в Новосибирске, Ленинграде, Макеевке, Новокузнецке, Горьком, Воронеже и других городах страны. С 1932 года Н.С.Стрелецкий возглавлял кафедру металлоконструкций МИСИ, где углубленно занимался вопросами их расчёта, в том числе с учётом развития пластических деформаций. В 1935 году в содружестве с профессором А.Н.Гениевым он окончил капитальный труд «Основы металлических конструкций», преобразованный в учебник «Металлические конструкции» (1948; переиздан в 1952, 1961; переведен на семь языков). Большое внимание уделял учёный и разработке конструктивных форм, позволяющих применять передовую технологию сварки; возможностям перехода в тяжёлых конструкциях на низколегированные, а также термоупрочненные и высокопрочные стали. Наиболее крупным научным достижением Н.С.Стрелецкого стал созданный под его руководством метод расчёта строительных конструкций по предельным состояниям, в котором общий коэффициент запаса расчленён на три коэффициента – однородности, перегрузки и условий работы. Были сформулированы также понятия предельных состояний и нормативных и расчётных нагрузок, проведены исследования упруго-пластических свойств как материала, так и конструкции, определён допуск частичного пластического деформирования материала, что позволило на 6–12% снизить его весовые показатели. Совершенствование методов расчёта (более строгая оценка работы конструкции, в том числе учёт оптимизации на стадии подбора сечений) дало возможность ЦНИИСКу имени Кучеренко совместно с другими организациями в 1982 году разработать СНиП П-23-81, обеспечивающий дополнительную экономию стали в строительных металлоконструкциях. В годы Великой Отечественной войны многие мосты, спроектированные Н.С.Стрелецким, играли исключительную стратегическую роль и поэтому были взорваны. Но после войны все они были восстановлены. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1944). В послевоенные годы Н.С.Стрелецкий продолжал работать в МИСИ и руководить кафедрой металлоконструкций. Помимо преподавательской деятельности он занимался разработкой основ типизации транспортных и промышленных сооружений, изучением процессов разрушения стальных конструкций, вопросами несущей способности сооружений в целом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1966 года за выдающиеся заслуги в развитии инженерно-строительной науки и подготовке научных и инженерных кадров Стрелецкому Николаю Станиславовичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Память о себе Н.С.Стрелецкий оставил в своих учениках, многие из которых под его руководством стали известными учёными, докторами наук, профессорами и возглавляли научно-исследовательские, учебные и проектные институты по всей стране. Жил в Москве. Умер 15 февраля 1967 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награждён 4 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Сочинения: Способы расчета безраскосных балок с параллельными поясами и узловой нагрузкой, Санкт-Петербург, 1913; Законы изменения веса металлических мостов, Москва, 1926; Новые идеи и возможности в металлических промышленных конструкциях, Москва—Ленинград, 1934; Курс мостов. Металлические мосты, Москва, 1931; Курс металлических конструкций, Ленинград— Москва, 1940—1944; Вопросы типизации мостовых сооружений, Москва, 1953; Избранные труды, Москва, 1975. Литература: Н.С.Стрелецкий и советская школа проектирования и исследования металлических конструкций, в книге: Металлические конструкции. К 70-летию Н.С.Стрелецкого, Москва, 1962.

1886

Поль Пьер Леви (Lйvy)

французский математик, член Парижской Академии Наук (1964). Доктор математики (1911), ученик Ж. Адамара. Родился в Париже. С 1920 профессор Политехнической школы в Париже. Основные работы по теории вероятностей (где он был одним из основоположников общих предельных теорем и теории случайных процессов), функциональному анализу, теории функций, механике. Умер в Париже 15 декабря 1971 года. Сочинения: Theorie de l"addition des variables alйatoires, 2 йd., ., 1954; в русском переводе — Конкретные проблемы функционального анализа, Москва, 1968; Стохастические процессы и броуновское движение, Москва, 1972 (библиография трудов Леви).

1887

Карим Галиевич Тинчурин

татарский советский драматург и театральный деятель, заслуженный артист Татарской АССР (1926). Родился в деревне Аккуль, ныне Беднодемьяновского района. Учился в медресе в Казани (1900—1905). Первую пьесу "Дискуссия" написал в 1906. С 1910 актер театральной труппы "Сайяр"; с 1918 ее руководитель и режиссер. В первые годы работы татарского советского театра Тинчурин создавал для него репертуар: комедии "Юсуф и Зулейха" и "Попугай" (обе 1918). "Американец" (1925) и др. В сатирической комедии "Без ветрил" (1926), значительном явлении татарской советской драматургии, показан крах отщепенцев, выступивших в годы революции против родного народа. Популярностью пользуется мелодрама "Голубая шаль" (1926). В 1930-е гг. в драматургии Тинчурина появляется образ положительного героя-современника: музыкальная драма "На реке Кандре" (1932), пьесы "Семья деда Булата" (совместно с К.Наджми, 1933), "Их было трое" (1935). Умер 7 мая 1947 года. Сочинения: Сайланма драмалар hэm комедиялар, т. 1—2, Казан, 1969—1971; в русском переводе — Их было трое, Москва, 1937. Литература: История татарской советской литературы, Москва, 1967.

1889

Роберт (Чарльз) Бенчли

американский театральный критик, киноактер и юморист. И сын, и внук его стали писателями (внук Питер написал "Челюсти"). О себе говорил: "Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы понять, что у меня нет таланта писать, но я уже не мог бросить, так как был слишком знаменит".

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |