-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108968

Комментариев: 6801

Написано: 117440

Записей: 108968

Комментариев: 6801

Написано: 117440

14 сентября родились... |

1903

Николай Васильевич Богданов

командир 18-го гвардейского Краснознамённого артиллерийского полка Приморской армии Северо-Кавказского фронта, гвардии полковник. Родился в селе Балашёвка (по другим данным - село Болотово) Опоченского уезда псковской губернии, ныне Опоченского района Псковской области в семье крестьянина. Русский. Образование среднее. До военной службы жил в Красногородском районе Ленинградской области, работал секретарем комсомольской ячейки села Покровское, затем секретарем волостной земельной комиссии с селе Красное и секретарем волостного комитета комсомола. В Красной Армии с августа 1925 года. В 1925 году поступил во 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу (ныне Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской Революции). Курсант Богданов был помощником командира курсантского взвода, а также комсомольским и партийным активистом: избирался членом комсомольского бюро, был членом Выборгского райкома комсомола города Ленинграда, депутатом Ленинградского горсовета. Член ВКП(б) с 1926 года. После окончания училища в октябре 1929 года Богданов проходил службу в 120-м артиллерийском полку артиллерии резерва Главного командования Украинского военного округа (Днепропетровск): командир взвода, помощник командира и командир батареи, начальник штаба дивизиона, командир дивизиона. В 1937 году окончил Курсы усовершенствования командного состава (КУКС) РККА в городе Пушкин Ленинградской области. За время службы проявил себя отличным командиром, его подразделения неизменно были лучшими по уровню боевой подготовки. В 1938 году Богданов одним из первых среди командиров подразделений РККА был награждён орденом «Знак Почёта». С августа 1938 года - командир 7-го корпусного артиллерийского полка 7-го стрелкового корпуса (затем переименован в 265-й корпусный артиллерийский полк) Одесского военного округа. С июня 1941 года майор Н.В.Богданов - на фронтах Великой Отечественной войны. В составе войск Южного фронта и Приморской армии отличился в оборонительной операции в Молдавии и Бессарабии (июнь-июль 1941), при обороне Одессы (июль-октябрь 1941), в оборонительных боях в степной части Крыма (октябрь 1941), при обороне Севастополя (октябрь1941 – июнь 1942). Его полк наносил врагу значительный урон. Находясь с орудиями в боевых порядках пехоты, Богданов умело и бесстрашно руководил действиями артиллеристов, в решающие моменты боя сам вставал к орудию, участвовал в рукопашных схватках с фашистами. Полк Богданова за время участия в войне уничтожил и повредил до 300 танков, до 300 орудий, несколько тысяч живой силы румынской и немецкой армий. За массовый героизм личного состава (почти все артиллеристы полка имели боевые награды, полк успешно выполнял боевые задачи при уровене потерь в 50 %) в апреле 1942 года полк получил гвардейское знамя и стал 18-м гвардейским артиллерийским полком. В июне 1942 года, поддерживая атаки стрелковых подразделений, Богданов умело управлял огнём полка в районе Мекензиевых высот под Севастополем. Многократно во главе группы бойцов вступал в рукопашные схватки с врагом. В одной из них в конце июня 1942 года Богданов получил тяжёлое ранение и был эвакуирован в госпиталь на Кавказ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 октября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, за умелое управление полком в период боёв под Одессой и Севастополем и проявленные при этом мужество и отвагу гвардии полковнику Богданову Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После излечения с сентября 1942 года - заместитель командира - начальник артиллерии 209-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. В январе 1943 года Н.В.Богданов был назначен командиром 20-й артиллерийской дивизии РГК 2-го артиллерийского корпуса прорыва РГК Брянского фронта. Участник Курской битвы: в июле 1943 года артиллеристы Богданова помогали пехоте при прорыве долговременной многоэшелонированной вражеской обороны в районе посёлка Ульяново Калужской области. Затем доблестно действовал в Орловской и Брянской наступательных операциях, где руководил дивизией при штурме города Карачев, прорыве немецкой обороны в районе города Киров, при форсировании реки Десна. 4 октября 1943 года в бою по прорыву немецкой оборонительной линии "Пантера" по рубежу реки Проня в Брянской области Н.В.Богданов погиб. Похоронен в городе Брянске.

Депутат Верховного Совета Украинской ССР (1938-1943). В городах Севастополе и Днепропетровске именем Н.В.Богданова названы улицы. В Днепропетровске на доме, в котором жил Н.В.Богданов, установлена мемориальная доска. Приказом Министра обороны СССР от 12 мая 1975 года Герой Советского Союза Н.В.Богданов навечно зачислен в списки курсантов Коломенского высшего артиллерийского командного ордена Ленина Краснознамённого училища имени Октябрьской Революции. В казарме 7-й батареи училища оборудован уголок Героя Советского Союза Н.В.Богданова.

Полковник (10 февраля 1942). Награждён орденом Ленина (8 октября 1942), орденами Красного Знамени (1941), Отечественной войны 1-й степени (31 октября 1943, посмертно), «Знак Почёта» (28 февраля 1938).

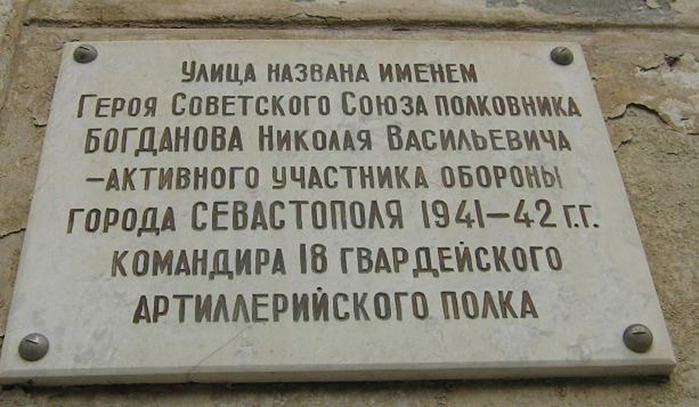

Аннотационный доски установлены в городе Севастополь (Украина) на доме №22

и на доме №23 по улице Богданова.

Аннотационный знак установлен в городе Севастополь (Украина) на улице Богданова.

Мемориальная доска установлена на доме 52а по улице Комсомольской в городе Днепропетровск (Украина).

1903

Сергей Семенович Петрухин

русский советский ученый в области конструирования и производства металлорежущих инструментов (Тула), доктор технических наук, профессор. Под его руководством в предвоенные годы на Тульском оружейном заводе созданы отраслевые нормали для режущих и мерительных инструментов, используемых при производстве стрелкового оружия. В 1956-1963 гг. ректор Тульского механического института. Заслуженный машиностроитель РСФСР

1903

Март Рауд

эстонский советский писатель, народный писатель Эстонской ССР (1972). Член КПСС с 1945. Родился в волости Айду, ныне Вильяндиского района Эстонии. В 1924—1925 посещал лекции в Тартуском университете. Первый сборник стихов — "Миражи" — опубликован в 1924; сборник "Далекий круг" (1935) написан в реалистичных традициях. В романах "Топор и луна" (1935) и "Базар" (1937) даны сатирические картины буржуазных нравов. В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 изданы сборники стихов "Боевое слово" (1943), "Новые мосты" (1945); в конце 1940—1970-х гг. — сборники "Два сосуда" (1946), "Все дороги" (1953), "Золотая осень" (1966, русский перевод, 1969), "Письмена следов" (1972) и др. Рауд — автор сборника новелл "Лицом к лицу" (1959), комедии "Летняя ночь наяву" (постановка, 1962). Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями. Сочинения: Teosed, kd. 1—4, Tallinn, 1963—1967; в русском переводе. — Избранное. (Стихи и поэмы), Москва, 1957; Каменистые борозды. Рассказы, Москва, 1970. Литература: Очерк истории эстонской советской литературы, Москва, 1971.

1904

Граир Арамович Гарибян

российский оператор. В 1931 г. окончил операторский факультет Государственного техникума кинематографии. С этого же года работал на киностудии «Союздетфильм» первоначально как 2-й оператор. Как главный оператор снял фильмы: «Жила-была девочка» (1944), «Сын полка» (1946), «Чук и Гек» (1953), «Чемпион мира» (1955), «Земля и люди» (1956), «Авиценна» (1957), «Дело было в Пенькове» (1958), «Когда цветут розы» (1959), «Леон Гаррос ищет друга» (1960), «Понедельник день тяжелый» (1964), «Дальние страны» (1964), «Дальние страны» (1965), «Спасение утопающего» (1968), «Старый дом» (1970), «Хуторок в степи» (1971) и др. Его творчество отличается мягким лиризмом в передаче пейзажа и портретов действующих лиц.

1904

Пьетро Джерми

итальянский режиссер, сценарист, актер. Под художественным руководством А.Блазетти снял свой первый фильм «Свидетель» (1945). Автор кинолент «Заблудшая молодежь» (1947), «Во имя закона» (1949), «Дорога надежды» (1950), «Город защищается» (1951). Затем были фильмы «Машинист» (1956), «Проклятая путаница» (1959) «Развод по-итальянски» (1962), «Соблазненная и покинутая» (1964), «Дамы и господа» (1966), «Серафино» (1968), «Альфредо, Альфредо» (1971). Начатый им фильм «Друзья мои» (1975) из-за смерти автора был закончен режиссером Марио Моничелли. Снимался в собственных фильмах и в фильмах других режиссеров. Был соавтором сценариев своих картин и картин других режиссеров.

1904

Семен Денисович Игнатьев

министр госбезопасности СССР с 1951 по 1953 гг. Родился в деревне Карловка Херсонской губернии. Член ВКП(б) с 1928г. С 1920 г. в органах ВЧК, на комсомольской и профсоюзной работе. С 1935 г. на партийной работе. В 1935г. окончил Всесоюзную промышленную академию. В 1951 – 1953 гг. - министр государственной безопасности СССР. Умер 27 ноября 1983 года.

1904

Рихард Мохаупт

немецкий композитор, театральный дирижер и пианист. При нацистском режиме эмигрировал, в 1939-1955 гг. жил в Нью-Йорке, где преподавал. В его лучших сочинениях положительные элементы современной музыкальной речи сочетаются с доходчивостью бытовой популярной музыки. Среди сочинений: оперы (даты постановок) – Трактирщица из Пинска» (1938), «Бременские городские музыканты» (1949), «Двойные хлопоты» (1954), «Зеленый какаду» (1958, посмертно); 4 балета; для двойного хора и оркестра – «Буколика» (1948); для контральто и оркестра – «Трилогия» (1951); для оркестра – «Музыка городских дудочников» (1941), симфония (1942); концерты (с оркестром) – для фортепьяно, для скрипки; камерная музыка; фортепьянные пьесы; песни.

1904

Семен Андреевич Свашенко

украинский и российский актер. Родился в селе Дергачи, Харьковской губернии. Заслуженный артист РСФСР (1967). Учился в Киевском театральном институте имени Н.Лысенко (1921-1924). С 1924 — актер театров и киностудий Киева, Одессы, киностудий «Межрабпомфильм», «Союздетфильм». С 1945 — актер Театра-студии киноактера и киностудии «Мосфильм». Скончался 23 ноября 1969 года

1904

Иван Николаевич Сергеев

командир роты 545-го стрелкового полка (389-я Бердичевская стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), старший лейтенант. Родился в селе Урынок ныне Должанского района Орловской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1927 года. Окончил торфяной техникум, работал заместителем директора торфопредприятия имени Максима Горького в посёлке (ныне посёлок городского типа) имени Воровского Ногинского района Московской области. Призван в армию Ногинским райвоенкоматом в 1941 году. Воинскую службу проходил в составе контингента советских войск в северной части Ирана, который был туда введен в августе - сентябре 1941 года для защиты иранских нефтяных месторождений от возможного захвата их войсками Германии и их союзниками, а также защиты транспортного коридора, по которому союзниками осуществлялись поставки по ленд-лизу для Советского Союза. В южную часть Ирана были введены войска Великобритании. В 1942 – 1943 годах в Иране постоянно находилось от 2 до 4 советских стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии и ряд отдельных частей артиллерийской и инженерной поддержки. В Великой Отечественной войне принимал участие с июля 1944 года. В составе 3-й гвардейской армии с 13 июля 1944 года принимал участие в Львовско-Сандомирской наступательной операции 1-го Украинского фронта. В ходе операции 389-я стрелковая дивизия участвовала в прорыве вражеской обороны и наступлении на рава-русском направлении. 20 июля 3-я гвардейская армия вступила на территорию Польши, продолжая стремительное наступление, разгромила вражескую группировку в районе посёлка Аннополь (севернее города Сандомир) и 29 июля вышла к Висле. Подразделения 389-й стрелковой дивизии в тот же день форсировали Вислу и захватили небольшой плацдарм. И.Н.Сергеев отличился в этой операции. Во главе штурмовой группы из 30 бойцов 29 июля 1944 года форсировал Вислу в районе севернее Сандомира. Захватив небольшой плацдарм, малочисленная группа в течение 2 суток отразила 9 вражеских контратак и обеспечила переправу других подразделений полка. 2 августа во время боёв за удержание и расширение захваченного плацдарма И.Н.Сергеев погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Вислы и в боях на захваченном плацдарме, старшему лейтенанту Сергееву Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). По данным двухтомника /1/, похоронен в селе Грудза Яновского района (ныне Яновского повята) Люблинского воеводства (Польша). Именем Героя названа улица в посёлке городского типа имени Воровского. Награждён орденом Ленина (23 сентября 1944), медалями.

1904

Семён Алексеевич Сердитов

командир взвода 269-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, сержант. Родился в селе Ношуль ныне Прилузского района Республики Коми в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал лесорубом, электромонтером мехлестранхоза. В Красную Армию призван в 1942 году Прилузским райвоенкоматом Коми АССР. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Участвовал в боях за освобождение от немецких захватчиков городов Белгород и Харьков. Командир взвода 269-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) сержант Семён Сердитов 3 октября 1943 года в бою на острове Казачий на Днепре с пятью бойцами ворвался в траншею, лично уничтожил двенадцать солдат и захватил пулемет противника. При наступлении на село Лютеж Вышгородского района Киевской области Украины первым ворвался в село, где уничтожил шестерых гитлеровцев. 18 октября 1943 года С.А.Сердитов в бою за безымянную высоту проявил геройский подвиг, ценой своей жизни обеспечив успех батальону при наступлении... Похоронен в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Сердитову Семёну Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Именем Героя Советского Союза С.А.Сердитова названы улица и средняя школа в селе Ношуль. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

1904

Николай Кириллович Скржинский

советский конструктор автожиров, самолётов и вертолётов. Родился в Киеве. В 1928 г. окончил Киевский политехнический институт. В 1928—1932 гг. работал в отделе морского опытного самолётостроения в Москве. В 1929 году вместе с Н.И.Камовым построил первый в СССР автожир КАСКР-1 «Красный инженер», а в 1931 г. — его модификацию КАСКР-2. В мае 1931 года автожир эффектно демонстрировался в полёте над Ходынским полем членам правительства и представителям командования ВВС Красной Армии. В 1932—1940 гг. работал в Центральном аэрогидродинамическом институте; участвовал в разработке автожиров «А-4», «А-9», «А-10», «А-12». С 1947 г. — заместитель главного конструктора в ОКБ А. С. Яковлева, с 1957 г. — главный конструктор. Участвовал в создании истребителей «Як-9», «Як-3», «Як-25», вертолёта «Як-100»; руководил проектными и научно-исследовательскими работами по вертолёту «Як-24» — крупнейшему в мире в то время. Умер в 1957 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище (5 участок, 14 ряд.). Награды: орден Ленина; орден Отечественной войны 2-й степени; орден Трудового Красного Знамени; орден Красной Звезды; медали; знак «Лучшему ударнику» — за создание и успешное производство автожира ЦАГИ «А-4».

1904

Андрей Григорьевич Фроленков

командир 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, полковник. Родился в деревне Гренково Оленинского района Тверской области в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1929 года. Образование неполное среднее. В 1922 году призван в ряды Красной Армии. В 1925 окончил Московскую пехотную школу. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1943 году окончил ускоренный курс Военной академии Генерального штаба. В первые дни войны А.Г.Фроленков командовал полком в 137-й стрелковой дивизии. Его бойцы противостояли натиску наглого, уверенного в непобедимости врага, нанесли ему значительный урон. С тех пор командование, проверив качества А.Г.Фроленкова на деле, ставило ему ответственные задачи, которые он выполнял старательно, творчески. В октябре 1943 года дивизия из-под Гомеля перешла к Днепру в районе восточнее Лоева. Комдив получил задачу — в кратчайший срок подготовиться к форсированию реки и провести его с минимальными потерями. Для форсирования реки А.Г.Фроленков построил боевой порядок дивизии в два эшелона: в первом — два стрелковых полка и во втором — один. От каждого полка первого эшелона были выделены по батальону для захвата плацдарма на вражеском берегу и обеспечения переправы остальных подразделений. Полк второго эшелона должен был развивать успех на западном берегу. Командир дивизии А.Г.Фроленков знал, что в районе Лоева в конце сентября — начале октября была неудачная попытка форсировать Днепр частями 61-й армии: противник организовал здесь прочную оборону западного берега. Необходимо было усыпить бдительность врага. В полосе 193-й дивизии, намеченной для форсирования, на побережье и в ближайшем тылу царила полная тишина: не было видно войск, не проводилось никаких работ. В то же время левее, в 3-4 километрах вниз по реке, показывалось больше движения и подготовки к форсированию. Эти мероприятия в какой-то степени ввели в заблуждение гитлеровцев, и они снизили бдительность на участке главного удара дивизии. В тылу дивизии в течение нескольких дней командир дивизии А.Г.Фроленков проводил усиленную подготовку десантников. Передовые батальоны дивизии должны были начать форсирование без выстрела, но под гром артиллерийской подготовки на вспомогательном участке. Вся же дивизионная, приданная и поддерживающая артиллерия была подготовлена для нанесения мощного удара по обороне противника, для поддержки десанта по его сигналу. На рассвете 15 октября 1943 года с первыми выстрелами нашей артиллерии десантники первого рейса бросились к реке. Этому рейсу потребовалось всего 25 минут на погрузку, переправу через реку и высадку на западном берегу. Гитлеровцы заметили десант поздно и не успели подготовиться к отражению. Поэтому и бой в первой траншее, которая была на песчаном берегу, прошел скоротечно. По сигналу с западного берега всей мощью артиллерии дивизии был нанесен удар по второй траншее, которая проходила по высокому берегу реки. На плацдарме трудно пехоте без пушек: нужно выбить врага из укрепленных огневых точек и отражать его многочисленные яростные контратаки. При форсировании рек огонь орудий прямой наводки часто решает успех захвата и удержания плацдарма. А.Г.Фроленков понимал это. Он требовал, чтобы в каждом рейсе на паром брали часть полковой артиллерии и пушки истребительного противотанкового дивизиона. Хорошим организатором форсирования показал себя командир дивизии. Сплошная низкая облачность благоприятствовала форсированию — погода была нелетная. Отдельные истребители противника, прорывавшиеся па малой высоте сквозь облачность в район переправы, встречались интенсивным зенитным огнём и не могли уже наносить бомбово-штурмовые удары по подразделениям дивизии. В полосе форсирования дивизии па левом фланге был остров Ховренков. Когда над рекой рассеялся туман, с острова открыли огонь по переправляющимся подразделениям пулеметы врага. Артиллерийский огонь не смог подавить пулемёты врага, укрытые в складках местности. Тогда командир дивизии А.Г.Фроленков высадил на остров с тыла очередной рейс десантников. Остров был очищен, форсирование реки продолжалось. Вслед за первыми батальонами на западный берег пошли вторые батальоны полков. К полудню на плацдарме развернулись ещё два батальона и вся полковая артиллерия. Они спешили вперед, примыкая к передовым подразделениям, которые уже отбросили немцев и увеличили захваченный плацдарм по глубине до 2 километров. Огонь вражеских пулемётов уже не достигал до района переправы. Ударная сила дивизии на плацдарме наращивалась с каждым часом. В ночь на 16 октября 1943 года все части дивизии с артиллерией были за Днепром. На другой день был освобожден Лоев и дивизия пошла вверх по берегу реки, круто поворачивавшей от Лоева на северо-запад. 17 октября 1943 года в районе переправы дивизии А.Г.Фроленкова была организована главная переправа 65-й армии с постоянным мостом под тяжелые грузы. По ней на западный берег Днепра были переправлены тяжелая артиллерия, танковые корпуса, а позже и корпуса соседней 48-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма полковнику Фроленкову Андрею Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1709). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. В 1950 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. С 1958 года генерал-лейтенант А.Г.Фроленков — в запасе. Жил в Киеве. Скончался 1 октября 1965 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. Награжден двумя орденами Ленина (30 октября 1943; 24 июня 1948), пятью орденами Красного Знамени (19 июня 1943; 3 октября 1943; 3 ноября 1944; 29 мая 1945; 21 августа 1953), орденом Суворова 2-й степени (№ 1600 от 10 апреля 195), орденом Кутузова 2-й степени (№ 1004 от 23 июля 1944), орденом Красной Звезды (16 августа 1936), иностранными орденом. В посёлке Лоев Гомельской области именем Героя названа улица и установлена мемориальная доска.

1904

Иван Васильевич Цымбал

парторг батальона 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, младший лейтенант. Родился в селе Троицкое ныне Славянского района Донецкой области Украины в крестьянской семье. Украинец. Образование незаконченное высшее. Член ВКП(б)/КПСС с 1926 года. Работал на строительстве Славянского новосодового завода. С началом войны в июне 1941 года завод, находившийся в процессе пуска, был эвакуирован в городе Березники ныне Пермского края. Сюда же перехал и Цымбал. В Красной Армии с 1942 года. В том же 1942 году окончил курсы политического состава. На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1942 года. Парторг батальона 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) младший лейтенант Иван Цымбал в числе первых с группой бойцов 15 октября 1943 года форсировал реку Днепр в районе села Каменка Репкинского района Черниговской области Украины. Группа отважного офицера-политработника ворвалась во вражеские траншеи, где захватила два миномёта и два пулемёта. При отражении контратаки противника младший лейтенант Цымбал И.В. проник в подбитый вражеский танк и открыл огонь по наступающим гитлеровцам, чем обеспечил выполнение боевой задачи по овладению и удержанию плацдарма на правом берегу Днепра подразделениями 685-го стрелкового полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Цымбалу Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1529). В 1944 году И.В.Цымбал окончил курсы заместителей командиров по политической части, затем - Высшие всеармейские военно-политические курсы. С 1946 года капитан Цымбал И.В. - в запасе. Жил в административном центре Днепропетровской области Украины – городе Днепропетровске. Работал управляющим конторой «Главкомплект». Скончался 15 февраля 1973 года. Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.

1905

Пьер Бискай (Pierre Biscay)

французский шахматист и шахматный композитор, международный шахматный арбитр (1952), международный арбитр по шахматной переписке (1957). Умер 30 июля 1969 года.

1905

Аркадий Николаевич Кольцатый

оператор, режиссер. Заслуженный артист Белорусской ССР (1935), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), Лауреат Сталинской премий (1946, 1951, 1952). В 1927 окончил операторское отделение Ленинградского кинофототехникума и отделение кинорежиссуры Высших курсов Ленинградского института истории искусств.

1905

Пётр Корнилович Корягин

старшина понтонной роты 44-го моторизованного понтонно-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта, старший сержант. Родился в селе Новый Тукшум ныне Шигонского района Самарской области в семье служащего. Русский. Образование начальное. Работал лесником и помощником лесничего. В Красной Армии в 1926-29 годах и с января 1942 года. Окончил школу младших командиров. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Старшина понтонной роты 44-го моторизованного понтонно-мостового батальона (2-я понтонно-мостовая бригада, 46-я армия, 2-й Украинский фронт) старший сержант Пётр Корягин 4 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай 108-й стрелковой дивизией в районе населённого пункта Сигетуй-фалу, расположенного в 20-и километрах южнее венгерской столицы - Будапешта, командуя расчётом понтона, высадил десант пехоты на пристань города Эрчи и, воспользовавшись замешательством противника, повёл бойцов в атаку. В результате смелых и решительных действий отважного воина-понтонёра гитлеровцы были выбиты из траншей первой позиции и советскими пехотинцами под командованием старшего сержанта Корягина П.К. захвачен плацдарм на правом берегу Дуная. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Корягину Петру Корниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6382). В 1945 году старшина Корягин П.К. демобилизован. Работал лесничим. Затем жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне - Самара). Скончался 28 декабря 1982 года. Похоронен в Самаре на Лесном кладбище. Награждён орденом Ленина, медалями.

1906

Иван Андреевич Анкудинов

командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка 351-й Шепетовской Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 18-й армии 4-го Украинского фронта, подполковник. Родился в селе Липяги Мордовские, ныне Волжского района Самарской области, в семье крестьянина. Мордвин. Член ВКП(б) с 1930 года. В 1927 году окончил профтехшколу. Работал бригадиром транспортной бригады. На военную службу призван в 1928 году Молотовским райвоенкоматом Куйбышевской области. Проходил службу в 107-м отдельном дивизионе войск ОГПУ - красноармеец, командир отделения. В 1932 году окончил Ново-Петергофскую школу пограничной охраны и войск ОГПУ. Служил на государственной границе в должностях помощника начальника и начальника погранзаставы (Каменец-Подольский пограничный отряд, Украинский пограничный округ), помощника начальника штаба и начальника штаба погранкомендатуры на границе с Литвой, с 1939 года - на границе с Польшей. Принимал участие в освободительном походе РККА в Западную Белоруссию в сентябре 1939 и в советско-финской войне 1939-1940 г. С первого дня Великой Отечественной войны на фронте. Сражался на Западном, Центральном, Брянском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Начальник штаба 3-й пограничной комендатуры 18-го пограничного отряда старший лейтенант Анкудинов вывел своих подчинённых из окружения в июле 1941 года. В бою под станцией Капцевичи Могилевской области 24 июля 1941 года сводный отряд пограничников под его командованием отбил атаку превосходящих сил противника, нанеся немцам большие потери. Анкудинов был тяжело ранен, но остался в бою до потери сознания. После излечения в госпитале в Воронеже в конце 1941 года направлен на курсы комсостава в Казань. С лета 1942 года - в разведотделе штаба Брянского фронта. Затем перешел на командную работу. В качестве начальника штаба и заместителя командира стрелкового полка участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины. Дважды ранен в боях. Командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка (351-я Шепетовская Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 18-я армия, 4-й Украинский фронт) подполковник Иван Андреевич Анкудинов отличился в боях в Закарпатье в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции. Его полк 26 октября — 30 ноября 1944 года участвовал в освобождении городов Мукачево, Ужгород Закарпатской области Украины, форсировал водные преграды и штурмом овладел населенными пунктами Стретава, Палин и другими. За эти дни полком было уничтожено до 500 и взято в плен около 2000 солдат и офицеров противника. 30 ноября 1944 года подполковник И.А.Анкудинов погиб в бою при форсировании реки Ондава на подступах к городу Требишов (Чехословакия)...

Похоронен в городе Ужгороде Закарпатской области (Украина) на холме Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, подполковнику Анкудинову Ивану Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина (24 марта 1945), Красного Знамени (17 августа 1944), Суворова 3-й степени (6 ноября 1944), Отечественной войны 1-й степени (13 июня 1944), тремя орденами Красной Звезды (1 сентября 1942, 29 мая 1944, 3 ноября 1944), медалями. В областном центре Закарпатской области Украины – городе Ужгороде имя Героя Советского Союза И.А.Анкудинова носит одна из улиц.

1906

Андрей Максимович Волошин

командир 295-го гвардейского Гумбинненского Краснознамённого стрелкового полка (96-я гвардейская Иловайская Краснознамённая стрелковая дивизия, 28-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии подполковник. Родился в селе Калюжино ныне Кегичевского района Харьковской области в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1927 года. Окончил неполную среднюю школу. В 1928-1931 годах служил в 45-м отдельном Теркском кавалерийском дивизионе войск ОГПУ. Участвовал в боях с бандами на Кавказе. В 1933 году прошёл обучение на Курсах командирской переподготовки и ежегодные сборы при 23-й стрелковой дивизии. После демобилизации был комсоргом, политруком Зеньковской машино-тракторной станции (Полтавская область). Избирался председателем Зеньковского городского Совета депутатов. В 1941 году окончил третий курс Харьковского инженерно-экономического института. С началом Великой Отечественной войны вновь призван в Красную Армию. С июля 1941 года – комиссар стрелкового батальона на Юго-Западном фронте. Был ранен. После излечения в госпитале политрук Волошин назначен военкомом 3-го отдельного стрелкового батальона 43-й отдельной стрелковой бригады. В составе 5-й армии Западного фронта с декабря 1941 года участвовал в боях под Москвой, за что был награждён орденом Красной Звезды. В боях был дважды ранен. В апреле 1942 года бригада была переформирована в 258-ю стрелковую дивизию. В сентябре-августе 1942 года дивизия воевала на Воронежском фронте, а с октября включена в состав Донского фронта и в составе 1-й гвардейской и 24-й армий участвовала в оборонительных боях севернее Сталинграда и контрударе войск в районе села Вертячий (ныне - Городищенский район Волгоградской области). В октябре 1942 года, когда был ликвидирован институт комиссаров, Волошина перевели на командную должность. В боях под Сталинградом майор Волошин возглавил 999-й стрелковый полк. В декабре 1942 года на Юго-Западном фронте (в составе 5-й танковой армии) он участвовал в разгроме тормосинской группировки противника. В январе 1943 года дивизия вошла в состав 5-й ударной армии и передана в подчинение Южного фронта, где в ходе Ростовской наступательной операции вышла к реке Миус. За боевые заслуги 4 мая 1943 года 258-я стрелковая дивизия была преобразована в 96-ю гвардейскую. Во время попытки прорыва Миус-фронта в июле 1943 года 5-я ударная армия вышла на рубеж Степановка-Мариновка (Шахтёрский район Донецкой области), образовав тем самым плацдарм на правом берегу реки Миус. Противник предпринимал яростные попытки ликвидации плацдарма и вынудил советские войска к отступлению. Только 295-й гвардейский стрелковый полк продолжал удерживать Степановку. Когда кольцо окружения начало смыкаться, Волошин дал приказ полку идти на прорыв. Сам командир выходил последним с группой разведчиков и ротой автоматчиков, прикрывавших отход. 18 августа 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции войска фронта прорвали оборону гитлеровцев на реке Миус. 96-я гвардейская стрелковая дивизия отличилась во время штурма Саур-могилы – мощного узла обороны врага, расположенного на господствующей высоте (277,9 метра) и имеющей важное тактическое значение. 295-й гвардейский стрелковый полк Волошина наступал по западным скатам кургана и занял высоту 183,0, чем нарушил систему оборону противника. За отличие в операции дивизия получила почётное наименование «Иловайской». В дальнейшем А.М. Волошин во главе полка участвовал в Мелитопольской (с 20 октября на 4-м Украинском фронте) и Никопольско-Криворожской операциях. Во время боёв по ликвидации никопольского плацдарма полк Волошина очистил от противника левый берег реки Днепр севернее Великой Лепетихи (Херсонская область) и после трёхдневных боёв 8 февраля 1944 года захватил плацдарм на правом берегу. В марте 1944 года армия (с 29 февраля на 3-м Украинском фронте) участвовала в Березнеговато-Снигирёвской операции. В конце марта 1944 года 96-я гвардейская стрелковая дивизия передана в подчинение 28-й армии и в мае передислоцирована на 1-й Белорусский фронт. На начальном этапе Белорусской операции вновь отличился 295-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии подполковника Волошина. На рассвете 24 июня 1944 года войска 1-го Белорусского фронта начали наступление. А.М.Волошин, находясь непосредственно в боевых порядках, первым из атакующих подразделений поднял свой полк в атаку вплотную за огневым валом. Своими действиями он не дал гитлеровцам воспользоваться долговременной эшелонированной обороной и прорвал её у деревни Гороховищи (Октябрьский район Гомельской области), дал возможность расширить прорыв и ввести в него другие части. Не снижая темпов наступления, полк вышел к селу Ельцы и внезапным ударом во фланг левой группировки разгромил её, чем содействовал успеху всего наступления. 26-27 июня глубоким обходом вышел в тыл вражеской группировки в районе сёл Зеленковичи-Зубаревичи, разгромил её и захватил три батареи тяжёлой артиллерии. Это дало возможность частям дивизии 27 июня форсировать реку Птичь и сходу овладеть посёлком Глуск (Могилёвская область). В дальнейшем полк продолжал наступать впереди дивизии и к 2 июля 1944 года освободил 85 населённых пунктов, в боях уничтожил около 1500 солдат и офицеров противника, захватил шесть танков и самоходок, 30 пушек и миномётов, свыше 80 пулемётов, 25 различных складов, взял в плен более ста гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии подполковнику Волошину Андрею Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7259). В дальнейшем 295-й гвардейский стрелковый полк (в том же боевом составе) продолжал вести бои по освобождению Белоруссии. Он одним из первых форсировал реку Западный Буг в районе Бреста и продолжал преследование противника на территории Польши. В сентябре 1944 года 28-я армия была выведена в резерв и в октябре передана 3-му Белорусскому фронту, в составе которого участвовала в боях в Восточной Пруссии. Здесь полк вновь отличился при штурме Гумбинненского укреплённого района, за что был награждён орденом Красного Знамени и получил почётное наименование «Гумбинненский». После ликвидации окруженных в районе Кенигсберга войск противника 28 армия 20 апреля была передана 1-му Украинскому фронту и в его составе участвовала в Берлинской операции. Боевые действия закончила в Чехословакии. В 1948 году полковник Волошин окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, до 1959 года был в ней преподавателем, затем в запасе. Награждён орденом Ленина (24 марта 1945), двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени (5 июня 1943), тремя орденами Красной Звезды (28 марта 1942; 28 марта 1944; …), медалями. Умер 23 ноября 1974 года. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище. Именем Героя названа улица в посёлке городского типа Кегичевка Харьковской области и городском посёлке Глуск. Почётный гражданин посёлка Глуск.

1906

Аким Венедиктович Желтов

сапёр 387-го отдельного сапёрного батальона 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, красноармеец. Родился в селе Ушинка ныне Руднянского района Волгоградской области в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал на Ашхабадской железной дороге. В Красной Армии с октября 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Сапёр 387-го отдельного сапёрного батальона (213-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) красноармеец Аким Желтов особо отличился при форсировании реки Днепр. 26-29 сентября 1943 года отважный воин-сапёр под огнём противника непрерывно переправлял боеприпасы и военную технику на правый берег Днепра, обеспечивая подразделения всем необходимым для удержания и расширения плацдарма в районе села Днепровокаменка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Желтову Акиму Венедиктовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1481). После войны младший сержант Желтов А.В. демобилизован. Жил и работал в Волгограде. Скончался 1 января 1980 года. Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

1906

Леонид Дмитриевич Ломакин (Леонид Платов)

русский писатель и журналист, автор романов "Архипелаг исчезающих островов", "Страна Семи Трав", киноповести "Птица Маук" (по мотивам романа В.Обручева "Земля Санникова"), сборника "Каменный холм".

1906

Ярослав Прушек (Jaroslav Prek)

чешский востоковед-синолог. Родился в Праге. Был выдающимся организатором и педагогом. Умер 7 апреля 1980 года.

1906

Дмитрий Кононович Сивцев (псевдоним – Суорун Омоллоон)

советский российский писатель, классик якутской литературы, народный писатель Якутии, заслуженный деятель искусств РСФСР и Якутской АССР. Родился в 3-м Жехсогонском наслеге (посёлке) ныне Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Якут. Член КПСС с 1966 года. Начал печататься в 1926 году. В 1928 году окончил Якутский педагогический техникум. Работал артистом и руководителем национальной труппы при Русском народном театре Якутска. Был редактором Якутского книжного издательства, заведовал сектором языка и письменности Института языка и культуры при Совнаркоме Якутской АССР, заведовал литературной частью Якутского музыкально-драматического театра, отделом редакции журнала «Хотугу сулус». В литературу вступил как прозаик и драматург. Его «Кузнец Кюкюр» (1932) считается лучшим произведением якутской драматургии. Уже в 1934 году он был принят в члены только что созданного Союза писателей СССР. Автор сборников рассказов «В цветущей зелени» (1933), «Рассказы» (1937), драм «Ньюргун Боотур Стремительный» (1940), «Сайсары» (1943), «Перед восходом» (1970), трагедии «Айаал» (1940). Сивцев – автор учебников и учебных пособий, соавтор ныне действующего «Букваря». Инициатор и руководитель работ по организации музея политической ссылки в Черкехе и Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» в Соттинцах. В 1945 году Сивцев создал оперное либретто первого национального балета «Полевой цветок» (1947). Впоследствии им созданы либретто первой лирической оперы Г.Григоряна «Лоокуут и Нюргусун» в соавторстве с К.Урастыровым (1959), историко-патриотической оперы Г.Литинского «Красный шаман» (1963), историко-драматической оперы Н.Берестова в соавторстве с И.Эртюковым «Неугасимое пламя» (1966); либретто балетов «Орлы летят на Север» Г.Комракова (1960), «Кюн-куо» В.Каца (1970), «Камень счастья» Г.Григоряна (1985), «Абакаяна» Н.Пейко (1982), оперы для детей «Саасчана и Сардана» В.Ксенофонтова (1995). Написал сценарии документальных фильмов «Повесть о земле Якутской», «Якутские алмазы» и «Искусство страны Олонхо». В 1967 году ему было присвоено почётное звание «Народный писатель Якутской АССР». Указом Президента СССР от 24 апреля 1991 года за большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную деятельность писателю Сивцеву Дмитрию Кононовичу (Суорун Омоллоону) присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». На X съезде писателей России в ноябре 1999 года старейшина многонациональной российской литературы Сивцев был избран членом Высшего совета Союза писателей России. Самым великим делом в его жизни было участие в литературном редактировании книги «Санга кэстыл» (2004) – Нового Завета на якутском языке. Именно этой работе писатель посвятил последние годы жизни. Сивцев – патриарх национальной литературы и драматургии, крупный общественный деятель в области культуры он внёс большой вклад в становление и развитие якутской музыкальной культуры, создавая либретто и сценарии к первым сценическим операм Музыкально-вокального коллектива Национального театра, первым оперным и балетным произведениям как Музыкально-драматического театра, Музыкального театра, так и Театра оперы и балета. Жил в Якутии. Скончался 25 июня 2005 года, на 99-м году жизни. Награждён советскими орденом Ленина (24 апреля 1991), двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета», российским орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (12.09.1996), якутский орденом «Полярной звезды» (17 сентября 2001), медалями, в том числе медалью К.Д.Ушинского и Золотой медаль ВДНХ (1985). Заслуженный деятель искусств РСФСР и Якутской АССР. Академик Академии духовности Якутии. Лауреат Государственной премии Якутии имени П.А.Ойунского и имени А.Е.Кулаковского. Почётный гражданин Республики Саха Якутия (24 апреля 1997). В 2001 году Национальному театру оперы и балета Якутии было присвоено имя Суорун Омоллоона. Сочинения: Талыллыбыт айымньылар. тома 1—2, Якутскай, 1966—1967; в русском переводе. — Избранное, Якутск, 1958; О чем пел хомус, "Полярная Звезда", 1970, № 2. Литература: Максимов Д.К., Пьесы Суорун Омоллона на якутской сцене, Якутск, 1972; Очерк истории якутской советской литературы, Москва, 1970; Народный писатель Суорун Омоллон. Биобиблиографический указатель, Якутск, 1973.

1906

Андрей Ефремович Фатьянов

помощник командира эскадрильи 5-го отдельного скоростного бомбардировочного авиационного полка 14-й армии, старший лейтенант. Родился в селе Новая Дмитриевка ныне Радищевского района Ульяновской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. Работал в сельском хозяйстве, рабочим на стройках. В Красную Армию призван в сентябре 1928 году Ташкентским горвоенкоматом Узбекской ССР. Окончил школу младших командиров, а в 1931 году - Качинскую военную школу пилотов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Помощник командира эскадрильи 5-го отдельного скоростного бомбардировочного авиационного полка (14-я армия) старший лейтенант Андрей Фатьянов совершил шесть успешных боевых вылетов на бомбардировку скоплений войск противника, железнодорожных узлов и баз. 4 февраля 1940 года А.Е.Фатьянов обнаружил на территории противника подбитый самолёт эскадрильи. Бесстрашный лётчик совершил посадку и доставил экипаж на свой аэродром. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту Фатьянову Андрею Ефремовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 387). На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, затем был лётчиком-испытателем в Ташкенте – столице Узбекистана. Отважный лётчик погиб 24 сентября 1942 года в Средней Азии во время испытательного полёта. Похоронен в столице Узбекистана городе Ташкенте. Награждён орденом Ленина. В родном селе установлен бюст Героя.

1906

Иван Петрович Шенгур

командир 12-го отряда торпедных катеров 3-го дивизион торпедных катеров 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота, старший лейтенант. Родился в селе Морозы Кобелякского района Полтавской области (Украина) в семье крестьянина. Украинец. Окончил семь классов Белицкой неполной средней школы. Работал в колхозе. В Военно-морском флоте с 1928 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года. В 1940 году окончил курсы командного состава. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. В начале войны И.П.Шенгур был командиром минно-торпедного катера-разведчика на Черноморском флоте. В 1941 году, во время обороны Одессы, его катер больше месяца сопровождал корабли, доставлявшие в город продовольствие, оружие и войска. В декабре 1941 года под яростным огнём врага принимал участие в высадке десанта, подавляя огневые точки противника. Осенью 1943 года катер И.П.Шенгура, находясь в Азовском море, осуществил десятки смелых нападений на врага в Таганроге, Мариуполе, Осипенко (ныне - Бердянск). 16 сентября 1943 года отряд торпедных катеров И.П.Шенгура ворвался в Новороссийский порт и высадил на берег группу автоматчиков. Гитлеровцы открыли яростный огонь из пушек, миномётов и пулемётов. В этом бою И.П.Шенгур был тяжело ранен. Но мужественный командир не оставил свой пост. Его катера, маневрируя в бухте, на протяжении трёх часов обстреливали огневые точки врага. Подразделение торпедных катеров И.П.Шенгура сражалось за Севастополь, громило врага в румынском порту Костанце, дошло по Дунаю до Белграда. К июлю 1944 года командир 12-го отряда торпедных катеров старший лейтенант И.П.Шенгур совершил 265 боевых выходов. Под его руководством торпедные катера уничтожили четыре быстроходные десантные баржи, два сторожевых катера, повредили восемнадцать торпедных катеров, сбили один самолёт, подавили три артиллерийские батареи врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Ивану Петровичу Шенгуру присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5896). С 1956 года капитан 3-го ранга И.П.Шенгур — в запасе. Жил в Севастополе. Работал в военизированной охране воинской части. Скончался 6 марта 1986 года.

Похоронен на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа» в Севастополе. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Ушакова 2-й степени (№ 20), Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

1907

Пётр Иванович Бакарев

командир 5-й железнодорожной бригады, полковник. Родился в городе Кустанае, Республика Казахстан, в семье рабочего. Русский. С ранних лет жил в городе Севастополе, у старшей сестры, работал подмастерьем. В 1920-е годы закончил вечерний рабфак. В 1929-1930 годах проходил действительную службу в Красной Армии, в железнодорожных войсках в Белоруссии. После увольнения поступил в Ленинградский металлургический институт, окончил 2 курса. Здесь в 1932 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1933 году вновь мобилизован в армию. Служил командиром взвода, роты в14-го железнодорожного полка. В 1938 году окончил Военно-транспортную академию. Великую Отечественную войну встретил в должности военного комиссара 5-й железнодорожной бригады, затем был заместителем командира – начальником политотдела бригады. В начале 1942 года полковник Бакарев принял командование бригадой, сменив ушедшего на повышение генерала Кабанова. Летом 1942 года подразделение 5-й железнодорожной бригады под командованием полковника Бакарева обеспечивали работу Воронежского железнодорожного узла. На участке Острожка - Графская скопилось около 10 тысяч вагонов. Ими забиты все тупики, подъездные пути, на километры вытянулись груженные составы. В этот сложный момент особенно проявились способность и умение П.И.Бакарева организовать личный состав на выполнение поставленной задачи, принимать быстрые и правильные решения. В сложных условиях, под огнем противника, когда часть Воронежа был уже в руках врага, со станции одни за одним уходили эшелоны. Порой интервал между составами составлял 100-200 метров. Одновременно велись работы по восстановлению путей, ремонту и экипировки паровозов. В течение 6 суток эвакуационная операция была закончена. Только со станции Отрожка было выведено 73 паровоза, 450 пассажирских и 5800 товарных вагонов. В 1943 году, когда воска Брянского фронта перешли в наступление, бригада полковника Бакаерва вела восстановительные работы на участках Воронеж - Касторная, Касторная - Старый Оскол, Касторная - Курск и многих других. Восстановление велось в трудных условиях. Противник непрерывно бомбил и обстреливал артиллерией места работ. Разрушенные объекты были сильно минированы. Следуя за наступающими частями, подразделения бригады участвовали в строительстве мостов через такие крупные реки, как Днепр и Сейм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» полковнику Бакареву Петру Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№158). С февраля 1944 года и до конца войны полковник (позднее – генерал-майор технической службы) Бакарев был начальником Управления военно-восстановительных работ № 9 и командовал железнодорожными войсками 2-го Белорусского фронта. Подразделения УВВР-9 обеспечивали два железнодорожных направления западно-европейской колеи: Дзялдово - Торн - Быдгощь - Нойштеттин - Штаргард - Пиритц и Насельск - Торн - Быдгошь - Шнейдемюль - Штаргард. В послевоенное время генерал-лейтенант технической службы Бакарев командовал 4-м и 2-м железнодорожными корпусами. В 1954-1955 годах находился в служебной командировке в Китае. С 1955 года был главным инженером - заместителем начальника Главного управления железнодорожных войск (ГУЖВ), с 1961 года - главным инженером железнодорожных войск, заместителем начальника железнодорожных войск по технической части. Обладая богатейшим опытом восстановления железных дорог в годы Великой Отечественной войны, незаурядными организаторскими способностями, талантом ученого, генерал-лейтенант П. И.Бакарев сумел создать коллектив ученых, конструкторов, практиков, разработать принципы действия войск в условиях ракетно-ядерной войны, заложить ту техническую базу, которая и сегодня во многом определяет производственные возможности основных частей. В 1969 году уволен в отставку. Жил в городе-герое Москве. Скончался 11 ноября 1970 года. Похоронен на Пятницком кладбище города Москвы (участок 14). Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова. Отечественной войны, Красной звезды, медалями.

1907

Никита Дмитриевич Бубновский

председатель Киевского облисполкома, бывший первый секретарь Шполянского райкома КП(б) Украины Киевской области. Родился в селе Маньковцы Подольской губернии ныне Винницкой области Украины. В 1930 году окончил Винницкий сельскохозяйственный институт. В 1930-1931 годах – директор, агроном машинно-тракторной станции. В 1933-1941 годах – агроном Шполянского районного земельного отдела (Киевская область). В 1939 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1941-1943 годах – агроном машинно-тракторной станции, заведующий районным земельным отделом (Саратовская область). В 1944-1950 годах – первый секретарь Шполянского райкома КП(б) Украины (Киевская область). С 17 мая 1950 по 30 мая 1951 года – председатель Киевского облисполкома. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1951 года за перевыполнение в 1950 году плана сбора урожая сахарной свеклы Бубновскому Никите Дмитриевичу, бывшему первому секретарю Шполянского райкома Компартии Украины Киевской области, обеспечившему своей работой перевыполнение в целом по району плана сбора урожая сахарной свеклы на 26,6 процента, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С мая 1951 по май 1952 года – заместитель Председателя Совета Министров Украинской ССР. С мая по сентябрь 1952 года – секретарь ЦК КП(б) Украины. С сентября 1952 по апрель 1954 года – первый секретарь Винницкого обкома Компартии Украины. С 26 марта 1954 по 28 марта 1963 года – секретарь ЦК Компартии Украины. С января 1963 по март 1972 года – первый секретарь Хмельницкого обкома (в январе 1963 – декабре 1964 года – сельского обкома) Компартии Украины. В 1972-1978 годах работал в Министерстве сельского хозяйства Украинской ССР. С 1978 года – на пенсии. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1956-1971 годах. Депутат Верхового Совета СССР 2-го - 7-го созывов (1946-1970 годы). Член ЦК КП Украины в 1952-1976 годах, кандидат в члены ЦК КП(б) Украины в 1949-1952 годах. Кандидат в члены Президиума ЦК КП Украины в 1956-1963 годах.

Герой Социалистического Труда Н.Д. Бубновский (на фото справа) и Дважды Герой Социалистического Труда М.А.Посмитный.

Награжден 3 орденами Ленина (23 января 1948, 30 апреля 1951, 14 сентября 1957), орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени (11 февраля 1945), 2 орденами Трудового Красного Знамени (в том числе 26 февраля 1958), орденами Дружбы народов (13 сентября 1977), «Знак Почета» (7 февраля 1939), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (25 декабря 1959).

1907

Семён Власович Пасишник

директор племенного совхоза «Чутовский» Чутовского района Полтавской области Украинской ССР. Родился в селе Бубново ныне Золотоношского района Черкасской области в крестьянской семье. Украинец. После окончания школы поступил в Золотоношскую сельскохозяйственную профшколу, которую окончил в 1927 году. В 1927-1929 годах учился в Полтавском сельскохозяйственном институте. В 1929 году призван в Красную Армию. Службу проходил в 121-м зенитно-артиллерийском полку, который дислоцировался в городе Севастополь. С 1930 года – агроном Диканьского районного земельного отдела в Полтавской области. В 1941 году повторно призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году демобилизован. Вернулся на родину. С 1945 года работал старшим агрономом Диканьского районного земельного отдела, затем – заведующим отделом сельского хозяйства Диканьского районного исполнительного комитета. С 1948 года – второй секретарь, а с 1950 – первый секретарь Диканьского районного комитета компартии (большевиков) Украины. С 1954 по 1958 год не работал по состоянию здоровья. С 1958 года – директор племенного совхоза «Чутовский» Чутовского района Полтавской области. Неоднократный участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Выставки достижений народного хозяйства СССР. Под руководством С.В.Пасишника хозяйство на основе внедрения достижений сельскохозяйственной науки и передового опыта систематически выполняло планы заготовок сельскохозяйственных продуктов. Указом Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока и другой продукции Пасишнику Семёну Власовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Умер 26 октября 1988 года. Похоронен в поселке городского типа Чутово Полтавской области. Награжден орденами Ленина (22 марта 1966), Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985), медалями, в том числе «За трудовую доблесть».

1908

Сергей Николаевич Бибиков

российский археолог, член-корреспондент Академии Наук Украинской ССР (1958). Основные работы посвящены палеолиту, неолиту и эпохе раннего металла Восточной Европы. Важнейшие раскопки: в крымских пещерах эпохи мезолита, в уральских пещерах эпохи позднего палеолита, раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре.

1908

Цэндэйн Дамдинсурэн

монгольский писатель и учёный. Печатается с 1926. Основные сочинения: повесть "Отвергнутая девушка" (1929, русский перевод, 1958) - первое крупное произведение новой монгольской прозы; стихотворение "Моя седая матушка" (1934, русский перевод, 1958); рассказы "Оба - мои сыновья", "Сказка о желаниях"; стихи "Полярная звезда", "Музей Ленина" и др. В 1966 опубликовал сборник рассказов "Странная свадьба". Научные труды Дамдинсурэна - "Исторические корни Гэсэриады" (1957), "О монгольском языке" (1957), "Обзор монгольской художественной литературы" (1957) - крупный вклад в науку. Государственная премия МНР (1946, 1948 и 1951) за литературную и научную деятельность.

1908

Людмила Сергеевна Чернышева

российская актриса, народная артистка РСФСР (1960). С 1922 г. в Рязанском ТЮЗе. В 1929-1936 гг. в Московском мюзик-холле. С 1936 г. в Центральном детском театре. Роли: Гаврик («Белеет парус одинокий» по В.П.Катаеву), Сережа («Белый пудель» по А.И.Куприну), Женя Хват («Особое задание» С.В.Михалкова), Тимка Жохов («Дорогие мои мальчишки» Л.А.Кассиля), Валерий («Красный галстук» Михалкова) и др. Роли в спектаклях-сказках: Крошечка-Хаврошечка («Баба-Яга - костяная нога» С.Г.Розанова), Еж («Сказки» С.Я.Маршака) и др. С середины 1950-х гг. перешла на характерные роли: Аверина, тетя Тамара («В добрый час!», «Неравный бой» B.C.Розова), Новикова («Друг мой, Колька!» А.Г.Хмелика) и др. Снималась в кино.

1909

Владимир Акимович Брон

советский шахматный композитор. Международный гроссмейстер (1975) и судья международной категории по шахматной композиции (1956). Родился в Николаеве. Основная профессия: специалист по огнеупорным материалам, доктор технических наук, автор нескольких десятков научных работ в этой области. Начал составлять этюды и задачи в 1924 году. Брон — автор более 500 этюдов и почти 600 задач (преимущественно трёхходовок). Около 300 этюдов и задач Брона получили отличия на шахматных конкурсах, в том числе 130 призов (более 50 — первых, и почти 50 — вторых). Умер в Свердловске 1 октября 1985 года. В память о земляке в мае 2009 года в Екатеринбурге был проведен Мемориальный конкурс «Владимиру Брону — 100».

1909

Рубен Варосович Зарян

советский армянский театровед, доктор искусствоведения (1962), заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961). В 1936 г. окончил филологический факультет Ереванского университета. Литературную деятельность начал в 1933 г. Автор работ, посвященных театральному искусству Армении: «Борьба за русскую драматургию в армянском театре» (1954), «Театральные портреты» (1956), «Сирануйш. 1857-1932» (1957), «Арус Восканян» (1957), «Адамян» (тома 1-2, 1960-1961), «Шекспир Адамяна» (1965). С 1948 г. вел педагогическую работу в Ереванском художественно-театральном институте (с 1963 г. – профессор). С 1958 г. – директор Института искусств Академии наук Армянской ССР (Ереван). С 1965 г. – руководитель армянского шекспироведческого центра. Награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

1909

Питер Скотт

британский художник и орнитолог.

1909

Надежда Васильевна Туманина

российский музыковед. Доцент Московской консерватории.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |