-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108837

Комментариев: 6801

Написано: 117309

Записей: 108837

Комментариев: 6801

Написано: 117309

3 февраля родились... |

1921

Фахира Мухаметшариповна Гумерова

телятница Янгельского зерносовхоза, Башкирская АССР. Родилась в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Республики Башкортостан. Башкирка. Образование - неполное среднее. Трудовую деятельность начала в 1934 года, в 13 лет стала работать чабаном в Янгельском зерносовхозе. Когда исполнилось 18, перешла работать стала телятницей в этом же хозяйстве и проработала здесь всю свою трудовую жизнь. Ф.М.Гумерова, будучи трудолюбивой и добросовестной работницей, ежегодно добивалась высоких производственных показателей. Только в годы восьмой пятилетки (1966-1970 годы) при стопроцентной сохранности вырастила и передала в старшие группы 1026 телят, получив в среднем 912 граммов среднесуточного привеса против 560 граммов по плану. В 1970 году валовой привес скота составил 122,9 центнера вместо 54,7 центнера по плану, среднесуточный привес телят - в среднем 944 грамма. Используя передовые методы и приемы в работе, добилась низкой себестоимости одного центнера привеса. Для степных районов это был очень высокий результат. Приезжали в совхоз многие животноводы, перенимали ее опыт. Ф.М.Гумерова обучила 12 молодых телятниц, которые стали мастерами своего дела. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении заданий пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Гумеровой Фахире Мухаметшариповне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 37 лет лет своей жизни Фахира Гумерова посвятила ферме Янгельского зерносовхоза. В 1976 году вышла на пенсию. Избиралась депутат Верховного Совета РСФСР восьмого созыва (1971-1975), Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва (1967-1971). Умерла 28 июля 1996 года. Награждена орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1965), медалями В Абзелиловском районе улицы Фахиры Гумеровой есть в

районном центре селе Аскарово, в родной деревне Ишбулдино и в деревне Первомайский.

1921

Роберт Перлов

психолог, специалист в области промышленной и организационной психологией. Перлов был первым президентом Association for Consumer Research. В 1985 году Перлов избран президентом АПА

1921

Семен Липович Райтбурт

российский режиссер и сценарист. В 1948 г. окончил ВГИК. Работает в научно-популярном кино. Среди фильмов: «На берегу озера Иссык-Куль» (1954; премия международного кинофестиваля в Венеции, 1955), «Развитие рефлекторной деятельности в онтогенезе» (1957; премия Международного кинофестиваля в Венеции), «Секрет НСЕ» (1959; Ломоносовская премия, 1961), «Мозг и машина» (1960), «Каникулы в каменном веке» (1967), «Эффект Кулешова» (1969). Один из ведущих режиссеров, ставящих фильмы по теоретическим и философским проблемам науки: «Что такое теория относительности?» (1964); по собственным сценариям – «Этот правый, левый мир» (1970), «Физика в половине десятого» (1971), «Математик и черт» (1972), «Урок астрономии» (1973), «Кто за стеной?» (1977), «Время жизни» (1979), «Миллиард лет и один час» (1980), «Лестница чувств» (1981) – все восемь вошли в выпуски альманаха «Горизонт». С 1961 г. преподает во ВГИКе.

1921

Борис Александрович Смирнов

командир орудия 1-й батареи 306-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (247-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант. Родился в городе Воткинск (Удмуртская Республика) в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1944 года. После окончания семилетней школы в Воткинске поступил в школу ФЗО; затем работал токарем на Воткинском машиностроительном заводе и мастером-инструктором производственного обучения в школе ФЗО №2 Воткинска. Был активным комсомольцем. В феврале 1943 года призван в армию Воткинским райвоенкоматом Удмуртской АССР. В действующей армии – с марта 1943 года. Вместе со своим отдельным противотанковым дивизионом он участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Центральном и Западном фронтах. Освобождал Смоленщину, Западную Украину, Белоруссию, форсировал Десну и Западный Буг. За отличия в боях был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Особо отличился при освобождении Польши и форсировании Вислы. Здесь завязались упорные сражения. Расчет Смирнова действовал в составе штурмовой группы артиллерийского дивизиона. 29 июля 1944 года он вместе со своим орудием и орудийным расчетом одним из первых на пароме переправился через Вислу на её западный берег в районе населенного пункта Бжесце (юго-западнее города Пулавы). Артиллеристы оказались в боевых порядках пехоты. Расчет подавил огневые точки противника и обеспечил захват плацдарма на левом берегу Вислы. На закрепившуюся штурмовую группу обрушился артиллерийский и минометный огонь, По плацдарму вражеская авиация наносила бомбовые удары. Противник превосходящими силами непрерывно контратаковал, стараясь сбросить наших бойцов с захваченного участка. Огнем своего орудия Смирнов отражал вражеские контратаки; когда кончились снаряды, артиллеристы отбивались от вражеской пехоты гранатами. Плацдарм был удержан до переправы основных сил дивизии. Орудие Смирнова при этом нанесло противнику значительный урон в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему сержанту Смирнову Борису Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№5189). В октябре 1945 года Б.А.Смирнов был демобилизован. Некоторое время он жил и работал в Воткинске, затем переехал в поселок Ахтме Кохтла-Ярвеского района Эстонии. Там он работал в органах МВД. Скончался 17 августа 1949 года. Похоронен в городе Кохтла-Ярве (Эстония). Награжден орденами Ленина (21 февраля 1945), Красной Звезды (29 июля 1944), медалями «За отвагу» (11 марта 1944), «За победу над Германией» (9 мая 1945). Его именем названа улица в Воткинске. На здании школы №3 города Воткинска, где он учился, установлена мемориальная доска.

1922

Василий Александрович Скрябин

командир отделения противотанковых ружей (ПТР) 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой Сталинской ордена Суворова 2-й степени дивизии 9-го Краснознамённого стрелкового корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, младший сержант. Родился в деревне Большое Красавино ныне Шабалинского района Кировской области в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал слесарем в депо железнодорожной станции «Николо-Полома» Костромской области. В Красной Армии с декабря 1941 года. В действующей армии с августа 1942 года. Командир отделения ПТР 1054-го стрелкового полка (301-я стрелковая дивизия, 9-й стрелковый корпус, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) младший сержант Василий Скрябин особо отличился 17 апреля 1945 в районе железнодорожной станции «Вербиг» (Германия), где уничтожил четыре вражеских танка и бронетранспортёр. В этом бою отважный боец-бронебойщик был тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Скрябину Василию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9100). В апреле 1945 года В.А.Скрябин демобилизован. Жил в городе Нижний Тагил Свердловской области. Последние 14 лет жил в пансионате для ветеранов и инвалидов «Тагильский», куда поступил без наград. Скончался 24 сентября 1993 года. Похоронен на Центральном (бывшем Рогожинском) городском кладбище в рядах общих могил. Осенью 2009 года перезахоронен на Аллее героев того же кладбища. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. В Нижнем Тагиле, на здании пансионата, где он жил последние годы, установлена мемориальная доска.

1922

Алексей Васильевич Шевченко

командир отделения разведки взвода управления 2-го дивизиона 93-го гвардейского Керченского Краснознаменного корпусного артиллерийского полка (3-й горнострелковый корпус, 1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), гвардии сержант. Родился в селе Шевченково ныне Котелевского района Полтавской области (Украина) в крестьянской семье. Украинец. Образование неполное среднее. Работал в колхозе. С 27 июля 1941 года – в Красной Армии. В действующей армии – с ноября 1941 года. Воевал на Юго-Западном, Южном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском фронте в артиллерийских частях в должностях разведчика-наблюдателя и командира отделения разведки. Принимал участие в оборонительных сражениях 1941 года, битве за Кавказ, освобождении Крыма, Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской наступательных операциях. В ходе боев на Северном Кавказе в районе хуторов Арнаутский и Красный (ныне Крымский район Краснодарского края) 14 и 15 сентября 1943 года разведчик-наблюдатель А.В.Шевченко на передовом наблюдательном пункте под огнем противника выявил 3 вражеские пулеметные точки и 2 минометные батареи. Огнем дивизиона огневые точки были уничтожены, огонь минометных батарей подавлен. При переходе в наступление 16 сентября и в последующих боях продвигался вместе с атакующей пехотой, выявлял огневые средства и места скопления пехоты противника, своевременно и точно передавал разведданные в штаб дивизиона. Огнем артиллеристов по разведанным целям были уничтожены 2 станковых пулемета, подавлен огонь 3 минометных батарей и 2 станковых пулеметов противника. Командиром полка А.В.Шевченко был представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени. Приказом командира 11-го гвардейского Краснознаменного стрелкового корпуса награжден медалью «За отвагу». При форсировании Керченского пролива и в боях на Керченском полуострове А.В.Шевченко в составе корректировочной группы главного десанта 10 января 1944 года высадился на плацдарм, вел разведку и передавал данные командованию дивизиона. Своевременно обнаружил изготовившуюся к атаке группу пехоты и танков противника. Артиллерийским огнем контратака противника была сорвана. В ночь на 11 января, когда немцы подошли вплотную к наблюдательному пункту, занял оборону и вместе с пехотинцами отражал атаку противника, уничтожив огнем из автомата 7 немецких солдат. При соединении десанта с основными силами управлял группой воинов, был ранен в ногу, но продолжал вести бой, уничтожив 5 солдат противника. Приказом командира 11-го гвардейского Краснознаменного стрелкового корпуса от 13 февраля 1944 года гвардии ефрейтор Шевченко Алексей Васильевич награжден орденом Славы 3-й степени. После освобождения Крыма 98-й гвардейский корпусной артиллерийский полк был переименован в 93-й, передислоцирован в район города Стрый (ныне Львовской области, Украина) и вошел в состав 3-го горнострелкового корпуса 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. А.В.Шевченко был назначен командиром отделения разведки. В ходе наступательных боев в Карпатах в условиях горно-лесистой местности в октябре-ноябре 1944 года организовал четкую работу отделения. Продвигаясь вместе с наступающей пехотой, разведчики выявляли цели, сообщали их координаты командованию дивизиона и корректировали огонь артиллеристов. По разведданным отделения было уничтожено и подавлено 5 артиллерийских батарей, минометная батарея, 2 наблюдательных пункта, 10 огневых точек, до роты пехоты противника. Вместе со стрелковыми подразделениями разведчики-артиллеристы принимали участие в отражении 5 контратак пехоты противника огнем своего стрелкового оружия. Приказом командующего 1-й гвардейской армией от 10 января 1945 года гвардии ефрейтор Шевченко Алексей Васильевич награжден орденом Славы 2-й степени. В ходе Западно-Карпатской операции отделение гвардии сержанта А.В.Шевченко также выполняло боевые задания по разведке противника и корректировке огня артиллерии. 15 и 16 апреля в районе города Водзислав-Слёнски (ныне Силезское воеводство, Польша) А.В.Шевченко обнаружил огневые точки противника и корректировал огонь на их поражение. 17 апреля при прорыве обороны врага около города Острава-Моравска (ныне Острава, Моравскосилезский край, Чехия), находясь на передовом наблюдательном пункте, выявил две огневые точки и наблюдательный пункт противника. Будучи раненым, остался на наблюдательном пункте и продолжал корректировать огонь артиллерии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками на завершающем этапе Великой Отечественной войны Шевченко Алексей Васильевич награжден орденом Славы 1-й степени. С августа 1945 года старшина А.В.Шевченко – в запасе. Вернулся на родину. Работал бригадиром в колхозе. В 1952 году окончил зооветеринарный техникум. Работал главным зоотехником колхоза «Заповит Иллича» Котелевского района Полтавской области. Делегат 3-го Всесоюзного съезда колхозников (1969). Участник парада в Москве на Красной площади 9 мая 1985 года в ознаменование 40-летия Победы. С 1982 года – на пенсии. Умер 15 декабря 1991 года. Похоронен в родном селе. Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985), Славы 1-й (15 мая 1946), 2-й (10 января 1945) и 3-й (13 февраля 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (8 октября 1943).

Галерея Славы установлена в поселке городского типа Котельва Полтавской области (Украина).

1923

Константин Сергеевич Давыденко

заместитель командира эскадрильи 62-го штурмового Гродненского ордена Суворова авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, старший лейтенант. Родился в городе Ромны Сумской области (Украина) в семье служащего. Украинец. В 1936 году окончил 7 классов. В 1938 году выехал в Узбекистан на хлопковый завод, где работал шофером. В 1939 году вернулся в родной город. Работал помощником киномеханика в городском кинотеатре. Окончил аэроклуб. В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Дважды ранен при выполнении боевых заданий: 25 октября 1942 года и 14 января 1944 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Заместитель командира эскадрильи 62-го штурмового Гродненского ордена Суворова авиационного полка (233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) старший лейтенант Константин Давыденко к апрелю 1945 года совершил 130 боевых вылетов на штурмовку войск противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за четкую организацию действий эскадрильи, личное мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях с врагом, старшему лейтенанту Давыденко Константину Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№8697). После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1969 года подполковник К.С.Давыденко – в отставке. Жил в городе Чернигов (Украина). До 1980 года работал на предприятии «Черниговтеплосеть». Умер 8 августа 2004 года. Похоронен на Яцевском кладбище в Чернигове. Награжден орденом Ленина (18 августа 1945), 2 орденами Красного Знамени (14 апреля 1944; 22 февраля 1945), орденами Отечественной войны 1-й (11 марта 1985) и 2-й (30 августа 1944) степени, Красной Звезды (1 августа 1943), медалями.

В Чернигове на доме, в котором в 1984-2004 годах жил Герой, установлена мемориальная доска.

Установлен в городе Ромны Сумской области (Украина) на Аллее Героев (бульвар Шевченко), возле городского дворца культуры установлен памятный стенд К.С.Давыденко.

1923

Иван Анисимович Масычев

командир мотоциклетного батальона 50-го отдельного мотоциклетного Киевского ордена Богдана Хмельницкого полка 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, капитан. Родился в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области в крестьянской семье. Русский. После окончания средней школы, в 1942 году был призван в Красную Армию. Получив подготовку в танковом училище и военное звание лейтенанта, в июле 1943 года был направлен в действующую армию. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Центральном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в Курской битве, освобождении Украины, Польши, Чехословакии, в разгроме врага на территории Германии. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6563) капитану Масычеву Ивану Анисимовичу присвоено 10 апреля 1945 года за отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Одер. После войны отважный офицер окончил в 1955 году Военную академию бронетанковых войск, служил до 1980 года в Вооруженных Силах СССР на различных командных должностях. С 1980 года работал военным комиссаром Воронежской области. В 1984-88 годах был помощником первого секретаря Воронежского областного комитета КПСС по мобилизационной подготовке. Скончался 23 августа 2000 года. Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище. Награждён орденами Ленина (1945), Красного Знамени (1945), Богдана Хмельницкого 3-й степени (1944), Александра Невского (1944), Отечественной войны 1-й степени (1985), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, Красной Звезды (1957), медалями "За боевые заслуги" (1953), "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", другими медалями. Сочинение: Танки шли впереди - Воронеж. 1999.

1923

Иван Дмитриевич Морозов

командир пулемётного отделения 296-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта, гвардии старшина. Родился в деревне Ивановка Шимановского района Амурской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил 9 классов. Учился во Владивостокском художественном училище. В Военно-Морском Флоте с 1940 года. В Красной Армии с 1941 года, призван Хабаровским горвоенкоматом. После обучения в воздушно-десантных частях комсомолец гвардии старшина Иван Морозов в июне 1944 года прибыл на Карельский фронт в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса. В это время он служил командиром пулемётного отделения 296-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской стрелковой дивизии. В первый день наступления, 21 июня 1944 года, после артиллерийской подготовки, была проведена ложная переправа через реку Свирь. Из массы добровольцев командованием были отобраны для участия в этой сложной операции 16 наиболее подготовленных воинов-гвардейцев. В числе гвардейцев-комсомольцев, героев переправы, был и гвардии старшина Иван Морозов. Под беспрерывным и сильным артиллерийско-миномётным огнём врага отважный воин одним из первых достиг вражеского берега. Когда на берег вышли остальные боевые товарищи, Иван Морозов проложил проход в проволочных и минных заграждениях противника, гранатами уничтожил снайпера и шесть вражеских солдат и первым ворвался в прибрежную траншею. Организовав оборону захваченного плацдарма, группа гвардейцев способствовала быстрой переправе через реку штурмовых групп и развитие наступления в глубь обороны противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии старшине Морозову Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4485). После войны отважный воин демобилизован. Жил в городе Владивостоке Приморского края. С 1961 года жил в городе-герое Киеве, где и скончался 26 августа 1966 года. Награждён орденом Ленина, медалями.

1923

Василий Васильевич Степаненко

командир 4-й батареи 467-го гвардейского Львовского минометного полка (7-й гвардейский Киевский Краснознаменный ордена Суворова танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии капитан. Родился в селе Тимофеевка ныне Качирского района Павлодарской области Казахстана в крестьянской семье. Русский. Позднее семья переехала в село Беловодское ныне Московского района Чуйской области Кыргызстана, где В.В.Степаненко окончил 10 классов. В Красную Армию призван в октябре 1941 года. В 1942 году окончил Фрунзенское военное пехотное училище. С марта 1942 года – в действующей армии. В 1943 году окончил курсы «Выстрел». Воевал на Юго-Западном, Центральном, Воронежском (с 20 октября 1943 года – 1-й Украинский) фронтах. Принимал участие в обороне Сталинграда, освобождении Левобережной Украины, Киевских наступательной и оборонительной операциях, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. В боях дважды был ранен. Особо отличился при форсировании Одера и в боях по расширению плацдарма. 23 января 1945 года батарея В.В.Степаненко переправилась через реку у города Оппельн (ныне Ополе, Польша) и вступила в бой с противником, стремившимся сбросить назад наши десантные группы. Точным огнем минометчики отбили две контратаки противника, уничтожив 5 огневых точек, 10 автомашин, до 80 солдат противника. Решительные действия батареи позволили продолжить переправу подразделений через Одер и наращивание сил на плацдарме. В ходе дальнейших боев за расширение плацдарма батарея В.В.Степаненко уничтожила артиллерийскую батарею и до 50 солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии капитану Степаненко Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Гвардии капитан В.В.Степаненко пропал без вести в Берлине 2 мая 1945 года. В 1985 году внесен в списки погибших воинов, похороненных в Трептов-парке города Берлин. Награжден орденами Ленина (10 апреля 1945), Отечественной войны 1-й степени (19 мая 1945), Красной Звезды (10 сентября 1944). Именем Героя названа улица и школа № 2 в селе Беловодское Московского района Чуйской области Кыргызстана. На здании школы установлена мемориальная доска.

1924

Алексей Трофимович Галь

стрелок 1372-го стрелкового полка (417-я стрелковая дивизия, 44-я армия, Южный фронт), красноармеец. Родился в селе Дмитриевское Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. В Красной Армии с июня 1941 года. На фронте с 5 августа 1942 года. Участвовал в оборонительных боях на Северном Кавказе в ходе Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзенской операций и наступлении на ставропольском направлении в составе Северной группы войск Закавказского фронта, в Краснодарской операции Северо-Кавказского фронта и освобождении юга Украины в составе войск Южного фронта. В боях был дважды ранен. Особо отличился в ходе Мелитопольской операции. Стрелок 1372-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии 44-й армии Южного фронта красноармеец Галь 7 октября 1943 года в районе хутора Канадский (Токмакский район Запорожской области), возглавляя разведгруппу из трёх человек, проник в тыл противника, где разгромил штаб немецкого батальона и, захватив ценные документы и радиостанцию, без потерь возвратился в свою часть. В ночь на 9 октября 1943 года, перед наступлением наших частей на хутор Канадский, А.Т.Галь первым со своей группой тщательно разведал подступы к хутору, установил проходы в минных полях, тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты и танков. 10 октября 1943 года участвовал в отражении восьми контратак численно превосходящего противника, сдерживая его огнём своего станкового пулемёта. Будучи дважды ранен, он не покинул поле боя. Когда погибли расчёты двух других пулемётов, красноармеец Галь заменил их. Перебегая от одного пулемёта к другому, он создал видимость действия трёх огневых точек. Атаки противника были отбиты с большими потерями для него. Огнём из станковых пулемётов, Галь лично уничтожил до двухсот вражеских солдат и офицеров. Отражая последнюю атаку противника, красноармеец Галь погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу Галь Алексею Трофимовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Похоронен в селе Новолюбимовка Токмакского района. На родине Героя установлен бюст.

1924

Михаил Тихонович Гарнизов

помощник наводчика пулемета 200-го гвардейского стрелкового полка 68-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии Воронежского фронта, гвардии сержант. Родился в селе Шигали Буинского района Татарстана в семье крестьянина. В 1930 году переехал в город Самара (Куйбышев). Русский. Окончил 7 классов, а в 1941 году школу ФЗО. Работал на Куйбышевской кондитерской фабрике. В Красной Армии с 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Утром 18 августа 1943 года фашистские войска нанесли контрудар по нашим частям и соединениям в районе Ахтырки Сумской области. После нескольких часов упорных боев оборона советских войск была прорвана и вражеские танки вышли на оперативный простор. Они достигли села Каплуновка и угрожали левому флангу 27-й армии, воины которой, проявляя чудеса храбрости и героизма, с трудом сдерживали рвущегося на восток противника. Для ликвидации прорыва командование Воронежского фронта ввело в бой 20-й гвардейский стрелковый корпус. Одновременно соединения 4-й гвардейской армии южнее Ахтырки нанесли удар в тыл Ахтырской группировке противника. 27 августа 1943 года, отражая контратаки противника, воины 200-го гвардейского стрелкового полка вышли на границу между Харьковской и Сумской областями южнее населенного пункта Хухра. В этих боях отличился гвардии сержант Михаил Гарнизов — помощник наводчика пулемета. Раненый, он не ушел с поля боя и продолжал разить гитлеровцев. На следующий день разгорелись бои за господствующую высоту, расположенную невдалеке от села Михайловка Первая Котелевского района Полтавской области. Стремительной атакой гвардейцы выбили немцев с высоты и закрепились на ней. Гитлеровцы решили во что бы то ни стало вернуть выгодную позицию. Они неоднократно бросались в контратаки большими силами мотопехоты при поддержке танков и артиллерии. Во время очередной контратаки им удалось прорваться к траншеям, которые удерживали советские воины. Один из танков двигался прямо на окоп Михаила Гарнизова. Раненый сержант принял бой с бронированным чудовищем. Изловчившись, он метнул бутылку с горючей смесью. Машина запылала и повернула обратно, стремясь выйти из боя. Тогда Михаил, теряя последние силы, бросил в танк гранату, и тот остановился. Воодушевленные подвигом своего товарища, наши бойцы ринулись на врага и заставили его отступить. Отважный воин погиб в этом бою... Похоронен в поселке городского типа Котельва. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии сержанту Гарнизову Михаилу Тихоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Герой Советского Союза Гарнизов Михаил Тихонович зачислен в списки коллектива цеха № 4 Куйбышевской (ныне Самарской) кондитерской фабрики «Россия». Его имя носит ГПТУ № 38 города Самары. Обелиск в честь Героя установлен в селе Михайлова Первая.

1924

Семён Григорьевич Гельферг

командир отделения мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт), младший сержант. Родился в 1924 году в Одессе в семье рабочего. Еврей. По окончании 7 классов работал автослесарем. В 1941 году был эвакуирован с родителями в Ташкент. В 1942 году призван в армию Ташкентским горвоенкоматом. В действующей армии – с 1943 года. Воевал на Воронежском фронте. В ходе наступления на правобережной Украине бронебойщик, а затем командир отделения противотанковых ружей 69-й механизированной бригады Гельферг стал опытным бойцом. На его счету уже были подбитый танк, два подбитых бронетранспортера, три автомашины, уничтоженный пулемёт. 21 сентября 1943 года командир бригады вручил наиболее отличившимся воинам бригады ордена и медали, заслуженные ими в предыдущих боях. Гельфергу был вручен орден Красной Звезды. 22 сентября 69-я механизированная бригада вышла к Днепру. Для первого броска через реку с целью разведки командир 1-го мотострелкового батальона вызвал добровольцев. Среди них был С.Г. Гельферг. Они собрали на берегу рыбачьи лодки и под покровом ночной темноты переплыли реку. Противник их не обнаружил. Высадившись на берег, бойцы ползком достигли вражеской траншеи, бесшумно сняли наблюдателя и пулемётчика и заняли в немецкой траншее круговую оборону. По условному сигналу, поданному Гельфергом на левый берег, командир батальона направил через Днепр на лодках и плотах роту и пулемётный взвод. Уже вблизи правого берега десант был обнаружен противником, который открыл по нему пулемётный огонь. Высадившиеся первыми бойцы огнём своего и трофейного пулемёта, а также противотанковых ружей подавили огневые точки и дали возможность десанту достичь правого берега. Переправившаяся рота атаковала противника и продвинулась вперед примерно на 200 метров, расширив захваченный плацдарм и закрепившись на нём. Под её огневым прикрытием форсировали реку остальные подразделения батальона. Днем немцы дважды предпринимали контратаки крупными силами пехоты при поддержке танков и штурмовых орудий, пытаясь сбросить батальон в реку. Отделение С.Г.Гельферга огнём противотанковых ружей подбило два танка и мотоцикл. Обе контратаки были отбиты. К вечеру 22 сентября в ходе расширения захваченного плацдарма 1-й батальон ворвался в село Луковицы и занял его. 29 сентября был получен приказ: атаковать и уничтожить противника на высоте 216, 8 у села Григоровка, закрепиться и обеспечить переправу на плацдарм остальных мотострелковых подразделений бригады. Немцы превратили высоту в сильно укрепленный опорный пункт и упорно сопротивлялись. Три атаки наших бойцов немцами были отбиты. Ряды наступающих поредели наполовину. Во время четвертой атаки был убит пулемётным огнем командир взвода ПТР. Гельферг принял на себя командование взводом бронебойщиков. Эта атака была поддержана другими стрелковыми подразделениями. Бойцы рванулись вперед и, не обращая внимания на пулеметный огонь, ворвались в траншеи врага. В рукопашной схватке высота была очищена. Немцы предприняли контратаку на захваченную высоту танками и бронетранспортерами с пехотой. Младший сержант Гельферг огнём своего противотанкового ружья подбил один танк. После успешного отражения контратаки был получен приказ захватить еще одну высоту – 214,9. Здесь, после того, как наши бойцы прорвались в глубину опорного пункта, во время штыкового боя младший сержант Гельферг был убит.

Когда вся бригада переправилась через Днепр, его, как и других погибших на плацдарме, с почестями похоронили в селе Малый Букрин Мироновского района Киевской области. Там установлен памятник Героям форсирования Днепра. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.

Когда вся бригада переправилась через Днепр, его, как и других погибших на плацдарме, с почестями похоронили в селе Малый Букрин Мироновского района Киевской области. Там установлен памятник Героям форсирования Днепра. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.

Доски на постаменте памятника.

1924

Леонид Генрихович Зорин

русский драматург, прозаик. Родился в Баку. В 1946 окончил Азербайджанский университет имени С.М.Кирова, в 1947 – заочное отделение Литературного института имени А.М.Горького. Первая книга стихов Зорина (1934) была замечена Горьким (стихотворение Мальчик). С 1948 Зорин живет в Москве, где в 1949 на сцене Малого театра была поставлена его первая пьеса – Молодость, а в 1953 – сатирическая пьеса Откровенный разговор. Пьеса Зорина Гости (1954), резко обличавшая социальную несправедливость, господство бюрократии, была подвергнута широкомасштабной критике за «одностороннее» изображение советской действительности. В пьесе Чужой паспорт (1957), поднимающей вопрос о честности и правдивости как неотъемлемых качествах настоящего коммуниста, по сути, вновь возникает проблема ответственности правящего слоя перед народом, но уже в аспекте, который отныне станет определяющим в творчестве Зорина – нравственном, этическом, диктующем, по мысли автора, весь строй мыслей и поведения человека и всего социума. В этом же русле – и постановка Зориным актуальной в отечественной литературе второй половины 1950–1970-х годов (в том числе в пьесах В.С.Розова, «городской» прозе Ю.В.Трифонова и др.) проблемы борьбы высоких моральных начал с «мещанством» и «вещизмом» в сознании «части» советских людей (пьеса Конец и начало, другое название Светлый май, 1957), и одно из первых литературных разоблачений беспринципности в научной среде (комедия Добряки, 1958), и лирические драмы – о становлении характера юного современника (Увидеть вовремя, 1960) и противостоянии честности и карьеризма в острый период 1934–1961 (пьеса Друзья и годы, 1961). Среди многочисленных последующих пьес Зорина – По московскому времени (1961), ряд лет не сходившая с советской сцены Палуба (1963), Римская комедия (1964), подвергавшаяся цензурной редактуре из-за прозрачных намеков, справедливо усмотренных в критической постановке проблемы взаимоотношения художника и власти «далекого прошлого» и обосновании принципа их несовместимости; историко-документальные, отличающиеся «объективностью и терпимостью в показе противоборствующих лагерей, а также нравоописательные, как на историческом, так и на современном материале, пьесы Декабристы, Энциклопедисты (обе 1966), Серафим, или Три главы из жизни Крамольникова (1967), Коронация (1968), Стресс (1969), Медная бабушка (1970), запечатлевшая тягостные дни Пушкина в аспекте уже обозначенной Зориным дилеммы противостояния зависимого, опутанного бытом творца и власти; Театральная фантазия (1971); Транзит (1972); Покровские ворота (1974); Царская охота (1974, постановка 1977; по трем последним сняты одноименные кинофильмы); Незнакомец (1976); Измена (1978); Карнавал (1981); Счастливые строчки Николоза Бараташвили (1984); Пропавший сюжет, Цитата, обе 1985). Поставленная в конце 1960–1970-х годов во всех театрах страны Варшавская мелодия (1966) явилась этапной в истории современной отечественной драматургии не только в силу своей относительной литературно-сценической новизны (действие с неослабевающим напряжением держится на монологах и диалогах двух персонажей), но и благодаря актуальности и остроте поднятой в ней проблемы – права полюбить человека иной государственной принадлежности (любовь польской девушки Гели и русского юноши Виктора, которую они пронесли через всю жизнь, не смогла привести их к счастливой совместной жизни из-за закона, принятого в СССР после войны и запрещающего браки с иностранцами). Так обнажается лейтмотивная (и концептуально оптимистичная) мысль Зорина об искажении властью, системой естественной человеческой природы. Мелодраматическое начало, тонкая (и в то же время «крупнокадровая» и конфликтно-контрастная) психологическая нюансировка, мягкая ностальгическая тональность, пронизанная печалью и юмором, особенно отличающая зрелое творчество писателя, способность драматурга чутко реагировать на «болевые точки» сегодняшнего бытия, его широкая эрудиция, склонность к свободным культурно-историческим реминисценциям и параллелям, к литературным новациям и жанровому разнообразию (что отчасти обозначил и сам автор, подразделяя свои пьесы на «исторический театр», «лирическую трилогию», «задумчивые комедии» и т.п.) обеспечили Зорину одно из ведущих мест в развитии современного отечественного театра. Зорин выступает также как киносценарист (главным образом по собственным пьесам, в том числе фильмов Мир входящему, 1961; Гроссмейстер, 1974), переводчик, публицист и театральный критик. Его перу принадлежат романы Старая рукопись (1980), Странник (1984), Злоба дня (1992), повесть Главная тема (1981), книга мемуаров Авансцена (Записки драматурга, 1995), и ряд рассказов, в которых также основной является драматургически острая тема противостояния «естественного» человека (и народа) бесчеловечной системе управления, подкрепляемая неизменной верой Зорина в нравственную победу и окончательный (в исторической перспективе) приоритет «добра».

1924

Александр Николаевич Сидоров

бригадир колхоза «Заря коммунизма» Пучежского района Ивановской области. Родился в деревне Дербино ныне Пучежского района Ивановской области в крестьянской семье. Русский. Работал в колхозе. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Балтийском флоте, защищал город Ленинград. После войны вернулся в родные края, планировал уехать в Горький устроиться на пароход, но жизнь повернулась по иному. Нужно было восстанавливать хозяйство и матрос остался в родной деревне. Окончил курсы полеводов и с 1948 года руководил сначала полеводческой, а затем комплексной бригадой льноводов колхоза «Заря коммунизма». Именно по его инициативе была сформирована комплексная бригада, и под его начало, кроме полей, встали еще две фермы: овцеферма на 150 маток и свиноферма. Показал себя хорошим хозяйственником, знатоком своего дела. Подряд несколько лет у Сидорова были самые высокие урожаи всех культур — и льна и зерновых. Урожай льны во многие годы, стабильно достигал до 6 центнеров льносемян с гектара. Это стабильный урожай, а в 1962 году собрали по 8,5 центнеров. Стабильный доход давали и обе фермы. Указом Звания Героя Социалистического Труда от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок солнечника, льна, конопли, хмеля и других технических культур, Сидорову Александру Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Оставался бессменным бригадиром многие годы. В 1969 году избирался был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников. Участник ВДНХ, награжден почетными грамотами выставки. Избирался депутатом областного Совета. Скончался 26 февраля 1980 года. Похоронен на кладбище деревни Малая Татариха Пучежского района. Награжден орденом Ленина, медалями.

1925

Кирилл Герасимович Белоус

командир расчета 819-го артиллерийского полка (295-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант. Родился в селе Мошняги ныне Балтского района Одесской области Украины в семье крестьянина. Украинец. Окончил 7 классов. 26 июля 1941 года, когда немцы подошли к родному селу, добровольно вступил в ряды истребительного батальона. С этого времени участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Со 109-м пехотным полком отступал на восток, ходил в разведку. Вскоре был зачислен в 81-й гаубичный артиллерийский полк. После короткой подготовки под руководством ефрейтора Г.А.Козлова, будущего полного кавалер ордена Славы, стал наводчиком. Воевал на Южном фронте. Под городом Николаевом выходил из окружения, оборонял Донбасс и Северный Кавказ. После тяжелых боев под городом Армавиром, часть полка в которой был наводчик Белоус, сдерживая врага отходила до Пятигорска. Затем влилась в 819-й артиллерийский полк 295-й стрелковой дивизии. В составе этого полка К.Г.Белоус прошел до конца войны, стал командиром орудийного расчета. Сражался на Северо-Кавказском, 4-м и 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Особо отличился на завершающем этапе войны, в боях на территории Польши и Германии. 31 января 1945 года при прорыве сильно укрепленной полосы обороны противника в районе города Ландсберг (ныне Гожув-Велькопольски, Польша) сержант Белоус вместе с бойцами расчета подавил минометную батарею и 2 пулемета противника, обеспечив успешное продвижение своей пехоты и выполнение ею боевой задачи. Приказом от 10 февраля 1945 года сержант Белоус Кирилл Герасимович награжден орденом Славы 3-й степени (№ 310684). 7-9 марта 1945 года во время штурма города-крепости Кюстрин (ныне Костшин, Любушское воеводство Польши) старший сержант Белоус вместе с расчетом, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 2 дзота, 3 противотанковых орудия, 5 пулеметных точек и свыше 20 солдат и офицеров противника. Приказом от 11 апреля 1945 года старший сержант Белоус Кирилл Герасимович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 30343). 29 апреля 1945 года в боях за город Берлин старший сержант Белоус метким огнем подавил 4 пулемета, орудие и сразил до 20 гитлеровцев. Будучи раненным, продолжал командовать расчетом, уничтожив при этом 2 пулемета и свыше 10 вражеских солдат, чем обеспечил успешное продвижение стрелковых подразделений. Был ранен, но оставался на боевом пост. От Кавказа до Берлина артиллерист Белоус прошёл с один орудием. Расчетом, как записано в паспорте орудия, за время войны было уничтожило несколько сотен дотов, дзотов, множество вражеских орудий, а также свыше 4 тысяч гитлеровцев. Кроме того, обслуживающий состав пушки взял в плен около 70 офицеров вермахта. Последний залп из её ствола вылетел в сторону поверженного Рейхстага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Белоус Кирилл Герасимович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1612). Стал полным кавалером ордена Славы. После Победы продолжал службу в армии, остался на сверхсрочную. В 1950 году старшина Белоус был демобилизован. Вернулся на родину, в город Балту Одесской области, заведовал отделом в райисполкоме. Вскоре переехал в город Бельцы (Молдавия). Занимал ряд должностей в райпромкомбинате. После присвоения звания лейтенант Белоус в 1952 году был вновь призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Служил заместителем командира радиотехнической роты по политчасти. Окончил курсы подготовки политсостава. В сентябре 1956 года в звании капитана уволен в запас. Жил в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии. Был начальником штаба гражданской обороны на Алексеевском комбинате асбестоцементных изделий. Скончался 18 сентября 1997 года. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу». После войны Кирилл Белоус отыскал своё орудие в Бакинском арсенале и ходатайствовал о том, чтобы его установили на мемориале в городе Херсон, который он освобождал в марте 1944 года.

1925

Максим Афанасьевич Ефименко

командир орудия танка 20-й танковой бригады (11-й танковый корпус, 1-й Белорусский фронт), сержант – на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени. Родился в станице Андреевская ныне Динского района Краснодарского края в семье крестьянина. Русский. В 1930 году родители, как кулаки, были выселены в трудссылку в Пермскую область. С 1933 года жили в поселках Лесоруб, затем Керчево Чердынского района. Здесь Максим окончил 7 классов, затем учился в школе фабрично-заводского обучения. В 1943 году был призван в Красную Армию и направлен в воздушно-десантные войска. Позднее прошел подготовку в учебной танковой части. В боях Великой Отечественной войны с мая 1944 года. Воевал командиром орудия тяжелого танка в 11-м танковом корпусе. Боевое крещение получил под Ковелем. 26-30 июля 1944 года в бою у города Седлец (Седльце, Польша) командир орудия танка 36-й танковой бригады сержант Ефименко подбил бронетранспортер с пехотой и подавил 2 миномета с расчетами. Приказом от 17 августа 1944 года сержант Ефименко Максим Афанасьевич награжден орденом Славы 3-й степени (№175129). 16 января 1945 года при освобождении города Радом (Польша) командир орудия танка уже 20-й танковой бригады сержант Ефименко с экипажем ворвался в город, огнем и гусеницами уничтожил три автомашины, два вездехода и свыше 10 солдат. Приказом от 8 марта 1945 года сержант Ефименко Максим Афанасьевич награжден орденом Славы 2-й степени (№16749). В период боев 14-23 апреля 1945 года в районах населенных пунктов Марцан, Лихтенберг (12-15 км северо-восточнее Берлина) и в самом Берлине сержант Ефименко подбил тяжелый танк, вывел из строя 4 зенитные установки, 4 противотанковые орудия, большое количество солдат и офицеров противника. На подступах к рейхстагу был ранен и день Победы встретил в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, сержант Ефименко Максим Афанасьевич награждён орденом Славы 1-й степени (№1566). Стал полным кавалером ордена Славы. После войны продолжил службу в армии. В 1953 году старшина Ефименко демобилизован. Жил в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины. Работал проходчиком на шахте «Ольховская». Скончался 30 сентября 1985 года.

Похоронен на кладбище города Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями.

1925

Мария Савельевна Шкарлетова

санинструктор 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант. Родилась в селе Кисловка Купянского района Харьковской области в семье рабочего. Украинка. Образование среднее. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года. В Красной Армии с июля 1943 года. Окончила курсы санинструкторов. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1943 года. Прошла трудный боевой путь, участвуя в освобождении от гитлеровских оккупантов Украины, Молдавии, Польши. Войсковая часть в которой служила Мария Шкарлетова форсировала десятки рек: Днепр, Ингулец, Днестр, Южный Буг, Вислу и другие, каждый раз при этом ведя тяжёлые бои... Санинструктор 170-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) комсомолка гвардии старший сержант Шкарлетова М.С. отличилась при форсировании реки Западный Буг западнее города Любомль Волынской области Украины 20 июля 1944 года и реки Висла в районе города Магнушев, южнее столицы Польши - города Варшавы, 1 августа 1944 года. Переправившись в числе первых, Мария Шкарлетова вынесла с поля боя несколько десятков раненых солдат и офицеров с оружием, оказала первую медицинскую помощь, обеспечила их эвакуацию в тыл. В одном из боёв на магнушевском плацдарме отважная санинструктор заменила погибшего пулемётчика, защищая группу раненых бойцов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Шкарлетовой Марии Савельевне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7415). После войны старшина медицинской службы Шкарлетова М.С. демобилизована. В 1949 году окончила Купянское медицинское училище. Активно участвуя в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, работая медицинской сестрой в Купянской районной больнице, она отдавала свою энергию и силы самому благородному человеческому делу - восстановлению здоровья людей, как своих боевых побратимов-воинов, так и новых поколений. За ратный подвиг, за добросовестный труд во имя здоровья людей в мирное время М.С.Шкарлетова в 1965 году отмечена высокой наградой - медалью Международного комитета Красного Креста имени Флоренс Найтингейл. Жила в городе Купянске Харьковской области Украины, где и скончалась 2 ноября 2003 года. Награждена орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

1925

Леон Шлумпф (немецкое имя - Leon Schlumpf)

швейцарский политик, президент. Родился в Фельсберге, кантон Граубюнден, Швейцария. Леон Шлумпф изучал право в Университете Цюриха и в 1951 году получил степень доктора юридических наук. В 1951 году открыл свою адвокатскую контору в Куре. С 1955 по 1965 год был членом Большого совета Граубюндена, а в 1964 возглавлял его, представляя Демократическую партию. С 1966 по 1974 год руководил департаментом внутренних дел в правительстве кантона. Затем был членом Национального совета (1967—74) и Совета кантонов (1974—79) швейцарского парламента. В 1971 году Шлумпф стал одним из архитекторов Народной партии, в которую вошла Демократическая партия кантона Граубюнден. В декабре 1979 года избран в Федеральный совет (правительство) Швейцарии. 1 января — 31 декабря 1964 год — президент Большого совета Граубюндена. 1 января — 31 декабря 1969 год — президент Малого совета Граубюндена. 1 января — 31 декабря 1974 год — глава правительства Граубюндена. 5 декабря 1979 — 31 декабря 1987 год — член Федерального совета Швейцарии. 1 января 1980 — 31 декабря 1987 — начальник департамента (министр) транспорта, коммуникаций и энергетики. 1 января — 31 декабря 1984 — президент Швейцарии. Его дочь, Эвелине Видмер-Шлумпф, с 2007 года является членом Федерального совета Швецарии и возглавляет департамент финансов. С 1 января 2012 года она — президент Швейцарии. Умер Леон Шлюмпф 7 июля 2012 года

1926

Ханс-Йохан Фогель

немецкий политик, лидер социал-демократов.

1927

Тимофей Григорьевич Галанин

токарь-расточник завода «Красное Сормово» имени А.А.Жданова Министерства судостроительной промышленности СССР. Родился в деревне Смольники ныне Балахнинского района Нижегородской области в семье крестьянина. В 5-летнем возрасте лишился родителей, в 1939 году закончил 4 класса сельской школы в Никитино. С началом Великой Отечественной войны принимал участие в рытье оборонительных рубежей между реками Волга и Ока. В феврале 1944 года поступил работать на завод «Красное Сормово» имени А.А.Жданова токарем-расточником и трудился без перерыва на протяжении полувека. В 1966 году он окончил вечернюю школу №32 и поступил на трёхгодичные курсы мастеров. За успешное выполнение заданий 8-й пятилетки Т.Г.Галанин награждён орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1975 года за досрочное выполнение плана 9-й пятилетки Галанин Тимофей Григорьевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Принимал активное участие в общественной работе, избирался депутатом Горьковского областного Совета народных депутатов. С 1993 года Тимофей Григорьевич на заслуженном отдыхе, проживал в Нижнем Новгороде и скончался 6 сентября 2003 года.

Похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище Копосово-Высоково. Награждён 2 орденами Ленина (6 апреля 1970, 15 мая 1975), медалями.

1927

Анатолий Петрович Павлухин

приморский поэт. Родился в Саратове. По профессии – художник. Работал преподавателем рисования в Анадырском художественном училище, матросом в экспедиции, экскурсоводом, научным сотрудником музея ТОФ, редактором приморского радио. Два года, проведенные на Чукотке, дали старт в поэзию – он автор пяти поэтических книг: “Серебряная струна” (1954), “В небе гаснут зарницы” (1959), “Лайда – берег голубиный” (1968), “Красные шли олени” (1968), “Этилену из серебряной струны” (1972). Писателем – маринистом А. Павлухина сделало море. Его роман “Поклонись Океану” был рекомендован к изданию семинаром, который возглавлял Н.П.Задорнов. Он назвал роман богатой книгой, энциклопедией дальневосточной морской жизни. Книга, к сожалению, осталась неизданной. В последние годы А.Павлухин сотрудничал с провинциальным издательством в городе Арсеньеве “Лукоморье”. Его стихи вошли в антологии: “Сто лет поэзии Приморья”, “Дальний Восток в поэзии современников”, “Поэтическое сердце Приморья”, “Каждая строка о любви” и др. Умер в 2001 году.

1927

Кеннет Энгер

американский авангардист.

1928

Франк Росс Андерсон (Frank Ross Anderson)

канадский шахматист, международный шахматный мастер (1954). Родился в Эдмонтоне (провинция Онтарио, Канада). С детства по болезни был прикован к постели и не мог овладать своим телом. По этой причине стал играть шахмаы по переписке. Трехкратный чемпион Канады. Член сборной Канады на шахматных олимпиадах (1954, 1958, 1964). В 1958 на шахматной олимпиаде в Мюнхене набрал 84% очков, но из-за болезни не смог играть в последем туре и по этой причине ему не был присуждён титул гроссмейстера. Умер в Сан Диего (штат Калифорния, США) 18 сентября 1980 года.

1928

Франки Воэн (Frankie Vaughan)

английский певец, кавалер OBE в 1965. Ныне покойный.

1928

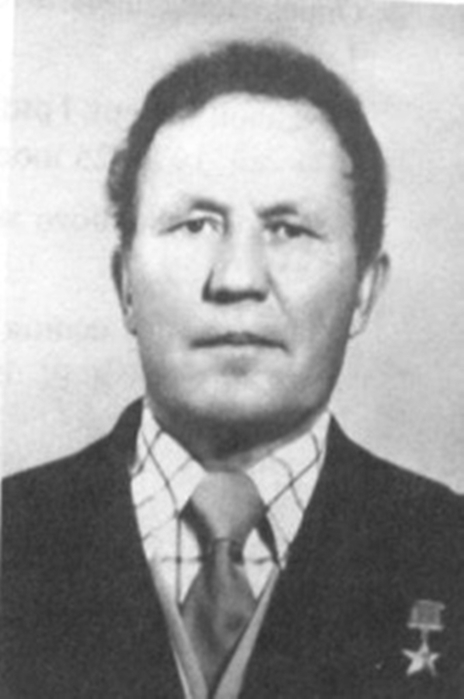

Кененбай Молданович Кожабеков

казахский актер. Народный артист Казахской ССР (1972). В кино с 1948 г. Среди лучших ролей: Айе («Алитет уходит в горы», 1950), Айдар («Девушка-джигит», 1955), Нартай («Мы из Семиречья», 1959), хан Сарлыбай («Кыз-Жибек», 1971), Манай («Гонцы спешат», 1980), Досмухамед («Последний переход», 1982). Актеру посвящен документальный фильм «Возвращение Кененбая» (1975).

1928

Григорий Андреевич Онуфриенко

комбайнер госплемзавода «Орловский» Орловского района Ростовской области. Родился в селе Вознесенское ныне Целинного района Республики Калмыкия. В 1934 году семья переехала в совхоз № 8 госплемзавод «Орловский» Орловского района ныне Ростовской области. Перед самой оккупацией района в 1942 году окончил школу. Работал в животноводстве, а в 1943 году, после окончания курсов начал работать на тракторе СТЗ. В 1951-1955 годах служил в Советской Армии. Вернувшись в родной совхоз, работал механиком, заведующим мастерскими. Отличился на освоении целинных земель, за что был награжден орденом «Знак Почета». Сельскохозяйственную технику освоил досконально и был назначен главным механиком совхоза. С 1966 года каждое лето работал на уборке урожая. Инициатор социалистического соревнования за наивысший намолот зерна на комбайне за сезон. В 1973 году, перевыполнив свое обязательство намолотить 25000 центнеров зерна, и намолотив 27600 центнеров, был награжден орденом Ленина и удостоен звания «Чемпион жатвы 1973 года». В 1974 году получил от рабочих таганрогского завода именной комбайн «Колос». В 1975 году создает уборочное звено. Ставка знатного комбайнера на звеньевую систему оправдалась. В 1976 году его звено намолотило более 80000 центнеров зерна. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году Онуфриенко Григорию Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1986 года работал звеньевым поливного орошаемого участка, затем вышел на пенсию. Умер в 2012 году. Награжден 2 орденами Ленина (1973, 23 декабря 1976), орденом «Знак Почета», медалями.

1929

Федор Иванович Кулаков

инженер-механик, заслуженный работник сельского хозяйства МАССР (1970), заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР (1990), уроженец села Первомайское ныне Лямбирского муниципального района РМ

1930

Анатолий Николаевич Булаков

боксер, пятикратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады-52 в наилегчайшем весе.

1931

Григорий Васильевич Бухиник

инженер-металлург, почетный гражданин Магнитогорска, генеральный директор ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод» (1993—1996). Умер в 2001 году.

1931

Пегги Энн Гарнер

американская актриса, снимавшаяся с детства.

1932

Мария Иткина

спринтер, обладательница 9 мировых рекордов

1933

Ирина Беглякова

серебряный призер Олимпийских игр 1956 года в метании диска. В любой другой стране была бы знаменитостью, но у нас ее имя практически забыто и лишь потому, что не стала чемпионкой. Забыто настолько, что чаще называют ее бронзовым призером.

1933

Рауль Сангинетти (Raul Sanguinetti)

аргентинский шахматный гроссмейстер, многократный чемпион страны (1956-1974) и участник Всемирных Олимпиад (дважды - в 1956 и 1962 гг. - показывал лучший результат на своей доске). Умер 3 августа 200 года.

1933

Джон Хенди

американский саксофонист (чаще выбирал альт), флейтист, кларнетист, гобоист, пианист. Использовал также редкие восточные и африканские народные инструменты. Предпочитал исполнять модальный джаз, применял элементы блюза, фанка, фри-джаза. В 13 лет начал изучать кларнет, в 16 лет перешел на саксофон. В 1950-е гг. играл на джем-сэшнз с Кенни Дорэмом, Декстером Гордоном, Джеральдом Уилсоном. Работал в Нью-Йорке в группе Рэнди Уэстона (1958), в оркестре Чарльза Мингуса (записал с ним шесть пластинок). В 1960-е гг. собирал ансамбли вместе с пианистом Доном Фридменом. В это же десятилетие проявил интерес к «третьему течению», участвовал в представлении оперы Гантера Шуллера «The Visitation» (1967, Сан-Франциско). В 1970 г. представил там же свой Концерт для джазового солиста и симфонического оркестра. В 1970-е гг. часто выступал в Европе с индийским музыкантом, исполнителем на народных инструментах Али Абкар Ханом. В 1979 г. играл в оркестре «Mingus Dynasty», в 1980-е гг. продолжил сотрудничество с индийскими музыкантами (в том числе со скрипачом Лакшминараямом Субраманиамом). С 1960-х гг. преподает в университете в Сан-Франциско историю джаза и историю цветного населения США. Входит в ряд общественных музыкальных организаций.

1934

Хари Пал Каушик

финская лыжница. На Олимпийских играх 1972 и 1976 годов завоевала три серебряные и одну бронзовую медали. Четырежды признавалась лучшей спортсменкой страны.

1934

Джереми Кемп

англо-американский актер.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |