-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

23 декабря родились... |

1823

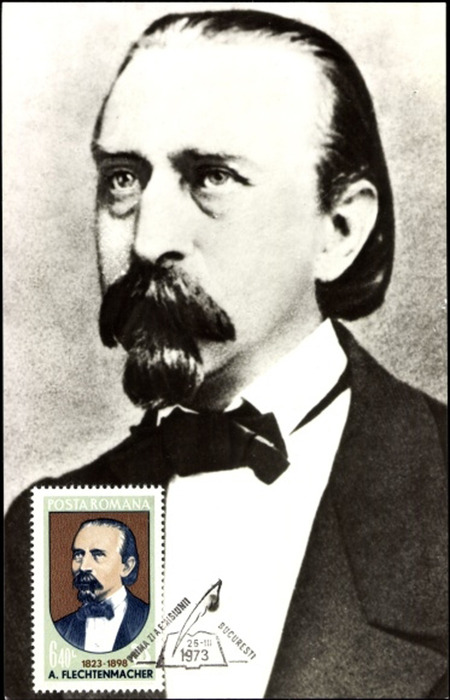

Александру (Адольф) Флехтенмахер (Alexandru (Adolf) Flechtenmacher)

румынский композитор, дирижёр, педагог. Родился в городе Яссф. В 1837-1840 обучался игре на скрипке у Й.Бёма и Й.Майзедера в Вене, в 1847-1848 совершенствовался в Париже. В 1834-1837 и 1842-1843 скрипач частных оперных трупп в Яссах. Дирижировал оркестрами Национальных театров в Яссах (1844-1852), Бухаресте (1852-1853, 1858-1879), Крайове (1853-1858). Концертировал как скрипач (в 1847 в России). С 1860 занимался педагогической деятельностью; с открытием Бухарестской консерватории стал её первым директором (1864-1869) и профессором по классу скрипки (1864-1895). Один из основоположников рум. композиторской школы, Флехтенмахер создал первые значительные румынские музыкально-сценические, оркестровые, хоровые и вокальные произведения, получившие большую известность в Румынии. В его музыке ясно ощущаются фольклорные истоки, композитор использует подлинные нар. мелодии, чаще - лэутарские. Своим творчеством Ф. живо откликался на революц. и патриотич. движения в Румынии. Широкое распространение получили его хоровые и сольные песни, в том числе написанные во время революционных событий 1848 - «Священный день свободы», «Одиннадцатое июня», баллада «Мать Штефана Великого», в период борьбы за объединение Валахии и Молдовы (1850-е гг.) - «Хора объединения», «Вставай, румын», в годы подъёма рабочего движения - «Рабочая хора» (1893), ставшая гимном румынского пролетариата. В своих сценичесих сочинениях Флехтенмахер также нередко обращался к патриотическо-освободительной тематике (опера «Девушка из Козии», 1870, историческая мелодрама «Крепость Нямц»). Написанная им в 1848 первая румынская оперетта «Баба-Яга» имела большой резонанс благодаря не только живой, национально окрашенной музыке, но и социально заострённому сюжету.

Сочинения: опера - Девушка из Козии (Fata de la Cozia, 1870); оперетты - Баба-Яга (Baba Hirca, 1848, Национальный театр, Яссы), Новолуние (Crai nou); музыка к водевилям - Чинел-Чинел, Пэкалэ и Тындалэ, Крестьянская свадьба (Nunta taraneasca), Яссы во время карнавала (Jasii оn carnaval), Иоргу из Садагуры (Jorgu de la Sadagura), Медведи белый и чёрный (Ursul alb si ursul negru), Флорин и Флорика, Милло-директор (Millo-director), Госпожа Кирица в Яссах (Coana Chirita оn Jasi), Янку Жиану, гайдуцкий капитан (Jancu Jianu, capitan de haiduci), Русалии (Rusaliile) и др., мелодрама Крепость Нямц (Сеtatea Neamtului), сценические канцонетты на стихи В.Александри, в том числе Варбу Лэутару (Barbu Lautarul); для оркестра - увертюра Молдова (1847); камерно-инструментальные сочинения, хоровые и сольные песни, обработки народных песен, музыка к драматическим спектаклям. Умер в Бухаресте 9 февраля 1898 года. Литература: Fоtinо G., AI. Flechtenmacher, "Muzica", Bue., 1909, ianuarie; 0 a n a-PopR., Alexandru Flechtenmacher, Bue., 1964.

1829

Пауль Шютценбергер (Paul Schützenberger)

французский химик, член Парижской Академии Наук (с 1888). Учился в Страсбургском университете (доктор медицины, 1855). В 1876-1897 гг. - профессор Коллеж де Франс. Основные направления научных исследований - химия высокомолекулярных соединений, биохимия и химия красителей. Выделил ксантопурпурин, псевдопурпурин, карминовую кислоту. Открыл карбонильные соединения платины. Получил циангидрины глюкозы и левулезы и гидролизовал их до кислот, что в конечном счете привело к созданию метода доказательства структуры сахаров. Получил (1869) ацетилцеллюлозу действием уксусного ангидрида (при 180 градусов Цельсия) на целлюлозу. Сформулировал (1875) уреидную теорию строения белков. Президент Французского химического общества (1871, 1872, 1885). Умер 26 июня 1897 года.

1845

Гюстав Адор (французское имя - Gustave Ador)

швейцарский политик, президент. Родился в Колоньи, кантон Женева, Швейцария. Сын директора коммерческого банка, Гюстав Адор изучал филологию и юриспруденцию в университетах Рейхштадта и Женевы. В 1868 году получил степень лиценциата. Он был женат на дочери банкира Элис Пердонне (ум.1908) и у них родились пять дочерей и один сын. Уже в 1874 году Адор избран в Большой совет кантона Женева в качестве либерально-консервативного правого кандидата (в будущем от Либеральной партии Швейцарии). Он сохранил свое место до 1915 года. Одновременно он также несколько раз был членом Государственного совета Женевы (кантонального правительства), как начальник департамента финансов. С 1878 по 1880 год он был членом Национального совета, а с 1889 по 1917 год — членом Совета кантонов (сенат Швейцарии). Несколько раз он участвовал в федеральных выборах, но так как принадлежал меньшинству в парламенте Швейцарии, не был избран. Только в 1917 году в первом туре голосования он получил подавляющее большинство голосов и был избран в Федеральный совет на место ушедшего в отставку Артура Хоффмана, главным образом потому, что он не участвовал в большой политике и ему было уже 72 года. За два с половиной года пребывания в должности, он возглавлял политический департамент и министерство внутренних дел. Адор провёл целый ряд дипломатических мероприятий. В период пребывания в должности президента, он дважды ездил в Париж в 1919 году для участия в мирной конференции с лидерами союзников. Благодаря его участию штаб-квартира Лиги Наций была размещена в Женеве . При вступлении Швейцарии в Лигу Наций, он добился признания особого статуса нейтралитета Швейцарии. Адор был единственным политиком Либеральной партии избранным в Федеральный совет. 3 июня 1901 — 2 апреля 1902 — президент Национального совета Швейцарии. 26 июня 1917 — 31 декабря 1919 — член Федерального совета Швейцарии. 2 июля — 31 декабря 1917 — начальник политического департамента. 1 января 1918 — 31 декабря 1919 — начальник департамента (министр) внутренних дел. 1 января — 31 декабря 1919 — президент Швейцарии. В начале 1870 года Адор был избран кооптированным членом Международного комитета Красного Креста. В 1910 году он стал третьим президентом в истории Комитета. Эту должность он занимал до своей смерти в 1928 году. Таким образом, он в общей сложности 58 лет являлся членом Международного комитета Красного Креста, в том числе 18 лет в качестве его президента. Во время его пребывания в должности, в период Первой мировой войны, МККК столкнулся с серьёзными проблемами. Благодаря его инициативе 15 октября 1914 года, сразу после начала войны, был создан Международный центр по вопросам военнопленных. Деятельность МККК во время войны привела к значительному повышению репутации Комитета и его полномочия распространились на всё международное сообщество. В 1917 году МККК получил единственную Нобелевскую премию мира за годы войны с 1914 по 1918 год. Умер в Женевеь (Швейцария) 31 марта 1928 года.

1854

Хосе Мария Рейна Барриос (Jose Maria Reyna Barrios)

гватемальский государственный и политический деятель, президент Гватемалы (15 марта 1892 — 8 февраля 1898). Умер 8 февраля 1898 года.

1854

Вера Сергеевна Васильева (в замужестве – Попова)

русская актриса. Дочь С.В. и Е.Н.Васильевых. Сценическая деятельность начала в 1872 г. в Калуге (труппа П.П.Павлова). В 1873 г. играла в Московском общедоступном частном театре. В 1874 г. дебютировала в Малом театре и в 1875 г. была принята в труппу. С большой искренностью, простотой, заразительной веселостью исполняла роли молодых девушек, затем перешла на роли пожилых женщин. Остро характерная актриса, обладала чувством меры, избегала шаржа, преувеличений. Среди ролей: Марина Федотовна («Около денег» по А.А.Потехину), Графиня-внучка («Горе от ума»), герцогиня Оливарец («Дон Карлос» Шиллера), Мейер («Цепи» А.И.Сумбатова-Южина), Звездинцева («Плоды просвещения») и др. Умерлв в 1905 году.

1854

Хосе Викториано Уэрта Ортега (испанское имя - José Victoriano Huerta Ortega)

мексиканский государственный и военный деятель, генерал, с 19 февраля 1913 по 15 июля 1914 временный президент Мексики. Уэрта родился в городе Колотлан, Халиско, в семье метисов. В возрасте 17 лет начал службу в мексиканской армии, во время правления Порфирио Диаса дослужился до звания генерала. После того, как в мае 1911 диктатура Диаса была свергнута, Уэрта какое-то время был лоялен новому либеральному правительству Мадеро и вёл борьбу с его противниками (такими, как Паскуаль Ороско), но вскоре вступил в заговор с целью свержения Мадеро (к которому примкнули генералы Феликс Диас (племянник Порфирио Диаса) и Бернардо Рейес; заговор также был поддержан американским послом Генри Лейном Вильсоном). 18 февраля 1913 Уэрте удалось совершить переворот; Мадеро был убит, а Уэрта стал временным президентом страны. После того, как Уэрта отказался от проведения демократических выборов и установил военную диктатуру, США стали относиться к нему враждебно и высадили десант в Веракрусе, чтобы лишить Уэрту возможной помощи со стороны Германии. Нашлись у Уэрты противники и внутри Мексики; вскоре против него выступили армии Венустиано Каррансы, Альваро Обрегона, Франсиско Вильи и Эмилиано Сапаты. 8 июля 1914 года, после того как Федеральная армия Уэрты потерпела ряд поражений от Конституционной армии Каррансы и Обрегона и повстанцев Вильи, Уэрта подал в отставку и бежал в Англию (откуда впоследствии перебрался в Испанию и затем в США), назначив своим преемником Франсиско Карбахала. Находясь в эмиграции, Уэрта начал переговоры с правительством Германии, надеясь с его помощью вновь произвести переворот и вернуться к власти в Мексике, но 27 июня 1915 был вместе с Паскуалем Ороско арестован в Ньюмене (штат Нью-Мексико) и некоторое время содержался в тюрьме, пока не умер от цирроза печени 13 января 1916 года.

1858

Владимир Иванович Немирович-Данченко

русский режиссер, писатель, педагог, театральный деятель. Создатель и руководитель Московского Художественного театра (совместно с К.С.Станиславским). Народный артист СССР (1936). Лауреат Сталинских премий (1942, 1943). Родился в Озургеты (Грузия) в украинской дворянской семье (по матери армянин). Детство провел в Тифлисе. В юности с успехом участвовал в любительских спектаклях. Позднее, занимаясь на физико-математическом факультете Московского университета (1876–1879), продолжал интересоваться театром. С 1877 печатал театральные статьи и обзоры в журналах «Будильник», «Артист», газетах «Русский курьер», «Новости дня» и др. под псевдонимами Вл., Владь, Гобой, Нике и Кикс и др. В 1881 опубликовал первый рассказ На почтовой станции. Автор повестей, романов (наиболее известны На литературных хлебах, 1891; Губернаторская ревизия, 1895), пьес Последняя воля (1888), Новое дело (1890), Золото (1895), Цена жизни (1896), В мечтах (1901). Драмы ставились в Александрийском и Малом театрах с участием Ермоловой, Садовской, Савиной, Ленского и др., широко шли в провинции. Отказался от присужденной ему Грибоедовской премии за пьесу Цена жизни, считая, что по справедливости должна быть отмечена написанная в том же году Чайка А.П.Чехова. Став одним из руководителей Художественного театра, только однажды решился поставить на его сцене свою пьесу, в чем горько раскаивался. Как и его свойственники по жене Южин и Ленский, Немирович-Данченко мечтал об обновлении театра, приближении сцены к новым художественным направлениям и жизненной реальности. Требовалось воспитать актеров нового типа, способных передавать стиль и мысли новой драмы. В 1891–1901 он вел преподавательскую работу в драматическом отделении Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. Чуткий к новым тенденциям в сценическом искусстве, Немирович-Данченко особое внимание уделял реформаторской деятельности Южина в Малом театре и опытам К.С.Станиславского в Обществе искусства и литературы. Одним из первых он осознал перспективы театральной режиссуры с ее задачей построения спектакля как художественного целого. Летом 1897 по инициативе Немировича-Данченко состоялась его встреча с Станиславским в ресторане «Славянский базар». В ходе легендарной 18-ти часовой беседы были сформулированы задачи нового театрального дела и программа их осуществления, обсуждены состав труппы, костяк которой составят молодые интеллигентные актеры, скромно-неброское оформление зала, разделены обязанности. Партнеры обсудили круг авторов (Х.Ибсен, Г.Гауптман, Чехов) и репертуар. Было решено, что Немирович-Данченко возьмет на себя «литературную часть» и организационные вопросы, Станиславскому достанется часть художественная. Однако в первые же месяцы репетиций выявилась условность такого разделения обязанностей. Репетиции Царя Федора Иоанновича А.К.Толстого начал Станиславский, создавший мизансцены спектакля, потрясшие публику премьеры, но именно Немирович-Данченко настоял на выборе на роль царя Федора из шести претендентов своего ученика И.В.Москвина и на индивидуальных занятиях с артистом помог ему создать трогательный образ «царька-мужичка». Важнейшие спектакли Художественного театра – Царь Федор Иоаннович, Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад Чехова – ставились Станиславским и Немировичем-Данченко совместно. Сам Немирович-Данченко настаивал прежде всего на своем вкладе в отбор репертуара и поиск авторов театра, в разгадку «дикции» и «цвета» пьесы. Одной из главных задач Художественного театра Немирович-Данченко считал постановку новой современной драматургии – прежде всего Чехова, Ибсена, Гауптмана, М.Метерлинка, позже М.Горького, Л.Андреева. Самостоятельно поставил Иванова Чехова (1904). Станиславский уверял, что Немирович-Данченко нашел «настоящую манеру играть пьесы Горького» (они совместно ставили На дне, 1902, и Дети Солнца, 1905). Немирович-Данченко ввел в репертуар театра и поставил пьесы Ибсена Когда мы, мертвые, пробуждаемся (1900), Столпы общества (1903), Росмерсхольм (1908), пьесу Гауптмана Одинокие (1899, совм. со Станиславским). Педагогический талант Немировича-Данченко был общепризнан еще до начала его работы в Художественном театре. Вошедшие в труппу МХТ его ученики (Москвин, Книппер, Мейерхольд, Савицкая, Роксанова, Германова) выделялись непосредственностью контакта с литературным материалом, тонким чувством исторического стиля эпохи. Работавшие с ним актеры говорили об умении режиссера подобрать потайные ключи к каждой индивидуальности, найти «петушиное» слово для любого актера, расколдовать его. Для Немировича-Данченко было характерно тяготение к «большой линии». Находясь рядом с одаренным гениальной режиссерской фантазией Станиславским, он сумел выработать свой индивидуальный стиль и почерк. В отличие от Станиславского был чуток к трагическим и тревожным нотам жизни, увлекался исторической трагедией – Юлий Цезарь (1903) У.Шекспира стал одной из его крупнейших режиссерских побед.

После событий 1905, смерти Чехова и разрыва с Горьким Немирович-Данченко обратился к русской классике. Им поставлены Горе от ума А.С.Грибоедова (1906) и Ревизор Н.В.Гоголя (1908, оба спектакля совм. с Станиславским), Борис Годунов А.С.Пушкина (1907), На всякого мудреца довольно простоты А.Н.Островского (1910), Живой труп Л.Н.Толстого (1911), Нахлебник И.С.Тургенева (1912), Смерть Пазухина М.Е.Салтыкова-Щедрина (1914), Каменный гость Пушкина (1915). Он сам увлекался и умел увлечь исполнителей духом ушедшего быта барского дома Фамусовых, эпическим покоем Островского, монументальной сатирой Салтыкова-Щедрина, звуком шагов судьбы и возмездия – шагов Каменного гостя. Отсутствие современной «боевой пьесы» грозило театру потерей слуха на современность, потерей связи с публикой, и режиссер проявлял настойчивый интерес к драматургам-экспрессионистам (Анатэма, 1909, Екатерина Ивановна, 1912, Мысль, 1914, Андреева; Miserere Юшкевича, 1910). Немирович-Данченко искал драматурга, способного связать «общественно-политическую линию» и поиски «нового искусства». В поисках русской трагедии Немирович-Данченко обращается к инсценировке романа Ф.М.Достоевского Братья Карамазовы (1910). Впервые возник двухвечеровой спектакль, состоящий из глав различной длительности (от 7 минут до 1 часа 20 минут), появилась фигура чтеца. В 1913 была поставлена инсценировка Бесов Достоевского (под назв. Николай Ставрогин, 1913). Его появление на сцене МХТ вызвало гневный протест Горького. С Первой мировой войной 1914–1918 и Октябрьской революцией 1917 в МХТ обозначился кризис, усугубленный тем обстоятельством, что значительная часть труппы во главе с В.И.Качаловым, выехавшая в 1919 в гастрольную поездку, оказалась отрезанной военными событиями от метрополии и несколько лет гастролировала по Европе. Нужны были крайние меры, чтобы начать сезон 1919–1920 в отсутствие Качалова, Книппер, Германовой – основных исполнителей главных пьес репертуара. Немирович-Данченко создал Музыкальную студию (Комическая опера) и с ее актерами поставил на сцене МХАТ Дочь Анго Лекока и Периколу Оффенбаха, решенную как «мелодрама-буфф». Когда летом 1922 основная труппа уехала на длительные зарубежные гастроли, Немирович-Данченко остался с Комической оперой (постановка Лизистраты Аристофана,1923; Карменсита и солдат, 1924) и остальными студиями в России. В постановке Лизистраты задачей было соединить героизм и веселье, монументальность и динамичность, требуемые жанром «патетической комедии». Перед возвращением «старшей» труппы оба основателя Художественного театра должны были решить, в каком составе и с какими творческими задачами будет работать театр дальше. Весной 1924 Немирович-Данченко направил в Государственный ученый совет официальную бумагу с планами предстоящего сезона: «Из старого репертуара Московского Художественного театра надо исключить: а) произведения литературы, неприемлемые для нашей современности (пример: весь чеховский репертуар, – по крайней мере в той интерпретации, в какой эти пьесы шли в Художественном театре до сих пор); б) спектакли хотя и вполне приемлемые как литературные произведения, но утратившие интерес по своей устаревшей сценической форме (пример: На всякого мудреца довольно простоты)». Предлагалось возобновление Драмы жизни, Братьев Карамазовых, постановка пьесы французского писателя из группы унанимистов Ж.Ромена Старый Кромдейр (ее перевод был сделан О.Э.Мандельштамом и появился в дальнейшем с предисловием поэта; художником должен был стать Р.Р.Фальк). Ни одно из этих намерений не было реализовано. После долгих колебаний самостоятельными театрами в 1924 становятся 1-я и 3-я Студии Художественного театра, в труппу театра вливаются студийцы 2-й Студии А.К.Тарасова, О.Н.Андровская, К.Н.Еланская, А.П.Зуева, В.Д.Бендина, В.С.Соколова, Н.П.Баталов, Н.П.Хмелев, М.Н.Кедров, Б.Н.Ливанов, В.Я.Станицын, М.И.Прудкин, А.Н.Грибов, М.М.Яншин, В.А.Орлов, И.Я.Судаков, Н.М.Горчаков, И.М.Кудрявцев и др. Реорганизация театра, продолжавшего носить имя Художественного, предполагала появление новых авторов, и до своего отъезда с Комической оперой на гастроли за границу Немирович-Данченко поставил Пугачевщину К.А.Тренева (1925). С октября 1925 по январь 1928 он оставался за границей, некоторое время работал в Голливуде (одной из причин его задержки было негативное отношение «стариков» МХАТа к Комической опере, в дальнейшем работавшей отдельно как Музыкальный театр имени Немировича-Данченко). Возвращение в Москву совпало с резкими политическими переменами в СССР. С осени 1928 из-за болезни сердца Станиславский прекратил не только актерские выступления, но и деятельность режиссера-постановщика, сосредоточившись на завершении своих трудов по «системе». Вся полнота ответственности за сохранение МХТа легла на Немировича-Данченко.

Москва, Глинищевский переулок, 5/7. Музей-квартира Владимира Ивановича Немирович-Данченко (5 подъезд, квартира 52)

Москва, Глинищевский переулок, 5/7. В этом доме Владимир Иванович жил в 1938—1943. С 1943 по 1993 этот переулок назывался улица Немировича-Данченко

Он ставит революционные пьесы современных авторов – Блокаду Вс.Иванова (1929), Любовь Яровую Тренева (1936), продолжает опыты в постановках классической романной прозы – в 1930 ставит Воскресение по Толстому, впервые пригласив художником В.В.Дмитриева, с которым с 1935 работал неразлучно (7 спектаклей, включая новые декорации к Дядюшкину сну, 1941, и сценическое решение Гамлета). В искусстве тех лет утверждается метод социалистического реализма, его сценические образцы дает МХАТ. В 1934 Немирович-Данченко ставит Егора Булычева и других, в 1935 совместно с М.Н.Кедровым – Врагов Горького, образцовый спектакль «большого стиля» империи победившего социализма. Премьера Анны Карениной (1937) была приравнена к событиям государственного значения. Роли Анны и Каренина стали одними из высших сценических достижений Тарасовой и Хмелева. В 1940 Немирович-Данченко выпускает Трех сестер, определив сквозное действие пьесы: «тоска по лучшей жизни». Собственную теорию актерского искусства Немирович-Данченко не оформил в законченную систему, как это сделал Станиславский, хотя в его рукописях, в записях репетиций, которые велись с середины 1930-х годов, им были разработаны понятия «второго плана сценической жизни актера», «физического самочувствия», «зерна образа» и др. В последние годы он приглядывал конкретные фигуры, которые могли бы принять на себя ответственность за дальнейшую судьбу Художественного театра. Немирович-Данченко высоко ценил помощь В.Г.Сахновского, особенно в постановках Анны Карениной и Половчанских садов. Когда осенью 1941 Сахновский был арестован, руководитель МХАТа проявил необычную и опасную настойчивость, добиваясь его возвращения в МХАТ, и обратился лично к Сталину. В войну он добился организации Школы-студии при МХАТ (1943), которая носит его имя. Сталинская премия (1942, 1943). Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Умер Немирович-Данченко в Москве 25 апреля 1943 года. Сочинения: Из прошлого, 2-е издание, Москва, 1938; Театральное наследие, тома 1—2, Москва, 1952—1954; Пьесы, Москва, 1962; Режиссерский план постановки трагедии Шекспира "Юлий Цезарь", Московский художественный театр, 1903 г., (Вступительная статья Б.Ростоцкого и Н.Н.Чушкина, Москва, 1964). Литература: Соболев Ю., Вл.И.Немирович-Данченко, Петроград, 1918; Виленкин В.Я., Вл.И.Немирович-Данченко. Очерк творчества, Москва, 1941; Фрейдкина Л., Владимир Иванович Немирович-Данченко, Москва — Ленинград, 1945; ее же, Дни и годы Вл.И.Немировича-Данченко, Москва, 1962 (литература); Марков П.А., Режиссура Вл.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре, Москва, 1960.

1859

Клавдия Владимировна Лукашевич-Хмызникова

детская писательница и педагог. Родилась в Санкт-Петербурге в семье обедневшего украинского помещика, коллежского асессора. Училась в Мариинской женской гимназии, где выпускала рукописный журнал «Звезда», помещая в нем свои стихи и поэмы, брала уроки музыки и рисования. С 12 лет давала уроки сама, занималась перепиской для заработка. В 1881 г. в журнале «Детское чтение» было впервые опубликовано ее стихотворение «Памяти императора Александра II», под которым стояла скромная подпись: «Гимназистка». В начале 1880-х гг. она печаталась в журнале «Семейные вечера». В 1885 г. переехала в Иркутск, куда ее муж, Константин Францевич Лукашевич, был назначен инспектором Девичьего института Восточной Сибири. Литературное творчество сочетала с общественной и педагогической деятельностью: преподавала в младших классах русский язык, составляла хрестоматии, писала азбуки, учебники, пособия по проведению музыкально-драматических утренников, вечеров, праздников, а также множество детских повестей и рассказов. В 1889 г. за рассказ «Макар» получила премию Санкт-Петербургского Фребелевского общества. Впоследствии премии были удостоены и другие ее рассказы. В 1890 г. после скоропостижной смерти мужа и 10–летней дочери Лукашевич вернулась с тремя детьми в Санкт-Петербург и поступила на службу в правление Юго-Восточной железной дороги, временно определив детей в малолетнее отделение Николаевского сиротского института. Сотрудничала практически со всеми детскими периодическими изданиями. Повести и рассказы писательницы в большинстве своем основаны на событиях и впечатлениях личной жизни, проникнуты любовью к детям, желанием пробудить в них человечность, трудолюбие, внимание к окружающему миру. Рецензенты упрекали ее в излишней сентиментальности, «избытке добродетели». В ответ на подобную критику Лукашевич писала: «Если сентиментальностью назвать то, что я щадила детское воображение от жестоких, тяжелых картин, то я делала это сознательно. Я изображала правду жизни, но брала большею частью хорошее, чистое, светлое; оно действует на юных читателей успокоительно, отрадно, примиряюще». В годы Первой мировой войны, продолжая активно печататься, она содержала на свои средства палату для раненых в лазарете, устроила приют для детей воинов, ушедших на фронт. В 1916 г. потеряла на войне сына. В 1921 г. вернулась в Петроград по вызову Луначарского и на предложение переделать свои произведения «в духе времени» ответила отказом. В 1923 г. ее сочинения были изъяты из библиотек. Последние годы писательница жила в крайне стесненном материальном положении. Скончалась Клавдия Владимировна Лукашевич в Санкт-Петербурге в феврале 1931 г. Она сеяла вокруг себя «зернышки» прекрасного, доброго, вечного, и ее книги, написанные рукой подлинного мастера слова, задушевно и талантливо, спустя годы насильственного забвения сегодня возвращаются к нам («Заветное окно», 1997; «Доблестный Севастополь», 2006; «Мое милое детство», 2007; «Первое словечко. Хрестоматия для детей», 2009, и многие другие). Главные герои произведений Лукашевич - добродетельные старики и старушки, часто с виду суровые и необщительные, но чуткие, ласковые, ревностно относящиеся к своим обязанностям ("Птичница Агафья", "Макар", "Няня" и др.), и хорошие добрые детки, любящие и заботящиеся о животных, птицах, цветах, отзывчивые к несчастным, вежливые со старшими ("Гнездышко", "Мишка", "Даша Севастопольская", "Старуха с муфтой" и др.). Дети-труженики и талантливые дети "из народа" ("Аксютка-нянька", "Ваня-пастух", "Искра божия" и др.) обычно при содействии интеллигентного благодетеля выбиваются в люди. Личная добродетель и талант - залог к достижению положения в высших слоях современного буржуазного общества и к счастливой благополучной жизни. Выражая во всех этих произведениях общепринятые и официально апробированные взгляды, Лукашевич приспособилась к требованиям широкого потребителя-обывателя и дореволюционной педагогики. Многочисленные произведения Лукашевич были популярны в широких обывательских кругах и в школе. Отдельные произведения в переработанном виде издавались и в Советской России частными издательствами (Сын стрелочника, издание Мириманова, Москва, 1927; Митрофашка, издательство Сойкина, Петроград, б. г.). Сочинения: Истинный друг человечества. Доктор Ф.П.Гааз. Санкт-Петербург, 1900; Курский астроном-самоучка Ф.А.Семенов. Москва, 1901; Как жил В.А.Жуковский и что он писал. Москва, 1902; Мое милое детство. Часть 1. 2-е издание. Москва, 1916; Сын стрелочника. Москва, 1927. Библиография: Соболев М.В., О детских книгах, издательство "Труд", Москва, 1908; Чехов Н.В., Детская литература, Москва, 1909; "Что и как читать детям", 1912, 1, 12; 1913-1914, 3, 7; "Новости детской литературы", 1912-1915; Венгеров С.А., Источники словаря русских писателей, том IV, II., 1917.

1860

Уильям Горацио Бэйтс (William Horatio Bates)

американский врач-офтальмолог, изобретатель немедикаментозного метода восстановления зрения. Эффективность этого метода сомнительна, а теория, на которой он базируется, противоречит данным офтальмологии и оптометрии как времен Бейтса, так и современным данным. Родился в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Медицинское образование получил в Корнелле в 1881 году, учёную степень доктора медицинских наук — в Американском колледже врачей и хирургов в 1885 году. Свою практику Бейтс начал в Нью-Йорке, работал некоторое время в качестве помощника врача в Манхэттенской больнице по лечению заболеваний органов зрения и слуха. В период с 1886 по 1888 годы Бейтс работает штатным врачом в Бэллевьюльской психиатрической больнице. С 1886 по 1896 годы Бейтс занимает также должность штатного врача в Нью-Йоркской глазной больнице, работает в ряде других лечебных учреждений США. В 1886—1891 годы он преподает офтальмологию в Нью-Йоркской больнице-научно-исследовательском институте для аспирантов. В 1896 году Бейтс решил оставить на несколько лет свою работу в больнице из-за необходимости проведения экспериментальных работ. В 1902 году Бейтс поступил на работу в лондонскую Чаринг-Кросс больницу. Двумя годами позже он начал заниматься частной практикой в Гранд-Форксе (штат Дакота), которую продолжает шесть лет. В 1910 году занял пост врача по уходу за больными с нарушением зрения в Гарлемской больнице города Нью-Йорка и работал там до 1922 года. Умер в Нью-Йорке 10 июля 1931 года. Некролог в связи с его смертью был опубликован в «Нью-Йорк таймс» 11 июля 1931 г.

1860

Николай Оттович Эссен

русский военно-морской деятель. Адмирал с 1913 г. Родился в Санкт-Петербурге, в семье товарища (заместителя) министра юстиции, статс-секретаря Отто Васильевича Эссена. Как потомок остзейского дворянства имел титул барона и приставку "фон" к фамилии. Окончил Морское училище с отличием в 1881 г., за успехи в учебе и примерное поведение занесен на мраморную доску. В звании гардемарина совершил двухлетнее заграничное плавание на броненосном фрегате "Герцог Эдинбургский". Мичманом прослушал курс лекций на механическом отделе Николаевской Морской академии в 1886 г. Избрав командной специальностью системы вооружения корабля, поступил на учебу в Артиллерийский офицерский класс, который закончил в 1891 г. Дальнейшая служба была связана с Тихоокеанской эскадрой, где лейтенант Н.О.Эссен плавал с 1892 по 1897 г. артиллерийским офицером крейсера "Адмирал Корнилов". До 1900 г. служил на Средиземноморской эскадре командиром миноносца ? 120 ("Пакерорт"), старшим офицером мореходной канлодки "Грозящий", командиром штабного парохода "Славянка". В 1899 г. за отличия по службе присвоено звание капитан 2-го ранга. Во время зимовки парохода в Санкт-Петербурге, с 1900 по 1902 г. преподавал в Морском кадетском корпусе теоретическую механику и девиацию. С 1902 г. - командир новейшего крейсера 2-го ранга "Новик". Приняв корабль на судостроительном заводе в Германии, Н.О.Эссен перевел его в Порт-Артур в состав эскадры Тихого океана. С первых же дней русско-японской войны "Новик" активно участвовал в боевых действиях. Утром 8 февраля 1904 г., после внезапного нападения японского флота на Порт-Артур, Эссен вывел "Новик" в море на разведку. Обнаружив превосходящие силы противника, корабль атаковал крейсер "Якумо". Только попадание 8-дюймового снаряда вынудило "Новик" возвратиться в базу. Последующие дни были наполнены активной боевой деятельностью, командир и его экипаж проявили высокое воинское мастерство и героизм, показали пример выполнения долга. "Новик" участвовал в боях с японской эскадрой, поддерживал миноносцы, проводил разведку. На нем держал свой флаг командующий эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров при выходе на спасение погибавшего миноносца "Стерегущий". 29 марта капитан 2-го ранга Н.О.Эссен назначается командиром эскадренного броненосца "Севастополь", а после того как корабль стал флагманом эскадры, исполняет и должность флаг-капитана при командующем. Был убежденным сторонником активных действий флота, выхода в море для ведения боя с противником. Разногласия в этом вопросе с контр-адмиралом В.К. Витгефтом привели к замене Эссена на посту флаг-капитана и переносу флагманского адмиральского флага с "Севастополя". Броненосец несколько раз вступал в бой с врагом, участвовал в попытке прорыва эскадры во Владивосток, дважды подрывался на минах. Находясь в гавани, вел контрбатарейную борьбу с японской осадной артиллерией. После перехода в б. Белый Волк корабль подвергся многочисленным атакам японских миноносцев, выпустивших по нему 180 торпед, две из которых попали в цель. Несмотря на повреждения, командир смог обеспечить активное использование корабельной артиллерии против сухопутных и морских целей. Попадания вражеских снарядов окончательно вывели "Севастополь" из строя. Н.О.Эссен был назначен начальником Ляотешанского отдела обороны с подчинением сухопутных частей и береговой артиллерии. Когда 1 января 1905 г. началось уничтожение кораблей эскадры, "Севастополь" единственным из всех стараниями бывшего командира был отбуксирован для затопления на большую глубину, что не позволило занявшим Порт-Артур японцам использовать его в своих целях. Н.О.Эссен последним покинул броненосец. За боевые заслуги Эссен был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Золотым оружием с надписью "За храбрость", произведен в капитаны 1-го ранга. После возвращения в Россию с 1905 г. он занимает должности заведующего стратегической частью военно-морского ученого отдела Главного морского штаба, командира 20-го флотского экипажа, с марта 1906г. - командир строившегося в Англии броненосного крейсера "Рюрик". С августа 1906 г. контр-адмирал Н.О.Эссен - начальник Отряда минных крейсеров Балтийского флота (позже 1-я Минная дивизия). На этом посту он "нашел благородное поприще для проведения на деле тех своих выводов, к которым ему пришлось прийти собственным горьким опытом в 1904 году". Эссен решительно боролся с упрощениями в боевой подготовке, которую впервые стал проводить круглый год, поддерживал думающих и инициативных офицеров. Под его руководством в результате интенсивных тренировок и учений соединение превратилось в основное боевое ядро флота. Корабли плавали в любую погоду во всех районах Финского залива, центральной и северной части моря. С ноября 1908 г. Эссен назначен начальником соединенных отрядов Балтийского флота, в 1909 г. - начальником морских сил Балтийского моря (с 1911 г. - командующий флотом Балтийского моря). Добился коренной перестройки деятельности всех учреждений, поставив их на службу потребностям действующего флота. Показал себя прямым последователем идей вице-адмирала С.О.Макарова, руководил разработкой и принятием в 1912 г. плана действий флота на случай войны, созданием минно-артиллерийских позиций для обороны Санкт-Петербургского направления. Под командованием адмирала Н.О.Эссена Балтийский флот встретил начало Первой мировой войны в полной готовности к отражению нападения противника, В 1914-1915 гг. корабли провели блестяще организованные активные минные постановки в южной Балтике, на германских коммуникациях, успешно действовали в море. В 1914 г. Эссен награжден орденом Белого Орла с мечами. Умер в Ревеле 20 мая 1915 года. Тело доставлено в Санкт-Петербург на эсминце "Пограничник" и 28 мая захоронено на кладбище Новодевичьего монастыря. Его сын, Антоний Николаевич фон Эссен, был флагманским штурманом штаба дивизиона подводных лодок, командиром подводной лодки «АГ-14», погиб при выполнении боевого задания осенью 1917. Награды: Золотая сабля (27 марта 1904); орден Святого Георгия IV степени (30 апреля 1905); орден Белого орла с мечами (25 декабря 1914). В июле 2011 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде заложен фрегат «Адмирал Эссен» - второй корабль проекта 11356. Предполагается, что фрегат будет принят на вооружение ВМФ России в 2014 году и будет нести боевую вахту на Черноморском флоте.

1862

Анри Пиренн (французское имя - Henri Pirenne)

бельгийский историк. Специалист по экономической истории западноевропейского средневековья (особенно по истории городов). Родился в Вервье. В 1886-1930 профессор Гентского университета (в 1991-1921 ректор) член Бельгийской королевской академии наук, литературы и изящных искусств. Иностранный член-корреспондент Российской академии наук (1918; с 1925 года — Академии Наук СССР). Член-корреспондент Британской академии (1921). Его учителями в Льежском университете были Готфрид Курт и Поль Фредерик. В центре научных исследований Пиренн находилась социально-экономическая история западноевропейского средневековья. Разрабатывая проблему возникновения и развития средневекового города и его институтов (книга "Города средневековья", 1927 - в русском переводе "Средневековые города и возрождение торговли", 1941, и др. работы), Пиренн развивал теорию происхождения города из купеческого поселения; преувеличивал роль купечества и торговли в историческом процессе. Основным стержнем фундаментальной работы Пиренн "История Бельгии..." (тома 1-7, 1900-32, доведена до 1914; переиздана с 1972. Частичный русский перевод "Средневековые города Бельгии", 1937; "Нидерландская революция", 1937) является проблема возникновения бельгийской нации. Исходя из тезиса о единстве социально-экономического развития отдельных бельгийских областей, он доказывал историческое единство бельгийской нации и историческую закономерность существования бельгийского государства. Пиренн занял одно из ведущих мест в полемике, развернувшейся в буржуазной медиевистике 1920-1930-х гг. по вопросу о характере перехода от античности к средневековью. Он создал концепцию экономического развития этого периода, исходя из своего представления о первенствующей роли внешней торговли в историческом процессе (окончательно оформлена в книге "Магомет и Карл Великий", 1937). Переломный момент в социальной жизни Западной Европы он связывал с арабскими завоеваниями 7-8 вв., положившими конец средиземноморской транзитной торговле между европейским Западом и Востоком; в результате с 8 в. основой экономической жизни становится натуральное хозяйство, городская жизнь замирает. С вытеснением арабов из Средиземноморья в 11 в. вновь возрождаются торговля и города. С развитием средневекового города Пиренн связывал и развитие капитализма, который определял очень расплывчато и первую стадию развития которого относил (во Фландрии и Северной Италии) уже к концу 11-12 вв.; соответственно модернизировал и социальные отношения средневекового города. Для теоретико-методологических воззрений Пиренн, остававшихся в основном в рамках позитивизма, характерны эклектизм, плюрализм, психологизация исторического процесса и в то же время - признание исторических закономерностей, постановка социально-экономических проблем большой исторической важности. Пиренн создал в Бельгии свою историческую школу и оказал большое влияние на западноевропейскую медиевистику (в новейшей буржуазной историографии концепции Пиренн и его периодизация социально-экономического развития подвергаются критике). Умер в Уккеле (ныне в черте Брюсселя) 25 октября 1935 года. Литература: Садретдинов Г.К., Теоретико-методологические основы исторической концепции Анри Пиренна, в сборнике: Труды Томского гос. университета, том 187, серия историческая. Методологические и историографические вопросы исторической науки, выпуск 4, Томск, 1966; Bloch М., Henri Pirenne, "Revue historique", 1935, t. 176, № 359; Ganshot . L., Pirenne (Henri), в кн.: Biographie nationale, t. 30, Suppl., t. 2, Brux., 1959, fasc. 2.

1864

Сомерсет Артур Гош Калтроп (Somerset Arthur Gough-Calthorpe)

английский адмирал флота (1925). В 1902-1905 военно-морской атташе в России, Норвегии и Швеции. В 1909-1910 - в составе внутреннего флота. В 1912-1913 контр-адмирал 1-й боевой эскадры. В 1914-1916 командир 2-й крейсерской эскадры Большого флота, в 1916 2-й морской лорд. В 1917-1919 главнокомандующий в Средиземном море, одновременно в 1918-1919 Верховный комиссар в Константинополе. Действия флота на Средиземноморье проходили при полном господстве подводных лодок Центральных держав, и главной задачей флота союзников стало обеспечение безопасности конвоев. При этом основные действия в 1917 развернулись между австро-венгерским и итал. флотами. После выхода России из войны в январе 1918 германское командование предприняло попытку силами «Гебена» и «Бреслау» снять блокаду с Дарданелл. Первоначально их действия имели успех, так как английский флот не успел выйти в море. Однако вскоре «Бреслау» подорвался на мине и затонул, а подошедший ему на помощь «Гебен» также подорвался и был вынужден уйти в порт. Во время Гражданской войны в России Калтрон поддерживал постоянную связь с Добровольческой армией, фактически руководя поставками ей вооружений и боеприпасов. В 1920-1923 главнокомандующий в Портсмуте, в 1924-1925 1-й и главный адъютант Его Величества по флоту. Умер 27 июля 1937 года.

1865

Альбрехт (полное немецкое имя -Альбрехт-Мария-Александр-Филипп-Йозеф, Albrecht-Maria-Alexander-Philip-Josef)

германский военачальник, генерал-фельдмаршал, герцог Вюртембергский. Родился в Вене. Сын представителя боковой ветви Вюртембергского королевского дома герцога Филиппа (1838—1917; внука российского начальника главного управления путей сообщения Александра Вюртембергского) и его жены эрцгерцогини Марии Терезы Австрийской (1845—1927), дочери эрцгерцога Альбрехта, герцога Тешен (1817—1895) и принцессы Хильдегарды Баварской (1825—1864). В августе 1883 года зачислен на военную службу в 19-й уланский полк Германской имперской армии в чине лейтенанта. С 1891 года командовал эскадроном в этом полку. С 1893 года — командир батальона 119-го гренадерского полка, с 1896 года — командир этого полка. С октября 1898 года — командир 4-й гвардейской кавалерийской бригады в Потсдаме, с сентября 1900 года — командир 51-й пехотной бригады в Штутгарте. С 1901 года — начальник 26-й дивизии. С сентября 1906 года — командующий 11-м армейским корпусом, с 1908 года — командующий 13-м армейским корпусом. В начале 1914 года назначен генерал-инспектором 6-й армейской инспекции и произведён в генерал-полковники. 2 августа 1914 года назначен командующим 4-й армии, в составе пяти армейских корпусов и ландверной бригады, всего 180 000 человек и 646 орудий. Армия была развёрнута на Западном фронте против французских войск и в середине августа перешла в наступление в Люксембурге и южной Бельгии. В Пограничном сражении войска 4-й армии совместно с 3-й армией наносили главный удар и одержали победу в Арденской операции 22-25 августа. В Битве на Марне первоначально имел успех в районе города Ровиньи, но после вынужденного отхода 1-й и 2-й армий, 11 сентября отвёл свои войска в северном направлении. В октябре 1914 года 4-я армия герцога Альбрехта была переброшена к Ла-Маншу. Во время Фландрского сражения на войска Альбрехта возложено выполнение главной задачи — наступление на 35 километровом фронте Остенде — Мэнен, для чего в армию вошли 4 свежих корпуса. Наносил главный удар у Ипра против британских войск, вспомогательный — на реке Изер против бельгийских войск. Наступление на главном направлении провалилось, на вспомогательном — войска армии 22 октября форсировала реку Изер и закрепились на левом берегу. Однако, когда бельгийцы открыли шлюза и затопили берега реки, был вынужден оставить занятый плацдарм.

В результате сражение закончилось фактически безрезультатно. В ходе второй битвы у Ипра впервые в ходе войны 22 апреля 1915 года его войска применили боевые отравляющие вещества — хлор, от которого погибло свыше 5000 человек. Однако не смог воспользоваться паникой противника и не развил успех. Ценой больших потерь в боях 26 апреля — 12 мая расширил прорыв по флангам, но достигнуть первоначально поставленной задачи — захват Изерского канала до города Ипр включительно — не сумел. Тем не менее, германское командование сообщило о сражении у Ипра, как о своей победе, а герцог 1 августа 1916 года был произведен в генерал-фельдмаршалы. Во второй половине 1915—1916 годов в полосе армии Альбрехта активных боевых действий не велось. С 25 февраля 1917 года — главнокомандующий «Группы армий герцога Альбрехта» (с 11 ноября 1918 — группы армий «D»), действовавшей от Вердена до границы со Швейцарией). В 1918 году его группу армий входили 19-я армия и две армейские группы (всего 26,5 дивизий), она играла вспомогательную роль до самого конца войны. В 1918 году объявлен официальным наследником своего четвероюродного брата — короля Вюртемберга Вильгельма II (их общим прапрадедом был герцог Фридрих Евгений (1732—1797), правивший Вюртембергом в 1795—1797 годах). Причины были просты: у короля не было прямых потомков мужского пола, а герцог был ближайшим родственником, происходившим от равнородных браков. После событий Ноябрьской революции и свержения монархии в Германии 23 декабря 1918 года вышел в отставку как представитель королевского дома. Ему был предоставлен дворец в 40 километрах от Боденского озера. После смерти бывшего короля Вюртемберга Вильгельма II всё частное имущество бывшего королевского дома передано в наследство герцогу Альбрехту. В дальнейшем вёл частную жизнь, в политических событиях не участвовал. Был известен оппозиционным отношением к национал-социализму, за что, хоть и не подвергался репрессиям, но никогда не приглашался на мероприятия в память о событиях Первой мировой войны, а после своей смерти похоронен не как офицер, а как частное лицо. Умер в Альтхайзене, округ Саулгау 29 октября 1939 года. 24 января 1893 года в Вене сочетался браком с эрцгерцогиней Маргаритой Софией (1870—1902), дочерью эрцгерцога Карла Людвига. В браке родились: Филипп Альбрехт (1893—1975), Альбрехт Евгений (1895—1954), Карл Александр (1896—1964), Мария Амалия (1897—1923), Мария Тереза (1898—1928) — монахиня, Мария Елизавета (1899—1900), Маргарита Мария (1902—1945). Награды: Орден Золотого руна (Австро-Венгрия, 1893); Военный крест заслуг (Великое герцогство Мекленбург-Шверин, 1914); Орден «Pour le M?rite» (22 августа 1915).

1869

Хью Перси Аллен (Hugh Percy Allen)

английский органист, дирижер и музыкальный педагог, который оказал далеко идущее влияние на английскую музыкальную жизнь своего времени. Родился в Рединге (Беркшир, Англия). Аллен учился игре на органе в Колледже Христа в Кембридже, а затем занимал должности органиста в кафедральном соборе Эли (1898-1901) и Нью-колледже в Оксфорде (1901-1918). В 1918 году он стал директором Королевского колледжа музыки в Лондоне, и в том же году профессором музыки в Оксфорде. Он поднял уровень обучения музыке в учебной программе Оксфордского и предпринял адекватные шаги в научной и педагогической деятельности. Он также отличился своими исследования творчества Генриха Шютца и Й.С.Баха. Он дирижировал хоры Баха в Оксфорде (с 1901) и Лондоне (1907-1920) и был одним из главных основоположников современной английской музыки. Умер в Оксфорде (Оксфордшир, Англия) 20 февраля 1946 года.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |