-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

22 декабря родились... |

1095

Рожер II (французское имя - Roger II de Hauteville, итальянское имя - Ruggero II di Sicilia, сицилийское имя - Ruggeru II di Sicilia)

основатель и первый король (с 1130 г.) Сицилийского королевства из династии Отвилей, граф Сицилии (с 1105 г.), герцог Апулии (c 1127 г.). Рожер II был вторым сыном Рожера I (1031—1101), графа Сицилии, и его третьей жены Аделаиды Савонской (умерла в 1118 году). Он унаследовал графство Сицилию в 1105 году в десятилетнем возрасте, после смерти старшего брата Симона. В годы малолетства Рожера (1105—1112) правительницей была его мать Аделаида Савонская. Главным событием регентства Аделаиды стало перенесение графской резиденции из Милето в Калабрии в Палермо, завершившееся к 1112 году. Вообще об этом периоде жизни Рожера II известно очень мало ввиду отсутствия современных южноитальянских хроник. Вероятно, правление Аделаиды было спокойным и не сопровождалось крупными мятежами феодалов, с которыми столкнулся ее сын впоследствии. Рожер II принял единоличную власть на Сицилии в 1112 году. За последующие десять лет Сицилия настолько окрепла, что у Рожера появилась возможность вмешаться в дела континентальной Италии. Правление его двоюродного брата герцога Вильгельма II в Апулии (1112—1127) ознаменовалось крупными смутами. Военная интервенция Рожера в Апулию, а также значительная финансовая помощь, предоставленная им Вильгельму II, позволила приостановить распад герцогства. В обмен на это Вильгельм по трем договорам, последовательно заключенным с Рожером в течение 1122 г., уступил Рожеру свою долю Палермо и Мессины (эти два города ранее находились в совместном владении Рожера I и Роберта Гвискара), а также передал ему сначала в залог, а затем в полную собственность свою долю Калабрии. В 1125 году Рожер в обмен на очередную денежную помощь был признан наследником бездетного Вильгельма. После смерти Вильгельма Апулийского 25 июля 1127 г. Рожер II объявил о своих претензиях на его наследство. Но, как выяснилось, Вильгельм успел в 1125—1127 гг. дать схожие обещания своему другому двоюродному брату Боэмунду II Антиохийскому, а также папе Гонорию II. Если Боэмунд II находился в 1127 г. в своем княжестве Антиохии и не представлял опасности, то папа Гонорий II, являясь к тому же сюзереном герцогства Апулии, намеревался воспрепятствовать Рожеру II вступить в наследование владений Вильгельма II. Папе удалось привлечь на свою сторону ряд крупных баронов Апулии. Сразу же после получения известия о смерти Вильгельма Рожер во главе своего флота прибыл к стенам Салерно — столицы Апулии. Салерно первоначально отказался признать Рожера, и согласие города Рожер II был вынужден купить ценой ряда важных уступок. Затем Рожер купил лояльность своего зятя Райнульфа Алифанского, позволив ему увеличить владения за счет соседнего графа Ариано. Поступая аналогичным образом с прочими крупными городами и баронами, Рожер II добился своего признания в герцогстве и к началу зимы 1127—1128 гг. вернулся на Сицилию. Воспользовавшись отъездом Рожера, папа Гонорий II сформировал лигу недовольных новым герцогом, в которую вошли город Троя, Райнульф Алифанский, Роберт II Капуанский и ряд других крупных феодалов, а затем отлучил Рожера от Церкви. В мае 1128 г. Рожеру II пришлось вновь подчинять себе Южную Италию. Он высадился в своих наследственных владениях в Калабрии и молниеносно прошел оттуда в Апулию. В июле 1128 г. армии Рожера и папы встретились при Брадано, Рожер предпочел уклониться от боя, и в течение двух месяцев противники стояли лагерем друг против друга. За это время союзники папы перессорились, а его наемники отказывались продолжать войну. Гонорий II предложил начать переговоры, и 22 августа 1128 г. в Беневенто папа признал Рожера II герцогом Апулии. Рожер II принес папе вассальную присягу, подтвердил принадлежность Беневенто папе и признал независимость Капуи. В 1129 году Рожер II успешно усмирил оставшихся непокорных баронов, утвердил переход Трои под власть Райнульфа Алифанского, а последний опять покорился Рожеру II. В этом же году Роберт II Капуанский добровольно признал себя вассалом Рожера. В сентябре 1129 г. Рожер II собрал в Мельфи большое собрание прелатов и баронов Апулии, на котором они принесли герцогу и его сыновьям клятву верности. Одним из важнейших успехов Рожера стало объявление «герцогского мира» — запрета на междоусобные войны. 14 февраля 1130 года в Риме начался очередной раскол: на папский престол были почти одновременно выбраны Иннокентий II и Анаклет II. Иннокентию II пришлось вскоре бежать из Рима, но большинство европейских монархов под влиянием Бернарда Клервоского признали папой именно его. Анаклет II, хоть и контролировавший Рим, оказался в изоляции. Рожер II, воспользовавшись ситуацией, предложил Анаклету поддержку в обмен на коронацию. 27 сентября 1130 г. Анаклет II своей буллой передал Рожеру II и его потомкам королевскую власть над Сицилией, Апулией и Калабрией, суверенитет над Капуей, «почтение» Неаполя, при этом вновь образованное королевство оставалось вассалом папского престола. На большом собрании южноитальянских баронов в Салерно Рожер II получил от них одобрение своим действиям. 25 декабря 1130 г. в кафедральном соборе Палермо легат Анаклета II помазал Рожера II на сицилийский престол. Коронация Рожера в качестве короля Сицилии вызвала недовольство множества внешних и внутренних врагов. Южноитальянские норманские бароны и почти независимые города не желали иметь над собой сильного коронованного сюзерена. Оба римских императора — германский Лотарь II и византийский Иоанн II Комнин — считали Южную Италию неотъемлемой частью своих империй. Европейские государства, поддержавшие папу Иннокентия II, не признавали нового короля, получившего корону от антипапы Анаклета II. В 1131 г. Танкред из Конверсано и князь Гримоальд из Бари подняли мятеж против короля, захватив Бриндизи. Брат Райнульфа Алифанского Ричард, граф Авеллино, объявил о своей независимости. В марте 1132 г. Рожер II вновь прибыл из Сицилии на континент и за два месяца подавил мятежи. Авеллино был присоединен к королевскому домену, в Бари размещён королевский гарнизон. Гримоальд и его семья были взяты в плен и отправлены на Сицилию, а Танкреду из Коверсано была сохранена свобода только при условии немедленного отъезда в Палестину. Занимавшие во время мятежа двусмысленную позицию Роберт II Капуанский и Райнульф Алифанский были отправлены королем в Рим для поддержки Анаклета II. Но уже в мае 1132 г. Рожеру II пришлось вновь столкнуться с мятежом. Сестра короля Матильда, жена Райнульфа Алифанского, бежала от мужа на Сицилию, прося у брата защиты против жестокости мужа. Райнульф Алифанский самовольно оставил Рим и вернулся в свои владения, требуя у короля вернуть жену. Райнульфа поддержал Роберт Капуанский, также вернувшийся в Капую. Рожер II двинулся на мятежников, но, узнав о переходе на сторону мятежников города Беневенто, под покровом ночи по горам отступил к Ночере — второму по значению городу княжества Капуя. 24 июля 1132 г. мятежники наголову разбили Рожера II, сам король в сопровождении всего четырех воинов бежал с поля битвы. Известие о поражении королевской армии и бегстве Рожера II на Сицилию послужило сигналом для всеобщего восстания в Апулии. К концу 1132 г. Рожер II практически потерял все свои материковые владения. Между тем, Лотарь II предпринял давно откладывавшийся поход в Италию для своей коронации. 30 апреля 1133 г. Лотарь II и Иннокентий II вступили в Рим, в руках Анаклета II и его сторонников остался только правый берег Тибра с собором святого Петра и замком Сан-Анжело. Попытка Лотаря II выбить Анаклета II из Рима закончилась неудачей, и, не имея возможности вступить в собор святого Петра, он был коронован Иннокентием II 4 июня 1133 г. в церкви Сан-Джованни-ин-Латерано, после чего отправился обратно в Германию. Вслед за ним бежал в Пизу и Иннокентий II. Южноитальянские мятежники, надеявшиеся на интервенцию Лотаря II, пали духом. Весной 1133 г., получив известие об уходе Лотаря II и Иннокентия II из Рима, Рожер II с новой армией, состоявшей в основном из сицилийских мусульман, вновь высадился на материке. На этот раз Рожер II действовал с беспримерной жестокостью, разрушая мятежные города и казня мятежных баронов. На следующий год Рожер II, уже не встречавший никакого сопротивления, полностью восстановил контроль над своими материковыми владениями. Роберт Капуанский бежал в Пизу, его владения были конфискованы Рожером II, а Райнульф Алифанский и герцог Сергий VII Неаполитанский сдались на милость короля, поклялись ему в верности и были им прощены. Беневенто вновь перешел под контроль Анаклета II, которому подчинилась вся Папская область[4]. Чтобы показать подданным нерушимость своей власти на материке, Рожер II в 1134 г. сделал своих трех сыновей князьями: Рожера — Апулии, Танкреда — Бари, Альфонсо — Капуи. Болезнь Рожера II и слухи о его кончине в начале 1135 г. вновь спровоцировали выступление баронов. Роберт Капуанский с союзным пизанским флотом в апреле 1135 г. прибыл в Неаполь, герцог которого Сергий VII перешел на сторону Роберта. Вскоре в Неаполь со своим отрядом вошёл и Райнульф Алифанский. Однако новый мятеж успеха не имел, и вскоре город был осажден королевскими армией и флотом. Восставшие призвали на помощь Иннокентия II и Лотаря II. В августе 1136 г. Лотарь II, достигший после коронации непререкаемой власти в Германии, выступил во второй итальянский поход. В феврале 1137 г. Лотарь II вступил в Болонью, где его армия разделилась. Сам император вместе с папой продолжил поход вдоль Адриатического побережья, а его зять Генрих Гордый через Тоскану и Папскую область должен был пройти к Неаполю, после чего соединиться с Лотарем II в Бари. Продвижение Лотаря II было стремительным. Генриху Гордому не удалось освободить Рим, а Беневенто и Монте-Кассино перешли на его сторону только ценой уступок. Роберт Капуанский при поддержке императорских войск вернул себе Капую и совместно с пизанцами осадил Салерно. В мае 1137 г. армии Лотаря II и Генриха Гордого соединились в Бари. Дальнейший поход в Калабрию и Сицилию оказался невозможным, так как германские вассалы требовали возвращения домой. В августе 1137 г. Иннокентий II и Лотарь II совместно возвели в ранг герцога Апулии Райнульфа Алифанского, после чего покинули Южную Италию. В течение всего вторжения Лотаря II Рожер II находился на Сицилии, предоставив своим врагам разорять свои материковые владения. Вступление в войну с императором скорее всего привело бы к разгрому Рожера II и гибели его государства. Политика невмешательства Рожера II, позволившая интервенции Лотаря иссякнуть самой по себе, полностью себя оправдала. Уход германской армии за Альпы предоставил Рожеру II возможность уже в начале октября 1137 года без особых усилий вернуть себе контроль над Кампанией. Капуя была взята и подвергнута разграблению, князь Роберт Капуанский вновь бежал. Герцог Неаполя Сергий VII опять принес клятву верности королю, а после его гибели при Риньяно (где он сражался на стороне короля) и пресечения местной династии Неаполь стал частью королевского домена. Единственным противником Рожера II среди баронов Южной Италии остался его вероломный зять Райнульф Алифанский. 30 октября 1137 г. Рожер II был разбит Райнульфом при Риньяно, но это поражение не имело политических последствий. Смерть Лотаря II (3 декабря 1137) и Анаклета II (25 января 1138) предоставила возможность Рожеру II без потери чести признать папу Иннокентия II и тем самым положить конец восьмилетнему конфликту с престолом Святого Петра. Сам Иннокентий II был, однако, настроен решительно и отлучил Рожера II и его сыновей от Церкви на Втором Латеранском соборе. Внезапная смерть Райнульфа Алифанского 30 апреля 1139 г. сделала Рожера II господином Южной Италии, его власть была признана повсеместно, за исключением Трои и Бари. Теперь папа Иннокентий II в одиночку был вынужден воевать с Рожером II. В сражении при Галуччо 22 июля 1139 года папская армия была разбита, а сам Иннокентий II попал в плен. 25 июля 1139 года Иннокентий II торжественно признал Рожера II королем Сицилии, его старшего сына Рожера герцогом Апулии, а третьего — Альфонсо князем Капуи. Взамен Рожер II признал сюзеренитет папского престола над Сицилийским королевством. После примирения с папой у Рожера II освободились руки для наказания последних упорных мятежников. Троя объявила о своей капитуляции, но теперь уже Рожер II отказался принять сдачу, пока в городе погребено тело Райнульфа Алифанского. Жители Трои были вынуждены покориться королю: останки Райнульфа были извлечены из склепа, пронесены в саване по улицам города и выброшены в канаву. Впоследствии Рожер II по просьбе своего сына Рожера разрешил похоронить Райнульфа. Жителям Бари, долго отказывавшимся от примирения, Рожер II все же даровал почетные условия для сдачи, но затем переменил решение. Князь Бари и его ближайшие советники были повешены, ряд горожан были ослеплены и брошены в темницы. Таким образом, в течение 1122—1139 гг. Рожеру II удалось выполнить ряд важнейших задач. Все норманнские владения в Южной Италии были объединены в единое королевство, полунезависимые княжества в Капуе, Неаполе и Бари ликвидированы, большинство городов потеряли свое самоуправление (Салерно, Амальфи, Троя). Сицилийское королевство выдержало войну со Священной Римской империей и было признано папством. Рожер II вышел из череды войн и мятежей одним из могущественных государей Европы. Вновь образованное Сицилийское королевство значительно опередило современные ему монархии в сфере централизации и формирования сильной королевской власти. Главное значение в королевстве принадлежало Сицилии — наследственному владению Рожера II. Продолжая политику своего отца Рожера I, Рожер II был на редкость веротерпимым государем. Католики, православные и мусульмане пользовались одинаковыми правами. Рожер II оказывал равное покровительство латинским и греческим монастырям. Последние формально подчинялись латинской иерархии, но сохраняли греческий язык и обряд. Мусульмане на равных правах с христианами занимали посты в государственной администрации и являлись ядром сицилийской армии. Главой королевской администрации с титулом эмира эмиров был представитель греческой общины. Он и ближайшие советники короля составляли королевскую курию, выполнявшие функции органа высшей исполнительной и светской судебной власти. В подчинении курии находились две земельных канцелярии — «диваны», состоявшие в основном из мусульман и занимавшиеся сбором торговых пошлин и феодальных податей. Еще один орган управления — «камера» состоял из греческих подданных. Управление провинциями находилось в руках камерариев, которым подчинялись местные правители. При этом местные правители назначались из той религиозной общины, которая преобладала в данном районе, и управляли в соответствии с обычаями этой общины. В целях борьбы с коррупцией и казнокрадством чиновникам даже самого низкого ранга позволялось обращаться непосредственно к королю и в курию. Уголовное судопроизводство осуществлялось разъездными судьями — юстициариями в присутствии т. н. boni homines — прообраза присяжных, избираемых из местного населения, как христиан, так и мусульман. Рожер II сохранил также традиционные для мусульман и греков поземельные отношения, в результате чего для Сицилийского королевства стало характерно многообразие форм держаний земли и незавершённость феодализации: под византийским влиянием многие норманнские рыцари получали земли не на условном держании за военную службу, а на праве наследственной вотчины, а феодальные поместья зачастую обрабатывались не трудом крепостных крестьян, а сдавались в аренду свободному, обычно греческому, населению. Более того, король проводил политику, препятствующую построению классической феодальной вассально-ленной иерархии: любая передача земли рыцарю, а равно и её отчуждение, требовала санкции короля. Верность рыцаря сеньору допускалась только в случае, если она не входит в противоречие с верностью королю. Рожер II таким образом вмешивался в частноправовые отношения и фактически запрещал субинфеодализацию. В результате большая часть сицилийского рыцарства оказывалась в непосредственной зависимости от короля, что сильно укрепило центральную власть и лишило крупных баронов возможности создания собственных армий. В то же время, активная раздача земли Рожером II своим воинам и сторонникам привела к значительному расширению в Сицилийском королевстве прослойки рыцарей. Сицилийское рыцарство, в большинстве своём малоземельное, стало одной из главных опор королевской власти. Еще одной важной заботой Рожера II стало строительство и поддержание значительного военного флота, позволившего королю после 1139 г. активно вмешиваться в дела соседних средиземноморских стран. В отличие от Сицилии внутреннее устройство материковых частей королевства, особенно Кампании и Апулии, было сложным. После многолетней анархии Рожер II постарался распространить на эти области самые важные положения своей внутренней политики. Вершиной законодательства короля стали т. н. Арианские ассизы, утверждённые Рожером II на большом собрании своих вассалов в Ариано в июле 1140 г. Две сохранившиеся копии Арианских ассиз были обнаружены в середине XIX века в архивах Ватикана и Монте-Кассино. Арианские ассизы объявили действительность существовавших к этому моменту законов всех подчиненных королевству народов. Местные законы теряли силу только, если они вступали в противоречие с королевскими указами. Арианские ассизы утверждали, что лишь король как носитель Божественной власти имеет право создавать, отменять и толковать законы. Неисполнение или противодействие королевской воле являлось одновременно и святотатством, и государственной изменой. Под понятие измены подводились не только преступления и заговоры против королевской особы, но и заговоры против любого члена курии, трусость в бою, вооружение толпы, отказ от поддержки армии короля или его союзников. Ни один свод законов в Западной Европе не толковал государственную измену столь широко. Отчасти Арианские ассизы предвосхищали эпоху абсолютизма. Дукаты Рожера II: на аверсе - Христос Вседержитель, на реверсе - сам король со старшим сыном Рожером Апулийским. Сразу после собрания в Ариано Рожер II объявил о введении дуката — единой монеты для своего государства. В последующие годы Рожер II перераспределил большинство фьефов на материке. Отныне бароны владели своими фьефами не по праву завоевания, а лишь в соответствии с дарственной грамотой короля и только с момента ее издания. Рожер II, воспитанный на Сицилии среди греков и мусульман, усвоил традиционную для Востока концепцию Божественной власти монарха. В официальных документах, на монетах и изображениях Рожер II именовался Rex, что на Сицилии понималось как латинский перевод византийского императорского титула базилевс. Рожер II, как и его отец Рожер I, являлся папским легатом на Сицилии и использовал этот статус для принятия в единоличном порядке решений об основании новых епархий и монастырей. На аверсе его монет чеканился не апостол Петр, как у его предшественников, что подчеркивало вассальную зависимость от папы, но сам Христос. На известной мозаике в Марторана Рожер изображен получающим корону из рук Христа. Рожер II очевидным образом претендовал на контроль над государствами крестоносцев, возникших в результате Первого крестового похода. Мать Рожера II Аделаида Савонская в 1112 г. вышла замуж за Балдуина I Иерусалимского. По брачному контракту Балдуин I, не имевший до этого сыновей, признавал наследником Иерусалимского королевства Рожера, в случае если и от Аделаиды у него не будет детей. Брак Балдуина и Аделаиды был аннулирован в 1117 г., так как Балдуин вступил в него, не расторгнув предыдущего брака. Аделаида с позором вернулась на Сицилию, приданое ей не вернули, а после смерти Балдуина I иерусалимские бароны избрали себе другого короля. Эта династическая коллизия легко объясняет пренебрежительное отношение Рожера к Иерусалимскоиу королевству и прохладное отношение ко Второму крестовому походу. Иначе дело обстояло с Антиохийским княжеством. Князь Антиохии Боэмунд II приходился внуком Роберту Гвискару и являлся близким родственником Рожера. Поэтому после гибели в 1130 г. Боэмунда II, оставившего после себя малолетнюю дочь Констанцию, Рожер выдвинул претензии на антиохийский престол. Он попытался в 1135 г. захватить в плен Раймунда де Пуатье, жениха Констанции, проезжавшего через Италию на Восток, а в 1138 г. задержал направлявшегося в Рим латинского патриарха Антиохии. Претензии на Антиохию еще более испортили отношения с Византией, императоры которой считались сюзеренами этого княжества. Из-за этого руководители Второго крестового похода Людовик VII и Конрад III отказались воспользоваться сицилийским флотом для переправки своих войск на Восток, что позднее стало одной из причин краха экспедиции. Тем не менее, Рожер II в своем письме к Людовику VII не только предложил помощь в переправке французов в Левант, но даже говорил о своем намерении присоединиться к крестоносцам. Поражение Второго крестового похода предопределило создание нового враждебного Сицилийскому королевству союза двух империй. Конрад III, проживший долгое время в Константинополе, заключил союз с Мануилом I, направленный на совместное завоевание Южной Италии. Взаимоотношения между Сицилией и Византией были изначально напряженными. Апулия и Калабрия, захваченные норманнами в XI веке и вошедшие в 1128 г. в состав владений Рожера II, были до этого византийским провинциями со значительной долей греческого населения. Византийские императоры Иоанн II Комнин и его сын Мануил I не переставали строить планы по отвоеванию Южной Италии. В связи с этими планами Византия, забывая о прежних разногласиях, неоднократно заключала союзы с Западной империей. В 1147 г., когда Конрад III был вовлечен в крестовый поход, а Мануил I испытывал огромные трудности, связанные с проходом крестоносцев через Балканы, Рожер II нанес превентивный удар. Сицилийский флот под командованием адмирала Георгия Антиохийского захватил Корфу (Керкиру), разорил Афины, Фивы и Коринф. Избавившись от крестоносцев, Мануил I заключил союз с Венецией и, получив поддержку ее флота, был готов в апреле 1148 г. нанести удар по Сицилийскому королевству. Нападение на империю куманов, неожиданные штормы и смерть дожа привели к задержке операции. В результате византийский и венецианский флот соединились в Адриатике и начали осаду занятого сицилийцами Корфу только осенью 1148 г. Сухопутный поход византийцев был отложен на следующий год. Византийцам и венецианцам удалось взять Корфу только в августе 1149 г., а начавшееся в Сербии восстание против византийского владычества, поддержанное Венгрией, отвлекло византийскую армию от похода в Италию. Летом того же 1149 г. сицилийский флот Георгия Антиохийского совершил пиратский набег через Дарданеллы до стен Константинополя. К началу 1152 г. внешнеполитическая ситуация вокруг Сицилийского королевства вновь стала критической. Мануил I и Конрад III, справившись со своими внутренними затруднениями, были готовы одновременно напасть на Южную Италию, папа Евгений III недвусмысленно принял их сторону, Венеция также присоединилась к союзу двух императоров. Но внезапная смерть Конрада III и последовавшая за ней борьба за престол Священной Римской империи вывела Германию из игры. Война Сицилии и Византии приостановилась, чтобы возобновиться уже в царствование Вильгельма I, сына Рожера II. Таким образом, Рожеру II удалось сохранить свое королевство, которому угрожал союз Западной и Восточной империй. Сицилия вышла из этой войны еще более сильной средиземноморской державой. Одновременно со Вторым крестовым походом и войной с Византией Сицилийское королевство захватило ряд городов на североафриканском побережье: Триполи (1146), Габес (1147), Махдию (1148), Сус (1148), Сфакс (1148). Захват этих городов обеспечил сицилийскому флоту господство в центральном Средиземноморье, а стране принес значительные богатства, так как в этих городах начинались торговые пути во внутренние части Африки. Воспитанный в космополитической атмосфере Палермо, с детства окруженный греками и арабами, Рожер II значительно отличался от современных ему средневековых королей. Он прекрасно говорил на арабском и греческом языках, которые в это время были подлинными языками науки. В 1140-е годы Рожер II пригласил в Палермо многих философов, математиков, географов, врачей из арабского мира и Европы, в обществе которых проводил время, свободное от государственных дел. Наиболее известным из них был близкий друг короля аль-Идриси, по повелению монарха возглавлявший комиссию, занимавшуюся сбором и систематизацией географических сведений. Итогом деятельности этой комиссии стала книга, полное название которой «Развлечение для человека, жаждущего полного знания о различных странах мира», но более известная под именем «Книги Рожера», наиболее значительный и точный географический труд доколумбовской эпохи. Другим, правда несохранившимся памятником географической мысли ученых Рожера II, была изготовленная из серебра планисфера, представлявшая собой изображение известных тогда земель и морей. Аль-Идриси свидетельствует о Рожере II, что «познания его в математической и политической сфере были неизмеримо широки. Беспредельны были его познания и в прочих науках, столь глубоко и мудро он изучил их во всех подробностях. Ему принадлежат необычайные открытия и чудесные изобретения, подобных которым до того не совершал ни один государь». При Рожере II именно Сицилия стала одним из главных научных центров, где Западная Европа могла заново открыть для себя достижения греческой и арабской научной мысли. Рожер II оставил значительный след и в искусстве. Крупнейшими архитектурными сооружениями, построенными на его средства и при его непосредственном участии, стали собор в Чефалу, а также монастырь Сан-Джованни-дельи-Эремити и Палатинская капелла в Палермо, представляющие собой уникальный синтез романской архитектуры, греческой мозаики и арабского прикладного искусства. В его же эпоху, при покровительстве адмирала Георгия Антиохийского, в Палермо была построена Марторана (первоначально святая Мария Адмиральская) — греческая церковь, среди мозаик которой находится самое известное изображение самого Рожера II — его коронация Христом. О последних годах жизни Рожера II нет удовлетворительных данных ввиду отсутствия современных хроник. Известно, что на Пасху 1151 г. Рожер II короновал своего единственного живого к этому моменту сына Вильгельма, по всей видимости, в последние годы жизни Рожера II его сын играл значительную роль в управлении страной. Рожер II был женат трижды. От первого брака (около 1118 г.) с Эльвирой Кастильской (1100-1135), дочерью Альфонса VI Кастильского, у него родилось, как минимум, пять сыновей: Рожер (1121—1148), герцог Апулии, наместник отца на континенте и его предполагаемый преемник. Не имея законных детей, он оставил побочного сына Танкреда ди Лечче (1135-1194), впоследствии (с 1190 г.) короля Сицилии; Танкред (умер между 1139 и 1143), князь Бари; Альфонсо (умер в 1144), князь Капуи и герцог Неаполя; Вильгельм I Злой (1126-1166), король Сицилии (с 1154 г.); Генрих — умер в детстве. В 1149 году Рожер II вступил в недолговечный второй брак с Сибиллой Бургундской (1126—1150), дочерью Гуго II, герцога Бургундии, в следующем году умершей в родах. В 1151 году его третьей женой стала Беатриса де Ретель (1135—1185), внучатая племянница Балдуина II, короля Иерусалимского. Беатриса уже после смерти мужа родила ему дочь Констанцию (1154—1198), с 1186 г. жену императора Генриха VI, ввиду пресечения законнорожденного мужского потомства Отвилей в 1189 г. ставшую наследницей Сицилийского королевства. Рожер II скончался в Палермо 26 февраля 1154 года и был погребен в роскошном саркофаге в кафедральном соборе своей столицы. Впоследствии рядом с ним были захоронены его дочь Констанция, зять Генрих VI и внук — император Фридрих II (он же король Сицилии Федериго I). Литература: Норвич, Джон. Нормандцы в Сицилии. Второе нормандское завоевание: 1016-1130 гг. — Москва 2005. ISBN 5-9524-1751-5; Норвич, Джон Расцвет и закат Сицилийского королевства. Нормандцы в Сицилии. 1130-1194. — Москва: Центрполиграф, 2005. — Страницы 7-167. — 399 с. — ISBN 5-9524-1752-3; Васильев А. А. История Византийской империи. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. — Том 2. — 593 страницы — ISBN 5-89329-200-6; Ришар, Ж. Латино-Иерусалимское королевство. — Санкт-Петербург, 2002. ISBN 5-8071-0057-3; История Италии. — Москва, 1970.

1702

Жан Этьенн Лиотар (французское имя - Jean Etienne Liotard)

швейцарский художник, мастер портрета в стиле рококо, «живописец королей и красивых женщин». Родился в Женеве, в семье ювелира, эмигранта из Франции. Молодой Лиотар усердно занимался рисованием, миниатюрной и эмалевой живописью. Учился в женевской мастерской Д.Гарделя, а с 1723 – в Париже у Ж.Массе. Уже в ранний период специализировался на портрете, в том числе и миниатюрном; излюбленной его техникой стала пастель. С тех пор, как французский посланник взял его с собою в Неаполь (1735), начались его странствия по Европе. Лиотар аботал в Риме (1736), Константинополе (1738–1742), Вене (1743–1745), Венеции (1745), Дармштадте и Лионе (1746–1747), Париже (1748–1753), Лондоне (1753–1755, 1772–1774), побывал также в Валахии (Румынии) и Голландии. В 1736 году Лиотар переехал в Рим, где нарисовал множество портретов пастелью, в том числе портреты папы Климента XII и нескольких кардиналов, через что положил основание своей известности. Наклонность к приключениям увлекла его на Восток. В Константинополе он усвоил местные обычаи, оделся турком, что в то время представлялось большой эксцентричностью, и в этом виде явился в Вену, где император Франциск I принял его очень милостиво. Он получил множество заказов и исполнил портреты Марии Терезии (гравированный в 1744 году Рейнспергером), многих членов императорского дома и представителей австрийской знати. Здесь же он исполнил пастелью портрет красавицы Анны Бальдауф (Anna Baltauf), всемирно известный под названием «Шоколадница» (фр. «La belle chocolatiиre») и несчетное число раз копированный и гравированный (находится в Дрезденской галерее). Восточный костюм так нравился Лиотару, что в 1744 году он изобразил самого себя в этом наряде на двух портретах — одном, написанном для флорентийского собрания портретов художников, и другом, находящемся в дрезденской галерее. Из Вены Лиотар прибыл в Париж в то время, когда пастельный род живописи пользовался там особым почетом, а законодательницей мод была маркиза де Помпадур. Она пожелала иметь свой портрет работы Лиотара и доставила ему титул королевского живописца и члена академии. Этого было достаточно, чтобы сделать Лиотара модным портретистом красавиц, блиставших в то время при французском дворе. На парижских выставках 1751—1753 годов работы Лиотара являлись во множестве; но это было для них пагубно, так как здесь рядом с ними выставлялись мастерские пастельные портреты Латура, с которыми сравнение было слишком невыгодно для Лиотара. После четырёхлетнего пребывания в Париже Лиотар отправился в Англию, а оттуда в Голландию. Конец своей жизни он провёл в Женеве. Кроме множества портретов, из которых многие были гравированы, им исполнено несколько картин. Сам он награвировал несколько офортов. С 1758 жил в основном в родном городе. Перегруженный заказами, часто портретировал сильных мира сего (папу Климента XII, императрицу Марию Терезию, принца Уэльского и др.), однако так и не сделал придворной карьеры, оставшись свободным гражданином. В Турции увлекся Востоком, изображал себя в традиционных местных одеяниях (Автопортрет, 1743, Галерея «Старые мастера», Дрезден) и впоследствии ими щеголял – из-за чего его порой даже шутливо называли «турком». Придерживался гладкой, мягко скругляющей формы манеры письма и гармоничных, равновесно «холодно-теплых» красочных гамм. Интимная задушевность и оживление, присущие портрету рококо в целом, обычно не обезличивались у Лиотара, сочетаясь с достаточно тонким вниманием к индивидуальному характеру (Мадам д'Эпине, 1759, Музей искусства и истории, Женева). Однако все же самыми популярными его вещами стали типажные портреты, поэтизирующие женственность как таковую (Прекрасная шоколадница, 1743–1745; Прекрасная читательница, 1746; обе работы – галерея «Старые мастера», Дрезден). В поздние годы писал также простые по мотиву, тонально-изысканные натюрморты, близкие по духу искусству Ж.Б.С.Шардена (Груши, инжир и сливы, 1782, Музей искусства и истории, Женева). Теоретически суммировал свой опыт в Трактате о принципах и правилах живописи (опубликован в 1781). Умер в Женеве 12 июня 1789 года. Сочинения: Traitй des principes et des regles de la peinture, Gen., 1781 (новое издание, Gen., 1945). Литература: Бенуа А., Лиотар, "Аполлон", 1912, № 9, страницы 5-15; Fosca F., La vie, les voyages et les ceuvres de J.-E. Liotard..., Lausanne — P., 1956; Mariette. Abecedario (III), Portraits de la Galerie de Florence (IV); Nagler. Allg. Kьnstler-Lex. (VII); Nouvelle biographie gйnйrale // publ. par Firmin Didot (т. 3 1).

1723

Карл Фридрих Абель (Carl Friedrich Abel)

немецкий композитор и исполнитель на виола да гамба. Родился в Кётене. Отец Абеля Христиан Фердинанд Абель был близко знаком с Иоганном Себастьяном Бахом. Считается, что именно по рекомендации Баха 24-летний Абель в 1748 г. поступил в дрезденский придворный оркестр под руководством Иоганна Адольфа Хассе, где проработал 10 лет. В 1759 г. Абель переселился в Англию, где стал придворным композитором жены Георга III королевы Шарлотты. После приезда в Лондон в 1762 г. Иоганна Христиана Баха Абель и Бах-младший много работали вместе и в 1764 г. учредили совместный концертный проект, который стал первым в Англии циклом платных концертов по подписке. В 1763 году совместно с графом Сен-Жерменом написал музыкальную комедию «The sammers tale» («Летняя сказка»). Абель был широко известен как музыкант-виртуоз. Иоганн Вольфганг Гёте назвал его последним великим гамбистом. Характерно, что возродивший исполнительство на виоле да гамба Христиан Дёберайнер дебютировал в 1905 г. как гамбист исполнением сонаты Абеля. Композиторское наследие Абеля довольно обширно, хотя наибольшую известность одна из его симфоний получила несколько курьёзным образом: рукописная партитура её была найдена в бумагах Вольфганга Амадея Моцарта и опубликована под его именем как Симфония № 3 (K 18); судя по всему, юный Моцарт переписал её для себя в 1764 г. с учебными целями. Абелю принадлежит множество симфоний, сонат, концертов и увертюр. Он также охотно участвовал в сочинении шуточных опер-пастишей, являвшихся обычно плодом коллективного творчества, — в частности, музыка Абеля, наряду с музыкой Иоганна Христиана Баха, есть в трёхактной опере «Том Джонс» по повести Генри Филдинга, поставленной в Лондоне в 1769 г. Умер в Лондоне 20 июня 1787 года.

1744

Данило Самойлович Самойлович (Сущинский)

русский военный врач, основатель эпидемиологии в Российской империи, фундатор первого на Украине научного медицинского товарищества. Первым доказал возможность противочумной прививки. Родился в селе Яновка Черниговской губернии, в семье Агафьи и священника Самуила Сушковских. В 1756 году окончил Черниговский коллегиум, в 1761 — Киевскую академию, при вступлении в которою изменил свою фамилию на «Самойлович». В 1761—1765 годах учился в Санкт-Петербургской адмиралтейской госпитальной школе, куда был специально отобран из студентов Киевской академии одним из профессоров школы. В 1767 году получил звание врача и возглавил первую в Российской империи женскую венерологическую больницу. В 1768—1770 годах находился на театре боевых действий русско-турецкой войны. Как полковой врач, достиг значительного снижения заболеваемости и смертности личного состава. В 1770—1771 годах добровольно принял участие в борьбе с эпидемией чумы в Москве, был членом противочумной комиссии и заведующим чумными госпиталями. В 1776 году на собственные средства выехал на учёбу в Страсбургский, а впоследствии — в Лейденский университет, где в 1780 году защитил докторскую диссертацию 2Tractatus de sectione symphyseous ossium pulis et. sectionem Caesareum» (Трактат о сечении лонного срастания и о кесаревом сечении), которая была переиздана дважды. Самойлович первым из врачей Российской империи опубликовал за рубежом не только докторскую диссертацию, но и другие свои научные труды. Он опубликовал в Париже несколько своих исследований, в которых выдвинул некоторые новые предложения в сфере профилактики, диагностики и лечения чумы. За свои достижения Самойлович был избран членом Парижской, Марсельской, Тулузской, Дижонской, Мангеймской, Туринской, Падуанской и других (в целом 13-ти) хирургических академий, а также Российской медицинской коллегии. Продолжал свою деятельность в Западной Европе до 1783 года. В 1784—1799 годах руководил борьбой против чумы в Кременчуге, Елисаветграде, Одессе и в Крыму (за энергичные мероприятия по ликвидации чумы в 1785 году получил чин коллежского советника). В июле 1784 года учредил «Собрание медицинское в Херсоне», которое было первым медицинским научным обществом в Российской империи. В 1787—1789 годах — руководитель Богоявленского военного госпиталя. В конце 1789 года исполнял обязанности губернского врача Екатеринославского наместника и Таврической области. В 1793—1799 годах занимал должность главного врача карантинов юга Украины. С 1800 года — инспектор Черноморской врачебной управы. Умер в Николаеве 20 февраля 1805 года. Сочинения: Избранные произведения, тома 1—2, Москва, 1949—1952. Литература: Сигал Б.С., Данило Самойловвич — основоположник отечественной эпидемиологии, "Врачебное дело", 1955, № 4; Бородий Н.К. Д.С.Самойлович (1742—1805). — Москва: Медицина, 1985. — 96 страниц. — (Научно-популярная литература. Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения); Бородий Н.К. Деятельность Д.С.Самойловича на Украине // Микробиологический журнал. 1980. Том 42. № 4. Страницы 531-534.

1755

Жорж Огюст Кутон (французское имя - Georges Couthon)

французский политический деятель, в период Французской революции - один из руководителей якобинцев. Родился в Орсе. По профессии адвокат. Принадлежал к якобинцам. В 1791 избран в Законодательное собрание, в 1792 в Конвент. В 1793 вошёл в Комитет общественного спасения. Вместе с М.Робеспьером и Л.А.Сен-Жюстом возглавлял революционное правительство якобинской диктатуры. В августе — октябре 1793 участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Лионе. После термидорианского переворота был гильотинирован. После термидорианского переворота был гильотинирован вместе с М.Робеспьером в Париже 28 июля 1794 года.

1765

Иоганн Фридрих Пфафф (немецкое имя - Johann Friederich Pfaff

немецкий математик, член Берлинской Академии Наук (1817) , иностранный член-корреспондент (c 26 августа 1793) и иностранный почетный член (c 7 мая 1798) Санкт-Петербургской Академии Наук. Родился в Штутгарте. Профессор математики университетов в Хельмштедте (1788—1810) и Галле (с 1810). Пфаффу принадлежат исследования по уравнениям в дифференциалах (так называемые Пфаффа уравнения). Умер в Галле 21 апреля 1825 года. Сочинения: Allgemeine Methode partielle Differentialgleichungen zu integrieren (1815), Lpz., 1902. Литература: Kowalewski G.W.H., Grosse Mathematiker. Eine Wanderung durch die Geschichte der Mathematik, B. 1938, S. 228—247.

1792

Павел Александрович Катенин

русский поэт, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель. Член Российской академии (1833). Родился в деревне Шаёво Костромской губернии. Получил домашнее образование. С 1806 числился на службе в Министерстве народного просвещения. В 1808—1809 посещал салон А.Н.Оленина; познакомился с К.Н.Батюшковым, Н.И.Гнедичем, А.А.Шаховским. Участвовал в любительских спектаклях. С 1810 на военной службе. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов. С конца 1816 член декабристского Союза спасения; один из руководителей тайной декабристской организации Военное общество. В 1820 по политическим мотивам отстранён от службы. В 1822 по распоряжению императора выслан из Санкт-Петербурга. Долгие годы провёл в деревне. Похоронен в селе Бореево Чухломского уезда Костромской губернии. В 1955 прах перенесён в Чухлому. Печататься начал перед Отечественной войной 1812 («Цветник», 1810). Переводил стихотворные произведения Биона, Гесснера, Вергилия, Гёте, Ф.Шиллера, Ариосто, «Романсы о Сиде» Гердера, отдельные песни из «Ада» Данте и Оссиана. В переработке Катенина ставилась трагедия Тома Корнеля «Ариана» (1811). Возглавил одно из течений декабристского романтизма. В 1815 опубликовал баллады «Наташа», «Убийца», «Леший», в 1816 — «Ольга» (вольный перевод баллады Г.А.Бюргера «Ленора»), резко отличающейся по своим художественным принципам от поэзии карамзинистов и В.А.Жуковского и вызвавшие полемику. Ориентация на изображение русского быта, на широкое использование просторечных форм языка сближала Катенина с А.С.Шишковым, но вместе с тем была связана с декабристской идеей борьбы за народность литературы. В 1810—1820-е годы много писал для театра, в частности переработки Ж.Расина, П.Корнеля, других французских драматургов. Единственная оригинальная трагедия Катенина «Андромаха» была поставлена в 1827. Выступал также как театральный педагог (среди его учеников — В.А.Каратыгин). Умер в деревне Шаёво Костромской губернии 4 июня 1853 года. Издания: П.А.Катенин. Избранные произведения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Г.В.Ермаковой-Битнер, Москва—Ленинград: Советский писатель, 1965 (Библиотека поэта. Большая серия). Литература: Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Том 2: Г — К. Москва: Большая российская энциклопедия, 1992. Страницы 503—506; История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, Москва—Ленинград, 1962; Петухов Е.В. Павел Александрович Катенин. (Биографический и историко-литературный очерк) // Исторический вестник. — 1888. — Том 33, № 9. — Страницы 553—575.

1799

Николас Каллан (Nicholas Joseph Callan)

ирландский физик. Родился вблизи Дандолка. Учился в колледже в Мейнуте, где получил в 1823 г. сан священника и в 1826 г. стал профессором естественной философии. Основные работы в области электромагнетизма. Построил большие электрические батареи и электромагниты. В 1836 г. изобрел индукционную катушку (раньше Ч.Пейджа и Г.Румкорфа) и в 1838 г. открыл принцип самовозбуждения (раньше Э.Сименса и Ч.Уитстона). Умер 14 января 1864 года.

1802

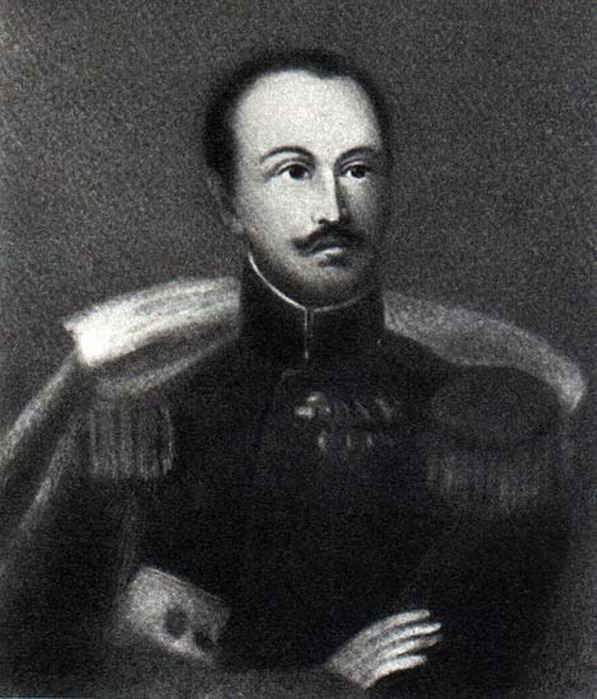

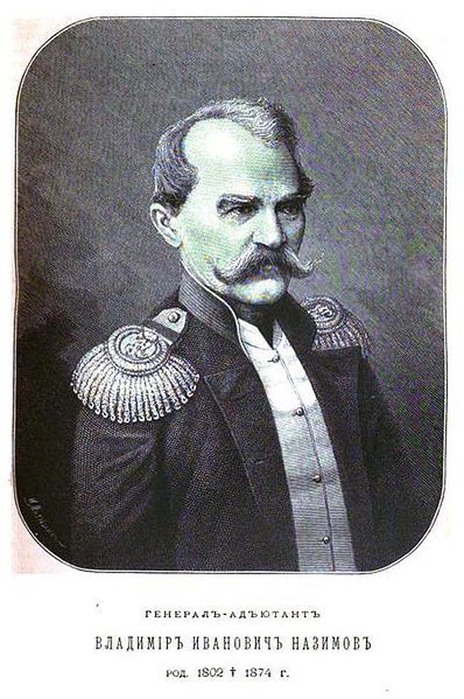

Владимир Иванович Назимов

военный деятель, генерал-от-инфантерии (с 1859), генерал-адъютант (с 1849). Из старинного дворянского рода, известного с XV в. Сын Порховского уездного (Псковская губерния) предводителя дворянства, надворного советника Ивана Владимировича Назимова (умер в 1823) от брака с Марией Евфимовной Путятиной (умерла в1852); двоюродный брат министра народного просвещения адмирала графа Е.В.Путятина. Получил домашнее образование. Службу начал в 1818 подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенском полку, а в 1821 произведен в первый офицерский чин. В чине штабс-капитана в рядах своего полка участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829, находился при осаде и взятии крепости Варна. В ноябре 1833 произведен в полковники и переведен в лейб-гвардии Литовский полк, а в апреле 1834 вновь возвратился в лейб-гвардии Преображенский полк. В июле 1836 назначен состоять при наследнике цесаревиче вел. князе Александре Николаевиче (будущем императоре Александре II), сопровождал его в поездках по России и за границу. В феврале 1838 пожалован во флигель-адъютанты к Его Императорскому Величеству; выполнял ряд важных поручений императора. В 1840 ему поручено было формирование сводной бригады из войск 6-го пехотного корпуса. В 1841 возглавил особую следственную комиссию для расследования дела о тайном революционном обществе в Вильно; в ходе следствия Назимов доказал, что это дело было сфабриковано местным начальством. С 1841 Свиты Его Императорского Величества генерал-майор. В 1842—1849 начальник штаба 6-го пехотного корпуса в Москве. В апреле 1849 пожалован в генерал-адъютанты, а в декабре того же года произведен в генерал-лейтенанты. В ноябре 1849— декабре 1855 попечитель Московского учебного округа. Назимов, как свидетельствовали современники, был человек малообразованный. По словам сенатора Е.М.Феоктистова, Николай I в разговоре с Назимовым спросил его: «„Случалось ли тебе когда-нибудь читать философское сочинение?" „Нет, Ваше Величество, не случалось",— отвечал изумленный Владимир Иванович, который вообще чтение каких бы то ни было книг не считал полезным и приятным занятием». Характеризуя его, историк С.М. Соловьев писал: «Назимов был человек добрый, простой, необразованный, со всеми привычками тогдашнего генерала: при первом удобном случае любил пошуметь, распечь подчиненного, но последний не должен был этим оскорбляться, потому что его превосходительство, распекши, потом и обласкает его. Самая дурная привычка в нем — это была привычка к казнокрадству, которую оправдывали всегдашнею нуждою, бедностью. Но, несмотря на это.-• • назначение Назимова было благодеянием для университета в то время гонения. Его главное правило, общее генеральское правило, состояло в том: „Будьте покойны, Ваше Величество, у меня все покойно и хорошо". Его послали попечителем, чтоб он по-военному скрутил университет, согнул в бараний рог профессоров, этих злонамеренных либералов, бунтовщиков. Но вместо бунтовщиков генерал нашел людей очень скромных, почтительных, робких. Генерал изумился. „Все наврали,— сказал он,— никакого бунта нет в университете!"». Во время управления учебным округом Назимов, обладая прямым, ясным взглядом на вещи, сумел согласовать строгое исполнение своих обязанностей с сочувствием к интересам науки и литературы, а требование дисциплины с теплым участием к учащейся молодежи. Своим твердым и вместе с тем гуманным образом действий Назимов привлек к Московскому университету благоволение Николая I. В декабре 1855 — мае 1863 Виленский военный губернатор и управляющий гражданской частью и Гродненский, Ковенский и Минский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа. Рескрипт императора Александра II от 2 декабря 1857 на имя Назимова положил фактически начало подготовке крестьянской реформы. В сентябре 1859 получил чин генерала от инфантерии. На посту генерал-губернатора проводил политику привлечения в Северо-западный край русских помещиков. Чтобы лишить польское восстание 1863 поддержки крестьян, по предложению Назимова был издан указ от 13 марта 1863 об обязательном выкупе крестьянских наделов в Северо-Западном крае. С апреля 1861 член Государственного совета. После отставки с поста генерал-губернатора присутствовал в Департаменте государственной экономии Государственного совета. Кавалер высших российских орденов, до ордена Святого Владимира 1 -й степени включительно (1871). Скончался в С.-Петербурге на 72-м году жизни; при отпевании его тела присутствовал Александр II. От брака с Анастасией Александровной Аверкиевой (умерла в 1865), дочерью сенатора, тайного советника А.Е. Аверкиева, имел детей: Александра Владимировича (умер в 1865), штабс-ротмистра; Анну Владимировну, замужем за С.П.Сабуровым, управляющим палатой Государственного имуществ Волынской губернии; Марию Владимировну, фрейлину; Анастасию Владимировну, замужем за доктором Андреевским. Умер 23 февраля 1874 года.

1807

Юхан Себастьян Вельхавен (Johan Sebastian Welhaven)

норвежский поэт и критик. Получил богословское образование. Профессор философии в Кристиании. Современник и идейный оппонент Хенрика Вергеланна, одного из родоначальников норвежской национальной литературы. Выступал против пропагандируемых Вергеланном идеалов свободомыслия и культурной независимости норвежцев от бывшей метрополии Дании, а также «онорвеживания» датских литературных традиций, считая их «порчей» датского литературного языка, преобладавшего в культурной жизни Норвегии первой половины XIX в. Этой теме посвящена первая значительная книга поэта – цикл полемических сонетов «Сумерки Норвегии» (1834), после выхода которой в свет Вельхавен был заклеймен значительной частью общества как «осквернитель родного гнезда», «даноман» и «предатель отечества». Этим бы и ограничилась посмертная слава Вельхавена-консерватора, если бы провозглашаемые им эстетические принципы чистоты стиля и соразмерности не были столь блестяще воплощены в его поэзии (основные сборники: «Стихи», 1838; «Новые стихи», 1844; «Пятьдесят стихотворений», 1848), исполненной меланхолической грусти и томления, живым чувством природы и ее изящным живописанием, изощренной ритмикой и глубоко личным переосмыслением легенд античности и норвежской старины. Немало стихотворений Вельхавена посвящено теме искусства: в них он призывает к сосредоточенности и обузданию стихии чувств, к самоограничению, с которым поэт связывал покорение человеческим духом изначального природного хаоса, царящего во внутреннем мире личности и в обществе. Такое обуздание материально-чувственного начала сужало его поэтический диапазон и в то же время придавало его стихам цельность и филигранную соразмерность, непревзойденную в норвежской поэзии до сих пор. Умер 21 октября 1873 года.

1815

Люсьен Петипа (французское имя - Lucien Petipa)

выдающийся французский балетный артист. Люсьен Петипа родился в Марселе в семье французского танцовщика Жана-Антуана Петипа (Jean-Antoine Petipa) (1787—1855) и Викторины Морель-Грассо (Victorine Morel-Grasseau) (1794—1860); его младший брат Мариус Петипа (1818—1910) стал выдающимся русским балетмейстером. Первые балетные шаги делал под руководством своего отца, балетного артиста, балетмейстера, а в конце жизни преподававшего хореографию в России, в Санкт-Петербурге, где он и скончался. Впервые Люсьен вышел на профессиональную сцену в пятилетнем возрасте 25 марта 1821 года в Брюссельском театре «Ла Монне» в спектакле «Мания танца» (La Dansomanie) балетмейстера Пьера Гарделя (Pierre Gardel) (1758—1840), исполнив роль ребенка Гастанэ. Вплоть до 1824 года Люсьен выходил на сцену в небольших ролях амуров в балетных постановках своего отца. В апреле 1835 года семья Петипа переезжает из Брюсселя в Бордо, где глава семьи занимает должность балетмейстера театра, а Люсьен становится первым танцором труппы. В течение нескольких лет Люсьен является солистом театра Бордо, пока на него не обратил внимание оказавшийся в Бордо знаменитый хореограф Филиппо Тальони. Талант молодого исполнителя потряс Тальони, и он пригласил Люсьена в Париж, где тот дебютировал 10 июня 1839 года на сцене Парижской национальной оперы в балете «Сильфида», где его партнершей стала уже прославившаяся исполнением главной партии в этой постановке балерина Люсиль Гран (Lucile Grahn) (1819—1907). В дальнейшем Люсьен Петипа с огромным успехом исполнял множество главных сольных партий во множестве балетов, одной из самых крупных его ролей стала партия Графа Альберта в балете «Жизель», где он танцевал в паре с Карлоттой Гризи. Премьера балета «Жизель» состоялась 28 июня 1841 года в Королевской академии музыки (Theatre de l’Academie Royal de Musique) в Париже. Успех постановки «Жизели» был столь огромен, что все участники спектакля сделались кумирами французской публики, а сплетники поговаривали, что у исполнителей главных партий Люсьена Петипа и Карлотты Гризи начался настоящий, а не только по сцене, роман, и именно из-за него она и рассталась с балетмейстером Жюлем Перро. Было ли это правдой или досужими вымыслами сплетников, что скорее всего, так и осталось неизвестным. Но к этому времени Люсьен Петипа уже стал балетной звездой, о нем говорили, рассказывали легенды, сплетничали, что доказывает его популярность и известность. Время от времени братья Петипа работали вместе, в частности, в 1841 году в Париже, где Петипа-младший совершенствовался в школе Большой парижской оперы, они выступили на этой сцене в pas de quatre вместе с Терезой и Фанни Эльслер, о чем упоминал Ю.А.Бахрушин в книге «История русского балета» (Москва, Советская Россия, 1965, 249 страниц). Будучи в должности первого солиста труппы, Люсьен Петипа сам стал балетмейстером нескольких балетных постановок. В 1858 году он поставил для балетной сцены Парижской Оперы спектакль «Шакунтала», имевший шумный успех, — с колоссальными декорациями и богатыми костюмами; в балет были включены акробатические поддержки, в которых партнёр поднимал балерину на вытянутых руках над своей головой. Главную роль танцевала Амалия Феррари (Amalia Ferrari), одетая в пышную пачку и балетные туфли, тогда как остальная часть танцовщиков одета в костюмы, более напоминающие индийские. В течение 1860—1868 гг. Люсьен Петипа занимал должность директора Национальной оперы, пока с ним не приключился несчастный случай во время охоты, после которого он уже не мог танцевать. В октябре 1872 года он вернулся в Брюссель, в театр своего детства, где он впервые вышел на сцену, и в течение недолгого времени (1872—1873 гг.) занимал должность директора балетной труппы. В 1875 году он стал профессором Королевской Брюссельской консерватории (фр. Conservatoire royal de Bruxelles), где преподавал мастерство танца в течение трех лет, а в 1878 году покинул Брюссель и переселился в Версаль, где решил обосноваться до конца и где закончил свою жизнь; он умер 7 июля 1898 года. Правда, за это время в 1882 году он был приглашен в Национальную оперу для постановки спектакля «Намуна». Балетная критика подчеркивала внешние данные Люсьена Петипа, неизменно называя его «красавцем-премьером» и неизбежно усматривала разницу между братьями — выдающимися танцовщиками. В частности «Русский балет» пишет: «… Люсьен Петипа, старший брат, холодноватый и академичный, державший себя в строгих рамках. Люсьен был воплощением „du comme il faut“, он и в балетах изображал аристократов, Графа на премьере „Жизели“ танцевал именно он. А Мариус блистал в ролях байронически страстных и необузданных плебеев. На сцене и в жизни он позволял себе дерзости, вольности, непозволительные эскапады, чуть ли не намеренно провоцируя общественный и опасный скандал». Умер в Версале 7 июля 1898 года. Балетные партии: 1839 — «Сильфида»; 1841 — «Фаворитка». Балетный фрагмент в опере, постановка Жюля Перро — pas de deux с Карлоттой Гризи; 1841 — «Жизель» — Альбер; 1843 — «Пери» — Ахмед; 1845 — «Своенравная жена» («Le Diable a quatre») А. Адан, автор либретто А. де Лёвена, парижская Опера, балетмейстер Ж.Мазилье — граф Полинский; 1846 — «Пахита» — Люсьен (Парижская опера); 1857 — «Марко Спада, или Дочь бандита», композитор Д.Ф.Э.Обер, балетмейстер Ж.Мазилье — Марко Спада (Парижская опера). Основные постановки: 14 июля 1858 — «Шакунтала» (Sacountala) (Париж, Национальная опера); 25 марта 1861 — «Грациола» (Graziosa) (Париж, Национальная опера); 28 декабря 1865 — Король Иветота (Le Roi d’Yvetot) (Париж, Национальная опера); 14 октября 1872 — «Рынок безвинных» (Le Marchй des innocents), в другом переводе «Парижский рынок» Пуни, по хореографии Мариуса Петипа (Брюссель, театр Ла Монне); 10 февраля 1882 — «Намуна» (Namouna) (Париж, Национальная опера).

1815

Иоганн Якоб Бахофен (Johann Jakob Bachofen)

швейцарский правовед и историк, родился в Базеле (Швейцария). Был назначен профессором римского права Базельского университета в 1841, однако оставил должность в 1844, чтобы стать судьей апелляционного суда. Бахофен занимался главным образом исследованиями римского права и классической мифологии. В ходе этих исследований он обнаружил ссылки на случаи установления родства по материнским линиям, несмотря на господство в античном мире патриархата. Эти факты и примеры такого же рода среди некоторых современных первобытных народов заставили Бахофена заключить, что матриархат предшествовал патриархату в социальном развитии человечества. Господство женщин возникло, по его гипотезе, из еще более ранней стадии промискуитета («гетеризма»). Важные факторы этого развития – присущая женщинам религиозность и культ женского божества. Бахофен полагал, что первоначальная общественная структура была отражением религиозных взглядов.Схема эволюции общества, изложенная им в 1861 в труде Материнское право (Das Mutterrecht), стала впоследствии частью марксистского учения. Среди других важных работ Бахофена – Символика древних гробниц (Versuch über die Gräbersymbolik der Alten, 1859) и Антикварные письма, в особенности о древнейших понятиях родства (Antiquarische Briefe, vornehmlich zur Kenntniss der altesten Verwandschaftsbegriffe, 1881–1886). Умер в Базеле 25 ноября 1887 года.

1815

Мэрмдюк Уивил (Marmaduke Wyvill)

британский шахматист, член парламента. Умер 25 июня 1896 года.

1818

Карл Вильгельм Нич (немецкое имя - Carl Wilhelm Nitzsch)

немецкий историк. Профессор университетов в Киле (с 1848 г.), Кенигсберге (с 1862 г.), Берлине (с 1872 г.). Родился в Цербсте. Продолжая исследования Б.Г.Нибура, занимался критическим анализом источников по ранней истории Древнего Рима, изучал социально-экономическую и политическую борьбу в Римской республике, уделяя основное внимание выяснению судеб римского крестьянства. Сформулировал основные положения вотчинной теории происхождения средневекового городского строя. Умер в Берлине 20 июня 1880 года. Сочинения: Die Gracchen und ihre nдchsten Vorgдnger, B., 1847; Ministerialitдt und Bьrgerthum im 11. und 12. Jahrhundert, Lpz., 1859; Die Rцmische Annalistik..., B.-Lpz., 1873; Geschichte des deutschen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden, Bd 1-3, Lpz., 1883-1885; в русском переводе - История Римской республики, Москва, 1908.

1819

Франц Абт (немецкое имя - Franz Abt)

немецкий композитор, дирижер. Родился в Айленбурге. Чрезвычайно плодовитый автор песен. С 1838 изучал богословие в Лейпциге, в начале 1841 г. он отправился в качестве директора музыки в Бернбургский придворный театр, а осенью того же года — на ту же должность в Цюрих, в акционерный театр, находившийся под управлением Шарлотты Бирх-Пфейффер. Ценимый певческими обществами, как учитель пения, как дирижёр и любимый композитор, Абт оставался в Цюрихе до осени 1852, пока не был приглашён в Брауншвейгский придворный театр, вторым капельмейстером. Весной 1855 герцог Брауншвейгский назначил его первым капельмейстером. Многочисленные песни Абта для одного голоса и для мужского квартета благодаря их приятной мелодичности, удобоисполнимости и выразительности приобрели обширную популярность не только в Германии, но даже и в Америке.

Памятник Францу Абту в Брауншвейге.

К его наиболее известным песням принадлежат: "Wenn die Schwalben heimwärts ziehn" и "Gute Nacht, du mein herziges Kind." Плодовитость Абта изумительна: до 1881 г. он выпустил уже более 580 тетрадей, из которых некоторые содержат от 20—30 номеров. Скончался в Висбадене 31 марта 1885 года. Литература: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнения). — Санкт-Петербург: 1890—1907.

1821

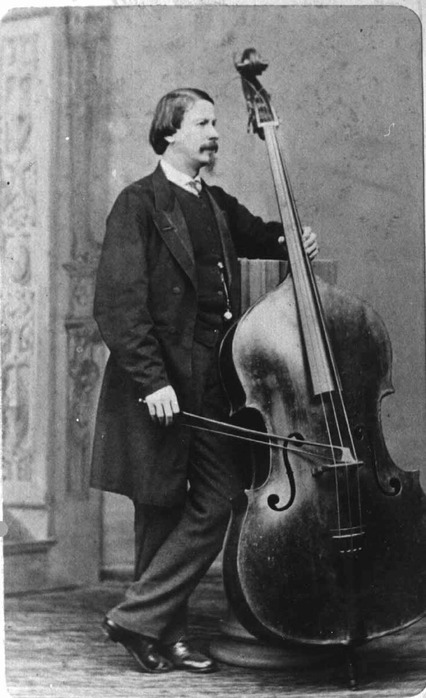

Джованни Боттезини (Giovanni Bottesini)

контрабасист-виртуоз, дирижёр и композитор, музыкант во втором поколении, выпускник Миланской консерватории (1839), выступавший во многих странах Европы, в Америке и северной Африке. Подружился с Д.Верди и дирижировал Каирской премьерой оперы "Аида" в 1871 (сам Верди там не присутствовал по болезни). Боттезини-композитору принадлежат: 13 опер, в том числе "Христофор Колумб" (Cristoforo Colombo, 1847), "Осада Флоренции" (L'assedio di Firenze, 1856), "Ночной дьявол" (Il Diavolo della Notte, 1858 ), "Эро и Олеандр" (Ero e Leandro, 1879), оратория "Оливковый сад" (Garden of Olivet, 1887), 2 концерта для контрабаса с оркестром, концерт для виолончели и контрабаса (G-dur), квартеты, квинтеты, пьесы для контрабаса (в том числе "Венецианский карнавал", "Тарантелла"), концертные дуэты для контрабаса и скрипки. Другой контрабасист-виртуоз и дирижёр Франко Петракки первым записал с Лондонским симфоническим оркестром оркестровые произведения Боттезини - прелюдию из музыки оперы "Эро и Леандр", увертюру к опере "Али Баба" и др. Умер в 1889 году. В Италии проводится Международный конкурс Джованни Боттезини. Недавно о музыканте вышла книга - "Джованни Боттезини. Жизнь и творчество", автор А.Михно

1822

Лев Федорович Баллюзек

генерал-лейтенант, участник дипломатической миссии вице-адмирала Е.В.Путятина в Китай. Родился в Карлсруэ (Германия). Окончил Михайловское артиллерийское училище, служил в артиллерийских частях. В 1851 г. был командирован на Кавказ с транспортом боевых ракет для испытания, за отличие в этом деле был произведен в штабс-капитаны. В 1852 г., находясь при Дагестанском отряде, участвовал в боях с горцами. Во время обороны Севастополя был одним из помощников начальника артиллерии крепости. В 1857 г. на пароходо-корвете "Америка" участвовал в дипломатической миссии вице-адмирала Е.В.Путятина в Китай и подписании Тяньцзиньского договора (1858 г.). В 1860 г. был направлен в Китай адъютантом к российскому посланнику генерал-майору Н.П.Игнатьеву. После подписания Пекинского договора (2 ноября 1860 г.) и отъезда Игнатьева в Санкт-Петербург осуществлял наблюдение за развитием событий, связанных с тайпинским восстанием. В 1862-1864 гг. состоял министром-резидентом при Пекинском дворе, поддерживал постоянную связь с генерал-губернатором Восточной Сибири М.С.Корсаковым и командующим Тихоокеанской эскадрой. В 1864 г. Л.Ф.Баллюзек был переведен в лейб-гвардии конный артиллерийский полк Отдельного гвардейского корпуса. Умер 19 апреля 1879 года. Именем Баллюзека названы полуостров и мыс в заливе Владимира.

1823

Штефан Марко Дакснер (tefan Marko Daxner)

словацкий общественный деятель, писатель. Родился в городе Тисовец. Один из руководителей словацкого национального движения в 1848-1849 гг. В 1860-х гг. - видный деятель словацкой мелкобуржуазной, т. н. Народной партии, составитель Меморандума словацкого народа 1861 г., основным требованием которого было предоставление автономии словакам в рамках Венгерского королевства. Сотрудничал в изданиях Матицы Словацкой и «Пештбудинских ведомостях» ("Pestbudinske vedomosti"). Скончался в городе Тисовец 11 апреля 1892 года. Литература: Rapant D., Slovenske povstanie roku 1848—1849, dil 1—5, Turciansky Sv. Martin — Brat., 1937-1967.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |