-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

5 декабря родились... |

1870

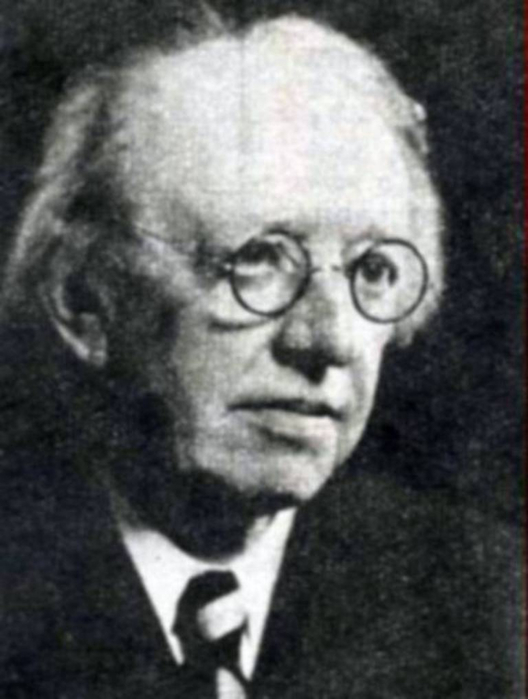

Витезлав Новак (чешское имя - Vítězslav Novák, имя при рождении Виктор)

чешский композитор, пианист и музыкальный педагог. Виктор Новак родился в Каменице над Липой, в семье врача. Отец музыканта пел в хоре, мать играла на пианино. После смерти отца семья переехала в Йиндржихув-Градец, где молодой Новак окончил гимназию, впервые выступал перед публикой как пианист, сочинил первые песни и фортепианные пьесы. В 1889 году поступил на юридический факультет Пражского университета и одновременно в Пражскую консерваторию, где его главным наставником по композиции был Антонин Дворжак; как пианист Новак учился у Йозефа Йиранека, среди других его педагогов были также Карел Штекер (контрапункт) и Карел Книтль (гармония). В этот период Новак изменил своё имя на славянское Витезслав. Оставив университет, чтобы сосредоточиться на занятиях музыкой, Новак получил консерваторский диплом в 1893 году. По рекомендации Иоганнеса Брамса в берлинском издательстве Зимрока начали публиковаться сочинения Новака. С 1896 года Новак интенсивно занимался собиранием чешского музыкального фольклора. В 1901—1917 годах неформальный круг музыкантов и других творческих личностей, собиравшихся в доме Новака и получивший название «Подскальской филармонии» (чеш. Podskalská filharmonie), стал одним из главных центров формирования чешского модернизма. В этот круг входили, в частности, Йозеф Сук и Вацлав Талих. В то же время в 1909—1920 гг. Новак преподавал в Пражской консерватории, где среди его учеников были Ярослав Кржичка, Вацлав Добиаш, Отакар Йеремиаш, Карел Болеслав Йирак, Алоис Габа, Илья Гурник и многие другие чешские музыканты; у Новака также учился видный украинский композитор Николай Колесса. В межвоенный период Новак стал одним из руководителей Пражской консерватории, в 1919—1922 и 1927—1928 годах занимал пост ректора, был председателем музыкального отделения Чешской академии наук и искусства. Во время немецкой оккупации Чехословакии участвовал в организации концертов, в которых исполнялась чешская национальная музыка. В послевоенные годы написал пространные мемуары «О себе и других» (чеш. O sobě a jiných). Композиции Новака можно отнести к неоромантизму. В них просматривается влияние Дворжака, Брамса и Грига, а с точки зрения некоторых исследователей, также Клода Дебюсси и Рихарда Штрауса. Умер в городе Скутеч 18 июля 1949 года. Произведения: Оркестры: увертюра Мариша к драме братьев Мрштиков (1899); Оперы: Lucerna, Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Dědův odkaz; Балет: Signorina Gioventu (1926—1928), Nikotina (1929); Фортепиано: вариации на тему Шумана (1893), Za soumraku (1896), Písně zimních nocí (1903), Exotikon (1911), Sonáta Eroica (1900), Pan (1910). Песни: Jarní nálady (1900), Melancholie (1901), Údolí nového království (1903), Melancholické písně o lásce (1906), Erotikon (1912), Síla a vzdor (1916—1917), Domov (1941), Jihočeské motivy (1947). Литература: Бэлза И., Витезслав Новак, Москва, 1957; Lébl ., Vitězslav Novák, Praha - Bratislava, 1969.

1870

Яков Владимирович Самойлов

советский минералог, геохимик, биогеохимик, литолог и геолог, доктор геолого-минералогических наук (1906), профессор Московского сельскохозяйственного института (ныне Сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева) (1906—1925), профессор Московского университета (1917—1925, с 1907 г. по 1911 г. — приват-доцент), директор Научно-исследовательского института минералогии в МГУ (1917—1925), директор Научного института по удобрениям, (1919, преобразован в Государственный научно-исследовательский институт горно-химического сырья), председатель Общественного комитета по делам удобрений (1917), Комитета по удобрениям при Президиуме ВСНХ СССР, член Московского общества испытателей природы (1907—1925), Комиссии при Московском сельскохозяйственном институте по изучению фосфоритов (1908—1918), Комиссии научно-технического отдела ВСНХ СССР, Комиссии по изучению естественных производительных сил России при Академии Наук СССР, Горно-геологической комиссии в Объединении государственных волжско-камских химических заводов, Комиссии по постройке Чернореченского химического завода, консультант Госплана СССР, Президиума ВСНХ СССР, Совета съезда химической промышленности; создатель самого полного в стране Музея агрономических руд при Московском сельскохозяйственном институте. Принимал участие в сессиях Международного геологического конгресса — в Вене (1903), Стокгольме (1910), Торонто (1913), Брюсселе (1922). Родился в Одессе, в семье ремесленника; в 1893 г. с отличием окончил естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета. В 1895 г. переезжает в Москву и начинает работать в Московском университете под руководством В.И.Вернадского; в 1902 г. защитил диссертацию на степень магистра минералогии и геологии на тему "Материалы к кристаллизации барита" и был приглашен для руководства кафедрой минералогии и геологии в Новоалександровском сельскохозяйственном институте, где продолжал исследовательскую работу. В 1906 г., после защиты в Московском университете докторской диссертации на тему "Минералогия жильных месторождений Нагольного кряжа", избирается профессором Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева, в которой работает до конца жизни, проводя научную работу и организуя экспедиции по поискам и изучению фосфоритовых месторождений; эта многолетняя, во многом пионерская работа охватила всю европейскую часть России; ее результаты отражены в восьми томах "Отчетов". В 1907—1911 гг. ведет преподавание минералогии по совместительству в Московском университете в качестве доцента; позже преподает в Народном университете им. Шанявского. В 1917 г. возвращается к работе в Московском университете, избирается профессором и директором Научно-исследовательского института минералогии. В 1919 г. организует Научный институт по удобрениям (впоследствии НИИ удобрений и инсектофунгицидов имени Самойлова) и становится его директором; в 1921 г. организует комплексные геохимические работы в Плавучем морском институте (Плавморнин), в котором он возглавлял научные исследования. Опубликовал около 140 работ. Умер в Москве 29 сентября 1925 года. Основные работы посвящены минералогии, современным морским осадкам и биогеохимии; большое внимание уделял фосфоритам для использования их в сельском хозяйстве. Основоположник систематического исследования фосфоритовых залежей в России; по разработанной им методике обследовал основные залежи фосфоритов европейской части России и Средней Азии, подсчитал их запасы; изучил минералогию и петрографию фосфоритов и развил биолитную теорию их происхождения. Исследовал минералы рудных месторождений Нагольного кряжа (Донецкий бассейн); предсказал наличие крупных залежей калийных солей в Верхнекамском районе, предложил термин "агрономические руды". Изучая кристаллы барита и их месторождения в России, обнаружил бариты в различных окаменелостях, что привело его к мысли о роли организмов в образовании минералов; высказал мысль о возможной эволюции скелетной части организмов, т. е. о стратиграфическом значении минералов как "руководящих химических элементах", о роли минералов в качестве "руководящих ископаемых" — палеонтология биохимическая; кроме того, высказал идею об эволюции крови, в которой функцию железа на различных стадиях эволюции могли выполнять такие элементы, как медь, ванадий, хром, никель, кобальт и марганец; писал о целесообразности выделения самостоятельного раздела минералогии — "минералогии скелетов минералов"; был одним из первых ученых, обративших внимание на изучение минералогии осадочных отложений; выделил новую область знания — науку о физиологических процессах в организмах прошлых геологических эпох — "палеофизиологию" (палеобиохимию, 1910, 1917); предложил термин "биолиты". Именем ученого назван Научный институт по удобрениям и инсектофунгицидам. Создатель и первый директор Научного института по удобрениям (с 1919 г.) Труды: «Турьит и сопровождающие его минералы из Успенского рудника в южном Урале» («Bull. d. Natur. d. Moscou», 1899); «К вопросу об условиях залегания и парагенезисе железных руд центральной России» (ib.); «Углекислые минералы из Бакальских рудников в южном Урале» («Записки Санкт-Петербургского Минералогического Общества», 1900, XXXVIII); «Ueber Hydrogö thit, ein bestimmtes Eisenoxydhydrat» («Zeitschr. f. Krystall.», XXXV); «К минералогии Бакальского рудного месторождения» («Записки Санкт-Петербургского Минералогического Общества», 1901, XXXIX); «Материалы к кристаллографии барита» («Bull.d. Natur. d. Moscou», 1902, магистерская диссертация); «Современ. взгляд на кристаллическое вещество» («Записки Ново-Алексеевского Института Сельского Xозяйства», 1903); «О соотношении между спайностью и обликом кристаллов» («Записки Санкт-Петербургского Минералогического Общества», 1904); «Введение в кристаллографию» (Mосква, 1906); «Биолиты» (Посмертный сборник статей), Л., 1929 (имеется список трудов Самойлова); «Эволюция минерального состава скелетов организмов», Москва, 1923; «Минералогические очерки», Москва-Ленинград-Новосибирск, 1934. Литература: Вольфкович С.И., Яков Владимирович Самойлов, в книге: Итоги работ 1919—1944 гг., Москва-Ленинград, 1946 (Научный институт по удобрениям и инсектофунгисидам); Шубникова О.М., Академик Владимир Иванович Вернадский и профессор Яков Владимирович Самойлов, в книге: Очерки по истории геологических знаний, выпуск 2, Москва, 1953; Вернадский В.И., Из истории минералогии в Московском университете, там же, выпуск 5, Москва, 1956; Павлов А.П., О научных трудах Я.В.Самойлова, "Известия Московского сельхозяйственного института", 1907, книга 1.

1872

Георге Петрашку (Petraşcu)

румынский живописец. Учился в Школе изящных искусств в Бухаресте (1893-1898), в Академии Художеств в Мюнхене (1898) и академии Жюлиана в Париже (1898-1902). Произведения Петрашку, выполненные в свободной постимпрессионистической манере. ("Медная кастрюля", "Полевые цветы" - в Музее искусств СРР, "Пейзаж в Киоджии", 1934, Музей имени Замбакчана, "Комната в Тырговиште", 1937, частное собрание,- все коллекции в Бухаресте), отличаются простотой изобразительных мотивов, драматической выразительностью пастозной фактуры и контрастных сочетаний приглушенно-коричневых, ультрамариновых и алых цветовых пятен. Умер в Бухаресте 1 мая 1949 года. Литература: Oprescu G., Gheorghe Petraşcu, Buc., 1963.

1872

Гарри Нельсон Пильсбери (Harry Nelson Pillsbury)

американский шахматист. Родился в Сомервилле (США). Научился играть в шахматы только в 16 лет. В 1895 впервые принял участие в международном турнире в Гастингсе, где взял 1-й приз, опередив величайших мастеров своего времени — Чигорина, Ласкера, Тарраша, Стейница и др. В том же году Пильсбери принял участие в крупном турнире в Санкт-Петербурге, где занял третье место. Как полагал сам Пильсбери, именно в Санкт-Петербурге он заразился сифилисом, который в конечном итоге стал причиной его ранней смерти. Хотя во всех последующих турнирах Пильсбери считался одним из наиболее вероятных претендентов на победу, его первый успех так и остался самым значительным его достижением. Лишь однажды ему удалось снова занять первое место в международном турнире (Мюнхен, 1900), но и в этом случае он разделил первый приз с Шлехтером. В последние годы жизни игра Пильсбери значительно ослабла под влиянием тяжелой болезни, которую он сильно запустил, стесняясь обращаться к врачам. Умер 17 июня 1906 года.

1874

Джозеф Эрлангер (Joseph Erlanger)

американский физиолог. Дитя золотой лихорадки - его отец женился на сестре своего компаньона-золотоискателя - был шестым из семи детей эмигранта из Германии Германа Эрлангера и единственным окончившим колледж, а после и Калифорнийский университет в Беркли. Во время работы ассистентом профессора в медицинской школе Университета Джонса Хопкинса произошло первое в его научной жизни знаменательное событие. Джозеф Эрлангер разбил прибор для регистрации пульса в артериях большого и указательного пальцев рук - сфигмограф, взамен которого он же сам разработал новое устройство, позволяющее измерять артериальное давление в области плеча. Сфигмограф Эрлангера был запатентован и в свое время имел широкое распространение. Однако Нобелевскую премию Эрлангеру и его бывшему студенту Герберту Гассеру в 1944 году присудили за "открытия, касающиеся высокой степени дифференциации отдельных нервных волокон". Во время второй мировой войны церемонии награждения были отменены, однако по-здравительная речь представителя Каролинского института транслировалась по радио. Свою Нобелевскую лекцию Эрлангер прочитал в Стокгольме в 1947 г. А еще Эрлангер был лидером неформальной группы "Аксонологи" - объединения неврологов из различных лабораторий и ин-ститутов, работавших в конце 20 - начале 30-гг.и обменивавшихся информацией и результатами лабораторных исследований - без всякого Интернета. Умер в 1965 году.

1875

Артур Курри

первый канадский генерал.

1875

Александр Карпович Петров

участник революционного движения в России и борьбы за Советскую власть в Архангельске. Член Коммунистической партии с 1898. Родился в Казани, в семье рабочего. Рабочий. В революционном движении с 1893 (Казань, Н.Новгород, ныне Горький). Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1898 один из организаторов и членов социал-демократического Рабочего комитета в Архангельске, в 1903 член комитета РСДРП. В 1905—1907 служил в армии, участвовал в работе военной социал-демократической организации Двинска. С 1908 вел партийную работу в Архангельске; в 1917 член комитета РСДРП (б) и Совета; один из руководителей установления Советской власти в городе (февраль 1918). После оккупации интервентами Архангельска (август 1918) на подпольной работе. В апреле 1919 арестован, отправлен на остров Мудьюг в Белом море, откуда вывезен во с группой заложников. В 1920 вернулся в Советскую Россию; работал в Северолесе, затем в Обществе старых большевиков. Автор воспоминаний "Рабочий-большевик в подполье" (1925). Умер в Москве 21 ноября 1935 года. Литература: Веселов А., Организатор рабочих, в книге: Незабываемые имена, 2-е издание, (Архангельск), 1967; Очерки истории Архангельской организации КПСС, (Архангельск), 1970.

1877

Аарон Вайнштейн

участник революционного движения в России с 1893. председатель Бунда, лидер меньшевиков. Родился в Вильнюсе в семье приказчика. В 1898–1920 он был членом Бунда и последним председателем его ЦК, затем – в РКП (б). В 1914–1917 находился в ссылке в Енисейской губернии. В ноябре 1917 он заявил, что к большевикам нужно относиться "так же, как и к царизму", но с 1919 стал сторонником советской власти, государственным деятелем. Репрессирован в 1938, погиб в Москве через 3 дня после ареста от сердечного приступа (по другой версии покончил с собой) 12 февраля 1938 года.

1877

Андрей Мартынович Упит

латвийский советский писатель-романист, поэт, драматург, сатирик и критик, государственный деятель. Родился в заимке Скривери, в усадьбе Калныни (Латвия), в крестьянской семье. Латыш. Член РСДРП(б)/КПСС с 1917 года. Из Калныней семья в поисках работы переехала на заимку Межа-Пунтужи усадьбы Яун-Веди. Позже перебралась на заимку Яун-Ведей, в так называемые Вилка-Добес (Волчьи Ямы), где А.М.Упит начал подрабатывать свинопасом, потом пастухом. Начиная с того времени стал проявлять интерес к творчеству: пел, занимался рисованием. Для получения начального образования поступил в Скриверское волостное училище. Много читал. Из-за желания стать учителем учебу не окончил и в феврале 1896 года в первый раз попытался сдать соответствующие экзамены, но не удачно. В том же году, обманув экзаменационную комиссию Рижского учебного округа, повторно сдал экзамены и получил диплом «приходско-городского» учителя. Осенью 1897 года получил место в Мангальском волостном училище. В школе пел в хоре, устраивал спектакли и участвовал в пьесах. Проработал в школе четыре года и в 1901 году сдал экзамены на домашнего учителя. В 1902 году был избран вторым адъюнктом рижских начальных школ. Полгода замещал заболевших и находящихся в отпуске учителей. Затем был направлен в начальное училище, где проработал до 1908 года. Из-за желания стать писателем завершил карьеру учителя. Стал сотрудником Отдела полезных книг Рижского латышского общества. Привлекался к чтению лекций на разных собраниях рабочих обществ, в которых выражал революционные мысли. В 1909 году был приглашен в буржуазную газету оппозиционной направленности «Яуна диенас лапа», а также писал для журнала учительского общества «Изглитиба». Построил дом в Скривери и переехал туда жить и работать вместе с семьей. В 1914 году как ополченец первого разряда должен был явиться на призывной пункт, но был признан не годным к службе. Летом 1915 года дом писателя был занят обозниками уральских казаков, и он был вынужден уехать в Валку. Затем поехал в Баку (Азербайджан) к писателю Бирзниеку-Упиту, надеясь найти какую-нибудь работу. В сентябре вернулся обратно в Валку. Затем поехал в Лугу, Петроград (сегодня Санкт-Петербург), оттуда в Ревель (сегодня Таллинн), где в декабре устроился табельщиком. Осенью 1916 года переехал из Ревеля в Икшкиле (Латвия) на строительные работы. В начале февральской революции 1917 года работал в конторе. Ездил в районы, собирал рабочих и призывал организоваться и создать комитеты. Был избран в Центральную примирительную камеру, а затем в Совет рабочих депутатов и Исполнительный комитет Совета. Переехал в Ригу, участвовал во всех первых демонстрациях и митингах. Разработал для Совета депутатов проект создания Рабочего театра и взялся за его реализацию. Разработал план организации и деятельности театра. Незадолго до Нового года был арестован вместе с женой, которую выпустили через несколько дней. Сам А.М.Упит был выпущен из тюрьмы через месяц. В период с 1920 по 1939 год занимался литературной работой в Скриверах и Риге, издавал беллетристические произведения разных жанров, критические и исторические литературные очерки, статьи, книги, редактировал журнал «Домас». В 1940 году был избран депутатом демократического сейма, провозгласившего советский строй в Латвии, а в 1941 году - депутатом Верховного Совета Латвии. Участвовал в делегации, объявившей 5 августа 1940 года в Кремле желание латышского народа включиться в братскую семью Союза советских наций. С 1941 по октябрь 1944 года жил в селе Кстинино близ Кирова и в Москве, занимаясь исключительно литературным трудом. Написал трагедию «Спартак» и роман «Земля зеленая», ряд рассказов и пьес на темы военного времени, сотрудничал во фронтовой периодике и «Литературной газете», писал воззвания к эвакуированной молодежи, листовки для оккупированной Латвии, радиопередачи для Московского радио, Совинформбюро и Международной информации. В 1945 году Высшая аттестационная комиссия присвоила А.М.Упиту степень доктора филологических наук и звание профессора по кафедре латышской литературы. В период с 1945 по 1949 год читал лекции по истории латышской и всеобщей литературы в Латвийском государственном университете. С 1946 года состоял действительным членом Академии наук Латвийской ССР. Так же в период с 1946 по 1951 год был директором Института языка и литературы Академии наук Латвийской ССР и одновременно занимал должность заместителя Председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. С 1951 года - член Президиума Верховного Совета Латвийской ССР, председатель Союза советских писателей Латвии (по 1954 год). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1967 года за выдающиеся заслуги в развитии советской культуры, создание художественных произведений социалистического реализма, получивших общенародное признание и активно способствующих коммунистическому воспитанию трудящихся, за плодотворную общественную деятельность Упиту Андрею Мартыновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Лауреат Сталинской премии второй степени (1946), Государственной премии Латвийской ССР (1957), академик Академии наук Латвийской ССР (1946), Народный писатель Латвийской ССР (1943), доктор филологических наук, профессор по кафедре латышской литературы. Умер 17 ноября 1970 года в Риге. Награжден пятью орденами Ленина, другими орденами и медалями. Всего почти за 70 лет литературной деятельности А.М.Упит написал 20 романов, столько же пьес, 10 сборников рассказов, писал книги для детей, стихи и фельетоны. Произведения А.М.Упита переведены на 30 языков. Переводил произведения А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, М.Горького, А.Н.Толстого, У.Шекспира, Г.Гейне, Б.Шоу, Г.Флобера, Г.Манна и других. В Риге открыт музей А.М.Упита. Автор таких произведений как: романы «Старые тени», «Под громами», «Под железной пятой», «Возвращение Яна Робежника» (1932), «Смерть Яна Робежника» (1933), «Мартин Робежник» и «Новый фронт», «Женщина» (1910), «В шёлковой паутине» (2-я часть «Робежниеков», 1912), «Золото» (1914), «Ренегаты» (1915-16), в пьесах «Зов и эхо» (1911), «Один и многие» (1914), «Северный ветер» (3-я часть «Робежниеков», 1921), «По радужному мосту» (1926), «Улыбающийся лист» (1937); пьесы «Мирабо», «Жанна д’Арк» (1930); 4-томная «Истории мировой литературы» (1930-1934); сатирические комедии «Купальщица Сусанна» (1922), «Полёт чайки» (1926); сборники «Метаморфозы» (1923), «Голая жизнь» (1926), «Рассказы о пасторах» (1930) и многих других. Экранизации и фильмы по мотивам произведений А.М.Упита: «Причины и следствия» (режиссёры Варис Круминьш и Марис Рудзитис, по одноимённому роману) (1956); «У богатой госпожи» (режиссёр Леонид Лейманис, по роману «Улыбающийся лист») (1969); «На грани веков» (режиссёр Гунар Пиесис, по мотивам романов «Под господской плетью» и «Первая ночь») (1981); «Если мы всё это перенесём» (режиссёр Роланд Калныньш, по мотивам трилогии «Робежниеки») (1987).

1878

Александр Олесь (псевдоним; настоящее имя - Александр Иванович Кандыба)

украинский поэт. Родился в селе Кандыбино, ныне Белопольского района Сумской области Украины. Окончил Харьковский ветеринарный институт (1902). Лучшие стихи первых сборников "С печалью радость обнялась" (1907), "Стихотворения" (1909) отразили настроения демократической части украинской интеллигенции в 1905—1907. Позднее творчество Олеся отмечено влиянием декадентства, эстетства, национальной ограниченностью ("Стихотворения", 3 книги, 1911; цикл "Каждый год", 1914). В 1919 Олесь эмигрировал. В сборниках "На чужбине" (1920), "Перезва" (1921), "Кому повем печаль мою" (1931) преобладает чувство тоски по родине. Перевел на украинский язык "Песнь о Гайавате" Г.Лонгфелло, сказки В.Хауфа и др. Умер в Праге 22 июля 1944 года. Сочинения: Вибранi твори, 3 вид., Xapкiв, 1930; Поезiї. (Вступительная статья М.Рильського), Киев, 1964; в русском переводе. — Лирика. (Вступительная статья М.Рыльского), Москва, 1962. Литература: Шамота Н.3., За конкретно-историческое отражение жизни в литературе, "Коммунист Украины", 1973, № 5, страницы 93—94.

1878

Арриго Педрелло

итальянский композитор, педагог.

1879

Клайд Вернон Сессна (Clyde Vernon Cessna)

американский авиаконструктор, прославившийся рядом своих изобретений (V-образное оперение хвоста и др.) и созданием простых и удобных небольших самолетов. Его можно назвать идеологом так называемой малой авиации – экономичных, простых самолетов для спорта, сельского хозяйства, спасательных работ или просто развлечений. Будучи пилотом-энтузиастом, Сессна оказался еще и неплохим предпринимателем, которому помешала разве что Великая экономическая депрессия начала 1930-х годов.

Тем не менее, созданная Сессной фирма стала одним из крупнейших в мире производителей частных самолетов соответствующего названия. Наши соотечественники хорошо знают монопланы «Сессна» по книгам и фильмам о миллионерах и контрабандистах. Но настоящей славы для себя и самолета добился Матиас Руст, когда в День Пограничника, 28 мая 1987 года, посадил свою «Сессну-172» на Красной площади. Скончался 20 ноября 1954 года.

1880

Александр Васильевич Костюкевич

геолог. С 1912 по 1931 гг. в городе Смоленске почвовед, геолог, профессор Смоленского университета и пединститута. Умер в 1942 году.

1880

Елизавета Федоровна Петренко

российская певица (меццо-сопрано), заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Ученица Н.Ирецкой. В 1905-1915 гг. солистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В 1908-1914 гг. пела в «Русских сезонах» в Париже, гастролировала в труппой Дягилева в Риме и Лондоне. Профессор Московской консерватории (ученицы: М.Рахманкулова, С.Големба, Н.Александрийская, С.Ахматова).

1881

Митрофан Петрович Богаевский

идеолог донского казачества, председатель Донского Войскового Круга (1917-18). Родился в усадьбе Петровское, близ станции Миллерово. Казак станицы Каменская Области войска Донского (ОВД). После окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, где все годы учёбы был председателем донского землячества, с 1911 преподавал в Новочеркасской гимназии; с 1914 директор гимназии в станице Каменской. Беспартийный. Занимался изучением истории ОВД, выступал за возрождение старинных казачьих традиций, развитие местной казачьей культуры. Оратор, прозванный "донским златоустом", пользовался высоким авторитетом среди казаков. После Февральской революции 1917 был в марте председателем 1-го Всероссийского казачьего съезда в Петрограде. В апреле в Новочеркасске председатель 1-го съезда донских казаков, которым назначен председателем исполнительного комитета по выработке Положения о выборах и созыве Донского Войскового Круга. Богаевский возродил значение казачьего народоправства. Подготовил решение вопросов о местном самоуправлении на основах равенства в правах, бессословности и всеобщего избирательного права. Проект Положения о казачьем управлении Богаевского базировался на порядках, существовавших на территории ОВД до 1721: "Земля Казачьего Присуда" – собственность донского казачества, но проект признавал и права коренных крестьян на землю помещиков (норма максимального землевладения – 35 десятин); ОВД – неотделимая, но автономная часть России; предусматривалось создание выборного Донского правительства во главе с атаманом. Созванный после 196-летнего перерыва Донской Войсковой Круг (26 мая – 18 июня, Новочеркасск) принял предложения Богаевского, избрал его своим председателем и товарищем Войскового атамана А.М.Каледина. В мае проект Положения о казачьем самоуправлении был направлен на утверждение Временному правительству, оно внесло поправку – управление ОВД осуществляется комиссаром Временного правительства. Богаевский добился того, что эта поправка Кругом и атаманом была отвергнута. После подавления выступления Л.Г.Корнилова (август) Временное правительство, обвинив Каледина в соучастии, потребовало его явки в суд. По настоянию Богаевского Круг восстановил старый казачий закон: "С Дона выдачи нет". Богаевский был вынужден считаться с Советами и различными комитетами, но был их противником и принципиальным врагом большевизма. По инициативе Богаевского Круг провозгласил 20 октября независимость ОВД – до образования в России правительства, приемлемого для казаков. Октябрьскую революцию встретил откровенно враждебно, выступал против установления Советской власти, был в числе идейных вдохновителей одного из первых вооруженных выступлений, ознаменовавших начало Гражданской войны. В декабре вошёл в "Донской гражданский совет", претендовавший на роль Всероссийского правительства. Выступление против Советской власти не было поддержано казачьей массой и потерпело поражение. 29 января 1918 Богаевский вместе с Калединым сложил свои полномочия. 6 марта был арестован красногвардейцами в станице Великокняжеской, содержался в Новочеркасске, затем – в Ростове-на-Дону, был расстрелян близ Ростова-на-Дону 1 апреля 1918 года.

1883

Иван Иванович Мещанинов

русский языковед, лингвист и археолог, академик Академии наук СССР (АН СССР), директор Института языка и мышления Академии Наук СССР), академик-секретарь Отделения литературы и языка Академии Наук СССР. Родился в Уфе. Русский, из дворян, сын крупного чиновника, ставшего сенатором. Окончил классическую гимназию в 1902, Училище правоведения и юридический факультет Санкт-Петербургского университета в 1907; два семестра провел в Гейдельбергском университете. Одновременно учился в Археологическом институте в Санкт-Петербурге, который окончил в 1910. Занимался русской историей, археологией; с 1910 по 1923 заведовал историческим архивом Археологического института; описал коллекцию эламских древностей, хранившихся в этом институте. Первые научные труды И.И. Мещанинова опубликованы в 1909 году, а в 1911 году он уже избирается почетным доктором Археологического института. Еще в 1917 году, занявшись исследованием эламского языка, сблизился с крупным, но крайне противоречивым лингвистом Н.Я.Марром, длительное время был его единомышленником, одно время – личным секретарем. По совету Марра в 1919 году начал изучение грузинского, хеттского, Халдейского и ряда семитских языков. Археологическая работа в Закавказье обусловила интерес Мещанинова к урартскому языку, исследование языка и культуры Урарту стали выдающимся научным подвигом ученого. По существу, он открыл для современников целую забытую цивилизацию. В 1920-е годы плодотворно работал в Академии истории материальной культуры, Ленинградском институте живых восточных языков, Эрмитаже. В 1925–1933 участвовал (в том числе в качестве руководителя) в археологических экспедициях в Северное Причерноморье и Закавказье. В 1932 году стал академиком Академии Наук СССР без пребывания в звании члена-корреспондента. С 1933 по 1937 годы — директор Института антропологии, археологии и этнографии Академии Наук СССР. С конца 1920-х годов ученый сосредоточился на лингвистике. Первые его лингвистические работы («Введение в яфетидологию», 1929) развивали «новое учение о языке» Н.Я.Марра. После смерти Н.Я.Марра Мещанинов – его преемник на посту директора Института языка и мышления Академии Наук СССР (1935–1950). Также был академиком-секретарем Отделения литературы и языка Академии Наук СССР (1939–1950). Наиболее значительные труды Мещанинова – «Общее языкознание» (1940), «Члены предложения и части речи» (1940), «Глагол» (1949) – связаны с постепенным преодолением влияния Н.Я.Марра. К концу 1940-х годов Мещанинов практически полностью размежевался с идеями Марра и стал одним из наиболее видных представителей традиционной школы лингвистики. Воспринятая от последнего идея поиска стадий развития языков в области синтаксиса преобразовалась в идею выявления основных типов синтаксического строя языков мира без какой-либо связи со стадиями. Эти работы заложили основы новой лингвистической дисциплины – синтаксической типологии, получившей значительное развитие в отечественной и мировой лингвистике. Идея так называемых «понятийных категорий» стала у Мещанинова одной из первых попыток выявления семантических закономерностей языка, отличных от его формальных закономерностей. В годы Великой Отечественной войны, продолжая научную работу, академик Иван Мещанинов также организовал подготовку военных переводчиков для нужд Красной Армии. Им были созданы авторские коллективы по написанию различных специализированных словарей и пособий для переводчиков с языков всех стран противников (немецкий, финский, венгерский, румынский, словацкий, языки некоторых народов, представители которых наиболее часто мобилизовались в гитлеровскую армию) и некоторых государств-союзников (английский, французский, польский и другие). Лично написал ряд пособий для переводчиков с немецкого и венгерского языков. Привлекался для перевода наиболее важных трофейных документов. За выдающиеся заслуги в организации практической работы по изучению и развитию языков народов Советского Союза и в деле подготовки научных кадров Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 года Ивану Ивановичу Мещанинову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». После критики идей Н.Я.Марра И.В.Сталиным в 1950 году Мещанинов как его многолетний ближайший сподвижник подвергся шельмованию и жесткой идеологической критике, хотя к тому времени почти полностью преодолел влияние идей Марра. Мещанинов был снят со всех руководящих постов, но благодаря фразе И.В.Сталина в одной из статей («я лично полностью убежден в честности товарища Мещанинова») не был репрессирован и продолжил научную деятельность. Вскоре его труды вновь стали издаваться и переиздаваться, сам Мещанинов вновь получил признание как крупнейший отечественный языковед и лингвист. В воспоминаниях участников драматических событий 1930-1950-х годов неизменно указывается на человеческую и научную порядочность И.И.Мещанинова. С 1952 года до конца жизни – профессор Ленинградского государственного университета. В 1950–1960-х годах Мещанинов опубликовал двухтомное грамматическое описание урартского языка (1958–1962) и подготовил его словарь, а также продолжил исследования в области синтаксической типологии. Велики заслуги И.И.Мещанинова как археолога. Он руководил раскопками античных городов Северного Причерноморья, где особенно прославился раскопками города Ольвия (с 1925 по 1930). Также возглавлял результативные археологические экспедиции в Азербайджане (1929, 1931), Армении (1925, 1931), Грузии (1925), Абхазии (1934), Дагестане (1944). Жил в городе-герое Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Умер 16 января 1967 года. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Лауреат двух Сталинских премий (1943, 1946). Получил международное признание: почетный доктор Тегеранского (1947), Карлова (Пражского, 1947) университетов. Также был почетным академиком Академий наук Азербайджанской и Казахской ССР. Награжден двумя орденами Ленина (1943, 1945), Трудового Красного Знамени. В честь ученого установлена мемориальная доска в Санкт-Петербурге.

1883

Георге Спаку (Gheorghe Spacu)

румынский химик, член Академии Румынии (1948). Окончил Ясский университет (1905). Совершенствовал образование в высших технических школах Вены и Берлина. В 1907-1918 гг. работал в Ясском, в 1919-1937 гг. - в Клужском университетах. В 1938-1940 гг. - директор института химии в Клуже, в 1940-1955 гг. - профессор Бухарестского университета. Основные научные исследования относятся к неорганической и аналитической химии. Изучал комплексные соединения солей магния, содержащие аммиак и алкиамины, а также пирокатехины. Исследовал состав двойных солей, включающих гипосульфиты меди, аммония, калия, натрия и серебра. Разрабатывал методы выделения, основанные на экстракции растворителями и ионном обмене. Осуществил работы по использованию глин и полевого шпата в химической промышленности. Умер 23 июля 1956 года.

1884

Богуслав Гостинский

чешский математик и физик-теоретик. Работал в Праге и Брно. Его основные математические работы относятся к теории вероятностей (в частности, к марковским цепям), дифференциальной геометрии и математической физике. Его именем названа сфера и Т-распределение.

1885

Александр Семенович Раков

участник Октябрьской социалистической революции 1917 и Гражданской войны 1918—1920. Член Коммунистической партии с апреля 1917. Родился в хуторе Новое Кузнецове, ныне Сычевский район Смоленской области, в семье крестьянина. В 1912—1913 активный деятель профсоюзного движения в Москве и Санкт-Петербурге, был председателем профсоюза служащих трактирного промысла. В 1913 в рабочей комиссии 4-й Государственной думы при большевистской фракции, в апреле 1914 арестован и выслан на родину. Во время 1-й мировой войны 1914—1918 призван в армию, был фельдшером. После Февральской революции 1917 член Выборгского и депутат Петроградского советов, член, затем председатель армейского комитета 42-го корпуса. В начале 1918 руководил гарнизоном Выборга, участвовал в борьбе против финской белой гвардии. В 1918—1919 военком Спасского района Петрограда, с февраля 1919 военный комиссар Петроградской отдельной стрелковой бригады. Во время боев против наступавших на Петроград белогвардейцев у деревни Выра, ныне Гатчинского района Ленинградской области был окружен белыми в здании штаба полка и после геройской обороны, не желая сдаваться в плен, застрелился 25 сентября 1919 года. Похоронен на Марсовом поле в Ленинграде. Литература: Слобожан И., Александр Раков, Ленинград, 1965.

1886

Александр Степанович Яковлев (настоящая фамилия — Трифонов- Яковлев)

русский советский писатель. Родился в Вольске, ныне Саратовской области, в семье маляра. Участник 1-й мировой войны 1914—18. Наиболее известное произв. Я. — повесть "Повольники" (1922) о революции в Поволжье. Становление революционного сознания отражено в романах "Человек и пустыня" (кн. 1—2, 1929), "Пути простого сердца" (1935), в автобиографическом романе "Ступени" (1946). Автор сборников рассказов для детей, книги "Жизнь и приключения Роальда Амундсена" (1932) и повести "Пионер Павел Морозов" (1936; одноименная пьеса). Умер в Москве 11 апреля 1953 года. Сочинения: Полное собрание сочинений, тома 1—7, Москва — Ленинград, 1928—1929; Октябрь. Повести и рассказы. (Послесловие А.Овчаренко), Москва, 1965; Человек и пустыня. (Послесловие В.Петелина), Москва, 1970. Литература: Белова М.П., Творчество Александра Яковлева, (Саратов), 1967; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографич. указатель, том 7, часть 2, Москва, 1972.

1887

Николай Акимович Никитин

российский цирковой артист. Выступал как цирковой наездник и жонглер. Сын А.А.Никитина. Заслуженный артист РСФСР (1947).

1889

Фриц Арно Вагнер

немецкий кинооператор.

1889

Уильям Эдвард Гарнер (William Edward Garner)

английский физикохимик, член Лондонского королевского общества (с 1937). Окончил Бирмингемский университет (1913). В 1915-1918 гг. работал в Вулвичском арсенале. Преподавал в Бирмингемском университете (1919), Лондонском университетском колледже (1919-1927), в 1927-1954 гг. - профессор Бристольского университета. Основные научные работы относятся к химии твердого тела и учению о катализе. Подтвердил (1931) выводы Х.С.Тэйлора о существовании активированной хемосорбции. Установил (1924) важность измерения теплоты адсорбции. Развил (1940-е) электронные представления о структуре твердого тела и катализе на полупроводниках. Установил количественную зависимость каталической активности от электропроводности. Разработал методы изучения кинетики экзо- и эндотермических реакций в твердой фазе. Показал зависимость химической активности твердого вещества от наличия определенных дефектов в кристаллической решетке. Президент Фарадеевского общества (1945-1947).

1890

Фриц Ланг (Fritz Lang)

немецкий и американский кинорежиссер. Родился в Вене. Учился на архитектора, однако оставил эту специальность и стал изучать искусство в Мюнхене и Париже. В годы Первой мировой войны служил в австрийской армии, был ранен и в госпитале написал свой первый киносценарий. Вскоре после этого отправился в Берлин, где при поддержке Э.Поммера, в будущем руководителя германского киноконцерна УФА, получил возможность в 1919 поставить свой первый фильм Полукровка (Halb-Blut). Сотрудничая с Поммером, Ланг создал немало сценариев и фильмов, но мировая известность пришла к нему лишь после картины Усталая смерть (Der mude Tod; в рус. прокате – Четыре жизни, 1921). За этим фильмом последовали такие известные работы, как Доктор Мабузе, игрок (Dr. Mabuse, der Spieler; в рус. прокате – Позолоченная гниль, 1922) в двух сериях, Нибелунги (Die Nibelungen, 1923–1924), Метрополис (Metropolis, 1926), Шпионы (Spione, 1927–1928), Женщина на Луне (Die Frau im Mond, 1928), М (Убийца) и Завещание доктора Мабузе (Das Testament des Dr. Mabuse, 1932–1933). В 1933 Геббельс, министр просвещения и культуры в нацистском правительстве, предложил Лангу возглавить германскую кинематографию. Бросив на произвол судьбы всю свою собственность, Ланг немедленно выехал в Париж. В 1934, поставив в Париже фильм Лилиом (Liliom) по Ф.Мольнару, Ланг отправился в Голливуд. Здесь, по контракту с компанией «Метро-Голдвин-Майер», в 1936 снял фильм Ярость (Fury). Среди других фильмов этого периода, созданных на различных американских киностудиях, – Ты живешь лишь один раз (You Only Live Once, 1937), Охота за человеком (Man Hunt, 1941), Женщина в окне (The Woman in the Window, 1944), Улица греха (Scarlet Street, 1945), Сильная жара (The Big Heat, 1951). В 1959 Ланг приехал в Германию, где поставил несколько картин, в том числе фильм Тысяча глаз доктора Мабузе (Die tausend Augen des Dr. Mabuse, 1960). В конце 1960-х годов возвратился в США. Умер в Лос-Анджелесе 2 августа 1976 года. Видеть в Ланге только режиссера ряда знаменитых немых фильмов «золотого периода» немецкого кино – заведомое упрощение. С точки зрения гуманизма и социальной значимости, несомненно, бóльшую ценность представляют такие его картины, как М – история о детоубийце из Дюссельдорфа с П.Лорре в главной роли, и Ярость, героем которой стала разъяренная толпа в маленьком американском городке. Литература: Фриц Ланг, в книге: Колодяжная В., Трутко И., История зарубежного кино, том 2, Москва, 1970; Jensen P.М., The cinema of Fritz Lang, N.Y. — L., [1969].

1890

Митрофан Васильевич Левченко

советский историк-византинист, профессор (1938), доктор исторических наук (1941). Член КПСС с 1925. Родился в городе Суджа. В 1939 организовал в Ленинградском отделении института истории Академии Наук СССР византийскую группу; в 1940—1944 возглавлял Ленинградское отделение института истории Академии Наук СССР, в 1944—1950 заведовал организованной им кафедрой византиноведения Ленинградского университета. Автор первой марксистской истории Византии ("История Византии. Краткий очерк", 1940). Особое внимание уделял социально-экономической истории ранней Византии, проблеме русско-византийских отношений ("Очерки по истории русско-византийских отношений", 1956), историографии. Награжден 2 орденами, а также медалями. Список трудов Левченко приведён в "Византийском временнике", 1956, том 8, страницы 388—390 (там же на страницах 3—6 — некролог). Умер в Ленинграде 22 января 1955 года. Литература: Курбатов Г.Л., М.В.Левченко и византиноведение в Ленинградском университете, в книге: Очерки по истории Ленинградского университета, (том 1), Ленинград, 1962.

1890

Александр Федорович Шорин

советский изобретатель в области радио, телеграфии и звукозаписи. Родился в Санкт-Петербурге. В 1911 поступил в Петербургский электротехнический институт (в 1914 прервал учебу в связи с призывом в армию, служил на Царскосельской радиостанции, где начал свои работы по радиотехнике); в 1919 по окончании института преподавал в нем. В 1919—1922 работал в Нижегородской радиолаборатории; в 1922—1927 руководил радиоотделом Треста заводов слабого тока; в 1927—1934 сотрудничал в Центральной лаборатории проводной связи; с 1934 директор Института автоматики и телемеханики (ныне Институт проблем управления) Академии Наук СССР. Автор ряда изобретений, важнейшие из которых —стартстопный аппарат телеграфный, трансляционные устройства для радио-буквопечатания, громкоговорящие установки, приборы звукозаписи и др.; с именем Шорина тесно связано зарождение и развитие звукового кино в СССР. Сталинская премия (1941). Награжден орденом Ленина. Скончался в Ульяновске 21 октября 1941 года. Литература: Игнатьев А.Д., Выдающийся советский изобретатель, "Вестник связи", 1951, №2; Шорина А.А., Александр Федорович Шорин, в сборнике: Нижегородские пионеры советской радиотехники, Москва— Ленинград, 1966.

1891

Пауль Когерман (Paul Kogerman)

эстонский химик, академик Академии Наук Эстонской ССР (с 1946). Окончил Тартуский университет (1918). Совершенствовал образование в Имперском колледже в Лондоне (1919-1922). В 1924-1936 гг. - профессор Таллиннского университета. В 1933-1934 гг. работает в высшей технической школе в Цюрихе в лаборатории Л. Ружички. В 1936-1941 гг. - в Таллинском техническом университете (с 1936 г. - профессор), в 1936-1939 гг. - министр просвещения в Эстонской ССР. В 1941-1945 гг. работал в Свердловской области. Работал Таллинском политехническом институте, одновременно в 1947-1950 гг. - директор Института химии Академии Наук Эстонской ССР. Основные исследования - в области химии и технологии горючих сланцев. Осуществил (1922) первое исследование состава эстонских горючих сланцев силурийского возраста. Определил (1924-1926) зольность кукерсита и содержание в нем чистой органической массы - керогена. Исследовал (1930-е) закономерности термического разложения сланцев, выделил из керогена индивидуальные олефиновые и диеновые углеводороды. Изучил свойства в частности способность к полимеризации, одного из них (1,4-пентадиена).

1891

Александр Михайлович Родченко

русский художник и фотограф, один из лидеров русского авангарда первой половины 20 в. Родился в Москве в семье театрального бутафора. Учился в Казанской художественной школе (1910–1914) у Н.И.Фешина, затем поступил в московское Строгановское училище, откуда был призван на военную службу. В 1916 обосновался в Москве и познакомился с В.Ф.Степановой, которая стала его женой и соратницей по искусству. Сперва авангардные поиски Родченко развивались в русле станковой живописи и графики. Испытав этапное воздействие супрематизма К.С.Малевича, он придавал своим абстрактно-геометрическим произведениям (серии Композиции движений проецированных и окрашенных плоскостей, Концентрация цвета и форм, обе работы – 1918; серии Плотность и вес, Линиизм, обе работы – 1919) еще более минималистский строго-рациональный, чем у Малевича, характер: с 1915 он создавал их, словно чертежи, с помощью циркуля. Работа по декорации кафе «Питтореск» (1917; совместно с В.Е.Татлиным, Г.Б.Якуловым и др.; не сохранилась) обозначила переход к трехмерным пространственным формам – к ажурным подвесным композициям 1918–1921, известным по старым фото и современным реконструкциям. Здесь были заложены основы конструктивизма – стиля, призванного инженерно смоделировать мир будущего. Восторженно встретив революцию как стихию, созвучную «пылающему творчеству» авангарда (из стихотворения 1918), художник служил в ИЗО (Коллегия по делам изобразительных искусств) Наркомпроса (1918–1921), был одним из самых активных членов «Левого фронта искусств» (ЛЕФ). Важным очагом нового дизайна стали дерево- и металлообрабатывающие факультеты Всесоюзных художественно-технических мастерских (Вхутемас), где Родченко преподавал в 1920–1930. С 1924, купив первые свои фотоаппараты, он обновлял язык фотографии, придав ей невиданную силу выражения: его штучные фото, в том числе портреты (Маяковский с псом Скотиком, 1924; Портрет матери, 1924; Н.Н.Асеев, 1927; и др.), равно как и репортажи (с парадов, строек и т.д.), – это поразительная летопись «великого перелома» в обществе, зафиксированного, благодаря резким и неожиданным, нарочито-«остраненным» ракурсам, именно «на сломе», в резком разрыве старого и нового. Сотрудничал в журналах «Кино-фот», «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «СССР на стройке», «Советское кино». Был замечательным художником книги: шедевром изобразительной поэтики абсурда в духе дадаизма явились его фотоколлажи для книги Маяковского Про это (1923, Музей Маяковского, Москва). Художник широкого профиля, Родченко конструктивистски реформировал также стилистику мебели (проект рабочего клуба для Международной выставки декоративных искусств в Париже, 1924), одежды (собственный комбинезон 1923, напоминающий современный джинсовый покрой), рекламы и промграфики (плакаты, реклама, конфетные обертки, ярлыки для «Моссельпрома», «Резинотреста», ГУМа и «Мосполиграфа», 1923–1925), наконец, киноплаката. Внес также выдающийся вклад в авангардную сценографию (мебель и костюмы для спектакля Клоп в театре В.Э.Мейерхольда, 1929; и др.). В 1926–1928 работал в кинематографе как художник-постановщик фильмов Ваша знакомая Л.В.Кулешова, 1927; Москва в Октябре Б.В.Барнета, 1927; Альбидум С.С.Оболенского, 1928; Кукла с миллионами С.П.Комарова, 1928. В 1930-е годы творчество мастера как бы раздваивается. С одной стороны, он занимается прочно вправленной в программу соцреализма агитпропагандой (оформление коллективных книг Беломорско-Балтийский канал имени И.В.Сталина, 1934; Красная Армия, 1938; Советская авиация, 1939; и др.). С другой – стремится сохранить внутреннюю свободу, символом которой для него с середины 1930-х годов служат образы цирка (в фоторепортажах, а также в станковой живописи, к которой он в этот период возвращается). В 1940-е годы, примыкая к «неофициальному искусству», Родченко пишет серию «декоративных композиций» в духе абстрактного экспрессионизма. Умер Родченко в Москве 3 декабря 1956 года.

1893

Константин Андреевич Гуткин

врач, кандидат медицинских наук, крупнейший акушер-гинеколог Карелии, главный врач Петрозаводского родильного дома, в послевоенные годы главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Карельской АССР; заведующий, затем доцент организованной им кафедры акушерства и гинекологии Петрозаводского государственного университета имени О.В.Куусинена, заслуженный врач РСФСР и Карельской АССР.

1893

Иозас Лауцюс

литовский актер. Народный артист Литовской ССР (1954). Окончил драматическую студию в Уфе и тогда же дебютировал в Городском театре Уфы. Впоследствии работал в Литве. В 1921-1931 и в 1936-1962 гг. – актер Литовского театра (ныне Каунасский театр драмы), в 1931-1935 гг. – Литовского драматического театра в Клайпеде. В фильмах литовских режиссеров сыграл роли пастуха Пятраса («Марите», 1947), деда Сильвестра («Над Неманом рассвет», 1953), доктора Мастайтиса («Игнотас вернулся домой», 1957).

1894

Ксения Петровна Гемп (в девичестве - Минейко)

ученый историк Севера, организатор и участница научных экспедиций. Родилась в Санкт-Петербурге в дворянской семье. В то время ее родители, уроженцы Архангельска, учились в северной столице. Ксения получила начальное образование в Архангельской Мариинской гимназии. В 1916 году закончила историко-филологический факультет Санкт-Петербургских Бестужевских высших женских курсов, летом 1917 года вернулась в Архангельск. В 1918 году вышла замуж за историка Алексея Гемпа. С 1918 по 1925 годы работала преподавателем в различных учебных заведениях Архангельска. С 1925 года началась ее научно-исследовательская деятельность в области альгологии. Возглавляемая Гемп Архангельская водорослевая лаборатория стала заметным научно-исследовательским учреждением страны. В 1942 году была направлена в блокадный Ленинград для организации производства пищевых продуктов из водорослей. Директор лаборатории морских водорослей Северного отделения Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М.Книповича в 1943-1974. годах. Автор многочисленных трудов по вопросам изучения морских водорослей и разработке способов их промышленного использования. Под ее руководством проведены исследования флоры и запасов Белого, Баренцева, Балтийского и Черного морей, начато искусственное культивирование морских водорослей. Ею разработан и составлен атлас распределения промысловых водорослей Белого моря. Ее перу принадлежат многочисленные труды по истории и культуре Севера, среди которых - «Каргополь» (Архангельск, 1968), «Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII столетия» (Ленинград, 1980), «Сказ о Беломорье» (Архангельск, 1983). Была ученым секретарем Архангельского отделения Географического общества, почетным членом и членом президиума Географического общества при Академии наук СССР. Почетный гражданин Архангельска. Умерла Ксения Гемп 3 февраля 1998 года.

1894

Яков Кивович Сыркин

советский физико-химик, академик Академии Наук СССР (1964; член-корреспондент 1943). Родился в Минске. После окончания (1919) Иваново-Вознесенского политехнического института работал там же (в 1925—1931 профессор и заведующий кафедрой физической химии). В 1931—1974 заведующий кафедрой физической химии Московского института тонкой химической технологии имени М.В.Ломоносова. Одновременно в 1931—1952 заведующий организованной им лабораторией строения молекул Физико-химического института имени Л.Я.Карпова; в 1967—1974 заведующий отделом строения простых и комплексных неорганических соединений института общей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова Академии Наук СССР. Основные труды посвящены химической термодинамике, химической кинетике (реакции в газах и растворах, использование меченых атомов, механизмы химических реакций, реакционная способность p-комплексов, каталитические превращения), а также экспериментальному (дипольные моменты, колебательные спектры, магнетохимия и электронный парамагнитный резонанс) и теоретическому (квантовая химия органических и неорганических соединений) изучению строения молекул. Государственная премия СССР (1943). Награжден 3 орденами, а также медалями. Умер в Москве 8 января 1974 года. Литература: Яков Кивович Сыркин, Москва, 1971 (Академия Наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия химических наук, выпуск 48).

1894

Стюарт Хайслер

американский режиссер.

1895

Александр Иванович Рыжов

командир 28-го гвардейского Люблинского Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени стрелкового корпуса (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии генерал-лейтенант. Родился в деревне Кирьяниха (ныне не существует, территория Кинешемского района Ивановской области). Русский. Жил в городе Кинешма, окончил реальное училище. Работал в нотариальной конторе в Кинешме. В Российской армии с 1916 года. В 1917 году окончил школу прапорщиков. Участник Первой мировой войны, прапорщик. В Красной Армии с декабря 1918 года, был призван Кинешемским военкоматом. Участник гражданской войны в 1918-1920 годах на Северном, Северо-Западном и Южном фронтах; командир взвода, роты и батальона. В 1924 году окончил Высшие курсы командного состава, в 1935 году – 2 курса вечернего факультета Военной академии имени М.В.Фрунзе. Командовал стрелковой ротой, батальоном, полком. С 1938 года – помощник командира стрелковой дивизии. В 1940 году окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Академии Генерального штаба. С апреля 1940 года – комендант 80-го (Рыбницкого) укрепрайона Одесского военного округа. Генерал-майор (4 июня 1940). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года в должности коменданта 80-го укрепрайона. Обеспечил выполнение боевой задачи и, несмотря на неоднократные лобовые атаки противника, удерживал позиции до получения приказа об отходе. С сентября 1941 года – командир 296-й стрелковой дивизии, которая в составе9-й и 18-й армий Южного фронта вела оборонительные бои в районе Запорожья и Донбасса. С февраля 1942 года – заместитель командира, а с мая 1942 года – командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса (Южный фронт), который участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. С июля 1942 года – командующий 56-й армией, которая в составе Южного и Северо-Кавказского фронтов и Черноморской группы Закавказского фронта вела оборонительные бои под Ростовом и на Кубани, осенью 1942 года остановила врага на подступах к северо-западным отрогам Кавказа. С 5 января 1943 года – командующий 18-й армией (Черноморская группа Закавказского фронта). Принимал участие в подготовке Краснодарской наступательной операции. С 11 февраля 1943 года – командующий 46-й армии (Северо-Кавказский фронт), которая освободила Краснодар. С 17 марта по 12 июля 1943 года – командующий 47-й армией, находившейся в резерве Северо-Кавказского, Резервного и Степного фронтов. С 28 июля 1943 года – заместитель командующего 37-й армией на Степном и 2-м Украинском фронтах, в составе армии участвовал в Кременчугской наступательной операции, форсировании Днепра, в Нижнеднепровской операции на криворожском направлении. С января 1944 года – командующий 4-й гвардейской армии (2-й Украинский фронт). Армия под его командованием участвовала в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской наступательных операциях. С 28 марте по 27 мая 1944 года – командующий 70-й армией (2-й и 1-й Белорусские фронты). Принимал участие на заключительном этапе Полесской наступательной операции. С июля 1944 года до конца войны – командир 28-го гвардейского стрелкового корпуса (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт). В Белорусской наступательной операции обеспечил прорыв немецкой обороны и освобождение города Люблин (Польша). Генерал-лейтенант (2 ноября 1944). Успешно действовал в Висло-Одерской операции. Части корпуса под командованием А.И.Рыжова в первый же день операции прорвали глубоко эшелонированную оборону противника на левом берегу реки Висла и форсировали реку Варта (Польша), а затем за три недели с непрерывными боями прошли более 300 километров, освободив сотни населённых пунктов. В этой операции войска корпуса уничтожили до 9000 солдат и офицеров врага, 69 танков и 83 орудия, захватили 1300 пленных, 41 танк и 36 орудий. За умелое руководство соединениями корпуса и проявленные при этом личное мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года гвардии генерал-лейтенанту Рыжову Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№5164). В дальнейшем корпус под командованием А.И.Рыжова участвовал в Берлинской наступательной операциях. После войны продолжал командовать тем же корпусом. С апреля 1949 года – командующий 3-й армией. Жил в Москве. Умер 14 декабря 1950 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 4). Награждён 4 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, медалями, иностранными наградами.

В Кинешме, у здания школы №4 (бывшего реального училища) на аллее Героев был установлен бюст Героя.

1895

Мамерто Урриолагоитиа

боливийский государственный и политический деятель, президент Боливии (1949-1951).

Ксения Петровна Гемп -в её честь названа бухта (Ксении) на С сев. о-ва Новой Земли. Она была на прощальном балу в Архангельске, когда экспедиция Г. Седова уходила к Сев. полюсу

Аноним обратиться по имени

Четверг, 05 Декабря 2013 г. 16:14 (ссылка)

Ответить С цитатой В цитатник

1877 Андрей Мартынович Упит.

Дата рождения:22 ноября (4 декабря) 1877.

Во вчерашней информации также имеется о нем публикация, только без портрета.

Дата рождения:22 ноября (4 декабря) 1877.

Во вчерашней информации также имеется о нем публикация, только без портрета.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |