-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

4 декабря родились... |

1825

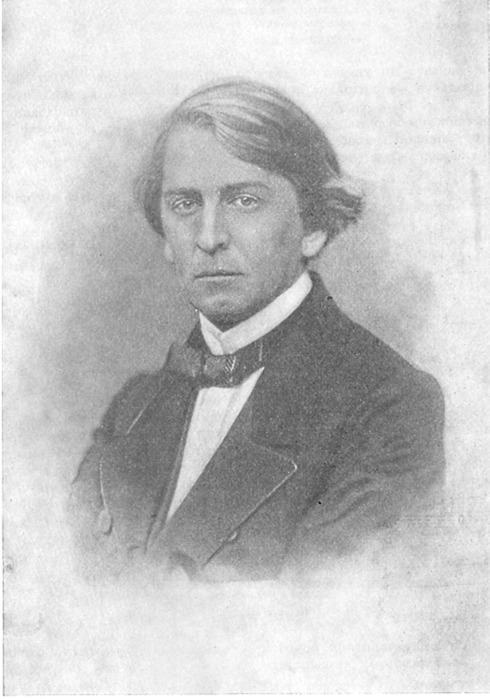

Алексей Николаевич Плещеев

русский писатель, переводчик. Родился в Костроме. Выходец из старинного дворянского рода, в котором было несколько литераторов (в том числе известный в конце 18 в. писатель С.И.Плещеев). Отец Плещеева (ум. в 1832) с 1926 был губернским лесничим в Нижнем Новгороде. С 1839 Алексей жил с матерью в Санкт-Петербурге, учился в 1840–1842 в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; уволившись «по болезни» (точнее, по «самой искренней антипатии» к военной службе), в 1843 поступил на историко-философский факультет Санкт-Петербургского университета по разряду восточных языков. Здесь складывается круг знакомств Плещеева: покровительствующий начинающему поэту ректор университета П.А.Плетнев, А.А.Краевский, А.Н. и В.Н.Майковы, Ф.М.Достоевский, И.А.Гончаров, Д.В.Григорович, М.Е.Салтыков-Щедрин и др. При этом студенческий кружок А.Н.Бекетова (дед А.А.Блока, в молодости социалист-фурьерист), с которым сблизился Плещеев, усилив скепсис последнего ко многим явлениям общественной жизни, охладил его к учебе (оставил университет в 1845). С 1845 посещал «пятницы» М.В.Петрашевского, особенно тяготея, наряду с Достоевским, к кружку С.Ф.Дурова, в котором преобладали литературные интересы. С 1844 публикует (главным образом в журналах «Современник» и «Отечественные записки», а также в «Библиотеке для чтения» и «Литературной газете») стихи (цикл Ночные думы, Песня странника. Из Рюккерта, оба 1844, и др.), варьируя романтико-элегические мотивы одиночества и печали, не лишенные лермонтовского влияния (Дездемоне (Виардо Гарсии), 1843–1844; Старик за фортепьяно, 1944; Страдал он в жизни много, много..., Прости, оба 1846). С середины 1840-х годов в поэзии Плещеева недовольство жизнью и жалобы на собственное бессилие оттесняются энергией социального протеста и призывами к борьбе (На зов друзей, 1945; прозванное «русской Марсельезой» Вперед! Без страха и сомненья... и По чувствам братья мы с тобой, оба 1846), надолго ставшие своеобразными гимнами революционной молодежи), заряжаясь верой в грядущее царство «гуманического космополитизма» (по выражению В.Майкова). В русле подобного мировосприятия Плещеев оправдывал и «чистое искусство» как противоядие буржуазному культу чистогана. В апреле 1849 Плещеев был арестован в Москве и доставлен в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге; 22 декабря того же года вместе с другими петрашевцами ждал на Семеновском плацу казни, в последний момент замененной 4-летней каторгой, а затем, «во внимание к молодым летам», лишением всех прав состояния и отправкой рядовым в г. Уральск, в отдельный Оренбургский корпус. С 1852 в Оренбурге; за отличие в штурме кокандской крепости Ак-Мечеть (после взятия – форт Перовский) произведен в унтер-офицеры; с 1856 офицер. В эти годы сближается с другими ссыльными – Т.Г.Шевченко, польскими повстанцами, а также с одним из создателей литературной маски Козьмы Пруткова А.М.Жемчужниковым и поэтом-революционером М.Л.Михайловым. Стихи Плещеева периода ссылки, отходя от романтических клише, отмечены искренностью (любовная лирика, посвященная будущей жене: Когда твой кроткий, ясный взор..., Тобой лишь ясны дни мои..., оба 1857), иногда нотами усталости и сомнения (Раздумья, В степи, Молитва). В 1857 Плещееву было возвращено звание потомственного дворянина. В мае 1858 поэт приезжает в Санкт-Петербург, где знакомится с Н.А.Некрасовым, Н.Г.Чернышевским, высоко оценившим его творчество, и Н.А.Добролюбовым (ему в 1881 Плещеев посвятит стихотворение Ты жаждал правды, жаждал света...). В августе 1859 поселяется в Москве; в 1863 привлекался к следствию по делу Чернышевского. Много печатается (в том числе в «Русском вестнике», «Времени» и «Современнике»). В 1860 становится пайщиком и членом редакции «Московского вестника», привлекая к сотрудничеству наиболее яркие литературные фигуры. В 1860-е годы в его доме на литературных и музыкальных вечерах бывают Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, А.Ф.Писемский, Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, актеры Малого театра. В условиях общественного подъема 1860-х годов Плещеев создает социально-критические и протестно-призывные стихи в русле некрасовской школы (О юность, юность, где же ты?, О, не забудь, что ты должник, Поэту, Скучная картина!, Родное, Нищие, На улице; выразившие возмущение расправой над Чернышевским и Михайловым стихи Честные люди, дорогой тернистою... и Жаль мне тех, чья гибнет сила – трагедию «бойцов благородных» поэт видел в том, что их не смог поддержать «горем задавленный спящий народ». Сатира на деградировавших в своей пассивной «оппозиционности» «лишних людей» – в стихотворной новелле Плещеева 1860-х годов Она и он, стихотворении Дети века всё больные... (1858), на трусость, предательство и эгоизм либералов – в стихотворениях Мой знакомый, Счастливец (оба 1858), Советы мудрецов (1860-е годы). Некрасовские реминисценции очевидны и в бытовых зарисовках, и в фольклорно-стиховых имитациях Плещеева (Я у матушки выросла в холе..., 1860-е годы), и в стихах для детей (сборники Подснежник, 1878; Дедушкины песни, 1891), некоторые стали хрестоматийными (Старик, Бабушка и внучек). Примечательна последовательность просветительско-педагогических интересов Плещеева: в 1861 совм. с Ф.Н.Бергом издал сборник-хрестоматию Детская книжка, в 1873 совм. с Н.А.Александровым – сборник произведений для детского чтения На праздник; издал 7 выпусков пособия для учащихся Географические очерки и картины. Интересна, хотя и не лишена рассудочности и вторичности, в том числе по отношению к поэзии А.А.Фета, пейзажная и пейзажно-философская лирика Плещеева (Цветок – «Над пустыней, в полдень знойный...», 1858; Уж тает снег, бегут ручьи, Облака – «Вот и гроза прошла, и небо просветлело...», цикл Летние песни, все 1860-е годы). В 1870–1880-е годы Плещеев занимался преимущественно стихотворными переводами с немецкого, французского, английского и славянских языков произведений главным образом романтического плана, с наибольшей силой и свободой проявив здесь свое поэтическое мастерство (И.В.Гете, Дж.Г.Байрон, в том числе отрывок из трагедии Сарданапал; Р.Пруц, М.Гартман, Г.Гейне, в том числе баллада Вильям Ратклиф; А.Теннисон, Р.Саути, Т.Мур, Ш Петёфи, В.Гюго, М.Монье, Т.Г.Шевченко, В.Сырокомля, польский поэт С Витвицкого, в том числе стихотворение Травка зеленеет, солнышко блестит... из его Сельских песен). Переводил также (зачастую впервые в России) художественную (Брюхо Парижа Э.Золя, дав в предисловии свои соображения о французском натурализме; Красное и черное Стендаля, бр. Гонкур, А.Доде, Ж.Санд, Г.Мопассана, Брет Гарта и др.) и научную прозу. В оригинальной лирике этих лет неутихшими политическими страстями продиктованы и скорбные (Ночью, Так тяжело, так горько мне и больно), и пламенные, посвященные «провозвестникам жизни новой», строки (в том числе В.Г.Белинскому – «Я тихо шел по улице безлюдной», Некрасову – Памяти Н.А.Н.). Мелодичность оригинальной и переводной поэзии Плещеева привлекла внимание многих композиторов (Чайковский, М.П.Мусоргский, Ц.А.Кюи, А.Т.Гречанинов, С.В.Рахманинов и др.), более 100 его стихотворений положены на музыку (в том числе Ни слова, о друг мой, ни вздоха, Нам звезды кроткие сияли). Как прозаик Плещеев выступал в русле натуральной школы, обращаясь главным образом к провинциальной жизни, обличая взяточников, крепостников и тлетворную власть денег, явно ориентируясь на известные литературные образцы и проявляя некоторое художественное однообразие и назидательную прямолинейность (рассказ Енотовая шуба, 1847, посвящение Достоевскому; в 1848 опубликовал рассказы Папироска, Протекция, в 1849 – повести Шалость и Дружеские советы). Социально-психологическая типология героев Плещеева позднее становится особенно отчетливой (повести Наследство, 1857, и Призвание, 1860; тема протеста «маленького человека» в повести Отец и дочь, 1857; насыщенные автобиографическими мотивами повести Пашинцева и Две карьеры, обе 1859). Близкий к театральной среде, в том числе к А.Н.Островскому, старшина Артистического кружка, председатель Общества сценических деятелей, активный деятель Общества русских драматических писателей и оперных композиторов и т.п., сам отличный чтец, Плещеев написал 13 оригинальных пьес, в основном лирико-сатирических комедий из провинциально-помещичьей жизни, небольших по объему, занимательных по сюжету, шедших в ведущих театрах страны (Услуга, Нет худа без добра, обе 1860; Счастливая чета, Командирша, обе 1862; Что часто бывает, Братья, обе 1864, и др.). В 1864–1875 из-за материальных затруднений находился на службе в Государственном контроле; с 1872, переехав в Санкт-Петербург, секретарь, после смерти Некрасова – заведующий стихотворным отделом редакции журнала «Отечественные записки». Здесь он публикует многочисленные компилятивные работы по западноевропейской истории и социологии (Жизнь и переписка Прудона, 1873; Жизнь Диккенса, 1891), а также публицистические и литературно-критические статьи, в которых, во многом следуя за Белинским, пропагандировал демократическую эстетику и советовал искать в народной среде героев, способных к самопожертвованию во имя общего счастья. Посвятил монографические статьи У.Шекспиру, Стендалю, А. де Мюссе и др.; в эти же годы переделал для русской сцены ок. 30 комедий зарубежных драматургов. После закрытия в 1884 «Отечественных записок» заведовал литературным отделом журнала «Северный вестник», в создании которого принял участие. В 1880-е годы, отмеченные интересом к «людям 40-х годов», находился в центре литературной жизни, поддерживал молодых писателей – В.М.Гаршина, А.П.Чехова, А.Н.Апухтина, И.З.Сурикова, С.Я.Надсона; общался с Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус и др.

В 1890 в результате редакционных разногласий Плещеев ушел из «Северного вестника», после смерти богатого родственника стал обладателем крупного состояния, участвовал в ряде благотворительных акций, выезжал для лечения за границу. Умер Плещеев в Париже 26 сентября 1893 года; похоронен в Москве. Смерть Полежаева, «скромного, но честного и искреннего» «гуманитарного лирика» (Салтыков-Щедрин), писателя «благородного и чистого направления» (Михайлов), чья деятельность была «безукоризненна и полезна» (Чернышевский), вызвала ряд поэтических откликов (в том числе К.М.Фофанова, К.Д.Бальмонта, К.Хетагурова), его образ лег в основу романа Н.Анова Ак-Мечеть (1965). Сын Плещеева – журналист, мемуарист и театральный деятель А.А.Плещеев (1858–1944). При жизни вышли пять сборников стихов А.Н.Плещеева, последний из них — в 1887 году. Самым значительным из посмертных считается издание, вышедшее под редакцией П.В.Быкова: «Стихотворения А.Н.Плещеева (1844—1891). Четвёртое, дополненное издание». Санкт-Петербург, 1905. Поэтические произведения Плещеева в советское время издавались в Большой и Малой сериях «Библиотеки поэта»:237. Стихотворения: 1840-е годы: Дездемоне; «Меж тем как шум рукоплесканья…»; Безотчетная грусть; Дачи; Дума; «Люблю стремиться я мечтою…»; Могила; На память; «После грома, после бури…»; Прощальная песня; Челнок; Старик за фортепиано; Бал; «Выйдем на берег; там волны…»; «Доброй ночи!» — ты сказала…"; «Когда я в зале многолюдном…»; Любовь певца; На зов друзей; «Снова я, раздумья полный…»; Сосед; Странник; «Я слышу, знакомые звуки…»; «Вперед! без страха и сомненья…»; Встреча; Звуки; «К чему мечтать о том, что после будет…»; На мотив одного французского поэта; Напев; «По чувствам братья мы с тобой…»; Поэту; Прости; «Случайно мы сошлися с вами…»; Сон; «Страдал он в жизни много, много…»; «Как испанская мушка, тоска…»; Новый год; «Еще один великий голос смолк…». 1850-е годы: Весна; Перед отъездом; При посылке Рафаэлевой Мадонны; После чтения газет; «Перед тобой лежит широкий новый путь…»; В степи; Листок из дневника; «Не говорите, что напрасно…»; «О, если б знали вы, друзья моей весны…»; Раздумье; «Есть дни: ни злоба, ни любовь…»; Зимнее катанье; «Когда твой кроткий, ясный взор…»; Молитва; С.Ф.Дурову; «Тобой лишь ясны дни мои…»; «Ты мне мила, пора заката!…»; «Была пора: своих сынов…»; Былое; «Дети века все больные…»; «Знакомые звуки, чудесные звуки!…»; «Когда возвратился я в город родной…»; «Когда мне встретится истерзанный борьбою…»; «Много злых и глупых шуток…»; Мой знакомый; Мой садик; «О нет, не всякому дано…»; «Он шел безропотно тернистою дорогой…»; Песня; Посвящение; Птичка; Сердцу; Странник; Счастливец; «Трудились бедные вы, отдыху не зная…»; «Ты помнишь: поникшие ивы…»; «Ты хочешь песен, — не пою…»; Цветок; «Что за детская головка…». 1860-е годы: Лунной ночью; Опустевший дом; Призраки; «Пью за славного артиста…»; Декабрист; «Если в час, когда зажгутся звезды…»; На улице; «Нет отдыха, мой друг, на жизненном пути…»; «Скучная картина!…»; «Я у матушки выросла в холе…»; «Блажен не ведавший труда…»; Больной; Весна; Дети; «Друзья свободного искусства…»; «Завидно мне смотреть на мудрецов…»; Мольба; «Нет! лучше гибель без возврата…»; Нищие; Новый год; «О, не забудь, что ты должник…»; «О, юность, юность, где же ты…» («Современник», 1862, апрель); Облака; Памяти К.С.Аксакова; «Перед ветхою избенкой…»; Поэту; «Бледный луч луны пробился…»; В лесу. Из Гейне («Современник», 1863, январь-февраль); «Всю-то, всю мою дорожку…» («Современник», 1863, январь-февраль); Две дороги; «Запах розы и жасмина…»; «И вот шатер свой голубой…»; К юности; Лжеучителям; «Люблю я под вечер тропинкою лесною…»; «На сердце злоба накипела…»; «Ночь пролетала над миром…»; Ночью; Она и он; «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…»; Отчизна; «Природа-мать! К тебе иду…»; Родное; Советы мудрецов («Современник», 1863, январь-февраль); «Солнце горы золотило…»; «В суде он слушал приговор…»; Весна; «Зачем при звуках этих песен…»; Ипохондрия; Осень; Тучи; Умирающий; «Честные люди, дорогой тернистою…»; «Что год, то новая утрата…»; «Что ты поникла, зеленая ивушка?…»; Гости; «Если хочешь ты, чтоб мирно…»; «Смотрю на нее и любуюсь…»; Apostaten-Marsch; Памяти Е.А.Плещеевой; «Быстро тают снега, побежали ручьи…»; «Когда увижу я нежданно погребенье…»; Славянским гостям; «Где ты, пора веселых встреч…»; «Жаль мне тех, чья гибнет сила…»; «Когда тебе молчанием суровым…»; Облака; Слова для музыки; Старики; «Тяжелая, учительная дума…». 1870-е годы: «Иль те дни еще далеки…»; Ожидание; «Блаженны вы, кому дано…»; Весенней ночью; «Он в белом гробике своем…»; Тосты; В бурю; Весна; Детство; Зимний вечер; Из жизни; Могила труженика; «Нет мне от лютого горя покоя…»; «Теплый день весенний…»; На берегу; Ночью; Воспоминание; Завтра; На даче; Ненасть; Старик; «Я тихо шел по улице безлюдной…»; Бабушка и внучек; «Расстался я с обманчивыми снами…»; «Тебе обязан я спасеньем…». 1880-е годы: «Огни погасли в доме…»; Памяти Пушкина; Песня изгнанника; «Без надежд и ожиданий…»; «Бурлила мутная река…»; Из старых песен; «Ты жаждал правды, жаждал света…»; Былое; Памяти Н.А.Некрасова; 27-го сентября 1883 г. (Памяти И.С.Тургенева) («Отечественные записки», 1883, октябрь); Последняя середа; 1-е января 1884 г.; К портрету певицы; «Как часто образ дорогой…»; На закате; Слова для музыки; В альбом Антону Рубинштейну; Елка; Антону Павловичу Чехову; На похоронах Всеволода Гаршина; «Так тяжело, так горько мне и больно…»; «Как в дни ненастья солнца луч…»; «Кто ты, красавица, с цветами полевыми…»; Упрек; «Это пламенное солнце…». Повести (избранное): «Папироска» (1848); «Дружеские советы» (1849); «Пашинцева» («Русский вестник», 1859, № 21-23); «Две карьеры» («Современник», 1859, № 12); «Благодеяние» (1859); «Призвание» («Светоч», 1860, № 1-2). Пьесы (избранное): «Услуга» (1860); «Нет худа без добра» (1860); «Счастливая чета» (1862); «Командирша» (1862); «Что часто бывает» (1864); «Братья» (1864). Библиография: Арсеньев К.К. Один из поэтов сороковых годов. Стихотворения А.Н.Плещеева. // Вестник Европы, 1887, март, страницы 432-437; Краснов П.Н. Поэзия Плещеева. // Книжки Недели, 1893, декабрь, страницы 206-216; Юдин П.Л. Плещеев в ссыпке. // Исторический вестник, 1897, май; Юдин П.Л. К биографии Плещеева. // Исторический вестник, 1905, декабрь; Дандевиль М.В. А.Н.Плещеев в форте Петровском. (По неизданным письмам). // Минувшие годы, 1908, октябрь, страницы 103-141; Сакулин П.Н. Алексей Николаевич Плещеев. (1825-1893). // История русской литературы XIX века. Под редакцией Д.Н.Овсянико-Куликовского. — Москва: Издательство «Мир», 1911. — Том 3. Страницы 481-490; Пустильник Л.С. Жизнь и творчество А.Н.Плещеева — Москва: Наука, 1981. — 193 страницы; А.Н.Плещеев и русская литература: сборник научных статей. – Кострома: КГУ имени Н.А.Некрасова, 2006. Сочинения: Сборник театральных пьес для домашних и любительских спектаклей, тома 1—3, Санкт-Петербург, 1880; Повести и рассказы. (Вступительная статья П.В.Быкова), тома 1—2, Санкт-Петербург, 1896—1897; Стихотворения. (Вступительная статья П.В.Быкова), 4-е издание, Санкт-Петербург, 1905; Полное собрание стихотворений. (Вступительная статья М.Я.Полякова), Москва — Ленинград, 1964. Литература: Михайлов М.Л., Стихотворения А.Плещеева, Сочинения, том 3, Москва, 1958; Добролюбов Н.А., Стихотворения А.Н.Плещеева, Собрание сочинений, том 3, Москва — Ленинград, 1962; его же, Благонамеренность и деятельность, там же, т. 6, Москва — Ленинград, 1963; Салтыков-Щедрин М.Е., Новые стихотворения А.Плещеева, Собрание сочинений, том 5, Москва, 1966; Щуров И.А., Лирика А.Н.Плещеева, в сборнике: Писатель и жизнь, выпуск 3, Москва, 1966; История русской литературы XIX в. Библиографич. указатель, Москва — Ленинград, 1962.

1835

Сэмюэл Батлер (Samuel Butler)

английский писатель. Родился в Лангаре близ Бингема (графство Ноттингемшир), в семье священника. Учился сначала в Шрусбери-скул, затем в Сент-Джонс-колледже Кембриджского университета, который окончил в 1858. В 1859 эмигрировал в Новую Зеландию, где занялся разведением овец. Там он прочел Происхождение видов Ч.Дарвина и сделался горячим приверженцем теории эволюции. Пропагандировал идеи Дарвина в местных газетах. Успешно занимаясь овцеводством, Батлер удвоил свой капитал и в 1864 вернулся в Англию. Несколько лет он посвятил изучению живописи и переработке ранних очерков, которые впоследствии включил в свою первую книгу Едгин (Erehwon, 1872), навеянную яркими воспоминаниями о жизни в Новой Зеландии. В этом сатирическом романе молодой англичанин открывает страну Едгин (анаграмма слова «нигде»), нравы и общественное устройство которой – не что иное, как иронически преображенная викторианская Англия. Книга мгновенно завоевала успех, хотя и осталась единственной публикацией Батлера, которая принесли какую-то прибыль. Его следующая книга Надежная гавань (The Fair Haven, 1873) – изложение рационалистических взглядов автора. Со временем Батлер пришел к выводу, что Дарвин недооценил роль в эволюции индивидуального сознания. В последние годы жизни Батлер перевел Одиссею и Илиаду Гомера, а также выпустил книгу Сочинительница Одиссеи (Authoress of Odyssey, 1897), где утверждал, что автором эпической поэмы была женщина. Его последними значительными произведениями были Перечитывая сонеты Шекспира (Shakespeare's Sonnets Reconsidered, 1899) и Возвращение в Едгин (Erehwon Revisited, 1901). Автобиографический роман Путь всякой плоти (The Way of All Flesh) был опубликован в 1903. Другие публикации: Альпы и храмы (Alps and Sanctuaries, 1881), Ex Voto (Приношение, 1888) – об искусстве северной Италии, Очерки о жизни, искусстве и науке (Essays on Life, Art, and Science, 1904) и Записные книжки (Note-Books, 1912). Умер Батлер в Лондоне 18 июня 1902 года.

1844

Павел (Павел-Фридрих) Андреевич Гердт

русский артист балета и педагог, с 1865 года ведущий танцовщик Мариинского театра. Первый исполнитель главных мужских партий в балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Отец Е.П.Гердт, крупнейшей советской балерины 1920-х годов. Также выступал как балетмейстер. Образование получил в балетном отделении Санкт-Петербургского театрального училища, которое окончил в 1865 году. Его учителями были А.И.Пименов, Ж.-А.Петипа и X.П.Иогансон. Впервые появился на сцене в 1858 в балете «Крестьянская свадьба» Стефани (па-де-труа), когда он был ещё учеником. В 1865—1916 работал в балетной труппе императорских театров, выступая в первую очередь на сцене Мариинского театра, а также Александрийского и Эрмитажного. Его считали лучшим классическим танцовщиком Санкт-Петербурга. Расцвет его мастерства совпал с расцветом русского балета — лучшими постановками М.Петипа, балетным творчеством П.И.Чайковского и А.К.Глазунова. Павел Гердт участвовал в премьерах на Санкт-Петербургской сцене балетов П.И.Чайковского, в ведущих ролях: Дезире («Спящая красавица»), принца Коклюша («Щелкунчик»), Зигфрида («Лебединое озеро»). Его танцевальная манера отличалась благородством, пластичностью и мимической выразительностью. В 1909 гастролировал в Париже. Последнее выступление состоялось в 1916. Умер 12 августа 1917 года. Дочь Павла Гердта Елизавета — одна из немногих звезд императорского балета, оставшихся после революции работать в СССР. Исполнил роли в ряде выдающихся постановок: 23 января 1877 в Мариинском театре — Солор в «Баядерке», Л.Ф.Минкуса (балетмейстер М.Петипа, Никия — Вазем); 1880 — «Дева Дуная» в постановке Мариус Петипа — партия: Рудольф; 1881 — Люсьен в «Пахите» Э.Дельдевеза и Минкуса (балетмейстер М.Петипа, Пахита — Вазем); 1884 в Мариинском театре — Франц в «Коппелия» Л. Делиба (балетмейстер М.Петипа Сванильда — В.А.Никитина, Коппелиус — Л.П.Стуколкин); 1885 в Мариинском театре — Колен в балете «Тщетная предосторожность» на музыку П.Гертеля; 25 сентября 1894 в Александринском театре Колен в «Тщетная предосторожность» на музыку П.Л.Гертеля (балетмейстер Иванов, Лиза — Гантенберг, Никез — Горский, Воронков, Марцелина — Чеккетти); 3 января 1890 в Мариинском театре — Дезире в «Спящей красавице» П.И.Чайковского (балетмейстер М.И.Петипа, дирижёр Дриго, художники М.И.Бочаров, Левот, Андреев и М.А.Шишков, костюмы И.А.Всеволожского, Аврора — Брианца, фея Сирени — М.М.Петипа, фея Карабос — Э.Чеккетти); 6 декабря 1892 в Мариинском театре — принц Коклюш в «Щелкунчике» П.И.Чайковского (балетмейстер Иванов, дирижёр Дриго, художники Бочаров и К.Иванов, костюмы — Всеволожский и Пономарёв, Клара — Белинская, Фриц — В.Стуколкин, Щелкунчик — С.Легат, фея Драже — Дель-Эра, Дроссельмейер — Т.Стуколкин); 1894 — «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго, балетмейстеры Мариус Петипа, Лев Иванов — Аполлон (Петергофский дворцовый театр); 15 января 1895 в Мариинском театре Зигфрид в «Лебедином озере» П.И.Чайковского (балетмейстеры Иванов и М. Петипа, дирижёр Дриго, художник Андреев, Бочаров, Левот, костюмы Пономарёва, Одетта-Одиллия — П.Леньяни, Ротбарт — Булгаков); 7 января 1898 в Мариинском театре — Абдерахман в «Раймонде» А.К.Глазунова (балетмейстер М.Петипа, дирижёр — Дриго, Раймонда — Леньяни, Жан дё Бриен — С.Легат, Генриетта — Преображенская, Клеманс — Куличевская); 7 февраля 1900 в Эрмитажном театре Зимнего дворца — Вакх в одноактном балете А.К.Глазунова «Времена года» (балетмейстер Петипа, дирижёр Дриго, художник Ламбин; Колос — М.Кшесинская, Иней — А.Павлова, Роза — Преображенская, Зефир — Легат, Зима — Булгаков, Вакханка — Петипа, Фавн — Горский, Ласточка — Рыхлякова); 1902 в Мариинском театре — Гамаш в «Дон Кихоте» (балетмейстер — Горский, дирижёр Дриго, художники Коровин, Клодт; Китри — Кшесинская, Базиль — Легат, Дон Кихот — Булгаков, Мерседес — М.Петипа); 10 февраля 1907 в Мариинском театре — мазурка (в паре с Седовой) в «Шопениане» — на музыку Ф.Шопена в оркестровке А.К.Глазунова поставленной М.М.Фокиным; 16 декабря 1912 — Хан в балете Ц.Пуни « Конёк-Горбунок» (балетмейстер — Горский, художник — Коровин, дирижёр — Дриго, Царь-Девица — М.Кшесинская, Иванушка — Стуколкин). Некоторые другие партии: Альберт — («Жизель» Адана); Пелей («Приключения Пелея» Минкуса); Луций («Весталка» Иванова); Дамис («Испытания Дамиса» А.К.Глазунова); Синяя борода (одноименная пьеса Шенка). Поставил балеты: 1902 «Жаветта» на музыку Сен-Санса; 1899 «Мнимые дриады» Ц.Пуни; 1900 «Искра любви» Маржецкого и Чекрыгина; Завершил постановку балета"Сильвии" Л.Делиба, начатую Л.И.Ивановым, которая была не закончена из-за его смерти (1901). В 1880—1904 преподавал в Санкт-Петербургском театральном училище. Его учениками, в частности, были: Булгаков, Алексей Дмитриевич (1872—1954); Ваганова, Агриппина Яковлевна (1879—1951); Карсавина, Тамара Платоновна (1885 — ?); Кякшт, Лидия Георгиевна (1885—1959); Легат, Сергей Густавович (1875—1905); Монахов, Александр Михайлович (1884—1945); Павлова, Анна Павловна (1881—1931); Солянников, Николай Александрович (1873—1958); Тихомиров, Василий Дмитриевич; Фокин, Михаил Михайлович (1880—1942); Ширяев, Александр Викторович (1867—1941). Литература: Богданов-Березовский В.,Сценическая проблема балетов Чайковского, в книге: Театральный альманах. Сборник статей, книга 3(5), Mосква, WO, 1946, страницы 152-169; Вазем E., Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867-1884, Ленинград-Москва, 1937; Борисоглебский М.В. (составитель), Материалы по истории русского балета..., тома 1 - 2, (Ленинград, 1938-1939).

1847

Яков (Сармат-Яков-Сигизмунд) Оттонович Наркевич-Иодко (белорусское имя - Якуб Наркевіч-Ёдка)

белорусский ученый-естествоиспытатель, врач, изобретатель электрографии и беспроволочной передачи электрических сигналов, профессор электрографии и магнетизма. Автор пионерских работ по использованию электромагнитного излучения газоразрядной плазмы для визуализации живых организмов, по приему и передаче электромагнитных волн на расстояние (до 100 км), метода электротерапии, известного как «Система Иодко», основоположник систематических метеорологических и фенологических наблюдений в Минской губернии, сторонник масштабного использования атмосферной электрической энергии в сельском хозяйстве. Представитель дворянского рода Йодко герба Лис. Происходит от лидского боярина Мартына Йодко, пожалованного поместьями в 1546 г., а также рода Костюшек. Родился в имении Турин Игуменского уезда — родовом имении его матери Анели Эстко (внучки старшей сестры Тадеуша Костюшко). Детские годы прошли в отцовском имении Наднеман (Узденская волость Минской губернии, в настоящее время Узденский район Минской области, Республика Беларусь). В 1865 г. закончил Минскую губернскую классическую гимназию. Несколько лет провел в культурных и научных центрах Западной Европы: совершенствовал мастерство игры на фортепиано в Парижской консерватории, успешно выступал как пианист в известных концертных залах, в том числе в королевском дворце Тюильри (Париж). В 1868—1869 гг. преподавал курс теории музыки в Мариинско-Ермоловском учебном заведении (Москва). В 1869 г. поступил на медицинский факультет Парижского университета. Во время учёбы познакомился со многими представителями французской научной школы, участвовал в семинарах, в работе научных обществ, заседаниях Парижской академии наук, что оказало влияние на формирование его научных взглядов и научного стиля. Утвердиться в окончательном выборе врачебной специализации помогли поездки в Италию, где он посещал клиники знаменитых итальянских врачей в Риме и Флоренции. Во второй половине 1871 г. Я.О.Наркевич-Иодко возвращается на родину и начинает активно заниматься научными исследованиями в области физики, метеорологии, медицины, психологии, сельского хозяйства. В имении Наднеман он организовал метеорологическую и атмосферическую станции, электрографическую, электробиологическую, химическую и астрономическую научные лаборатории, оборудовал их первоклассными для того времени приборами. С 1892 г. директор организованного им в имении Наднеман санатория «Над-Неман» для лечения парализованных и нервнобольных. В 1892 г. избран членом-сотрудником Императорского института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург). С 1897 г. попечитель Ивановского девичьего училища в Санкт-Петербурге. Возглавлял Слуцкое человеколюбивое и Узденское вольно-пожарное общества. Умер в Вене 19 февраля 1905 года. Похоронен Я.О.Наркевич-Иодко на фамильном кладбище в деревне Наднеман под Уздой. Становлению научных взглядов Я.О.Наркевича-Иодко во многом способствовали работы по изучению атмосферного электричества. На территории имения «Оттоново» в начале 80-х годов ХІХ века он построил метеорологическую станцию 2-го разряда. В 1888 г. она была перенесена в Наднеман. После дооснащения приборами станция стала одной из самых крупных в западной части России и вошла в сеть станций Главной физической обсерватории Санкт-Петербургской академии наук. Среди оборудования были оригинальные приборы, сконструированные самим ученым, в том числе прибор для определения скорости движения облаков и лизиметр, позволявший с большой точностью определять влажность почвы на глубине до трех метров. С целью уменьшения гроз и градобитий Наркевич-Иодко разработал так называемые градоотводы, которые, располагаясь по экспериментально разработанной ученым системе, успешно применялись не только на территории Минской губернии. Положительные отзывы о системе градоотводов давали А.И.Воейков, Д.А.Лачинов и др. …Все, что находится над или под земной поверхностью, окружено со всех сторон электрическими явлениями, потому что и сам атмосферный воздух постоянно, так сказать, пронизывается тихими электрическими разрядами, следовательно, все мы плаваем в пространстве, в котором постоянно происходят электрические явления. Цель градоотводов не ограничивалась предотвращением гроз. Они служили источниками электрического тока в опытах по изучению влияния атмосферного электричества на растения. Для проведения систематических исследований в этой области Наркевич-Иодко организовал опытные участки электрокультивирования и установил, что пропускание тока определенной силы через почву, значительно ускоряло рост семян, сокращало вегетативный период на три-четыре недели, при этом размер плодов увеличивался в несколько раз. Урожайность сельскохозяйственных культур повышалась по сравнению с контрольными образцами до 20 %. Первое официальное сообщение о результатах опытов по влиянию электричества на рост растений ученый сделал в 1892 году на заседании Собрания сельских хозяев в Санкт-Петербурге. В 1890 г. Я.О.Наркевич-Иодко применил для регистрации грозовых разрядов сконструированный им прибор, представляющий собой своего рода радиоприемник. Прибор, основной частью которого служила телефонная трубка, позволял регистрировать электрические разряды в атмосфере на расстоянии до 100 км. Значение работ Я.О.Наркевича-Иодко по радиоприему обсуждалось в 1898 г. на заседании Французского физического общества, посвященном работам А.С.Попова. …весь мир окружен и наполнен электричеством. Каждый человек есть электрическая машина, которая, с одной стороны, вырабатывает электричество (один его сорт — животное электричество) и отдает в окружающую среду, а с другой стороны — поглощает электричество (другой его сорт — атмосферное электричество) из окружающей среды. Таким образом, в организме человека идет постоянный обмен между двумя сортами электричества, и притом в каждом состоянии в отдельности напряжение электричества в организме бывает различное. Расположение духа, заболевание разными болезнями сопровождается определенными и для каждого случая постоянными напряжениями в организме. С именем Я.О.Наркевича-Иодко связаны пионерские работы по использованию электромагнитного излучения газоразрядной плазмы для визуализации живых организмов и практическое их применение в медицине для оценки физиологического состояния организма. «Метод регистрации энергии, испускаемой живым организмом при воздействии на него электрического поля» ученый назвал «электрографией». Работы Я.О.Наркевича-Иодко по электрографии возникли как естественное продолжение опытов Г.Карстена, К.А.Чеховича, Д.А.Лачинова по регистрации в условиях электрического разряда предметов неживой природы. В качестве источника напряжения использовалась катушка Румкорфа, которая приводилась в действие гальваническим элементом. Один полюс вторичной обмотки соединялся с расположенным на высокой башне изолированным от неё металлическим стержнем, направленным в атмосферу. Противоположный полюс соединялся с изолированной проволокой, которая использовалась для проведения экспериментов. Для того чтобы обезопасить человека при получении электрографических снимков пальцев рук с использованием источника высокого напряжения Я. О. Наркевич-Иодко ввел в экспериментальную схему электрическую дифференцирующую ячейку, которая, не оказывая влияния на высокочастотную часть спектра импульсов генератора, уменьшала амплитуду низкочастотной части спектра, воздействующую на объект. Ученый писал: «Живые организмы являются конденсаторами энергии, а также генераторами некоторых её разновидностей, которые могут выявляться такими же способами. Как и любые другие физические явления… человеческое тело накладывает свой собственный разряд на промежуток субъекта и на атмосферный потенциал». Обязательным условием для образования электрографического рисунка Я.О.Наркевич-Иодко считал возникновение электрического разряда в воздушном промежутке между объектом, например, рукой человека, и регистрирующим материалом, в роли которого в опытах ученого выступала фотографическая пластинка. Результаты исследований Я.О.Наркевича-Иодко по электрографии стали известны научной общественности в 1892—1894 годах. Первое сообщение он сделал на заседании Санкт-Петербургского Собрания сельских хозяев 28 января 1892 г., затем доложил комиссии ученых Санкт-Петербургского Императорского института экспериментальной медицины, на конференции по электрографии и электрофизиологии в Санкт-Петербургском университете. В 1893 году его работы стали известны ученым научных центров Западной Европы: Берлина, Вены, Праги, Парижа. Электрографические снимки были представлены на Пятой фотографической выставке в Санкт-Петербурге (1898 г.), на Франко-русской выставке (1899 г.), Совет которой присудил Я.О.Наркевичу-Иодко золотую медаль и наградил дипломом «За постоянные усовершенствования в электротехнике», на Международном конгрессе (Париж, 1900 г.). Наиболее полными электрографическими коллекциями, подаренными Я.О.Наркевичем-Иодко, располагали принц А.П.Ольденбургский, попечитель и организатор Императорского института экспериментальной медицины, Институт естествознания в Вене, Парижский музей Шарко (Сальпетриер). Электрографические снимки украсили залы многих музеев Европы и часто публиковались в книгах и периодических изданиях ХIХ в. Наиболее полно они представлены в книгах русского популяризатора естествознания В.В.Битнера и М. В. Погорельского, журналах «Kraj» и «Нива». Отдельные электрографические снимки сегодня хранятся в Париже, в Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду и в архиве Французского астрономического общества. Последний раз они выставлялись на специальной выставке «Traces du Sacre», организованной центром в мае — августе 2008 г. Один из наиболее знаменитых снимков — электрограмма руки астронома К.Фламмариона, выполненная Я.О. Наркевичем-Иодко в 1896 г., — была размещена на титульном листе Каталога выставки. Метод электрографии Я.О.Наркевич-Иодко применил в медицине для постановки диагноза болезни. На основе качественного анализа снимков объектов живой природы, коллекция которых составляла более 1500 образцов, он выявил определенные закономерности и установил, что форма электрографических картин существенным образом зависела от физиологического состояния человека, что позволило предположить возможность использования электрографического метода для диагностики различных болезней, для регистрации биоэлектрических процессов в организме человека, а при одинаковых внешних условиях и физиологическом состоянии человека электрографическая картина зависела от эмоционального состояния субъекта. По мнению Я.О.Наркевича-Иодко, метод позволял получать целостную информацию о нормальной и патологической деятельности тканей, органов, систем человека. Я.О.Наркевич-Иодко одним из первых продекларировал принципы и перспективы интегральной медицины, творчески объединив медицинские знания традиционной западной и традиционной восточной медицины, использовал средства коррекции обмена веществ и полевую коррекцию. Из письма Я.О.Наркевича-Иодко принцу А. Ольденбургскому: «Токи в человеческом организме тесно связаны с состоянием атмосферного электричества и солнечной активности (sic!). Человеческий организм, вырабатывая электричество в мышечных тканях, представляет своеобразную электрическую батарею, которая беспрерывно обменивается зарядами с окружающим пространством… Полученные мною результаты дают мне возможность судить о большой степени влияния искусственных токов и атмосферного электричества на патологическое состояние организма. Успех лечения зависит от соответствующего состояния и напряжения атмосферного электричества.» В середине 1890-х годов он разрабатывает метод электротерапии, основанный на локальном воздействии электрическим током на отдельные участки тела человека. Главное отличие разработанного Я.О.Наркевичем-Иодко электротерапевтического метода состояло в том, что воздействие на организм проводилось не вслепую, а на основе данных из электрографических снимков на вполне определенные точки на коже человека, которым соответствовала максимальная интенсивность свечения электрического разряда, — так называемые акупунктурные точки. Ученый также практиковал бесконтактный способ лечения больных участков тела человека наведенными токами. По мнению академика Национальной академии наук Беларуси В.С.Улащика, предложенный Я.О.Наркевичем-Иодко метод близок к современному электростатическому массажу, получившему сегодня широкое распространение во многих европейских странах. Предложенный Я.О.Наркевичем-Иодко оригинальный метод электротерапии первоначально был опробован в Институте физиологии в Риме под названием «Система Иодко». В последующем с успехом применялся в клиниках Рима и Флоренции, в парижском госпитале Salpetriere. С 1893 г. метод нашел широкое применение в санатории «Над-Неман», предназначенном для лечения парализованных и нервнобольных. Лечение электричеством дополнялось водо-, воздухо-, свето-, магнито-, гипно- и музыкотерапией, гимнастикой, кумысо- и кефиролечением, использованием местных минеральных вод. На анемических и переутомленных нервнобольных пациентах ученый исследовал воздействие солнечного света. Как медик Я.О.Наркевич-Иодко пропагандировал среди местного населения гигиенические условия жизни, оказывал безвозмездную медицинскую и амбулаторную помощь малоимущим сельчанам, контролировал здоровье их домашнего скота. Признанием научной общественностью результатов исследований белорусского ученого явилось избрание его членом ряда научных обществ, в том числе Минского общества сельского хозяйства (1881), Императорского Русского географического общества (1889), Императорского вольного экономического общества (1889), Императорского Русского физико-химического общества (1891), Итальянского медико-биологического общества (1893), Французского электротерапевтического общества при Парижской академии наук (1894), почетным членом Физико-математического общества Галилея во Флоренции (1892) и Французского астрономического общества (1894). По представлению Санкт-Петербургской академии наук ученый был награждён орденами Святой Анны ІІ и ІІІ степени. Его работы неоднократно удостаивались дипломов и медалей научных обществ и выставок. Положительную оценку результатам научных исследований Я.О.Наркевича-Иодко давали известные российские ученые, такие как И.И.Боргман, А.И.Воейков, В.В.Докучаев, А.Я.Крассовский, Д.И.Менделеев, Ф.Ф.Петрушевский, А.В.Советов и многие другие. Известно, что Я.О.Наркевич-Иодко тесно сотрудничал с французским астрономом Камилем Фламмарионом, директором Института Шарко в Париже Ипполитом Барадюком, был знаком с немецким химиком и естествоиспытателем бароном Карлом Рейхенбахом, выдающимся французским бактериологом Эмилем Ру, итальянским врачом-психиатром Чезаре Ломброзо, французским психофизиологом А. де Роша. В 1896 г. в Париже вышла книга М.Декреспа «La vie et les uvres de M. de Narkiewicz-Iodko», посвященная его жизни и научной деятельности. Я.О.Наркевич-Иодко благосклонно принимался папой Римским Львом ХIII и получил от него титул папского камергера («cameriere di spada e cappa»). Я.О.Наркевич-Иодко собрал ценную библиотеку медицинских книг и периодических изданий, значительная часть которой после его смерти была передана в библиотеку Общества минских врачей. Выступил соучредителем специализированного научного журнала «Метеорологический вестник» — первого в России периодического издания по физической метеорологии на русском языке (вместе с А.И.Воейковым, Д.И.Менделеевым, А.Г.Столетовым, А.А.Тилло и другими известными русскими учеными). В наши дни научные идеи белорусского ученого остаются актуальными. Разработанный Я.О.Наркевичем-Иодко метод визуального наблюдения, или регистрация на фотоматериале свечения газового разряда, возникающего вблизи поверхности исследуемого объекта при помещении последнего в электрическое поле высокой напряженности, спустя 50 лет пережил второе рождение и известен во многих странах под названием «эффект Кирлиан» (также применяется термин «биоэлектрография»). В последнее десятилетие, поскольку основным источником формирования изображения явился газовый разряд вблизи поверхности исследуемого объекта, Санкт-Петербургским ученым профессором К.Г.Коротковым было предложено новое название метода — газоразрядная визуализация. Расширение сферы применения биоэлектрографических методов, стремление консолидировать исследования, проводимые в различных странах, привели к организации в 1978 г. Международного Союза медицинской и прикладной биоэлектрографии (IUMAB, президент — К.Г.Коротков). Награды: Орден Святой Анны 2 степени; Серебряная медаль Императорского Русского географического общества; Почетный член Виленского медицинского общества. Память: Мемориальная доска в честь рода Наркевичей на здании в имении под Уздой; В 2002 г. на фамильном родовом кладбище Наркевича-Иодко рядом с усадьбой «Над-Нёман» установлен памятный знак-валун в честь Якова Наркевича-Иодко. Литература: Decrespe, M. La vie et les uvres de M. de Narkiewicz-Iodko, membre et collaborateur de l’Institut impйrial de mйdecine expйrimentale de Saint-Pйtersbourg, membre of correspondant de la Sociйtй de mйdecine de Paris, ets, ets. / Marius Decrespe. — Paris : Chamuel, 1896. — 51 p; Грыбкоўскі, В.П. Прафесар электраграфіі і магнетызму: Якуб Наркевіч-Ёдка / В.П.Грыбкоўскі, В.А.Гапоненка, У.М.Кісялёў. — Мінск : Навука і тэхніка, 1988. — 69 с.: iл. — (Нашы славутыя землякі); Киселев, В. Н. Парадоксы «электрического человека»: жизнь и деятельность белорусского ученого Якова Оттоновича Наркевича-Иодко / В. Н. Киселев. — Минск : Белорус. наука, 2007. — 316 страниц; Я.А.Наркевіч-Ёдка ў творах мастакоў і фотамайстроў [Выяўленчы матэрыял] / [уклад. У. Кісялёў]. — Мінск : Друк-С, 2008. — 32 с.: іл.; Яков Оттонович Наркевич-Иодко (1847—1905) : биобиблиографический указатель / Национальная академия наук Беларуси, Комиссия по истории науки, Центральная научная библиотека имени Я.Коласа; [составители: Н.Ю.Березкина, О.А.Гапоненко; научный редактор В.Н.Киселев]. — Минск : Беларуская навука, 2010. — 240 страниц.

1852

Орест Данилович Хвольсон

российский и советский учёный-физик и педагог, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук, почётный член Российской академии наук (1920, с 1925 — Академии Наук СССР). Родился в Санкт-Петербурге, в семье известного ученого-семитолога, Д.А.Хвольсона — исследователя древне-еврейской культуры и профессора Санкт-Петербургского университета. Получив среднее образование в гимназии Карла Мая, Хвольсон в 1869 года поступает на физико-математический факультет того же университета, который заканчивает в 1873 году с золотой медалью за сочинение «О возможных скоростях и условиях равновесия соприкасающихся поверхностей». До осени 1874 года изучает математику и физику в Лейпцигском университете, в 1875 году сдает магистерский экзамен, и в следующем году защищает магистерскую диссертацию «О механизме магнитной индукции в стали». В 1876 году Хвольсон возвращается в Россию и начинает чтение лекций в Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента. Одновременно он преподаёт физику в знаменитой немецкой школе Петришуле. В 1880 году Хвольсон защищает докторскую диссертацию «О магнитных успокоителях», а затем с 1886 по 1894 год состоит профессором физики в Техническом училище почтово-телеграфного ведомства. В 1890 году Хвольсона назначают экстраординарным профессором Санкт-Петербургского университета, а с 1891 года он также читает физику на Высших женских курсах. В 1896 и 1897 годах читает курс электричества в Артиллерийских офицерских классах в Кронштадте. В 1895 году Хвольсон становится членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук и членом Ученого комитета Министерства народного просвещения, а в 1920 году — избирается почётным членом Российской академии наук. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже заслуги учёного отмечены медалью (эта медаль передана его правнучкой Е.В.Петровской в музей истории школы К.Мая). Труды Хвольсона касаются почти всех разделов физики, включая работы по магнетизму, по теплопроводности и по диффузии света. Большую известность приобрели его работы по актинометрии. Создал конструкции актинометра и пиргелиометра, которые долгое время применялись в России. После 1896 года Хвольсон занимался главным образом составлением пятитомного «Курса физики», который в значительной мере содействовал поднятию уровня преподавания физики и долгое время оставался основным пособием в советских вузах. Этот курс был переведён на немецкий, французский и испанский языки. Множество научных работ Хвольсона издавались в «Записках Академии наук», «Журнале Физико-химического общества», «Annalen der Physik», «Bulletin de l’Acad.», «Repert fьr Physik», «Zeitshr. fьr Mathem.», «Метеорологическом сборнике», журнале «Электричество» и в других научных и популярных изданиях. За многолетнюю научную и педагогическую деятельность Хвольсон был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1926). Герой Труда (1927). Умер в Ленинграде 11 мая 1934 года. Его именем также назван кратер на Луне — кратер Хвольсона (Khvol’son crater). Основные труды: Курс физики (том 1, 1897; том 2, 1898; том 3, 1900); Курс физики (том 2, 1911; том 3, 1912; том 4, 1915; том 4 (вторая половина), 1915); Курс физики, (тома 1—5, Берлин, 1923 (тома 1—3, 5-е издание; том 4, 3-е издание); том дополнительный, части 1—2 (Москва—Ленинград, 1926); О метрической системе мер и весов. — Санкт-Петербург, 1884; Популярные лекции об электричестве и магнетизме. — Санкт-Петербург, 1884; Лекции термодинамики. — Санкт-Петербург, 1895; Учение о движении и о силах. — Санкт-Петербург, 1890; Лекции об основных гипотезах физики. — Санкт-Петербург, 1887; Популярные лекции об электричестве и магнетизме. — Санкт-Петербург, 1884; Физика наших дней, 4-е издание — Ленинград, 1932. Литература: Andersson, L. E.; Whitaker, E. A., (1982). NASA Catalogue of Lunar Nomenclature. NASA RP-1097.

1854

Василий (Baco) Алексеевич Абашидзе (грузинское имя - )

грузинский актёр, Народный артист Грузии (1922), один из основоположников реалистического направления в национальном актёрском искусстве. Автор нескольких пьес, режиссёр. Родился в городе Душети, ныне Грузия. Уже с 1874 года двадцатилетний Василий Абашидзе стал участвовать в любительских спектаклях. Спустя пять лет, в 1879 году вступил в труппу Тифлисского театра. Абашидзе был ярким характерным и комедийным актёром. Основоположник реалистической грузинской актёрской школы. Васо Абашидзе участвовал в первой постановке пьесы «Доходное место» А.Н.Островского на грузинском языке в Кутаиси в 1874 году. Образы Абашидзе созданные им в пьесах Г.Эристави, З.Антонова, А.Цагарели, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, Мольера, Г.Сундукяна отличаются остротой и яркостью выразительных средств. Основатель (1885) и редактор театрального журнала «Театри» — первого в Грузии. Славился исполнением ролей в водевилях. Умер в Тбилиси 9 октября 1926 года. Именем Василия Абашидзе назван Тбилисский грузинский театр музыкальной комедии. Роли в театре: «Скупой» — Карапет; «Тяжба» Георгия Эристави — Саркис Богданыч; «Затмение солнца в Грузии» Антонова — Геурк; «Иные нынче времена» Цагарели — Аветик; «Пэпо» Сундукяна — Зимзимов; «Горе от ума» Грибоедова — Фамусов; «Ревизор» Гоголя — Городничий, Хлестаков; «Волки и овцы» А.Н.Островского — Мурзавецкий; «Проделки Скапена» Мольера — Скапен. Роли в кино: 1916 — Кристина; 1921 — Арсена Джоришвилли — генерал; 1926 — Ханума.

1857

Ида Эмилия Аалберг

великая финская актриса. Родилась в небогатой семье дорожного мастера в Янакала (в Хяме). Из-за материальных трудностей девочка не смогла получить полноценного образования: всего лишь один год в финской школе для девочек и частные уроки в своей деревне. Но у неё рано проявился природный талант к декламации, а когда Ида впервые попала на гастрольный спектакль финского театра в Хяменлинна, её судьба была решена. В 17 лет она убежала из дома в Хельсинки, и пришла в финский театр, к К.Бергбому. Вероятно, он сразу почувствовал в ней будущее украшение финской сцены и взял её в обучение. Первая известность пришла к Иде в 1877 г. Но самый громкий успех ждал молодую актрису после роли Норы в одноимённой пьесе Г.Ибсена. (1880). В следующие годы театр К.Бергбома набирал силу, а Ида Аалберг играла заглавные роли во многих спектаклях: Марию Стюарт (пьеса Шиллера), Офелию («Гамлет»), Гретхен в «Фаусте». Стокгольм аплодировал ей в роли Офелии. В 1893 г, оставшись вдовой, Ида основала свою труппу, в репертуаре которой входили: «Нора», «Сильва». Она также выступала на гастролях в Скандинавии. В 1894 г. И.Аалберг вышла замуж за заядлого театрала Иескул-Гюльденбандинга и перехала на постоянное местожительство в Санкт-Петербург. В эти годы она много играла, с особым успехом выступала в спектаклях: «Дама с камелиями», «Леди Макбет», «Дом», «Теодора». С триумфом прошло открытие «Народного театра» в Санкт-Петербурге, где Ида играла роль Кивен Леана. В то же время она выступала с немецкоязычной труппой. Играла в пьесах Ибсена, Стриндберга, Чехова. Много гастролировала по России, Финляндии, Германии, Скандинавии. В 1906 году скончался К.Бергбом. Ида Аалберг взяла на себя руководство Финским национальным театром. Она стала художественным руководителем, режиссёром театра и одновременно играла в спектаклях. Так продолжалось до 1914 г., когда было отмечено сорокалетие творческой деятельности актрисы. Это был её звёздный год: Она вечер за вечером блестяще играла в пьесе Судермана «Дом», проводила гастроли со своей труппой, где её Нора вызывала неизменные овации зала.

И вдруг в январе 1915 года Ида внезапно заболела и 17 января 1915 года скончалась в Санкт-Петербурге, который стал городом её славы и успехов. Ида Аалберг осталась в памяти современников как потрясающая трагическая актриса, у которой было редкое сочетание женского обаяния, твердого сильного характера и творческой чуткости. Поражало её умение перевоплощаться и полностью отдаваться характеру своей героини. Отважная и трудолюбивая, она не сникала при неудачах, искала новые возможности, чтобы отдать блестящий талант своему народу, финскому театру. Все отмечают её трудолюбие: ведь Иде приходилось готовить и заучивать роли на пяти разных языках. Кроме театра Ида отдавала много времени декламации. У неё был мелодичный голос со специфическим грудным оттенком. С детства Ида много выступала с чтением стихов и прозы на сцене, руководила постановкой голоса в театре.

1859

Николай Петрович Алунан

латышский композитор, дирижер, педагог и музыкальный критик. Родился в Гут Грос-Сессау, Курляндия. Автор кантат, хоров, оркестровых и камерно-инструментальных сочинений, фортепьянных пьес, песен, музыкально-учебных пособий. Умер в Риге 19 сентября 1919 года.

1861

Ханнес Тордур Петурссон Хафстейн (исландское имя - Hannes Юуrрur Pйtursson Hafstein)

исландский государственный и политический деятель, поэт. Родился в Медруведлире. Окончил университет Копенгагена. По образованию юрист. С 1886 г. - губернатор области Даласисла, затем адвокат Верховного суда Исландии. После расширения Данией в начале XX в. автономных прав Исландии и учреждения в связи с этим (1904, с местопребыванием в Рейкьявике) поста министра по делам Исландии занимал этот пост до 1909 г., а затем в 1912-1914 гг. В 1907-1918 гг. - член датско-исландской комиссии для выработки предложений о конституционном положении Исландии. Был депутатом альтинга (с 1900), его председатель (в 1912). Принадлежал к Партии независимости (консервативной). Умер в Рейкьявике 13 декабря 1922 года.

1865

Павел Николаевич Ардашев

русский историк, политический публицист. Родился в селе Биляр Вятской губернии, в семье священника. Учился в Елабужском духовном училище и Уфимской духовной семинарии, из которой в 1883 году перевёлся в Уфимскую классическую гимназию. В 1884 году он поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Окончив его с дипломом первой степени в 1889 году, Ардашев был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию; в 1894 году сдал магистерский экзамен и через 2 года отправился во Францию в командировку, результатом которой стала работа «Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. 1774—1789. Провинциальные интенданты. Том I.», ему присвоили звание магистра и полную премию имени С.М.Соловьёва. Впоследствии Ардашев преподавал историю в Новороссийском университете (приват-доцент), Юрьевском университете (с 1901 — профессор), а в 1903 году был назначен экстраординарным профессором на кафедру всеобщей истории Киевского университета Святого Владимира. В 1906 году защитил докторскую диссертацию по материалам 2-го тома своего исследования «Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. 1774—1789», а в 1907 году стал ординарным профессором Санкт-Петербургского университета[3]. В 1908 году участвовал в съезде историков в Берлине. Участвовал в консервативном академическом движении. Присутствовал на собрании правых профессоров 16-18 декабря 1910 года, проходившем в помещении Всероссийского Национального клуба в Санкт-Петербурге. С 1910 года состоял членом-сотрудником в Киевском клубе русских националистов. Он читал доклады на общественно-политическую тематику, участвовал в обсуждении парламентских преобразований. В 1911 году входил в состав депутации от Клуба, которую принял Николай II во время своего приезда в Киев. В этом же году он вошёл в лекционную комиссию Клуба. 7 февраля 1912 года Ардашев стал одним из членов Совета Киевского клуба русских националистов, но вскоре покинул клуб из-за конфликта с председателем А.И.Савенко. Являлся также членом Всероссийского национального союза. Ардашев стал одним из организаторов издания газеты «Киев», выходившей с 1914 года. Газета создавалась с целью борьбы с украинским сепаратизмом, и впоследствии стала наиболее правым изданием в Киеве. Так, в передовой статье первого номера, подготовленной в соавторстве с П.Я.Армашевским, он писал: «Киев является колыбелью русского православия, русской государственности и русской культуры. Здесь впервые засиял свет веры Христовой на Руси, здесь процветало первое русское царство под державным скипетром Владимира Святого и Ярослава Мудрого, отсюда вышли те работники Христовы, которые постепенно обратили русских из народа грубого языческого в благочестивый христианский народ… В Киеве в настоящее время приходится бороться с сильнейшими инородческими претензиями, а также с мазепинскими вожделениями отщепенцев, думающих о «самостоятельной Украине»… Между тем, в последнее время стало ясно, что национально-русской газеты с устойчивым национальным направлением в Киеве не существует. Газета «Киев» имеет своей задачей заполнить этот пробел. Она является выразительницей чаяний и идеалов в общественной и государственной жизни коренного русского населения… Мы будем отстаивать необходимость народного представительства, считая его могучим рычагом усовершенствования государственного строительства, но полагаем, что Государственная Дума только тогда станет на настоящую дорогу, когда в ней образуется сплоченное национально-русское большинство и когда она сделается, согласно слову Государя, русской по духу. Мы назвали нашу газету «Киев». Пусть же это дорогое для русского сердца имя будет нашим знаменем и нашим лозунгом.» После 1917 года он преподавал в Симферополе, затем — в Минске. Умер Павел Ардашев предположительно в 1922 году, а по другим данным — после 1923 года. Главные работы: Переписка Цицерона как источник для истории Юлия Цезаря. Москва, 1890; Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. 1774—1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследование преимущественно по архивным данным. Тома 1—2. Санкт-Петербург, 1900—1906; Абсолютная монархия на Западе. Санкт-Петербург, 1902; Администрация и общественное мнение во Франции перед революцией. Киев, 1905; История Западной Европы в новейшее время. Дополнение к лекциям по всемирной истории профессора Петрова. Санкт-Петербург, 1910. П.Н.Ардашев также участвовал в составлении Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Литература: Смолин М.Б. Энциклопедия имперской традиции русской мысли. — Москва: «Имперская традиция», 2005. — ISBN 5-85134-078-9.

1865

Эдит Луиза Кэвелл (Edith Cavell)

британская медсестра. Известна за спасение жизней солдат со всех сторон без каких-либо различий и в оказании помощи около 200 союзным солдатам бежать из оккупированной германскими войсками Бельгии во время Первой мировой войны, за что была арестована и казнена немцами. Она была дочерью приходского священника. Кэвелл окончила курсы медсестёр в 1895 году, в 1907 году отправилась в Брюссель, став главой созданной школы медсестёр L'Йcole Belge d’Infirmiиres Diplфmйes on the Rue de la Culture, где значительно улучшила качество обучения сестринскому делу. После оккупации большей части территории Бельгии германскими войсками в 1914 году она стала членом подпольной группы, занимавшейся переправкой раненых и пленных солдат союзных армий в нейтральные Нидерланды. Солдат прятали в здании школы медсестёр, ставшей больницей Красного креста. Главным помощником Кэвелл был бельгиец Филипп Бак, помогавший деньгами и связями. До августа 1915 года, когда Кэвелл, Бак и несколько их помощников были арестованы, им удалось спасти около 200 человек. Эдит Кэвелл была подвергнута военно-полевому суду 7 октября 1915 года, признана виновной в измене и приговорена к смертной казни. Несмотря на международное давление (в особенности со стороны США и Испании), она была расстреляна немецкими солдатами 12 декабря 1915 года. Её казнь была подвергнута общественному осуждению в различных странах и получила широкую огласку в прессе государств-членов Антанты и их союзников, а также нейтральных стран, а её образ стал известен в военной пропаганде Союзников. Библиография: Edith Cavell, by Diana Souhami, Publisher: Quercus, 2010, ISBN 978-1-84916-359-0; Transnational Outrage: the Death and Commemoration of Edith Cavell, by Katie Pickles, Publisher: Palgrave Macmillan, 2007, ISBN 1-4039-8607-X; The Edith Cavell Nurse from Massachusetts—The War Letters of Alice Fitzgerald, an American Nurse Serving in the British Expeditionary Force, Boulogne-The ... ... Trial, And Death of Nurse Edith Cavell by Alice L. Fitzgerald, E. Lymon Cabot (July 2006), Publisher: Diggory Press, ISBN 1-84685-202-1

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |