-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 120892

Комментариев: 6815

Написано: 129385

Записей: 120892

Комментариев: 6815

Написано: 129385

7 января родились... |

1909

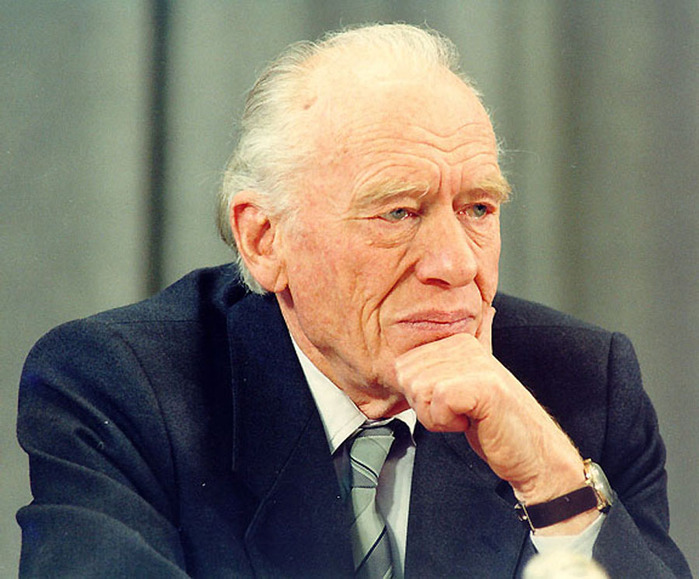

Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский

советский авиаконструктор, главный конструктор московского машиностроительного завода «Зенит». Родился в Киеве (Украина) в семье столбового дворянина. Так как в документы никогда не вносили никаких изменений, своим днём рождения считал 25 декабря. Отец был присяжным поверенным, когда началась революция Лозино-Лозинские жили в городе Кременчуге. Здесь Глеб окончил трудовую школу, причем пошел сразу в седьмой класс. Затем два года проучился в профтехшколе, где получил специальность слесаря. В 1926 году поступил в Харьковский механико-машиностроительный институт, который успешно окончил в 1930 году, с квалификацией инженера-механика по специальности «Паротехника». По распределению был направлен на Харьковский турбогенераторный завод. В 1932 году переходит на работу в Харьковский авиационный институт инженером научно-испытательной станции. В этого времени вся деятельность молодого конструктора была связана с авиастроением. В стенах института им был разработан был разработан первый отечественный газотурбинный двигатель (ГТД) РТД-1. В 1939 году переведен в Центральный котло-турбинный институт (ЦКТИ) в Ленинграде. Вместе с А.М.Люлька прорабатывает проект самолётной силовой установки с поршневым двигателем и форсажной камерой. Продолжает работу над проектами различных вариантов реактивных газо-турбинных двигателей. В начале 1941 года возвращается на Украину, в Киев. В связи с началом Великой Отечественной войны в августе 1941 года эвакуирован в Куйбышев. В марте 1942 года принят на должность инженера завода N155, эвакуированного из Москвы в Куйбышев конструкторского бюро Артёма Ивановича Микояна. Позднее в КБ вернулось в Москву. Работал над силовой установками опытного самолета, получившего наименование МиГ-13. После войны продолжал работать в КБ Микояна, участвовал в организации серийного производства первых истребителей семейства МиГ, занимался вопросами повышения мощности двигателей. Им была разработана первая отечественная форсажная камера, применение которой на истребителе МиГ-17 позволило в 1950 году достигнуть скорости звука в горизонтальном полёте. Дальнейшим результатом работ Лозино-Лозинский стал МиГ-19 - первый в мире серийный сверхзвуковой истребитель и заменивший его лучший истребитель своего времени МиГ-21 с максимальной скоростью 2М, оснащенный лобовым регулируемым сверхзвуковым воздухозаборником. В 1965 году в ОКБ-155 А.И.Микояна началась разработка двухступенчатого воздушно-орбитального самолета (в современной терминологии - авиационно-космической системы - АКС) «Спираль». В июне 1966 года Лозино-Лозинский назначен на должность главного конструктора проекта, в 1967 году переведен на Московский машиностроительный завод «Зенит». По замыслу космические аппараты многоразового использования (орбитальные самолеты) должны были выводиться на орбиту специально разработанным гиперзвуковым самолетом-разгонщиком. Идея на много пережала свое время. В 1967 году орбитальный самолет, по предложению С.П. Королева, должен был с помощью ракеты совершить облет Земли. Но в конце 60-х проект «Спираль» был заморожен, прекратилось его финансирование, а в 1971 году приказом министра-обороны Гречко проект «Спираль» был закрыт. Возможно, если бы проект не был закрыт, то в настоящее время человечество уже бы имело недорогой и надежный космический носитель, позволивший бы сделать полеты в космос довольно обычным явлением. В том же 1971 году Лозино-Лозинский был назначен главным конструктором сверхзвукового перехватчика, который впоследствии весь мир узнал как МиГ-31, принимал самое непосредственное участие и в создании фронтового истребителя МиГ-29. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1975 года за выдающиеся заслуги в создании и производстве новой техники Лозино-Лозинскому Глебу Евгеньевичу присвоено звание Герой Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». В 1974 году, после назначения В.П.Глушко на пост главного конструктора НПО «Энергия», в СССР начинаются работы по тяжелой транспортно-космической системе с многоразовым орбитальным кораблем. Головным предприятием в авиационной промышленности, ответственным за создание планера орбитального корабля и координацию работ всей кооперации авиационной промышленности, определялось специально созданное Научно-производственное объединение «Молния». В марте 1976 года Лозино-Лозинский назначен генеральным директором и главным конструктором НПО «Молния». После закрытия проекта «Спираль» Лозино-Лозинский и его товарищи продолжали работу по собственной инициативе. Несмотря на предложение НПО «Молния» применить схему орбитального самолёта «Спираль» и в системе «Буран», головной разработчик системы НПО «Энергия» настоял на использовании компоновки, близкой к американскому «Шаттлу», с ракетоносителем. Тем не менее Опыт работы значительно облегчил и ускорил создание «Бурана». В отечественной практике ракетно-космической техники не было аналогов, по сложности равных кораблю «Буран». В результате многолетней напряженной работы создан многоразовый космический корабль с уникальными характеристиками. Первый и единственный его полет состоялся 15 ноября 1988 года. Полет «Бурана», увы, оказался единственным - после распада СССР у России не было средств, чтобы продолжить работу над авиакосмическими системами. О «Буране» перестали говорить и писать. Ненадолго о нем вспомнили только несколько лет назад, когда пожар едва не уничтожил тот экземпляр «Бурана», который был превращен в ресторан и установлен в Центральном парке культуры и отдыха в Москве. Правда, при случае о нем иногда все же упоминают, но в качестве отца «советского шаттла» обычно называют не Лозино-Лозинского, к чьей фамилии журналисты не успели привыкнуть, а другого конструктора, чье имя было у всех на слуху, но который не имел никакого отношения к созданию «Бурана». В 1990-е годы Лозино-Лозинский продолжал руководить НПО «Молния». Под его руководством совместно с фирмой British Aerospace (Великобритания), АНТК «Антонов» (Украина) и институтами ЦАГИ и ЦИАМ (Россия) разрабатывается авиакосмическая система Interrim-Hotol, базирующуюся сверхтяжелом самолете на Ан-225 «Мрия», проекты пассажирских средне-магистральных самолётов схемы «триплан» - «Молния-100, -300 и -400». В 1994 году Лозино-Лозинский становится генеральным конструктором НПО «Молния» и оставляет пост Генерального директора НПО "Молния", сосредотачиваясь на конструкторской работе. Жил в городе-герое Москве. Скончался 28 ноября 2001 года, на 92-м году жизни. Похоронен на Донском кладбище в Москве (участок 3). Награждён советскими двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, российским орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (16 апреля 1997), медалями. Лауреат Ленинской премий (1962), Сталинской премии (1950, 1952). Доктор технических наук, профессор, академик и вице-президент Российской инженерной академии. Академик Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, Академии авиации и воздухоплавания, Академии инженерных наук Украины, член Международной академии аэронавтики.

1909

Иван Терентьевич Тимошенко

сапёр 3-го гвардейского моторизованного инженерного батальона 19-го танкового корпуса 4-го Украинского фронта, гвардии рядовой. Родился в селе Шептаки Новгород-Северского района Черниговской области в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года. Образование начальное. Работал председателем колхоза. В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на 4-м Украинском фронте. В апреле 1944 года наши войска, разгромив немецких оккупантов на Ишунских укреплениях, по всему Крыму неотступно преследовали их. Враг откатывался к Севастополю (с 1965 года - город-герой). 12 апреля 1944 года разведывательная группа под командой гвардии сержанта Н.И.Поддубного десантом бороздила на танке степные дороги. В числе девяти человек этой группы был и Иван Терентьевич Тимошенко. Впереди показались черепичные крыши села Ашага-Джамин. Вот и его околица. Вдруг из-за угла крайнего дома раздался орудийный выстрел и над головами разведчиков пролетел снаряд. Десантники спешились. Завязался жестокий бой с вражеским батальоном. Враг пробовал было атаковать разведчиков, но всякий раз атака подавлялась. Однако положение десантников усложнялось. Один из вражеских снарядов вывел из строя пушку и заклинил башню танка. Несмотря на большие потери, противник продвигался к танку, пытаясь окружить отважных бойцов. Были на исходе боеприпасы. Уже не раз в дело были пущены гранаты. Ранен сержант Н.И.Поддубный. Группу возглавил рядовой И.Т.Тимошенко. Казалось бы сопротивление уже бесполезно, но десантники самоотверженно вели бой, экономя каждый патрон, каждую гранату. Кольцо окружения все сжималось. Кончились патроны, оставалось по одной гранате. Почувствовав ослабление огня, противник пошёл в атаку. Когда боеприпасы у разведчиков вышли, фашисты, окружив их теперь уже плотным кольцом, кричали: "Рус, сдавайс!". Один из окруженных ответил за всех: "Красноармейцы в плен не сдаются!" Это было сигналом к рукопашной схватке, последней в их жизни. Разведчики бросились на врагов, били прикладами, лопатками. Даже раненые не поднимали рук, а продолжали драться. Безоружные советские воины уничтожили еще 13 солдат и одного офицера, прежде чем были схвачены. На допросе они держались мужественно. На вопрос фашистского капитана — "Вы коммунисты?" — за всех ответил И.Т.Тимошенко: "Иных у нас в Красной Армии нет!" Ни одного слова не проронили разведчики из того, что составляло военную тайну. Сначала их допрашивали всех вместе, затем по одному. Ввели И.Т.Тимошенко, он не отвечал ни на один вопрос. Удар за ударом сыпались на советского воина, но он молчал. А когда терял сознание, выволакивали на улицу, отливали водой и снова вели на допрос. Их пытали весь день и всю ночь. Почти у всех были перебиты руки и ноги, выбиты челюсти, поломаны ребра, исколоты штыками груди и лица. Под утро полумертвых, истекающих кровью десантников втащили в сарай, чтобы на рассвете расстрелять. 13 апреля 1944 года, на заре, подхватив пленных под руки, фашисты поволокли их через все село к оврагу, к месту казни. Туда же согнали жителей села. Советские воины лежали. Но нет! Солдаты Советской Армии не так должны встретить смерть! Надо подняться, надо стоя встретить свой конец! И тогда друзья, помогая друг другу, пошатываясь, выпрямились, встали. Они стояли молча, страшные в своем скорбном величии, с гордо поднятыми головами. Такими они и остались в памяти тех, кто видел их в последнюю минуту,— непокоренными, стойкими. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Тимошенко Ивану Терентьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, медалями. По ходатайству общественности, местных организаций Сакского района село, где совершили свой подвиг разведчики, назвали Геройским. На большом кургане, возвышающемся у села Геройское, на братской могиле отважных воинов, установлен гранитный монумент-памятник, любовно обсаженный деревьями и цветами. Надпись на постаменте гласит: "Вечная слава Героям Советского Союза". Ниже высечены имена: "Гвардии сержанты Н.И.Поддубный, М.М.Абдулманапов; гвардии рядовые: П.В.Велигин, И.Т.Тимошенко, М.А.Задорожный, Г.Н.Захарченко, П.А.Иванов, А.Ф.Симоненко". Восемь из девяти героев. Девятому — В.А.Ершову — посчастливилось выжить, хоть и был он расстрелян вместе со всеми... В городе Саки (Республика Крым, Украина) улице присвоено имя Восьми Героев и установлен обелиск. Памятник Героям сооружен в столице Крыма - городе Симферополе.

Бюст Героя Советского Союза И.Т.Тимошенко установлен в городе Новгород-Северском на Аллее Славы парка имени Тараса Шевченко, среди бюстов Героев - уроженцев Новгород-Северского района.

1909

Геннадий Александрович Троицкий

командир эскадрильи 721-го истребительного авиационного полка (147-я истребительная авиационная дивизия, Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО), майор. Родился в селе Ильинское, ныне Буйского района Костромской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу в родном селе, потом поступил в ремесленное училище в городе Буй. Затем работал механиком на Колыбаевском лесозаводе. Позднее уехал в Ленинград, окончил рабфак при Ленинградском институте Гражданского Воздушного Флота. В Красной Армии с 1932 года. В том же году вступил в ВКП(б). В 1933 году окончил Ленинградскую военную авиационную школу летчиков. Служил сначала в Москве, потом в Забайкалье, городе Чите. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. Совершил 90 боевых вылетов, сбил 3 японских самолета. Награжден орденом Красного Знамени. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. К концу апреля 1942 года майор Троицкий совершил 204 боевых вылетов. 28 апреля 1942 года в районе деревни Новое Котово (близ города Рыбинска, Ярославской области) таранил самолет-разведчик противника и сам погиб. Это был его 205-й боевой вылет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Троицкому Геннадию Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени. Похоронен в деревне Болтине Рыбинского района Ярославской области, его именем названа школа. В ноябре 1963 года здесь был воздвигнут памятник.

В городе Буй Костромской области на Аллее Победы установлен бюст, а на здании Ильинской школы Буйского района - мемориальная доска. В Болтинской школе организован музей имени героя.

1910

Константин Сергеевич Заслонов (партизанский псевдоним - "Дядя Костя")

один из выдающихся активных участников и руководителей партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны; командир партизанского отряда и бригады, командующий всеми партизанскими силами оршанской зоны. Родился в городе Осташков Тверской области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. В 1930 году окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу. С 1937 года - начальник паровозного депо станции Рославль Смоленской области, с 1939 года - станции Орша Витебской области. В начале Великой Отечественной войны при подходе немецко-фашистских войск к Орше К.С.Заслонов эвакуировался в Москву и работал в депо имени Ильича, но в октябре 1941 года по личной просьбе направлен с группой железнодорожников в тыл врага. Легализовавшись в городе Орше, в ноябре 1941 года Заслонов поступил на работу в оршанское депо начальником русских паровозных бригад и создал подпольную группу, которая развернула активную диверсионную деятельность. За 3 месяца подпольщики, применяя «угольные» мины (то есть мины, замаскированные под каменный уголь), произвели около 100 крушений поездов, подорвали 93 паровоза, вывели из строя сотни вагонов и цистерн. Это существенно тормозило оперативные перевозки противника. Из-за угрозы ареста в начале марта 1942 года К.С.3аслонов с группой подпольщиков покидает Оршу и создаёт партизанский отряд, выросший в июле 1942 года в бригаду «Дяди Кости». Летом и осенью 1942 года эта бригада вела активные партизанские действия, осуществляя рейды в районе городов Витебск, Орша, Смоленск, где проходили важные коммуникации немецко-фашистской группы армий «Центр», уничтожила большое количество вражеских солдат и техники. В октябре 1942 года К.С.3аслонов был назначен командующим всеми партизанскими силами оршанской зоны. Партизанский командир пал смертью храбрых в бою с карателями 14 ноября 1942 года в районе деревни Куповать Оршанского района Витебской области Белоруссии. Похоронен в Орше на железнодорожной станции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Заслонову Константину Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён 2 орденами Ленина, медалью.

Памятник Герою установлен в Орше на железнодорожной станции,

бюсты - в столице Белоруссии городе-герое Минске на территории средней школы №69 Партизанского района города

и перед главным корпусом локомотивного депо в Орше.

Именем К.С.Заслонова названы локомотивное депо в Орше, суда Министерств речного и морского флота, улицы городов Витебск, Орша, Гомель, Гродно,

Киев,

Санкт-Петербург, Минск, Хабаровск, Уфа и многих других. Образ Героя запечатлён в художественном фильме «Константин Заслонов» и одноимённой пьесе А.Мовзона.

Имя Героя выбито на памятнике погибшим рабочим и служащим паровозного депо Орши на улице Молокова перед домом культуры железнодорожников.

1910

Григорий Никитович Зубов

механик-водитель танка 277-го танкового батальона (31-я танковая бригада, 29-й танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 2-й Украинский фронт) старший сержант. Родился в селе Костылево ныне Куртамышского района Курганской области в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал трактористом в колхозе, слесарем в Куртамышской межрайонной мастерской капитального ремонта сельскохозяйственных машин, мастером в районном отделе дорожного строительства, пимокатом в промысловой артели "Знамя победы". В мае 1941 года призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Отважно сражался в пехоте, набирался боевого опыта в сражениях на Ленинградском, Западном и Сталинградском фронтах. Трижды был ранен. После последнего ранения, был направлен на курсы водителей танка. По окончанию курсов в октябре 1943 года старший сержант Зубов прибыл в 31-ю танковую бригаду. Отличился в боях за освобождение Украины. 24-26 октября 1943 года в боях за город Кривой Рог (Днепропетровская область, Украина) экипаж, у котором служил Зубов, уничтожил 12 орудий и миномётов, около 30 автомашин с боеприпасами и живой силой противника, подавил 13 огневых точек, вышел победителем в единоборстве с немецким "Тигром". Умело управляя боевой машиной, он уничтожал огневые точки врага, указывал цели командиру, своевременно выводил из-под обстрела свой Т-34. Действуя на Кировоградском направлении в тылу врага в период с 26 ноября по 4 декабря, танкисты уничтожили один вражеский танк, 4 противотанковых пушки, 7 пулеметов, 4 миномета, около 30 автомашин с войсками и военными грузами и более 50 человек живой силы противника. За этот рейд весь танковый экипаж был награжден орденами и медалями, а водитель боевой машины старший сержант Зубов удостоен ордена Красной Звезды. 11 января 1944 года в бою под селом Карловка (Кировоградской области) прямым попаданием вражеского снаряда была пробита башня танка, тяжело ранены командир танка и наводчик орудия. Сняв с сидения тело командира, Григорий Зубов сел за орудие и с помощью радиста, заменившего наводчика, за несколько минут расстрелял почти в упор с расстояния 50-100 метров три вражеские машины, а когда "Тигры" начали отступать, поджег еще одного, четвертого. За это бой старший сержант Зубов был представлен к званию Героя Советского Союза. "Благодаря смелости и отваге товарища Зубова, занимаемый важный рубеж был удержан нашими войсками до подхода подкреплений", - писал командир танкового батальона Самойлов в ходатайстве о представлении его к высокому званию. Последний бой герой отважный танкист принял 3 июля 1944 года у белорусской деревни Пильница. Его танк был подбит вражеским снарядом. Зубов на охваченной пламенем боевой машине совершил свой последний подвиг - таранил тяжелый вражеский танк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Григорию Никитовичу Зубову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды. Похоронен на центральной усадьбе совхоза "Большевик" Минского района Минской области Республики Беларусь. Его имя носят улица и детская библиотека в городе Куртамыш.

1910

Орвал Фобас

политик, губернатор Арканзаса, борец против уравнивания в правах чернокожего населения.

1911

Сергей Александрович Маркушев

Актёр. Окончил 3 курса Института сценического искусства в Ленинграде в 1933 году. В Малом театре с 1 декабря 1956 года по 30 апреля 1990 года (переход на персональную пенсию). Заслуженный артист РСФСР – 1954 г. Народный артист РСФСР – 1966 г. Снялся в фильмах-спектаклях Малого театра: «Порт-Артур» (Христофоров), «Достигаев и другие» (Нестрашный), «Фальшивая монета» (Яковлев), «Холопы» (князь Александр Павлович), «Летние прогулки» (Ольховцев), «Фома Гордеев» (Щуров), телеспектаклях «Обрыв». Скончался 4 октября 1992 года.

1911

Георгий Яковлевич Вдовенко

российский кинооператор. Окончил ВГИК в 1935 г. В 1934-1935 гг. – ассистент оператора киностудии «Мосфильм». С 1937 г. (с перерывом) – оператор «Белгоскино» (ныне киностудия «Белорусьфильм»). В период Отечественной войны работал во фронтовых киногруппах. Участвовал в воздушных съемках, снятые им материалы вошли в фильм «Взятие Кенисберга» и др. Снял ряд документальных очерков, участвовал в съемках полнометражных цветных фильмов «Советская Белоруссия» (1952). В последующие годы снимал главным образом художественные фильмы: «Родные напевы» (1948), «Миколка-паровоз» (1957), «Счастье надо беречь» (1958), «Строгая женщина» (1959), киноновеллы – «Ошибка» в фильме «Маленькие мечтатели» (1962), «Пущик едет в Прагу» (1964).

1911

Мария Владимировна Миронова

русская актриса. Народная артистка СССР (1991). Родилась в Москве. В 1925, окончив семь классов общеобразовательной школы, Миронова поступила в Театральный техникум имени Луначарского. Окончив его, по совету Б.В.Щукина дебютировала во МХАТе 2-м, где проявила себя острохарактерной актрисой в ролях Фанни (Хижина дяди Тома Г.Бичер-Стоу), Маруси (Дело чести И.Микитенко) и др. В том же 1927 выступила в роли Лидии Чебоксаровой (Бешеные деньги А.Н.Островского) на сцене Московского театра транспорта. Затем приняла приглашение в Московский мюзикл-холл, где с успехом сыграла Бонни (Артисты варьете), явив «блистательный пример органического сочетания лучших качеств актрисы драматического театра и эстрады». Публика хорошо принимала ее Раечку (Под куполом цирка И.Ильфа, Е.Петрова и В.Катаева), Лючию (Севильский обольститель Тирсо де Молина), Мишлину (Святыня брака Э.Лабиша). В начале 1928 Миронова впервые вышла на сцену Колонного зала Дома Союзов как эстрадная актриса с рассказами А.П.Чехова. Миронова придумала номер, а с ним и новый эстрадный жанр – телефонный разговор некой Капы. Номер имел огромный успех, после Капы актриса говорила «по телефону» в образах Дуси, Клавы и др. героинь, которых она «придумывала» сама или с помощью писателей Дм.Угрюмова и В.Полякова. Всех их объединяло празднословие, страсть к сплетням, сенсациям, беспардонность и невежество. В 1938 Миронова заняла одно из ведущих положений в только что организованном Государственном театре эстрады и миниатюр, играла по две-три роли в один вечер и всегда при аншлагах. В ее репертуаре – Зина (Тщетная предосторожность Н.Погодина), Жена (Без двенадцати двенадцать Л.Ленча), Киса (У актерского подъезда В.Полякова), Прачка (Курортное обозрение С.Михалкова и Л.Ленча) и др. Все образы Миронова доводила до гротеска, играла заразительно смешно. В 1939 на эстраде появился знаменитый Театр двух актеров – Мироновой и А.С.Менакера (1913–1982). Муж и жена, они психологически тонко разыгрывали сценки вечно ссорящихся супругов. Героини Мироновой, как правило, были агрессивны, деспотичны и невежественны, а герой Менакера всегда оставался слабохарактерным мужем. Каждая сценка занимала не больше пяти минут, но Миронова успевала рассказать о своей героине столько, что у зрителей складывалось впечатление, будто они смотрят многосерийный фильм. У Мироновой был дар мгновенного и полного перевоплощения, как внешнего, так и внутреннего. Более тридцати лет творческий дуэт Мироновой и Менакера радовал зрителей во многих городах страны. Особой популярностью пользовались Говорящие письма Ленча (1949), Дела семейные Б.Ласкина (1954–1955), Кляксы В.Дыховичного и М.Слободского (1959), Волки в городе Л.Шейнина (1964), Семь жен Синей бороды А.Володина (1969), Гражданка Утан Г.Горина и А.Арканова (1969), Мужчина и женщины Л.Зорина (1971) и др. С 1990 Миронова – в Московском театре-студии под руководством О.Табакова. В 1995 состоялся ее бенефис в театре «Школа современной пьесы». В последний раз актриса вышла на сцену в спектакле Уходил старик от старухи С.Злотникова. Скончалась Мария Миронова на 88-м году жизни, 13 ноября 1997 года, в Москве. Внучки Марии Мироновой — Миронова, Мария Андреевна (родная и Голубкина, Мария Андреевна (приемная) — тоже стали актрисами.

1912

Чарлз Аддамс

американский художник, автор многочисленных комиксов, в том числе о "семье Адамсов".

1912

Ефим Афанасьевич Жданов

командир взвода пешей разведки 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии лейтенант. Родился в посёлке Колпашево, ныне город Томской области, в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. В Красной Армии в 1934-1937 годах и с января 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Командир взвода пешей разведки 267-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) кандидат в члены ВКП(б) гвардии лейтенант Ефим Жданов с группой 29 сентября 1943 года переправился через реку Днепр в районе села Келеберда Кременчугского района Полтавской области Украины и захватил плацдарм на правом берегу. Используя захваченные у врага артиллерийские орудия и пулемёты, разведчики отбили несколько вражеских контратак. За три часа боя группа гвардии лейтенанта Жданова Е.А. подбила танк, подавила четыре пулемётные точки и уничтожила до двух взводов гитлеровцев. Занятый рубеж был удержан разведывательной группой до подхода основных сил полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Жданову Ефиму Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1451). С 1947 года гвардии старший лейтенант Жданов Е.А. - в запасе. Жил в городе Колпашево Томской области. Работал на электростанции. Скончался 30 июля 1949 года. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. Имя Героя носит одна из улиц его родного города Колпашево, там же установлен бюст.

1912

Николай Иванович Кашин

парторг 459-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, майор. Родился в деревне Чадрома ныне Устьянского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Окончив 5 классов, курсы мастеров-лесохимиков, работал инструктором отдела кадров Шенкурского райкома партии. В Красной Армии в январе-апреле 1940 года и с сентября 1941 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Был на политической работе в действующей армии. Принимал участие в освобождении Белоруссии. Парторг 459-го стрелкового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) майор Н.И.Кашин 23-27 июня 1944 года в боях за освобождение Могилёвской области Белоруссии словом и личным примером воодушевлял воинов на штурм вражеских опорных пунктов. Батальон под его командованием освободил деревню Черневка Шкловского района, с ходу форсировал реку Бася и в числе первых – реку Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, майору Кашину Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5478). Вскоре майора Н.И.Кашина назначили заместителем командира полка по политической части. С боями он дошёл до Эльбы, был дважды ранен. После войны Н.И.Кашин продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. В 1953 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии имени М.В.Фрунзе. Был районным военкомом в Архангельске. Скончался 30 марта 1955 года. Похоронен на Вологодском (Кузнечевском) кладбище в Архангельске. Подполковник. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранной медалью. В 2010 году в его честь на родине, в посёлке Октябрьский Устьянского района Архангельской области, появился памятник. В посёлке Октябрьский его именем названа улица.

Имя Героя увековечего на Стеле Героям Советского Союза – участникам Великой Отечественной войны – уроженцам и жителям Архангельской области. Установлена около Вечного огня в Архангельске.

1912

Александр Иванович Овсянников

российский ученый в области зоотехники, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1970). Автор трудов по селекции животных. Под его руководством выведена кемеровская порода свиней. Сталинская премия СССР (1952).

1912

Иван Игнатьевич Якубовский

командир отдельной 91-й танковой бригады 1-го Украинского фронта, полковник; заместитель командира 6-го гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского фронта, полковник. Родился в деревне Зайцево ныне Горецкого района Могилевской области (Белоруссия) в крестьянской семье. Белорус. После окончания семилетней школы участвовал в создании колхозов, работал разнорабочим на кирпичном заводе. В 1930-1932 годах учился в Оршанском педагогическом техникуме. Работал учителем сельской школы. В Красной Армии с 1932 года. В 1932-1934 годах – курсант Объединённой Белорусской военной школы (по специальному партийному набору). С декабря 1934 по июнь 1935 года – командир взвода 27-го артиллерийского полка 27-й Омской стрелковой дивизии, командир миномётной батареи. В июне-декабре 1935 года – учился на Ленинградских бронетанковых курсах усовершенствования командного состава. Служил в танковых войсках. С декабря 1935 по декабрь 1937 года - командир танкового взвода 16-й танковой бригады Белорусского военного округа; с декабря 1937 по апрель 1940 года – командир танковой роты. Член ВКП(б)/КПСС с 1937 года. Участвовал в военных операциях в Западной Белоруссии 1939 года и в боях на Карельском перешейке во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов (командир танковой роты 22-го легкотанкового полка). В апреле-июне 1940 года – старший адъютант танкового батальона. С июня 1940 по апрель 1941 года – преподаватель авто-бронетанкового дела в Пуховичском пехотном училище. В апреле-июле 1941 года – командир танкового батальона 26-й танковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В июле-сентябре 1941 года – командир танкового полка 121-й бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направление). В сентябре-декабре 1941 года – в резерве, затем в январе-марте 1942 года – заместитель командира танковой бригады; с марта 1942 по июнь 1944 года – командир отдельной 91-й танковой бригады на 1-м Украинском фронте. В 1943 году в его боевой характеристике отмечалось: «...бригада, которой командует Якубовский, участвовала в боях под Сталинградом с момента организации окружения противника и до полного разгрома его, не выводясь для восстановления. Участвуя в боях, т. Якубовский проявил организаторские способности, храбрость и умение организовать бой и нацелить свою часть на выполнение боевой задачи...». Части под его командованием сражались на Западном, Южном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Брянском, Центральном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участник Московской битвы, Донбасской наступательной операции, боёв за Минск и Могилёв, Сталинградской и Курской битв, битвы за Днепр, Киевской (3-13 ноября 1943 года), Житомирско-Бердичесвской (24 декабря 1943-14 января 1944 года), Проскуровско-Черновицкой (4 марта-17 апреля 1944 года) наступательных операций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за умелое руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм, полковнику Якубовскому Ивану Игнатьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2093). С июня 1944 по апрель 1945 года – заместитель командира 6-го гвардейского танкового корпуса. Умело организовал бой за Перемышль, форсирование реки Вислы и захват Сандомирского плацдарма (Львовско-Сандомирская наступательная операция (13 июля-29 августа 1944 года). Участник освобождения Правобережной Украины и Польши, Сандомиро-Силезской (13 января-3 февраля 1945 года) и Верхнее-Силезской наступательных операций (15-31 марта 1945 года). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за умелое руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм, полковник Якубовский Иван Игнатьевич удостоен второй медали «Золотая Звезда» (№ 4657). В апреле-августе 1945 года – заместитель командира 7-го гвардейского танкового корпуса. Участвовал в Берлинской и Пражской операциях. После войны: с августа 1945 по февраль 1946 года – исполняющий обязанности заместителя командира танковой дивизии. В 1946-1948 годах – слушатель Военной академии Генерального штаба. С марта 1948 по апрель 1952 года – командир Кантемировской танковой дивизии; с апреля 1952 по декабрь 1953 года – командующий бронетанковыми и механизированными войсками Прикарпатского военного округа; с 1953 по апрель 1957 года – командующий 1-й гвардейской механизированной армии; в апреле-июне 1957 года – командующий 1-й гвардейской танковой армии. С июля 1957 по апрель 1960 года и с августа 1961 по апрель 1962 года – первый заместитель главнокомандующего Группы советских войск в Германии (ГСВГ); с 14 апреля 1960 по 9 августа 1961 года и с 18 апреля 1962 по 26 января 1965 года - главнокомандующий ГСВГ. С января 1965 по апрель 1967 года – командующий войсками Киевского военного округа. С 12 апреля по июль 1967 года – первый заместитель Министра обороны СССР; с июля 1967 по ноябрь 1976 года – первый заместитель Министра обороны СССР – главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств – участников Варшавского Договора. Внёс значительный вклад в повышение их боеспособности и боеготовности. Член ЦК КПСС в 1961-1976 годах. Член Политбюро ЦК КП Украины в 1966-1971 годах. Депутат Верховного Совета СССР 6-9-го созывов (в 1962-1976 годах), Верховного Совета РСФСР 2, 4 и 5-го созывов. Автор статей, в том числе «В суровом сорок первом», «Ничто не забыто», «За Днепр седой, за отчий дом», «Советские танкисты в боях за Родину» и других. Жил в Москве. Умер 30 ноября 1976 года.

Похоронен на Красной площади в Москве. Урна с его прахом в Кремлёвской стене (левая сторона). Полковник (30 ноября 1942); генерал-майор танковых войск (20 апреля 1945); генерал-лейтенант танковых войск (3 августа 1953); генерал-полковник (18 февраля .1958); генерал армии (27 апреля 1962); маршал Советского Союза (12 апреля .1967). Награждён 4 орденами Ленина (10 января 1944, 6 января 1962, 22 февраля 1968, 6 января 1972), 4 орденами Красного Знамени (21 июля 1942, 14 февраля 1943, 30 августа 1944, 21 августа 1953), 2 орденами Суворова 2-й степени (6 апреля 1945, 31 мая 1945), орденами Отечественной войны 1-й степени (21 августа 1943), Красной Звезды (6 ноября 1947), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени (30 апреля 1975), Почётным оружием (22 февраля 1968), 13 медалями СССР (в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За освоение целинных земель» и юбилейными медалями.), иностранными наградами (Монголия – 2 ордена Сухэ-Батора (1968, 1971), 4 медали; ГДР – орден Карла Маркса (1970), орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени (1965), 2 медали; Чехословакия – Золотая звезда Героя Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) (28 апреля 1970), Военный крест 1939 года (1947), 3 медали, в том числе Дукельская памятная медаль (1959); Польша – звезда и знак ордена Возрождения Польши 2-го класса (1968), орден Возрождения Польши 3-го класса (1973), орден «Крест Грюнвальда» 3-й степени (1946), 2 медали и почётный знак; Румыния – орден «Звезда Румынии» 1-й степени (1969), орден «23 августа» 1-й степени (1974), медаль; Болгария – 2 ордена «Народная Республика Болгария» 1-й степени (1968, 1974), 5 медалей; Венгрия – орден Знамени ВНР с алмазами (1970)). Бронзовый бюст Героя установлен в городе Горки Могилёвской области (Белоруссия),

мемориальная доска – на здании штаба Киевского военного округа (ныне Министерство Обороны Украины).. Его именем названы улицы во многих городах России и стран СНГ. Имя маршала И.И.Якубовского было присвоено Киевскому высшему танковому инженерному училищу. Сочинения: Боевое содружество Москва, 1971; Земля в огне. Москва, 1975; За прочный мир на земле. Москва, 1975 и др.

1913

Фёдор Михеевич Александров

командир танкового взвода 47-го огнемётного танкового полка 10-й штурмовой инженерно-саперной бригады 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, младший лейтенант. Родился в деревне Шима ныне Лужского района Ленинградской области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Образование неполное среднее. Трудовую деятельность начал в 1930 году путевым рабочим Кировской (ныне Октябрьской) железной дороги. В Красную Армию призван в 1936 году, а по окончании действительной военной службы, с 1938 года работал вагонным мастером на Кемском участке железной дороги (Карельская АССР). Вторично призван в ряды Красной Армии в апреле 1942 года, направлен на кестеньгское направление Карельского фронта, где был стрелком в 23-й гвардейской стрелковой дивизии (26-я армия). После окончания курсов младших лейтенантов в 1944 году назначается командиром танкового взвода. Командир танкового взвода 47-го огнемётного танкового полка (10-я штурмовая инженерно-саперная бригада, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) младший лейтенант Фёдор Александров с 30 июня по 2 июля 1944 года отличился в боях за выход к городу Полоцку (Витебская область Белоруссии). Своей инициативой в бою, смелостью действий увлекал нашу пехоту вперед, для чего 6 раз выходил из танка под огнем противника, чтобы выяснить, что мешает продвижению нашей пехоты вперед, этим самым завоевал восхищение личного состава 210-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии, которых он поддерживал. 30 июня в бою за овладение опорным пунктом немцев в районе Белый Двор и Заскорки возглавлял взвод танков, действующих в обход опорного пункта, и первый ворвался в тыл противника, огнем из пушки, пулемета и огнемета уничтожал бежавшего в панике противника, при этом уничтожил до 100 немцев. В течение часа взвод Александрова удерживал Заскорки до подхода нашей пехоты. В деревне Белый Двор прикрыл огнем своего танка танк гвардии лейтенанта Портного, который порвал гусеницу при развороте на траншее противника, не дав тем самым сжечь противнику танк, входящий в состав роты. 1 июля 1944 года в бою за населенные пункты Шурманы, Лесина, Меруги совершил со взводом обходный маневр с фланга и при выходе в районе Лесины встретился с двумя самоходными установками противника, задерживавшими продвижение основной группы наших танков и пехоты. Вступив в единоборство с ними, дважды заставил их отходить, тем самым открыл путь для наших танков и личным примером увлек за собой всю группу преследования. За период боевых действий с 30 июня по 2 июля 1944 года уничтожил до 200 немцев, подавил огонь 8 пулеметов, 3 противотанковых орудий, разбил одну минометную батарею и захватил в плен радиста с радиостанцией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, младшему лейтенанту Фёдору Михеевичу Александрову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5981). 24 июня 1945 года Ф.М.Александров участвовал в историческом Параде Победы, и вёл свой танк по брусчатке Красной площади столицы нашей Родины - Москвы. После войны отважный офицер продолжал службу в танковых частях Советской Армии. С 1958 года майор Ф.М.Александров – в запасе. Жил в городе-герое Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Умер 15 октября 1986 года. Наградён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Портрет Ф.М.Александрова, как и всех 27 Героев Советского Союза – сынов и дочерей Карелии, установлен в монументальной портретной галерее, открытой в 1977 году в столице Карелии городе Петрозаводске в районе улиц Антикайнена и Красной.

1913

Иван Кузьмич Бирченко

командир роты мотострелкового батальона 172-й танковой бригады 2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант. Родился в селе Карповка ныне Краснолиманского района Донецкой области Украины в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Образование начальное. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1935 года. В 1938 году окончил курсы младших лейтенантов. Участник советско-японской войны 1945 года. В ночь на 9 августа 1945 года Советские Вооруженные Силы начали боевые действия против японских империалистов. Наступление началось сразу в нескольких местах. Пятый стрелковый корпус, в составе которого находилась и мотострелковая рота, где командиром был старший лейтенант И.К.Бирченко, действовал на Жаохэйском направлении. Наступление велось в тяжелых погодных условиях. Проливные дожди, разразившиеся и июле и августе, вызвали наводнение. Река Уссури сильно разлилась. Однако наши войска действовали строго по намеченным ранее планам. Части 5-го стрелкового корпуса на подручных средствах форсировали Уссури и овладели опорным пунктом японцев на этом участке — городом Дунаньчженем. Несколько южнее был захвачен второй плацдарм. Наступление продолжалось. 12 августа рота И.К.Бирченко подошла к городу Дахэчжэнь (Китай). Японцев здесь было не очень много, но они занимали сильно укрепленные позиции. Бирченко не стал наступать в лоб, а обходным маневром вышел с тыла, дерзко и смело повел свою роту в атаку на растерявшихся самураев. Схватка длилась недолго. Из 50 японцев 30 были убиты, а 20 взяты в плен. Старший лейтенант Бирченко всегда сохранял хладнокровие, в любых условиях умело управлял ротой. Это особенно проявлялось, когда бой приходилось вести ночью, в незнакомой местности. Так случилось, в частности, 14 августа под городом Баоцин (Китай). Наступление здесь вели несколько подразделений разных родов войск, но продвинуться никому не удавалось, так как противник заранее пристрелял все наиболее вероятные пути движения атакующих подразделений и вел губительный огонь из дотов. Бирченко в этой сложной обстановке сумел правильно определить направление удара. Его рота прошла почти без потерь к самым огневым точкам врага и начала уничтожать их гранатами. Среди японских войск поднялась паника. Хотя силы противника были еще значительны, но в обороне города уже образовалась брешь. Рота П.К.Бирченко первой ворвалась в город и начала вести ожесточенные уличные бои. Японцы упорно сопротивлялись. Но в прорыв уже входили главные силы передового отряда стрелкового корпуса. Рота Бирченко уничтожила более 200 самураев и захватила богатые военные трофеи. Недолго длилась война на Дальнем Востоке, но и за это время ярко проявились замечательные командирские качества старшего лейтенанта И.К.Бирченко — дисциплинированность, находчивость, высокое самообладание, умение организовать коллективные действия, личное мужество. На протяжении всех боев Бирченко своими хорошо продуманными и дерзкими по замыслу действиями обеспечивал успешное продвижение главных сил передового отряда 5-го стрелкового корпуса и содействовал выполнению боевой задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое командование подразделением и личное мужество, проявленное в упорных боях с японскими империалистами, старшему лейтенанту Бирченко Ивану Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8927). После войны продолжал службу в рядах Советской Армии. В 1946 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. С 1961 года майор И.К.Бирченко — в запасе. Жил в городе Смела Черкасской области Украины. Скончался 12 января 1961 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

1913

Степан Александрович Гондырев

оператор прокатного стана Ижевского металлургического завода. Родился в селе Бураново Малопургинского района Удмуртской Республики в крестьянской семье. Удмурт. Образование начальное. В 1932 году приехал из удмуртской деревни в Ижевск и поступил на Ижстальзавод (впоследствии – Ижевский металлургический завод, а затем – АО «Ижсталь»). Вначале работал строителем на возведении заводского общежития, потом его перевели в бригаду монтажников на строительство прокатного стана (блюминга). Когда строительство и монтаж блюминга были закончены, С.А.Гондырева включили в бригаду прокатчиков и направили в составе бригады на Днепропетровский металлургический завод на практику. Он успешно овладел профессией прокатчика и по возвращении на свой завод был назначен оператором ижевского блюминга. С.А.Гондырев проработал на блюминге более четверти века – с 1934 по 1963 год. Всегда он проявлял заботу о совершенствовании производства, внёс большое количество рационализаторских предложений. По его почину работа прокатного стана была организована по часовому графику, в результате чего блюминг систематически перевыполнял плановые задания. Когда при освоении технологического процесса прокатки выяснилось, что при резке готового проката на специальных ножницах металл часто приваривается к ножницам, молодой прокатчик предложил охлаждать ножницы водой и разработал приспособление для этого. Однако такое охлаждение оказалось приемлемым только при резке малоуглеродистых сталей. При резке легированных сталей водяное охлаждение вызывало трещины в металле. Для таких сталей С.А.Гондырев предложил применить воздушное охлаждение, оказавшееся более эффективным и не дающим трещин. Во время Великой Отечественной войны коллектив блюминга намного увеличил выпуск проката и шесть раз нанимал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании металлургов, получил переходящее Красное Знамя Наркомата и ВЦСПС. В достижении таких результатов немалая заслуга С.А.Гондырева. Он в 1944 году был награждён Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. В послевоенные годы С.А.Гондырев стал активным участником соревнования за увеличение производительности прокатки и получение продукции отличного качества. В 1949 году ему было присвоено звание Почётного металлурга отрасли. В 1950 году он окончил школу мастеров и с 1953 по 1956 год работал мастером, а затем – бригадиром. Его бригада добилась выдающихся успехов. Только за пятую пятилетку (1951-1955) она прокатала 24 тысячи тонн металла сверх плана, а за 1956-1957 годы дала 6315 тонн сверхпланового проката и за счёт бесперебойной работы сэкономила около одного миллиона рублей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1958 года в ознаменование 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России и за выдающиеся производственные достижения и большой вклад, внесённый в освоение и внедрение новых прогрессивных методов труда в промышленности Удмуртской АССР, Гондыреву Степану Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он активно участвовал в общественной жизни, был в 1959 году избран членом парткома завода, избирался делегатом XXI съезда КПСС (1959), являлся народным заседателем районного суда в Ижевске. Обучил профессии прокатчика десятки молодых рабочих. Жил в Ижевске. Скончался 25 октября 1973 года. Похоронен в Ижевске. Награждён орденом Ленина (20 июня 1958), медалями.

1913

Александр Игнатьевич Лебединский

российский астрофизик. Вскоре семья переехала в Симферополь. Окончил Крымский пединститут (1932). После окончания аспирантуры при Ленинградском университете (1935), стал сотрудником обсерватории университета; доцент (с 1938), профессор кафедры астрофизики университета (с 1948). Профессор Московского университета (с 1953). Научные работы посвящены различным проблемам астрофизики и геофизики, исследованию космического пространства и конструированию астрономической аппаратуры. Один из основоположников магнитогидродинамики. Обосновал возможность возникновения динамо-эффекта в солнечной атмосфере. Исследовал проблему вспышек новых звезд в рамках модели теплового ядерного взрыва звезды-карлика в результате гравитационного сжатия. Много внимания уделял вопросам космогонии. Рассмотрел различные этапы процесса превращения газопылевого облака в планеты. В работах по звездной космогонии высказал ряд важных идей о гравитационной конденсации и динамике звездных систем, рассмотрел физические процессы, протекающие в диффузных туманностях. Организовал ряд комплексных экспедиций в районы Крайнего Севера для изучения полярных сияний (1948-1950). Создал оригинальную аппаратуру для автоматической непрерывной регистрации неба фотокамерами и получения спектров всего неба. Принимал участие в создании аппаратуры для спектрофотометрических исследований планет со спутников и межпланетных автоматических станций. Участвовал в обработке панорамных снимков лунной поверхности, полученных автоматической станцией «Луна-9». Был задействован в экспедиции по наблюдению солнечного затмения в Бразилии, разработал для этой цели специальный многоканальный спектрограф (1947).

1913

Алексей Захарович Пирмисашвили

командир артиллерийского дивизиона 955-го артиллерийского полка 392-й стрелковой дивизии 37-й армии Закавказского фронта, старший лейтенант. Родился в селе Пирмисаани-Хеви ныне Душетского района Грузии в крестьянской семье. Грузин. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 7 классов. В Красной Армии с 1933 года. В 1937 году окончил артиллерийскую школу в Тбилиси. На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1942 года. Артиллерийский дивизион 955-го артиллерийского полка (392-я стрелковая дивизия, 37-я армия, Закавказский фронт) под командованием старшего лейтенанта Алексея Пирмисашвили отличился метким огнём своих орудий в боях на Северном Кавказе с августа по ноябрь 1942 года, когда порой казалось, что советские войска не смогут отразить вражескую лавину, уничтожил пять танков, до двадцати автомашин, до двух батальонов пехоты противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Пирмисашвили Алексею Захаровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 704). После войны отважный сын грузинского народа А.З.Пирмисашвили продолжал службу в армии. В 1952 году он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. С 1956 года полковник А.З.Пирмисашвили - в запасе. Жил в городе Тбилиси (Грузия). Скончался 15 сентября 1986 года. Похоронен в городе Душети (Грузия). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

1914

Пётр Константинович Жуков

командир батальона 1339-го стрелкового полка (318-я горнострелковая дивизия, 18-я армия, Северно-Кавказский фронт), капитан. Родился 7 января 1914 года в станице Спокойная ныне Отрадненского района Краснодарского края в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Образование неполное среднее. В Красной Армии с 1936 года. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Участник штурма Новороссийска, освобождения Анапы, Тамани, Краснодарского края. Командир батальона 1339-го стрелкового полка 318-й горнострелковой дивизии 18-й армии Северно-Кавказского фронта капитан Жуков отличился в ночь на 1 ноября 1943 года. Батальон под его командованием первым высадился в районе посёлка Эльтиген (ныне посёлок Героевское в черте города Керчь), где более шести суток под непрерывным артиллерийским, миномётным огнём и бомбардировкой авиации вёл бой с противником. Из-за шторма плавучие средства с боеприпасами и продовольствием не могли подойти к берегу. По заданию командира батальона группы наиболее отважных бойцов делали вылазки в расположение противника, возвращаясь с трофейным оружием и боеприпасами. Разведав расположение вражеской миномётной батареи, группа под командованием капитана Жукова незаметно подкралась к ней, истребила опешивших гитлеровцев и, развернув орудия, открыла огонь по вражеским позициям. Сломив сопротивление врага, батальон углубился на два километра в его оборону и удерживал захваченный плацдарм до высадки основных сил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Жукову Петру Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2185). После войны уволен в запас, работал в сельском хозяйстве на родине. Его имя занесено на Краснодарскую краевую Доску Героев Советского Союза. Умер 3 июня 1967 года. Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

1914

Александр Соломонович Компанеец

российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1945), профессор Московского инженерно-физического института. Автор трудов по механике сплошных сред, электродинамике, ускорителям, плазме, астрофизике. Написал фундаментальный труд по теории детонации и взрыва. Вывел уравнение, описывающее процесс установления теплового равновесия между электронно-магнитным излучением и электронами (уравнение Компанейца). Автор научно-популярных книг.

1914

Серафим Георгиевич Сафонов

командир орудия батареи 76-мм пушек 110-го стрелкового полка (325-я стрелковая дивизия, 2-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), старший сержант – на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени. Родился в городе Козлов, ныне Мичуринск, Тамбовской области в семье служащего. Русский. В 5 лет остался без отца. Окончил только 4 класса и затем пошел работать. Устроился на предприятие «Союзплодовощ», ныне Консервный комбинат. Став старше, перешёл на паровозоремонтный завод фрезеровщиком. Здесь же на заводе окончил техническую школу и начал работать слесарем. В 1935 году был призван в Красную Армию. Службу проходил Ленинградской области заведующим складом горюче-смазочных материалов 100-го автопарка. После демобилизации в 1937 году вернулся в Мичуринск на свой завод. 25 июня 1941 года добровольцем пришел в военкомат, но в призыве было отказано. На заводе требовались рабочие для постройки бронепоездов. Только 22 октября был мобилизован и направлен на фронт. Зачислен наводчиком орудия в состав 113-го отдельного артиллерийского истребительно-противотанкового дивизиона. Дивизион был придан 47-й стрелковой дивизии и участвовал в обороны Москвы на Наро-Фоминском направлении, затем в контрнаступлении. 47-я стрелковая дивизия прошла с боями 20 км, но внезапно была переброшена под город Осташков. Первую боевую награду – медаль «За отвагу» - артиллерист Сафонов получил в боях при освобождении города Невель Псковской области. В критическую минуту боя, когда пехота залегла под огнем из вражеского дзота, он выкатил по глубокому снегу орудие на прямую наводку и с первого выстрела разрушил огневую точку. 10 марта 1944 года при прорыве обороны противника в районе деревни Матысово Псковской области младший сержант Сафонов из орудия уничтожил 3 пулемета противника, миномет, проделал огневым способом проход в проволочном заграждении противника и вывел из боя более двух десятков гитлеровских солдат. При отражении контратак 11 марта вывел из строя 4 пулеметные точки, 2 миномета и свыше отделения живой силы. К концу вторых суток противник отступил. Приказом командира по 47-й стрелковой дивизии от 31 марта 1944 года младший сержант Сафонов Серафим Георгиевич награжден орденом Славы 3-й степени (№ 37877). 22 июня 1944 года в бою у деревни Осиновка (Шумилинский район Витебской области) сержант Сафонов в составе расчета разбил 2 пулемета и истребил до 15 пехотинцев. В течение следующих дней, отражая контратаки противника, подразделения дивизии продвигались на запад. 3 июля, в боях за города Полоцк, расчет Сафонова расчёт вновь отличился. Под огнем противника артиллеристы на руках выкатили орудие на открытую позицию и прямой наводкой уничтожили два пулемёта с прислугой и около десяти гитлеровцев. Приказом по войскам 6-й гвардейской армии от 20 сентября 1944 года сержант Сафонов Серафим Георгиевич награжден орденом Славы 2-й степени (№ 3821). В августе развернулись тяжёлые бои в Литве в районе города Шауляя. В этих боях расчёт Сафонов проявил исключительный героизм. Артиллеристы, оставшись без пехотного прикрытия, вступили в единоборство с вражескими танками. Два танка удалось подбить, остальные попытались обойти с фланга, но были встречены огнём соседней батареи. За этот бой командир расчета был награждён орденом Красной Звезды. В одном из боёв, 26 декабря 1944 года сержант Сафонов был ранен. После излечения в госпитале в свою часть не попал. Был зачислен командиром расчета 76-мм орудия 110-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии, с которым дошел до Победы. Особенно отличился расчет старшего сержанта Сафонова в наступательных боях в Восточной Пруссии 13-16 апреля 1945 года. 13 апреля в бою в районе населенного пункта Побетен (ныне поселок Романово Калининградской области) уничтожил 2 пулеметные точки, дзот и до 10 пехотинцев. 14 апреля около населенного пункта Оброттин (район города Нёйкурен - ныне город Пионерский Калининградской области) разбил 3 пулемета, зенитное орудие, 2 автомашины с боеприпасами. 15 апреля недалеко от населенного пункта Грюнвальд подавил 3 огневые точки и истребил свыше 10 солдат. 16 апреля у населенного пункта Родинен вывел из строя 6 автомашин противника, 2 пулемета и 2 миномета. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Сафонов Серафим Георгиевич награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1242), став полным кавалером ордена Славы. В 1945 году был демобилизован. Вернулся на родину. Пошел работать на железную дорогу во 2-е пассажирское отделение проводником вагонов. С 1947 года двадцать лет работал в военизированной охране. В 1967 году тяжело заболел, потерял речь, по инвалидности вышел на пению. Живет в городе Мичуринске. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |