-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109357

Комментариев: 6802

Написано: 117830

Записей: 109357

Комментариев: 6802

Написано: 117830

4 июня родились... |

1095

Усама ибн Мункыз

арабский писатель и полководец. Родился в Шейзаре, северная Сирия. Участник сражений с крестоносцами. Путешествовал по Сирии, Египту, Палестине, Месопотамии. Автор "Книги назидания" (1884) — автобиографической хроники, рассказывающей о быте арабов ХII в. и их отношениях с крестоносцами. Книга ценна как художественное произведение и важный исторический источник, дающий представление о жизни средневекового арабского Востока. Ему принадлежат также сборники стихов и исторических рассказов "Книга о посохе", "Книга стоянок и жилищ" и др. Умер в Дамаске в 1188 году. Сочинения: Китаб аль-укказ, Каир, 1953; Китаб аль-мавакиф вальмасакин, Каир, 1956; в русском переводе – Книга назидания, (вступительная статья И.Ю.Крачковского и Е.А.Беляева, 2-е издание), Москва, 1958 (литература, страницы 321–324).

1682

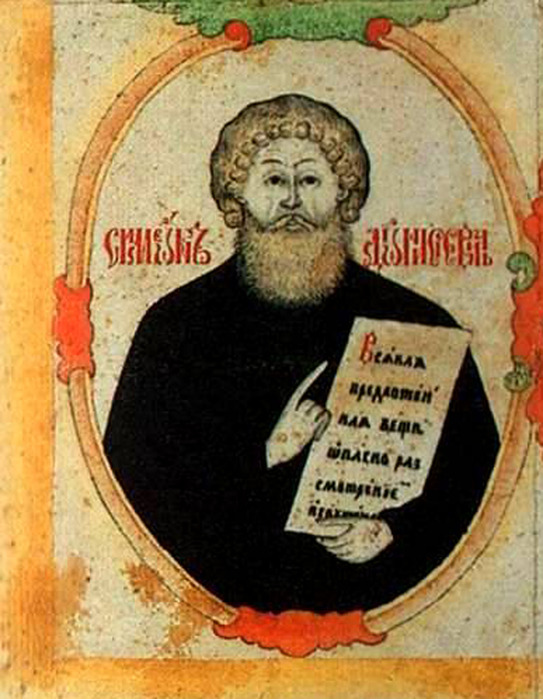

Семен Денисов

глава Выговской старообрядческой общины, духовный писатель. Умер 6 октября 1740 года.

1694

Франсуа Кенэ (Francois Quesnay; Франсуа Квесни)

французский экономист, основоположник школы физиократов. Родился в Мере близ Парижа. В 1718 сдал экзамен на звание врача, в 1744 получил ученую степень доктора медицины и стал придворным врачом при Людовике XV. Проблемами экономики начал заниматься в 60 лет. По определению К.Маркса, существенная заслуга физиократов, и прежде всего Кенэ, состояла в том, что "... они в пределах буржуазного кругозора дали анализ капитала. Эта-то заслуга и делает их настоящими отцами современной политической экономии" (Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, 2 издание, том 26, часть1, страница 12). Кенэ и его школа отвергли основной тезис меркантилизма о происхождении прибыли из обращения и пытались объяснить прирост богатства из процесса производства. Первые статьи Кенэ, посвященные вопросам цен на хлеб и налогам, были помещены в энциклопедии Д.Дидро. В главной работе Кенэ "Экономическая таблица" (1758) (Экономическая таблица Кенэ) впервые сделана попытка провести анализ общественного воспроизводства с позиции установления определенных балансовых пропорций между натуральными (вещественными) и стоимостными элементами общественного продукта. Теоретическая система Кенэ имела для своего времени прогрессивное значение; практические рекомендации, вытекающие из нее (например, переложить все налогообложение на землевладельцев), носили антифеодальный характер. Умер в Версале 16 декабря 1774 года. Сочинения: Избранные экономические произведения, перевод с французского, Москва, 1960. Кенэ принадлежат также труды – Зерновые (Les Grains, 1756); Фермеры (Les Fermiers, 1757); Общие правила экономического управления земледельческим государством (Maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole, 1760), частично опубликованные в Энциклопедии Д.Дидро. Литература: Маркс К., Капитал, том 2, Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, 2 издание, том 24; его же, Теории прибавочной стоимости ( том "Капитала"), часть 1, там же, том 26, часть 1.

Читать далее...

Усама ибн Мункыз

арабский писатель и полководец. Родился в Шейзаре, северная Сирия. Участник сражений с крестоносцами. Путешествовал по Сирии, Египту, Палестине, Месопотамии. Автор "Книги назидания" (1884) — автобиографической хроники, рассказывающей о быте арабов ХII в. и их отношениях с крестоносцами. Книга ценна как художественное произведение и важный исторический источник, дающий представление о жизни средневекового арабского Востока. Ему принадлежат также сборники стихов и исторических рассказов "Книга о посохе", "Книга стоянок и жилищ" и др. Умер в Дамаске в 1188 году. Сочинения: Китаб аль-укказ, Каир, 1953; Китаб аль-мавакиф вальмасакин, Каир, 1956; в русском переводе – Книга назидания, (вступительная статья И.Ю.Крачковского и Е.А.Беляева, 2-е издание), Москва, 1958 (литература, страницы 321–324).

1682

Семен Денисов

глава Выговской старообрядческой общины, духовный писатель. Умер 6 октября 1740 года.

1694

Франсуа Кенэ (Francois Quesnay; Франсуа Квесни)

французский экономист, основоположник школы физиократов. Родился в Мере близ Парижа. В 1718 сдал экзамен на звание врача, в 1744 получил ученую степень доктора медицины и стал придворным врачом при Людовике XV. Проблемами экономики начал заниматься в 60 лет. По определению К.Маркса, существенная заслуга физиократов, и прежде всего Кенэ, состояла в том, что "... они в пределах буржуазного кругозора дали анализ капитала. Эта-то заслуга и делает их настоящими отцами современной политической экономии" (Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, 2 издание, том 26, часть1, страница 12). Кенэ и его школа отвергли основной тезис меркантилизма о происхождении прибыли из обращения и пытались объяснить прирост богатства из процесса производства. Первые статьи Кенэ, посвященные вопросам цен на хлеб и налогам, были помещены в энциклопедии Д.Дидро. В главной работе Кенэ "Экономическая таблица" (1758) (Экономическая таблица Кенэ) впервые сделана попытка провести анализ общественного воспроизводства с позиции установления определенных балансовых пропорций между натуральными (вещественными) и стоимостными элементами общественного продукта. Теоретическая система Кенэ имела для своего времени прогрессивное значение; практические рекомендации, вытекающие из нее (например, переложить все налогообложение на землевладельцев), носили антифеодальный характер. Умер в Версале 16 декабря 1774 года. Сочинения: Избранные экономические произведения, перевод с французского, Москва, 1960. Кенэ принадлежат также труды – Зерновые (Les Grains, 1756); Фермеры (Les Fermiers, 1757); Общие правила экономического управления земледельческим государством (Maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole, 1760), частично опубликованные в Энциклопедии Д.Дидро. Литература: Маркс К., Капитал, том 2, Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, 2 издание, том 24; его же, Теории прибавочной стоимости ( том "Капитала"), часть 1, там же, том 26, часть 1.

|

|

4 июня. События... |

в 1981 году на самолете «Квант» установлен мировой рекорд время набора высоты 6000 м. - 16 мин. 06 сек. И в тот же день еще один результат: высота в горизонтальном полете -6550 м. Оба рекорда ставились в категории «C-1-b» (вес поршневых самолетов от 500 до 1000 кг). Первый из рекордов устанавливался для этой категории впервые. До этого на таких машинах ставили только рекорды времени набора высоты 3000 м, поскольку на борту отсутствовало кислородное оборудование. По отечественным правилам полеты на высотах выше 4-х км на самолетах без гермокабины разрешены только с кислородным прибором (по американским - уже выше 3-х км). Решено было оснастить "Квант" кислородным оборудованием, но установка на борт штатного прибора могла привести к выходу из данной весовой категории. Поэтому изготовили облегченный кислородный прибор лишь с одним баллоном от штатного прибора «КП-13».

|

|

4 июня. События... |

в 1960 году состоялась премьера мультипликационного фильма «Непьющий воробей». Производство: Союзмультфильм, 1960. Режиссер: Леонид Амальрик. Сценарист: Сергей Михалков. Оператор: Михаил Друян. Композитор: Никита Богословский. Художники: Татьяна Сазонова, Надежда Привалова. Актеры: Георгий Вицин, Григорий Шпигель, Леонид Пирогов, Елена Понсова, Леонид Еремеев, Тамара Дмитриева, Геннадий Дудник, Борис Оленин, Клементина Ростовцева, Сергей Мартинсон. По басне С.Михалкова о трезвеннике Воробье, которого "друзья" на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость. Награды, номинации, фестивали: II Международный конкурс санитарно-просветительских фильмов в Варне (Болгария), 1965 -- Золотая медаль.

|

|

4 июня. События... |

в 1940 году на совместном совещании руководства Наркомата авиационной промышленности и ВВС Красной Армии (в тот самый день, когда было принято решение о серийном производстве бомбардировщика «Пе-2» и штурмовика «Ил-2») рекомендован к серийному производству самолет Таирова «Та-3». Однако на деле «Та-3» в серию не попал из-за целого ряда объективных и субъективных причин.

|

|

4 июня. События... |

в 774 году после девятимесячной осады Павия капитулировала перед франками. День спустя Карл Великий принял титул короля лангобардов. Дезидерий был отправлен в один из франкских монастырей.

в 1039 году Gruffyd ap Llewelyn, король Gwynned и Powys, отбивает английское нападение.

в 1039 году в Утрехте умер император Священной Римской империи, король Италии, император и король Бургундии Конрад II (родился в 990). Ему наследовал его 22-летний сын Генрих III.

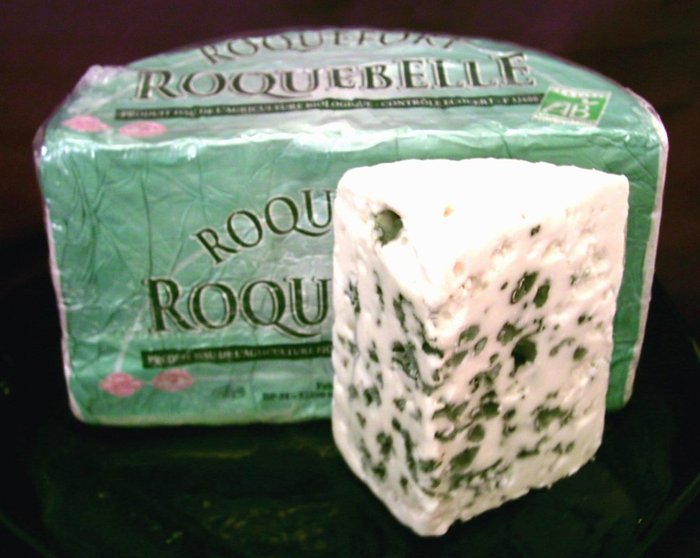

в 1070 году во Франции в одной из пещер у местечка Рокфор местные жители получили новый сорт сыра, который так и называется с тех пор - рокфор.

Читать далее...

в 1039 году Gruffyd ap Llewelyn, король Gwynned и Powys, отбивает английское нападение.

в 1039 году в Утрехте умер император Священной Римской империи, король Италии, император и король Бургундии Конрад II (родился в 990). Ему наследовал его 22-летний сын Генрих III.

в 1070 году во Франции в одной из пещер у местечка Рокфор местные жители получили новый сорт сыра, который так и называется с тех пор - рокфор.

|

|

3 июня родились... |

1940

Татьяна Григорьевна Орда

доярка совхоза «Кореличи» Кореличского района Гродненской области БССР. Родилась в селе Горная Рута (ныне Кореличского района Гродненской области, Республика Беларусь). С 1955 года начала работать полеводом колхоза имени Чапаева. В 1959 году переехала в поселок Кореличи и поступила на работу дояркой совхоза «Кореличи» (позднее – племсовхоз «Кореличи», с 1973 года – племзавод «Кореличи») . С первых дней работы добивалась высоких надоев от закрепленных за нею 14 коров. В 1961 году впервые стала победителем областного социалистического соревнования и стала участницей ВДНХ СССР. В 1965 году добилась удоя от группы своих коров по 4600 килограммов молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи, в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Орде Татьяне Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжала работать дояркой в совхозе. Добилась надоев до 5000 килограммов молока от каждой из 50 коров закрепленной за нею группы. С 1979 по 1992 год — бригадир фермы молодняка крупного рогатого скота племзавода “Кореличи”. В 1977 году заочно окончила Волковысский зооветеринарный техникум. Избиралась делегатом ХХІV съезда КПСС, ХХХ съезда Компартии Белоруссии, депутатом районного совета. Награждена орденом Ленина (22 марта 1966), медалями, в том числе бронзовой медалью ВДНХ СССР (1961), Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

|

|

3 июня родились... |

1925

Анатолий Васильевич Эфрос

русский советский режиссер и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). Родился в Харькове. Его семья была далека от театра – родители работали на авиационном заводе, однако он с детства интересовался театром, много читал о Станиславском и о его спектаклях. Едва закончив школу, начал учебу в Москве, в студии при театре имени Моссовета. В 1944 поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, курс Н.В.Петрова и М.О.Кнебель. Окончил ГИТИС в 1950, дипломный спектакль – Прага остается моею (по тюремным дневникам Юлиуса Фучика). Выбор курса и мастера оказался для Эфроса счастливым: Кнебель, замечательный педагог и прямая ученица К.С.Станиславского, смогла передать молодому режиссеру тонкое понимание психологического театра. Эфрос на всю жизнь остался последователем искусства «переживания», творчески перерабатывая и развивая систему Станиславского и его методы работы с актером. Свои первые спектакли А.В.Эфрос поставил в Рязанском театре, а уже в 1954 стал главным режиссером Центрального Детского театра. При Эфросе ЦДТ (ныне – Молодежный театр) перестал быть исключительно детским. Ни до того, ни после Центральный Детский театр не переживал такого бурного расцвета. При Эфросе туда пришли работать молодые актеры, чьи имена позже составили славу российского театра: О.Ефремов, О.Табаков, Л.Дуров. Именно в ЦДТ в 1950-е закладывались принципы нового российского театра. Важнейший этап раннего творчества Эфроса и российского театра вообще связан с именем драматурга В.Розова. Эфрос поставил множество розовских пьес: В поисках радости (1957), Неравный бой (1960), Перед ужином (1962); позже, в театре Ленинского комсомола – В день свадьбы (1964); в театре на Малой Бронной – Брат Алеша по Достоевскому (1972). А одним из первых спектаклей Эфроса в ЦДТ стала постановка пьесы Розова В добрый час! (1955), где режиссер по настоящему сблизился с О.Ефремовым. Несомненно, что этот спектакль сыграл огромную роль в разработке концепции самого популярного российского театра 1950-х – «Современника», открывшегося двумя годами позже пьесой Розова же (Вечно живые) в постановке Ефремова. Конечно же, Эфрос был одним из основоположников «Современника», об этом свидетельствует и то, что он поставил один из первых спектаклей нового театра – Никто Эдуардо де Филиппо с Ефремовым и Лилией Толмачевой. Феномен Эфроса, сопутствовавший ему на протяжении почти всей творческой жизни (за исключением самого последнего периода) состоял в том, что его слава не была громкой и массовой, он не был «модным» или эпатажным режиссером. Гремели другие режиссерские имена – в 1960-е – О.Ефремова; в 1970-е – Ю.Любимова; именно они – и вполне заслуженно – были кумирами театральной публики. Творческий авторитет Эфроса же был чрезвычайно велик в среде профессионалов – актеров, режиссеров, критиков, драматургов. Нет, спектакли Эфроса несомненно пользовались и зрительским успехом, их любили и с удовольствием смотрели. Но в полной мере оценить всю глубину и новаторство «негромкой» режиссуры Эфроса могли именно профессионалы, хорошо знающие театр изнутри. Показательно, что практически все актеры, работавшие на сценической площадке с Эфросом, вспоминали об этом, как о настоящем счастье. Наверное, это – самый высший уровень признания – стать не просто легендарным режиссером уже при жизни, но стать легендой для своих коллег, как правило, не слишком склонных к восторженным публичным оценкам. После того, как он сумел сделать популярным ЦДТ, его назначили главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (1963) – театр тогда переживал трудные времена, и Управление культуры рассчитывало, что Эфрос сумеет вернуть ему зрительскую любовь. Под знамена режиссера собралась целая плеяда актеров, чьи имена сразу стали известными всей театральной Москве: В.Гафт, А.Дмитриева, А.Збруев, М.Державин, Ю.Колычев, В.Ларионов, А.Ширвиндт, Л.Дуров, О.Яковлева и др. Зритель действительно возвратился в театр – на спектакли Эфроса В день свадьбы (1964), 104 страницы про любовь (1964), Мой бедный Марат (1965), Снимается кино…(1965), Мольер (1966), Чайка (1966). Его лирико-драматические (отнюдь не публицистические!) спектакли по современной драматургии (Розов, Радзинский, Арбузов) были предельно актуальны – они становились сгустками экзистенциальных проблем тогдашней интеллигенции, размышлениями о месте личности в обществе. Однако столь же актуальными были и классические спектакли Эфроса – при том, что в них не было и следа насильственного «осовременивания». Это вызвало недовольство и в 1967 был отстранен от руководства театром. Перешел в театр на Малой Бронной – очередным режиссером. Однако, несмотря на эту должность, театр сразу начали называть «театром Эфроса». Это неофициальное имя театр на Малой Бронной носил не только все семнадцать лет работы в нем Эфроса, но и много лет после его ухода. Эти семнадцать лет были трудными, но счастливыми. Может быть, кстати, и потому, что должность очередного давала возможность больше сосредоточиться на профессии. Традиционно Эфроса окружила блестящая труппа – некоторые актеры ушли за ним вслед из Ленкома. Все актеры Эфроса последовательно считают себя его учениками – включая и тех, кому не довелось учиться на его курсах в ГИТИСе (он с перерывами преподавал там с 1964). На Малой Бронной одновременно работали Л.Дуров, В.Гафт, Н.Волков, О.Яковлева, Л.Броневой, М.Ширвиндт, М.Державин, Л.Круглый, А.Петренко, О.Даль, Е.Коренева, С.Любшин, Г.Сайфулин, Г.Мартынюк, М.Каневский. Для многих из них годы работы с Эфросом стали по-настоящему звездными. Театр на Малой Бронной постепенно становился одним из центров духовной жизни Москвы – и это при наличии Таганки. Однако спектакли Эфроса звучали внятным и весомым контрапунктом спектаклям театра на Таганке. Эфрос был не политиком, но Художником; его современность всегда перекликалась с вечностью. Взаимоотношения Любимова и Эфроса в 1970-е были по-настоящему корпоративно-уважительными: в 1973 Эфрос поставил телевизионный спектакль Всего несколько слов в защиту господина де Мольера с Ю.Любимовым в главной роли; а в 1975 Любимов пригласил А.Эфроса в Театр на Таганке на постановку Вишневого сада, и этот спектакль дал таганковским актерам новый удивительный опыт работы. А спектакли Эфроса на Малой Бронной становились легендами – в первую очередь классика. Три сестры, Ромео и Джульетта, Женитьба, Отелло, Брат Алёша, Дон Жуан, Месяц в деревне – каждый из них был неожиданен и современен, в каждом раскрывались новые ошеломляющие грани таланта его участников. Однако в летопись серьезных художественных побед театра входили и спектакли Эфроса по современным пьесам: Счастливые дни несчастливого человека, Сказки старого Арбата, Человек со стороны, Лето и дым, Директор театра и др. В этот период он много работал на телевидении, находя новые средства выразительности. И – много писал, фиксируя на бумаге свои размышления о настоящем и будущем театре. Несмотря на надежный тыл – главного режиссера театра на Малой Бронной А.Дунаева, который оказывал ему всяческую поддержку, его спектакли трудно выходили на зрителя, запрещались. Однако он жил, как бы не замечая и категорически избегая политических игр, считая политику недостойной театра. Он не был режиссером-трибуном; острая современность его спектаклей зиждилась на проблемах нравственного поиска интеллигенции, он все больше становился ее кумиром. К середине 1970-х приобрел репутацию опального режиссера. В его спектаклях на современную тему обнаружить внутренние социально-политические аллюзии было проще – и они запрещались (как, к примеру, спектакль Обольститель Колобашкин). С классикой было сложнее – однако Эфроса обвиняли в «искажении» классики. Тем не менее, работа на Малой Бронной оказалась последним относительно спокойным этапом жизни режиссера. В 1983 директор театра на Малой Бронной И.Коган объявил войну Эфросу. В 1984 Эфрос покинул театр. Но не просто ушел – он стал главным режиссером театра на Таганке, заменив на этом посту Ю.Любимова. Этот период его жизни стал особенно драматичным. Он оказался втянутым в политические игры, которых всегда сторонился. Впервые Эфроса и его спектакли начали оценивать не по художественным критериям, но социальным. Коллектив театра на Таганке не принял своего нового художественного руководителя. Несомненно, здесь сыграло свою роль и отношение Ю.Любимова, посчитавшего приход Эфроса на Таганку штрейкбрехерством, и громко заявившего о «предательстве» коллеги. К творческому сотрудничеству с новым главным режиссером оказались способны немногие таганковские актеры – В.Золотухин, В.Смехов, А.Демидова. Остальная труппа объявила ему жестокий бойкот; в ход пошли самые некорректные приемы борьбы. Последние спектакли Эфроса – восстановление Вишневого сада, постановки На дне, Мизантроп, Прекрасное воскресенье для пикника были осуществлены через огромное сопротивление труппы. Многие из участников этого ужасного конфликта позже с горечью говорили о своей неправоте. Однако это было гораздо позже. Эфрос скончался от инфаркта 13 января 1987 года. Время все расставило на свои места: имя А.В.Эфроса стало неотъемлемой частью истории российского театрального искусства, наряду с его самыми лучшими представителями – К.С.Станиславским, Е.Б.Вахтанговым, В.Э.Мейерхольдом, А.Я.Таировым. Фильмография: Шумный день (1960, совместно с Г.Натансоном); Високосный год (1961), Двое в степи (1962); Борис Годунов (ТВ 1970); Марат, Лика и Леонидик (1972); Всего несколько слов в защиту господина де Мольера (ТВ 1973); Страницы журнала Печорина (ТВ 1974); Таня (ТВ 1974); Фантазия (ТВ 1976); В четверг и больше никогда (1977); Месяц в деревне (1983); Тартюф (ТВ-версия спектакля МХАТ 1984).

|

|

3 июня родились... |

1922

Александр Иванович Мошкин

автоматчик 1-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 70-й морской стрелковой бригады 7-й армии Карельского фронта, старший краснофлотец. Родился в деревне Малая Чернушка ныне Уржумского района Кировской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. В Красную Армию призван в 1941 году Лебяжским райвоенкоматом Кировской области. Служил на Тихоокеанском флоте. В том же году на фронте. Автоматчик 1-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 70-й морской стрелковой бригады (7-я армия, Карельский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший краснофлотец Александр Мошкин участвовал в морском десанте в междуречье Тулоксы и Видлицы. Этот десант, высаженный 23 июня 1944 года кораблями Ладожской военной флотилии, при поддержке авиации 7-й воздушной армии и кораблей Краснознамённого Балтийского флота, занял важное место в наступательной операции лета 1944 года в южной Карелии. Перед моряками-десантниками стояла задача: перерезать дороги, идущие вдоль ладожского побережья от Питкяранты на Олонец и этим лишить врага основной коммуникации, связывающей фронт с тылом. 24 июня 1944 года противник, подтянув крупные силы пехоты, и при поддержке артиллерии, миномётов и бронепоезда, перешёл в наступление, пытаясь сбросить советских десантников в озеро. Контратаки врага следовали одна за другой, три дня на плацдарме шли ожесточённые бои. Особенно сильный натиск противник оказывал на участке 1-й стрелковой роты автоматчиков, где сражался старший краснофлотец Александр Мошкин. Здесь враг сосредоточил более батальона пехоты, несколько батарей артиллерии и миномётов. Первая контратака была предпринята около десяти часов утра, после мощного огневого налёта. Но советские воины не дрогнули, и как только вражеская пехота пошла в атаку, на неё обрушился шквал ответного огня. Не выдержав отпора и понеся потери, враг отступил. Однако, располагая резервами, финские войска повторяли контратаки до позднего вечера. За день 24 июня 1944 года рота автоматчиков отбила девять вражеских контратак. В этом тяжелом оборонительном бою старший краснофлотец Мошкин подавал пример стойкости и отваги. Удачно окопавшись, он в упор расстреливал наседавших врагов. Более 30 неприятельских трупов валялись перед его окопом. Вечером, после отражения девятой контратаки, Александр Мошкин был ранен. К тому же у него кончились патроны. Группа находившихся поблизости финских солдат, заметив, что автомат у него замолчал, окружила моряка, пытаясь взять его в плен. Но у мужественного воина ещё оставалась граната. Ею старший краснофлотец Мошкин подорвал себя вместе с вражеской группой. В кандидатской карточке героя была найдена записка: «Клянусь бороться, не щадя своей жизни, за полное освобождение нашей прекрасной Родины».Похоронен в братской могиле воинов в посёлке Ильинский Олонецкого района Республики Карелия. Прах А.И.Мошкина перезахоронен в братское захоронение в парке на проспекте Урицкого города Лодейное Поле Ленинградской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему красноармейцу Мошкину Александру Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Именем Героя названа улица в городе Лодейное Поле Ленинградской области, и где в память о нём установлен обелиск.

|

|

3 июня родились... |

1908

Андрей Ефремович Писаренко

командир 6-й стрелковой роты 1035-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, лейтенант. Родился в городе Санкт-Петербург в семье рабочего. Белорус. В 1927 году ушёл служить в ряды Красной Армии, где находился до 1935 года. В 1937 году окончил сельскохозяйственный институт. Работал прорабом на предприятиях дорожного строительства в городе Полоцк Витебской области. В 1939 году вторично призван в ряды Красной Армии. В том же 1939 году окончил курсы усовершенствования командного состава. Принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Юго-Западном, Брянском и Центральном фронтах. 29-30 сентября 1943 года командир роты 1035-го стрелкового полка лейтенант А.Е.Писаренко отличился в бою за село Ротичи Чернобыльского района Киевской области. На подступах к этому населенному пункту гитлеровцы сосредоточили пехоту, артиллерию, два танка с десантом и самоходную пушку. Лейтенант А.Е.Писаренко, достигнув со своей ротой безымянного кургана, был атакован. Советские воины открыли по наступающим гитлеровцам огонь, одна за другой захлебывались атаки фашистов. В роте осталось в живых три бойца. Вместе с ними командир смело отражал гранатами вражеские танки. В этом поединке лейтенанту А.Е.Писаренко гусеницей раздавило руку. Но он не оставил поле боя, а продолжал отбиваться одной рукой. Снаряд, посланный с другого фашистского танка, угодил в то место, где находился командир роты. От сильного взрыва он навсегда потерял зрение, но контратака противника была отбита, и батальон получил возможность продвинуться вперёд для выполнения поставленной задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на Западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Писаренко Андрею Ефремовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3871). С октября 1943 года лейтенант А.Е.Писаренко находился в отставке по инвалидности. Сначала жил в городе Владимир, куда была эвакуирована его семья. С сентября 1944 по ноябрь 1945 года работал председателем Владимирской областной организации Всесоюзного общества слепых. Затем переехал в Полоцк. Умер 24 февраля 1966 года. Похоронен в Полоцке. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943), орденом Александра Невского (21 октября 1943), медалями.

|

|

3 июня родились... |

1900

Константин Андреевич Вершинин

командующий 4-й воздушной армией 2-го Белорусского фронта, генерал-полковник авиации. Родился в деревне Боркино Яранского уезда Вятской губернии, ныне в составе Санчурского района Кировской области. Русский. Из семьи крестьянина-бедняка. Окончил сельскую церковно-приходскую школу. С 1911 года работал плотником, лесорубом. С началом первой мировой войны устроился на судоремонтный завод в селе Звенигово, учился в вечерней школе для рабочих. В Красной Армии с июня 1919 года, призван по мобилизации. Служил красноармейцем и агитатором запасного полка в Симбирске. В 1920 году окончил Симбирские пехотные командные курсы. Участник Гражданской войны: в октябре 1920-июле 1921 – командир роты, а с января 1921 года - командир батальона 49-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии (Западный фронт, весной 1921 года полк переброшен в Орёл). Участвовал в боях против банд С.Н. Булак-Балаховича в Белоруссии, в подавлении восстания в Воронежской губернии, в подавлении Тамбовского восстания ("Антоновщина"). В июле 1921 года направлен на учёбу. В 1923 году окончил Высшую тактико-стрелковую школу комсостава РККА имени Коминтерна (будущие курсы «Выстрел»). С 1923 года командовал учебной ротой в 12-й Краснознамённой пехотной школе Приволжского военного округа (Симбирск). С 1928 года - командир стрелкового батальона 2-го стрелкового полка Казанской стрелковой дивизии Приволжского военного округа (Симбирск). С 1929 года заочно учился в Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе, окончил первый курс. В 1930 году переведён в Военно-воздушные силы (ВВС). В 1932 году окончил Военно-воздушную академию имени Н.Е.Жуковского. С июня 1932 года - помощник начальника тактического отдела Научно-испытательного института ВВС РККА. С января 1933 года - начальник оперативного отдела штаба 20-й авиабригады в Харькове (Украинский военный округ). С февраля 1934 года – командир авиаэскадрильи Липецкой высшей лётно-тактической школы ВВС. В 1935 году экстерном окончил 1-ю Качинскую военную авиационную школу лётчиков имени А.Ф.Мясникова. С 1938 года – помощник начальника по лётной подготовке Липецких Высших авиационных курсов усовершенствования лётного состава. В 1940 году после группового лётного происшествия полковник К.А.Вершинин был отдан под суд военного трибунала, которым был полностью оправдан. Тем не менее в дисциплинарном порядке был понижен в воинском звании до подполковника и назначен заместителем командира 49-й авиационной дивизии. В мае 1941 года восстановлен в звании полковника, возвращён в Липецк и назначен начальником Липецких Высших авиационных курсов усовершенствования лётного состава. Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 1941 - мае 1942 года – командующий ВВС Южного фронта. В мае-сентябре 1942 года – командующий 4-й воздушной армией; с сентября 1942 года – командующий ВВС Закавказского фронта. С мая 1943 года до конца войны вновь командовал 4-й воздушной армией на Северо-Кавказском и 2-м Белорусском фронтах. Под его руководством лётчики в тесном взаимодействии с наземными войсками участвовали в оборонительных сражениях на Украине и в Ростовской (1941 года) и Барвенково-Лозовской наступательных операциях, в 1942 году вели воздушные сражения в небе Донбасса и на Дону, сдерживая наступление превосходящих сил противника, защищали Северный Кавказ, в 1943 году сражались на Кубани и Таманском полуострове, одержали победу в воздушном сражении над "Голубой линией". В 1944 году 4-я воздушная армия участвовала в освобождении Крыма, а затем в составе 2-го Белорусского фронта обеспечила стратегическое превосходство авиации и успех наземных войск в ходе наступательной операции «Багратион», в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и в Берлинской операциях. За успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм генерал-полковнику авиации Вершинину Константину Андреевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С марта 1946 года по сентябрь 1949 года – Главнокомандующий ВВС – заместитель Министра обороны СССР. С сентября 1949 года служил в Войсках ПВО страны, с февраля по сентябрь 1950 года командовал 57-й воздушной армией (в Прикарпатском военном округе), с сентября 1950 года по сентябрь 1951 года – 24-й воздушной армией (Группа советских войск в Германии). В сентябре 1951 - апреле 1953 года – командующий войсками ПВО пограничной линии - заместитель Главнокомандующего ВВС. С апреля 1953 года - первый заместитель командующего, а с июня 1953 года по май 1954 года – командующий Войсками ПВО страны. С июня 1954 года по апрель 1956 года – командующий войсками Бакинского района (с августа 1954 года - округа) ПВО. Затем возвращён в ВВС и с апреля 1956 года – заместитель Главкома ВВС по высшим учебным заведениям. С января 1957 года по март 1969 года – главнокомандующий ВВС – заместитель Министра обороны СССР. С марта 1969 года – генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Жил в городе-герое Москве. Умер 30 декабря 1973 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 7). Генерал-майор авиации (22октября 1941); генерал-лейтенант авиации (17 марта 1943); генерал-полковник авиации (23октября 1943); маршал авиации (3 июня 1946); Главный маршал авиации (8 мая 1959). Награждён шестью орденами Ленина (23 декабря 1942, 21 июля 1944, 19 августа 1944, 21 февраля 1945, ...), орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени (27 марта 1942, 3 ноября 1944, ...), тремя орденами Суворова 1-й степени (16 мая 1944, 10 апреля 1945, 29 мая 1945), орденами Суворова 2-й степени (25 октября 1943), Отечественной войны 1-й степени (22 февраля 1943), медалью "За оборону Кавказа", другими медалями, иностранными наградами: орденами «Воинская доблесть» (Польша), «Крест Грюнвальда» (Польша). Член РКП(б)/КПСС с февраля 1919 года. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-1956 годах, член ЦК КПСС в 1961-1971 годах. Депутат Верховного Совета СССР в 1946-1950 и 1954-1970 годах. Его имя носит улица в Москве; на одном из зданий Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского установлена мемориальная доска. Сочинения: Четвёртая воздушная. Москва, 1979.

Аннотационная доска установлена в Москве по адресу: улица Народного Ополчения, дом 43, корпус 1. Дата смерти указана неверно: К.А.Вершинин скончался в 1973 году.

|

|

3 июня родились... |

1885

Борис Давидович Камков (псевдоним; настоящая фамилия - Кац)

социалист, лидер российских социалистов-революционеров, один из создателей партии левых эсеров. Родился в селе Кобыльня, ныне Флорештского района Молдавии. Сын земского врача-еврея. Участвовал в революционном движении в Кишинёве, Одессе, Николаеве. В 1904 арестован как член боевой организации эсеров. В 1905 выслан в Туруханский край. B 1907 бежал за границу. Установил связи с M.A.Натансоном, В.М.Черновым; сотрудничал в эмигрантской прессе. В 1911 окончил Гейдельбергский университет, юрист. В годы Первой мировой войны «интернационалист». Входил в редакцию антивоенной газеты «Жизнь», в Парижскую группу содействия ПСР; участник Циммервальдской конференции (1915). В 1915 один из учредителей «Комитета помощи русским военнопленным», который, помимо оказания материальной помощи, проводил революционную пропаганду. Зарубежная агентура охранки указывала, что комитетом напечатано и распространено «несколько тысяч килограммов изданий ПСР. К осени 1916 обслуживалось более 100 лагерей.» После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию через Германию. Правая печать обвинила Камкова в «шпионаже». В апреле 1917 избран в Петроградский Совет РСД; много сделал для объединения радикально настроенных депутатов Совета. На 2-й Петроградской конференции ПСР (3-5 апреля) был содокладчиком по вопросу о войне. Охарактеризовал (4 апреля) оборонческую позицию докладчика ЦК А.Р.Гоца, как «социал-патриотическую с интернационалистским антуражем» и потребовал от ЦК сделать шаги «в сторону ликвидации войны». Резолюцию Камкова не приняли, но избрали членом ПК ПСР. 3 мая 1917 на объединённом заседании Северного областного, Петроградских городского и районных комитетов с фракцией ПСР Петросовета Камков выступил против вхождения эсеров во Временное «буржуазное» правительство. «Камковцы» вынесли свои разногласия с ЦК на Северную областную конференцию ПСР, конференция их не поддержала; но Камков и его единомышленники П.П.Прошьян и А.М.Устинов были избраны в Северный областной комитет ПСР, хотя на 1-м Всероссийском съезде Советов КД на выборах в Исполком Всероссийского Совета КД 19 мая Камков получил лишь 10 голосов. На III съезде ПСР левые выставили содокладчиков по основным пунктам повестки. Камков говорил о войне и мире. Он отверг тезис докладчика Гоца о том, что после Февраля война перестала быть империалистической, потребовал обязать союзников ответить: согласны ли они прекратить войну, «если центр. монархии примут условия мира, продиктованные Советом РСД». Камков не добился успеха, его даже не включили в список для выборов ЦК. Убедившись в невозможности изменить политику ПСР, Камков, M.A.Натансон (Бобров) и М.А.Спиридонова стали инициаторами создания Оргбюро левых эсеров. Их фракции оформились в Исполкоме Всероссийского Совета КД и во ВЦИК. На I-м Всероссийском съезде Советов РСД (3-24 июня 1917) Камков был избран во ВЦИК, работал в его Аграрном отделе. В Июльские дни на объединённом заседании ВЦИК и Исполкома Всероссийского Совета КД 9 июля поддержал требования делегации рабочих об отставке «министров-капиталистов» и переходе власти к Советам, был против принятия резолюции, объявляющей Временное правительство «правительством спасения революции… с неограниченными полномочиями», высказал опасение, что борьба Временного правительства с контрреволюцией будет направлена против «политических течений, стоящих в оппозиции к большинству Советов». 9 июля Газета «Земля и Воля» опубликовала декларацию Оргбюро и фракций левых эсеров ВЦИК и Исполкома Всероссийского Совета КД, а также письмо в газету В.А.Алгасова, А. Л. Колегаева, Камкова. Левые заявили, что намерены «отграничиться от политики, усвоенной руководящим большинством, и оставляют за собой... полную свободу выступлений». 12 июля авторов письма исключили из ПСР «за принадлежность к новой организации», не подчиняющейся ЦК. Левые согласились в обмен на отмену санкции ЦК распустить Оргбюро. Впоследствии Камков писал, что «борьба между революционным социализмом и буржуазным реформизмом вырастала из противоборства, "неизбежного в период больших социальных потрясений... для всех социалистических партий.» Левым эсерам было важно заручиться поддержкой с мест. Камков ездил по городам с лекциями или для участия в съездах и конференциях. Его выступление на 1-м съезде солдатских Советов Казанского ВО и публичные лекции (30 июля — 2 августа) получили общественный резонанс. 3 августа «Крестьянская Газета» Казанского губернского земства писала, что «доклад был восторженно встречен аудиторией, которая рёвом и свистом не давала выступать с возражениями докладчику». 6-10 августа Камков участвовал в работе 7-го Совета ПСР. 10 сентября 7-я Петроградская конференция ПСР одобрила резолюцию (отклонённую Советом партии), требовавшую перемирия, передачи власти Советам, а земли — земельным комитетам; осуждавшую коалицию с буржуазией и настаивающую на образовании «однородного социалистического правительства». Камков был вновь избран членом ПК ПСР. В Демократическом совещании (14-22 сентября 1917), в Предпарламенте (22 сентября- 25 октября 1917) Камков отстаивал свои позиции. Неприятие большинством предложений Камкова привело его к сближению с большевиками. 6 октября состоялись переговоры Л.Б.Каменева и Л.Д.Троцкого с Камковым, M.A.Натансоном и А.А.Шрейдером. Большевики информировали о намерении уйти из Предпарламента и предложили левым эсерам присоединиться к ним. Левые эсеры ответили, что в Предпарламенте останутся, но обещали «полную поддержку большевикам в случае революционного выступления вне его». Осенью 1917 Камков занял главенствующее положение в крупнейшей в стране петрогрдской организации ПСР[13]. Эсеры Петрограда выдвинули его кандидатом в Учредительное Собрание, 8-я городская конференция ПСР 15 октября переизбрала членом ПК. Камков направлял усилия на подготовку II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, привлечение к его работе Советов крестьянских депутатов, организацию рабочих и солдат для поддержки съезда на случай, «если бы Временное правительство не ушло добровольно в отставку». Одновременно стремился не дать большевикам захватить власть до съезда, что, по его мнению, разведёт советские партии по разные стороны баррикад и ввергнет страну в гражданскую войну. Камков поддержал участие левых эсеров в Петроградском военно-революционном комитете. 25 октября на заседании фракции ПСР II Всероссийского съезда Советов, выступал за участие в его работе, а после отказа правых участвовал в формировании левоэсеровской фракции и согласился представлять её в Президиуме съезда; входил в «Комиссию по контактам с большевиками». В ноябре Камков объяснял свои действия: «Мы, как политические деятели, в момент, когда происходит событие громадное по своему историческому значению... меньше всего могли заниматься моральной характеристикой. Нам было ясно, что наше место – быть с революцией» На II-м Всероссийском съезде Советов Камков не согласился с утверждением декларации, зачитанной Л.Д.Троцким, что уход правых эсеров и меньшевиков со съезда «не ослабляет Советы, а усиливает их, так как очищает от контрреволюционных примесей рабочую и крестьянскую революцию». настаивал на формировании правительства из всех сов. партий. «Левые не должны, – заявил Камков, – "изолировать себя от умеренных демократических сил, необходимо искать соглашения с ними". Камков утверждал: опасность реставрации не устранена, большевики не имеют большого влияния в деревне, а "крестьянство – это пехота революции, без которой революция должна погибнуть.» Пытаясь добиться от большевиков согласия на широкую правительственную коалицию, с включением в СНК всех социалистических партий, Камков (а с ним В.А.Карелин и В.Б.Спиро, затем А.Л.Колегаев) отказался от участия в СНК. Камков рассказывал: «"...мы понимали, что не поможем делу, если в эту чисто большевистскую власть вольём одного или двух левых эсеров, ...что мы косвенно являемся виновниками и той гражданской войны, которая была неизбежна и которая ныне действительно имеет место"; левые эсеры хотели, чтобы новая власть "была признана если не всей революционной демократией, то хотя бы её большинством... Наша задача... связать порванную цепь, объединявшую два фронта русской демократии.» Всероссийский съезд Советов признал, что ВЦИК может быть пополнен «представителями крестьянских Советов и тех групп, которые ушли со съезда». 27 октября на 1-м пленуме ВЦИК большевики декларировали: «осуществляя принцип коалиции на деле, народные комиссары не могут и не закрывают дверей перед теми, кто на основе принципов, намеченных съездом, захочет работать вместе с ними». Камков участвовал в переговорах при Викжеле о создании «однородного социалистического правительства». ЦК ПСР решениями от 29 октября. 1 и 8 ноября он исключил из партии «всех принявших участие в большевистской авантюре и не ушедших со съезда Советов». В этой ситуации Камков участвовал в оформлении левоэсеровской партии, так как считал, что в провоцировании гражданской войны виновны «правые, которые не хотели соглашения с большевиками». Однако уже 6 ноября он вошёл во Временное центральное бюро, основной задачей которого была подготовка учредительного съезда ПЛСР. На II Всероссийском съезде Советов РСД Камков был избран во ВЦИК, стал членом его Президиума и Бюро фракции левых эсеров; с 6 ноября возглавлял вместе с Г.Е.Зиновьевым Международный отдел. Камков выступал по проблемам: левого блока, конструкции ВЦИК, мира или войны, восстановления попранных большевиками гражданских свобод. На Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов Крестьянских депутатов Камков — товарищ председателя Президиума; 14 ноября участвовал в переговорах с большевиками о слиянии ВЦИК II созыва с Исполкомом, сформированным этим съездом, и об участии левых эсеров в правительстве. На I съезде ПЛСР в докладе «О деятельности фракции левых эсеров на съезде Советов РСД» Камков отметил противоречия между большевиками и левыми эсерами, в основе которых лежит попытка большевиков утвердить «диктатуру пролетариата», а наше требование — «диктатура демократии». Однако Камков высказался за тесный блок обеих партий, за расширение его той частью революционной демократии, которая должна понять ошибочность своей позиции. И мы «общими усилиями создадим такую власть, по отношению к которой никто не мог бы сказать, что это власть отдельной партии, …но власть революционной демократии». Съезд образовал Партию левых социалистов-революционеров (интернационалистов). На выборах в ЦК за Камкова и Спиридонову проголосовали 68 человек, лишь Натансон получил больше голосов — 69. Камков участвовал в разгоне Учредительного Собрания, в объединении 13 января III Всероссийского съезда Советов РСД и III Всероссийского съезда Советов КД в создании Крестьянской секции ВЦИК, в выработке закона о социализации земли. Камков сосредоточил усилия на работе во ВЦИК и в ЦК ПЛСР. Он настаивал на сближении с большевиками главным образом потому, что они боролись против войны, одобрил участие левых эсеров в Брестской мирной делегации. На III Всероссийском съезде Советов РСКД (10-18 января) Камков говорил сторонникам продолжения войны: «Для вас необходимо одно: воюй во что бы то ни стало, воюй до последнего солдата, хотя бы это вело к гибели революции".» Однако на IV Всероссийском съезде Советов, посвящённом ратификации Брестского договора, Камков вдруг заявил: «..договор ведёт к полному удушению русской революции", ЦК ПЛСР отзывает своих представителей из СНК и "сделает всё от него зависящее, чтобы оказать вооруженное сопротивление на всех фронтах".» Во второй половине марта 1918 Камков, Карелин и Штейнберг отправились на Юг агитировать за срыв Брестского мира и помогать местным левым эсерам в организации боевых отрядов. Вернулись они в Москву перед открытием II съезда ПЛСР. Главным стал доклад Камкова о разрыве правительственного блока. 25 апреля на организационном заседании ЦК Камков был избран председателем Президиума ЦК ПЛСР. Руководимый Камковым ЦК ПЛСР в первой половине мая формирует Центральный отдел боевых дружин и партизанских отрядов, созывает совещание левых эсеров — военных специалистов[31] Камков создает группу для проведения террористических актов против руководителей германской армии; особое внимание уделяет участию левых эсеров в правительстве Украины — «Повстанческой девятке», союзу с эсерами-максималистами, украинскими левыми эсерами; принимает решения, направленные на ограничение карательной политики большевиков, против исключения из Советов меньшевиков и правых эсеров; выступает с протестами против аграрной политики СНК, декретов о продовольственной диктатуре (май), о комитетах бедноты (июнь); ведёт подготовку Крестьянского съезда для защиты хлеборобов от произвола большевиков. 24 июня ЦК постановил положить конец мирной передышке путём ряда террористических актов и восстания рабочих и ’ крестьян против оккупантов. «Мы рассматриваем свои действия как борьбу против настоящей политики СНК.» ЦК поручил Камкову теоретически обосновать (в газетах, листовках) необходимость и цели грядущей акции. Постановление не ориентировало партию на вооруженное восстание против большевиков. На III съезде ПЛСР отчёты с мест показали, что в провинции доминируют хорошие отношения между большевиками и левыми эсерами, что большинство населения поддерживает Брестский мир и воевать не желает. Камков заявил, что «Брест — могильщик мировой революции, что все беды в стране связаны с ним». Н.А.Рославец — оппонент Камкова, — заметила: «…если бы товарищ Камков, а не Ленин стоял во главе правительства, то мы сидели бы не здесь, а в Туруханском крае». В заключительном слове Камков сказал: «..нужно вновь поднять революционное восстание крестьянства и рабочих для восстановления попранных завоеваний революции. В этой борьбе мы, левые эсеры, сыграем главную и решающую роль. Мировая революция придёт путём нашего восстания против германского империализма".» Его поддержали Спиридонова, Карелин, Прошьян. Съезд избрал ЦК из сторонников жёсткой по отношению к большевикам линии. На V Всероссийском съезде Советов левые эсеры имели лишь 30, 3 % мест — через съезд осуществить планы ЦК было невозможно. Камков выступил 5 июля как содокладчик и оппонент Ленина. Он заявил, что «политика СНК губительна и смертельна для международной революции и товарищ Ленин со всеми остальными большевиками будет сметён, если он и дальше будет идти по этому пути.» Камков утверждал, что дать хлеб могут только местные Советы, а не продотряды. Они «только губят продовольственное дело... поднимают трудовое крестьянство против Советов" и комбеды– "комитеты деревенских лодырей... лучшее средство подорвать в корне Советскую власть... Мы вам откровенно заявляем, что не только ваши отряды, но и ваши Комитеты бедноты мы выбросим вон.» От имени фракции Камков внёс резолюцию, выражающую недоверие политике СНК. 6 июля 1918 начались Левоэсеровские восстания против большевиков. Германский посол В. Мирбах был убит членами ПЛСР Блюмкиным и Андреевым. Дальше всё шло не так, как задумал ЦК ПЛСР. Война не началась, левые коммунисты не искали союза, провинция, за малым исключением, не поддержала. Камков с группой членов ЦК был в штабе отряда Д.И.Попова — основной вооруженной силы левых эсеров. Как и другие члены ЦК (кроме Прошьяна), настаивал на оборонительных действиях. По заверениям эсерки Б.А.Бабиной, Камков в 1922 (в Бутырках) утверждал: «…у нас вовсе не было намерения их свергать… на нашей стороне была большая часть народа и армии. Именно это последнее мы и хотели продемонстрировать — им и германским империалистам». 6 — 7 июля выступление левых эсеров было подавлено. Камков и ряд членов ЦК ушли в подполье. Из ПЛСР откололись части, образовавшие Партия народников-коммунистов и Партия революционного коммунизма. Они отмежевались от московских событий и высказались за сотрудничество с большевиками. На VI съезде ПЛСР ответ за 6 июля держали Камков, Карелин и Прошьян, не пересмотревшие своих убеждений. Камков заявил, что когда придёт мировая революция, «не большевики, а левые эсеры будут иметь шансы на успех и победу». Д.А.Черепанов — оппонент Камкова, — усомнился в том, что на месте РКП(б) ПЛСР «сколько-нибудь длительное время стала бы терпеть существование другой партии», ставящей препоны на её пути[42]. Г.Л.Лесновский говорил: «Революционер перед взрывом... обдумывает всё, подготовляет, рассчитывает каждую мелочь, прежде чем взорвать. Ребёнок же, в страшном нетерпении сделать поскорее, сердится и топает ножкой"». Тем не менее съезд принял резолюцию Камкова и избрал его в ЦК. 27 ноября Ревтрибунал при ВЦИК рассмотрел дело о заговоре ЦК ПЛСР «против Советской власти и революции». Из 14 человек, проходивших по процессу, присутствовали лишь Спиридонова и Ю.В.Саблин. Остальные, в том числе Камков, были в «бегах». Суд приговорил 10 человек, в том числе Камкова, к заключению «в тюрьму с применением принудительных работ на три (3) года». В декабре 1918 Камков в Литве воссоздавал партийные организации, затем стал одним из лидеров Украинской ПЛСР. В январе 1920 в Москве Камков был арестован, но в мае освобождён. В феврале 1921 арестован вновь. По воспоминаниям сокамерников, Камков был уверен, что диктатура большевиков — обречена, что борьба левых эсеров останется в памяти поколений. В 1923 сослан в Челябинск, затем в Тверь, Воронеж. Отсидел 2 года в тюрьме по делу «Трудовой крестьянской партии». С 1933 в ссылке в Архангельске. Камков был арестован ОГПУ в феврале 1937. В марте 1938 выступал свидетелем на процессе «Правотроцкистского антисоветского блока». 29 августа 1938 года Тройкой НКВД по Московской области осуждён к расстрелу, приговор приведён в исполнение в тот же день на Бутовском полигоне. Реабилитирован 27 апреля 1992 г. прокуратурой Российской Федерации. Сочинения: Les Socialistes-Revolutionnaires de gauche, Geneve, 1918; Камков Б.Д. Две тактики / Б.Д.Камков. — Петроград:Революционный социализм, 1918. — 29 страниц; Камков Б.Д. Кто такие левые социалисты-революционеры / Б.Д.Камков. — Петроград: Тип. ВЦИК, 1918. — 14 страниц.

|

|

3 июня родились... |

1876

Николай Нилович Бурденко

выдающийся русский хирург, основоположник российской нейрохирургии, Главный хирург Красной Армии, профессор кафедры факультетской хирургической клиники 1-го Московского ордена Ленина медицинского института, директор Центрального нейрохирургического института, академик Академии наук СССР, генерал-лейтенант медицинской службы. Родился в селе Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии, ныне город Пензенской области. Окончил Каменскую земскую школу и Пензенское духовное училище. В 1891 году поступил в духовную семинарию. После её окончания в 1897 году приехал в Томск и поступил в Томский государственный университет. В 1899 году Бурденко был исключён из университета за участие в студенческом революционном движении и вынужден был уехать из Томска. Тогда проявились главные качества характера Бурденко, которым он остался верен до последнего вздоха – активная жизненная позиция, решительная борьба с любыми возникающими трудностями, кипучая инициатива, самоотверженность, патриотизм. Проработав почти год в колонии для больных туберкулезом детей, благодаря помощи ряда профессоров, Бурденко было разрешено вернуться в университет. Вскоре он переводится в Юрьевский университет (ныне в городе Тарту в Эстонии). В соответствии с тогдашним порядком преподаватели и студенты выезжали на борьбу с эпидемиями. Бурденко был непременным участником таких медицинских отрядов, участвовал в ликвидации эпидемий тифа, черной оспы, скарлатины. С началом русско-японской войны добровольцем поступил в военно-санитарный отряд. Свыше года в составе отряда участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. Был ранен при выносе раненных солдат из-под огня неприятеля. Награжден солдатским Георгиевским крестом. Эти обстоятельства позволили Николаю Бурденко окончить университет только в 1906 году, но зато он был уже крупным сформировавшимся ученым и практиком. С 1907 года – хирург Пензенской земской больницы. В 1909 году защитил диссертацию и стал доктором медицины. С 1910 года - профессор Юрьевского университета по кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. В начале первой мировой войны вновь добровольно добился назначения в действующую армию. С 1914 консультант медицинской части Северо-Западного фронта, с 1915 - хирург-консультант 2-й армии, с 1916 – хирург-консультант госпиталей Риги. Занимался организацией военно-санитарных отрядов, госпиталей и медико-эвакуационных пунктов. Много оперировал в полевых и армейских госпиталях. Активно добивался улучшения медицинской помощи раненых на всех этапах, начиная с их эвакуации с поля боя. В марте 1917 года при Временном правительства назначен главным военно-санитарным инспектором российской армии. Летом 1917 года контужен в бою при выезде в действующую армию. По состоянию здоровья вернулся в Юрьевский университет и назначен заведующим кафедрой хирургии, которой некогда руководил его высший авторитет – великий профессор Н.И.Пирогов. Профессор Бурденко сразу сознательно принял Октябрьскую революцию. В 1918 году с группой профессоров переехал из Юрьева в Воронеж, один из инициаторов создания Воронежского университета и профессор в нем. Одновременно в годы Гражданской войны – консультант воронежских госпиталей РККА.С 1923 года - профессор медицинского факультета Московского университета, в 1930 году преобразованном в 1-й Московский медицинский институт. В этом институте Бурденко до конца жизни руководил факультетской хирургической клиникой, носящей теперь его имя. Автор первого «Положения о военно-санитарной службе Красной армии». С 1929 года Николай Бурденко — директор нейрохирургической клиники при Рентгеновском институте Народного комиссариата здравоохранения СССР, на базе которой в 1934 был учреждён Центральный нейрохирургический институт – первый в мире. Николай Бурденко одним из первых ввёл в клиническую практику хирургию центральной и периферической нервной системы; исследовал причину возникновения и методы лечения шока, внёс большой вклад в изучение процессов, возникающих в центральной и периферической нервной системе в связи с оперативным вмешательством, при острых травмах; разработал бульботомию — операцию в верхнем отделе спинного мозга. Бурденко создал школу хирургов с резко выраженным экспериментальным направлением. Ценным вкладом Бурденко и его школы в теорию и практику нейрохирургии явились работы в области онкологии центральной и вегетативной нервной системы, патологии ликворообращения, мозгового кровообращения и др. Подлинную революцию Николай Бурденко произвел в лечении мозговых опухолей. Операции на мозге до Бурденко производились редко и насчитывались во всем мире единицами. Профессор Бурденко разработал более простые методы проведения этих операций и тем самым сделал их массовыми. Кроме того, он предложил ряд оригинальных операций, какие до него никогда не производились. Тысячи людей были спасены от смерти и тяжелых болезней благодаря тому, что профессор Бурденко открыл возможность производить операции на твердой оболочке спинного мозга, пересаживать участки нервов, оперировать на самых глубоких и ответственных участках спинного и головного мозга. Хирурги Англии, США, Швеции и других стран приезжали в Москву, чтобы приобщиться к новым идеям и поучиться у советского ученого. С 1929 года был председателем Московского хирургического общества, с 1932 по 1946 - председателем правления Общества хирургов РСФСР. Несмотря на прогрессирующую потерю слуха, исключительно много работал.

В 1937 году назначен Главным хирургом-консультантом при Военно-медицинском управлении Красной Армии. В 1939 году Н.Н. Бурденко избран действительным членом Академии наук СССР. А через несколько месяцев 64-летний академик выехал на фронт советско-финской войны, где провел весь период боевых действий. Именно по опыту финской войны Бурденко разработал передовое по тому времени положение о военно-полевой хирургии, внедренное в жизнь и успешно применявшееся в Великой Отечественной войне. Был главным редактором ряда медицинских журналов. С началом Великой Отечественной войны Николай Нилович Бурденко был призван в Красную Армию 1 августа 1941 года. Тогда же ему присвоено воинское звание "корпусный врач", он назначается Главным хирургом Красной Армии и много времени проводит на фронтах. Нередко для проведения сложных операций добирался до полковых и дивизионных медсанбатов. Лично произвел тысячи сложнейших операций. Организовал работу по оперативному сбору материалов о ранениях и внедрению в практику новейших способов лечения.

В годы войны им создано учение о боевой ране. Во главе бригады врачей он лично испытывает во фронтовых госпиталях новые лекарства - стрептоцид, сульфидин, пенициллин. Вскоре по его настоянию эти лекарства стали применять хирурги всех военных госпиталей. Многие тысячи раненых солдат и офицеров были спасены благодаря беспрестанным научным поискам, которые всю войну проводил Бурденко. В 1941 году при переправе через Неву академик Бурденко попал под бомбардировку и был контужен. Последствия оказались очень тяжелыми - одно за другим он перенес два кровоизлияния в мозг, затем инсульт, почти полностью лишился слуха. Ученый был эвакуирован в Омск. Однако Бурденко продолжал работать и на больничной койке, а как только наступило улучшение, немедленно вернулся в Москву и вновь приступил к поездкам на фронт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1943 года за выдающиеся научные заслуги в области советской медицины и самоотверженную плодотворную работу по организации хирургической помощи бойцам и командирам Красной Армии, раненым в боях с немецкими захватчиками Бурденко Николаю Ниловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1944 году выступил инициатором создания Академии медицинских наук СССР. На её первом заседании в том же году Николай Нилович Бурденко был избран академиком и первым Президентом этой Aкадемии. Автор свыше 400 научных трудов. Заслуги Н.Н.Бурденко перед Родиной в годы Великой Отечественной войны невозможно переоценить. Он – один из организаторов и ведущих руководителей советской военной медицины, на голову превосходившей медицину армий наших противников и практически всех союзников. Несмотря на значительно более трудные условия работы, недостаток лекарственных препаратов и медицинского оборудования, военные врачи Красной армии возвратили в строй 72,5 % раненных, что превышает 10,5 миллионов бойцов. Генерал-лейтенант медицинской службы (1 февраля 1943). В конце Великой Отечественной войны Бурденко был назначен председателем комиссии по расследованию убийств польских офицеров в Катыни. В заключении комиссии, которое подписал Бурденко, ответственность за эти преступления возлагалась на немцев. Продолжал трудиться до последних дней жизни. Летом 1946 года произошло третье кровоизлияние в мозг, ученый много времени был при смерти. Немного оправившись, приступил к подготовке своего научного доклада на очередном съезде хирургов и написал его прямо на больничной койне. Скончался от последствий кровоизлияния 11 ноября 1946 года в Москве.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок 1). Лауреат Сталинской премии (1941). Депутат Верховного Совета СССР 1 и 2 созывов (с 1937 года). Генерал-полковник медицинской службы (25 мая 1944). Награждён тремя орденами Ленина (9 июля 1935, 8 мая 1943, 10 июня 1945), орденами Красного Знамени (19 мая 1940), Отечественной войны 1-й степени (1 августа 1944), Красной Звезды (3 марта 1942), медалями «За оборону Москвы» (1944), «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «За победу над Японией» (1946). Заслуженный деятель науки РСФСР (1933). Выдающийся ученый получил при жизни международное признание. Его избирали Почётным членом Международного общества хирургов в Брюсселе (1945), Лондонского королевского общества хирургов (1943), Парижской академии хирургии (1945). Почетный доктор Алжирского университета (1945). Имя Н.Н.Бурденко носят НИИ нейрохирургии в Москве, Главный военный госпиталь Министерства обороны, факультетская хирургическая клиника Медицинской академии имени И. М. Сеченова, Воронежская государственная медицинская академия, Пензенская областная клиническая больница, улицы в Москве, Киеве, Харькове, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Химках Московской области.

В городе Саки его именем названы улица и один из санаториев. Перед зданием санатория 3 июня 1981 года установлен бюст. У зданий НИИ нейрохирургии в Москве и Пензенской областной клинической больницы установлены памятники великому ученому. В Пензе открыт дом-музей Н.Н.Бурденко. В городе Москве, на здании Российской академии медицинских наук, установлена мемориальная доска. В Академии медицинских наук Российской Федерации присуждается премия имени Н.Н.Бурденко за лучшие работы по нейрохирургии.

В городе Москве, на здании Российской академии медицинских наук (улица Солянка, дом 14), установлена мемориальная доска. В Академии медицинских наук Российской Федерации присуждается премия имени Н.Н.Бурденко за лучшие работы по нейрохирургии.

Мемориальная доска установлена в Москве по адресу улица Бурденко дом 8. Имя Бурденко носит улица в Воронеже (с 1962 г.).

На главном корпусе Воронежской государственной медицинской академии установлена мемориальная доска памяти Героя, текст которой не соответствует действительности (здание построено после отъезда Бурденко из Воронежа).

|

|

3 июня родились... |

1863

Евгений Емельянович Петрушевич (украинское имя - Євген Омелянович Петрушевич)

адвокат, депутат австрийского парламента (1907—1918 гг.) и Галицкого сейма (1910—1914 гг.). Председатель (президент) Украинского национального совета Западно-Украинской народной республики, провозглашённой после распада Австро-Венгрии на территориях, населённых украинцами. В январе 1919 подписал с Петлюрой договор об объединении УНР и ЗУНР, после чего стал членом Директории УНР, однако в июне того же года был выведен из состава Директории в связи с намерением остальных членов Директории прийти к соглашению с Польшей за счёт уступки ей западноукраинских земель (Восточной Галиции). В июле 1919 года вместе с правительством ЗУНР выехал в эмиграцию в Каменец-Подольский, а оттуда - в Вену (Австрия), где пытался дипломатическим путём добиться признания западными державами права Восточной Галиции на самоопределение. Евгений Петрушевич — украинский общественно-политический деятель, президент Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Родился в городе Буск, ныне Львовской области, в семье греко-католического священника. Отец был знатоком украинской истории и литературы, человеком широкого духовного кругозора, глубокого национального сознания. Соответствующим образом воспитал своих трех сыновей. После окончания Академической гимназии поступил на юридический факультет Львовского университета. Уже в студенческие годы стал одним из лидеров молодежного движения, возглавлял «Академическое братство». После получения степени доктора права открыл в г. Сокаль (ныне Львовской обл.) Адвокатскую канцелярию. Проявил себя талантливым организатором общественно-политической и культурно-образовательной жизни в отдаленном от галицкой столицы уезде. Был председателем уездной «Просвиты» (закладывал сеть её ячеек в регионе), основал уездную сберегательную кассу, возглавлял борьбу против москвофильства, которое имело довольно сильные позиции в Сокальщине. Как адвокат снискал расположение широких масс населения профессиональной защитой от произвола властей. С образованием в 1899 г. украинской национально-демократической партии стал её активным членом. На первых (после принятия в Австро-Венгрии демократического закона) выборах в парламент 1907 избран послом от большого избирательного округа Сокаль-Радехов-Броды (ныне города Львовской обл.) Среди 30 украинских депутатов австрийского парламента стал одним из лидеров (наряду с К. Левицким), а впоследствии — председателем парламентского представительства, выступления которого на сессиях отличались целеустремленностью и глубокой аргументацией. Критиковал политику австрийского правительства в национальном вопросе, постоянно обращал внимание парламента на пренебрежение властями интересов бедноты, настойчиво требовал реформ, прежде всего — выборов в Галицкий сейм, в котором украинцы (одна из основных национальных групп провинции) имели всего 12 представителей. Свою первую парламентскую речь в Палате представителей в 1908 году Е.Петрушевич посвятил проблеме того, что польские депутаты Галицкого сейма принимали решения в интересах поляков, не считаясь с интересами украинского населения. В 1909 году перенес адвокатскую канцелярию в городе Сколе (ныне Львовской области), где вскоре стал посадником города. В 1910 г. избран представителем в Галицкий сейм во Львове от Стрыйского избирательного округа. На первой осенней сессии 1910 года Е.Петрушевич выступил с докладом от радикального крыла украинских депутатов во время острой дискуссии по поводу обсуждения нового закона о выборах в сейм. На протяжении почти двух лет как ведущий деятель украинский сеймового клуба возглавлял борьбу галицких представителей за новый избирательный закон, который, в конце концов, был принят. На выборах 1913 г. в Галицкий сейм были избраны 34 украинских депутата. Заняв лидирующие позиции в комиссии для разработки нового избирательного закона, Е.Петрушевич и К. Левицкий добились увеличения квоты украинцев в сейме до 62 мандатов, что было одобрено членами сейма. Кроме того, в феврале 1914 г. сейм принял постановление об учреждении во Львове украинского университета. Не менее активно Е.Петрушевич участвовал в деятельности австрийского парламента. В разгар Первой мировой войны (1916г.) он заменил К.Левицкого на должности главы украинского парламентского представительства. На этом посту Е.Петрушевич возглавил борьбу по защите интересов украинцев, что стало особенно актуальным после того, как 23 октября 1916 года был опубликован императорский манифест, предоставивший полякам право на восстановление государственности и фактически подчинивший Польше Галичину. В связи с этим Е.Петрушевич провел ряд встреч с влиятельными деятелями Австро-Венгрии, обнародовал несколько аргументированных заявлений в выступлениях и печати, отстаивая историческую справедливость в отношении Галичины — украинской этнической территории и её народа, который имел такое же право на национальную государственность, как и другие народы империи. В результате деятельности Е.Петрушевича украинцев стали больше привлекать на руководящие должности в местных и региональных учреждениях Галичины, более того, И.Горбачевский стал министром здравоохранения (1917—1918), а И.Ганинчак — генеральным прокурором Австрии. Парламентскую деятельность Е.Петрушевича высоко оценивал К.Левицкий: «Евгений Петрушевич проявлял большую энергию в важнейшие минуты нашего освободительного движения, — писал он в воспоминаниях 1937 г. — Среди представителей принадлежал к деятелям с острейшим тоном». Во время международных переговоров в городе Брест-Литовске (ныне Брест, Белоруссия) в феврале 1918 г. он возглавил галицкую делегацию, которая, будучи отстраненной от непосредственного участия в дискуссиях, способствовала внесению в секретное приложение к заключенному между Центральными Державами и УНР договору обязательства Австро-Венгрии предоставить Галичине автономию к 20 июля 1918. После того, как польские представители в австрийском парламенте сорвали ратификацию Брестского соглашения, Е.Петрушевич совместно с парламентариями Чехии и Словакии разработал и внес на рассмотрение императора Карла план переустройства Австро-Венгерской империи. По его плану, империю необходимо было преобразовать в федерацию свободных народов с перспективой образования национальных государств в союзе с Австрией. 16 октября 1918 император обнародовал манифест, согласно которому Австрия провозглашалась союзным государством, а её народы получали право на государственность. Осознавая, что монархия Габсбургов стоит на грани развала, 10 октября галицкий политический провод под руководством Е.Петрушевича принял решение о созыве 18 октября во Львове украинской конституанты для определения дальнейшей судьбы края. Собрание украинских представителей австрийского парламента, галицкого и буковинского сеймов, епископата, представителей политических партий, организаций и обществ (около 500 человек) 19 октября 1918 года провозгласило образование на этнических украинских землях независимого государства и избрало Украинский Национальный Совет во главе с президентом Е.Петрушевичем. 21 октября 1918 года на собрании депутатов со всего края в Народном доме Львова Е. Петрушевич объявил в присутствии митрополита А.Шептицкого разработанный им устав Украинского Национального Совета и изложил план легального и мирного перехода власти в Галичине в руки украинцев, после утверждения которого выехал в Вену. В связи с реальной угрозой присоединения Галичины к Польше руководство Украинского Национального Совета под руководством К.Левицкого и Военный комитет во главе с Д.Витовским осуществили 1 ноября 1918 года успешное восстание во Львове и на территории Галичины и Буковины. После этого 1 ноября 1918 года была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, а 9 ноября сформировано её первое правительство. Начавшаяся война с поляками и ожесточенные бои во Львове вынудили Е.Петрушевича прибыть в Станиславов, куда после потери Львова перебралось руководство ЗУНР. Там он уже 3 января 1919 года провел первую сессию Украинского Национального Совета, на которой принят закон об объединении с УНР. После торжественного провозглашения и одобрения Акта воссоединения в Киеве 22 января Е.Петрушевич вошел в состав Директории. Как президент Украинского Национального Совета Е.Петрушевич в основном исполнял представительские функции и, согласно Временному Основному закону, не имел реальных прав для реализации собственных взглядов на внутреннюю и внешнюю политику государства. Его чрезмерные парламентаризм и конституционализм иногда были помехой и подвергались критике под тем предлогом, что они не соответствовали ситуации, сложившейся в государстве, охваченном кровопролитной войной. Но своей политической культурой, парламентским опытом и тактом Е.Петрушевич мог влиять на ход событий. Украинский Национальный Совет под его руководством действовал как настоящий парламент, был разработан ряд необходимых для ЗУНР законов. 9 июня 1919 года, в разгар летнего кризиса, когда польская армия захватила почти всю Галичину, а румынская — заняла Буковину, Украинский Национальный Совет предоставил Е.Петрушевичу диктаторские права, которые означали совместительство обязанностей президента и главы правительства. В целом это решение было одобрено галицким обществом, однако руководство УНР расценило его как недемократическое. Е.Петрушевич был исключен из Директории, а для работы в Галичине при правительстве УНР было образовано министерство по делам Галичины. Тем не менее, Е.Петрушевич принял предложение С.Петлюры о совместной борьбе Галицкой армии и армии УНР против большевиков. После того, как осенью 1919 года разногласия между руководством ЗОУНР и УНР во внешнеполитических вопросах стали непреодолимыми, Петрушевич не препятствовал заключению в ноябре 1919 года Галицкой армией Зятковских соглашений с Добровольческой армией. В конце 1919 года «Акт Злуки» был денонсирован Петрушевичем. Над Каменец-Подольским, где разместился Е.Петрушевич и его канцелярия, нависла угроза занятия польскими войсками, руководство ЗУНР через Румынию выехало в Вену. Оказавшись в эмиграции, Е.Петрушевич продолжал борьбу за восстановление независимости ЗУНР на международной арене.

Мемориальная табличка Евгению Петрушевичу во Львове.

В августе 1920 г. он организовал правительство в изгнании, в которое вошли опытные государственные деятели К.Левицкий, В.Сингалевич, С.Витвицкий, Я.Селезенка, О.Назарук и другие, пытался не допустить принятия Лигой Наций решения о передаче Галичины Польше, высылал украинские делегации на международные переговоры в Ригу и Женеву. В феврале 1921 года Лига Наций официально признала автономию Галичины и назначила Польшу временным оккупантом при условии, что сувереном края является Антанта, а также рекомендовала Совету послов стран Антанты рассмотреть украинский вопрос. Для того, чтобы четко обозначить стремление украинцев Галичины, правительство Е.Петрушевича разработало и представило союзным государствам проект конституции Украинской Галицкой Республики, которая была ориентирована на западные демократии и предоставляла широкие права и свободы всем национальностям края. Также по инициативе правительства Е.Петрушевича в Галичине были проведены масштабные акции бойкота выборов в польский сейм и призыва в армию. В апреле 1922 года Е.Петрушевич лично возглавил галицкую делегацию на конференцию в Генуе (где планировалось обсуждение «Галицкого вопроса»), включив в неё К.Левицкого, С.Рудницкого и А.Назарука. В Генуе состоялись первые контакты Е.Петрушевича с представителями советской Украины, в частности с Х.Раковским, в результате чего летом 1922 года в Вене состоялись переговоры Е.Петрушевича и Ю.Коцюбинского. После того, как Совет послов в Париже принял 15 марта 1923 года решение, согласно которому территория Галичины без всяких оговорок отошла к Польше, Е.Петрушевич вынужден был в мае 1923 года распустить правительство ЗУНР в изгнании и ликвидировать дипломатические представительства и миссии за рубежом. Галицкие государственные и политические деятели вернулись в Галичину и включились в легальную деятельность в соответствии с программами партий и движений. Е.Петрушевич переехал в Берлин, где продолжил дипломатически-пропагандистские акции в защиту угнетенного народа, распространял ноты протеста против деятельности польских властей, подавал заявления в Лигу Наций, издавал газету «Украинское знамя», оказывал морально-политическую поддержку интернированным частям Галицкой армии в Чехословакии. Именно в берлинский период, оставшись без моральной поддержки соратников, чувствуя материальные трудности, Е. Петрушевич под влиянием изменения национальной политики советской власти на Украине в период «украинизации», стал советофилом. Он посещал приемы в советском посольстве, встречался с послом М. Крестинским, за что был осуждаем Украинской Военной Организацией (УВО). В ответ «Украинское знамя» выступило с критическими статьями о деятельности УВО. Более того, в 1925 году группа сторонников Е.Петрушевича во главе с А.Думиным расколола организацию Е.Коновальца и образовала так называемую Западно-народно-революционную организацию, которая вскоре распалась. Советскофильские настроения Е.Петрушевича, как и многих его соотечественников, развеялись на рубеже 1930-х, когда на Украине развернулись массовые репрессии и террор органов ГПУ-НКВД. Последующие годы эмигрантской жизни Е. Петрушевича оказались чрезвычайно тяжелыми вследствие материальных затруднений, преодолеваемых благодаря поддержке гетмана П.Скоропадского и украинского апостольского викария в Германии отца П.Вергуна. Тем не менее, уже в преклонном возрасте Е.Петрушевич сотрудничал с украинским Национальным Объединением (УНО) и другими эмигрантскими организациями, а когда в сентябре 1939 года Германия напала на Польшу, он направил правительству Гитлера протестный мемориал. Умер в Берлине 29 августа 1940 года. Похоронен на берлинском кладбище римско-католической кафедры святой Ядвиги представителями УНО, которые впоследствии установили на могиле памятник. За могилой, которая сохранилась, в данный момент ухаживает посольство Украины. Перезахоронен 1 ноября 2002 г. во Львове на Лычаковском кладбище.

Юбилейная монета Национального банка Украины с изображением Е.Петрушевича

1 ноября 2008 на родине Е.Петрушевича в городе Буске на Львовщине открыт первый монумент Президенту ЗУНР. В честь Петрушевича названа площадь во Львове. В 2008 году Национальный Банк Украины выпустил монету в честь Петрушевича.

|

|

3 июня родились... |

1843

Климент Аркадьевич Тимирязев