-Метки

-Рубрики

- Банк кулинарных рецептов и советов (167)

- РЕЦЕПТЫ для ДОМА (135)

- Видео (144)

- Схемки для дневника (52)

- КЛУБ "Только для женщин" (48)

- Дача,сад-огород (41)

- Экономика,Финансы,Законы (40)

- Заготовки впрок (34)

- Мода,Красота,Дизайн (31)

- Новости,подписки (28)

- ИСКУССТВО и живопись (26)

- КЛУБ Про искусство (22)

- ЦВЕТЫ и другие растения (17)

- Пенсионное обеспечение (15)

- САМОРАЗВИТИЕ (11)

- Образование и воспитание (9)

- ДНЕВНИК на ЖЖ- уроки,полезности (8)

- КУЛИНАРНАЯ ПАЛИТРА (7)

- Мир мужчин (2)

- Уроки Жизни (1)

- Высказывания.Цитаты.Афоризмы. (92)

- Города.Страны.Путешествия. (129)

- Дети и родители (180)

- Домоводство.Интерьеры,Своими руками (122)

- ЖЗЛ (109)

- Животные.Птицы. (58)

- Здоровье (159)

- Театр,кино,архитектура. (306)

- История География (101)

- Ландшафт.Природа. (70)

- Мир Женщин (244)

- Мужчина и женщина (128)

- Музыка (203)

- Общество.Политика.Культура. (211)

- Картинки.Клипарт (133)

- Оформление дневника,текста (117)

- Познавательно.Интересно, (260)

- Полезности.Советы.Уроки. (234)

- Праздники (146)

- Презентации,новое в инете (58)

- Психология (171)

- Размышления (79)

- Спорт Мужество Экстрим (22)

- ПОЭЗИЯ_ ПРОЗА (354)

- Творчество.Изделия мастеров. (69)

- Традиции,гадания,предсказания (102)

- Фото из инета (243)

- Фотошоп,некоторые программы (169)

- ШПАРГАЛКИ (84)

- Юмор,приколы (252)

-Ссылки

-Музыка

- Григорий Лепс-Я стану водопадом 2012

- Слушали: 7842 Комментарии: 2

- Дидюля. Фламенко. Веселая, зажигательная композиция!

- Слушали: 207 Комментарии: 0

- [Tango Argentino] - Carlos Gardel - A Media Luz.

- Слушали: 520 Комментарии: 0

- Осень. Гарик Сукачев

- Слушали: 3276 Комментарии: 0

- Дидюля - Сербская

- Слушали: 715 Комментарии: 0

-Фотоальбом

- ПРАЗДНИКИ

- 11:06 29.02.2016

- Фотографий: 36

- ВРЕМЕНА ГОДА

- 19:16 08.12.2015

- Фотографий: 15

- ШОКОЛАД

- 14:00 12.07.2015

- Фотографий: 5

-Поиск по дневнику

-Сообщества

-Статистика

«С любимыми не расставайтесь!» Кто написал «Балладу о прокуренном вагоне»? |

Кто написал «Балладу о прокуренном вагоне»?

Очарование новогодних праздников хочется продлить, ибо доброе волшебство врачует душу. И пожалуй, нет другого такого автора, чьи строки, благодаря бессмертной «Иронии судьбы» Рязанова цитируются чаще в новогодние дни.

«Балладу о прокуренном вагоне» знают все, автора – единицы. А между тем это был удивительный поэт, писавший потрясающую любовную лирику – сильную, трепетную, страстную. Стихи его, чаще короткие, очень образные, обладают невероятной мистической силой.

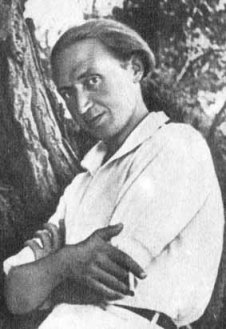

Александр Кочетков

С любимыми не расставайтесь!

С любимыми не расставайтесь!

С любимыми не расставайтесь!

Всей кровью прорастайте в них,-

И каждый раз навек прощайтесь!

И каждый раз навек прощайтесь!

И каждый раз навек прощайтесь!

Когда уходите на миг!

Не слова – заклинание, по силе равные симоновским «Жди меня, и я вернусь». Только симоновские строки увидели свет в 1942 году, а «Баллада о прокуренном вагоне» была написана десятью годами раньше.

Написана в одночасье, по реальным событиям. Историю этого стихотворения я услышала от внучатой племянницы поэта Наташи Кочетковой, с которой училась вместе в школе.

Наташа была девочкой очень сдержанной, сосредоточенной, ранимой, будто отблеск пронзительной поэзии деда лёг и на неё.

Она не была излишне общительной, хотя прекрасно играла на гитаре и пианино, пела низким голосом романсы на слова Есенина и была постоянной участницей школьных поэтических вечеров.

Как-то я обмолвилась, что самым ярким эпизодом фильма «Ирония судьбы» считаю момент, когда герои Брыльской (в неподражаемом исполнении Валентины Талызиной) и Мягкова читают стихотворение «С любимыми не расставайтесь».

– А знаешь, кто его написал? – помолчав, спросила Наташа.

– Нет.

– Брат моего деда – Александр Кочетков.

Спустя годы, в перестроечное время, я приобрела двухтомник «Любовная лирика русских поэтов», где во втором томе нашла страницу Александра Кочеткова.

Но почти мистическую историю написания «Баллады» я услышала именно от Наташи. Летом 1932 года Александр Сергеевич с женой Инной отдыхал в Ставрополе у её отца.

Ему надо было уезжать раньше, билет на прямой поезд Сочи-Москва был уже куплен, но в самый последний момент Кочетков сдал его, чтобы хотя бы на три дня отсрочить расставание с любимой.

– А получилось как? – глуховатым голосом рассказывала Наташа. – Он уже должен был сесть в вагон, жена провожала его. И вдруг, ни с того ни с сего, она кидается к нему на шею, захлёбывается слезами, бьётся в истерике: «Не уезжай, не уезжай!»

Он, конечно, ничего не понял, чертыхнулся, но уступил. Видно, решил – необъяснимый женский каприз. Три дня промелькнули, как один, он вернулся в Москву, где друзья восприняли его появление как чудо воскрешения.

Оказалось, что поезд, на который был сдан билет, попал в страшную аварию на станции «Москва-товарная». Погибли многие знакомые Кочеткова, возвращавшиеся из сочинского санатория…

В первом же письме, которое Инна получила от мужа из Москвы, было стихотворение «Вагон» («Баллада о прокуренном вагоне»).

Опубликовали его впервые лишь в 1966 году, уже после смерти поэта. (Единственная прижизненная публикация стихотворений Кочеткова состоялась в альманахе «Золотая зурна» (Владикавказ, 1926), пьесы Кочеткова при жизни не издавались.)

При жизни этот очень добрый и удивительно скромный человек не получил ни наград, ни признания, хотя его знаменитое стихотворение прогремело задолго до того, как прозвучало в фильме Рязанова – во время войны его переписывали от руки и посылали в письмах, так же как и «Жди меня» Симонова.

Поэт Лев Озеров, влюблённый в творчество Кочеткова, приложил немало усилий, чтобы имя автора не было забыто.

Он вспоминал:

«За сочинениями Кочеткова возникает их творец – человек большой доброты и честности. Он обладал даром сострадания к чужой беде. Постоянно опекал старух и кошек. «Чудак этакий!» – скажут иные.

Но он был художником во всём. Деньги у него не водились, а если и появлялись, то немедленно перекочёвывали под подушки больных, в пустые кошельки нуждающихся. Он был беспомощен в отношении устройства судьбы своих сочинений.

Стеснялся относить их в редакцию. А если и относил, то стеснялся приходить за ответом. Боялся грубости и бестактности...»

Первым, кто рассказал Озерову историю «Баллады о прокуренном вагоне», был друг Александра Кочеткова, писатель Виктор Виткович. Зимой 1942 года в Ташкент приехал участник обороны Севастополя писатель Леонид Соловьёв, автор прекрасной книги о Ходже Насреддине «Возмутитель спокойствия».

В ту пору в Ташкенте Яковом Протазановым снимался фильм «Насреддин в Бухаре» – по сценарию Соловьёва и Витковича. Виткович привёл Соловьева к жившему тогда в Ташкенте Кочеткову.

Тогда-то Соловьёв и услышал из уст автора «Балладу о прокуренном вагоне». Баллада ему настолько понравилась, что текст её он увез с собой. Стихотворение казалось только что написанным. Так его воспринимали все окружающие (а Соловьёв – в ту пору корреспондент «Красного флота» – читал стихотворение всем встречным-поперечным). И оно не только увлекало слушателей – оно стало для них необходимостью.

Его переписывали и посылали в письмах как весть, утешение, мольбу. В списках, различнейших вариантах (вплоть до сильно искажённых), оно ходило по фронтам часто без имени автора, как народное. Это – о стихотворении.

Теперь об авторе – Александре Сергеевиче Кочеткове.

В 1974 году в издательстве «Советский писатель» отдельной книгой вышло самое крупное его произведение – драма в стихах «Николай Коперник». Были опубликованы две его одноактные стихотворные пьесы: «Голова Гомера» – о Рембрандте, и «Аделаида Граббе» – о Бетховене. Вышли циклы лирических стихотворений. Вот и всё.

Остальная (весьма ценная) часть наследия (лирика, поэмы, драмы в стихах, переводы) всё ещё – архив... Хорошо известны мастерски выполненные им переводы. Если в кругу ярых любителей поэзии упомянуть имя Александра Кочеткова, то кто-нибудь непременно скажет:

– Ах, ведь это он перевел «Волшебный рог мальчика» Арнимо и Брентано!

– А ещё он сделал перевод повести Бруно Франка о Сервантесе, ставший классическим! – добавит другой.

– И он же переводил Хафиза, Анвари, Фаррухи, Унсари и других творцов поэтического Востока! – воскликнет третий.

– А переводы произведений Шиллера, Корнеля, Расина, Беранже, грузинских, литовских, эстонских поэтов! – заметит четвёртый.

– Не забыть бы Антала Гидаша и Эс-хабиб Вафа, целой книги его стихов, и участие в переводах больших эпических полотен, «Алпамыша», «Калевипоэга»! – не преминёт упомянуть пятый.

Так, перебивая и дополняя друг друга, знатоки поэзии вспомнят Кочеткова-переводчика, отдавшего столько сил и таланта искусству поэтического перевода. Александр Кочетков до самой смерти увлечённо и вдумчиво работал над стихом.

Он казался одним из последних выучеников какой-то старой живописной школы, хранителем её секретов, готовым передать эти секреты другим. Но секретами мастерства мало кто интересовался, как искусством инкрустации, изготовления крылаток, цилиндров и фаэтонов.

Звездочёт, он обожал Коперника. Меломан, он воссоздал образ оглохшего Бетховена. Живописец словом, он обратился к опыту великого нищего Рембрандта. И во внешности его было что-то нервное, ранимое, примечательное. Словно Вертинский-Пьеро, с артистично заломленными руками.

У него были длинные, зачёсанные назад волосы. Он был лёгок в движениях; сами движения эти выдавали характер человека, действия которого направлялись внутренней пластикой. У него была походка, какую сейчас редко встретишь: мелодичная, предупредительная, в ней чувствовалось что-то очень давнее.

У него была трость, и носил он её галантно, по-светски, как в прошлом веке, да и сама трость, казалось, была старинная, времён Грибоедова. Продолжатель классических традиций русского стиха, Александр Кочетков казался некоторым поэтам и критикам 30-40-х годов этаким архаистом.

Добротное и основательное принималось за отсталое и заскорузлое. Но близкие по духу люди ценили его. Это относится, в первую очередь, к Сергею Шервинскому, Павлу Антокольскому, Арсению Тарковскому. Он был замечен и отмечен Вячеславом Ивановым.

Более того: это была дружба двух русских поэтов – старшего и молодого поколения. С дружеским вниманием относилась к Кочеткову Анна Ахматова. Скончался Александр Сергеевич Кочетков 1 мая 1953 года, похоронен в Москве на Донском кладбище (14 колумбарий, 84 секция).

Долгое время место захоронения поэта оставалось неизвестным, пока в феврале 2014-го не было найдено членами НП «Общество некрополистов». Захоронение было приведено в порядок силами этого общества; 1 марта 2014 года состоялось открытие плиты, закрывающей нишу.

Предметы органической природы

Безмолвствуют.И только человек

Кричит: люблю! – любимую лаская

(Как будто потерял ее), и в крике

Такая боль, такая смерть, что звезды

Ссыпаются с иссохшего зенита

И листья с размагниченных ветвей.

2

Мир молит ласки (душу потерять

Страшней, чем жизнь). Любите свой народ

(Как и одежду), по законам фуги

Растите мысль, катайтесь на коньках,

- И страшный суд придется отложить.

***

У жизни свои необъяснимые законы. Через тридцать с лишним лет, вглядываясь внутренним оком в прошлое, я вспоминаю строгий, скромный, сдержанный облик моей одноклассницы Наташи Кочетковой и понимаю, что помимо генетики, есть ещё нечто, что связывает поколения невидимым, неугасимым светом.

Что тихий облик её внучатого деда, его полная сдержанного пламени поэзия чудесным образом преломилась во внучке. И что мир, наверно, стал немного богаче оттого, что жил в нём (сейчас понимаю, совсем недолго, а тогда 53 года казались неодолимой далью!) такой поэт – Александр Кочетков, чьи бессмертные строки о прокуренном вагоне мы как заклинание повторяем каждое 31 декабря.

Да и только ли 31 декабря?.. Наверно, в этом самая большая награда и отрада для поэта. А это был поистине Большой Поэт, увы, ушедший безвременно, и его стихи я могла бы здесь приводить бесконечно, ибо каждое из них подобно драгоценной бирюзе в серебряной оправе.

Но рамки статьи не безграничны, а жаль… И всё же очень хочется, чтобы каждый из нас открыл бы для себя своего Александра Кочеткова, ибо источник истинной поэзии неисчерпаем и животворен.

Всё смолкнет: страсть, тоска, утрата...

О дне томящем не жалей!

Всех позже смолкнет – соловей,

Всех слаще песни – у заката.

При написании статьи были использованы материалы из Живого Журнала Станислава Садальского и воспоминаний трепетно любимого автором поэта и литературоведа Льва Озерова. Автор выражает им свою искреннюю и глубочайшую признательность. Спасибо!

Серия сообщений "История одного произведения":

Часть 1 - История одной фотографии: «Знамя Победы над Рейхстагом»

Часть 2 - История одного альбома: «Let It Be», The Beatles

...

Часть 7 - Литературное наследие: «Алые паруса»

Часть 8 - Литературные герои и их прототипы: кем были в реальной жизни трое в лодке, не считая собаки

Часть 9 - «С любимыми не расставайтесь!» Кто написал «Балладу о прокуренном вагоне»?

| Рубрики: | ЖЗЛ Познавательно.Интересно, |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |