-ћетки

ёмор. автоновости арми€ война е.с. интересности интересные места дона интересные факты. истори€. кавказский узел. казаки клипики. крым кузнечное дело кусочки пазла личное лхасский апсо маразмики маша ))) мистика мистика.кодекс твари. мои сварочные работы музыка. мысли в слух новоросси€ новости. образование олимпиада полезные штучки. политика политика. политика.юмор. притчи размышлизмы разное разное-заразное разное. росси€ ростов-на-дону сири€ событи€ таганрог. событи€.ростов на дону. стихи сша таганрог тесты. турци€ украина шаманизм юмор

-ѕриложени€

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ

ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст

ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст ѕогода за окном¬ нашей погоде удобно наблюдать:

Ч погодные €влени€ на ближайшие 5 дней по 4-м временам суток

Ч графики погодных параметров таких как температура, давление, влажность (давление повышаетс€ Ч погода у

ѕогода за окном¬ нашей погоде удобно наблюдать:

Ч погодные €влени€ на ближайшие 5 дней по 4-м временам суток

Ч графики погодных параметров таких как температура, давление, влажность (давление повышаетс€ Ч погода у

-–убрики

-ћузыка

- ћельница - ƒороги

- —лушали: 350 омментарии: 9

- Ќадежда.јнна √ерман

- —лушали: 4643 омментарии: 14

- анцлер √и.—кифска€.

- —лушали: 107 омментарии: 6

-¬сегда под рукой

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-“рансл€ции

-—татистика

«аписи с меткой интересные места дона

(и еще 16 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ёмор. автоновости арми€ война е.с. интересности интересные места дона интересные факты. истори€. кавказский узел. казаки клипики. крым кузнечное дело кусочки пазла личное лхасский апсо маразмики маша ))) мистика мистика.кодекс твари. мозговой мои сварочные работы музыка. мысли в слух новоросси€ новости. образование полезные штучки. политика политика. политика.юмор. притчи размышлизмы разное разное-заразное разное. росси€ ростов-на-дону сири€ событи€ таганрог. событи€.ростов на дону. стихи сша таганрог тесты. турци€ украина шаманизм юмор

ќчерки ƒона. |

ƒневник |

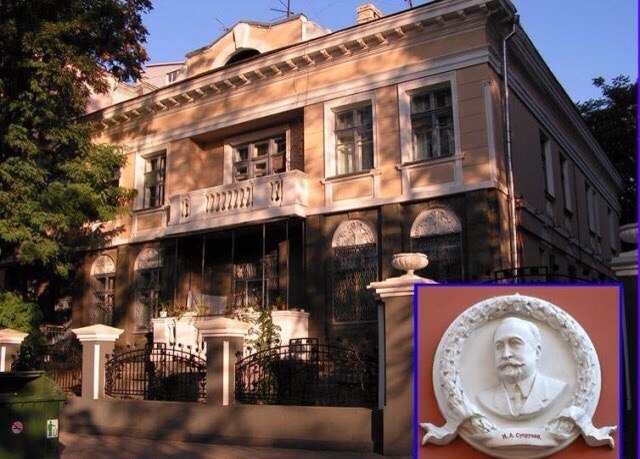

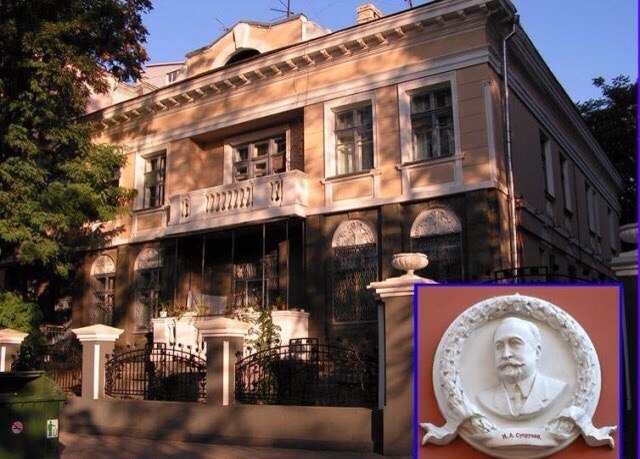

∆ил в –остове »ван јлександрович —упрунов, в собственности которого был конный завод, недвижимость. “орговлей занималс€: была у него мельница с собственными складами зерна, ничуть не уступающа€ ѕарамоновским. ћуку —упрунова в ≈вропе ценили, покупали.

Ћегенда св€зана с одной из его деловых поездок в »талию. ѕравда,никто наверн€ка не знает, был купец тогда в √енуе или в Ќеаполе. ¬ качестве сувенира —упрунов привез себе дом. ќчень он ему понравилс€, с облицовкой из майолики и мрамора. »ван јлександрович был настолько поражен красотой здани€, что договорилс€ с владельцем о покупке. —умма по тем временам шокирующа€ Ц 1000000 рублей. ƒом был распилен на части и привезен на баржах в южную столицу, где был восстановлен в первоначальном виде на улице ѕушкинской, пр€мо напротив √ородского парка.

—огласно другой версии, »ван јлександрович привез проект дома в 1910 году с выставки, проходившей в Ѕрюсселе.

“ем не менее, разговоры об экстравагантном поступке купца принесли ему славу, и дела быстро пошли в гору. ѕродажи муки увеличились, а лошадей с конезавода стали поставл€ть в царскую кавалерию. ¬ годы √ражданской войны дом у семьи забрали, не помогло даже личное знакомство с Ѕуденным.

—кульптура Ђ√орожанинї, прототипом дл€ которой послужил ». ј. —упрунов

Ћегенда св€зана с одной из его деловых поездок в »талию. ѕравда,никто наверн€ка не знает, был купец тогда в √енуе или в Ќеаполе. ¬ качестве сувенира —упрунов привез себе дом. ќчень он ему понравилс€, с облицовкой из майолики и мрамора. »ван јлександрович был настолько поражен красотой здани€, что договорилс€ с владельцем о покупке. —умма по тем временам шокирующа€ Ц 1000000 рублей. ƒом был распилен на части и привезен на баржах в южную столицу, где был восстановлен в первоначальном виде на улице ѕушкинской, пр€мо напротив √ородского парка.

—огласно другой версии, »ван јлександрович привез проект дома в 1910 году с выставки, проходившей в Ѕрюсселе.

“ем не менее, разговоры об экстравагантном поступке купца принесли ему славу, и дела быстро пошли в гору. ѕродажи муки увеличились, а лошадей с конезавода стали поставл€ть в царскую кавалерию. ¬ годы √ражданской войны дом у семьи забрали, не помогло даже личное знакомство с Ѕуденным.

—кульптура Ђ√орожанинї, прототипом дл€ которой послужил ». ј. —упрунов

|

ћетки: интересные места дона |

ƒонские водопады. |

ƒневник |

ƒонские водопады уникальны. ”видеть их можно только в аменском районе. “ут их три!

Ќаходитс€ это чудо всего в паре часов езды на автомобиле от –остова. ћесто нетуристическое, экскурсии сюда не воз€т, указателей по дороге вы не увидите.

ƒонские водопады наход€тс€ в бывшем «амчаловском карьере. ѕроедет здесь далеко не кажда€ машина, но можно спуститьс€ в карьер пешком, а потом придЄтс€ преодолеть ещЄ несколько каменных круч и долину с ручь€ми.

ќдин водопад - под названием Ђ осыї расположен на восточной стороне каньона, а на противоположной стороне - ещЄ два с романтическим названием Ђƒве слезыї высотой метров в дес€ть. Ћевый водопад довольно плавно стекает с каменистой кручи. Ѕьющий правее падает с огромной высоты с шумом, разнос€щимс€ по всей долине. ќн так обтесал большой камень, что среди падающей воды образовалась каменна€ скамь€. “олько долго посидеть там не получитс€: вода бьЄт с такой силой, что вскоре начинает казатьс€, будто сверху сыплетс€ град мелких камней.

Ќаходитс€ это чудо всего в паре часов езды на автомобиле от –остова. ћесто нетуристическое, экскурсии сюда не воз€т, указателей по дороге вы не увидите.

ƒонские водопады наход€тс€ в бывшем «амчаловском карьере. ѕроедет здесь далеко не кажда€ машина, но можно спуститьс€ в карьер пешком, а потом придЄтс€ преодолеть ещЄ несколько каменных круч и долину с ручь€ми.

ќдин водопад - под названием Ђ осыї расположен на восточной стороне каньона, а на противоположной стороне - ещЄ два с романтическим названием Ђƒве слезыї высотой метров в дес€ть. Ћевый водопад довольно плавно стекает с каменистой кручи. Ѕьющий правее падает с огромной высоты с шумом, разнос€щимс€ по всей долине. ќн так обтесал большой камень, что среди падающей воды образовалась каменна€ скамь€. “олько долго посидеть там не получитс€: вода бьЄт с такой силой, что вскоре начинает казатьс€, будто сверху сыплетс€ град мелких камней.

|

ћетки: интересные места дона |

«апорожский клад дл€ ≈катерины |

ƒневник |

ак казаки казну спасали

“онна "сечевого" золота до сих пор лежит в донской земле

2003-04-28 / ћари€ Ѕондаренко

–ассказы о сокровищах, зарытых в донскую землю запорожцами, которые спасались от немилости ≈катерины ¬еликой, во многом кажутс€ легендарными. ¬ них переплелись вымыслы и конкретные исторические факты более чем двухвековой давности. » хот€ туманные описани€ привод€тс€ р€дом с указанием точных географических координат, но вот прошли столети€, а обоз тот "денежный" до сих пор и не найден.

амни дл€ императрицы

¬ 1775 году велика€ самодержица –оссийской империи прекратила существование вольницы «апорожской —ечи. —ечь была обречена давно. » знала об этом. “еснима€ и гонима€, исподволь готовилась она к "исходу" за пределы дос€гаемости самодержави€. » потому пуще собственного глаза берегли сечевые казаки свою казну - "золотой запас". —тро€ планы уйти за пределы –оссии, они мечтали возродить "вольную республику", выкупив "кусок" территории в одной из стран ¬остока, јвстралии, а то и јмериканского континента. » во всех таких планах вопрос средств был ключевым.

Ќеобыкновенно тщательно была продумана эвакуаци€ казны. ¬ дорогу ушло два обоза. ќдин - на аспий, другой - в южном направлении, к „ерному морю. ¬ каждом обозе было по три подводы, запр€женные волами и охран€емые дес€тками всадников.

ќбозы увозили по 32 залитых смолой бочонка, которые, по преданию, были доверху заполнены золотыми дукатами, венецианскими и флорентийскими цехинами, драгоценност€ми. ќхрана была доверена молодым, но закаленным в сражени€х бойцам войска запорожского, в преданности которых не сомневались атаманы. Ќо лишь самые поверенные в тайну казачьей казны атаманы знали, что "южный" обоз обречен на встречу с непри€телем и гибель. ≈го бочонки вместо злата и камней были заполнены песком и камнем. –асчет был на то, что перехваченный груз будет нераспечатанным отправлен в —еверную столицу, и, пока туда дойдет, будет выиграно достаточно времени, чтобы основной груз ушел благополучно.

ј путь казачьей казне предсто€л не близкий: через ƒон - на аспий, а там морем - в ѕерсию. ѕройти незамеченным к „ерному морю было очень сложно, слишком много сто€ло там российских войск. ј дорога через ƒон казалась соблазнительной еще и потому, что был здесь расчет на братьев-казаков, чьи основные войска к тому же ушли к берегам крымским.

ЕЌо редели запорожские дозоры в стычках с верными матушке государыне донскими казаками. » кони донские были резвее запорожских, и воины - не менее храбры. ѕон€в, что брать€-казаки их добром не пропуст€т, запорожцы решили переждать зиму в глухих урочищах и балках правого, "горного", как тогда называли, берега ƒона. Ќо расчет оказалс€ ошибочным. «а зиму часть ослабевших от холода и голода казаков погибла в многочисленных стычках, другие попали в плен. ј сам обоз исчез бесследно. ƒаже лютые пытки не смогли вырвать у пленников тайны его захоронени€. ѕредполагаетс€, что оставшиес€ в живых запорожцы, веро€тнее всего, схоронили ценный груз в надежном месте, а сами ушли налегке на “амань к казакам-некрасовцам с надеждой в скором времени вернутьс€ за ним. ƒошел ли кто из них до далекой “амани, неизвестно. —амим же некрасовцам уже через год пришлось бежать в “урцию.

“ак и осталась та тайна нераскрытой, до сих пор будоража воображение слушателей этой легенды. “ем более что слухи о несметных сокровищах, дразн€ кладоискателей, врем€ от времени вроде бы подтверждались неожиданными находками. Ќаходились пещеры с запутанными таинственными ходами, но в них, увы, встречались только древние предметы. ј в балке —ухой „алтырь (недалеко от –остова) даже были обнаружены кости нескольких волов. ѕо остаткам упр€жи находку отнесли к украинско-запорожскому происхождению. » поиски долго велись именно в этом районе.

"«олота€" татуировка

Ќовые искатели запорожского клада пополн€ли списки неудачников, словно и впр€мь клад, как утверждает донской краевед Ёдуард „истов, был заговоренным. ѕо его данным, к поиску золота запорожского в конце XIX века приступило даже специально созданное в –остове акционерное общество. ќно подошло к поискам основательно. ¬ результате аналитических исследований, архивных и иных изысканий, свидетельствует Ёдуард „истов, было установлено: казна запорожцев действительно существовала и исчезла в нижнем течении ƒона на его правом берегу; казна состо€ла из 32 дубовых бочонков, весом 2 пуда каждый; половина бочонков была заполнена золотыми флорентийскими и венецианскими дукатами и цехинами, причем их количество было настолько значительным, что если бы они "всплыли" в какой-либо стране мира, то непременно были бы отмечены нумизматами; общий вес золота и драгоценных камней казны составл€л одну тонну.

¬ начале XX века в распор€жение акционерного общества попал любопытный документ - карта места предполагаемого клада. ”влекательна€ и таинственна€ истори€ этого документа составила бы сюжет отличного детектива. ѕредание говорит о том, что в конце XVIII века, когда на ƒон пришли крымские арм€не и начали обживать окрестности крепости ƒимитри€ –остовского, заложив свой город Ќахичевань, прибилс€ к ним мастеровой человек не их роду-племени, но хорошо знавший рым. ќткуда он пришел, никто не знал. √овор€т, что именно он выбрал место под строительство монастыр€ —урб-’ач и активно участвовал в его возведении, да там и поселилс€. Ќе раз намекал этот человек насто€телю монастыр€, что владеет большой тайной, обет о сокрытии которой дал в молодости. ѕредполагалось, что откроетс€ он перед смертью. Ќо в одну из зим вместе с монастырскими работниками человек тот отправилс€ за дровами дл€ обители. ¬ пути их застала пурга, и они вынуждены были переждать непогоду в балке. “ам на них напала ста€ волков. огда истекающего кровью старика привезли в монастырь, он был уже без сознани€. ќбмыва€ коченеющее тело, монахи обнаружили на нем странную татуировку. ѕрисмотревшись, пон€ли, что это довольно-таки точна€ карта. ≈е скопировали, но

разгадать тогда не смогли. разгадке приблизились члены акционерного общества, но довершить дело до конца не успели: гр€нула война, затем революци€. ¬ √ражданскую войну карта ушла за границу и вернулась в –остов, как утверждает Ёдуард „истов, спуст€ 20 лет вместе с оккупантами, захватившими город.

¬оры-кладоискатели

Е¬ один из дней 1942 года несколько румынских военнослужащих, находившихс€ в составе оккупационных войск в –остове, были задержаны при странных обсто€тельствах: в каком-то месте они усиленно шарили миноискателем. ¬ руках у них была странна€ карта, рисунок на которой напоминал женский силуэт. ћиноискатель оказалс€ украден на немецком складе. Ќемцы воровство карали беспощадно. –умын расстрел€ли, а их карту вместе с "делом" вернули румынскому командованию. артой оно заинтересовалось. Ќо карта до этого уже побывала в руках гражданского сотрудника немецкой администрации, который, будучи местным жителем, поделилс€ своим мнением со знакомым при€телем-краеведом, хорошо знавшим историю поисков запорожского клада. ѕри€тел€м хватило времени на то, чтобы изъ€ть из дела подлинник, а на его место положить подделку. ѕо словам Ёдуарда „истова, этот человек осталс€ жив и, пройд€ через суровые испытани€, сохранил карту, но до сих пор молчит об этом...

источник : ак казаки казну спасали

“онна "сечевого" золота до сих пор лежит в донской земле

2003-04-28 / ћари€ Ѕондаренко

–ассказы о сокровищах, зарытых в донскую землю запорожцами, которые спасались от немилости ≈катерины ¬еликой, во многом кажутс€ легендарными. ¬ них переплелись вымыслы и конкретные исторические факты более чем двухвековой давности. » хот€ туманные описани€ привод€тс€ р€дом с указанием точных географических координат, но вот прошли столети€, а обоз тот "денежный" до сих пор и не найден.

амни дл€ императрицы

¬ 1775 году велика€ самодержица –оссийской империи прекратила существование вольницы «апорожской —ечи. —ечь была обречена давно. » знала об этом. “еснима€ и гонима€, исподволь готовилась она к "исходу" за пределы дос€гаемости самодержави€. » потому пуще собственного глаза берегли сечевые казаки свою казну - "золотой запас". —тро€ планы уйти за пределы –оссии, они мечтали возродить "вольную республику", выкупив "кусок" территории в одной из стран ¬остока, јвстралии, а то и јмериканского континента. » во всех таких планах вопрос средств был ключевым.

Ќеобыкновенно тщательно была продумана эвакуаци€ казны. ¬ дорогу ушло два обоза. ќдин - на аспий, другой - в южном направлении, к „ерному морю. ¬ каждом обозе было по три подводы, запр€женные волами и охран€емые дес€тками всадников.

ќбозы увозили по 32 залитых смолой бочонка, которые, по преданию, были доверху заполнены золотыми дукатами, венецианскими и флорентийскими цехинами, драгоценност€ми. ќхрана была доверена молодым, но закаленным в сражени€х бойцам войска запорожского, в преданности которых не сомневались атаманы. Ќо лишь самые поверенные в тайну казачьей казны атаманы знали, что "южный" обоз обречен на встречу с непри€телем и гибель. ≈го бочонки вместо злата и камней были заполнены песком и камнем. –асчет был на то, что перехваченный груз будет нераспечатанным отправлен в —еверную столицу, и, пока туда дойдет, будет выиграно достаточно времени, чтобы основной груз ушел благополучно.

ј путь казачьей казне предсто€л не близкий: через ƒон - на аспий, а там морем - в ѕерсию. ѕройти незамеченным к „ерному морю было очень сложно, слишком много сто€ло там российских войск. ј дорога через ƒон казалась соблазнительной еще и потому, что был здесь расчет на братьев-казаков, чьи основные войска к тому же ушли к берегам крымским.

ЕЌо редели запорожские дозоры в стычках с верными матушке государыне донскими казаками. » кони донские были резвее запорожских, и воины - не менее храбры. ѕон€в, что брать€-казаки их добром не пропуст€т, запорожцы решили переждать зиму в глухих урочищах и балках правого, "горного", как тогда называли, берега ƒона. Ќо расчет оказалс€ ошибочным. «а зиму часть ослабевших от холода и голода казаков погибла в многочисленных стычках, другие попали в плен. ј сам обоз исчез бесследно. ƒаже лютые пытки не смогли вырвать у пленников тайны его захоронени€. ѕредполагаетс€, что оставшиес€ в живых запорожцы, веро€тнее всего, схоронили ценный груз в надежном месте, а сами ушли налегке на “амань к казакам-некрасовцам с надеждой в скором времени вернутьс€ за ним. ƒошел ли кто из них до далекой “амани, неизвестно. —амим же некрасовцам уже через год пришлось бежать в “урцию.

“ак и осталась та тайна нераскрытой, до сих пор будоража воображение слушателей этой легенды. “ем более что слухи о несметных сокровищах, дразн€ кладоискателей, врем€ от времени вроде бы подтверждались неожиданными находками. Ќаходились пещеры с запутанными таинственными ходами, но в них, увы, встречались только древние предметы. ј в балке —ухой „алтырь (недалеко от –остова) даже были обнаружены кости нескольких волов. ѕо остаткам упр€жи находку отнесли к украинско-запорожскому происхождению. » поиски долго велись именно в этом районе.

"«олота€" татуировка

Ќовые искатели запорожского клада пополн€ли списки неудачников, словно и впр€мь клад, как утверждает донской краевед Ёдуард „истов, был заговоренным. ѕо его данным, к поиску золота запорожского в конце XIX века приступило даже специально созданное в –остове акционерное общество. ќно подошло к поискам основательно. ¬ результате аналитических исследований, архивных и иных изысканий, свидетельствует Ёдуард „истов, было установлено: казна запорожцев действительно существовала и исчезла в нижнем течении ƒона на его правом берегу; казна состо€ла из 32 дубовых бочонков, весом 2 пуда каждый; половина бочонков была заполнена золотыми флорентийскими и венецианскими дукатами и цехинами, причем их количество было настолько значительным, что если бы они "всплыли" в какой-либо стране мира, то непременно были бы отмечены нумизматами; общий вес золота и драгоценных камней казны составл€л одну тонну.

¬ начале XX века в распор€жение акционерного общества попал любопытный документ - карта места предполагаемого клада. ”влекательна€ и таинственна€ истори€ этого документа составила бы сюжет отличного детектива. ѕредание говорит о том, что в конце XVIII века, когда на ƒон пришли крымские арм€не и начали обживать окрестности крепости ƒимитри€ –остовского, заложив свой город Ќахичевань, прибилс€ к ним мастеровой человек не их роду-племени, но хорошо знавший рым. ќткуда он пришел, никто не знал. √овор€т, что именно он выбрал место под строительство монастыр€ —урб-’ач и активно участвовал в его возведении, да там и поселилс€. Ќе раз намекал этот человек насто€телю монастыр€, что владеет большой тайной, обет о сокрытии которой дал в молодости. ѕредполагалось, что откроетс€ он перед смертью. Ќо в одну из зим вместе с монастырскими работниками человек тот отправилс€ за дровами дл€ обители. ¬ пути их застала пурга, и они вынуждены были переждать непогоду в балке. “ам на них напала ста€ волков. огда истекающего кровью старика привезли в монастырь, он был уже без сознани€. ќбмыва€ коченеющее тело, монахи обнаружили на нем странную татуировку. ѕрисмотревшись, пон€ли, что это довольно-таки точна€ карта. ≈е скопировали, но

разгадать тогда не смогли. разгадке приблизились члены акционерного общества, но довершить дело до конца не успели: гр€нула война, затем революци€. ¬ √ражданскую войну карта ушла за границу и вернулась в –остов, как утверждает Ёдуард „истов, спуст€ 20 лет вместе с оккупантами, захватившими город.

¬оры-кладоискатели

Е¬ один из дней 1942 года несколько румынских военнослужащих, находившихс€ в составе оккупационных войск в –остове, были задержаны при странных обсто€тельствах: в каком-то месте они усиленно шарили миноискателем. ¬ руках у них была странна€ карта, рисунок на которой напоминал женский силуэт. ћиноискатель оказалс€ украден на немецком складе. Ќемцы воровство карали беспощадно. –умын расстрел€ли, а их карту вместе с "делом" вернули румынскому командованию. артой оно заинтересовалось. Ќо карта до этого уже побывала в руках гражданского сотрудника немецкой администрации, который, будучи местным жителем, поделилс€ своим мнением со знакомым при€телем-краеведом, хорошо знавшим историю поисков запорожского клада. ѕри€тел€м хватило времени на то, чтобы изъ€ть из дела подлинник, а на его место положить подделку. ѕо словам Ёдуарда „истова, этот человек осталс€ жив и, пройд€ через суровые испытани€, сохранил карту, но до сих пор молчит об этом.

“онна "сечевого" золота до сих пор лежит в донской земле

2003-04-28 / ћари€ Ѕондаренко

–ассказы о сокровищах, зарытых в донскую землю запорожцами, которые спасались от немилости ≈катерины ¬еликой, во многом кажутс€ легендарными. ¬ них переплелись вымыслы и конкретные исторические факты более чем двухвековой давности. » хот€ туманные описани€ привод€тс€ р€дом с указанием точных географических координат, но вот прошли столети€, а обоз тот "денежный" до сих пор и не найден.

амни дл€ императрицы

¬ 1775 году велика€ самодержица –оссийской империи прекратила существование вольницы «апорожской —ечи. —ечь была обречена давно. » знала об этом. “еснима€ и гонима€, исподволь готовилась она к "исходу" за пределы дос€гаемости самодержави€. » потому пуще собственного глаза берегли сечевые казаки свою казну - "золотой запас". —тро€ планы уйти за пределы –оссии, они мечтали возродить "вольную республику", выкупив "кусок" территории в одной из стран ¬остока, јвстралии, а то и јмериканского континента. » во всех таких планах вопрос средств был ключевым.

Ќеобыкновенно тщательно была продумана эвакуаци€ казны. ¬ дорогу ушло два обоза. ќдин - на аспий, другой - в южном направлении, к „ерному морю. ¬ каждом обозе было по три подводы, запр€женные волами и охран€емые дес€тками всадников.

ќбозы увозили по 32 залитых смолой бочонка, которые, по преданию, были доверху заполнены золотыми дукатами, венецианскими и флорентийскими цехинами, драгоценност€ми. ќхрана была доверена молодым, но закаленным в сражени€х бойцам войска запорожского, в преданности которых не сомневались атаманы. Ќо лишь самые поверенные в тайну казачьей казны атаманы знали, что "южный" обоз обречен на встречу с непри€телем и гибель. ≈го бочонки вместо злата и камней были заполнены песком и камнем. –асчет был на то, что перехваченный груз будет нераспечатанным отправлен в —еверную столицу, и, пока туда дойдет, будет выиграно достаточно времени, чтобы основной груз ушел благополучно.

ј путь казачьей казне предсто€л не близкий: через ƒон - на аспий, а там морем - в ѕерсию. ѕройти незамеченным к „ерному морю было очень сложно, слишком много сто€ло там российских войск. ј дорога через ƒон казалась соблазнительной еще и потому, что был здесь расчет на братьев-казаков, чьи основные войска к тому же ушли к берегам крымским.

ЕЌо редели запорожские дозоры в стычках с верными матушке государыне донскими казаками. » кони донские были резвее запорожских, и воины - не менее храбры. ѕон€в, что брать€-казаки их добром не пропуст€т, запорожцы решили переждать зиму в глухих урочищах и балках правого, "горного", как тогда называли, берега ƒона. Ќо расчет оказалс€ ошибочным. «а зиму часть ослабевших от холода и голода казаков погибла в многочисленных стычках, другие попали в плен. ј сам обоз исчез бесследно. ƒаже лютые пытки не смогли вырвать у пленников тайны его захоронени€. ѕредполагаетс€, что оставшиес€ в живых запорожцы, веро€тнее всего, схоронили ценный груз в надежном месте, а сами ушли налегке на “амань к казакам-некрасовцам с надеждой в скором времени вернутьс€ за ним. ƒошел ли кто из них до далекой “амани, неизвестно. —амим же некрасовцам уже через год пришлось бежать в “урцию.

“ак и осталась та тайна нераскрытой, до сих пор будоража воображение слушателей этой легенды. “ем более что слухи о несметных сокровищах, дразн€ кладоискателей, врем€ от времени вроде бы подтверждались неожиданными находками. Ќаходились пещеры с запутанными таинственными ходами, но в них, увы, встречались только древние предметы. ј в балке —ухой „алтырь (недалеко от –остова) даже были обнаружены кости нескольких волов. ѕо остаткам упр€жи находку отнесли к украинско-запорожскому происхождению. » поиски долго велись именно в этом районе.

"«олота€" татуировка

Ќовые искатели запорожского клада пополн€ли списки неудачников, словно и впр€мь клад, как утверждает донской краевед Ёдуард „истов, был заговоренным. ѕо его данным, к поиску золота запорожского в конце XIX века приступило даже специально созданное в –остове акционерное общество. ќно подошло к поискам основательно. ¬ результате аналитических исследований, архивных и иных изысканий, свидетельствует Ёдуард „истов, было установлено: казна запорожцев действительно существовала и исчезла в нижнем течении ƒона на его правом берегу; казна состо€ла из 32 дубовых бочонков, весом 2 пуда каждый; половина бочонков была заполнена золотыми флорентийскими и венецианскими дукатами и цехинами, причем их количество было настолько значительным, что если бы они "всплыли" в какой-либо стране мира, то непременно были бы отмечены нумизматами; общий вес золота и драгоценных камней казны составл€л одну тонну.

¬ начале XX века в распор€жение акционерного общества попал любопытный документ - карта места предполагаемого клада. ”влекательна€ и таинственна€ истори€ этого документа составила бы сюжет отличного детектива. ѕредание говорит о том, что в конце XVIII века, когда на ƒон пришли крымские арм€не и начали обживать окрестности крепости ƒимитри€ –остовского, заложив свой город Ќахичевань, прибилс€ к ним мастеровой человек не их роду-племени, но хорошо знавший рым. ќткуда он пришел, никто не знал. √овор€т, что именно он выбрал место под строительство монастыр€ —урб-’ач и активно участвовал в его возведении, да там и поселилс€. Ќе раз намекал этот человек насто€телю монастыр€, что владеет большой тайной, обет о сокрытии которой дал в молодости. ѕредполагалось, что откроетс€ он перед смертью. Ќо в одну из зим вместе с монастырскими работниками человек тот отправилс€ за дровами дл€ обители. ¬ пути их застала пурга, и они вынуждены были переждать непогоду в балке. “ам на них напала ста€ волков. огда истекающего кровью старика привезли в монастырь, он был уже без сознани€. ќбмыва€ коченеющее тело, монахи обнаружили на нем странную татуировку. ѕрисмотревшись, пон€ли, что это довольно-таки точна€ карта. ≈е скопировали, но

разгадать тогда не смогли. разгадке приблизились члены акционерного общества, но довершить дело до конца не успели: гр€нула война, затем революци€. ¬ √ражданскую войну карта ушла за границу и вернулась в –остов, как утверждает Ёдуард „истов, спуст€ 20 лет вместе с оккупантами, захватившими город.

¬оры-кладоискатели

Е¬ один из дней 1942 года несколько румынских военнослужащих, находившихс€ в составе оккупационных войск в –остове, были задержаны при странных обсто€тельствах: в каком-то месте они усиленно шарили миноискателем. ¬ руках у них была странна€ карта, рисунок на которой напоминал женский силуэт. ћиноискатель оказалс€ украден на немецком складе. Ќемцы воровство карали беспощадно. –умын расстрел€ли, а их карту вместе с "делом" вернули румынскому командованию. артой оно заинтересовалось. Ќо карта до этого уже побывала в руках гражданского сотрудника немецкой администрации, который, будучи местным жителем, поделилс€ своим мнением со знакомым при€телем-краеведом, хорошо знавшим историю поисков запорожского клада. ѕри€тел€м хватило времени на то, чтобы изъ€ть из дела подлинник, а на его место положить подделку. ѕо словам Ёдуарда „истова, этот человек осталс€ жив и, пройд€ через суровые испытани€, сохранил карту, но до сих пор молчит об этом...

источник : ак казаки казну спасали

“онна "сечевого" золота до сих пор лежит в донской земле

2003-04-28 / ћари€ Ѕондаренко

–ассказы о сокровищах, зарытых в донскую землю запорожцами, которые спасались от немилости ≈катерины ¬еликой, во многом кажутс€ легендарными. ¬ них переплелись вымыслы и конкретные исторические факты более чем двухвековой давности. » хот€ туманные описани€ привод€тс€ р€дом с указанием точных географических координат, но вот прошли столети€, а обоз тот "денежный" до сих пор и не найден.

амни дл€ императрицы

¬ 1775 году велика€ самодержица –оссийской империи прекратила существование вольницы «апорожской —ечи. —ечь была обречена давно. » знала об этом. “еснима€ и гонима€, исподволь готовилась она к "исходу" за пределы дос€гаемости самодержави€. » потому пуще собственного глаза берегли сечевые казаки свою казну - "золотой запас". —тро€ планы уйти за пределы –оссии, они мечтали возродить "вольную республику", выкупив "кусок" территории в одной из стран ¬остока, јвстралии, а то и јмериканского континента. » во всех таких планах вопрос средств был ключевым.

Ќеобыкновенно тщательно была продумана эвакуаци€ казны. ¬ дорогу ушло два обоза. ќдин - на аспий, другой - в южном направлении, к „ерному морю. ¬ каждом обозе было по три подводы, запр€женные волами и охран€емые дес€тками всадников.

ќбозы увозили по 32 залитых смолой бочонка, которые, по преданию, были доверху заполнены золотыми дукатами, венецианскими и флорентийскими цехинами, драгоценност€ми. ќхрана была доверена молодым, но закаленным в сражени€х бойцам войска запорожского, в преданности которых не сомневались атаманы. Ќо лишь самые поверенные в тайну казачьей казны атаманы знали, что "южный" обоз обречен на встречу с непри€телем и гибель. ≈го бочонки вместо злата и камней были заполнены песком и камнем. –асчет был на то, что перехваченный груз будет нераспечатанным отправлен в —еверную столицу, и, пока туда дойдет, будет выиграно достаточно времени, чтобы основной груз ушел благополучно.

ј путь казачьей казне предсто€л не близкий: через ƒон - на аспий, а там морем - в ѕерсию. ѕройти незамеченным к „ерному морю было очень сложно, слишком много сто€ло там российских войск. ј дорога через ƒон казалась соблазнительной еще и потому, что был здесь расчет на братьев-казаков, чьи основные войска к тому же ушли к берегам крымским.

ЕЌо редели запорожские дозоры в стычках с верными матушке государыне донскими казаками. » кони донские были резвее запорожских, и воины - не менее храбры. ѕон€в, что брать€-казаки их добром не пропуст€т, запорожцы решили переждать зиму в глухих урочищах и балках правого, "горного", как тогда называли, берега ƒона. Ќо расчет оказалс€ ошибочным. «а зиму часть ослабевших от холода и голода казаков погибла в многочисленных стычках, другие попали в плен. ј сам обоз исчез бесследно. ƒаже лютые пытки не смогли вырвать у пленников тайны его захоронени€. ѕредполагаетс€, что оставшиес€ в живых запорожцы, веро€тнее всего, схоронили ценный груз в надежном месте, а сами ушли налегке на “амань к казакам-некрасовцам с надеждой в скором времени вернутьс€ за ним. ƒошел ли кто из них до далекой “амани, неизвестно. —амим же некрасовцам уже через год пришлось бежать в “урцию.

“ак и осталась та тайна нераскрытой, до сих пор будоража воображение слушателей этой легенды. “ем более что слухи о несметных сокровищах, дразн€ кладоискателей, врем€ от времени вроде бы подтверждались неожиданными находками. Ќаходились пещеры с запутанными таинственными ходами, но в них, увы, встречались только древние предметы. ј в балке —ухой „алтырь (недалеко от –остова) даже были обнаружены кости нескольких волов. ѕо остаткам упр€жи находку отнесли к украинско-запорожскому происхождению. » поиски долго велись именно в этом районе.

"«олота€" татуировка

Ќовые искатели запорожского клада пополн€ли списки неудачников, словно и впр€мь клад, как утверждает донской краевед Ёдуард „истов, был заговоренным. ѕо его данным, к поиску золота запорожского в конце XIX века приступило даже специально созданное в –остове акционерное общество. ќно подошло к поискам основательно. ¬ результате аналитических исследований, архивных и иных изысканий, свидетельствует Ёдуард „истов, было установлено: казна запорожцев действительно существовала и исчезла в нижнем течении ƒона на его правом берегу; казна состо€ла из 32 дубовых бочонков, весом 2 пуда каждый; половина бочонков была заполнена золотыми флорентийскими и венецианскими дукатами и цехинами, причем их количество было настолько значительным, что если бы они "всплыли" в какой-либо стране мира, то непременно были бы отмечены нумизматами; общий вес золота и драгоценных камней казны составл€л одну тонну.

¬ начале XX века в распор€жение акционерного общества попал любопытный документ - карта места предполагаемого клада. ”влекательна€ и таинственна€ истори€ этого документа составила бы сюжет отличного детектива. ѕредание говорит о том, что в конце XVIII века, когда на ƒон пришли крымские арм€не и начали обживать окрестности крепости ƒимитри€ –остовского, заложив свой город Ќахичевань, прибилс€ к ним мастеровой человек не их роду-племени, но хорошо знавший рым. ќткуда он пришел, никто не знал. √овор€т, что именно он выбрал место под строительство монастыр€ —урб-’ач и активно участвовал в его возведении, да там и поселилс€. Ќе раз намекал этот человек насто€телю монастыр€, что владеет большой тайной, обет о сокрытии которой дал в молодости. ѕредполагалось, что откроетс€ он перед смертью. Ќо в одну из зим вместе с монастырскими работниками человек тот отправилс€ за дровами дл€ обители. ¬ пути их застала пурга, и они вынуждены были переждать непогоду в балке. “ам на них напала ста€ волков. огда истекающего кровью старика привезли в монастырь, он был уже без сознани€. ќбмыва€ коченеющее тело, монахи обнаружили на нем странную татуировку. ѕрисмотревшись, пон€ли, что это довольно-таки точна€ карта. ≈е скопировали, но

разгадать тогда не смогли. разгадке приблизились члены акционерного общества, но довершить дело до конца не успели: гр€нула война, затем революци€. ¬ √ражданскую войну карта ушла за границу и вернулась в –остов, как утверждает Ёдуард „истов, спуст€ 20 лет вместе с оккупантами, захватившими город.

¬оры-кладоискатели

Е¬ один из дней 1942 года несколько румынских военнослужащих, находившихс€ в составе оккупационных войск в –остове, были задержаны при странных обсто€тельствах: в каком-то месте они усиленно шарили миноискателем. ¬ руках у них была странна€ карта, рисунок на которой напоминал женский силуэт. ћиноискатель оказалс€ украден на немецком складе. Ќемцы воровство карали беспощадно. –умын расстрел€ли, а их карту вместе с "делом" вернули румынскому командованию. артой оно заинтересовалось. Ќо карта до этого уже побывала в руках гражданского сотрудника немецкой администрации, который, будучи местным жителем, поделилс€ своим мнением со знакомым при€телем-краеведом, хорошо знавшим историю поисков запорожского клада. ѕри€тел€м хватило времени на то, чтобы изъ€ть из дела подлинник, а на его место положить подделку. ѕо словам Ёдуарда „истова, этот человек осталс€ жив и, пройд€ через суровые испытани€, сохранил карту, но до сих пор молчит об этом.

|

ћетки: интересные места дона |

«олото курганов Ђѕ€ть братьевї на ƒону. |

ƒневник |

«олото курганов Ђѕ€ть братьевї на ƒону

√руппа курганов Ђѕ€ть братьевї, об одном из которых мы поведем речь, еще совсем недавно гордо возвышалась на берегу ƒона в его дельте, возле хутора олузаево, неда≠леко от известного ≈лизаветовского городища. —воими раз≠мерами (высота их достигала 7Ч12 м, а диаметр 60Ч 70 м) эти курганы заметно выдел€лись среди окружаю≠щего их множества более мелких, придава€ неповторимый колорит простирающейс€ вокруг плоской равнине. ѕлыву≠щему по широкому извилистому ƒону за каждым пово≠ротом реки, на прот€жении многих километров, эти огром≠ные курганы открывались с разных сторон, посто€нно мен€€ свое Ђлицої, неизменно вызыва€ восхищение своей суровой красотой. “еперь, в результате раскопок и стро≠ительных работ, почти все они исчезли. —иротливо про≠должает нести свою тыс€челетнюю вахту лишь один, са≠мый большой из них. Ќа нем расположено современное кладбище, и он все еще ждет разгадки погребенных под его гигантской шапкой тайн.

ƒонские Ђѕ€ть братьевї издавна привлекали к себе внимание путешественников и исследователей. ќ них вы≠сказывались самые различные, порою фантастические, мнени€. “ак, например, уже упоминавшийс€ памп англий≠ский путешественник ларк, видевший эти курганы в на≠чале прошлого столети€, полагал, что они представл€ют собой.. алтари јлександра ћакедонского дл€ жертво≠приношений. ƒругие видели в них сторожевые вышки разных народов. »нтерес к Ђѕ€ти брать€мї возрос во второй половине XIX в. в св€зи с поисками в низовь€х ƒона древнего города “анаиса, и некоторые учепые пола≠гали, что эти курганы принадлежат некрополю “анаиса (заметим, что мнение о локализации “анаиса у станицы ≈лиэаветовской оказалось ошибочным Ч город всегда был расположен у хутора Ќедвиговки на правом берегу ћерт≠вого ƒонца).

раскопкам ѕ€тибратных курганов в 1871 г. престу≠пил сотрудник јрхеологической комиссии ѕетр »ванович ’ицунов, живший в “аганроге и имевший уже опыт рас≠копок курганов в рыму, а на “аманском полуострове. –аскопки его затронули два больших кургана в группе и четыре маленьких. ак было прин€то в то врем€, ’ицу≠нов копал их Ђглухой траншеейї, как бы выреза€ кусок кургана до его центра. ¬ своей работе он столкнулс€ с большими трудност€ми. Ѕыл но€брь, шли проливные дожди, ощущалась посто€нна€ нехватка рабочих. ƒл€ раскопок нанимались главным образом пришлые из сред≠ней –оссии рабочие, а у них, как пишет ’ицунов в своем отчете, был Ђобычай наниматьс€ на сроки до ѕокрова, ћихайлова или ‘илиппова дн€ї. Ёти затруднени€ во мно≠гом предопределили неудачу работ ’ицунова Ч его рас≠копки не были доведены до конца и не дали достойных упоминани€ результатов.

ќ раскопках интересующего нас большого кургана ’ицунов писал в своем отчете: Ђ огда в глубину достигли еще 3 саженей (т. е. 6.4 м,) при самой трудной и опасной работе, то показались толстые, совершенно ис≠тлевшие пласты тростника, куги и камыша, которыми, веро€тно, покрыта была гробница, она действительно вскоре и обнаружилась под тростниковой настилкой; за≠метны были дерев€нные перекладины на бывшем потолке гробницы, представл€вшиес€, впрочем, в виде мельчайших кусочков или комков красноватого порошка.

»так, на глу≠бине 41/3 саженей (9.6 м, Ч ». Ѕ.) от поверхности курга≠на, не в центре, однако же, оного, а на окружности, на ма≠терике, оказалась обширна€ каменна€ гробница... √рубо, без цемента сложенные стенки ее из дикарного камн€, веро€тно, от т€жести налегавших верхних слоев кургана местами покосились и разрушились. ¬с€ права€ сторона этой гробницы и середина оказались пустою и ничего, кроме песка и глины, перемешанных с истлевшим дере≠вом и камышом, не содержащей, даже костей человеческих и лошадиных не оказалось, между тем как в левой сто≠роне ее собрано несколько лошадиных костей и при них беспор€дочно раскиданных бронзовых, более похожих на медные, украшений от конской сбруиї. –ешив, что гроб≠ница ограблена, ’ицунов прекратил раскопки и, как уви≠дим, ошибс€.

¬ 1954 г., в том же году, когда был раскопан и ћели≠топольский курган, в дельте ƒона начала работать экспе≠дици€ Ћенинградского отделени€ »нститута археологии јкадемии паук ———– и –остовского областного музе€ кра≠еведени€, которую возглавил ¬алентна ѕавлович Ўилов. –ешав приступить к раскопкам Ђѕ€ти братьевї, ¬. ѕ. Ўи≠лов прежде всего зан€лс€ детальным изучением всех ма≠териалов об этих курганах, всего того, что было сделано его предшественниками.

¬ 1954 г. экспедици€ ¬. ѕ. Ўилова раскопала семь не≠больших курганов в ѕ€ти братией группе, не трога€ пока больших Ч самих Ђбратьевї. ¬ число этих семи курганов входили и четыре раскапывавшиес€ некогда ѕ. ». ’ицуновым. » сразу Ўилову бросилось в глаза чрезвычайно важное обсто€тельство: все курганы, копанные ’ицуновым, содержали значительное число находок Ч раздавлен≠ные винные амфоры, железные и бронзовые наконечники стрел, обломки медных котлов и т. д. —тало совершенно очевидно: ’ицунов ни в одном случав не довел исследо≠вани€ раскапывавшихс€ им курганов до конца, все они требовали доследовани€.

¬нимательно исследовав большие кургапы на мест≠ности и сопоставив увиденное с архивными данными, ¬. ѕ. Ўилов смог определить и то два из них, которые копал ’ицунов. ќсобенное внимание привлек курган, о ко≠тором речь шла выше, где ’ицупов обнаружил камен≠ную гробницу. ћногое в отчете ’ицунова настораживало, и прежде всего его утверждение, что в могиле Ђдаже ко≠стей человеческих ... не оказалосьї. ≈сли это действи≠тельно так, решил ¬. ѕ. Ўилов, то, по-видимому, чело≠веческое захоронение не было открыто ’ицуновым.

¬ пользу такого предположении говорило и то, что, по утверждению ’ицунова, открыта€ им в кургане гробница была расположена Ђне в центре, однако же, оного, а по окружностиї. ћожно было наде€тьс€, что этот считав≠шийс€ уже раскопаппым курган продолжает хранить под гигантской дев€тиметровой насыпью тайну своего хоз€≠ина.

ƒл€ того чтобы проверить свое предположение, Ўи≠лову предсто€ло сн€ть всю огромную насыпь кургана це≠ликом. Ќи один квадратный метр площади не должен был остатьс€ неисследованным. ƒл€ этого требовалась мощна€ техника, больша€ подготовка.

–аскопки кургана начались лишь п€ть лет спуст€: осенью 1959 г. в его насыпь начали вгрызатьс€ бульдозер и скрепер. ≈ще до раскопок кургана на нем была отчет≠ливо видна огромна€ заплывша€ грабительска€ воронка. Ќо воронка была несколько смещена от центра кургана (грабитель чуть-чуть ошибс€), и оставалась, хот€ и сла≠ба€, надежда, что эта ошибка могла спасти погребение от полного разграблени€. ак мы увидим, надежда эта оп≠равдалась: значительна€ часть погребальной камеры ока≠залась нетронутой грабител€ми.

–аскопки велись в чрезвычайно сложных услови€х: шли проливные осенние дожди, подула Ђнизовкаї Ч за≠падный ветер, нагон€ющий воду из јзовского мор€ в ƒон, в результате чего он широко разливаетс€ и затопл€ет все низменные части дельты. „асто лишь с трудом удавалось пешком подойти к кургану Ч кругом все было залито во≠дой; бывало, и лодкой приходилось пользоватьс€. “ем не менее работа продвигалась успешно.

огда была сн€та насыпь толщиной 6.75 м, показалс€ верхний край каменного склепа. «десь бульдозер и скре≠пер уже сделали свое дело, дальше начиналась более Ђтон≠ка€ї работа. Ќа смену бульдозерному ножу пришла ло≠пата. —ама€ кропотлива€ работа Ч при помощи скаль≠пел€ и кисточки Ч была еще впереди.

—клеп представл€л собой большую квадратную камеру, к которой примыкал длинный коридор Ч дромос. —тепы, сложенные из необработанных камней известн€ка, имели высоту до 2 м. ѕол был выложен такими же необработан≠ными плитами, а сверху все сооружение было некогда пе≠рекрыто накатом из толстых дубовых бревен. ќдно из частично сохранившихс€ бровей имело в диаметре 60 см!

огда камера была расчищена, археологи увидели, что здесь был похоронен пожилой мужчина, от скелета которого сохранились лишь череп (он-то и позволил оп≠ределить его возраст) и разбросанные р€дом кости ног. ¬с€ южна€ часть склепа была начисто ограблена. √раби≠тели орудовали в склепе в то врем€, когда перекрытие уже рухнуло внутрь камеры, и это спасло ее от полного ограблени€. ¬озможно, кладоискатели, откопав человече≠ский скелет и захватив богатую добычу, решили, что больше в склепе искать нечего и что не стоит дальше рис≠ковать. ¬озможно, их спугнуло что-то и они решили удо≠вольствоватьс€ захваченным: ведь грабител€м всегда при≠ходилось действовать в крайне опасных услови€х, еже≠минутно риску€ жизнью Ч в любой момент они могли быть пойманы с поличным, а то показатьс€ погребенными заживо под многометровой толщей земли. Ќе довел до конца раскопки и ѕ. ». ’ицунов, обманутый своим оши≠бочным заключением. ¬. ѕ. Ўилов так поступить не мог: непременным и об€зательным правилом современной ар≠хеологии, как мы уже говорили, €вл€етс€ полное иссле≠дование раскапываемого пам€тника, каковыми бы ни были предварительные заключени€ археолога о веро€т≠ных результатах, к которым он может прийти в ходе работы. » раскопки ѕ€тибратнего кургана лишний раз подтвердили справедливость этого требовани€.

ѕосле полной расчистки погребальной камеры оказа≠лось, что в ее северной части было второе, совершенно пе потревоженное захоронение: здесь лежали останки моло≠дого воина в роскошном царском убранстве. ¬се здесь со≠ответствовало уже известному нам по другим царским курганам погребальному инвентарю скифских вождей: роскошный нар€д и драгоценные украшени€, парадное оружие, богатые культовые сосуды...

ќт парадной одежды Ђцар€ї сохранились многочислен≠ные золотые нашивные бл€шки, украшавшие ее; на них были изображени€ лани и борющихс€ варваров. ќдин лишь головной убор был украшен семьюдес€тью восемью золотыми бл€шками. Ќа шее погребенного была массив≠на€ золота€ гривна, украшенна€ на концах фигурками лежащих барсов, а кроме того, золотое ожерелье, на паль≠цах Ч золотые перстни и т. д.

¬озле погребенного, как обычно у скифов, лежало его оружие. ¬ разных местах лежали остатки колчанных наборов Ч бронзовые наконечники стрел: всего их било соб≠рано 827 штук! ” левого бедра царственного покойника лежали золота€ обкладка горита, в которой оказалс€ пу≠чок на 108 наконечников стрел, и железный меч в дере≠в€нных ножнах, обложенных золотым листом; так же ук≠рашена и руко€ть меча.

» горит, и ножны идентичны най≠денным в „ертомлыцком кургане; идентичные гориты, как мы уже говорили, были найдены также в »льинецком и ћелитопольском курганах. —цены, изображенные на золотой обкладке горита, рассмотрены выше. ќстано≠вимс€ подробнее на ножнах меча, которые оказались лучшей сохранности, чем в „ертомлыке.

¬с€ поверхность золотой обкладки ножен покрыта рельефными изображени€ми. «десь представлено п€ть сцен битвы скифов с греками. —ражение в самом разгаре € складываетс€, суд€ по всему, не в пользу греков; их во≠еначальник в шлеме и панцире (он стоит первым слева) обернулс€ назад с выт€нутой рукой и, очевидно, при≠зывает на помощь подкрепление. ќн не замечает опас≠ности, гроз€щей ему со стороны предводител€ скифов, который уже занес над ним свой короткий меч Ч акинак.

¬се изображени€ на ножнах очень реалистичны, де≠тально переданы особенности скифского и греческого во≠оружени€, одежды и т. д. —корее всего, па ножнах изобра≠жены сцены скифского героического эпоса в передаче гре≠ческого мастера, но в основе этого изображени€ лежит хо≠рошее знание особенностей ведени€ бо€ как греками, так и скифами. ¬есьма веро€тно, что греческий художник, создавший это замечательное произведение искусства, сам участвовал в военных столкновени€х со скифами и вос≠произвел боевые эпизоды, виденные им воочию.

ѕомимо перечисленного оружи€, в могилу были поло≠жены три копь€, дротики и кинжал. “ам были найдены греческие бронзовые кнемиды и другие предметы воору≠жени€, в частности два длинных боевых по€са, состо€в≠ших из бронзовых пластинок, прикрепленных к кожаному ремню. ¬се указывало на то, что покойный был очень знатным воином.

¬ могилу были также положены драгоценные серебр€≠ные сосуды: ваза, схожа€ по форме со знаменитой куль-обской и другими аналогичными ритуальными сосудами. ќколо входа в камеру на небольшом простран≠стве пола в беспор€дке лежала цела€ куча драгоценных предметов:

золотых пластинок и бл€шек с различными рельефными изображени€ми, разнообразных бус и т. д. ¬сего здесь было найдено 1273 золотых предмета. ѕо мне≠нию ¬. ѕ. Ўилова, здесь сто€л дерев€нный ларец, в ко≠торый были уложены парадна€ одежда, головные уборы и украшени€.

ак и в других скифских курганах, в могилу были по≠ложены запасы пищи и вина: в дромосе, по обе стороны входа в склеп, сто€ли 14 амфор, вмещавших около 120 л вина. ¬ино было привезено из южночерноморских горо≠дов √ераклен и —инопы. Ќа большинстве амфор имеютс€ клейма мастерских, в которых они были изготовлены, по≠звол€ющие достаточно точно определить дату захороне≠ни€: оно было совершено в последней трети IV в. до н. э.

|

ћетки: интересные места дона |

ѕарамоновские склады. |

ƒневник |

( омплекс экспортных зерновых складов (5 корпусов), ул. Ѕерегова€, 47 ј, 49, 51 ј, 51 Ѕ, 51 √) - комплекс складских сооружений XIX на набережной ƒона в –остове-на-ƒону, между проспектами ировским и —емашко. ѕам€тник федерального значени€.

—амый старый корпус ѕарамоновских складов построен в середине XIX века, последний Ч в конце 1890-х годов. —троили склады инженеры якунин и Ё. Ўульман. ќни грамотно и из€щно воспользовались уникальной природной особенностью данного места - родниками, круглый год бъющими со склона донского берега. »нженеры собрали родниковую воду в желоба и пропустили эти желоба сквозь складские помещени€. “емпература родниковой воды ѕарамоновских складов посто€нна зимой и летом Ч 9∞ C. » эта система желобов поддерживала в складах пониженную температуру, благопри€тную дл€ хранени€ зерна. ¬ архитектуре зданий был использован лаконичный кирпичный декор с мотивами романского зодчества и классицизма Ц так называемый Ђрусский кирпичный стильї, - сделавший здани€ при всей их простоте и функциональности своеобычными, со своим неповторимым лицом (даже в их нынешнем состо€нии выгодно контрастирующих с возвышающимис€ над ними безликими громадами недавно возведЄнных Ђмногоэтажекї)

—клады сыграли важнейшую роль в становлении –остова-на-ƒону. „ерез них Ђпроходилиї миллионы тонн зерна, угл€, шерсти, других товаров, торговл€ которыми позволила городу Ђподн€тьс€ї и стать к началу 20 века одним из крупнейших торгово-промышленных центров –оссии.

—реди тыс€ч рабочих, трудившихс€ здесь в конце 19 Ц начале 20 вв., был и јлеша ѕешков, ставший потом знаменитым писателем ћаксимом √орьким и описавший свой каторжный труд на –остовской набережной.

Ќа фасадах складов в межэтажном пространстве до сих пор сохранились круглые отверсти€. »х использовали дл€ пересыпки зерна через брезентовые рукава со вторых этажей на уровень набережной. «ерно отсюда перегружалось на баржи и отправл€лось за границу.

—клады сыграли важнейшую роль в становлении –остова-на-ƒону. „ерез них Ђпроходилиї миллионы тонн зерна, угл€, шерсти, других товаров, торговл€ которыми позволила городу Ђподн€тьс€ї и стать к началу 20 века одним из крупнейших торгово-промышленных центров –оссии.

—реди тыс€ч рабочих, трудившихс€ здесь в конце 19 Ц начале 20 вв., был и јлеша ѕешков, ставший потом знаменитым писателем ћаксимом √орьким и описавший свой каторжный труд на –остовской набережной.

«а врем€ своего существовани€ склады принадлежали разным владельцам и фирмам. Ѕольшинство находилось в собственности купцов ћаксимовых и всего два из них принадлежали купцам ѕарамоновым. Ќо ѕарамонов был дл€ –остова настолько знаковой фигурой, что склады на набережной издавна называютс€ Ђпарамоновскимиї.

«дани€ почти без потерь пережили лихолети€ гражданской и ¬еликой ќтечественной войн. Ћишь одно из них частично пострадало от попадание авиабомбы. ѕочти весь 20 век они исправно выполн€ли свою задачу: здесь продолжали раполагатс€ различные склады и конторы.

Ќо пам€тник не пережил гораздо более разрушительное лихолетие Ц Ђдикийї, Ђбандитскийї капитализм, начавшийс€ в 1990-е и до сих пор не закончившийс€. ѕочти двадцатилетние т€жбы между различными Ђинвесторамиї, за которыми стоит желание заполучить самые лакомые в –остове участки земли Ц на набережной, - и при этом Ђне тратитьс€ї на реставрацию и сохранени€ пам€тников, превратили их в руины.

источник : http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/37-2009-06-01-06-57-03/1633-l-r

—амый старый корпус ѕарамоновских складов построен в середине XIX века, последний Ч в конце 1890-х годов. —троили склады инженеры якунин и Ё. Ўульман. ќни грамотно и из€щно воспользовались уникальной природной особенностью данного места - родниками, круглый год бъющими со склона донского берега. »нженеры собрали родниковую воду в желоба и пропустили эти желоба сквозь складские помещени€. “емпература родниковой воды ѕарамоновских складов посто€нна зимой и летом Ч 9∞ C. » эта система желобов поддерживала в складах пониженную температуру, благопри€тную дл€ хранени€ зерна. ¬ архитектуре зданий был использован лаконичный кирпичный декор с мотивами романского зодчества и классицизма Ц так называемый Ђрусский кирпичный стильї, - сделавший здани€ при всей их простоте и функциональности своеобычными, со своим неповторимым лицом (даже в их нынешнем состо€нии выгодно контрастирующих с возвышающимис€ над ними безликими громадами недавно возведЄнных Ђмногоэтажекї)

—клады сыграли важнейшую роль в становлении –остова-на-ƒону. „ерез них Ђпроходилиї миллионы тонн зерна, угл€, шерсти, других товаров, торговл€ которыми позволила городу Ђподн€тьс€ї и стать к началу 20 века одним из крупнейших торгово-промышленных центров –оссии.

—реди тыс€ч рабочих, трудившихс€ здесь в конце 19 Ц начале 20 вв., был и јлеша ѕешков, ставший потом знаменитым писателем ћаксимом √орьким и описавший свой каторжный труд на –остовской набережной.

Ќа фасадах складов в межэтажном пространстве до сих пор сохранились круглые отверсти€. »х использовали дл€ пересыпки зерна через брезентовые рукава со вторых этажей на уровень набережной. «ерно отсюда перегружалось на баржи и отправл€лось за границу.

—клады сыграли важнейшую роль в становлении –остова-на-ƒону. „ерез них Ђпроходилиї миллионы тонн зерна, угл€, шерсти, других товаров, торговл€ которыми позволила городу Ђподн€тьс€ї и стать к началу 20 века одним из крупнейших торгово-промышленных центров –оссии.

—реди тыс€ч рабочих, трудившихс€ здесь в конце 19 Ц начале 20 вв., был и јлеша ѕешков, ставший потом знаменитым писателем ћаксимом √орьким и описавший свой каторжный труд на –остовской набережной.

«а врем€ своего существовани€ склады принадлежали разным владельцам и фирмам. Ѕольшинство находилось в собственности купцов ћаксимовых и всего два из них принадлежали купцам ѕарамоновым. Ќо ѕарамонов был дл€ –остова настолько знаковой фигурой, что склады на набережной издавна называютс€ Ђпарамоновскимиї.

«дани€ почти без потерь пережили лихолети€ гражданской и ¬еликой ќтечественной войн. Ћишь одно из них частично пострадало от попадание авиабомбы. ѕочти весь 20 век они исправно выполн€ли свою задачу: здесь продолжали раполагатс€ различные склады и конторы.

Ќо пам€тник не пережил гораздо более разрушительное лихолетие Ц Ђдикийї, Ђбандитскийї капитализм, начавшийс€ в 1990-е и до сих пор не закончившийс€. ѕочти двадцатилетние т€жбы между различными Ђинвесторамиї, за которыми стоит желание заполучить самые лакомые в –остове участки земли Ц на набережной, - и при этом Ђне тратитьс€ї на реставрацию и сохранени€ пам€тников, превратили их в руины.

источник : http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/37-2009-06-01-06-57-03/1633-l-r

|

ћетки: интересные места дона |

—окровища аланского цар€ »ндиабу . |

ƒневник |

¬ 1450 году венецианский купец »осафат Ѕарбаро написал книгу о своем пребывании в генуэзско-венецианской фактории “ана (ныне јзов)...

¬ то врем€ в устье ƒона находилс€ оживленный перекресток торговых путей между ≈вропой и јзией. Ѕарбаро провел в “ане 16 лет. Ќо удерживала его в этих местах не т€га к торговле...

ћестные жители из уст в уста передавали легенду о сокровищах аланского цар€ »ндиабу. огда тот узнал, что на него идет войной татарский хан, решил спр€тать свои сокровища. ѕод предлогом похорон одного из воинов выкопали могилу, куда сложили ценности, насыпав сверху огромный курган.

Ѕарбаро был не первым иностранцем, искавшим сокровища на ƒону: еще в бытность ѕьетро Ћандо консулом в “ане туда прибыл человек из аира по имени √улдебин. ѕриметы кургана онтеббе с сокровищами ему указала каирска€ татарка, в чьем роду из поколени€ в поколение передавали тайну »ндиабу.

Ёто еще больше укрепило Ѕарбаро в намерени€х отыскать сокровища. ќсенью 1437 года с шестью товарищами венецианец приступил к раскопкам кургана на берегу реки в шестидес€ти мил€х от “аны. Ѕыли нан€ты сотн€ рабочих, но из-за наступивших холодов поиски приостановили. ¬есной же, по заверени€м Ѕарбаро, были Ђнайдены признаки кладаї, после чего старани€ были удвоены.

»таль€нцы уехали, оставив на месте раскопок огромные €мы и два подземных хода, ведущих в глубь кургана

ѕо официальной версии, Ѕарбаро не нашел клад. »таль€нцы уехали, оставив на месте раскопок огромные €мы и два подземных хода, ведущих в глубь кургана. ќднако слова в дневнике венецианца говор€т об ином: Ђћы нашли все, как было предсказано...ї

ѕо другой версии, Ѕарбаро искал сокровища иного рода. јрхеологами доказано, что онтеббе - это об€ково городище, по всем приметам совпадающее с местом италь€нских раскопок. ¬ бюллетен€х —еверо- авказского бюро краеведени€ –остова-на-ƒону за 1927 год отмечено следующее: Ђ¬ 1926 году последовала случайна€ находка земл€ной пещеры, обнаруженной на крайнем по направлению к устью об€ковской балки холме... ѕо мнению экспедиции, обследование найденной пещеры, обладавшей земл€ным сводом и пил€страми, позвол€ет определить ее как помещение византийской крипты - подземной часовниї.

¬ 1949 году в об€ковой балке планировалось разместить подземный штаб — ¬ќ (в 57-м году построенный в ћухиной балке и известный ныне как ¬оенно-исторический музей города јкса€). ќбследовать подземель€ об€кова городища отправили двух солдат. ѕерва€ разведка прошла благополучно: обнаружены пещера и р€д разветвленных подземных галерей. »з второй вылазки солдаты не вернулись. огда нашли их растерзанные тела, стало €сно, что это не несчастный случай: у одного была оторвана голова, у другого искромсана нижн€€ половина туловища. Ќанести такие раны могло только крупное хищное животное, каких не водитс€ в пойме ƒона.

акому таинственному культу поклон€лись в средневековых подземель€х об€кова городища?

’ранитель аксайского подземного музе€-крепости Ђ“аможенна€ застава XVIII векаї ¬€чеслав «апорожцев утверждает, что ходил по подземным ходам об€кова городища и обнаружил, что один из них выходит на берег озера. онечно, предполагать, что в наших кра€х живет неизвестное чудовище, сложно. Ќо, возможно, эта истори€ и не поддаетс€ реальным объ€снени€м.

|

ћетки: интересные места дона |

ѕодземный монастырь станицы ћигулинской |

ƒневник |

26.12.2010

орреспондент Ђји‘ї первой спустилась в подземный монастырь

Ѕольшинство людей в поисках удивительного и неповторимого отправл€ютс€ в другие страны и даже не догадываютс€ о том, что насто€щие чудеса наход€тс€ р€дом.

ƒонска€ земл€ скрывает немало тайн. Ќасто€щее чудо, древний подземный монастырь, вырубленный в меловом холме, находитс€ на самом севере –остовской области, в нескольких километрах от станицы ћигулинской ¬ерхнедонского района.

¬ граничащих с нами ¬оронежской и ƒонецкой област€х есть множество подземных монастырей, активно посещаемых туристами. –остовчане, совершающие паломничество по св€тым местам в соседние кра€, даже не подозревают, что в –остовской области тоже есть подобное место, достойное стать объектом туризма.

—пуск в —тарую пещеру

«накомый рассказал мне, что в 1969 году он проходил студенческую практику в станице ћигулинской. ѕо указани€м местного старожила студенты откопали вход в подземный монастырь. ¬ернувшись домой, реб€та поведали о своей находке ростовским археологам. “е с интересом выслушали иЕ забыли: археологическа€ экспедици€ на раскопки подземного монастыр€ не приехала в ћигулинскую и по сей день.

–ассказ знакомого заинт.риговал: конечно, с тех пор, как он побывал в монастыре, прошло почти сорок лет, но вдруг туда можно попасть и сейчас? √лава јдминистрации станицы ћигулинской јнатолий олычев подтвердил: действительно возле станицы есть вырубленные в меловом холме кельи, где когда-то жили монахи. ƒоговорившись со спелеологами –остовской федерации альпинизма (они охотно согласились подстраховать журналистку, не имеющую спелеологических навыков), мы отправились на поиски подземных чудес.

омплекс катакомбного монастыр€ расположен в 80-метровом обрыве у широкого притока ƒона и состоит из двух пещер Ч —тарой и Ќовой. —тарой пещере ведЄт полога€ тропинка, по которой спустились без труда. Ќам уже рассказали, что в монастырь попасть непросто, однако, увидев узкую щель в земле р€дом с кучкой меловой россыпи, € растер€лась. Ќе реша€сь лезть в тесный лаз, пропустила вперЄд профессионалов. —пелеологи, привычным движением опустившись на руки, один за другим ползком исчезли в дыре. ¬скоре оттуда послышались голоса:

Ч «алезай! “ут всего несколько метров ползти, а затем можно идти в полный рост.

Ќичего не поделаешь, ложусь на живот и ползу по меловым осколкам, устлавшим лаз. ѕопадаю в небольшую пещеру, из которой три лаза пошире ведут в разные стороны. —перва мы пошли пр€мо. Ќебольшой ход со следами кирки на стенах и с за.круглЄнными сводами привЄл нас в тупик.

омната с колодцем

Ѕелые стены другой галереи гладко отполированы. ѕо изогнувшемус€ полукругом длинному тоннелю, ведущему в сторону ƒона, попадаем в полукруглое расширение. ¬ стене вырублена маленька€ квадратна€ ниша. —воды над ней закопчены: видимо, здесь когда-то сто€ла икона, перед которой светили лампада или свечи. ¬низ налево ведут ступени. ¬ конце них Ч небольша€ комнатка неправильной четырЄхугольной формы иЕ колодец. ƒа-да, самый насто€щий колодец, вырубленный в меловой насыпи. ¬ нЄм даже стоит вода! ћонахи неплохо о себе позаботились и могли жить здесь вполне автономно, мес€цами не выход€ на поверхность. ѕравда, колодезную воду, забелЄнную мелом, € так и не решилась попробовать, но, думаю, при необходимости еЄ вполне можно пить и в наши дни.

¬озвращаемс€ ко входу, от которого вправо шЄл другой лаз. Ћегко протиснувшись в щель, оказываемс€ в длинном туннеле. ѕо правой стороне расположены небольшие кельи. ¬ыходы из некоторых помещений закольцованы. ¬ходишь в комнату через одну дверь, а выходишь через другую, попада€ всЄ в ту же длинную галерею. ¬ кель€х вырублены небольшие ниши под иконы, выступы-полочки дл€ свечей. ¬ —тарой пещере мы насчитали п€ть таких келий.

»стори€ в автографах

¬доль стен тоннелей охрой нарисованы незатейливые узоры. —уд€ по вырезанным поверх их надпис€м, сделанным больше века назад (среди подписанных дат мы различили 1906 год), выведенные охрой узоры сделаны €вно не в прошлом столетии. ¬ообще в подземном монастыре много автографов местных жителей. Ћюбопытно, что, хот€ стены буквально испещрены нашими современниками, люди пишут только имена и даты Ч никаких ругательств. ¬идимо, вли€ет св€тость места. Ѕольшинство надписей банально: Ђ—аша + “ан€ї, Ђ«десь был ѕет€ .ї и т. п. Ќо встречаютс€ и любопытные автографы начала прошлого века, которые могут поведать немало интересного об истории этих мест. Ќапример, надпись Ђ—отник удинов, хорунжий —еребр€ков. 1918 годї, начертанна€ предводител€ми ¬ерх.недонского восстани€, укрывавшимис€ здесь от преследовани€. ¬ 1930 году свою подпись оставила делегаци€ колхозников, приехавша€ в станицу на какой-то слЄт. ≈сли долго ходить по подземель€м монастыр€, можно увидеть и надпись на старослав€нском, найденную местным краеведом Ќиколаем ѕавловичем узнецовым. —лова местами сбиты, и с трудом можно разобрать лишь начало фразы: Ђƒа воздастс€ за все грехиЕї

ћы не успели прочесть всю летопись монастырских стен: нас ждало посещение более обширной Ќовой пещеры. Ќадо сказать, что названи€ Ђ—тара€ї и ЂЌова€ї весьма условны. ќба пещерных комп.лекса вырублены примерно в одно и то же врем€. ѕросто вход в Ќовую пещеру современные жители нашли позд.нее. ѕо словам мест.ного краеведа, раньше оба комплекса соедин€лись между собой проходом, но со временем он просел, и теперь из одной пещеры в другую можно попасть только по поверх.ности земли.

ѕострадала —тара€ пещера не только от времени. —разу у входа в неЄ Ч трещины на потолке и огромные глыбы мела, лежащие на полу. ќднажды лаз в пещеру засыпало и мальчишки попытались отрыть его весьма опасным способом: притащили снар€д, оставшийс€ со времЄн войны, и взорвали. ѕосле взрыва своды у входа покрылись трещинами, а местами даже осыпались. “ак что ходить тут не так безопасно, как раньше. Ќо, по уверени€м главы местной администрации, за многие годы посещений подземного монастыр€ местными жител€ми здесь ни разу не было несчастного случа€.

о второй пещере идЄм гуськом по узкой осыпающейс€ тропке, вьющейс€ над ƒоном по склону холма. Ќе только путь к Ќовой пещере, но и вход в неЄ оказалс€ более экстремальным: глубокий колодец, на дне которого лаз ещЄ меньших размеров, чем в первой. ѕри виде такого входа становитс€ не по себе. ќднако местные увер€ют, что Ќова€ пещера куда интереснее —тарой: она гораздо больше, запутанностью своих ходов похожа на лабиринт, и к тому же там вырублены лики. Ћюбопытство помогает преодолеть некоторую клаустрофобию. »так Ч вперЄд за чудесами. —нимаю куртку с фотоаппаратом в кармане, чтобы не застр€ть в узком лазе. ¬ свете фонар€ видны идущие через несколько метров от входа вправо и влево другие ходы.

Ќова€ пещера действительно напоминает лабиринт. “уннели извиваютс€ в разные стороны, то там, то с€м открываютс€ новые проходы и помещени€, из которых кольцевые ходы привод€т снова туда, где мы уже были. » только чита€ уже знакомые надписи на стенах, понимаем, что ходим по кругу. елий здесь гораздо больше, и они несколько просторнее, чем в —тарой пещере. ¬от за поворотом ступеньки вниз, а справа из другого помещени€ вырублено небольшое окошко. Ќаверное, в давние времена, когда горели многочисленные свечи и лампады, тут было куда уютнее. «апах ладана пропитал вековые стены

—воды потолков здесь меньше двух метров, а в узких коридорах с трудом можно разойтись вдвоЄм. ќднако гладко обтЄсанные меловые стены, си€ющие белизной в свете наших фонарей, создают видимость обширного пространства даже там, где достаточно тесно. ¬ лабиринтах быстро забываешь о том, что проникли мы сюда через крошечный лаз, и о том, что над головой полсотни метров меловой толщи. ƒышитс€ здесь на удивление легко. Ќет и намЄка на затхлость и сырость, хот€ р€дом река, из которой, кстати, и пополн€етс€ вырубленный в —тарой пещере колодец. „увствуетс€ едва заметный запах ладана, пропитавший вековые стены. Ќамоленное столети€ми место наполн€ет какой-то благостностью. ј ещЄ в пещерах удивительна€ тишина. «десь не слышны ни шелест деревьев, колышимых ветром, ни птичий крик, ни голоса оставшихс€ у входа местных жителей, проводивших нас сюда.

Ќачинаешь понимать, что только в таком месте, полностью удалЄнном от всего суетного, можно сосредоточитьс€ на молитве и мысл€х о Ѕоге, как делали это благочестивые монахи, добровольно заточившие себ€ под землЄй. Ќо, правда, несмотр€ на достаточно тЄплую осень, здесь быстро замерзаешь. “емпература в подземелье не больше дес€ти градусов. “рудно представить, как можно тут жить в течение долгого времени, особенно холодной зимой.

„асовн€ и древние лики

ѕопав в просторную комнату, в изумлении останавливаемс€. ќгромный, в человеческий рост, вырезанный в стене зачернЄнный православный крест исписан современными вандалами. Ёто помещение €вно служило часовней.

¬ообще размеры подземного монастыр€ поражают воображение: сколько же времени ушло у здешних обитателей, чтобы вырубить столь длинные ходы, просторные помещени€ и множество келий да ещЄ и гладко обтесать стены и своды?

Ќо самое удивительное в Ќовой пещере Ч лики, вырезанные неизвестными мастерами на углах стыков коридоров. Ќи один из них непохож на другой. ЌеподалЄку от входа в пещеру с угла на нас мрачно смотрит высеченный в мелу череп с круглыми дырами вместо глаз и рта. ƒа уж, зрелище мрачноватое. Ќесколько дальше Ч удивительно губастый лик со срубленным носом, в профиль напоминающий древнеегипетские изва€ни€ фараонов. «атем мы видим грубо вырезанное лицо с большими круглыми глазами, больше похожее на инопланет€нина, чем на земного человека. то и зачем создал здесь, на такой глубине, эти загадочные изображени€ Ч то устрашающе зловещие, то величественно задумчивые, то похожие на шаловливую рожицу, что рисуют в тетрад€х скучающие на лекци€х студенты? √овор€т, раньше эти лики были куда выразительнее, а сейчас уже побиты (мел ведь не только пластичный, но и достаточно хрупкий материал) и потер€ли свою первоначальную красоту.

ѕоследний отшельник

»стори€ подземного монастыр€ покрыта тайной веков. ем и когда он был вырыт, мигулинцы не помн€т. Ќо по предани€м, сколько существует ћигулинска€, столько же лет сто€т и пещеры. ј станице в этом году исполнилось 627 лет.

Ч —ам € по —тарой пещере ходил ещЄ во втором классе, а в Ќовую впервые попал, когда еЄ в 69-м году ростовские студенты откопали, Ч вспоминает местный краевед Ќиколай ѕавлович узнецов. Ч ≈щЄ в 1700-х годах в этих пещерах обитали монахи. —колько их там было, никто не знает, но в начале XX века жили там всего два отшельника. » то, говор€т, какие-то пришлые. ќдин вскоре умер, а другой так и молилс€ в одиночестве. Ётот последний монах жил в пещерах и после революции. ¬ 20-х годах мой отец мальчишкой ходил в пещеры. » этот дед там ещЄ жил. ” него в —тарой пещере недалеко от колодца была кель€ с дерев€нными двер€ми. “олько вход туда вЄл не тот, что сейчас сверху продолбили, а пр€мо с угла, с мыса. ћногие из старожилов рассказывали, как ходили к старому монаху на св€тки. ¬ те годы —тара€ пещера и Ќова€ ещЄ были соединены между собой проходом.

¬ конце 20-х годов совсем ослабевший от старости отшельник пришЄл к одному особо верующему станичнику и у него доживал свой век. уда делись многочисленные иконы и проча€ церковна€ утварь подземного монастыр€, никто уже и не помнит.

“ворение ранних христиан?

огда-то подземный монастырь находилс€ в отдалении от человеческого жиль€. “еперь р€дом разрослась станица ћигулинска€ и он оказалс€ недалеко от неЄ. “очна€ дата основани€ подземной обители неизвестна. ѕо легендам, ей не менее шести веков. », скорее всего, монастырь в меловой толще вытесали ранние христиане. ≈сть предположение, что первые кельи были вырублены ещЄ во времена монголо-татарского ига. ¬озможно, мест.ные жители укрывались в подземной обители во врем€ нашестви€ “амерлана. Ќедалеко от станицы возвышаетс€ ћигулинска€ гора, по преданию названна€ в честь хана ћигулы, разбившего там своЄ стойбище. » ныне в окрестност€х этой горы наход€т древние черепки.

¬ Ќовой пещере есть своего рода охранный форпост: идЄт ход, а потом возвращаетс€ назад как за€чь€ петл€, а там отнорок с лавкой, а из него к этому ходу выходит ниша-бойница. ¬озможно, форпост охран€л подземный ход.

Ч —тарожилы говорили, что ходили по тоннелю на ту сторону ƒона, Ч рассказывает глава станичной администрации јнатолий олычев. Ч “ам с потолка местами вода сочилась. ¬идно, от сырости ход и рухнул. Ќо остались его признаки как в самом монастыре, так и на той стороне ƒона. Ќа другом берегу есть возвышенность, которую даже во врем€ сильнейшего половодь€ не заливает. » вокруг того места меловые глыбы лежат, вытащенные из-под земли. “ам-то и был выход из подземного хода.

¬ 80-х годах прошлого века подземный монастырь за малым не был разрушен. ќдин из местных надумал устроить в пещерах Еовощехранилище. ѕодогнал экскаватор, расчистил холм, набурил шурфов. ѕотом через эти шурфы в монастырь проникла вода. ќт сырости меловые своды размокли и посерели. ѕредседатель совета станицы, узнав об этом, запретил разрушать пещеры. ѕрошли годы, шурфы забились землЄй, и в кель€х оп€ть стало сухо. Ќыне тут гр€зи нет, разве что в мелу с головы до ног перепачкаешьс€, пока проползЄшь по всем переходам. Ч ѕривести бы пещеры в пор€док, Ч вздыхает местный краевед Ќиколай ѕавлович узнецов. Ч —н€ть бугор у ƒона, чтобы талые воды не к пещерам, а в ƒон уходили. ј то ведь каждый год приходитс€ входы заново откапывать.

акое будущее ждЄт св€тые пещеры?

ќбща€ прот€жЄнность ходов в —тарой пещере около 120 метров , в Ќовой Ч более двухсот. “рудно сказать, какова была обща€ площадь обители в древности: ныне многие ходы завалены.

ѕо дороге в –остов становитс€ грустно: жаль, что, кроме местных жителей, никто не видит эту удивительную красоту. ¬ подземель€х станицы ћигулинской никогда не бывали ни археологи, ни историки. ј ведь до всех этих чудес рукой подать. » уж, бесспорно, ћигулинские пещеры €вл€ютс€ крупнейшим подземным культовым сооружением в –остовской области. стати, подземна€ обитель нигде не зарегистрирована, и о ней не знали ни в ќбластном музее краеведени€, ни даже в –остовской епархии.

акое будущее ждЄт св€тые пещеры? Ёто покажет врем€. Ќо будет очень обидно, если это прекрасное и загадочное место так и останетс€ неизвестным за пределами станицы. ј хуже того Ч заброшенным даже местными жител€ми, которые после очередного паводка могут и не докопатьс€ до входа в подземную обительЕ

√алина “»ћќ‘≈≈¬ј, станица ћигулинска€ ¬ерхнедонского района.

|

ћетки: интересные места дона |

¬ –остовской области найдено захоронение старше египетских пирамид! |

ƒневник |

26.12.2010

–езультаты российско-немецкой археологической экспедиции возле –емонтного могут заставить историков переписывать книги. Ќайденное в –остовской области захоронение Ц старше египетских пирамид! —ам факт его существовани€ существенно мен€ет представление о том, что происходило на территории ¬еликой ≈вразийской степи п€ть тыс€ч лет назад.

ѕерва€ неожиданность открылась археологам при раскопке кургана, расположенного в балке —уха€ “ермета на окраине села –емонтное. –аньше ничего старше 4,5 тыс€ч лет не находили, и тут...

Ђќткрытое нами захоронение было сделано около трех тыс€ч лет до нашей эры, другими словами, ему около п€ти тыс€ч летї, Ц изложила суть дела сотрудник ћосковского государственного исторического музе€ Ќаталь€ Ўишлина, котора€ руководила экспедицией. –аскопками в окрестност€х села –емонтного она занимаетс€ не один год. »х результаты очень интересуют и немецких, и английских археологов. ќднако полученные в этом году материалы обещают удивить всех, кто занимаетс€ историей миграции народов через ¬еликую ≈вразийскую степь.

„астица костных останков умершего, вз€та€ из захоронени€ в балке —уха€ “ермета, была направлена в университет города √ронинген (√олланди€). –адиоуглеродный анализ и показал насто€щий возраст захоронени€. »сторики задумались: ведь теперь получаетс€, что процесс миграции степных племен через калмыцкие степи шел примерно на четыре столети€ раньше, чем до сих пор полагали историки во всем мире. “о есть он уже шел, а египетских пирамид еще не было. „ем жили эти люди, на какие территории ¬осточной и «ападной ≈вропы они проникли Ц предстоит узнать исследовател€м. ”глеродный анализ, кстати сделанный известным специалистом в этой сфере Ц профессором ѕлистом, преподнес археологам еще одну загадку. ќказалось, что раскопали они кости... 60-летнего мужчины. ¬ те времена люди с трудом доживали до 40 лет, а потому покойного можно смело считать долгожителем, не хуже нынешних 120-летних аксакалов. ак ему удалось дожить до столь почтительного возраста Ц это еще предстоит вы€снить.

ќднако одной сенсацией ремонтненские степи не ограничились. ¬ сорока километрах юго-восточнее села археологи заприметили невзрачный на вид курган, который, однако, преподнес им неожиданный сюрприз. Ђ¬ кургане мы нашли так называемое катакомбное захоронение, в котором находилс€ знатный военачальник. ¬ захоронении найдены большое количество оружи€, остатки богатого седла, истлевший от времени ремень, на котором находились железные бл€хи, железные стремена. Ќа по€се погребенного оказалс€ кожаный мешочек, в котором находились п€ть серебр€ных монет. ак определил нумизмат »сторического музе€ јлексей ‘омин, это монеты 30-х годов 14 века нашей эры. ак удалось установить, на самом деле это был один из самых больших курганов, с которыми мне приходилось иметь делої, Ц не скрывает удовольстви€ от проделанной работы Ќаталь€ Ўишлина.

¬месте с ней Ђполковникаї, как тут же окрестили останки военачальника сами археологи, на раскопках трудились сотрудницы Ѕерлинской археологической экспедиции лаудиа ћелиш и Ѕиргит ‘инкерман. ¬се специалисты сошлись во мнении, что Ђполковникї был крупным половецким военачальником и состо€л на службе у ханов «олотой ќрды. ѕринадлежность к высшему военному сословию доказывают не только оружие и монеты, но и остатки золотых тканей, которые были не по карману р€довому воину или командиру небольшого подразделени€.

ќднако почему могильный курган крупного военачальника оказалс€ таким низким? Ђƒа он вовсе не был маленьким, его первоначальна€ высота, как рассказали археологи, была чуть ниже четырех метров. ≈го просто распахивали дес€тки лет!ї Ц по€снила корреспонденту 161.ru участник раскопок, редактор районной газеты Ђ–ассветї ≈лена Ўипулина. ”виденное не оставило ее равнодушной. Ђя была просто поражена, увидев воочию глубокий ров, опо€сывавший захоронение Ђполковникаї. ¬ нем нашли многочисленные скелеты лошадей, баранов, это были жертвоприношени€, которыми, по-видимому, сопровождалс€ ритуал похорон. “аких курганов в –емонтненском районе до этого не находили!ї Ц не может скрыть восторга ≈лена Ўипулина. Ќо самое главное дл€ нее это ожидание раскопок остальных шести курганов курганной гр€ды.

Ђ≈сли в кургане, который перед раскопками был высотой не более метра, нашли такое, то, представл€ете, что может быть в других, ведь их высота значительно выше, возможно, нас ожидают великие археологические открыти€!ї Ц не скрывает нетерпени€ ≈лена Ўипулина.

ак вы€снилось, раскопки в –емонтном в этом году могли не состо€тьс€ вообще. ризис стеснил в средствах не только ученых, но и районные власти, которые в прежние времена много помогали в работе археологам.

—толь необходимый дл€ проведени€ раскопок бульдозер безвозмездно выделил директор –емонтненской ѕћ јлександр Ѕражкин, который неожиданно дл€ корреспондента 161.ru про€вил знани€ в географии и археологии.

ЂЁтот курган Ц один из многих, которые повсеместно разбросаны по территории —альско-ћанычской гр€ды. ћне стало любопытно, что в них может быть такое? ак видите, все не зр€, оказалось очень интересної, Ц заключил јлександр Ѕражкин.