-Рубрики

- Кулинария (165)

- Полезные советы (139)

- Рукоделие (101)

- Кинофильмы (69)

- Идеи для дома и дачи (61)

- Здоровье (55)

- Для блога. (40)

- Полезный софт и прочее (40)

- Поэзия (33)

- Музыка (29)

- Уроки английского языка. (23)

- Ретро (16)

- Заработок в Интернете (14)

- Мое литературное творчество (11)

- Ветер странствий. (8)

- Балет (7)

- Мои плейкасты (4)

- Художники (4)

-Метки

bebo edit photo facebook friendster hi5 image effect image effects water photo effect image fx orkut photo effects photo fx pussy regnum riot tagged water effects xanga «мыльницей»? Маски блог блоги борщ вкусный борщ волос волочкова дизайнер дневник загрузить инструкции комментарии красный борщ лиру. описание оформление блога пассажиры посадка правил простых работа работа в интернете себе семь суп туалеты уход за волосами фотографирование цифровой чистить шапка шрифты

-Музыка

- Проститься - саксофон (музыка)

- Слушали: 19997 Комментарии: 0

- СУМЕРКИ

- Слушали: 5614 Комментарии: 5

- Художник

- Слушали: 5264 Комментарии: 0

- Варшавский дождь.

- Слушали: 604 Комментарии: 15

- Я к Вам пишу...

- Слушали: 469 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 11.07.2008

Записей: 2265

Комментариев: 13902

Написано: 31887

Записей: 2265

Комментариев: 13902

Написано: 31887

Пишу не для мгновенной славы-

Для развлеченья, для забавы,

Для милых, искренних друзей,

Для памяти минувших дней.

( А.Б.Кольцов)

Я.Интернетометр. Измерьте вашу скорость.

Я.Интернетометр. Измерьте вашу скорость.

Евровидение 2009 |

Сижу- пялюсь в ящик. Не знаю , досмотрю ли до конца. Хочу сказать- уровень, ИМХО, на удивление высокий, т.к. говорят, что вообще "Евровидение"- конкурс, на котором не стоит париться.Посмотрела Приходько - ну, ничего. С нетерпением жду выступления Великобритании. Что-то нам преподнесет ЭЛУ?

|

|

Мои путешествия. |

Город Семенов-родина золотой хохломы

Вчера поехала я получать документы на свой садовый участок. Учитывая то, что я в отпуске (правда, как я уже говорила- со скандалом и только на 3 недели) я могла не особо торопиться. Выполнив деловую часть поездки, мы с приятельницей решили немного погулять по городу. Семенов- это райцентр в Нижегородской области, знаменит тем, что там находится фабрика хохломской росписи. Когда-то это было очень модно, но сейчас уже как-то к ней интерес пропал, а жаль.

Сам городок очень симпатичный, там сохранилось много старинных зданий, центр привели в порядок, надо сказать- на улицах чисто.

Как я и обещала, выкладываю фотоотчет об этой поездке.

Мы приехали.

Это- центр. Очень красивая улица.

Здесь у них, видимо, городские власти размещаются.

А это мне немного напоминает Кострому.

Очень симпатичный сквер.

Городской фонтан

Современное здание.

Необыкновенно красивый дом.

Вчера поехала я получать документы на свой садовый участок. Учитывая то, что я в отпуске (правда, как я уже говорила- со скандалом и только на 3 недели) я могла не особо торопиться. Выполнив деловую часть поездки, мы с приятельницей решили немного погулять по городу. Семенов- это райцентр в Нижегородской области, знаменит тем, что там находится фабрика хохломской росписи. Когда-то это было очень модно, но сейчас уже как-то к ней интерес пропал, а жаль.

Сам городок очень симпатичный, там сохранилось много старинных зданий, центр привели в порядок, надо сказать- на улицах чисто.

Как я и обещала, выкладываю фотоотчет об этой поездке.

Мы приехали.

Это- центр. Очень красивая улица.

Здесь у них, видимо, городские власти размещаются.

А это мне немного напоминает Кострому.

Очень симпатичный сквер.

Городской фонтан

Современное здание.

Необыкновенно красивый дом.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Мне снится дождь |

Мой PLAYCAST, который я сделала в подарок Леди Осень.

http://www.playcast.ru/?module=view&card=85355...a9f61027df2c5e1effdfa105b41fa6

![]()

|

Мне снится дождь Автор плэйкаста: Cherry19 Создан: 2 мая 2009 0:31 |

Cherry19 - это мой ник на том сайте.

|

С праздником! |

Все-таки хороший был праздник. Весенний, добрый какой-то. На демонстрацию с веточками ходили. Потом шли к нам домой, бабушка пироги пекла. Весело было! А сейчас-на работе целый день вкалывали, никто даже не вспомнил, что праздник.(Уж про то, чтобы за стол сесть- и речи нет) . Просто дополнительная возможность заняться садово-огородными делами.

|

|

Умерла великая балерина Екатерина Максимова. |

Скончалась великая Мадам "Нет" - прославленная балерина Екатерина Максимова

Мне грустно, с ней связан большой период моей юности.

В ночь на 28 апреля на 71-м году жизни скончалась выдающаяся российская балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. Она скоропостижно умерла у себя дома. Причина смерти балерины пока не установлена.

Супруг Максимовой и ее постоянный сценический партнер Владимир Васильев узнал о трагической новости, когда он был в командировке в Неаполе. Первым самолетом он вылетает в Москву, и только после его приезда будет принято решение, где и когда пройдет прощание и похороны Екатерины Сергеевны, сообщает NEWSru.com.

Вся творческая балерины - больше 30 лет - прошла на сцене Большого театра, где она танцевала с 1957 по 1988 годы.

Екатерина Сергеевна Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. В 1958 году окончила Московское хореографическое училище в классе Е.П. Гердт, поступила в труппу Большого театра, где работала до 1988 года. Дебютировала на сцене в партии Маши в балете Чайковского "Щелкунчик" в хореографии Вайнонена. С 1980-го выступала в спектаклях ансамбля "Московский классический балет", с 1978-го - в зарубежных труппах, снималась в кинофильмах-балетах ("Анюта", "Старое танго" и другие).

Уже первая большая роль балерины оказалась вместе с Васильевым. Тогда они и выбрали друг друга на сцене и в жизни и шли рука об руку вместе 50 лет.

Максимова и Васильев были одной из самых красивых пар в истории балета. Они работали с крупнейшими российскими хореографами - Касьяном Голейзовским, Леонидом Лавровским, Юрием Григоровичем. Свои балеты дарил им гениальный Морис Бежар. Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли пригласил их выступить в его фильме-опере "Травиата".

В репертуаре Екатерины Максимовой были все крупнейшие роли классических балетов: Жизель (одноименный балет Адана), Китри ("Дон Кихот" Минкуса), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" Чайковского), Аврора (его же "Спящая красавица"), Балерина ("Петрушка" Стравинского), а также спектаклей современного репертуара - Жанна ("Пламя Парижа" Асафьева), Золушка (одноименный балет Прокофьева), Джульетта (его же "Ромео и Джульетта"), Катерина (его же "Каменный цветок") и многие другие.

Воспитанная в лучших традициях академической школы, Екатерина Максимова обладала легким, упругим прыжком, стремительно-четким вращением, природной грацией, изящной мягкостью линий. Ее танец был отмечен элегантностью, технической виртуозностью, филигранно отточенными деталями.

"Госпожа Максимова хорошенькая и очень женственная" - так о ней в начале 60-х писала восторженная западная пресса, когда Большой выезжал на гастроли.

"Каждый спектакль - полет, - признавалась великая балерина в интервью Вести.ru - Иногда, когда было много спектаклей, когда действительно устал, все болит, ты где-то за кулисами стоишь и думаешь: "Боже мой, ну куда я пойду?! Я не могу ничего сделать!" И вот музыка играет - ты влетаешь на сцену, и все заканчивается. Ты забываешь, что у тебя болит, что у тебя что-то случилось. Ты забываешь обо всем. Ты здесь, на сцене".

Максимова также вошла в историю русской и мировой культуры также как создательница оригинального жанра телевизионного фильма-балета. Известны такие ее фильмы-балеты, как "Галатея", "Петер", "Чаплиниана", "Анюта", созданные в 70-80-х годах прошлого века.

Последнее выступление Максимовой на сцене Большого театра состоялось в день ее 60-летия, 1 февраля 1999 года, в минибалете "Сады Вилландри" на музыку Шуберта. Эта постановка стала подарком хореографа Марты Кларк к юбилею балерины.

Даже завершив артистическую карьеру, они не потерялись в искусстве. Владимир Васильев, который несколько лет руководил Большим театром, сейчас время от времени ездит за рубеж - ставит спектакли как хореограф. А еще он сочиняет стихи, увлекается живописью, пишет картины маслом и акварелью.

Екатерина Максимова до последних дней трудилась в классе с ученицами - она была педагогом-репетитором в Большом театре и в "Кремлевском балете", пишет Правда.Ру.

"Совсем недавно мы отмечали 70-летний юбилей Екатерины Сергеевны, и весь зал Большого театра в едином порыве приветствовал ее бурей аплодисментов и бесконечными букетами цветов, - говорит директор ГАБТа. - Тогда же отмечалось и полвека их совместной творческой жизни с ее мужем, другом и единственным партнером по сцене Владимиром Викторовичем Васильевым".

И совсем недавно вышла книга ее воспоминаний - вся история современного русского балета. Называется "Мадам "Нет". Комментарий на обложке: "Она не любит давать интервью. Она упорно отказывается от участия в теле- и радиошоу. Она закрыта, недоступна. Она - великая русская балерина Екатерина Максимова".

Мне грустно, с ней связан большой период моей юности.

В ночь на 28 апреля на 71-м году жизни скончалась выдающаяся российская балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. Она скоропостижно умерла у себя дома. Причина смерти балерины пока не установлена.

Супруг Максимовой и ее постоянный сценический партнер Владимир Васильев узнал о трагической новости, когда он был в командировке в Неаполе. Первым самолетом он вылетает в Москву, и только после его приезда будет принято решение, где и когда пройдет прощание и похороны Екатерины Сергеевны, сообщает NEWSru.com.

Вся творческая балерины - больше 30 лет - прошла на сцене Большого театра, где она танцевала с 1957 по 1988 годы.

Екатерина Сергеевна Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. В 1958 году окончила Московское хореографическое училище в классе Е.П. Гердт, поступила в труппу Большого театра, где работала до 1988 года. Дебютировала на сцене в партии Маши в балете Чайковского "Щелкунчик" в хореографии Вайнонена. С 1980-го выступала в спектаклях ансамбля "Московский классический балет", с 1978-го - в зарубежных труппах, снималась в кинофильмах-балетах ("Анюта", "Старое танго" и другие).

Уже первая большая роль балерины оказалась вместе с Васильевым. Тогда они и выбрали друг друга на сцене и в жизни и шли рука об руку вместе 50 лет.

Максимова и Васильев были одной из самых красивых пар в истории балета. Они работали с крупнейшими российскими хореографами - Касьяном Голейзовским, Леонидом Лавровским, Юрием Григоровичем. Свои балеты дарил им гениальный Морис Бежар. Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли пригласил их выступить в его фильме-опере "Травиата".

В репертуаре Екатерины Максимовой были все крупнейшие роли классических балетов: Жизель (одноименный балет Адана), Китри ("Дон Кихот" Минкуса), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" Чайковского), Аврора (его же "Спящая красавица"), Балерина ("Петрушка" Стравинского), а также спектаклей современного репертуара - Жанна ("Пламя Парижа" Асафьева), Золушка (одноименный балет Прокофьева), Джульетта (его же "Ромео и Джульетта"), Катерина (его же "Каменный цветок") и многие другие.

Воспитанная в лучших традициях академической школы, Екатерина Максимова обладала легким, упругим прыжком, стремительно-четким вращением, природной грацией, изящной мягкостью линий. Ее танец был отмечен элегантностью, технической виртуозностью, филигранно отточенными деталями.

"Госпожа Максимова хорошенькая и очень женственная" - так о ней в начале 60-х писала восторженная западная пресса, когда Большой выезжал на гастроли.

"Каждый спектакль - полет, - признавалась великая балерина в интервью Вести.ru - Иногда, когда было много спектаклей, когда действительно устал, все болит, ты где-то за кулисами стоишь и думаешь: "Боже мой, ну куда я пойду?! Я не могу ничего сделать!" И вот музыка играет - ты влетаешь на сцену, и все заканчивается. Ты забываешь, что у тебя болит, что у тебя что-то случилось. Ты забываешь обо всем. Ты здесь, на сцене".

Максимова также вошла в историю русской и мировой культуры также как создательница оригинального жанра телевизионного фильма-балета. Известны такие ее фильмы-балеты, как "Галатея", "Петер", "Чаплиниана", "Анюта", созданные в 70-80-х годах прошлого века.

Последнее выступление Максимовой на сцене Большого театра состоялось в день ее 60-летия, 1 февраля 1999 года, в минибалете "Сады Вилландри" на музыку Шуберта. Эта постановка стала подарком хореографа Марты Кларк к юбилею балерины.

Даже завершив артистическую карьеру, они не потерялись в искусстве. Владимир Васильев, который несколько лет руководил Большим театром, сейчас время от времени ездит за рубеж - ставит спектакли как хореограф. А еще он сочиняет стихи, увлекается живописью, пишет картины маслом и акварелью.

Екатерина Максимова до последних дней трудилась в классе с ученицами - она была педагогом-репетитором в Большом театре и в "Кремлевском балете", пишет Правда.Ру.

"Совсем недавно мы отмечали 70-летний юбилей Екатерины Сергеевны, и весь зал Большого театра в едином порыве приветствовал ее бурей аплодисментов и бесконечными букетами цветов, - говорит директор ГАБТа. - Тогда же отмечалось и полвека их совместной творческой жизни с ее мужем, другом и единственным партнером по сцене Владимиром Викторовичем Васильевым".

И совсем недавно вышла книга ее воспоминаний - вся история современного русского балета. Называется "Мадам "Нет". Комментарий на обложке: "Она не любит давать интервью. Она упорно отказывается от участия в теле- и радиошоу. Она закрыта, недоступна. Она - великая русская балерина Екатерина Максимова".

|

|

Весеннее настроение. |

На моем окне расцвела голландская роза. Сразу как-то повеяло весной, несмотря на то, что на улице пасмурно и ветер. Хотя снег после последнего неожиданного снегопада уже растаял.

Весна! Выставляется первая рама-

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:

Вон- даль голубая видна…

И хочется в поле, в широкое поле,

Где, шествуя, сыплет цветами весна.

А.Н. Майков.

Весна! Выставляется первая рама-

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:

Вон- даль голубая видна…

И хочется в поле, в широкое поле,

Где, шествуя, сыплет цветами весна.

А.Н. Майков.

|

|

Подскажите... |

На работе лично мне довольно редко приходится работать с электронной почтой и программой Outlook Express. Но вообще текстовые и графические файлы отправляем. Так вот, файлы емкостью более 5 Мбайт у нас не идут, говорят, так настроена почта, экономят, собаки, на всем. Но нам иногда бывает надо отправить чертежи объемом до 20 Мбайт. Я знаю, что есть бесплатные рессурсы, куда можно залить файл, а адресату отправить ссылку. Подскажите, плз, адреса таких рессурсов, куда можно заливать текстовые и графические файлы. И еще, какие надо поставить тэги, чтобы ссылка открывалась прямо в письме? Т.к. здесь, или на форумах я эти тэги ставлю, но, говорят, в электронке это все исчезает.

|

|

Христос воскресе! |

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с главным праздником всех христиан! И просто с пробуждением и возрождением природы!Будте добры друг к другу!Ведь Бог - это любовь и доброта!

Он шел безропотно, тернистою дорогой

Он встретил радостно и гибель, и позор;

Уста , вещавшие ученье правды строгой,

Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте распятый,

Народам завещал и братство, и любовь;

За этот грешный мир, порока тьмой объятый,

За ближнего лилась Его святая кровь.

О, дети слабые скептического века!

Иль вам не говорит могучий образ тот

О назначении великом человека,

И волю спящую на подвиг не зовет?

О, нет! Не верю я… Не вовсе заглушили

В нас голос истины корысть и суета;

Еще настанет день… Вдохнет и жизнь, и силу

В наш обветшалый мир учение Христа!

А.Н. Плещеев

|

|

Лытдыбр. |

Лытдыбр- то бишь, дневник в аглицком регистре, всякая разность.

Зуб сегодня полдня болит, не так чтоб сильно, но занудно. Сто лет уж зубы не болели, потому как слежу обычно, а сейчас некогда. Такая досада! Хорошо, если сам пройдет. (если и пройдет, то ненадолго).

Пришла к нам на работу позавчера наша бывшая сотрудница, и принесла статейку о кризисе из Интернета. Но так ее ухитрилась распечатать, что правая сторона листа съелась. А так как сие чтиво требуем вдумчивости, отсутствие некоторых слов мешало сосредоточиться, то пришлось мне самой искать ее в сети. И потратить 20 листов бумаги, дабы могла прочитать и маман. Для тех, кому интересно, вот ссылка:

http://blog.kob.spb.su/2008/12/25/212-2/

Я не скажу, что для меня явилась откровением мысль о том, что причиной кризиса послужило стремление некоторых кругов к переделу собственности, но тем не менее, интересные моменты там есть.

Единственно, что смазало впечатление, это откровенная наибанальнейшая реклама в конце. Как-то сразу исчезло доверие.(типа-автор блюдет свои интересы, а впрочем, бесплатный сыр - сами знаете где)

Хотя, может все и читали уже. статья, наверное, на десятке сайтов есть.

И, наконец, приветствую мою новую ПЧ Хэби, и мерси ей за комплимент. Надеюсь, ей что-нибудь у меня еще понравится.

Зуб сегодня полдня болит, не так чтоб сильно, но занудно. Сто лет уж зубы не болели, потому как слежу обычно, а сейчас некогда. Такая досада! Хорошо, если сам пройдет. (если и пройдет, то ненадолго).

Пришла к нам на работу позавчера наша бывшая сотрудница, и принесла статейку о кризисе из Интернета. Но так ее ухитрилась распечатать, что правая сторона листа съелась. А так как сие чтиво требуем вдумчивости, отсутствие некоторых слов мешало сосредоточиться, то пришлось мне самой искать ее в сети. И потратить 20 листов бумаги, дабы могла прочитать и маман. Для тех, кому интересно, вот ссылка:

http://blog.kob.spb.su/2008/12/25/212-2/

Я не скажу, что для меня явилась откровением мысль о том, что причиной кризиса послужило стремление некоторых кругов к переделу собственности, но тем не менее, интересные моменты там есть.

Единственно, что смазало впечатление, это откровенная наибанальнейшая реклама в конце. Как-то сразу исчезло доверие.(типа-автор блюдет свои интересы, а впрочем, бесплатный сыр - сами знаете где)

Хотя, может все и читали уже. статья, наверное, на десятке сайтов есть.

И, наконец, приветствую мою новую ПЧ Хэби, и мерси ей за комплимент. Надеюсь, ей что-нибудь у меня еще понравится.

|

|

Привет! |

Приветствую своих новых ПЧ TanushaN и SOZH. Надеюсь, вы будете заглядывать ко мне на огонек!

|

|

Только влюбленный имеет право на звание человека |

В ответ на пост Леди Осень.http://www.liveinternet.ru/users/2070311/post99225556/

Я уже начинала тему о русских женщинах, необыкновенной, подчас трагической судьбы. Я писала об Анастасии Рылеевой, сейчас я хочу рассказать другую историю.

В пору моего увлечения поэзией А.Блока (да собственно, это и сейчас мой любимый поэт), я прочитала стихотворение:

Когда вы стоите на моем пути,

Такая живая, такая красивая,

Но такая измученная,

Говорите все о печальном,

Думаете о смерти,

Никого не любите

И презираете свою красоту -

Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,

Не обманщик и не гордец,

Хотя много знаю,

Слишком много думаю с детства

И слишком занят собой.

Ведь я - сочинитель,

Человек, называющий все по имени,

Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,

Сколько ни размышляйте о концах и началах,

Все же, я смею думать,

Что вам только пятнадцать лет.

И потому я хотел бы,

Чтобы вы влюбились в простого человека,

Который любит землю и небо

Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,

Так как - только влюбленный

Имеет право на звание человека.

Мне самой тогда было лет 15. Я живо представляла девочку, стоящую в полутемном подъезде старинного петербургского дома, которая с замиранием сердца ждала появления своего кумира. Во все времена девочки тратили время, стоя в ожидании чего-то в подъездах Звезд. Это – возраст, это- проходит. Но у нее не прошло, она любила его всю жизнь. Что она хотела , зачем ждала его, на что надеялась? Она не смогла тогда сказать ему «Я Вас люблю», но он понял все без слов, и она получила отповедь, почти Онегинскую. Девочку звали Лиза.

Происходила Лиза Пиленко (девичья фамилия Кузьминой Караваевой) из обыкновенной дворянско интеллигентской семьи, глава которой кочевал по России, а больше — по окраинам империи, находясь на службе отечеству. Родилась Лиза в Риге, но вскоре семья переехала в Анапу, глухой захолустный городок, где для девочки в небольшом отцовском имении открылся целый сказочный мир — за длинными рядами виноградников высились древние курганы. Здесь Лиза часами наблюдала за археологическими раскопками. Впечатлительная девочка, почитательница Лермонтова и Бальмонта, увиденное слагала в стихи. И первый сборник начинающей поэтессы, вышедший в 1912 году и называвшийся «Скифские черепки», был навеян самыми острыми воспоминаниями детства.

В 1905 году семья переехала в Ялту, где отец возглавил Никитский ботанический сад. Его неожиданная смерть стала страшным ударом для экзальтированной, утончённой Лизы, повергла её в депрессию. После смерти мужа Софья Борисовна Пиленко уехала с дочерью в Петербург к своей сестре, фрейлине царского двора. Лиза очень тосковала по умершему отцу, вопрошала о справедливости самого Бога — «ведь эта смерть никому не нужна».

Это был период взросления. Девочка становилась девушкой. Она часами бродила по туманному, загадочному городу, и в голове её непрестанно звучали стихи, которые она услышала на литературном вечере в каком то реальном училище. А ещё её поразил автор — красивый, с безразличным лицом и странной фамилией Блок. Постепенно к Лизе приходила уверенность, что этот поэт — единственный человек на земле, который поможет унять её душевную смуту. Она нашла его адрес и пошла на Галерную, 41, в маленькую квартирку, не особенно представляя, зачем делает это. В первый раз Лиза не застала Блока дома, во второй — тоже, и когда в третий раз оказалось, что хозяин отсутствует, она решила не уходить до победного конца. И вот он появился — «в чёрной широкой блузе, с отложным воротником… очень тихий, очень застенчивый». Она залпом выкладывает ему о тоске, о бессмыслице жизни, о жажде все изменить в подлунном мире. И, о счастье! Поэт не гонит её прочь, не улыбается снисходительно. «Он внимателен, почтителен и серьёзен, он всё понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая…»

Воспоминания об этой встрече сохранились лишь со стороны Лизы. Ей, конечно, хотелось, чтобы Блок увлёкся ею, чтобы он испытал те же чувства, какими наполнилась она сама. «Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюблённость. На сердце скорее материнская встревоженность и забота». Эти слова написаны уже взрослой «матроной», таким Елизавете Юрьевне в 1936 году, вероятно, казалось её девичье увлечение или… она хотела так думать. Но есть ещё один свидетель их встречи. Это… сам Блок. Через неделю Лиза получила синий конверт, в который были вложены стихи: «Когда вы стоите на моём пути…» Сегодня эти строчки известны даже школьнику, но тогда они страшно обидели адресата. И действительно, вчитайтесь в первую фразу. Что значит — девушка «стоит на пути» мужчины? Да и тон всего послания менторски холодный, больше о себе, чем о той, которая послужила поводом для стихотворения. А чего стоит совет «И потому я хотел бы, // Чтобы вы влюбились в простого человека, // Который любит землю и небо // Больше, чем рифмованные и нерифмованные // Речи о земле и небе, // Право я буду рад за вас…» Согласитесь, есть на что обидеться девушке, которая далеко не созрела ещё для материнской опеки мужчины. Лиза, конечно, нафантазировала себе после встречи с Блоком романтическую историю, а оказалось, что её просто не любят, заинтересовались ею, как очередной поклонницей… И немудрёно — Блоку то было всего двадцать шесть. Кто же в таком возрасте устоит против обожания юной красавицы? Словом, «сплетения душ» посреди несправедливости мира не получилось, и Лиза даёт себе зарок — никогда больше не встречаться с «предателем».

В 1910 году Лиза вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина Караваева, юриста, друга поэтов и декадентов разных мастей. Молодых людей сблизила не любовь и не страсть, о чём говорит их недолгая совместная биография, в которой не нашлось места теплу, обычным семейным радостям, детям. Их объединило увлечение модными поэтическими и философскими течениями, а главным образом, стремление к богемному образу жизни. Дмитрия Владимировича принимали в самых рафинированных, эстетствующих домах Петербурга, он то и ввёл свою жену в круг выдающихся представителей «серебряного века». Однажды во время дружеской встречи в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова муж, желая порадовать Лизу, предложил ей познакомиться с четой Блоков. Юная жена решительно отказалась, чем удивила Дмитрия Владимировича. Последний, по видимому, не отличался особенной чуткостью и настоял на своём. Блок узнал Лизу. Для нашей героини начался самый смутный период жизни. Теперь она виделась со своим «богом» почти каждый день: общие застолья, развлечения, споры о поэзии, общие знакомые, которые как бы соединяли их, но «не хватало только одного и единственно нужного моста». Неразделённая любовь становилась тем мучительнее для Лизы, чем чаще они встречались. У Блока — законная жена, у Лизы — муж, их встречи всегда проходили на публике. Душевные страдания Лизы усугубились ещё и тем, что её первый сборник стихов решительно не понравился любимому. Он не захотел щадить несчастную женщину, сказал, что её поэзия откровенно подражательная и грешит профессиональной беспомощностью. Лиза снова обиделась и бежала из Петербурга. Бежала от непонимания единственного любимого человека, от той предреволюционной, предкатастрофической истомы, которая овладевала столицей, бежала от постылого мужа в своё имение, в Анапу. Она словно задумала последовать совету Блока, данному ей тогда, в далёкой юности — обратиться лицом к земным радостям и заботам. Здесь, на море, среди трудов на виноградниках (Елизавета Юрьевна занялась виноделием, и весьма деятельно) она даже как будто влюбилась в простого человека и даже родила дочку, которую назвала экзотически Гаяной, что означало — «земля». Но никакие даже совершенно новые впечатления материнства не в силах оказались заглушить в Лизе болезненное чувство к Блоку. Её письма к поэту напоминают исступлённый вопль души — клятвы в вечной любви. «…Мне хорошо думать, что нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас. Вы знаете, я бы не могла и Гаяну свою любить, если бы не знала, что Вы вечны для меня». «Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо взаймы взять мою душу. Ведь я же всё время, всё время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно; когда я носила мою дочь, я её меньше чувствовала, чем Вас в моём духе».

В Елизавете Юрьевне постепенно просыпалось стремление к самопожертвованию. К сожалению, Блок, в котором она совершенно справедливо разглядела гения — существо трагическое по определению, — в её конкретной помощи не нуждался. Он отвечал ей сухо: «Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать вам не только то, что получил Ваше письмо. Я верю ему, благодарю Вас и целую Ваши руки. Других слов у меня нет, а может быть, не будет долго…» И все…

Они снова встретятся в Петербурге, перед самой войной 1914 года. Кузьмина Караваева передаст Блоку рукопись своей второй книги стихов «Руфь», наполненной мистическими предчувствиями, религиозной символикой и прежними несовершенствами. Любовь оказалась способной забыть прежние обиды. Но чем старше они становятся, чем настойчивее бьётся в окна их жизни ветер перемен, тем полярнее расходятся судьбы. Блок уходит в армию, а Лиза снова едет в Анапу. Она не сдаётся — снова письма не менее жаркие, чем прежде. От него приходит лишь несколько эгоистических строк, которые потрясли её: «…На войне оказалось только скучно… Какой ад напряженья. А Ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок». Влюблённая разражается потоками коленопреклонённых восторгов: «Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко. Любовь Лизы не ищет новых царств! Любовь Лизы их создаёт… И я хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть для Вас…» И все далее в таком же духе. Но Блок больше не отвечает, ему уже не до экзальтированной поклонницы — слишком громадны собственные проблемы. Да и для Лизы период романтических грёз, в котором самым сложным была любовь к Блоку, заканчивался. Наступала пора суровых испытаний. По видимому, в пылу этих жарких лет у Лизы накопилась усталость, да и на пути её в самый тяжёлый момент испытаний появился человек, на которого она могла опереться- председатель военно окружного суда Д.Е. Скобцов. Она вместе с Гаяной и матерью отправляется за Скобцовым в эмиграцию. В Константинополе Елизавета Юрьевна и Скобцов вступают в законный брак.

Благодарность к Скобцову не переросла в любовь, рядом по прежнему витала тень Блока, смерть которого Елизавета Юрьевна очень тяжело пережила вдали от родины. Стремление принести себя в жертву одному, пусть гениальному, пусть любимому человеку, переродилось у неё в жажду общечеловеческого подвига.

Она становится миссионеркой «Христианского движения» — религиозной организации, которая ставила своей целью помочь нуждающимся русским. Елизавета Юрьевна разъезжала по Европе, встречалась с соотечественниками, читала лекции, выслушивала обиды и нужды, часто сама принимала живейшее участие в их судьбах. Она не брезговала сама взять в руки тряпку и мыло, чтобы убрать в доме больного или показать этим жестом, что терять человеческий облик не следует даже в самом безутешном горе. Она, как может, спасает от самоубийств и преступлений отчаявшихся, разуверившихся. Однако Елизавета Юрьевна понимает, что возможности её в основном ограничиваются лишь духовной помощью. Она разводится с мужем и в 1931 году принимает монашеский сан под именем Марии. Она снимает на улице Лурмель дом, где устраивает приют для сотен голодных, бездомных, туберкулёзных. Она научилась столярничать и плотничать, малярничать и писать иконы, доить коров и полоть огород. Дом матери Марии становится в Париже известным убежищем несчастных.

О смерти матери Марии сложена легенда. Её арестовали в феврале 1943 года . Фашисты предъявили монахине обвинение в укрывательстве евреев и отправили в концлагерь. По воспоминаниям узниц, мать Мария никогда не пребывала в удручённом настроении, никогда не жаловалась, любое издевательство переносила с достоинством и всегда помогала другим.

К ней, как и на воле, по прежнему шли те, кто ломался, кто не в силах был больше терпеть мучений. А через два года, когда приближалось освобождение, мать Мария в женском лагере Равенсбрюк пошла, как утверждают, в газовую камеру вместо отобранной охранниками девушки, обменявшись с ней куртками и номером, мотивируя это тем, что ей самой все равно осталось жить считанные дни. Правда, ни один очевидец этого подвига монахини не подтвердил. Но, согласитесь, человек, заслуживший такую легенду, бесспорно, легендарен.

/по материалам интернета/

Я уже начинала тему о русских женщинах, необыкновенной, подчас трагической судьбы. Я писала об Анастасии Рылеевой, сейчас я хочу рассказать другую историю.

В пору моего увлечения поэзией А.Блока (да собственно, это и сейчас мой любимый поэт), я прочитала стихотворение:

Когда вы стоите на моем пути,

Такая живая, такая красивая,

Но такая измученная,

Говорите все о печальном,

Думаете о смерти,

Никого не любите

И презираете свою красоту -

Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,

Не обманщик и не гордец,

Хотя много знаю,

Слишком много думаю с детства

И слишком занят собой.

Ведь я - сочинитель,

Человек, называющий все по имени,

Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,

Сколько ни размышляйте о концах и началах,

Все же, я смею думать,

Что вам только пятнадцать лет.

И потому я хотел бы,

Чтобы вы влюбились в простого человека,

Который любит землю и небо

Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,

Так как - только влюбленный

Имеет право на звание человека.

Мне самой тогда было лет 15. Я живо представляла девочку, стоящую в полутемном подъезде старинного петербургского дома, которая с замиранием сердца ждала появления своего кумира. Во все времена девочки тратили время, стоя в ожидании чего-то в подъездах Звезд. Это – возраст, это- проходит. Но у нее не прошло, она любила его всю жизнь. Что она хотела , зачем ждала его, на что надеялась? Она не смогла тогда сказать ему «Я Вас люблю», но он понял все без слов, и она получила отповедь, почти Онегинскую. Девочку звали Лиза.

Происходила Лиза Пиленко (девичья фамилия Кузьминой Караваевой) из обыкновенной дворянско интеллигентской семьи, глава которой кочевал по России, а больше — по окраинам империи, находясь на службе отечеству. Родилась Лиза в Риге, но вскоре семья переехала в Анапу, глухой захолустный городок, где для девочки в небольшом отцовском имении открылся целый сказочный мир — за длинными рядами виноградников высились древние курганы. Здесь Лиза часами наблюдала за археологическими раскопками. Впечатлительная девочка, почитательница Лермонтова и Бальмонта, увиденное слагала в стихи. И первый сборник начинающей поэтессы, вышедший в 1912 году и называвшийся «Скифские черепки», был навеян самыми острыми воспоминаниями детства.

В 1905 году семья переехала в Ялту, где отец возглавил Никитский ботанический сад. Его неожиданная смерть стала страшным ударом для экзальтированной, утончённой Лизы, повергла её в депрессию. После смерти мужа Софья Борисовна Пиленко уехала с дочерью в Петербург к своей сестре, фрейлине царского двора. Лиза очень тосковала по умершему отцу, вопрошала о справедливости самого Бога — «ведь эта смерть никому не нужна».

Это был период взросления. Девочка становилась девушкой. Она часами бродила по туманному, загадочному городу, и в голове её непрестанно звучали стихи, которые она услышала на литературном вечере в каком то реальном училище. А ещё её поразил автор — красивый, с безразличным лицом и странной фамилией Блок. Постепенно к Лизе приходила уверенность, что этот поэт — единственный человек на земле, который поможет унять её душевную смуту. Она нашла его адрес и пошла на Галерную, 41, в маленькую квартирку, не особенно представляя, зачем делает это. В первый раз Лиза не застала Блока дома, во второй — тоже, и когда в третий раз оказалось, что хозяин отсутствует, она решила не уходить до победного конца. И вот он появился — «в чёрной широкой блузе, с отложным воротником… очень тихий, очень застенчивый». Она залпом выкладывает ему о тоске, о бессмыслице жизни, о жажде все изменить в подлунном мире. И, о счастье! Поэт не гонит её прочь, не улыбается снисходительно. «Он внимателен, почтителен и серьёзен, он всё понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая…»

Воспоминания об этой встрече сохранились лишь со стороны Лизы. Ей, конечно, хотелось, чтобы Блок увлёкся ею, чтобы он испытал те же чувства, какими наполнилась она сама. «Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюблённость. На сердце скорее материнская встревоженность и забота». Эти слова написаны уже взрослой «матроной», таким Елизавете Юрьевне в 1936 году, вероятно, казалось её девичье увлечение или… она хотела так думать. Но есть ещё один свидетель их встречи. Это… сам Блок. Через неделю Лиза получила синий конверт, в который были вложены стихи: «Когда вы стоите на моём пути…» Сегодня эти строчки известны даже школьнику, но тогда они страшно обидели адресата. И действительно, вчитайтесь в первую фразу. Что значит — девушка «стоит на пути» мужчины? Да и тон всего послания менторски холодный, больше о себе, чем о той, которая послужила поводом для стихотворения. А чего стоит совет «И потому я хотел бы, // Чтобы вы влюбились в простого человека, // Который любит землю и небо // Больше, чем рифмованные и нерифмованные // Речи о земле и небе, // Право я буду рад за вас…» Согласитесь, есть на что обидеться девушке, которая далеко не созрела ещё для материнской опеки мужчины. Лиза, конечно, нафантазировала себе после встречи с Блоком романтическую историю, а оказалось, что её просто не любят, заинтересовались ею, как очередной поклонницей… И немудрёно — Блоку то было всего двадцать шесть. Кто же в таком возрасте устоит против обожания юной красавицы? Словом, «сплетения душ» посреди несправедливости мира не получилось, и Лиза даёт себе зарок — никогда больше не встречаться с «предателем».

В 1910 году Лиза вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина Караваева, юриста, друга поэтов и декадентов разных мастей. Молодых людей сблизила не любовь и не страсть, о чём говорит их недолгая совместная биография, в которой не нашлось места теплу, обычным семейным радостям, детям. Их объединило увлечение модными поэтическими и философскими течениями, а главным образом, стремление к богемному образу жизни. Дмитрия Владимировича принимали в самых рафинированных, эстетствующих домах Петербурга, он то и ввёл свою жену в круг выдающихся представителей «серебряного века». Однажды во время дружеской встречи в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова муж, желая порадовать Лизу, предложил ей познакомиться с четой Блоков. Юная жена решительно отказалась, чем удивила Дмитрия Владимировича. Последний, по видимому, не отличался особенной чуткостью и настоял на своём. Блок узнал Лизу. Для нашей героини начался самый смутный период жизни. Теперь она виделась со своим «богом» почти каждый день: общие застолья, развлечения, споры о поэзии, общие знакомые, которые как бы соединяли их, но «не хватало только одного и единственно нужного моста». Неразделённая любовь становилась тем мучительнее для Лизы, чем чаще они встречались. У Блока — законная жена, у Лизы — муж, их встречи всегда проходили на публике. Душевные страдания Лизы усугубились ещё и тем, что её первый сборник стихов решительно не понравился любимому. Он не захотел щадить несчастную женщину, сказал, что её поэзия откровенно подражательная и грешит профессиональной беспомощностью. Лиза снова обиделась и бежала из Петербурга. Бежала от непонимания единственного любимого человека, от той предреволюционной, предкатастрофической истомы, которая овладевала столицей, бежала от постылого мужа в своё имение, в Анапу. Она словно задумала последовать совету Блока, данному ей тогда, в далёкой юности — обратиться лицом к земным радостям и заботам. Здесь, на море, среди трудов на виноградниках (Елизавета Юрьевна занялась виноделием, и весьма деятельно) она даже как будто влюбилась в простого человека и даже родила дочку, которую назвала экзотически Гаяной, что означало — «земля». Но никакие даже совершенно новые впечатления материнства не в силах оказались заглушить в Лизе болезненное чувство к Блоку. Её письма к поэту напоминают исступлённый вопль души — клятвы в вечной любви. «…Мне хорошо думать, что нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас. Вы знаете, я бы не могла и Гаяну свою любить, если бы не знала, что Вы вечны для меня». «Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо взаймы взять мою душу. Ведь я же всё время, всё время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно; когда я носила мою дочь, я её меньше чувствовала, чем Вас в моём духе».

В Елизавете Юрьевне постепенно просыпалось стремление к самопожертвованию. К сожалению, Блок, в котором она совершенно справедливо разглядела гения — существо трагическое по определению, — в её конкретной помощи не нуждался. Он отвечал ей сухо: «Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать вам не только то, что получил Ваше письмо. Я верю ему, благодарю Вас и целую Ваши руки. Других слов у меня нет, а может быть, не будет долго…» И все…

Они снова встретятся в Петербурге, перед самой войной 1914 года. Кузьмина Караваева передаст Блоку рукопись своей второй книги стихов «Руфь», наполненной мистическими предчувствиями, религиозной символикой и прежними несовершенствами. Любовь оказалась способной забыть прежние обиды. Но чем старше они становятся, чем настойчивее бьётся в окна их жизни ветер перемен, тем полярнее расходятся судьбы. Блок уходит в армию, а Лиза снова едет в Анапу. Она не сдаётся — снова письма не менее жаркие, чем прежде. От него приходит лишь несколько эгоистических строк, которые потрясли её: «…На войне оказалось только скучно… Какой ад напряженья. А Ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок». Влюблённая разражается потоками коленопреклонённых восторгов: «Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко. Любовь Лизы не ищет новых царств! Любовь Лизы их создаёт… И я хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть для Вас…» И все далее в таком же духе. Но Блок больше не отвечает, ему уже не до экзальтированной поклонницы — слишком громадны собственные проблемы. Да и для Лизы период романтических грёз, в котором самым сложным была любовь к Блоку, заканчивался. Наступала пора суровых испытаний. По видимому, в пылу этих жарких лет у Лизы накопилась усталость, да и на пути её в самый тяжёлый момент испытаний появился человек, на которого она могла опереться- председатель военно окружного суда Д.Е. Скобцов. Она вместе с Гаяной и матерью отправляется за Скобцовым в эмиграцию. В Константинополе Елизавета Юрьевна и Скобцов вступают в законный брак.

Благодарность к Скобцову не переросла в любовь, рядом по прежнему витала тень Блока, смерть которого Елизавета Юрьевна очень тяжело пережила вдали от родины. Стремление принести себя в жертву одному, пусть гениальному, пусть любимому человеку, переродилось у неё в жажду общечеловеческого подвига.

Она становится миссионеркой «Христианского движения» — религиозной организации, которая ставила своей целью помочь нуждающимся русским. Елизавета Юрьевна разъезжала по Европе, встречалась с соотечественниками, читала лекции, выслушивала обиды и нужды, часто сама принимала живейшее участие в их судьбах. Она не брезговала сама взять в руки тряпку и мыло, чтобы убрать в доме больного или показать этим жестом, что терять человеческий облик не следует даже в самом безутешном горе. Она, как может, спасает от самоубийств и преступлений отчаявшихся, разуверившихся. Однако Елизавета Юрьевна понимает, что возможности её в основном ограничиваются лишь духовной помощью. Она разводится с мужем и в 1931 году принимает монашеский сан под именем Марии. Она снимает на улице Лурмель дом, где устраивает приют для сотен голодных, бездомных, туберкулёзных. Она научилась столярничать и плотничать, малярничать и писать иконы, доить коров и полоть огород. Дом матери Марии становится в Париже известным убежищем несчастных.

О смерти матери Марии сложена легенда. Её арестовали в феврале 1943 года . Фашисты предъявили монахине обвинение в укрывательстве евреев и отправили в концлагерь. По воспоминаниям узниц, мать Мария никогда не пребывала в удручённом настроении, никогда не жаловалась, любое издевательство переносила с достоинством и всегда помогала другим.

К ней, как и на воле, по прежнему шли те, кто ломался, кто не в силах был больше терпеть мучений. А через два года, когда приближалось освобождение, мать Мария в женском лагере Равенсбрюк пошла, как утверждают, в газовую камеру вместо отобранной охранниками девушки, обменявшись с ней куртками и номером, мотивируя это тем, что ей самой все равно осталось жить считанные дни. Правда, ни один очевидец этого подвига монахини не подтвердил. Но, согласитесь, человек, заслуживший такую легенду, бесспорно, легендарен.

/по материалам интернета/

|

Процитировано 3 раз

Без заголовка |

Давненько я ничего не писала. Смотрю- у меня появились новые ПЧ- SMELA и Macabria. Приветствую вас, надеюсь, что время от времени будете находить здесь что- то интересненькое для себя. Если кого пропустила- прошу меня извинить.

У меня сегодня интересный день. С двоюродным братом ездила в районный городок Семенов оформлять в собственность садовый участок, который я покупаю. Очень пожалела, что не взяла фотоаппарат. Давно не была в Семенове, он так преобразился. Очень хорошо подновили центр, там такие красивые старинные домики , подновили фасады, центральную улицу сделали пешеходной, фонари красивые поставили. Через месяц поеду забирать готовые документы, обязательно возьму фотик, выложу здесь фото.

У меня сегодня интересный день. С двоюродным братом ездила в районный городок Семенов оформлять в собственность садовый участок, который я покупаю. Очень пожалела, что не взяла фотоаппарат. Давно не была в Семенове, он так преобразился. Очень хорошо подновили центр, там такие красивые старинные домики , подновили фасады, центральную улицу сделали пешеходной, фонари красивые поставили. Через месяц поеду забирать готовые документы, обязательно возьму фотик, выложу здесь фото.

|

|

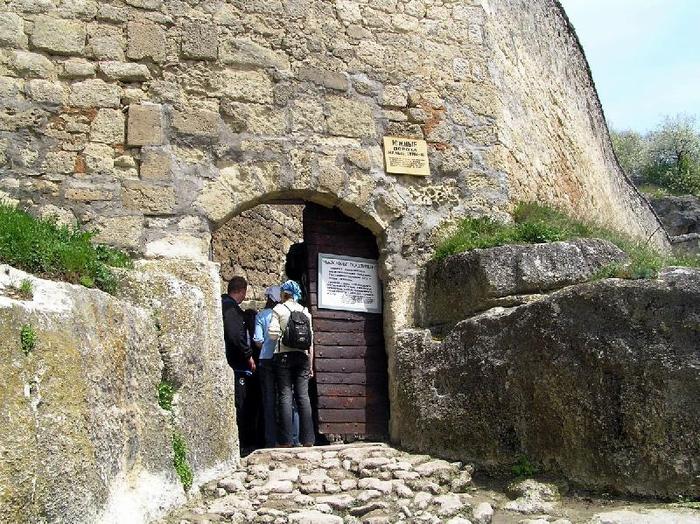

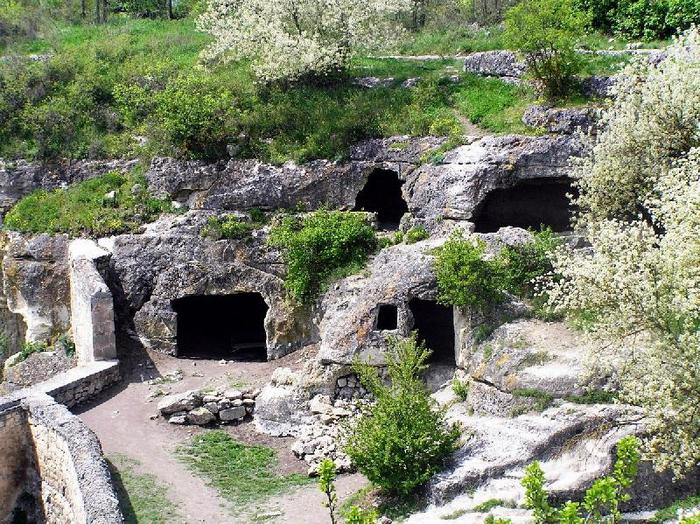

Из дальних странствий. Чуфут-кале. |

Прочитала я у Bastet33 цитату поста об пещерном городе Меса-Верде в Америке, http://www.liveinternet.ru/users/bastet33/post98997459/ и подумала, что у нас (я по привычке говорю про Крым "у нас") такое есть, и не хуже. Я там была, лезла на эти горы , высунув язык в самую жару. Супер! Читайте и смотрите!

Чуфут-Кале – наиболее сохранившийся и посещаемый из «пещерных городов». Первоначальное название города неизвестно, как не установлено и время его возникновения: одни исследователи считают 6 век, другие 10-12 века. Археологические раскопки свидетельствуют, что в 6-8 вв. в балке Майрам-Дере жили аланы – сарматское племя, проникшее в Крым в 1 в. н.э.

Крепость Чуфут-Кале была хорошо укреплена. Однако в 1299 г. во время очередного набега на Крым войска Ногая осадили город. Им удалось пробить стенобитными машинами большой проём в южной части оборонительной стены и ворваться в крепость. Жители почти все были уничтожены. Позднее оборонительные сооружения были восстановлены. Восстановленная часть крепостной стены заметна и сейчас.

Позднее, с образованием Крымского ханства, город стал татарской крепостью и получил название Кырк-Ер (Кырк-Ор) – Сорок укреплений. Сюда была перенесена ставка первого крымского хана Хаджи-Давлет-Гирея.

Восточнее крепостной стены татары поселили караимов (тюрки по происхождению, последователи ветхозаветной Библии), живших в прилегающих долинах. Те, в конце 14 - начале 15 в., воздвигли для защиты своего поселения ещё одну, Восточную оборонительную стену и три башни, укрепив, таким образом, крепость.

После ухода татар в Бахчисарай караимы остались в «пещерном городе», который получил новое название – Чуфут-Кале – Иудейская крепость.

В прошлом веке они постепенно покинули Чуфут-Кале, расселившись в Бахчисарае, Симферополе, Евпатории, где осела самая многочисленная караимская община, и в других городах Крыма; к 70-м годам город полностью опустел и со временем превратился в руины. В Чуфут-Кале всё же сохранилось немало объектов, привлекающих внимание туристов и экскурсантов. Это прежде всего мавзолей Ненекеджан-ханым (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша, который в 1382г., через два года после Куликовской битвы, сжёг Москву. Можно осмотреть остатки старой мусульманской мечети, сооружённой в 1346 г., хорошо сохранившееся крепостные оборонительные стены, водопровод, искусственные пещеры. Одно из подземелий, как предполагают, служило казематом, в котором долгие годы томились знатные пленники крымских ханов, среди них боярин В.Шереметев, князь А.Романовский, польский гетман Н.Потоцкий и другие.

Хорошо сохранились две караимские кенассы – молитвенные дома, а также жилой дом, в котором проживал известный исследователь древних рукописей и надгробных надписей средневековья караимский учёный А.С.Фиркович (1787-1874). Интересно, что здесь, на Чуфут-Кале, в 1731 г. была устроена первая на полуострове типография – находилась напротив кенасс. Книги, издававшиеся в ней, были в основном религиозного содержания.

В 1999-2001 гг. недалеко от главных ворот Чуфут-Кале был обнаружен засыпанный колодец, который упоминался во многих легендах. Спустя год археологам удалось расчистить большую часть колодца, который уходит под землю на глубину более 120 м. По мнению учёных колодец представляет гидротехническое сооружение, которое использовалось для обеспечения Чуфут-Кале питьевой водой.

Фотки, к сожалению, не мои- с сайта. По идее, копирайт бы надо поставить, но не нашла. Надеюсь, простят.

Чуфут-Кале – наиболее сохранившийся и посещаемый из «пещерных городов». Первоначальное название города неизвестно, как не установлено и время его возникновения: одни исследователи считают 6 век, другие 10-12 века. Археологические раскопки свидетельствуют, что в 6-8 вв. в балке Майрам-Дере жили аланы – сарматское племя, проникшее в Крым в 1 в. н.э.

Крепость Чуфут-Кале была хорошо укреплена. Однако в 1299 г. во время очередного набега на Крым войска Ногая осадили город. Им удалось пробить стенобитными машинами большой проём в южной части оборонительной стены и ворваться в крепость. Жители почти все были уничтожены. Позднее оборонительные сооружения были восстановлены. Восстановленная часть крепостной стены заметна и сейчас.

Позднее, с образованием Крымского ханства, город стал татарской крепостью и получил название Кырк-Ер (Кырк-Ор) – Сорок укреплений. Сюда была перенесена ставка первого крымского хана Хаджи-Давлет-Гирея.

Восточнее крепостной стены татары поселили караимов (тюрки по происхождению, последователи ветхозаветной Библии), живших в прилегающих долинах. Те, в конце 14 - начале 15 в., воздвигли для защиты своего поселения ещё одну, Восточную оборонительную стену и три башни, укрепив, таким образом, крепость.

После ухода татар в Бахчисарай караимы остались в «пещерном городе», который получил новое название – Чуфут-Кале – Иудейская крепость.

В прошлом веке они постепенно покинули Чуфут-Кале, расселившись в Бахчисарае, Симферополе, Евпатории, где осела самая многочисленная караимская община, и в других городах Крыма; к 70-м годам город полностью опустел и со временем превратился в руины. В Чуфут-Кале всё же сохранилось немало объектов, привлекающих внимание туристов и экскурсантов. Это прежде всего мавзолей Ненекеджан-ханым (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша, который в 1382г., через два года после Куликовской битвы, сжёг Москву. Можно осмотреть остатки старой мусульманской мечети, сооружённой в 1346 г., хорошо сохранившееся крепостные оборонительные стены, водопровод, искусственные пещеры. Одно из подземелий, как предполагают, служило казематом, в котором долгие годы томились знатные пленники крымских ханов, среди них боярин В.Шереметев, князь А.Романовский, польский гетман Н.Потоцкий и другие.

Хорошо сохранились две караимские кенассы – молитвенные дома, а также жилой дом, в котором проживал известный исследователь древних рукописей и надгробных надписей средневековья караимский учёный А.С.Фиркович (1787-1874). Интересно, что здесь, на Чуфут-Кале, в 1731 г. была устроена первая на полуострове типография – находилась напротив кенасс. Книги, издававшиеся в ней, были в основном религиозного содержания.

В 1999-2001 гг. недалеко от главных ворот Чуфут-Кале был обнаружен засыпанный колодец, который упоминался во многих легендах. Спустя год археологам удалось расчистить большую часть колодца, который уходит под землю на глубину более 120 м. По мнению учёных колодец представляет гидротехническое сооружение, которое использовалось для обеспечения Чуфут-Кале питьевой водой.

Фотки, к сожалению, не мои- с сайта. По идее, копирайт бы надо поставить, но не нашла. Надеюсь, простят.

|

Процитировано 1 раз

Вниманию москвичей и не только. |

Рискну занять пару минут вашего драгоценного времени личной рекламой.

Мой брат продает земельный участок, и я взялась ему немного помочь.

Участок в Подмосковье (прописка московская),

пос. Шереметьевский, Дмитровское направление,

от Савеловского вокзала 40 мин. на электричке

11,7 соток земли,

дом деревянный 43 кв.м, отопление печное,

Земля под строительство коттеджа.

По московским меркам недорого.

Обращаться: 8-950-60-23-528 Владимир.

Может быть кто-то заинтересуется, если не сами, то друзья возможно . Звоните.

Мой брат продает земельный участок, и я взялась ему немного помочь.

Участок в Подмосковье (прописка московская),

пос. Шереметьевский, Дмитровское направление,

от Савеловского вокзала 40 мин. на электричке

11,7 соток земли,

дом деревянный 43 кв.м, отопление печное,

Земля под строительство коттеджа.

По московским меркам недорого.

Обращаться: 8-950-60-23-528 Владимир.

Может быть кто-то заинтересуется, если не сами, то друзья возможно . Звоните.

|

|

Эдуардас Межелайтис. Музыка весны. |

За плугом борозды-

Как без излучин

Пять ровных линий

Для певучих нот.

И, как скрипичный ключ,

Ручей закручен,

Петляя меж холмов…..

Давно он ждет,

Что солнце на полях весны

Сонату

Напишет золотым

Карандашом.

Еще в оврагах снег

Лежит не смятый,

Но уж вороны-

Все им нипочем!-

По пашням, словно россыпь

Нотных знаков,

Шатаются, и пашни

После сна

Потягиваются… И лес

Отплакав

Свое, смеется:

Близится весна!

По фортепьяно черному

Земному

Ударил дождик пальцами

Вразлет:

По бороздам парного

Чернозема,

По белым снежным

Клавишам он бьет….

Он пробует на слух

Сыграть сонату,

А солнце рвет оковы

Облаков-

И вот уж вальс летучий,

Вальс крылатый

Вспорхнул над белизной

Березняков…..

Все громче, громче…

Вдруг, как от удара,

Все вздрогнуло, трепещет

Нотный стан:

Сверкнули молний звонкие

Фанфары,

И бухнул гром в тяжелый

Барабан…

Гремит соната

Ветер вдохновенно

Стучит по пашням

Пальцами дождя…

Оркестр полей рокочет

Над вселенной,

Немой зимы наследье

Не щадя…

О! плачут сосны голосами

Скрипок,

Как флейты, заливаются

Ручьи-

И тонут в переливах,

Всплесках, всхлипах

Все зимние томления мои….

Любуюсь музыкальным

Я пейзажем,

Клавиатурой звучною

Земной,

Когда по пашням

И по предовражьям

Танцует дождь галоп

Весенний свой.

Вновь ожили Чюрлёниса

Поэмы:

Лес, Море, вновь этюд,

Ноктюрн, прелюд…

Заговорило все, что было

Немо,

И строки пашен гимн

Весне поют….

Скрипичный ключ ручья

И рощ аккорды,

И птицы нот летучи

И черны…

О, как звучит победно,

Громко, гордо

Могучая Симфония Весны!

Я привезла из одного из своих путешествий по Литве томик стихов Межелайтиса и роман Путинаса «В тени алтарей», который мне, кстати, очень понравился. По нему когда-то был снят фильм, но я его не смотрела. Содержание романа несколько перекликается с «Поющими в терновнике». Герой романа, юный ксендз, выпускник семинарии, давший обет безбрачия, попадает в дальний приход, где знакомится с богатой петербургской барыней, приехавшей на лето в свое имение. А в Питере, среди скучающих аристократок, считалось особым шиком соблазнить ксендза. Она пускает в ход все свои чары, но безуспешно, в последний момент юноша сбегает. Но в жизни его она оставляет значительный след: как женщина образованная, она сумела привить ему вкус к хорошей литературе и музыке.

Проходят годы, и наш герой возвращается из Парижа известным поэтом, но продолжает оставаться священником. Он встречает девушку Ауксе, которая входит в его жизнь. Перед ним встает выбор: карьера священника или любовь. В отличие от героя «Поющих в терновнике», он выбирает любовь.

Вообще интересный роман. Если попадется, советую почитать.

А теперь , для весеннего позитива подборка весенних фото.

|

|

Из дальних странствий. Музей Чюрлёниса. |

Когда попадаешь в Каунасский музей Чюрлениса, сразу окунаешься в его фантастический мир символов, понятных до конца, наверное, только самому автору. Поэтому, скажу сразу, картины эти требуют экскурсионного сопровождения, причем хорошего. И смотреть их надо в подлинниках. Сейчас, рассматривая открытки и репродукции, купленные в музее годы назад, я уже не могу проникнуться тем настроением, теми эмоциями, которые я испытывала тогда. Но тогда эти картины меня очаровали. Я приехала в этот музей из Калининграда, где отдыхала, потратив 5 часов на дорогу в один конец, и столько же обратно в течение одного дня (сейчас, скажу честно, я на такие подвиги не способна). Но я не пожалела, экскурсия была очень интересной, особый настрой создавал музыкальный фон (кажется, это была симфоническая поэта «В лесу», которую мы прослушали в маленьком зальчике). Картины его воспринимаются исключительно на эмоциональном уровне, как музыка. Наверное, бесполезно пытаться рассказать, о чем они, как для меня сложно рассказать содержание какого-нибудь симфонического произведения.

Микалоюс Константинас Чюрленис (1875-1911), гордость литовского искусства, одним рывком сделавший его неотъемлемой частью искусства мирового, не отделял свое музыкальное творчество от творчества живописного. Он, чей расцвет пришелся на эпоху Врубеля и Скрябина (не будем забывать, что по рождению Чюрленис был российским подданным и тесно связан с русской культурой), был живописцем в музыке, музыкантом в живописи и мистиком и в том, и в другом. Хронологически композиторское творчество тоже совпадает с художественным: наиболее известны его симфонические поэмы «В лесу», созданная в 1900 г., и «Море», законченная в 1907 г. Периодом между 1903-1908 гг. датируются почти все картины художника.

Из цикла 'Сотворение мира', 6

Подобно Скрябину, Чюрленис верил во внутреннее таинственное преображение человечества через искусство. Но, в отличие от гениального русского собрата, Чюрленис не только не пытался достичь его через некое всеобщее действо (генеральная идея последних лет Скрябина - грандиозная мистерия, в исполнении которой должно было принять участие все человечество), напротив - явно избегал любого намека на массовость. Отличительная черта его творчества - отсутствие в нем обычной для той эпохи декларативности, камерность, особая интимность его фантастики.

Из цикла 'Сотворение мира', 11

Находясь в каунасском музее, попадаешь в особый мир, сотворенный Чюрленисом, где верх и низ смещаются и силы тяжести не существует, корабли парят в небесах, а на дне моря живет обычная литовская деревня, мир, где день страшен, а ночь приносит успокоение.

Именно такое, фантастическое, а не библейское творение мира возникает на тринадцати картинах одноименного цикла, ставшего одним из центральных произведений Чюрлениса и также представленного в каунасской экспозиции.

Художник писал брату: «Цикл еще не закончен. Я собираюсь работать над ним всю оставшуюся жизнь, до тех пор, пока у меня есть новые идеи. Это сотворение мира, которое отличается от библейского! Это другой, фантастический мир. Я хотел бы написать по меньшей мере сто картин для этого цикла...»

Соната моря. Andante.

Музыка и живопись сливаются в знаменитых «Сонатах» Чюрлениса. Как и классические сонаты, это трех- или четырехчастные циклы. Глядя на них, не устаешь поражаться, как смог художник передать чисто музыкальные соотношения частей: бурного и беспокойного Allegro, медленного и мерного Andante, легкого резковатого Sсherzo и быстрого танцевального и одновременно торжественного Финала.

Фуга

Музыкальные законы причудливо отражаются и в картине «Фуга», где, как это часто бывает у мастера, живому, хаотическому и все же чуть ирреальному лесу таинственно отвечает перевернутый, прозрачный и музыкально упорядоченный лес в вышине.

Соната весны

Allegro

Andante

Scherzo

Finale

Послушать музыку Чюрлёниса и посмотреть еще другие его картины можно здесь

http://www.liveinternet.ru/users/agnellivs/post93407227/

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 3 пользователям

С Днем Рождения, Наташа! |

Хочу с большим удовольствием поздравить с днем рождения Наташу ("Надежда есть Надежда"), очень позитивного и доброжелательного человека! Желаю тебе, самое главное, здоровья , чтобы все у тебя было хорошо, чтобы Настя только радовала! Оставайся всегда такой какая ты сейчас: и внешне и внутренне.

|

|

Процитировано 1 раз