-Рубрики

- Ювенальная юстиция (48)

- ЮЮ за рубежом (13)

- Ювенальная юстиция в действии (8)

- Разное (17)

- Страна (11)

- Здоровье (7)

- Большой Брат (6)

- Электронное правительство (3)

- Чипы и чипизация (3)

- Образование (4)

- История (4)

- Закон о репродуктивном здоровье (2)

- Как нам морочат голову (2)

- Документы (1)

- Лица (1)

- Мир (1)

- Книги (0)

- Фильмы (0)

- Видео (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Два папы и я – здоровая семья |

28.01.09

Социальные службы Эдинбурга приняли решение передать двух детей, находящихся под опекой бабушки и дедушки, гомосексуальной паре. Как пишет в среду газета The Daily Telegraph, социальные работники посчитали, что 59-летний дедушка и его 46-летняя супруга уже слишком стары, чтобы опекать 5-летнего внука и его 4-летнюю сестру. Оба ребенка были переданы под опеку после того, как их мать отправилась лечиться от наркотической зависимости. Дети провели под опекой ровно два года, но вскоре эдинбургские социальные работники, узнав, что опекуны, «помимо преклонного возраста», обладают еще и слабым здоровьем, решили детей забрать. «Их дедушка постоянно простужается, а его супруга страдает от диабета», – объяснили сотрудники соцслужбы.

В итоге на минувшей неделе им удалось отсудить у пожилой пары право опеки над двумя детьми, и вскоре бывших опекунов известили, кому переходят права на содержание их внуков. Новыми опекунами суд назначил пару геев. «Когда я узнал, кто будет заботиться о малышах, у меня было готово разорваться сердце. Я не страдаю от предубеждений, но мне неясно, почему суд принял такое решение», – жалуется дедушка детей, из-за которых было затеяно длительное судебное разбирательство. Сотрудники социальной службы, впрочем, оговариваются, что заявки на опекунство над двумя детьми подавали и гетеросексуальные пары, но победили в итоге гомосексуалисты. Однополая пара пока отказывается от комментариев, зато бывшие опекуны не молчат. «У ребенка должны быть мама и папа. Когда он будет рисовать на бумаге двух пап – будет странновато. Это клеймо на всю жизнь», – считают они.

Серия сообщений "ЮЮ за рубежом":

Часть 1 - Норвегия - без права критиковать темно режимов

Часть 2 - Социальные службы украли детей ночью!

...

Часть 4 - В первый день после...

Часть 5 - Чем женщина отличается от человека.

Часть 6 - Два папы и я – здоровая семья

Часть 7 - Британские супруги, у которых по ошибке отобрали детей, не получат их назад

Часть 8 - Как узнать, что твои родители – террористы?

...

Часть 11 - Преследуемые сужбой защиты детей

Часть 12 - Норвегия: Комитет по защите прав детей (Barnevern) против детей

Часть 13 - Ювенальная Юстиция, дети и родители - как воспитывать ребенка - Германия

|

Метки: ювенальная юстиция |

Царство судей. Еще раз о ювенальной юстиции. Часть 3 |

http://oodvrs.ru/article/index.php?i...id_article=646

В ответ на постоянно множащиеся примеры ювенальных бесчинств на Западе отечественные сторонники этого «требования времени» любят говорить, что у нас все будет по-другому. Однако постоянно множащиеся примеры того, что (пока еще в качестве подготовки почвы) происходит у нас, не дает оснований для оптимизма. В Таганроге, где уже существует ювенальный суд, школьник подал иск на учительницу, которая наказала его за хулиганское поведение, не взяв на экскурсию. Возмущенный попранием своих прав ребенок (надо полагать, не без содействия заинтересованных взрослых) потребовал компенсации морального ущерба в размере 70 000 рублей. Суд смилостивился над ответчицей и уменьшил сумму до 30 000. Учительница после этого уволилась. Как чувствует себя несовершеннолетний истец и какой урок получили остальные учителя, думаем, читатель представит, не слишком напрягая воображение.

Другая история произошла в Москве, которая, между прочим, тоже относится к ювенально-пилотным регионам. Отец, воспитывая 13-летнюю дочку один, приучал ее бегать по утрам. Соседки пожаловались в органы опеки, что он «мучает» ребенка. Они вообще-то и раньше любили жаловаться. Молодая женщина, поведавшая нам эту историю, рассказала, что они когда-то доносили и на ее мать. В тот раз им не нравилось, что ребенка «мучают» уроками музыки, лишая детства. Но 20 лет назад права детей у нас в стране еще не были на должной высоте, и сигнал остался без ответа. Зато сейчас ответ последовал незамедлительно. Отец и глазом моргнуть не успел, как его лишили родительских прав, а девочку поместили в детдом. Потом она, правда, как нидерландская Ирина, сбежала домой. А поскольку ювенальное законодательство у нас еще не принято и в деле было допущено множество нарушений, от этой семьи отстали. Девочка опять живет с отцом. Он потребовал возвращения ему родительских прав, но оказалось, что вернуть права куда сложнее, чем их лишиться. По крайней мере, спустя полтора года после начала этой истории отец в своих правах еще не был восстановлен.

В Псковской области практически одновременно у двух матерей-одиночек пытались отнять детей: у одной троих, у другой четверых. Мотив - бедность, потеря работы. Точь-в-точь как во Франции, судя по документам французской ассоциации «Защита», приведенным в книге Г. Пастернака («Пастернак против Нидерландов». М.: «Эра», 2007). «Французская система социальных служб незаконно отнимает детей у родителей, потерявших работу», - говорится в обращении этой ассоциации.

Снова вернемся в столицу. Мать троих дочерей. Средняя дочь, ей 16 лет, связалась с дурной компанией и «села на иглу». Мать обратилась за помощью в наркодиспансер и получила ответ, что девочку можно попробовать полечить, но только если она не знает своих прав и ее удастся как-то заманить на лечение. Если же она свои права знает (а та девочка знала), то дело плохо: в демократической России принудительное лечение запрещено. (Трудно удержаться от комментария и не напомнить, что апологет ювенальной юстиции О.В. Зыков категорически против принудительного лечения алкоголизма и наркомании, о чем не устает заявлять везде, где только можно.)

Мать пошла в милицию, поскольку девочка не только принимала наркотики, но и, как это часто бывает, еще скандалила и дралась. Когда-то у соседки тоже были похожие проблемы с сыном-подростком, и инспектор по делам несовершеннолетних нашел к нему подход. Но теперь (вероятно, опять-таки потому, что Москва - пилотный регион?) женщина услышала примерно следующее: «Мы, конечно, можем передать Ваше дело в Комиссию по делам несовершеннолетних. Но учтите, сейчас такая ситуация... Короче, ребенка могут отнять, потому что у вас маленькая жилплощадь».

«Представляете? - возмущалась потом женщина. - Вместо того чтобы улучшить наши жилищные условия, говорят, что они не соответствуют правам ребенка!.. Нет, я, честно говоря, даже не против, чтобы Люду забрали в какой-нибудь хороший интернат и вложили ей ума. Может, она хоть чужих людей будет слушаться? Но сейчас, говорят, новые порядки. Если забирают - то всех. Старшую, положим, не заберут, ей уже 18. А младшую-то почему я должна отдавать? Она и учится хорошо, и в церковь ходит, и музыкой занимается. Если ее оторвать от семьи, мало ли что с ней будет? С Людой я не справляюсь. А Варя-то тут при чем?»

Беседуя с этой женщиной, мы, естественно, вспомнили французскую мать, у которой второго ребенка, онкологическую больную, тоже отняли «за компанию». Вспомнили и русского отца, о котором шла речь в одной из телепередач. После смерти жены он остался с восемью детьми. Органам опеки и соцзащиты не пришло в голову оказать ему материальную поддержку или выделить социального работника в помощь осиротевшим детям. Зато пришло в голову отнять всех восьмерых - для их же собственного блага. В рамках борьбы с бедностью.

Так что в вышеописанных случаях никакой российской специфики не наблюдается. Хотя она, конечно, не исключена. Но проявляться может, на наш взгляд, в другом. На Западе отнятых детей за границу не продают. Наоборот, там готовы покупать сирот. Откуда угодно: из Азии, из Латинской Америки, из Африки. Осенью 2007 года разгорелся международный скандал из-за попытки французской гуманитарной ассоциации похитить в африканской Республике Чад 103 ребенка, которых хотели переправить во Францию для продажи усыновителям.

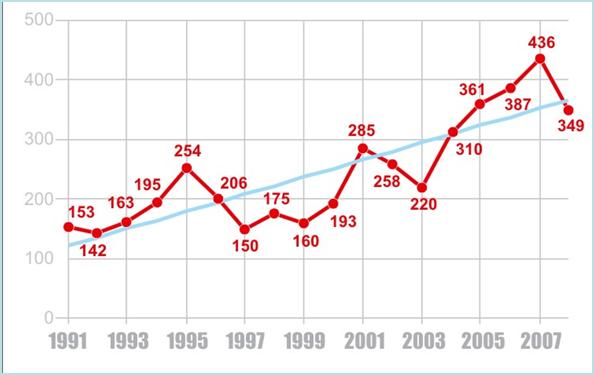

Дети из России - очень желанный товар. Сколько нам на протяжении последних 15 лет рассказывали в СМИ о благородных иностранцах! Они, якобы, забирают в основном детей-инвалидов, которые здесь никому не нужны, а там обретают дом, семью, медицинскую помощь. Поэтому для нас, признаться, явились неожиданностью официальные данные. Нет, мы, конечно, могли подозревать, что журналисты несколько преувеличивают. Но чтобы до такой степени! Из доклада председателя Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей на I Всероссийской конференции «Семья, дети и демографическая ситуация в России», состоявшейся 17 октября 2006 года: «В то время как мы говорим о проблеме миграции, о повышении рождаемости, из страны тысячами вывозятся российские дети, усыновленные иностранцами. Хотя число иностранных усыновлений в 2005 году все-таки снизилось на 2,5 тыс. по сравнению с 2004 годом, но остается достаточно высоким - 7,5 тысяч детей. Вывозятся из России, в основном, маленькие дети, 70 % от всех усыновленных, они практически здоровы или имеют заболевания, которые лечатся в России. Дети-инвалиды составляют лишь только 2,5 %. Мы проанализировали, какие заболевания имеют дети: это, например, анемия, гастрит, рахит, астигматизм. Разве таким детям нельзя помочь у нас в России? Конечно, можно» (Сб. докладов Ι Всероссийской конференции «Семья, дети и демографическая ситуация в России». М., 2007. С. 7).

Видимо, в ожидании ювенальной юстиции и, соответственно, в предвкушении богатого улова в России открываются иностранные агентства по усыновлению. Говорят, это поможет упорядочить процедуру. Что ж, и вправду, поможет: отняли ребенка и быстро переправили в Париж, Франкфурт или Амстердам. А там - ищи ветра в поле. Сколько наших женщин годами не может вернуть детей, вывезенных за границу мужьями-иностранцами! И ведь этих женщин никто не лишал родительских прав, но они все равно бесправны. Что же говорить о тех, кого лишат?

Вполне возможно, российская специфика ювенальной юстиции проявится и в разрешении донорства детских органов, за которое летом 2007 года начала агитировать замминистра здравоохранения О.В. Шарапова (между прочим, активная и достаточно давняя сторонница «планирования семьи», а значит, и секс-просвета в школах. Как говорил вождь Октябрьской революции, «узок круг этих революционеров»).

Озабоченный состоянием детского здоровья Минздрав примерно в то же время вышел и со второй, не менее важной инициативой, предложив узаконить медицинские эксперименты на детях. Якобы иначе нельзя испытывать новые лекарственные препараты. У взрослых же другой организм! Хотя еще недавно это не мешало вполне эффективно лечить детей. По крайней мере, детская смертность в Советском Союзе была одной из самых низких в мире.

Нам могут возразить, что в разрешении детского донорства и медицинских опытов над детьми как раз никакой российской специфики нет. Наоборот, этим мы приведем свое законодательство в соответствии с европейскими нормами. Так-то оно так, да только Запад, в отличие от России, не выступает в роли поставщика сырья. Так что без российской специфики все же не обойдется...

Попутно зададим вопрос не совсем по теме: где же лучше соблюдаются права детей? Там, где они выступают в роли подопытных кроликов, или где закон это не разрешает?

Конечно, у всех детей не отнимут. Но жизнь в условиях «постоянного мониторинга» (а ювенальщики уже не раз проговаривались, что в идеале каждая семья должна быть под контролем) качественно изменится. Самая большая для нас загадка - почему безмолвствуют граждане либеральных убеждений, для которых свобода есть главная жизненная ценность? Неужели Запад до сих пор их так магически зачаровывает, что они готовы приветствовать все, раз оно исходит оттуда?

Мы, например, себя к либералам не причисляем, да и маленьких детей, которых можно отнять, у нас уже нет. Но жизнь под контролем и по указке ювенальных служб представляется нам крайне унизительной. На наш взгляд, это недопустимое ущемление человеческой свободы, человеческого достоинства.

Дело в том, что любой взрослый человек воспринимает свой дом как территорию свободы. Это в подростково-юношеском возрасте многие жаждут вырваться из дому на волю, поскольку их стесняет главенство родителей. Но, обретя свой дом и тем более свою семью, человек именно там чувствует себя наиболее свободным, так как там он обустраивает все по собственному разумению. И попытки постороннего вмешательства в виде критики и особенно навязывания своих понятий или вкусов могут восприниматься довольно болезненно. Даже когда эти попытки исходят от близких родственников, которым позволено куда больше, чем чужим.

И самое, пожалуй, ценное для современного семейного человека на домашней территории свободы - это дети и право их воспитывать так, как он считает нужным. Безусловно, существуют определенные нравственные ограничения, но для нормальных людей это не проблема, поскольку они с ними согласны без принуждения извне. А в остальном воспитание детей представляет собой широкое поле для свободы и творчества взрослых. Причем сегодня многим взрослым больше негде насытить эту живущую в каждом человеке потребность в творческой реализации. Далеко не у всех работа творческая и интересная. Даже наоборот, многие, окончив институт, работают не по специальности на работе, не требующей ни высшего образования, ни каких-то творческих проявлений. Не все, конечно, но многие жертвуют своими профессиональными интересами ради достойного обеспечения семьи. И, может быть, поэтому воспитание детей сейчас представляет для значительного числа молодых родителей особую ценность.

Но даже для тех, кто не жаждет творчески заниматься своими детьми, все равно очень важно чувствовать себя дома свободно, расслабленно. Словом, отдыхать от напряжения, накопленного за день. И, переступая порог, как бы давать самому себе команду «вольно».

Жизнь по указке ювенальных служб и тем более по решению ювенального суда эту домашнюю вольницу упразднит. Дом, семейная жизнь, воспитание детей перестанут быть территорией свободы и, напротив, превратятся в источник постоянной тревоги, постоянного напряжения, постоянного страха. Вероятно, люди с либеральными установками думают, что их ювенальный контроль не коснется, поскольку они как раз воспитывают детей в духе времени, не ущемляя их в современных развлечениях типа компьютерных игр или дискотек, не видя ничего страшного в сексуальных отношениях подростков и т.п. Может быть, они не одобряют крайностей, но в целом их современная жизнь вполне устраивает. Поэтому в либеральном стане нет никакого волнения по поводу ювенальной юстиции.А зря! Жизнь может повернуться совсем по-другому. Да и уже поворачивается...

Вот пример не из возможного будущего, а практически из настоящего. Министерство образования уже постановило ввести во всех школах обязательный предмет «Духовно-нравственное воспитание». Для родителей-атеистов собираются предусмотреть вариант безрелигиозной этики. Но и в этом альтернативном варианте вряд ли будет много либерализма. Если государственная установка на укрепление семьи сохранится, то любые программы духовно-нравственного воспитания будут осуждать «свободную любовь», «пробные браки», разводы и уж тем более содомию. Но пока нет ювенальной юстиции, свободомыслящие родители могут безбоязненно выражать дома по всем этим вопросам свое личное мнение, которое необязательно совпадает с «генеральной линией».

С установлением ювенального режима свободомыслие придется ограничить, иначе маму с папой могут обвинить в том, что они отказываются от сотрудничества со школой и тем самым препятствуют реализации права ребенка на качественное образование.

Только очень легкомысленные люди могут считать, что наши опасения - алармистская антиутопия. Даже во Франции, где традиционно почитают закон, в ювенальных делах царит произвол, который может быть обусловлен характером судьи, ее сегодняшним настроением, ее неудавшейся личной жизнью. Главное, что создается механизм, позволяющий этот произвол осуществлять. Борец за введение ювенальной юстиции О.В. Зыков сказал на одном из заседаний, посвященных этому вопросу, что его дети хорошо воспитаны и потому не будут жаловаться на него в суд. Большевики, запуская механизм репрессий, тоже думали, что он будет направлен только на «плохо воспитанных» классовых врагов. Но вскоре сами оказались жертвами собственного законотворчества.

Не подменяет, а подминает

И тут возникает необходимость рассмотреть еще одну проблему. Быть может, самую важную, но о которой пока почему-то молчат. Впрочем, молчат не все. На круглом столе на тему «Становление ювенальной юстиции в России: опыт, проблемы и перспективы», состоявшемся в Госдуме 20 марта 2006 года, председатель Комитета по законодательству В.Н. Плигин выразил обеспокоенность, не начнет ли суд выполнять функции других систем власти. «Получается, - сказал он, - что мы предлагаем суду выполнять не роль правосудия, собственно говоря, а мы предлагаем в настоящее время суд обозначить как координатора по всем случаям, которые попадают в поле зрения суда».

Вразумительного ответа на свой вопрос он не получил. Нет, конечно, его постарались успокоить. «Суд не будет заменять никакие ведомства, - сказала председательствовавшая на круглом столе Е.Ф. Лахова. - Министерства образования, здравоохранения, внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, службы занятости и т.д. - все знают, что им делать. И каждый год эти ведомства отчитываются о проделанной работе...» «Но суд, - добавила она, - должен быть над всеми, независимо от того, совершено или не совершено ребенком правонарушение... Суд должен быть над всеми ведомствами. Именно суд должен сказать сегодня, что делать, какое ведомство не доработало». Помимо ведомств, кстати, были упомянуты и родители.

Однако суд, напоминаем в который раз, не только высказывает свое мнение, но и взыскивает. И его решения, снова напоминаем, обязательны. Таким образом, под лозунгом защиты прав ребенка делается попытка построить параллельную вертикаль власти. Что означает тезис «суд должен быть над всеми ведомствами» и говорить, что им делать и кто что не доработал? Пока что ведомства подчиняются своим главам - министрам, те - премьер-министру, тот - президенту. И о недоработках речь идет на их заседаниях. Никакой суд не указывает им, что делать. Хотя проворовавшегося министра теоретически можно отдать под суд.

Выходит, в новой ювенальной реальности нарушается принцип разделения властей? Судебная власть подминает под себя исполнительную. А если решения министра не совпадет с решением ювенального суда, кто будет главнее? И кем будет управлять президент, если ведомства будут подчиняться ювенальному суду, а ведь судебная власть президенту не подчиняется?

Причем в перспективе планируется создание семейного суда, который вберет в себя функции ювенального и, кроме того, будет рассматривать все дела, в которых так или иначе затронуты интересы несовершеннолетних. А ведь это подавляющее большинство судебных дел, поскольку у большинства наших граждан есть дети или внуки, а заметное число людей связано с детьми по роду работы. Таким образом, новый суд может подмять под себя не только министерства образования, здравоохранения и внутренних дел, но и Министерство финансов (интересы детей практически всегда связаны с финансовым обеспечением) или, скажем, Министерство обороны. А почему нет? У многих призывников есть братья или сестры - вот вам и основания.

О демократии, естественно, придется позабыть. Узурпация власти судом - это уже совсем другая песня. Не мягкая стилистика плюрализма, а жесткий стиль диктатуры. Во время судебного заседания, как известно, судья может удалить человека из зала за малейшее, на его взгляд, нарушение. И тот, как миленький, удалится. Иначе выведут под руки. А тут вся жизнь будет проходить в этом директивно-карательном режиме. Ведь это только к малолетним преступникам не будут применять «репрессивный» подход. А родителям, бабушкам-дедушкам и прочим взрослым гражданам придется отвечать «по всей строгости закона».

«В ноябре 1996 года, - пишет в своей книге "Смерть Запада" (М., 2003) видный американский политик П.Дж. Бьюкенен, - отец Ричард Джон Нойхаус, редактор журнала "Ферст Тингс", организовал конференцию "Конец демократии? Судебная узурпация власти". Главный тезис конференции, созванной после очередных скандальных решений Верховного суда, был сформулирован так: "Правительство Соединенных Штатов Америки уже не управляет страной с согласия управляемых... Подлежит изучению вопрос, достигли мы или нет того поворотного момента в развитии демократии, когда сознательные граждане уже не желают выражать поддержку правящему режиму". <...> Среди участников конференции был Роберт Борк, известный американский судья, который писал: "Когда пришло известие из Виргинского военного института, моя жена заметила: ″Судьи ведут себя как горстка бандитов″.

Бандит - человек, который преследует других людей, не обращая внимания на законы. Именно так ведет себя большинство членов Верховного суда". Бывший член апелляционного суда США предположил, что приближается пора, когда официальные лица страны наконец-то вмешаются в происходящее и приструнят Верховный суд: "Быть может, официально избранный представитель власти однажды откажется принять к исполнению решение Верховного суда... Это предположение выглядит фантастичным, но на самом деле оно таковым не является. Мне могут возразить, что неисполнение решения в данном случае равнозначно гражданскому неповиновению; отвечаю: Верховный суд, принимающий решения, которые не подкреплены авторитетом закона, точно так же демонстрирует гражданское неповиновение". <...> Учитывая, что судебная власть в нашей стране приобрела диктаторские замашки, что нам остается делать, кроме как сожалеть о ней?» (С. 346-347).

У нас (вероятно, с поправкой на российскую специфику) роль такого диктатора на местах призван сыграть ювенальный суд. Хотя вертикаль, естественно, простроена до конца: в Верховном суде предусмотрена ювенальная судебная коллегия, которая будет рассматривать дела в качестве второй инстанции. Выше - кассационная коллегия Верховного суда, а еще выше - президиум, куда, надо полагать, если закон о ювенальных судах будет принят, введут специалистов по правам детей. А может, будет немного по-другому. Предоставим слово специалистам. Вот что говорит заместитель председателя межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних В.К. Чернобровкин: «Начинаем пока с судов... Но это только одно из звеньев ювенальной юстиции. В будущем необходимо учредить специализированный суд по гражданским делам, связанный с защитой прав и интересов несовершеннолетних, и многое другое вплоть до специализированного Верховного суда. Ювенальная юстиция - это пирамида, где суд наверху, а далее вниз - вся система специализированных государственных органов по линии несовершеннолетних плюс общественные организации по данной проблеме» (Информационная подборка к «круглому столу» по теме «Ювенальная юстиция в Российской Федерации: проблемы правового обеспечения». Федеральное собрание РФ: Парламентская библиотека. 2007. Октябрь. С. 51).

Говорят, что всю эту «ювеналку» на Западе (например, во Франции) лоббируют троцкисты. Может, оно и так. Разрушение семьи, огосударствление детей... Да, похоже на идеи Троцкого. Но определенно мы этого все же утверждать не можем. А вот то, что Россия диктатуру уже проходила, факт неоспоримый. В отличие от Запада, у нас в XX веке был этот трагический опыт. В толерантном отношении к «секс-меньшинствам» мы, конечно, немного отстали от цивилизованного мира. Можно сказать, мы в этом отношении еще дети. Зато опыт жизни по Оруэллу у нас будет посолидней. Тут мы - умудренные опытом старики. И добровольно согласиться повторить этот кошмар означает впадение в детство. Иначе говоря, старческий маразм. Чего, право, не хотелось бы.

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

Метки: ювенальная юстиция |

Царство судей. Еще раз о ювенальной юстиции. Часть 2 |

Жизнь по решению суда

01 / 07 / 2008

Ну, а теперь давайте представим себе самую обыкновенную семью, каких в нашей стране огромное множество. Мать, отец, ребенок. Родители не наркоманы, не алкоголики – в общем, не маргиналы. А с другой стороны, и ригоризмом особым не отличаются. Со школьным секс-просветом не воюют. Не возражают и против компьютерных игр. Музыку, которую слушают подростки, и фильмы, которые они смотрят, считают ерундой, но не такой вредной, чтобы сильно волноваться. В церковь заходят нечасто. В основном, на чье-то отпевание, за крещенской водой да на Пасху. При этом нельзя сказать, что они совсем не занимаются воспитанием или что у них отсутствуют представления о должном и недолжном. Есть вещи, на которые они не собираются смотреть сквозь пальцы. Им хочется, чтобы ребенок хорошо учился, и не хочется, чтобы он прогуливал школу. Не хочется, чтобы матерился, а разговаривая с ними – в особенности. Не хочется, чтобы превращал свою комнату в хлев и на любую просьбу помочь по хозяйству отвечал: «А почему я?» Согласитесь, это очень скромные и очень естественные требования. Так сказать, минимальный стандарт. Конечно, в нормальной культурной семье требования должны быть больше, но мы возьмем хотя бы этот набор.

Теперь давайте представим себе довольно распространенную, по нынешним временам, ситуацию. Сын, войдя в подростковый возраст, запускает учебу, может прогулять школу, хамит, огрызается. Просьб родителей выполнять не желает, зато часто и настойчиво требует денег. В какой-то момент, когда ситуация уже зашкаливает, родители решают проявить твердость и говорят, что так дальше дело не пойдет. Подтянешь учебу – получишь деньги на апгрейд компьютера. А принесешь еще одну двойку – даже не проси. И ни с какими друзьями ты никуда не пойдешь, пока не приберешься в комнате.

В обычных условиях, то есть без ювенальной юстиции, этот, в общем-то, заурядный бытовой конфликт может разрешиться двояко. Либо взрослым удастся переломить ситуацию (для чего требуются выдержка, твердость и в то же время такт, умение пойти на разумный компромисс), либо они, спасовав перед истерическим напором, сдаются, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но в любом случае решение принимают они. Даже если оно неправильное, оно все равно их собственное. Никто извне не диктует им, как жить, не посягает на их роль главных в семье и, соответственно, не навязывает им план воспитания ребенка. Если они обращаются за помощью к психологу или к психиатру, то все рано делают это по своей доброй воле и могут воспользоваться советами специалиста, а могут ими пренебречь.

Как же будет развиваться сей популярный детско-родительский конфликт в условиях ювенальной юстиции? Парень жалуется в соответствующие органы, что родители его притесняют: заставляют убираться в комнате, не пускают гулять с друзьями да еще не дают карманных денег. Отца с матерью вызывают «куда следует» и популярно объясняют, что комната – личная территория их сына, где он волен устраивать то, что ему хочется. Беспорядок больше соответствует его нынешнему настроению, его индивидуальности и помогает самореализации. Запрещать прогулки с друзьями нельзя. Ребенок должен дышать свежим воздухом и не должен испытывать дефицита общения. Что же касается денег, то лишать ребенка средств на карманные расходы – значит препятствовать его социализации. Деньги надо давать независимо ни от чего, причем не меньше, чем в среднем получают одноклассники, чтобы мальчик не чувствовал себя ущербным.

«Но ведь он хамит, обзывается, школу прогуливает, двоек нахватал!» – пытаются оправдать свои воспитательные меры родители.

И слышат в ответ, что, во-первых, уважение следует заслужить. Они же, судя по всему, не сумели этого сделать. Во-вторых, надо учитывать особенности подростково-молодежной лексики. 30 лет назад матерные выражения считали чем-то ужасным, а сейчас критерии изменились. Насчет школы – да, тревога обоснованная. У нас обязательное среднее образование, поэтому с мальчиком будет проведена разъяснительная работа. Но добиваться хороших оценок, если сын их не получает, не только бессмысленно, но даже вредно. Завышенные требования травмируют психику и могут привести к школьному неврозу. В общем, родители попадают под прицел ювенальных служб. Их предупреждают, что за семьей теперь будет вестись постоянная слежка (неприятное слово, правда, заменяется более политкорректным «мониторинг»). И если сын будет и впредь недоволен своим положением в семье, родителей придется лишить родительских прав.

По меньшей мере озадаченные, а скорее, подавленные происходящим родители возвращаются домой, обдумывая по дороге, что они скажут своему отпрыску. Но оказывается, ему в ювенальном суде уже все сказали. Они еще не успевают раскрыть рот, как слышат: «Ну что, съели?» И начинается новая жизнь. Парень делает, что хочет. Родители безропотно дают деньги. Прогулы школы, правда, продолжаются, но психолог и ювенолог в одном лице загадочно отвечают, что они над этим работают. И работа действительно ведется. На зимние каникулы парня отправляют в подростково-молодежный лагерь для проблемных детей. Там у него появляются новые друзья. Причем, у родителей возникает тревожное впечатление, что некоторые из этих друзей уже больше походят на «лиц, находящихся в конфликте с законом» (так теперь предлагают в духе политкорректности называть несовершеннолетних преступников). Но поговорить на эту тему с сыном им не удается, так как он всякий раз посылает их подальше, заявляя о своем праве дружить с кем хочет и размахивая перед их носом бумажкой, полученной в суде.

Через некоторое время они обнаруживают у сына наркотики. Тут уж они дают волю гневу и идут в ювенальный суд требовать объяснений. Дескать, посмотрите, до чего вы довели мальчишку, связав нам руки! На это им холодно отвечают, что довели как раз они – тем, что недолюбили ребенка. Выясняется, что ювеналы, «осуществляющие сопровождение» их сына, давно знают о потреблении им психоактивных веществ (ПАВ) опийной группы. Но родителям не сообщали об этом вполне сознательно, чтобы не обострять и без того конфликтные отношения в семье. Да и стоит ли так волноваться? Во-первых, у взрослых своя жизнь, а у ребенка своя. Он имеет право на свой опыт, на свои ошибки. Во-вторых, наркоаддиктов сегодня немало, это один из популярных молодежных стилей жизни. Подрастет – образумится. А пока, если они настаивают на коррекционных мерах, мальчика можно включить в программу снижения вреда. А если адекватным наркологам удастся внедрить заместительную терапию, ему будут давать вместо героина метадон. Хоть и наркотическое вещество, но менее токсичное. И тогда проблемы будут решены.

История эта хоть и сконструирована нами, но в ней нет никаких элементов фантастики. Скорее, она созвучна направлению, которое принято называть «критическим реализмом». Диктата ювенального суда, правда, пока нет, и это очень существенный момент. Но по отдельности все фрагменты нашей собирательной истории уже наличествуют. Помните, мы приводили цитату про то, что ювенальный суд – это стержень, на который все будет нанизано? Так вот, стоит появиться стержню, и он обрастет именно такими деталями.

Свидетельство тому – вполне реальная история (одна из многих, весьма типичная!), произошедшая в Голландии и описанная в книге «Пастернак против Нидерландов» (М.: «Эра», 2007). Однофамилец поэта в начале 1990-х покинул родную Одессу и уехал с семьей в эмиграцию. Когда его дочери исполнилось 14 лет, она попала под влияние более «продвинутой» подруги, сдала в учебе, начала прогуливать школу, требовать денег – в общем, все, как и в нашей гипотетической истории. И хотя родители почти ни в чем ее не ограничивали (например, Ирина совершенно не помогала по хозяйству) и даже чрезмерно баловали (скажем, если девочке не нравилась еда, приготовленная матерью, она фыркала и демонстративно отправлялась есть к отцу, с которым мать к тому времени уже была в разводе), Ирине хотелось еще большей свободы. Она начала жаловаться в инспекцию по делам несовершеннолетних. Ее там, естественно, поддержали. Вот она, приоритетность прав ребенка в действии!

И когда отец вопиющим образом «нарушил права» Ирины, попытавшись ваткой стереть с ее лица чересчур, на его взгляд, вульгарную косметику, ее укрыли от «жестокого обращения» в приюте. Когда же родители попытались вернуть дочку, их лишили родительских прав. Пастернаки обращались во всевозможные инстанции, дошли до голландской королевы и Европейского суда. Всего ими было написано порядка 60 жалоб. Результат был всегда один и тот же – нулевой. «Всех, кому мы отправляли факсы и письма, – свидетельствует Г. Пастернак, – мы просили о встрече, чтобы подробнее рассказать и показать факты беззакония. Но инстанции вновь и вновь писали нам стандартные ответы, а все наши жалобы пересылались тем, на кого мы жаловались – и все оставалось по-прежнему» (С. 96). Спасло ситуацию только то, что примерно через год Ирина вернулась домой сама. Если бы не это, родители не увидели бы ее как минимум до совершеннолетия. Некоторые колоритные подробности лучше дать в изложении самого автора.

«Нам было сказано, – вспоминает Г. Пастернак, – что нас приглашают на беседу в отделение полиции по работе с подростками… Мы, довольные, буквально побежали на эту встречу, надеясь на то, что сейчас все закончится, но в этом отделении нас ждал заранее подготовленный сюрприз. Нас встретили двое полицейских: Ханс Кромдайк и Ес Еммерих. Мы им подробно рассказали о случившемся и показали документы. В ответ они начали нам угрожать и сказали, что дочери у нас опасно находиться, вы, мол, угрожали дочери, потому она и убежала, и вы должны честно в этом признаться. Тогда я объяснил Кромдайку, что мы хотим сделать заявление на работников Комиссии о подаче ложных сведений судье. В ответ мне: “Заткни пасть, иначе вообще выгоню. По закону ты никто, только биологический отец”. Ольга на это сказала, что мы можем высказывать свое мнение. И она как мать, и я как отец. Кромдайк с ехидной улыбкой ответил, что здесь, в бюро, им нельзя указывать, что и кто может. Второй полицейский сначала молчал. А потом вдруг тоже стал кричать и угрожать: “Будете много выступать – и второго ребенка заберем”» (С. 72).

«Ольгу временно лишили родительских прав на год. Это лишение прав означало, что ребенку назначается опекун, что родители не могут оказывать на ребенка никакого влияния, но по-прежнему несут за него полную ответственность. И финансовую в том числе: они вынуждены оплачивать содержание ребенка в приютах. Кроме того, решения в экстремальных случаях должны принимать опять-таки они, а не назначенный опекун. Например, когда дочь хотели положить в больницу, согласия на госпитализацию все равно требовали у Ольги» (С. 91-92).

«Люди в платьях судей лишают родителей детей, а детей – родителей. Эти организации ссорят семьи, вместо того чтобы их мирить, как декларируется в брошюрах. “Миротворцы” делают так, что потом дети и родители видеть друг друга не хотят. Я <…> видел и голландские семьи, пострадавшие от произвола Инспекции. У одной женщины было дело (весьма прибыльное): она занималась лошадьми. И она в конце концов осталась без ничего.

Детей отнимают либо у иностранцев – их используют как дармовую рабочую силу, либо у богатых голландцев – из них можно сосать деньги. И лишают их этих денег. Они уходят на переписку, на адвокатов, на содержание детей в приютах. И родителей попросту раздевают: те остаются без средств, но детей они до 18-летия так и не видят. А после 18-летия эти дети, завидев родителей, просто убегают от них.

Так вот, у этой женщины-коннозаводчицы дочь, с которой ее разлучили, работала после выхода из приюта в магазине кассиром. Когда мать вошла в магазин, девушка бросила открытую кассу и убежала. Как от “врага народа” во времена оные. До такой степени вливают в детей эту желчь работники, призванные защищать детство» (С. 95).

А вот описание механизма и последовательности действий тех инстанций, которые участвуют в процессе защиты детей от родителей. Из письма, которое Григорий Пастернак вручил судье: «Уже восемь месяцев я, как комиссар Каттани (герой популярного итальянского телесериала “Спрут”. – И.М., Т.Ш.) веду борьбу за правду и справедливость против легальной мафии, прикрывающейся высокими должностными лицами. <…> Это сплоченная группа, стряпающая “дела” против семей. Бовенс и Вассинк – ищут и заманивают детей, обещают родителям обследование, без разрешения родителей прячут ребенка в секретное место. Когда родители начинают жаловаться – переправляют ребенка в Комиссию.

Хафманс, Бюрен, Мадерн – подхватывают ребенка из лап Инспекции и дальше ведут “дело”, не стесняясь в средствах. Мадерн даже спрашивала, почему мы в Голландии, а не в Израиле, и предлагала нам адреса организаций, где мы можем решить вопрос о переезде в Израиль. Она же пыталась выпытывать у ребенка грязную информацию о родителях. Для этого она принесла дочке фрукты и различные подарки. Об этом мы узнали уже потом от дочки. Комиссия очень много говорила дочке о ее правах, но ни слова об обязанностях. Мадерн настраивала Ольгу против меня; говорила дочери, что мать (Ольга) не хочет ее видеть, а Ольге – что дочь не хочет видеть ее. Настроила дочь написать матери неприятное письмо на голландском языке, а потом использовала это письмо как документ.

Полиция по делам несовершеннолетних: “объяснили” ребенку, что в Нидерландах не обязательно идти домой к родителям, если ребенок этого не хочет. <…> Судьи по делам несовершеннолетних: Херретсе-Фиссер – выносит решение суда по документам, пришедшим на следующий день после принятого решения. Выносит решение предварительного опекунства без всяких на то оснований. Судья Де Хроот – без веских оснований продлевает решение суда о засекречивании адреса пребывания ребенка, выносит решение об опекунстве. В это же время дочь не посещает школу. Закон о всеобщем обязательном образовании бездействует. <…> Опекун Схаутенс: ее незаконно и безосновательно нам навязали. Она выполняла свою работу следующим образом: разрешила дочке находиться у Лорны Грази (той самой подружке, которая дурно влияла на Ирину. – И.М., Т.Ш.), несмотря на то, что не только мы (родители), а и классный руководитель бы против их “дружбы” даже в школе» (С. 115–117).

На суде опекун не выступала, но зато загодя уверила Ирину, что решение суда против родителей уже принято, а родителям сообщат об этом через две недели, чтобы они думали, что все будет серьезно рассмотрено.

«Ира, когда вернулась домой, много рассказывала о том, как жила в приютах, – пишет Г. Пастернак. – Она была недовольна этой жизнью. Сказала, что попалась на рекламу, считала, что там будет действительно так хорошо, как обещали. А обещали, что будет много лучше, чем дома. Живешь, мол, сам себе хозяин: никто не зудит, не говорит, что хорошо, что плохо. Квартира – своя, денег дают на еду и на развлечения. Хочешь – учись, хочешь – работай. А можешь вообще ничего не делать. Разве трудно соблазнить таким заманчивым предложением юное сердце?

А на деле? Одна большая ложь. И попытки всеми способами не допустить возвращения “реквизированного” ребенка в семью.

Даже во время второго суда (кстати, она присутствовала в зале) в помещении было оборудовано нечто вроде сцены, на ней устанавливалась ширма, за ширмой – дочь. Но мы об этом и не предполагали поначалу. Мы сидели, а судья задавал нам каверзные вопросы, для того чтобы мы что-нибудь наговорили на ребенка (а она бы это услышала). Но мы, естественно, ничего плохого не говорили, да и не могли сказать – и этот их план провалился» (С. 121).

Впечатляют и другие зарисовки, характеризующие тех достойных людей, которые изымают детей из семьи, и тех, которые заменяют изъятым детям родителей. Вернувшись из приюта, Ирина написала воспоминания о том, что с ней случилось за год, проведенный в отрыве от родных. «Там, кстати, описано, – говорит Г. Пастернак, – и то, как женщина, назначенная ей опекуном – вроде как бы “мамой” – приносила ей сигареты и убеждала, что ни в коем случае дочке не надо контактировать с родителями. <…> Она даже не поинтересовалась, как Ирина себя чувствует, когда та попала под машину. Даже посторонняя свидетельница этого происшествия – пожилая дама – пришла к Ире в больницу и поинтересовалась ее самочувствием. А та, которой это по должности положено, – нет» (С. 122–123).

Когда Ирина вернулась домой, опекунша позвонила и сказала ей: «Что ты наделала? Как теперь быть с твоим дальнейшим переселением от родителей?»

В книге дан краткий, но емкий портрет человека, который пытается воспитывать родителей: «Однажды… когда мы в очередной раз были в полиции, полицейский уговаривал меня, чтобы я не слишком реагировал на странное поведение дочери. На то, что она обратилась в Инспекцию. Говорил, что это просто такой возраст. Переходный подростковый возраст. У него, мол, самого дочь тоже курит, красится и принимает наркотики. Что ничего страшного. Потом пройдет. Просто в 14–15 лет все девочки становятся стервами. Ты, мол, плохо знаешь свою дочь и не умеешь ей доверять. Будто бы он своим “доверием” воспитал образец для подражания» (С. 128).

Актриса Наталья Захарова в своих интервью говорит, что во французской прессе на тему незаконного изъятия детей из семьи и «беспредела» ювенальных судей негласно наложено вето. Григорий Пастернак свидетельствует то же самое о Голландии: «Люди отчего-то очень злятся, когда спрашиваешь что-то на эту тему (о произволе, царящем в области защиты прав детей. – И.М., Т.Ш.). Все стараются не обращать внимания на негативные стороны жизни. Это мне напомнило время, когда я искал редакцию газет, где могли бы о нашем деле напечатать. Ответ из большинства редакций был следующий: “Нам это неинтересно, мы печатаем только положительное”» (С. 166).

(Окончание следует.)

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

Метки: ювенальная юстиция |

Царство судей. Еще раз о ювенальной юстиции. Часть 1 |

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/080630100000.htm

30 / 06 / 2008

«И что вас так пугает?..»

Когда сталкиваешься с каким-то новым сложным явлением, сколько его ни рассматривай, сколько ни анализируй, обязательно что-то упустишь из виду. Особенно если его суть старательно утаивают, и правду приходится добывать по крупицам, с большим трудом. Казалось бы, мы достаточно подробно разобрали, что такое ювенальная юстиция. Писали и про невозможность воспитывать детей, когда в них будет поощряться доносительство на родителей и педагогов. И про то, что в современном контексте понимается под правами ребенка. (Например, право на личную жизнь, включая ранние половые связи; право на выбор сексуальной ориентации или на свой стиль жизни, в том числе на стиль, связанный с наркотиками; право на досуг, который может протекать где и как угодно; право на информацию, которая может быть какой угодно, и т.п.).

Мы писали также, что жертвами ювенальной юстиции станут прежде всего культурные родители и неравнодушные педагоги, пытающиеся в очень трудных условиях, при нынешнем разгуле вседозволенности удерживать детей от соблазнов. Высказали предположение, что истцами, обращающимися в ювенальные суды, станут в основном избалованные, развинченные, демонстративные дети, а вовсе не истинные жертвы родителей-злодеев (которых, впрочем, вполне можно наказывать в рамках уже существующих законов). Писали мы и об опасности отказа от «репрессивного» подхода к несовершеннолетним преступникам на фоне заметного роста и «помолодения» преступности.

Однако самый, может быть, важный аспект ювенальной юстиции мы все же упустили из виду. А вернее, не имели возможности его увидеть, поскольку у нас не было данных, которые бы направили внимание в нужную сторону. И помогли нам заметить этот аспект сами защитники ювенальной юстиции.

Как-то раз в одной из оживленных дискуссий они дали, по их выражению, «алгоритм» действия этой новой системы. Текст, как и все подобные «общечеловеческие» казенные бумаги, был безупречно гладкий, гуманистичный, акцентированный на интересах ребенка. Если читать его по диагонали, он вряд ли чем-то насторожит.

Но мы будем читать его по-другому: внимательно, по пунктам, уже немного представляя себе тот реальный контекст, в котором эти пункты будут воплощаться. Итак: «Основой системы помощи детям группы риска вместо ведомственных структур становится судебное решение, содержащее индивидуальный план реабилитации конкретного ребенка».

Главной целью лоббистов ювенальной юстиции на данный момент является создание в России ювенального суда. Закон о ювенальном суде пока окончательно не принят, но уже прошел полпути – два чтения в Государственной Думе. В дебатах на тему, нужны ли нам ювенальные суды, обычно слышишь: «А что вас так пугает? Разве плохо, если делами несовершеннолетних будут заниматься специальные судьи в отдельном здании и даже на отдельном этаже?» То есть проблему пытаются свести фактически к территориальной, чтобы выставить тех, кто выступает против, какими-то идиотами. Действительно, что плохого в отдельном помещении?

Между тем в материалах «для внутреннего пользования» не раз проскальзывала мысль, что закон о ювенальном суде – это стержень, на который будут впоследствии нанизываться остальные законы, касающиеся прав несовершеннолетних. И что без введения ювенального суда коренные реформы в этой области невозможны. Так что речь, конечно, не только и не столько об отдельном помещении, а о гораздо более серьезных вещах, в которых мы и попытаемся разобраться.

«Основой системы помощи детям группы риска становится судебное решение»… Да… Похоже, реформа действительно коренная. В функцию судов, насколько мы понимаем, раньше входило определить степень виновности человека и, исходя из этого, назначить ту или иную меру наказания (или отпустить на свободу, если доказана невиновность). При рассмотрении гражданских дел, связанных с детьми (развод, определение, с кем останется ребенок, лишение в исключительных случаях родительских прав, раздел жилплощади), суд никакого плана реабилитации не назначал.

Но это пока не было ювенальной юстиции. А теперь, утверждают ее сторонники, «нужна система обязательной, а не добровольной, как сейчас, психологической реабилитации» («Информационная подборка к круглому столу по теме “Ювенальная юстиция в Российской Федерации: проблемы правового обеспечения”». Федеральное собрание РФ: Парламентская библиотека. 2007. Октябрь. С. 70). И «ювенальные суды должны в полной мере брать на себя воспитательную функцию хотя бы потому, что другие суды с этой функцией пока не справляются».

Ну и что, казалось бы, такого? Разве детей группы риска не надо реабилитировать, то есть помогать им исправиться? И чем плохо, если план исправления будет исходить от суда?

А тем, что решение суда обязательно к исполнению. Это вам не рекомендация врача, педагога или психолога, которой хочешь воспользуйся, а хочешь – нет. Конечно, бывают случаи, что решения суда не выполняются. Но это когда «хромает» механизм контроля за выполнением решений. Например, пока не заработал институт судебных приставов, взыскивать с ответчика денежную компенсация было порой весьма затруднительно. Когда же приставы появились, дело пусть не всегда гладко, но пошло. Касательно ювенальной юстиции можете не сомневаться, что контроль за выполнением решений будет налажен неплохо. Благо есть обширный международный опыт. Да и отечественный потихоньку накапливается в многочисленных пилотных регионах.

«Ну и что? – опять возникнет возражение. – Очень даже хорошо, что решение суда обязательно надо выполнять. Больше будет порядка. А то развели тут анархию, никто ни за что не отвечает…» Но порядки бывают разные. Некоторые ничуть не лучше, а то и хуже анархии. В современной западной реальности, откуда приходит к нам ювенальная юстиция, реабилитация подростков группы риска строится на вполне определенных принципах. Они, эти принципы, достаточно хорошо известны и у нас, поскольку десять с лишним лет длится в нашей стране противостояние таким, к примеру, реабилитационно-профилактическим программам, как «снижение вреда».

«Главная суть программ снижения вреда состоит в попытках внедрить заместительную терапию: заменить героин на тяжелый наркотик метадон с его последующим легальным ввозом. Такая практика применяется на территории ряда европейских стран. В России метадон запрещен. Российские медики считают, что наркотик героинового ряда метадон ничем не лучше героина. Генерал-лейтенант А. Михайлов из Госнаркоконтроля назвал представителей программ снижения вреда “откровенными пропагандистами наркомании”. Кроме заместительной терапии представители ВССВ (Всероссийской сети снижения вреда) устраивает растлевающие молодежь акции по раздаче шприцев на “полевых точках доверия”. То есть если ваш ребенок, на дай Бог, попробовал наркотик, представители вышеупомянутой программы любезно предоставят ему бесплатный шприц для следующей дозы под предлогом борьбы со СПИДом. Кроме того, в рамках программ снижения вреда делаются попытки легализовать проституцию в России и даже сформировать “трудовые династии секс-работниц” – как указано в издаваемом Всероссийской сетью снижения вреда бюллетене (2006, март, № 17). Представители ВССВ издают и распространяют огромное количество буклетов, обучающих “грамотному” сексуальному бизнесу и рекламирующих метадон. На обложке значится: брошюра выпущена АНО “Центр АнтиСПИД” при содействии фонда “Открытый институт здоровья населения” и при поддержке института “Открытое общество” (фонд Сороса – Россия) и департамента международного развития Великобритании» (Чалых М.А., член Центрального совета Общероссийского общественного движения «Всероссийское родительское собрание». «Россия в объятиях Сороса»).

Сеть снижения вреда создала в интернете правозащитную библиотеку, заведующий которой Лев Левинсон выступает за смягчение наказаний для малолетних преступников. Естественно, на данном сайте размещаются и сообщения, касающиеся ювенальной юстиции.

Нет, конечно, есть и другие методы реабилитации. Например, усиленно рекламируемая сторонниками ювенальной юстиции отправка несовершеннолетних преступников в альпийский турпоход или принудительное посещение спортивной секции. (Подобные методы поддерживает и только что упомянутый Лев Левинсон. По его мнению, оптимальное воздействие на малолетних правонарушителей – «пробуждение у них позитивного интереса, когда общественная организация в качестве наказания за кражу или за драки наказывает подростка спортклубом, джаз-бендом, походами на байдарках; и даже ребенок-убийца может найти не надзирателя, а наставника и будет жить с ним на пасеке»).

В Швеции, где ювенальных судов не существует, но ювенальные подходы действуют вовсю, самым тяжелым наказанием является помещение в закрытый воспитательный дом, этакий своеобразный санаторий с замком на дверях. На выходные и праздники юных преступников отпускают по домам, периодически вывозят то покататься на лыжах в Альпы, то развлечься дайвингом на греческие острова. Правда, эффективность такой реабилитации, на наш взгляд, весьма сомнительна: треть осужденных малолетних преступников совершает повторные преступления в течение первых трех лет после наказания («Информационная подборка…». С. 72). Но мы сейчас не об этом, а о том, что в подобных «санаториях», можете не сомневаться, вкупе с турпоходами применяются все те же программы снижения вреда и программы сексуального просвещения, без которого образование в цивилизованных странах уже немыслимо.

По свидетельству очевидцев, столкнувшихся с реабилитационными программами, проводящимися по решению судов по делам несовершеннолетних во Франции и некоторых других европейских странах, в ряде программ в качестве «реабилитаторов» выступают уголовники, недавно выпущенные из тюрем. Считается, что для них общение с подростками – тоже своеобразная реабилитация.

Об участии в реабилитационно-профилактической работе с девиантными подростками наркоманов, «находящихся на пути к исцелению» (которое может длиться всю жизнь), даже как-то неудобно говорить, настолько это общее место в западной недирективной педагогике.

В объятия к дедушке Фрейду

В истории российской борьбы с растлением детей важную роль, помимо Православной Церкви и неравнодушных родителей, сыграли педагоги. Многие из них отказывались преподавать на уроках «теорию и практику секса» (выражение из учебной программы тех лет). Они созывали конференции, обращались по инстанциям, писали в газеты, присылали материалы на экспертизу. А еще больше учителей протестовало скрыто: не отказывались от преподавания какой-нибудь там валеологии, но ничего гадкого детям не сообщали. Не работали по той методичке, по которой их обязывали работать.

Ювенальная юстиция лишит их этой свободы неучастия во зле. Потому что «каждое судебное решение дает возможность корректировать поведение и функции отдельных служб и ведомств через механизм частных судебных определений». В переводе с юридического языка на обычный это означает, что если, например, несовершеннолетнего наркомана решат «реабилитировать» по программе снижения вреда, то педагоги, работающие в центре реабилитации, не смогут отказаться и применить вместо нее программу, больше соответствующую их профессиональным и нравственным понятиям. Ведь что такое «частное определение»? Это указание суда по какому-то конкретному поводу. В разбираемом случае – по поводу того, как следует поступать с несовершеннолетним наркоманом.

И уже бессмысленно будет созывать конференции и писать письма в РУНО, Минздрав или Госнаркоконтроль. Они не только не смогут повлиять на суд, но и в определенных случаях должны будут «скорректировать свое поведение и функции», подстраиваясь под судебный вердикт. Госнаркоконтроль, скажем, будет против программы снижения вреда (во многих регионах так оно и есть), а суд – за. И решение суда перевесит полномочия ведомства.

Или возьмем нейролингвистическое программирование (НЛП). Не все специалисты к этому методу относятся положительно. Верующие же психологи в массе своей и вовсе его отвергают, считая неприемлемым для себя манипулировать психикой пациента в обход его сознания и воли. Пока что психологи и социальные работники, занимающиеся коррекционной работой с детьми и подростками, вольны отказаться от этого или какого-то другого метода, вызывающего у них возражения. И никто их за это с работы не выгонит. Но если суд, разрабатывая конкретную программу реабилитации, найдет нужным применение НЛП либо, скажем, психоанализа, тут уже никуда не денешься. Или применяй, или увольняйся.

Кстати, в аспекте ювенальной юстиции уже совсем не абсурдным, а очень даже дальновидным представляется указ, подписанный самолично Б.Н. Ельциным, о том, что в России необходимо как можно шире распространять психоанализ. Когда-то нам казалось (о чем мы написали в статье «Башня терпимости»), что это неуклюжая попытка удружить кому-то из своих, а заодно хоть частично ослабить напряжение в обществе. Психоанализ ведь склонен объяснять беды и трагедии человека (в том числе и социальные) нижепоясными проблемами, обусловленными «ранними сексуальными травмами», вина за нанесение которых, как правило, возлагается на родителей.

Правда, в 1990-е годы сей метод не приобрел в нашей стране той популярности, на которую рассчитывали вдохновители указа. Не побежали обездоленные «совки» к психоаналитикам. Что поделать! Дремучий у нас народишко… Но если введут ювенальную юстицию, то перед отечественными психоаналитиками откроются широчайшие перспективы. Поскольку один из главных постулатов «ювенальщиков» – «во всем виноваты родители», то метод психоанализа подходит тут просто идеально. Тема родительской вины в нем разработана многопланово и в деталях. В Германии – по крайней мере, в 1990-е годы, но, думаем, и сейчас – он насаждался прямо-таки железной рукой. Психологи, с которыми мы там контактировали, жаловались, что им не оставляют свободы выбора: по страховке оплачивается лишь коррекционная работа по психоаналитическим методикам или по методу игротерапии. Конечно, если у тебя частная практика, ты волен работать, как тебе заблагорассудится, но далеко не все в состоянии приобрести лицензию, да и «клиенты» в массе своей не готовы платить. Широко применяется психоанализ и в других странах. Почему же в России, пытающейся взять за основу западную модель ювенальной юстиции, должно быть иначе?

Ну, а применение знаний в области «планирования семьи» может напрямую предписываться законом. Во всяком случае, статья 22 законопроекта «Основы законодательства о ювенальной юстиции» (под ред. Н. Мелешко) гласит: «В системе ювенальной юстиции должны работать специалисты, владеющие знанием социологии, педагогики… планирования семьи». Те, кто не будут владеть этими знаниями (и, соответственно, применять их в работе с подопечными), не смогут пройти аттестацию. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, кому будет отдана на откуп реабилитационная работа. Недаром бывший исполнительный директор Российской ассоциации «Планирование семьи» (РАПС) И.И. Гребешева высоко оценила в своем официальном отзыве законопроект о ювенальной юстиции.

Не позавидуешь и медикам, которым придется работать по указке ювенальных судов. Пробьют, например, в России применение риталина (метилфенидат, возбуждающее средство, производящее фармакологические эффекты, подобные воздействию кокаина и амфетамина) или метадона – будь любезен, применяй, забыв не только об индивидуальном врачебном искусстве, интуиции, но и о главной врачебной заповеди: «Не навреди!». Мало ли что риталин – препарат наркотический, после которого дети обычно «пересаживаются» на героин? А в решении суда сказано: «Применить». Еще вопросы есть? Иди и выполняй.

А ну-ка, возрази!..

Но не надо думать, что ювенальная юстиция создается только для малолетних наркоманов, хулиганов и преступников. «Ювенальный суд прежде всего рассматривает дела несовершеннолетних, находящихся в ситуации опасности, то есть детей, еще не совершивших правонарушений. Таким образом, реализуется профилактическая функция судебного решения».

В ситуации опасности, по отзывам специалистов, в России находятся практически все дети. Довелось как-то выступать вместе с бывшей (а может, и нынешней?) сподвижницей Е.Ф. Лаховой Э.С. Кумулдиновой, много лет проработавшей в аппарате Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей. Она весьма проникновенно говорила о том, что жизнь в России такая тяжелая, такое огромное количество социально незащищенных семей, столько сирот, бедных, многодетных, столько разведенных, столько алкоголиков, наркоманов и прочего негатива, что фактически 100% детей находится в ситуации опасности. «Ребенок в опасной ситуации» – это уже не просто фигура речи, а юридическое понятие, включенное в российское законодательство. А поскольку от опасности надо спасать, то таким спасением и занимаются во всем мире ювенальные службы. Суммируя вышесказанное, нетрудно сделать вывод, что когда ювенальная юстиция заработает (если мы допустим) в России на полную мощь, ее представители получат беспрепятственный доступ в каждую российскую семью.

Пока что социальный работник не может прийти в любой дом, рыться в шкафах, заглядывать в холодильник, допрашивать детей, как к ним относятся родители, не нарушают ли их права. Такое возможно лишь в исключительных случаях: или когда дети живут в действительно неблагополучных семьях, или когда они уже стоят на учете в милиции. Но большинство семей не относятся ни к той, ни к другой категории. Взрослые члены этих семей расценили бы такой приход «спасателей» как грубейшее вторжение в частную жизнь и не пустили бы их на порог. И что самое важное – никто им пока за это ничего не сделает!

В ювенальной реальности все по-другому. На Западе вы не можете не пустить к себе работников служб, которые занимаются защитой детей. А если не пустите, вам же хуже. Они ведь не просто приходят с инспекцией, а составляют рапорт, от которого зависит судьба вашей семьи. Напишут, что все у вас хорошо, – ребенок останется с вами. Придерутся к чему-нибудь – и у ювенального суда появятся веские основания изъять ребенка из семьи. Ведь его необходимо защищать от опасности!

Таким образом, практически любая семья лишается независимости. Твой дом уже не твоя крепость. Отец с матерью уже не главные в своей семье, а главные – сотрудники ювенальных служб, которые лучше знают, как правильно воспитывать ребенка, чем его кормить, чему учить, как лечить и одевать. Чтобы нас не обвинили в некомпетентности (этот аргумент обычно используют, когда нечего сказать по существу), сошлемся на заключение, составленное весьма компетентными юристами НП «Родительский комитет». Эти люди именно профессионально, пользуясь российским законодательством, противодействуют либеральным тенденциям, направленным на разрушение семьи. Выдержка из заключения: «В рамках проектов ювенальной юстиции родители превращаются из законных представителей, обладающих правом на преимущественное воспитание своих детей, в мишень для правовых органов и социальных служб. Не может не волновать каждого родителя то, что данными законопроектами ставится под угрозу независимость семьи, ее право самостоятельно решать вопросы семейной жизни, право родителей определять приоритеты воспитания и устройства семейной жизни, традиционные детско-родительские отношения, исходящие из подчинения младших старшим. Возможность неконтролируемого вмешательства разнообразных структур в дела семьи и ограничение естественного права родителей на воспитание ребенка в избранной ими системе ценностей ведут к размытию функций семьи, ее естественных прав на независимое и саморегулируемое устройство, нивелируют конституционные принципы, Закон о семье. К примеру, по мнению авторов проекта федерального закона “Об основах системы ювенальной юстиции”, предметом регулирования данного закона становятся “отношения, складывающиеся в ходе реализации и обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка судами, иными государственными органами, органами местного самоуправления при участии неправительственных организаций”». То есть родители не только фактически устраняются от решения вопросов защиты прав своих детей, но становятся предметом пристального контроля со стороны этих самых органов.

В интернете имеется примерный контракт одного муниципального образования с неправительственной организацией на продвижение ювенального проекта стоимостью более чем в миллион рублей. А ведь такие деньги надо освоить. Значит, нужны конкретные дети. Чем больше выделено денег, тем больше детей и родителей требуется вовлекать в эту систему (надзирать, проверять, лишать родительских прав и т.д.) (Раздаточный материал конференции «Родительское общественное движение: семья и образование» XVI Международных образовательных Рождественских чтений. М., 2008).

Изъять ребенка из семьи при переходе на ювенальную юстицию будет гораздо проще, чем сейчас. Пока что для этого нужны очень весомые аргументы, доказательства фактически преступного отношения родителей к детям. Но это только до тех пор, пока жив традиционный взгляд на семью. Пока общество и государство убеждены, что родную мать, даже не очень хорошую, никто не заменит. Что самые лучшие, самые богатые и образованные приемные родители не могут дать ребенку того, что дает ему кровная семья. И ее поэтому нужно сохранять до последнего.

Ювенальная юстиция смотрит на проблему совершенно иначе. Кровное родство – ничто или почти ничто. Недаром словосочетание «родная мать» так назойливо заменяется вроде бы более современным, наукообразным, а по сути оскорбительным – «биологическая мать». Потеря «биологической семьи» никакая не трагедия, неизбежно откладывающая отпечаток на всю последующую жизнь ребенка, а наоборот, это защита ребенка, находящегося в опасном положении. И чем скорее его удастся защитить, тем лучше. А поскольку современные родители якобы ничего не умеют (тема их несостоятельности, некомпетентности педалируется вовсю), опасную для детей ситуацию «ювенальщик» волен усмотреть на каждом шагу. Идеология и практика применения ювенальных законов таковы, что позволяют весьма расширительно толковать понятия прав ребенка, физического и психического насилия, а также опасной ситуации. Слишком многое тут зависит от настроя, взглядов и произволения судьи и сотрудников социальных служб. Мы хотим лишний раз подчеркнуть: корень этой коренной реформы в области защиты прав детей в том, что резко принижается, фактически обесценивается роль настоящих, кровных родителей. Ребенок искусственно вычленяется из семьи, наделяется приоритетными правами и противопоставляется родителям. Они же фактически лишаются права голоса и вынуждены подчиняться диктату всемогущих и всёведающих специалистов, которые не только не видят никакой особой разницы между родной семьей и приемной, а даже считают приемную семью предпочтительней, поскольку легко изымают детей из родной семьи и отдают в приемную или в приют.

Конечно, пока они еще не осмеливаются четко и определенно заявить об этом вслух. Могут, наоборот, уверять, что они всемерно стараются наладить, укрепить семейные отношения. Но реальность свидетельствует об обратном. Официальная причина, по которой у актрисы Н. Захаровой отняли во Франции, где она жила, выйдя замуж за француза, трехлетнюю дочь, – это «удушающая материнская любовь». Так было написано в решении суда. Вдумайтесь в этот вердикт! Мать сочли недостойной воспитывать свою девочку, потому что она слишком сильно ее любила. Разве можно себе представить, что в системе, сохранившей нормальный, традиционный взгляд на роль матери в жизни ребенка, особенно такого крошечного, избыток материнской любви стал бы основанием для отнятия дочери? В ювенальной же Франции подобные случаи отнюдь не единичны. Преступным в поведении Натальи Захаровой сочли и то, что она купила ребенку такую же кофточку, как себе. Сотрудники социальных служб обвинили ее в том, что она хочет подавить индивидуальность ребенка, сделать ее похожей на себя. У другой французской матери отняли сына за то, что она слишком долго, по мнению защитников прав несовершеннолетних, держала его без движения в прогулочной коляске. Она делала это, чтобы он не бегал по онкологической клинике, куда она приезжала вместе с ним навестить больную раком старшую дочку. Но ее доводы не были приняты во внимание. Кстати, дочку тоже отняли – заодно, реализовав, вероятно, таким образом, «профилактическую функцию судебного решения».

В Америке, где запрещено оставлять без присмотра детей до 12 лет, родителям предстоит серьезное разбирательство «за создание ситуации, опасной для жизни ребенка», если они отлучатся даже совсем ненадолго. «Российской матери бы и в голову не пришло вызывать няню или, как принято называть, беби-ситер, чтобы она присматривала за одиннадцатилетним ребенком, пока она будет выносить мусор», – пишет в апологетической статье «Полная free (свобода) под строгим соблюдением law (закона)» Джамиля Сайрамова (Учительская газета. Приложение «Модернизация – шаг в будущее». Вып. 4 (10).

Список родительских «злодеяний» можно продолжать до бесконечности. Все, что угодно, может стать основанием для отнятия ребенка. Было бы желание ювенального суда… В Австралии подросток решил отпраздновать свое 15-летие в «Макдональдсе», пригласив 30 человек гостей. Отец возразил, что это многовато, он такую сумму «не потянет». Мальчик пожаловался защитникам детских прав, и отец был поставлен перед выбором: либо он все-таки изыскивает деньги на детский банкет, либо ему придется распрощаться с сыном. Ребенок ведь не должен чувствовать себя хуже других. Если в их классе так принято отмечать день рождения, значит, отец своим отказом наносит ему психологическую травму. Соответственно, психическому здоровью подростка угрожает опасность.

Честно говоря, для нас долго оставалось загадкой, почему западные родители не восстают против растления детей под видом sex-education. Неужели они и вправду, как уверяют нас его сторонники, поголовно «за»? Случай с баварской школьницей прояснил ситуацию. Родители-католики, узнав, что их 15-летней дочке Мелисе Бусекрос демонстрировали на соответствующем уроке фильм с половыми актами, перестали пускать девочку на уроки. Администрация школы, озабоченная тем, что нарушаются права ребенка на получение образования и в том числе информации о здоровье (репродуктивном, сексуальном и, вероятно, нравственном, поскольку школьная программа утверждена наверху и по определению не может никого растлить), обратилась в соответствующие инстанции. Девочку отвезли к психиатру. Он поставил диагноз «фобия школы», возникновение которой, естественно, бросало тень на родителей. После обследования Мелису отправили домой, но через некоторое время, поскольку она упорствовала в своем нежелании ходить в школу, ее изъяли из семьи и поместили в клинику для душевнобольных. А что еще оставалось делать? Девочка впала в депрессию, пыталась покончить с собой. Когда же попытка не удалась, Мелиса написала письмо в группу защиты прав ребенка, умоляя воссоединить ее с родителями. Но, как было сказано в публикациях на эту тему (см.: интерент-сайты «World Net Daily», «Седмица.Ru», а также: «Православная газета для простых людей». 2007. № 2), власти не спешат вернуть девочку в семью, мотивируя это заботой о состоянии ее здоровья. За год до этого других немецких родителей и вовсе посадили в тюрьму за то, что их ребенок получал образование дома. В Германии, где сексуальное просвещение школьников обязательно (идеал, которого пока не удается достичь у нас), образование на дому считается тяжким преступлением.

Так что, похоже, единодушная или почти единодушная поддержка западными родителями детского секс-просвета и прочих либерально толкуемых прав ребенка (включая усиленно утверждаемое в последние годы право на выбор сексуальной ориентации) весьма сродни тому, как при тоталитарных режимах народ всегда единодушно одобряет очередные решения очередных партсъездов. Не потому, что народ такой монолитный, а потому, что рыпаться опасно.

Кстати говоря, случай с Мелисой прекрасно иллюстрирует еще одну специфическую особенность ювенальной юстиции: «Система ювенальной юстиции решает не проблемы детей вообще, но проблему конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации, что в конечном итоге позволяет решать проблемы детей вообще». Немецкие родители получили на конкретном примере несчастной Мелисы наглядный урок, который, можно не сомневаться, будет полезен и германским чиновникам системы образования в решении «проблем детей вообще», а именно: проблемы дальнейшего внедрения сексуально-просветительских фильмов в школы страны.

Продолжение

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

Метки: ювенальная юстиция |

Чем женщина отличается от человека. |

Эта история не относитс напрямую к ЮЮ. Но в чем-то иллюстрирует сам принцип работы системы ради самой себя.

Александр Никонов

Как происходит защита женщин и детей в США:

Вот вам поразительная история о том, как одну женщину «защитили»…

История началась с того, что муж героини, придя однажды домой под хмельком, наорал на жену. Не бил. Просто наорал, потому что она ему что-то не в ту степь сказала. Дело было возле крылечка, на улице. Случайный прохожий позвонил по 911 с сообщением, что по такому-то адресу происходит насилие.

Пробив по базе дом и узнав, что у супругов есть дети, полиция после своего визита сообщила о происходящем в DSS (Department of Social Services – Департамент социальной защиты). Хотя детей эта мимолетная ссора супругов никак не задела – 16 летнего сына не было дома (он находился в отъезде), а 7 летняя дочь во время инцидента спала на верхнем этаже и ни о чем не подозревала.

Тем не менее, сигнал прошёл. И через некоторое время на пороге дома возникла работница Департамента. Она порекомендовала «избитой женщине» походить на психологические тренинги в общественную организацию «Дом независимости» – местное бабоубежище. Героиня в доступной форме объяснила работнице Департамента, что избитой женщиной она не является, что муж ею по жизни не управляет, не управляет он также и её деньгами, что былой конфликт давно исчерпан и что если она будет нуждаться в помощи, то прекрасно знает, как набрать 911.

Услышав все это, работница патронажа в полном соответствии с методическим пособием по работе с избитыми женщинами сделала в своем кондуите пометку – «женщина в отрицании». После этого на протяжении нескольких месяцев работница приходила к героине и уговаривала походить на тренинги в Дом независимости. Героиня отказывалась. И каждый раз после разговора с ней работница DSS заполняла строчки кондуита. Дело героини пухло на глазах.

В один из её приходов героиня сказала работнице службы соцзащиты, что, исключая тот единственный инцидент, когда муж наорал на неё, он обращается с ней очень хорошо, что они любят друг друга и вовсе не хотят разводиться. Выслушав все это, работница DSS записала в кондуит: «защищает обидчика, нуждается в лечении». После чего стала… жаловаться на своего бывшего мужа, говоря, что тот «тоже был насильником».

Выслушав эти признания соцработницы, героиня сказала, что в её случае ситуация, слава Богу, другая. Что с мужем у неё отношения прекрасные и он не насильник. В ответ работница сунула в руки героине «сервис-план» – предписание пройти особые психотерапевтические курсы в Доме независимости для того, чтобы «понизить отрицание» и «поднять чувство собственного достоинства».

Героиня вздохнула и ещё раз терпеливо объяснила, что не хочет идти на промывание мозгов. Работница взяла ручку и записала в её личное дело: «муж контролирует и держит в изоляции». После чего, понизив голос, предложила встретиться подальше от дома, чтобы героиня «могла говорить свободно». Всё это уже начинало напоминать паранойю.

Далее соцработница побеседовала с детьми. Дети сказали, что семья у них прекрасная, никакого насилия со стороны отца ни они, ни их мама не испытывают. И страха перед папой тоже не испытывают. После этого в личном деле героини появилась запись «вся семья находится в отрицании из страха перед мужем».

При очередном визите соцработницы, отвечая в тысячный раз на одни и те же вопросы, героиня попыталась зайти с другой стороны – она указала на то, что в городке её семью все знают и уважают. И что её дом находится на главной улице городка, рядом – здания полиции, суда, пожарная часть. Скрыть в таких условиях вопли, крики и прочие атрибуты домашнего насилия было бы просто невозможно. Так что лучше соцработнице не заниматься переливанием из пустого в порожнее, а найти настоящие проблемы. Скорбно поджав губы, работница записала в кондуит: «домашнее насилие не прекращается».

Нет, она вовсе не была злонармеренной или сумасшедшей, эта дура из DSS. Она просто внимательно изучила методичку, составленную для работы с избитыми женами. А составлена методичка так, что не даёт жертве вырваться: если женщина утверждает, что её бьют, значит, её нужно срочно изолировать от мужа в бабоубежище и/или выписать против мужа оградительный ордер (выселить его на улицу). Если же она утверждает, что муж её не бьёт, значит, у женщины «стадия отрицания» – она запугана мужем и её опять-таки нужно срочно увозить в бабоубежище на промывку мозгов, чтобы «понизить уровень отрицания».

Между тем преследование всё нарастало. Сменяя друг друга, работницы из DSS звонили героине, приезжали к ней домой и уговаривали встретиться на нейтральной территории, чтобы «поговорить свободно». Потом начались прямые угрозы…

Однажды позвонил работник Департамента соцзащиты и сказал, чтобы женщина немедленно пошла в суд и получила против мужа ограничительный ордер. Терпение героини лопнуло, и она вежливо послала служащих к такой-то матери, сказав, что семейная жизнь – её личная проблема и чтобы они перестали её беспокоить.

…Как она ошибалась! Семейная жизнь в Америке – давно уже не личное дело! А очень даже общественное. И то же самое, кстати, сейчас призывает сделать в России Маша Арбатова. Один из её любимых тезисов, украденных за океаном, – «нужно сделать личное – общественным, как в цевилизованных странах»…

Едва героиня положила трубку, как телефон зазвонил снова. Тот же голос предупредил, что если она не возьмёт ордер и не выселит мужа из дома, у неё заберут детей. Пришлось идти.

В суд героиня пришла вместе с мужем. Судья удивился и сказал, что впервые видит такое – чтобы супруги вместе приходили за ограничительным ордером. Героиня объяснила, что её преследует DSS. Судья поморщился и признался, что он сам не в восторге от диктата DSS в своём су-де, но если он не выдаст ордер, героиню совсем затретируют. И выдал ордер сроком на год.

Увы, получение ордера не спасло героиню от киднеппинга. Напротив, со стороны DSS это был только хитрый ход! Потом, после того как они все-таки украли у героини ребёнка и поместили девочку в приют, работники DSS размахивали этим ордером в суде как козырной картой: видите, она сама просила суд выселить насильника из дома! Обстановка в доме нездоровая!.. Впрочем, не будем забегать вперед.

Через несколько месяцев (!), когда героиня уже и думать забыла об этой истории, в её дом вошли две строгих дамы из Департамента SS. Сохраняя абсолютно суровое выражение лица, они сказали, что сейчас будут спасать женщину, – та только должна взять узелок с вещами, забрать детей, и они немедленно пойдут, как выразились эсэсовки, «в секретное место». Не бойтесь, сказали они, мы не дадим вам контактировать ни с кем из вашего бывшего окружения – никто вас не найдёт.

– А если вы с нами не пойдете, наш юридический отдел начнёт процедуру по изъятию ваших детей.

Разговор слышал 16 летний сын героини. Он сказал эсэсовкам, что если они заберут 7 летнюю девочку, это нанесет ей сильную психологическую травму, поскольку ребёнок очень привязан к родителям. В этот момент как раз пришла из школы девочка. Увидев чужих теток, она спряталась за маму. Девочка была так напугана, что даже не хотела утром следующего дня идти в школу. Мама успокоила её и сказала, что папа с мамой девочку любят и никому-никому её не отдадут.

Девочка была похищена из школы. Её арестовали прямо в классе во время урока и посадили в приют.

– Теперь-то, милочка, вы у нас будете посещать Дом независимости, иначе никогда больше увидите своего ребёнка! – радовались работники SS (Так у автора!!!) .

Героине пришлось покориться. Отныне она стала практически поднадзорной, каждую неделю женщина была вынуждена отмечаться в общественной организации – Доме независимости. Каждый прогул добавлял бы ей штрафных очков и снижал шансы на встречу с дочерью. Кстати, в личном деле героини было отмечено, что она обратилась к промывщикам мозгов по собственной инициативе.

Женщины, посещавшие собрания «избитых женщин» в Доме независимости были, по словам героини, «в основном одержимы, невротичны и мстительны». Большинство из этих женщин развелись со своими мужьями 7–8 лет назад, но исправно продолжали посещать бабоубежище. «Они были настолько фанатичными и одержимыми, что просто пугали меня, – рассказывает героиня. – Некоторые раскачивались на полу и слегка подвывали, другие сворачивались в позу эмбриона и громко кричали на протяжении всего собрания».

Собственно, доведение женщин до состояния перманентной ополоумевшей жертвы и было целью секты под названием Дом независимости. Вместо того чтобы купировать их постразводное состояние, местные психологи пролонгировали его – порой на долгие годы. Потому что для секты главное – не терять клиентуру. И если для этого нужно сделать из человека завывающего идиота, почему бы не сделать?