Курилы - неотъемлемая часть нашей Родины. |

Курильские острова - цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость — около 1’200 км. Общая площадь — 10,5 тыс. км².

Уже не первый век они являются объектом незаконных территориальных претензий, предъявляемых нашей стране Японией, пытающейся захватить архипелаг. Так было и в ХIX веке, и в ХХ, и в XXI, однако в зависимости от текущей политической конъюнктуры политика страны восходящего солнца облекалась в разные формы.

Мне хотелось бы рассмотреть историю открытия Курильских островов, осветить борьбу за территориальную целостность нашей страны в течение веков и доказать, что в 1945 году СССР вернул Курилы и Южный Сахалин абсолютно законно, с соблюдением всех принципов международного права, что наше Отечество вовсе не оккупировало якобы исконно японскую землю, а восстановило историческую справедливость.

К Курильским островам Россия вышла на рубеже ХIX;XX;XXI столетий после знаменитого Камчатского похода Владимира Атласова 1696–1699 годов, который окончился присоединением всей Камчатки к Российской империи. От местных жителей Атласов узнал, что к югу от Камчатки проживают какие-то особые люди, «курильские иноземцы», «курилы». Именно от Владимира Атласова, Камчатского Ермака по меткому выражению Пушкина, и вошли в оборот новые географические названия «Курильская земля», «Курилы» и новый этноним «курильские иноземцы», «курильцы». Но в его сообщениях речь ещё не шла об островах, а только лишь о южной оконечности полуострова Камчатка. Здесь, по представлениям Атласова, и находился центр «Курильской землицы». И именно поэтому одно из красивейших озёр Южной Камчатки до сих пор носит название Курильского. Именно в этой камчатской «курильской земле» напротив устья первой «Курильской реки» Атласов заметил в море какую-то землю. Действительно, с устья реки Голыгиной виден остров Алаид, в 1954 году переименованный в остров Атласова. Первое грамотное картографическое описание Курильского архипелага, включая четыре южных острова и даже остров Хоккайдо, было сделано в 1711–1713 годы в результате обследований, проведённых экспедицией Игнатия Козыревского. В 1726 году Афанасий Фёдорович Шестаков уточняет и дополняет первую подробную карту, составленную Козыревским в 1713 году. На карте Шестакова впервые правильно показан поворот на юг тихоокеанского побережья Дальнего Востока, а также обозначены и подробно перечислены все острова Курильской гряды, включая южные. Карта Шестакова была переведена и издана во Франции. В 1739–1741 годы Мартын Шпанберг возглавил очередную экспедицию на Курильские острова. Летом 1739 года экспедиция вышла к островам Малой Курильской гряды. Через толмачей айны сообщили, что вблизи «имеются двенадцать островов, на которых людей множество, и никому те острова не подвластны», за исключением острова Матмая (Хоккайдо), который-де «под властию японского хана». Так русские моряки убедились, что Россия вполне может занять все Курильские острова, включая Малую гряду, вплоть до берегов Хоккайдо. По завершении экспедиции была проделана работа над первой в мире полной картой Курильских островов. Карта, составленная Шпанбергом, была опубликована в 1745 году в Атласе Российской Империи. Атлас был издан на русском, французском и голландском языках. Таким образом, он получил статус официального документа международного значения.

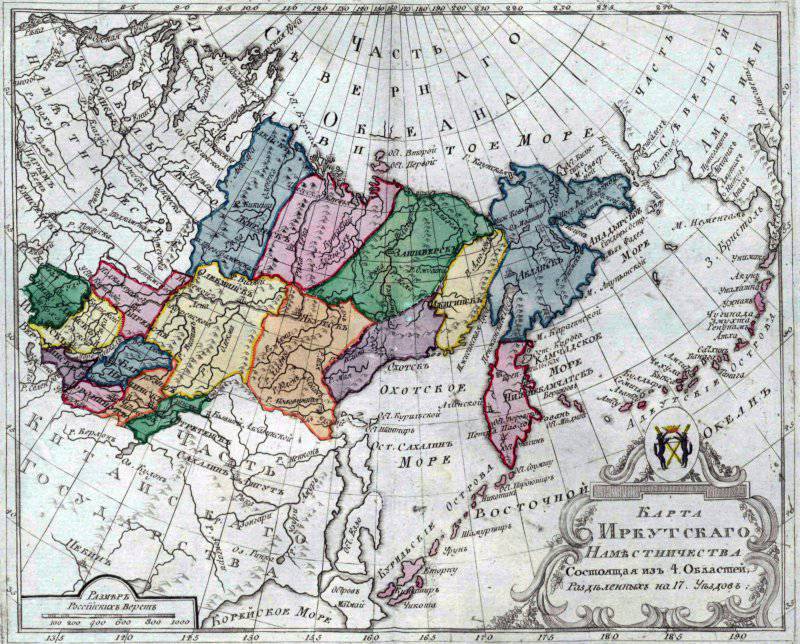

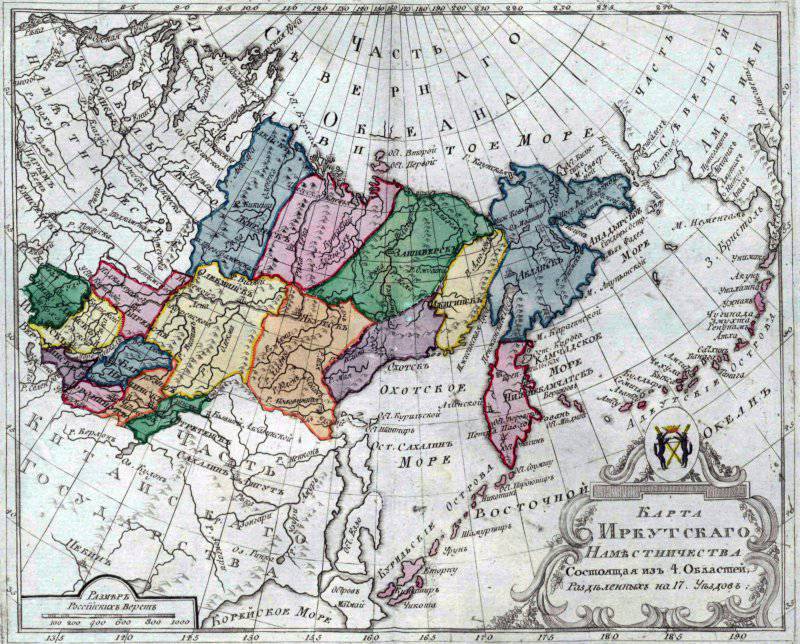

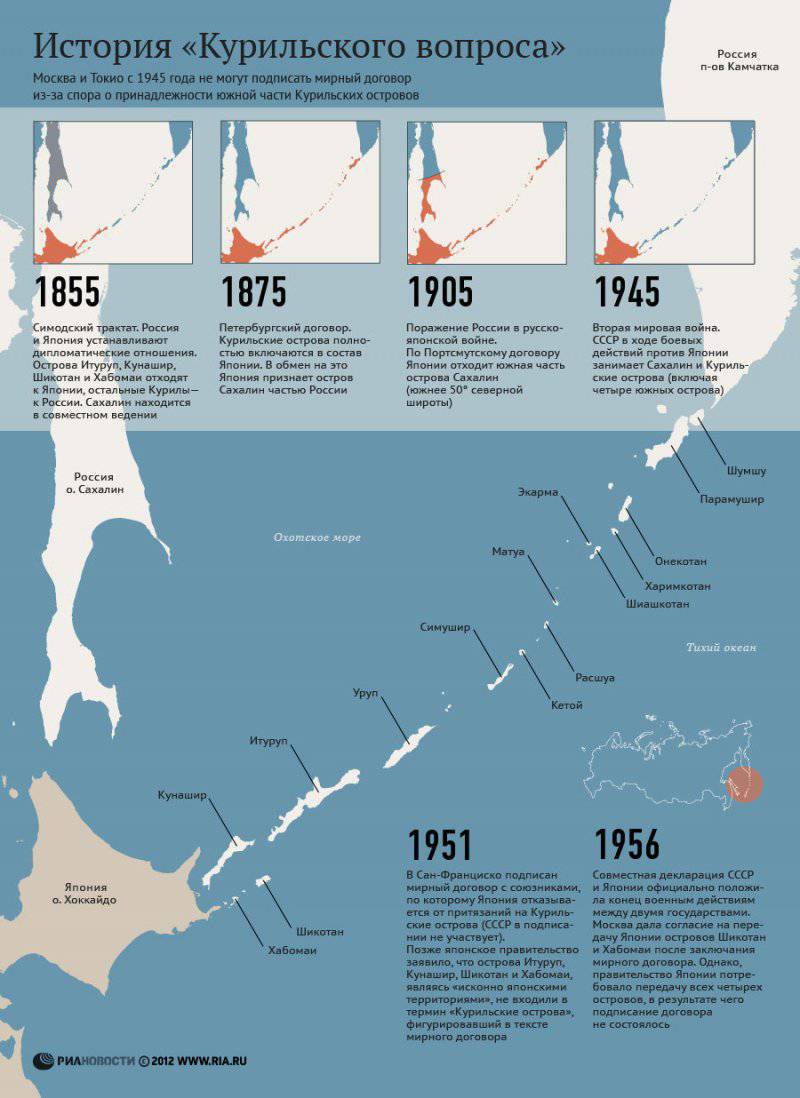

В 1739–1741 годы Мартын Шпанберг возглавил очередную экспедицию на Курильские острова. Летом 1739 года экспедиция вышла к островам Малой Курильской гряды. Через толмачей айны сообщили, что вблизи «имеются двенадцать островов, на которых людей множество, и никому те острова не подвластны», за исключением острова Матмая (Хоккайдо), который-де «под властию японского хана». Так русские моряки убедились, что Россия вполне может занять все Курильские острова, включая Малую гряду, вплоть до берегов Хоккайдо. По завершении экспедиции была проделана работа над первой в мире полной картой Курильских островов. Карта, составленная Шпанбергом, была опубликована в 1745 году в Атласе Российской Империи. Атлас был издан на русском, французском и голландском языках. Таким образом, он получил статус официального документа международного значения.  Следует сказать, что в те времена официально изданная карта имела особое значение. Она являлась юридическим документом-извещением, отражающим позицию издавшей его страны в отношении, во-первых , состава собственной территории и протяжённости границ и, во-вторых, в отношении юридического статуса других территорий. С точки зрения международного права ХVIII — первой половины ХIХ века, когда многие территории ещё не были обследованы и потому никому не принадлежали, приоритет в издании географической карты «новой земли» давал опубликовавшей его стране и преимущественное право претендовать на владение этой территорией. Иными словами, действовал принцип: первый издавший карту «новой территории» имеет преимущественное право считать её своим владением, даже если он не первый её открыл. И оспорить такой картографический аргумент было весьма непросто. Дополнительное преимущество получала та страна, которая издавала карту на иностранном языке, поскольку таким образом придавала своему «извещению» статус не только внутреннего, но и международного документа. А Россией в 1713–1796 годы было издано по меньшей мере четырнадцать карт Курил, включая южную группу островов архипелага. Ещё в конце ХVIII века остров Хоккайдо, граничащий на юге с Курилами, не входил в состав Японии, о чём ясно говорит карта Иркутского наместничества, изданная в 1796 году.

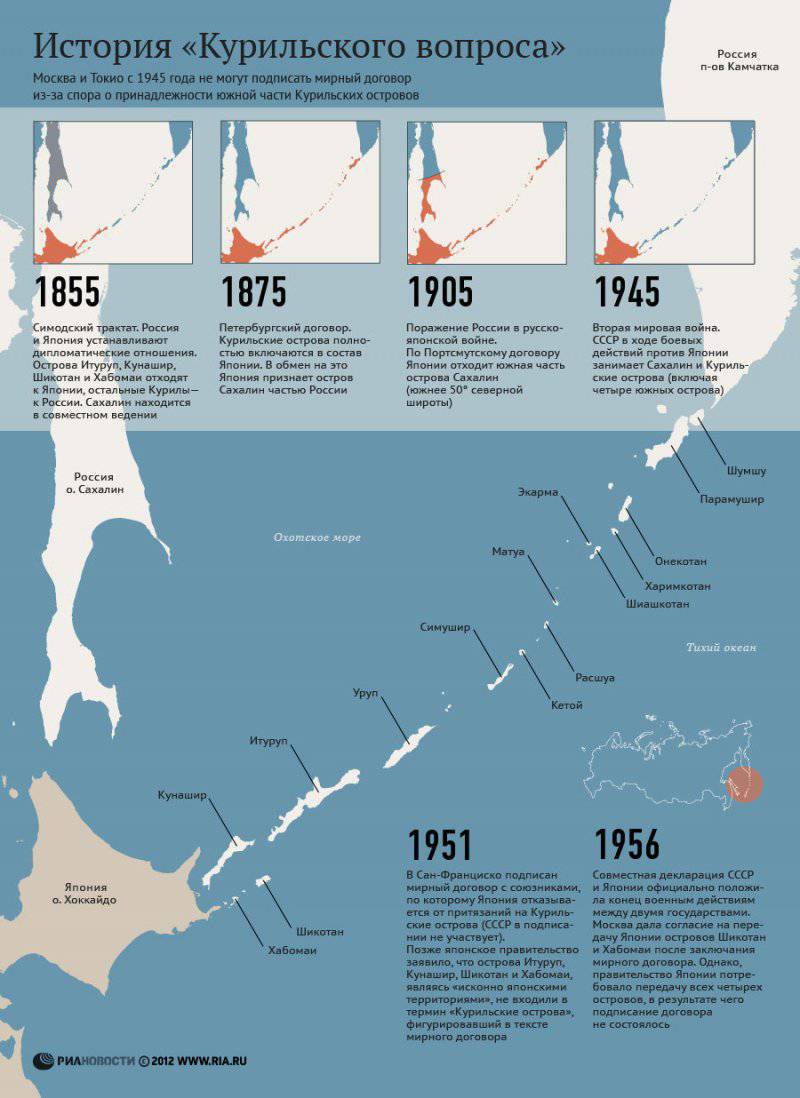

Следует сказать, что в те времена официально изданная карта имела особое значение. Она являлась юридическим документом-извещением, отражающим позицию издавшей его страны в отношении, во-первых , состава собственной территории и протяжённости границ и, во-вторых, в отношении юридического статуса других территорий. С точки зрения международного права ХVIII — первой половины ХIХ века, когда многие территории ещё не были обследованы и потому никому не принадлежали, приоритет в издании географической карты «новой земли» давал опубликовавшей его стране и преимущественное право претендовать на владение этой территорией. Иными словами, действовал принцип: первый издавший карту «новой территории» имеет преимущественное право считать её своим владением, даже если он не первый её открыл. И оспорить такой картографический аргумент было весьма непросто. Дополнительное преимущество получала та страна, которая издавала карту на иностранном языке, поскольку таким образом придавала своему «извещению» статус не только внутреннего, но и международного документа. А Россией в 1713–1796 годы было издано по меньшей мере четырнадцать карт Курил, включая южную группу островов архипелага. Ещё в конце ХVIII века остров Хоккайдо, граничащий на юге с Курилами, не входил в состав Японии, о чём ясно говорит карта Иркутского наместничества, изданная в 1796 году.  В 1755–1756 годах в Петербурге был издан первый научный труд, значительная часть которого была уделена Курильским островам. Это «Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова. Две главы книги были специально посвящены Курильским островам. Книга Крашенинникова была переведена за рубежом, благодаря чему Курильские острова получили широкую известность за пределами нашей страны. Но особенно важное значение она имеет для науки и литературы. Эту книгу внимательно изучал и законспектировал Александр Сергеевич Пушкин. Многие материалы о Курильских островах были посланы иркутским губернатором Кличкой в Академию наук. 24 октября 1782 года на заседании было рассмотрено подготовленное Татариновым «Описание Курильских островов — извлечение из записей сотника Ивана Чёрного, унтер-офицера и переводчика Очередина и сибирского дворянина Антипина». В 1785 году оно было опубликовано в академическом «Месяцеслове», в 1790 году издано повторно. Примечательно, что на немецком и английском языках (в переводе) оно было издано раньше, чем в подлиннике. Так труд Ивана Чёрного, Ивана Очередина и Ивана Антипина в обработке Михаила Татаринова стал известен всему миру. Советские учёные в полной мере доказали, что именно мы явились первооткрывателями и исследователями Курильских островов. Одним из маститых исследователей истории выхода России на свои нынешние дальневосточные рубежи является доктор наук Э. Я. Файнберг — автор капитального труда «Русско-японские отношения в 1697–1875 годах ». Этот труд был издан на базе защищённой ею в 1955 году одноимённой докторской диссертации. Наиболее кратко основная концепция автора изложена в автореферате диссертации, где пишется: «Русские были пионерами в открытии и колонизации Курильских островов и Сахалина. Японцы значительно позже стали интересоваться этими островами, имея в виду превратить их в базу для рыболовства и в барьер против продвижения русских на юг. В конце ХVIII века японцы впервые появились на Урупе и Итурупе. Они стали уничтожать кресты и другие знаки пребывания там русских и подстрекать туземцев к изгнанию русских с Курильских островов. Некоторые японские историки косвенно признают эти факты, свидетельствующие о том, что японцы были временными и случайными посетителями Сахалина и Курильских островов, а иногда и проговариваются, что даже в середине ХИХ века не только Сахалин и Курильские острова, но и остров Эдзо [Хоккайдо] не считался японским владением »[1]. [1] Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения (1697–1875): Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук . Академия наук СССР, Институт Востоковедения. М., 1955. С. 4 Уместно процитировать и высказывания Бориса Петровича Полевого — одного из самых авторитетных знатоков истории первооткрытия и первоосвоения Курил. В заключительной главе своей книги «Первооткрыватели Курильских островов», представлявшей собою итог длительного изучения автором малоизвестных архивных материалов, а также трудов зарубежных и отечественных исследователей, Полевой суммирует свои выводы следующим образом: «Всё, что было рассказано в этой книге, ясно доказывает, как необычно велик вклад нашего народа в историю открытия и первоосвоения Курильских островов. Приоритет русских в этом великом деле неоспорим. Русские первыми составили достаточно подробные описания всей Курильской гряды. Именно они наименовали этот архипелаг “Курильским ”, и это название прочно вошло во всю мировую географическую литературу. Они первыми установили подлинные местные названия всех островов архипелага, а также сделали эти названия известными всему миру. Наконец, именно русские смогли первыми установить подлинное их расположение и нанести на географические карты. Знакомство с историей самых разнообразных походов русских землепроходцев на Курильские острова на первый взгляд создаёт впечатление, что в их организации было много случайного. Но когда история этих походов рассматривается последовательно, то более отчётливо обнаруживается важная историческая задача всех действий русских на Курилах — сделать их собственностью нашей страны, нашего народа. И в этом они вполне преуспели. И нет вины русских землепроходцев и мореходцев в том , что в самом конце ХVIII — начале ХIХ века они в нужный момент остались без поддержки правительства, чем и воспользовались японские агрессоры. Особенно велика тут была роль вздорного Павла И. Впрочем, недальновидность была свойственна и другим вершителям судеб царской России. Царские сановники не поняли главного — ценность Курильских островов определяется не столько ограниченными их пушными богатствами, сколько их стратегическим положением : ведь именно они тогда стали играть роль главных форпостов Отечества на Дальнем Востоке и Тихом океане, а японцы их использовали в первую очередь в своих агрессивных целях, как “кинжал, направленный в сердце Камчатки”, как засов, преграждающий путь России к Тихому океану. Поэтому уступка всей Курильской гряды царским правительством была непростительной ошибкой, на что указывал ещё С. О. Макаров в 80-х гг. ХИХ в. [знаменитый адмирал, погибший в Русско-Японскую войну]. Уже тогда исправление этой ошибки стало исторической необходимостью. Однако её удалось исправить только при Советской власти в 1945 г., также ценой немалых жертв » [2]. [2] Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов. Из истории русских географических открытий на Тихом океане ХVIII в. Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское отделение, 1982. С. 178–179. Следует подчеркнуть, что приоритет Японии в освоении Курильских островов отрицается не только нашими соотечественниками, но и теми из зарубежных учёных, которые засомневались в объективности публикаций японских поборников территориальных претензий и провели самостоятельные исследования в данной области. Пример тому — высказывания наиболее известного американского специалиста, владеющего как русским, так и японским языками, профессора Гавайского университета Джона Стэфана, изложенные в книге «Курильские острова. Русско-японские границы в Тихом океане». Так, описывая ситуацию, сложившуюся в районе южных островов Курильской гряды в середине ХVIII века, Стэфан пишет : «К 1770 году русские прошли из конца в конец едва ли не каждый остров Курильской гряды и тем самым завершили почти единолично первоначальное изучение архипелага. Их достижения выглядят особо знаменательными в свете тех суровых климатических условий и ограниченных материальных ресурсов , имевшихся в их распоряжении. Покрывая далёкие расстояния на утлых байдарках без навигационных приборов, они вверяли себя во власть внезапных штормов, непредсказуемых туманов и коварных течений, внушающих опасения даже у современных путешественников. Голод погубил немалое число тех из них, кого пощадила стихия природы. И несмотря на всё это, кто оставался жив, бросая вызов трудностям, продолжали траверсировать архипелаг на всём его протяжении, наносить на карты его контуры и определять его месторасположение по отношению к Японии.» [3]. [3] John Stephan. Kuril Islands, Russo-Japanese Frontiers in Pacific. Oxford, 1974. P. 50. . Далее автор прямо пишет, что первые документальные свидетельства появления японцев на Южных Курилах относятся лишь к 1754 году. Автор не отрицает и более раннего появления их на островах, однако не придаёт такой возможности никакой исторической значимости, поскольку это были, как он пишет, лишь «безымянные, сбившиеся с пути и забытые жертвы обстоятельств » [5]. [5] Ibid. P. 50. В середине ХVIII века русские смогли настолько быстро распространить своё влияние на Курилы, что уже тогда жители южных островов, в том числе наиболее крупных из них — Кунашира и Итурупа — стали подданными России. Это дальнейшее усиление России в северной части Тихого океана вызывало раздражение у некоторых её зарубежных соперников. Ещё в 1763 году Ломоносов, указав на большое стратегическое значение Курильских островов, предупреждал о будущей угрозе нашим дальневосточным владениям со стороны иностранных морских держав. И вскоре в районе Курильских островов начались иностранные происки. Известно, что вплоть до середины 1780-х годов правители токугавской Японии строжайше запрещали своим подданным покидать её пределы под угрозой смерти. Единственными европейцами, с которыми велась торговля, были голландцы. Россия стремилась установить торговые отношения с японцами, что не могло радовать голландцев : в таком случае они потеряли бы возможность продавать свои товары по монопольно высокой цене. Чтобы воспрепятствовать нормальным контактам Японии с Россией, голландцы начали сеять клевету на Россию, распространять слухи об угрозе Японии с севера. Голландцы напрямую упрекали японцев в том, что те позволили России занять целиком все Курильские острова. Желая во что бы то ни стало помешать русским вести торговлю, голландцы усиленно уговаривали японцев к вытеснению русских с южных Курильских островов, ведь всякое обострение отношений автоматически исключило бы какую-либо русско-японскую торговлю. В 1802 году в городе Хакодате на Хоккайдо создаётся канцелярия по колонизации Курильских островов. Японская «колонизация» сопровождалась сносом русских знаков-крестов, установленных ещё в ХVIII веке в знак принадлежности этих островов России, насильственной высылкой с Итурупа и Кунашира русских промышленников . На это российская власть отреагировала дипломатически. Из Меморандума Николая Павловича Резанова от 25 марта 1805 г. Я, нижеподписавшийся, всепресветлейшего государя императора Александра И действительный камергер и Кавалер Николай Резанов объявляю японскому правительству: 4. Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая [Хоккайдо] отнюдь владений своих не простирала, поскольку все земли и воды к северу принадлежат моему государю [6]. [6] Русские Курилы. История и современность. М., 2002. С. 40 К сожалению, официальные власти не проявили должных усилий для того, чтобы закрепить за Россией Курилы. Всё это привело к тому, что в 1855 году Россия оказалась вытесненной с южных островов архипелага. А основные усилия в начале века были направлены на развитие североамериканских владений России. Но они были потеряны в 1867 году ввиду недальновидной политики Александра ИИ; последствия, и экономические и политические, от потери Аляски и Алеутских островов мы до сих пор ощущаем на себе. И совершенно неизвестно, когда именно Русская Америка вернётся обратно в лоно Руси. Однако мы уверены, что рано или поздно это произойдёт и историческая справедливость восторжествует, хотя в наши дни поднимать данный вопрос на международном уровне нет никой возможности. По Симодскому трактату от 25 января (7 февраля) 1855 году граница на Курилах была проведена между островами Итуруп и Уруп. Как же получилось, что Россия отдала часть своей территории, ещё в ХVIII веке закреплённой за ней? Во-первых, произошло ослабление военной мощи и политического влияния России на Дальнем Востоке. Во-вторых, неблагоприятный исход переговоров был предопределён недальновидностью петербургских политиков и дипломатов, слабою ознакомленностью их с данной проблемой. Они явно недооценили стратегическое значение Южных Курил и сопроводили Путятина порочными инструкциями, составленными без надлежащего знания обстановки и учёта национальных интересов и исторических прав России. В-третьих, Симодский трактат подписывался в годы Крымской войны, когда англо-французская эскадра буквально охотилась за посольством Путятина, и японцы, конечно, знали об этом, что не могло не повлиять на исход переговоров. Всё это вместе сыграло свою роль в том, что Япония получила значительные, ничем не оправданные территориальные уступки, а Россия на 90 лет потеряла Южные Курилы, которые будут возвращены уже совсем другим правительством. После получения части островов Япония, естественно, желала и далее продолжить свою экспансию на нашу территорию. Так, Япония во время подписания Симодского трактата претендовала на южную часть острова Сахалин , несмотря на то что русскими он был хорошо исследован, на нём были созданы военные посты и поселения и начата добыча каменного угля. Японские поселения на Сахалине были немногочисленны, в основном сезонные, и занимали весьма ограниченную часть побережья залива Анивы; глубинную часть острова японцы совершенно не знали. В 1855 году территория Сахалина осталась неразграниченной, что и было зафиксировано в Симодском трактате. Подобное положение не могло сохраняться долго, и потому в 1860-х — 1870-х годах была проведена серия переговоров для решения сахалинского вопроса. Учитывая всё возрастающее для России значение острова, царское правительство пошло на уступку оставшихся Курильских островов от Урупа до Шумшу в обмен на отказ Японии от своих претензий на Сахалин. Это было закреплено в Петербургском трактате от 25 апреля (7 мая) 1875 года. Уступка была неоправданно большая и абсолютно необоснованная. Северные Курилы и так принадлежали России, японцы же не имели на Сахалине сколь-нибудь постоянных поселений, а занимались исключительно рыбной ловлей у его южного побережья, для чего и создавали временные рыбачьи посёлки. В общем, Петербургский трактат — это дипломатическое поражение Александра ИИ, поражение, оставившее ещё одно пятно ровно на семьдесят лет в истории нашего Дальнего Востока. Так все Курилы перешли во владение Японии до 1945 года. Следующей вехой было подписание Портсмутского мирного договора 1905 года, который аннулировал все предыдущие договоры и соглашения, что зафиксировано как в статье 9, так и в приложении к нему за № 10. Таким образом, прекратили своё действие Договор о торговле и мореплавании 1895 года (он, в свою очередь, аннулировал Симодский трактат) и Петербургский трактат. Это принципиально важное юридическое положение, особенно в свете сегодняшних ссылок Японии на Симодский и Петербургский трактаты. Японцы почему-то «забывают», что эти трактаты давным-давно утратили силу.

В 1755–1756 годах в Петербурге был издан первый научный труд, значительная часть которого была уделена Курильским островам. Это «Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова. Две главы книги были специально посвящены Курильским островам. Книга Крашенинникова была переведена за рубежом, благодаря чему Курильские острова получили широкую известность за пределами нашей страны. Но особенно важное значение она имеет для науки и литературы. Эту книгу внимательно изучал и законспектировал Александр Сергеевич Пушкин. Многие материалы о Курильских островах были посланы иркутским губернатором Кличкой в Академию наук. 24 октября 1782 года на заседании было рассмотрено подготовленное Татариновым «Описание Курильских островов — извлечение из записей сотника Ивана Чёрного, унтер-офицера и переводчика Очередина и сибирского дворянина Антипина». В 1785 году оно было опубликовано в академическом «Месяцеслове», в 1790 году издано повторно. Примечательно, что на немецком и английском языках (в переводе) оно было издано раньше, чем в подлиннике. Так труд Ивана Чёрного, Ивана Очередина и Ивана Антипина в обработке Михаила Татаринова стал известен всему миру. Советские учёные в полной мере доказали, что именно мы явились первооткрывателями и исследователями Курильских островов. Одним из маститых исследователей истории выхода России на свои нынешние дальневосточные рубежи является доктор наук Э. Я. Файнберг — автор капитального труда «Русско-японские отношения в 1697–1875 годах ». Этот труд был издан на базе защищённой ею в 1955 году одноимённой докторской диссертации. Наиболее кратко основная концепция автора изложена в автореферате диссертации, где пишется: «Русские были пионерами в открытии и колонизации Курильских островов и Сахалина. Японцы значительно позже стали интересоваться этими островами, имея в виду превратить их в базу для рыболовства и в барьер против продвижения русских на юг. В конце ХVIII века японцы впервые появились на Урупе и Итурупе. Они стали уничтожать кресты и другие знаки пребывания там русских и подстрекать туземцев к изгнанию русских с Курильских островов. Некоторые японские историки косвенно признают эти факты, свидетельствующие о том, что японцы были временными и случайными посетителями Сахалина и Курильских островов, а иногда и проговариваются, что даже в середине ХИХ века не только Сахалин и Курильские острова, но и остров Эдзо [Хоккайдо] не считался японским владением »[1]. [1] Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения (1697–1875): Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук . Академия наук СССР, Институт Востоковедения. М., 1955. С. 4 Уместно процитировать и высказывания Бориса Петровича Полевого — одного из самых авторитетных знатоков истории первооткрытия и первоосвоения Курил. В заключительной главе своей книги «Первооткрыватели Курильских островов», представлявшей собою итог длительного изучения автором малоизвестных архивных материалов, а также трудов зарубежных и отечественных исследователей, Полевой суммирует свои выводы следующим образом: «Всё, что было рассказано в этой книге, ясно доказывает, как необычно велик вклад нашего народа в историю открытия и первоосвоения Курильских островов. Приоритет русских в этом великом деле неоспорим. Русские первыми составили достаточно подробные описания всей Курильской гряды. Именно они наименовали этот архипелаг “Курильским ”, и это название прочно вошло во всю мировую географическую литературу. Они первыми установили подлинные местные названия всех островов архипелага, а также сделали эти названия известными всему миру. Наконец, именно русские смогли первыми установить подлинное их расположение и нанести на географические карты. Знакомство с историей самых разнообразных походов русских землепроходцев на Курильские острова на первый взгляд создаёт впечатление, что в их организации было много случайного. Но когда история этих походов рассматривается последовательно, то более отчётливо обнаруживается важная историческая задача всех действий русских на Курилах — сделать их собственностью нашей страны, нашего народа. И в этом они вполне преуспели. И нет вины русских землепроходцев и мореходцев в том , что в самом конце ХVIII — начале ХIХ века они в нужный момент остались без поддержки правительства, чем и воспользовались японские агрессоры. Особенно велика тут была роль вздорного Павла И. Впрочем, недальновидность была свойственна и другим вершителям судеб царской России. Царские сановники не поняли главного — ценность Курильских островов определяется не столько ограниченными их пушными богатствами, сколько их стратегическим положением : ведь именно они тогда стали играть роль главных форпостов Отечества на Дальнем Востоке и Тихом океане, а японцы их использовали в первую очередь в своих агрессивных целях, как “кинжал, направленный в сердце Камчатки”, как засов, преграждающий путь России к Тихому океану. Поэтому уступка всей Курильской гряды царским правительством была непростительной ошибкой, на что указывал ещё С. О. Макаров в 80-х гг. ХИХ в. [знаменитый адмирал, погибший в Русско-Японскую войну]. Уже тогда исправление этой ошибки стало исторической необходимостью. Однако её удалось исправить только при Советской власти в 1945 г., также ценой немалых жертв » [2]. [2] Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов. Из истории русских географических открытий на Тихом океане ХVIII в. Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство, Сахалинское отделение, 1982. С. 178–179. Следует подчеркнуть, что приоритет Японии в освоении Курильских островов отрицается не только нашими соотечественниками, но и теми из зарубежных учёных, которые засомневались в объективности публикаций японских поборников территориальных претензий и провели самостоятельные исследования в данной области. Пример тому — высказывания наиболее известного американского специалиста, владеющего как русским, так и японским языками, профессора Гавайского университета Джона Стэфана, изложенные в книге «Курильские острова. Русско-японские границы в Тихом океане». Так, описывая ситуацию, сложившуюся в районе южных островов Курильской гряды в середине ХVIII века, Стэфан пишет : «К 1770 году русские прошли из конца в конец едва ли не каждый остров Курильской гряды и тем самым завершили почти единолично первоначальное изучение архипелага. Их достижения выглядят особо знаменательными в свете тех суровых климатических условий и ограниченных материальных ресурсов , имевшихся в их распоряжении. Покрывая далёкие расстояния на утлых байдарках без навигационных приборов, они вверяли себя во власть внезапных штормов, непредсказуемых туманов и коварных течений, внушающих опасения даже у современных путешественников. Голод погубил немалое число тех из них, кого пощадила стихия природы. И несмотря на всё это, кто оставался жив, бросая вызов трудностям, продолжали траверсировать архипелаг на всём его протяжении, наносить на карты его контуры и определять его месторасположение по отношению к Японии.» [3]. [3] John Stephan. Kuril Islands, Russo-Japanese Frontiers in Pacific. Oxford, 1974. P. 50. . Далее автор прямо пишет, что первые документальные свидетельства появления японцев на Южных Курилах относятся лишь к 1754 году. Автор не отрицает и более раннего появления их на островах, однако не придаёт такой возможности никакой исторической значимости, поскольку это были, как он пишет, лишь «безымянные, сбившиеся с пути и забытые жертвы обстоятельств » [5]. [5] Ibid. P. 50. В середине ХVIII века русские смогли настолько быстро распространить своё влияние на Курилы, что уже тогда жители южных островов, в том числе наиболее крупных из них — Кунашира и Итурупа — стали подданными России. Это дальнейшее усиление России в северной части Тихого океана вызывало раздражение у некоторых её зарубежных соперников. Ещё в 1763 году Ломоносов, указав на большое стратегическое значение Курильских островов, предупреждал о будущей угрозе нашим дальневосточным владениям со стороны иностранных морских держав. И вскоре в районе Курильских островов начались иностранные происки. Известно, что вплоть до середины 1780-х годов правители токугавской Японии строжайше запрещали своим подданным покидать её пределы под угрозой смерти. Единственными европейцами, с которыми велась торговля, были голландцы. Россия стремилась установить торговые отношения с японцами, что не могло радовать голландцев : в таком случае они потеряли бы возможность продавать свои товары по монопольно высокой цене. Чтобы воспрепятствовать нормальным контактам Японии с Россией, голландцы начали сеять клевету на Россию, распространять слухи об угрозе Японии с севера. Голландцы напрямую упрекали японцев в том, что те позволили России занять целиком все Курильские острова. Желая во что бы то ни стало помешать русским вести торговлю, голландцы усиленно уговаривали японцев к вытеснению русских с южных Курильских островов, ведь всякое обострение отношений автоматически исключило бы какую-либо русско-японскую торговлю. В 1802 году в городе Хакодате на Хоккайдо создаётся канцелярия по колонизации Курильских островов. Японская «колонизация» сопровождалась сносом русских знаков-крестов, установленных ещё в ХVIII веке в знак принадлежности этих островов России, насильственной высылкой с Итурупа и Кунашира русских промышленников . На это российская власть отреагировала дипломатически. Из Меморандума Николая Павловича Резанова от 25 марта 1805 г. Я, нижеподписавшийся, всепресветлейшего государя императора Александра И действительный камергер и Кавалер Николай Резанов объявляю японскому правительству: 4. Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая [Хоккайдо] отнюдь владений своих не простирала, поскольку все земли и воды к северу принадлежат моему государю [6]. [6] Русские Курилы. История и современность. М., 2002. С. 40 К сожалению, официальные власти не проявили должных усилий для того, чтобы закрепить за Россией Курилы. Всё это привело к тому, что в 1855 году Россия оказалась вытесненной с южных островов архипелага. А основные усилия в начале века были направлены на развитие североамериканских владений России. Но они были потеряны в 1867 году ввиду недальновидной политики Александра ИИ; последствия, и экономические и политические, от потери Аляски и Алеутских островов мы до сих пор ощущаем на себе. И совершенно неизвестно, когда именно Русская Америка вернётся обратно в лоно Руси. Однако мы уверены, что рано или поздно это произойдёт и историческая справедливость восторжествует, хотя в наши дни поднимать данный вопрос на международном уровне нет никой возможности. По Симодскому трактату от 25 января (7 февраля) 1855 году граница на Курилах была проведена между островами Итуруп и Уруп. Как же получилось, что Россия отдала часть своей территории, ещё в ХVIII веке закреплённой за ней? Во-первых, произошло ослабление военной мощи и политического влияния России на Дальнем Востоке. Во-вторых, неблагоприятный исход переговоров был предопределён недальновидностью петербургских политиков и дипломатов, слабою ознакомленностью их с данной проблемой. Они явно недооценили стратегическое значение Южных Курил и сопроводили Путятина порочными инструкциями, составленными без надлежащего знания обстановки и учёта национальных интересов и исторических прав России. В-третьих, Симодский трактат подписывался в годы Крымской войны, когда англо-французская эскадра буквально охотилась за посольством Путятина, и японцы, конечно, знали об этом, что не могло не повлиять на исход переговоров. Всё это вместе сыграло свою роль в том, что Япония получила значительные, ничем не оправданные территориальные уступки, а Россия на 90 лет потеряла Южные Курилы, которые будут возвращены уже совсем другим правительством. После получения части островов Япония, естественно, желала и далее продолжить свою экспансию на нашу территорию. Так, Япония во время подписания Симодского трактата претендовала на южную часть острова Сахалин , несмотря на то что русскими он был хорошо исследован, на нём были созданы военные посты и поселения и начата добыча каменного угля. Японские поселения на Сахалине были немногочисленны, в основном сезонные, и занимали весьма ограниченную часть побережья залива Анивы; глубинную часть острова японцы совершенно не знали. В 1855 году территория Сахалина осталась неразграниченной, что и было зафиксировано в Симодском трактате. Подобное положение не могло сохраняться долго, и потому в 1860-х — 1870-х годах была проведена серия переговоров для решения сахалинского вопроса. Учитывая всё возрастающее для России значение острова, царское правительство пошло на уступку оставшихся Курильских островов от Урупа до Шумшу в обмен на отказ Японии от своих претензий на Сахалин. Это было закреплено в Петербургском трактате от 25 апреля (7 мая) 1875 года. Уступка была неоправданно большая и абсолютно необоснованная. Северные Курилы и так принадлежали России, японцы же не имели на Сахалине сколь-нибудь постоянных поселений, а занимались исключительно рыбной ловлей у его южного побережья, для чего и создавали временные рыбачьи посёлки. В общем, Петербургский трактат — это дипломатическое поражение Александра ИИ, поражение, оставившее ещё одно пятно ровно на семьдесят лет в истории нашего Дальнего Востока. Так все Курилы перешли во владение Японии до 1945 года. Следующей вехой было подписание Портсмутского мирного договора 1905 года, который аннулировал все предыдущие договоры и соглашения, что зафиксировано как в статье 9, так и в приложении к нему за № 10. Таким образом, прекратили своё действие Договор о торговле и мореплавании 1895 года (он, в свою очередь, аннулировал Симодский трактат) и Петербургский трактат. Это принципиально важное юридическое положение, особенно в свете сегодняшних ссылок Японии на Симодский и Петербургский трактаты. Японцы почему-то «забывают», что эти трактаты давным-давно утратили силу.  Однако и Портсмутский договор был нарушен Японией в 1918–1925 годы, когда японская армия оккупировала русский Дальний Восток. Напомним: наша страна не только не находилась с Японией в состоянии войны, но и была её союзницей в Первую мировую войну. Не секрет, что Япония мечтала аннексировать у Российской империи Дальний Восток. Не изменились её желания после того, как царская власть пала и Российская Империя превратилась в Советскую Россию. Публиковались даже карты, где наша материковая территория была помечена как японская. Вооружённая интервенция на материковой части продолжалась с 1918 по ноябрь 1922 года. В связи с укреплением международной позиции нашей страны и изгнания интервентов из её европейской части Япония вынуждена была установить с нами дипломатические отношения, и 20 января 1925 года в Пекине была подписана Конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией, известная в истории также как Пекинский договор 1925 года. Согласно Конвенции Япония обязалась освободить Северный Сахалин к 15 мая 1925 года, что и было сделано ею к 14 числу. Таким образом, интервенция на Северном Сахалине продолжалась пять лет, начиная с 21 апреля 1920 года. В Конвенции было закреплено соглашение сторон, что все заключённые Россией и Японией до 7 ноября 1917 года договоры, соглашения и конвенции, исключая Портсмутский мирный договор, должны быть пересмотрены. Кроме того, в Декларации советского правительства, приложенной к Конвенции, говорилось: «Приступая сего дня к подписанию Конвенции об основных принципах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией, нижеподписавшийся уполномоченный Союза Советских Социалистических Республик имеет честь заявить, что признание его правительством действительности Портсмутского договора от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что правительство Союза разделяет с бывшим царским правительством политическую ответственность за заключение названного договора» [7]. [7] Документы внешней политики СССР. Т. 8. М., 1963. С. 77. Таким образом, советское правительство не брало на себя ответственности за потерю Южного Сахалина, не признавая передачи «графом Полусахалинским» данной территории Японии. *** Рассмотрим теперь, как были возвращены Курильские острова. В 1930-е годы Япония, вопреки положениям Конвенции 1925 года, проводила враждебную Советскому Союзу политику, готовилась к вооружённому нападению на него. Кроме того, Япония ясно продемонстрировала свои агрессивные намерения, развязав в 1938 году военные действия у озера Хасан, а в 1939 — у реки Халхин-Гол . Вопрос о Южном Сахалине и Курильских островах обсуждался на советско-японских переговорах о заключении пакта о ненападении. 18 ноября 1940 года советское правительство заявило, что в общественном мнении СССР вопрос о таком пакте будет связываться с проблемой возвращения утраченных ранее территорий Южного Сахалина и Курильских островов. Было отмечено, что если Япония не готова к постановке этих вопросов, то было бы целесообразно говорить о заключении пакта о нейтралитете, не предусматривающего решения территориальных проблем. При этом советское правительство настаивало на подписании одновременно с пактом о нейтралитете протокола о ликвидации японских нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине. Соответствующий пакт был пописан 13 апреля 1941 года, однако Япония с самого начала не была настроена на то, чтобы его исполнять. Японцы захватывали, обстреливали и даже топили советские торговые суда. Японию удержал от вступления в войну против нас не пакт о нейтралитете, а наличие на Дальнем Востоке советских войск и победы советского оружия под Москвой, Сталинградом, Курском. Во все годы Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке находилось от 15 до 30 % общего состава Красной Армии, на радость Гитлеру и его генералам . Южный Сахалин и Курилы были превращены в плацдарм для нападения на нашу страну. Вопрос о восстановлении прав Советского Союза на Южный Сахалин и Курилы обсуждался в ноябре 1943 года на Тегеранской конференции главами союзных держав. На ялтинской конференции вопрос был окончательно решён. 6 апреля, ещё до окончания боевых действий на советско-германском фронте, в официальном советском органе печати было опубликовано соответствующее заявление, вручённое японской стороне днём ранее. Заявление правительства СССР о денонсации Пакта о нейтралитете с Японией от 5 апреля 1941 г. Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключён 13 апреля 1941 года, т. е. до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединёнными Штатами Америки, с другой. С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным . В силу сказанного выше и в соответствии со статьёй 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству Японии о своём желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года [9]. [9] Газета «Известия» от 6 апреля 1945 г. Как видим, Советский Союз заранее денонсировал пакт, соблюдя все его нормы. Кроме того, публикуя в официальном источнике соответствующее заявление, Советское правительство оповещало весь мир о том , что пакт прекращает своё действие. Теперь что касается того, что СССР вероломно напал на Японию без об явления войны. Как известно, боевые действия на советско-японском фронте начались 9 августа. И, как и в случае с денонсацией Пакта, было опубликовано соответствующее заявление. Обратите внимание на текст этого документа. Заявление Советского правительства правительству Японии от 8 августа 1945 г. После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая всё ещё стоит за продолжение войны. Требование трёх держав — Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции было отклонено Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву. Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года. Советское правительство считает, что такая политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после отказа от безоговорочной капитуляции. Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с девятого августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией [10]. [10] Газета «Правда» от 9 августа 1945 г. Таким образом, мы видим, что Советский Союз и не думал вероломно нападать на Японию, а ровно за один день предупредил её о начале войны. Получается, что все измышления либералов и антипатриотов разбиваются о документальные источники, чем лишний раз доказывается преднамеренная лживость наших внутренних врагов Отечества. Если в чём и можно сравнить СССР и гитлеровскую Германию, так это в степени осуществления заветной мечты Гитлера — так называемой молниеносной войны. Гитлер, не считаясь с потерями, шёл на Москву, однако дошёл до нашей столицы только к поздней осени, да так и не сумел захватить её. СССР же 8 августа об явил войну Японии, а уже 2 сентября, через двадцать пять дней после об явления нами войны, Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Воистину, то, что мечтал осуществить Гитлер по отношению к нам, мы сами осуществили против его союзника. Спустя четыре года после Сан-Франциской конференции правительства СССР и Японии изъявили готовность вступить в контакт друг с другом для поиска путей формального урегулирования своих отношений и заключения мирного договора. Именно такую цель преследовали, как поначалу казалось, обе стороны на советско-японских переговорах, начавшихся в Лондоне в июне 1955 года на уровне послов обеих стран. Но это только казалось, ибо, как выяснилось, главная задача тогдашнего японского правительства состояла в том, чтобы использовать заинтересованность СССР в нормализации отношений с Японией и в заключении с нею мирного договора для выторговывания у Москвы территориальных уступок и возврата под японский административный контроль значительной части тех «северных территорий», от которых Япония отказалась четырьмя годами ранее. Не случайно началу переговоров в Лондоне предшествовало сенсационное выступление в японском парламенте 26 мая 1955 года тогдашнего министра иностранных дел Мамору Сигэмицу, неожиданно объявившего о намерении Японии добиваться впредь возвращения ей Сахалина (очевидно, всего, а не только южной его части) и Курильских островов. Налицо акт реваншизма, отказ от мирного сотрудничества и поворот к милитаристской политике, проводимой Японией в 20-е — 40-е годы. Япония, союзница Америки, не захотела быть нейтральной страной и открыто стала нашим внешним врагом, как это было и раньше. Переговоры между СССР и Японией шли в течение десяти месяцев, затем были прерваны и возобновлены в Москве. Важно отметить, что тогда же японской стороной был затеян территориальный спор. Делалось это не во имя восстановления справедливости, а исходя из других расчётов. Главнейшая задача состояла в том, чтобы в условиях безверия, разноголосицы и нестабильности в японском обществе вызвать националистические настроения, настроить обывателей на достижение некой общенациональной внеполитической сверхзадачи и сплотить их на этой основе вокруг правительства. Примечательно поведение правящих кругов США. Вопреки Ялтинским соглашениям, правительство США в лице государственного секретаря Джона Фостера Даллеса исподволь стало оказывать давление на японцев , намеренно подталкивая их на выдвижение территориальных требований. Так, 19 августа 1956 года находившийся в Лондоне министр иностранных дел Мамору Сигэмицу через посла США в Великобритании был уведомлен, что в случае, если при подписании мирного договора с СССР Япония согласится признать Южный Сахалин и Курильские острова частью территории Советского Союза, Соединённые Штаты Америки навечно сохранят в своём владении острова Рюкю (Окинава), превращённые в крупнейшую на Дальнем Востоке базу США. Закулисные манёвры американской дипломатии свидетельствуют о том, что вступление Японии в территориальный спор с Советским Союзом в середине 50-х годов началось не только с ведома и одобрения американской дипломатии, но и как результат скрытого давления. Поначалу Япония пыталась в качестве основы заключения мирного договора выдвинуть требования передачи ей Южного Сахалина и всех Курил. Но это было полнейшим абсурдом, и, чтобы совсем не срывать переговоров , ей пришлось территориальные домогательства ограничить четырьмя южными островами, наиболее благоприятными для жизни и хозяйственной деятельности: Кунаширом , Итурупом , Шикотаном и Хабомаи (последние два составляют Малую Курильскую гряду). В ходе переговоров выявилась непоследовательность в подходе к территориальным претензиям тогдашнего руководства нашей страны. Главная фигура среди них — Хрущёв, тот самый борец с культом личности, переименователь Сталинграда, сеятель кукурузы вплоть до Северного Полярного круга и прочая, прочая, прочая. Не имея ясного представления о Курильских островах и тем более об их стратегическом и экономическом значении, Хрущёв отнёсся к ним как к разменной монете. Он решил сделать Японии маленькую территориальную уступку, думая, что это ускорит ход переговоров и подписание мирного договора. В пункте 9 Совместной декларации СССР и Японии 1956 года появились такие слова: «При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и Сикотан [Шикотан ] с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией» [15]. [15] Русские Курилы. История и современность. М., 2002. С. 130. Этот жест Хрущёва, ущербный для наших национальных интересов, был воспринят Японией не как дружественный акт, а как проявление слабости с нашей стороны. По-иному и быть не могло. Никогда за всю историю такие вещи иначе не воспринимались. К счастью, самодурство Хрущёва не лишило Советский Союз его исконных территорий. Японцы, почувствовав слабость, начали выдвигать всё большие территориальные требования. Искажённо толкуя Совместную декларацию, Япония стала утверждать, что нормализация японо-советских отношений не кладёт конец, а, наоборот, предполагает дальнейшие переговоры по «территориальному вопросу», и что-де Декларация не подводит черту территориальному спору двух стран, а предполагает продолжение этого спора. Всё это побудило советское руководство внести коррективы в оценки японской внешней политики, не отвечавшей духу Совместной декларации. 27 января 1960 года, после того как Япония подписала с США «договор безопасности», который носил явно антисоветский характер, правительство СССР направило правительству Японии памятную записку. В ней, в частности, говорилось: «Соглашаясь на передачу Японии указанных островов после заключения мирного договора, Советское правительство шло навстречу пожеланиям Японии, учитывало национальные интересы японского государства и миролюбивые намерения, выражавшиеся в то время японским правительством в ходе советско-японских переговоров. Но Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками. Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 г.» [16]. [16] Там же. С. 131–132. В ответ японское правительство в памятной записке от 5 февраля того же года написало: «Правительство Японии не может одобрить позицию Советского Союза, выдвинувшего новые условия осуществления положений Совместной декларации по территориальному вопросу и пытающегося тем самым изменить содержание Декларации. Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и острова Сикотан, но также и других исконных японских территорий» [17]. [17] Там же. С. 132. Как видим, ответ японской стороны был весьма агрессивен. Японское правительство даже не стеснялось писать о своих реваншистских намерениях, что и было отмечено в Памятной записке советского правительства от 24 февраля 1960 года. К счастью, советское правительство смогло в конечном счёте нейтрализовать самодурство Хрущёва. В Памятной записке советского правительства от 22 апреля 1960 года Советский Союз, наконец, заявил, что «территориальный вопрос между СССР и Японией решён и закреплён соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться» [18]. [18] Там же. С. 137. С этого момента более чем на 25 лет позиция Советского Союза в отношении территориальных притязаний Японии была предельно простой и чёткой: территориального вопроса в отношениях двух стран нет, потому что он уже решён, что и было закреплено соответствующими международно-правовыми договорами. Важнейшую роль в этом сыграл Андрей Андреевич Громыко, ставший в 1958 году Министром иностранных дел. С его именем заслуженно связывают целую эпоху в нашей внешней политике. Он отличался от других лиц брежневского окружения и наибольшим политическим опытом, и дальновидностью, и широтою кругозора, и твёрдостью своих суждений. Именно его заслугой является прочность советской позиции по отношению к так называемому «территориальному вопросу», на эскалацию которого японское правительство не жалело денег. Громыко серьёзно ошибся лишь один раз, когда одобрил назначение Горбачёва генеральным секретарём КПСС. Как сам Андрей Андреевич впоследствии говорил, «не по Сеньке шапка». Но сделать этот старый человек уже ничего не мог. Ему повезло, что он умер в 1989 году и не увидел нашего величайшего за всю историю поражения, которое мы потерпели через два года. Шли годы. Время работало на упрочение советской позиции в данном споре. За десятилетия, прошедшие к середине 80-х годов со времени подписания Совместной декларации, Южные Курильские острова были уже обжиты советскими людьми и превратились в неотъемлемую часть хозяйственного комплекса Сахалинской области. Для многих их жителей они стали родиной: там родилось второе и третье поколения курильчан, и то, что могло казаться японцам возможным в 1956 году, спустя 30 лет стало уже невозможным. Кроме того, принадлежность Курильских островов Советскому Союзу была косвенно признана самою Японией. В соответствии с международным правом государство, действия которого свидетельствуют о ясно выраженном или молчаливом согласии с условиями международного соглашения, не вправе ссылаться на недействительность для него этого соглашения. Иными словами, если государство своими действиями фактически выполняет или признаёт какое-либо международное соглашение, оно не имеет права заявлять, что данное соглашение для него недействительно. Это положение зафиксировано в статье 45 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Таким фактическим признанием послевоенной советско-японской границы являются подписанные Японией и Советским Союзом рыболовные Соглашения, в частности Соглашения 1963 и 1981 годов. Согласно статье 6 Соглашения 1963 года и статье 5 Соглашения 1981 года японские рыбаки, занимающиеся промыслом морской капусты, обязывались соблюдать законы, постановления и правила Союза Советских Социалистических Республик , действующих в районе промысла. Промысел должен был проходить у острова Сигнальный, который входит в Малую Курильскую гряду. В Соглашениях, кроме того, указывались линии ограничения района промысла, данные по системе координат. Подписав такие Соглашения, Япония фактически признала суверенитет СССР над островами Малой Курильской гряды. После этого она не имеет никаких юридических оснований утверждать, что вопрос о линии прохождения границы является неурегулированным . Но, несмотря на твёрдую позицию советского руководства, Япония все годы постоянно нагнетала внутри страны проблему «северных территорий». Как уже видно из одного названия, данное словосочетание можно толковать по-разному. Некоторые японские круги под северными территориями имели в виду Южные Курилы, другие — весь Курильский архипелаг, а третьи — Курилы и Южный Сахалин. В начале 1980-х, когда к власти пришёл Дзэнко Судзуки, японское правительство приняло провокационное решение о введении в стране и внесении в её календари «дня северных территорий». Таким «днём» стало 7 февраля. Именно в этот день в 1855 году был подписан Симодский трактат, нанёсший ущерб интересам нашей страны. Выбор данной даты должен был подчеркнуть, что Симодский трактат, давным-давно аннулированный, и поныне сохраняет свою значимость. Первый раз «день северных территорий» проводился 7 февраля 1981 года. Всё изменилось, когда к власти пришёл Горбачёв. Летом 1985 года Громыко был освобождён от должности Министра иностранных дел, которую он занимал в течение 27 лет. Вместо него был назначен Шеварднадзе, не имевший опыта в подобной работе. Было ясно, что произойдут перемены. В начале перестройки МИД не изменило своих позиций: Горбачёв боялся так называемого консервативного крыла КПСС, которое, если бы узнало о его реальных намерениях , немедленно отстранило бы его от власти. Поэтому Горбачёву, как и его другу Шеварднадзе, приходилось лавировать и соглашаться на словах с позицией, которой придерживалось предыдущее советское руководство. «Перестраиваться» МИД начало только с 1988 года, постепенно уступая японцам и косвенно признавая, что территориальная проблема, высосанная из пальца во имя торжества японского империализма и откровенного реваншизма, всё-таки существует. Кроме того, начиная с 1988 года на страницах советской прессы и на телевидении начали высказывать своё мнение абсолютно некомпетентные люди, но зато большие друзья Японии. Тем, кто был не согласен с таким «новым мышлением», некоторые из них стали наклеивать такие ярлыки, как «консерватор», «догматик» или даже «шовинист». Когда нечего возразить, начинают прибегать к демагогии. Теперь стало ясным, что в вопросе Южных Курил уже тогда высвечивалась политическая подоплёка. Поборниками уступчивости в переговорах Москвы и Токио стали в подавляющем большинстве те работники печати и те группы общественных деятелей, которые спустя год -полтора влились в движения, направленные на слом советской государственной структуры, на превращение СССР в конгломерат больших и малых «суверенных государств». Но тогда, в 1988 году, многим ещё казалось, что такие взгляды являются не более чем заблуждением. Кроме того, в Японию из СССР стали приезжать сторонники «общечеловеческих ценностей» и высказывать своё мнение, являвшееся, по существу, поддержкой японского империализма в ущерб нашей Родине. Так, Афанасьев высказался за передачу четырёх южных островов Японии. Тогда же он сказал свои печально знаменитые слова, что «перестройка как историческая реальность представляет собой конец последней империи, именуемой Советский Союз». В те времена выдвигались предложения отдать Японии четыре острова, продать их, сделать свободной зоной и прочее. СМИ проводили откровенно прояпонскую кампанию, в них высказывались не учёные, а «знатоки» — сторонники «нового мышления», ставленники главных перестройщиков. В 1991 году родилась концепция «два плюс альфа», которая сводилась к тому, чтобы незамедлительно передать Японии острова Малой Курильской гряды, а вслед за тем начать переговоры о судьбе Кунашира и Итурупа с явной перспективой их уступки. Номинальным ея творцом был Кунадзе — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Козырева, известного своей разрушительной политикой. В расчёте на реализацию подобного «компромисса» руководство «суверенного» российского МИД стало планировать визит президента Ельцина в Японию. Лишь массовое сопротивление, охватившее многих депутатов Верховного Совета, военные круги, научную общественность и патриотические организации, вынудило руководство Российской Федерации отказаться от предполагавшегося визита. Это привело к заметному охлаждению российско-японских отношений, а в дальнейшем заставило правящий режим перейти на позицию отказа от передачи Японии Курил. Я думаю, что «демократы» могли бы осуществить свои преступные замыслы. Например, во времена Ельцина публиковались опросы, согласно которым якобы подавляющее большинство жителей Сахалинской области и Москвы высказывается за передачу Южных Курил Японии. По проверке оказывалось невыясненным, когда и среди кого эти якобы опросы проводились. Скорее всего, Японии удалось бы осуществить свои реваншистские намерения, если бы не одно «но». На Курилах жили советские люди. И они выступали с массовыми протестами против передачи нашей земли Японии, и их поддерживали такие же простые люди, жившие в других регионах нашей необ ятной Родины. Именно заселённость островов и массовое сопротивление предательской политике властей, по моему мнению, и явились главными причинами того, что Курилы и после распада СССР остались в составе Российской Федерации. Нельзя забывать, что в случае передачи Японии Южных Курил пришлось бы решать судьбу 25 тысяч проживающих на них людей, массово переселять их, наделять жильём, работой и прочим. А при яростном сопротивлении южных курильчан вопрос об их переселении, если бы до него дошло, наверняка спровоцировал бы у островитян неподчинение режиму, которое могло бы вылиться в открытое восстание. Вслед за ними поднялись бы жители Дальнего Востока, а также других регионов. Всё это сильно подорвало бы легитимность власти и поставило бы ребром вопрос о её существовании. Однако ельцинский режим всё равно шёл на уступки Японии. Так, в 1996 году российским МИДом было выдвинуто предложение о «совместном хозяйственном освоении» четырёх южных островов Курильского архипелага. Выделение именно Южных Курил в некую особую зону, доступную для предпринимательской деятельности японских граждан, было истолковано в Японии как косвенное признание российской стороной обоснованности японских притязаний на эти острова. Примечательно и другое: в российских предложениях, предполагавших широкий доступ японских предпринимателей на Южные Курилы, не было даже попытки обусловить этот доступ согласием Японии на соответствующие льготы и свободный доступ российских предпринимателей на территорию близких Южным Курилам районов острова Хоккайдо. Иначе говоря, идея «совместного хозяйственного освоения» Южных Курил была не чем иным, как односторонним шагом ельцинского режима навстречу японскому стремлению к овладению этими островами. В соответствии с Соглашением о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года Японии предоставлялось право на практически свободный доступ её рыбаков в территориальные воды Южных Курил. Заметьте: речь идёт не о двухсотмильной экономической зоне, а о двенадцатимильной прибрежной зоне, куда согласно международному праву не могут входить иностранные суда без разрешения хозяев. Большие надежды возлагала Япония на так называемые «встречи без галстуков» Ельцина и тогдашнего премьер -министра Японии Рютаро Хасимото. Никаких официальных сообщений о содержании бесед, которые велись на этих встречах, опубликовано не было. Курс на потакание японским требованиям, к счастью, не привёл к непоправимым последствиям, ибо сдерживающее воздействие оказали противники территориальных уступок, причём как среди народа, так и в высших кругах. С приходом в Кремль Путина ситуация изменилась. Позиция современного руководства кардинально отличается от позиции Ельцина, хотя, к пребольшому сожалению, официально власть признаёт Совместную декларацию 1956 года, в том числе статью 9, от которой советское руководство в 1960 году отказалось. Иначе как ошибкою это назвать нельзя. Тем не менее, Путин неоднократно заявлял о том, что Россия не намерена передавать Японии Курильские острова. А президент Медведев в 2010 году даже посетил Южные Курилы, что вызвало протест у Японии, срочно отозвавшей своего посла из Москвы — для консультаций. Посол, правда, вскоре вернулся. Глава МИД Японии Сэйдзи Маэхары заявил, что поездка Медведева ранит чувства населения Японии, а премьер-министр Наото Кан сказал, что появление Медведева на Южных Курилах достойно сожаления. Российский МИД в ноте протеста заявил , что президент страны может посещать ея территорию без согласования с иностранными государствами. В 2012 году ситуация повторилась. Медведев, теперь уже премьер-министр, снова посетил Южные Курилы, обратил особое внимание на экономическое развитие региона, а Япония вызвала своего посла в Москве «для разъяснений» в Токио. Можно смело сказать, современное руководство занимает правильную позицию в отношении Курил, государственническую. Но нам ни в коем случае нельзя забывать, что в Российской Федерации до сих пор существует пятая колонна «японских друзей», готовых в любой момент активизироваться. Напомним, что ни одно лицо, заявлявшее об «обоснованности» территориальных претензий, не получило от официальной власти хотя бы протеста за такие действия. В заключение скажем две вещи. У нашей Родины всегда было много врагов, однако мы выстояли. Выстоим и теперь, не посрамим чести своих предков. Что же касается Японии и японцев , то им хочется искренне пожелать процветания и всемерного развития. Но пусть при этом не забывают, что агрессивные устремления не только не будут способствовать хорошим отношениям с нами, но и будут использованы тёмными силами, стремящимися к мировому господству.