-Метки

-Рубрики

-Музыка

- Эрик Сати - Gnossienne № 4

- Слушали: 1638 Комментарии: 10

- J'Ai Peur - Damian Sargue "Romeo et Juliette"

- Слушали: 14118 Комментарии: 5

- Elgar - Salut d'Amour

- Слушали: 1792 Комментарии: 24

- Maxence Cyrin - Where Is My Mind

- Слушали: 1613 Комментарии: 9

- Александр Дольский - "Если женщина входит в твой дом"

- Слушали: 5966 Комментарии: 20

-Видео

- Маленькие дети и классическая музыка )

- Смотрели: 131 (19)

- Маленький венский марш

- Смотрели: 146 (27)

- Rondo Alla Turca

- Смотрели: 88 (9)

- Танец воздуха. Мэджик капет Дэниэла Вурт

- Смотрели: 470 (22)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

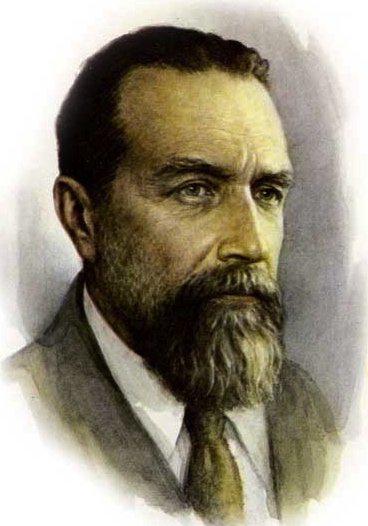

Композитор Николай Яковлевич Мясковский (1881-1950) |

«Пожалуй, ни на ком из советских композиторов, даже самых сильных, самых ярких, не останавливается мысль с ощущением столь стройной перспективности творческого пути из живого прошлого русской музыки через бурно пульсирующее настоящее к предвидениям будущего, как на Мясковском»

«Пожалуй, ни на ком из советских композиторов, даже самых сильных, самых ярких, не останавливается мысль с ощущением столь стройной перспективности творческого пути из живого прошлого русской музыки через бурно пульсирующее настоящее к предвидениям будущего, как на Мясковском»

Б. Асафьев.

Николай Мясковский родился 20 апреля 1881 года в крепости Новогеоргиевск близ Варшавы, в семье Якова Константиновича Мясковского, потомственного военного инженера, и Веры Николаевны Мясковской (Петраковой), которая также происходила из семьи военных. Первые семь лет жизни Николая прошли в Новогеоргиевске, где родились его старший брат Сергей, а также младшие сёстры Вера и Валентина. В 1888 году семья переехала в Оренбург, а в 1889-м — в Казань, где родилась третья сестра Николая — Евгения. После родов умерла Вера Николаевна, оставив сиротами пятерых детей. Сестра отца, Еликонида Константиновна, взяла на себя опеку над детьми. Именно она стала первой учительницей музыки для Николая. Наиболее сильным музыкальным впечатлением в этот период жизни было услышанное им попурри из оперы Моцарта «Дон Жуан», а опера «Жизнь за царя» Глинки произвела на него, по его собственным словам, ошеломляющее впечатление.

В 1893, по окончании двух классов реального училища, Николая Мясковского, вслед за Сергеем, определили в закрытое учебное заведение — Нижегородский кадетский корпус. Начались годы учения и военной муштры. Для музыки оставалось совсем мало времени, да и обстановка была не самая благоприятная: старшие воспитанники отгоняли от рояля — сосредоточиться было трудно. Потребность в музыке можно было удовлетворять только участием в кадетском хоре.

В 1895 Мясковского перевели в петербургский Второй кадетский корпус: это было связано с назначением Якова Константиновича преподавателем Петербургской Военно-инженерной академии и с переездом всей семьи в столицу. Праздничные дни и каникулы теперь можно было проводить дома среди сестёр (старший брат умер), слушать игру и пение тётушки и принимать участие в домашнем музицировании. По настойчивой просьбе Николая был приглашён домашний учитель музыки, с которым они переиграли в четыре руки симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, пьесы Шуберта.

Когда в доме на некоторое время поселился двоюродный брат Карл Богданович Брандт — скрипач, игравший в одном из петербургских любительских оркестров, — Мясковский исполнял с ним пьесы и даже скрипичные сонаты Моцарта и Бетховена: это привило ему навыки ансамблевой игры. Только одно лето Николай учился играть на скрипке, но этого ему было достаточно, чтобы осенью записаться в симфонический оркестр кадетского корпуса. Возможно, это уже тогда дало ему возможность почувствовать для себя наибольшую притягательную силу именно симфонической музыки. В декабре 1896 Мясковский побывал на концерте, где знаменитый Артур Никиш дирижировал Шестой симфонией Чайковского. Высокий драматизм и трагедийные образы симфонии потрясли юношу. Мясковский начал брать уроки гармонии у Казанли, руководителя оркестра кадетов, и сделал первые попытки сочинять, позже оценённые им самим как «довольно косноязычные».

Окончание кадетского корпуса и почти автоматический перевод в Военно-инженерное училище определили дальнейший этап в военной карьере Мясковского. Николай пытался внушить отцу свою уверенность в том, что его призвание — музыка, но Яков Константинович уговаривал сына не бросать военное образование, приводя в пример Бородина, Кюи, совмещавших служение музыке с далекой от неё деятельностью, и обещал всячески помогать развитию склонности сына.

В 1902 году Мясковский окончил курс обучения и получил ди плом военного инженера. После недолгого пребывания на службе в сапёрной части в Зарайске его перевели в Москву. Перед отъездом на место назначения Мясковский обратился к Римскому-Корсакову с просьбой порекомендовать кого-нибудь в Москве для занятий композицией. Тот, отлично помня свой трудный путь к любимому искусству, незамедлительно ответил на письмо молодого инженера, порекомендовав обратиться к Танееву. Мясковский постеснялся показать Танееву свои сочинения, назвав их «бреднями». Не имея возможности определить степень подготовки молодого человека, Танеев решил, что надо начать с азов, и направил его для занятий гармонией к Глиэру. С января по май 1903 Мясковский занимался с Глиэром и прошёл весь курс гармонии. Это был период напряжённейшего труда: посвятив несколько часов музыке днём, Николай Яковлевич потом ночами сидел над служебными заданиями. 6 мая 1903 на последний урок по гармонии Мясковский наконец принёс Глиэру свои сочинения.

плом военного инженера. После недолгого пребывания на службе в сапёрной части в Зарайске его перевели в Москву. Перед отъездом на место назначения Мясковский обратился к Римскому-Корсакову с просьбой порекомендовать кого-нибудь в Москве для занятий композицией. Тот, отлично помня свой трудный путь к любимому искусству, незамедлительно ответил на письмо молодого инженера, порекомендовав обратиться к Танееву. Мясковский постеснялся показать Танееву свои сочинения, назвав их «бреднями». Не имея возможности определить степень подготовки молодого человека, Танеев решил, что надо начать с азов, и направил его для занятий гармонией к Глиэру. С января по май 1903 Мясковский занимался с Глиэром и прошёл весь курс гармонии. Это был период напряжённейшего труда: посвятив несколько часов музыке днём, Николай Яковлевич потом ночами сидел над служебными заданиями. 6 мая 1903 на последний урок по гармонии Мясковский наконец принёс Глиэру свои сочинения.

Хлопоты генерала Я. К. Мясковского о переводе сына поближе к дому увенчались успехом: в начале 1904 Николай Яковлевич получил назначение в 19-й сапёрный батальон под Петербург. Но решение готовиться к поступлению в консерваторию, хотя бы вольнослушателем, было принято им твёрдо, и это определило весь уклад жизни молодого инженера. Занятия теорией Мясковский, по совету Глиэра, продолжал под руководством И. И. Крыжановского, ученика Римского-Корсакова. Таким образом, уже на раннем этапе Николай Яковлевич черпал опыт от обеих композиторских школ — московской и петербургской, одновременно. Три года Мясковский изучал у Крыжановского контрапункт, фугу, форму и оркестровку.

Летом 1906 Мясковский решился втайне от военного начальства сдавать экзамены в Петербургскую консерваторию. В качестве экзаменационного сочинения он представил до-минорную Сонату. Его экзаменаторами были Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов — позже они стали его учителями.

В первый же год обучения в консерватории завязалась дружба Мясковского с юным Сергеем Прокофьевым (он был на 10 лет моложе), покорившим его тем, что умел бойко читать с листа. Началось их регулярное совместное музицирование. Вскоре Прокофьев стал показывать Мясковскому все свои новые сочинения, просил высказывать своё мнение о темпах и разных других тонкостях, а также придумывать пьесам названия. Их дружба, завязавшаяся в годы обучения в консерватории, продолжалась до последних дней Николая Яковлевича.

Весной 1907 Мясковский подал прошение об отставке и через год был отчислен в запас. Однако уже летом, получив отпуск для необходимого лечения, он уже почувствовал себя почти профессиональным музыкантом. Первыми сочинениями стали романсы на стихи Гиппиус. В консерваторские годы состоялся творческий дебют Мясковского-симфониста: Первая симфония для небольшого оркестра, написанная в 1908, впервые прозвучала 2 июня 1914 года.

За симфонией последовала оркестровая сказка «Молчание» (1909) по Эдгару По. Начиная работу, Мясковский писал Прокофьеву: «Во всей пьесе не будет ни одной светлой ноты — Мрак и Ужас». Очень близка к ней по настроению и симфоническая поэма «Аластор», созданная через три года после «Молчания». Сказку «Молчание» Асафьев считал первым зрелым произведением Мясковского, а в «Аласторе» отмечал яркую музыкальную характеристику героя, мастерство разработки и исключительную выразительность оркестра в эпизодах бури и смерти.

Николаю Мясковскому исполнилось тридцать лет, когда он в 1911 году «тихо», по собственному определению, закончил консерваторию, показав Лядову два квартета. Весной того же года состоялось знакомство Николая Яковлевича с дирижёром К. С. Сараджевым, который стал первым исполнителем многих его сочинений и сыграл большую роль в жизни композитора. 12 июня 1911 года на летней эстраде в Сокольниках состоялось первое исполнение «Молчания».

В августе 1911 началась музыкально-критическая деятельность Мясковского. Он принимал самое активное участие журнале «Музыка», выходившем в Москве под редакцией В. В. Держановского. На страницах журнала за три года было напечатано 114 его статей и заметок, посвящённых музыкальной жизни Петербурга и новинкам российской и европейской музыки. Держановский и его жена, певица Копосова-Держановская — прекрасная исполнительница романсов Мясковского — стали его очень близкими друзьями.

Начавшаяся мировая война надолго отвлекла Мясковского от творческих планов. В первые месяцы войны он был призван в армию и два года провёл в чине поручика сапёрной роты на передовых позициях австрийского фронта. Он пережил и наступательные операции, и «стремительное обратное бегство через Галицию в Польшу», и «жуткое продвижение через Полесье». В 1916, после контузии под Перемышлем, Мясковский был переведён на строительство крепости в Ревель (ныне Таллин). Пребывание на фронте, общение с людьми, с которыми он прошёл войну и встретил Октябрьскую революцию, дали ему новые художественные впечатления, которые нашли выражение в Четвёртой и Пятой симфониях, сочинённых за три с половиной месяца — с 20 декабря 1917 года по 5 апреля 1918-го.

В 1918 Мясковского перевели в Москву, где он с тех пор жил постоянно. В армии Николай Яковлевич прослужил до конца Гражданской войны (1921). В 1919 он был избран в бюро «Коллектива московских композиторов» и параллельно работал в Музсекторе Государственного издательства, а в 1921 стал профессором класса сочинения в Московской консерватории, где работал до конца жизни.

Круг московских знакомых Мясковского расширялся. С 1919 он стал постоянным участником «музыкальных бдений» у Ламма. Даже в самые трудные годы у него дома устраивались домашние концерты, для которых Павел Александрович мастерски делал фортепианные переложения произведений. В доме у Ламма в его переложении впервые прозвучали почти все симфонии Николая Яковлевича.

Ни один замысел Мясковский не вынашивал так мучительно и долго, как Шестую симфонию. В начале 1921 он сделал наброски. К лету 1922 они были доработаны, и в Клину, в доме-музее Чайковского, куда Мясковский был приглашён летом 1922 вместе с Ламмом и его семьёй, композитор начал инструментовку симфонии, партитура которой была завершена в 1923. Шестая симфония — самое сложное, многоплановое и монументальное произведение Мясковского. Первое исполнение состоялось 4 мая 1924 в Большом театре под управлением Голованова. Сочинение произвело колоссальное впечатление на музыкальную общественность. Критика тех лет высоко оценила его, отметив значительность и мастерство воплощения замысла.

Во второй половине 1920-х годов Мясковский не раз подвергался резкой критике пропагандистов «пролетарской культуры». В 1926 сторонники «агитационной музыки» в открытом письме обвинили Николая Яковлевича и его коллег в чуждой идеологии, а за рубежом в эти годы его произведения завоёвывают популярность. Леопольд Стоковский, исполнивший Пятую симфонию в Чикаго, Филадельфии и Нью-Йорке в январе 1926, берётся сыграть и Шестую. Пианист Вальтер Гизекинг объявил в программе своих цюрихских концертов Четвёртую сонату. Кусевицкий, через Прокофьева, просил у Мясковского нотный материал ещё не изданной Седьмой симфонии, так как хотел исполнять её в Париже. 24 января 1926 года в первом симфоническом концерте современной русской музыки в Праге были исполнены Шестая и Седьмая симфонии Мясковского, причём последняя была премьерой. Дирижёра Сараджева вызывали тогда семь раз, а Шестая симфония произвела такое впечатление, что публика вообще не хотела отпускать его с эстрады. Прокофьев уговоривал Мясковского встать за дирижёрский пульт для исполнения своих сочинений, но он, хотя и начинал брать уроки у Сараджева в 1924, в силу скромности характера и требовательности к себе предпочитал оставаться в тени.

В 1930-е разворачивается общественно-музыкальная деятельность Мясковского. С его именем неразрывно связывается московская школа советских композиторов. Через класс Николая Яковлевича в Московской консерватории прошло более 80 композиторов, среди которых были: Галынин, Кабалевский, А. Ф. Козловский, Мосолов, Мурадели, Пейко, Половинкин, А. И. и К. С. Хачатуряны, Б. А. Чайковский, Шебалин, Эшпай. Мясковский продолжает работать в редколлегии академических изданий русских композиторов-классиков.

После Десятой симфонии (1927), навеянной «Медным всадником» Пушкина, Мясковский стремился к «некоторому просветлению стиля» и, под воздействием окружающей обстановки, пытался работать в жанре массовой песни, что давалось ему нелегко. Одиннадцатая и Двенадцатая симфонии увидели свет в 1932. В конце 1934 почти одновременно — в Москве (Гинзбург) и в Чикаго (Сток) — прозвучала новая Тринадцатая симфония. Осенью 1935 Шерхен исполнил её в Винтертуре (Швейцария). Четырнадцатую симфонию Мясковский постарался сделать более светлой и динамичной. Сам композитор назвал её «довольно бесшабашной вещицей», но отметил, что в ней есть «современный жизненный пульс». Критика отмечала ведущее значение народно-песенного начала в 14-й и 15-й симфониях, хотя последняя и не содержит ни одной подлинной фольклорной темы. Здесь речь шла о «претворении русской песенности в оригинальных темах автора, о национальном почвенном характере музыки в целом» (Иконников).

Шестнадцатая симфония Мясковского — одна из ярчайших страниц в истории советской симфонической музыки. Прокофьев, присутствовавший на открытии концертного сезона Московской филармонии 24 октября 1936, когда она впервые прозвучала под управлением венгерского дирижёра Эугена Сенкара, писал в газете «Советское искусство»: «По красоте материала, мастерству изложения и общей гармоничности настроения это настоящее большое искусство, без поисков внешних эффектов и без перемигивания с публикой».

В творчестве Мясковского наступил необычайно плодотворный период. За четыре предвоенных года было создано пять симфоний, два Струнных квартета, Концерт для скрипки с оркестром, а также фортепианные пьесы, романсы и песни. Мясковский первым из советских композиторов создал симфонию для духового оркестра (№ 19; 1939). Работа над ней шла в постоянном творческом общении с генералом И. В. Петровым. Знакомство с этим замечательным музыкантом — позже начальником Высшего училища военных дирижёров и Главным дирижёром Советской Армии — очень скоро переросло в большую сердечную дружбу, узы которой не слабели до последних дней жизни композитора..

Наибольшее признание получила Двадцать Первая симфония-элегия, «вобравшая в себя, — по словам Шлифштейна, — едва ли не самые характерные черты, присущие авторской индивидуальности». В 1941 году за неё Мясковскому присудили Сталинскую премия 1-й степени. Симфония приобрела популярность во всём мире.

Первыми сочинениями Мясковского в дни войны были два марша для духового оркестра. В августе 1941 года Николаю Яковлевичу пришлось покинуть Москву. С группой композиторов и профессоров Московской консерватории — среди которых были Ан. Н. Александров, Гольденвейзер, Ламм, Прокофьев, Шапорин с семьями — Мясковский был эвакуирован на Северный Кавказ. В Нальчике были написаны Двадцать Вторая симфония и Седьмой квартет и была начата Двадцать Третья симфония (на кабардинские и балкарские темы). Оркестровку этого сочинения Мясковский завершал уже в Тбилиси, куда после приближения линии фронта были эвакуированы деятели культуры.

Мясковский продолжал активно работать. В начале 1942 были написаны Сонатина, Песня и Рапсодия для фортепиано, а также Восьмой квартет и Драматическая увертюра. Подчинившись новому решению правительства, согласно которому эвакуированные из Москвы деятели культуры должны были переехать вглубь страны — в город Фрунзе (ныне Бишкек). Во Фрунзе Мясковский написал героико-патриотическая поэма-кантата «Киров с нами». Здесь до него дошло известие о смерти В. В. Держановского, скончавшегося в сентябре 1942 под Москвой.

Возвратившись в Москву в конце декабря 1942, Мясковский уже больше никогда её не покидал. Культурная жизнь столицы постепенно восстанавливалась. Возобновились занятия в консерватории, возглавить которую было поручено В. Я. Шебалину. В первый год после возвращения из эвакуации были написаны Девятый квартет, посвящённый 20-летию Квартета имени Бетховена, и Двадцать Четвёртая симфония памяти Держановского. Война подорвала здоровье Мясковского — он стал часто болеть. В эти годы он стал обращаться к старым произведениям, пересматривая и редактируя их; сочинил две фортепианные сонаты (Пятую и Шестую) по старым эскизам. Обширный список сочинений военных лет — включающий, помимо прочего, три симфонии и кантату «Киров с нами», — замыкает Виолончельный концерт, написанный осенью 1944 года. Этот концерт, превосходно исполненный замечательным виолончелистом Кнушевицким, прочно вошёл в репертуар многих исполнителей. Ростропович считал, что он входит в десятку лучших виолончельных концертов.

После окончания войны снова появилась возможность проводить летние месяцы на подмосковной даче Ламма (на Николиной Горе): здесь Мясковский работал наиболее плодотворно. Об интенсивности творческого труда композитора можно судить по перечню произведений, написанных в послевоенные годы.

Конец жизни Николая Мясковского пришёлся на один из самых страшных периодов в истории отечественной музыки. Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере В. И. Мурадели “Великая дружба”» от 10 февраля 1948, обвинившее Прокофьева, Мясковского, Шостаковича и нескольких других композиторов в формализме, и последовавшие за этим действия властей нанесли сокрушительный удар по симфонии и другим инструментальным жанрам. Мясковский встретил удар достойно: он не каялся, не признавал своих ошибок, а ответил молчанием и продолжил сочинять. Последние два года жизни он уединённо и напряжённо работал в своей квартире в Москве (на Сивцевом Вражке) и на даче. В эти годы Мясковский написал несколько фортепианных сонат, Двадцать Седьмая симфония и Тринадцатый квартет, составил сборник вокальных произведений «Из разных лет».

В конце 1949 Николай Яковлевич был уже очень болен, но отложил операцию, на которой настаивали врачи, так как стремился привести в порядок свои последние сочинения и архив. В мае операцию всё-таки сделали, но было уже слишком поздно. Мясковский скончался дома 8 августа 1950 года в возрасте 69 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище недалеко от могил старших коллег — Скрябина и Танеева. На доме № 4 в переулке Сивцев Вражек, где Николай Мясковский прожил двадцать лет, открыта мемориальная доска, а Большой Афанасьевский переулок был переименован в улицу Мясковского (в 1993 возвращено прежнее название).

http://www.myaskovsky.ru/?id=32

Симфония №26 (на русские темы) До мажор op. 79

Предпоследняя симфония Мясковского основана на древнерусских мелодиях.

В письме Д.Кабалевскому18 июня 1948 Николай Яковлевич сообщал:

«Сейчас я связался с очень трудной задачей — пытаюсь соорудить симфонию на материале русского демественного пения (XI —XII) в расшифровке В. Беляева. Тем мало, приходится все время досочинять… Содержание песен такое: «плач странствующего», «стих о Рождестве», «стих грозный». Два первых вышли у меня почти плясовыми».

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |