-Метки

-Рубрики

- История (561)

- Живописное (275)

- Литература (255)

- ЖЗЛ (255)

- Дальние страны (237)

- Великобритания (36)

- Польша (11)

- Нидерланды (8)

- Франция (3)

- Португалия (2)

- Испания (2)

- Чехия (1)

- Дания (1)

- Достопримечательности (161)

- Архитектура (138)

- Костюмные истории (125)

- Красавицы (122)

- 19 век. (95)

- Города мира (95)

- Женские штучки (85)

- Детская (81)

- Религия (79)

- музыка (70)

- Музеи мира (68)

- Военное дело (65)

- холодное оружие (9)

- Необычности (64)

- Замки (63)

- А в это самое время... (60)

- Города России (58)

- Антиквариат (55)

- Живность (40)

- 1812 (39)

- Актеры и актерки (35)

- Юмор (34)

- Чуланчик (33)

- В воздухе (28)

- Техника (27)

- Танец (27)

- Библиотеки (26)

- Сказки и мифы. (24)

- Сады и парки (19)

- Птицы (17)

- Декабристы (16)

- Цветочное (15)

- Школы (13)

- Пещеры (12)

- Спорт (8)

- Винный погребок (7)

- Друзья - соперники (7)

- Планшет (7)

- С купеческим размахом... (4)

- Море (3)

- Сборник панегириков (3)

- Чехия (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Серебряный век в портретах и воспоминаниях. Гумилев. |

Николай Степанович Гумилев (1886-1921) - русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик. 15 апреля исполнилось 125 лет со дня его рождения.

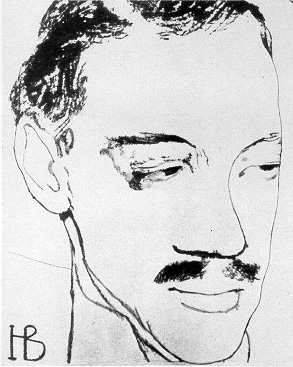

Н. Гумилев

Они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них — мне было покойно, я думал: «Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет…» Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, — белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг: деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака — казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь и землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, — он был раскрыт и пуст. В нем. вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, — мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда.

Вы спрашиваете, зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, — привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…

***

Э.Голлербах. Анна Ахматова и Николай Гумилев.

Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 908 года. Гумилёв рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо — длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике-трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой.

В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали — о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ Южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом…

Обо всех этих заманчивых вещах рассказывал мне Гумилёв глуховатым голосом, сидя прямо, опираясь на трость. Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, — точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилёв.

***

М. Фармаковский. Н. Гумилев в Париже. 1908 г.

Так я никогда и не узнал, из-за чего он тогда хотел умереть. Теперь окидываю взором его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, что его возбуждала эта близость. Он был мужествен и упрям. В нем был постоянный налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами. В нем соединялись мальчишество и воспитанность молодого человека, кончившего с медалью царскосельскую гимназию, и бродячий дух, и непреклонный фанатизм будущего создателя Цеха поэтов. В следующем году мы снова встретились с Гумилёвым в Петербурге и задумали издавать стихотворный журнал. Разумеется, он был назван «Остров». Один инженер, любитель стихов, дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй — не хватило денег выкупить из типографии. Гумилёв держался мужественно. Какими-то до сих пор непостигаемыми для меня путями он уговорил директора Малого театра Глаголина отдать ему редакторство театральной афишки. Немедленно афишка была превращена в еженедельный стихотворный журнал и печаталась на верже. После выхода третьего номера Глаголину намылили голову, Гумилёв получил отказ, но и на этот раз не упал духом. Он все так же — в узкой шубе со скунсовым воротником, в надвинутом на брови цилиндре — появлялся у меня на квартирке, и мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы.

О. Делла-Вос-Кардовская. Портрет поэта Гумилева. 1909 г.

Часто в эту весну и я бывал у него в Царском, в его радушной, устоявшейся, хорошей, чиновничьей семье. В то время в Гумилёва по-настоящему верил только его младший брат-гимназист пятого класса, да, может быть. говорящий попугай в большой клетке в столовой. К тому же времени относится и ручная белая мышь, которую Гумилёв носил в кармане или в рукаве.

***

Н. Гончарова.Николай Гумилев.

Летом этого года Гумилёв приехал на взморье, близ Феодосии, в Коктебель. Мне кажется, что его влекла туда встреча с Д., молодой девушкой, судьба которой впоследствии была так необычайна. С первых же дней Гумилёв понял, что приехал напрасно: у Д. началась как раз в это время ее удивительная и короткая полоса жизни, сделавшая из нее одну из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе.

Помню, в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте на полу, на ковре, лежала Д. и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной.

Гумилёв с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После этого он выпустил пауков и уехал.

***

Литературная осень 1909 года началась шумно и занимательно. Открылся «Аполлон» с выставками и вечерами поэзии. Замкнутые чтения о стихосложении, начатые весною на «башне» у Иванова, были перенесены в «Аполлон» и превращены в Академию Стиха. Появился Анненский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенными стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин. Из Москвы приезжал Белый с теорией поэтики в тысячу страниц. В пряной, изысканной и приподнятой атмосфере «Аполлона» возникла поэтесса Черубина де Габриак. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности. Я уже говорил, как случайно, по одной строчке, проник в эту тайну, и я утверждаю, что Черубина де Габириак действительно существовала — ее земному бытию было три месяца. Те, мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под ее диктовку; постепенно начались признаки ее реального присутствия, наконец — они увидели ее однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события.

Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко, — пришлось раскрыть. В редакции «Аполлона» настроение было, как перед грозой. И неожиданно для всех гроза разразилась над головой Гумилёва. Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилёв никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, — в произнесении им некоторых неосторожных слов — было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В., бросившись к Гумилёву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилёв, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на дуэль.

Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры. Гумилёв предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти.

С большим трудом, под утро, секундантам В. — кн. Шервашидзе и мне — удалось уговорить секундантов Гумилёва — Зноско-Боровского и М. Кузмина — стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гумилёва. На это был потрачен еще день. Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилёв, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилёв, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилёву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В.. стоявшего расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Гумилёв перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два… (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов.) …три! — крикнул я. У Гумилёва блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилёв крикнул с бешенством:

«Я требую, чтобы этот господин стрелял». В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». — «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилёв, — я требую этого…» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилёв продолжал неподвижно стоять: «Я требую третьего выстрела»,-упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилёв поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

***

Н. Гумилев. 1907 г.

С тех пор я мало встречал Гумилёва. Он женился и уехал в Абиссинию. Сбылась мечта о тропических лесах и пирогах, скользящих по голубым озерам, о стадах обезьян, о том задумчивом жирафе, который, поджидая его, много лет бродил одиноко по берегу озера Чад. Гумилёв привез из Африки желтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело убитого им черного ягуара и негрское оружие. В эту зиму он поднял знамя восстания против Академии Стиха, В. Иванова и символистов. Зимой 1910/11 года им был основан первый Цех поэтов. Он много писал и переводил. Его жизнь была размерена и покойна. Казалось, что путешествием в Африку он надолго утолил в себе жажду приключении. Он был строг и неумолим к молодым поэтам, он первый объявил стихосложение наукой и ремеслом, которому нужно так же учиться, как учатся музыке и живописи. Талант, чистое вдохновение должно было, по его пониманию, обладать совершенным аппаратом стихосложения, и он упорно и сурово учил молодых поэтов ремеслу. Результаты превзошли все ожидания. Через каких-нибудь пять лет в России повсюду в больших городах возникли, по примеру петербургского, цехи поэтов: отныне нельзя было уже более писать плохих стихов, уровень мастеров необычайно повысился, и те, у кого был талант, могли проявлять его в совершенной форме.

Когда началась мировая война, Гумилёв записался добровольцем в кавалерию и ушел на фронт. О его приключениях ходили рассказы. Он получил три «Георгия», был тяжело ранен и привезен в Петербург. Здесь во время выздоровления он вторично собрал Цех. В шестнадцатом году он был послан в Париж и вернулся в Россию во время революции, В восемнадцатом году он в третий раз собрал Цех, работа которого продолжается и поныне. Я не знаю подробностей его убийства, но, зная Гумилёва, — знаю, что, стоя у стены, он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха.

Мечтатель, романтик, патриот, суровый учитель, поэт… Хмурая тень его, негодуя, отлетела от обезображенной, окровавленной, страстно любимой им Родины…

Им были написаны книги стихов: «Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан», «Костер», «Шатер», «Мик» — африканская поэма; пьесы в стихах: «Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника», книга китайских стихов «Фарфоровый павильон». Готовились к печати книги стихов «Огненный столп», «Посредине странствия земного» и «Дракон» — поэма.

Свет твоей душе. Слава — твоему имени…

А.Н. Толстой.

Мои первые воспоминания о Николае Степановиче относятся к той поре, когда он был учеником Царскосельской Николаевской гимназии, а я учеником Реального училища в том же Царском Селе. Вернее, от этого времени у меня сохранились не воспоминания, а мимолетные и смутные впечатления, — лично знакомы мы тогда не были. Он уже кончал гимназию, имел вполне «взрослое» обличье, носил усики, франтил, — я же был еще малышом. Гумилёв отличался от своих товарищей определенными литературными симпатиями, писал стихи, много читал. В остальном он поддерживал славные традиции лихих гимназистов — прежде всего усердно ухаживал за барышнями. Живо представляю себе Гумилёва, стоящего у подъезда Мариинской женской гимназии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие хохотушки, и «напевающего» своим особенным голосом: «Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем».

После гимназии — Париж, Сорбонна. Учился он мало, больше жуировал, по собственному признанию. В Россию вернулся рафинированный эстет, настроенный до чрезвычайности «бальмонтонно». Кажется, не было у него знакомой барышни, которой бы он не сообщал о своем желании «быть дерзким и смелым, из пышных гроздий венки свивать» и пр. Одна из наших общих знакомых рассказывала мне, как Н. С. вез ее куда-то на извозчике и полчаса настойчиво приглашал «быть, как солнце».

Увлечение Бальмонтом очень заметно отразилось на ранних стихах Гумилёва. Позже он вполне освободился от этого влияния и Бальмонт для него стал чуть ли не синонимом дурного вкуса и пошлости, хотя больших заслуг поэта он никогда не отрицал.

На первых порах далеко не все литературные начинания Гумилёва были удачны. Но он никогда не терялся, не падал духом. Это был необыкновенно самоуверенный и прямолинейный человек.

Неудачи и насмешки не могли смутить Н. С. — в нем самом было много иронии и к себе, и к другим, и еще больше жадного интереса к жизни. Он любил в жизни все красивое, жуткое, опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого. Персидские миниатюры и картины Фра Беато Анжелико нравились ему не меньше, чем охота на тигров.

Повторяю, он влекся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью. Пробовал топиться — не утонул. Вскрывал себе вены, чтобы истечь кровью, — и остался жив. Добровольцем пошел на войну в 1914 г., не понимая,

Как могли мы прежде жить в покое

И не ждать ни радостей, ни бед,

Не мечтать об огнезарном бое,

О рокочущей трубе побед…

Видел смерть лицом к лицу и уцелел. Шел навстречу опасности

И Святой Георгий тронул дважды

Пулею нетронутую грудь…

Одна лишь смерть казалась ему в ту пору достойной человека — смерть «под пулями во рвах спокойных».

Но смерть прошла мимо него, как миновала его и в Африке, в дебрях тропических лесов, в раскаленных просторах пустынь.

Увлекался наркотиками. Однажды попросил у меня трубку для курения опиума, потом раздобыл другую, «более удобную». Отравлялся дымом блаженного зелья. Многие смеялись над этими его «экспериментами».

Он же смеялся над современниками, благополучными обывателями. Отраду видел именно в том, что их только смешило. И закрепил это в стихах:

Я вежлив с жизнью современною,

Но между нами есть преграда,

Все, что смешит ее, надменную,

Моя единая отрада.

Затерянные, побледневшие ныне слова «победа, подвиг, слава» звучали в его душе «как громы медные, как голос Господа в пустыне».

Напряженно пытаюсь представить себе, как он умер, — и думаю: мужественно, с полным самообладанием. Не он ли уверял нас, что

«Людская кровь не святее

Изумрудного сока трав»?

— …«И вот вся жизнь»… Она кончилась для него, многокрасочная, многозвучная жизнь, почти одновременно со смертью близкого ему собрата по перу, Александра Александровича Блока, — всего на несколько недель позже. Я не сравниваю их, я только указываю на это не случайное совпадение. Блок был велик. Блок был гениален. Он был Пушкиным нашей эпохи. В нем было нечто божественное, и — не побоюсь выговорить. до конца — он был полубогом, как Петрарка, Даете, Гете.

Гумилёв не был ни в каком смысле велик. И не был гениален. Он был по характеру своего дарования полным антиподом Блока. Блок вещал, Гумилёв придумывал. Блок творил, Гумилёв изобретал. Блок был художником, артистом, Гумилёв был maitre-ом, мастером. Блок был больше поэтом, чем стихослагателем. Гумилёв был версификатором pursang, филологом par exellence. Будучи антиподами, полюсами одного и того же сфероида, они не могли не погибнуть почти одновременно. Ничего не значит, что между ними не было почти никакой внутренней связи: бывает связь по формальной необходимости, не менее прочная. Очень мало связи между цветком и пчелой, питающейся его соком, между кротом и солнцем. Но пчела питается соком цветка, но крот выползает по утрам из своей норы глядеть на восходящее солнце. Сладкая кровь цветка сохраняется в даре мудрых пчел. И в глазах даже мертвого крота отражается лучезарное солнце.

Вспоминаю, Гумилёв говорил мне о Блоке: «Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но — он ничего не понимает в стихах, поверьте мне».

В этом — все, отсюда произрастают все параллели между Блоком и Гумилёвым. Первый был влюблен в поэзию и, в сущности, равнодушен к стихам. Второй — наоборот. Мы не знаем, что происходит в мире тайных сил, в сфере неведомых событий. Может быть, та самая коса, которая скосила Блока, рукояткой своей ударила насмерть Гумилёва: может быть, смертный час Блока — круглый, белый, как биллиардный шар, страшный и странный своей совершенной законченностью, гладким, своим безличием — этот шаровидный час — этот смертельный шар, убив Блока, рикошетом убил Гумилёва.

И оба знали, оба предсказали, как умрут. Блок предсказал, что умрет у себя в постели:

«…просто в час тоски беззвездной,

В каких-то четырех стенах,

С необходимостью железной

Усну на белых простынях».

И предвидел свои похороны:

«Божья Матерь «Утоли мои печали»

Перед гробом шла, светла, тиха.

А за гробом в траурной вуали

Шла невеста, провожая жениха»…

— «Был он только литератор модный,

Только слов кощунственных творец…»

Шла за гробом Блока — жена его, шла мать. Но и невеста шла — Пречистая София-Мудрость. Несли для встречных, для прохожих, «был он только литератор модный», то для нее, для Софии, это был жених. Прекрасный жених. Светлый рыцарь.

«И навстречу кланялись, крестили

Многодумный, многотрудный лоб.

А друзья и близкие пылили

На икону, на нее, на гроб»…

— «И венок случайный за венком»…

Смерть в постели. Гроб. Венки. Но прислушайтесь к другим словам, к этим уверенным, поступательным, мужественным анапестам, с перебивающимся от ликующего волнения ритмом:

«И умру я не на постели,

При нотариусе и враче,

А в какой-нибудь дикой щели,

Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,

Протестантский, прибранный рай,

А туда, где разбойник, мытарь

И блудница крикнут — вставай…»

Не было не только «врача и нотариуса», не было близких, родных… В последний, единственный час жизни — никого близкого. Вздрогнул ли он, зарыдал ли? Может быть, молча молился, вспоминая вещие свои слова:

«Я носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть»…

Вспоминается мне его голос — густой, какой-то тягучий и хмельной, прыгающий от низких баритональных нот к высоким, почти пискливым. Размерно, точно скандируя, он говорил «с чувством, толком, расстановкой»: «нужно всегда идти по линии наибольшего, сопротивления. Это мое правило. Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно».

Э. Голлербах.

В нем было нечто, напоминающее какую-то дикую и гордую перелетную птицу: маленькая, круглая сзади, голова на высокой шее, длинный прямой нос, круглый глаз со сторожким боковым взором, неторопливые движения.

Так же, как птица, любил он простор и свободу, любил не метафорически, не теоретически, а любовью духа. Его радостью были далекие пути. Я не знаю всей его жизни, но мне хорошо известно, что бывал он в Африке, где от негуса Абиссинского получил милостивые и совсем ненужные ему разрешения: охотиться на слонов и добывать золото в пределах абиссинских владений. Бывал он также на Крайнем Севере, на Вайгаче и на Новой Земле, в очарованных странах полугодовой ночи, безмолвия и северных сияний. Зимою 1919 г. я встречал его на петербургских улицах в длинном лапландском малахае из оленей-выпоротков, шитом по краям и по рукавам мелким цветным бисером. Высокий, с медлительной важной походкой, с серьезным лицом — он сам был похож на стройного, сурового экзотического жреца.

И жил он всегда в замкнутом одиночестве, как свободолюбивая, большая птица, не признающая стаи, вьющая свое гнездо в недоступных местах. О нем лично мало знали и говорили. Кому, например, было известно, что всю Великую войну Гумилёв прослужил в Сумском кавалерийском полку? Я только раз услышал об этом от него, когда пришлось к слову. Он лишь коротко установил факт и не обронил ни одной подробности.

Совсем недавно я узнал, что за свою выдающуюся храбрость Гумилёв был награжден Георгием трех степеней. Не сомневаюсь, что храбрость эта была сдержанна, холодна и молчалива.

Мало того, что он добровольно пошел на современную войну — он — один он! — умел ее поэтизировать.

Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувства личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью.

Он писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких цветов, прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых краткая и емкая форма вмешает гораздо больше, чем сказано. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, — он был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте. Когда читаешь его стихи, то думаешь, что они писались с блестящими глазами, с холодом в волосах и с гордой и нежной улыбкой на устах. А потом их равнодушно отдали в печать и высокомерным молчанием встретили чужое навязчивое суждение. Единственная награда заключена была в самом трепете творчества.

Как мог Гумилёв — один из самых независимых, изящных, вольных и гордых людей, каких только приходилось встречать и можно вообразить, — как мог он выносить всю нищенскую тоску, арестантскую узость, подлейшую, унизительную зависимость днем и ночью от любого вздорного случая и любого упившегося властью скота? Что перетерпела его крылатая душа в эти черные дни, обратившие великую страну в сплошной вонючий застенок?

Никогда, ни в каком заговоре он участвовать не мог. Заговор — это стая. В обезумевшей, голодной, холодной России, заведенной за пределы того, что может стерпеть человек, — заговор из пяти людей уже не заговор, а провал и катастрофа. А у Гумилёва был холодный, скептический и проницательный ум. Я не думаю также, чтобы он удостоил допросчиков каких-нибудь разъяснений по поводу своего политического символа веры.

Но, знаете, сорвется иногда у человека, умеющего глубоко презирать и холодно ненавидеть, сорвется, может быть, даже совсем невольно, — всего лишь один, быстрый, как молния, пронзительный взгляд, но в нем палач мгновенно прочтет: и то, как он микроскопически мал, гадок, глуп, грязен и труслив в сравнении со спокойно стоящей перед ним жертвой, и то… что эта бесконечная разница пребудет во веки веков. И тогда конец. Тогда неизбежна смерть избраннику, тому, кого сам Бог отметил при рождении прикосновением своего перста на возвышенную жизнь и ужасную кончину.

Н. Войтинская. Н.Гумилев.

Но вот вопрос, где же был Горький, когда Гумилёв томился на Гороховой № 2, в одиноком молчании, ожидая своей участи? Мы что-то не слыхали о Горьком в связи с расстрелом Гумилёва. Или, может быть, на одном из заседаний «Всемирной литературы», где автор «Челкаша» так часто клал ноги на стол и плевал через губу, может быть, и сам Горький поймал на себе этот случайный, рассеянный взгляд в тот самый момент, когда Гумилёв кристаллизовал в своем сознании художественный образ Горького в подштанниках и туфлях?

Это бывает. Невидимые стальные нити протягиваются иногда от глаз к глазам и по ним пробегают, как искры, страшные мысли, не нуждающиеся в словесной форме.

А. Куприн

Использованы материалы Википедии и других сайтов Сети.

| Рубрики: | ЖЗЛ Литература История |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |