Какой будет предстоящая зима, когда начинаются зимние гадания на суженого, откуда идет бессмертный миф о воине-змееборце, зачем "слушают воду" и как в древности отмечали главный праздник года - рождение нового солнца Коляды на день зимнего солнцестояния.

Современное название месяца декабрь происходит от римского порядкового обозначения месяца — «десятый». Славяне же традиционно давали ему более образные названия, связанные с погодными явлениями этого времени года: «хмурень» (то есть — пора ранних сумерек и короткого светового дня), «просинец» (от предзимней синевы в красках пейзажа или первой снежной крупы), но чаще всего использовались наименования месяца, связанные с холодом и стужей — «студень», «студный», «стужайло».

-

Декабрь год кончает — зиму начинает.

-

Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст.

-

Декабрь-стужайло на всю зиму землю студит.

-

Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет.

-

В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты.

-

В декабре семь погод на дворе: веет, дует, кружит, рвет и метет.

-

Декабрь — месяц больших волчьих стай.

Считалось, что много инея на деревьях, большие снежные сугробы и глубоко промерзшая земля в декабре сулят хороший урожай на будущий год. А вот, если снег заваливал заборы вплотную, без промежутков — то, напротив, ожидалось неурожайное лето. Сырой и теплый декабрь предвещает поздний приход весны.

Существовали для декабря и более краткосрочные приметы, по которым можно было узнать погоду на ближайшие дни или часы:

-

Если небо закрыто тучами — это к скорой метели, а, значит, не стоит собираться в дорогу.

-

Низкие облака — к приближению холодов.

-

Кольцо вокруг солнца — к ненастью.

-

Круг около солнца или месяца зимою предвещает продолжительные метели с морозами.

-

Высокие и тусклые звезды в небе сулят потепление.

-

Сильно блестят зимою звезды — к морозу.

-

Если зимою лес шумит — ожидай оттепели.

-

Если самовар гудит — к морозу.

-

Запел снегирь, а сорока спряталась — к вьюге.

-

Снегирь зимою поет на снег, вьюгу и слякоть.

-

Воробьи дружно чирикают — к теплу.

-

Ворона кричит на полдень — к теплу, на север — к холоду.

-

Громкое воронье карканье — к сильному морозу.

-

Воробьи забираются в хворост, а синица пищит с самого утра — к усилению холодов.

-

Если волки воют под жильем — к морозу.

Всеволод Иванов. Русь Древнейшая. Улица в посаде.

Декабрь считался лучшим временем для заготовки дров — срубленная именно в эту пору, древесина была сухой и, следовательно, хранились дольше всего.

Какие же интересные народные праздники отмечались и отмечаются в декабре?

1 декабря — Платон и Роман

По первому дню зимы делали долгосрочные прогнозы о погоде на всю предстоящую зиму. Он как бы является зимой «в миниатюре», ее зеркалом.

-

Платон да Роман кажут зиму нам.

-

Каков Платон и Роман, такова и зима.

-

Коли на мучеников Платона и Романа день теплый, то и зима будет теплая.

-

Если случится в течение дня перемена, то сколько раз последует она, стольким же переменам подвергнется и зима.

4 декабря — Введение

В церковной традиции этот праздник знаменует Введение во храм Богородицы. В народном создании «введение» ассоциировалось с понятием «ввод», «начало», в смысле вступления зимы в свои права. Именно такой смысл отражают народные присказки и поговорки:

-

Введенье пришло — зиму привело.

-

До Введения если снег выпадет, то растает.

-

После Введения если снег пойдет, то ляжет зима.

-

В Введенье мороз — вес праздники морозны, тепло — все праздники теплы.

К Введению обычно прочно устанавливался санный путь и в связи с этим затевались пробные выезды на санях перед основными гуляниями, на которые месяц богат как никакой другой. Право открывать декабрьское веселье на Введение отводилось молодоженам: подбирались нарядные расписные сани, женщина одевалась в лучшие свои одежды, мужчина подпоясывался ярким кушаком и, управляя санями, старался показать свою удаль. Введенский выезд так и назывался «казать молодую».

По городам открывались Введенские ярмарки и торги. Так, в Москве традиционно устраивали продажу саней, также были популярны рыбные ярмарки с сельдью, навагой и камбалой.

Н.С.Самокиш. Тройка (на разгоне), 1905 г.

5 декабря — Прокоп

-

Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает.

На Прокопа принято было всей деревней выходить чтобы расставить вехи вдоль дорог, по которым путникам проще будет находить дорогу в метель и непогоду. Считалось, что с Прокопа окончательно устанавливается хороший санный путь. Удивительно как здесь имя поминаемого святого точно совпало (и не впервой) с сутью народных традиций.

На Прокопия собирались мужские братчины (то есть совместные празднования из продуктов принесенных в складчину с варкой общественного пива.).

Начинались ежедневные поездки мужчин в лес за дровами, которые продолжаться вплоть до весенних оттепелей. Вечерами же мужчины и парни санничали, то есть изготавливали сани и полозья, а за вечерней работой, когда вся семья собиралась вместе, принято было рассказываться сказки, фантастические истории и загадывать загадки.

7 декабря — Екатерина-санница.

В эту пору устраивались гонки на санях среди юношей и мужчин. Как правило, всей деревней народ собирался на каком-нибудь возвышении откуда хорошо было видно происходящее, чтобы поболеть за своих и оценить лошадей.

Девушки на празднике начинали присматривать себе женихов, а ближе к вечеру наступало время гаданий на суженого. Второй этап гаданий приходился на 13 декабря (Андрей Первозванный) — оба этих дня как бы предваряли самые важные святочные гадания.

-

Вечер под Екатерину — время ворожбы.

-

Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить.

-

Не спится, не лежится — все про милого грустится.

-

У невесты женихов сто один, а достанется один.

К.Маковский. Святочные гадания.

Мужчины же с Екатерины нередко уходили в извоз, нанимались на зимние работы. Явление это было достаточно массовым в связи с чем сформировался и дошел до нас целый культурный пласт связанный с песнями ямщиков-извозчиков, темой одинокой зимней дороги, различными дорожными советами и приметами.

-

Едешь на день, а хлеба бери на неделю.

-

В объезд — так к обеду, а прямо — так дай бог к ночи.

-

Не бойся дороги, были б кони здоровы.

-

Обратная дорога всегда короче.

-

У доброго коня версты недлинны.

-

Либо добыть, либо домой не быть.

-

Умный товарищ — половина дороги.

-

Где дорога, там и путь.

Константин Баумгертнер-Стоилов

10 декабря — Роман

Согласно народным приметам ко дню Романа рыбы хоронятся в зимовальных ямах и омутах, готовятся к зимовке. Однако, налимы, сиги и ряпушка идут на нерест. На лед выезжают целыми артелями для ловли снетка, которая продолжится до конца марта — пока держится лед.

Самому святому Роману принято было молиться о разрешении бесплодия и бесчадия.

12 декабря — Парамон

-

Утро красное — быть декабрю ясным.На Парамона снег — быть метелям вплоть до Николина дня.

13 декабря — Андрей Первозванный

Приметы и обряды дня неразрывно связаны с предыдущими гадании о суженом на Екатерину (7-го декабря) и погодными приметами на Егория (9-го декабря). Андрей Первозванный как бы «подтверждает» их результаты.

Девушки гадают о суженых — гадания на Екатерина и на Андрея являются как бы «репетицией» основных гаданий года, которые происходят на святки.

Вторично слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — предстоят морозы, бури, метели. Результат сверяют с тем, что дал Юрьев день.

14 декабря — Наум-грамотник.

По заведенному обычаю именно с этого дня маленьких детей начинали учить грамоте. Во-первых, лучшего времени для учения, чем долгие зимние вечера, крестьянину просто не найти, ведь сезон с весны по осень занят заботами об урожае. А во-вторых, покровитель этого дня Наум считался связанным с учебой: от слова «ум».

-

Пророк Наум наставит на ум.

-

Кто грамоте горазд — тому не пропасть.

-

Без муки нет науки.

-

Чему смолоду не научился — того и под старость не будешь знать.

-

Во время ученья нельзя есть, а то заешь выученное.

-

Если учишь по книге, то, окончив, должен ее закрывать, в противном случае все позабудешь.

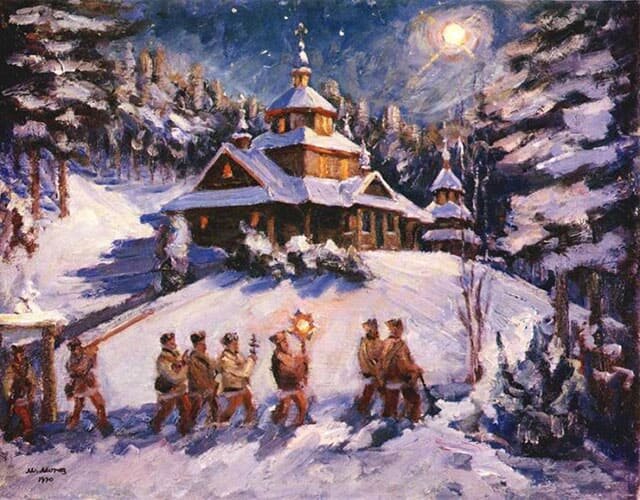

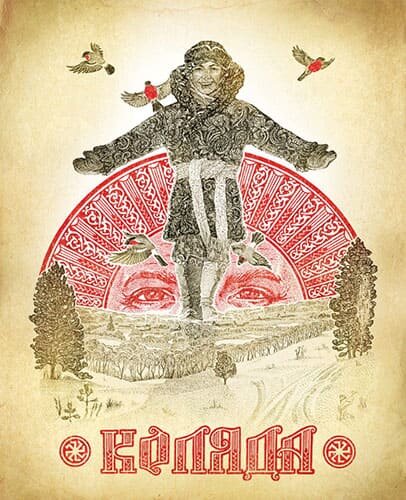

21 декабря — Коляда

Самым же широко отмечаемым в народе и значимым среди всех зимних праздников несомненно был день зимнего Солнцестояния (Коляда). Отмечался он в самый короткий день и самую длинною ночь в году (с 21 на 22 декабря) или — по другой версии — с 24-го на 25-е, на Солнцеворот. Именно в этот день, согласно народным преданиям, отмечали рождество Бога Коляды, который по сути представляет собой молодую ипостась центрального солнечного Бога славян Даждьбога. После этого начинался длительный период празднеств и гуляний, продолжавшийся около 2 недель (читать подробнее о том, почему праздники иногда длился долго и как это связано с соответствием лунного и солнечного цикла).

Почему же есть разные версии когда отмечался день Коляды? С 21 по 24-го световой день практически не увеличивается, солнце как бы стоит на месте, и только с 25-го начинается настоящий поворот к лету, свету и теплу, за счет прирастания светового дня. То есть отмечать поворотную точку в общем-то можно и 21 декабря (день с самой длинной ночью уже наступил, больше ночь увеличиваться не будет, закончено господство Тьмы) и 24 декабря (именно с этой даты световой день начинает ощутимо увеличиваться). Скорее всего, 21-е декабря все же более правильная дата, так как остальные праздники славян также привязаны к точкам равноденствия и солнцестояния. Неудивительно, что рождение христианского Иисуса Христа — один из важнейших праздников новой веры — приходится (в григорианском календаре) почти на то же самое время — в ночь с 24 на 25 декабря.

Автор неизвестен.

Но вернемся, к исконному смыслу праздника Коляды. Колядень — это первый день растущего солнца, которое называлось Коло (не отсюда ли и слово «календарь» — повторяющийся цикл солнечного движения, начинающийся с Коляды?) и, соответственно, первый день нового года, нового отсчета жизни по солнцу и под солнцем. Растущее солнце олицетворяет собой ребенка, новый цикл жизни. Таким образом праздник знаменует собой сезонный поворот, уход всего старого, отжившего, и приход всего сильного, нового и молодого. То есть Коляда — это очередное (и вечное) возвращение света, возрождение и торжество Солнца над Тьмою.

Главным атрибутом праздника был костер, как бы олицетворявший, призывавший и усиливавший солнце.

-

"В этом переходе от постепенной утраты к постепенному возрастанию светоносной силы солнца предки наши видели его возрождение или воскресение (=возжжение солнцева светильника) и в честь столь радостного события, совершавшегося в небе, зажигали по городам и селам костры. Так как около того же времени христианские правила установили праздновать Рождество Спасителя, называемого в церковных песнях «праведным солнцем, пришедшим с востока», то древлеязыческий праздник рождающемуся солнцу и был приурочен к Рождественским святкам." (А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу, Том 3).

Максим Кулешов. Коляда

На Коляду готовили ритуальный новогодний круглый пирог — каравай — по форме также напоминающий солнце. Большинство святочных игр также содержат символику солнца или поиска солнца: например, искание золотого колечка (=солнца сокрытого Змеем во мраке зимних облаков и туманов), прыжки через костры (что зеркально летним празднованиям на Купалу — день Летнего Солнцестояния). Другой обряд, связанный с огнем — это тушение повсюду «старого» огня и зажжение «нового».

Важной частью праздника было колядование — наряжение в личины и маски и хождение с песнями по дворам. В благодарность за песни и представление колядующих одаривали угощением, те же в ответ осыпали хозяев зерном на счастье и благополучие. Смысл данного действия скорее всего заключается в том, что колядующие изображают «чужих», «иномирных» существ, а также тотемных животных (частые образы — «коза», «медведь», «черт», «мертвец», старик», «старуха», «леший» и проч.), связанных с образами некоторых богов — то есть они как бы собирают угощение для Иного мира, выступают некоторым мостом между людьми и Предками (а также Богами и силами природы).

Песни-колядки — это не что иное как пожелания благополучия дому и просьбы о взаимном обмене подарками — караваями и пирогами. Славяне верили, что в эти светлые поворотные дни отверзаются небесные врата: вода в реках и источниках получает целебную силу, а боги рассыпают щедрые дары всему миру — все с чем обратишься к открытому небу непременно сбудется.

26 декабря — Евстрат, Евгений

С Евстрата наблюдают за погодой и солнцем в течение 12 суток. Каждый из 12 день покажет погоду одного месяца следующего года:

-

26 декабря — январь

-

27 декабря — февраль

-

28 декабря — март

-

29 декабря — апрель

-

30 декабря — май

-

31 декабря — июнь

-

1 января — июль

-

2 января — август

-

3 января — сентябрь

-

4 января — октябрь

-

5 января — ноябрь

-

6 января — декабрь

29 декабря — Аггей

Коли на Аггея сильный мороз, то он простоит до крещения. Если в этот день на деревьях иней, то святки будут теплые.

___________________________

*В заметке использовались материалы из книги «Круглый год, русский земледельческий календарь». Москва, издательство Правда, 1989 г.