Сухие столбы Даровые источники электричества |

СУХИЕ СТОЛБЫ

Несмотря на обнадёживающие результаты, жидкостные столбы оказались неудобны в обращении из-за постоянного подтекания электролита. Поэтому появилось желание создать “сухие” безэлектролитные источники тока. И после долгих поисков это оказалось возможным. Правда принцип их действия оказался иным.

С помощью окисленной поверхности алюминия удалось “выпрямить” случайные тепловые флуктуации напряжения на резисторах (тепловые шумы) и превратить их в постоянное напряжение.

Но как осуществить движение ионов в сухом столбе, если их там нет?

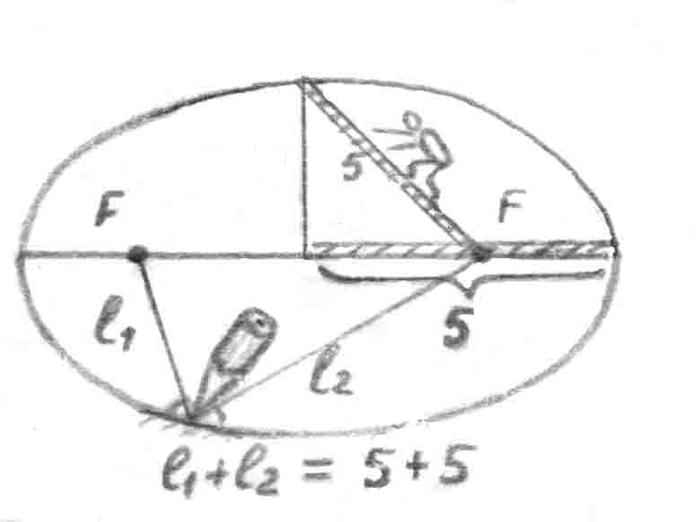

Вспомним суть жидкостного графитового столба. Фактически это несимметричная система (игла-пластина) на которую воздействуют симметричные колебания молекул.

Сухие несимметричные системы широко известны, это диоды. Первые диоды – детекторы представляли собой контакт тонкой иглы и кристалла полупроводника.

А может быть и в других веществах, например в чистых металлах, электронам легче

переходить через точечный контакт, в каком-то одном направлении? Тогда эти вещества должны приобретать некоторую разность потенциалов.

Размышления о плохом контакте иглы с металлом (или с жидкостью) привели меня к мысли об обычных диодах. Ведь кроме основного свойства выпрямлять ток у них может быть и это побочное свойство.

Чтобы это проверить я собрал 4 столба по 40 штук высоковольтных диодных сборок КЦ106Г (от старых телевизоров), в каждой из которых содержалось штук по десять кремниевых диодов вмурованных в пластмассу (всего 1600 штук).

Стал притрагиваться к каждому столбу электронным мультиметром

( а это был очень хороший дорогой мультиметр, с входным сопротивлением порядка нескольких десятков МОм, к сожалению неизвестного производства). Предчувствие не подвело, по отдельности на каждом столбе обнаружилось напряжение: 2.0мВ, 0.6мВ, 0.4мВ, 0.6мВ. А в сумме почему-то только 0.9мВ.

Возможно, не смотря на высокое входное сопротивление, мультиметр всё же подсаживает эту батарею.

Подключил слюдяной (советских времён) жёлто-коричневый керамический конденсатор 10 000 пФ на 2кВ (утечка практически равна нулю) . Ждать пока зарядится пришлось недолго. С момента прикосновения прибором на табло побежали убывающие числа: 70мВ, 20мВ, 15мВ, … Ничего себе! Значит тысяча кремниевых диодов на холостом ходу самопроизвольно заряжается примерно до 0,1В!

Так что же получается? Покупные диодные сборки вырабатывают даровое электричество?

Знаю-знаю, ты конечно сомневаешься. Да я и сам сомневаюсь. “И сам обманываться рад”,-- как писал классик. Но факты вещь упрямая.

17 апреля.

До сих пор непонятно от чего возникает ЭДС, то ли от разницы формы соприкасающихся тел в точке контакта, то ли от чего-то другого.

Но, начну по порядку.

Вчера изготовил ещё один столб с целью определить влияние геометрической формы.

Для этого вырезал 60 дисков (диаметром 21мм) из очень твёрдой стальной фольги (толщиной 0,1мм), смазал их лаком и припудрил порошком М6Ф1 (хотел, чтобы частицы порошка расположились в один слой). Это были очень твёрдые стальные шарики диаметрами от 0,08мм до 0,12мм (специально просеял, чтобы были одинаковые). Порошок со сталью должен был образовывать очень маленькие точечные контакты.

Второй диск был из медной фольги хорошо залуженной с одной стороны. Вминаясь в олово, шарик должен был образовать контактную лунку большой площади или вовсе припаяться к ней. Так получился “пирог из 60 коржей”.

Поместив этот столб в специальную струбцину, представлявшую собой маленькую электропечь, способную нагреваться примерно до пятисот градусов, я начал менять сжатие столба при помощи специальных зажимных болтов.

В некоторых случаях на концах столба действительно появлялось напряжение.

В данном случае напряжение 2мВ появлялось практически без сжатия.

После многочисленных опытов я стал склоняться к тому, что форма контакта если и влияет на ЭДС, то не слишком сильно, а причина всё же в окисных плёнках (ведь устойчивое напряжение появляется только после нагрева). Но опять же не всегда. Например в только что проведённом опыте ни точечный контакт стали со сталью, ни стали с оловом не привели к её появлению.

18 апреля 2025 года.

Менял также количество и материал дисков. Напряжение возникало во многих случаях. Иногда оно было в десятки раз превосходило то, которое могла бы дать даже самая лучшая одиночная термопара. Иногда оно сохранялось и после полного остывания изделия. Интересно то, что в удачных опытах всегда присутствовал диск из алюминия.

Иногда мне начинает казаться, что появление ЭДС связано не с геометрической формой сопри касающихся тел, а с тепловыми шумами.

Известно, что на концах любого резистора всегда наличествует хаотическое переменное напряжение вызванное флуктуациями зарядов в микромире.

Например на резисторе 10 кОм всегда существует переменное напряжение 1мкВ (если брать диапазон частот только до 10кГц). При сопротивления до 100МОм) оно достигнет величины порядка 0,1мВ. Примерно с такими величинами как раз и приходится иметь дело.

20 апреля.

Да, конечно это тепловые шумы! И ничем другим это явление быть не может.

И не надо гнаться за малыми сопротивлениями!

Не будет сопротивления, электроны пройдут сквозь вещество, как нейтрино сквозь планету. Ведь если они не получают они никаких толчков со стороны, то не получится и продольных колебаний.

Например при нагреве столба, собранного из стальных шариков, каждый из них покрывается окисью и он становится микроскопическим резистором дающим ничтожное напряжение.

На поверхности полупроводника в разных её точках постоянно присутствуют хаотические колебания потенциала. Замкнув их металлической пластиной мы получили бы очень малый средний потенциал колебаний, близкий к нулю нулю. На концах стержня, составленного из таких “пластин” суммарная амплитуда растёт, пропорционально корню квадратному из длины стержня (поскольку колебания хаотические). Но с ростом длины будет расти и сопротивление. Помноженное не квадрат переменного напряжения, оно даст ту же самую ничтожную мощность. Поэтому меняя размеры резистора, увеличить мощность не удастся.

Совсем иное происходит в стержне, составленном из окисленных алюминиевых пластин.

Там происходит выпрямление. Вспомним устройство общеизвестного электролитического выпрямителя. В нём вся поверхность алюминиевой пластины покрыта такими микроскопическими диодами.

Хаотические напряжения от разных точек поверхности, складываясь, дают уже не ноль, а некоторую очень малую пульсирующую величину одного направления..

По длине стержня она растёт уже не по корню квадратному, а арифметически. И если столб, будет, состоять из множества алюминиевых пластин, мощность будет зависеть только от их числа. Поэтому идея получать даровую энергию из окружающего тепла становится осуществимой.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ.

Чтобы у тебя сложилась целостная картина поисков сухого столба., напомню удачный опыт сделанный в конце апреля, когда напряжение появилось даже без предварительного нагрева. Это были лужёные медные диски и диски из алюминиевой фольги “покрашенные“ смесью лака с толчёной в ступке ржавчиной. Столб из 60 таких пар, сложенных оловом к ржавчине после очень сильного сжатия (тисками) сразу дал 4,5 мВ и держал это напряжение 9 дней.

И поскольку конца этому не было видно, я решил ускорить процесс -- отнёс агрегат в ванную и включил нагрев.

Когда дымление прекратилось (лак выгорел), и температура была чуть больше 500С, электронный мультиметр показал напряжение 110 мВ и сопротивление 43 кОм .

После отключения нагревателя и постепенного остывания, напряжение снизилось практически до нуля. Видимо образование окисных плёнок произошло не полностью.

Тогда я снова включил нагреватель. По мере нагрева сопротивление столба стало расти, а вместе с ним стало расти и напряжение:

0,2МОм -- 2 мВ,

0,5 Мом -- 4 мВ,

1,0 МОм -- 34 мВ,

1,2 МОм -- 116 мВ,

2,3 Мом -- 284 мВ.

Это на порядок больше, чем могла бы дать даже самая лучшая одиночная термопара.

11 мая.

Сделана попытка заменить ржавчину на порошок графита.

Собран столб из 50 медных дисков (от предыдущих опытов) медных дисков и 50 алюминиевых, “покрашенных” смесью лака ХВ-784 и графитового порошка ГЛ1.

Первоначальное сопротивление столба составляло 100 Ом, напряжение отсутствовало.

При нагреве до 600С сопротивление не изменилось. Усиление и последующее ослабление сжатия привело к появлению напряжения около 6мВ, при этом сопротивление (оно менялось от 0,1 до 200 МОм) практически не влияло на напряжение.

Решил испытать этот столб в режиме короткого замыкания.

Ночью 13 мая при напряжении 5,8 мВ и сопротивлении 200МОм столб был замкнут накоротко. Ровно через сутки снял перемычку. Сразу без задержки появилось напряжение 4,4 мВ. Ещё через пол суток оно увеличилось до 11 мВ и в дальнейшие несколько суток колебалось в пределах 6 - 12мВ (сопротивление продолжало превышать 200 МОм).

Одним словом оказалось, что сухой столб не боится коротких замыканий.

15 мая.

Искать где-то графит или толочь ржавчину дело нелёгкое. Поэтому я решил заменить её окисью железа, в большом количестве содержащейся в краске “ железный Сурик МА-15).

Был собран столб состоящий из 50 ячеек медь – сурик – алюминий, в котором по замыслу окись железа должна была даже в холодном состоянии окислить алюминий и создавать на нём одностороннюю проводимость, что исключило бы предварительный нагрев. Кроме того готовая краска легко и равномерно ложится на алюминий и могла бы послужить для скрепления дисков между собой, что тоже сильно упростила бы сборку.

Однако идея оказалась не такой уж хорошей. Собранный столб (сопротивление >200 МОм) дал напряжение всего лишь 1мВ. Очевидно прохождению тока мешали органические составляющие краски.

ВЫВОДЫ.

1. ЭДС без предварительного нагрева возникает только в присутствии окиси железа, окисляющего алюминий даже при комнатной температуре.

2. Медь можно заменить лужёной жестью от консервных банок.

3. Возникновение ЭДС многократно превышающей эффект Зеебека вызвано усилением “тепловых шумов” при нагреве.

Наилучшими являются варианты:

-- Алюминиевая фольга, “покрашенная” смесью порошка графита ГЛ-1 с лаком ХВ-784, и медными (или жестяными) дисками.

-- Алюминиевая фольга, “покрашенная” краской МА15 (железный сурик) и жестяными лужёными дисками (жесть от банок для сгущённого молока), дающий напряжение сразу без предварительного нагрева.

Варьированием сжатия без особого труда удавалось получать напряжения вблизи 8 мВ (при сопротивленииях столба вблизи 100 МОм).

Интересно, что за две недели столб, предоставленный самому себе, не только не потерял это напряжение, но даже увеличил его почти вдвое (примерно до 20 мВ).

24 июня.

Изготовлен аналогичный столб из 50 ячеек, в котором сурик заменён смесью лака с покупным порошком окиси железа Fe2O3 (чистая для анализа).

Он тоже без всякого предварительного нагрева давал напряжения но ИСЧИСЛЕМЫЕ УЖЕ В ВОЛЬТАХ при сопротивлениях столба около 1МОм. (Алюминий при этом заряжался отрицательно) . Увеличивая сжатие столба (гаечным ключом) удалось получить напряжение даже 5 ВОЛЬТ, но при более сильном сжатии (слесарными тисками) оно уменьшилось до 3В. Сопротивление при этом снизилось до 300 кОм.

Правда за неделю измерений напряжение самопроизвольно снизилось, до одного с небольшим вольта, но это тоже удивительно много.

Можно предположить, что это вызвано перераспределением напряжений между частицами порошка. Однако пока не ясно, произойдёт ли стабилизация напряжения на этом уровне.

При замыкании столба на стрелочный микроамперметр с внутренним сопротивлением 500 Ом , этот микроамперметр показал ток 2мкА, что соответствовало напряжению на нём 1мВ. Таким образом удалось вычислить и мощность столба, выделяемую наружу. Она составила величину порядка одного микроватта.

26 июня.

Уверен, что кроме радости ты сейчас испытываешь и сомнение. Ведь ржавчина с алюминием это термитная смесь. А вдруг при комнатной температуре эта реакция тоже идёт, только очень медленно и создаёт видимость нарушения второго закона термодинамики?

Зато алюминий с графитом уж точно не реагируют . Ведь карбид алюминия не только не образуется самопроизвольно, но и сам разлагается (в воде на гидроокись и метан).

Опыт с заменой ржавчины на графит уже был сделан 11 мая, он дал хорошие результаты. Но вот ответ на вопрос о его эндотермичности наверно сможет дать только время.

28 июня.

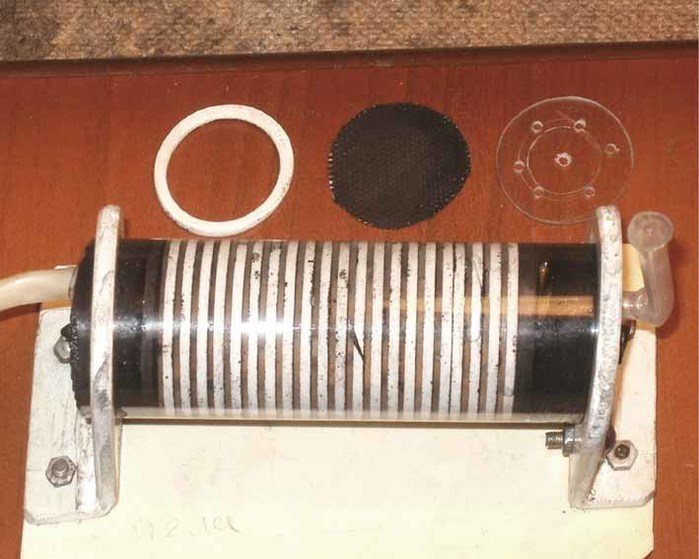

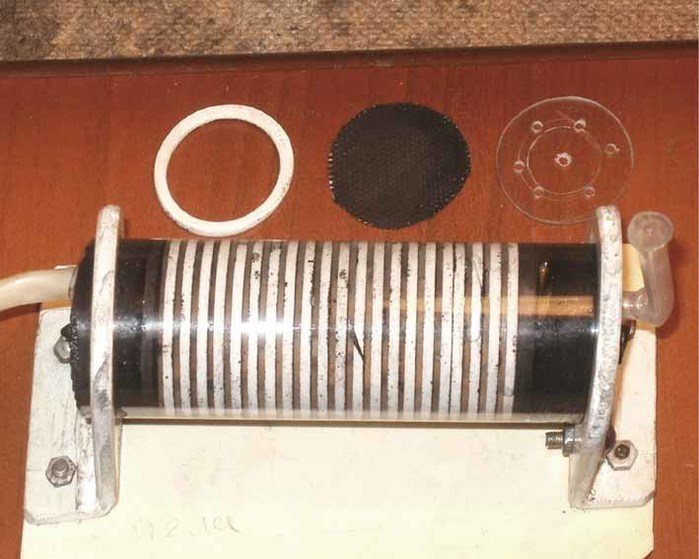

Однако конструкции на резьбовых стяжках получались громоздкими и трудоёмкими. Поэтом я решил изготовить твёрдый компактный столбик, который был бы ближе к практическому применению. Но меня смущало, будет ли прочен этот столб, диски которого соединены эпоксидным клеем, какова будет его электропроводность, и вообще удастся ли собрать такого зверя (ведь ячейки не должны соприкасаться, но должны пропускать ток).

ТЕХНОЛОГИЯ.

Сначала были изготовлены 50 трёхслойных дисков-ячеек представлявших собой кружочки алюминиевой и медной фольги склеенных густой смесью окиси железа (ч.д.а.) с эпоксидной смолой. Чтобы кружочки не соприкасались, между ними находилась тонкая капроновая сеточка. Толщина одной ячейки получилась раной 1мм.

Сложенные стопкой все эти ячейки давали напряжение 15 вольт (положительный потенциал приобрёл “медный” конец) и ток 1мкА (при замыкании на микроамперметр с внутренним сопротивлением 500 Ом).

К сожалению эпоксидная смола не проводит ток, и связь между ячейками осуществлялась случайными точечными контактами, поэтому суммарное напряжение упало до 4 вольт .

На пластину из оргстекла (шириной натянутого в ширину капронового чулка) накладывается слой алюминиевой фольги (толщиной 0,3мм) и закрепляется по краям скотчем. Затем сверху надевается нужный отрезок (натянутого в ширину) капронового чулка. Полученная таким образом капроновая поверхность намазывается тонким (насколько возможно) слоем густой смеси эпоксидного клея с окисью железа и выкладывается (в шахматном порядке) ровными кружочками медной фольги.

Затем сверху накладывается полиэтиленовый мешочек (для лёгкого отлипания затвердевшей смолы), сверху тонкий лист поролона, затем ровного гетинакса и наконец груз для вжатия медных дисков в смолу.

После затвердевания смолы по контурам медных кружочков аккуратно вырезаются трёхслойные диски – будущие ячейки столба. Их нужно было склеить. На этот раз для получения электропроводности они ДОЛЖНЫ соприкасаться.

Готовые ячейки смазываются эпоксидным клеем (уже без всяких добавок) и соблюдая полярность по очереди вставляются в трубку из ПВХ (они должны легко туда в входить). По торцам вставляются алюминиевые ленточки-контакты и (через ПВХ-прокладки) весь столб сжимается деревянными цилиндрами в слесарных тисках.

После окончательного высыхания готовое изделие нужно было вытолкнуть их трубки, испачканной эпоксидкой. Поэтому на всякий случай первая трубка-оправка была сделана двухслойной и разрезной. К счастью выталкивание прошло без особых проблем.

После снятия заусенцев получился весьма прочный цилиндрик диаметром 22мм, длиной ровно 40мм и весом 50г, дающий напряжение 4В при токе короткого замыкания 1мкА.

Это значит, что с объёма 15 куб. см можно снять порядка 4 микроватт даровой энергии (или нескольких ватт с двухметрового куба размером с комнату). Ничтожно мало конечно. Однако если это будет продолжаться вечно, то ещё как сказать… !

Несмотря на обнадёживающие результаты, жидкостные столбы оказались неудобны в обращении из-за постоянного подтекания электролита. Поэтому появилось желание создать “сухие” безэлектролитные источники тока. И после долгих поисков это оказалось возможным. Правда принцип их действия оказался иным.

С помощью окисленной поверхности алюминия удалось “выпрямить” случайные тепловые флуктуации напряжения на резисторах (тепловые шумы) и превратить их в постоянное напряжение.

Но как осуществить движение ионов в сухом столбе, если их там нет?

Вспомним суть жидкостного графитового столба. Фактически это несимметричная система (игла-пластина) на которую воздействуют симметричные колебания молекул.

Сухие несимметричные системы широко известны, это диоды. Первые диоды – детекторы представляли собой контакт тонкой иглы и кристалла полупроводника.

А может быть и в других веществах, например в чистых металлах, электронам легче

переходить через точечный контакт, в каком-то одном направлении? Тогда эти вещества должны приобретать некоторую разность потенциалов.

Размышления о плохом контакте иглы с металлом (или с жидкостью) привели меня к мысли об обычных диодах. Ведь кроме основного свойства выпрямлять ток у них может быть и это побочное свойство.

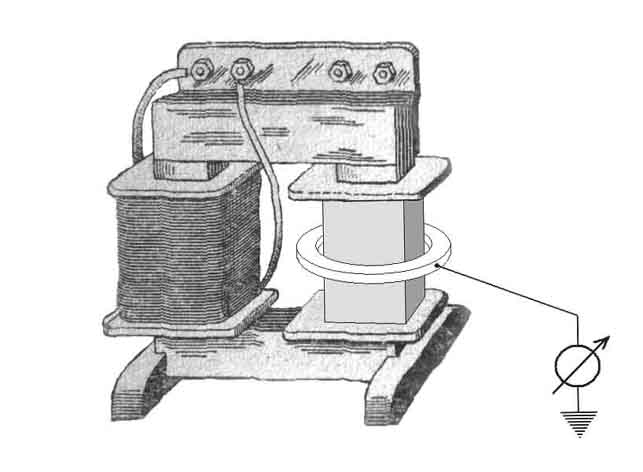

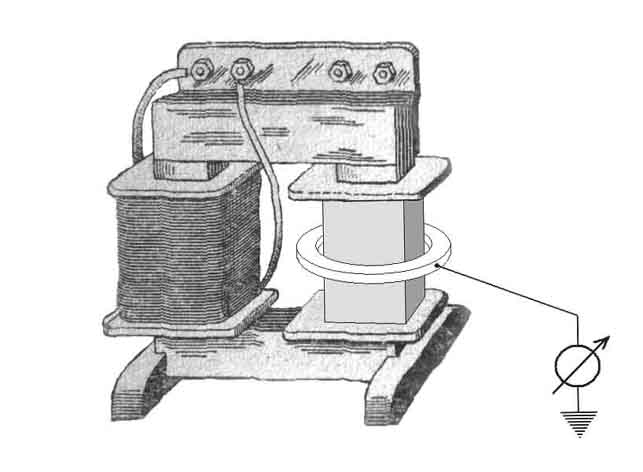

Чтобы это проверить я собрал 4 столба по 40 штук высоковольтных диодных сборок КЦ106Г (от старых телевизоров), в каждой из которых содержалось штук по десять кремниевых диодов вмурованных в пластмассу (всего 1600 штук).

Стал притрагиваться к каждому столбу электронным мультиметром

( а это был очень хороший дорогой мультиметр, с входным сопротивлением порядка нескольких десятков МОм, к сожалению неизвестного производства). Предчувствие не подвело, по отдельности на каждом столбе обнаружилось напряжение: 2.0мВ, 0.6мВ, 0.4мВ, 0.6мВ. А в сумме почему-то только 0.9мВ.

Возможно, не смотря на высокое входное сопротивление, мультиметр всё же подсаживает эту батарею.

Подключил слюдяной (советских времён) жёлто-коричневый керамический конденсатор 10 000 пФ на 2кВ (утечка практически равна нулю) . Ждать пока зарядится пришлось недолго. С момента прикосновения прибором на табло побежали убывающие числа: 70мВ, 20мВ, 15мВ, … Ничего себе! Значит тысяча кремниевых диодов на холостом ходу самопроизвольно заряжается примерно до 0,1В!

Так что же получается? Покупные диодные сборки вырабатывают даровое электричество?

Знаю-знаю, ты конечно сомневаешься. Да я и сам сомневаюсь. “И сам обманываться рад”,-- как писал классик. Но факты вещь упрямая.

17 апреля.

До сих пор непонятно от чего возникает ЭДС, то ли от разницы формы соприкасающихся тел в точке контакта, то ли от чего-то другого.

Но, начну по порядку.

Вчера изготовил ещё один столб с целью определить влияние геометрической формы.

Для этого вырезал 60 дисков (диаметром 21мм) из очень твёрдой стальной фольги (толщиной 0,1мм), смазал их лаком и припудрил порошком М6Ф1 (хотел, чтобы частицы порошка расположились в один слой). Это были очень твёрдые стальные шарики диаметрами от 0,08мм до 0,12мм (специально просеял, чтобы были одинаковые). Порошок со сталью должен был образовывать очень маленькие точечные контакты.

Второй диск был из медной фольги хорошо залуженной с одной стороны. Вминаясь в олово, шарик должен был образовать контактную лунку большой площади или вовсе припаяться к ней. Так получился “пирог из 60 коржей”.

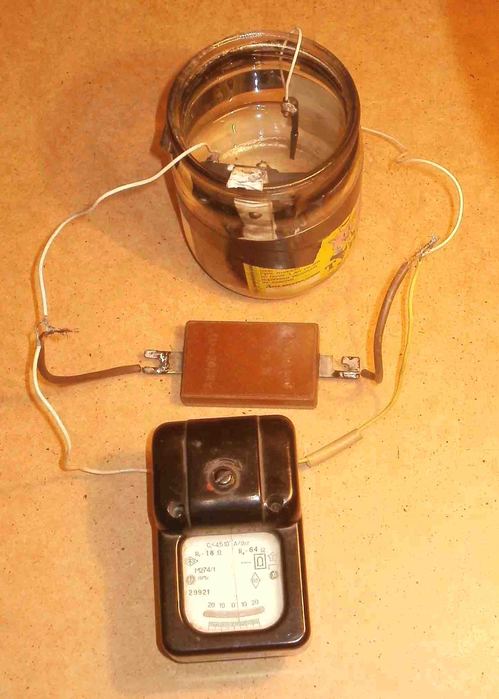

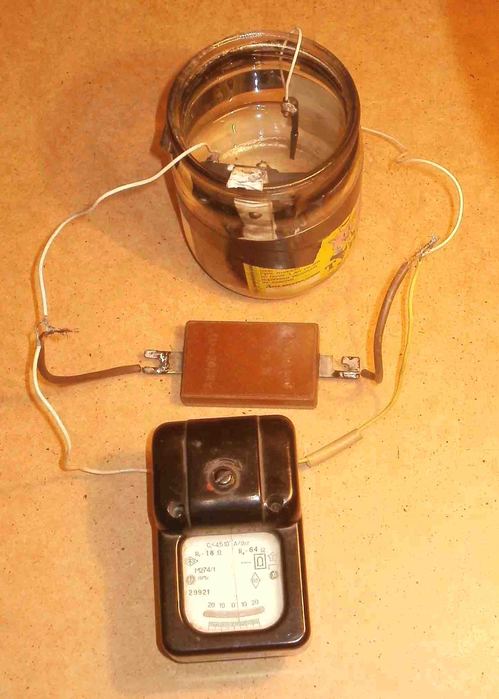

Поместив этот столб в специальную струбцину, представлявшую собой маленькую электропечь, способную нагреваться примерно до пятисот градусов, я начал менять сжатие столба при помощи специальных зажимных болтов.

В некоторых случаях на концах столба действительно появлялось напряжение.

В данном случае напряжение 2мВ появлялось практически без сжатия.

После многочисленных опытов я стал склоняться к тому, что форма контакта если и влияет на ЭДС, то не слишком сильно, а причина всё же в окисных плёнках (ведь устойчивое напряжение появляется только после нагрева). Но опять же не всегда. Например в только что проведённом опыте ни точечный контакт стали со сталью, ни стали с оловом не привели к её появлению.

18 апреля 2025 года.

Менял также количество и материал дисков. Напряжение возникало во многих случаях. Иногда оно было в десятки раз превосходило то, которое могла бы дать даже самая лучшая одиночная термопара. Иногда оно сохранялось и после полного остывания изделия. Интересно то, что в удачных опытах всегда присутствовал диск из алюминия.

Иногда мне начинает казаться, что появление ЭДС связано не с геометрической формой сопри касающихся тел, а с тепловыми шумами.

Известно, что на концах любого резистора всегда наличествует хаотическое переменное напряжение вызванное флуктуациями зарядов в микромире.

Например на резисторе 10 кОм всегда существует переменное напряжение 1мкВ (если брать диапазон частот только до 10кГц). При сопротивления до 100МОм) оно достигнет величины порядка 0,1мВ. Примерно с такими величинами как раз и приходится иметь дело.

20 апреля.

Да, конечно это тепловые шумы! И ничем другим это явление быть не может.

И не надо гнаться за малыми сопротивлениями!

Не будет сопротивления, электроны пройдут сквозь вещество, как нейтрино сквозь планету. Ведь если они не получают они никаких толчков со стороны, то не получится и продольных колебаний.

Например при нагреве столба, собранного из стальных шариков, каждый из них покрывается окисью и он становится микроскопическим резистором дающим ничтожное напряжение.

На поверхности полупроводника в разных её точках постоянно присутствуют хаотические колебания потенциала. Замкнув их металлической пластиной мы получили бы очень малый средний потенциал колебаний, близкий к нулю нулю. На концах стержня, составленного из таких “пластин” суммарная амплитуда растёт, пропорционально корню квадратному из длины стержня (поскольку колебания хаотические). Но с ростом длины будет расти и сопротивление. Помноженное не квадрат переменного напряжения, оно даст ту же самую ничтожную мощность. Поэтому меняя размеры резистора, увеличить мощность не удастся.

Совсем иное происходит в стержне, составленном из окисленных алюминиевых пластин.

Там происходит выпрямление. Вспомним устройство общеизвестного электролитического выпрямителя. В нём вся поверхность алюминиевой пластины покрыта такими микроскопическими диодами.

Хаотические напряжения от разных точек поверхности, складываясь, дают уже не ноль, а некоторую очень малую пульсирующую величину одного направления..

По длине стержня она растёт уже не по корню квадратному, а арифметически. И если столб, будет, состоять из множества алюминиевых пластин, мощность будет зависеть только от их числа. Поэтому идея получать даровую энергию из окружающего тепла становится осуществимой.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ.

Чтобы у тебя сложилась целостная картина поисков сухого столба., напомню удачный опыт сделанный в конце апреля, когда напряжение появилось даже без предварительного нагрева. Это были лужёные медные диски и диски из алюминиевой фольги “покрашенные“ смесью лака с толчёной в ступке ржавчиной. Столб из 60 таких пар, сложенных оловом к ржавчине после очень сильного сжатия (тисками) сразу дал 4,5 мВ и держал это напряжение 9 дней.

И поскольку конца этому не было видно, я решил ускорить процесс -- отнёс агрегат в ванную и включил нагрев.

Когда дымление прекратилось (лак выгорел), и температура была чуть больше 500С, электронный мультиметр показал напряжение 110 мВ и сопротивление 43 кОм .

После отключения нагревателя и постепенного остывания, напряжение снизилось практически до нуля. Видимо образование окисных плёнок произошло не полностью.

Тогда я снова включил нагреватель. По мере нагрева сопротивление столба стало расти, а вместе с ним стало расти и напряжение:

0,2МОм -- 2 мВ,

0,5 Мом -- 4 мВ,

1,0 МОм -- 34 мВ,

1,2 МОм -- 116 мВ,

2,3 Мом -- 284 мВ.

Это на порядок больше, чем могла бы дать даже самая лучшая одиночная термопара.

11 мая.

Сделана попытка заменить ржавчину на порошок графита.

Собран столб из 50 медных дисков (от предыдущих опытов) медных дисков и 50 алюминиевых, “покрашенных” смесью лака ХВ-784 и графитового порошка ГЛ1.

Первоначальное сопротивление столба составляло 100 Ом, напряжение отсутствовало.

При нагреве до 600С сопротивление не изменилось. Усиление и последующее ослабление сжатия привело к появлению напряжения около 6мВ, при этом сопротивление (оно менялось от 0,1 до 200 МОм) практически не влияло на напряжение.

Решил испытать этот столб в режиме короткого замыкания.

Ночью 13 мая при напряжении 5,8 мВ и сопротивлении 200МОм столб был замкнут накоротко. Ровно через сутки снял перемычку. Сразу без задержки появилось напряжение 4,4 мВ. Ещё через пол суток оно увеличилось до 11 мВ и в дальнейшие несколько суток колебалось в пределах 6 - 12мВ (сопротивление продолжало превышать 200 МОм).

Одним словом оказалось, что сухой столб не боится коротких замыканий.

15 мая.

Искать где-то графит или толочь ржавчину дело нелёгкое. Поэтому я решил заменить её окисью железа, в большом количестве содержащейся в краске “ железный Сурик МА-15).

Был собран столб состоящий из 50 ячеек медь – сурик – алюминий, в котором по замыслу окись железа должна была даже в холодном состоянии окислить алюминий и создавать на нём одностороннюю проводимость, что исключило бы предварительный нагрев. Кроме того готовая краска легко и равномерно ложится на алюминий и могла бы послужить для скрепления дисков между собой, что тоже сильно упростила бы сборку.

Однако идея оказалась не такой уж хорошей. Собранный столб (сопротивление >200 МОм) дал напряжение всего лишь 1мВ. Очевидно прохождению тока мешали органические составляющие краски.

ВЫВОДЫ.

1. ЭДС без предварительного нагрева возникает только в присутствии окиси железа, окисляющего алюминий даже при комнатной температуре.

2. Медь можно заменить лужёной жестью от консервных банок.

3. Возникновение ЭДС многократно превышающей эффект Зеебека вызвано усилением “тепловых шумов” при нагреве.

Наилучшими являются варианты:

-- Алюминиевая фольга, “покрашенная” смесью порошка графита ГЛ-1 с лаком ХВ-784, и медными (или жестяными) дисками.

-- Алюминиевая фольга, “покрашенная” краской МА15 (железный сурик) и жестяными лужёными дисками (жесть от банок для сгущённого молока), дающий напряжение сразу без предварительного нагрева.

Варьированием сжатия без особого труда удавалось получать напряжения вблизи 8 мВ (при сопротивленииях столба вблизи 100 МОм).

Интересно, что за две недели столб, предоставленный самому себе, не только не потерял это напряжение, но даже увеличил его почти вдвое (примерно до 20 мВ).

24 июня.

Изготовлен аналогичный столб из 50 ячеек, в котором сурик заменён смесью лака с покупным порошком окиси железа Fe2O3 (чистая для анализа).

Он тоже без всякого предварительного нагрева давал напряжения но ИСЧИСЛЕМЫЕ УЖЕ В ВОЛЬТАХ при сопротивлениях столба около 1МОм. (Алюминий при этом заряжался отрицательно) . Увеличивая сжатие столба (гаечным ключом) удалось получить напряжение даже 5 ВОЛЬТ, но при более сильном сжатии (слесарными тисками) оно уменьшилось до 3В. Сопротивление при этом снизилось до 300 кОм.

Правда за неделю измерений напряжение самопроизвольно снизилось, до одного с небольшим вольта, но это тоже удивительно много.

Можно предположить, что это вызвано перераспределением напряжений между частицами порошка. Однако пока не ясно, произойдёт ли стабилизация напряжения на этом уровне.

При замыкании столба на стрелочный микроамперметр с внутренним сопротивлением 500 Ом , этот микроамперметр показал ток 2мкА, что соответствовало напряжению на нём 1мВ. Таким образом удалось вычислить и мощность столба, выделяемую наружу. Она составила величину порядка одного микроватта.

26 июня.

Уверен, что кроме радости ты сейчас испытываешь и сомнение. Ведь ржавчина с алюминием это термитная смесь. А вдруг при комнатной температуре эта реакция тоже идёт, только очень медленно и создаёт видимость нарушения второго закона термодинамики?

Зато алюминий с графитом уж точно не реагируют . Ведь карбид алюминия не только не образуется самопроизвольно, но и сам разлагается (в воде на гидроокись и метан).

Опыт с заменой ржавчины на графит уже был сделан 11 мая, он дал хорошие результаты. Но вот ответ на вопрос о его эндотермичности наверно сможет дать только время.

28 июня.

Однако конструкции на резьбовых стяжках получались громоздкими и трудоёмкими. Поэтом я решил изготовить твёрдый компактный столбик, который был бы ближе к практическому применению. Но меня смущало, будет ли прочен этот столб, диски которого соединены эпоксидным клеем, какова будет его электропроводность, и вообще удастся ли собрать такого зверя (ведь ячейки не должны соприкасаться, но должны пропускать ток).

ТЕХНОЛОГИЯ.

Сначала были изготовлены 50 трёхслойных дисков-ячеек представлявших собой кружочки алюминиевой и медной фольги склеенных густой смесью окиси железа (ч.д.а.) с эпоксидной смолой. Чтобы кружочки не соприкасались, между ними находилась тонкая капроновая сеточка. Толщина одной ячейки получилась раной 1мм.

Сложенные стопкой все эти ячейки давали напряжение 15 вольт (положительный потенциал приобрёл “медный” конец) и ток 1мкА (при замыкании на микроамперметр с внутренним сопротивлением 500 Ом).

К сожалению эпоксидная смола не проводит ток, и связь между ячейками осуществлялась случайными точечными контактами, поэтому суммарное напряжение упало до 4 вольт .

На пластину из оргстекла (шириной натянутого в ширину капронового чулка) накладывается слой алюминиевой фольги (толщиной 0,3мм) и закрепляется по краям скотчем. Затем сверху надевается нужный отрезок (натянутого в ширину) капронового чулка. Полученная таким образом капроновая поверхность намазывается тонким (насколько возможно) слоем густой смеси эпоксидного клея с окисью железа и выкладывается (в шахматном порядке) ровными кружочками медной фольги.

Затем сверху накладывается полиэтиленовый мешочек (для лёгкого отлипания затвердевшей смолы), сверху тонкий лист поролона, затем ровного гетинакса и наконец груз для вжатия медных дисков в смолу.

После затвердевания смолы по контурам медных кружочков аккуратно вырезаются трёхслойные диски – будущие ячейки столба. Их нужно было склеить. На этот раз для получения электропроводности они ДОЛЖНЫ соприкасаться.

Готовые ячейки смазываются эпоксидным клеем (уже без всяких добавок) и соблюдая полярность по очереди вставляются в трубку из ПВХ (они должны легко туда в входить). По торцам вставляются алюминиевые ленточки-контакты и (через ПВХ-прокладки) весь столб сжимается деревянными цилиндрами в слесарных тисках.

После окончательного высыхания готовое изделие нужно было вытолкнуть их трубки, испачканной эпоксидкой. Поэтому на всякий случай первая трубка-оправка была сделана двухслойной и разрезной. К счастью выталкивание прошло без особых проблем.

После снятия заусенцев получился весьма прочный цилиндрик диаметром 22мм, длиной ровно 40мм и весом 50г, дающий напряжение 4В при токе короткого замыкания 1мкА.

Это значит, что с объёма 15 куб. см можно снять порядка 4 микроватт даровой энергии (или нескольких ватт с двухметрового куба размером с комнату). Ничтожно мало конечно. Однако если это будет продолжаться вечно, то ещё как сказать… !

|

|

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУМАГИ И ГРАФИТА. |

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУМАГИ И ГРАФИТА.

(Отрывки из писем друзьям).

8 мая 2024.

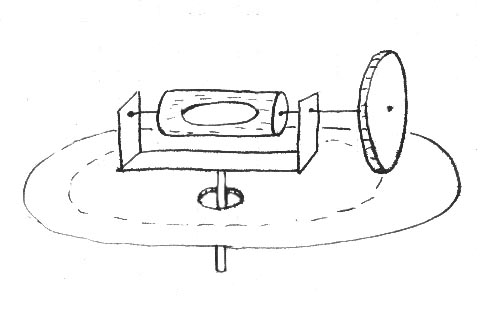

Как выяснилось, все эти изделия очень удобно размещать в пластмассовых трубках (ПВХ) с наружным диаметром 24мм и внутренним диаметром 22мм (в продаже они длиной по 2 метра).

Изготовил множество графитовых дисков диаметром 21,5мм под внутренний диаметр трубки, толщиной 2мм. Изготовление распорок и сборка изделий это теперь процессы отработанные так что особого труда не представляют. Жаль только, что много графита уходит “в стружку” даже если пилить на станке лобзиком. Длину трубок пока делаю по 50см. Это как-то удобнее, да и смотрятся лучше.

Проблема пока с пробками. Это только кажется что делать их просто. При точении, резина деформируется и диаметр трудно угадать. А герметичность нужно сделать идеальной. Хорошо, что при вставлении контактного стержня пробка немного распухает и форму можно потом подкорректировать шкуркой.

Сначала хотел изготовить три варианта: с аспирином, с соляной кислотой и со щёлочью, чтобы посмотреть какая среда окажется лучше.

(Метровая трубка с поваренной солью и с 56-ю порошковыми дисками уже была изготовлена, поэтому я её в расчёт не брал. Она и сейчас прекрасно работает и выдаёт свои 20 мкА, а ЭДС почему-то за прошедший год даже увеличилась и достигла 102 мВ.)

Первую трубку с 24 элементами я наполнил раствором аспирина.

Получилось довольно прилично, целых 67мВ. Это почти 2мВ на одну гальваническую ячейку. Однако ток (при нагрузке 500 Ом) получился ничтожно малым, всего 2мкА. Наверно это результат низкой концентрации аспирина (больше 2% не растворяется). Конечно в спирте аспирин растворяется гораздо лучше, но такое роскошество мне не по карману.

Через пол года (в холостом режиме) я разобрал этот столб. Электролит оказался рыжего цвета. Значит эпоксидная смола постепенно разъедается аспирином. Такой вариант никуда не годится.

Вторую трубку я наполнил раствором соляной кислоты разбавленной в отношении 1:3 .

Результат меня тоже разочаровал. То ли где-то при сборке наложились сразу две прокладки и неточное отверстие перекрылось, то ли какая-то другая ошибка (собирал ночью), короче получилось всего несколько милливольт. К тому же почему-то началась переполюсовка и к утру стало даже минус 9мВ.

Хотел повторить опыт, но отложил это дело до лучших времён. И со щёлочью возиться не стал, она резину разъедает. Было уже и так очевидно, что от состава электролита мало что зависит. Всё равно будет около милливольта на ячейку.

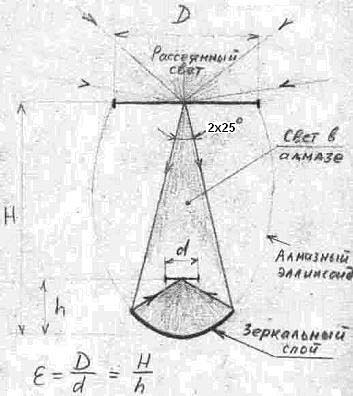

Зато появилась более заманчивая идея. Поскольку напряжение зависит от размера “иглы”, я решил использовать частицы порошка. В смеси с эпоксидной смолой они образуют кластеры, как гроздья винограда. Таким образом с электролитом контактируют частицы размерами меньше 0,1мм. Получается графит поверхность которого состоит из мельчайших точечных электродиков.

Сложив вместе такой порошковый диск и диск из компактного графита, я получил “пирожок” как бы из двух различных графитов -- рыхлого и плотного.

В качестве электролита взял хорошо проявивший себя раствор поваренной соли.

В трубку длиной 35см поместились 24 ячейки и можно было ожидать появления ЭДС порядка двух–трёх десятков милливольт. Но теория всё-таки сработала “в хорошую сторону” – прибор показал целых 700 мВ! Ток тоже увеличился. Аж до 200мкА! Это потому что теперь вместо маленького отверстия работает вся площадь диска.

Как видишь, результаты обнадёживают, если только тут не сказывается разница в свойствах графита от разных поставщиков. Литейный графит ГЛ1 и тот, что из Китая могут содержать неодинаковые примеси, тогда всё устройство превращается в обычный вольтов столб. Надо всё проверить – взять не ГЛ1, а опилки от точения компактного графита.

Допустим, что этот эффект не случаен и будет повторяться. Что это сулит в дальнейшем?

Ты ведь знаешь, я люблю помечтать …

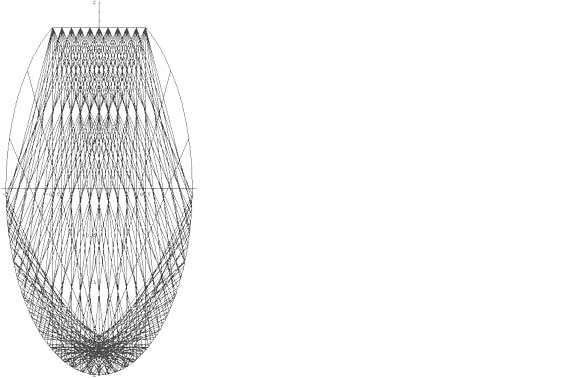

Поскольку размер “игл” теперь не более 0,1мм, то и расстояние между пластинами можно сделать того же порядка. Иными словами это будет просто мокрый пористый картон толщиной не более 1мм. Сто двадцать ячеек в трубке длиной 36см дадут ЭДС 3,5В.

А связка 10х10 таких трубок в параллель дадут ток 20мА.

Получится ящик размером 36х25х25см способный вечно питать небольшой светодиод.

Весить он конечно будет килограмм пятьдесят, но его уже реально изготовить в домашних условиях.

А, вот ещё что. Пористую пластину делать не обязательно. Можно просто смазать графитовый диск с одной стороны эпоксидкой и посыпать графитовым порошком. Или “покрасить” смесью графита в быстросохнущем лаке.

25 мая 2024.

Суть множества новых разрозненных опытов можно свести к трём направлениям.

1). Как я уже говорил в прошлом письме, для начала я сложил парами диски (толщиной по 3мм) из порошкового и компактного графита и собрал столб из 24 гальванических ячеек.

Он сразу дал чудовищные результаты: 700 мВ (28 мВ на одну ячейку) и ток 200 мкА .

Однако возможно порошок ГЛ-1 и компактные графитовые стержни имели различие в химическом составе и поэтому получился простой вольтов столб.

Тогда я взял порошок полученный из отходов от точения компактного графита. Результат получился примерно такой же. И всё же какие-то сомнения остались.

Кроме того за три недели ЭДС этого столба снизилась до скромных 85мВ (2,5 мВ/яч).

Скорее всего это вызвано изменением поверхности порошковых дисков. Тут можно только строить догадки. Ясно одно, все эти нестабильности требуют многократного повторения опытов.

Но поскольку я уже так изгадил квартиру графитом, что и за год не отмоешь, решил вернулся к старой схеме с графитовыми иглами. Она всегда давала очень неплохие, а главное стабильные результаты.

2). Нужно было только эту схему немного усовершенствовать.

Если в центре каждого диска сделать небольшой выступ (иглу), чтобы он только высовывался через отверстие в прокладке, то ЭДС должна значительно увеличиться.

Но компактный графит оказался слишком хрупким. Пришлось взять порошковые диски на эпоксидной смоле и проточить торцы так, чтобы оставался нужный пупырышек диаметром 3мм и высотой 2мм. Получился столб из 12 ячеек длиной 13 см (с пробками18см).

Этот столб первоначально дал 102 мВ. При этом выступы заряжались положительно относительно плоской стороны соседнего диска. А через сутки напряжение самопроизвольо увеличилась до 148 мВ (и стало 12 мВ на ячейку).

Ток при этом (на нагрузке 500 Ом) в первый момент достигал ток 80мкА, но в течение нескольких минут снижался до 10 мкА .

Думаю, это неплохой результат и на нём можно остановиться.

Тем более что графитовый порошок, как я понял, достать проще.

Правда у порошковых дисков есть один недостаток. Они имеют большой разброс по сопротивлению от десятков Ом до десятков кОм (тогда как у компактных сопротивление практически отсутствует) и для данного опыта их приходилось специально выбирать.

3). Однако мне захотелось произвести ещё один опыт – сделать поверхности дисков неодинаковыми. Для этого я взял 11 дисков (для 10 ячеек) из компактного графита и на обычной свечке закоптил одну сторону каждого из них.

Сажа это очень чистый графит, только аморфный, поэтому поверхности дисков остались углеродными но стали отличаться структурой. И поскольку сажа не смачивается водой

каждый диск пришлось окунуть в спирт (водку).

Этот столб первоначально дал скромные 45 мВ, причём графит заряжался положительно, а сажа отрицательно. Затем, примерно через пол часа, произошла переполюсовка и сажа стала на 2,3 мВ положительнее графита. Через 2 часа эта разница достигла уже 8 мВ, а через двое суток 10,4 мВ на одну ячейку.

Это явление пока осталось без объяснения. Но если установившаяся разница каждый раз будет одна и та же, то с этим можно примириться. Зато теперь можно заменить 5-мм распорку на кружочек из тонкой стеклоткани. При такой замене напряжение снижается примерно вдвое, но зато длина ячейки уменьшается сразу в несколько раз, а значит резко уменьшается и длина всего столба. Поэтому заменяя распорки стеклотканью (или даже пористой бумагой) возможно удастся делать многослойные столбы очень малых размеров ( ~1 вольт на 10см длины).

Но и этот изготовленный столб получился довольно компактным. Его длина составляла всего 8,5см и при 10 ячейках он давал 104 мВ. Только вот ток он давал слишком малый.

При подключении нагрузки 500 Ом сначала наблюдался рывок до 30мкА , но через несколько секунд ток спадал почти до нуля (~ 1 мкА).

P.S. Спустя пол года эдс упала до 68мВ ( 7мВ на ячейку), а ток при нагрузке 500 Ом за несколько секунд падал с 45 мкА и за минуту до 5мкА.

Резюме

1). Сложение попарно порошковых и компактных дисков даёт очень большую ЭДС, но результаты нестабильные и пока оставляют сомнение.

2). Диски с выступами дают хорошие стабильные результаты, но не позволяют безгранично уменьшать расстояние между дисками, а значит и длину всего столба.

3). Закопченные диски позволяют создавать многослойные столбы малых размеров, но ток почему-то очень мал.

Вывод.

Не имея времени и средств расширять исследования, придётся остановиться на втором варианте. Он прост и не оставляет сомнений. А убедительность сейчас самое главное.

Кроме того порошковая технология позволяет обойтись без пыльной механообработки.

Так что должно получаться примерно следующее.

В трубке длиной пол метра должно поместиться не менее полусотни ячеек дающих в сумме 600мВ в холостом режиме , а при коротком замыкании 10мкА.

Пять таких столбов это уже 3 вольта, как у литиевой батарейки. Только вот ток очень уж мал. Возможно этого хватит для питания электронных часов. А вот для зажигания самого маленького светодиода требуется 10 000 мкА. Тут наверно нужен конденсатор с прерывателем, способные включать его на 0,1 секунды через каждые полторы минуты.

Мало! Но зато это даровая энергия!

11 ноября 2024.

Ещё в начале ноября наделал два десятка шайб из тонкого гетинакса диаметром 21,5мм с 3мм отверстием в центре . Пытался прессовать их вместе с порошком смешанным с эпоксидной смолой в отношении 10:1. Надеялся получить графитовые диски прямо на шайбе с выпирающими из отверстия пупырышками. – Ничего не вышло. Смесь оказалась слишком сухой и к шайбе не приклеивается. Увеличил содержание смолы до 20%. Теперь шайба держится на графите, зато диски получились неэлектропроводными. Ну, действительно! Графит вообще ни к чему не липнет, и чтобы его частичка удерживалась в общей массе, её надо охватить смолой со всех сторон. Но тогда она покроется диэлектриком. Можно конечно поиграть процентами и добиться образования кластеров наподобие гроздей винограда. Но это долгая история. И я потерял интерес.

14 ноября.

Решил увеличить расстояние между дисками устанавливая сразу по две пористые прокладки. Однако напряжение даже снизилось до 28мВ.

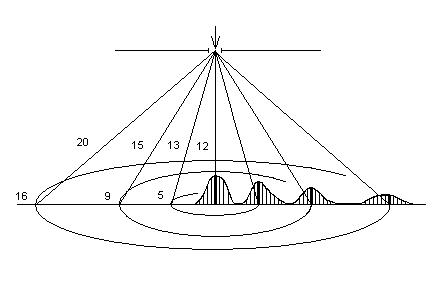

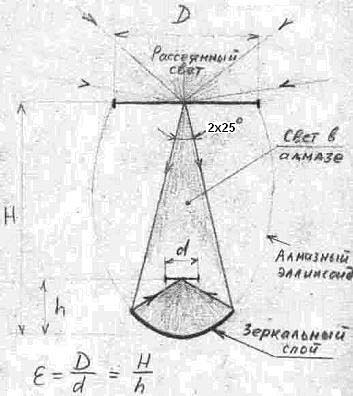

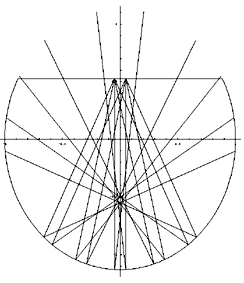

И только потом я понял причину. Дело в том, что “ ионные лучи” расходятся, под углами примерно 45 градусов в обе стороны. Тогда, чтобы “осветить” всю площадь графитового анода, расстояние между шайбами должно быть около 0,7 мм. Дальнейшее увеличение расстояние бесполезно, лучи просто будут накладываться без увеличения тока, а рост внутреннего сопротивления даже уменьшит напряжение на нагрузке (на микроамперметре).

Что касается самой эдс, то оно вовсе не должно меняться. Если площадь анодной площадки на один ионный луч не меняется, то и отношение её к площади “отверстия”, которое испускает ионы будет постоянным, а следовательно постоянной будет и эдс.

Попробовал смешивать графит не с эпоксидной смолой, а с бесцветным нитролаком НЦ-218 до получения сиропообразной взвеси. Она легко наносится на мелкую пластмассовую сеточку из которой делают “газовые” шарфики или колготки (и даже на бумагу), и засыхает намного быстрее чем эпоксидная смола. Кроме того, растворитель лака испаряется, остаются только соприкасающиеся частицы графита, поэтому электропроводность получается даже лучше, чем при смешивании с эпоксидной смолой.

После высыхания сетка позволяет отделить от подложки листы тонкого электропроводного материала из которого можно вырезать ножницами графитовые диски любого размера.

Оптимальное расстояние между дисками должно быть примерно равно расстоянию между отверстиями (тогда “освещаемая” ионами площадка окажется достаточных размеров).

Это объясняется тем, что ЭДС столба определяется только отношением площади “освещаемой” площадки к площади отверстия, а значит фактически определяется отношением диаметров отверстий к расстоянию между ними. И не надо искать никаких других соотношений.

Одновременное уменьшение обоих этих размеров позволяет уменьшить расстояние между дисками, а значит и уменьшить длину всего изделия. Если же уменьшать только размеры отверстий, то выигрывая в напряжении, мы проиграем в величине тока.

Придётся остановиться на “рукотворных” отверстиях диаметром 2мм на расстоянии ~10мм друг от друга. Главное, что диски теперь без особой пачкотни, можно делать любых размеров (они получаются довольно эластичными). Возможно удастся изготавливать “графитовые” диски даже формата А4 и собирать их стопками, как бумагу для принтера.

19 ноября.

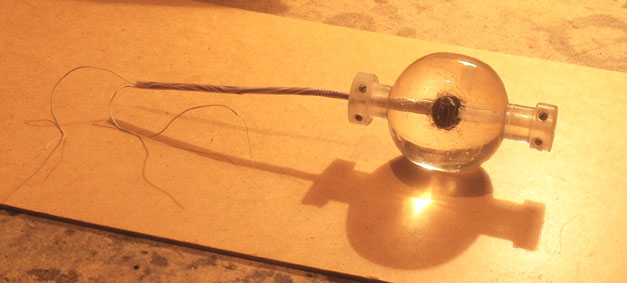

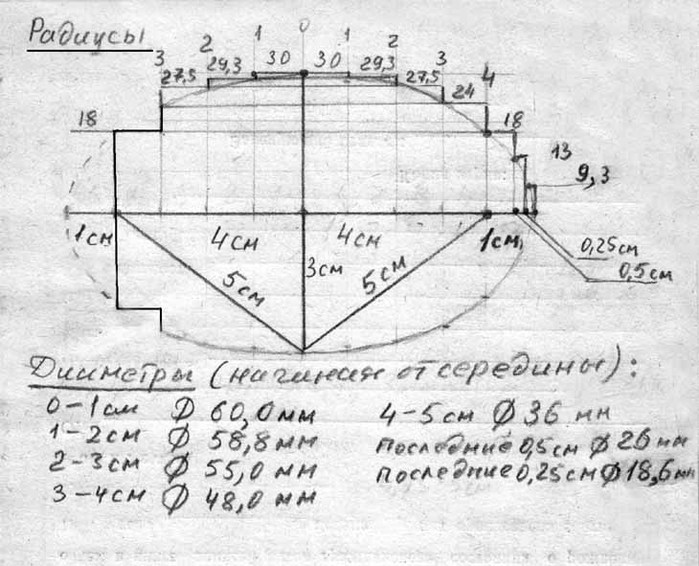

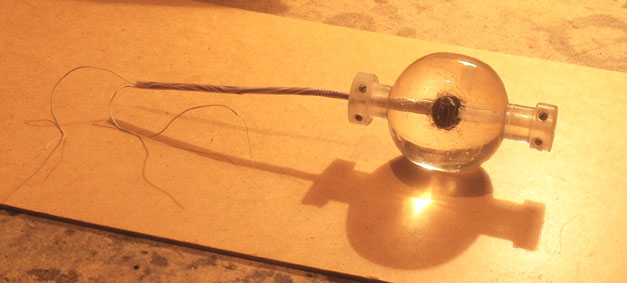

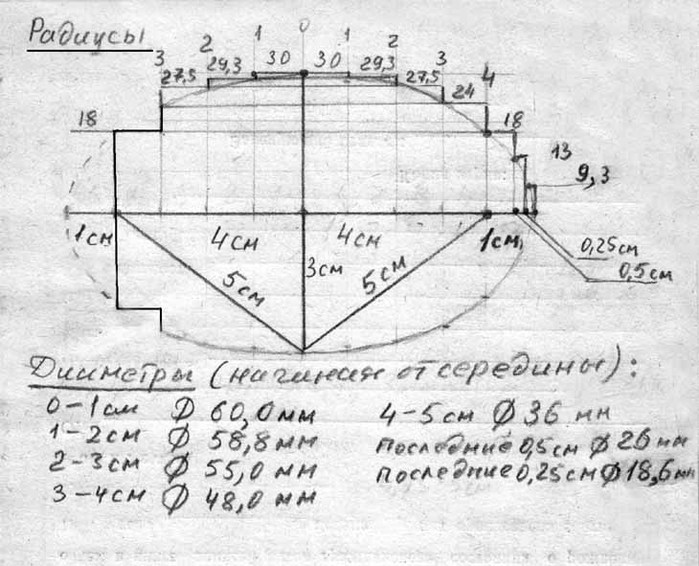

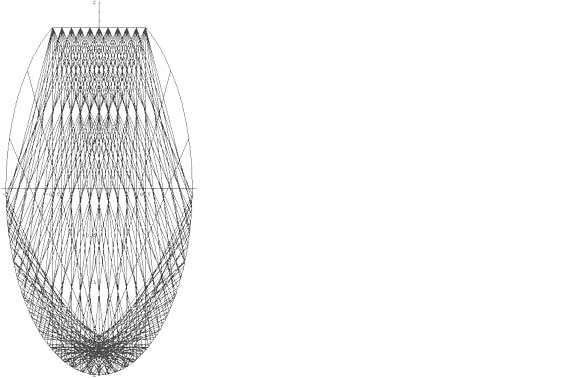

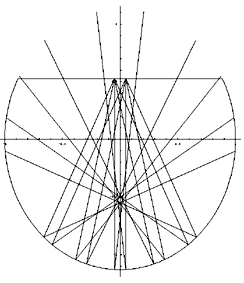

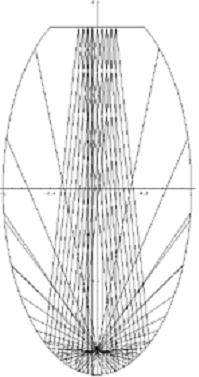

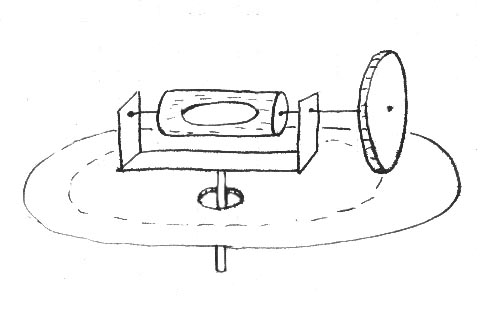

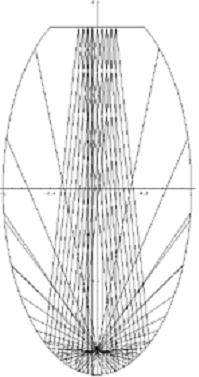

Решил изготовить реально исполнимую конструкцию с использованием теоретических рассуждений. Вот эскиз одной её ячейки.

А вот всё изделие в сборе.

Тут всё та же ПВХ трубка с наружным Ф24мм и внутренним Ф22мм. Для придания нужной толщины (3,5мм), кружочки из сукна я складывал по три штуки. Гетинаксовые шайбы Ф21,5мм (0,5 мм в минусе от 22мм) имеют по 7 отверстий Ф2 и в готовом виде выглядят неожиданно ажурно (на этом эскизе они изображены пунктиром).

Для изготовления графитовых дисков пришлось взять мелкоячеистую синтетическую ткань из которой для женщин делают “газовые ” шарфики. Под микроскопом она представляет собой сеточку из сложнейших “морских узлов” тончайшей лески, примерно как у капронового чулка, только ячейки помельче. Безошибочно сплести их миллионы под силу только машинам. Для меня это уже “нанотехнология”. И то, что удалось проехаться на такой лошадке можно считать большим успехом.

Легче всего взять небольшой кусочек такой ткани и покрасить лаково-графитовой суспензией на куске стекла покрытого скотчем (чтобы потом легко отделить высохшую “лакоткань” ).

Затем на листе резины (твёрдость надо подобрать), легонько поворачивая заточенную (слегка зазубренную) стальную трубочку, вырезать (высверлить) нужное количество графитовых дисков. На рисунке они изображены сплошными чёрными линиями.

Толщина их не должна превышать1мм. Та сторона , что прилегала к стеклу, у них совершенно плоская, её при сборке нужно прикладывать к плоской шайбе (с отверстиями). Вторая сторона у графитовых дисков получается более шероховатая, на неё накладываются кружочки из войлока или по несколько кружочков сукна, чтобы при сжатии получилась толщина 3,5мм. Войлок на рисунке обозначен двойной косой штриховкой.

Перед сборкой диски нужно слегка отжать в рассоле, чтобы выдавить из них воздух. А в собранном виде лишняя жидкость из них сама выйдет при сдавливании собранного столба пробками.

Контактные графитовые стержни (диаметром 8мм), выходящие наружу сквозь резиновые пробки, можно аккуратно вытащить из круглых батареек (от старого “китайского” фонарика).

А чтобы не было сомнений в абсолютной одинаковости химического состава, лучше распилить один такой стержень на две части и вставить их в трубку спилами внутрь (навстречу друг другу).

Десять таких “войлочных” гальванических ячеек составили столбик длиной 5см.

Общая длина изделия 10см, вес 110 г.

В первый момент напряжение на столбе составило 192 мВ. Ток при нагрузке 500 Ом превысил 100 мкА (авометр ТЛ-4 показал 0,2мА). И только спустя примерно 1 минуту микроамперметр перестал зашкаливать и минут через пять снизил показания до 70 мкА (ждать дольше мне надоело).

Я так подробно тебе всё это рассказываю, потому что результат показался мне важным.

Самый первый мой столб в ПВХ трубке был длиной 1м из компактных графитовых дисков образующих 50 гальванических ячеек. Он давал 100мВ (2мВ/ячейку) и начальный ток 20мкА.

Сегодняшний столб получился в 20 раз короче, и давал ток в 10 раз больший.

Получается , что объёмную мощность удалось повысить более чем в 200 раз!

Конкретно он даёт 0,2В*0,1мА/ 15куб.см.~ 1 ватт на кубический метр.

А если его размеры (диаметр 2см и длину 5см) увеличить всего лишь в 10 раз (2см, и 5дм), то он должен дать 10мА и при напряжении ~2В. Этого достаточно для “вечного” (10 ^9 часов) горения светодиода АЛ102А. Весить такой источник будет не больше 15кГ.

21 ноября 2024.

Что если просто покрасить обычную бумагу? Это ведь тоже пористая среда. Одна сторона получится из сплошного графита, а часть порошка проникнет на глубину и создаст тонкие графитовые столбики. Ведь это же идеальные иглы! Остаётся только добавить третий слой – сам электролит, точнее пропитанная им бумага.

Ну, промокашку сейчас достанешь разве что в музее, зато в продаже есть бумажные салфетки. Нужно только чтобы они не растворялись в воде. На худой конец можно взять даже газетную бумагу.

Толщина книжного листа примерно 0,1мм. Ну пусть два слоя вместе с графитом будут пол миллиметра. Тогда тысяча трёхслойных ячеек это всего лишь 50см.

Как мы теперь знаем, одна ячейка может давать от 2 до10мВ. Значит полуметровая трубка набитая бумажными кружочками даст напряжение не менее 2В.

Однако для сечения трубки в 3 квадратных сантиметра это всего лишь10-100 мкА.

А для получения хотя бы 1-10 мА нужна площадь в 100 раз большая.

Обычный формат А4 это как раз 3 квадратных дециметра. Вот на это наверно и надо ориентироваться. . Светодиод будет гореть гарантированно

Но десяток пачек бумаги для принтера это тоже довольно дорогое удовольствие.

26 ноября 2024.

“Соблаговолите выбрать (пистолеты)!”--, как говорил Базарову Павел Петрович Кирсанов.

Вот и передо мной сейчас три варианта графитовых источников тока.

ПЕРВЫЙ.

Сукно + гетинаксовая шайба с 7-ю отверстиями Ф2,5мм +мелкоячеистая синтетическая сетка покрытая лакографитовой смесью.

Столб из 10 ячеек получается длиной 5см и даёт 200мВ.

Это 20мВ на ячейку или 40мВ на 1см длины столба. Ток >100 мкА спадает до 100мка за несколько минут.

ВТОРОЙ

Сукно с намазанной лакографитовой смесью.

Столб из 30 ячеек, получился длиной 10см и дал 400мВ.

Это13мВ на одну ячейку и 40мВ на 1см длины столба.

Ток >100 мкА спадает до 100мкА за несколько минут.

По одном у из этих вариантов я планировал изготавливать столбы длиной по 50см.

Однако практика показала, что при такой длине трубки заталкивать в неё шайбы становится слишком трудно, а разбирать столб и вовсе невозможно (приходится пилить). Поэтому лучше ограничиться длиной 25см.

Сравним эти варианты.

1

Трубка длиной 50см. 100 ячеек, дадут 2В, ток 100мкА.

Конструкция понятна и надёжна.

Изготавливать гетинаксовую шайбу довольно сложно.

Требуется тонкий гетинакс.

2

Трубка длиной 50см. 150 ячеек, дадут те же 2В и такой же ток 100 мкА.

Конструкция тоже вполне надёжна.

Нанесение лакографита на сукно требует тщательности.

Сукна нужно в 1,5 раза больше.

27 ноября.

Думал было выбрать второй вариант.

Но перед этим решил попробовать ещё одну идею – намазать лакографитовой смесью кружочки обычной бумаги и собрать из них столбик.

Взял бумагу для принтера. Не самую тонкую, а ту, что поплотнее, похожую на тонкий ватман (толщина 0,11мм, вероятно “Марафон ксерокс”).

Одну сторону листа расчертил квадратами по 2,5см , и через трафарет с отверстиями 23мм нарисовал в них карандашом 88 кружочков, а на другой размазал сиропообразную смесь 10г порошка ГЛ-1 + 25г лака ХВ-784. После высыхания получился ровный бархатистый слой.

После высыхания (ночь на змеевике в ванной) по графитовой стороне какая-то электропроводность наличествовала, но на тыльную сторону ток не проходил. Вырезал ножницами 20 кружочков Ф22-0,5 мм, которые свободно входили в трубку (с наружным диаметром 24мм и внутренним 22мм).

В один конец сразу вставил пробку с контактным стержнем и контактным диском из компактного графита. В свободный конец трубки налил электролит – концентрированный раствор пищевой соли “Славяна” в дистиллированной воде. Вставил по-одному бумажные диски, слегка утрамбовывая их пластмассовой трубкой немного меньшего диаметра, чтобы выдавить лишний воздух. Наконец вложил второй контактный диск и вторую пробку так, чтобы под ней по возможности не оставалось пузырьков воздуха.

Общая длина изделия из 20 ячеек составила 160мм, рабочая длина (только бумажные диски) всего лишь 10мм, вес 22г. Рабочий объём 3 куб.см.

Начальная разность потенциалов на концах столба составила 120мВ, а через сутки (по мере промокания бумаги) даже повысилась до 150мВ. Ток при этом достиг аж 200 мкА.

Удельная объёмная мощность столбика “в рывке” составила 0,2мА*150мВ/3куб.см = 10мкВт или 10Вт на 1 кубометр.

Такой бумагографитовый источник тока был бы очень удобен во всех отношениях.

И хотя э.д.с. одной ячейки 8мВ не велика по сравнению с предыдущими вариантами, зато в трубке длиной 50см их поместится 1000 штук, и напряжение могло бы достичь 8В.

Слой графита этом опыте приобрёл отрицательный потенциал относительно “бумаги” (возможно графитовые иглы, проникшие в бумагу, легче теряют отрицательные ионы хлора.).

По логике рассуждений, если “игольчатый” слой графита оказался внутри бумаги, то вторая сторона диска должна быть плоской. Этого можно достичь сушкой бумаги перевернув её графитом на плоскую поверхность. При этом э.д.с. ячейки должна стать ещё больше (это надо проверить).

18 декабря 2024.

Итак, на данный момент конкурируют у меня 3 варианта.

Первый. вариант. ГЕТИНАКСОВАЯ ШАЙБА С ОТВЕРСТИЯМИ наложенная на лакографитовый диск, отлитый на капроновой сетке, плюс прокладка из сукна.

Одна ячейка 0,5см, 15мВ.

Всё изделие: 10 ячеек, 5см, 0,15В, 0,1мА.

Выглядит неплохо и параметры стабильны.

Трудоёмко только сверление отверстий в шайбе.

Второй вариант. – СУКОННЫЙ КРУЖОЧЕК с намазанным на него лакографитом.

Одна ячейка 0,3см, 12мВ.

Изделие из 30 ячеек: 10см, 0,36В, 0,12мА.

Всё предельно просто. Параметры стабильны.

Собирать одно удовольствие. Живи и радуйся!

Третий вариант. -- БУМАГА покрашенная лакографитовой смесью.

Он дал потрясающий результат и по весу и по габаритам.

Длина (или уже толщина?) одной ячейки всего лишь 0,5мм, и она даёт неплохие 5мВ.

Столбик из 60 ячеек имеет рабочую длину всего лишь 3см, напряжение 0,3В, начальный ток 0,3мА.

Но, к сожалению, электрические показатели получились нестабильные.

После изготовления первого столбика, второй с теми же параметрами изготовить никак не удавалось. Я было уже отчаялся – результат не воспроизводим!

– Ну как же невоспроизводим? Ведь вот он передо мной. И прекрасно работает!

В общем, после нескольких неудачных попыток я понял, что графитовый слой, засыхающий на бумаге, не должен быть шероховатым. Он должен быть гладким (в противовес иглам образующимся в толще бумаги).

Пытался прижимать его к куску стекла и сушить бумагу на куске стекла тыльной стороной вверх. Ничего не вышло, лак прочно пристает к стеклянному листу, и отделить его можно только тонким лезвием бритвы, да и то с большим количеством брака.

Заменить стекло различным пластмассами тоже не удалось. Оказывается этот лак растворяет почти всё, даже ПВХ разбухает и коробится при соприкосновении с ним.

Поскольку лак этот “бензиновый” (в отличие от “ацетонового’ нитролака НЦ-218), пришла идея смазать стекло тем, чего он “не любит”, и что потом можно было бы смыть водой, например мылом или сахарным сиропом.

Попробовал. Фига! -- Лакографитовая смесь между стеклом и бумагой собирается в ветвистые жгуты, или в комочки как жир в супе.

24 декабря 2024.

Попробовал подкладывать скотч – морщится, он тоже боится этого лака. Немного лучше получается, если взять смесь погуще, а скотч – в несколько слоёв. Но самым лучшим вариантом оказалась бутылка от газировки. Её пластмасса не так сильно коробится и менее других прилипает. Хотя тоже не ахти. Нужно только наклеивать не целый лист, а кусочками по десять кружочков. Тогда плоская блестящая поверхность получается у большинства из них.

Наделал несколько десятков графитизорованных таким способом бумажных кружочков. Они получились толщиной по 0,7мм. Отобрал 30 лучших. Собрал столбик. – Прибор показал только163мВ. Стоило ли огород городить!

Оставалось ещё 30 штук качеством похуже. Добавил их в ту же трубку. Ну так и знал, стало ещё хуже, всего 120мВ. Надо, думаю, кончать эту канитель. Видимо от идеи применять бумагу надо отказаться.

Однако к вечеру напряжение поднялось до 231мВ, и ток достиг рекордного значения 0,3мА. А на другое утро опять снижение, только 223 мВ. Вот и разбери-пойми.

Скорее всего придётся вернуться к сукну. А что? Столбик из 30 ячеек длиной всего 10см даёт 0,4В и 0,12мА. Ну подумаешь, он немного длиннее, чем бумажный, зато ячеек намного меньше.

Посмотрим, что будет дальше. А пока всё же нарежу кружочков из сукна, чтобы к Новому году наконец перейти этот “звуковой” барьер в 1В.

28 декабря 2024.

Сегодня у меня праздник -- УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ НАПРЯЖЕНИЯ В 1 ВОЛЬТ !

Правда ток пока очень мал, всего 0,4мА, но ведь это ДАРОВАЯ молекулярная энергия!

Она есть повсюду и существует ВСЕГДА.

Как я тебе писал, опыты с бумагой давали неустойчивые результаты.

С тыльной стороны бумажных кружочков образуются редкие желтоватые пятна.

Подозреваю, что это каналы для тока, подобные тем, что пробивает в бумаге тракторное магнето. Только образуются они случайным образом, контролировать их число и расположение невозможно. Пришлось вернуться к кружочкам из сукна. Каналов в них больше, поэтому наблюдается статистическая устойчивость.

Вот только наносить на сукно гладкий слой графита оказалось не так просто. В качестве подложки, к которой лак не пристаёт, пришлось использовать пластмассу от бутылок и накладывать кружочки по одному. При снятии высохшего графита тонкий лист пластмассы легко изгибается, что помогает отслаиванию. Эту технологию ещё надо совершенствовать.

Из 100 штук я отобрал 60 самых лучших и 30 похуже и собрал два столба в 30%-ном соляном растворе. (Рабочая длина и вес соответственно 20см, 134г и 100см, 84г.) Результат 150мВ и 160 мВ.

Он меня огорчил и удивил. Во-первых это неожиданно мало, и во вторых второй столб дал большее напряжение, чем первый. Причина этого скоро выяснилась. Первый столб я собирал “насухую” и лишь затем заливал электролит. При сборке второго столба смачивал рассолом каждый кружочек.

Пришлось перебрать оба столба должным образом. Напряжение сразу подскочило до 505 мВ и 257 мВ.

И ещё у меня оставался в запасе один столбик из 30 суконных ячеек, изготовленный когда-то раньше. И он продолжал выдавать свои 300мВ.

Сложив на столе последовательно все три столба, я наконец получил желанные1,062 В.

С током получилось сложнее. По отдельности эти столбы давали: 0.4мА, 0.3мА и 0.1мА, и я ожидал получить что-нибудь около 1мА.

Однако авометр ТЛ-4 (старый советский с вращающимся лимбом) показал только 0,4мА. Наверно дело испортил третий столб, уже изрядно подсохший.

Зато на следующий день отличился “столб номер два” (30 ячеек) , он показал 482мВ. Значит на одна ячейка даёт целых 16 мВ!

Ток тоже достиг рекордной величины 0,5мА. И это при рабочей площади всего-то 3 кВ.см и длине 10см !

Не значит ли это, что стопка из 100 листов сукна (высотой 33 см.) и площадью 3 кв.дм. (обычный формат А4) даст 1,6В и 50 мА ?

Тогда мощность “в рывке” достигла бы 80мВт в объёме 10 литров (8 ВТ на кубометр). Этого уже достаточно, чтобы мигнул светодиод.

Я понял наконец, почему не работают бумажные столбы. Ну тут же всё просто! Бумага для ксерокса оказалась слишком плотной. Лак закупоривает и без того редкие каналы, поэтому ток не идёт. А уменьшить количество лака нельзя, масса теряет текучесть и начинает отваливаться.

В общем нужна более шероховатая бумага или что-то среднее между бумагой и сукном.

Придётся ещё поработать.

12 января 2025.

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ГОД,

Хотел уже было заняться изготовлением мощной “суконной” батареи на несколько вольт и хотя бы десятка миллиампер, но тут появился ещё один совершенно уже фантастический ЧЕТВЁРТЫЙ ВАРИАНТ.

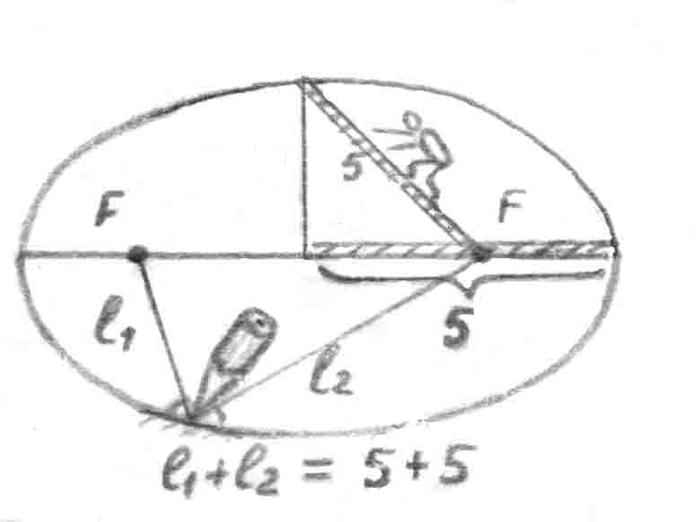

Дело в том, что система, предоставленная самой себе, всегда приходит в состояние покоя.

Но достигнутое равновесие только кажется статическим. Любое равновесие всегда динамическое. В природе повсюду происходят вечные микроскопические круговороты всего и вся. И электричество не исключение. При создании подходящих условий микроскопическое движение может стать заметным даже простым глазом. Надо только создать подходящие условия

Так для электричества нужен кольцевой путь из трёх разных проводников.

Например если в трубку с электролитом поместить три вещества с различной пористостью, то в ней должен возникнуть ток. И без всякого графита!

При этом в электролите создастся среда со ступенчатой пористостью. Логически такой “элемент-наоборот” тоже должен работать.

Но все учебники физики хором утверждают, что это невозможно, суммарная Э.Д.С. в кольце равна нулю! Однако проверить это не так уж трудно.

Так я и сделал.

Собрал столб из 3-х сотен кружочков бумаги трёх разных сортов: плотной белой бумаги: для ксерокса (толщиной 0,1мм), тонкой пожелтевшей от времени бумаги для канцелярских бланков (0,09мм) и грубой шероховатой бумаги “для записей” (0,23мм). Сорт последней назвать затрудняюсь, эта бумага сохранилась у меня ещё с советских времён. На ней обозначен только Арт. 1002.

Три таких кружочка сложенные вместе составили толщину 0,4мм.

Говорят, настоящее открытие это то, от чего холодеют щёки.

Нет, нет! Ничего такого не произошло. Прибор показал всего лишь 6,9мВ. Это вполне можно объяснить погрешностями опыта.

Однако к утру результат изменился. Во-первых произошла переполюсовка, плотная ксероксная бумага приобрела теперь отрицательный потенциал относительно пористого картона и разность потенциалов всего столба составила 33,9 мВ . А ток “в рывке” достигал 40мкА.

Это уже трудно объяснить погрешностями, тем более что я старался исключить всякие сомнения. Например графитовые контактные стержни и контактные диски выпиливались из одного куска и вставлялись в трубку распилами навстречу друг к другу, электролит тоже заливался что называется “из одной бочки” (только один раз без последующих добавлений). Разве что химический состав бумаги неизвестен.

Вот если бы это была стеклоткань с разной плотностью Да где её достанешь!

Но опыт был пробный, надо было только убедиться, что хоть какой-то эффект существует. И он появился! В трубке с периодически-ступенчатой пористостью электрический ток возник !

(Хотя пока ещё рано утверждать по какой именно причине).

К сказанному можно добавить ещё то, что если теория круговоротов верна, то должна начать двигаться и сама жидкость. Это кажется уже полным бредом.

Но проверка несложными опытами полученных фактов будет того стоить.

12.01.2025.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУМАГИ И ГРАФИТА.

(Отрывки из писем друзьям).

8 мая 2024.

Как выяснилось, все эти изделия очень удобно размещать в пластмассовых трубках (ПВХ) с наружным диаметром 24мм и внутренним диаметром 22мм (в продаже они длиной по 2 метра).

Изготовил множество графитовых дисков диаметром 21,5мм под внутренний диаметр трубки, толщиной 2мм. Изготовление распорок и сборка изделий это теперь процессы отработанные так что особого труда не представляют. Жаль только, что много графита уходит “в стружку” даже если пилить на станке лобзиком. Длину трубок пока делаю по 50см. Это как-то удобнее, да и смотрятся лучше.

Проблема пока с пробками. Это только кажется что делать их просто. При точении, резина деформируется и диаметр трудно угадать. А герметичность нужно сделать идеальной. Хорошо, что при вставлении контактного стержня пробка немного распухает и форму можно потом подкорректировать шкуркой.

Сначала хотел изготовить три варианта: с аспирином, с соляной кислотой и со щёлочью, чтобы посмотреть какая среда окажется лучше.

(Метровая трубка с поваренной солью и с 56-ю порошковыми дисками уже была изготовлена, поэтому я её в расчёт не брал. Она и сейчас прекрасно работает и выдаёт свои 20 мкА, а ЭДС почему-то за прошедший год даже увеличилась и достигла 102 мВ.)

Первую трубку с 24 элементами я наполнил раствором аспирина.

Получилось довольно прилично, целых 67мВ. Это почти 2мВ на одну гальваническую ячейку. Однако ток (при нагрузке 500 Ом) получился ничтожно малым, всего 2мкА. Наверно это результат низкой концентрации аспирина (больше 2% не растворяется). Конечно в спирте аспирин растворяется гораздо лучше, но такое роскошество мне не по карману.

Через пол года (в холостом режиме) я разобрал этот столб. Электролит оказался рыжего цвета. Значит эпоксидная смола постепенно разъедается аспирином. Такой вариант никуда не годится.

Вторую трубку я наполнил раствором соляной кислоты разбавленной в отношении 1:3 .

Результат меня тоже разочаровал. То ли где-то при сборке наложились сразу две прокладки и неточное отверстие перекрылось, то ли какая-то другая ошибка (собирал ночью), короче получилось всего несколько милливольт. К тому же почему-то началась переполюсовка и к утру стало даже минус 9мВ.

Хотел повторить опыт, но отложил это дело до лучших времён. И со щёлочью возиться не стал, она резину разъедает. Было уже и так очевидно, что от состава электролита мало что зависит. Всё равно будет около милливольта на ячейку.

Зато появилась более заманчивая идея. Поскольку напряжение зависит от размера “иглы”, я решил использовать частицы порошка. В смеси с эпоксидной смолой они образуют кластеры, как гроздья винограда. Таким образом с электролитом контактируют частицы размерами меньше 0,1мм. Получается графит поверхность которого состоит из мельчайших точечных электродиков.

Сложив вместе такой порошковый диск и диск из компактного графита, я получил “пирожок” как бы из двух различных графитов -- рыхлого и плотного.

В качестве электролита взял хорошо проявивший себя раствор поваренной соли.

В трубку длиной 35см поместились 24 ячейки и можно было ожидать появления ЭДС порядка двух–трёх десятков милливольт. Но теория всё-таки сработала “в хорошую сторону” – прибор показал целых 700 мВ! Ток тоже увеличился. Аж до 200мкА! Это потому что теперь вместо маленького отверстия работает вся площадь диска.

Как видишь, результаты обнадёживают, если только тут не сказывается разница в свойствах графита от разных поставщиков. Литейный графит ГЛ1 и тот, что из Китая могут содержать неодинаковые примеси, тогда всё устройство превращается в обычный вольтов столб. Надо всё проверить – взять не ГЛ1, а опилки от точения компактного графита.

Допустим, что этот эффект не случаен и будет повторяться. Что это сулит в дальнейшем?

Ты ведь знаешь, я люблю помечтать …

Поскольку размер “игл” теперь не более 0,1мм, то и расстояние между пластинами можно сделать того же порядка. Иными словами это будет просто мокрый пористый картон толщиной не более 1мм. Сто двадцать ячеек в трубке длиной 36см дадут ЭДС 3,5В.

А связка 10х10 таких трубок в параллель дадут ток 20мА.

Получится ящик размером 36х25х25см способный вечно питать небольшой светодиод.

Весить он конечно будет килограмм пятьдесят, но его уже реально изготовить в домашних условиях.

А, вот ещё что. Пористую пластину делать не обязательно. Можно просто смазать графитовый диск с одной стороны эпоксидкой и посыпать графитовым порошком. Или “покрасить” смесью графита в быстросохнущем лаке.

25 мая 2024.

Суть множества новых разрозненных опытов можно свести к трём направлениям.

1). Как я уже говорил в прошлом письме, для начала я сложил парами диски (толщиной по 3мм) из порошкового и компактного графита и собрал столб из 24 гальванических ячеек.

Он сразу дал чудовищные результаты: 700 мВ (28 мВ на одну ячейку) и ток 200 мкА .

Однако возможно порошок ГЛ-1 и компактные графитовые стержни имели различие в химическом составе и поэтому получился простой вольтов столб.

Тогда я взял порошок полученный из отходов от точения компактного графита. Результат получился примерно такой же. И всё же какие-то сомнения остались.

Кроме того за три недели ЭДС этого столба снизилась до скромных 85мВ (2,5 мВ/яч).

Скорее всего это вызвано изменением поверхности порошковых дисков. Тут можно только строить догадки. Ясно одно, все эти нестабильности требуют многократного повторения опытов.

Но поскольку я уже так изгадил квартиру графитом, что и за год не отмоешь, решил вернулся к старой схеме с графитовыми иглами. Она всегда давала очень неплохие, а главное стабильные результаты.

2). Нужно было только эту схему немного усовершенствовать.

Если в центре каждого диска сделать небольшой выступ (иглу), чтобы он только высовывался через отверстие в прокладке, то ЭДС должна значительно увеличиться.

Но компактный графит оказался слишком хрупким. Пришлось взять порошковые диски на эпоксидной смоле и проточить торцы так, чтобы оставался нужный пупырышек диаметром 3мм и высотой 2мм. Получился столб из 12 ячеек длиной 13 см (с пробками18см).

Этот столб первоначально дал 102 мВ. При этом выступы заряжались положительно относительно плоской стороны соседнего диска. А через сутки напряжение самопроизвольо увеличилась до 148 мВ (и стало 12 мВ на ячейку).

Ток при этом (на нагрузке 500 Ом) в первый момент достигал ток 80мкА, но в течение нескольких минут снижался до 10 мкА .

Думаю, это неплохой результат и на нём можно остановиться.

Тем более что графитовый порошок, как я понял, достать проще.

Правда у порошковых дисков есть один недостаток. Они имеют большой разброс по сопротивлению от десятков Ом до десятков кОм (тогда как у компактных сопротивление практически отсутствует) и для данного опыта их приходилось специально выбирать.

3). Однако мне захотелось произвести ещё один опыт – сделать поверхности дисков неодинаковыми. Для этого я взял 11 дисков (для 10 ячеек) из компактного графита и на обычной свечке закоптил одну сторону каждого из них.

Сажа это очень чистый графит, только аморфный, поэтому поверхности дисков остались углеродными но стали отличаться структурой. И поскольку сажа не смачивается водой

каждый диск пришлось окунуть в спирт (водку).

Этот столб первоначально дал скромные 45 мВ, причём графит заряжался положительно, а сажа отрицательно. Затем, примерно через пол часа, произошла переполюсовка и сажа стала на 2,3 мВ положительнее графита. Через 2 часа эта разница достигла уже 8 мВ, а через двое суток 10,4 мВ на одну ячейку.

Это явление пока осталось без объяснения. Но если установившаяся разница каждый раз будет одна и та же, то с этим можно примириться. Зато теперь можно заменить 5-мм распорку на кружочек из тонкой стеклоткани. При такой замене напряжение снижается примерно вдвое, но зато длина ячейки уменьшается сразу в несколько раз, а значит резко уменьшается и длина всего столба. Поэтому заменяя распорки стеклотканью (или даже пористой бумагой) возможно удастся делать многослойные столбы очень малых размеров ( ~1 вольт на 10см длины).

Но и этот изготовленный столб получился довольно компактным. Его длина составляла всего 8,5см и при 10 ячейках он давал 104 мВ. Только вот ток он давал слишком малый.

При подключении нагрузки 500 Ом сначала наблюдался рывок до 30мкА , но через несколько секунд ток спадал почти до нуля (~ 1 мкА).

P.S. Спустя пол года эдс упала до 68мВ ( 7мВ на ячейку), а ток при нагрузке 500 Ом за несколько секунд падал с 45 мкА и за минуту до 5мкА.

Резюме

1). Сложение попарно порошковых и компактных дисков даёт очень большую ЭДС, но результаты нестабильные и пока оставляют сомнение.

2). Диски с выступами дают хорошие стабильные результаты, но не позволяют безгранично уменьшать расстояние между дисками, а значит и длину всего столба.

3). Закопченные диски позволяют создавать многослойные столбы малых размеров, но ток почему-то очень мал.

Вывод.

Не имея времени и средств расширять исследования, придётся остановиться на втором варианте. Он прост и не оставляет сомнений. А убедительность сейчас самое главное.

Кроме того порошковая технология позволяет обойтись без пыльной механообработки.

Так что должно получаться примерно следующее.

В трубке длиной пол метра должно поместиться не менее полусотни ячеек дающих в сумме 600мВ в холостом режиме , а при коротком замыкании 10мкА.

Пять таких столбов это уже 3 вольта, как у литиевой батарейки. Только вот ток очень уж мал. Возможно этого хватит для питания электронных часов. А вот для зажигания самого маленького светодиода требуется 10 000 мкА. Тут наверно нужен конденсатор с прерывателем, способные включать его на 0,1 секунды через каждые полторы минуты.

Мало! Но зато это даровая энергия!

11 ноября 2024.

Ещё в начале ноября наделал два десятка шайб из тонкого гетинакса диаметром 21,5мм с 3мм отверстием в центре . Пытался прессовать их вместе с порошком смешанным с эпоксидной смолой в отношении 10:1. Надеялся получить графитовые диски прямо на шайбе с выпирающими из отверстия пупырышками. – Ничего не вышло. Смесь оказалась слишком сухой и к шайбе не приклеивается. Увеличил содержание смолы до 20%. Теперь шайба держится на графите, зато диски получились неэлектропроводными. Ну, действительно! Графит вообще ни к чему не липнет, и чтобы его частичка удерживалась в общей массе, её надо охватить смолой со всех сторон. Но тогда она покроется диэлектриком. Можно конечно поиграть процентами и добиться образования кластеров наподобие гроздей винограда. Но это долгая история. И я потерял интерес.

14 ноября.

Решил увеличить расстояние между дисками устанавливая сразу по две пористые прокладки. Однако напряжение даже снизилось до 28мВ.

И только потом я понял причину. Дело в том, что “ ионные лучи” расходятся, под углами примерно 45 градусов в обе стороны. Тогда, чтобы “осветить” всю площадь графитового анода, расстояние между шайбами должно быть около 0,7 мм. Дальнейшее увеличение расстояние бесполезно, лучи просто будут накладываться без увеличения тока, а рост внутреннего сопротивления даже уменьшит напряжение на нагрузке (на микроамперметре).

Что касается самой эдс, то оно вовсе не должно меняться. Если площадь анодной площадки на один ионный луч не меняется, то и отношение её к площади “отверстия”, которое испускает ионы будет постоянным, а следовательно постоянной будет и эдс.

Попробовал смешивать графит не с эпоксидной смолой, а с бесцветным нитролаком НЦ-218 до получения сиропообразной взвеси. Она легко наносится на мелкую пластмассовую сеточку из которой делают “газовые” шарфики или колготки (и даже на бумагу), и засыхает намного быстрее чем эпоксидная смола. Кроме того, растворитель лака испаряется, остаются только соприкасающиеся частицы графита, поэтому электропроводность получается даже лучше, чем при смешивании с эпоксидной смолой.

После высыхания сетка позволяет отделить от подложки листы тонкого электропроводного материала из которого можно вырезать ножницами графитовые диски любого размера.

Оптимальное расстояние между дисками должно быть примерно равно расстоянию между отверстиями (тогда “освещаемая” ионами площадка окажется достаточных размеров).

Это объясняется тем, что ЭДС столба определяется только отношением площади “освещаемой” площадки к площади отверстия, а значит фактически определяется отношением диаметров отверстий к расстоянию между ними. И не надо искать никаких других соотношений.

Одновременное уменьшение обоих этих размеров позволяет уменьшить расстояние между дисками, а значит и уменьшить длину всего изделия. Если же уменьшать только размеры отверстий, то выигрывая в напряжении, мы проиграем в величине тока.

Придётся остановиться на “рукотворных” отверстиях диаметром 2мм на расстоянии ~10мм друг от друга. Главное, что диски теперь без особой пачкотни, можно делать любых размеров (они получаются довольно эластичными). Возможно удастся изготавливать “графитовые” диски даже формата А4 и собирать их стопками, как бумагу для принтера.

19 ноября.

Решил изготовить реально исполнимую конструкцию с использованием теоретических рассуждений. Вот эскиз одной её ячейки.

А вот всё изделие в сборе.

Тут всё та же ПВХ трубка с наружным Ф24мм и внутренним Ф22мм. Для придания нужной толщины (3,5мм), кружочки из сукна я складывал по три штуки. Гетинаксовые шайбы Ф21,5мм (0,5 мм в минусе от 22мм) имеют по 7 отверстий Ф2 и в готовом виде выглядят неожиданно ажурно (на этом эскизе они изображены пунктиром).

Для изготовления графитовых дисков пришлось взять мелкоячеистую синтетическую ткань из которой для женщин делают “газовые ” шарфики. Под микроскопом она представляет собой сеточку из сложнейших “морских узлов” тончайшей лески, примерно как у капронового чулка, только ячейки помельче. Безошибочно сплести их миллионы под силу только машинам. Для меня это уже “нанотехнология”. И то, что удалось проехаться на такой лошадке можно считать большим успехом.

Легче всего взять небольшой кусочек такой ткани и покрасить лаково-графитовой суспензией на куске стекла покрытого скотчем (чтобы потом легко отделить высохшую “лакоткань” ).

Затем на листе резины (твёрдость надо подобрать), легонько поворачивая заточенную (слегка зазубренную) стальную трубочку, вырезать (высверлить) нужное количество графитовых дисков. На рисунке они изображены сплошными чёрными линиями.

Толщина их не должна превышать1мм. Та сторона , что прилегала к стеклу, у них совершенно плоская, её при сборке нужно прикладывать к плоской шайбе (с отверстиями). Вторая сторона у графитовых дисков получается более шероховатая, на неё накладываются кружочки из войлока или по несколько кружочков сукна, чтобы при сжатии получилась толщина 3,5мм. Войлок на рисунке обозначен двойной косой штриховкой.

Перед сборкой диски нужно слегка отжать в рассоле, чтобы выдавить из них воздух. А в собранном виде лишняя жидкость из них сама выйдет при сдавливании собранного столба пробками.

Контактные графитовые стержни (диаметром 8мм), выходящие наружу сквозь резиновые пробки, можно аккуратно вытащить из круглых батареек (от старого “китайского” фонарика).

А чтобы не было сомнений в абсолютной одинаковости химического состава, лучше распилить один такой стержень на две части и вставить их в трубку спилами внутрь (навстречу друг другу).

Десять таких “войлочных” гальванических ячеек составили столбик длиной 5см.

Общая длина изделия 10см, вес 110 г.

В первый момент напряжение на столбе составило 192 мВ. Ток при нагрузке 500 Ом превысил 100 мкА (авометр ТЛ-4 показал 0,2мА). И только спустя примерно 1 минуту микроамперметр перестал зашкаливать и минут через пять снизил показания до 70 мкА (ждать дольше мне надоело).

Я так подробно тебе всё это рассказываю, потому что результат показался мне важным.

Самый первый мой столб в ПВХ трубке был длиной 1м из компактных графитовых дисков образующих 50 гальванических ячеек. Он давал 100мВ (2мВ/ячейку) и начальный ток 20мкА.

Сегодняшний столб получился в 20 раз короче, и давал ток в 10 раз больший.

Получается , что объёмную мощность удалось повысить более чем в 200 раз!

Конкретно он даёт 0,2В*0,1мА/ 15куб.см.~ 1 ватт на кубический метр.

А если его размеры (диаметр 2см и длину 5см) увеличить всего лишь в 10 раз (2см, и 5дм), то он должен дать 10мА и при напряжении ~2В. Этого достаточно для “вечного” (10 ^9 часов) горения светодиода АЛ102А. Весить такой источник будет не больше 15кГ.

21 ноября 2024.

Что если просто покрасить обычную бумагу? Это ведь тоже пористая среда. Одна сторона получится из сплошного графита, а часть порошка проникнет на глубину и создаст тонкие графитовые столбики. Ведь это же идеальные иглы! Остаётся только добавить третий слой – сам электролит, точнее пропитанная им бумага.