-Музыка

- Слот - Мертвые звёзды

- Слушали: 152 Комментарии: 0

- ЛиСа-Нет слов

- Слушали: 819 Комментарии: 0

-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Друзья

-Трансляции

-Статистика

Диплом |

Признаться то я читал его 2 раза)))

Да и чуть не проспал защиту

|

Метки: колледж учеба конец |

Диплом |

За это время спалили мне кучу нервов и я был 2 раза на море.

Плавать даже с ластами мне оказывается уже тяжело, дышать через рот тоже( Да и задерживать дыхание разучился, южанин блин.

Сделал влэш - моб своего персонажа в женском варианте.

Оконечательно сменил акаут джаббера на следующий ahdpeithefox@furnation.ru

|

Метки: колледж диплом родные море дайвиг учеба |

Трансформеры: месть падших P.S |

Это цитата сообщения Sid_Vicious_2007 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

- Расскажи-ка, Оптимус, где ты был,

Расскажи-ка, милый мой, сбавь свой пыл!

- За тобою бегал я, Мегатрон,

И понес немалый в боях урон!

- А ну-ка, давай-ка, ты смертью пади!

- Нет, Мегатрон!

Нет, Мегатрон!

Нет Мегатрон, погоди!

- Ты меня любезный мой извини,

Этот гнев свой праведный сохрани!

- Как же мне не гневаться, милый гад,

Из-за вас порвал я железный зад!

- А ну-ка, давай смертью храбрых пади!

- Нет, Мегатрон!

Нет, Мегатрон!

Нет Мегатрон, погоди!

- Ждет моих подарочков ребятня,

И тебе достанется от меня!

- Наконец сбываются все мечты,

Оживу сегодня я, сдохнешь ты!

- А ну-ка, давай-ка сейчас не звезди!

- Ну, Мегатрон!

Ну, Мегатрон!

Ну, Мегатрон, погоди!!!

Утырено тут: http://roldotheundying.diary.ru/p73422200.htm

|

Метки: юмор трансформеры |

Вопросик |

Повторяю старый вопросик

|

Метки: йифф о мне форумные картинки |

Неделька песец |

За 2 вечера починил чужой комп, заработал 1000р ))

Ходил на море с драконом, устал как собака

|

Метки: драконы о мне жизнь колледж учеба |

Прочтите |

Это цитата сообщения woof [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Вконтакте копирует Digg.сom? |

Это цитата сообщения Gite [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Все уже много раз обсуждали, что Вконтакте это сайт скопированный с Facebook.

И действительно интефейс и архитектура страниц очень похожа на первоначальный вариант FB.

Цвета, основное меню, два вертикальных меню, расположение блоков, элементы навигации.

(не поленился нашел скриншот, прошлой версии дизайна файсбуква)

Но это ладно, хоть и проглядывается сходство, они разные, и шапка другого цвета. А вот то, что я обнаружил сегодня меня действительно шокировало.

Есть еще один популярны буржуйский сайт Digg.com, и в одной статье увидел скриншот со старой версии этого сайта.

Поглядим по крупнее.

Какой делаем вывод?

___________________________________________________________________________

Кстати, продолжаю следовать тактике видения микроблога, описанной в одном из предедущем посте.

И чувствую интерес к моим записям, уже

|

Метки: контакт сайты двойники |

Блог |

|

Метки: блог теги |

Заголовок |

Тепрь буду использовать тут теги)

Старые записи редактировать не буду

|

Метки: игры дота варкрафт теги |

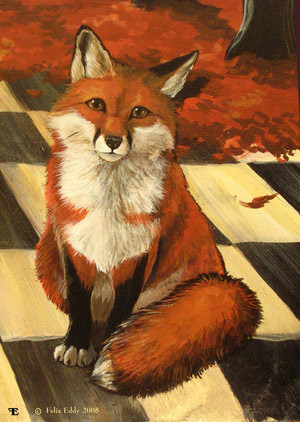

Общие сведения о лисах |

Это цитата сообщения Вольфрекс-Волк [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЛИСИЦА (Vulpes vulpes) рыжая или обыкновенная, наиболее распространена и хорошо известна. Размеры ее крупнее, чем у других представителей рода: длина тела 60 — 90 см, хвоста — 40 — 60 см, масса — 6 — 10 кг. В большинстве случаев окраска спины ярко-рыжая, с неясным темным узором, брюхо белое, но иногда черное. Окраска у животных из южных районов ареала тусклая. Наряду с типично окрашенными «огневками» встречаются особи с более темным мехом: сиводушки, крестовки, черно-бурые. Изредка наблюдаются альбиносы. Распространена лисица очень широко: в Европе, Северной Африке, большей части Азии (вплоть до Северной Индии, Южного Китая и Индокитая), в Северной Америке к югу до северного побережья Мексиканского залива. Раньше считали, что в Америке водится особый родственный вид (V. fulvus), но теперь его рассматривают лишь как подвид рыжей лисицы.

Окраска и размеры лисиц отличаются большой географической изменчивостью. В Европе существует 14 — 15 подвидов, а для остальной части ареала известно более 25 подвидов, не считая множества других, описанных систематиками, но сомнительных форм. В общем, к северу лисицы становятся крупнее и ярче, к югу — мельче и тусклее окрашенными. В северных районах с суровыми климатическими условиями чаще встречаются черно-бурые и другие меланистические формы окраски. Отмеченное разнообразие окраски и величины лисицы связано с обширностью ее ареала и большими различиями условий существования в отдельных его частях. Достаточно сказать, что лисица населяет, правда с разной плотностью, все ландшафтно-географические зоны, начиная с тундры и лесов вплоть до степей и пустынь, включая горы. При этом лисица водится не только в дикой природе, но и в культурных ландшафтах, включая ближайшие окрестности сел и городов, в том числе крупных промышленных центров. Более того, подчас в освоенной человеком местности лисица находит особенно благоприятную для себя обстановку. Повсюду лисица предпочитает открытую местность, а также те районы, где имеются отдельные рощи, перелески, а также холмы и овраги, особенно если зимой снежный покров там не слишком глубокий и рыхлый. Поэтому на территории нашей страны больше всего лисиц живет не в лесах, а в лесостепях, степях и предгорьях Европейской и Азиатской частей.

Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается самой разнообразной пищей. Среди поедаемых ею кормов более 300 видов одних только животных, не считая нескольких десятков видов растений. Повсеместно основу ее питания составляют мелкие грызуны, главным образом полевки. Можно сказать, что от их обилия и доступности в значительной мере зависит благосостояние популяций этого хищника. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют несравненно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы ловят их, особенно зайчат, достаточно часто, а в период заячьего мора поедают их трупы. Иногда лисицы нападают на маленьких детенышей косуль. Птицы в питании лисицы не столь важны, как грызуны, хотя хищник никогда не упустит случая поймать любую из них, оказавшуюся на земле (начиная от самых мелких и до наиболее крупных — гусей, глухарей и др.), а также уничтожить кладку и птенцов. Даже домашних птиц лисица похищает не так часто и не в столь большом числе, как принято думать. В южных районах Европы лисицы часто добывают пресмыкающихся; на Дальнем Востоке, живя около рек, они кормятся лососевой рыбой, погибшей после нереста; почти повсеместно в летние месяцы поедают массу жуков и других насекомых. Наконец, охотно используют всевозможную падаль, а в голодное время — и различные отбросы. Растительные корма — плоды, фрукты, ягоды, реже вегетативные части растений — входят в состав пищи едва ли не всех лисиц, но особенно на юге ареала.

Вообще характер питания и видовой состав кормов сильно разнятся не только в различных географических районах, но и у особей смежных популяций, населяющих неодинаковые местообитания. Индивидуальный участок, который занимает пара или семья, должен обеспечивать зверей не только достаточным количеством пищи, но и удобными, безопасными местами для устройства нор. Лисицы роют их сами либо (и очень часто) занимают принадлежавшие барсукам, суркам, песцам и другим животным, приспосабливая их к своим потребностям. Чаще всего лисицы селятся на склонах оврагов или холмов, избирая участки с хорошо дренированным песчаным грунтом, защищенные от заливания дождевыми, талыми и грунтовыми водами. Даже если нора вырыта самостоятельно, не говоря о барсучьих и песцовых, она обычно имеет несколько входных отверстий, ведущих через более или менее длинные, наклонные туннели в обширную гнездовую камеру. Иногда лисицы используют естественные убежища — пещеры, расщелины скал, дупла в толстых упавших деревьях. В большинстве случаев (но далеко не всегда) жилище бывает хорошо укрыто в густых зарослях. Но его демаскируют далеко тянущиеся тропы, а вблизи — большие выбросы грунта около входов, многочисленные остатки пищи и т. д. Нередко на лисьих городках развивается пышная сорная растительность. Как правило, лисицы пользуются постоянными жилищами только в период воспитания молодых, а в остальное время года, в частности зимой, отдыхают в открытых логовах в снегу или в траве и во мху. Однако, спасаясь от преследования, лисицы нередко норятся в любое время года, скрываясь в первой попавшейся норе, которых бывает немало в местах ее обитания.

Подобно волку, лисица принадлежит к моногамам, размножающимся только один раз в году. Течка у нее происходит с декабря по март и длится у каждой самки всего несколько дней. Время гона и его эффективность зависят от погоды и упитанности зверей. Бывают годы, когда до 60—70% самок остается без потомства. Беременность у лисиц длится от 49 до 58 дней. В выводке насчитывается 4 — 6 и до 12 — 13 щенков, покрытых темно-бурым пухом. В двухнедельном возрасте они начинают видеть, слышать, у них прорезаются первые зубы. Полтора месяца лисята выкармливаются молоком, но еще до этого они появляются около нор и постепенно приучаются родителями к обычной пище, а также к ее добыванию. В общем, со времени гона и до окончательного выхода лисят из нор проходит около 6 месяцев. В их воспитании участвуют оба родителя. Подросшие щенки рано начинают отлучаться из дома и часто встречаются далеко от него, будучи еще совсем небольшими. К осени они вполне вырастают. Некоторые самки уже на следующий год начинают размножаться и во всяком случае достигают половой зрелости в двухлетнем возрасте. В неволе лисицы живут до 20—25 лет, но в природе всего несколько лет.

Лисица достаточно оседла. В большинстве районов ей несвойственны регулярные миграции. Они известны только в тундре, пустынях и горах. Охотятся лисицы в разное время суток и там, где их не преследуют, встречаются днем, причем не обнаруживают какого-либо беспокойства при виде людей. В противных случаях лисица отличается крайней осторожностью и удивительной способностью, уходя от погони, запутывать и пускаться на всевозможные уловки, чтобы обмануть собак. Поразительные повадкки обнаруживает лисица и при охоте, недаром в фольклоре едва ли не всех народов, знакомых с лисицей, она неизменно служит символом хитрости и ловкости. Действительно, в условиях суровой борьбы за существование у лисицы выработались весьма сложные формы поведения, причем у некоторых особей они достигли большого совершенства. Спокойно идущая лисица следует по прямой линии, оставляя на снегу четкую цепочку следов. Испуганная, она может бежать очень быстро, галопом или буквально распластавшись над землей и далеко вытянув хвост. Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием, т. е. охотой на полевок, где-нибудь на заснеженном поле. Вошедшая в азарт, она то прислушивается к писку грызунов под снегом, то делает грациозный прыжок, начинает быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль, стремясь настигнуть и схватить добычу. Зрение у лисицы не отличается остротой, зато обоняние и слух развиты очень хорошо и служат основными анализаторами.

Во время гона или в состоянии возбуждения лисица издает довольно громкий, отрывистый лай, вроде тявканья. Дерущиеся или обозленные звери пронзительно визжат.

ПЕСЕЦ (Alopex lagopus) единственные представитель рода. В некоторых странах его называют полярной лисицей. Это сравнительно небольшое животное: длина тела 50—75 см, хвоста — 25—30 см, высота в плечах примерно 30 см, масса зимой около 6 кг, а в редких случаях даже 10—11 кг. В отличие от лисицы, тело песца более приземистое, мордочка укороченная, уши короткие, закругленные, слабо выступающие из зимней шерсти. Песец — единственный представитель семейства собачьих, которому свойствен резко выраженный сезонный диморфизм окраски. Летом зверек одет в короткий мех грязно-бурого цвета сверху, желтовато-серого снизу. Зимой подавляющее большинство особей носит пышный снежно-белый волосяной покров и лишь у немногих, так называемых голубых песцов, зимний наряд темный, разных оттенков — от песочного и светло-кофейного до темно-серого с голубоватым отблеском и даже коричневого с серебром. Голубая окраска представляет темную, наследственную фазу, не имеющую таксономического значения. Голубые песцы встречаются во всех популяциях, но на материках они очень редки, а на некоторых островах, напротив, преобладают. Песец — типичный представитель фауны Арктики и Субарктики с кругополярным распространением. Он населяет материковые тундры, начиная со Скандинавского и Кольского полуостровов через всю полярную Евразию и Северную Америку, а также Гренландию, Шпицберген, Новую Землю, многие острова Северного Ледовитого океана, Канадский архипелаг. С другой стороны, песцы постоянно обитают на островах Прибылова, Алеутских и Командорских островах. Во время зимних кочевок они заходят далеко в глубь Полярного бассейна и забегают к югу вплоть до Южной Финляндии, почти до широты Москвы, южной части Прибайкалья, низовьев Амура, не говоря о многих северных таежных районах. На этом обширном пространстве песец образует всего 7 подвидов. Столь слабо выраженная географическая изменчивость обусловлена большой подвижностью песцов и, постоянным смешением различных популяций. Наиболее типичными местами обитания песцу служат открытые тундры с холмистым рельефом. На песчаных сопках, высоких водоразделах и береговых террасах он роет норы, представляющие сложные подземные лабиринты со многими входными отверстиями. Подходящих мест для строительства нор в тундре мало, поэтому песцы используют их из года в год, иногда на протяжении 15—20 лет подряд, а считая с перерывами — сотни и даже тысячи лет, расширяя и совершенствуя жилища, так что некоторые холмы бывают сплошь изрыты соединяющимися ходами со множеством (до 60—80) входов, из которых используются 10—12. В таких обширных городках могут одновременно жить 2—3 семьи. Однако обычно жилые норы располагаются не ближе чем в 200 м одна от другой. На выбросах грунта около нор, удобренных остатками пищи и выделениями зверей, развивается разнообразная травянистая растительность, выделяющаяся яркой зеленью среди общего тусклого фона тундрового ландшафта. Зимой песец нередко довольствуется простым логовом в снегу, а во время пурги и сильных морозов выкапывает нору в снежном сугробе и иногда не покидает ее несколько дней подряд. Песец питается самой разнообразной пищей. Установлено поедание песцом 125 видов животных и 25 видов растений. Однако для материковых песцов основу существования составляют лемминги, от обилия и доступности которых зависит численность, распределение, оседлость и другие особенности экологии хищника, Период размножения у песцов начинается в апреле. Как правило, эти звери моногамы, хотя иногда (особенно на Командорских островах) наблюдаются случаи полигамии. За самкой бегают 1—2 самца. Течка у самки длится 4—5 дней. При обилии пищи и хорошей упитанности зверей гон протекает дружно, большая часть самок приносит потомство, так что иногда даже не хватает нор и некоторые вынуждены щениться прямо на поверхности земли, под защитой травы и кустов. Беременность 49—56 дней. За 1—2 недели до родов самка подыскивает нору и начинает ее чистить и обновлять. Массовое появление щенков в мае — июне, но иногда в апреле и июле. Песцы отличаются весьма большой плодовитостью. В среднем они приносят 8—9 детенышей. В благоприятные годы в матках насчитывается до 22—24 эмбрионов, а в норах — до 20 щенков. Надо, однако, иметь в виду, что самки нередко воспитывают по нескольку приемышей, а в обширных норах могут соединяться две семьи и тогда в одной такой колонии оказывается до 40 и более молодых зверьков. Детеныши песцов растут и развиваются быстро (быстрее, чем лисята). Размножаться они могут уже на следующий год, хотя полного развития достигают лишь на второй год. Условия существования в тундре весьма суровы. Хотя песцы прекрасно к ним приспособлены, в некоторые годы и они оказываются в очень тяжелом положении. Особенно пагубно на песцах сказываются периоды резкого падения численности леммингов, когда хищники лишаются своего основного корма. Эти депрессии повторяются достаточно регулярно через несколько лет и почти неизменно влекут за собой соответствующее падение численности песцов на обширных пространствах. Большое влияние на численность местных популяций песцов оказывают миграции. Каждую осень множество зверей, населяющих тундры северо-востока Европы, Азии, направляется вдоль морских побережий и рек к югу, концентрируясь многими сотнями и тысячами в некоторых районах, лежащих на их пути. Весной песцы постепенно возвращаются назад. В голодные годы эти переселения принимают особенно массовый характер. Если обычно песцы спускаются к югу на несколько сотен километров, то, как показали результаты мечения, иногда они оказываются за тысячи километров от «дома». Конечно, многие из таких кочующих зверей погибают. Среди песцов, особенно если они ослабли от голода, нередко вспыхивает эпизоотия дикования — вирусного арктического энцефалита животных.

КОРСАК (Vulpes corsac) (КОРСАК занесён в международную Красную Книгу) водится в степях, полупустынях и отчасти в пустынях Азии и Юго-Восточной Европы наряду с рыжей лисицей. Это очень мелкая, тусклоокрашенная лисичка. Длина его тела равна всего 50 — 60 см. хвоста — 25 — 35 см, высота в плечах около 30 см. Обращают внимание крупные, широкие в основании уши. Зимняя шерсть очень пушистая, шелковистая и, несмотря на светлую окраску, красивая. В Европейской части корсак распространен до Волгограда и южных районов Татарстана, а в Азиатской части — в Казахстане, Средней Азии и Забайкалье. Отсюда отдельные особи иногда забегают к северу. Корсак встречается от Северного Ирана и Афганистана до Монголии и Северо-Восточного Китая. Корсак принадлежит к типичным обитателям полупустынь и сухих равнинных степей, зимой малоснежных или с уплотненным снежным покровом. Здесь корсак охотится преимущественно на зверьков не крупнее молодых зайцев и сурков, а в летние месяцы ест также птиц, пресмыкающихся, насекомых, но растительные корма почти не трогает. Из грызунов добычей корсака становятся главным образом полевки, пеструшки, суслики, тушканчики и т. п. При их недостатке он ест падаль и всевозможные отбросы. Как и другие хищники, корсак стойко переносит голод и даже через неделю, а то и две полностью сохраняет свою активность. В воде он не нуждается.

Для жилья корсак использует норы сурков, приспосабливает норы сусликов, изредка занимает принадлежавшие барсукам и лисицам, а сам роет их лишь в виде исключения. Выбросов земли около входов обычно не бывает, так как она разравнивается. Иногда норы располагаются группами, но только одна из них является жилой. Охотится корсак преимущественно в сумерки, но нередко и днем, если только (летом) не слишком жарко. Он осторожно, постепенно выглядывает из норы, затем садится около нее, озираясь по сторонам, и лишь потом отправляется на промысел. Корсак обладает хорошим обонянием и слухом. Охотясь, он медленно идет или трусит против ветра и, почуяв добычу, скрадывает ее либо стремится настичь. Человека, а тем более автомашину корсак подчас подпускает очень близко. Иногда, не имея возможности скрыться, он очень ловко притворяется мертвым, но при первой же возможности убегает.

Этому мелкому и слабому хищнику нередко приходится туго, особенно после снегопада, так как он сильно вязнет в снегу. Поэтому во многих районах осенью корсаки откочевывают к югу, иногда вслед за стадами сайгаков, которые вытаптывают снег и тем облегчают корсакам передвижение и охоту. Массовое выселение корсаков может быть также вызвано степными пожарами, катастрофическим вымиранием грызунов и т. д. Во время таких миграций корсаки появляются далеко за пределами ареала и даже забегают в города.

Корсак — моногам. Возникшие пары, по-видимому, сохраняются всю жизнь и распадаются лишь в случае гибели одного из зверей. Гон наблюдается в январе — феврале, обычно по ночам, и сопровождается лаем самцов. Спаривание происходит в норе. Продолжительность беременности точно не установлена, но, вероятно, равна 52 дням. В выводке обычно бывает 3 — 6 щенков. Новорожденные щенки покрыты светло-бурым, пухлявым волосом. Прозревают они на 14 — 16-й день; в месячном возрасте начинают есть мясо. Растут корсачата быстро и рано расселяются. Однако с наступлением холодов они вновь собираются вместе, так что в одной норе встречается по несколько штук. Самки становятся половозрелыми уже на следующий год.

ФЕНЕК (Fennecus zerda) (ФЕНЕК занесён в международную Красную Книгу)удивительно своеобразная, миниатюрная лисичка живет в песчаных пустынях Северной Африки, Синайского и Аравийского полуостровов. Масса зверька всего 1,5 кг. Длина его тела не превышает 41 см, высота — 31 см, тогда как уши достигают 15 см и более. Шерсть у фенека нежная, длинная, сверху рыжевато-кремовая, палевая или почти белая, снизу белая; кончик пушистого хвоста черный. Фенек не выносит длительного прямого солнечного освещения и поэтому день проводит в норе, а ночью обнаруживает большое проворство, умение высоко и далеко прыгать. В случае опасности он мгновенно закапывается в песок. Огромные уши позволяют ему улавливать самый легкий шорох, производимый его жертвами. Фенек питается мелкими грызунами, птицами и их яйцами, ящерицами, насекомыми (в частности, саранчой), падалью, а также растениями. Добычу при нужде он выкапывает из песка. Охотно пьет воду, но, по-видимому, подолгу может обходиться без нее, поскольку нередко встречается далеко от водопоев. В марте — апреле, после беременности, длящейся 50 — 51 день, самка приносит 2 — 5 детенышей в норе с гнездовой камерой, выстланной травой, перьями и шерстью.

ЛИСИЦА АФГАНСКАЯ (Vulpes cana) (ЛИСИЦА АФГАНСКАЯ занесёна в международную Красную Книгу) В основном она распространена в Восточном Иране, Афганистане и Северо-Западной Индии. Афганская лисица крайне мала - длина ее тела всего 40 — 50 см, хвоста — 33 — 41 см, высота уха около 9 см. Окраска зимней шерсти буровато-серая, с заметным черным налетом, распространяющимся и по верху очень длинного пушистого хвоста.

МАЙКОНГ (Cerdocyon thous) или caванновая лисица, весьма похожа на обыкновенную лисицу. Тело ее длиной 60 — 70 см, хвост — около 30 см. Окраска короткого меха очень изменчива у отдельных особей, но в большинстве случаев палево-серая или буроватая, часто с желтым оттенком. Концы ушей черные. Майконг населяет открытые, лесистые и травянистые равнины Южной Америки от Северной Аргентины до Колумбии и Венесуэлы. Он питается мелкими грызунами, насекомыми (преимущественно прямокрылыми), ящерицами, лягушками, крабами, птицами. Важную роль играют растительные корма: фиги, бананы, манго, ягоды и пр. Некоторые звери специально разыскивают яйца черепах, иногда похищают цыплят и уток. Нередко майконга называют лисицей-крабоедом. Однако ракообразные поедаются им отнюдь не чаще многих других животных. Охотятся майконги ночью, в одиночку или парами. Майконг хорошо приручается.

ЛИСИЦА БОЛЬШЕУХАЯ (Otocyon megalotis) Свое название она получила из-за огромных ушей, высотой 11 — 14 см и к тому же очень широких. Они кажутся тем более крупными, что само животное средней величины: длина тела 46 — 58 см. Если не считать ушей, то в остальном большеухая лисица весьма похожа на обыкновенную лисицу. Она в основном окрашена в желтовато-бурый или желтый цвет, за исключением черных лап, концов ушей и хвоста. Замечательной особенностью вида является зубная система, насчитывающая 48 зубов, в том числе 4 предкоренных и 4 коренных в каждой половине челюсти. Это максимальное количество для наземных плацентарных млекопитающих. Большеухая лисица обитает в пустынях. Раньше она была распространена очень широко в Восточной и Южной Африке, но теперь сильно истреблена и во многих местностях близка к полному вымиранию. Этому способствует то, что большеухая лисица не избегает близости человека, очень любопытна и неосторожна. Будучи в основном ночным животным, она нередко наблюдается и днем, когда бродит в одиночку, парами или группой до 6 особей. Питается большеухая лисица преимущественно термитами и другими насекомыми, а также плодами, луковицами, мелкими зверьками, иногда падалью. Почти никогда она не нападает на домашних животных. Период беременности 60 — 70 дней. Детеныши (2 — 5) появляются чаще всего с декабря по апрель, но нередко и в остальные месяцы года.

ЛИСИЦА СЕРАЯ (Urocyon cinereoargrnteus) (ЛИСИЦА СЕРАЯ занесёна в международную Красную Книгу) По внешнему облику они напоминают обыкновенных лисиц, но только с более короткими мордой и ушами. Верхняя часть тела, голова и хвост у них серые, с черным оттенком, сгущающимся на хребте и хвосте в черный ремень. По бокам головы, шеи и туловища развит ржавый цвет, а весь низ — белый. Первый из упомянутых видов более крупный; длина его тела 53 — 69 см, хвоста — 28 — 45 см, масса — до 7 кг. Типичная серая лисица распространена от границы между США и Канадой вплоть до Панамы, Второй из упомянутых видов населяет некоторые острова Калифорнии. Серые лисицы живут только там, где есть деревья. Они — единственные представители семейства волчьих, умеющие хорошо лазать по деревьям. Их кое-где даже называют древесными лисицами. Они свободно забираются по стволу до кроны, ходят по ветвям, устраиваются там на отдых, скрываются от преследования, а при случае разоряют гнезда белок и птиц. Впрочем, основными убежищами серым лисицам служат норы, расщелины среди камней и скал, пещеры, дупла в поваленных деревьях. Эти хищники охотятся преимущественно по ночам. Они питаются всевозможными мелкими зверьками, птицами, насекомыми, иногда таскают цыплят. Более других видов лисиц они имеют склонность к растительной пище, так что порой плоды и зеленые части растений даже преобладают в их рационе. После 63 дней беременности самка приносит весной до 7 щенков, покрытых черной шерсткой. Через полтора месяца они начинают питаться обычной пищей, а поздним летом или ранней осенью приступают к самостоятельной жизни, тогда как родители продолжают жить совместно.

ЛИСИЦА КАРЛИКОВАЯ (Vulpes macrotis) похожа на корсака и афганскую лисицу. Длина их тела равна всего 38—50 см, хвоста —23—30 см, высота в плечах около 30 см, масса до 3 кг. У карликовых лисиц, особенно карликовой проворной лисицы (V. macrotis), очень крупные уши, почти как у фенека. Окраска шерсти буро-желтая, конец хвоста белый. Карликовые лисицы населяют низкотравные равнины западной части Северной Америки. Они ведут ночной образ жизни, очень боязливы и в случае опасности стремительно убегают, то и дело мгновенно меняя направление. Эти неразборчивые хищники питаются крысами, кроликами, птицами, насекомыми и другими мелкими животными. Круглый год они живут в глубоких, длинных норах, иногда имеющих несколько входов. Здесь, обычно в апреле, родится 3—7 детенышей. Около 10 недель они питаются молоком. В воспитании участвуют оба родителя, с которыми лисята не расстаются до конца лета — начала осени.

Источник:

http://www.floranimal.ru/pages/animal/l/41.html

Добавленны картинки с Лисьего Сообщества

|

|

Обыкновенная (рыжая) лисица |

Это цитата сообщения HiddenFox [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обыкновенная (рыжая) лисица

Название: (русское, английское) лисица обыкновенная, Red fox; Латинское название: Vulpes vulpes L., 1758

Другие названия: лисица рыжая

Ареал: Лисица распространена очень широко и обитает почти по всей территории Европы, Азии, Северной Америке, Северной Африки. Акклиматизирована в Австралии. Некоторые исследователи считают, что в Америке водится особый родственный вид (V. fulvus), другие рассматривают его лишь как подвид рыжей лисицы.

Описание: Рыжая лисица имеет стройное, изящно, несколько удлиненное туловище на невысоких ногах. Размером лисица с небольшую собаку а из всей ее общей длины примерно 40 процентов приходится на пушистый хвост. Они имеют стройную морду, с белым мехом на верхней губе, а некоторые индивидуумы имеют черные метки слезные метки. Лисица обыкновенная крупнее, чем другие представители рода, но окраска и ее размеры отличается большой географической изменчивостью. В общем, к северу лисицы становятся крупнее и ярче, к югу — мельче и тусклее окрашенными. В Европе существует 14—15 подвидов, а для остальной части ареала известно более 25 подвидов.

Взрослые лисицы начинают линять в феврале - марте (на севере - в марте - апреле) и окончательно оде

ваются в летний мех в середине лета. Почти тотчас же начинает развиваться зимний мех, созревающий в течение ноябри - декабря. Летний мех лисицы редкий и короткий, в нем она выглядит поджарой, большеголовой и даже длинноногой и менее красивой, чем зимой.

ваются в летний мех в середине лета. Почти тотчас же начинает развиваться зимний мех, созревающий в течение ноябри - декабря. Летний мех лисицы редкий и короткий, в нем она выглядит поджарой, большеголовой и даже длинноногой и менее красивой, чем зимой.Окрас: В большинстве случаев окраска спины ярко-рыжая, с неясным темным узором, брюхо белое, но иногда черное. Живот у нее белый, серый или чуть буроватый, грудь светлая. Окраска спины и боков меняется в разных местах от ярко-рыжей до серой.

В северных районах с суровыми климатическими условиями чаще встречаются черно-бурые и другие меланистические формы окраски. Сиводушки, крестовки, чернобурки - это обыкновенные лисицы с отклонениями от нормальной окраски. Наиболее красив черно-бурый мех с примесью остевых волос с белыми концами, придающих ему приятную серебристость. Подобных лисиц уже давно разводят на зверофермах и называют серебристо-черными.

В природе встречается еще одна разновидность окраски лисицы - огневка. У нее красно-оранжевый с огненным отливом мех. Если его встряхнуть, создается впечатление, что колышется пламя. Огневки наиболее часто встречаются на Камчатке, реже в Якутии и других северо-восточных регионах Сибири. И совсем редко - в европейской части России. Да и качество шкурок европейских огневок намного ниже, чем у якутских и камчатских, которые на пушных аукционах нередко теснили своих лучших серебристо-черных сородичей. Иногда рождаются чисто белые лисицы альбиносы.

Отмеченное разнообразие окраски и величины лисицы связано с обширностью ее ареала и большими различиями условий существования в отдельных его частях.

Отмеченное разнообразие окраски и величины лисицы связано с обширностью ее ареала и большими различиями условий существования в отдельных его частях.Размер: длина тела 60—90 см, хвоста — 40—60 см, высота плеча: 35-40 см

Вес: масса тела от 6 до10 кг

Продолжительность жизни: В дикой природе лисицы редко живут более чем в течение семи лет, в то время как в неволе они живут до 20—25 лет.

Голос: Во время гона или в состоянии возбуждения лисица издает довольно громкий, отрывистый лай, вроде тявканья. Дерущиеся или обозленные звери пронзительно визжат. По голосам можно отличить самца от самки: так самка делает тройной "взлай" и заканчивает его коротким воем, а у самца этого воя нет, зато он лает чаще и больше, на манер собаки.

Среда обитания: Лисица населяет все ландшафтно-географические зоны, начиная с тундры и лесов вплоть до степей и пустынь, включая горы. Повсюду лисица предпочитает открытую местность, а также те районы, где имеются отдельные рощи, перелески, а также холмы и овраги, особенно если зимой снежный покров там не слишком глубокий и рыхлый. Избегает же лишь глухой тайги, многоснежных районов и пустынь. Поэтому на территории нашей страны больше всего лисиц живет в лесостепях, степях и предгорьях Европейской и Азиатской частей.

При этом лисица водится не только в дикой природе, но и в культурных ландшафтах, включая ближайшие окрестности сел и городов, в том числе крупных промышленных центров. Более того, подчас в освоенной человеком местности лисица находит особенно благоприятную для себя обстановку. Так, в некоторых районах Англии, они полностью освоили обширные сельскохозяйственные земли вместе с населенными пунктами, и стали "заселять" города, обитая даже в центре огромного Лондона! Они живут в парках, питаются у свалок, устраивают норы под различными строениями. Из-за своей нечистоплотности в Бирмингеме лисицы стали докучать людям антисанитарией, вынудив ветеринарную службу города с помощью охотников отловить более сотни лисиц и отвезла их в отдаленные леса. Но обнаружилось, что через некоторое время они стали возвращаться в город в облюбованные ими места.

Враги: К естественным врагам лис можно отнести обитающих на той же территории волков и некоторых других крупных хищников. Раньше в огромных количествах лис убивали охотники, с целью профилактики природных очагов лисьего бешенства. Однако широкое применение, как в Северной Америке, так и Европе пероральной вакцины исключило необходимость проведения таких радикальных мер, как сплошной отстрел лис.

Пища: Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается самой разнообразной пищей. Среди поедаемых ею кормов более 300 видов одних только животных, не считая нескольких десятков видов растений. Однако повсеместно основу ее питания составляют мелкие грызуны, главным образом мыши и полевки, составляющие в сумме около трех четвертей их рациона. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют несравненно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы ловят их, особенно зайчат. Иногда лисицы нападают на маленьких детенышей косуль. Птицы в питании лисицы не столь важны, как грызуны, хотя хищник никогда не упустит случая поймать любую из них, оказавшуюся на земле (начиная от самых мелких и до наиболее крупных — гусей, глухарей и др.), а также уничтожить кладку и птенцов. В южных районах Европы лисицы часто добывают пресмыкающихся; на Дальнем Востоке, живя около рек, они кормятся лососевой рыбой, погибшей после нереста; на мелководье ловит рыбу, раков, а у взморья – подбирают всевозможные выбросы моря, от моллюсков до крупных млекопитающих. В летние месяцы почти повсеместно лисы охотно поедают массу жуков и других насекомых. После дождей во множестве собирает дождевых червей. Наконец, в период заячьего мора поедают их трупы и другую всевозможную падаль, а в голодное время — и различные отбросы. Растительные корма — плоды, фрукты, ягоды, реже вегетативные части растений — входят в состав пищи едва ли не всех лисиц, но особенно на юге ареала. Найдя неубранное поле сои, питается ею, разнообразя это чисто вегетарианское меню мышами и полевками.

Вообще характер питания и видовой состав кормов сильно разнятся не только в различных географических районах, но и у особей смежных популяций, населяющих неодинаковые местообитания.

Поведение: Охотятся лисицы обычно в сумерках и ночью, днем их можно увидеть чаще всего зимой да еще летом, когда подрастает потомство. В это время лисица пользуется норами, в остальное же предпочитает отдыхать на открытом месте - под выворотнем, в овраге, на копне сена. По поведению старые и молодые лисицы мало чем отличаются, разве что молодые более пугливы и менее опытны в добыче крупной дичи. Если мышей много, то охотятся чаще всего ночью и на зорях. Наевшись, с рассветом уходят в леса, густо заросшие овраги и другие укромные места, где и отдыхают весь день.

Если поля и луга, богатые мышевидными грызунами, находятся в нескольких километрах от леса, то многие лисицы, особенно молодые, ложатся на день в лугах, выбрав для этого небольшой бугорок около одиноко стоящего куста. Прежде чем лечь, рыжая много петляет, а иногда делает скачки в сторону, норовя прыгнуть в траву или другое место, где ее след не сразу найдешь. Дойдя до места лежки, лисица сперва сидит как изваяние, внимательно осматривая окружающую местность. Убедившись, что опасности нет, и покрутившись на месте, свернется калачиком и ложится носом к следу, закрыв хвостом брюшко, ноги и даже голову. Через некоторое время поднимет голову, прислушается и вновь оглядит округу. Повторив эту операцию несколько раз, наконец засыпает. В лесу лисица ложится на полянке, бугорке и тоже с таким расчетом, чтобы у нее был обзор.

Обычная манера ее передвижения - неторопливая рысца. Спокойно идущая лисица следует по прямой линии, оставляя на снегу четкую цепочку следов.

Нередко лисица переходит на шаг, останавливается, осматриваясь, вокруг. Несмотря на коротковатые ноги, лисица бегает очень резво и от преследователя стремительно уходит большими прыжками, галопом или буквально распластавшись над землей и далеко вытянув хвост, что не всякая собака способна ее догнать. Что касается ловкости, то она с успехом ловит пролетающих над ней жуков. При скрадывании добычи совершенно сливается с местностью и как бы ползет на брюхе.

Лисица достаточно оседла, а участок, который занимает пара или семья, должен обеспечивать зверей не только достаточным количеством пищи, но и удобными, безопасными местами для устройства нор. Лисицы роют их сами либо очень часто занимают принадлежавшие барсукам, суркам, песцам и другим животным, приспосабливая их к своим потребностям. Чаще всего лисицы селятся на склонах оврагов или холмов, избирая участки с хорошо дренированным песчаным грунтом, защищенные от заливания дождевыми, талыми и грунтовыми водами. Даже если нора вырыта самостоятельно, не говоря о барсучьих и песцовых, она обычно имеет несколько входных отверстий, ведущих через более или менее длинные, наклонные туннели в обширную гнездовую камеру. Иногда лисицы используют естественные убежища — пещеры, расщелины скал, дупла в толстых упавших деревьях. В большинстве случаев (но далеко не всегда) жилище бывает хорошо укрыто в густых зарослях. Но его демаскируют далеко тянущиеся тропы, а вблизи — большие выбросы грунта около входов, многочисленные остатки пищи, экскременты и т. д. Нередко на лисьих городках развивается пышная сорная растительность. Как правило, лисицы пользуются постоянными жилищами только в период воспитания молодых, а в остальное время года, в частности зимой, отдыхают в открытых логовах в снегу или в траве.

Лисица очень деятельна, в условиях суровой борьбы за существование у них выработались весьма сложные формы поведения, причем у некоторых особей они достигли большого совершенства. Лисица - великолепный охотник. Помимо наблюдательности и сообразительности, у нее отличная зрительная память, хорошее обоняние и острый слух. Пискнет чуть мышь, и лисица ее услышит за сотню метров; прошелестит полевка по сухой траве под полуметровым слоем снега - и рыжая бестия тут как тут.

Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием, т. е. охотой на полевок, где-нибудь на заснеженном поле. Мышкует она старательно - ведь съесть в сутки надо 15 - 20 зверюшек. Вошедшая в азарт, она то прислушивается к писку грызунов под снегом, то делает грациозный прыжок, начинает быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль, стремясь настигнуть и схватить грызуна. При этом хищница порой настолько увлекается, что подпускает к себе очень близко.

Впрочем, зрение у лисицы не отличается остротой и к неподвижно стоящему или сидящему человеку она может подбежать почти вплотную. Зато обоняние и слух развиты очень хорошо и служат основными анализаторами.

Она до подробностей знает свой охотничий участок, систематически его обследует. Она хорошо лазает по кручам, плавает. Сумеет залезть на дерево, если оно немного наклонено или ветвится невысоко над землей. Зимой узорчатые цепочки ее следов пересекают поля, перелески, овраги, теряясь на дорогах и тропах и переплетаясь вокруг скирд соломы, копен сухих соевых стеблей, куч валежника и других мест, где обычны мыши и полевки.

В местах, где лис не преследуют, они нередко встречаются днем, причем не обнаруживают какого-либо беспокойства при виде людей. В противных случаях лисица отличается крайней осторожностью и обладает удивительной способностью, уходя от погони, запутывать следы и пускаться на всевозможные уловки, она хитрит и изворачивается, чтобы обмануть преследователей. Спасаясь от назойливого преследования, лисицы нередко, скрываются в первой попавшейся норе, которых бывает немало в местах ее обитания, где отдыхают некоторое время, а затем незаметно ускользают от преследователей через один из потайных выходов.

В большинстве районов лисице несвойственны регулярные миграции. Они известны только в тундре, пустынях и горах. Например, одна из помеченных в Малоземельской тундре лисица была добыта в 600 км к юго-западу.

Социальная структура: У каждой пары лисиц есть свой - семейный участок: его площадь от 30 до 100 кв. км. Звери ревностно охраняют его, защищают от вторжения других пар. Зимой индивидуальный участок у каждой лисицы больше, летом меньше.

Размножение: Лисица принадлежит к моногамам, размножающимся только один раз в году. Самки еще зимой подыскивают себе подходящие места для вывода молодняка, помечают их и ревностно охраняют. И только в случае гибели владелицы этот гнездовой участок немедленно занимает другая самка. К лисице, располагающей "квартирой", в конце зимы присоединяется самец, иногда 2 - 3 и даже больше. Образуется своеобразная лисья "свадьба", когда за одной самкой ухаживают несколько самцов, и драки между ними явление обыкновенное. Но вот гон закончился и "свадьба" распадается. С самкой остается только один самец, наиболее сильный и ловкий - победитель в боях с другими претендентами.

Самцы лисиц - прекрасные семьянины. Они не только принимают деятельное участие в выращивании молодняка, но и трогательно заботятся о своих подругах еще задолго до того, как появляются на свет лисята: носят пищу, благоустраивают норы и, говорят, даже выискивают у них блох.

Бывает, овдовеет самка перед самым щенением или даже после него. Тогда холостые самцы берут на себя роль отчима и ухаживают за приемными детенышами и их матерью ничуть не хуже родного отца. Более того: лисовины до того заботятся о лисятах, что иногда дерутся между собой за право быть отцом или отчимом. Самка при этом только наблюдает за дракой, ведь она очень заинтересована, чтобы за ее щенками и ею ухаживал более сильный самец.

Летом родителям приходится охотиться день и ночь, чтобы накормить своих поджарых, длинноногих и прожорливых малышей. В это время родители очень осторожны. Стоит человеку даже случайно наткнуться на выводковую нору, как в ближайшую же ночь лисята будут переведены в другое место - запасную нору, которых на участке обычно, на такой аварийный случай подготовлено несколько. Даже когда человек лопатой разрывает нору, лисицы до последней возможности стремятся спасти своих детей - вывести через один из отнорков. Такого не увидишь ни у волка, ни у тигра.

В общем, со времени гона и до окончательного выхода лисят из нор проходит около 6 месяцев. Подросшие щенки рано начинают отлучаться из «дома» и часто встречаются далеко от него, будучи еще совсем небольшими. К осени они вполне вырастают.

Сезон/период размножения: Течка у самок происходит с декабря по март и длится у каждой самки всего несколько дней. Время гона и его эффективность зависят от погоды и упитанности зверей. Бывают годы, когда до 60—70% самок остается без потомства.

Половое созревание: К ноябрю молодые лисицы становятся взрослыми и начинают самостоятельную жизнь. Обычно они разбредаются кто куда. Самцы уходят подальше, на 20 - 40 и более километров, самки - в среднем на 5 - 10, редко до 30 километров. Каждый ищет себе участок и пару. Осенью во всем лисьем поголовье на сеголетков приходится от 40 до 70, а в среднем 50 процентов. Некоторые самки уже на следующий год начинают размножаться и, во всяком случае, достигают половой зрелости в двухлетнем возрасте.

Беременность: Беременность у лисиц длится от 49 до 58 дней.

Потомство: В выводке бывает от четырех до восьми, чаще всего пять-шесть, а иногда и до 12— 13 щенков. Появляются они обычно в конце апреля или в первой половине мая. Щенки очень слабые и беспомощные, глухие и слепые, весом 100 - 1,50 граммов, покрытые темно-бурым пухом. Растут малыши довольно быстро. В двухнедельном возрасте они начинают видеть, слышать, у них прорезаются первые зубы. В это время они весят около килограмма. Вскоре они начинают выходить из норы, где увлеченно играют и резвятся. Маленькие лисята бурые, очень похожи на волчат или щенков енотовидной собаки, но у них есть и отличие: как и у их взрослых родителей, кончик хвоста всегда белый.

Полтора месяца лисята выкармливаются молоком, но еще до этого они постепенно приучаются родителями к обычной пище, а также к ее добыванию. Родители приносят им полуживую дичь, давая возможность самим поохотиться. В этом же возрасте лисята начинают ходить вместе с родителями на охоту и быстро осваивают все ее премудрости. В это время энергия и неуемное веселье переполняют лисят. Они беспрестанно в движении, играют между собой, пристают к старшим. Часто свои щенячьи восторги выражают визгом и лаем, выдавая всю семью врагам.

Польза/вред для человека: Лисица всегда была и остается интересным и ценным зверем. В своё время, в заготовках пушнины в СССР шкурки лисицы, по их стоимости, стояли на четвертом месте (в среднем ежегодно заготавливается более 480 000 шкурок лисиц). Очень большое их количество добывается и в других странах, особенно в США и Канаде. В конце XIX в. была искусственно создана порода серебристо-черных лисиц. Путем селекции не только было существенно улучшено качество шкурок серебристо-черных лисиц, но и выведены совершенно новые породы — платиновая, бакурианская и др.

Есть у лисы и некоторые отрицательные черты: она является распространителем бешенства и вредит спортивному охотничьему хозяйству где считают, что даже прекрасную лисью шкуру слишком дорого выращивать на деликатесных русаках, фазанах и куропатках.

Лисица имеет большое практическое значение как энергичный враг вредных грызунов и насекомых. Ущерб, причиняемый домашней птице и дичи, не идет ни в какое сравнение с пользой, приносимой этим хищником.

Популяция/статус сохранения: Всего на территории СНГ насчитывается более 1 миллиона лисиц. Численность лисиц в природе заметно колеблется по годам. На ее состоянии сказывается обилие грызунов, метеорологические условия, массовые болезни. В голодные годы не только падает плодовитость самок и выживает мало молодых, но и возникают условия, способствующие распространению эпизоотии, иногда охватывающих обширные пространства. Таковы эпизоотии бешенства, чумы плотоядных, зудневой чесотки и ряда неизвестных заболеваний, когда при этом находят десятки трупов зверей.

Составитель

:

Евстафьев И.Л.

, правообладатель "

Мир Животных

"

Все материалы предназначены для использования в познавательных целях.

При использовании в письменных ученических, студенческих и т.п. работах обязательна ссылка: Сайт "Мир животных", http://zooeco.com.

Запрещается полное или частичное воспроизведение статьи без письменного разрешения правообладателя при

подготовке печатных изданий или Интернет-страниц на любых сайтах.

|

|

Есть зверь у нас внутри, и он весь разный |

Приручишь хоть разок, и правду он покажет,

Власть зверь дать может, и дань взять может

Живёт в груди он, и, вырвавшись оттуда, пусто станет вдруг,

Кто видел из древних, знает, что есть он.

И зверь он, как есть, и чувствует душу внутри,

Являясь частью неделимой, он может чувства дать,

И зверь, являясь частью нас, чувствует и боль,

Терзая нас внутри мы подаёмся чувству этому.

Этот зверь бывает разный , и он зависит от нас самих,

От качеств наших и жизни также нашей,

У зверя каждого есть сила своя,

И сила эта зависит от чувств нас к зверю и пониманию его,

И Сила эта как проклятие как дар что свыше дан.

Не знаем мы кто дал нам дар и чувства зверя,

Не знаем мы что за зверёк живёт внутри , не нам решать

Мы Лишь решаем доверять ему , или избегать.

И он показываясь из тени , и проведя своею лапкой,

Может истину нам дать , но правда будет для нас своей и разной,

Прислушавшись и чувствуя походку зверя, разрушить понимание может он,

Но может он и возродить как птица феникс,

И возрождение духа будет тогда у нас, он наш наставник и помощник.

Борьба за выживание зверя Едина , и лишь время показывает нам.

Показывает есть ли зверь внутри.

И Лис чувствуя его внутри и понимая боль сроднился с ним,

А возможность помочь и искупить стало целью Лиса.

Отдавая без остатка и помогая без труда ,

Каждый зверь как сущность вольны решать свою судьбу.

Как зверь он смотрит в глаза врунов и видит их насквозь,

Как сущность он движем силой, неведомую нам но чувства истинны.

Походка зверя и убийцы и чувства живого существа всё в нём живёт,

Лечить он может других кто видит и слышит вой его,

Показывает и проводит лапой своей путь нам,

И он же неделим и рядом с нами он в нас живёт.

Но он же ведёт борьбу с человеком и в том что зовётся логикой и разумом,

Живя в борьбе с собой мы видим и чувства и разум.

Все чувства разные и укусы зверя и ласки всё что чувствует всё часть как и инстинкты,

И в тоже время в жизни всегда в тени не видим мы его но чувствуем,

Он же из тени путь нам покажет протянет как нить,

И для тех немногим и будет той звездой вдали к которой мы идём.

Ступая по пути лишь рядом с ним который видит будущее,

Он видит то что будет но не каждый понимает насколько дорог зверь нам,

И так же дорого тепло другого существа , что может рядом с нами быть,

Но вечная борьба и убеждения мешают нам.

В этой борьбе наши решения играют роль, и в них же определяется судьба.

В нас есть животный магнетизм, и то что дарит тепло другим.

Но звери есть также что заблуждаются поныне, и в этом вина лишь нас.

Живя в гармонии с природой и с собой,

Мы можем понять зверя внутри и чувства свободы от оков,

Гармония для некоторых и есть забота о других.

Из 4 сторон вещей, мы выбираем не все,

Наш выбор лишь часть, что закрыта на время

И каждая из них для нас есть то, что помогает.

Понимая одну сторону, она приносит много чувств,

И каждая из них порождает понимание.

Стоит опасаться грани между иллюзией и реальностью,

Ибо не зная её можно сбиться со своего пути,

Но зверь всегда рядом и он помогает своими чувствами нам жить,

Чувствуя ошибку мы не свернём на дорогу заблуждений

Зверь рядом будет и неделимо будет сторожить

А те кто не видят будут помнить о том что есть в них Эгоизм,

Но всё лечит время и время откроет глаза на это рано или поздно.

Лис видит многое в мрачном свете, но и опустить лапы не смеет пока,

Пусть помнят насколько ценна жизнь,

Жизнь наша это череда испытаний поныне,

И сила зверя спасает от нетяффностей судьбы,

Нетяффностей судьбы много и наше время не бесконечно поныне,

А сила зверя и борьба у нас в Умах как ныне связь с прошедшим,

И нам твердили что от прошлого нам нельзя уйти,

И прошлое для нас безразлично ведь прошло оно, а мы же те кто есть.

Но прошлое лишь часть зверя как опыт,

Но зверь наш помнит , знает и чувствуя его мы понимаем,

Что зверь знает даже больше ,

Мы видим, замечаем, мы вспоминаем прошлое как опыт знания

Самое бесценное и дорогое в нас.

Но ещё дороже Любовь зверя , когда почувствовав тепло Зверь,

Каждый зверь не одиночка желает тяффного тепла,

Что согреет нежно чувства и ласки его,

Каждый зверь желает видеть рядом другого зверя,

Поглаживания, теплоту душевное единство и родство как две души воссоединившись,

начинают сливаться в едином порыве и боль и страдания уходит, остаётся лишь покой.

И покой бывает, вечен пока звери рядом, но бойся разрушить идиллию зверей,

Лишь те немногие знают, на что они способны и на что нет,

Мало кто задумываясь о том как вести рядом мнят себя всезнайками но попав в лапы эти,

Он не будет уже думать так,

Но звери разные лишь единицы их живут в покое и тишине ,

У зверей часты потери они лишь те немногие, что редко чувствуют покой,

И даже пытаясь найти замену зверь не смог,

Теперь же зализывая в снегах лапку свою лис думал как и зверь о Покое,

Но Лишь надежда как звезда вдалеке напоминает за что есть жить зверю.

Всё в наших лапах и даже судьба покоряется тому,

Кто приложив усилия сможет вырваться из круга.

Вырвавшись из круга снова увидим зверя и всё повторится снова и снова,

До того момента когда две души содеяться вновь.

Души зверей как часть нас и вечно внутри нас лишь изредка выбираясь на волю.

Каждый зверь любит свободу и природу и в этом наша сила в несовершенном мире.

Каждый кто нюхал носом запахи Леса,

Чувствуют что наслаждаются запахом охоты и того что раньше было.

Прошлое как часть нас.

|

Метки: стихи |

Французским школьникам запретят использовать мобильники |

А еще и раньше без школ.

Мобильники и энет это необходимость стало

|

|

Ужас |

|

|

Семейка |

Вернулся на Ласт эфэм http://www.lastfm.ru/user/AHDPEiTheFox

Не мог ночью писать из-за этого.

Я так с ума сойду, и так как мне говорят родители я злой стал.

Практика проходит просто прекрасно, меня и не вызывают на нее. Просто там делать нечего.

И кст, она последня перед дипломом иотчетом по практике.

Спам уже достал однотипностью, вот почему только про +18?

Другово нет что ли?

Наш провайдер собирается делать свою Медиазону, прочел это на его сайте.

http://novoross.multinex.ru/#

Да. я наконец узнал его имя, а не имя посредника.

Хочу записать свою мямлю, но мешает мой микрофон

|

Метки: lastfm |

Стихи о лисе |

Это цитата сообщения FoxKorio [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Стихи о лисе

Стихи о лисеЛиса видит сквозь ложь и фальшь,

сквозь красивые маски

Видит серость и тусклость она

сквозь блестящие краски

Сквозь одежды и фраз мишуру

различает безликость

Кто ж посмеет лисе указать

на её дикость?

Не стремится лиса свою шкурку

покрасить в белый.

Впрочем, чёрный ей тоже не к морде.

Она-то знает.

Каждый день гримасу-улыбку

лиса надевает.

Притворяться умеет она, как другие

быть слабой и смелой.

Не цинична лиса. Сквозь туманы

она видит пламя

Видит лучики светлой мечты

и надежды знамя.

Так лиса и живёт. Надоело лисе

притворяться.

Лиса ищет того, кто своей добротою

разучит её ухмыляться.

(kira_miri)

|

|

Первый день практики |

День был халявный, всеголишь сходил раз в колледж чтобы узнать тему отчета по практике, потом в РЕССО на практику.

Там толком не чего не делал, кроме трансопртировки 3х писем на телеграфф.

Все не могу ночью сесть писать, я фурею, всегда чтонибудь мешает

|

|

Фотографии |

Это цитата сообщения Stasya_spb [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Заголовок |

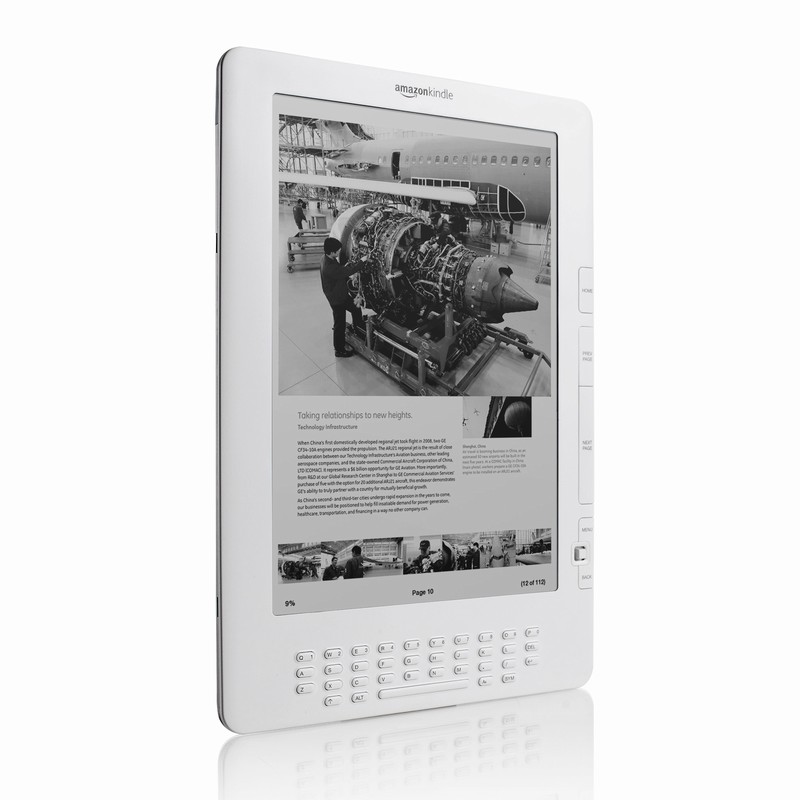

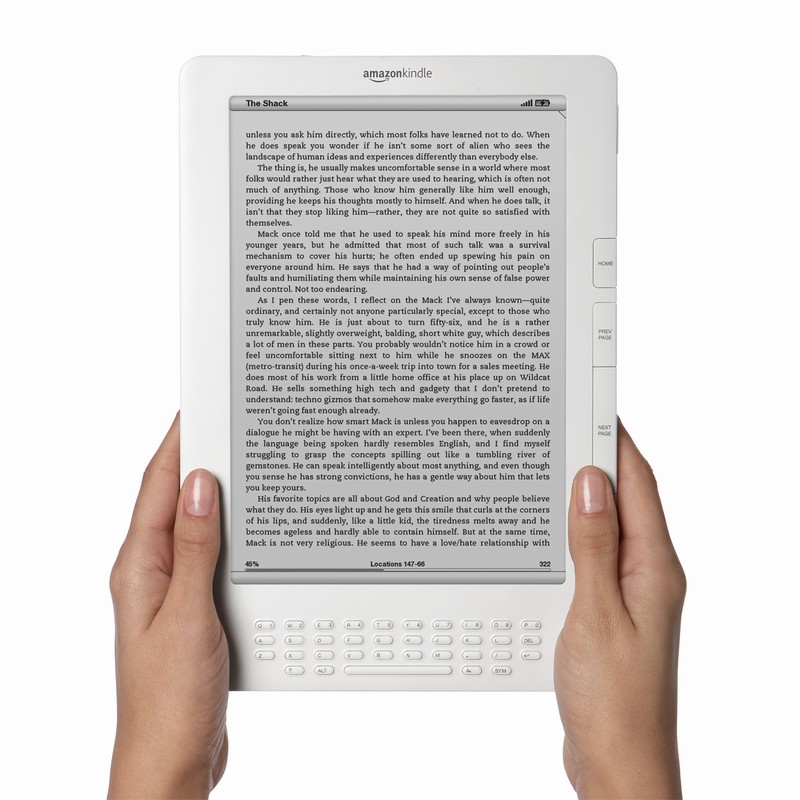

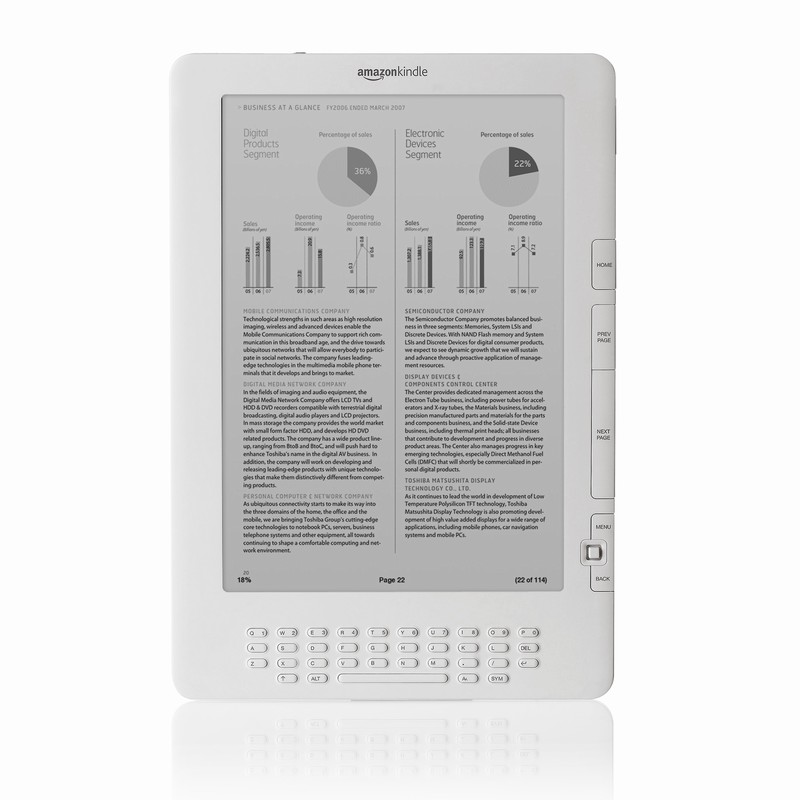

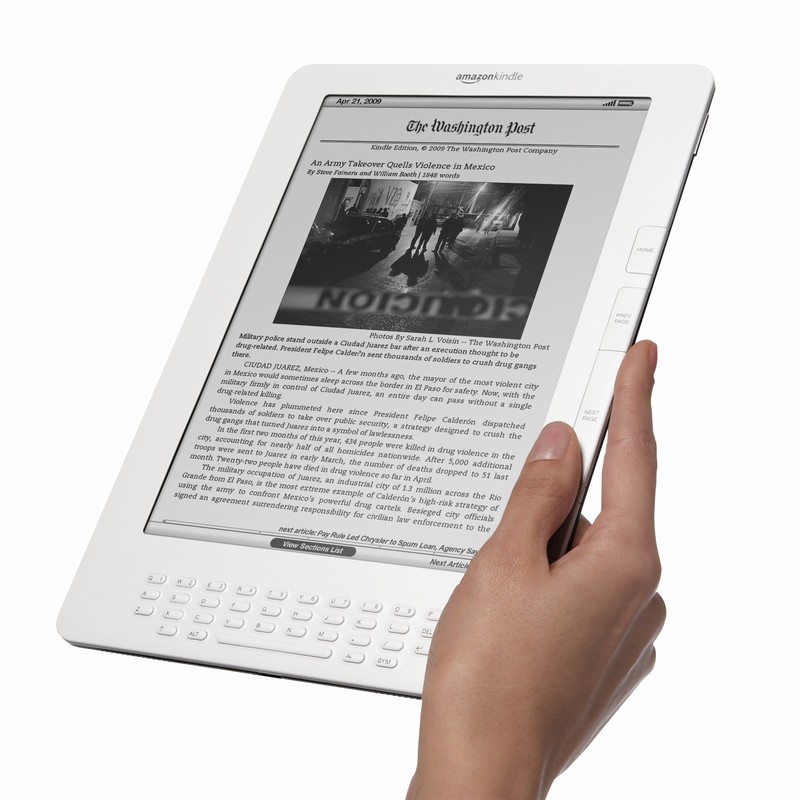

Вчера компания Amazon представила миру новую читалку электронных книг Kindle DX. К этому событию было приковано внимание всех любителей гаджетов, хотя вряд ли Kindle DX оправдал ожидания. Но, обо всем по порядку.

Вчера компания Amazon представила миру новую читалку электронных книг Kindle DX. К этому событию было приковано внимание всех любителей гаджетов, хотя вряд ли Kindle DX оправдал ожидания. Но, обо всем по порядку.

Основным отличием Kindle DX от предыдущей модели стал размер гаджета. Диагональ экрана почти в 10 дюймов (9,7 дюймов или 24,6 см) - существенно больше шестидюймового экрана Kindle 2. Но кроме этого отличий не так уж и много.

Новый дисплей с электронными чернилами e-ink имеет разрешение 1200х824 точек при 150 точках на дюйм. Цвета – 16 оттенков серого. Скорость обновления страниц у новинки даже несколько ниже, чем у Kindle 2, но это очевидные последствия увеличения размеров экрана.

Снаружи на гаджете можно найти стандартный вход для наушников (3,5 мм) и microUSB 2.0. Последний используется для подзарядки и подключения гаджета к ПК. Кстати, подзарядка будет необходима не так уж и часто. Батареи должно хватать на 4 дня работы при включенной беспроводной связи или же 2 недели без нее. Впрочем, найти 4 часа для полной зарядки гаджета, способного хранить всю вашу библиотеку, обычно не проблема.

Программная составляющая Kindle DX тоже была доработана. Теперь читалка поддерживает формат PDF без необходимости конвертации. Полный же список поддерживаемых форматов выглядит так: Kindle (AZW), PDF, TXT, Audible (formats 4, Audible Enhanced (AAX)), MP3, незащищенный MOBI, PRC – без конвертации; HTML, DOC, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP – только после конвертации. Для удобства чтения гаджет оборудован возможностью автоматической смены ориентации страницы (книжная/альбомная).

Память Kindle DX способна хранить 3 500 книг, в отличие от 1 500 у Kindle 2, хотя представить себе практическую необходимость хранения такого количества книг довольно сложно.

Единственный минус гаджета в том, что все эти возможности можно будет использовать только в США, так как работает Kindle DX через сеть Amazon Whispernet на базе 3G сети оператора Sprint.

Размеры гаджета составляют 26,4 х 18,3 х 1 см, вес – 536 грамм. Заказать Kindle DX можно за $489, но доставка начнется лишь летом. Просмотреть видеоролик о Kindle DX можно на сайте Amazon (на английском языке).

Можно смело говорить о том, что Kindle DX станет хитом продаж в США. Уже сейчас запланированы пилотные программы с использованием Kindle DX в пяти университетах США, подписаны договора с тремя крупнейшими издательствами учебной литературы, а также с тремя крупными газетами (NYT, Boston Globe, Washington Post), которые будут продвигать свои электронные версии через подписки на Amazon.

Хочу, цаца

|

Метки: книга девайс |

Репортаж о грядущем запрете субкульутр |

Репортаж о грядущем запрете субкульутр, законодательная инициатива которого будет осенью обсуждаться в ГосДуме. Мнение о грядущем законопроекте высказывают красноярские эмо, готы, панки, депутаты ЗС, психологи.

ТРК Афонтово, итоги недели, 06.07.2008 г.

|

|

Коты зажигают |

Это цитата сообщения jokerjoe [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Песенка про Мишико Саакашвили |

Этот ролик создан rex345 - он -Руководитель концертной студии 'Голубые Молнии'. Полковник ...Его кредо : Россия, У меня дом там, где мои друзья, 37 лет .

|

|

Заголовoк |

Это цитата сообщения Vindicar [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Пока сдаю на 3-4, надеюсь дальше так-же.

Возможно наконец сьесжу к одному фуррю.

Не наю точно.

Все не могу заставить себя писать

|

|

Заголовок |

По двум предметам атестация 4р, я в шоке

Подняли джабер, пока домен только toonlynx.ru , кто хочет дпть свой прошу написать мне)

Летом может поеду в сибирь, ток нужно собрать мани

Кто хочет может поспонсировать

|

|

ТО НА ЧТО ХРИСТИАНСТВО ТРЕБУЕТ НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ |

Это цитата сообщения Lutra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТО НА ЧТО ХРИСТИАНСТВО ТРЕБУЕТ НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ

1. Туфли на каблуках - при ходьбе они цокают, как копыта Дьявола! Не носите каблуки, а лучше ходите босиком, как странствовал Господь наш Иисус Христос!

2. Пуговицы - уже много людей во всём мире совершили убийства и самоубийства из-за пуговиц! Они изображают кругляшок-лицо (голову) с дырочками-глазами! Вы суёте эту голову в петлю. Это учит убивать себя и других! Такая сатанинская магия используется в богомерзком учении вуду, где колдуны также делают кукол, изображающих людей.

3. Бюстгальтеры - они изображают лапы или сети Сатаны, хватающие груди женщин! Рвите их!

4. Электрический свет - это богохульство!!! Ибо сказано: "... и отделил Бог свет ото тьмы". Люди, зажигающие свет ночью, богохульствуют и считают себя равными Богу!

5. Дверные замки с ключами! Когда вы всовываете ключ в замочную скважину, это символизирует греховный половой акт! Вырежьте замки из дверей, пусть ваши двери будут открыты Господу!

6. Это число - число Дьявола! Повторённое 3 раза, оно составляет "число Зверя" - 666!!! Если у вас дома есть копьютер, отломите от клавиатуры кнопку с этим числом!

7. Мобильные телефоны - это ужас!!! Один взгляд на торчащую антенну может вызвать греховные мысли! А название!!!! Оно созвучно слову "могильные"! Всё это вместе призывает к некрофилии!!!

8. Деньги! На многих из них изображены люди, которых называют "великими"! Но сказано: "Не сотвори себе кумира"! Отдайте сатанинские бумажки церкви!!! Только она спасёт вас!

9. Вилки. Не ешьте вилками! Они символизируют трезубец Люцифера! А если два крайних зубца отогнуть в стороны, то вы увидите стилизованную морду козла - символ Сатаны!!!

10. "Сатанинская Библия" А-А-А-А-А-А-А-А-А-!!!!!!!!!

11. Бивис и Батхед - это два демона, приближённых к Сатане!!! Вслушайтесь в их дьявольский язык: если "Нeh" прочитать наоборот, то получится "Нeh"! Это значит, что Бог и Сатана едины!!! Далее: если читать наоборот - Сool - Looc (Люцифер), Yeah - Haey (зевок дьявола), Sucks - Skcus (сокращение от Suckubus - суккуб)! А их знак - пальцы поднятые вверх - символ Дьявола!!! О-о, только Бог спасёт нас!!!

12. Ананасы - не ешьте их! Их выращивают в языческой Африке негры-вудуисты, а если вы прочитаете слово "ананас" наоборот, то получится "санана" - это созвучно слову "Сатана"!!! Это сатанинская еда!! Консервированные ананасы - тоже!!!

13. Номер этого пункта сам по себе сатанинский и нечестивый. Помолимся, братья и сёстры, дабы убрать из нашей жизни число 13!

14. Туалетная бумага. При трении в вас входит Сатана! Он вызывает возбуждение там, внизу! (Прости меня Бог за такие слова!) Вы пытаетесь втолкнуть нечистоты внутрь тела! Это оскверняет сосуд Божий!!!

15. Троллейбусы - вы знаете, что их второе название - "рогатые"? Это колесницы Дьявола, избегайте поездок в них, лучше ходите пешком, а сэкономленные на проезде деньги пожертвуйте храмам Божьим!!!

16.Не ешь яблоки!Адама с Евой из за них из рая выперли!Тем более сердцевина яблока в горизонтальном разрезе похожа на пентаграмму!!

|

|

Известный натуралист призвал сократить численность населения Земли |

Инштейна тоже хотели туда

|

|

Заголовок |

Сделал наконец 2 кросворда, осталось 2 теста (составить а не ответить), с ними проблема

Еще в моем Новороссийске произошло нападение на инкассаторов. В результате налета погиб охранник, добыча грабителей составляет 10 миллионов рублей. Дерзкое преступление совершено накануне вечером в самом центре города. Следователям удалось восстановить примерную картину налета.

Инкассаторская машина подъехала к банку, из нее вышел охранник, у него в руках сумка с деньгами. В этот момент к мужчине подбежал грабитель в светлом парике, классическом черном костюме и при галстуке, выстрелил инкассатору в голову, забрал сумку и убежал во дворы. Предполагается, что там его ждала машина, на которой преступник с сообщниками скрылись с места преступления.

В городе действует план «Перехват», все выезды из города перекрыты, милиция готовит фоторобот бандита. Розыском злоумышленника занимаются десятки оперативных групп

|

Метки: арт коллекция |

Заголовок |

Играю гномом, осталось 2 уровня до второй части первой игры.

Решил распределить собраный собой фурри арт, оказалось это проблемматично.

Четвертого числа был на аниме пати, мне все там было как бы странно, в итоге наслушавшись японского и купив значе я свалил домой.

Хочется потискать одну двхвостую лису.

Для Алекс - Не тебя!

|

|

Заголовок |

Из готов делают сатанистов из фуррей голубых?

Все больше убеждаюсь что из людей хотят сделать стандартизированную трудовую силу, а тех кто противоборствует этому называют психами и ненормальными.

Неужели все хотят жить по нормам которые нам диктуют сверху?

|

|

Заголовок |

На мне все заживает как на собаке.

Просьба учителя меня удивила - Принеси мне игр. Откопировал ей на флешку их.

Наконец распечатал таблицы для этой же пары, копию прикрепил.

Обрадовала новость про возможную отмену ЕГЭ.

Все не могу снова заставить себя писать, хотя хочется.

Пните меня.

Проект под названием Фурбунта движется, скоро будет тестовая версия, кто хочет помоч с разработкой?

|

|

Позитив |

Это цитата сообщения jokerjoe [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|