-Рубрики

- (0)

- Анекдоты. юмор (1)

- Артисты Росси (9)

- аудиороманы (4)

- Барнаул (1)

- Валерий Леонтьев (391)

- Екатерина Рождественская (1)

- Здоровье (4)

- История (1)

- Календарь (3)

- кино (4)

- КОМПЬЮТЕР (36)

- Литература (13)

- Мои путешествия (100)

- Мой театр (30)

- Петербург (5)

- Рецепты (43)

- Фильмы (1)

- Школа (1)

-Музыка

- Мой вороной

- Слушали: 1050 Комментарии: 0

- Это любовь - Валерий Леонтьев

- Слушали: 779 Комментарии: 0

- Моя музыка - В.Леонтьев

- Слушали: 1995 Комментарии: 0

- В.Леонтьев - Я уже там был (Негромкий блюз)-2015

- Слушали: 509 Комментарии: 0

- Я УЖЕ ТАМ БЫЛ

- Слушали: 672 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 16.12.2014

Записей: 791

Комментариев: 1017

Написано: 2633

Записей: 791

Комментариев: 1017

Написано: 2633

Моя экскурсия. Готический замок Вальдау. 14.07.2024 г. |

Замок Вальдау – настоящий готический замок с двумя музеями. Сейчас он выглядит так:

Мои фотографии:

Фотография из Интернета:

https://sun9-59.userapi.com/impg/KxT6YEUJ3JNzODuTZ...iaZdE4eFvJ6wW172Ae4&type=album

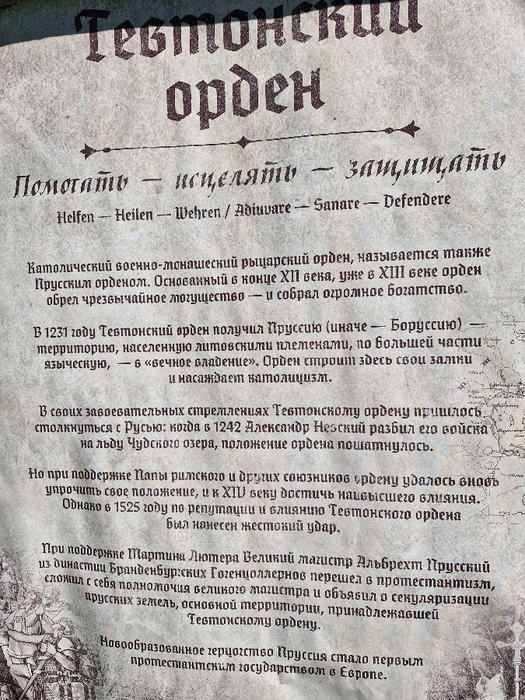

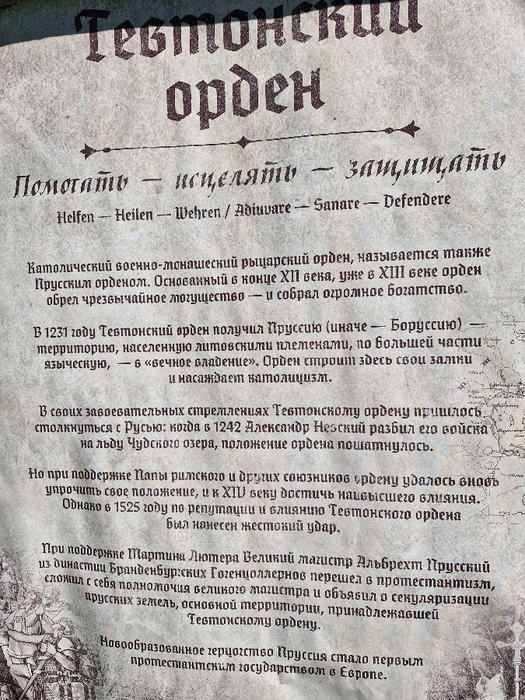

Вальдавский замок находится в поселке Низовье Калининградской области, всего в 15 км от центра Калининграда. Ранее этот населенный пункт назывался также Вальдау. Наименование происходит от древнего балтского слова «валдати», означающего «владеть». Таким образом, название «Вальдау» переводится как «Владение». Экспансия Тевтонского Ордена оказалась трагичной для местных прибалтийских народов – куршей и пруссов, практически уничтоженных германскими рыцарями.

Первое орденское деревянно-земляное укрепление в Вальдау было построено в 1258-1264 годах. Расширение территории, подконтрольной Тевтонскому ордену, привело к тому, что замок Вальдау потерял свое оборонительное значение. В 1264 году была заложена возле дороги первая промежуточная крепость, что-то вроде постоялого двора, где останавливались служилые люди ордена, священники и воины.

Реконструкция А.П. Бахтина:

В 1457 году старые укрепления были перестроены, после чего замок стал использоваться в качестве летней резиденции великих магистров Тевтонского ордена.

В 1525 году Тевтонского государство прекращает своё существование, и на его серьёзно урезанных владениях появляется Прусское герцогство. Вальдау, как и остальные замки, становится личной резиденцией правителя Альбрехта.

В середине 16 века в замке жила супруга герцога Пруссии Альбрехта – Анна Мария Брауншвейгская.

Делегация Великого Посольства:

Это была та её часть, возглавляемая Францем Лефортом, которая не пошла вместе с Петром I Балтийским морем в Пиллау (совр. Балтийск), а предпочла более безопасный сухопутный маршрут. И всё же Отец Отечества побывал в Вальдау. 17 мая 1697 года он прибыл в замок Вальдау для того, чтобы проинструктировать послов перед их въездом в Кёнигсберг. После раздачи инструкций, в числе которых, по легенде, было требование всем зашить карманы, дабы не возникло дискредитирующих Россию соблазнов (в Кёнигсберге правитель поразился тому, что местные жители очень доверчивы: на рынках никто не ворует продукты, двери домов открыты), Пётр I попировал и на утро отправился в Кёнигсберг.

В 20-х годах XVIII века прусский король передал замок в аренду богатому аристократическому семейству, которое полностью перестроило его в соответствии с архитектурным стилем того времени. До нашего времени дошел именно этот перестроенный замковый комплекс.

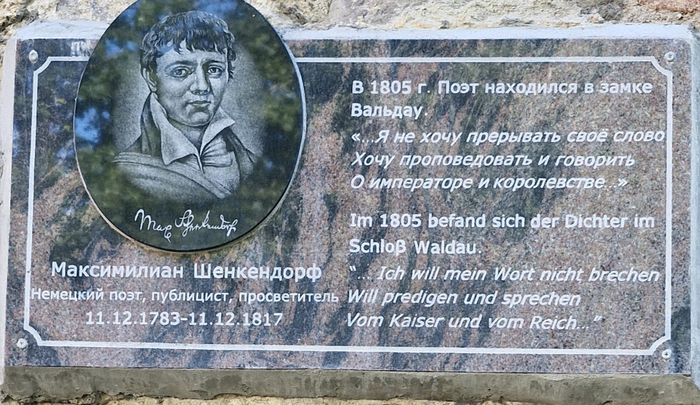

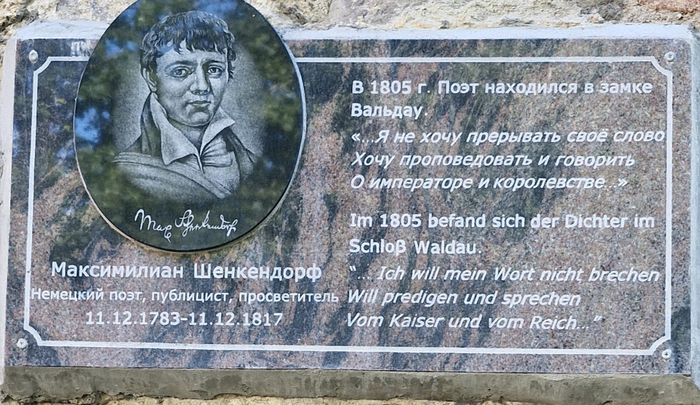

В 1805 году в замке жил участник войны с Наполеоном, немецкий поэт Максимилиан фон Шенкендорф. Этот взбалмошный человек родился в 1783 году в Тильзите (совр. Советск), детство провёл в имении своего богатого отца, а с 1798 года обучался в Кёнигсбергском университете на юридическом факультете. Здесь начудил настолько, что от него открестились родители, а мать разослала письма всем знакомым в столичном граде, чтобы никто не давал сыну денег в долг. Как бы то ни было, обучение Максимилиан не забросил и, по заведённому тогда правилу, перед экзаменами в 1808 году, проходил стажировку в замке Вальдау.

Затем основатель литературного союза «Венок Балтийского моря» получит серьёзное ранение руки на дуэли, из-за очередного любовного скандала вынужденно покинет Кёнигсберг и окажется на фронте в войнах против Наполеона. Правда, сражаться ему предстоит не штыком, а пером – он сочинил множество патриотических военных песен. После войны темой творчества становится не патриотизм, а вера в Бога: Шенкендорф пишет духовные песни и гимны, за что получает народное имя «последний церковный поэт Германии». Скончался поэт также эпично, как и прошла его короткая, но насыщенная жизнь – аккурат в день своего рождения в 34 года.

В 1890 году в Тильзите на площади (сейчас на этом месте музей военной техники) был установлен памятник легендарному поэту, деньги на которые собирали всем городом, под монументом разместили капсулу с грамотой, подписанной самим императором Вильгельмом II. В 1944 году памятник демонтировали и его местоположение до сих пор неизвестно.

В 1858 году в замке разместилась сельскохозяйственная школа. В 1860-х годах здание было основательно перестроено, окончательно разобраны башни и крепостные стены.

В советское время – общежитие техникума.

Фото В. Лем:

Войны замок пощадили, но из-за постоянной смены арендаторов он неоднократно перестраивался и был оштукатурен.

Сейчас через фрагменты штукатурки можно разглядеть средневековую кладку из полевых валунов.

В замке есть на что посмотреть. Постепенно коллектив музея пополнялся новыми сотрудниками – настоящими энтузиастами музейного дела и новыми экспозициями, рассказывающими об истории замка и быте местных жителей. Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия, Германской Империи.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Встречает нас в музее нас макет замка. Вот что было когда-то на этом месте и от чего следует отталкиваться:

Сохранилось лишь центральное здание и боковой флигель, в котором размещается музей.

Теперь в экспозиции – от портретов владельцев замка, рыцарских доспехов до истории Великого посольства и коллекции немецких пивных крышечек.

Подвалы сохранились в первозданном виде, приведены в порядок и оставляют неизгладимое впечатление.

Залы на верхних этажах тоже интересны по-своему. Тематика - история нашей страны с настоящими экспонатами, минимум муляжей - настоящая история.

А этот рыцарь поступает согласно нынешней ситуации... Молодцы работники музея, не без юмора.

Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. Считается самой тяжёлой медалью в истории. Вешалась на шею в полицейском участке в наказание за чрезмерное употребление алкогольных напитков и крепилась цепью так, чтобы нельзя было снять. По некоторым данным, медаль должна была носиться неделю.

https://vk.com/wall-143494020_322?z=photo-143494020_456239639%2Fwall-143494020_322

Современная история представлена в музее «Залом боевой славы». Его украшают экспонаты, связанные с Первой мировой войной и Великой Отечественной. За стеклом – образцы оружия и защитного снаряжения, на стене – фотографии фронтовиков, жителей Низовья.

В музее есть зал, посвященный творчеству Андрея Ивановича Баринова. Он создатель и первый директор музея. Скульптуры вырезаны из разных пород дерева. Вызывают удивление, смешанное с восторгом, вот только несколько экземпляров

> Главное здание восстанавливает на личные и грантовые средства семья предпринимателей Сорокиных. Несколько лет назад они приехали сюда как туристы из Белгорода, а потом решились наполнить замок жизнью. Проводят интерактивные экскурсии; в мастерской по архивным фото создают деревянные рамы в готическом стиле. На втором этаже – выставочный зал.

Оба случая – прекрасные примеры частной инициативы неравнодушных людей, благодаря которым у местных памятников появляется надежда на жизнь!

Своими силами и силами неравнодушных людей арендаторы восстановили хозяйственный блок с историческим внутренним двориком, очистили и отреставрировали подвал времен тевтонского ордена, благоустроили площадку у замка и высадили вьющиеся розы.

На территории замка был выведен новый сорт спаржи, который впоследствии зарегистрировали под названием «Вальдау». Деликатесный овощ массово выращивают и реализуют в кафе и ресторанах. На дегустацию спаржи здесь можно попасть в мае-июне. В планах – проведение фестиваля спаржи.

В последнее время Вальдавский замок стал излюбленной локацией для съёмок популярных передач и киносъёмок. Съёмка фильма "По законам военного времени":

Во дворе замка:

Памятник героям Первой мировой войны

Этот музей меня впечатлил. Так что рекомендую, если захотите увидеть замок Вальдау своими глазами, обойдите его вокруг, проникнитесь эпохой, а затем спуститесь в подвалы замка-музея. Ну и, как всегда, я предлагаю вам действовать по старинной поговорке - "лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать"!

Мои фотографии:

Фотография из Интернета:

https://sun9-59.userapi.com/impg/KxT6YEUJ3JNzODuTZ...iaZdE4eFvJ6wW172Ae4&type=album

Вальдавский замок находится в поселке Низовье Калининградской области, всего в 15 км от центра Калининграда. Ранее этот населенный пункт назывался также Вальдау. Наименование происходит от древнего балтского слова «валдати», означающего «владеть». Таким образом, название «Вальдау» переводится как «Владение». Экспансия Тевтонского Ордена оказалась трагичной для местных прибалтийских народов – куршей и пруссов, практически уничтоженных германскими рыцарями.

Первое орденское деревянно-земляное укрепление в Вальдау было построено в 1258-1264 годах. Расширение территории, подконтрольной Тевтонскому ордену, привело к тому, что замок Вальдау потерял свое оборонительное значение. В 1264 году была заложена возле дороги первая промежуточная крепость, что-то вроде постоялого двора, где останавливались служилые люди ордена, священники и воины.

Реконструкция А.П. Бахтина:

В 1457 году старые укрепления были перестроены, после чего замок стал использоваться в качестве летней резиденции великих магистров Тевтонского ордена.

В 1525 году Тевтонского государство прекращает своё существование, и на его серьёзно урезанных владениях появляется Прусское герцогство. Вальдау, как и остальные замки, становится личной резиденцией правителя Альбрехта.

В середине 16 века в замке жила супруга герцога Пруссии Альбрехта – Анна Мария Брауншвейгская.

Делегация Великого Посольства:

Это была та её часть, возглавляемая Францем Лефортом, которая не пошла вместе с Петром I Балтийским морем в Пиллау (совр. Балтийск), а предпочла более безопасный сухопутный маршрут. И всё же Отец Отечества побывал в Вальдау. 17 мая 1697 года он прибыл в замок Вальдау для того, чтобы проинструктировать послов перед их въездом в Кёнигсберг. После раздачи инструкций, в числе которых, по легенде, было требование всем зашить карманы, дабы не возникло дискредитирующих Россию соблазнов (в Кёнигсберге правитель поразился тому, что местные жители очень доверчивы: на рынках никто не ворует продукты, двери домов открыты), Пётр I попировал и на утро отправился в Кёнигсберг.

В 20-х годах XVIII века прусский король передал замок в аренду богатому аристократическому семейству, которое полностью перестроило его в соответствии с архитектурным стилем того времени. До нашего времени дошел именно этот перестроенный замковый комплекс.

В 1805 году в замке жил участник войны с Наполеоном, немецкий поэт Максимилиан фон Шенкендорф. Этот взбалмошный человек родился в 1783 году в Тильзите (совр. Советск), детство провёл в имении своего богатого отца, а с 1798 года обучался в Кёнигсбергском университете на юридическом факультете. Здесь начудил настолько, что от него открестились родители, а мать разослала письма всем знакомым в столичном граде, чтобы никто не давал сыну денег в долг. Как бы то ни было, обучение Максимилиан не забросил и, по заведённому тогда правилу, перед экзаменами в 1808 году, проходил стажировку в замке Вальдау.

Затем основатель литературного союза «Венок Балтийского моря» получит серьёзное ранение руки на дуэли, из-за очередного любовного скандала вынужденно покинет Кёнигсберг и окажется на фронте в войнах против Наполеона. Правда, сражаться ему предстоит не штыком, а пером – он сочинил множество патриотических военных песен. После войны темой творчества становится не патриотизм, а вера в Бога: Шенкендорф пишет духовные песни и гимны, за что получает народное имя «последний церковный поэт Германии». Скончался поэт также эпично, как и прошла его короткая, но насыщенная жизнь – аккурат в день своего рождения в 34 года.

В 1890 году в Тильзите на площади (сейчас на этом месте музей военной техники) был установлен памятник легендарному поэту, деньги на которые собирали всем городом, под монументом разместили капсулу с грамотой, подписанной самим императором Вильгельмом II. В 1944 году памятник демонтировали и его местоположение до сих пор неизвестно.

В 1858 году в замке разместилась сельскохозяйственная школа. В 1860-х годах здание было основательно перестроено, окончательно разобраны башни и крепостные стены.

В советское время – общежитие техникума.

Фото В. Лем:

Войны замок пощадили, но из-за постоянной смены арендаторов он неоднократно перестраивался и был оштукатурен.

Сейчас через фрагменты штукатурки можно разглядеть средневековую кладку из полевых валунов.

В замке есть на что посмотреть. Постепенно коллектив музея пополнялся новыми сотрудниками – настоящими энтузиастами музейного дела и новыми экспозициями, рассказывающими об истории замка и быте местных жителей. Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия, Германской Империи.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Встречает нас в музее нас макет замка. Вот что было когда-то на этом месте и от чего следует отталкиваться:

Сохранилось лишь центральное здание и боковой флигель, в котором размещается музей.

Теперь в экспозиции – от портретов владельцев замка, рыцарских доспехов до истории Великого посольства и коллекции немецких пивных крышечек.

Подвалы сохранились в первозданном виде, приведены в порядок и оставляют неизгладимое впечатление.

Залы на верхних этажах тоже интересны по-своему. Тематика - история нашей страны с настоящими экспонатами, минимум муляжей - настоящая история.

А этот рыцарь поступает согласно нынешней ситуации... Молодцы работники музея, не без юмора.

Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. Считается самой тяжёлой медалью в истории. Вешалась на шею в полицейском участке в наказание за чрезмерное употребление алкогольных напитков и крепилась цепью так, чтобы нельзя было снять. По некоторым данным, медаль должна была носиться неделю.

https://vk.com/wall-143494020_322?z=photo-143494020_456239639%2Fwall-143494020_322

Современная история представлена в музее «Залом боевой славы». Его украшают экспонаты, связанные с Первой мировой войной и Великой Отечественной. За стеклом – образцы оружия и защитного снаряжения, на стене – фотографии фронтовиков, жителей Низовья.

В музее есть зал, посвященный творчеству Андрея Ивановича Баринова. Он создатель и первый директор музея. Скульптуры вырезаны из разных пород дерева. Вызывают удивление, смешанное с восторгом, вот только несколько экземпляров

> Главное здание восстанавливает на личные и грантовые средства семья предпринимателей Сорокиных. Несколько лет назад они приехали сюда как туристы из Белгорода, а потом решились наполнить замок жизнью. Проводят интерактивные экскурсии; в мастерской по архивным фото создают деревянные рамы в готическом стиле. На втором этаже – выставочный зал.

Оба случая – прекрасные примеры частной инициативы неравнодушных людей, благодаря которым у местных памятников появляется надежда на жизнь!

Своими силами и силами неравнодушных людей арендаторы восстановили хозяйственный блок с историческим внутренним двориком, очистили и отреставрировали подвал времен тевтонского ордена, благоустроили площадку у замка и высадили вьющиеся розы.

На территории замка был выведен новый сорт спаржи, который впоследствии зарегистрировали под названием «Вальдау». Деликатесный овощ массово выращивают и реализуют в кафе и ресторанах. На дегустацию спаржи здесь можно попасть в мае-июне. В планах – проведение фестиваля спаржи.

В последнее время Вальдавский замок стал излюбленной локацией для съёмок популярных передач и киносъёмок. Съёмка фильма "По законам военного времени":

Во дворе замка:

Памятник героям Первой мировой войны

Этот музей меня впечатлил. Так что рекомендую, если захотите увидеть замок Вальдау своими глазами, обойдите его вокруг, проникнитесь эпохой, а затем спуститесь в подвалы замка-музея. Ну и, как всегда, я предлагаю вам действовать по старинной поговорке - "лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать"!

Метки: Калининград замок Вальдау |

Моя экскурсия. Замок Нессельбек, 13.07.2024 |

В поселке Орловка, под Калининградом находится рыцарский замок, который был построен недавно, но имеет легендарную историю.

К необычному отелю местные жители и туристы относятся по-разному. Однако все согласны, что каменные башни и стены, зрелищные шоу и интересный музей, которые рассказывают о прошлом прусского города, превратились в популярную туристическую достопримечательность Калининграда.

С его расположением связана одна легенда. Однажды, где-то в середине XVI века, рыбаки выловили в Куршском заливе чудовище рыбу-льва. Говорили, что когда его тащили сетью из воды, он издал страшный вопль, и многие увидели в этом предзнаменование несчастий для Пруссии. Зная страсть герцога Альбрехта к диковинным животным, они повезли зверя в замок Кёнигсберг. Но в это время вспыхнуло восстание, и герцогу было не до чудес, потому чудище поселили в ручье в паре миль от городского предместья Кведнау.

Лев очень шумел, что напугало всю домашнюю скотину, а берега ручья за одну ночь заросли крапивой, за что он и получил название — Крапивный (Нессельбек). Спас положение старец, один из бывших языческих жрецов, который, пообщавшись с животным, донес до людей его волю. Зверь требовал отпустить его назад в залив, зато даря им источник с вкусным хмельным напитком, который будет бить на месте ручья целый год. Воля зверя была исполнена. Напиток люди получили, пили его целый год, а затем стали варить такой же сами.

Вот этот ЗВЕРЬ:

Вот на этом-то самом месте и стоит теперь замок-отель, который построен с соблюдением всех средневековых традиций. В этом месте подают пиво и квас, сваренные по старинным рецептам. Гостиничные номера и холл стилизованы под старинные рыцарские интерьеры, здесь удобно проводить свадьбы или презентации, особенно с участием почетных гостей.

А во дворе замка устроена арена, на которой проводятся театрализованные представления — рыцарские турниры, где состязаются конные и пешие рыцари, которые из числа зрителей выбирают себе даму сердца. А потом всем желающим разрешают покататься на рыцарских конях.

https://vk.com/video187123610_456244228

https://youtu.be/GxYoAJcl1so

Нессельбек - место, которое является и легендарным, и, в то же время современным, коммерческим проектом.

Метки: Калиниградская обл замок. Нессельбек моя экскурсия |

Моя экскурсия по Амалиенау в Калининграде 14.07.24 |

Хотя сейчас на карте Калининграда нет названия Амалиенау, все называют эту часть города именно так. Это уникальный исторический, живописнейший район с большим культурным наследием, который отличает Калининград от других городов России.

Чем он так примечателен? И почему о нем так часто говорят? Дело в том, что здесь сохранились постройки немецких времен.

Так как этот район не сильно пострадал во время войны, здесь мало что изменилось. Рельеф улиц практически полностью повторяется, сменились только названия.

Южную часть Амалиенау в конце XIX века знаменитый кёнигсбергский архитектор Фридрих Хайтманн вместе с группой единомышленников решает обустроить в соответствии с модной в то время концепцией “город-сад”.

Принципы застройки Амалиенау были следующие:

Ни одна улица не пересекает другую под прямым углом.

Расстояние между домами от 30 до 35 метров.

Все виллы имеют два этажа + мансарда.

Все квартиры на этаже соединяются дверями “по кругу”, а коридор освещается естественным светом.

Все дома проектирует одна команда архитекторов (а примерно треть всех вилл спроектировал сам Хайтманн).

1) Вилла Маковски. Вилла построена в Кёнигсберге в районе Амалиенау на Кёрте-аллее 7/9 в 1905 году. 29 марта 1927 года виллу приобрёл известный кёнигсбергский фабрикант и лесоторговец Израиль Пик (1890-1949). Согласно адресной книге за 1935 год владелицей виллы значится фрау Ида Пик. В 1941 году участок был поделён, одну часть занимал торговец спиртными напитками Маковски, другую - лесоторговец Фритц Дамм.

https://www.prussia39.ru/photo/show_photos.php?phid=24844

Моя фотография:

Двухэтажное на высоком цоколе с мансардой здание под черепичной крышей возведено в стиле модерн. На северо-восточном фасаде, завершенном высоким щипцом, выполнен портик на пилонах с полуциркульными арками, завершенный открытым балконом под односкатным навесом.

В уровне первого этажа северной части северо-западного фасада выполнен открытый балкон под односкатным навесом. В южной части фасада выполнен ризалит, завершенный высоким щипцом. В уровне первого этажа ризалита выполнен пятигранный эркер, завершенный застекленным балконом под навесом.

Фасады виллы выполнены из полнотелого желтого керамического кирпича. Фасады декорированы угловыми бордюрами, поясками, карнизами и фризами, выполненными из контрастного красного кирпича. Верхние части ограждений, поручней, щипцов и подоконники выполнены из зеленого глазурованного кирпича.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла Маковски получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Здание практически не изменилось. Сохранились оригинальные металические решетки, деревянные ставни на некоторых окнах и даже деревянные входные двери.

2) Вилла "Сельский дом Рут" построена в Кёнигсберге в районе Амалиенау на Кёрте-аллее в 1905-1910 годах.

моя фотография:

Одноэтажное прямоугольное в плане на цоколе с мансардой здание под мансардной крышей, крытой красной керамической черепицей. В уровне первого этажа юго-восточного фасада выполнен трапециевидный в плане эркер. В уровне первого этажа юго-западного фасада выполнен прямоугольный в плане эркер, завершенный широкой открытой террасой.

Архитектурные особенности объекта: ставни, деревянные входные двери, кованые решетки. На фасаде виллы сохранился картуш с надписью на немецком языке: "Сельский дом Рутт".

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла "Сельский дом Рутт" получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

https://day-off39.ru/images/uploads/otdyh-kld-obl/otdyh-kld/rajon-amalienau/22.jpg

3) Калининград, Амалиенау, ул. Минина и Пожарского, 17. Старинный дом в модерновой одежке

Дом, который построили в начале прошлого века, к началу этого века выглядел так... Строгий югенстиль без особых изысков и украшательств сильно потрепанный за век своего существования.

Моя фотография:

Дом, который построили в начале прошлого века, к началу этого века выглядел так... Строгий югенстиль без особых изысков и украшательств сильно потрепанный за век своего существования.

https://ic.pics.livejournal.com/korolevvlad/84093778/4434795/4434795_800.jpg

Примерно в 2010 году здание было реконструировано по проекту архитектора Сергея Чечина. Особняку надстроили еще один этаж, фасады декорировали в стиле модерн.

Простенки между окон украшен орнаментом в виде каштанов. При создании этого узора:

Ограду воссоздали в стиле модерн:

Очень удачная реконструкция рядовой исторической постройки. Старинное здание не было снесено, а получило новую красивую внешность в историческом стиле.

4) Вилла Лео

Моя фотография:

Вилла, которой в прошлом году стукнуло 120 лет, была построена в 1902 году одной из первых в Амалиенау. Владелец Людвиг Лео был человеком крайне значимым для Кёнигсберга: депутат городского совета и владелец судоходной компании, городской старейшина с 1902 года, почётный гражданин Кёнигсберга с 1907 года. Архитектором выступил Фридрих Хайтманн. И это его творение, пожалуй, одно из самых ярких из сохранившихся в районе Амалиенау. Автор выбрал романтический стиль загородного дома.

Множество выступов и выемок, фахверковые конструкции, изощрённые формы крыши — всё это мы видим и по сей день. Примечательно, что нынешний облик дом получил не сразу. Через несколько лет после постройки вилла была расширена для комфортного проживания двух семей. Почти все крыши покрыты оригинальной черепицей. С послевоенных лет в вилле Лео расположен детский сад № 13.

Где находится: Калининград, Каштановая аллея, 16

5) вилла Шмидт

На фасаде семейный герб Шмидтов.

В 1909 году строит Карл Шмидт свою виллу по проекту Вильгельма Варрентраппа — архитектора, советника по строительству в 1890–1912 годах. Дом вышел, как и многие другие виллы Амалиенау, крайне колоритным. Здесь и разноуровневая кровля, и обилие слуховых окон, и фахверковые элементы.

До конца 1990-х особняк был превращён в дом с коммунальными квартирами и состояние его оставляло желать лучшего. В 2000-е вилла была выставлена на продажу. Новым обладателем стал Рустам Алиев — владелец старейшего молочного завода Калининградской области. Он провёл работу по возвращению вилле исторического вида — как снаружи, так и внутри. Восстановили карнизы над окнами, двери и половую плитку в прихожей и эркере, фахверк, витражное окно.

Все, что можно было восстановить, починить сохранили. Что было утрачено, было изготовлено заново максимально точно. Например, кафельную плитку изготовили по сохранившемуся образцу и по старинным технологиям на той же самой немецкой фабрике, на которой изготавливали оригинальную плитку.

На фасаде семейный герб Шмидтов.

Все окна сделаны по образу и подобию исторических с допуском в 1 мм. Некоторые из них современные мастера смогли сделать только с четвертого раза.

6) Вилла Винтер

стиле возрождающегося классицизма построена в Кёнигсберге в районе Амалиенау на Каштанен-аллее в 1911-1912 годах по проекту архитектора Фридриха Ларса, автора могилы Канта и нынешнего здания правительства на улице Донского, по заказу промышленника Самуэля Винтера.

Двухэтажное прямоугольное в плане на высоком цоколе с четырьмя люкарнами на западном фасаде здание под черепичной вальмовой крышей. Владелец виллы Саломон Винтер был фабрикантом и владел в Кёнигсберге гороховой мельницей, которая дробила зернобобовые культуры в крупы. Он был меценатом, например, финансировал строительство Новой либеральной синагоги. А в январе 1924 года его наградили званием «Почётный гражданин Кенигсберга». В 1924 году Соломон Винтер получил звание «Почетный гражданин города», а в 1930-м, к сожалению, скончался. Владелицей виллы стала его вдова.

Вилла семейства Винтер стала одной из последних больших вилл Амалиенау, построенных до Первой мировой войны, но, несмотря на свои масштабы, в принятую концепцию двухэтажной застройки колонии вилл, тем не менее, вписывается. Однако её современный вид отличается от изначального. В кёнигсбергский период особняк был более камерным.

И вот тут начинается другая история. И связана она с событиями Хрустальной ночи, на которых следует остановиться подробнее.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась волна еврейских погромов, вошедших в историю как Хрустальная ночь. Хрустальную ночь называют еще Ночью разбитых витрин. Нацисты и патриотично настроенные граждане Германии громили синагоги, магазины и дома евреев.

Михаэль Цвик (Михаэль Цвик (Вик) стал известным музыкантом), мать которого была еврейкой, а отец —немцем, один из двух последних уцелевших членов еврейской общины в Кенигсберге, в книге «Закат Кенигсберга. Свидетельство немецкого еврея» пишет: «Согласно Фрицу Гаузе, автору книги «Кенигсберг в Пруссии», меня, собственно, не должно было быть в живых.

Он пишет:

«Однажды утром родители были очень взволнованы и озабочены. Они не пустили меня в школу и рассказали, что синагогу, а, следовательно, и нашу школу, разгромили и сожгли. Детей из находящегося поблизости сиротского приюта выгнали ночью в одних пижамах на улицу, а господина Вольгайма, заведующего приютом и младшего кантора, жестоко избили и чуть не бросили в Прегель, на набережной которого приют находился. Множество евреев-мужчин было арестовано и отправлено в тюрьмы гестапо. Рано утром госпожа Винтер, одна из наших знакомых, собрала сирот и взяла к себе домой. Жилищные условия ей это пока позволяли».

Речь идет про вдову Соломона Винтера, владелицу виллы «Винтер».

Дальше рассказ продолжает Валерий Дмитриев.

Эрик Кох, гауляйтер Восточной Пруссии, «тщеславный человек и патологический антисемит», поставил вдове условие: или мы Вас серьезно накажем по нацистским законам за помощь сиротам, или Вы продаете нам виллу. Вдова продала виллу и уехала вместе с детьми.

В послевоенное время виллу ненароком вообще сожгли. Советский солдат, убив «ничейную» корову, решил пожарить мясо на огне.

Развел костер (паркет был из разных пород дерева), приготовил шашлык из говядины и ушел. Вот тогда вилла сгорела.

О недавнем «морском» прошлом здания напоминает только флюгер в виде парусника.

Во время штурма города в апреле 1945 года здание почти полностью выгорело.

https://zlayalenka.livejournal.com/14212.html

Когда восстанавливалось, получило башни и второй корпус.

Стала Управлением Западного речного пароходства. На данный момент вилла Винтер принадлежит Управлению Федеральной налоговой службы России по Калининградской области.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла Винтер получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Где находится: Калининград, Каштановая аллея, 26, 28

7) Вилла Яфа была построена для Вольфганга Яфа — почетного консула и владельца мыловаренного завода. 1930-х годах рядом с виллой был построен бассейн. В 1944 году супруги Яфа покончили жизнь самоубийством в своей вилле, опасаясь преследований за принадлежность к еврейской национальности.

Источник: https://dostop.ru/kaliningradskaya-oblast/amaliena...heskij-rajon-kaliningrada.html

После войны вилла была перестроена. В течение 20 лет в вилле работала городская станция юных техников, в 2007 году она переехала в другое здание на Московском проспекте. Несколько лет вилла Яфа была заброшена и находилась в запустении. В 2015 году ее приобрел под жилой дом бизнесмен, президент компании «Продукты питания» Стефано Влахови. Им была осуществлена масштабная реконструкция виллы.

1-я фотография моя:

8) Кирха памяти королевы Луизы

Сайт: teatrkukol39.ru

Адрес: проспект Победы, 1. Центральный парк культуры и отдыха.

Была построена в 1901 году лютеранская кирха памяти королевы Луизы, архитектор — Фридрих Хайтманн. За кирху Хайтманн получил орден Короны и титул «королевского строительного советника». Здание построено в неороманском стиле с элементами модерна.

Во время Второй Мировой войны кирха сильно пострадала и долгое время находилась в состоянии руин. Предполагалось снести кирху, но благодаря предложенному проекту архитектора Юрия Ваганова ее оставили и разместили в ней областной театр кукол. Внутри здание было полностью перестроено под театр, который начал свою работу в 1976 году.

Источник: https://dostop.ru/kaliningradskaya-oblast/amaliena...heskij-rajon-kaliningrada.html

9) Вилла Михаэлис

Мои фотографии:

Вилла Михаэлис появилась в 1905 году по заказу директора Северогерманской Кредитной компании Эрнста Михаэлиса. Здание построено из белого клинкерного кирпича, из-за чего выглядит довольно современно. При ближайшем рассмотрении на фасаде выделяются детали, отвечающие духу эпохи: например, маскароны в виде мужских голов в египетских головных уборах и барельефы с изображением женщин в античном стиле на углах здания. Есть здесь и роскошная башня с островерхой крышей и шпилем.

https://www.prussia39.ru/photo/show_photos.php?phid=32462

Долгие годы в вилле Михаэлис размещался калининградский детский сад. Затем туда въехало Почётное консульство Греции в Калининграде, а в 2021 году здание выставили на торги. Начальной ценой объекта стала сумма 74 638 200 рублей. «Автотор Холдинг» выкупил виллу за 155 миллионов.

Где находится: Калининград, ул. Огарёва, 33

22.

Обо всех виллах невозможно рассказать.. Но прогулка с экскурсоводом незабываемая

Метки: Экскурсия. Калининград. Амалиенау 14.07.24 виллы |

Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Москве. Малая Молчановка, 2. Моя экскусия 29.06.2023 |

Историческая улица Москвы Малая Молчановка сохранила не очень много своих архитектурных и культурных жемчужин.

Дом на Малой Молчановке, 2 был построен в 1814 году купцом Петром Черновым. Это была часть городской усадьбы купцов Черновых, у которых бабушка Михаила Юрьевича Елизавета Алексеевна наняла жилое помещение.

В августе 1829 года юный Миша Лермонтов, которому еще не исполнилось и пятнадцати лет, поселился в этом доме вместе со своей бабушкой.

После революции 1917 года особняк был разделён на коммунальные квартиры с многочисленными перегородками между комнатами.

Одним из первых, кто оценил значение дома Лермонтова на исторической карте Москвы, был замечательный лермонтовед, писатель и рассказчик Ираклий Луарсабович Андроников. Первый шаг был сделан им еще в 1938 году. Тогда он узнал, что этот единственный уцелевший лермонтовский дом в Москве по плану реконструкции города подлежит сносу. Андроников смог убедить архитекторов, работавших над проектом, чуть-чуть отодвинуть «красную линию». И дом был спасен. Сорок два года понадобилось на то, чтобы не только доказать подлинность дома, дважды защитить его от сноса, но и по крохам собрать для московского музея все, что прямо или косвенно относилось к Лермонтову. В 1954 году на доме установили мемориальную доску, а в 1977-м владение было передано Моссоветом Государственному литературному музею.

За три года жизни на Молчановке Лермонтов написал

17 поэм,

четыре драмы и

250 стихотворений, включая трагедии «Люди и страсти» и «Испанцы»,

драму «Странный человек»,

третью редакцию поэмы «Демон» и «Измаил-Бей»,

стихотворение «Портрет», «Новогодние мадригалы и эпиграммы».

На этот же период пришелся «сушковский цикл» в творчестве Лермонтова, посвящённый влюблённости в жившую поблизости дворянку Екатерину Сушкову.

Дом представляет собой восстановленные интерьеры московского особняка 1830-х годов, с подобранными по типологии предметами мебели и декоративно-прикладного искусства и материалами лермонтовской коллекции ГЛМ, включающей в себя подлинные фамильные портреты, рисунки и картины Лермонтова, книги с его автографами. Обстановка рассказывает о бытовом укладе московского дворянства, о духовных интересах молодежи того времени, о семье поэта, о его круге общения, о годах учебы в Московском университетском благородном пансионе и Московском университете, о той атмосфере, в которой сформировалось чувство принадлежности к «поприщу литературному», с которым Лермонтов покидал Москву в 1832 году.

Мемориальная часть музея, состоит из вводной комнаты, комнаты Е.А. Арсеньевой, бабушки поэта, малой и большой гостиных и комнаты Лермонтова наверху, в мезонине. Служебные комнаты и парадные сени используются как выставочные помещения.

Первая комната музея в старину была черными сенями

Моё видео:

https://vk.com/video187123610_456243425

https://youtube.com/shorts/jty4LYk--xo

Как выглядела старая Москва можно увидеть на висящих на стенах раскрашенных литографиях: вид Красных ворот, Колокольня Ивана Великого, Никольская башня.

Комната, в которой когда-то жила хозяйка дома Е.А. Арсеньева, открывающая анфиладу на первом этаже, посвящена семье.

Моё видео:

https://vk.com/video187123610_456243426

https://youtube.com/shorts/JgKxG42PJkE

в комнаты, где жила Елизавета Алексеевна, собирались гости и проводил время юный поэт. Личные предметы обитателей дома, первый живописный детский портрет Лермонтова, его картины с видами Кавказа, портреты близких поэта.

На фамильных портретах, выполненных неизвестными художниками, изображены рано скончавшаяся от чахотки мать Лермонтова, Мария Михайловна; не простившая ее смерти зятю сама Елизавета Алексеевна, в утреннем чепце, с высоким кружевным воротником и в красной шали по тогдашней моде,

Первый живописный детский портрет Лермонтова:

Малая гостиная, куда попадаем из комнаты бабушки, была местом собраний bande-joyeuse,

Моё видео:

https://vk.com/video187123610_456243427

https://youtube.com/shorts/HhO5YoiLUNk

На секретере — миниатюрный портрет Александры Михайловны Верещагиной, родственницы и близкого друга Лермонтова; она одна из первых оценила его поэтический дар и впоследствии сохраняла в семейном архиве бумаги и автографы поэта.

На стенах — портреты, многие из которых написаны самим Лермонтовым.

Самая просторная комната в доме — зала, или большая гостиная, здесь танцевали и пели, устраивали музыкальные вечера.

Об этом напоминает изысканный инструмент — тафель-клавир. По мнению А.В. Родионова (историк музыки и старинных инструментов), данный инструмент по звукоизвлечению является разновидностью фортепьяно — прямоугольным клавиром. Этот вид инструмента был достаточно распространен в тогдашней Москве. По воспоминаниям современников, Лермонтов играл на скрипке, флейте, фортепьяно, возможно, брал уроки игры на гитаре, пробовал сам сочинять музыку.

Все творчество Лермонтова неразрывно связано с Кавказом. В этом романтическом краю он впервые побывал в детстве и с тех пор полюбил его всем сердцем. В экспозиции музея представлены четыре масляные картины Лермонтова с видами Кавказа: «Вид Тифлиса»

Вид Пятигорска:

По крутой лестнице можно подняться в мезонин, в комнату Лермонтова.

Моё видео:

https://vk.com/video187123610_456243428

https://youtube.com/shorts/-jmNZCLkBxc

В рабочей зоне мы находим бюро с многочисленными ящичками различных размеров. Как всегда, удивляет небольшая площадь рабочей поверхности столешницы. Видимо, при письме локти на столешницу не клали, а держали их на весу.

Рядом расположен мольберт с тем самым, не допущенным в большую гостиную акварельным портретом Юрия Петровича, выполненным рукой поэта.

Вторую зону в кабинете образует шахматный столик. По традиции рисунок шахматной доски инкрустирован прямо на поверхности столешницы. Спинки стульев с характерными ланцетовидными арками добавляют еще немного готических мотивов.

Обратим внимание на декоративную деревянную решетку книжного шкафа, что стоит в углу. Решетка напоминает кованую металлическую ограду какого-нибудь сада или парка.

В уголке для отдыха мы находим кушетку с валиком и жестким изголовьем и подобранное к ней по рисунку локотников кресло-компаньон.

Кроме своих фотографий использованы ресурсы:

https://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-m-yu-lermontova/?ysclid=lllsfalq9z974619348

https://dzen.ru/a/ZKHkfAgB8EUG4twx

https://a-les-sandro.livejournal.com/47603.html?ysclid=llt4qsi1d8345325697

https://vienanmeri.livejournal.com/33393.html?ysclid=llvuugtigf88096506

Метки: Музей М.Ю. Лермонтова Москва моя экскурсия |

Понравилось: 1 пользователю

Дом-музей А.П. Чехова в Москве. Моя экскурсия 28.06.2023 |

Чехов шутил, что цвет дома "либеральный, то есть красный". Необычная окраска здания хорошо оттенялась зеленью – "...перед домом был палисадник с невысокой деревянной изгородью. Здесь росли кусты и деревце, вершина которого едва достигала крыши дома. Дом Корнеева повернут к улице боком; его надворная, часть раза в три длиннее уличного фасада. Вид дома со двора также мало изменился. Сохранилась характерная деталь того времени – эркер – выступ на втором этаже, над парадным входом..." (теперь в дом входят через расположенную в глубине двора позднейшую пристройку)

Моё видео:

https://vk.com/video187123610_456243527

Ссылка на видео:

https://youtu.be/GCsnAu4Mlm8

Посетителям предоставляется возможность ощутить неповторимую атмосферу чеховского дома, где писатель и его семья жили с 1886 по 1890 год.

Гости видят прижизненные издания Чехова, раритетное собрание фотографий писателя и его окружения, предметов из чеховской семьи, коллекция театральных афиш и фототипий.

К русской столице писатель имеет самое непосредственное отношение.

В Москве великий русский литератор состоялся как писатель. В первопрестольной он издал свои первые сборники рассказов. Именно в Москве Чехов окончил медицинский факультет университета. Московская публика признала его заслуги драматурга.

Дом-музей Чехова в Москве — это пространство, которое переносит посетителя на полтора века назад и знакомит нас с Чеховым-врачом, Чеховым-писателем, Чеховым-драматургом.

В мемориальной части дома сохранились подлинные вещи А.П.Чехова. Сохранилась кровать Антона Павловича.каждый член семьи имел свой помеченный комплект постельного белья. Матушка Антона Павловича Евгения Яковлевна вышивала монограмму «А.Ч.» на белье писателя даже когда он стал состоявшимся автором и жил отдельно от родительской семьи.

Портрет писателя написал брат Николай. И не закончил, не прописано ухо. На картине А.П.Чехову 24 года.

Письменный стол Чехова, он сохранился. На нём стоят три подлинные фотографии — Левитана, Чайковского и Григоровича. Лицо И.Левитана свидетельствует о многолетней дружбе двух больших мастеров — слова и кисти. С Левитаном Антон Павлович познакомился через своего брата Николая. Тот был художником и учился в МУЖВЗ в одном классе с И.Левитаном и К.Коровиным.

Петра Ильича Чайковского и Антона Павловича Чехова представили друг другу в Санкт-Петербурге. Чехов очень ценил музыку композитора. И даже испросил разрешение Чайковского посвятить ему один из своих сборников рассказов. Пётр Ильич был в восторге и пришёл в дом на Садово-Кудринскую поблагодарить писателя за этот жест.

Третий маленький снимок на столе напоминает об писателе Д.В.Григоровиче, которого литературоведы называют «крёстным отцом Чехова-писателя».

Папка для бумаг, нож для разрезания бумаги, подсвечники — это подлинные чеховские вещи.

Кого только прежде в этом здании не было! Литераторы, художники, актёры, музыканты: Короленко, Гиляровский, Суворин, Григорович, Левитан, Чайковский и многие другие.

О Чехове прежде всего знают как об авторе пьес. Ещё до реконструкции мы поняли, что наши гости приходят к нам чаще всего из театра, поэтому экспозиция начинается с работ "Иванов", "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад"...

Эти 5 фото необычны: Вообще-то там всё движется, но я сумела снять как простые фотографии:

За два года до того, как дом был взят в аренду (то есть в 1884 году), Чехов окончил медицинский факультет Московского университета и начал заниматься частной врачебной практикой, принимая пациентов в своём кабинете ежедневно с 12 до 3 часов дня. Медицинские подлинные инструменты доктора А.П. Чехова:

"Черный кабинет" (инсталляция). Своего рода писательская лаборатория. Главный здесь – печатный станок. Символ тиражируемости "малой прессы", в которой в то время публиковался Чехов.

Множество специальных ящичков. В одном из них можно увидеть... вернее, узнать "стоимость" работы "Антоши Чехонте": "...так, например, в 1883 году гонорар в журнале "Зритель" и "Осколки" составлял восемь копеек за строчку, в то время как цена ситного хлеба за 450 грамм была пять копеек..."

В другом ящике – московская фотография, сделанная писателем после получения первого литературного гонорара.

Гостю чеховского домика не спроста постоянно приходится открывать ящички, выдвигать тумбочки, а то и вовсе распахивать гигантский сундук, превращающийся в чемодан-витрину, в котором можно разглядеть ракушки, привезенные писателем с острова Цейлон, или карточки-анкеты переписи, проведенной Антоном Павловичем на Сахалине в 1890 году. Это сделано для того, чтобы, посетитель мог почувствовать себя исследователем творчества и жизни Чехова..."

Фотография журнала, в котором печатались рассказы А.П. Чехова. На обложке рисунок брата Н.П. Чехова::

В заключении процитирую стихотворение Игоря Северянина об А.П.Чехове в 1925 году:

Не знаю, как для англичан и чехов,

Но он отнюдь для русских не смешон,

Сверкающий, как искристый крюшон,

Печальным юмором серьезный Чехов.

Провинциалки, к цели не доехав,

Прощались с грезой. Смех их притушен.

И сквозь улыбку мукою прожжен

Удел людей разнообразных цехов.

Как и тогда, как много лет назад,

Благоухает нам вишневый сад,

Где чувства стали жертвой жалких чувствец…

Как подтвержденье жизненности тем —

Тем пошлости — доставлен был меж тем

Прах Чехова в вагоне из-под устриц…

https://kraeve d1147.ru/dom-muzej-chehova/

К видео:

Чехов Василий Михайлович – двоюродный дед А. П. Чехова

Метки: Москва музей А.П. Чехова моя экскурсия 28.06.2023 |

Государственный исторический музей. Москва. Моя экскурсия. 27.06.2023 г. |

Государственный исторический музей – главный музей национальной истории России, фонды которого насчитывают свыше 5 млн экспонатов.

30.

15 .

И всегда любимые книги :

31.

Обложка :

32.

Учебник геометрии :

33.

16 .

Коляска императора Павла I . Лондон, Санкт-Петербург. Мастер Г. Гайгер, 1800. Г. Дерево, серебро, бронза, чёрный и цветной металлы; резьба по дереву, токарная и столярная работа, литьё, чеканка, ковка, гравировка, золочение, серебрение, полихромная роспись. Атлас, шёлк, галун, кожа, сафьян; вышивка шёлковыми и золотыми нитями

Здесь мы увидели огромное количество документов, архивов, исторических костюмов, орудий труда, предметов быта и интерьера, фотографий, рисунков, книг, картин, слепков. Всё это кропотливо собиралось в течение многих лет, чтобы быть представленным вашему вниманию.

Четвёртый этаж Государственного исторического музея отведён под проведение временных выставок. Здесь проходят выставки картин современных художников, редких полотен из музейного фонда, выставки драгоценностей и исторических артефактов.

«Казачья гвардия – гордость Российской империи» в Историческом музее

Источники :

https://rus-ekskurs.net/dostoprimechatelnosti/muzei/progulki-po-gosudarstvennomu-istoricheskomu-muzeyu-v-moskve.html

https://vmrucdn.servicecdn.ru/2022.06/original/62a9f83582682c42ddc866d6.jpg

С точки зрения полноты и разнообразия это собрание является одним из крупнейших в мире. В постоянной экспозиции, посвящённой истории нашей страны с древнейших времён до начала XX столетия, представлены более 20.000 экспонатов.

Исторический музей был отнесён одним из первого к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В музейный комплекс входят уникальные историко-архитектурные ансамбли: Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, палаты бояр Романовых на Варварке. Царская усадьба «Измайлово», здания бывшей Московской городской думы, Монетного двора и Никольских торговых рядов, где были созданы новые выставочные залы, Музей Отечественной войны 1812 года, Артиллерийский двор.

Покровский собор (С. Василия Блаженного)

1.

Исторический музей был отнесён одним из первого к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В музейный комплекс входят уникальные историко-архитектурные ансамбли: Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, палаты бояр Романовых на Варварке. Царская усадьба «Измайлово», здания бывшей Московской городской думы, Монетного двора и Никольских торговых рядов, где были созданы новые выставочные залы, Музей Отечественной войны 1812 года, Артиллерийский двор.

Покровский собор (С. Василия Блаженного)

1.

Палаты бояр Романовых на Варварке

3.

4.

Царская усадьба Измайлово

4.

В феврале 2022 г. Государственному историческому музею исполнилось 150 лет.

5.

Главный фасад Исторического музея обращён на Красную площадь и производит сильное впечатление благодаря двум башням, схожим с башнями Кремля.

Закладка здания музея состоялась в 1875 году в присутствии императора Александра III. Проект фасадов был разработан содружеством инженера А.А. Семёнова и художника В.О. Шервуда.

6.

С мая 1883 года музей открыт для посещения. Со всей страны свозили сюда лучшие антропологические и археологические коллекции, библиотеки. Император и его окружение щедро жертвовали вновь образованному Музею свои ценные коллекции, подавая пример другим богатым меценатам. Большие деньги выделялись на приобретение памятников древности, слепков и других исторических свидетельств. Так постепенно расширялась собственная коллекция Музея.

При этом продолжалась внутренняя отделка помещений, также представляющая историческую ценность, ведь в оформлении экспозиционных залов принимали участие выдающиеся русские живописцы и зодчие И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, А.П. Попов, И.Е. Бондаренко, а позже И.Е. Репин, В.А. Серов, С.А. Коровин.

Все эпохи выделены в разные залы, всего 36 залов.

На первом этаже вас встретят прекрасно оформленные Парадные сени, здесь же находится лекторий и сувенирный магазин.

7.

Была очень удивлена красоте здания, его внутренней отделке.

Свод Сеней украшает генеалогическое древо, вмещающее 68 правителей, Рюриковичей и Романовых. В основании изображены княгиня Ольга и князь Владимир, завершают родословную портреты императорской четы: Александр III и Мария Федоровна. Генеалогическое древо не отражает полностью всех правителей, занимавших престол – в нем указаны только те, кто внес наибольший вклад в историю и развитие Руси.

9.

10.

Интерьеры настолько художественные, что иногда я забывала про экспонаты.

На протяжении почти двух веков южными соседями Руси были половцы. Отношения с ними иногда были мирными, но чаще враждебными. Стремительные половецкие набеги сопровождались грабежом, сожжением русских городов и деревень, угоном населения в рабство. Русские князья неоднократно организовывали походы против половцев, забывая о распрях и объединяясь для достойного отпора врагу.

Половецкое каменное изваяние. Конец XII – начало XIII вв. Донецкая обл., с. Ступки.

Изваяния, известные на Руси как каменные "бабы», ставились на возвышенных местах в память умерших предков-героев мужчин и женщин. Около этих изваяний совершались культовые обряды и поминальные пиры.

10.

Долблёная лодка (лодка-однодревка) XVIII - XVII вв. до н. э. Эпоха поздней бронзы. Срубная археологическая культура. Дуб.

Видео:

https://vk.com/video187123610_456243499

12.

13.

Плита с изображением древнего солнечного божества . Первая половина II тысячелетия до н.э. Южная Сибирь, Хакассия. Песчаник. На лбу личины изображён так называемый «3-й глаз», символ сверхъестественной зоркости, связанной с космосом. Поперечная черта. Отделяющая нижнюю часть лица от верхней, возможно, связана с делением мирового пространства на 2 сферы - небесную и подземную. Окаймляют личину расходящиеся линии-лучи, прямые, длинные, выбитые широкими желобками.

13.

Начиная со второго этажа, начнётся ваше погружение в историю – второй этаж занимают экспозиции, посвященные периоду от древнейших времён, до Петра I.

Третий этаж проведёт вас по лабиринтам истории России от эпохи Петра I до правления Александра III.

Конечно, все экспонаты невозможно перефотографировать. Вот некоторые из них.

1. Чайница, Россия, 2-я половина XVIII в. Серебро. Золочение. Чеканка.

2. Сахарница, Россия, последняя четверть XVIII в. Мастер И.Г. Краутцведель. Серебро: литьё, чеканка, золочение.

3. Сахарница, Россия, Москва, вторая половина XVIII в. Мастер В.С. Масленников Серебро: литьё, чеканка, золочение.

4. Чайник. Россия, Москва, 1776 г. Серебро: дерево, чеканка, золочение.

Чайное ситечко вторая половина XVIII в. Серебро; чеканка, золочение.

14.

2. Предмет из сервиза Великого князя Константина Николаевича: ваза на ножке. Россия. Санкт-Петербург, 1848 г. Императорский фарфоровый завод. По проекту Ф.Г. Солнцева. Фарфор, бронза; надглазурная роспись. Золочение. Сервиз в «русско-византийском» стиле заказан по случаю бракосочетания Великого князя Константина Николаевича (1827 – 1892), второго сына императора Николая I, с дочерью герцога Саксен-Альтенбургского великой княгиней Александрой Иосифовной (1830-1911).

15.

3. Несессер – набор миниатюрных предметов для Шитья, рукоделия и туалетных принадлежностей. В футляре для каждого предмета имеется специальное отделение, благодаря чему они не смешиваются. Несессеры появились в начале XVIII в. Их делали из золота и серебра, использовали слоновую кость, черепаху, украшали драгоценными камнями, эмалями, живописными изображениями. Несессеры исполнялись на заказ у лучших ювелиров и мастеров. Как модные предметы личного обихода они были ценным подарком, в среде королевских особ применялись для одаривания своих приближённых. По сложившейся традиции передавались по наследству в качестве семейной реликвии.

17.

18.

18.

А вот я нашла открытый этот несессер:

Внутри этого перламутрового ларчика-несессера в золотой оправе: два граненых стеклянных флакона с золотой оправой горлышка и золотыми пробочками, ножницы, перочинный ножичек с перламутровой ручкой, золотая копоушка, золотая иголка для продергивания, золотые ложечка и воронка, игольник, стальные щипчики для выдергивания волос, соединенные с пилкой для ногтей, две костяные пластинки. На внутренней стороне крышки помещено зеркальце.

4.

1. Намотка для ниток с выдвижным ящичком. Тула. 1780-е гг. Сталь, бронза; полировка, огранка, золочение.

2. Царское место Успенского собора Кремля. Середина 16 в. Копия-реконструкция конца 19 в. Мономахов трон был создан для Ивана Грозного в 1551 году, почти сразу после его венчания на царство. Дерево. Резьба, роспись, золочение

20.

21.

5. Карета детей императора Александра II. Исключительно для игр! В этой миниатюрной копии придворных парадных карет-купе середины XIX века отпрыски царствующей фамилии катались по аллеям парка. В карету запрягали низкорослых лошадок, которых веди под уздцы слуги.

21.

6. Предметы из туалетного прибора с декором «под черепаху, инкрустированную золотом» Россия, Конец 1830-х гг.- начало 1840-х гг. Императорский фарфоровый завод. Фарфор; подглазурная роспись, золочение в 2 тона. Подсвечники, миска под губку, шкатулка для перчаток.

22.

7.

2. Гиря-эталон Россия. Конец XIX в., золото 3. Гиря-эталон Россия. Конец XIX в., золото 4. Гиря-эталон Россия. 1894 г. Платина. 5. Гиря-эталон Россия. 1894 г. Серебро.

23.

8 .

Канделябры на 5 свечей с фигурами Деметры и Персефоны . Париж, 1780-у гг. Мастерская Пьера Гутьера (?) по модели Луи-Симона Буазо. Бронза; литьё, чеканка, золочение, патинирование. Канделябры являются уникальными образцами осветительных приборов, предназначавшихся для парадных дворцовых интерьеров

24.

9 .

Лжица – Россия. Москва, конец XVII в. Золото, эмаль; литьё, роспись по эмали. Церковная утварь – принадлежность православного храма.

25.

10 .

Глобус , созданный в голландской мастерской Йоанна Блау в 1690-х и привезённый в Россию Петром Первым . На глобусе обозначены самые важные географические открытия, известные на тот момент. Гигантская сфера весит 450 кг.

26.

11.

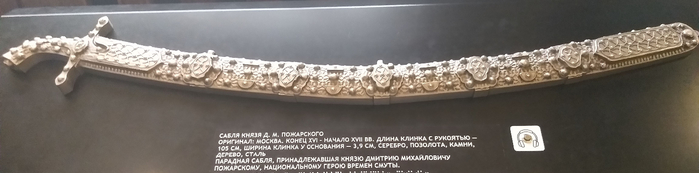

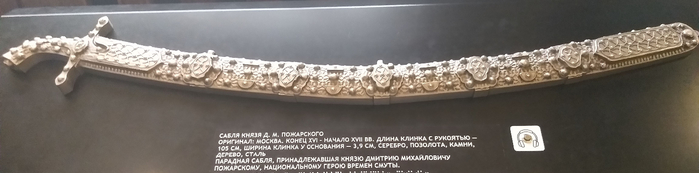

Сабля князя Дм. Пожарского. Оригинал: Москва, конец XVI – начало XVIIвв. Длина клинка с рукоятью – 105 см, ширина клинка у основания – 3, 9 см, серебро, позолота, камни, дерево. Сталь. Парадная сабля, принадлежащая князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, национальному герою времён Смуты.

27.

12 .

Пистолет с кремнево-ударным замком . Голландия. 1675-1680-е гг. Сталь, дерево.

28.

13 . Байдана, XVI в. Вид кольчатого доспеха. Принадлежала И. Г. Выродкову, военному инженеру, дьяку Разрядного приказа (военное ведомство). Принадлежность байданы устанавливается по владельческой надписи на кольцах «Иван Григорьевич Выродков». Во время Казанского похода Ивана Грозного Выродков построил крепость Свияжск, которая стала плацдармом при взятии Казани русскими войсками. «Казанская история», XVI в.

29.

14 .

ПРИТЧА О ДЕВАХ РАЗУМНЫХ И НЕРАЗУМНЫХ

Неизвестный художник. Конец XVII в.

Холст, темпера, масла

Притчи – символические истории, входящие в текст Евангелий, посредством которых Иисус объяснял свою миссию и учение. Изображения на сюжет евангельских притч были популярны в русском искусстве 2-й половины XVII в.

Композиция написана на сюжет притчи о 10 девах, ожидавших прибытия жениха (Евангелие от Матфея, гл. 25). 5 из них были разумными и пять неразумными. Разумные девы кроме светильников взяли сосуды с маслом. Когда наконец прибыл жених, масло в светильниках неразумных дев почти иссякло, и им пришлось отправиться на поиски его. Жених же вошёл с разумными девами на брачный пир. Вернувшись, Неразумные девы попросили отворить им дверь, однако жених ответил, что не знает их. Заканчивается притча словами: «Итак, бодрствуйте, потому не знаете ни дня, ни часа, в которые приидёт Сын Человеческий». Холст с композицией притчи предназначен для обивки дверей.

30.

15 .

И всегда любимые книги :

31.

Обложка :

32.

Учебник геометрии :

33.

16 .

Коляска императора Павла I . Лондон, Санкт-Петербург. Мастер Г. Гайгер, 1800. Г. Дерево, серебро, бронза, чёрный и цветной металлы; резьба по дереву, токарная и столярная работа, литьё, чеканка, ковка, гравировка, золочение, серебрение, полихромная роспись. Атлас, шёлк, галун, кожа, сафьян; вышивка шёлковыми и золотыми нитями

Здесь мы увидели огромное количество документов, архивов, исторических костюмов, орудий труда, предметов быта и интерьера, фотографий, рисунков, книг, картин, слепков. Всё это кропотливо собиралось в течение многих лет, чтобы быть представленным вашему вниманию.

Четвёртый этаж Государственного исторического музея отведён под проведение временных выставок. Здесь проходят выставки картин современных художников, редких полотен из музейного фонда, выставки драгоценностей и исторических артефактов.

«Казачья гвардия – гордость Российской империи» в Историческом музее

Источники :

https://rus-ekskurs.net/dostoprimechatelnosti/muzei/progulki-po-gosudarstvennomu-istoricheskomu-muzeyu-v-moskve.html

https://vmrucdn.servicecdn.ru/2022.06/original/62a9f83582682c42ddc866d6.jpg

|

Метки: Государственный исторический музей Москва моя экскурсия 27.06.2023 |

Люблино. Имение Дурасовых. Моя экскурсия 25.06.2023 |

Усадьба «Люблино» (Дворец Дурасова)

Двухрядная колоннада выполнена в форме полукруга.

Музей-усадьба Люблино в Москве (Летняя улица, д. 1,2,4,6,8,10) — яркий образец архитектуры и ландшафтного искусства начала XIX века. Наряду с музеем-заповедником Коломенское и усадьбой Измайлово она входит в Московский государственный объединенный музей-заповедник. Усадьбу окружает живописный парк с искусственным прудом.

В допетровские времена на берегу Чурилихи стояло село, которое принадлежало московскому боярину Годунову. В конце 18 столетия его хозяином стал Петр Владимирович Прозоровский. Это были времена, когда помещики давали своим владениям милые пасторальные имена, поэтому усадьбу стали называть с ударением на втором слоге — ЛюблИно.

Легко догадаться, что название происходит от слова «любовь».

Самым знаменитым владельцем усадьбы Люблино стал Николай Алексеевич Дурасов (1760–1818), отставной бригадир, статский советниик, орденоносец Святой Анны, любимец Павла I. Купил эти земли около 1800 года. Именно при нем она обрела черты, которые сохранились до наших дней. Баснословно богатый владелец, любивший все оригинальное, с размахом перестроил усадьбу.

При нем был заложен большой ландшафтный парк и построен необычный дом-орден, которым мы любуемся сегодня.

В своей усадьбе помещик принимал состоятельных москвичей. Круглый год он устраивал балы и концерты, кормил, поил дорогих гостей и поэтому слыл хлебосольным хозяином. После смерти Дурасова в 1818 году имение унаследовала его сестра, а потом оно сменило нескольких владельцев.

В 1974 году старинная усадьба была взята под охрану государства, а в 2011 году получила статус памятника федерального значения.

Дурасову принадлежали и другие имения, где он пережидал нашествие Наполеона, когда французские войска расположились в Люблино, но именно это славилось на всю Москву.

Баснословный богач Дурасов получил в наследство 11 металлургических заводов на Урале и множество земельных владений в разных губерниях. Есть лишь одно свидетельство, в котором косвенно упоминается его внешность. Посетившая Люблино в 1806 году компаньонка княгини Дашковой англичанка Кэтрин Вильмот писала:

«…Все было как в волшебном замке; правда, невысокого Дурасова скорее можно принять за карлика, а не за рыцаря — владельца такого изумительного поместья».

Он не был коренным москвичом. В Москву родители Николая Алексеевича перебрались в последней четверти XVIII века из Симбирска (сейчас — Ульяновск). Память о семье сохранилась в названии Дурасовского переулка, проходящего по бывшей границе их обширной городской усадьбы. Ее центром был роскошный трехэтажный особняк с фронтоном и колоннами, построенный в 1790-х Матвеем Казаковым по заказу отца будущего владельца Люблина. Сегодня это здание на Покровском бульваре, считающееся одним из лучших образцов зрелого классицизма в Москве, занимает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Легенда о бригадирском ордене

Необычный вид дворца породил легенду о том, что владелец пожелал увековечить получение им креста ордена Святой Анны, форму которого повторяет здание. Это объясняет выбор композиции дома. Версия возникла на основе литературных источников уже после смерти Дурасова. Нельзя утверждать, что у него действительно имелась такая награда.

Более вероятной видится отсылка к творчеству выдающегося архитектора Позднего Возрождения Андреа Палладио и самому известному его шедевру — центрической вилле Ротонда близ Виченцы.

Как и все, что связано с Дурасовым, имя архитектора, который возвел для него в семи верстах от города палладианскую виллу с пейзажным парком и прудом, нельзя назвать с уверенностью. Даже дата постройки указывается предположительно в диапазоне между 1801 и 1806 годами.

В мемуарах известного бытописателя XIX века Ивана Снегирева, который бывал в Люблине уже после смерти Дурасова, сказано, что «дом прекрасно выстроен архит. Егоровым». Поскольку найти другие упоминания архитектора с такой фамилией в этот период нельзя, считается, что имелся в виду Иван Еготов (1756–1814). Еготов также был одним из множества архитекторов, кто поработал в соседнем имении Голицыных в Кузьминках, причем в обеих усадьбах в отделке зданий использованы одинаковые барельефы.

Согласно другой версии, авторство проекта принадлежит Родиону Казакову (1758–1803), которого многое связывает с Еготовым: оба — ученики Василия Баженова и Матвея Казакова, оба прошли архитектурную школу при Экспедиции кремлевского строения, неоднократно работали вместе, став архитекторами. Кстати, Еготов был женат на сестре Родиона Казакова и вполне мог закончить строительство в Люблине после смерти шурина.

Помимо дворца в состав усадьбы входили и другие постройки — дом управляющего, пансион для дворянских детей, театр, конный двор. Особое место занимала большая оранжерея, в которой выращивались экзотические деревья и декоративные растения. Зимой в ней устраивались обеды, на которые съезжались многочисленные знакомые Дурасова — за ним закрепилась прочная слава хлебосольного гостеприимного хозяина.

В 1806 году Дурасов завел у себя в усадьбе крепостной театр, который соперничал с шереметевским за звание лучшего в Москве. В труппу входили до 120 актеров из крепостных крестьян, обучавшихся азам драматического искусства прямо в усадьбе. Труппу возглавлял известный московский артист и педагог Петр Плавильщиков. История крепостного театра Дурасова закончилась со смертью хозяина, не имевшего семьи и наследников. В Люблине сохранились перестроенные здания театра, театральной школы и пансиона для актеров, а также оранжерея и другие хозяйственные постройки.

Крепостной театр Дурасова в Люблино славился на всю Москву и наряду с шереметевским был широко известен в России.

Храм Аполлона

Большую художественную ценность имеют восстановленные интерьеры дворца, который предназначался не для проживания, а для развлечений. Здание несет в себе идею храма искусства, посвященного Аполлону — установленная на бельведере статуя божества когда-то царила над окрестностями.

Ураган 1904 года уничтожил её.

Античные сюжеты преобладают и во внутреннем оформлении дворца, который расписывал известный декоратор Доменико Скотти.

Центральный круглый зал (диаметр — чуть больше 11 метров) посвящен утру. О восходе солнца напоминают форма зала, рисунок паркета с расходящимися из центра лучами и потолочный плафон, на котором изображен утренний выход богини Венеры.

Доменико Скотти мастерски использовал монохромную технику гризайль, имитирующую архитектурные и скульптурные формы. Стены круглого зала украшены обманкой: кажущиеся трехмерными колонны на самом деле являются просто росписью. Скульптурный ярус — тоже двухмерный. Его занимают изображения колесницы Аполлона и муз, обряда жертвоприношения, аллегорий музыки и танца.

Круглый зал использовался как парадная столовая и освещался канделябрами — бра добавили после реставрации 1950-х по образцу светильников из дворца Шереметевых в Останкине.

Светло-зеленый мраморный зал символизировал летний день и предназначался для танцев. Через боковые двери гости могли совершить церемонный обход по круговым галереям первого этажа во время полонеза или котильона.

Следующий зал – Мраморный. Самый большой из всех. Предполагают, что в нем проводили балы и банкеты.

В интерьере использован стукко — искусственный мрамор, который был в моде у богачей начала XIX века и стоил тогда больше, чем природный. Настоящий шедевр — работа Скотти «Пир Вакха на острове Наксос», выполненная на холсте, который затем разместили в плафоне. На стенах — рельефные аллегории искусств и времен года.

Дух времени передает коллекция настольных часов XVIII–XIX веков, представленная в витринах

Розовая гостиная, окрашенная в тона закатного неба, символизирует вечер. Колонны композитного ордера делят ее на три части, делая похожей на парковую беседку. Декорация потолка и паркета — аллюзия на только-только появившиеся на небе звезды и их отражение на глади пруда.

Поднимемся на 3-й этаж. БЕЛЬВЕДЕР

Любопытные имеют возможность ознакомиться с небольшой музейной экспозицией, посвященной дворянскому быту XVIII-XIX вв.

Мужской костюм. Историческая реконструкция. 2008 - Секретер. Россия. Первая половина XIX в. – Канделябры настольные. Россия. 1810-1820-е. Бронза.

В Фамильной гостиной висят две разные люстры, но обе удивительные.

Люблинский сатрап

Снискав славу первейшего хлебосола в городе, большого оригинала и человека со вкусом к развлечениям, Дурасов однако не пользовался искренней любовью. Поэт и переводчик Михаил Дмитриев, один из современников богача, называл его сатрапом — то есть тираном, деспотом, самодуром. Не самая лестная характеристика.

«…с надменной уверенностью позволял себе иногда нестерпимые выходки, хвастовство и глупые шутки, которым и хохотал, — писал Дмитриев. — Он хвастал богатством, презирая всякий ум и всякие талант и ученость, унижал их с каким-то глупым наслаждением… жил в своем Люблине как сатрап, имел в садках всегда готовых стерлядей, в оранжереях огромные ананасы и был до эпохи французов, все изменившей, необходимым лицом общества при тогдашней его жизни и тогдашних потребностях».

В мае 1818 года театр почтила посещением вдовствующая императрица Мария Федоровна. Это был один из последних праздников, устроенных Н.А. Дурасовым в Люблино. Осмотрев оранжерею, она выбрала для себя некоторые растения и, похвалив садовника, пожаловала ему подарок. Хозяин пережил знаменательный визит лишь на месяц — Дурасов умер в июне в возрасте 47 лет. “Добрый был человек. Весь город жалеет о смерти его… Переводится порода бригадирская, а не воскрешать же Екатерину Великую, чтобы пожаловать новых”, — писал об этом событии московский почт-директор А.Я. Булгаков поэту П.А. Вяземскому.

Люблино унаследовала сестра Николая Алексеевича. Следующим примечательным хозяином усадьбы стал муж ее дочери боевой генерал Отечественной войны и литератор Александр Писарев.

Портрет его висит в бельведере:

Часы каминные «Классический портик». Франция. 1820-е. Золоченая бронза. – Чернильный прибор. Англия. 1848. Белый металл, стекло. - Портрет А.А. Писарева. Гравюра А. Фролова. Вторая половина XIX в. Воспроизведение 2021 года. – Герб Писаревых. – Крест ордена «Святой Анны». Муляж:

В середине XIX века усадьбу приобрел купец первой гильдии, предприниматель Конан Голофтеев (1822–1896), при котором дворец перестроили, а усадебную территорию превратили в дачный поселок.

Самым известным арендатором был Федор Достоевский, который в 1866 году «укрепился в Люблине в приятнейшей компании». Здесь, находясь по соседству с семьей своей сестры Веры Михайловны Ивановой, он дописывал «Преступление и наказание» и план романа «Игрок».

Биограф писателя Л. Гроссман отмечал, что “В Люблине Достоевский пережил еще одно большое душевное событие, быть может, единственное в его жизни - глубокую, чистую духовную любовь. Такое высокопоэтическое чувство он питал к своей племяннице, двадцатилетней Сонечке…”.

Впоследствии впечатления Достоевского от жизни в Люблино нашли отражение в его произведении “Вечный муж” при описании посещения героями семейства Захлебиных, а некоторые “странности” племянника писателя А.П. Карепина нашли свое воплощение в чертах одного из центральных героев повести – Трусоцкого.

Усадьба серьезно пострадала во время знаменитого московского смерча 1904 года, самого разрушительного в истории города. Тогда дворец лишился мраморной статуи Аполлона. Унаследовавший Люблино от отца Николай Голофтеев заказал в Германии копию «Большой геркуланянки» из Дрезденского музея — изваяние женской фигуры в хитоне и плаще, сохранившееся в римской копии с греческого оригинала. Водруженная на опустевший бельведер, статуя невольно катализировала легенду про крест ордена Святой Анны Дурасова — в ней стали видеть православную святую, в честь которой был назван этот орден.

В советское время усадьбу сначала отдали под коммунальное жилье, затем в ней размещался Институт океанологии Академии наук СССР и лишь с 2003 года Люблино превратилось в музей.

В 2019 году при благоустройстве территории археологи обнаружили на небольшой глубине мраморную женскую статую XVIII века. В ней узнали аллегорическую фигуру «Молчание», которая при Голофтеевых стояла у входа во дворец. После реставрации она вернется на свое место.

В отличие от многих подмосковных усадеб, Люблино не так уж сильно пострадало во время Отечественной войны 1812 г. Объясняется это довольно просто. Масштабы запасенной Н.А. Дурасовым провизии привлекли внимание высшего французского начальства.

Поскольку Н.А. Дурасов всю жизнь прожил холостяком и не имел прямых потомков, то Люблино унаследовала его сестра Аграфена Алексеевна. Однако подлинным хозяином Люблина, занимавшимся всеми делами по имению, был муж их дочери Агриппины Михайловны, генерал-майор Александр Александрович Писарев, бывший одним их теоретиков масонства.

При нем Люблино превратилось в дачное место, где состоятельные горожане снимали летние дачи. В праздники количество посетителей увеличивалось. Многие москвичи приезжали с семьями, чтобы один день отдохнуть в Люблине. Большой регулярный усадебный парк содержался в чистоте. Сама усадьба поддерживалась с той же пышностью, как и было при Н.А. Дурасове.

Местность стала называться Голофтеевскими дачами. В летнее время усадьба была очень популярна как среди дворянских семей, так и людей творческих профессий, ученых, чиновников.

В 1917 году дачи прекратили свое существование.

В усадьбе в разное время размещались школа, клуб железнодорожников, отделение милиции, Институт океанологии. Здания разрушались и приходили в запустение.

И только в начале 21 века, в Усадьбе Люблино начали проводиться реставрационные работы и ее интерьеры были восстановлены в первоначальном виде. После этого возник музейно-усадебный комплекс Люблино.

(Часть текста взята мной из статьи Е.М. Юхименко «Люблино прекрасное, Люблино милое»)

При Дурасове на Люблинском пруду существовал садок для выращивания стерлядей. Хозяин содержал собственный театр и большую оранжерею. Под стеклянным куполом росли фруктовые деревья и диковинные растения.

Пейзажный парк рядом с Люблино — замечательный образец ландшафтного искусства начала 19 века. Усадьба стоит на возвышении, вокруг нее растут старые липы и лиственницы. В парке есть места для пробежек, велодорожки, Зеленый театр, деревянные беседки, танцевальная площадка и тихие уединенные уголки.

Один из самых больших искусственных водоемов Москвы — нижний в каскаде прудов, которые были созданы на реке Чурилиха. Родители с детьми охотно приходят сюда, чтобы покормить уток-крякв и полюбоваться чайками. На северном берегу находятся зона отдыха и городской пляж. К сожалению, пруд не слишком чистый, поэтому купаться нельзя. Зато тут водятся караси, поэтому летом и зимой на берегах полно рыбаков с удочками.

В прекрасно отреставрированном здании создан музей. Залы, лестницы, полы, портьеры, мебель и роспись на стенах выглядят, как 200 лет назад. Второй этаж посвящен крепостному театру. Здесь можно увидеть театральные костюмы и деревянную модель машины, которая во время спектаклей воспроизводила звуки грозы. Во дворце проводятся экскурсии и концерты классической музыки.

https://www.mos.ru/news/item/73156073/

https://raven-yellow.livejournal.com/29016.html

https://www.kp.ru/russia/moskva/mesta/muzej-usadba-lyublino/

Моё видео:

https://vk.com/video187123610_456243491

https://bogachkova1957.livejournal.com/24961.html

Моё видео:

https://youtu.be/0e0enAW7CUw

ЛюблИно милое, где легкий, светлый дом

Любуется собой над сребряным прудом.

Александр Воейков, 1816 г.

Двухрядная колоннада выполнена в форме полукруга.

Музей-усадьба Люблино в Москве (Летняя улица, д. 1,2,4,6,8,10) — яркий образец архитектуры и ландшафтного искусства начала XIX века. Наряду с музеем-заповедником Коломенское и усадьбой Измайлово она входит в Московский государственный объединенный музей-заповедник. Усадьбу окружает живописный парк с искусственным прудом.

В допетровские времена на берегу Чурилихи стояло село, которое принадлежало московскому боярину Годунову. В конце 18 столетия его хозяином стал Петр Владимирович Прозоровский. Это были времена, когда помещики давали своим владениям милые пасторальные имена, поэтому усадьбу стали называть с ударением на втором слоге — ЛюблИно.

Легко догадаться, что название происходит от слова «любовь».

Самым знаменитым владельцем усадьбы Люблино стал Николай Алексеевич Дурасов (1760–1818), отставной бригадир, статский советниик, орденоносец Святой Анны, любимец Павла I. Купил эти земли около 1800 года. Именно при нем она обрела черты, которые сохранились до наших дней. Баснословно богатый владелец, любивший все оригинальное, с размахом перестроил усадьбу.

При нем был заложен большой ландшафтный парк и построен необычный дом-орден, которым мы любуемся сегодня.

В своей усадьбе помещик принимал состоятельных москвичей. Круглый год он устраивал балы и концерты, кормил, поил дорогих гостей и поэтому слыл хлебосольным хозяином. После смерти Дурасова в 1818 году имение унаследовала его сестра, а потом оно сменило нескольких владельцев.

В 1974 году старинная усадьба была взята под охрану государства, а в 2011 году получила статус памятника федерального значения.

Дурасову принадлежали и другие имения, где он пережидал нашествие Наполеона, когда французские войска расположились в Люблино, но именно это славилось на всю Москву.

Баснословный богач Дурасов получил в наследство 11 металлургических заводов на Урале и множество земельных владений в разных губерниях. Есть лишь одно свидетельство, в котором косвенно упоминается его внешность. Посетившая Люблино в 1806 году компаньонка княгини Дашковой англичанка Кэтрин Вильмот писала:

«…Все было как в волшебном замке; правда, невысокого Дурасова скорее можно принять за карлика, а не за рыцаря — владельца такого изумительного поместья».

Он не был коренным москвичом. В Москву родители Николая Алексеевича перебрались в последней четверти XVIII века из Симбирска (сейчас — Ульяновск). Память о семье сохранилась в названии Дурасовского переулка, проходящего по бывшей границе их обширной городской усадьбы. Ее центром был роскошный трехэтажный особняк с фронтоном и колоннами, построенный в 1790-х Матвеем Казаковым по заказу отца будущего владельца Люблина. Сегодня это здание на Покровском бульваре, считающееся одним из лучших образцов зрелого классицизма в Москве, занимает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Легенда о бригадирском ордене

Необычный вид дворца породил легенду о том, что владелец пожелал увековечить получение им креста ордена Святой Анны, форму которого повторяет здание. Это объясняет выбор композиции дома. Версия возникла на основе литературных источников уже после смерти Дурасова. Нельзя утверждать, что у него действительно имелась такая награда.

Более вероятной видится отсылка к творчеству выдающегося архитектора Позднего Возрождения Андреа Палладио и самому известному его шедевру — центрической вилле Ротонда близ Виченцы.