В 1954 году в Днепропетровске, на улице Рабочей, к десятилетнему мальчику, игравшему в песочнице у дома, подошел незнакомый мужчина и задал вопрос: «Как тебя зовут?». «Родина», — ответил мальчик и попятился назад. Его испугала коварная улыбка незнакомца.

Мужчина в целом выглядел странно: старый коричневый пиджак, грязные брюки, огромный шрам на лице. Но ещё страннее прозвучали его следующие слова: «Позови-ка маму. Скажи, что твой отец приехал».

Этого человека не должно было существовать. Мать Родиона, Галина, всегда твердила сыну: папа погиб на фронте. Но он стоял здесь, живой.

Родители просидели на скамейке у дома почти весь день. Они о чём-то тихо разговаривали, отец пристально вглядывался в лицо мальчика, словно искал свои черты, а сам Родина — тогда его звали именно так — бегал рядом, не совсем понимая что вообще происходит. На прощание отец подарил ему маленький радиоприемник «Москвич» и исчез так же внезапно, как появился. Но на этот раз исчез навсегда.

Лишь спустя много лет, когда Родион Нахапетов уже станет кумиром для миллионов зрителей, эхо той встречи догонит его. В 1991 году, когда он будет снимать один из своих фильмов в Ереване, его разыщет сводный брат Валерий.

Он расскажет, что отца уже нет в живых, но за два года до смерти старик собрал семью и открыл тайну, которую хранил полвека. У него была любовная связь на войне с подпольщицей по имени Галина, и где-то в Москве живет его сын. «Мой внебрачный сын — известный артист, и я им очень горжусь», — признался он своим домашним.

Оказалось, что все эти годы отец знал. Он следил за успехами Родиона, видел его на экране, но так и не нашел в себе мужества постучать в его дверь второй раз. Нахапетов, глядя на фотографию отца, позже признавался: он не испытывает никаких чувств. Слишком много страданий пришлось перенести им с матерью без этого, чужого человека.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh7_ready84-1-768x554.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh7_ready84-1-768x554.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline;" width="1212" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh7_ready84-1-768x554.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh7_ready84-1-768x554.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline;" width="1212" />

Эта драма с отцом уходила корнями в другую, куда более страшную историю — историю самого появления Родиона на свет. Беременная им мама, совсем юная связная подпольной группы «Родина», получила опасное задание: перейти линию фронта, чтобы передать своим сведения о передвижении немецких войск.

Чтобы выжить во вражеском тылу, ей пришлось сочинить легенду: она выдавала себя за потерянную влюбленную, разыскивающую своего «жениха» — немецкого солдата по имени Вилли. Путь, который должен был занять недели, растянулся на месяцы ада: Галина прошла через допросы, избиения и лагерь для военнопленных, откуда ей чудом удалось бежать.

В январе 1944 года она всё-таки добралась до своих и узнала, что её подпольная группа была уничтожена. Страшная новость вызвала преждевременные роды, которые, к счастью, прошли хорошо. Военный врач протянул ей сына и спросил: «Как его назовёшь?», на что та ответила: «Пусть моего отряда больше нет, но память о нём будет жить. Сына я назову «Родина»».

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh79z4a9_ready84-768x772.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh79z4a9_ready84-768x772.jpg 768w, https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh79z4a9_ready84-100x100.jpg 100w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline;" width="871" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh79z4a9_ready84-768x772.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh79z4a9_ready84-768x772.jpg 768w, https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/0D9qdzh79z4a9_ready84-100x100.jpg 100w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline;" width="871" />

После войны подпольщица с годовалым сыном поселились в Днепропетровске. Галина работала в школе, преподавала украинский язык и литературу, но денег катастрофически не хватало. Своего угла у них не было: они скитались по съемным комнатам. Своя крохотная комнатка в коммуналке появилась у семьи лишь в 1954 году, но счастье длилось недолго.

Когда Родиону исполнилось девять лет, у мамы обнаружили открытую форму туберкулеза. Вердикт врачей был жестоким: из-за риска заражения ребенку запретили находиться рядом с матерью. Так домашний, щуплый и застенчивый мальчик оказался один в детском доме в Новомосковске.

Это были полтора года, которые навсегда врезались в его память. Детдомовская реальность встретила его жесткой дедовщиной: дети постарше отбирали у малышей всё, включая нижнее бельё.

«Я застудил почки, кожа рук покрылась водянками. Многие дети моего возраста болели», — вспоминал Нахапетов страшную детдомовскую зиму.

Спасением и одновременно испытанием стала музыка. Поскольку до этого Родион ходил в музыкальную школу, его определили в местный оркестр играть на альте. Юных музыкантов часто звали играть на похоронах. Замерзшие пальцы не гнулись, но он старался изо всех сил, выводя траурные мелодии над чужими гробами.

Детдом быстро выбил из него застенчивость. Чтобы выжить, пришлось научиться давать сдачи, хотя чаще доставалось ему самому. В десять лет он уже курил как взрослый, подбирая с приятелями окурки у общего туалета. Маленький «Родина» стремительно взрослел, проходя суровую школу, пока мама боролась за свою жизнь в больнице.

Спустя полтора года жизни в детском доме мама пошла на поправку и забрала его домой. При получении паспорта Родина сменил имя на привычное нам «Родион» и в то же время увлёкся театральной деятельностью — записался в школьный драмкружок.

После школы путь был один — в Москву, во ВГИК. Актерскую мастерскую набирал Юлий Райзман, но из-за съемок он был занят, и вступительные экзамены принимали живые легенды — Сергей Герасимов и Тамара Макарова.

Нахапетов ехал поступать с «козырем» в рукаве. Он обожал опального тогда Есенина и подготовил «Письмо матери». Когда он читал эти стихи по дороге в Москву, слёзы текли ручьем — каждое слово он мысленно обращал к своей маме, оставшейся в Днепропетровске. Но в аудитории его ждал провал: абитуриентов запускали группами, и, как назло, каждый второй читал именно «Письмо матери».

Мэтры откровенно скучали, слушая одно и то же. Когда дошла очередь до Родиона, он понял: читать Есенина сейчас — значит слиться с толпой. И тут он вспомнил совет своего школьного наставника Дмитрия Филипповича, который заставил его на всякий случай выучить отрывок из «Детства» Горького.

— А вы что приготовили? — спросили его.

Нахапетов набрал воздуха и вместо слезливой лирики заголосил на всю аудиторию:

— «Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку!»

Герасимов с Макаровой рассмеялись. Этот дерзкий отрывок из Горького спас его — Родиона зачислили. Началась совсем другая жизнь: шумная, голодная, но счастливая. Студенты до двух часов ночи репетировали свои роли в стенах вуза, пешком возвращались в общежитие и бродили по этажам в поисках приготовленного кем-то борща или жареной картошки. Единственное, что омрачало эйфорию — необходимость часами работать с преподавателями речи, вытравливая из себя мягкий южнорусский говор.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-1_ready84-39-768x814.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-1_ready84-39-768x814.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="826" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-1_ready84-39-768x814.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-1_ready84-39-768x814.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="826" />

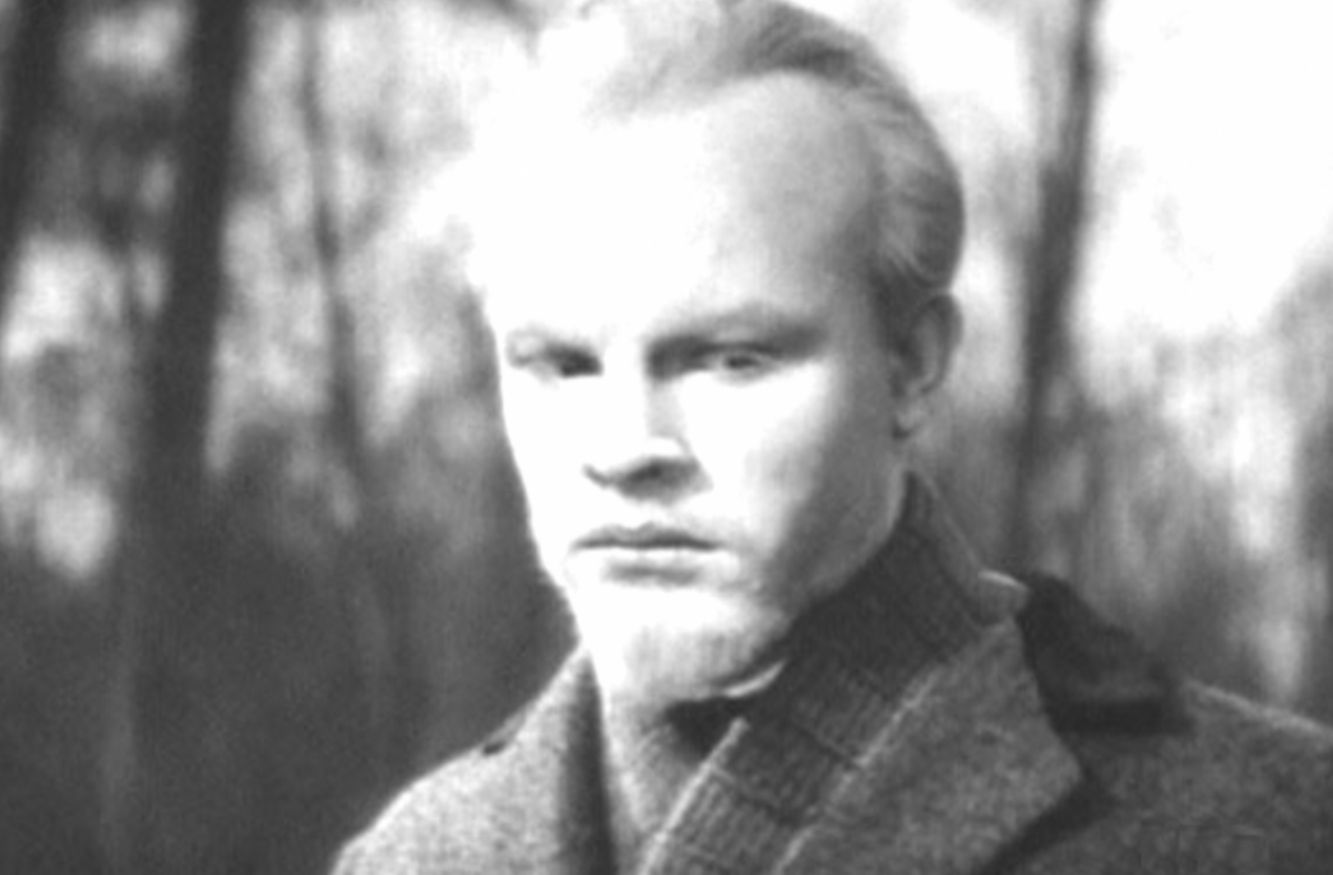

В этот шумный студенческий мир, где голодные будущие звёзды бегали по общежитию в поисках еды и спорили об искусстве до рассвета, однажды зашёл человек, который казался там абсолютно чужеродным элементом. Он был в кирзовых сапогах и выглядел как простой деревенский мужик, случайно забредший в храм кино. Это был Василий Шукшин. Он готовился снимать «Живет такой парень» и искал для фильма актёров.

Нахапетова ему посоветовала знакомая студентка, и вскоре девятнадцатилетний артист уже стоял на пробах перед камерой.

Так Нахапетов получил свою первую роль инженера Гены. Он страшно комплексовал: ему, вчерашнему школьнику, нужно было играть взрослого, серьезного человека.

Едва он успел сыграть дебютную роль, как судьба подкинула ещё одну возможность показать себя. Ассистенты режиссёра Марка Донского начали охоту за ним в коридорах ВГИКа с безумным предложением — сыграть молодого Ленина. «Вы с ума сошли?! Какой из меня Ленин?» — отбивался Нахапетов. Черноглазый, с густыми черными бровями, он меньше всего походил на вождя мирового пролетариата.

Но Донского это не остановило. Родиона обрили, вытравили брови и волосы перекисью, изуродовав до неузнаваемости ещё до утверждения на роль. Когда Родион увидел себя в зеркале, то пришел в ужас — впереди были дипломные спектакли, а он выглядел как больной старик.

Съемки в фильме «Сердце матери» стали пыткой. Донской оказался режиссером старой закалки — взбалмошным и немного деспотичным. Он мог часами держать группу на берегу Волги, ожидая «нужного облачка» для красивой картинки, пока у актёров тёк грим и гримёры наносили его снова и снова.

Нахапетов, пытаясь «поймать» характер Ильича, закапывался в архивы, читал личные письма к Крупской, находил живые детали — как Ленин психовал, проигрывая в шахматы, или хохотал, когда его ограбили. Работу он проделал колоссальную.

Муки того стоили, фильм выстрелил. Но успех имел обратную сторону: Нахапетов всерьез испугался, что теперь до конца дней останется «штатным Лениным» советского кино, которого будут вечно брить и красить. Когда Донской позвал его в следующий фильм на эту же роль, Родион пошел на хитрость и соврал, что занят у другого режиссера, лишь бы вырваться из этого образа.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-2_ready84-36-768x504.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-2_ready84-36-768x504.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1333" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-2_ready84-36-768x504.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-2_ready84-36-768x504.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1333" />

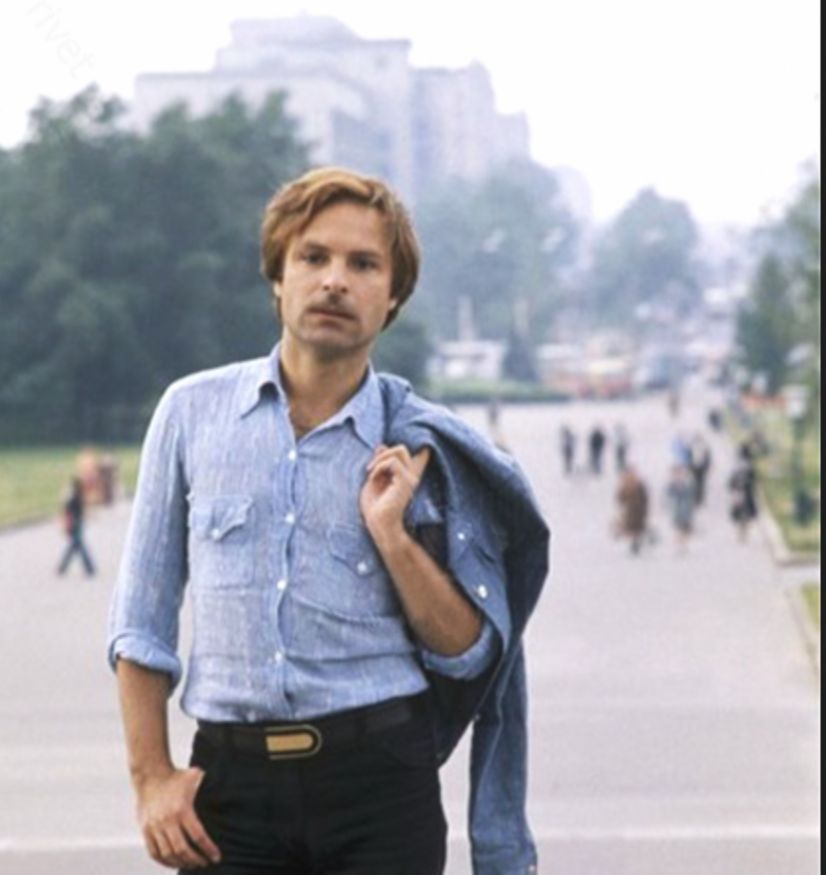

Спасением от бесконечного грима и накладных лысин стал Эльёр Ишмухамедов. Узбекский режиссер вернул Родиону его собственное лицо, волосы и, главное, молодость, пригласив в фильмы «Нежность» и «Влюбленные».

Съемки в Ташкенте напоминали бесконечный праздник. Работали ранним утром, пока воздух не превращался в раскаленное марево, а в обед всю группу ждал огромный казан плова.

После выхода «Влюбленных» на Нахапетова обрушилась лавина славы. Его портреты продавались в каждом киоске «Союзпечати», а телефон разрывался от звонков. По ночам телефонистки с междугородной станции признавались ему в любви, пользуясь служебным положением. Но оборотная сторона популярности была пугающей. Однажды ему позвонила не женщина с приятным, влюбленным голоском, а мужчина:

— Ты испортил мне жизнь! Я тебя убью! Тюрьмы не боюсь. Один раз сидел и ещё раз сяду, если придётся!

Звонивший утверждал, что его девушка Роза ушла к Нахапетову. Актер, опешив, взял у ревнивца телефон этой Розы. Оказалось, студентка просто выдумала роман со звездой, чтобы отшить надоевшего ухажера .

— Позвони ему, скажи правду! Он меня убить хочет! — просил Родион.

— Буду я перед этим козлом объясняться, — фыркнула девица и бросила трубку.

Угрозы продолжались. Дошло до того, что интеллигентный Нахапетов назначил уголовнику «стрелку». В одиннадцать ночи он приехал на безлюдную платформу «Северянин», спрятав в рукаве кухонный нож. Он час ходил кругами в темноте, ожидая нападения. Противник так и не появился, но звонки от него после той ночи прекратились навсегда.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-3_ready84-30-768x635.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-3_ready84-30-768x635.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1059" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-3_ready84-30-768x635.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-3_ready84-30-768x635.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1059" />

В разгар киноуспеха, когда вся страна любовалась его героями на экране, реальная жизнь Нахапетова сделала резкий и страшный поворот. Он, как обычно, отправил часть гонорара маме в Днепропетровск. Перевод неожиданно вернулся обратно. На бланке стояла короткая пометка: «Адресат выбыл в Игрень».

Игрень была огромной территорией, отведенной под психиатрическую лечебницу. В советские годы это место имело дурную славу одного из центров карательной психиатрии, где тестировались новейшие препараты и лечение током.

Галина Антоновна попала туда не из-за болезни рассудка, а из-за обостренного чувства справедливости. После школы, откуда её уволили из-за туберкулеза, она устроилась воспитателем в колонию. Там она увидела то, о чем принято было молчать: как содержат уголовников.

«Сыночек, я не могу видеть, как над ними издеваются», — жаловалась она Родиону.

Галина начала свою личную войну: тайком выносила письма заключенных на волю, рассылала их семьям. Когда этого показалось мало, стала писать жалобы на начальство колонии — сначала в местный горком, потом в ЦК. Ей прямым текстом велели замолчать, пригрозив психушкой. Но она не замолчала. И угрозу привели в исполнение.

Нахапетов бросил всё и помчался спасать мать. Ему удалось пробиться к ней на свидание. Галина, не теряя ясности ума, умоляла сына собрать доказательства её нормальности: справки из школы, подтверждения её военного прошлого.

Спасение пришло с неожиданной стороны. Заведующая отделением, рискуя карьерой, отвела Родиона в дальний угол больничного сада и шепотом предупредила: главврач уже назначил курс инъекций, после которых личность распадается, и человек превращается в «овощ».

— Вы совершеннолетний, забирайте её под опеку немедленно, пока не поздно, — сказала врач .

Нахапетову пришлось включить весь свой актерский напор и даже пригрозить скандалом, пользуясь своей растущей узнаваемостью. Стену удалось пробить. Мать выдали ему буквально с рук на руки, без документов и выписок, словно вышвырнули. Они сидели на автобусной остановке, обнявшись, и плакали.

Эта история сократила её жизнь, но еще больше сблизила с сыном. Позже, уже став режиссером, Нахапетов переосмыслит эту историю в фильме «Заражение», где попытается изжить этот кошмар через искусство.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-4_ready84-28-768x496.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-4_ready84-28-768x496.jpg 768w, https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-4_ready84-28-775x500.jpg 775w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1355" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-4_ready84-28-768x496.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-4_ready84-28-768x496.jpg 768w, https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-4_ready84-28-775x500.jpg 775w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1355" />

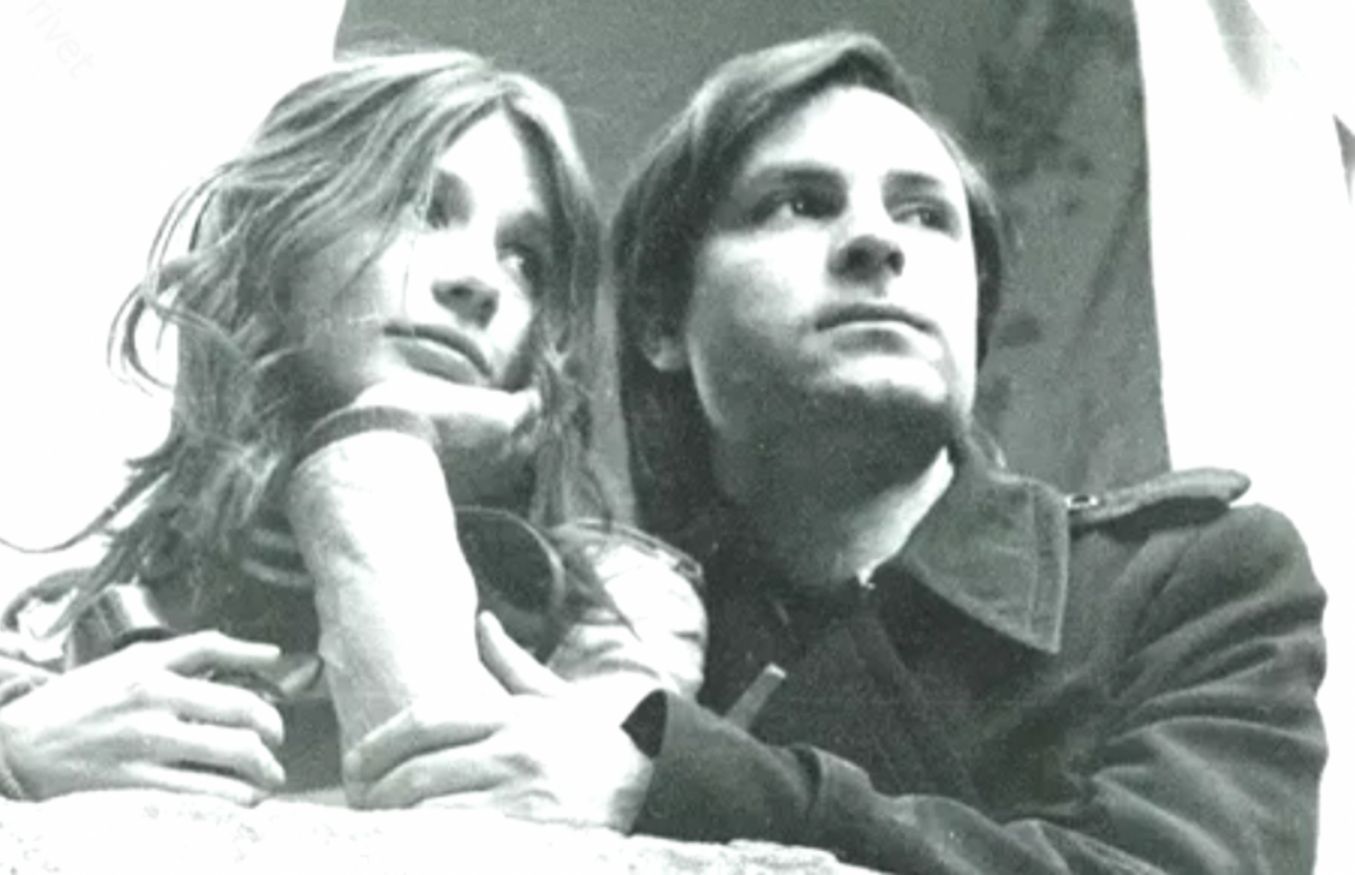

К тридцати годам Нахапетов, уже знаменитый и уставший от мимолетных романов, оставался убежденным холостяком. Его жизнь изменила случайная фраза оператора Владимира Климова в коридоре «Мосфильма», когда Нахапетов искал актрису для своего фильма «На край света»: «Тебе нужна была героиня? Вон, смотри какая красавица идёт!».

«Красавицей» оказалась Вера Глаголева — юная, стриженая под мальчика, с огромными глазами. Она не имела никакого отношения к кино, серьезно занималась стрельбой из лука и была мастером спорта. В её неподготовленности, в отсутствии актерских штампов Родион увидел изюминку, но худсовет студии его восторга не разделил: «Да это даже не актриса! Ей опыта не хватает!», — заявило начальство, посмотрев первые пробы.

Нахапетову пришлось вступить в настоящую схватку за свою Галатею. Он тайком репетировал с ней, добиваясь нужных эмоций, снял с ней несколько сцен и всё-таки убедил руководство утвердить непрофессионалку. Так начался их служебный роман, переросший в брак, который внешне казался эталонным.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-5_ready84-24-768x525.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-5_ready84-24-768x525.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1279" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-5_ready84-24-768x525.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-5_ready84-24-768x525.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1279" />

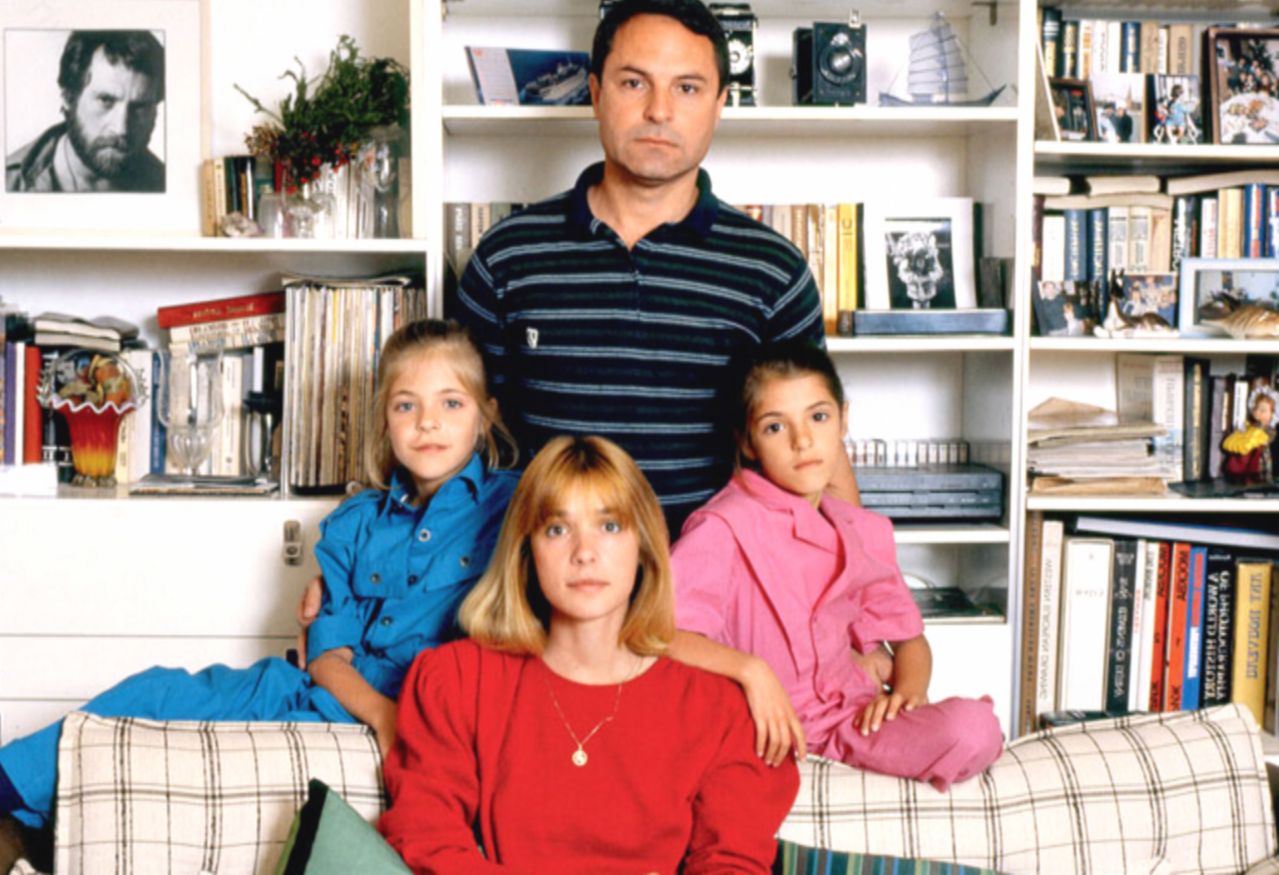

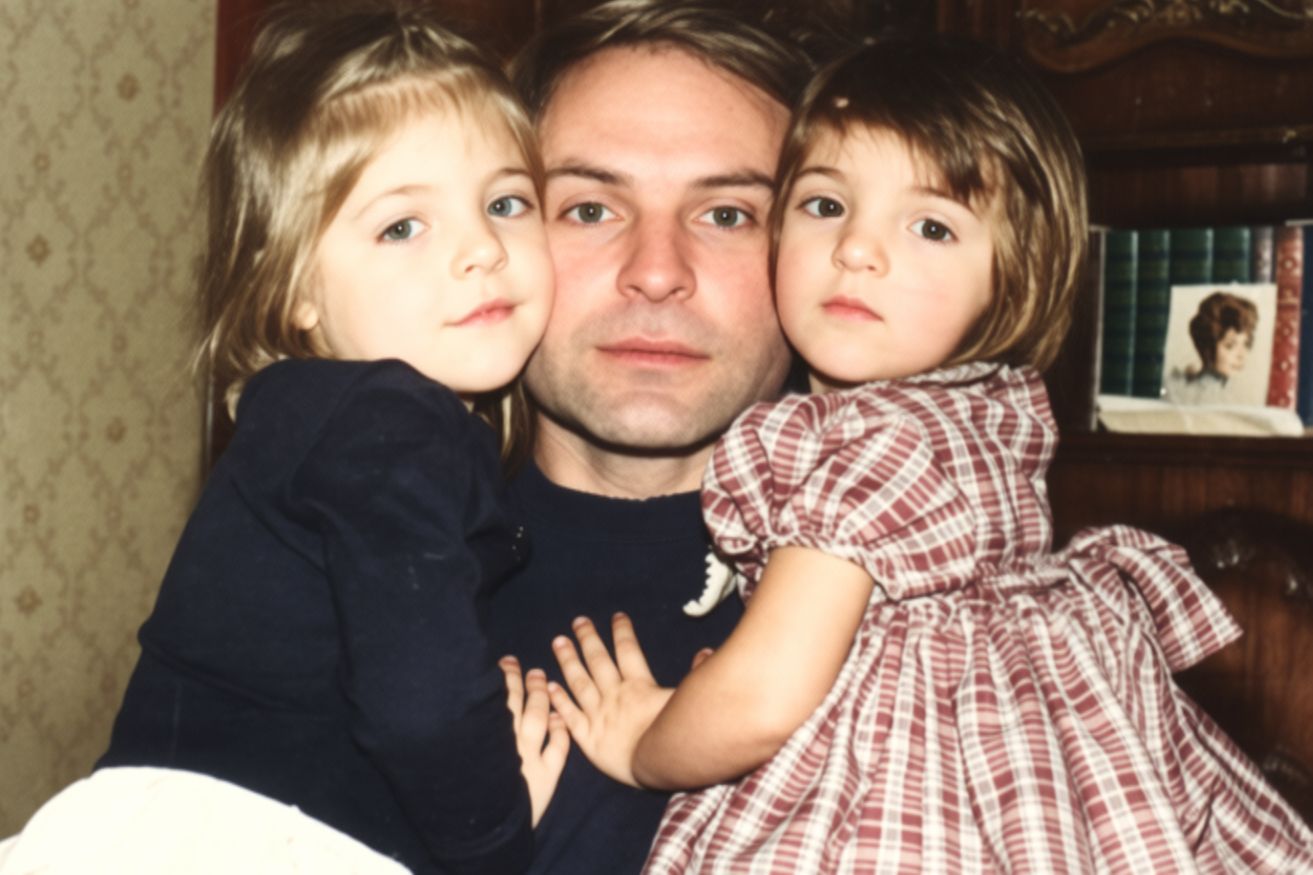

Дома строгий режиссер превращался в, как вспоминает старшая дочь Анна, «образцово-показательного» отца. В редкие выходные Родион Нахапетов вставал раньше всех, варил кофе и жарил свои фирменные сырники и драники — вкуснее, по признанию дочерей, они ничего не ели. Вечера превращались в домашние концерты: Родион, не зная нот, подбирал мелодии на пианино, а маленькие дочки — Аня и Маша — танцевали.

Его отцовская забота порой принимала комичные формы. Однажды, когда Вера Глаголева уехала куда-то по делам, Родиону нужно было собрать дочь Аню в балетную школу. Он так старался сделать дочери идеальную прическу, что перестарался.

«Папа сделал мне такой тугой пучок, что я не могла заснуть. От натяжения волос мои глаза просто не закрывались», — смеется Анна. В итоге девочка просидела всю ночь в кресле с «натянутой гулькой», безуспешно пытаясь уснуть.

Нахапетов старался создать для своих дочерей сказку любой ценой. На съемках, чтобы развлечь скучающую маленькую дочь, он вручил ей удочку, а своих ассистентов попросил незаметно насаживать на крючок уже пойманную рыбу, которая была нужна для съёмок. Счастливее рыболова, чем трехлетняя Аня, свет не видел.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-6_ready84-18-768x512.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-6_ready84-18-768x512.jpg 768w, https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-6_ready84-18-345x230.jpg 345w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1313" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-6_ready84-18-768x512.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-6_ready84-18-768x512.jpg 768w, https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-6_ready84-18-345x230.jpg 345w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1313" />

Но в этой семейной идиллии постепенно назревал профессиональный конфликт. Нахапетов гордился тем, что «слепил» из спортсменки актрису, и ревностно относился к её карьерным успехам. Когда Анатолий Эфрос позвал Веру в театр, Родион был категорически против, боясь, что без актерской школы она не справится со своими ролями и станет в глазах других артистов посмешищем. Он хотел оберегать её, но это выглядело как недоверие.

Серьёзная трещина в их браке появилась из-за фильма «На исходе ночи». Глаголева ждала, что муж, как обычно, снимет её в главной роли, но для неё места в картине не нашлось. Обида актрисы вылилась в критику режиссера: Вера стала холодно и резко оценивать работу мужа. Именно эта картина, ставшая яблоком раздора, парадоксальным образом увела Нахапетова ещё дальше от семьи — фильм купили американцы, и режиссер улетел в США.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-7_ready84-13-768x576.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-7_ready84-13-768x576.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1167" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-7_ready84-13-768x576.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-7_ready84-13-768x576.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1167" />

Знаменитая американская студия «20th Century Fox» купила фильм Родиона Нахапетова «На исходе ночи» за астрономическую по тем временам сумму, а самого режиссёра пригласили для рекламной кампании. Там, в чужой стране, где он чувствовал себя одиноким и неприкаянным, появилась Наташа Шляпникова — дочь русских эмигрантов, успешный менеджер и продюссер.

Наташа, увидев в советском режиссере талант, бескорыстно взялась помогать ему в Голливуде: переводила тексты, знакомила с нужными людьми, стала его агентом.

«Моя признательность Наташе постепенно преобразовалась в более сложное и глубокое чувство», — признавался Нахапетов.

Когда начался их роман, Вера Глаголева прилетела на гастроли в Нью-Йорк, взяв с собой дочерей. Нахапетов решил, что вести двойную игру подло. Это были мучительные дни. Видя, как разрывается Родион, Наташа предложила ему вернуться к семье: «Обо мне не думай, я как-нибудь переживу». Но он уже сделал свой выбор.

Он познакомил Веру Глаголеву и детей с Наташей, надеясь на понимание. Жена-то его поняла и отпустила, а вот дети затаили обиду. Когда Вера с девочками улетала обратно в Москву, в номере отеля осталось письмо. Аня и Маша поставили отцу ультиматум: он должен выбрать между ними и «этой новой женщиной».

«Я знаю, что ему было невыносимо больно. Он понимал, что мы можем не простить его. И мы бы не простили!» — говорила позже старшая дочь Анна.

Казалось, мост между отцом и детьми сожжен. Спасла ситуацию та, кому было больнее всех, — Вера. Она совершила поступок огромной душевной силы: не только не стала настраивать девочек против отца, но и объяснила им, что жизнь иногда бывает сложной, и что папа по-прежнему их любит.

Постепенно лед растаял. Младшая дочь Маша позже даже жила в американском доме отца и Наташи, оканчивая школу в Беверли-Хиллз. Старшая, Анна, стала часто созваниваться с ним. Сегодня все они — одна большая семья.

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-8_ready84-12-768x506.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-8_ready84-12-768x506.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1327" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-8_ready84-12-768x506.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-8_ready84-12-768x506.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1327" />

Однажды в спальне Родиона Нахапетова и его супруги Наташи раздался ночной телефонный звонок. Незнакомый мужской голос, срываясь от волнения, умолял о помощи:

— Моей шестимесячной дочери нужна операция на сердце. Наши врачи отказались её оперировать, сказали — помочь могут только в Америке. Вы же хороших людей в кино играете. Помогите!

Нахапетов рассказал о звонке жене. Наташа подняла на ноги всех знакомых врачей в Лос-Анджелесе. Японец Таро Ёкояма согласился прооперировать девочку бесплатно. Ребёнка спасли. А дальше сработал эффект «сарафанного радио»: телефон в доме Нахапетовых раскалился от звонков отчаявшихся родителей из России.

«Когда видишь, как дети с синюшными губами розовеют прямо на столе — это незабываемо. Столько признаний в любви, сколько я выслушал от родителей спасенных детей, я не слышал за всю жизнь», — признается Нахапетов .

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-9_ready84-10-768x643.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-9_ready84-10-768x643.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1045" />

/nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-9_ready84-10-768x643.jpg" target="_blank">https://nazametke.com/wp-content/uploads/2025/12/scale_1200-9_ready84-10-768x643.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border-style: none; vertical-align: baseline; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" width="1045" />

Сегодня Родион Нахапетов живет на два континента, называя себя человеком, который не эмигрировал, а просто «надолго задержался». Он снял фильм о своей матери, чтобы закрыть гештальт страшного прошлого, подружил прошлую и настоящую семью, и обрёл истинное счастье.

Когда-то, в 1944 году, в партизанском отряде мать дала ему странное, громкое имя — Родина. Жизнь заставила его стать Родионом, но суть осталась прежней. Где бы он ни находился — в нищей послевоенной коммуналке, на съемочной площадке «Мосфильма», на другом континенте или в операционной в Казани, — он оставался верен этому имени.

Мальчик, который когда-то ждал отца на скамейке с подаренным приемником в руках, вырос и сам стал отцом для многих — не только для своих дочерей, но и для трехсот чужих детей, чьи сердца продолжают биться благодаря его участию. И за это ему низкий поклон и огромная благодарность.