-Музыка

- Максим Леонидов - Не дай ему уйти

- Слушали: 8976 Комментарии: 0

- САКСАФОН Поцелуй меня

- Слушали: 13851 Комментарии: 0

- Secret garden "Appassionata"

- Слушали: 12053 Комментарии: 0

- ♥ - Энрике Иглесиас -Уитни Хьюстон-Could I have this kiss forever.

- Слушали: 44344 Комментарии: 0

- 10-orkidea-beautiful-ambient-mix.mp3

- Слушали: 556 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 1125

Комментариев: 555

Написано: 3321

Александр Дюма-<<История -гвоздь на который я вешаю романы>>... |

|

|

|

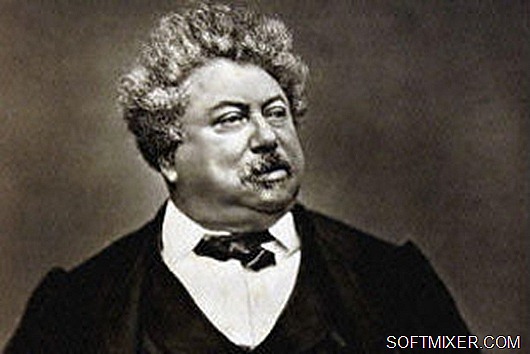

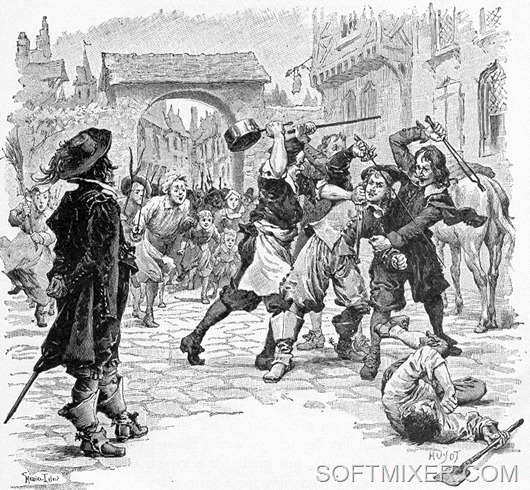

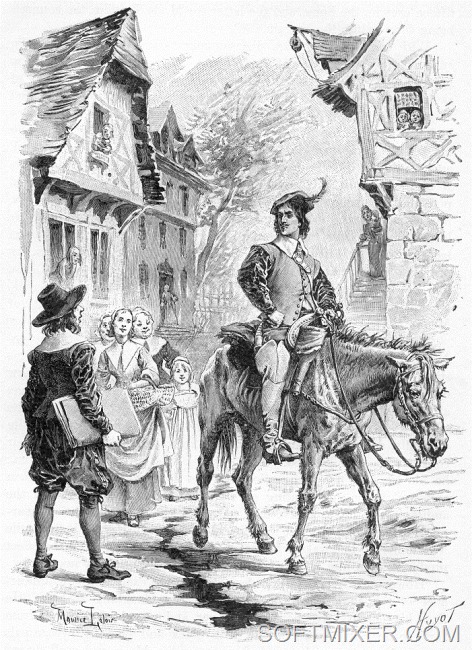

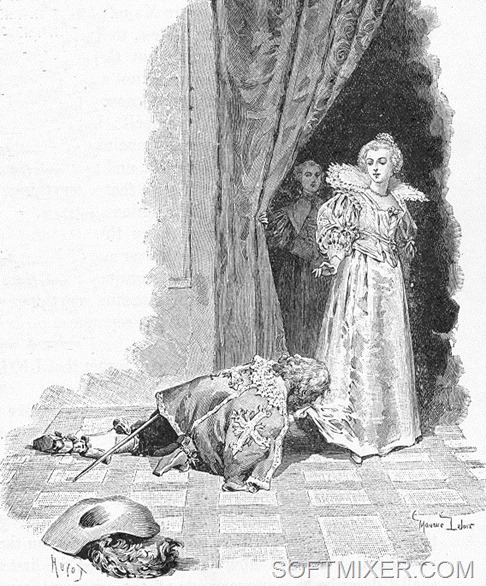

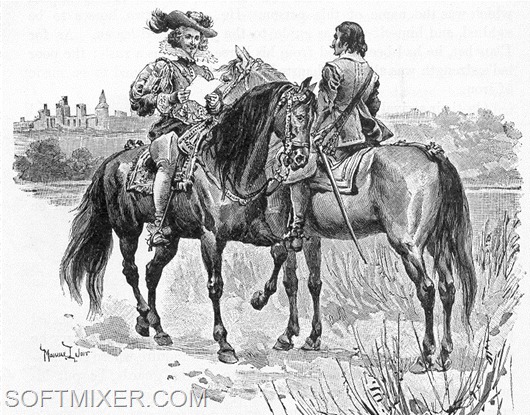

На кого более всего был похож французский романист и драматург Александр Дюма? На своего героя — Портоса из романа «Три мушкетёра». Дюма, самого плодовитого сочинителя всех времён, оставившего после себя более 1200 томов, называли “атлетом от литературы”. За свою жизнь он написал более 600 романов, и в каждом не менее 500 страниц. Это не современные мини-романчики по 150-200 страничек. И писали-то тогда не на компе, а гусиным пером, с которого постоянно капали чернила… Трудно поверить, как можно было создавать такие легкие и увлекательные романы с такой быстротой. К примеру, "Графа Монте-Кристо" Дюма печатал в течение 2-х лет в ежедневной газете. То есть, представьте, каждый день он писал по главе в 10-15 печатных страниц! Как-то его пригласили в путешествие. “Мне ещё надо закончить два-три романа. На это уйдёт две недели”, — ответил он. С той же хвастливо-небрежной интонацией Портос говорил о своих подвигах. Великан и обжора, искатель почестей и любитель пышных нарядов, человек огромного темперамента и добрейшей души — таков был Портос, таков был и Дюма. Однажды автора «Трёх мушкетёров» застали склонившимся в слезах над рукописью. “Только что я убил Портоса!” — воскликнул безутешный писатель. Александр Дюма учился у Вальтера Скотта искусству исторического повествования, но историю видел иначе. Детство французского писателя пришлось на бурную эпоху наполеоновских войн. Воплощением этой эпохи был для него отец — генерал Дюма Дави де ла Пайетри, красавец мулат, Геркулес республики и империи. Подвиги генерала Дюма не слишком влияли на ход истории, но зато придавали ей блеск и колорит. Его недаром сравнивали с героями сказочного эпоса: то он брал штурмом опорный пункт в горах, взобравшись по отвесному утёсу, то преодолевал укрепления противника, хватая своих солдат за штаны и перебрасывая их через высокий палисад, то в одиночку бился на мосту с целым эскадроном. Австрийцы звали его “чёрным дьяволом”, египтяне — “ангелом смерти”. По делам отца сын и представлял историю — эффектным зрелищем, игрой страстей, праздником успеха и славы. Писательские позиции Скотта и Дюма находились в полном соответствии с их взглядами на историю. “Великий шотландец” всегда держался подчёркнуто скромно, даже авторство своё всеми силами скрывал. Дюма, напротив, спешил заявить о себе как о величайшем человеке Франции — Наполеоне в литературе. При этом он не слишком торопился афишировать имена своих многочисленных помощников и подёнщиков. Когда же Дюма упрекали в использовании чужого труда, он только хвастливо отшучивался: “Соавторов у меня не меньше, чем генералов у Наполеона”. Александр Дюма воспринимал исторические события прежде всего как повод для эффектных жестов и фраз. Однажды он рассказывал генералам, участвовавшим в битве при Ватерлоо, какие героические слова там говорились. Ему возразили: — Но всё это не так, дорогой мой, ведь мы там были, мы... — Значит, мой генерал, вы там решительно ничего не видели... Когда сам писатель принял участие в революции 1830 года, он вышел на улицы Парижа, как выходят на сцену. Он начал с броской реплики, обращённой к слуге: “Жозеф, иди к оружейнику и принеси моё двуствольное ружьё и двести патронов двадцатого калибра”. Однако Дюма было мало участия в массовых сценах — он хотел получить в революции роль первого плана. Революционному Парижу потребовался порох — Дюма вызвался его доставить. Комендант гарнизона в Суассоне (что на родине писателя) и так готов был содействовать новым властям. Тем не менее Дюма изобразил свою поездку в Суассон как кульминацию героической драмы: храбрец врывается в гарнизон с револьвером в руке, жена коменданта кричит: “Негры опять взбунтовались!”, офицеры обескуражены неистовостью порыва и вынуждены подчиниться. Спектакль на фоне революции удался. Писатель удостоился похвалы записного театрала — герцога Орлеанского, ставшего новым королём Луи-Филиппом: “Господин Дюма, вы создали свою лучшую драму”. Ударную заключительную реплику этой драмы “герой Суассона” произнёс в диалоге с одной из своих бывших любовниц: — Вот уже полгода, как я тебя не видела... — Что поделаешь, моя прелесть, но за это время я успел сделать ребёнка и революцию... Мы видим: воображение Дюма даже факты текущей политической жизни способно было превратить то ли в легенду, то ли в анекдот. Обращаясь к истории, писатель стремился не убеждать, а очаровывать. Именно с этой целью он и принялся писать исторические романы. “Что такое история? — говорил Дюма. — Это гвоздь, на который я вешаю свои романы”. Из всех сочинений Дюма, повешенных на гвоздь истории, лучшее, по общему признанию, — «Три мушкетёра». Откроем книгу Дюма. Начинается она как будто по рецептам Вальтера Скотта. Названы точная дата — первый понедельник апреля 1625 года — и место — город Менг. Изображается волнение горожан, а для объяснения его причин даётся историческая справка: “В те времена такие волнения были явлением обычным... Знатные господа сражались друг с другом; король воевал с кардиналом; испанцы вели войну с королём. Но, кроме этой борьбы — то глухой, то явной, то тайной, то открытой, — были ещё и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми”. Судя по этим рассуждениям, кажется, что автор готовит читателя к путешествию по дороге истории. Но уже в третьем абзаце ожидания современников Дюма, привыкших постигать историю по Вальтеру Скотту, были обмануты. Причина суматохи в Менге — не исторические противоречия, не религиозная вражда и не борьба партий, а гасконский юноша по имени Д’Артаньян, главный герой романа. С его появлением читатель сворачивает с дороги истории. Посмотрим, куда. Описывая своего героя, автор вновь ведёт читателя по ложному следу. “Постараемся набросать его портрет, — начинает Дюма, — представьте себе Дон-Кихота в восемнадцать лет, Дон-Кихота без доспехов, без лат и набедренников, в шерстяной куртке, синий цвет которой приобрёл оттенок, средний между рыжим и небесно-голубым”. Что же получается — свернув с дороги истории, мы попадаем в мир пародии, травестии и комических положений? Конечно, нет. Если кто и поверил автору, тому вскоре придётся убедиться в своей ошибке. Читателю не стоит ждать похождений неисправимого мечтателя и доброго безумца, одержимого поисками высшей правды. Дюма играет внешними совпадениями. Д’Артаньян появляется в Менге на мерине, напоминающем Росинанта, тощего коня Дон-Кихота. Над конём и всадником насмехаются; это приводит к ссоре, которая заканчивается для Д’Артаньяна так же, как и многие подвиги Рыцаря Печального Образа, — палочными ударами. Сходство ситуаций подталкивает к сопоставлению характеров: “Дон-Кихоту ветряные мельницы представлялись великанами, а стадо овец — целой армией. Д’Артаньян каждую улыбку воспринимал как оскорбление, а каждый взгляд — как вызов”. Сравнивая, автор лукавит: юноша горд, отважен и безрассуден, но без всякого донкихотства. Гасконец совсем не таков, каким кажется на первый взгляд. В нём прекрасно сочетаются отчаянная храбрость с “быстротой тончайшего наблюдателя”, безрассудство искателя приключений — со здравым смыслом, искренность и юношеский энтузиазм — с расчётливостью, честь и благородство — с умением вести интригу. Персонажи романа постепенно распознают способности Д’Артаньяна. Сначала по его улыбке угадывают, что он “отнюдь не глупец”, затем замечают: “Он, бесспорно, умён”, наконец, признают: “Этот гасконец необычайно сообразителен”; “он умнее всех нас”. “Д’Артаньян был человек не совсем обыкновенный” — так автор уже в пятой главе характеризует своего героя. То же самое можно сказать и о герое Сервантеса. Но если Дон-Кихот необычен своим отрывом от реальности, несовпадением с течением жизни, то Д’Артаньян, напротив, замечателен своим удивительным умением приспосабливаться к окружающей действительности, умением жить весело и полнокровно. У “этого гасконца” есть всё, чтобы добиться успеха и обрести счастье в этом мире, — ловкость и выносливость, стойкость и жизнелюбие, бодрость и бьющая через край энергия. Он “не раскаивается в прошлом, верит в настоящее и полон надежд на будущее” — полная противоположность Дон-Кихоту! Зачем же автор обманывает читателя, зачем понадобилось сравнение Д’Артаньяна с Дон-Кихотом? Чтобы добиться наибольшего эффекта, как можно сильнее воздействовать на читателя. Д’Артаньян — как младший сын из сказки. Отцовская шпага и старый мерин — вот и всё богатство, с которым он отправляется в путь. Чем ниже изначальное положение героя, тем больше сочувствует ему читатель. После первых неудач героя (осмеяния и побоев) радостнее и удивлённее воспринимается его последующее преображение. Так куда же направляется Д’Артаньян? В восхитительный, но небывалый мир. Читателю «Трёх мушкетёров» не удастся перенестись во Францию XVII века. Картины прошлого в романе — лишь эффектные декорации для представления удивительных подвигов и увлекательных приключений. Автор обещает увлечь читателя — игрой тайных интриг (их символ — плащ), героической игрой поединков и боёв (их символ — шпага). Так и принято называть тот тип романа, что создал Дюма, — “романом плаща и шпаги”. А путь Д’Артаньяна — наверх, из обыденного мира трактирщиков, лавочников и провинциальных дворян в сказочный мир высшей знати. Там — при дворе — всё не так, как у простых людей, там всё “самое-самое” — и мысли, и слова, и дела. Чудесное восхождение Д’Артаньяна начинается с лестницы, ведущей в приёмную капитана королевских мушкетёров — господина де Тревиля. Смущённый юноша здесь ощущает себя Гулливером среди великанов, простым смертным среди полубогов. Уже имена мушкетёров вызывают у него ассоциации с античной и библейской мифологией: Атоса он сравнивает с Ахиллом, Портоса — с Аяксом, Арамиса — с Иосифом Прекрасным. А тот, кто правит этими героями, — сам де Тревиль — представляется Д’Артаньяну не иначе как Юпитером-Громовержцем. В волшебном доме де Тревиля на бедного гасконца обрушивается море страстей. Здесь в гневе “дрожат”, “до крови кусают губы”, “изо всех сил сжимают эфесы шпаг”, слова ярости “словно удары кинжала, вонзаются в грудь слушателей”. Ропот недовольства перерастает в бурю проклятий: “Тысяча чертей!”, “Бог и все его ангелы!”, “Смерть и преисподняя!” Взгляды мушкетёров — “пронзительные”, любовь — “горячая”, они “терзаются любопытством” и бросаются друг к другу “в порыве восторга”. Подъём по лестнице к кабинету де Тревиля становится первым и самым тяжёлым испытанием Д’Артаньяна. На нижних ступеньках лестницы он поражается лихости мушкетёрской боевой игры — “а между тем до цели было ещё далеко: оставались верхняя площадка и приёмная”. На площадке юный провинциал теряет иллюзии в отношении женского пола, в приёмной — политические иллюзии. С каждой ступенькой сильнее его волнение: на площадке он краснеет, в приёмной трепещет, в кабинете де Тревиля “ощущает непреодолимое желание спрятаться под стол”, более того — он “готов провалиться сквозь землю”. Бьющееся сердце, жалкая улыбка, ощущение неловкости — такова первая реакция простого гасконца на чудеса и тайны Парижа. Пропасть отделяет его от божественных мушкетёров. И что же? Д’Артаньян преодолел её в три прыжка: одного за другим он вызывал на дуэль трёх лучших мушкетёров — самих Атоса, Портоса и Арамиса. Такова динамика романов Дюма. Пружина сюжета сжимается в первых двух-трёх главах. Одна случайная встреча, другая — и пружина разжимается, действие становится стремительным, каждая минута меняет ситуацию. А читатель, подхваченный вихрем событий, лихорадочно листает страницу за страницей. Только что гасконец готов был драться с каждым из трёх мушкетеров по очереди. Минута — и вот уже все четверо атакованы враждебным отрядом гвардейцев кардинала. Ещё минута — Д’Артаньян принимает сторону мушкетёров. Ещё несколько минут — и он победитель, принятый в круг избранных, ставший другом трём прославленным друзьям. Однако сюжетная волна возносит Д’Артаньяна ещё выше — к заоблачным высям придворных интриг и заговоров. Там, как на Олимпе, небожители борются друг с другом; в их делах и должен принять участие юный гасконец. Верховные божества «Трёх мушкетёров» составляют что-то вроде европейского треугольника. За уроженку Испании французскую королеву Анну Австрийскую борются всесильный французский министр кардинал Ришелье и могущественный фаворит английского короля Карла I герцог Бэкингем. Анна Австрийская привлекает двух властителей Европы своей неземной красотой. Для её описания Дюма не жалеет эпитетов: “походка богини”, плечи “поражают красотой очертаний”, глаза — “совершенство красоты”. При появлении королевы Бэкингем не может не “застыть” — он “ослеплён”. Но и сам герцог достоин её. Существование его — “сказочное”, власть — “неслыханная”. Его прихоти и капризы “то будоражат, то успокаивают” подвластную ему страну, он не признаёт “законов, управляющих другими людьми”, стремясь прямо к цели — “ослепительной и высокой”. При этом он “самый красивый вельможа и самый изысканный кавалер как во всей Франции, так и в Англии”. Влюблённый Бэкингем обрамляет свою безграничную страсть в риторически завершённые формулы: “Каждая встреча с вами — это алмаз, который я прячу в сокровищницу своей души”. Он бог поэтической страсти, возвышенного порыва. Полная противоположность герцогу — кардинал Ришелье. Тщедушный, с “кривыми ногами и сутулой спиной”, он “поддерживает войну с Европой одним напряжением мысли”, помноженной на “неукротимую силу духа”. При первом своём появлении в романе кардинал показан во всем величии своего ума. Он успевает одновременно плести сразу несколько интриг, не упуская из виду ни одной мелочи, ни одного хода в игре. Склонившись над картой Ла-Рошели, Ришелье продумывает план будущей осады. А в то же время он, выслушав донесения о неудаче прежнего плана против Бэкингема, с ходу изобретает новую комбинацию. При этом он ещё успевает допросить г-на Бонасье, за десять секунд раскусив его и за несколько минут сделав своим преданным шпионом. Кардинал — бог анализа и стратегического расчёта. Все расчёты Ришелье, как и порывы Бэкингема, направлены на одно — завоевать сердце Анны. Главное историческое событие, описанное в романе, — осада Ла-Рошели (1627–1628) — скрыто уподоблено мифической осаде греками Трои. Как причина Троянской войны была в красоте Елены, так и причиной войны с гугенотами Ла-Рошели — чары Анны Австрийской. Только чтобы ещё раз увидеть королеву, Бэкингем готов заплатить жизнями тысяч людей. Той же ценой — ценой пролитой крови — кардинал Ришелье собирается отомстить своему более удачливому сопернику. Так любовь определяет европейскую политику, решает судьбы держав. А что же Д’Артаньян? Едва появившись в Париже, он с ходу вмешивается в игры богов. Королева имела неосторожность подарить Бэкингему алмазные подвески, ранее подаренные ей королём. Подвески отправляются в Лондон. Этим хочет воспользоваться кардинал; его цель — уличить Анну перед королём. Д’Артаньян призван спасти королеву, помочь Бэкингему и смешать карты кардинала. Во власти Дюма пустить сюжет вскачь. Д’Артаньян за три дня преодолевает путь, полный опасностей, — от Парижа до Лондона и обратно. И успевает минута в минуту: королева получает желанные подвески как раз к началу Марлезонского балета. Так, благодаря Д’Артаньяну, Анна Австрийская добилась “неслыханного торжества” над кардиналом. Добыть подвески — это поручение сродни сказочному невыполнимому заданию. Д’Артаньян справился — а это почти что сказочное чудо. Но вот вопрос:обрёл ли он сказочное счастье? Что ждёт его в конце сказочного пути? По Дюма, страсть своевольно управляет миром, сея беды и раздоры. Разрушительную силу любви познал и Д’Артаньян. Чувство к шпионке кардинала, коварной и злой леди Винтер, или миледи, заставило гасконца совершить сразу три предательства. Во-первых, он предал свою возлюбленную, госпожу Бонасье, которую миледи на время вытеснила в его сердце. Во-вторых, он предал Кэтти, служанку миледи, любовь которой гасконец вероломно использовал в своих целях. В-третьих, он предал саму леди Винтер, прикрывшись личиной любимого ею графа де Варда, обманывая её в письмах и под покровом ночи. За это героя романа ожидает возмездие: вместо сказочного пути от несчастья к счастью он проходит путь разочарования. Любовь чаще всего приносит несчастья героям «Трёх мушкетёров» и уж во всяком случае не приносит счастья. Читатель по привычке ждёт, что роман завершится свадьбой героя. Эти ожидания напрасны. Закон «Трёх мушкетёров»: любящие не приобретают, а теряют. Бэкингем погибает, сражённый рукою влюблённого в миледи пуританина Фельтона. Кардинал может быть удовлетворён одной лишь местью. Анна Австрийская теряет возлюбленного, не приобретая доверие супруга — французского короля Людовика XIII. Если уж любовь так жестоко играет богами, что говорить о простых смертных! Оскорблённая леди Винтер подсыпает яд возлюбленной Д’Артаньяна — госпоже Бонасье. Много лет назад та же женщина — миледи — разбила сердце Атоса. Роман Дюма живёт жгучими контрастами. Вот и Д’Артаньяну пришлось с вершин придворного олимпа заглянуть в адскую бездну. Юношеское опьянение любовью сменяется ужасным открытием: оказывается, любовь может быть орудием зла. Его воплощением является миледи. Читателю кажется, что она уже не агент Ришелье, а посланница ада. Д’Артаньяну душа миледи “представляется какой-то бездонной и мрачной бездной”. Она и сама видит себя как “непобедимую злую силу”. Зачаровывая своего тюремщика Фельтона, она поёт “со всем обаянием и всей чарующей прелестью, какой наделил её дьявол”. Побуждая Фельтона убить Бэкингема, она клянётся именем Бога. А оставшись одна, говорит: “Мой бог? Безумный фанатик! Мой бог — это я и тот, кто поможет мне отомстить за себя!” Так каковы плоды любви в мире Дюма? В лучшем случае — несбывшиеся мечты, утраченные иллюзии; в худшем случае — смерть. «Три мушкетёра» оказываются сказкой с грустным финалом. Неужели роман Дюма заканчивается плохо? Неужели нет ничего сильней разрушительной любви? Всё не так однозначно. Есть сила превыше власти любви. Эта сила — дружба. В дружбе мушкетёров есть совершенство дополняющих друг друга элементов. Союз четырёх друзей — соединение четырёх лучших качеств французского национального характера (благородства Атоса, силы и добродушия Портоса, изящества и остроумия Арамиса, предприимчивости и кипучей энергии Д’Артаньяна). “Один за всех и все за одного” — девиз друзей, помогающий им преодолевать все преграды. Их союз — “необыкновенная, четырежды увеличенная сила, с помощью которой можно, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир”. В мире Дюма любовь разрушает — дружба восстанавливает. Благодаря дружбе мушкетёров была спасена честь королевы. Дружба вершит правосудие: справедливость восторжествовала, и миледи понесла наказание за все свои злодеяния. Самые невероятные подвиги совершаются усилиями друзей: во время осады Ла-Рошели Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян выстояли полтора часа против множества противников. Даже всемогущий кардинал не может одолеть этот узел, связанный вчетверо. Но главное всё же не в этом: дружба возвышает и облагораживает характер каждого из мушкетёров. Дружба воспитывает — прежде всего юношу Д’Артаньяна: благотворное воздействие друзей превращает удачливого искателя приключений и карьериста в добродетельного человека. Подведём итоги. В одном из эпизодов «Трёх мушкетёров» герцог Бэкингем прямо цитирует слова Людовика XI из «Квентина Дорварда» Скотта: “— Мы говорим: «Горд, как шотландец», — вполголоса произнес герцог. — А мы говорим: «Горд, как гасконец», — ответил Д’Артаньян”. Эта цитата — не присяга Дюма на верность Скотту. Скорее — заявление своей независимости от “великого шотландца”. Так как же соотносится исторический роман Вальтера Скотта с “романом плаща и шпаги”? Цель Скотта — воскресить прошлое, постичь смысл истории. Поэтому «Квентин Дорвард» стремится к единству действия: все события группируются вокруг главной сюжетной линии — путешествия вымышленного героя по дороге истории. Цель Дюма — произвести максимальный эффект. В поисках эффектов автор «Трёх мушкетёров» ведёт множество сюжетных линий. Это позволяет ему контрастно чередовать эпизоды, бросая читателя из холода в пламень. Лишь бы всё было “очень”: очень весело, очень остроумно, очень проницательно, очень ловко, очень страстно, очень страшно. Игра Дюма с историей тоже должна произвести сильный эффект на читателя. Поражает лёгкость решения. Где скрытая пружина истории? В любовных прихотях исторических деятелей. В чём логика истории? В ловкости и изобретательности злодеев. В доблести четырёх друзей. То есть в личных качествах персонажей. Так исторический роман становится авантюрным. |

|

|

Католическое Рождество... |

|

|

Родовое проклятие княгини . |

|

|

|

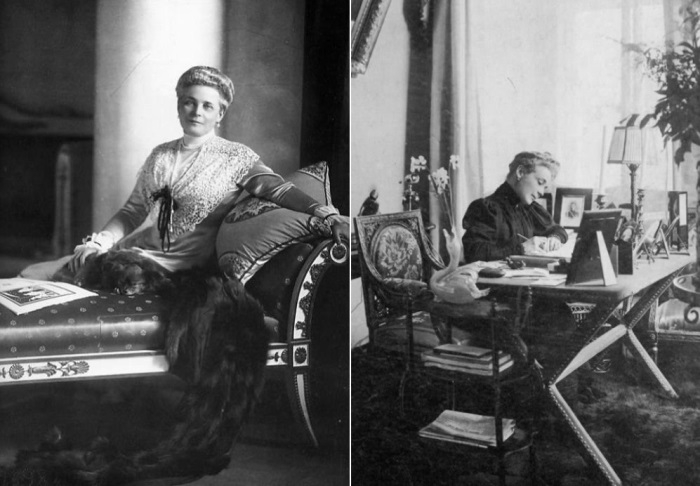

Богатейшая наследница древнего аристократического рода, княгиня, которую при дворе называли не иначе как «Сияние», Зинаида Николаевна Юсупова прославилась не только своей красотой и богатством, но и активной благотворительной деятельностью: на ее средства были построены школы, церкви и госпитали. Однако путь к личному счастью был для нее тернистым – ее сыновья умирали один за другим. Говорили, что это было результатом древнего родового проклятия, преследовавшего не одно поколение Юсуповых.

Ф. Фламенг. Портрет княгини З. Н. Юсуповой, 1894. Фрагмент

|

|

|

Суворова-Рымникская Варвара Ивановна... |

Из древнего княжеского рода Прозоровских. Старшая дочь генерал-аншефа кн. Ивана Андреевича Прозоровского (ум. 1786) от брака с кнж. Марией Михайловной Голицыной (1717—1780) (ее младшая сестра, кнж. Екатерина Михайловна Голицына, была замужем за генерал-фельдмаршалом гр. П.А.Румянцевым-Задунайским). Получила домашнее воспитание. Она была красавицей русского типа, полная, статная, румяная, но с умом ограниченным и старинным воспитанием, исключавшим для девиц всякие знания, кроме умения читать и писать.

Началом курьезной истории, с которой я хочу вас познакомить, служит записка, сочиненная одной из московских барышень. Вот она — буква в букву: “Я, миластиваи Гасударь дядюшка, принашу майе нижайшее патьчтение и притом имею честь рекамандовать в вашу миласть александра василиевича и себя такжа, и так астаюсь миластиваи гасударь дядюшка, пакорная и верная к услугам племяница варвара Суворава”.

Пусть вас не удивляет масса ошибок: тогда, в январе 1774 года, было немало девиц, в совершенстве освоивших науку флирта, но так и не научившихся грамоте. Пусть вас удивит другое...

Например, то, что Варвара Суворова — жена знаменитого нашего полководца, о существовании которой отечественная история в нынешнем веке целомудренно молчала.

Поколения советских людей выросли в убеждении, что, окромя денщика Прошки, иных спутников в жизни прославленного генералиссимуса не наблюдалось. Возможно, так оно и было до 1773 года, когда отец Александра Васильевича — отставной генерал-поручик, скупостью и умением вести хозяйство сколотивший стояние, спохватился: сыну — 43 года, а продолжения роду по мужской линии нет! Холост сын, хотя всем хорош: не мот, не кутила, подвигами своими военными приобрел громкую известность, пользуется расположением императрицы Екатерины Великой, удостоился генеральского чина, не обойден и орденами... Ему бы теперь невесту достойную! Да ведь он и намерения не выказывает!

И решился старик (ему шел семидесятый) самолично устроить счастье любимого отпрыска. Обеих дочерей он уже выдал замуж, получив таким образом некий опыт сватовства, присмотрел Суворов-старший подходящую, по его мнению, девушку — старшую дочь князя Ивана Прозоровского, тоже отставного генерала. Она ему понравилась: статная, полная, румяная, настоящая русская красавица! Правда, 23 года, про таких говорят: перестарок! Но и жених не юноша. А что засиделась в девках — понятно: князь Прозоровский в больших долгах и до такой степени стеснен в средствах, что может дать лишь самое ничтожное приданое — 5 тысяч рублей. Кто из выгодных кавалеров на сию бедность польстится?

Короче, Суворов-отец выхлопотал Суворову-сыну кратковременный отпуск с турецкого фронта, и тот прибыл в Москву, чтобы услышать категоричное: “Женись!” “Воля ваша”, — согласился Александр Васильевич, привыкший беспрекословно повиноваться родителю.

Конечно, не о таком суженом мечтала Варвара Ивановна, блиставшая на балах в окружении поклонников. И вдруг вместо любого из них — маленького росточка, морщинистый, с редкими волосами и неправильным носом, вдобавок еще и прихрамывающий, из-за постоянного пребывания среди грубых солдат не умеющий вести себя в свете... дикарь! Она глянула на него сверху вниз, хотела было изобразить на лице гримаску, однако воздержалась, ограничилась вздохом.

Отныне суждено было Варваре Ивановне мотаться вслед за мужем по просторам империи, куда бросала его служебная надобность. Тряские дороги, чужое жилье, неотесанный денщик взамен горничной и кухарки одновременно, гарнизонные дамы непонятного происхождения и ни слова не ведающие по-французски, неразговорчивый благоверный, впадающий в неистовство оттого, что она позволила заказать себе новое платье, поскольку гардероб ее скуден и не соответствует положению Надо заметить, что Варвара Ивановна с детства не терпела отказов, мягкостью характера и уступчивостью не отличалась, и стоило вспыхнуть семейной стычке, она с холодной надменностью, свойственной дамам, знающим себе цену, метала в генерала стрелы обличения: ваш казарменный аскетизм дурно пахнет, вы скупы до отвращения, вы... вы... вы!.. Завершающий сражения победами, здесь он бывал повержен и растоптан, унижен и оскорблен, однако и под бурными натисками манеры и натуру свою сохранял в целости.

Между тем родилась у них дочь Наталья, затем Варвара еще дважды беременела, но, к горю, оба раза произошли выкидыши. А в сентябре 1779 года нарочный от генерала Суворова доставил в Санкт-Петербург, в славянскую духовную консисторию, челобитную, адресованную “державнейшей государыне Екатерине Алексеевне”, — Суворов просил о разводе! Причем верный правилам экономии, употребил не дорогостоящую гербовую бумагу, как следовало, а простую, мол, за неимением гербовой. И не собственноручно изложил суть, а вызвал писаря и продиктовал ему (по канонам, принятым для штабных донесений, — с пунктами и подпунктами) слезное обращение к самодержице всероссийской. В параграфе втором он по-армейски четко сформулировал причину столь серьезного шага.

Оказывается, еще в 1777 году, когда генерал по болезни находился в местечке Опошне, “оная Варвара, отлучась своевольно” от мужа, впервые дала повод заподозрить ее в развратных действиях — презрев приличия и честь, она напропалую кокетничала, по словам Александра Васильевича, “с двоюродным племянником моим С.-Петербургского драгунского полка премьер-майором Николаем Сергеевым сыном Суворовым”. Разумеется, взревновавший муж “со всякою пристойностью отводил ее от таких поступков” напоминаниями о страхе божием, законе и супружеском долге. Увы, наплевав на все это, изменщица “предалась неистовым беззакониям, таскаясь днем и ночью под видом якобы прогуливания с означенным племянником по пустым садам и прочим глухим местам”.

Как далеко у них зашло, Александр Васильевич не уточнял, но развитие событий прослеживал:

“И в Крыму в 1778 году в небытность мою на квартире оный племянник тайно был впускаем в ее спальню. А потом и сего года, по приезде в Полтаву, он же жил при ней до 24 дней непозволительно...” Податель челобитной брался при необходимости "Доказать и уличить свидетелями” преступление Варвары, однако не учел одного обстоятельства, весьма важного. Императрица в тот период наслаждалась романом с бог знает каким по счету фаворитом — тенором Корсаковым, произведенным в генерал-адъютанты и камергеры с пожалованием знака особого отличия: как и его предшественники, Корсаков носил на груди миниатюрный портрет Екатерины Великой, осыпанный бриллиантами.

У самой же государыни, по слухам, медики обнаружили неизлечимую болезнь — бешенство матки и, дабы только умерить недуг, рекомендовали изготовить специальное кресло с регулируемыми подлокотниками, откидывающейся спинкой и иными ухищрениями, позволяющими телу принять положение, наиболее удобное для достижения удовольствия при интимном свидании. Так что Екатерина, изучив прошение, наверное, посочувствовала Варваре Ивановне. Ах, как она ее понимала! Консистории поручено было генералу Суворову отказать, поскольку де “свидетелей и других крепких доводов не изъяснил”. И вообще не туда обратился, а также не уплатил пошлину. Раздраженный жалобщик нанял ходатая-крючкотвора, дело, хоть и останавливаемое препятствиями, вроде бы двинулось, но тут повторно вмешалась императрица, посоветовав князю Ивану Прозоровскому принять собственные меры. В результате Варвара Ивановна, срочно покинув Москву, помчалась в ставку мужа и пала ему в ноги, моля о прощении.

Примирение было радостным и торжественным. Александр Васильевич, человек верующий и богобоязненный, взял себе за обычай каждый конец семейного раздора отмечать в церкви. Граф Суворов облачался в солдатский мундир, графиня Варвара — в простое крестьянское платье, приглашались два-три очевидца, священники. Граф и графиня, встав на колени, долго молились и плакали, прикладывались к образам, били поклоны, воздевали оуки... А в заключение, распростершись на полу перед протоиереем, просил граф Суворов: “Прости меня с моею женою, разреши от томительства моей совести!”

И наступало умиротворение!

Однако в мае 1784 года в столицу нагрянул некий ростовский купец, назвавшийся Иваном Курицыным, и вручил канцеляристу Синода... новое прошение генерал-поручика и кавалера Александра Суворова “о разводе первым браком с женою моею, Варварой Ивановой дочерью, в рассуждении чинимого ею прелюбодеяния”. Что за напасть?! В своем послании на высочайшее имя граф необыкновенно кратко, уклоняясь от подробностей, сосредоточился на главном: “...будучи прощена, она мною принята была по-прежнему в сожитие, но, наруша свою клятву, сделала прелюбодеяние с Казанского пехотного полка секунд-майором Иваном Ефремовым сыном Сырохновым...”

Ну и везло же Варваре Ивановне с этими майорами! Члены Синода, не забыв отношение государыни к первой скандальной тяжбе, и это ходатайство отклонили, сопроводив его такой массой придирок и замечаний, ссылок на регламенты и указы, что разобраться в них и закоренелому сутяжнику было бы затруднительно. В столице поговаривали, будто опять вмешалась Екатерина, как раз восхитившаяся достоинствами нового фаворита — генерала Ермолова. Упрямый же Суворов, закусив удила, то обращался за помощью к Потемкину, то наносил визиты в дома петербургской знати и поливая супругу грязью, всем и каждому трагически живописал свои семейные неурядицы, то требовал, чтобы князь Прозоровский согласился взять назад Варварино приданое...

Дочь Наталью он отдал на воспитание в Смольный институт, строжайше воспретив ей видеться с матерью. Александр Васильевич и сам с Варварой больше не виделся, а сына Аркадия, родившегося в первый день августа, через два месяца после подачи заявления в Синод, признать не спешил. Покинутой жене назначил пенсию — сначала 1200 рублей в год, потом — 3000 и очень обижался изумлению знакомых: “Помилуйте, граф, это же сущий пустяк! Сейчас любовниц, отправляемых в отставку, награждают поместьями,

приносящими 80 000 дохода”.

Сына Суворов все-таки признал после того, как Екатерина Великая во внимание к заслугам полководца назначила 11-летнего Аркадия камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу. Назначение приблизило мальчика к царской семье, и надо было позаботиться о его воспитании и образовании. Что же касается изгнанной супруги... Она жила бедно в роли приживалки у родственников, почти не показываясь на людях. Все попытки Варвары Ивановны получить от мужа хоть какое-то воспомоществование тот отбивал безжалостно, как атаку противника.

Возмущенный император Павел, наследовавший трон после Екатерины, распорядился провести ревизию имущества несгибаемого полководца, и ему доложили, что у Суворова каменный дом в Москве, 9080 душ крестьян, с которых он имеет 50 000 в год оброку, и на сто тысяч алмазных вещей. “Передайте Суворову, — последовало высочайшее пожелание, — чтобы снизошел к нуждам жены”.

— Мне сие постороннее, — ответствовал Суворов.

Тем не менее Павел проявил твердость: Варвара Ивановна, обнищавшая и одинокая, понаделавшая долгов, поселилась в московском каменном доме. И поднять ей пенсию до 8000 рублей генералиссимуса тоже вынудили. Хотели заставить погасить и долги графини, но Александр Васильевич занял глухую оборону и неколебимо держал ее до самой кончины, последовавшей 6 мая 1800 года. Даже на смертном одре, когда по традиции отпускаются все обиды и прегрешения, он и словом не обмолвился о супруге.

Вынос тела Суворова состоялся 12 мая в 9 часов утра. Гроб не мог пройти в узкие двери и поэтому его пришлось спустить с балкона на руки суворовским гренадерам-ветеранам, пришедшим на похороны. По одной из ранних версий — из-за этой заминки император Павел, встречавший в Александро-Невской лавре гроб, не дождавшись уехал и уже по дороге встретил траурную процессию на углу Малой Садовой и Невского. По другой, широко распространенной в литературе конца XIX — начала XX веков — Павел случайно встретил процессию. По третьей — в советской историографии утверждалось, что император на похоронах не присутствовал.

Она пережила его на шесть лет.Скончалась в Москве на 56-м году жизни; похоронена в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. И, умирая, простила...

На все, Господи, воля твоя!

В северной части церкви погребены Варвара Ивановна Суворова-Рымникская, урожденная Прозоровская (1750—1806), супруга великого русского полководца Александра Васильевича Суворова (1730—1800), и единственный их сын Аркадий Александрович Суворов (1786—1811). Надгробные плиты находятся на месте бывшего придела, устроенного в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» семьей Суворовых — щедрых вкладчиков Воскресенской обители.

|

|

Полотна Лизы Фиттипаьди. |

Жизнерадостные и живописные полотна Лизы Фиттипальди (Lisa Fittipaldi) обычно очень нравятся зрителям. Но простое удовольствие от разглядывания картин сменяется изумлением и даже шоком, когда люди узнают о том, что автор этих картин лишена зрения. Слепая художница? Не увидев работы Лизы, в такое трудно поверить. Но творчество этого автора в который раз доказывает, что талант и сила человеческого духа могут не просто многое - иногда они творят невозможное.

Однажды мы рассказывали историю о слепом художнике - нашем соотечественнике Дмитрие Дидоренко. Однако Дмитрий писал картины и до того, как потерял зрение, а уникальность истории Лизы Фиттипальди заключается в том, что женщина перестала видеть в 1993 году, а впервые взяла в руки кисть два года спустя - в 1995-ом. Будучи дипломированным бухгалтером и финансовым аналитиком, Лиза вместе со зрением потеряла работу, независимость и смысл жизни. Ее затяжная депрессия длилась больше года, пока однажды муж не принес ей детский акварельный набор. К всеобщему удивлению, Лиза взяла в руки кисть и начала рисовать.

Не имея никакого художественного образования, Лиза Фиттипальди столкнулась со множеством трудностей. Она не могла изучать технику живописи, наблюдая за действиями учителя, не могла видеть картины. Но это не остановило женщину, и взамен она придумала собственную систему обучения: прослушивала аудиоверсии книг об искусстве и посещала вместе с мужем знаменитые музеи, для которых она никогда не находила времени в своей предыдущей жизни. Для того чтобы ориентироваться в композиции будущей картины, Лиза натягивала на холст сетки из веревок, но со временем научилась обходиться и без них.

Критики и другие художники не раз говорили Лизе, что она сколько угодно может рисовать абстракции или цветы, но ей никогда не стать настоящей художницей, поскольку ей не под силу изображать людей и сцены из уличной жизни. Это был вызов, и Фиттипальди ответила на него достойно. В 1998 году она нарисовала первую уличную сцену и с тех пор делает это постоянно. При этом для всех остается загадкой, как Лизе удается рисовать, не видя красок и холста; художница утверждает, что это непонятно даже ей самой.

Работы Лизы Фиттипальди регулярно выставляются в галереях по всему миру. Кроме того, она является автором книги "A Brush with Darkness", в которой художница описывает, как она училась рисовать, будучи слепой.

|

|

Штепсель и Тарапунька... |

Как-то они ехали на гастроли в штабном вагоне, в котором находилось только высокое начальство и все народные артисты. На какой-то станции к ним в вагон проскользнул студент, «зайцем» возвращавшийся в Москву.

Тимошенко приветливо заговорил с ним, вспомнил свой институт, пошутил по поводу вечного студенческого безденежья. Спросил: «Конечно, хочешь есть?» и, не дожидаясь ответа, пошел в буфет за продуктами. Когда он вернулся, нагруженный пакетами, студента уже не было: по требованию какого-то вельможного чиновника проводник на первой же остановке выдворил «зайца», ехавшего «не по рангу». На Тимошенко страшно было смотреть, это было то состояние, когда он становился неуправляемым. Довести его до этого могли только обида и несправедливость. Он чуть не выломал дверь в купе, где заперся перепуганный чиновник, бился о закрытую дверь и кричал:

- Выйди! Я хочу посмотреть в твои глаза!.. Ведь он хотел есть! Ты выгнал голодного человека!.. Ты молодость свою выгнал!

С трудом удалось успокоить его и оттащить от избитой двери.

...Их дружба была уникальной: пятьдесят лет вместе - и в жизни, и на эстраде. Оба окончили Киевский театральный институт, оба прошли всю войну - от Киева до Берлина. Вернувшись, поехали в Москву на Всесоюзный конкурс артистов эстрады, стали лауреатами и до конца творческого и жизненного пути уже не расставались.

Они с Юрой были очень разные: Тимошенко - взрывной, увлекающийся, рискующий, неуправляемый и непредсказуемый, большой ребенок, любимым блюдом которого были бублики с молоком. Березин - спокойный, сдержанный, мудрый и рассудительный, преданный муж и заботливый отец, напрочь избегающий авантюр. Тимошенко, если кем-то или чем-то увлекался, то бурно, стремительно, без удержу: женщинами, марками, детективами. Мог запойно учить английский, днем и ночью, и выучить за три месяца. Мог бросить все дела и лететь в Иркутск за какой-нибудь редкой маркой.

А Фиму многие называли Ребе. Он гасил все неприятности, которые мог учинить Тимошенко.

Как-то за день до правительственного концерта в Кремле Тимошенко, которому всегда была противна показуха, вырвал себе зуб, пришел с опухшей щекой и, конечно, сорвал выступление. На что Березин ему философски заметил: «Ну и дурак ты, Юра. На все концерты-то зубов не хватит...»

Однажды за слово «жид» в адрес Фимы Юра в Москве прямо в гостинице набил морду какому-то чиновнику. Он был очень взрывной, борец за правду.

Как-то им разрешили поехать с концертами в Англию. Артисты за два месяца вызубрили всю свою программу на английском, оформили документы, оставалось получить подпись секретаря райкома. Тот их приветливо принял, стал рассматривать бумаги и вдруг спросил:

- Юрий Трофимович, Ефим Иосифович, а почему вы еще не члены партии? Нехорошо.

Это была роковая фраза. Тимошенко вскочил, подошел к столу, склонился над хозяином кабинета и стал выкрикивать ему прямо в лицо:

- Вы оскорбляете нас этим вопросом! Пока в вашей партии такие личности, как Котенко, Гончаров, Иваненко, не смейте звать туда порядочных людей! Выгоните из партии всех подонков и тогда мы сами к вам придем! Березин потом рассказывал: «Юра орал на него, а я сидел и думал: «Всё, уже никто никуда не едет». Он оказался прав - гастроли отменили...

Говорят, Тарапунька даже в партию не пожелал поступать без Штепселя. И поначалу даже отказывался от звания заслуженного артиста. Сказал: «Или двоим, или никому». Дали двоим. Потом и народными артистами Украины вместе стали. А вот народных СССР им так и не дали. Два раза знаменитый дуэт подавали на присуждение звания и каждый раз их документы непонятным образом терялись. Когда решили подавать в третий, Юрий Тимошенко категорически заявил: «Все, с нас хватит. Не хотим. У нас есть звания - Штепсель и Тарапунька...»

В памяти выплывает тяжелое воспоминание - похороны Тимошенко.

Он лежал в красном гробу в Киевском доме актера, улицы были запружены народом, движение перекрыто - киевляне прощались со своим любимцем. Раздавленный горем, абсолютно белый, мгновенно постаревший, подошел к нему Березин, постоял молча, потом выдавил из себя: «Так много хотел тебе сказать на прощанье, но... Прости, Юра, я впервые забыл свой текст...».

(Из воспоминаний прозаика, сатирика и кинодраматурга Александра Каневского, автора программ для дуэта Тимошенко-Березин)

*****

Сегодня день рождения Юрия Тимошенко – Тарапуньки из легендарного дуэта.

Он умер тридцать лет назад, в ноябре 1986-го и похоронен на знаменитом Байковом кладбище в Киеве.

Ефим Березин пережил любимого друга на 18 лет, практически сразу прекратив свои выступления после его смерти. В начале девяностых переехал с семьей в Израиль. Похоронен в десяти километрах от Тель-Авива, на кладбище Яркон…

1942 год, концертная бригада ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта. На снимке однополчане.

В первом ряду слева и справа – два танцора, два легендарных хореографа: с морковью в руках - Александр Сегал, главный балетмейстер Киевского национального академического театра оперетты и Борис Каменькович, главный балетмейстер театра имени Ивана Франко.

В верхнем ряду - Борис Сичкин, рядом с ним Ефим Березин, который положил руку на плечо своего товарища, Юрия Тимошенко.

Проще говоря, Буба Касторский, Тарапунька и Штепсель.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Сказочный замок сумасшедшего короля. |

Именно так переводится с немецкого название замка — Нойшванштайн, который стал любимым «детищем» чересчур романтичного короля. Людвиг II прожил всего 40 лет из которых 22 года провёл на троне. Король был высокого роста (193 сантиметра), а в молодости ещё и красавцем, при этом никогда не был женат и не имел любовниц (поговаривали о нестандартной сексуальной ориентации).

Из реального мира монарх всё более удалялся в мир своих грёз, проводил большую часть времени в своих замках в горах, где Людвига порой безуспешно искали члены правительства, чтобы получить подпись под документами. А если и находили, то долго ждали — король всё чаще днём спал, а принимал посетителей по ночам.

Строительство шло хоть и в ударном темпе, но продолжалось 15 лет и лишь последние два года жизни монарх мог любоваться законченным шедевром. Именно в Нойшванштайн за ним 10 июня 1886 года и «пришли» отправленные правительством санитары. Препирательства с охранниками шли двое суток, на помощь королю собрались даже местные жители, которые любили Людвига и его красивый замок, но 12 июня обманным путём всё-таки выманили, скрутили и увезли на погибель.

Сегодня я покажу одну из самых известных достопримечательностей Баварии, да и всей Германии в целом — замок Нойшванштайн. Глядя на его башни и силуэт, на окрестные горы и пропасти, сразу вспоминаешь какие-нибудь старые сказки, «Красавицу и Чудовище» или что-нибудь еще в этом роде. В этой «цитадели» воплотилась вся Средневековая Европа в том виде, в каком представляли ее себе потомки.

Замок находится недалеко от городка Фюссен, в бывшей земле Швабии (ныне Бавария). В окрестностях этого городка находится несколько десятков замков, и это объяснимо: здесь к равнине вдоль Дуная вплотную подходят Альпы.

Это абсолютно европейский, абсолютно чуждый нам пейзаж. Огромные складчатые (то есть молодые, островерхие) горы, озера в долинах, и бесконечные следы истории в этих горах. Альпы не сравнить ни с Уралом (ведь Урал низкий и округлый), ни с Кавказом (где природа господствует над историей). Горы величественны, и на их склонах видны замки. В том числе и сам Нойшванштайн — приглядитесь.

Нойшванштайн — одна из безумных идей баварского короля Людвига Второго. Типаж «монарха-романтика» в мировой истории встречался не раз, и типажи эти были ужасающе непохожи друг на друга. Тут и римский император Нерон, «за искусство» устраивавший расправы и поджигавший Рим, а умерший со словами «Такой артист погибает!»; тут и самаркандский хан Улугбек, прославившийся как ученый и астроном, но убитый намесниками своего брата по дороге из Мекки; тут и наш «мальтийский рыцарь» Павел Первый, и «не от мира сего» Николай Второй.

«В последние годы жизни король всё больше сторонился публики. Он уединился в замке Нойшванштайн, пил шампанское и коньяк в неумеренных количествах. Он унизительно обращался с прислугой и своими министрами, которым приходилось разыскивать его в горах, чтобы получить подписи на документах. Его долги росли, строительство некоторых замков было приостановлено. День и ночь поменялись у Людвига местами, за что его стали называть „лунным королём“». Стоит ли говорить, в какое состояние пришли в это время государственные дела и как король растратил казну.

Но созданные им сказочные замки остались — Шахен, Линденхоф, Харренкимзее. И в первую очередь — Нойшванштайн. Подробнее о красотах этого замка можно прочесть в путеводителях. Сам я не видел и сужу только по фотографиям (к тому же у меня нет фотографий интерьеров). Интересно, что многие сооружения, интерьеры и росписи замка изначально задумывались как иллюстрация к операм Вагнера. Это действительно Сказочный Замок. Горы вокруг него окружают знаменитое Лебединое озеро (Шванзее), вдохновившее Чайковского… Собственно, в этом замке Сказочный Король и воспитывался…

Образ Нойшванштайна известен далеко за пределами Баварии — именно этот замок послужил прообразом замка Спящей Красавицы в Парижском Диснейленде, фигурирует он и в нескольких художественных фильмах, замком был восхищен П.И. Чайковский — и именно здесь, как полагают, у него родился замысел балета «Лебединое озеро»…

|

|

Забытые имена- Ирина Снегова. |

|

|

|

Самые откровенные наряды на красных дорожках. |

У царя не было слов: решение девочки оказалось просто гениальным! Она тогда не знала, что стала, видимо, законодательницей моды и иконой стиля.

Она вышла в прозрачном комбинезоне за своей золотой статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Смешная девчонка». Зал ахнул от удивления...

Иногда полет фантазии популярных кутюрье и самих селебрити настолько поражает, что, казалось бы, дальше уже некуда... Что поделать, ведь арена шоу-бизнеса — это что-то сродни джунглям, где выживает не сильнейший, а... самый обнаженный.

|

|

Советский человек за границей. |

Ах, заграница! Она была для нас только одна — Болгария! Потом их стало уже три. Ближняя — бывшие наши республики, средняя — бывший социалистический лагерь и дальняя — настоящая и вечная мечта всех русскоязычных артистов. И мы, гуляя по Лос-Анджелесу, зажмурившись, как перед прыжком с трамплина, заходили в кафе для бездомных и смело съедали гамбургер с чашечкой мутного кофе, и ничего, не падали в обморок, заплатив пять долларов за завтрак. Тут только ни в коем случае нельзя было умножать доллары на курс рубля, а то получалось, что ты съел за обедом мохеровую кофточку для жены, и обморочное состояние возникало непроизвольно.

То ли дело светлые застойные времена, когда случались запланированные за несколько лет, выбитые с трудом, интригами и личными контактами, редкие гастроли театра в свободный мир. Как правило, делалось это «в порядке обмена». Мы к ним, они за это к нам. Ну, Болгария, Чехословакия, Венгрия — с этим попроще, но иногда случайно возникала Италия.

Посредством мистических обстоятельств провинция Реджо-Эмилия вдруг оказалась прокоммунистической ориентации. Сенатор-миллионер тоже хотел коммунизма и, посмотрев, естественно случайно, эпохальное произведение Маяковского «Клоп» в Театре сатиры, решил, что проблема обуржуазивания пролетариата крайне волнует все население Реджо-Эмилии и этот спектакль срочно надо показать в Падуе, Болонье, Венеции и других «провинциальных» городах Италии.

Как потом выяснилось, зрительский интерес к Маяковскому в Венеции был несколько ниже ожидаемого, но те несколько человек, которые рискнули взглянуть на Присыпкина с командой, принимали спектакль восторженно, что дало возможность газете «Советская культура» написать о триумфальном успехе наших гастролей. Сколько именно зрителей стали свидетелями триумфа, не уточнялось, да и не в этом же дело, так как гастроли не коммерческие, а коммунист-миллионер, очевидно, шел на это. Морально было несколько тяжеловато, но… Италия, суточные и полные чемоданы тушенки и плавленых сырков выветривали грустные мысли о зрительском равнодушии. Кстати, предупреждения компетентных органов перед выездом о готовящихся провокациях, слежке, а главное — о невозможности провезти через итальянскую таможню живой продукт питания оказались несостоятельными.

Даже обидно, до чего мы там никому не были нужны, и, если не воровать в магазинах по-крупному, никто на тебя внимания не обращал. Что касается продуктов питания, то действительно их пропускали в страну пребывания с неохотой, боясь инфекции. Спасал тот факт, что наши продукты питания, и особенно их упаковочная расфасовка, приводили таможенников в недоумение. Так, например, наш замечательный баянист, впоследствии завотделом культуры МГК партии, вез в футляре рядом с баяном несколько тонких банок шпрот. Сам по себе черный потертый футляр и незнакомый инструмент в нем насторожили таможню, но, когда офицер стал осторожно извлекать из пространства между футляром и собственно инструментом одну за другой плоские металлические лепешки, завыла сирена. Замигало что-то. Прилетевший коллектив был моментально окружен автоматчиками, сам баянист был схвачен двумя дюжими пограничниками, а третий осторожно водил миноискателем по шпротам. Сигнала не зазвучало, и тогда главный таможенник жестами попытался спросить будущего идеолога: что это за снаряды? Будущий идеолог, в совершенстве не владея ни одним языком, также жестами пытался объяснить офицеру, что он это ест. Так как любой цивилизованный человек, взглянув на коробку шпрот, понимал, что есть это нельзя, будущего идеолога попытались арестовать. Тогда решительный солист оркестра неожиданно выхватил маленький перочинный нож, со скоростью звука привычно вскрыл банку и на глазах ошеломленной таможни этим же ножом сожрал нехитрое содержимое минообразной емкости. Главный офицер охнул, испуганно взглянул на огромный коллектив с огромными чемоданами и, махнув рукой, дал команду пропустить дикарей оптом…

Огромный двухэтажный автобус мчал прославленный театральный коллектив по осенней Италии. Было весело, бездумно, раскрепощенно. Вечером прославленный коллектив подвезли к мотелю под Миланом. Мотель, отдаленно напоминавший санаторий 4-го управления Минздрава СССР, был мертв — в нем царило осеннее безлюдье. И вдруг такая неожиданная радость — подъехал автобус с людьми, и моментально вспыхнули люстры вестибюля, зажглись огни на кухне ресторана, с улицы сквозь окна первого этажа стало видно, как застучали ножи в руках поваров, как забеспокоились официанты в ресторанном зале.

Коллектив готовился к выгрузке и поселению. «Киловаттники не включать! Убью!» — раздалась команда-призыв Анатолия Папанова, и коллектив потупил взоры. Дело в том, что ведерный кипятильник (в просторечье киловаттник) уже неоднократно срывал зарубежные гастроли прославленного коллектива. Рассчитанный на огромное ведро и подключение, очевидно, напрямую к Днепрогэсу, он никак не влезал в эмалированные кружки, не подключался к сети даже через хитрые переходники в виде двух оголенных проводов, прикрученных к советским спичкам, и, что самое гнусное, замыкал электрическую сеть любого отеля. Возили же его некоторые буйные головы исключительно из-за скорости закипания в любой емкости, куда его удавалось вводить, вплоть до биде.

Итак, прославленный коллектив прошествовал мимо услужливых портье и заискивающих метрдотелей к лифтам и, получив ключи, стал размещаться. Прошло минут шесть, в мотеле прозвучал знакомый звук лопнувшего воздушного шарика, и настала тьма. Зашебуршившийся коллектив выполз из номеров с криками:

— Ведь предупреждали! Нельзя врубаться всем сразу. Что за жлобство!

— Соковнин! Убью! — перекрыл весь гомон властно-гневный крик Папанова.

Очевидно, Толя заподозрил Юрочку Соковнина в баловстве с киловаттником, и теперь прославленный коллектив во главе с Папановым вслепую пустился на поиски гастролера-нарушителя, чтобы изъять нагревающее устройство и наказать, если удастся.

Свет дали не сразу, потому что, как выяснилось, Соковнин вырубил не только отель, но и всю фазу микрорайона. По возникновении света и некоторой стабилизации настроений те, кто ужинает без подогрева (сыр, хлеб, вода из-под крана), спустились в холл и небрежно раскинулись в креслах, ведя интеллектуальные разговоры о том, кто чего съел. В дверях ресторана стоял весь коллектив заведения, включая поваров, и с ужасом непонимания глядел на проживающих. Как! Ни один из шестидесяти трех гостей, приехав вечером в мотель, расселившись, помывшись и спустившись в холл, даже не подошел к двери ресторана и бара.

«Инопланетяне!» — было написано на лицах служащих. А из-за их спин пахло жареным: что-то готовилось и, судя по всему, сервировалось.

Ах, гастроли застоя! Рядом с мотелем простиралось свежеубранное поле кукурузы. Артисты утром выходили подышать свежим воздухом, делали на поле зарядку — поклоны вперед и в стороны — с одновременным собиранием довольно обильного урожая кукурузы, так как даже в Италии потери при уборке довольно велики.

Милый, добрый и наивный Даня Каданов стеснялся рыться в поле, но в парке культуры и отдыха какого-нибудь Милана, сидя у фонтана с коркой черного хлеба, занимался небольшим change (обменом) с ручными белочками, снующими по аллеям. Местные жители кормили белочек бананами, апельсинами, грецкими орехами. Даня же, увидев в лапах белки очередной продукт, привлекал ее внимание коркой черного хлеба, которая для нее была экзотикой. Белка прыгала к Данечке на колени, тот незаметно отнимал у нее орех или надкушенный банан и ждал следующую жертву.

Только очень дальновидные и серьезные артисты умели правильно подготовиться к долгим гастролям. Например, в голодную Италию. Пижоны, типа меня с Андрюшей Мироновым, делали вид, что не будут крохоборствовать: «Черт с ними, со шмотками! Один раз живем». Все эти пижонские настроения кончались через секунду после приземления, но было уже поздно: есть хотелось, а в чемоданах, кроме кривой палки сухой колбасы, ничего. И начинались муки бродяжничества с протянутой рукой.

Рим! Прославленный коллектив расселяется в пригородном мотеле, где у каждого из «первачей» свой коттедж и лужайка при нем. Коттеджи все не пронумерованы, а имеют экзотическо-ботанические названия: «Лилия», «Роза», «Эдельвейс». Помывшись в «Розе» и откусив копченой колбасы, мы с премьером стали думать: к кому? Выбор был невелик, ибо закон гастрольных джунглей очень суров. Через лужайку уютно светился коттедж «Эдельвейс» — место проживания Спартака Мишулина. Поколебавшись минуту-другую, мы короткими перебежками пересекли лужайку и поскреблись в дверь всегда гостеприимного, но крайне осторожного Спартака.

— Кто? — услышали мы испуганно-хриплый голос хозяина, как будто в далекой сибирской сторожке зимой неожиданно постучали в дверь.

— Спартачок, это мы.

— Одни?

— Одни.

— Сейчас.

Раздался звук чего-то отодвигаемого, потом погас свет, повернулся ключ, и сквозь щель полуоткрытой двери мы протиснулись в жилище. А жилище «Эдельвейса», надо сказать, было удивительно роскошно-уютным. Огромная зала с ковром, камином и телевизором, низкие кресла около лакированного стола, направо — глубокий альков с неимоверно широкой кроватью и вдалеке, за дубовой дверью, совмещенный санузел метров тридцать с ванной-бассейном, биде и двуспальным унитазом. Все это стояло на белом мраморном полу с подсветами.

Духота и жара в «Эдельвейсе» были невозможными — все окна закрыты, металлические жалюзи спущены, темные шторы задернуты. Сам гастролер, босой, в длинных семейных трусах и больше ни в чем, радушно сказал: «Ну что, проголодались? А я предупреждал! Пошли!»

Вдали, в центре санузла, горел костер. На мраморном полу лежал кусок асбеста (для изоляции), стояла костровая тренога, висел котел, и горящий экономно сухой спирт подогревал булькающее варево. Рядом находился открытый большой чемодан с исходящим продуктом. Там было все, включая можайское молоко.

В данный момент варилась уха из сайры. Хозяин раздал складные ложки и пригласил к котлу. Готовил Спартак незамысловато, но очень сытно. Беда заключалась в том, что оголодавшие коллеги и сам хозяин никогда не могли дождаться окончательной готовности пищи и начинали хлебать полуфабрикат. По мере сжирания содержимого котла возникала опасность недоедания, и по ходу трапезы в котел бросался тот или иной продукт из чемодана.

Так я никогда не забуду удивительного вкусового ощущения, когда в ту же уху (это фирменное гастрольное блюдо Мишулина) влили банку сладкой сгущенки.

Спартак со своим костром прошел многие подмостки мира. Он варил за кулисами Гамбурга, в гримерной Будапешта, на обочине автобана Берлин — Цюрих… Его кухню обожали все — от Плучека до рабочего сцены. Помню, заходили на огонек его закулисного костра и немецкие актеры — хвалили!

На этих гастролях в Италии меня приняли за миллионера.

В то время мы приятельствовали с Мариолиной, женой главного архитектора Венеции. Главный архитектор на самом деле, по-моему, был венецианским олигархом. Элегантный, миниатюрный, напоминал дирижера Вилли Ферреро и трубача Эдди Рознера. Мариолина, очевидно, от тупика миллионерства училась в нашем ГИТИСе на театроведческом факультете и почему-то была специалистом по Лескову.

Андрей Миронов за ней немного ухаживал, за что много раз предупреждался.

Когда мы в Венеции играли спектакль «Клоп», Мариолина пригласила весь прославленный коллектив к себе домой.

Сопровождающая артистов тройка проверила студенческий билет Мариолины и решила, что можно сходить на прием перекусить.

Венеция была одним из последних гастрольных городов, и плавленые сырки со свиной тушенкой в чемоданах кончались. Перед походом всем напомнили: на еду сразу не набрасываться, не воровать и вести себя по возможности интеллигентно. С собой взять сувениры.

Сувениры были идентичные: ложки, матрешки, жостовские подносики, шкатулки. У всех. Кроме меня. Потому что я хитрый и умный был всегда — перед загранпоездкой я заходил в любой продуктовый магазин Москвы и в рыбном отделе покупал кубинские сигары «Першинг». Это был длинный деревянный пенал, внутри которого в фольге лежала, как ракета, сигара. Она стоила у нас 1 рубль 70 копеек. А там, особенно в Америке, где это была контрабанда с Кубы, ее продавали за 15 долларов — по тем временам неслыханные деньги.

И я перед поездкой в Италию накупил этих «Першингов» и еще «Ромео и Джульетту» — огромные деревянные ящики с сигарами, которые у нас стоили 12 рублей 60 копеек, а за границей к ним вообще нельзя было подступиться.

И вот мы пришли на прием. Дом в шесть этажей возвышался над Большим каналом. Внизу был гараж, в котором держали все — от шлюпки до подводной лодки. На втором этаже стоял архитектор в белом смокинге, за ним чуть ли не в латах — какие-то рыцари, а по лестнице, по ковровой дорожке, перся наш обшарпанный прославленный коллектив (обшарпанный — в буквальном смысле, потому что актеры, боясь отступить от стадности, покупали, как все, — только кассетный магнитофон «Шарп», хотя там продавались любые). Гости протягивали архитектору ложку — матрешку, матрешку — ложку. Архитектор хватал подарки и со словами «грация», «белиссимо» швырял их в какой-то предбанничек. А тут я — с «Першингом» и «Ромео и Джульеттой». Когда я их ему протянул, он взял меня под руку и повел в хоромы.

Прием продолжался часа три — он от меня не отцепился ни на секунду, видимо решив, что я либо такой же крутой, как и он, либо городской сумасшедший.

Жратвы, кстати, никакой не получилось: были любые напитки, и посреди стола стоял огромный айсберг сыра, утыканный «бандерильями». Голодный коллектив лакал вино и виски, отщипывая от этого айсберга кусочки.

Хозяева перебрали с аристократизмом, а прославленный коллектив надрался…

После гастролей в Италии были запланированы гастроли в Чехословакии. Зная, что в самолете будут кормить, прославленный коллектив перед вылетом дожирал последние крохи, а некоторые наиболее прижимистые даже пытались дарить оставшуюся тушенку горничным отеля, очевидно, боясь, что кто-нибудь из обслуги случайно обнаружит в актерских чемоданах россыпи мыла и шампуней, собранных со всех отелей Италии. Итак, Милан — Прага. С посадкой в Цюрихе! Звучало грандиозно и мощно.

Но эта посадка в Цюрихе оказалась роковой для окончательного подрыва и без того расшатанной нервной системы труппы. Ну, во-первых, посадка длилась всего несколько часов, так как прилетели мы из Милана в Цюрих утром, а рейс на Прагу был вечерний. Во-вторых, большой прославленный коллектив, как выяснилось, не влезал целиком в самолет, и десяти гастролерам надо было перекантоваться до утра в ожидании следующего рейса. Возникла тихая паника в рядах руководства и труппы. Расположившийся в уголке под пальмой «треугольник», расширенный сопровождающими коллектив лицами, шепотом обсуждал сложившуюся нелегкую ситуацию. По какому принципу оставлять на произвол судьбы и ночной свободы в стране пересадки эти десять человек? Если по партийной принадлежности, то внешне эта команда выглядела не слишком респектабельно для международного аэропорта; если по значимости, то неуправляемость актерских темпераментов на свободе тоже представляла опасность. Пока шло совещание, сам коллектив безмолвно бушевал: что предпочесть — остаться на ночь в неизвестной Швейцарии или, поддавшись стадному страху, лететь сразу?

После часовых мучений расширенный «треугольник» вынес соломоново решение: создать некую символическую сборную из десяти транзитников. Так в ней оказались директор театра, главный дирижер, главный осветитель (легендарный художник по свету Арон Намиот, всегда ходивший по театру с таким видом, будто он изобрел лампочку Ильича; кто-то сказал, что Намиот знает какой-то язык, может быть, даже и немецкий). Оставлялись тройка членов партбюро из рабочих сцены, один из сопровождающих гастроли «искусствоведов» и три артиста — Миронов, Мишулин и Ширвиндт, — на всякий случай, если спросят, к какой профессии относятся десять человек, и придется чего-нибудь изобразить.

Улетающий коллектив, увидев в числе оставшихся эту троицу, дико заволновался, поняв, что всех в очередной раз обманули, увозя в соцлагерь на ночь раньше, а этих интриганов ждет в Цюрихе неслыханный разврат. Но было поздно, и коллектив ушел на посадку.

Сбившись в привычную кучку, транзитная группа стала обсуждать свою ночную жизнь. Мнения разделились. Богемная часть оставшихся умоляла идти к пограничникам и требовать ночной визы для выхода в не менее ночной заманчивый Цюрих. Более осторожная и идеологически подкованная часть транзитных пассажиров умоляла не суетиться, а сразу ложиться на полу в семь часов вечера среди хрустального аэропорта. Но это было тоже рискованно, и поэтому пошли под руководством якобы немецкоговорящего Намиота требовать ночной визы.

Здесь должен сказать, что нынешнее огульное пренебрежительное отношение к сопровождавшим лицам по меньшей мере неинтеллигентно. Разные люди нас сопровождали, разные у них были обязанности и разные характеры и, главное, неспокойная жизнь. Без чувства юмора такая работа, мне кажется, вообще смертельна. Когда посоветовавшаяся команда решила идти к пограничникам за визами, оказалось, что милый Слава, прикрепленный к оставшимся, от усталости и волнений заснул в кресле рядом с собранием и тем самым перестал бдить. Сволочи артисты моментально нашли кусок картонки и, написав: «Славик! Мы все остались в Швейцарии!» — пошли требовать выхода на панель. Через полчаса эта футбольная команда с коллективной бумажкой на право выхода в Цюрих до четырех часов утра победно возвращалась к Славику, предвкушая картину встречи. Глазам изумленных шутников предстал спокойно спящий Славик, у которого на груди висел наш плакат, перевернутый на другую сторону, с короткой надписью: «Я с вами!»

Учитывая, что все это происходило за очень много лет до начала шабаша свободы и гласности, ответный юмор Славы выглядел мужественно.

Ночной Цюрих оказался довольно постным после Италии, и, если не считать часов и бриллиантов в витринах каждого второго магазина (а сосчитать их действительно невозможно), ночной поход несколько разочаровал команду, и мы даже досрочно вернулись в аэропорт, где полеты самолетов приостановились и шла тихая уборочная жизнь. Бесшумные пылесосы в руках элегантных лордов пытались высосать что-то из мягких ковров, тихо играла неземная музыка, и горсточка прославленного коллектива стыдливо приблизилась к единственному работающему в три часа ночи бару.

Решение было такое: при помощи Намиота и главного дирижера Кремера, которые в складчину могли чего-нибудь сказать по-немецки, просить холодной воды со льдом и запить этой водой один кекс, случайно вынесенный кем-то с рейса Милан — Цюрих. Всухую этот группенкекс съесть было невозможно, да и пить хотелось. Переговоры с барменом были долгие не только из-за слабого знания ходоками немецкого языка, но и из-за полного непонимания барменом смысла просьбы. Он начал предлагать любые прохладительные напитки, включая пиво и джин-тоник, но стойкие Намиот и Кремер объясняли бармену, что валюты временно нет. Тогда бармен, сообразив, что мы транзитные пассажиры, неспешно сказал, что можно платить любой валютой. На что ходоки объяснили, что у господ нет никакой валюты. Бармен опять не понял и спросил, откуда свалился ему на голову этот ночной табор. Ему с гордостью показали советский паспорт. Он вздохнул и сказал, что, учитывая сложность ночной ситуации, он готов из сострадания и для экзотики напоить коллектив сырой водой на советские деньги. На что ходоки, ухмыльнувшись, сказали, что и советских денег ни у кого нет, так как последнюю святую тридцатку, разрешаемую в те годы для вывоза из Страны Советов, все давно обменяли на какую-то итальянскую мелочь. Тут бармен на глазах стал мутиться разумом, так как не мог себе представить, что в конце XX века, ночью, в центре Европы стоят в баре десять взрослых, более или менее прилично одетых мужчин, не имеющих ни одной монеты ни в одной валюте мира, вплоть до монгольских тугриков.

Надо оговориться, что вины в этом не было ничьей, ибо посадка в Цюрихе была вынужденная — лиры кончились, а кроны, естественно, еще не начались. Бармен ошалело оглянулся и принес на подносе десять хрустальных бокалов со льдом. Благодарный Кремер, подмигнув коллективу, вынул из глубоких штанин заветный металлический рубль с Ильичом на фасаде и торжественно вручил бармену. Бармен осторожно взял монету, взглянул на барельеф и, с восторгом пожав Кремеру руку, воскликнул: «О! Муссолини!»

Оскорбленный коллектив расположился на водопой. Пока пили, приглядывали места для ночлега. Перед залеганием в кресла состоялась еще одна летучка. На повестке ночи стоял вопрос о проникновении в сортир, где дверь открывалась при помощи опускания какой-то мелкой монеты в щель. Кремер категорически отказался еще раз обращаться к бармену, и пошел один Намиот. Что он говорил бармену, осталось навсегда тайной, ибо Намиота давно нет среди нас, а бармен, очевидно, после этой ночи попал в психушку и у него тоже правды не добьешься, но вернулся Намиот с мелкой монетой. Вторая задача состояла в том, чтобы пропустить через одну монету всех гастролеров. И тут неожиданно ярко и смело повел себя директор театра. Он сказал, что дверь эта, очевидно, на фотоэлементе и если при первом открывании этот элемент обнаружить и перекрыть, то дверь останется открытой на любой срок, а учитывая однополый состав страждущих, стесняться тут нечего. Дверь открыли монетой моментально, обнаружили под верхней фрамугой элемент. Наиболее цепкий партийный рабочий сцены повис на двери и телом перекрыл глазок. В солдатском порядке, быстро и организованно, прошла процедура, и удовлетворенный коллектив расположился на заслуженный отдых, закончив свое путешествие по Швейцарии.

Из: Александр Ширвиндт. «Склероз, рассеянный по жизни»

|

|

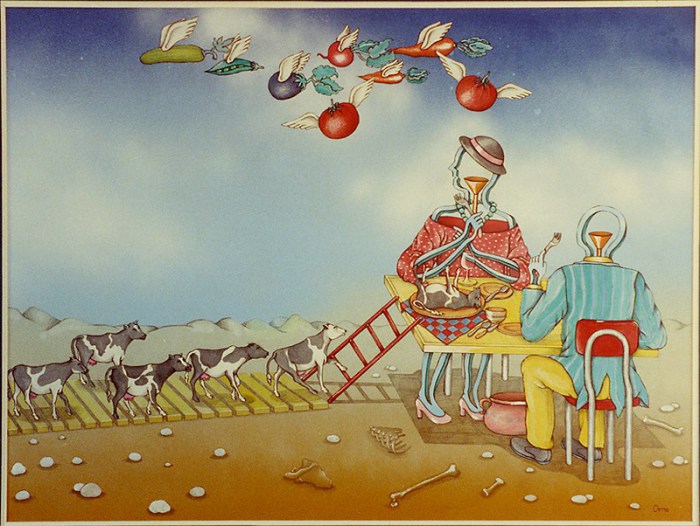

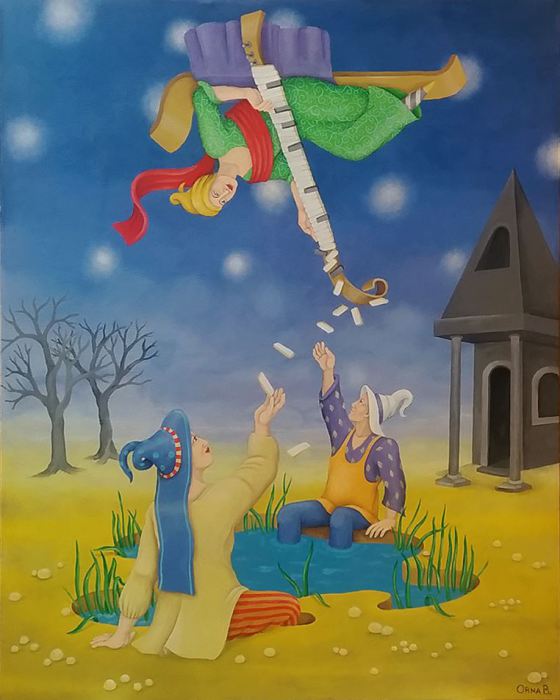

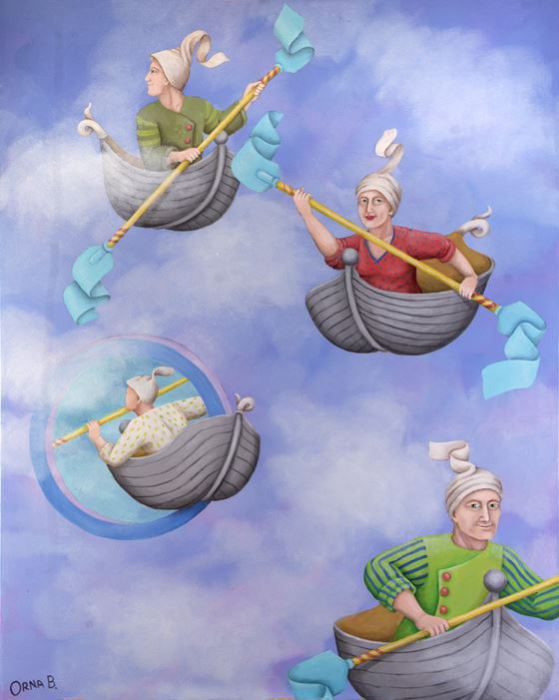

Жизнь -странная штука в неоднозначных работах израильского художника. |

В работах израильского художника Орна Бен-Шошан (Orna Ben-Shoshan) оживают до боли знакомые ситуации из жизни. Яркие и харизматические, шуточные и забавные, грустные и задумчивые, а порой и вовсе высмеивающие мир и людей в нём – они не просто освобождают воображение, но и расширяют пределы обычного восприятия, позволяя погрузиться в бездну глубоких размышлений, а так же взглянуть на происходящее вокруг со стороны…

Творчество Орны дарит зрителю уникальную возможность не только посетить места, существующие за пределами сознания, но и взглянуть на царящую вокруг атмосферу под новым углом. В её работах, казалось бы, всё перемешалось, став с ног на голову. Люди, животные и всевозможные предметы не просто взаимодействуют друг с другом, но и гармонируют самыми немыслимыми способами с окружающей средой, вопреки всем законам физики. К тому же, в отличие от большинства подобных работ, все картины автора закончены в её уме ещё до того, как она успела перенести их на холст. А критики в свою очередь поговаривают о том, что полотна созданные Бен-Шошан – удивительный мир в себе, в котором всё смешалось воедино.

Работы мексиканского художника Ли Чапмэна так же мало кого оставят равнодушным. Его картины отличаются особой яркостью и тематикой, в которой люди, зверушки и национальные мотивы сливаясь воедино, образуют не только замысловатые сюжеты, но и причудливо-забавные жизненные ситуации…

|

|

Понравилось: 1 пользователю

История Мальтийского ордена. |

В 1118 г. Орден стал военно-монашеским и в начале XIII в. являлся основной военной силой христиан в Палестине, сдерживающей натиск мусульман. Но силы были неравными и в 1187 г. госпитальеры оставили Иерусалим и обосновались в Акке, а в 1291 г. и вовсе покинули Палестину.

Вначале Орден обосновался на острове Кипр, а в 1307-1310 гг. – на Родосе, который был отвоеван у Византии.

Последующие 214 лет своей истории рыцари-иониты вели тяжелую, почти непрерывную борьбу с турками, в которой не только упрочили свою славу, но и стали морской державой. С этого времени борьба христианских государств с турецким флотом не обходилась без участия кораблей ордена иоаннитов.

После падения Константинополя в 1453 г. орден Святого Иоанна остался единственным врагом турок в восточном Средиземноморье. Турки несколько раз пытались разгромить Орден, флот которого до конца XVIII в. обеспечивал безопасность мореплавания в Средиземном море, ведя борьбу с пиратами и мусульманскими флотами.

В 1480 г. иоанниты под предводительством Великого магистра Пьера д’Обюссона отбили атаку 70-тысячного турецкого войска. Однако в 1522 г. султан Сулейман осадил Родос силой в 700 кораблей и 200 тыс. войска (против 600 рыцарей и 5 тыс. солдат Ордена). Больше года рыцари удерживали остров, но, не получив помощи от христианских стран, Великий магистр Филипп Вилье де Лиль Адам для спасения остатков своего ордена начал переговоры с турками.

Султан предложил почетные условия сдачи, которые были приняты и в ночь на 1 января 1523 г. оставшиеся в живых рыцари на 50 судах покинули Родос.

В мае 1523 г. рыцари Ордена прибыли в Мессину, но чума заставила их покинуть город. Тогда император Карл V, стремясь усилить свое влияние в Средиземноморье, подарил Ордену в вечное владение город Триполи на побережье северной Африки, недавно завоеванной испанцами, и острова Мальту, Гозо и Комино. Во владение Мальтийским архипелагом Орден вступил 26 октября 1530 г. и с этого времени стал называться Суверенный Военный Госпитальный Мальтийский Орден.

Триполи иоанниты смогли удержать лишь до 1551 г., но скалистый остров Мальта стал надежным оплотом не только ордена, но и всего христианского мира в центре Средиземноморья.

Первое сражение у берегов Мальты, закончившееся поражением турок, произошло в июле 1551 г. А с 18 мая по 8 сентября 1565 г. Орден (400-700 рыцарей и 6-7 тыс. солдат), под командованием гроссмейстера Жана Паризо де ла Валетта, имя которого в настоящее время носит столица Мальты, выдержал осаду 100 тыс. турецкой армии и флота. 7 октября 1571 г. флот Ордена нанес крупное поражение турецкому флоту в заливе Лепанто.

В мае 1698 г. на остров Мальту к рыцарям-иоаннитам прибыл со свитой боярин Б.П. Шереметев – доверенное лицо московского царя Петра Алексеевича. Хотя в царской грамоте и значилось, что боярин следует на Мальту по «охоте его», а сам он объяснял свою поездку на остров желанием «большую себе к воинской способности восприять охоту», очевидно, что он имел дипломатические поручения по вхождению царства в антитурецкий союз. Очевидно, с этой же целью посетил рыцарей в июле 1698 г. и царский стольник П.А. Толстой. Однако затем контакты между Москвой и Мальтой прекратились.

Только в 1764 г. императрица Екатерина II поручила князю Д. А. Голицыну, своему посланнику в Вене, подобрать мальтийского рыцаря, сведущего в строительстве и управлении галерами. Позднее на обучение к мальтийским рыцарям были направлены русские военные моряки, которые провели там несколько лет.

Однако, несмотря на активность русского флота в Средиземном море во время русско-турецкой войны, Россия не проявляла особого интереса к Мальте, хотя в январе 1770 г. здесь появился первый поверенный в делах маркиз Кавалькабо.

При представлении Великому магистру Пинто маркиз Кавалькабо передал сразу два письма от императрицы Екатерины II, в которых она просила оказать помощь эскадре Г. А. Спиридова и благодарила за прием офицеров на обучение.

Хотя рыцари и отказались помогать русским в войне с турками, но контакты продолжались: на русскую службу был принят граф Мазе; граф А.Г. Орлов прислал Великому магистру ордена 86 пленных алжирцев для обмена на христиан, захваченных пиратами; русские корабли заходили для ремонта на Мальту; в августе 1772 г. Мальту инкогнито посетил граф А.Г. Орлов.

С начала XVIII в. начался упадок Ордена, так как стала отпадать необходимость в его военно-морской службе, а французская революция Декретом 1792 г. конфисковала всю собственность Ордена во Франции.

В этой обстановке контакты между Россией и Мальтийским орденом возобновились и 4 января 1797 г. была подписана «Конвенция, заключенная с Державным Орденом Мальтийским и его Преимуществом Грос-Мейстером, – об установлении сего Ордена в России», которая учреждала Российское римско-католическое великое приорство в составе «сана Великаго Приорства и из десяти Командорств». 17 ноября 1797 г. были подписаны Прибавочные статьи Конвенции, учреждавшие еще три командорства.

Однако Конвенция лишь частично компенсировала потери Мальтийского ордена от французской революции и не могла защитить от непосредственной угрозы самому Ордену.

10 июня 1798 г. по пути из порта Тулон в Египет французский флот, на кораблях которого находилась армия под командованием генерала Бонапарта, бросил якорь у острова Мальта. Бонапарт действовал решительно, а так как по правилам Ордена нельзя поднимать оружие на христиан, то рыцари были вынуждены 12 июня подписать конвенцию, в соответствии с которой Мальта переходила под суверенитет Франции, а рыцари должны были покинуть остров в течение трех дней.

В ответ на это 26 августа 1798 г. в «замке мальтийских рыцарей» на Садовой улице в Петербурге собрались кавалеры великого приорства российского. Они выразили протест против захвата Мальты, осудили Великого магистра барона Гомпеша за сдачу острова без боя и объявили о его низложении, а также постановили обратиться к императору Павлу I с просьбой принять орден Святого Иоанна под свой патронаж.

10 сентября Павел I принял «всех благонамеренных членов ордена под свое высочайшее руководство» и Петербург был объявлен штаб-квартирой Мальтийского ордена, рыцари всех «языков» и приорств приглашались в Россию, а президенту Академии наук барону Николаи поручалось в издаваемом календаре обозначить остров Мальту как «Губернию Российской империи».

27 октября члены великого приорства российского и мальтийские рыцари, находившиеся в России, провозгласили императора Павла I Великим магистром Иерусалимского Ордена Святого Иоанна и 13 ноября 1798 года император объявил о своем согласии принять этот титул. Однако часть великих приорств, в частности, Каталонии, Наварры, Арагона, Кастилии и Римское, отказались признать Павла I Великим магистром.

Герб Российской империи с Мальтийским крестом

Тем не менее по инициативе императора начались сложные переговоры с англичанами по поводу судьбы Мальты после освобождения ее от французов. Однако после 5 сентября 1800 г., когда французский гарнизон капитулировал, Англия не пошла навстречу пожеланиям русского императора, чем его глубоко обидела и Россия вышла из второй антифранцузской коалиции, а вскоре наметилось сближение Павла I с Наполеоном. Но в ночь на 12 марта 1801 г. русский император был убит в Михайловском замке заговорщиками, среди которых было немало и кавалеров Мальтийского ордена.

Вслед за этим начался быстрый закат Ордена в России. Уже 16 марта 1801 г. вышел Манифест о принятии новым императором Александром I лишь звания протектора ордена. 18 апреля 1801 г. вышел указ об исключении из титула императора «Великий магистр», 26 апреля именным указом Сенату повелевалось из российского государственного герба убрать Мальтийский крест, а в 1817 г. был упразднен российский орден Святого Иоанна Иерусалимского и российским подданным было запрещено носить мальтийские кресты.

Несмотря на то, что суверенные права Ордена на Мальту были подтверждены Амьенским договором (1802), Орден не смог вернуться на остров. С 1834 г., после временного пребывания в Мессине, Катанье и Ферраре (в Италии), Орден окончательно обосновывается в Риме, где на правах экстерриториальной собственности ему принадлежит Магистральный Дворец на Виа Кондотти 68 и Магистральная Вилла на холме Авентин, а сам Орден фактически является благотворительной организацией.

Флаг

На государственном флаге Ордена изображен белый прямой крест, т.н. латинский.

Но на так называемом рыцарском флаге, используемом в повседневных нуждах Ордена, изображен белый восьмиконечный крест, т.н. мальтийский. Он используется в Ордене так же давно, как и латинский и символизирует древнейшие связи Ордена с Республикой Амальфи.

Официальный сайт Ордена о истории флага сообщает следующее: «Он называется флагом Св. Иоанна и использовался с древнейших времен. В «Истории Ордена» Джузеппе Босио (1589) есть запись о том, что в 1130 г. Папа Иннокентий II издал предписание: «…Монашество должно воевать под флагом с белым крестом на красном поле».