Культура варягов и их соседей по берегам Балтики

В работах, посвящённых истории и археологии северной Руси VIII-Х вв., то есть периода, тесно связанного с летописным призванием варягов, нередко можно встретить утверждения о неком огромном присутствии здесь в это время скандинавов. Зачастую заявляется, что следы пребывания в это время норманнов на Руси неоспоримы и составляют значительный пласт ранней истории таких важных северорусских городов как Рюриково городище или Старая Ладога. Более того, приверженцы норманистских идей, кажется, необычайно горды этим обстоятельством, используя его в качестве одного из основных своих аргументов и делая эмоциональные заявления в духе: «невозможно вычеркнуть скандинавское присутствие из археологии северной Руси» или о том, что «все/большинство археологов России являются норманистами». Последнее, увы, похоже на правду. Более того, между обоими постулируемыми заявлениями есть и прямая связь. Правда, заключается она не в том, как намекают скандинавофилы, что детальное знакомство с археологическим материалом неизбежно приводит людей на позиции норманизма.

Связь здесь как раз обратная – «огромное присутствие скандинавов» в русских городах, как и «неоспоримость» т.н. скандинавских находок, являются прямым следствием норманистских взглядов большинства археологов. Иначе крайне трудно будет объяснить, почему общебалтийские вещи, производство и распространение которых хорошо известно и на юге Балтики во многих случаях до сих пор выдавались за «исключительно скандинавские». Более того, этим вещам нередко пытаются придать вид «этнического маркера», отличающего северного германца от славянина. Присутствие же балтийских славян в северной Руси в ранний период зачастую ставится под сомнение, вопреки всем фактам.

В прошлых статьях я постарался показать, что «сомнения» в прямых торговых контактах славян южной Балтики по морю с северной Русью и Восточной Европой не имеют под собой никакой почвы – они подтверждаются как сообщениями независимых источников, так и обширными следами в археологии. В то же время, ряд причин – особенности дославянской культуры, тесное многовековое соседство с данами и сложение южнобалтийского торгового пути – способствовали возникновению на юге Балтики несколько отличной от других континентальных славянских регионов культуры. Оказавшись теснее связанными с Балтикой, чем с континентальными землями, балтийские славяне приняли участие в сложении циркумбалтийской материальной культуры, во многом общей как для славян, так и для скандинавов. Невнимание к этим факторам при интерпретации археологических находок может ввести исследователей в заблуждение, а потому, насколько это возможно в рамках обзорной статьи, укажем на категории находок общебалтийской культуры в северо-западной Руси, до настоящего времени принимаемых или намеренно выставляемых за исключительно скандинавские.

Стоит сразу обговорить, под указаниями на циркумбалтийскую культуру я подразумеваю типы находок, обрядов или традиций, для которых имеются подтверждение независимого от Скандинавии производства и распространения их на юге Балтики. Изначальное происхождение мотива, орнаментики или обряда в период, предшествующий IX веку, из Скандинавии или других регионов германской культуры, степень возможного заимствования его славянами или независимого происхождения их общих индоевропейских корней при этом не будет играть значения. Это совершенно отдельный вопрос, хоть и крайне интересный, но в виду экономии места здесь не рассматриваемый. Для поисков возможных следов балтийских славян в северо-западной Руси не играет никакой роли, в каком конкретно регионе впервые появились те или иные традиции, а важно лишь то, что уже носилось, было популярно и практиковалось балтийскими славянами, независимо от возможного изначального происхождения из других регионов.

Фибулы, молоточки Тора и прочие украшения

В предыдущей части статьи уже упоминалось о широкой известности на юге Балтики украшений с германской орнаментикой или формами. Фибулы, «молоточки Тора» и прочие украшения являются традиционными находками как в местных торговых городах, так и связанных с ними могильниках и кладах. В отдельных случаях («молоточки Тора») имеются указания не только на ношение и продажу, но и производство их прямо на месте, без связи со Скандинавией. В других случаях (равноплечные и некоторые виды дискообразных фибул), находки идентичных и очень схожих типов фибул позволяют предположить их местное производство или, по крайней мере, указывают на широкое их распространение и популярность на юге Балтики в определённый период. Приведём параллели таких находок из южной Балтики и северо-западной Руси.

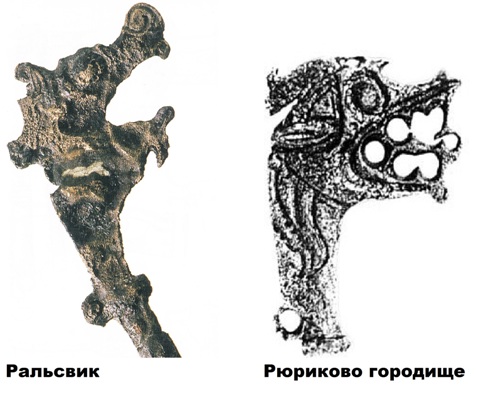

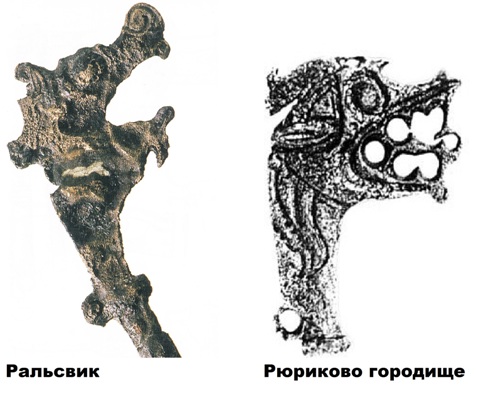

«Молоточки Тора» из Ральвика и Рюрикова городища

В Ральсвике найдены указания на ношение (захоронения), продажу (находка подвешенными на крючке в одном из домов), так и возможно, по ещё не проверенной информации – форма отливки для таких подвесок.

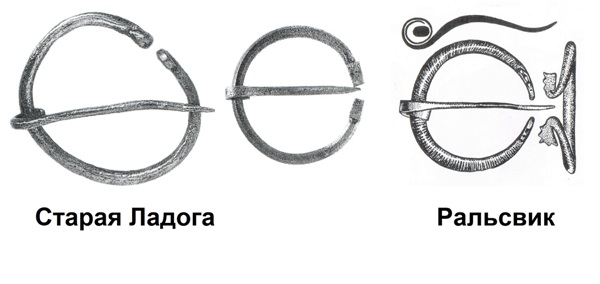

Равноплечные фибулы из Ральсвика и Старой Ладоги

Равноплечные фибулы конца VIII-IX вв. являются частыми находками на юге Балтики, известность идентичных (Дирков-Менцлин), как и схожих с ними типов «масочных» равноплечных фибул (Ральсвик) с одинаковыми датировками позволяет предположить их местное производство, хотя доказательств этому пока и не было найдено. Местное, южнобалтийское производство «скандинавских» фибул типа «Терслев» в то же время подтверждается в районе расселения южных лютичей – в достаточно далёком от моря и не связанным напрямую с морским торговым путём славянском поселении из местечка Грамцов, недалеко от города Пренцлау, примерно на южной границе расселения племени укрян, где была найдена формочка для отливки таких фибул.

Привлекает внимание и сходство литых драконьих голов из Рюрикова городища и Ральсвика, предназначение которых не совсем ясно, стиль изображения, в то же время, идентичен. Ладожская находка до этого традиционно сравнивалась с драконьими головами из Швеции, но, как видно, и на Рюгене ей находятся прямые аналогии.

Литые драконьи головы из Ральсвика и Рюрикова городища

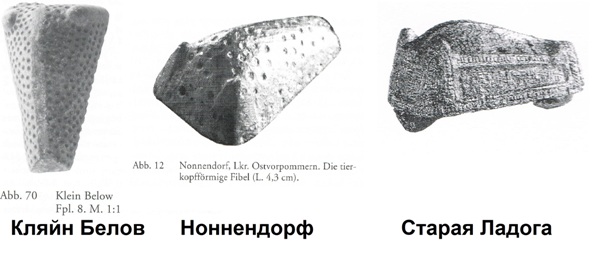

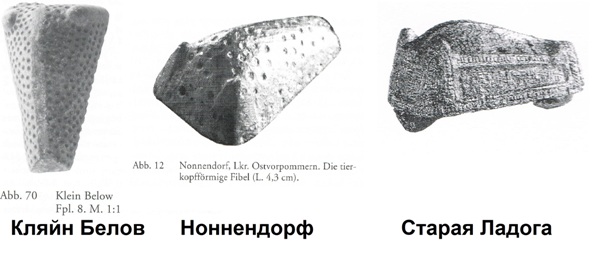

Можно указать и на достаточно близкие параллели часто публикуемой в качестве доказательства скандинавского присутствия ладожской фибулы в виде звериной морды: такие фибулы известны и на юге Балтики. Только в археологическом ежегоднике за 2004 год было опубликовано две схожие находки.

Фибулы в виде звериных голов из Ладоги, Ноннендорфа и Кляйн Белова

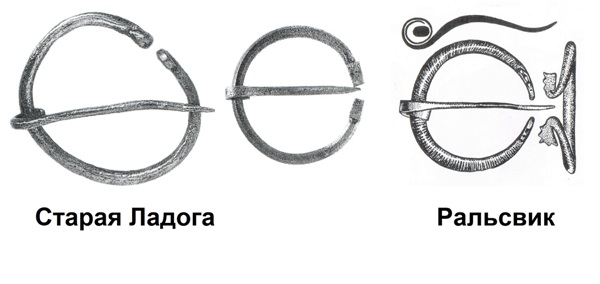

То же касается и подковообразных фибул, находки которых нередки на юге Балтики:

Подковообразные фибулы из Ладоги и Ральсвика

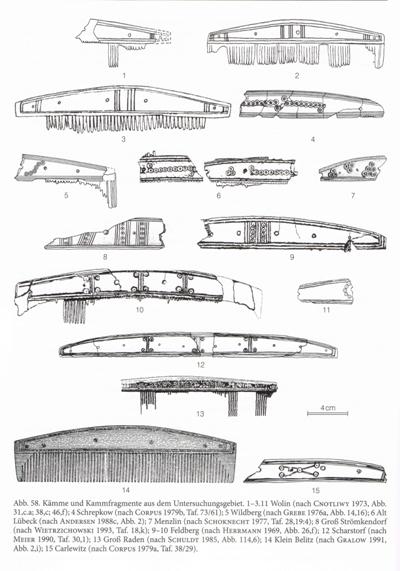

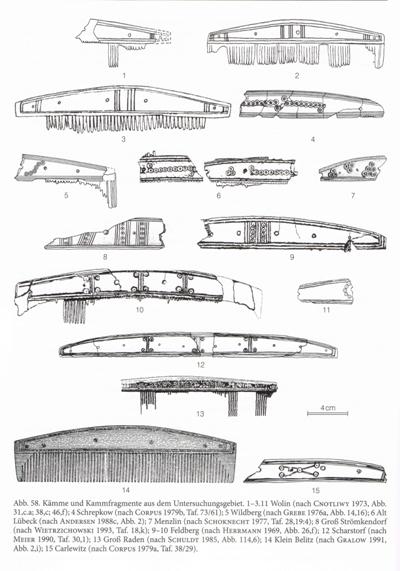

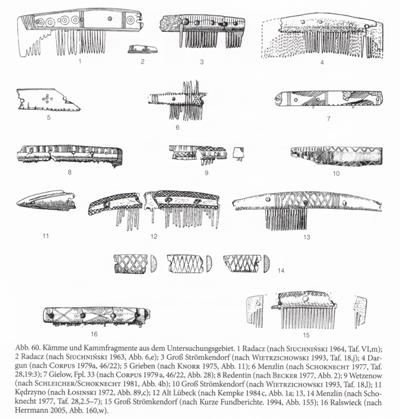

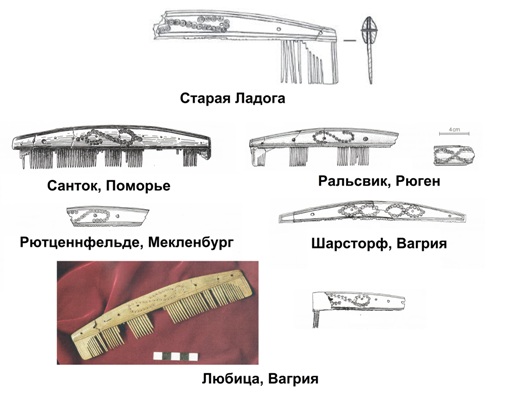

Скандинавско-фризские гребни

Именно так зачастую называют находимые в северо-западной Руси гребни для волос с геометрическим или циркулярным орнаментом. Совершенно идентичные гребни в то же время производились мало не во всех торговых городах южной Балтики. Указания на местное изготовление (заготовки, инструменты и т.д.) подобных костяных гребней известны из Любицы, Гросс Штрёмкендорфа, Росток-Диркова, Ральсвика на Рюгене, Менцлина, Волина. В Германии традиции происхождения таких гребней в некоторых случаях связываются с германцами, однако, признаётся их местное производство. Многие типы при этом считаются и «древнеславянскими», хотя они и едва отличимы от «фризско-скандинавских». Ниже приведу подборку археолога М. Дульнича типов гребней, найденных в основном на юге Балтики (некоторые – из других западнославянских земель) в раннеславянский (до X века) период:

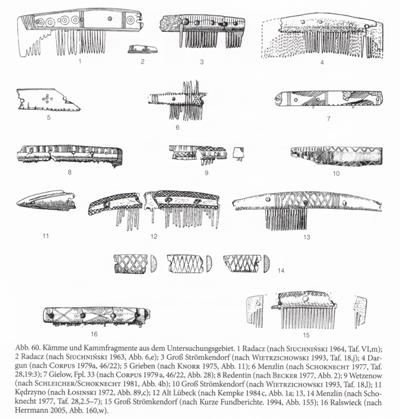

Подборка раннеславянских гребней западных и балтийских славян

Подборка раннеславянских гребней западных и балтийских славян

Для сравнения:

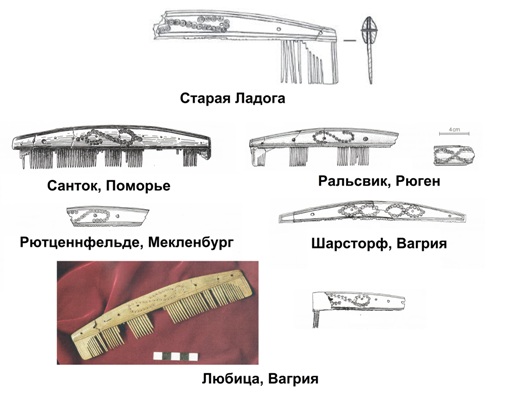

Гребни из Старой Ладоги и Даргуна

Гребени из Ладоги и балтийско-славянских земель

Стрелы

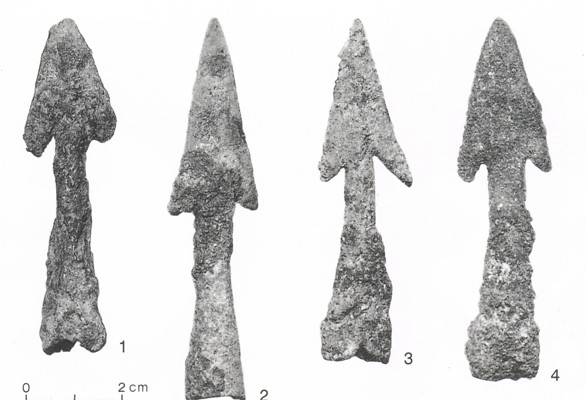

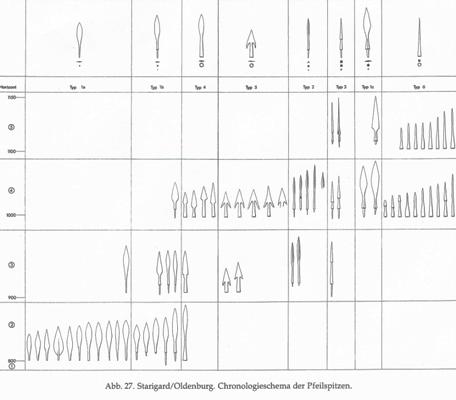

Попытки различить славян и скандинавов по применявшимся в средние века наконечникам стрел принимаются достаточно часто, как в России, так и в Скандинавии и Германии. Не углубляясь далеко в детали вопроса о происхождении и применении различных типов, отметим лишь, что «скандинавскими» традиционно считаются черешковые наконечники разных типов – как трёх-, так и четырёхгранные и ланцетовидные. «Славянскими» в то же время считают в основном втульчатые типы. Конкретно втульчатый двушипный тип, известный по многочисленным находкам в Северной Руси связывают с балтийскими или западными славянами. «В [Рюриковом] городище было найдено множество наконечников стрел, а именно – преимущественно втульчатые двушипные наконечники (илл. 43). Ввиду большого числа находок (21 экземпляр), [Рюриково] городище выделяется на фоне лесной зоны восточной Европы, где известны лишь единичные находки. Подобные наконечники стрел были типичны для региона западных славян, но не для фино-угорских, балтских или кочевнических народов» – сообщает археолог Е.Н. Носов в вышедшем в 2001 году в Германии сборнике статей по археологии и истории Новгорода (Nosov E.N. Ein Herrschaftsgebiet entsteht. Die Vorgeschichte der nördlichen Rus’ und Novgorods // Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Rußlands, Wachholtz-Verlag, Neumünster, 2001, S. 63).

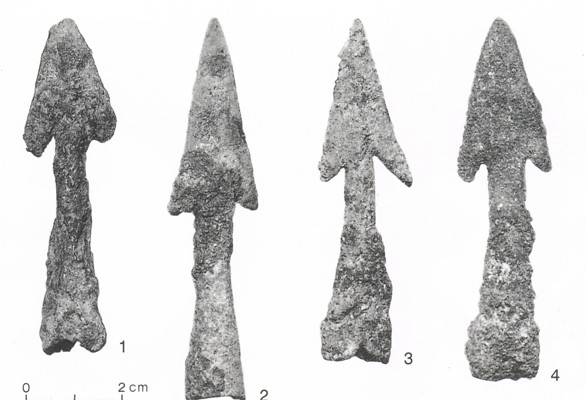

Характерные для западных славян наконечники стрел из Рюрикова городища (по Е.Н. Носову, 2001)

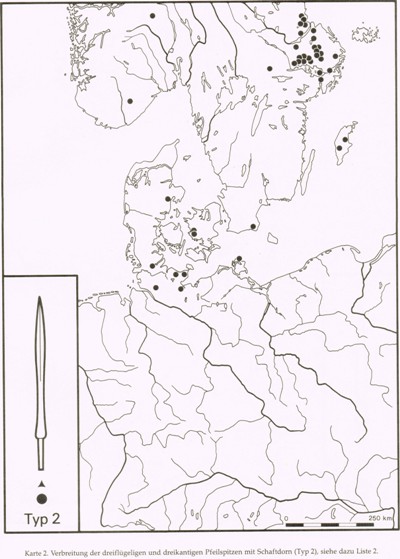

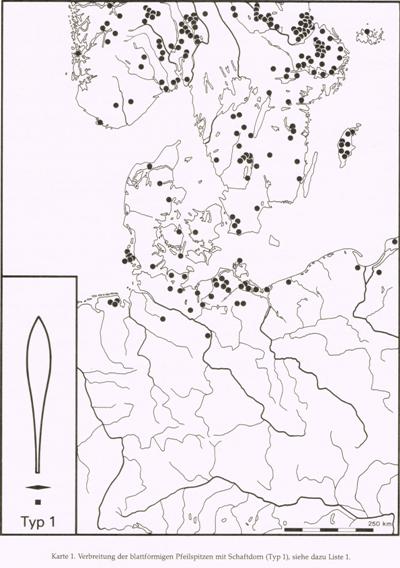

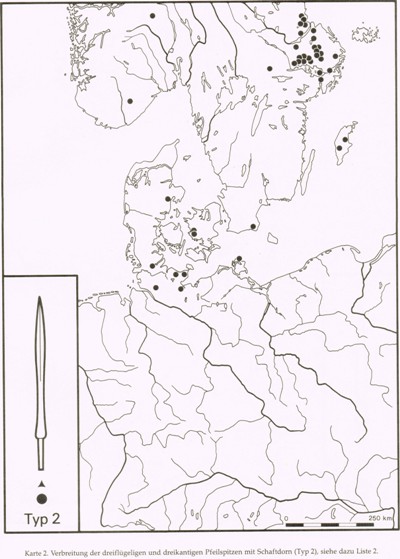

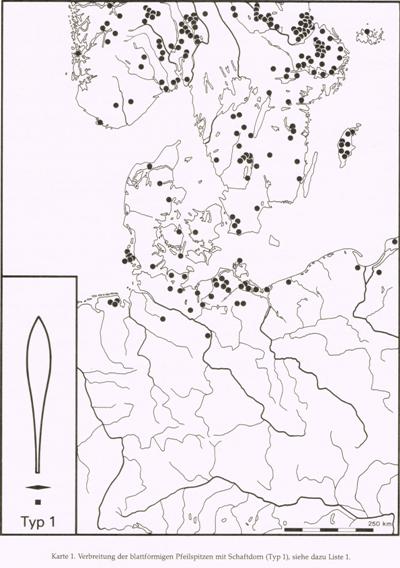

Скандинавские и немецкие археологи также связывают такой тип с балтийскими или западными славянами, тогда как черешковые удлинённые ланцетовидные наконечники из Рюрикова городища в Скандинавии считают указанием на скандинавов, ссылаясь при этом на более ранние работы Е.Н. Носова.

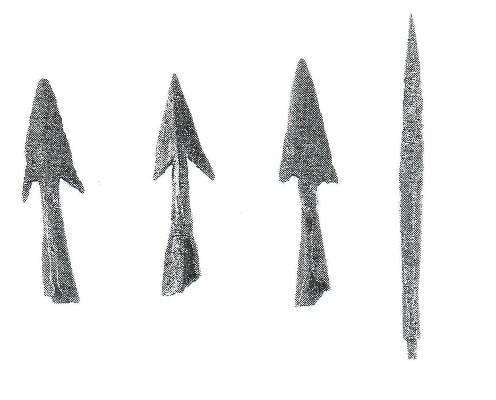

Наконечники стрел из Рюрикова городища (из сборника «Викинги, варяги, норманны»)

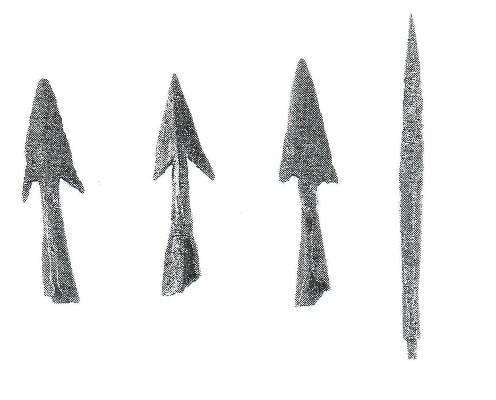

Самый правый наконечник на приведённой выше иллюстрации связывается со скандинавами, тогда как для трёх левых признаётся их славянское происхождение (Wikinger, Waräger, Normannen. Die Skandinavier und Europa 800-1200, Verlag Philipp von Zaubern, Mainz, 1992, S. 303, Abb. 288). В то же время, находки подобных не только ланцетовидных, но и других типов «скандинавских» черешковых ланцетовидных наконечников не редки и на юге Балтики. При нанесении мест находок на карту, действительно может сложиться впечатление, что они были более характерны для Скандинавии. Однако, как показывает детальный разбор, они также применялись и самими славянами.

Находки черешковых ланцетовидных «скандинавских» наконечников стрел на западной Балтике

Находки черешковых листовидных наконечников стрел на западной Балтике

Уже находки листовидных черешковых наконечников указывают на широкую известность их, кроме Скандинавии, и на юге Балтики. Но и более «специфически скандинавские» ланцетовидные, трёх- или четырёхгранные черешковые наконечники, находимые в славянских землях, на проверку оказываются не связанными здесь со скандинавами, а вполне местной традицией.

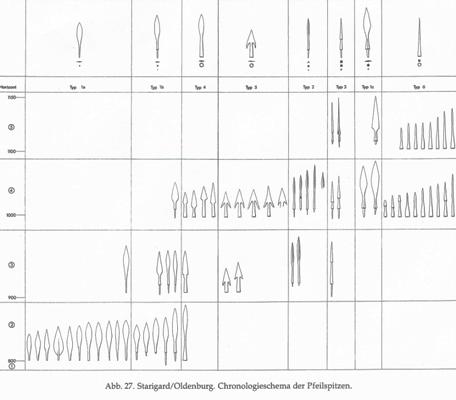

Так, немецкий археолог Т. Кемпке сообщал в своей монографии, посвящённой исследованию типов оружия из крепости Старигард в Вагрии: «Наконечники стрел скандинавских типов также известны и с южных берегов Северного и Балтийского морей… Можно предположить, что жители прибрежных регионов использовали скандинавские наконечники стрел, полученные ими в виде военной добычи, или даже и сами производили такие типы…Это обстоятельство неизбежно приводит к определённым историческим выводам. Следует признать, что не каждое нападение викингов на центральную Европу можно проследить по наконечникам стрел – это касается, к примеру, известных нападений по Рейну позднего каролингского периода – но кажется невероятным, чтобы постоянно повторяющиеся нападения не оставили никаких археологических следов. Ввиду достаточно хорошего состояния исследований, это стоит принять, по крайней мере, для славянских регионов. Таким образом, не может быть никакой речи о викингских дружинах, представлявших на обширных частях западнославянских земель воинскую знать, на которую опирались региональные правители. Эта, выставленная Э. Петерсеном (1939) гипотеза, отвечавшая требованиям националистической идеологии о расе германских господ, в немалой степени основывалась на находках оружия, хотя наконечники стрел тогда и не привлекались. Уже относительно других видов вооружения Петерсен вошёл в сильные противоречия, наконечники же стрел должны были лучше других видов оружия показать зону воинской активности викингов, сохраняя при этом значительную торговую стоимость… Во избежание недоразумений, стоит подчеркнуть, что далеко не все черешковые наконечники стрел из центральной и восточной Европы имели скандинавское происхождение» (Kempke T. Starigard/Oldenburg III. Hauptburg der Slawen in Wagrien. Die Waffen des 8-13. Jahrhunderts, Wachholtz-Verlag, Neumünster, 1991, S. 45).

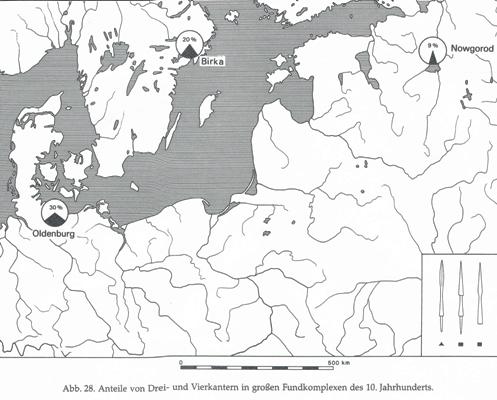

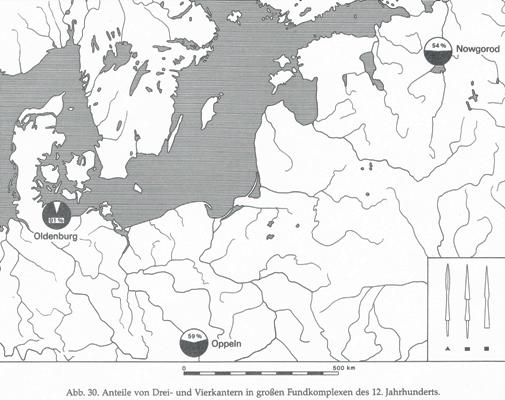

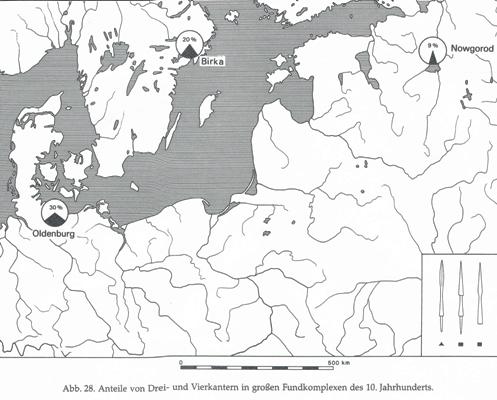

В действительности, при сравнении процентного отношения «скандинавских» наконечников стрел из Старигарда с таковым в собственно Скандинавии и Новгороде, взору открывается неожиданная картина.

Процентное соотношение трех- и четырёхгранных наконечников

в Старигарде, Бирке и Новгороде на 10 в. (по Т. Кемпке)

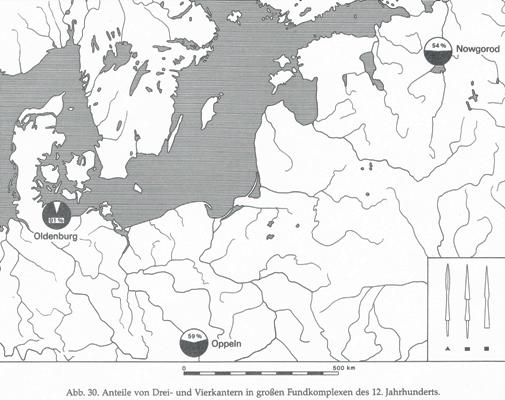

Процентное соотношение трех- и четырёхгранных наконечников

в Старигарде, Треллеборге и Новгороде на 12 в. (по Т. Кемпке)

Процентное соотношение трех- и четырёхгранных наконечников

в Старигарде, Бирке и Новгороде на 12 век (по Т. Кемпке)

Ввиду прекращения использования могильника в Бирке, Т. Кемпке заменяет его на картах с 11 века на другой крупный скандинавский могильник в Треллеборге. И хотя таблиц на интересующий нас IX век не приводится, пример Старигарда крайне показателен в плане неоднозначности отнесения черешковых ланцетовидных наконечников к «исключительно скандинавским». Как это ни парадоксально, в отдельные временные периоды Старигард по наконечникам стрел может выйти куда более «скандинавским», чем собственно Скандинавия. Однако все упоминания в письменных источниках описывают его как славянский город, со славянскими правителями и населением, ни о какой колонизации скандинавами речи не идёт. Разные типы наконечников стрел здесь были связаны, по всей видимости, с хронологическим развитием вооружения в регионе.

Хронология типов наконечников в слоях Старигарда (по Т. Кемпке)

Черешковые типы наконечников встречаются здесь, начиная с VIII века, ланцетовидные черешковые были наиболее распространены в X-XI вв. наряду с западнославянскими втульчатыми двушипными.

Скандинавский погребальный обряд

Куда более запущенной кажется ситуация с так называемым «скандинавским погребальным обрядом». Если украшения, оружие и даже другие вещи вроде гребней, как бы ни пытались представить их неоспоримыми «этническими маркерами», указывают лишь на связь людей конкретных регионов, тогда как этническое определение их носителей, в принципе, оспоримо и без приведения параллелей из других регионов, то с захоронениями дело обстоит иначе. Погребальный обряд, по которому хоронили умерших, уже прямо указывает на бытовавшие в обществе представления о загробном мире, то есть на религию. Религия же в случае язычников прямо связана с этническим происхождением. Потому изучение погребальных обрядов можно назвать одним из основных археологических источников по духовной культуре бесписьменных народов.

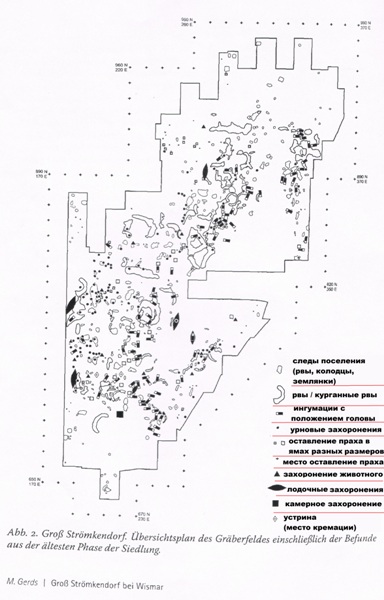

Основополагающие представления о высших силах у славян, балтов и германцев оказываются достаточно схожими, что легко объясняется общим индоевропейским наследием, а вот конкретные обряды и традиции были различны в разных регионах, причём культурные границы очень редко сходились с языковыми. Причины расхождения в обрядности даже у достаточно близких между собой славянских племён в средние века остаются неясными в контексте почти полного отсутствия письменных источников для целых стран. Из немногих дошедших до наших дней источников по погребальному обряду славян-язычников можно сделать вывод, что уже в IX-X вв. таких обрядов существовало большое число – известны как упоминания о кремациях, оставлении праха на неких «столпах», так и ингумациях в погребальных камерах. В некоторых случаях сообщается о возведении над могилами курганов, деревянных памятных знаков, либо тех самых не совсем ясных «столпов», в которых одни видят указание на собственно столб, а другие – на домовины. Археологическое исследование могильников балтийских славян так и вовсе ставит исследователей в тупик, разбивая стереотипы и более ранние предположения о заимствованиях у скандинавов или христиан большим разнообразием погребальных обрядов, встречаемых в одних могильниках. Ниже будут рассмотрены два достаточно специфических, известных как у балтийских славян, так и у скандинавов, и встречаемых также на Руси погребальных обряда.

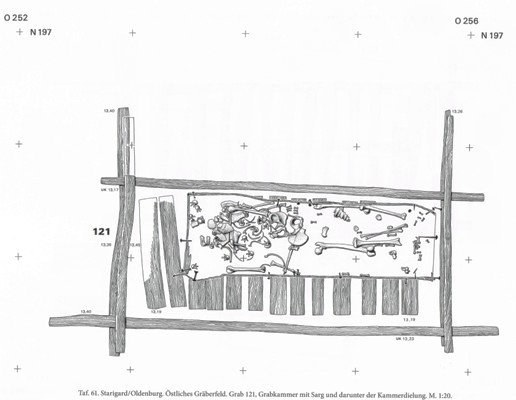

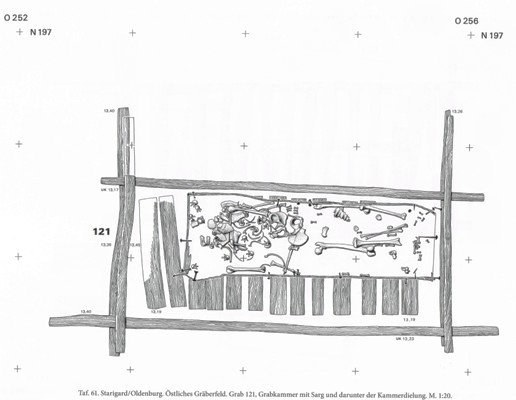

1. Камерные захоронения

Сравнительно редким обрядом, полагавшимся, по всей видимости, лишь высокопоставленным членам общества – князьям или знати – были камерные захоронения. Тело умершего помещалось в выкопанную в земле большую, глубокую и обитую досками на манер «комнаты» или «камеры» яму, откуда и происходит название. Рядом с покойником укладывалось его оружие, украшения, бытовые вещи, еда и питьё. Богатый инвентарь таких погребений подтверждает знатное происхождение захороненных. Такой обычай был распространён и у других языческих народов северной Европы, однако, у балтийских славян, в силу того, что они приняли христианство позже других, он сохранялся вплоть до XII, а то и XIII вв.

Сооружение особых камер для мертвецов и вложение туда личных вещей и пищи могло быть связано с соответствующими представлениями балтийских славян о продолжении жизни человека после его смерти в этом подземном жилище. Эти представления продолжали сохраняться у них ещё и в ранний христианский период, и нашли отражение в странных полухристианских-полуязыческих захоронениях знати в виде необычайно больших гробов или захоронениях без камер, но с вложением богатого инвентаря, в том числе и посуды.

Арабский источник X века ибн-Русте описывал подобный обряд у русов следующими словами: «Когда у них умирает кто-либо из знатных, ему выкапывают могилу в виде большого дома, кладут его туда, и вместе с ним кладут в ту же могилу его одежду и золотые браслеты, которые он носил. Затем опускают туда множество съестных припасов, сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, в могилу кладут живую любимую жену покойника. После этого отверстие могилы закладывают, и жена умирает в заключении».

Сравнив камеру мертвеца с домом, ибн-Русте достаточно точно передал саму суть этих славянских представлений о загробном мире. Так, кроме обычая подземных домов для мертвецов, у балтийских славян хорошо известен и обычай сооружения их надземных аналогов – так называемых домов мёртвых. Такие надземные дома мёртвых нередко соседствовали на славянских кладбищах с камерными захоронениями и, по всей видимости, были следом тех же представлений о продолжении жизни покойника в новом «доме». Не исключено, что разные типы домов мёртвых (надземные, надземные с углублённым полом и подземные) могли предназначаться для разных сословий, или могли быть связаны с разными смертями захороненных. В некоторых случаях, как, например, в могильнике Узадель в землях редариев, имеются указания, что и надземные дома мёртвых могли быть связаны с высшими сословиями.

В просторной домовине здесь было найдено два мужских погребения-ингумации и кремационный прах ребёнка. На высокий статус одного из покойников указывает вложенный в могилу меч, у другого же из инвентаря был найден лишь нож, однако, на черепе его была зажившая трепанация, в чём можно увидеть указание на жреческое сословие. В этом же могильнике было найдено и подземное камерное захоронение, содержавшее ингумацию с богатым инвентарём – в том числе, мечём, шпорами, княжеским жезлом и пр. Также можно отметить соседство подземных камерных захоронений с надземными домами мёртвых в Старигарде и Ральсвике на Рюгене. В целом, надземные дома мёртвых встречаются в славянских могильниках южной Балтики чаще, чем подземные камеры, и зачастую представлены на одном кладбище сразу несколькими находками, из чего можно связать их с обрядом менее знатного сословия, чем собственно князья, но в то же время и находившихся на более высоком социальном уровне, чем основная масса населения.

Реконструкция предполагаемой домовины с детским захоронением из Старигарда

(по И. Габриель и Т.Кемпке)

Обычно в надземных домовинах были находимы ингумации или оставленный в ямах кремационный прах. Найденные в некоторых домах мёртвых осколки керамики могут указывать как на оставление в таких сооружениях урновых захоронений, так и являться отголоском того же обычая вложения продуктов в могилу, что известен и из камерных погребений, или быть следами ритуальных поминаний. Обычай домов мёртвых, корни которого уходят в языческую древность, известен и из других регионов северной и восточной Европы, где сумел сохраниться до Нового времени, когда его зафиксировала этнография. К примеру, в северо-западных областях России или в Белоруссии деревянные дома мёртвых – домовины, сохраняются на некоторых старых кладбищах и до сих пор.

Являясь специфическим обрядом знати, подземные камерные захоронения встречаются достаточно редко, что и понятно – князей и высшей знати действительно должно было в процентном соотношении быть куда меньше, чем всех прочих. В то же время, такие захоронения хорошо известны на юге Балтики.

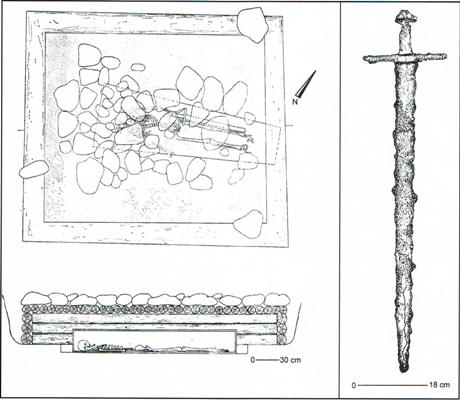

Камерное захоронении из Старигарда, столицы Вагрии

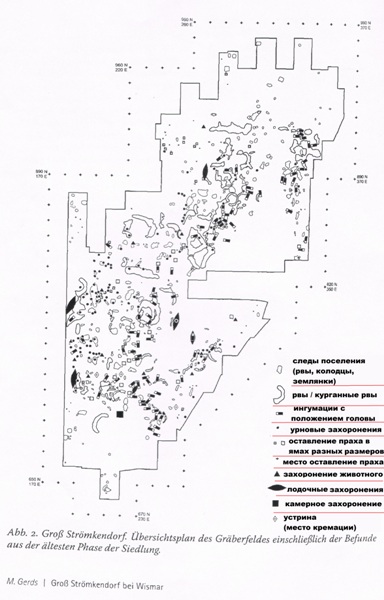

Камерное захоронение из Гросс Штрёмкендорфа (предполагаемый Рерик ободритов)

Камерное захоронения из Узадель (центр расселения редариев на озере Липс, расположенный предположительно по соседству с главным городом лютичей Ретрой)

Камерное захоронения из Узедома (реконструкция) – могильник, связанный с одноимённой крепостью поморских князей, на одноимённом острове в устье Одры

Камерное захоронение из Цедыни – поселения, по всей видимости, ещё поморян или уже более южных племён, в нижнем течении Одры, около 70 км к югу от Щецина, известного как место победы Мешко над саксонксим маркграфом Ходо в X веке

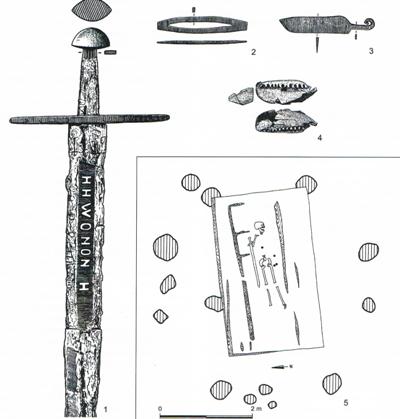

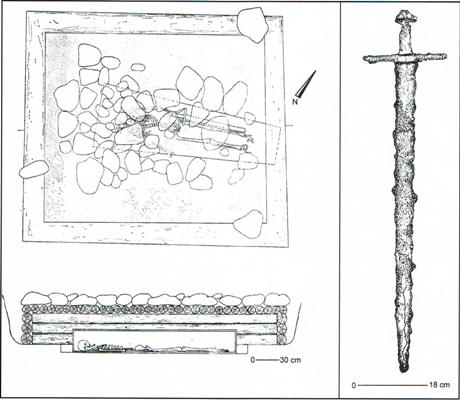

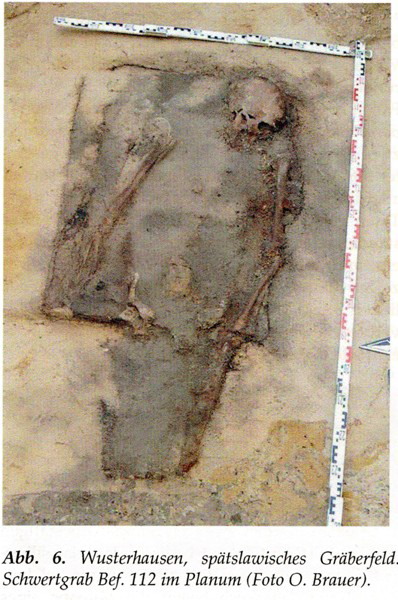

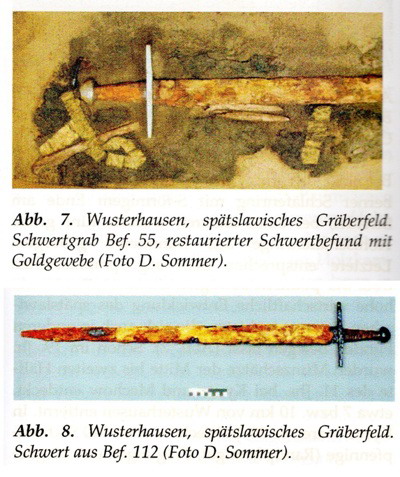

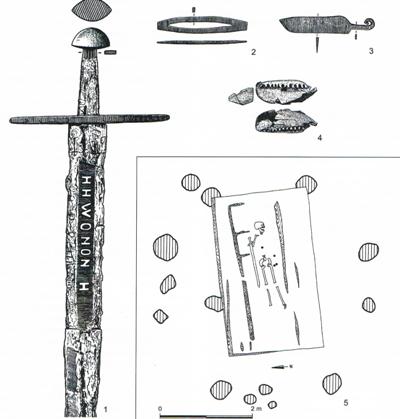

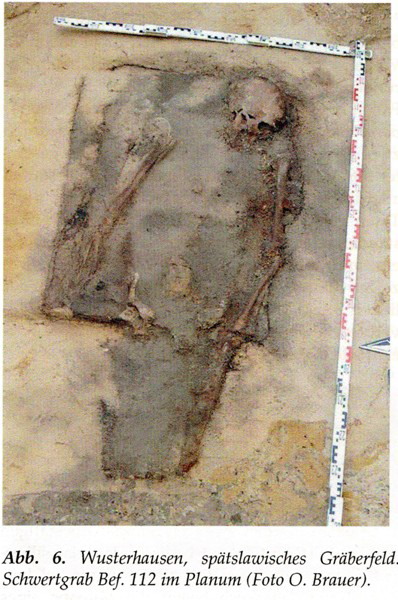

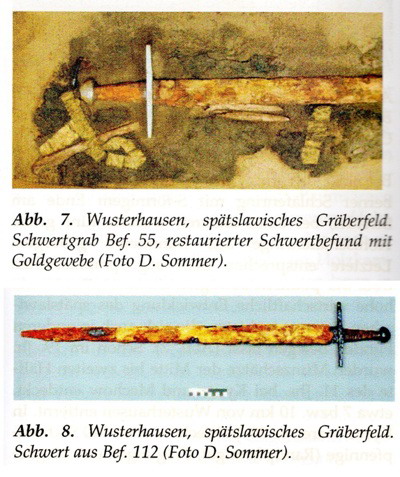

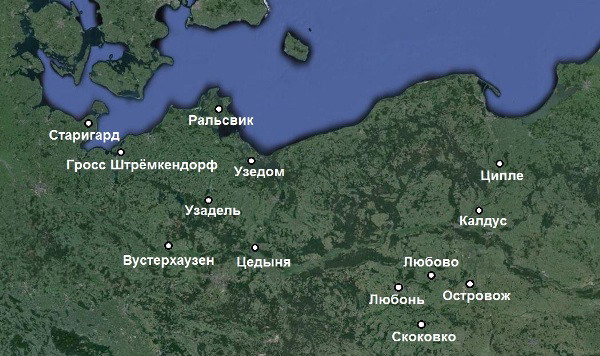

Показательны также находки в Вустерхаузене на реке Доссе. Два камерных захоронения на кладбище рядом со славянской крепостью, возможно, главной крепостью племени дошан. В первом захоронении найдены остатки деревянной камеры и скелет с мечём у одной руки и несохранившимся предметом в другой (судя по всему, лук или жезл). Второе камерное захоронение имело следы последующего вмешательства – скорее всего, было разграблено, возможно, ещё в славянские времена. Череп и часть костей отсутствуют, часть инвентаря, предположительно, была вынута вместе с ними. Из оставшегося в камере инвентаря – ведро, ещё один «деревянный сосуд» и меч с серебряными инкрустациями на крестовине и посеребренным эфесом. Меч находился «в ножнах из дерева, ткани и кожи», ремень был изготовлен из обмотанного золотой нитью шёлка. Найденные на месте разграбленной части погребения золотые нити указывают на не менее дорогую одежду самого покойника. По мнению публикатора, это самое богатое из ныне известных северо-западнославянских захоронений.

Первое камерное захоронение из Вустерхаузена

Меч с серебряными инкрустациями из второго камерного захоронения в Вустерхаузене

Далее Ральсвик на Рюгене, захоронение из могильника торгового центра, связанного с княжеской крепостью. Было обнаружено в XIX веке, с тех пор находки были утеряны, сохранилось лишь описание: «При раскопках было обнаружено интересное обстоятельство – по всей видимости, тело лежало в сооружённом из грубо соединённых железными гвоздями досок коробе, в котором также был захоронен и конь, череп и кости которого были найдены в могиле» (Herrmann J., Warnke D. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, Teil V, Das Hügelgräberfeld in den «Schwarzen Bergen» bei Ralswiek, Schwerin, 2008, S. 14).

Также в качестве примеров приведем Ципле, Восточное Поморье, одно камерное захоронение 11 века с богатым инвентарём, в том числе, мечом, остатками весов, гирек, всадническими принадлежностями, копьём. И Калдус, Польское Поморье, два камерных захоронения, «видимо, не ранее 11 века», с богатым инвентарём, в том числе: чашами из цветного металла, деревянной чаши с богато украшенными металлическими накладками, ножами, различными деталями из цветного металла, двумя богато украшенными вёдрами, украшением из карнеоловых бус, серебряными капторгами.

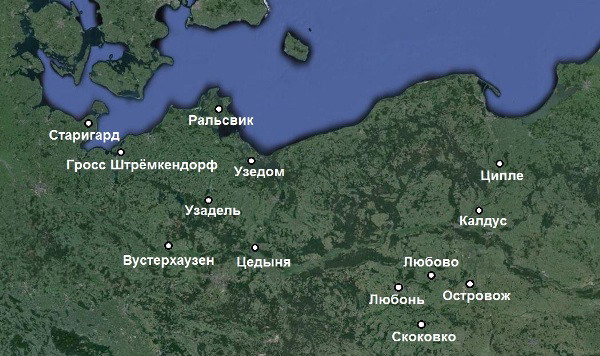

Большинство славянских камерных захоронений относится к средне- и позднеславянскому периоду 10-12 вв., что, в первую очередь, связано с малым числом раннеславянских могильников, обнаруженных на юге Балтики. В силу специфичности и связи со знатью, шансы на подтверждение такого обряда существуют лишь в более-менее крупных могильниках, по крайней мере, в несколько десятков захоронений. В случае Германии, из трёх известных могильников раннеславянского периода (8-9 вв.) в двух из них были найдены камерные захоронения (Гросс Штрёмкендорф и Ральсвик). Неизвестность камерных захоронений в Менцлине может быть связана с недостаточным изучением могильника (из более 200 предполагаемых на настоящий момент изучено лишь 34, в то время как в Гр.Штрёмкендорфе – 241, в Ральсвике – около 350-ти). В Германии эти захоронения связывают со славянской знатью, а не скандинавами, что избавляет от необходимости доказательств славянской принадлежности обряда (доказывать в этом случае нужно именно неславянскую их принадлежность, а не наоборот). Вполне вероятно, что приводимый материал не полон, и камерных захоронений может на самом деле оказаться больше, в особенности – на территории Польши, где часть камерных захоронений, подобно тому, как это происходит в России, связывают со скандинавами, подразумевая при этом прибывших из Руси варягов. Такие камерные захоронения известны из Любово, Любони, Островожи, Скоковко.

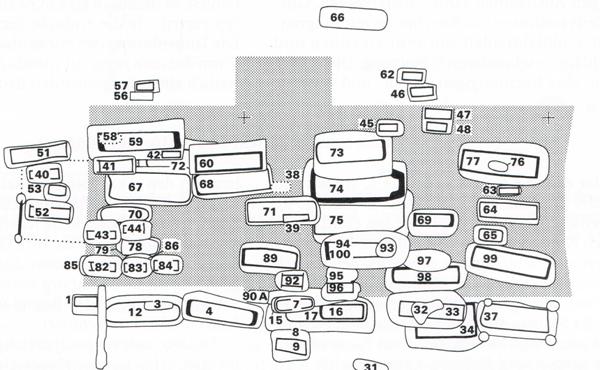

Карта находок камерных захоронений на юге Балтики

Таким образом, если не рассматривать каждый случай находки камерных захоронений в славянских землях как указание на скандинавов, а просто нанести места этих находок на карту, взору предстаёт совершенно иная картина: камерные захоронения были очень широко распространены в большинстве славянских земель северо-центральной Европы, начиная от Вагрии и до Киева. Находки в собственно русских землях на карту не вошли. Также стоит ещё раз отметить широкую известность возможных переходных типов от камерных захоронений к христианским захоронениям у балтийских славян.

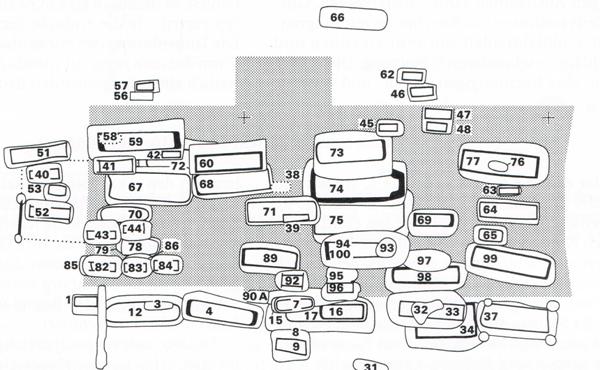

Большие гробы (74, 75) на церковном кладбище Старигарда, конец X в.

Серия сообщений "скандинавия":

Часть 1 - Без заголовка

Часть 2 - Без заголовка