Вторая половина ХХ века стала для Турции сложным периодом: в стране произошло несколько государственных переворотов, заявили о себе и курды, у которых появился единый лидер. В то же время турки начали экспансию в Закавказье и Центральную Азию. «Лента.ру» публикует заключительную часть интервью с тюркологом, кандидатом исторических наук, доцентом Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Павлом Шлыковым, в котором он рассказал, почему в 1952 году Турция вступила в НАТО, зачем в 1974 году оккупировала север Кипра и существует ли турецкий след в карабахском конфликте.

Кипрская авантюра

«Лента.ру»: К тому времени как Советский Союз отказался от требований создать в Черноморских проливах свою военно-морскую базу и вернуть Карс, Артвин и Ардаган, Турция уже год была членом НАТО. Часто говорят, что именно советские территориальные претензии толкнули ее в объятия Запада.

Шлыков: В целом с этим можно согласиться. Но ориентация на Запад была характерна для Турции еще с 1930-х годов, а ее вступление в НАТО лишь институционально оформило этот процесс. За членство в Североатлантическом альянсе стране пришлось заплатить высокую цену. Достаточно вспомнить, что более 15 тысяч турецких военнослужащих принимали участие в Корейской войне 1950-1953 годов, в боях погибли более 900 человек. Турции нередко приходилось разочаровываться в своих союзниках по альянсу, не всегда оказывающих ей ту помощь, на которую она рассчитывала.

В то же время драматическим образом развивались события на Кипре. После провозглашения независимости в 1960 году на острове резко обострились отношения между греческой и турецкой общинами. Греческое большинство стремилось к энозису (объединению с Грецией), а турецкое меньшинство, естественно, категорически этого не желало. Когда в 1974 году при поддержке греческого режима «черных полковников» и при попустительстве западных держав на Кипре произошел переворот, к власти пришли сторонники энозиса, и турецкая армия оккупировала северную часть острова.

Насколько такие действия были оправданны?

Конечно, это была явная авантюра, но надо помнить, что в предыдущие годы турки-киприоты действительно находились практически на осадном положении и подвергались всяческим преследованиям, а остров разделяла так называемая «зеленая линия». Анкара не могла на это не отреагировать, хотя результатом турецкого вмешательства в конфликт на Кипре стала международная изоляция страны и охлаждение отношений с партнерами по НАТО.

Эпоха военных переворотов

В то время внутренняя ситуация в самой Турции тоже не отличалась стабильностью. Можно ли сказать, что страна жила от одного военного переворота до другого?

Действительно, в послевоенной Турции было три таких переворота. Вдохновителями первого из них, произошедшего 27 мая 1960 года, стали молодые офицеры (впоследствии за переворотами всегда будут стоять генералы). Он был осуществлен довольно жестко, с выводом на улицы танков и большим количеством смертных приговоров. Свергнутый армией премьер-министр Аднан Мендерес слишком увлекся авторитарными методами правления, пытался провести ревизию наследия Ататюрка и ослабить влияние военных. Кончилось это тем, что по приговору суда его повесили, несмотря на протесты лидеров европейских стран. Впоследствии Мендереса посмертно реабилитировали и с почестями перезахоронили в специально построенном для него мавзолее.

Военный переворот 1971 года был относительно мирным, без танков и смертных приговоров для политиков (стоит оговориться, что трех лидеров левоэкстремистских организаций все же повесили). В тогдашней Турции начался процесс урбанизации, резко выросла доля молодежи в населении страны. Под воздействием событий «парижской весны» 1968 года начались волнения студентов под левыми лозунгами и уличные столкновения их с правыми националистами. Правительство Сулеймана Демиреля не смогло справиться с ситуацией, и контроль над властью в стране снова перешел в руки военных.

Курдская проблема остро себя проявила именно в то время?

Она существовала еще с 1920-х годов, просто у курдов долгое время не было единого лидера. Вообще курды всегда были разобщены как этнически, так и религиозно. Лишь в 1970-е годы молодой марксист Абдулла Оджалан сумел сплотить наиболее активную часть курдской общины Турции вокруг созданной им Рабочей партии Курдистана (РПК). На территории Сирии при содействии местных властей Оджалан создал тренировочные лагеря курдов, откуда с середины 1980-х годов бойцы РПК стали совершать вооруженные вылазки на турецкую территорию.

В ответ Анкара усиливала репрессии против курдского населения Турции, чем вызывала возмущение как у турецкой интеллигенции, так и у международной общественности. И хотя сейчас у турецких курдов появилась возможность действовать в рамках легального политического поля страны, юго-восточные районы Турции с середины прошлого года фактически превратились в зону боевых действий.

Давайте вернемся к 1970-м годам в Турции.

Эти годы были очень тяжелым временем: экономические проблемы сочетались с углубляющимся социально-политическим кризисом. Страну сотрясали кровавые уличные столкновения между левыми и правыми радикалами, акции политические террора, самой громкой из которых было убийство бывшего премьер-министра Нихата Эрима в июле 1980 года. Турция неумолимо погружалась в полный хаос.

Длительный период политического насилия завершился переворотом 12 сентября 1980 года. Пришедшие к власти военные сумели окоротить как левых, так и правых экстремистов (только за первые шесть недель после переворота арестовали 11,5 тысячи человек, к концу 1980 года число арестованных выросло до 30 тысяч, а год спустя — без малого 123 тысячи арестов). Жесткие меры привели к резкому (на 90 процентов) снижению числа политических актов террора, что позволило военным спустя несколько лет передать бразды правления гражданскому правительству.

С этого времени начался новый этап политической жизни Турции, продолжающийся и поныне, — с не очень либеральной конституцией и режимом жесткого контроля над политической сферой. В первой половине 1980-х годов в стране сформировалась новая политическая система, а премьер-министр Тургут Озал реформировал экономику по либеральным рецептам — его политика получила название «озалономика». Кстати, именно при Озале Турция стала активно развивать туристическую отрасль.

Турецкие миссионеры

И при Озале же началась экспансия Турции в Закавказье и Центральную Азию?

Да, этот процесс начался сразу после распада СССР. Думаю, надо четко разделить этапы турецкой политики в отношении тюркоязычных постсоветских стран. При Озале действительно была некоторая эйфория от восстановления контактов внутри единого «тюркского мира», но довольно быстро выяснилось, что ресурсов для более активного продвижения своих интересов у Турции явно недостаточно. В нулевые годы это сотрудничество продолжилось (например, был создан «Тюркский совет»), при этом турки старательно пытались не задеть Россию.

В десятые годы возникла совершено новая ситуация: страны региона пытаются самостоятельно, в своих интересах играть на противоречиях России, Турции, Китая и США. Государства Центральной Азии стремятся обрести политическую субъектность и уже не удовлетворяются той ролью, которую им отводили в 90-е годы. Элиты этих стран понимают, что в XXI веке значение региона в мировой политике возрастет, поэтому борьба за влияние на него будет ожесточенной.

Сейчас в Азербайджане и в Казахстане выросло целое поколение элиты, получившее образование в турецких школах. Это привело к возникновению в этих странах некоего очага перманентного присутствия протурецкого лобби. Хотя в соседних Туркменистане и Узбекистане подобные попытки потерпели крах: например, узбекский президент Каримов даже запретил показывать в стране турецкие сериалы.

Россия может что-то противопоставить турецкому влиянию в этих странах?

Нашу реакцию на турецкую активность на постсоветском пространстве в 1990-е годы можно сформулировать одной фразой: «турки лезут». И такой подход сохранялся несмотря на всю позитивную риторику прошлого десятилетия. Яркий пример — кампания критики и гонений на «турецких миссионеров» в 2000-е годы.

Здесь важно, что современная Турция — мы часто упускаем из виду этот факт — пытается позиционировать себя уже не как региональная держава, а как ключевое государство условной «Афразии», то есть как связующее звено между Африкой, Азией и Европой. Именно на достижение этой цели направлена внешняя политика нынешней Турции.

Может ли Анкара в условиях резкого ухудшения российско-турецких отношений способствовать дестабилизации ситуации в Закавказье и Центральной Азии, учитывая последние события в Нагорном Карабахе?

Это очень болезненный вопрос. Была надежда, что события в Карабахе не пойдут по такому сценарию, по какому они сейчас развиваются. У Азербайджана сейчас не самое лучшее положение с доходами бюджета, формируемыми во многом за счет нефтедолларов. В стране растет социальная напряженность, и в этих условиях портить отношения с Россией Баку явно не с руки.

Мне кажется, Турция не пыталась спровоцировать обострение ситуации в Карабахе для отвлечения внимания России от Сирии — для Анкары это было бы слишком примитивно. Конечно, у Турции с Азербайджаном тесные политические и экономические связи, но, думаю, при анализе сложившейся ситуации мы пока упускаем некие не совсем очевидные факторы.

Сейчас Россия сама втягивает Кавказ в орбиту своей холодной войны с Турцией — незаметно для себя. Например, недавно о поддержке антитурецких санкций объявила Абхазия — территория, тесно связанная с Турцией, в том числе через многочисленную абхазскую диаспору. Какие-либо прогнозы в этой постоянно меняющейся ситуации делать очень трудно.

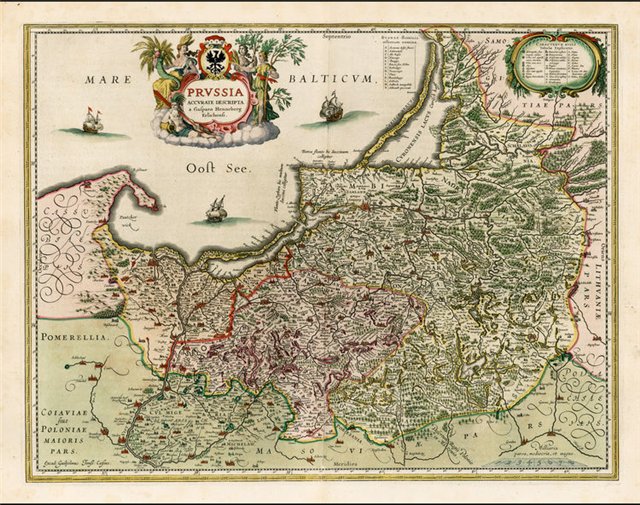

Польский парад в захваченном Киеве.

Польский парад в захваченном Киеве. Польский генерал Антоний Листовский (слева) и Симон Петлюра после заключения мезальянса по отчуждению Галиции etc.

Польский генерал Антоний Листовский (слева) и Симон Петлюра после заключения мезальянса по отчуждению Галиции etc.

/historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Tamerlane-mausoleum-768x511.jpg" target="_blank">http://historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Tamerlane-mausoleum-768x511.jpg

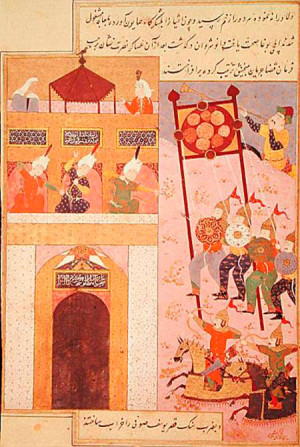

/historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Tamerlane-mausoleum-768x511.jpg" target="_blank">http://historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Tamerlane-mausoleum-768x511.jpg /historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Tamerlane_Besieging_Urganj-282x420.jpg" target="_blank">http://historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/T...e_Besieging_Urganj-282x420.jpg

/historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Tamerlane_Besieging_Urganj-282x420.jpg" target="_blank">http://historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/T...e_Besieging_Urganj-282x420.jpg /historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-3-1-768x436.jpg" target="_blank">http://historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-3-1-768x436.jpg

/historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-3-1-768x436.jpg" target="_blank">http://historylost.ru/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-3-1-768x436.jpg

/domfactov.com/wp-content/uploads/2016/05/Image-673-300x188.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2016/05/Image-673-300x188.jpg 300w,

/domfactov.com/wp-content/uploads/2016/05/Image-673-300x188.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2016/05/Image-673-300x188.jpg 300w,

/domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379947-223x300.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379947-223x300.jpg

/domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379947-223x300.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379947-223x300.jpg /domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379819-300x289.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379819-300x289.jpg

/domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379819-300x289.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379819-300x289.jpg /domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379975-220x300.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379975-220x300.jpg

/domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379975-220x300.jpg" target="_blank">http://domfactov.com/wp-content/uploads/2015/05/5379975-220x300.jpg