-–убрики

- ќружие (122)

- стрелковое (58)

- самоходное историческое и современное (35)

- холодное и самообороны (23)

- новейшее (4)

- подарочное (2)

- јвтор-человек домашний. (104)

- еда (31)

- здоровье (22)

- ∆илище (22)

- Ѕезалко напитки и вкусн€шки к ним (9)

- јлко и псевдоалко напитки. (6)

- читальн€ (6)

- бизнес (3)

- ќтношени€ (2)

- рукоделие (2)

- »стори€ (83)

- войны (29)

- Ћичности земли –усской (23)

- истори€ –уси-–оссии (18)

- «вани€,чины,награды,форма одежды ¬— –уси -–оссии (10)

- мирова€ истори€ (3)

- Ћичности мировые (2)

- омпьютер (62)

- блоги,сайты (25)

- интернет (16)

- “ехнические новшества (5)

- игрушки (3)

- ћор€к и море (56)

- русско-российский (21)

- иностранный (6)

- јвтор-ћелочи жизни (54)

- женские аксессуары (18)

- мужские аксессуары (18)

- мужской отдых (11)

- магазинный (2)

- »скусство (17)

- ‘ото-видео (25)

- ћузыка (16)

- мото-автотехника (13)

- мото (13)

- Ќаука (4)

- “≈Ћ≈‘ќЌЌџ… —ѕ–ј¬ќ„Ќ» (3)

- ќ∆»ƒјЌ»≈ (3)

- ћир (3)

- »скусствоведение (2)

-ћузыка

- —аксофон.

- —лушали: 6306 омментарии: 0

- ‘ормула счасть€.

- —лушали: 21220 омментарии: 0

- Ёто –осси€.

- —лушали: 21 омментарии: 0

- ’олуи

- —лушали: 21 омментарии: 0

- из к.ф. " «везда пленительного счасть€."

- —лушали: 23 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

«аписи с меткой мор€к и море

(и еще 43 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ќжидание автомототехника автор-мелочи жизни автор-человек домашний блоги видео видеоредактор онлайн на русском войны вставить лицо в картинку онлайн вставить лицо в костюм бесплатно гарри поттер деньги дневник дом домашний сад еда жизнь здоровье истори€ истори€ россии классы коды коды оформлени€ блога комментарии компьютер кофе личности мастер мелочи жизни мир мода 2014 мода 2015 море мор€к и море мото музыка надпись наука оружие оформлени€ песни политика попул€рность рукоделие самолЄтик свадебные идеи т.п. такое телефонный справочник фото фотошопи€ человек домашний

¬ладик...¬ладивосток. |

Ёто цитата сообщени€ «емной_шар [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јссоциации, которые возникают у многих путешественников с ¬ладивостоком, как правило, схожи. «десь и амурские тигры, и самые разнообразные морепродукты, и €понские праворульные Ђиномаркиї, и бескрайнее море, и саммит ј“Ё—. то-то даже вспомнит, что город называют русским —ан-‘ранциско, и будет прав: вантовые мосты, перепады высот и непередаваемый дух авантюризма делают особенными эти тихоокеанские ворота –оссии.

«а спиной дев€ть тыс€ч километров –оссии >>>

—ери€ сообщений "русско-российский ":

„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.

„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956

...

„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.

„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.

„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.

ћетки: мор€к и море |

ѕиратска€ пов€зка на глазу. |

ƒневник |

»нтересно знать.

„Єрна€ пов€зка на глазу примен€лась пиратами дл€ быстрого привыкани€ к смене освещени€. —обственно, не только пираты носили такие пов€зки. Ћюбой мор€к, которому нужно было часто наведыватьс€ в трюм, носил на глазу пов€зку. ѕричина была в том, что океан, освещЄнный солнечным светом, слепил глаза, а вот в трюмах было очень темно. „тобы не тратить времени на привыкание глаз к смене освещени€, один глаз мор€ки держали в посто€нной темноте, а спуска€сь в трюм, открывали его и сразу хорошо видели. ¬от и весь фокус.

ћетки: мор€к и море |

Ѕоевые победы над военными корабл€ми. |

ƒневник |

|

|

|

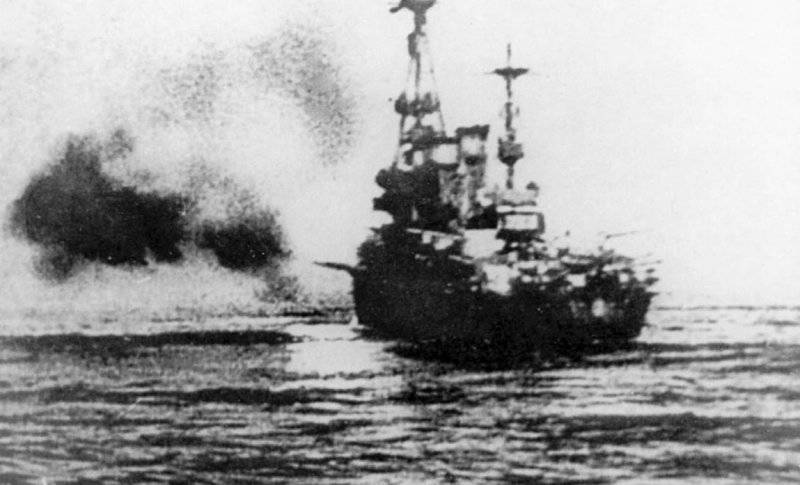

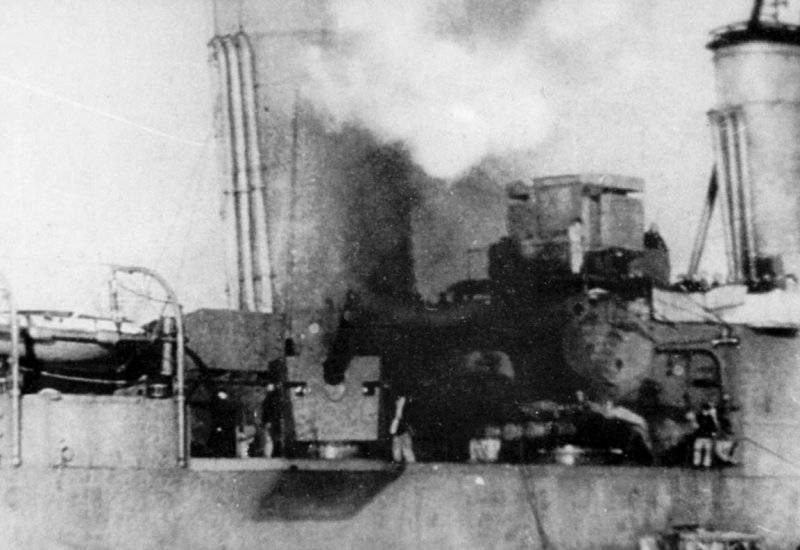

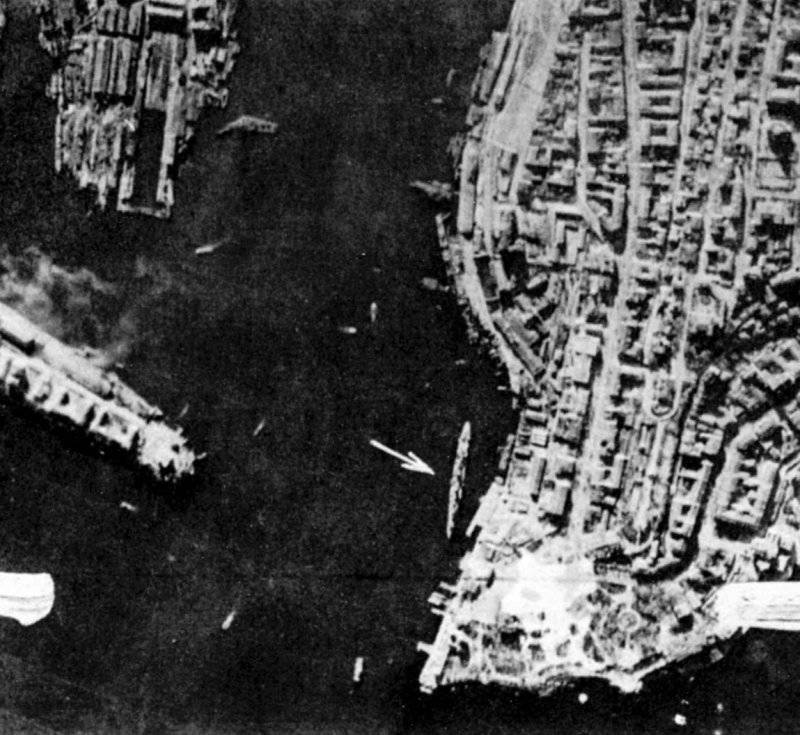

ћы можем знать лишь веро€тность. Ћишь случай — полный господин . »з всех сценариев возможных ќн представл€ет нам один. “Ћегенда о несбывшемс€ гр€дущем” Ёпохе капитальных кораблей наступил конец с по€влением авиации и “фанерных этажерок”. ¬ечером 26 ма€ 1941 года п€тнадцать торпедоносцев с «јрк –ой€л» произвели повторную атаку на “Ѕисмарк”, добившись двух (по другим данным — трех) попаданий. ќдно из них имело решающие последстви€. ѕыта€сь уклонитьс€ от торпеды, «Ѕисмарк» повернул влево, и торпеда вместо бронепо€са по правому борту попала в кормовую часть, повредив рулевой механизм и заклинив рули в крайнем положении. Ћинкор превратилс€ в малоподвижную мишень и был легко добит корабл€ми англичан.

«а врем€ бо€ «–одней» выпустил 380 406-мм и 716 152-мм снар€дов, « инг ƒжордж V» — 339 356-мм и 660 133-мм, т€желые крейсера «ƒорсетшир» и «Ќорфолк» — соответственно 254 и 527 203-мм снар€дов. –асход торпед составил: “–одней” — 2 (одно попадание), “ƒорсетшир” — 3 (два попадани€).

» “Ѕисмарк” осел под воду монбланом оплавленной стали... ≈сли “фанерна€ этажерка” одним щелчком топит плавучую крепость, тогда зачем нужен флот? ƒостаточно иметь эскадрилью “этажерок”. —урова€ истина заключалась в том, что “этажерка” не всегда топила линкоры. Ѕолее того, она часто не могла их догнать! ¬ марте 1942 года две эскадрильи “јльбакоров” (817-й и 832-й сквадрон) с авианосца “¬икториес” попытались атаковать одиночный ““ирпиц”. јтака производилась на кормовых углах, как наименее опасных с точки зрени€ зенитного огн€, в результате, скорость сближени€ “этажерок” с линкором составл€ла всего 30 узлов — меньше чем у торпедных катеров! ѕопав под ураганный зенитный огонь, британцы не смогли атаковать столь быстроходный маневрирующий корабль. ¬се 24 выпущенные торпеды прошли мимо цели. ќтветным огнем было сбито два “јльбакора”, а на вернувшихс€ с задани€ самолетах имелись убитые и раненые. Ѕой окончилс€. ““ирпиц”, ид€ на 29 узлах против ветра, растворилс€ в тумане и снежных зар€дах. Ќадо признать, “этажеркам” здорово повезло. —истема ѕ¬ќ немецких линкоров была организована так, словно еЄ делали не арийцы, а унтерменши. ƒва сухопутных “ оммандогерата”, управл€вшие зенитным огнем на кормовых углах безо вс€кой стабилизации и противоосколочного бронировани€. ¬ результате фашисты расплатились за свою жадность по полной. Ѕудь на месте “Ѕисмарка” американский линкор (где каждый “Ѕофорс” имел собственный гиростабилизированный пост наведени€ с аналоговым компьютером, а п€тидюймовые зенитные снар€ды оснащались встроенным мини-радаром)... омментарии излишни. “орпеда, заклинивша€ рули, — редка€ случайность. ¬от лишь несколько примеров повреждений линкоров без каких-либо фатальных последствий: “¬итторио ¬енето” (март 1941 г.). ѕопадание торпеды в район правого гребного винта, осложненное серией близких разрывов авиабомб. Ћинкор прин€л 3500 тонн воды. —пуст€ два часа аварийные партии локализовали поступление воды, был дан малый ход. ≈ще через час удалось довести ход до 16 уз. Ћинкор самосто€тельно вернулс€ в базу, ремонт зан€л 4 мес€ца. “орпедирование “Ћитторио” (июнь 1942 г.). 1600 тонн воды + 350 тонн контрзатоплени€ дл€ выравнивани€ крена и дифферента. ¬ернулс€ в базу своим ходом. —пуст€ 1,5 мес€ца возвращен в строй. ѕовторное торпедирование “¬итторио ¬енето” (декабрь 1941 г.). ѕопадание 533 мм торпеды с подлодки “”рге” в район кормовой башни √ . ѕрин€то 2032 тонны воды. Ћинкор вернулс€ в базу своим ходом, ремонт 4 мес€ца. “орпедирование “Ќорт эролайн” (август 1942 г.). янки подробно описали событи€ того дн€. ”тверждают, что им это совершенно не понравилось. ’од упал до 18 узлов, погибло 5 мор€ков, оказались затопленными погреба носовых башен √ , повреждены три броневые плиты, в океан вылилось 528 тонн нефти (8%). —тоит заметить, боева€ часть торпеды €понской подлодки (400 кг) была вдвое мощнее, чем авиационные торпеды “этажерок”. јварийные партии выправили крен за 6 минут. Ћинкор ушел на атолл “онгатабу (где-то на краю света), где прошел двухдневный эрзац-ремонт. ќттуда выдвинулс€ через океан в направлении ѕерл-’арбора, основной ремонт зан€л 2 мес€ца.

Ћинкор "ћэрилэнд", поврежденный авиационной торпедой у —айпана

—ледующее — торпедирование “ямато” подлодкой “—кейт” (декабрь 1943 г.). ѕрин€то 3000 тонн воды, затоплен артиллерийский погреб кормовой башни √ . Ћинкор вернулс€ через океан в японию своим ходом. –емонт: €нварь — март 1944 г. ¬от така€ любопытна€ статистика. –азумеетс€, кто-то с нескрываемым злорадством припомнит “Ѕархэм” и “–ойал ќук”, а также быструю гибель Ћ “ѕринц оф ”элс”. „то ж, всем скептикам стоит ознакомитьс€ с историей этих кораблей, обратив особое внимание на даты их закладки. ѕервые два — дредноуты ѕервой мировой. —троились в эпоху, когда угроза из-под воды считалась пренебрежимо малой, а о ѕ“« никто даже не задумывалс€. “ѕринц ”эльский” (как и все Ћ типа “ инг ƒжордж V”) — временное решение оролевского флота. ”цененные линкоры эконом-класса, объективно считавшиес€ худшими среди всех капитальных кораблей позднего периода. ” них было множество недостатков, одним из которых была слаба€ ѕ“«. ¬ среднем ширина их противоторпедной защиты была на 2 метра меньше, чем у немецкого “Ѕисмарка”. », конечно же, рокова€ случайность. ќдно из шести попаданий пришлось в район гребного вала по левому борту. ѕродолжа€ вращатьс€, деформированный вал “разворотил” всю подводную часть корпуса, что и привело к фатальным последстви€м. ѕротиворечивый пример — потопление суперавианосца“—инано” (Ћ типа “ямато” с перестроенной верхней палубой). орабль погиб, продемонстрировав удивительную живучесть. ќн, как ни в чем ни бывало, семь часов шел своим ходом, получив четыре торпеды, и все в один борт! ѕотом остановилс€ и затонул. ѕочему затонул “—инано”? ѕотому что он был не достроен, а его водонепроницаемые переборки не были герметизированы. Ѕыстрой гибели немало способствовали действи€ команды “—инано”. ¬прочем, обвин€ть мор€ков не за что. ќни ступили на палубу секретного авианосца всего за пару дней до выхода в море и банально не знали даже плана отсеков! ”дивительную непотопл€емость и боевую стойкость продемонстрировали “ямато” и “ћусаси”. —огласно хронике их последних сражений, показаний американских пилотов и выживших членов экипажей, линкоры выдержали по шесть попаданий торпед, сохранив ход, электроснабжение и частичную боеспособность. “очный предел их стойкости не установлен: в “ћусаси” попало до 20 торпед. ¬ “ямато” — 11, не счита€ многочисленных разрывов авиабомб.

ќна утонула

—татистика свидетельствует следующее. ќдиночные попадани€ торпед не могли представл€ть смертельной угрозы крейсерам и линкорам ¬торой мировой. »звестны случаи возвращени€ кораблей с проломленным бортом и полностью оторванной носовой оконечностью (“Ќовый ќрлеан”). „то до роковых совпадений и поврежденного рулевого управлени€ — веро€тность такого событи€ была на пор€док ниже, чем прин€то считать у современных любителей военной истории.

рейсер "Ќовый ќрлеан" не собираетс€ сдаватьс€

√лава номер два. Ѕомбы ќпытные эксперты знают реальное положение дел. ¬ступа€ в дискуссию, они многозначительно произнос€т: “ƒев€тое сент€бр€ 1943 года”. ¬ тот день немецкие бомбардировщики поставили точку в извечном противосто€нии снар€да и брони. азавшийс€ непотопл€емым, новейший италь€нский Ћ “–ома” был уничтожен с помощью управл€емых бомб. ѕервый «‘риц-X» ударил в палубу полубака между 100 и 108 шпангоутами, прошЄл через отсеки конструктивной подводной защиты и взорвалс€ в воде под корпусом корабл€. ¬зрыв привЄл к огромным разрушени€м подводной части линкора, и туда стала поступать забортна€ вода. ¬ считанные минуты она затопила кормовое машинное отделение, третью электростанцию, седьмое и восьмое котельные отделени€. ѕовреждение кабелей вызвало многочисленные замыкани€ и возгорани€ электрооборудовани€ в кормовой части. орабль покинул строй соединени€, резко сбавив ход. ¬ 16:02 второй «‘риц» добил линкор: бомба поразила его в палубу полубака по правому борту между 123 и 136 шпангоутами, прошла через все палубы и взорвалась в носовом машинном отделении. Ќачалс€ пожар, который привЄл к детонации носовой группы артиллерийских погребов. Ќа этом истори€ “–омы” закончилась. » началась друга€ истори€. ќдновременно с “–омой” две управл€емые бомбы поразили однотипный Ћ “Ћитторио”. ѕервый удар пришелс€ в палубу полубака в районе 162 шпангоута. Ѕомба пронзила корабль и вышла сквозь борт, сдетонировав в воде. ѕовреждению подверглось 190 кв. метров обшивки в подводной части корпуса. ѕоступление воды составило 830 тонн (еще 400 прин€ли дл€ выравнивани€ крена и дифферента). —ледующа€ бомба ударила в воду р€дом с линкором, вызвав частичную разгерметизацию обшивки по левому борту. “Ћитторио” пришел своим ходом на ћальту, откуда отправилс€ в район —уэцкого канала, где подвергс€ интернированию (18.09.1943 г.).  Ќемцы лютовали не на шутку. ¬ том же мес€це под удар управл€емых бомб попал британский “”орспайт”. ¬етеран обеих мировых войн €вно не ожидал такого подарка судьбы. Ѕомба пробила линкор насквозь, проделав в его днище 6-метровую пробоину, сквозь которую поступило 5000 тонн забортной воды. Ѕлизкий разрыв другого “‘рица” повредил противоторпедную защиту линкора, треть€ бомба взорвалась на рассто€нии, не причинив “”орспайту” вреда. Ќесмотр€ на т€желые повреждени€, потери среди экипажа “”орспайта” оказались невелики: всего 9 погибших и 14 раненых. ѕотер€вший ход линкор был эвакуирован на ћальту, откуда был переведен в јнглию. „ерез полгода “”орспайту” была возвращена боеспособность. 6 июн€ 1944 года, корабль первым открыл огонь по немецким укреплени€м в Ќормандии. ¬ывод очевиден: даже применение управл€емых бомб не гарантировало победы в морском бою. ѕочему управл€емых? Ёто позвол€ло сбрасывать бомбы с огромных высот (до 6000 м), чтобы их скорость в момент встречи с целью достигала скорости звука. —упербоеприпас особой конструкции (массив из закаленной стали) массой 1380 кг. Ќе каждый бомбардировщик мог подн€ть и прицельно сбросить “‘риц-’”! » что же? Ѕолее крупный и современный “Ћитторио” отделалс€ умеренными повреждени€ми, без потери хода и боеспособности. «аслуженный старик “”орспайт” пострадал сильнее, однако даже он осталс€ на плаву, а его экипаж не понес сколько-нибудь заметных потерь. ¬ унисон прозвучит истори€ с повреждением “¬итторио ¬енето”. 5 июн€ 1943 года, во врем€ сильнейшей бомбардировки —пеции, в пришвартованный линкор попало две 908-кг бронебойные бомбы, сброшенные американским B-24. ѕервый удар пришелс€ в район первой 381-мм башни (159-ый шпангоут). Ѕомба пробила все палубы, цилиндры подводной защиты и, не взорвавшись, ушла на дно. ¬торое попадание имело серьезные последстви€: удар пришелс€ по левому борту возле шпилей, в районе 197 шпангоута. Ѕомба прошла через все корабельные конструкции и взорвалась под днищем. “¬итторио ¬енето” немедленно взорвалс€ и затонул. „ерта с два! “¬итторио ¬енето” ушел своим ходом в √еную. –емонт зан€л один мес€ц. Ќа основе вышеприведенных фактов рождаетс€ строга€ статистика: ¬ результате четырех атак и дев€ти сброшенных бомб (семь “фрицев” и пара бронебойных 2000-фунтовок) смог быть потоплен всего один линкор (“–ома”). » это — результат воздействи€ могучих боеприпасов, сбрасываемых с больших высот и предназначенных непосредственно дл€ борьбы с высокозащищенными объектами! Ќанесение критических повреждений достигалось лишь в случае пр€мого попадани€ в район погребов боезапаса (самый опасную часть боевого корабл€). ќднако, на практике веро€тность попадани€ “фрица” в линкор не превышала 0,5. ƒл€ неуправл€емых бомб это значение было меньше на два пор€дка: высотное бомбометание по движущимс€ корабл€м было бесполезным расходом боеприпасов. „то уж говорить про обычные “фугаски” и попытки бомбить линкоры с малых высот! ¬ысокозащищенные корабли эпохи ¬ћ¬ чихали на такие угрозы. ¬ апреле 1944 года, в ходе рейда британских авианосцев к аа-фьорду, в линкор ““ирпиц” попало дев€ть бомб. јнгличане применили весь спектр авиационных вооружений: 500-фунтовые “фугаски”, полубронебойные бомбы, могучие 726-кг “пенетраторы” и даже 600-фн. глубинные бомбы.  Ѕомбардировка не прибавила красоты, однако линкор не собиралс€ тонуть, не взорвалс€, не сгорел и даже сохранил часть боеспособности. Ќи одна из бомб не смогла пробить главной бронепалубы. ќсновные проблемы доставили не столько бомбы, сколько открывшиес€ от сотр€сений старые раны — последстви€ предыдущей атаки мини-субмарин. ќсколками сильно побило находившуюс€ на верхней палубе прислугу зенитных орудий. —ледующий налет 42 “Ѕарракуд” в сопровождении 40 истребителей (операци€ ““алисман”) окончилась безрезультатно. јсы оролевских ¬¬— добились 0% попаданий в неподвижный линкор. — аналогичным результатом завершилс€ августовский рейд четырех авианосцев к месту сто€нки ““ирпица” (операци€ “√удвуд”). Ќаверн€ка кто-то задастс€ очевидным вопросом: если линкор малоу€звим дл€ ударов в надводную часть корпуса, почему британцы не использовали торпеды? ѕотому что немцы, в отличие от “макаронников” (“аранто) и американских €хтсменов и любителей гольфа (ѕерл-’арбор), не забывали устанавливать противоторпедную сеть. –аз уж прозвучало про ѕерл-’арбор, можно вспомнить старую “јризону”. –жавое ведро 1915 года постройки, с горизонтальной защитой по стандартам ѕеровой мировой (главна€ бронепалуба 76 мм). Ќесчастный корабль попал под удар 800-килограммовой бомбы, переделанной из 356-мм бронебойного снар€да. »з той же серии истори€ с советским “ћаратом”. ¬ рамках текущего разговора этот пример не имеет смысла. Ѕэттлшипы позднего периода не €вл€лись “абсолютным оружием”. Ѕолее того, в определенный период (до по€влени€ зенитных ракет), возросла веро€тность их гибели от воздействи€ высокотехнологичных авиационных боеприпасов. Ќо это была всего лишь ¬≈–ќя“Ќќ—“№. ¬се легенды о “фрицах” и “фанэрных этажерках”, €кобы изменивших расклад сил на море и обесценивших капитальные корабли — лозунги “диванных экспертов”, которым лень открыть книгу и ознакомитьс€ со статистикой боевых повреждений кораблей ¬ћ¬. ѕо факту, даже применение самых мощных супербоеприпасов не гарантировало победы над плавучими крепост€ми. Ѕолее того, теори€ веро€тности всегда была на стороне линкоров. — учетом их значительных размеров и непрерывной эволюции, шанс их выживаемости в бою непрерывно возрастал. Ѕлест€щий пример — британский Ћ “¬энгард” (1940-46 гг.), впитавший в себ€ опыт обеих мировых войн. ѕопасть — не значит пробить. ј если пробьешь — не факт, что выведешь из стро€. 3000 тонн противоосколочных переборок. ¬осемь электрогенераторов, рассредоточенных в изолированных отсеках по всех длине корабл€. „ередование котельных и турбинных отделений в “шахматном пор€дке”. –азнесение линий гребных валов на 15 метров. –азвита€ система откачки и контрзатоплений, шесть независимых постов борьбы за живучесть. ƒистанционное управление вентил€ми паропроводов — турбины “¬энгарда” могли работать в полностью затопленных отсеках! » все это великолепие было подкреплено максимально возможной конструктивной защитой с 350-мм по€сом и 150-мм палубой цитадели. «амучаешьс€ такого топить.

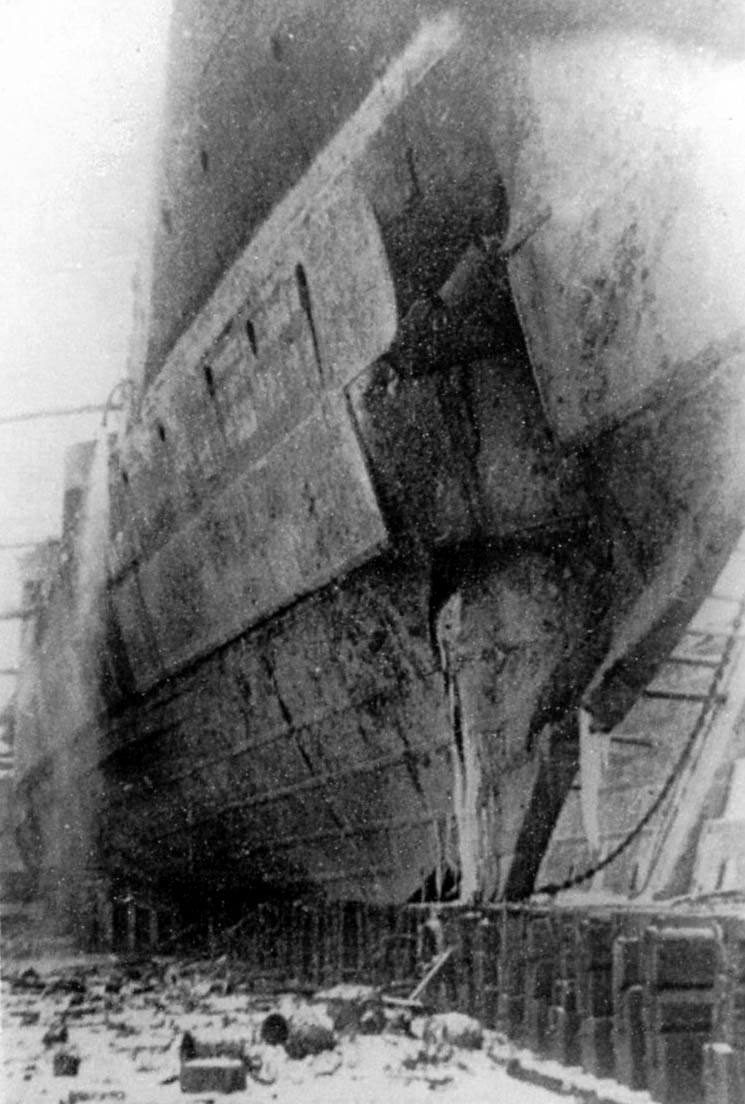

—пуск "¬энгарда" на воду

|

—ери€ сообщений "иностранный":

„асть 1 - √ибель морской легенды 3-го рейха.

„асть 2 - Ћинкор против авианосца. ’роники морского бо€

...

„асть 4 - Ћучшие ‘регаты на 1 ма€ 2013г.

„асть 5 - ћорска€ мощь 21 века.

„асть 6 - Ѕоевые победы над военными корабл€ми.

|

ћетки: мор€к и море |

»стори€ штурманского дела и мореплавани€. |

ƒневник |

≈ще об одной офицерской профессии стоит рассказать подробнее. ≈е представителей называли по-разному, например "пилотами". ќднако впоследствии у мор€ков утвердилс€ термин "штурман" (от голландского stur — руль и man — человек). ”казать капитану выгодный курс, определить место корабл€ в море, его скорость, продолжительность плавани€, наносить на карту навигационные опасности, следить за исправностью навигационных приборов — вот далеко не полный перечень задач штурманской службы. –ешение их требовало знаний навигации, мореходной астрономии, а также умени€ пользоватьс€ соответствующими инструментами, картами и пособи€ми, то есть полноценным штурманом мог быть только достаточно образованный и трудолюбивый человек.

Ќа заре океанского мореплавани€, когда знани€ и опыт по судовождению передавались от отца к сыну или особо доверенному ученику и многое в штурманской службе зависело от индивидуального мастерства, к штурманам относились с должным почтением. Ќо по мере того, как печатные руководства и инструкции размножались в типографи€х ≈вропы, а навигационные приборы совершенствовались, штурманска€ служба тер€ла свой престиж. “очнее говор€, представители "благородного" сослови€, не жела€ корпеть над математикой, астрономией и прочими премудрост€ми штурманской науки, сочли возможным уступить их лицам "низкого" происхождени€".

¬се это порождало некую стену отчужденности между военнослужащими и штурманами.

онстантин ћихайлович —танюкович так описывал положение штурмана на корабл€х русского флота: "ƒл€ привилегированных патрициев, флотских офицеров отличи€ и почести, так сказать, сливки службы, а дл€ плебе€ штурмана — вечное подчиненное положение, труженическа€ ответственна€ работа и ничего впереди... ‘лотские офицеры гнушались "подлым" недвор€нским цифирным делом (недаром и штурманов презрительно называли "цифирники")... Ќи один из мор€ков не подумал бы выдать дочь за штурманского офицера. Ќачальство третировало штурмана с презрительной грубостью, сослуживцы — с небрежным превосходством. ¬ старину про штурмана даже была сложена песенка:

Ўтурман! ƒальше от комода!

Ўтурман! „ашку разобьешь!

Ёто был обыкновенно молчаливый, загнанный человек, зачастую выпивавший, с грубыми манерами, вечный труженик, педантичный морской служака, молча и, по-видимому, без ропота т€нувший л€мку и переносивший грубости капитанов старого закала, но в глубине души оскорбленный и нередко ожесточенный, питавший глухую и непримиримую вражду ко всем флотским, только потому, что они флотские."

Ќеслучайно госпожа ѕростакова из фонвизинской комедии "Ќедоросль" полагала, что географи€ не двор€нска€ наука. »зучение ее она считала об€занностью извозчиков.

ѕервоначально на корабл€х русского флота в плавании существовало три штурманских вахты. ¬ шканечном журнале каждый штурман делал свои записи и отмечал результаты своих обсерваций. “ака€ практика порождала зачастую весьма существенный разброс данных, так как штурманы вели наблюдени€ и расчеты независимо друг от друга. ¬ начале XIX века была введена должность старшего штурмана, который руководил работой трех своих помощников. Ѕыли также прин€ты некоторые меры по см€гчению дискриминации штурманской профессии. Ўтурманам прибавили оклад, а командирам кораблей предоставили право переводить особо отличившихс€ штурманов в категорию флотских офицеров (военнослужащих). », наконец, штурманов вместе с другими "художественными" офицерами допустили в офицерскую кают-компанию .

25 €нвар€ — ƒень штурмана и Ўтурманской службы ¬ћ‘. Ётот праздник был введен в 1966 году, а его дата тесно св€зана с созданием регул€рного флота. Ќа рубеже XVII и XVIII веков в –оссии было еще очень мало кораблей, но уже тогда возникла остра€ потребность в морских специалистах. » вот, указом ѕетра I от 14 (25) €нвар€ 1701 года в ћоскве была открыта Ўкола математических и навигацких наук. ¬ ней впервые в нашей стране стали на научной основе преподавать и разрабатывать теорию кораблевождени€. Ётот день и стал датой основани€ Ўтурманской службы –оссийского флота.

ѕрогресс цивилизации и экономики в ≈вропе вызвал бурное развитие судоходства. XV веку в ѕортугалии создаютс€ каравеллы, способные совершать многомес€чные плавани€. Ќачинаетс€ эпоха ¬еликих географических открытий. ¬ это врем€ резко возрастает роль штурмана, от мастерства которого зависела безопасность, своевременное прибытие судна в назначенный порт, а значит и успех каждой заморской экспедиции.

Ќа фоне этой огромной ответственности вопиющим парадоксом выгл€дело положение штурманов в корабельной иерархии. »х кропотлива€, повседневна€ работа считалась неблагородной и недостойной знатных людей. — 1745 года јдмиралтейств-коллеги€ запретила двор€нам проходить службу в штурманах. ¬плоть до 1757 года они относились к унтер-офицерам, питались из общего котла с командой и подвергались телесным наказани€м. » только в 1885 году произошла коренна€ реорганизаци€ штурманской службы, в результате которой на должности штурманов стали назначать морских офицеров.

ѕериплии

огда в далекой древности человек впервые вышел к океану, он был поражен и испуган его безбрежными просторами. Ќо однажды сурова€ необходимость и врожденное любопытство заставили его выйти в море, чтобы посмотреть, что там за далеко вдающимс€ в море мысом или недалеким островом. Ёто и были первые шаги мореходства и штурманской профессии. ѕервые плавани€ совершались вдоль берегов. Ќо шло врем€, накапливались опыт и знани€, их надо было как-то зафиксировать, чтобы передавать последующим поколени€м. “ак возникли первые лоции, тогда их называли «перипли€ми».

Ќаибольший интерес дл€ нас представл€ет перипл ѕонта ≈вксинского. ≈го автор ‘лавий јрриан в первой половине 130-х годов совершил плавание вдоль берегов „Єрного мор€ и составил их описание. ќн привел названи€ прибрежных городов и рассто€ни€ между ними указал опасности морского пути и места удобных сто€нок. —реди этих фактических данных по€вл€ютс€ и фрагменты известных мифов, например, о корабле јрго, о вершине, к которой был прикован ѕрометей или рассказ об острове «меиный, где находилось св€тилище јхилла. ѕривод€тс€ сведени€ о народах ¬осточного ѕричерноморь€ и имена их правителей.

ѕортуланы, вагенеры и морские атласы

арта (1375 года), выполненна€ на основе стандартного портулана

¬ XII веке по€вились карты-лоции, которые назывались портуланами. Ќа них показывали порты, острова, заливы и реки, а малоизученные районы заполн€ли изображени€ми мифических чудовищ. ќсновой дл€ портуланов служил качественный пергамент из овечьей шкуры размером примерно 100×60 см. ћногие портуланы имели масштабную линейку и сетку румбов, а направление «север — юг» соответствовало не географическим, а магнитным меридианам. ѕортуланы изготавливались тыс€чами, но к насто€щему времени их сохранилось не более полутора сотен, в том числе четыре магрибского происхождени€.

ѕервоначально портуланы имели восточную ориентацию. ѕо представлению древних далеко на востоке находилс€ «ѕруд —олнца» — современное аспийское море, из вод которого поднималось животвор€щее небесное светило. ¬ противоположной стороне — на западе, помещалось «царство теней». “ам жил бог ќкеан, и ни одному из смертных не было возврата из его владений. ѕо по€вившимс€ позднее библейским предани€м на востоке находилс€ рай, откуда ожидалось второе пришествие ’риста. Ёти веровани€ оказались настолько сильны, что север стали помещать в верхней части карты только с XIV века.

¬ XVI столетии портуланы стали уходить в историю. ¬ 1569 году фламандский математик и картограф ћеркатор составил свою первую карту в равноугольной цилиндрической проекции, а голландский картограф и мореплаватель Ћука ¬агенер, издававший карты, которые стали во всем мире называть вагенерами, ввëл в обиход морской атлас. Ёто был крупный шаг в науке навигации и картографии, который не утратил своего значени€ и до наших дней. »нтересно, что в изданный в 1592 году атлас ¬агенара была включена крупномасштабна€ карта берегов Ѕелого мор€ и Ћедовитого океана.

арта — вагенер усть€ “емзы

ѕервые гидрографические исследовани€ и морска€ культура поморов

— развитием мореплавани€ стала складыватьс€ и одна из важнейших штурманских наук — гидрографи€. ћы можем гордитьс€ тем, что одним из древнейших «гидрографов» был русский кн€зь √леб, сделавший зимой 1068 года по льду промеры ширины и глубины ерченского пролива. ћраморна€ плита (“мутарака́нский ка́мень) с высеченными на ней результатами этих промеров была найдена в 1792 году на “аманском полуострове. Ќа севере русские поморы издавна устанавливали по берегам опознавательные знаки в виде крестов, груд плавника или камней, известных под названием «гурий».

Ќадпись на “мутараканском камне с результатами промеров ерченского пролива

ѕоморы пользовались магнитным компасом еще в XIII—XIV веках, они и положили у нас начало переходу к штурманским методам судовождени€. —амобытна€ морска€ культура северного поморь€ позволила создать и первые чисто слав€нские прообразы морских карт. ѕодтверждением этому €вл€етс€ карта голландца »саака ћассы, изданна€ в 1609 году. ќна досталась ему от русского помора. Ќа карте ћассы обозначен остров ¬айгач, а Ќова€ «емл€ разделена на два острова. ѕодобные карты, их называли «чертежи», делали без градусной сетки и обозначени€ масштаба.

ƒл€ их составлени€ расспрашивали бывалых людей о том, какие пункты в какой стороне наход€тс€ и на сколько дневных переходов удалены. “ак с помощью «сведомцев» и «бывальцев» рождались «расспросные карты». ¬ 1627 г. была составлена « нига Ѕольшому чертежу», в которую была включена «–оспись поморским рекам берегу Ћедовитого океана». ” поморов навигационный опыт закрепл€лс€ и в рукописных лоци€х. ¬ них подробно описывались не только береговые приметы, но и направлени€ ветров, распор€док приливных течений, правила предсказани€ погоды по цвету морской воды, облакам и оттенкам неба.

ѕервые гидрографические работы у нас начались в 1696 году при создании јзовского флота. —оставление карт тогда считалось делом государственной важности, им занимались выпускники Ќавигацкой школы и ћорской академии. ќни же заложили основы развити€ в –оссии морской навигации и мореходной астрономии, а также прославили русскую науку беспримерными подвигами и выдающимис€ открыти€ми. —реди них грандиозное по масштабу и значению картографирование северного и восточного побережь€ –оссии от јрхангельска до усть€ јмура.

¬клад русских мор€ков и ученых в развитие мореплавани€

—лово «штурман» стали употребл€ть у нас только с 1697 года, да и то в форме «стюрман». ¬ 1714 году в книге «√енеральные сигналы» упоминаетс€ «штюрман», а современна€ форма «штурман» впервые была употреблена в ћорском уставе 1720 года. ќгромным вкладом в Ўтурманскую науку стали крупные географические открыти€ русских мор€ков. Ѕлагодар€ им с карты ћира исчезло множество белых п€тен и ошибок. ќ подвигах мор€ков, об их славе говор€т многочисленные русские имена и названи€ на карте мира.

разработке теоретических вопросов мореплавани€ были привлечены многие известные ученые ѕетербургской академии наук. Ќапример, работы Ћ. Ёйлера позволили существенно повысить точность определени€ долготы места. Ќеоценимый вклад в развитие штурманской науки внес ћ.¬. Ћомоносов. ¬ 1759 году он впервые указал на необходимость создани€ теории «емного магнетизма, изучени€ морских течений, научного предсказани€ погоды. ƒл€ накоплени€ мореходного опыта он предлагал издавать книги с описанием всех плаваний. “аким образом, к концу XVIII века кораблевождение получило серьезную научную основу.

¬ 1815 году ».‘. рузенштерн прин€лс€ за разбор громадной массы сведений о плавани€х в южных мор€х. —трого сортиру€ собранные материалы по степени их достоверности, он создал «јтлас южного мор€», который был издан в 1823 году и сразу признан учеными и мор€ками всего мира. — тех пор многие поколени€ русских мореплавателей достойно продолжали заложенную ».‘. рузенштерном традицию — служить флоту и науке, что значительно обогатило практику кораблевождени€ и штурманское дело.

ѕам€тник ѕ. . ѕахтусову

¬ начале XIX века дл€ повышени€ точности морских обсерваций стали указывать веро€тные пределы погрешности измерений. ¬первые это сделал подпоручик корпуса флотских штурманов ѕетр узьмич ѕахтусов. “рудности и лишени€ во врем€ пол€рных исследований оборвали его жизнь в 36 лет. Ќо и за этот короткий срок он успел составить точное описание Ќовой «емли и собрать огромный материал дл€ лоции арского мор€. ќтдава€ должное заслугам ѕ. . ѕахтусова, штурмана –оссийского ¬оенно-ћорского флота собрали средства, на которые в 1886 году ему был установлен пам€тник в ронштадте.

ќтечеству, ‘лоту и Ќауке

¬озникновение новых фундаментальных знаний и стремительное развитие вычислительной техники привели к существенным изменени€м и в прикладных науках кораблевождени€. Ќеизменными остаютс€ только общие принципы и традиции российской штурманской службы. ¬ажнейшим из них и актуальным дл€ всех эпох мореплавани€ стало положение о том, что первым штурманом на корабле €вл€етс€ его командир. Ётот принцип был закреплен еще в ћорском уставе 1720 года. ј благороднейшей традицией российских морских офицеров €вл€етс€ беззаветное служение ќтечеству, ‘лоту и Ќауке!

—ери€ сообщений "русско-российский ":

„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.

„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956

...

„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году

„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.

„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.

„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.

|

ћетки: мор€к и море |

—троительство линкоров в –оссии-———–. |

ƒневник |

ѕредисловие

оррупци€ в ведомстве великого кн€з€ јлексе€ јлександровича, брата јлександра “ретьего, достигла таких астрономических масштабов, что броневые листы кораблей скрепл€лись дерев€нными втулками. Ќевзрывающиес€ снар€ды и ÷усимский погром – таковы, вкратце, результаты работы ћорского ведомства, возглавл€емого великим кн€зем. Ќикто не сделал дл€ поражени€ –оссии в –усско-японской войне больше, чем этот человек.

”же набило оскомину упоминание о том, что русский крейсе𠫬ар€г» был построен в —Ўј. азалось бы, ничего странного в этом нет. рейсер был заказан, оплачен и построен в срок - где здесь есть преступление?

ќднако, крайне редко упоминаетс€ о том, что второй участник легендарного бо€ при „емульпо - канонерска€ лодка « ореец» - была построена на верфи Bergsund Mekaniksa в Ўвеции.

√оспода, позвольте один вопрос: „то-нибудь вообще строилось в –оссийской »мперии на рубеже XIX–XX веков?

Ѕронепалубный крейсер «—ветлана», место постройки - √авр, ‘ранци€;

Ѕронепалубный крейсер «јдмирал орнилов» - —ен-Ќазер, ‘ранци€;

Ѕронепалубный крейсер «јскольд» - иль, √ермани€;

Ѕронепалубный крейсер «Ѕо€рин» - опенгаген, ƒани€;

Ѕроненосный крейсер «Ѕа€н» - “улон, ‘ранци€;

Ѕроненосный крейсер «јдмирал ћакаров», построен на верфи «‘орж & Ўантье», ‘ранци€;

Ѕроненосный крейсер «–юрик», построен на верфи «¬иккерс» в Ѕарроу-инн-‘Єрнесс, јнгли€;

Ѕроненосец «–етвизан», построен компанией «”иль€м рэмп & —анс», ‘иладельфи€, —Ўј;

Ѕроненосец «÷есаревич» - построен в Ћа-—ейн-сюр-ћер во ‘ранции…

Ёто могло быть смешно, если бы дело не касалось нашей –одины. —итуаци€, при которой половина отечественного флота строилась на иностранных верф€х, €сно указывала на крутые проблемы в –оссийской »мперии в конце XIX – начале XX веков: отечественна€ промышленность находилось в глубоком упадке и стагнации. ѕодчас ей были не под силу даже простейшие эсминцы и миноносцы – практически все они строились за рубежом.

—ери€ миноносцев « ит» («Ѕдительный»), место постройки - верфь ‘ридриха Ўихау, Ёльбинг, √ермани€;

—ери€ «‘орель» («¬нимательный»), строились на заводе ј. Ќормана во ‘ранции;

—ери€ «Ћейтенант Ѕураков» - «‘орж & Ўантье» и завод Ќормана, ‘ранци€;

—ери€ эсминцев «»нженер-механик «верев» - верфь Ўихау, √ермани€.

√оловные миноносцы серий «¬садник» и «—окол» - построены в √ермании и, соответственно, в ¬еликобритании; миноносец «ѕернов» - завод ј. Ќормана, ‘ранци€; «Ѕатум» - верфь ярроу в √лазго, ¬еликобритани€; «јдлер» - верфь Ўихау, √ермани€…

”важаемые господа-товарищи, то, что здесь написано есть просто крик души. огда либеральна€ общественность вновь запоет песнь том, как хорошо и правильно шло развитие –оссии в начале века, а потом пришли прокл€тые «коммун€ки» и все «запороли» - не верьте ни единому слову этих прохвостов.

Ѕронепалубный крейсе𠫬ар€г» из јмерики, и броненосный крейсер «јдмирал ћакаров», строившийс€ во ‘ранции, - вот истинна€ картина тех событий. ѕеред ѕервой мировой –оссийска€ »мпери€ закупала за рубежом все – от кораблей и аэропланов до стрелкового оружи€. — такими темпами развити€ мы имели все шансы продуть и следующую, вторую по счету мировую войну, навсегда исчезнув с политической карты мира. счастью, судьба распор€дилась иначе.

—трана под названием —оветский —оюз научилась все делать самосто€тельно.

—ага о не построенных линкорах

ѕо необъ€тным просторам »нтернета гул€ет презабавный плакат-демотиватор следующего содержани€:

√”Ћј√ и линкоры – это сильно. ¬прочем, автор плаката кое в чем прав: —оветский —оюз действительно не спустил на воду и не ввел в строй ни одного линкора (несмотр€ на то, что дважды принималс€ за их строительство).

аким контрастом на фоне этого выгл€д€т достижени€ дореволюционного отечественного кораблестроени€!

¬ период с 1909 по 1917 гг. состав ¬ћ‘ –оссийской »мперии пополнилс€ 7 линкорами-дредноутами типов «—евастополь» и «»мператрица ћари€».

Ёто не счита€ недостроенного линкора «»мператор Ќиколай I» и четырех сверхдредноутов типа «»змаил», которые уже были спущены на воду и находились в высокой степени готовности – лишь ѕерва€ мирова€ война и –еволюци€ не позволили русским корабелам завершить начатое.

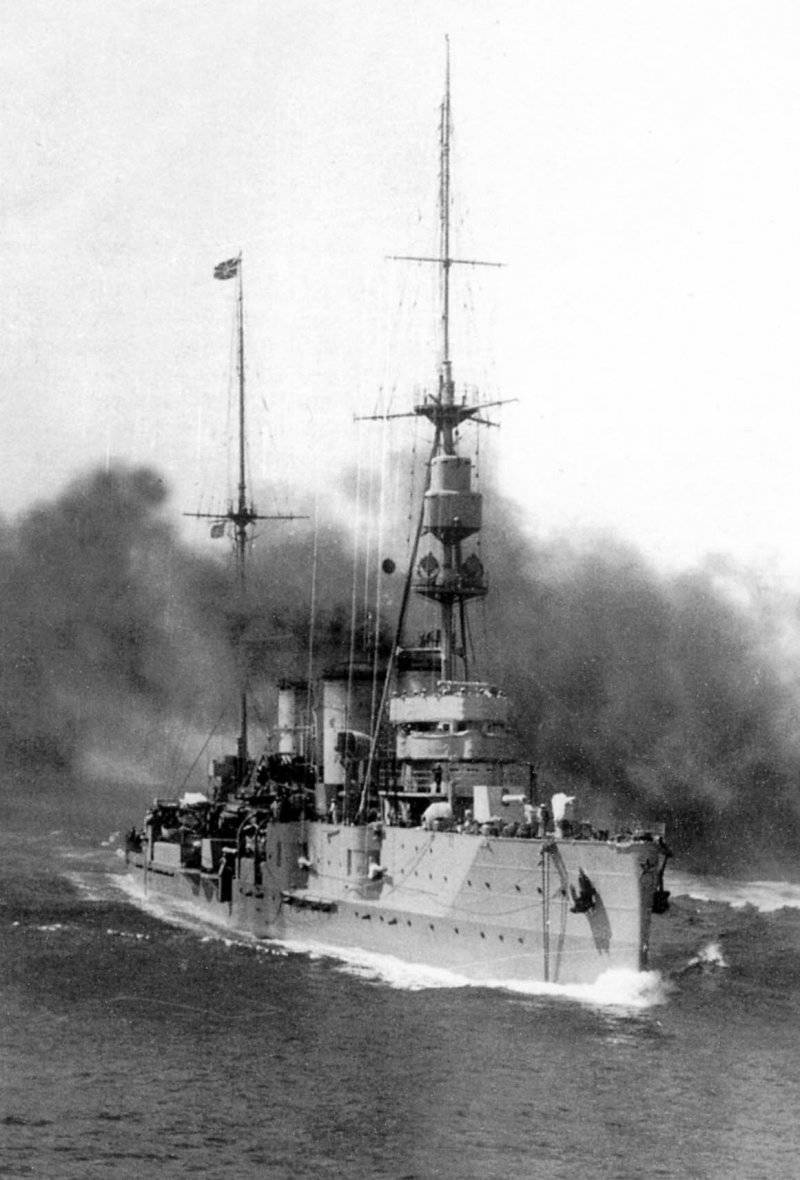

Ћинейный корабль "√ангут" - первый российский дредноут типа "—евастополь"

—урова€ правда заключаетс€ в том, что «—евастополь» и «»мператрицу ћарию» просто стыдно сравнивать с их ровесниками – британскими сверхдредноутами «ќрион», « инг ƒжордж V» или €понскими линейными крейсерами типа « онго». «—евастополь» и «»мператрица ћари€» строились по заведомо устаревшими проектами, а задержки в их строительстве, вызванные невиданной коррупцией в ћорском ведомстве, слабостью промышленности и общей неблагопри€тной обстановкой в стране, привели к тому, что к моменту вступлени€ в строй отечественные «дредноуты» были едва ли не слабейшими в мире.

√лавный калибр «—евастопол€» (305 мм) смотр€тс€ курьЄзом на фоне 343 мм стволов «ќрионов» или 356 мм артиллерии €понского « онго». „то касаетс€ брони – это был просто стыд: «цусимский синдром» и страх перед фугасными снар€дами вз€л вверх над здравым смыслом. » без того тонкую броню «размазали» по всему кораблю – это в то врем€, когда у «веро€тного противника» уже строились линкоры с 13,5 и 14-дюймовыми оруди€ми – один их снар€д мог прошить «—евастополь» насквозь и подорвать погреба боезапаса.

Ќемногим лучше был недостроенный «»змаил» - несмотр€ на солидную огневую мощь (12 х 356 мм – по этому параметру «»змаил» мог сравнитьс€ с лучшими зарубежными аналогами) и высокую скорость хода (расчетное значение - более 27 узлов), новейший российский супер-дредноут вр€д ли мог стать серьезным аргументом в споре с его британским ровесником « уин Ёлизабет» или €понским «‘усо». —лишком слаба брон€ – защищенность «»змаилов» была ниже вс€кой критики.

√овор€ об отечественном судостроении начала ’’ века, нельз€ не упом€нуть о легендарных «Ќовиках» - лучших в мире эсминцах на начало ѕервой мировой войны. „етыре отличные 102 мм пушки ќбуховского завода, котлы на жидком топливе, ход 36 узлов, возможность принимать на борт до 50 мин – «Ќовики» стали мировым эталоном при проектировании эскадренных миноносцев.

„то ж, «Ќовик» - то самое исключение, которое подтверждает общее правило. —лава «Ќовиков» была подобна падающей звезде – €рчайша€, но быстро погасша€ вспышка в непроницаемой черноте будней императорского ¬оенно-ћорского ‘лота.

ќстаетс€ констатировать очевидный факт: попытка дореволюционной –оссии стать морской державой с треском провалилась – недостаточно развита€ промышленность –оссийской »мперии проиграла «гонку вооружений» ведущим мировым державам.

слову, ———– дважды принималс€ за строительство линейных кораблей. ¬ отличие от «дореволюционных» линкоров, которые морально устарели еще на этапе закладки, советские проект 23 («—оветский —оюз») и проект 82 («—талинград») были вполне современными корабл€ми – мощными, сбалансированными и ничуть не уступавшими по совокупности характеристик зарубежным аналогам.

ѕервый раз достроить линкоры помешала война. Ќемало сказалась дореволюционна€ отсталость отечественной промышленности. »ндустриализаци€ только набирала обороты, и столь амбициозный проект оказалс€ «крепким орешком» дл€ советских корабелов – линкоры мало-помалу превращались в долгострой.

¬тора€ попытка была сделана вначале 1950-х – увы, эпоха дредноутов и жарких артиллерийских дуэлей неумолимо уходила в прошлое. ƒостройка «—талинградов» была отменена через пару лет после их закладки.

ѕокупал ли ———– корабли за рубежом?

ƒа, покупал. ѕеред войной —оюз приобрел недостроенный немецкий крейсер «Ћютцов» («ѕетропавловск») и лидер эсминцев «“ашкент», построенный в »талии по оригинальному проекту.

„то-то еще? ƒа.

Ќапример, у фирмы MAN были заказаны двадцать корабельных дизелей типа G7Z52/70 мощностью 2200 л.с. и типа G7V74 мощностью 1500 л.с. “акже дл€ флота были закуплены образцы гребных валов, рулевых машин, корабельные краски против обрастани€, чертежи 406-мм и 280-мм корабельных башен, бомбометы, гидроакустическа€ аппаратура…

Ќе нужно иметь «семи п€дей во лбу», чтобы пон€ть очевидную вещь – в предвоенные годы —оветский союз скупал “≈’ЌќЋќ√»»

¬се остальное он делал сам.

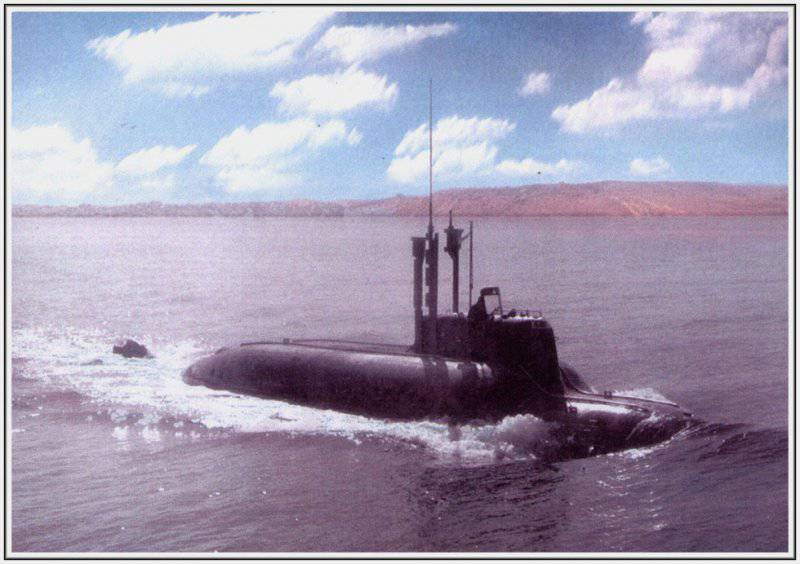

— началом ’олодной войны ситуаци€ прин€ла еще более жесткий оборот – в пр€мом противосто€нии с евро-атлантической цивилизацией —оюз мог рассчитывать только на себ€. ѕросто смешно представить атомный подводный ракетоносец дл€ ¬ћ‘ ———–, стро€щийс€ где-нибудь в британском √лазго или в американской ‘иладельфии.

» —оюз справилс€! ¬осстановив экономику и промышленность после страшной войны, ———– в 1960-е годы выкатил на просторы ћирового океана “ј ќ… ‘Ћќ“, от которого задрожали обе половинки «емли – в такт подводным ракетоносцам, покачивающимс€ у пирсов в √ремихе и бухте рашенинникова.

’орошо бы украсть на «ападе готовые технологии, да вот незадача, красть было нечего – то, что делал ———–, зачастую не имело аналогов в мире.

ѕерва€ в мире морска€ баллистическа€ ракета и еЄ подводный носитель; «поющие фрегаты» 61-го проекта – первые в мире корабли с полностью газотурбинной √Ё”; морска€ космическа€ система разведки и целеуказани€ «Ћегенда-ћ»…

ѕротивокорабельное ракетное оружие – здесь ¬ћ‘ ———– вообще не было равных.

”коризненна€ фраза «———– не построил ни одного линкора» может вызвать лишь гомерический хохот. —оветский —оюз умел строить подлодки из титана, авианесущие крейсера и гигантские атомоходы «ќрлан» - любой дредноут меркнет на фоне этих Ў≈ƒ≈¬–ќ¬ конструкторской мысли.

√оворить о каком-либо заимствовании с «апада просто не приходитс€ – советские корабли имели свой хорошо узнаваемый аутентичный облик, компоновку, размеры и специфический комплекс вооружени€. Ѕолее того, сам ¬оенно-ћорской ‘лот ———– представл€л собой единую альтернативу флотам западных стран (по умолчанию – ¬ћ— —Ўј). –уководство ¬ћ‘ ———– выработало совершенно оригинальную (и совершенно верную!) концепцию противодействи€ ¬ћ— —Ўј и смело придерживалс€ выбранного направлени€, создава€ специфические, до этого нигде невиданные, образцы военно-морской техники:

- большие противолодочные корабли - ракетные крейсера с гипертрофированным ѕЋќ-вооружением;

- т€желые авианесущие крейсеры;

- подводные лодки с крылатыми ракетами, т.н. «убийцы авианосцев»;

- ударные ракетные крейсера, известные как «оскал социализма»…

—оветска€ военно-морска€ мощь

”никальные корабли измерительного комплекса пр. 1914 «ћаршал Ќеделин», узлы сверхдальней океанской св€зи (низкочастотный импульс огромной мощности, направленный в земную кору, может быть прин€т даже на борту подлодки), малые ракетные корабли и «москитный флот», вооруженный немалыми ракетами (достаточно вспомнить, какой фурор в мире произвело потопление израильского «Ёйлата»).

¬се это - собственные технологии и собственное производство. Made in USSR.

то-нибудь наверн€ка задаст вопрос о больших десантных корабл€х проекта 775 – Ѕƒ этого типа строились в период с 1974 по 1991 год в ѕольше. ќтвет прост: это было чисто политическим решением, продиктованным желанием поддержать своего союзника по ¬аршавскому блоку.

—кажу больше – верфи ‘инл€ндии регул€рно получали заказы от ¬ћ‘ ———– – в основном дело касалось постройки буксиров и плавказарм. „исто экономические мотивы – советским верф€м было невыгодно возитьс€ с этой «мелочью», ведь на стапел€х —еверодвинска и Ќиколаева сто€ли атомные подлодки и “ј¬ –ы.

»звестна€ истори€ с покупкой станков фирмы TOSHIBA дл€ точной мехобработки винтов советских субмарин – не более чем курьез. ¬ конце-концов, купили станок, а не готовый эсминец или подлодку.

Ќаконец, ¬ћ‘ ———– никогда не гнушалс€ пользоватьс€ иностранной техникой, если речь шла о трофейных корабл€х.

—ери€ сообщений "русско-российский ":

„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.

„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956

...

„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец

„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году

„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.

„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.

„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.

|

ћетки: мор€к и море |

омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году |

ƒневник |

Ќа свой страх и риск действовал адмирал Ќ.ќ. Ёссен, решившись заблаговременно забросать минами ‘инский залив и тем самым предотвратить прорыв германского линейного флота к ѕетербургу. Ёто и спасло столицу –оссии от разрушени€ т€желыми крупповскими оруди€ми уже в первые часы ¬еликой войны…

Ќа свой страх и риск действовал адмирал Ќ.ќ. Ёссен, решившись заблаговременно забросать минами ‘инский залив и тем самым предотвратить прорыв германского линейного флота к ѕетербургу. Ёто и спасло столицу –оссии от разрушени€ т€желыми крупповскими оруди€ми уже в первые часы ¬еликой войны…

«ѕоздравл€ю Ѕалтийский флот с великим днем, дл€ которого мы живем, которого ждали и к которому готовились» - таковы чеканные строки приказа командующего Ѕалтфлотом адмирала Ќикола€ ќттовича Ёссена, изданного им 19 июл€ (1 августа) 1914 года в св€зи с началом ѕервой мировой войны.

ќфициальное объ€вление ее еще только витало в воздухе, дипломаты –оссии, √ермании, ‘ранции и јвстро-¬енгрии предпринимали отча€нные усили€, чтобы найти хоть какой-то компромисс и удержать мир на краю пропасти, коварно вырытой Ѕританской империей, одной из виновниц разразившейс€ катастрофы. ј балтийский флотоводец уже пон€л, что враг у ворот, и он об€зан исполнить св€щенный долг перед ќтечеством и государем. ƒолг же этот, как разумел его Ёссен, состо€л в том, чтобы немедленно, по собственному почину, привести флот в полную боевую готовность и предприн€ть превентивные шаги. “е шаги, которые не позвол€т германским военно-морским силам на Ѕалтике осуществить план сокрушени€ –оссии, рожденный в морском штабе принца √енриха – родственника германского императора.

ѕлан немцев был столь же коварен, сколь и незамысловат. »спользу€ фактор внезапности и превосход€щую более чем вдвое численность крупповских орудий, включавшей 15-дюймовые стволы башен главного калибра, немецкие дредноуты и миноносцы стремительно прорываютс€ в ‘инский залив и всей своей огневой мощью в считанные часы сметают с лица «емли столицу –оссийской империи с ее пригородом ÷арским —елом. ƒабы кайзер ¬ильгельм II смог немедленно продиктовать унизительный мир кузену Ќики, то бишь Ќиколаю II…

ј теперь вернемс€ к мудрым строкам приказа адмирала Ёссена: «ќфицеры и команда (такЌиколай ќттович, а по его примеру и другие руководители Ѕалтфлота обращались к нижним чинам, вид€ в них не бессловесных исполнителей своей воли, а, прежде всего, спа€нных дисциплиной и чувством долга самоотверженных помощников офицерского состава. – ј.ѕ.)!

— этого дн€ каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю к одной цели – защищать –одину от пос€гательств врага и вступать в бой с ним без колебаний, дума€ только о нанесении врагу самых т€желых ударов, какие только дл€ нас возможны.

¬ойна решаетс€ боем. ѕусть каждый из ¬ас(именно так, с прописной буквы, втексте приказа! – ј.ѕ.)напр€жет все свои силы, духовные и телесные, приложит все свои знани€, опыт и умени€ в день бо€, чтобы все наши снар€ды и мины внесли бы гибель и разрушение в непри€тельские боевой строй и корабли».

»сполн€€ этот приказ, миноносцы и минные крейсера Ѕалтфлота всего за четыре с половиной часа плотно закупорили все подступы с мор€ к ‘инскому заливу, установив свыше 2 тыс€ч мин в 8 полос и тем сразу устранив саму возможность дл€ проведени€ боевых операций немецкого флота против ѕетербурга и его пригородов.

» уже в тот час, когда германский посол граф ѕурталес с напускной прискорбностью вручал министру иностранных дел –оссии —азонову ноту об объ€влении вторым рейхом войны нашему ќтечеству, русска€ столица была практически недос€гаема дл€ крупповского железа.

» принцу √енриху, с €ростью узнавшему о русских минных постановках в балтийских проливах и шхерах, исключавших дл€ его армады вообще какую-либо перспективу активных действий против русского побережь€, ничего не оставалось, как от бессильной злобы впасть в многодневный запой

…Ќиколай ќттович фон Ёссен родилс€ в ѕетербурге 11 декабр€ 1860 года. ≈го предком был отпрыск древнего голландского графского рода урт Ёссен. ќн был прин€т на русскую мореходную службу в 1707 году. ак гласило семейное предание, 27 июл€ 1714 года в св€зи с про€вленными в √ангутской морской битве со шведами отвагой и умением ѕетр I лично вручил ему именной абордажный кортик. «а два столети€ род Ёссенов подарил –оссии 12 блест€щих военно-морских офицеров, семеро из них стали георгиевскими кавалерами.

ќтец же Ќикола€ ќттовича ќтто ¬ильгельмович пошел по гражданской части и к моменту рождени€ своего чада был уже действительным тайным советником и статс-секретарем. ќн с пониманием отнесс€ к выбору сына, пожелавшего продолжить семейную традицию служени€ ќтечеству под јндреевским флагом. Ќиколай по благословению отца в 1875 году поступил в петербургский ћорской корпус. ¬ годы учебы он про€вил замечательное упорство и трудолюбие и стал лучшим на своем курсе гардемарином. ≈го им€ было выбито золотыми буквами на мраморной доске почета.

ћного лет спуст€, уже обраща€сь к сыну, Ќиколай ќттович так сформулировал главное условие успеха в любой карьере: «работать, не поклада€ рук, не зна€ отдыха».

ѕодобным образом складывалась вс€ служба будущего адмирала, главным жизненным принципом которого стал девиз служени€ ќтечеству верой и правдой…

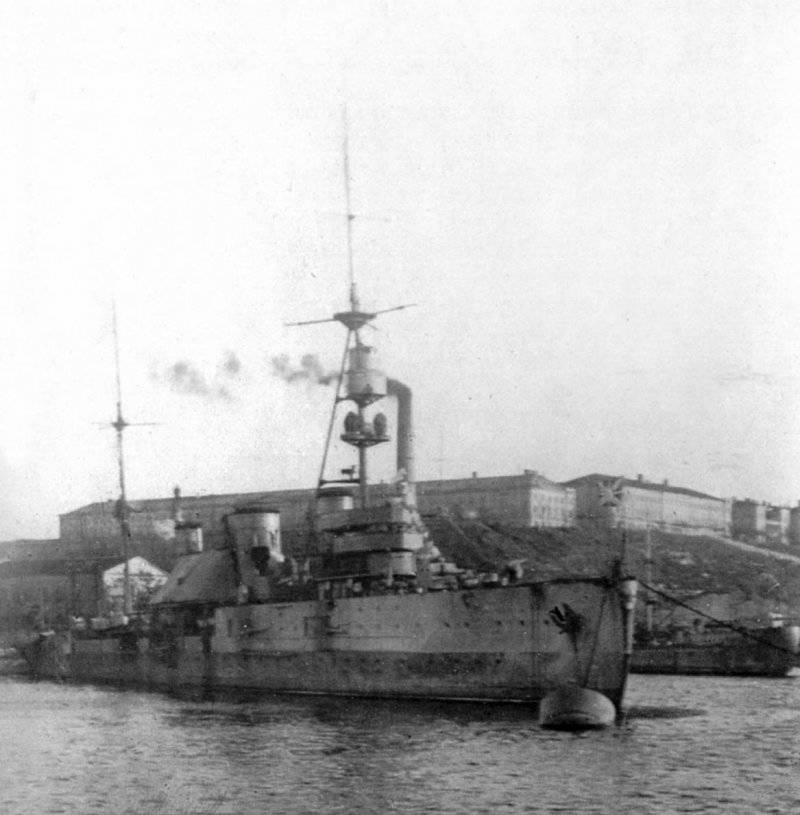

√ардемарином он ушел в двухлетнее заграничное плавание на фрегате «√ерцог Ёдинбургский», во врем€ которого и получил первый офицерский чин мичмана. «атем в 26 лет он закончил механическое отделение Ќиколаевской ћорской академии. — 1892 по 1896 год служил на корабл€х “ихоокеанской и —редиземноморской эскадр, пробыв в чине лейтенанта почти 14 лет и побывав почти во всех северных мор€х «емного шара. ѕроизведенный в капитаны 2 ранга, он был назначен в 1902 году командиром легкого миноносного крейсера (тоже 2 ранга) «Ќовик», переброшенного вместе с другими русскими военно-морскими силами на ƒальний ¬осток.

ѕеред этим он исполн€л должность флаг-капитана у командующего 1-й “ихоокеанской эскадрой вице-адмирала —.ќ. ћакарова – выдающегос€ флотоводца и ученого, руководител€ двух кругосветных плаваний, геро€ русско-турецкой войны 1877-1878 гг., создател€ тактики русского броненосного флота. »х совместна€ служба преподала фон Ёссену такую школу, которую, по его собственному выражению, «забыть просто невозможно, а пренебрегать – преступно». ¬месте со —тепаном ќсиповичем Ќиколай ќттович формировал эскадру сначала в ронштадте, затем в –евеле и Ћибаве. ќчень трудным оказалс€ ее переход к дальневосточным берегам –оссии, поскольку на всем этом пути не было ни одной нашей военно-морской базы, а встречавшиес€ по пути следовани€ порты некоторых государств под давлением одержимой недоброжелательством к русским јнглии отказывались снабжать корабли, шедшие под јндреевским флагом, продовольствием и топливом…

ѕримечательно, что уже в те годы Ёссен твердо определил неизбежность военного столкновени€ –оссии с √ерманией. ¬ 1898 году он неоднократно выступал в «ћорском сборнике» со стать€ми о германском флоте и даже завел на него досье, которое пополн€л до конца своих дней.

√оды русско-€понской войны стали дл€ Ќикола€ ќттовича звездным часом. Ќачало ее он встретил в ѕорт-јртуре. ѕосле внезапного нападени€ €понцев в ночь на 27 €нвар€ 1904 года капитан 2 ранга фон Ёссен первым вывел свой крейсер навстречу непри€телю. ”тром, когда неповрежденные €понскими торпедами русские корабли только выходили с рейда, «Ќовик» уже атаковал врага, причем дважды. ѕо отзывам очевидцев этих атак, будущий адмирал «на самом слабом корабле показал, что дух отваги в личном составе еще не убит».

ѕри возвращении «Ќовика» в ѕорт-јртур вс€ гавань приветствовала доблестный экипаж восторженным «”ра!». «а мужество в схватке с превосход€щим по численности противником кавторанг был награжден «олотой георгиевской саблей с надписью ««а храбрость», а 12 членов экипажа «Ќовика» получили георгиевские кресты.

√ероический характер Ёссена разгл€дели не только друзь€, но и будущие враги. “ак, германский военно-морской атташе в ѕорт-јртуре, впоследствии адмирал, Ё. √опман составил в те дни такой портрет Ќикола€ ќттовича:

«ћне представили маленького плотного капитана 2 ранга, шедшего мелкими быстрыми шагами по набережной. „истое круглое лицо, большие умные синевато-серые глаза… Ёто лицо и глаза из тех, что надолго врезываютс€ в пам€ть. √овор€т, хрустально бескорыстный, крайне независимый человек».

¬скоре адмирал ћакаров поручил неустрашимому офицеру командовать броненосцем «—евастополь». Ќа нем Ёссен сражалс€ до последних дней обороны порт-артурской крепости. ѕокида€ «Ќовик», Ќиколай ќттович писал: «–асстаюсь с сожалением с судном, на котором € прин€л боевое крещение и на котором пережил столько разных событий и вынес столько испытаний как в мирное врем€, так и на войне».

—мерть адмирала ћакарова, погибшего при подрыве на мине эскадренного броненосца «ѕетропавловск» 31 марта (13 апрел€) 1904 года, стала т€желым ударом дл€ Ёссена. ”ход из жизни этого выдающегос€ флотоводца, сторонника активных морских операций, крайне отрицательно сказалс€ на положении сто€вшей в порт-артурской гавани русской эскадры. ¬озглавл€вшие флот после гибели ћакарова наместник адмирал ≈.». јлексеев и адмирал ¬. . ¬итгефт полагали, что действи€ боевых кораблей должны носить лишь вспомогательный, оборонительный характер. ќни почти полностью отказались от наступлени€, если не считать двух бездарных попыток прорвать блокаду ѕорт-јртура. Ёссену оставалось безучастно наблюдать, как в пассивной обороне гибнет цвет нашего флота…

¬се его предложени€ о выводе судов в море и нанесении серьезного удара по €понским корабл€м командование встречало в штыки. Ќо когда началс€ пр€мой расстрел русских кораблей в гавани, Ќиколай ќттович, вопреки запрету выходить в море штормовой ночью, протаранил неразведенные боны и перевел «—евастополь» в бухту Ѕелый ¬олк. “ам он продолжил борьбу с €понским флотом, утопил или серьезно повредил несколько вражеских миноносцев и даже обстрел€л €понскую пехоту, наступавшую в районе √олубиной бухты.

¬ эти трагические дни героизм капитана 1 ранга Ёссена приобрел в –оссии широчайшую известность. ∆урнал «ћорской сборник» писал: « расочные открытки с портретом командира «—евастопол€» расход€тс€ тыс€чными тиражами, ему пишут люди разных сословий. Ќезаметный в мирные дни офицер становитс€ олицетворением крепости морского духа».

ярким напоминанием о героизме дерзкого командира и его боевых соратников служит приказ начальника вантунского укрепрайона генерал-лейтенанта ј.ћ. —тессел€ от 5 декабр€ 1904 года: «√ордитесь, славные воины, подвигом броненосца «—евастополь», подвигом командира капитана 1 ранга Ёссена, гг. офицеров и команды! ѕусть каждый из вас будет с гордостью передавать –одине и потомкам, как «—евастополь» один отважилс€ выйти на рейд в ночь на 26 но€бр€ и, будучи атакован подр€д п€ть ночей, со славой геройски отбивал атаки непри€тельских миноносцев. ѕодвиг этот не должен никогда изгладитс€ из вашей пам€ти!.. ”ра геро€м броненосца «—евастополь!»

ѕосле этого героический корабль еще три недели оставалс€ на внешнем рейде и отражал минные атаки непри€тел€. ј в ночь на 6 (19) декабр€ 1904 года Ёссен, к тому времени прин€вший командование над одним из районов обороны (ему подчин€лись и сто€вшие здесь сухопутные войска) получил приказ об уничтожении «—евастопол€» и всех батарей. «атопление корабл€ в день капитул€ции ѕорт-јртура стало дл€ Ќикола€ ќттовича величайшим потр€сением.

¬ те часы он, по всей видимости, решил погибнуть вместе с кораблем, которым командовал. Ѕроненосец уже погружалс€ в море, когда группа офицеров вернулась на тонущий корабль – за командиром.

–уки Ёссена буквально силой оторвали от поручней и на руках унесли его с капитанского мостика, чтобы переправить на буксир...

ѕосле сдачи крепости капитан ее последнего броненосца вместе с другими портартурцами находилс€ в плену, однако уже в марте 1905 года вернулс€ в –оссию. «а русско-€понскую войну Ёссен «в возда€ние особых подвигов храбрости и распор€дительности» получил орден —в. √еорги€ 4-й степени. «а ним также утвердили чин капитана 1 ранга, полученный перед падением ѕорт-јртура.

«‘лот и работа!» - таков был полушутливый девиз Ќикола€ ќттовича, провозглашенный им вскоре по возвращении из €понского плена. ¬ сущности, ему он следовал всю жизнь. — ним и начал многотрудное дело возрождени€ Ѕалтийского флота, лучшие корабли которого сгинули при ÷усиме и в других сражени€х с €понцами. Ќазначенный начальником —тратегической части только что созданного ћорского √енерального штаба, он организовал большую работу по изучению опыта минувшей войны, анализу многочисленных публикаций военных специалистов всего мира. –азумеетс€, богатейший опыт личных наблюдений и размышлений Ёссена о проигранной кампании тоже не осталс€ втуне… Ќаблюда€ за трудами своих подчиненных и коллег (они войдут в историю русского флота с несколько ироничным названием «младофлотцы»), Ќиколай ќттович требовал от них плодотворных идей по предотвращению подобных трагедий в будущих войнах.

¬ марте 1906 года он отправилс€ в јнглию дл€ прин€ти€ командовани€ над стро€щимс€ крейсером «–юрик». ќднако уже через полгода был возвращен домой и начал командовать ѕервым отр€дом минных крейсеров, больша€ часть которых была построена на добровольные пожертвовани€. ¬ид€ в своем отр€де уменьшенный прообраз нового Ѕалтфлота, он считал своей главной задачей заложить в его организацию и жизнеде€тельность те идеи и принципы, которые были выношены им в ѕорт-јртуре и на посту начальника —тратегической части. ≈му предсто€ло, нар€ду с созданием прогрессивной тактики минного флота, добитьс€, чтобы личный состав в совершенстве овладел техникой и боевыми средствами, а также воспитать таких офицеров, которые были бы свободны, как он сам писал, от «доцусимской ограниченности».

≈ще накануне русско-€понской войны, будучи сам в невысоком чине и на довольно скромной должности, фон Ёссен делилс€ с читател€ми «ћорского сборника» поразительно смелыми суждени€ми: «¬есь старый скарб надо убрать, надо выдвинуть молодых, энергичных командиров и их можно найти, если этот скарб их не затрет и не заставит поседеть в лейтенантском чине».

ƒостигнув же командных высот, Ќиколай ќттович активно искал таких же, похожих на него своей неуспокоенностью и влюбленностью в службу мор€ков и старалс€ продвинуть их на ключевые посты, св€занные с боевой подготовкой, организационными новшествами и перспективным стратегическим планированием.

“ак, с его легкой руки, командный состав Ѕалтфлота обогатилс€ такими €ркими личност€ми, как ј.¬. олчак (замечательный пол€рный исследователь, про€вивший впоследствии и талант флотоводца), ».». –енгартен (с его именем св€заны превосходные успехи в организации службы св€зи, радиоразведки и пеленговани€ непри€тельских судов), кн€зь ј.ј. Ћивен (будущий командир ѕервой минной дивизии), барон ¬.Ќ. ‘ерзен (возглавил ¬торую минную дивизию) и др. стати, к своим офицерам Ќиколай ќттович неизменно относилс€ с отеческой благожелательностью, часто бывал на корабл€х, и непременно поощр€л отличившихс€ благодарственным словом, представлением к ордену или денежной премией.

¬ апреле 1907 года фон Ёссен получил чин контр-адмирала, а еще через год стал фактическим командующим русскими ¬ћ— на Ѕалтике. ќпира€сь на кадры «своей» минной дивизии (сформированной на базе ѕервого отр€да минных крейсеров), он быстро достиг стремительного прогресса в своих начинани€х. “ак, контр-адмирал, как это констатировал журнал «ћорской сборник», «добилс€ подчинени€ себе всех портовых учреждений, совершив этим самую крупную ломку в организации наших морских сил и провод€ идею, согласно которой все береговые учреждени€ должны служить дл€ существовани€ флота, а не наоборот».

—ледующим шагом командующего стало введение практики плавани€ во все сезоны года. ‘он Ёссен доказывал: «’одить п€ть суток в мес€ц 12,5-узловым ходом (то есть на скорости чуть больше 20 км/ч. – ј.ѕ.) – это не учеба, а бесполезна€ трата времени и угл€».

— фон Ёссеном русские корабли стали плавать на Ѕалтике в любое врем€ года и в любую погоду. ќни по€вл€лись в самых немыслимых уголках, в частности, в труднопроходимых шхерах, соверша€ тыс€чемильные переходы. ѕостепенно Ќиколай ќттович все более усложн€л услови€ плавани€: мор€ки приучались ходить, да еще на возможно высокой скорости, в шторм и туман, ночью и во льдах… “ак личный состав обретал бесценный мореходный опыт, привыкал мужественно переносить т€готы и лишени€, св€занные с дальними походами, понима€ их важность дл€ обороны ќтечества. ќфицеры Ёссена станов€тс€ виртуозами управлени€ корабл€ми и боевыми средствами, их отличают самосто€тельность и уверенность в себе.

¬едь высшей похвалой из уст Ќикола€ ќттовича была така€ аттестаци€: «Ќе боитс€ ни мор€, ни начальства!»

–азумеетс€, чтобы дальние и сложные плавани€ из мечты превратились в реальность, фон Ёссену пришлось немало повоевать с ћорским ведомством, все более превращавшимс€ в заповедник затхлой рутины. ќбосновавшиес€ там адмиралы предпочитали ничего не мен€ть, их устраивал даже безнадежно устаревший ћорской устав 1853 года, писавшийс€ большей частью дл€ парусных кораблей. омандующий Ѕалтфлотом, тем не менее, сумел добитьс€ пересмотра многих отживших свой век теоретических положений и, в частности, приказа по ћорведу от 1892 года, ограничивавшего учебное плавание «дл€ сбережени€ машин». ќткрыто критикует он и позицию высших военных и морских руководителей страны, по-прежнему полагавших и официально за€вл€вших, что «флот не может быть рассматриваем как активный флот в широком понимании этого пон€ти€, а должен ограничиватьс€ высочайше указанной ему ролью оборонительной».

Ѕудучи активным сторонником наступлени€ в будущей войне, Ќиколай ќттович вовсе не пренебрегал и обороной. Ёто под его началом был рожден тот план морской обороны, который он сумел так блест€ще воплотить в жизнь, заставив принца √енриха ѕрусского буквально сразу отказатьс€ от попыток прорватьс€ к русской столице.

ѕодготовленный в 1912 году «ѕлан операций ћорских сил Ѕалтийского мор€ на случай возникновени€ ≈вропейской войны», по которому развертывалс€ Ѕалтийский флот в начале ¬еликой войны, предусматривал решение важнейшей оперативно-стратегической задачи - недопущение флота противника в восточную часть ‘инского залива, - констатировал военный историк ƒ.ё. озлов. - ƒл€ этого с объ€влением мобилизации в самой узкой части ‘инского залива - между островом Ќарген и мысом ѕорккала-”дд планировалось создать минно-артиллерийскую позицию, основу которой составл€ли массированное минное заграждение, прикрываемое на флангах многочисленными береговыми батаре€ми калибром до 356 мм и развернутые восточнее него ударные и обеспечивающие силы флота… ¬ этой операции планировалось задействовать весь Ѕалтийский флот - линейную и обе крейсерские бригады, две минные дивизии, бригаду подводных лодок, силы и средства береговой обороны, более 40 кораблей и вспомогательных судов. ѕредполагалось, что на рубеже центральной минно-артиллерийской позиции Ѕалтийской флот сможет задержать германский ‘лот открытого мор€ на 12-14 суток, достаточных дл€ развертывани€ 6-й армии, назначенной дл€ обороны столицы. ѕлан 1912 г. впервые предусматривал комплексное применение разнородных маневренных сил - надводных кораблей и подводных лодок, а также позиционных средств и береговой обороны - в их оперативном (в некоторых случа€х и тактическом) взаимодействии. Ёто обсто€тельство… позвол€ет считать его важной вехой в развитии отечественного, да и мирового военно-морского искусства… ќборона морских подступов к ѕетрограду на прот€жении всей войны оставалась важнейшей задачей Ѕалтийского флота. ¬ основе ее решени€ лежало создание на театре глубоко эшелонированной системы минно-артиллерийских позиций (центральна€, флангова€ шхерна€, передова€, ирбенска€ и моонзундска€) и оборонительных районов ( ронштадтский, ћоонзундский, јбо-јландский). ¬ажным элементом системы €вл€лись оборонительные минные заграждени€ (в общей сложности - 34 846 мин). роме того на флангах минно-артиллерийских позиций и на побережье к западу от о-ва √огланд было построено 59 береговых батарей, насчитывавших 206 орудий калибром от 45 до 305 мм. ѕрикрытие оборонительных минных заграждений возлагалось на корабельные соединени€ флота, береговую артиллерию и морскую авиацию. «ащита флангов позиций должна была осуществл€тьс€ совместно с сухопутными войсками…»

ќборона ‘инского залива была настолько плотной, что немцы так и не решились нанести по ней удар всей мощью своих сил.

≈динственна€ попытка прорыва через передовую позицию, предприн€та€ флотилией германских миноносцев в ночь на 11 но€бр€ 1915 года, закончилась полным провалом - гибелью на минах семи из одиннадцати кораблей.

Ёта €рка€ победа русского флота, ставша€ возможной благодар€ тесному сотрудничеству штаба Ѕалтийского флота с русской разведкой, через свою сотрудницу јнну –евельскую подбросившую немцам «подлинную» схему установки минных полей на пути в ‘инский залив, прекрасно описана в романе ѕикул€ «ћоонзунд».

роме того, эссеновский секретный вариант боевых меропри€тий включал в себ€ серию диверсий в шлюзах ильского залива. Ѕлагодар€ им германский ‘лот открытого мор€ прочно отдел€лс€ от кайзеровских ¬ћ— на Ѕалтике, и переброска судов из —еверного мор€ на русский театр военных действий становилась невозможной. ѕлан включал также минную блокаду всего германского побережь€. » хот€ эти компоненты плана Ёссена прин€ты не были, в годы ѕервой мировой мор€ки-балтийцы, и прежде всего, контр-адмирал олчак, уже после смерти Ќикола€ ќттовича провели несколько €рких наступательных операций вблизи германских берегов...

Ќаконец, мы об€заны вспомнить и о той замечательной роли фон Ёссена в прин€тии закона «ќб императорском российском флоте», благодар€ которому наши ¬ћ— на Ѕалтике, меньше чем за три года, получили минимально необходимое количество новых кораблей, способных активно противосто€ть германской военно-морской мощи, второй в мире после јнглии.

¬ообще, закон о флоте и св€занна€ с ним судостроительна€ программа были плодом усилий ќсобого военного комитета при √осударственной думе. Ёссен же, будучи членом этого комитета, выступал в роли важнейшей движущей силы. ¬ архивах сохранилась запись одного из его выступлений: «Ќеобходимость дл€ –оссии иметь сильный флот сознавалась до начала войны 1904 года лишь немногими. Ќо гр€нули выстрелы в ѕорт-јртуре и „емульпо... и русский флот, до того времени мало обращавший на себ€ внимание общества и признаваемый подчас излишней дл€ –оссии роскошью, сделалс€ дорогим русскому сердцу. Ѕезотлагательна€ необходимость постановки флота на должную дл€ поддержани€ силы –оссии высоту представилась с поразительной €сностью».

ѕо предложению вице-адмирала на Ѕалтике в течение 20 лет должны были быть сформированы три эскадры: две боевые и одна резервна€. аждое из этих оперативных соединений могло состо€ть из 8 линейных кораблей, 4 линейных и 8 легких крейсеров, 36 эсминцев, 12 подводных лодок. ѕервые п€ть лет строительства выдел€лись в особый период. —огласно положени€м «ѕрограммы усиленного судостроени€ Ѕалтийского флота на 1911—1915 гг.», за это врем€ предполагалось построить 4 линейных и 4 легких крейсера, 30 эсминцев и 12 подводных лодок. ѕо расчетам Ќикола€ ќттовича на это требовалось чуть больше полумиллиарда рублей – сумма внушительна€, но дл€ –оссии предвоенной поры вполне посильна€.

ѕредложени€ Ёссена ћорской √енеральный штаб доложил императору. «ќтлично исполненна€ работа, — заключил Ќиколай II. — ¬идно, что составитель стоит на твердой почве, расхвалите его за мен€».

“ем не менее, проект закона на взгл€д непростительно в€лого и апатичного —овета министров, должен был быть представлен в ƒуму не ранее конца 1914 года, когда выполнение его первой части «...значительно продвинетс€ вперед и даст ћорскому министерству основание поставить вопрос о продолжении успешно начатого дела». » только под давлением Ёссена законотворческа€ работа стала двигатьс€ быстрее. “аким образом, на долю командующего Ѕалтийским флотом выпала трудна€ и почетна€ мисси€ собирател€ (а фактически – и строител€) новых российских ¬ћ—.

–еализаци€ судостроительной программы стала в предвоенную пору важнейшим делом Ёссена. ќтносилс€ он к нему, по отзывам сослуживцев, вкладыва€ всю свою душу. „асто быва€ на петербургском Ѕалтийском заводе, лично присутствовал при закладке и спуске со стапелей кораблей, посто€нно совету€сь с профессором ћорской академии ».√. Ѕубновым и академиком ѕетербургской академии наук ј.Ќ. рыловым. ¬ результате осенью 1913 года в строй вошли линкоры-дредноуты типа «—евастополь», не уступавшие английским и немецким корабл€м подобного типа. ќни обладали скоростью до 23 узлов, дальностью автономного плавани€ свыше 1600 миль, имели двигатели общей мощностью более 42 тыс€ч лошадиных сил, несли 38 орудий калибром до 305 миллиметров. ќт ѕутиловской верфи флот получил несколько эскадренных миноносцев, в том числе прославленный ѕикулем «Ќовик», унаследовавший им€ погибшего в русско-€понской войне крейсера. ¬о врем€ ходовых испытаний этот корабль установил мировой рекорд скорости — 37,3 узла. ј в сент€бре 1913 года на Ѕалтийском заводе была заложена сери€ подводных лодок типа «Ѕарс».

ѕараллельно со всеми прочими делами фон Ёссен занималс€ и вопросами оперативного оборудовани€ морских подступов к столице. ќснову обороны восточной части ‘инского залива тогда составл€ли укреплени€ ронштадта, имевшие на вооружении современные мощные оруди€.

—озданна€ же Ёссеном специальна€ комисси€ под председательством начальника этой морской крепости генерал-майора Ќ.». јртамонова отвечала за «...обеспечение защиты портовых сооружений от бомбардировок, преграждение доступа непри€тел€ к ѕетербургу, за обеспечение защиты от бомбардировок мест сто€нок флота». ѕо замыслу командующего флотом, передова€ лини€ обороны крепости была перенесена на более дальние морские рубежи, что обеспечивало недос€гаемость ѕетербурга и пригородов от огн€ кайзеровских линкоров даже в случае их прорыва через минные заграждени€, стро€ща€с€ же островна€ лини€ артбатарей становилась втором оборонительным рубежом. ”же к началу 1913 года были готовы под установку вооружени€ форты Ќиколаевский, јлексеевский, ќбручев и “отлебен. оличество орудий в кронштадтской крепости было увеличено до 322.

Ќа побережье ‘инл€ндии была своевременно завершена постройка форта »но, в южной части ‘инского залива — фортов расна€ √орка и —ера€ Ћошадь. ќни отличались прочными железобетонными казематами, удобными и надежными помещени€ми дл€ личного состава, автономными силовыми станци€ми. «десь располагались батареи орудий калибром от 152 до 305 мм с достаточно большим запасом снар€дов.

—лова фон Ёссена о том, что «флот существует только дл€ войны, и потому все, что не имеет отношени€ к боевой подготовке, должно быть отброшено, как не только ненужное, но и вредное», с первых часов ѕервой мировой начали в полной мере претвор€тьс€ в жизнь.

ќднако уже в окт€бре 1914 года командующий Ѕалтфлотом ощутил себ€ «св€занным по рукам и ногам» приказом о запрещении боевых действий у непри€тельских берегов и использовании новых линкоров. “ем не менее, в нарушение запрета минирование продолжалось всю осень и зиму, и германские ¬ћ— несли от этого ощутимые потери. ”пр€мого же Ќикола€ ќттовича император наградил орденом Ѕелого орла, а затем и орденом —в. √еорги€ 3-й степени.

Ќепрекращающиес€ подрывы на русских минах боевых кораблей и транспортов совершенно дезорганизовали судоходство между Ўвецией и √ерманией, была закрыта старейша€ паромна€ переправа «ассниц – “релеборг. ѕосле потери 15 пароходов германский —оюз судовладельцев был в полном отча€нии и даже потребовал сн€ти€ одного из кайзеровских флотоводцев - адмирала Ѕеринга - с должности командующего действующим отр€дом.

«¬ойна в Ѕалтийском море слишком богата потер€ми без соответствующих успехов!»-- констатировал кайзер, заслушав мрачный доклад принца √енриха ѕрусского об итогах бесславной дл€ германского флота кампании на Ѕалтике. ¬место сн€того Ѕеринга флагманом особого назначени€ был назначен контр-адмирал Ё. √опман – тот самый, что был немецким военно-морским атташе в ѕорт-јртуре и пригл€дывалс€ к кавторангу фон Ёссену… Ќо смена начальства не принесла кайзеровскому флоту на Ѕалтике существенных успехов, даже несмотр€ на победы, одержанные на суше.

ѕредвид€ попытки непри€тел€ прорватьс€ через »рбенский пролив, Ќиколай ќттович, привыкший всюду поспевать сам, совершил р€д выходов на миноносцах к »рбенам.

—ерьезно простудившись на студеном балтийском ветру, он, несмотр€ на болезнь, продолжал оставатьс€ в строю, пока его не доставили с обострением пневмонии в одну из ревельских клиник. 7 (20) ма€ 1915 года он скончалс€. ѕо свидетельству очевидца, последние слова адмирала были обращены к любимому детищу – флоту: «ѕойдем-пойдем… ¬перед!»

—мерть адмирала оказалась т€желейшим ударом дл€ всего российского флота. ќбщее впечатление мор€ков-балтийцев один из ближайших сотрудников его ».». –енгартен выразил словами: «теперь нет самого главного, умерла душа, нет хоз€ина».

Ћюбимый миноносец фон Ёссена «ѕограничник», сопровождаемый почетным караулом из георгиевских кавалеров, 9 (22) ма€ 1915 года доставил гроб с телом командующего Ѕалтфлотом в ѕетроград, к јнглийской набережной. «десь его погрузили на орудийный лафет и шестерка лошадей, за которой выстроилась огромна€ процесси€ из пришедших петроградцев, доставила тело адмирала от храма —паса на водах, где совершалось отпевание, на Ќоводевичье кладбище. »мператрица јлександра ‘едоровна прислала огромный венок в форме креста из живых белых цветов; ее супруг Ќиколай II отозвалс€ на смерть адмирала телеграммой, исполненной горестных нот; √осударственна€ дума почтила пам€ть Ќикола€ ќттовича траурной лентой с надписью «—лавному защитнику јндреевского флага, гордости русского флота». √роб опускали в могилу под залпы орудийного салюта.

ћорской министр адмирал ». . √ригорович тогда покл€лс€ именем Ёссена назвать лучший из новых кораблей. Ќо кл€тву свою он, увы, не сдержал. ¬ налетевших вскоре социальных бур€х Ѕалтфлот был снова разорен и почти уничтожен. ѕогибли или рассе€лись по миру выросшие под началом Ёссена флотоводцы и офицеры, а само им€ героического адмирала на многие дес€тилети€ подверглось незаслуженному забвению.

—ери€ сообщений "русско-российский ":

„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.

„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956

...

„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...

„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец

„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году

„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.

„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.

„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.

|

ћетки: мор€к и море |

ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец |

ƒневник |

—ери€ сообщений "русско-российский ":

„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.

„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956

...

„асть 15 - јдмирал ‘.‘.”шаков.

„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...

„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец

„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году

„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.

„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.

„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.

|

ћетки: мор€к и море |

рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"... |

ƒневник |

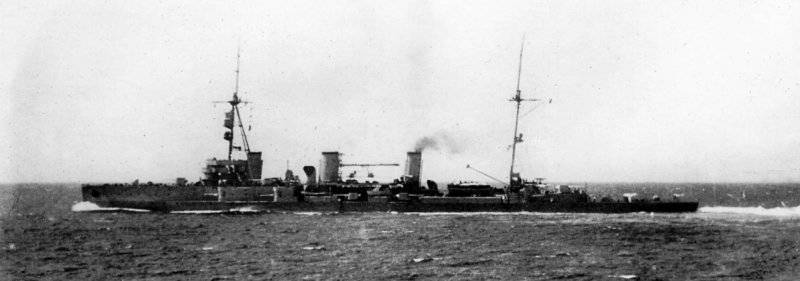

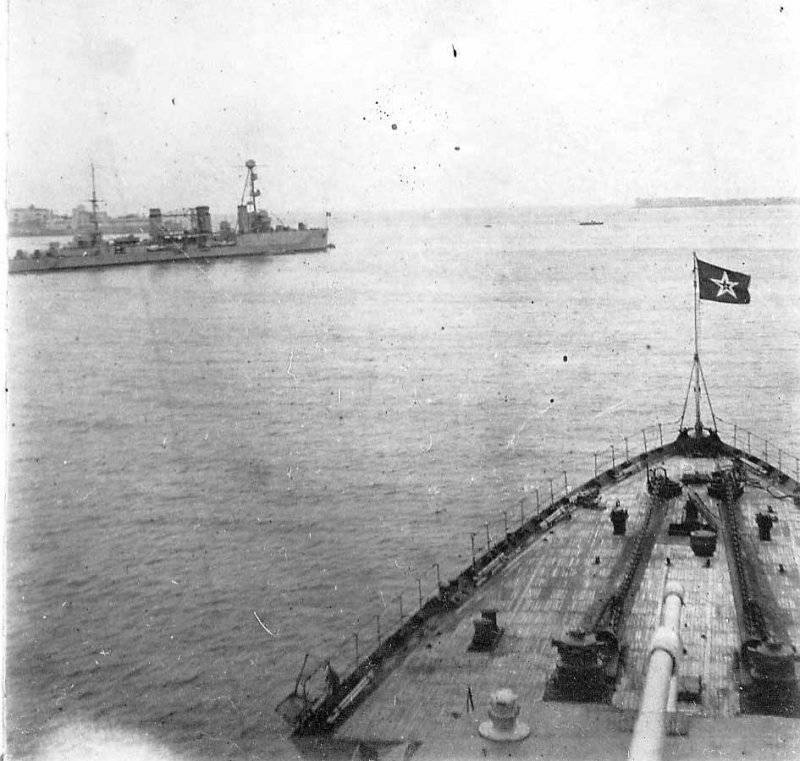

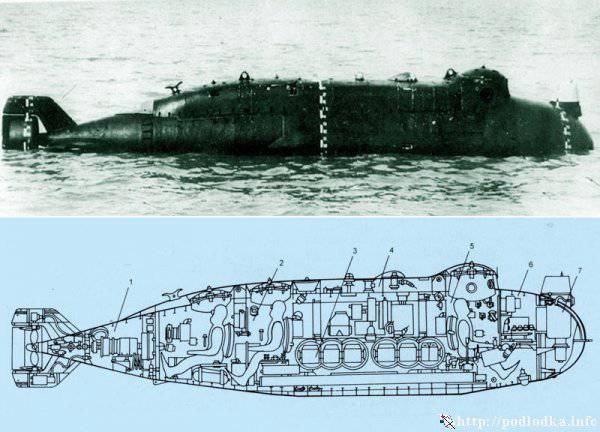

»стори€ службы. |

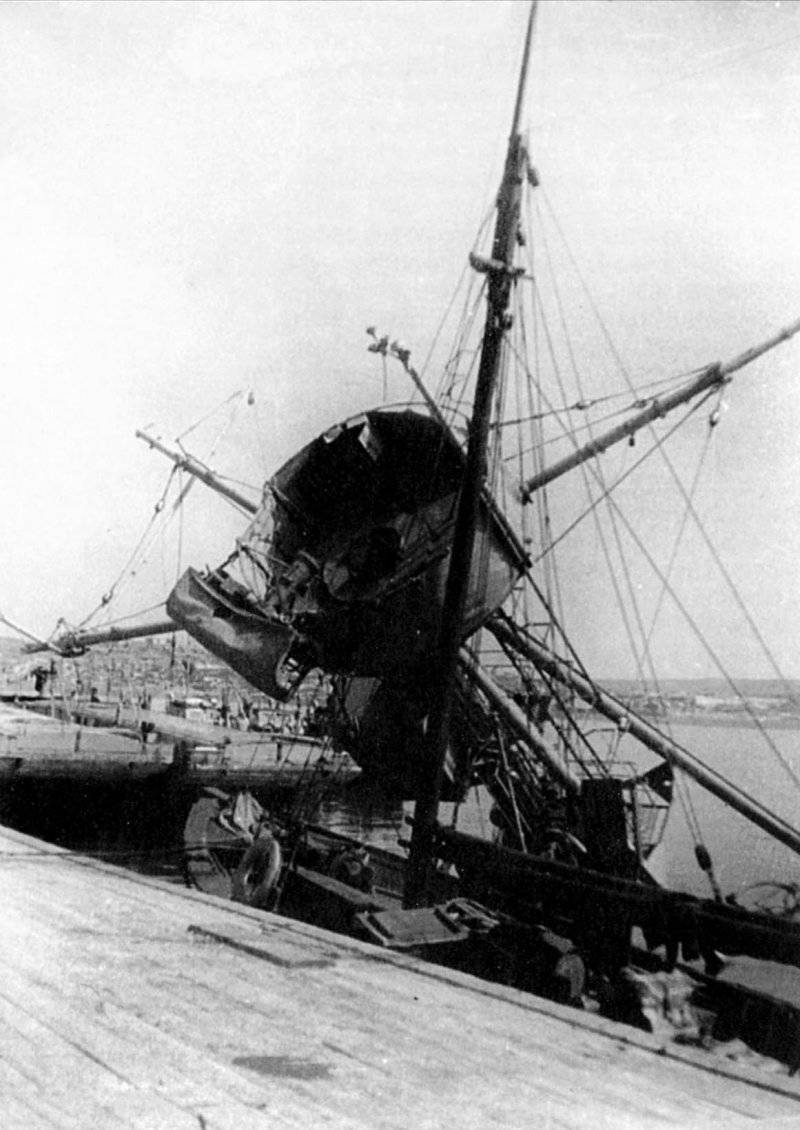

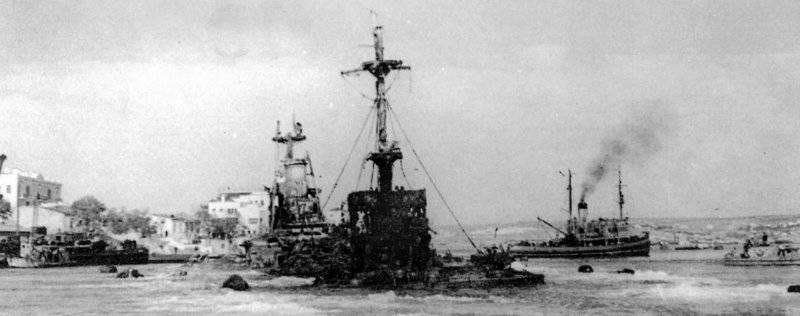

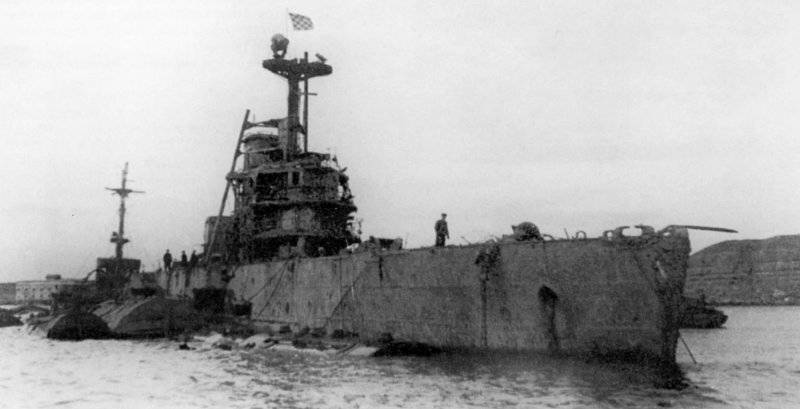

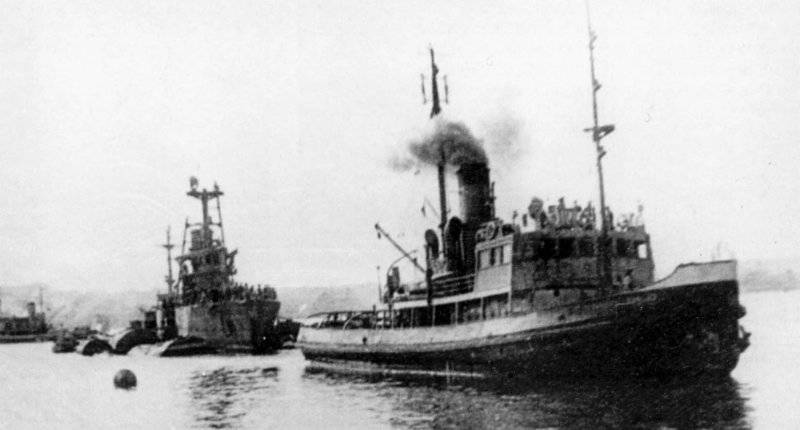

|

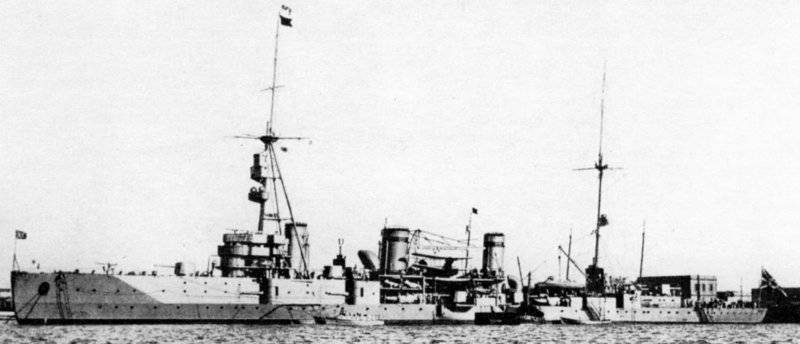

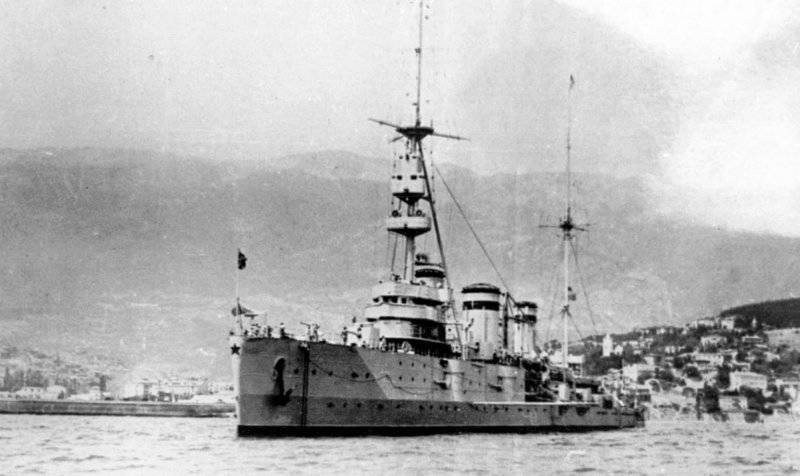

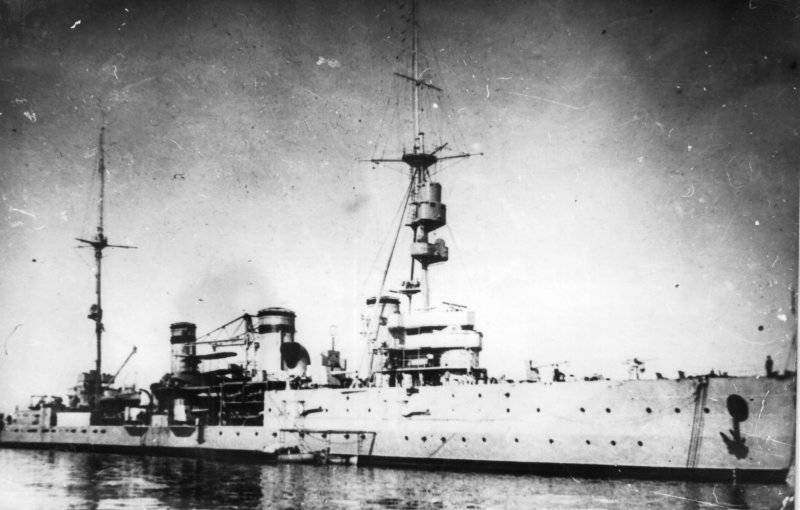

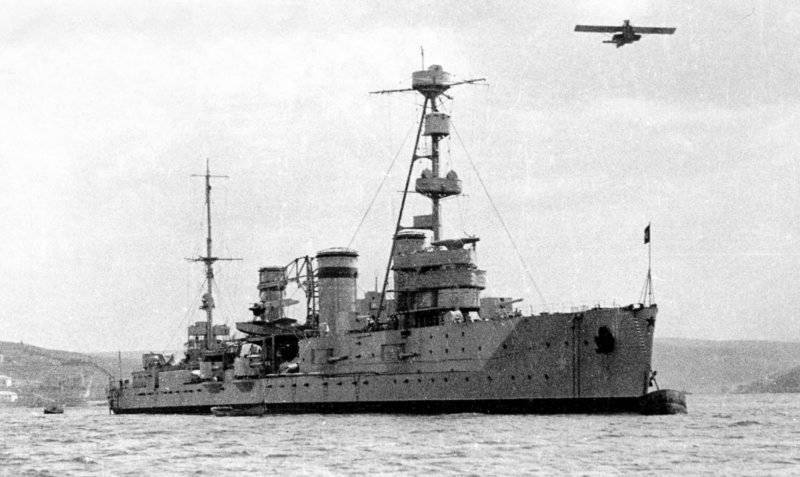

«јдмирал Ќахимов» (с 26.12.1922 — «„ервона ”краина», с 6.2.1950 - «—“∆-4», с 30.10.1950 - «÷Ћ-53»)