-Метки

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

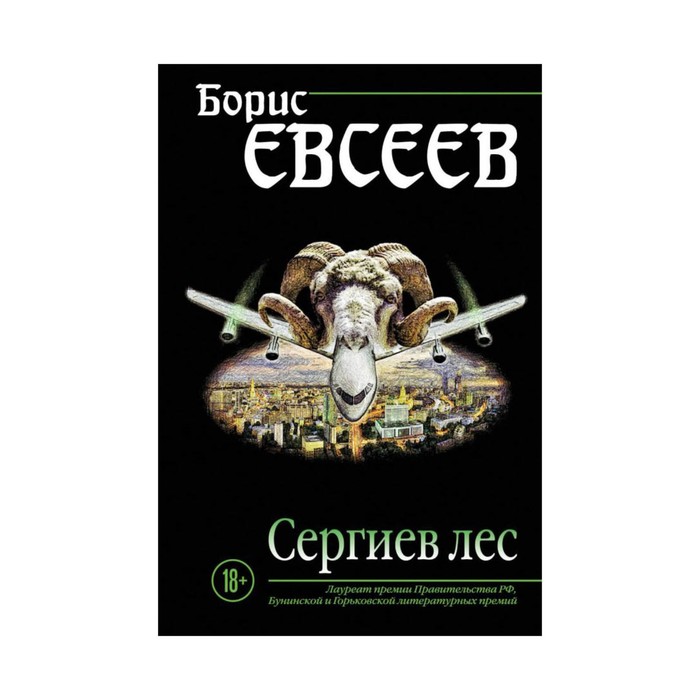

"Сергиев лес" - книга из серии "Странствия души. Проза Бориса Евсеева" |

Только что появившаяся третья книга из серии «Странствия души. Проза Бориса Евсеева» включает в себя лучшие и наиболее характерные рассказы автора. Живая вереница простаков и причудников, весельчаков и мудрецов из народа продолжает в рассказах и новеллах Евсеева дело Ремизова, Шмелёва, Сологуба и Андрея Платонова. Герои этих рассказов существуют в современной реальности, но в то же время как бы соединяют своими судьбами вековые времена и пространства России. Природному изяществу ненатужной музыкальной формы Евсеев научился, будучи долгие годы профессиональным скрипачом. А своими образами и образным авторским языком учит нас тому, что художественная литература – это, прежде всего, искусство языка.

В каждом рассказе Евсеева представлен завершённый и своеобычный мир. Будь то рассказ «Ехал на Птичку Иван Раскоряк…» с особой – страшноватой и немного клоунской – атмосферой московского Птичьего рынка. Будь то новелла «Взлёт» о навсегда приземлившемся на голыгинской горке одномоторном самолёте. Будь то «Русское каприччо», в котором шестилетний мальчик вспоминает о нелепостях хрущёвских времен…

Вот как характеризует произведения Евсеева современный учебник для ВУЗов:

«Прозу Евсеева последних лет отличают художественно-стилевые, жанровые эксперименты, направленные на преодоление сдерживающих рамок литературного канона, но парадоксальным образом и на развитие классической традиции. Новый тип рассказа-новеллы у Евсеева сочетает в себе напряжённую событийность западной новеллы с традиционной лиричностью русского рассказа. (История русской литературы ХХ века. Часть II. М., 2016»).

Кроме уже известных и любимых читателем текстов, в «Сергиев лес» включены рассказы, ранее в книги Бориса Тимофеевича Евсеева никогда не включавшиеся.

Варя СМИРНОВА

http://www.sergiev.ru/news/o-knige-borisa-evseeva-%C2%ABsergiev-les%C2%BB

|

Метки: Борис Евсеев "Сергиев лес" издательство ЭКСМО Интернет-журнал "Сергиев.RU" Варя Смирнова |

Звук понимают все... |

Жанр книги „Казненный колокол” (Москва, издательство ЭКСМО, 2016) можно обозначить как повествование в рассказах. Впечатления автора от поездки из Москвы в опаленный войной Донбасс перемежаются с глубоко личными воспоминаниями о крае, ставшим родным после переезда предков героя-повествователя в Сталино (так когда-то назывался Донецк). В очерченном войной пространстве—между жизнью и смертью—документальная деталь, свидетельство очевидца, несут в себе столь напряженное эстетическое содержание, что художественный вымысел порой пасует пред ним: точнее, сам по себе становится художественным фактом. Этот сплав документального и художественного и делает возможным овеществление Слова, его переход в переживаемое пространство: „Могут ли страсть и слово овеществиться: стать переулками, домами, бесстрашными поступками, новыми лугами, посевами? Здесь, в этих местах,—могут”.

Молодые ополченцы („Влас и Славка”); террористка Джеска, чуть не убившая героя-повествователя („Славянокос”); жизнерадостный калека („Тиня-тушкан”); новоявленный фашист капитан Хенкер с борзо-песьим лицом—из тех, кого кличут ”собаколюдьми” („Казненный колокол”)… Этот калейдоскоп лиц и связанных с ними событий, оркестр звуков и импрессионистских красок порождает восприятие фантастической реальности, неожиданной и крайне опасной. Так возникает образ новой Войны. Какой? В чем ее кардинальное отличие от пре-дыдущих? В книге Евсеева звучит перекличка с Виктором Астафьевым: с его повестью „Веселый солдат”, созданной сорок лет спустя после Великой Отечественной—как бы в предчувствии войн грядущего. „Жизнь войны идет скрытно и весело”,—отмечает один из героев „Казненного колокола”, с недоумением добавляя: „Этого странного веселья самих предметов и деталей никак понять не могу”. Улыбка войны—что может быть страшнее? Улыбка войны, для которой люди и машины—всего лишь живые механизмы. „Показалось: в нынешней тихой, по-звериному затаившейся войне, которая пока чувствовалась только кожей, было что-то не так. Ее, этой войны, вроде и не было, а в то же время она была во всем…” Что же здесь не так, в этом странном состоянии мира? Если ранее Война и Мир были разведены по разные стороны, то теперь все изменилось. Война—переходное состояние Мира. По аналогии с „жизнесмертью” (рассказ „Крылья войны”). Ужели слово найдено?

„Мировойна”—вот слово, которое еще не было произнесено. Можно пылать ненавистью к войне, но не будет ли эта ненависть—ненавистью к самой жизни? Такова трагедия ХХI века, еще почти не услышанная, но уже обозначенная звуком и отзвуком. Люди, отстаивающие свое достоинство, вынуждены воевать, чтобы победить войну. Может ли пересилить эту трагедию рождение нового мира? Здесь, в Донбассе может. Дон-басс! Дон-басс!—это колокол Новороссии гудит о своих людях и о людях России.

*Рецензиия доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Аллы Большаковой на книгу Бориса Тимофеевича Евсеева „Казненный колокол”. (С сокращениями).

http://www.rusiadnes.bg/bg/arhiv-sait/5090-broi-16.../10546-zvuk-ponimayut-vse.html

|

Метки: Борис Евсеев "Казненный колокол" Алла Большакова "Руссия Днес" болгарский еженедельник. |

О книге "Казненный колокол" Бориса Евсеева |

«Казнённый колокол» - повествование в рассказах, основанное на реальных фактах и личных впечатлениях. По словам критиков, это первое и, пока, единственное художественное произведение о современном Донбассе, о войне, о непростых судьбах людей и о судьбе русского языка, который пытались в тех краях запретить или даже уничтожить. Отметим, книга вызвала большой интерес читателей и вошла в длинный список престижной премии «Национальный бестселлер» (2017).

«Казнённый колокол» - книга, написанная очевидцем донбасских событий. Жанр этого цельного, хотя и состоящего из 20 новелл и зарисовок произведения, обозначен автором как повествование в рассказах. Прозу Бориса Евсеева, написанную в последние годы, вообще отличают жанровые и художественно-стилевые эксперименты, направленные на преодоление не только сдерживающих рамок литературного канона, но и - парадоксальным образом - на развитие классической традиции.

Новый тип короткого повествовательного текста сочетает в себе напряжённую событийность западной новеллы с традиционной лиричностью русского рассказа. Плотность и энергичность фразы в «Казнённом колоколе» обрамлены резким, контурным – иногда шаржевым и гротескным – письмом, что придаёт тексту своеобразие и неповторимость. Совершенно очевидно, что для Евсеева описываемые места и события являются не конъюнктурой или данью моде, а неизбежным возвращением в те места, где прошли многие дни детства и юности.

«Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам», -

вот чувство, которое вело автора в приазовские степи и густо покрытые угольной пылью, наполовину разгромленные малые донбасские города.

«Казнённый колокол» - повествование о судьбах людей, а не о борьбе политических амбиций, о звуке времени, таящемся в ударах колокола, а не о писательском чванстве, взбурляющем у некоторых сочинителей от «причастности к большой теме». И, конечно, о русской речи, сросшейся со скифскими курганами и сколотскими черепками, о речи, которую невозможно изгнать из тех мест. Совершенно очевидно: мотивом написания книги стало желание автора рассказать о ситуации на южных рубежах России, а также твёрдое убеждение в том, что художественное слово – незаменимо, а художественная правда должна быть слышна даже сквозь гром и лязг информационной кривды и лжи.

Ф. Астраханцева

http://insergposad.ru/novosti/kultura/tvorcheskiy-...a-evseeva-proydet-v-voskresene

|

Метки: Борис Евсеев "Казненный колокол" ЭКСМО Сергиевские ведомости Ф.Астраханцева премия Нацбест 2017 |

Отец Александр Мень. Борис Евсеев вспоминает... |

КОРОТКАЯ НАДПИСЬ.

Написанное в 2016 году эссе-воспоминание Бориса Евсеева об отце Александре Мене заново осмысливает события 1990 года. Эссе вышло в сборнике "Счастливый случай" в серии "Перемены к лучшему" в издательстве ЭКСМО.

В 1990 году, в первых числах марта, после краткого дружелюбного приветствия отец Александр неожиданно спросил:

- Что я могу сделать для вас, Борис?

В тот день я приехал в Новую деревню, чтобы обсудить с опальным священником план ещё одного, теперь уже осенне-зимнего цикла лекций о русской религиозной философии. Эти лекции – о Николае Бердяеве и Павле Флоренском, о Владимире Соловьёве и Сергии Булгакове, о князьях Трубецких и Николае Лосском - он, начиная с 1988 года, читал в одном из самых удивительных уголков Москвы: на Рогожке, во Дворце культуры завода автоматических линий, где я тогда руководил литобъединением. Читал Александр Мень при огромном стечении народа - ярко, незабываемо.

Мартовский день, зимний, туманный, располагал скорей к печали, чем к веселью. Но отец Александр был необычайно радостен. С некоторой долей торжественности, повторил он вопрос ещё раз.

В церковном дворе было непривычно пусто, службы давно кончились, все разъехались или разошлись пешком по окрестным сёлам, густо облепившим окраины подмосковного городка Пушкино. Я всё утро ждал разговора об осенних лекциях и с налёту стал говорить о том, что хорошо бы сделать небольшой обзор всего ранее прочитанного.

Отец Александр лишь загадочно улыбнулся:

- С этим разберемся потом. Сейчас - другое.

Мы вошли в свежесрубленный, ещё пахнущий сосновой смолой, крохотный домик, где он принимал посетителей и наскоро перекусывал. Навстречу вышла неизменная Марья Витальевна, ласковая как дитя, гуттаперчево-сморщенная старушка. Отец Александр отправил меня в комнату для отдыха, а сам прошёл в закуток, где висел рукомойник, фыркая, умылся, потом с кем-то в коридоре переговорил, быстро вернулся и тут же, словно продолжая прерванную мысль, стал рассказывать историю графа Уголино делла Герардеска, умершего вместе с сыновьями от голода.

«Божественная комедия» Данте, к которой он часто возвращался, зазвучала в скромной подмосковной халупке то по-русски, то по-итальянски...

Внезапно, неосторожно поведя рукой, отец Александр смолк, сквозь боль улыбнулся:

- Вчера колол дрова, повредил правую руку. А мне ведь в мае картошку сажать…

Количество дел, выполняемых отцом Александром, меня всегда поражало и слегка настораживало. Два-три раза, сразу после окончания лекций, я осторожно просил:

- Вам бы отдохнуть, отец Александр…

Но у него всегда находилось срочное дело: то поездка в Онкологический центр, то встреча с приехавшими издалека паломниками, то переводы с английского, то изучение специальной богословской литературы.

Вот и сейчас, пересиливая боль, он стал рассказывать историю, чудесным образом попавшего к нему креста, который лежал, поблескивая сапфирами и эмалью, здесь же, на столе.

Закончив о кресте, неожиданно сказал:

- Был такой писатель - Юрий Осипович Домбровский. Он писал превосходную прозу. Стихи у него были не такие сильные, но образные и доходчивые. Один из своих сборников, он хотел назвать: «Моя нестерпимая боль». Я не советовал, говорил, лучше будет что-то вроде: «Преображение боли». Но он тогда уже никого не слушал. И потом - в последние годы Юра сильно пил. Это было плохо, но, скорей всего, неизбежно. Двадцать пять лет в лагерях и на поселениях! Это не шутка… Марья Витальевна! Я сегодня утром привёз из дому книгу. Жёлтенькую такую. Где она?

- Ничего не привозил? – донесся его голос уже из новенького деревянного коридора. – Значит, забыл кинуть в рюкзак…

Возвратившись, он продолжил:

- Я неспроста - про Домбровского. Вот, скажем, Ваши стихи. Я слыхал… вы тут недавно хвастались, – он с лукавинкой, но и ободряюще глянул на меня, - что рукопись книги… небольшой такой книги… уже готова. Стихи у вас совсем не такие, как у Юрия Осиповича. Но мне кажется, вы тоже никого особо не слушаете. А ведь иногда взгляд со стороны полезен. В общем… Хорошо бы к вашим стихам написать предисловие. Конечно, предисловия почти всегда бывают лишними. Но у вас стихи необычные. Их невозможно пересказать в прозе. И, тем не менее, какая-то далёкая повествовательная основа в них есть. Они навевают мысли о притчах и сказаниях, громоздящихся за стихами. А если глянуть с общей точки зрения, то эти стихи, словно повесть о том, чего вроде нет, но что обязательно будет, потому что уже - незримо присутствует!

Он так и сказал: «Чего нет, но что незримо присутствует».

Я подождал, не добавит ли отец Александр чего-нибудь ещё.

Он молчал.

Тогда, прокашливаясь, я сказал:

- Может, предисловие и нужно. Только кто напишет? Меня мало кто знает. Разве кто из друзей…

- Я сам напишу. Там у вас есть пять-шесть стихов с религиозными мотивами, за них и зацепимся…

Он осторожно, как опухоль, всеми пятью пальцами сразу, потрогал правое плечо.

Я стал торопливо прощаться.

- Приезжайте через недельку-другую. Тогда и об осенних лекциях потолкуем. Помните, я рассказывал вам про мать Марию, про Кузьмину-Караваеву?..

О матери Марии он рассказал в электричке, где мы случайно встретились месяцев семь-восемь тому назад.

Электричка была набита под завязочку.

Вдруг в середине вагона я увидел свободное место. Протиснулся, умостился, достал книгу. Случайно подняв голову, увидел: напротив, сидит и улыбается отец Александр.

Дело было на исходе лета, священник был не в рясе, а в светло-сером костюме.

Отец Александр обрадовался по-настоящему. Путь от Сергиева Посада до Москвы был долгий, и он тихо, но внятно, рассказал мне про мать Марию, про духовный восторг, который чувствуется в её стихах, про её мытарства во время Второй мировой войны, про смерть ее в газовой камере немецкого лагеря Равенсбрюк и про то, как в юности, сразу после смерти своего отца, Юрия Дмитриевича Пиленко, она потеряла веру в Бога, а потом снова её обрела…

Теперь, мартовским полуясным днём я брёл пешком на станцию Пушкино с чувством какого-то грустного ликования.

Ликовал, наверное, потому, что отец Александр не забыл про мои стихи, которые ему ещё три года назад показал мой друг, музыкант и композитор Юрий П., а острая грустинка покалывала щёки у самых губ оттого, что казалось – стихи кончатся, мечты-надежды схлынут, как схлынули молодые годы, детство, юность…

И что тогда? Что - после трепета и буйства стихов?

Неожиданность всегда лучше расчета: что-то вдруг повернётся - и жизнь уже вовсю скачет по родимым ухабам или скользит по надраенным до блеска полам…

Скользит и скачет по-другому, не так как раньше!..

Я остановился.

Всё было как всегда, но что-то явно менялось.

Я стал думать о будущем и вдруг понял: ничегошеньки толком об этом самом будущем я рассказать себе не могу.

Да так оно и было!

Я не знал и не мог знать, что осенне-зимний цикл 1990 года начнётся второго сентября с неповторимой лекции о матери Марии, что вскоре в стране наступят совсем иные времена и сбудутся слова отца Александра: «Сначала перестройка – потом перестрелка». Не знал, что жизнь наша в корне изменится, но отец Александр про это не узнает, потому что настанет страшное 9 сентября, и ранним утром ко мне домой, в посёлок Заречный, расположенный в трёх километрах от старинного Радонежа, приедут Сергей Б. и Юра П. и кто-то из них скажет: «Отца Александра убили», а я, едва опомнившись, пролепечу: «Когда, как?» И один из друзей ответит: «Сегодня в шесть утра, зарубили топором»…

А тогда, в марте 90-го, я приехал в Новую Деревню не через неделю-другую, а через три дня, потому что накануне вечером по моему сергиево-посадскому номеру позвонил отец Александр и сказал:

- Заезжайте завтра в храм. У меня кое-что есть для вас…

Я выстоял больше половины службы. Когда стал читать диакон, отец Александр подошёл ко мне, негромко сказал:

- Идёмте ближе к свету…

Он сходил в алтарь и вышел оттуда с тремя плотными листками сероватой бумаги.

- Вот, берите. Я назвал эссе «Вместить невместимое».

- Поставьте, если можно, подпись – глухо и неожиданно для себя бухнул я.

Священник прошёл к конторке, попросил у церковного старосты ручку, наискосок, на первом листе, черкнул несколько слов и расписался.

Затем, выйдя вместе со мной на минуту из храма, сказал:

- Теперь идите с Богом. Чувствую, дела вас не отпускают, - снова улыбнулся он. - Да! Забыл… Книгу Домбровского возьмите у Марьи Витальевны. Он ведь тоже сперва всё стихи писал, но потом полностью перешёл на прозу. И хорошо это у него получилось. То же самое – Набоков. Да и Ахматова в глубине стиха – по-хорошему прозаична. О Пушкине - нечего и говорить. В ваших стихах много повествовательности. Ну, например, в стихотворении, которое связано с Конфуцием. Но главное не это. Главное - в них присутствует чудо рассказывания!

Я с недоумением глянул на собеседника.

- Да, да! Чудо рассказывания – вот, что вы ощущаете во время написания стиха. Ощущаете сильно, хоть и подспудно. Сам рассказ о любом событии, во время произнесения речи, - неважно про себя или вслух, - обрастает у вас новыми неожиданными деталями и смыслами. Чудо рассказывания – это чудо Божье! Ну, мне пора…

Отступив влево, вглубь церковного двора, и встав под деревьями, я, волнуясь, прочитал первые строки из того, что написал о моих стихах отец Александр:

«В нашем мире, который с завидным упорством отворачивается от чудес, чудеса всё-таки происходят. Они стучатся к нам, словно надеясь прорваться сквозь человеческую слепоту. И одно из самых удивительных чудес – тайна человеческого сознания и духа. Об этом когда-то писал Блэз Паскаль, сравнивая мёртвые, лишённые разума громады мироздания, с одним-единственным огоньком мысли, горящим во тьме…»

Я зажмурился - и вмиг даже думать забыл о стихах: о своих, чужих, о древних, новых!

Проза, которую я начинал писать и в семь, и в четырнадцать, и в двадцать лет, которую произносил про себя и вслух, во время бодрствования и во сне, словно бы читая не написанную ещё книгу, эта проза приобрела вдруг вид подмосковной церковной нищенки. Одетая дурно, грязновато, она зачем-то нацепила поверх сбившихся набок волос дворянскую пышную шляпку с ситцевым лиловым цветком, выступила внезапно из-за церковной ограды и пошла, чуть пошатываясь, прямо на меня.

Нищенка, получив пятак, а затем и двугривенный, ушла.

А проза и та сбивчивая речь, которая всегда тесно её обвивает, - они остались.

Речь эта, как та оттаявшая ветка, неожиданно в конце марта показавшая на концах своих крохотные почки, едва заметно мигающие зелёными огоньками на чёрном тополе, на осокоре, который хорошо прижился здесь, в Подмосковье, - речь эта внезапно задрожала и потом уже никогда не переставала дрожать.

В те минуты я напрочь забыл об отце Александре (о чём до сих пор вспоминаю со стыдом) и стал почему-то смотреть не вверх, на тополь-осокорь, а вниз.

Под ногами валялся неизрасходованный, не изображённый как надо март: кучка снега, фиалка, навоз, детская красная лента, кем-то - девочкой или котёнком – на одном из концов растерзанная в пух.

От полноты внутренней (наконец соединившейся с внешней) жизни я закрыл глаза.

Так, не разлепляя век, и дошёл до крошечного деревянного дома, на другом конце церковного двора. Хрипло позвал:

- Марь Витальевна, вы здесь?..

Марья Витальевна тоненько нарезала горбушу, чтобы отец Александр после службы мог наскоро перекусить, и потому, не оборачиваясь, мотнула головой в сторону комнаты.

Я вошёл, взял со стола жёлто-лимонную книгу Юрия Домбровского «Хранитель древностей». На ней – и опять-таки наискосок – было написано:

«Борису Евсееву, чтобы он тоже стал Хранителем!»

Я открыл книгу и прочитал: «Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и тёплую погодку…»

Но тут же Домбровский был захлопнут, и я, вслух, волнуясь, как непротрезвевший скрипач перед экзаменами в Гнесинке, забормотал вслух своё любимое: «Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был забит путевыми записками…»

Проза - как путь жизни и как вроде бы случайно затеянное описание этого пути, - пронзила меня, словно острая булавка трепыхающегося жука: сверху донизу!

Продолжая читать вслух нестерпимо прекрасного Лермонтова, объёмные куски которого помнились наизусть ещё с детства, покинул я пахнущий сосновым осмолом, крохотный церковный дом.

Уходя, краем глаза видел: Марья Витальевна перестала строгать рыбу, распрямилась и с недоумением на меня смотрит. Потом подняла зачем-то руку. Однако дальше никакого жеста не последовало.

К руке её прилипла рыбья косточка с беловато-розовым жирком на конце. Марья Витальевна косточку на руке чувствовала, морщилась, рукой слегка встряхивала, гуттаперчевое лицо её кривилось, но сбить косточку щелчком или попросту сдуть её она почему-то не догадалась.

Домой, в посёлок Заречный я решил ехать на попутке, и поэтому пошёл пешком через снежное поле, мимо кладбища - к Новой Ярославке.

По дороге я видел лису.

Она терпеливо ждала своего часа на опушке леска, прилепившегося к южной окраине кладбища, и на меня глянула равнодушно.

Через минуту лиса напружилась, чуть отпрыгнула в сторону, потом скрылась за невысоким снежным холмиком. Тут же она появилась снова - с полёвкой в зубах. Глаза лисы – я хорошо это видел, потому что всегда был дальнозорким – пылали неутолимым огнём голодного счастья. Лиса медленно, даже величаво, не обращая внимания на двух пьяненьких копачей, вынырнувших из синих глубин кладбищенского марта, скрылась в неширокой, отделяющей дорогу от поля канавке.

«С добычей», - порадовался я за лису и тут же ускорил шаг: нужно было ехать домой, быстрей прорисовывать радость, удерживать на лету плотность и вескость неожиданно высмотренных деталей.

Мгновенный - в два приёма - переход от стихов к прозе изменил мою жизнь до неузнаваемости: она обрела неожиданный, долгие годы укрывавшийся от меня смысл.

Прежняя жизнь вдруг сухо хрустнула и отпала, а жизнь новая, неизвестно откуда взявшаяся, стала наливаться дикой силой: сквозь сухостой и заборы, её внезапно потянуло вверх, в сторону, вверх!

Стало вдруг всё равно, что будет дальше, отступили бесконечные хозяйственные дела и трудности, они показались ничтожными или преодолимыми, потому что вдруг решился основной, все эти годы торопивший жить и безумствовать вопрос: как перевести то, что делается вокруг в рельефы и линии, в слова или записанные нотами звуки?

Не дававшийся в руки смысл нежданно-негаданно был обнаружен.

Всё стало светящимся, праздничным, каждая деталь получила смысл и вес. Мир как точнейший набор штрихов и звеньев представился великим порядком, который нужно было постигать, изображать, которым нужно было делиться с голимыми, обездоленными.

Тут же я стал вспоминать сияние и тяжесть рыб, которых вытаскивал из реки в детстве, вспомнил лёгкую девичью пудру весенних бабочек и тяжёловатую пыль летних просёлков, вспоминал завитки шерсти за нежно-прозрачными бараньими ушами и мелкий воробьиный шаг особо льстивых и придирчивых школьных учителей…

Через некоторое время я улетел на Кавказ. Правда, не в Тбилиси, в Баку.

Первый же рассказ, уцепленный там новым зрением, - не залепленный литературщиной и монотонными всхлипами, рассказ, написанный совершенно по-новому - подтвердил: жизнь изменилась до неузнаваемости и её уже никто не обессмыслит.

Радость понимания заставляла нырять в ледяной Каспий, выскакивать, ликуя, голышом на скалисто-песчаный берег, смотреть сквозь тяжеловатую пелену на южное кирпичное солнце, пить вино огромными, превосходящими способности человека глотками…

Ну а книга Домбровского, подаренная отцом Александром, книга, которая своей короткой надписью на контртитуле толкнула меня на возврат к Лермонтову, повернула лицом к неслыханным возможностям русской повествовательной интонации, - и теперь, после всех переездов-ремонтов, посвечивает передней стороной обложки в моём шкафу.

Жёлто-лимонная эта обложка видна даже в сумерках, а особенно хорошо утром, в снежный рассветный час…

|

Метки: Борис Евсеев Александр Мень |

О новой прозе Бориса Евсеева. (Алина Ревякина. ИНИОН РАН, 2016, №4) |

«Расселина времен…»: о новой прозе Б.Т. Евсеева

Автор: Ревякина А.А. Дата публикации: 07.11.2016

(Аналитический обзор) // РЖ «Литературоведение». – М.: ИНИОН РАН, 2016. – № 4.

Известный русский писатель Борис Тимофеевич Евсеев (род. 10 нояб. 1951 г. в Херсоне) в текущем году подошел к своему 65-летнему юбилею, имея в активе целый ряд авторских книг и более 180 литературно-критических работ о нем разных жанров (статьи, рецензии, монографии, диссертации). Он стал лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, а также премий «Венец», Бунинской, Горьковской, им. Валентина Катаева и др.; он – финалист «Русского Буккера», «Большой книги», «Ясной Поляны».

В советское время произведения поэта и прозаика Б. Евсеева не печатались (как «искажающие действительность», «проникнутые духом реакционной философии…»). В начале 1990-х годов ему удалось опубликовать небольшую подборку стихов под общим названием «Время лжи уже прошло, время истин не настало» (альманах «День поэзии», 1990). В 1992–1995 гг. вышли три его поэтических сборника: «Сквозь восходящее пламя печали» (1993), «Романс навыворот» (1994), «Шестикрыл» (1995). Лучшие рассказы 1992–1999 гг. – «Никола Мокрый», «Узкая лента жизни», «Кутум», «Садись. Пиши. Умри…», «Рот» и знаковые в литературном процессе рассказ «Баран» и повесть «Юрод» вошли в сборник «Баран» (2001), отразивший стремление писателя осмыслить тему «цивилизационного слома СССР-России» как «слома былого уклада – взаимоотношений, верований, традиций» и «ощущения нового, но еще не вызревшего бытия» (4, с. 9–10). В сборнике ярко сказались свойства индивидуального стиля писателя: гротесковость и парадоксальность образов, непривычное сочетание реалистических и формалистических приемов письма; «музыкальный ритм» как организующее начало (2, с. 228).

Самым значительным в этот период явился роман «Отреченные гимны» (2003), посвященный проблемам «возрождения России» в преодолении «разрыва времен». В повествование о реальных драматических событиях (октябрь 1993 г., осада Белого дома, «хаос стрельбы» в сцене расстрела мирного населения и т.п.) «вплетаются философско-фантастические, религиозно-теологические мотивы» (3, с. 678). Затем вышли книги прозы: «Власть собачья: Повести и рассказы» (2003), «Русские композиторы: Рассказы о жизни. Летопись творческого пути» (2002–2010), «Романчик: Некоторые подробности мелкой скрипичной техники. Роман» (2005), «Площадь Революции: Книга зимы. Рассказы» (2007) , «Лавка нищих: Русские каприччо» (2009), «Евстигней: Роман-версия» (2010), «Красный рок: Повести» (2011), «Пламенеющий воздух: История одной метаморфозы. Роман» (2013), «Чайковский, или Волшебное перо: Повесть-сказка» (2015) и, наконец, «Офирский скворец: Роман-притча и рассказы» (2016).

На рубеже XX–XXI вв. писатель привлек внимание критиков, которые отмечали, что каждое следующее его произведение «ставит диагноз нашему обществу» или заключает в себе некое предостережение, возвращая к особенно значимым «эпизодам российской истории, бросающим драматические отсветы на день сегодняшний» (10, с. 95).

По мнению Л.А. Аннинского, повесть «Офирский скворец» «поражает новым взглядом на то, что с нами происходит…»; «похоже, наша проза собирается очнуться после долгого сна…» (цит. по: 14). «Офирский скворец» явил собой «удивительное сочетание пространства и времени», – подчеркнул В.Ф. Дударев (гл. редактор «Юности», где впервые публиковалось произведение).

Читатели и критики заметили, что в своей новой повести писатель продолжил темы и стилевые тенденции, заложенные в его предыдущем творчестве. И об этом здесь стоит напомнить хотя бы в общих чертах.

Вопрос о типе художественного мышления Б. Евсеева дискутируется с конца 1990-х годов. Одни критики (П. Басинский, В. Коробов) относят Б. Евсеева к последователям классического реализма, другие (И. Ростовцева) – романтизма, третьи (С. Василенко) называют его в числе представителей «нового реализма», воспринявшего некоторые приемы модернизма и постмодернизма»[1]. По мнению А.Ю. Большаковой, есть основания говорить о формировании в творчестве Б. Евсеева «неомодернизма», где «христианское начало задает высокую точку отсчета авторскому поиску» (4, с. 112).

По мысли самого писателя, его метод предполагает неотъемлемость художественного миросозерцания от пластов сверхреального – от мистических субстанций, от «путешествий души по времени как метапространству». Именно «неведомое, запредельное», по его словам, будет все активнее «вторгаться в нашу жизнь, требовать изображения, фиксации в слове» (9, с. 3). Б. Евсеев включил свое творчество в контекст «новейшего русского реализма», представленного также именами Л. Бежина, А. Варламова, С. Василенко, М. Гуреева, Т. Зульфикарова, Ю. Козлова, В. Отрошенко и др.

Писателей этого ряда Л.А. Аннинский назвал «пионерами новейшего направления российской словесности», а их метод – «инструментальной феноменологией» или «сотворением художественных явлений волевым усилием, без опоры на онтологическую реальность» (2, с. 238). А.Ю. Большакова интерпретирует понятие «феноменология литературного письма» именно как способ раскрыть «онтологические пласты жизни», «феноменальность народной судьбы, осознание нацией своей русскости» (4, с. 6).

Обе трактовки, по сути, дополняют друг друга, помогая выявить составляющие того феномена, каковым является творчество Б. Евсеева (и других представителей «новейшего направления российской словесности»).

Существенны размышления Л. Анненского об истоках евсеевского «страннословия» («словосдвижения» и «словотрясения» как освобождения от привычных значений). Критик считает, что аналогии к этому явлению стоит поискать в «метельной» советской прозе начала 1920-х годов, «в технике орнаментальной прозы» (например, у Ремизова) (2, с. 229). Имеется в виду такая форма организации текста, при которой сюжет уходит на второй план, а на первый выдвигаются «легенды, магические образы, дремучие письмена, загадочные послания, мистические поверья, эстетические модели, политические слоганы и прочая “музыка”, которую слушает современный человек и принимает за реальность» (2, с. 249). В орнаментальной прозе особенно значимым, самоценным становится слово («крепежный материал реальности»), обретающее множество смысловых оттенков (как наваждение или как монтаж в «легком кинематографе», по слову писателя).

Б. Евсеев систематизирует фактуру своего письма, выделяя четыре основные зоны: ономастика (музыка старых названий); жаргон всех уровней (включая базарно-лагерный и площадной); «вожделение слуха» (мистика эроса и любви); гул и гомон «масс» (т.е. толпы́, ищущей повода «излить безадресную злобу») (цит. по: 2, с. 249). При этом «иногда кажется, – продолжает Л. Аннинский, – что писатель дразнит читателя таким превышением средств над целью и даже, некоторым образом, его морочит… и читатель поддается…» (2, с. 231). Что касается «мироконцепции Евсеева», то, по разумению критика, главную «системообразуюущую роль» играет здесь бытийный «низ»; при этом «вверху – Бог, отсутствие которого чувствуется сильнее, чем присутствие» (2, с. 232). Так, «базисом, первоэлементом, центром» в евсеевской прозе становятся «тщета и надсада преджизни», над которой соколом парит мысль, а где-то в бесконечности реет Смысл бытия» (2, с. 231).

«Можем ли мы его постичь?» – евсеевский ответ на этот вопрос Л. Аннинский пытается сформулировать, обращаясь к повестям «Ночной смотр», «Юрод», «Рот» и др., а также к роману «Отреченные гимны». Однако «меж верхом и низом» в «гигантском пространстве», где «должно бы реализоваться человеческое существование», писатель находит «черную дыру», «вакуум смысла» и лишь потом «пунктирами конкретных суждений» определяются островки «анализа» среди «хаоса Бытия» (2, с. 232).

По определению критика, «лучше всего сказано у Евсеева про его художественный мир: он дается “со всех точек обзора сразу”» (2, c. 224).

Публицистический аспект наблюдений и суждений писателя раскрывается в том, как он мыслит Россию. Л. Аннинский формулирует это таким образом: «Россия, и в частности Москва – место, где все старое выгорит, а новое вырастет. Ведь в прошлом Москва всегда вовремя сгорала и из пепла вовремя же восставала. И теперь… Россия будет уменьшаться, чтобы потом, увеличившись, навсегда обрести контуры своей “суши-души”. Не исключено, что возможность “тихо-мирно” поворотить Россию, куда следует, уже упущена… “Россия! Ты есть или тебя тоже нет?” Ты, как весь мир, в черной дыре, или спасена?.. Или впрямь дело в том, что “земля русская – небо и есть”?.. Или – что у нас есть душа, “настоящее русское оружие”?»(2, с. 233–234; курсив – А.Р.).

В романе «Отреченные гимны» это «оружие» закодировано буквой «Д» и является «главным системообразующим элементом евсеевской феноменологии» (2, с. 235). Речь идет о секретных лабораторных испытаниях сверхтонкой «материей д.» в закрытом научном учреждении, где во время опытов испытуемых погружают в трансцендентное состояние, чтобы на время «отделить» душу от тела и получить искомую «материю». За ней охотятся и заграничные шпионы, и наши властные структуры перестроечной эпохи. Читателю может показаться, что это и есть основной сюжетный ход романа: «Похищения, налеты, допросы, убийства. “Приборы, расчеты, идеи”. Запись информации в подкорку…» – отмечает Л. Аннинский. Ведь ни в одной издательской аннотации «не обошлось без комплимента автору по части детективных ускорений и авантюрных штопоров, в которые срываются герои со своих религиозно-философских бельведеров» (2, с. 234–235).

Однако «подлинный сюжет» романа – вовсе не авантюрная история и даже не история характеров, двух «сквозных» героев – потомка раскулаченных домовладельцев Василия Нелепина и его подруги журналистки, обозревательницы «Аналитической газеты» Иванны Михайловны. Согласно замыслу писателя, высшим становится «сквозной» канонический христианский сюжет о «мытарствах души» – их видения возникают у испытуемых в лаборатории, где они записываются на пленку (идет микросъемка «контуров души»[2]).

Задачей евсеевского повествования, отмечает Л. Аннинский, является «испытание на прочность мироздания», которое по всем интуитивно определяемым признакам «вот-вот рухнет и развеется пылью. Интуитивно же старается душа эту катастрофу – заклясть… магически», ощущая ее «неотвратимость» (2, с. 237).

В этих целях из далекого бытия царьградской благочестивой старицы («Хождения святой Феодоры по воздушным мытарствам») писатель берет, как пример, 20 «заклятий-заклинаний» «во избавление от соблазнов, ее мытаривших», и живописует соблазны и грехи, за которые после смерти души умерших истязаются во спасение. Последовательность мытарств такова: празднословие (герой в ответе за «все на земле праздно сказанное»); клевета и осуждение; ложь и душевная кривизна; гнев и ярость; гордый ум и голый рассудок; вражда и братоненавистничество; воздаяние злом за зло; чародейство и колдовство; сребролюбие и скаредность; убийство; суд неправедный, без совести; блуд; подлое молчание; разбой и грабеж; атеизм и ереси; чревоугодие и несоблюдение постов; утерянная совесть и ростовщичество; духовное уныние; содомский грех и, наконец, «мытарство жестокосердия, мытарство мятежей, революций и гражданских войн»[3].

Под пером Евсеева, отмечает Л. Аннинский, все это – попытки «оживить души, спев над ними “отреченные” гимны – полузабытые, отброшенные…» (2, с. 238).

Итак, романное действие от пролога до эпилога вбирает две взаимодействующие линии – земных и духовных мытарств, которые проходит герой, попадая в московский октябрь 1993 г., затем в водоворот невероятных приключений, связанных с деятельностью фирмы (куда его берут на работу и где проходят испытания «материи д.»). При этом герою приходится пройти не только через муки земные, но и через те мытарства, которые выпадают покидающей его тело душе.

В финале романа Б. Бесеев дает свой «автопортрет»: «Взгляд у меня опечаленный». И фотоснимок на обложке романа визуально подтверждает это: автор «Отреченных гимнов» выглядит грустным. Однако дело здесь «не в эмпирическом индивиде… дело в личности, пытающейся совладать с бытием», – заключает Л. Аннинский (2, с. 236).

Сам писатель на вопрос, чем объясняется глубокий интерес к его роману, ответил: «Думаю, в первую очередь – попыткой проникнуть в запредельное. Уверен: ХХI век принесет с собой множество расшифровок таинственного. Наука все ближе подходит к пониманию того, что библейские и евангельские истины, а также истины других религий – это вовсе не доисторическая поэзия и не собрание метафор. Существование души научно почти доказано. Известно и то, что существует неведомое науке пространство, не являющееся ни небом, ни землей. У меня в романе оно названо “некромиром”. Посмертные мытарства души человеческой, описанные мною, как раз в этом самом “некромире” и происходят» (6).

Внутреннее напряжение романа создает взаимодействие пластов повествования – нижних(«разрывы» исторической действительности) и верхних (испытания души и достижение желанного очищения). Так слагается единое повествование о земных и духовных мытарствах России в огне политических распрей, восходящее к движущей автором сверхидее собирания распадающегося мироздания на высшей, не подвластной историческим катаклизмам основе». Именно здесь зарождается словесная «мелодия ангельских песнопений, сиречь – гимнов … сберегающих душу на небе… и на земле…»[4].

Выстраивание «мытарственных рядов» в романе имеет «историческую подоснову»: двадцать мытарств символически увязаны со сменой и движением двадцати веков нашей цивилизации. «Мелькали, словно в обратных кадрах, мытарства, и каждое из них… словно бы равнялось прошедшему с Рождества Христова веку. 1-е мытарство – век I-й, 7-oе – VII-й, 12-e – XII-й. И дальше, дальше, сквозь столетья, сквозь века… Романный герой, его малая и ранимая душа… словно вбирает цивилизационные подъемы и катастрофы» (4, с. 87).

По убеждению многих критиков, Время является одним из самых значимых героев в семантике евсеевских повествований. «Время – душа мира», – так сказано в романе[5]. Стремясь осмыслить этот момент в теоретических понятиях, А.Ю. Большакова привлекает теоретические выкладки П. Рикёра и полагает возможным говорить о возникновении особой художественной материи «пространства-времени» (4, с. 51). При этом чаще всего речь идет о «поиске утраченного» (времени, пространства), вымышленного, обетованного, идеального пространства-времени, где не только «сходятся разные темпоральные сферы, точки зрения», но и соединяются, кажется, «несоединимые полюса» реальности и вымысла, правды и иллюзии, обретения и утраты, «времени и вечности, пространства и пустоты»[6]. Взаимодейсвие временных пластов – «их столкновение, противоборство, слияние, новый распад и новый синтез» – все это позволяет выделить сферу «авторских» «игр со временем»[7](4, с. 51).

Время у Б. Евсеева существует словно бы под маской обычных, сменяющих друг друга явлений. В романе действуют самые разные персонажи, начиная с автора-повествователя, сочинителя «романа в романе», главных героев (Нелепина и Иванны) – до пестрой россыпи «персонажей нашего времени». Характерно, что центром пространственно-временных схождений в романе становится «дом» как место соединения текущей действительности и – таинственной «материи д.», космического и религиозно-философского начала бытия, как «центр, через который прошел разрыв, поделивший страну на Россию и не-Россию» (4, с. 67).

«Дом» предстает в трех основных образах: Большой (т.е. Белый) Дом, подвергнутый испытаниям в кровавом октябре 1993 г.; родовой дом Нелепиных и, наконец, Дом Божий, куда в итоге переселятся все люди. В романе «об испытаниях души и поисках воссоединения “земной” природы вещей с ее сверхбытием» концепт дом «восходит к архетипическим концептам человеческой цивилизации». Ведь дом – такая же модель космоса (imago mundi), как и храм, утверждает А.Ю. Большакова (4, с. 67–68).

Московский дом Нелепиных становится знаковым хронотопом: средоточием разновременны́х отражений, точкой пересечения «душ живых» и «мертвых», литературы и исторической реальности, катаклизмов ХIХ и ХХ вв., истории и мифа, реальной и духовной географии России: «Дом видел и отражал стеклами всякое!.. Видел дом затонувшие века, восстающие со дна постройки, а в треугольнике меж Яузой и Москвой-рекой, густо напичканном госучреждениями – пылающее лазурью невидимое озеро! Видел: словно бы Китеж-град Московский блистает-переливается, отразившись в сокрытом до поры от людей многослойном озерном зеркале!..»[8]

Введение хронотопа дом в сферу священных для русского сознания символов и эмблем: Китеж-град – Москва – Третий Рим – Святая Русь – «превращает его в средоточие русской национальной идеи… Идеи сохранения и вечного воссоздания Руси-России: из праха и тлена, разрухи и падения нравов, революций, войн, цивилизационного разлома» (4, с. 69).

Китеж, по убеждению американской русистки Кетлин Парте, является «частью русского культурного мотива, связанного с феноменом духовного подполья. Сутью его является вера в то, что все наиболее могущественное, священное и поставленное под угрозу исчезновения становится невидимым миру – с целью противодействия уничтожению, своему и Святой Руси»[9].

Выведенная в заглавии романа идея гимна исподволь указывает на реставрацию ценностей прошлого. Но в целом «роман о гимнах» обращен к современному поиску самоидентичности – через Русский Космизм, универсальные духовные начала. Христианский «мотив испытаний» касается, в первую очередь, нынешних (новых) испытаний русской души, национальной идеи в перевернувшейся и все еще укладывающейся, пореформенной России, обобщает А.Ю. Большакова.

Роман завершается емким суждением, которое для писателя обладает вневременным свойством:

«Время же – будь то время переворотов сознания

или время гимнов – первоматерия души и есть»

(«Отречённые гимны»)

х х х

Специальное внимание в обзоре уделено анализу повести «Офирский скворец», опубликованной в 2015 г. в журнале «Юность» (№ 1–3) и получившей одну из авторитетных русских литературных премий – «Ясная Поляна» (в номинации «ХХI век»). На это событие раньше других откликнулся «Московский комсомолец» (2015, 30 окт.), опубликовав, в частности, мнение писателя Вл. Отрошенко, который отметил свойственное Б. Евсееву «удивительное чувство стиля»; ведь в книге присутствуют «и век ХVIII, и сегодняшний день»; в ней «исследуется природа власти», писатель продолжает сатирические традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина (14).

Повесть Бориса Евсеева – «зашифрованный портрет современной Москвы, переплетающийся со срезом российской истории», – этот вывод принадлежит А. Роговой, обозревателю журнала «Прочтение. Ру» (15). В самом заголовке ее статьи «Туман, тревога и отечество» очень точно определены глубинные смыслы произведения. По убеждению рецензентки, не противореча тютчевским строкам о том, что «умом Россию не понять», писатель лелеет надежду, что страна наша, преодолев очередную смуту, «приблизится к образу чудесного государства Офир» (15).

Отметим, что тревога за отечество до конца сохраняет доминирующую тональность в общем эмоциональном настрое повествования. И этот настрой как бы закрепляется в имени Ивана Тревоги, первого персонажа, с которым знакомится читатель. Не случайно, что это имя соотносится с реальным историческим лицом[10]. Повесть и начинается как историческая – сценой беседы в Тайной канцелярии ХVIII в. «Первые страницы — сплошной диалог, сквозь который вырисовывается завязка сюжета: некий Иван Тревога обучил скворца выкликать крамолу про царицу-матушку. Тревогу поймали и упекли в застенок, а вот скворец улетел — не догонишь. Потому обер-секретарь тайного приказа Степан Шишковский[11] отправляет своих подручных в погоню через временну́ю яму, образовавшуюся в Голосовом овраге, известном “нехорошем месте” в Коломенском, которое поросло городскими слухами, мифами и легендами».

Однако для Б. Евсеева (продолжает А. Рогова) «эта старая история — только отправная точка для создания совершенно другого сюжета. Голосов овраг становится местом, где в одной точке соединяются все эпохи, которые переживала страна. Там до сих пор хранятся мысли как правителей, так и обыкновенных людей. Причем собирается там все самое плохое, что было и есть в нашем государстве» (15).

По аттестации самого автора повести: «Время там вязкое и людей ненавидящее: не убивает — засасывает».

Лица, обеспокоенные исчезновением неведомой птицы, не без оснований опасаются, что именно там, во «временно́й яме», сгинул Скворец – особенный персонаж, тревожащий(привлекающий и отпугивающий) своими птичье-человечьими звукоподражаниями, чреватыми какими-то манящими откровениями. Этот скворец и является «ключом к чудесной стране Офир, которая упоминалась еще в Библии как государство благополучия, разума и совершенного общества» (15).

Потому-то «за птицей гоняются все – от самой императрицы Екатерины и смутьяна Ваньки Тревоги до преступных авторитетов ХХ столетия… Дорога в Офир, куда много тысячелетий люди не могли найти путь, открывается, однако, только одному герою». Но «зачем бежать в неведомые страны, когда можно собраться с силами, внимательно изучить ошибки предыдущих столетий и навести, наконец, порядок здесь и сейчас. Тогда и развеется над голосовым оврагом зеленый мутный туман, отбивающий разум и историческую память» (15).

По мнению А. Роговой, автор пытается «найти выход из безвременья, распутать клубок исторических неправд, добраться до сути того, что называется “Россией” во всевозможных трактовках этого понятия». Тому способствует язык повести – сложный для восприятия, полный аллитераций, звуковых аллюзий, метафор, пословиц. В речи скворца «чувствуется искусственность вдохновенной нелепицы, причем каждая фраза толкуется двояко — совсем как у многих пророков, известных смутными предсказаниями» (15).

Необычность названия повести «Офирский скворец» да и явная неординарность самих действующих лиц, их взаимоотношений заставляют читателя задуматься о скрытых намерениях писателя. В своей беседе- интервью с Д. Филипповой он приоткрывает некоторые потаенные источники замысла (7). Естественно, что его собеседница, да и читатели задаются вопросами, как в повести «сплетаются разные пласты истории, разные характеры». И есть ли какие-то исторические документы, заставляющие поверить в то, что «связующим звеном между эпохами оказывается Голосов овраг – место, где люди пропадают и появляются вновь».

В своем ответе Б. Евсеев дает весьма сдержанные пояснения: будто бы о «разломе времен», существующем в Голосовом овраге, сообщалось в прессе. А в 1832 г. в газете «Московские ведомости» «сухим языком полицейского дознания была изложена история двух крестьян, вышедших во времена нашествия Наполеона из деревни Дьяково, присевших отдохнуть на краю оврага и там пропавших. Объявились они на том же месте, но уже через 20 лет» (7). Вывод, который сам писатель делает из этих «документов», лишь укрепляет сложившееся мнение о нем как о художнике, который «пытается проникнуть в запредельное».

В данном интервью Б. Евсеев, по сути, признается в своих намерениях продолжать художественные мистификации: «Вполне возможно, Голосов овраг был и остается не только “временной ямой”, но и чем-то вроде психологического укрытия, в котором можно уберечься от несчастий и бед, от партийных чисток и войн. Исследовать Голосов овраг, конечно, дело ученых и философов. А дело писателя – услышать еще не родившийся звук. Я и попытался…» (7).

Эту мысль писатель развивает, отвечая на другой вопрос Д. Филипповой: «…люди стали бы счастливее, найдя Офир – страну, в которой, как сказано в Библии, невероятное количество золота и драгоценностей?» Пояснения Б. Евсеев дает в своем стиле: «Офирское царство – потаенная русская мечта! Причем… это совсем не та переполненная золотыми слитками “страна Офир”, о которой говорилось в Библии. Это то, к чему очень подходят строки Сергея Есенина: Средь людей я дружбы не имею, / Я другому покорился царству… Офирское царство (я называю его – Новая Эфиросфера) – это особая нематериальная среда нашего грядущего существования. Такая среда возникнет между жизнью земной и Воскресением (7).

«Подобное понимание, – продолжает писатель, – брезжит в философии Русского Космизма, и не противоречит православным канонам. Но “Офирский скворец” — это не мутно-философская занудиловка! Это голоса и картины пиров и пыток, это “тяжелый рок” нашей действительности и грациозное свинство века восемнадцатого, это – сверхреальное в реальном! Словом, “Офирский скворец” — это увлекательная история о будущем, про которое мы ничего не знаем, но которое скрытно от нас уже давно существует!» (7).

Важные для осмысления повести признания Б. Евсеев сделал в ответ на вопрос о визуальных истоках своего замысла: «…гуляя как-то в Коломенском, я увидел крупного скворца, с ярко-желтым надклювьем. Скворец ходил по земле размашисто, как землемер, и произносил звуки схожие с человеческими. А неделю спустя я прочел у князя Щербатова про “землю Офирскую”, под которой он подразумевал будущую Россию. Эти “неблизкие материи”, как магнитом, притянуло друг к другу. На их перекрестье и возникла повесть: вся целиком, неразъeмно, без подробностей, но с главными персонажами» (7).

Для читателя в данном «откровении» весьма существенно упоминание о князе М.М. Щербатове (1733–1790) – видном государственном и политическом деятеле, экономисте, историке и прозаике. Здесь уместно в контексте анализа рецензий на евсеевского «Офирского скворца» сделать отступление и сказать несколько слов о широко известном в свое время «Путешествии в землю Офирскую г-на С., шведского дворянина» (1896).

Эта «первая русская литературная утопия» М.М. Щербатова «содержит рассказ об идеальном Офирском государстве, или, точнее, о будущей России и о том благоденствии, которое ее ожидает, если она примет к сведению утопические рекомендации писателя», – отмечают В.П. Шестаков и В.М. Гуминский, авторы предисловия к роману (17). В их кратком пересказе суть утопии такова: герой «волей судьбы… попадает на неведомую “Офирскую землю”, лежащую в Антарктике… Его первое впечатление – город Перегаб, некогда построенный государем Перегой на берегу моря, в болотистом месте. Этот государь объявил новый город столицей.

Безусловна аналогия со строительством Петербурга и нововведениями Петра I. Однако М.М. Щербатов недаром был убежденным противником ряда петровских преобразований. Отсюда вытекает и дальнейшая история Офирской империи.

Проходит много лет и один из мудрых офирских государей возвращает звание столицы исконному офирскому городу Квамо. Герой романа едет из Перегаба в Квамо…» (топография «земли Офирской» совершенно прозрачна – она составлена из небольших переделок, анаграмм русских названий: Квамо – Москва, Перегаб – Петербург, Голва – Волга и т.п.). По дороге герой наблюдает признаки благосостояния и в военных поселениях, и в устройстве школ (обучение бесплатное, помимо наук учащиеся занимаются физическими упражнениями, играми и танцами; в школах преподаются основы нравственности…).

«Утопия Щербатова в своей “идеальной” части содержит и много других намеков на “государственный утопизм” времен екатерининского правления. Но в полном соответствии со “специфически свирепым” утопизмом реакционных правителей России Офирское государство – это своего рода диктатура добродетели, которая определяет все офирское общество; от солдата до императора, носящего титул “блистательный в добродетели”. “Полицейская” государственность Офирской земли является щербатовским методом “каждодневного управления страной”… Одним словом, консервативный характер утопии безусловен» (17).

Думается, что отсылая читателя к этому произведению, Б. Евсеев, как и во многих других случаях, использует возможность (прием) обогащения контекста повествования за счет подключения ассоциативных связей разного уровня.

Прием этот имеет широкий фронт действия в творчестве писателя. Мысль объединить под одной обложкой с «Офирским скворцом» еще 10 рассказов стала плодотворной – ведь в тесном соседстве произведения помогают друг другу выявить обертоны смыслов повествования[12]. Перекликаясь своими «притчевыми нотками», они созидают метаидеюсборника, утверждает Е. Кулаковская. По ее мнению, рассказы Б. Евсеева «вольно или невольно продолжают мотивы и мысли», звучащие в «Скворце», и «это делает книгу по-настоящему цельной. А, может, и неразрушимой» (12). Такой вывод вполне органичен в устах критика, воспринимающего творчество Е. Евсеева как убедительное свидетельство «онтологического реализма» (13, с. 163).

В свою очередь, «Скворец» прилетел к нам из вызвавшего серьезный читательский отклик романа Б. Евсеева «Пламенеющий воздух» (2013), как идея «овеществленного незримого», прикосновения героев к неуловимым явлениям. Невзирая на выкрутасы судьбы, герои все-таки приходят к пониманию важности и ценности «невещественного» бытия, настаивает Е. Кулаковская. Погружаясь «в глубину текста» повести, рецензентка уясняет для себя следующее: «Офирский скворец» – «притча о невещественной Земле, о неуловимой тайне, о силе незримого, об Офире, который находится то ли в неведомом птичьем царстве, то ли в расселине времен. Но отражения Офира, погоня за ним и есть тот путь, который возносит нас над пустотой и бренностью мира» (12).

Странно, что критики еще не заметили знаменательных перекличек «Скворца» с повестью-притчей под «ветвистым» (может быть, точнее, «орнаментальным») названием «Мощное падение вниз веховного сокола, видящего приближение воды, берегов, излуки и леса». Обе притчи несут в себе благодатный художественный материал для сравнения и раскрытия «невидимой подземной грибницы», которая «связывает героев Бориса Евсеева» (16).

Определив жанровое своеобразие этой повести как «роман-притчу», издатели книги поставили читателей и критиков в достаточно затруднительное положение, поскольку текст произведения все-таки сопротивляется этой теоретической дефиниции. О «романе» и вовсе не приходится говорить, поэтому рецензенты концентрируются на жанровых признаках притчи. Так, Е. Кулаковская к уже сказанному добавляет свои наблюдения над использованием образов, имеющих «метафизическую составляющую», способных «высвечивать», «овеществлять» невидимые стороны действительности. Стиль прозы Б. Евсеева самобытен тем, что почти каждый его образ, метафора постепенно становятся «витальными». Например, в рассказе «Арина-речь» «оживление» слова героини приводит к тому, что «чистая русская речь, тут же, на глазах, становясь физически-телесной, преображает наш пасмурный мир…»[13].

Важно отметить, что и в повести-притче «Офирский скворец», и в сопровождающих его рассказах писатель стремился так или иначе определить, сформулировать свое «главное». Один из ключевых в этом отношении – рассказ «Под мостом», где автор утверждает: «Ду́ши – мост между временами. Они, а не законы с параграфам, времена связуют. Как люди жизнь свою меж временами потянут – такой связи времен и быть!» [14]

Развеять «ядовитый туман временного разлома», затрудняющий понимание повести и сопровождающих ее рассказов, стремится А. Киров (11), выделяя как самый важный уровень – философский. Он скрывается «в глубине текста», связан с авторскими отступлениями, пронизывающими и соединяющими между собой повесть и рассказы, а также и со «смутными противоборствами», возникающими ниоткуда («гул земли») (11). Можно предположить, что не рассказы являются приложением к «Скворцу», а наоборот: «Скворец является приложением к рассказам. Квинтэссенцией смысла, сознательно, умозрительно… (11).

А. Киров склонен улавливать традиции в евсеевском повествовании. По его мнению, «главенствующая и даже несколько деспотическая роль в идейной организации книги образа автора отсылает нас к горьковской традиции. А Горький в рассказах, летящих рядом со скворцом, почти всюду. В угрюмом сидении у костра и перебирании древних, но переливающихся в настоящее легенд («Арина речь»). В старике, который, подобно Луке, берет на себя роль спасителя и ретируется, оставляя поверивших в него вместе с призраками их счастья…» («Под мостом») (11).

Сам писатель в одном из интервью назвал своими учителями всю русскую художественную словесность, ибо «литература без традиций не живет»: «…Лично на меня повлияли и Гоголь, и Достоевский, и, чуть позже, Толстой, и Бунин, ну и, конечно, русская литература 20-30-х годов прошлого столетия. Там было море интересного! И Малышкин, и Артём Весёлый, и Пильняк, и Булгаков, и Андрей Платонов, и Юрий Домбровский. Сколько было до нас дорогого, бесценного, вечного!..» (6).

Поклонники прозы Евсеева найдут в книге «Офирский скворец» все то, за что любят своего автора: «Сочный язык. Словечки. Парадоксальные ситуации. Лирическую ясность взгляда. Шальное, веселое отчаяние и надежды. Большие надежды» (11).

Подтверждение этих слов найдем и в других читательских откликах: «…У автора была сложная задача – в одном тексте совместить языковые конструкции разных эпох, соблюсти исторический антураж и передать атмосферу Москвы XVIII в. Поэтому самое интересное в повести – стилистика, эклектичная, местами сложная для восприятия, похожая на языковую головоломку» (1).

Но ведь стилистика-то под стать герою: речь скворца – это «вдохновенная нелепица», смесь птичьего бессмысленного передразнивания: «— Гр-ром и с-стекла! Гр-р-ром грянет — стек-ла др-ребезгом! З-золото — прахом! Офир-р, Офир-р! Майна, корм!»; но это и откровения свыше: «Р-россия – там Офир-р! Не будет Р-россии – Офир-ру конец! Простор-р есть воля! Воля есть простор!»[15]

Читатели будут огорчены гибелью Скворца, от которого останутся лишь крохи для чучельника («горстка перьев, оторванная лапка…»). Однако свои главные слова о России – Просторе – Воле он успеет сказать; и успеет услышать его завет другая, еще незнакомая птица: «Офир-р, Офир-рон! Сквор-р – знает где!.. Конец концов отсрочен! Ид-дем скор-рей!..»

Эстафета поисков обетованного Офирского царства будет подхвачена и продолжена…

Список литературы

- Алхимова А. Вышла новая книга Бориса Евсеева «Офирский скворец» // Российская газета / Культура – М., 2016. – 15.04. – Режим доступа: http://rg.ru/2016/04/15/vyshla-novaia-kniga-borisa-evseeva-ofirskij-skvorec.html

- Аннинский Л.А. Феноменология Бориса Евсеева // Аннинский Л.А. Родная нетовщина: Из 1990-х в 2000-е: Ст., эссе; Сер. «Зрячий посох». – М., 2008. – С. 222–256.

- Большакова А.Ю. В преодолении разрыва времен: Борис Евсеев // История русской литературы ХХ в. / Под общей ред. Агеносова В.В. – М., 2013. – Т. 2. – С.678–680.

- Большакова А.Ю. Феноменология литературного письма: О прозе Бориса Евсеева – М., 2003. – 128 с.; 2-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – 140 с. – (В обзоре цмтируется 1-е изд.).

- Дардыкина Н. Названы лауреаты премии «Ясная Поляна» // Московский комсомолец. – М., 2015. – 30 окт. – Режим доступа: http://www.mk.ru/culture/2015/10/30/nazvany-laureaty-premii-yasnaya-polyana.html

- Евсеев Б.Т. Не держу обиды на время / Беседу вел Туровский Н. // Труд. – М., 2004. – № 065. – 09.04. – Режим доступа: http://www.trud.ru/article/09-04-2004/70325_boris_..._derzhu_obidy_na_vremja/print/

- Евсеев Б.Т. Прощай, барабанная проза! / Беседу вела Филиппова Д. // Сетевое издание «Пиши-Читай» [Электр. ресурс]. – М, 2015. – 10.10. – Режим доступа: http://write-read.ru/interviews/4405

- Евсеев Б.Т. Расселина времен / Беседу вел Пимонов В. // НГ Ex-Libris – приложение к «Независимой газете». – М., 2015. – 19.03. – Режим доступа:http://www.ng.ru/ng_exlibris/2015-03-19/2_persona.html

- Евсеев Б.Т. Частный суд, или Роман о душе / Беседу вел Тер-Маркарьян А. // Лит. Россия. – М., 2002.– № 51. – 20 дек.

- Звонарева Л.У. В поисках определенности бытия героя (Основные тенденции в российской прозе начала XXI в.) // Звонарева Л.У. В поисках ключа к бессмертию: Ст. Эссе. Рец. – Рязань, 2008. – С. 87–100.

- Киров А. Притчи о времени: Новый роман «Офирский скворец» и десять рассказов Бориса Евсеева // Подлинник [Электр. ресурс]. – [Б.м.], 2016. – 11.05. – Режим доступа:http://podlinnik.org/literaturnyi-resurs/literatur...ie/1662-pritchi-o-vremeni.html

- Кулаковская Е.И. Ходил по Москве скворец..: (О новой книге Бориса Евсеева) // Свободная пресса [Электр. издание]. – М., 2016. – 9 апр. – Режим доступа:http://svpressa.ru/culture/article/146271/

- Кулаковская Е.И. Эмблемы и суперзнаки прозы Б. Евсеева // Язык. Словесность. Культура. – Ногинск, 2013. – № 2–3. – Режим доступа: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-philology-2013-2/9-kulakovskaya.pdf

- Пимонов В. «Офирский скворец» Бориса Евсеева: Первые отклики // Живой журнал [Электр. ресурс]. – [Б.м.], 2016. – 7 апр. – Режим доступа:http://vashhenkogen.livejournal.com/47167.html

- Рогова А. Туман, тревога и отечество // Прочтение [Электр. издание]. – СПб, 2015. – 16.10. – Режим доступа: http://prochtenie.ru/reviews/28363. – Рец. на: Евсеев Б. Офирский скворец // Юность. – 2015. – № 1. – С. 17–32; № 2. – С. 19–29; №3. – С. 20–41.

- Тарасова М. Неисповедимые пути: Невидимая подземная грибница связывает героев Бориса Евсеева // НГ-ExLibris. – М., 2009. – 02.07. – Режим доступа:http://www.library.kherson.ua/dovidnyk/pdf/d-j/evseev/evseev_proza_ng

- Щербатов М.М. Путешествие в землю Офирскую / В сокращении; Предисл.: Шестаков В.П., Гуминский В.М. // Проект «Собрание классики»: (Lib.ru/Классика) [Электр. ресурс]. – [Б.м.], 2014. – Режим доступа:http://az.lib.ru/s/sherbatow_m_m/text_1784_puteshestvie_v_zemlyu_ofirskuyu.shtml

А.А. Ревякина

[1] См.: Молва гудит: Роман-поступок / Басинский П., Варламов А., Василенко С., Турков А. и др. // Лит. Россия. – М., 2003. – № 15. – С. 4.

[2] Евсеев Б. Отреченные гимны. – М., 2003. – С. 67 и др.

[3] Там же. – С. 482.

[4] Евсеев Б. Отреченные гимны. – М., 2003. – С. 486.

[5] Там же. – С. 505.

[6] См.: Рикёр П. Время и рассказ: Конфигурации в вымышленном рассказе. – М.; СПб., 2000. – Т. 2. – С. 131.

[7] Там же. – С. 68.

[8] Евсеев Б. Отреченные гимны. – М., 2003. – С. 265.

[9] Парте К. «Призрачное имущество» России: Когнитивная картография и национальная идентичность // Россия и Запад на рубеже ХХ и ХХI вв. – М., 2003. – С. 42.

[10] Ср.: Иван Иванович Тревогин (урожденный Тревога; 1761–1790) – русский авантюрист и писатель-утопист, издатель журнала «Парнасские ведомости». Наиболее известен тем, что в 1783 г., находясь в Париже, выдавал себя за наследника престола вымышленного Голкондского царства. – Прим. А.Р.

[11] Шишковский Степан Иванович (1727–1794), тайный советник, руководитель Тайной канцелярии; ведомство расследовало важнейшие политические дела (Е.И. Пугачёв, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). – Прим. А.Р.

[12] Евсеев Б.Т. Офирский скворец: Роман-притча и рассказы. – М.: ЭКСМО, 2016. См. здесь рассказы: «В глубине текста»; «Арина-речь»; «Los caballos caprichosos»; «Лицедув»; «Письма слепым»; «Торт “Обама” и зимний вечер»; «Под мостом»; «Каждому по сладкой корюшке!»; «Городок Плёс»; «Гул земли».

[13] Там же. – С. 100.

[14] Там же. – С. 132.

[15] Евсеев Б.Т. Офирский скворец: Роман-притча и рассказы. – М.: ЭКСМО, 2016. – С. 84, 85.

http://цгнии.инионран.рф/2016/11/07/расселина-времен-о-новой-прозе-б-т/

|

Метки: Борис Евсеев Алина Ревякина "Отреченные гимны" "Офирский скворец" ИНИОН РАН 2016 №4 |

Борис Евсеев. Гул земли. Рассказ.( "Юность", №9, 2015) |

![]() Вложение: 4953212_evseev.pdf

Вложение: 4953212_evseev.pdf

|

|

Борис Евсеев о Чайковском для детей |

У Бориса Евсеева, признанного мастера современной интеллектуальной прозы, профессионального музыканта по первой специальности, написано две книги для детей. И было очень интересно, - как воспримет детская аудитория выступление писателя , всё-таки презентация!

На сцене рояль, экран с редким портретом Петра Ильича, журнальный столик с книгой. Борис Евсеев объявляет: «Сказка про Петра Ильича». Это было неожиданно. Дети все замерли. Моноспектакль, где главными действующими лицами были Петр Чайковский и Борис Евсеев, начался.

На экране сменяли друг друга интересные виды сказочной Москвы, зимнего Воткинска и Клина, виды Венеции и Петербурга времен Петра Ильича, карнавальные маски и сказочные персонажи, редкие фотографии из архива композитора. Музыкальные отрывки из произведений Чайковского приятно оттеняли увлекательный рассказ писателя Бориса Евсеева, эмоциональный, изображенный в лицах, в ролях (как бы раньше сказали). Здесь и Петенька, и Пиковая Дама, и злые карлики, и Фея, и чиновники, и Петр Ильич, и автор книги.

Я посмотрела на мальчика лет 7 и его сестру лет 10, которые очень активно общались до начала представления, разговаривали, что-то обсуждали. Я даже немного волновалась: как они будут слушать выступление писателя. Ведь никаких лотерей, игр, розыгрышей и т.п. не предполагалось. Но они не сводили взгляда со сцены!

Литературно-музыкальная композиция «Сказка о Петре Ильиче», которая прозвучала на одном дыхании, не закончилась. А не закончилась она потому, что исполненная именно в таком жанре это история заинтриговала и заинтересовала детей, их мам и бабушек, которые были замечательными слушателями, и которые подходили после выступления с различными вопросами к писателю.

|

Метки: Борис Евсеев "Чайковский или Волшебное перо" 2015 издательство "Рипол классик" |

"Офирский скворец" Б.Евсеева в списке "Ясной Поляны" |

Журнал "Юность" №№1-3 за 2015 год. Можно почитать в библиотеке, или, может, ссылки раскроются?

http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/yunost/issues/01-2015/pages/1/ стр.17

http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/yunost/issues/02/pages/1/ стр.10

http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/yunost/issues/03/pages/1/ стр.20

|

Метки: Борис Евсеев повесть "Офирский скворец" премия "Ясная Поляна" журнал "Юность" №№ 1-3 2015 НГ-Exlibris |

"Офирский скворец". Повесть. Борис Евсеев. |

|

Метки: Борис Евсеев роман |

"Чайковский, или Волшебное Перо" Бориса Евсеева. Пять книги недели в "НГ-Ex Libris" |

Адресованная детям среднего школьного возраста биография (в жанре сказочной повести) композитора Петра Ильича Чайковского (1840–1893), написанная прозаиком, постоянным автором «НГ-EL» Борисом Евсеевым (р. 1951): «…Никогда еще Петя не путешествовал с феями и потому немного боялся... Они стали медленно, так медленно, что замирало сердце, подниматься вверх… И вдруг грянула такая грозная и великолепная музыка, что у Пети захватило дух. Он затряс головой, чтобы прогнать эти невыносимые звуки. Но чем больше он вертел головой, тем сильней звучала музыка. Петя заплакал и сразу проснулся».

http://www.ng.ru/five/2015-01-22/1_5books.html

Борис Евсеев. Чайковский, или Волшебное перо/ худ. В.В. Фомина.– М.: Энтраст Трейдинг, 2015. – 72 с. (Сказки от звезд). ISBN 978-5-386-07806-5

|

Метки: Борис Евсеев НГ-ExLibris Пять книг недели "Энтраст Трейдинг" "Чайковский или Волшебное Перо" |

"Евстигней" Бориса Евсеева. Роман-версия |

Хотя роман вышел четыре года назад, получил Бунинскую премию, премию Правительства РФ, - судьба Евстигнея Фомина, одного из основоположников русской классической музыки, не дает покоя читателю.

Рецензия TTaHgopa на книгу «Евстигней»

14 июля 2014 г., 10:46

Eusigneo

Равнодушие выкрало его славу. Чернильные души вымарали биографию. <…> Великую музыку – по тактам, по строчкам – растащили друзья, недруги.

История.

Книгу «Евстигней» я выиграла в раздаче ещё прошлой весной. Но как-то руки не доходили (стыдно!), объём отпугивал, сюжет тоже: ведь биография – это совершенно не мой жанр! Но вот добралась таки… Одолела. Две недели корпела. А вот дочитала, и, смотри-ка, абсолютно своё мнение поменяла. Буквально за один только (причём, второй) эпилог. Неожиданно. Эпилог этот подводит все итоги романа. Ставит вопросы, но не отвечает на них – даёт почву для размышлений.

Сюжет.

Как я уже сказала, «Евстигней» - это биография. Кого? Русского композитора, Евстигнея Фомина, слыхали о таком? Лично я раньше – нет, хотя и имею музыкальное образование. Пока не прочла то ли в рецензии, то ли в чьём-то отзыве, что Евстигней – реально существовавший персонаж, и подумать не могла, и не отозвалась его фамилия ни в одном из уголков моей памяти… А, лучше б наверное и не знала, до конца. А потом – БАЦ! – сюрприз такой.

Книга описывает жизнь композитора довольно подробно, если не сказать полно – с пяти лет и до самой смерти, а так же и кое-что после неё. Описывает спокойно, без напряжения, без форс-мажоров или каких-либо внезапностей. Радость в ней – тихая, горе – смиренное, никаких крайностей. Любовная линия, на мой взгляд, выписана недостаточно, но это уже моё субъективное мнение. Наравне же с жизнеописанием Евстигнея идут История России и её выдающиеся личности. Конечно же, более выдающиеся, чем Фомин. Это Екатерина II и Павел I, Державин и Крылов, Бецкой и Шереметев, даже Моцарт затесался, и не случайно – ведь Фомин и есть Русский Моцарт. Дар его уникален и гениален, но книга как-то слишком спокойно об этом говорит, не восхваляет, не превозносит, поэтому я иногда и скучала при чтении. Но эта особенность, наверное, уже относится к слогу автора.

«Евстигней» - книга не только о композиторе, но и о музыке. Поэтому могу посоветовать её всем интересующимся музыкой либо её творцами и историей – здесь о ней довольно много написано.

Язык.

Как будущего лингвиста меня всегда волнует тот факт, как же писатель оперирует своим главным инструментом. Хочется особо отметить, что очень приятно было читать непереведённую историю, написанную изначально на моём родном языке. И слог, стиль, которым написан «Евстигней» заставляет меня гордиться русским, великим и могучим. Здесь он насыщен архаизмами, которые едва ли не переливаются через край, структуры предложений также изменены, подстроены под XVIII век, - кстати, это довольно усложняет чтение, особенно в самом начале, - но тем не менее сразу же создаётся Атмосфера.

Язык обрусевших иностранцев (большинством итальянцев и немцев) также стилизован, а в речах образованных людей порой проскальзывает фраза-другая на латыни, что тоже радует.

Композиция.

Я уже говорила, что никаких крайностей в книге нет. Композиция абсолютно последовательна, если не считать небольшого отклика XXI века, в самом начале меня очень смутившем, а в конце ставшим тем самым вторым эпилогом, который, по сути, есть сокращённая версия всего романа: читаешь его и вспоминаешь наиболее важные события книги, а также и что-то начинаешь понимать, кроме сюжета, в самой жизни Фомина. Начинаешь задумываться…

Автор не забегает вперёд, иногда оглядывается назад, но не делает резких десятилетних скачков, ограничиваясь двумя-тремя годами, поэтому не запутывает читателя.

Моё субъективное мнение.

Для этой книги наиболее подходящее слово – «спокойная». Тихая-мирная. И вроде бы не люблю я такие «нейтральные» книги, да и не люблю биографии, здесь – мне всё понравилось. И что самое интересное, осознала-то я это лишь на последних 30-и страницах (а всего их 570 с небольшим). Эдакий мини-переворот в сознании. Спокойный, тихий-мирный…

Читала долго, но теперь нисколько не жалею ни времени, ни сил, ни того, что параллельно ничего не читала – эту книгу надо читать с погружением, проживая вместе с героем все его горести. Да, именно горести, ибо радости там почти и нет. Как ни ждала я, успеха композитор не достиг ни в карьере, ни в личной жизни. Признанием его общество не удостоило. Люди его забыли. Современные обыватели, как я например, вообще о нём ничего не знают. Увы и ах.

«Евстигней» - это колоссальная работа автора! Её видно на каждой странице, в каждой фразе. Это действительно Большая Книга.

Большое спасибо издательству "Время" за возможность познакомиться с данным произведением.

http://www.livelib.ru/review/383549

Книга очень понравилась

|

Метки: Борис Евсеев "Евстигней" роман-версия Евстигней Фомин издательство "Время" LiveLib.ru TTaHgopa |

"В глубине текста". Борис Евсеев. Новый рассказ |

Борис Евсеев. В ГЛУБИНЕ ТЕКСТА

Борис Евсеев. В ГЛУБИНЕ ТЕКСТА

(рассказ)

Шакал понюхал куриную кость и отскочил в сторону. Преподаватель английского Соснина — юная, пышногубая — едва слышно заплакала.

Черноголовый хохотун издал странный, пугающий звук. Мелкие озера, в двухстах-трехстах метрах от Азова, обозначили себя по краям грязно-розовой пеной, словно бы смешанной с подсыхающей кровью. Крым стал вдруг не полуостровом — человеком. Сырой карпатский городок Дрогобыч, повешенных не оплакал: горы, туманящиеся прямо за окраинными домами, были в четыре утра тихи, безмолвны...

В глубине текста, творится Бог знает что!

Бьет фонтанами нефть, теснятся звезды, рыдают улетные финтифлюшки. Слова и образы перемешиваются, проникают друг в друга, трутся пупками и рвутся надвое, меж ними нет привычных связок, их не соединяют постылые грамматические перемычки и нудные ритмические ходы. Однако, в этой мешанине есть порядок, есть предчувствие чего-то несбыточного, но в то же время до боли вероятного...

В глубине текста — гул. Гул предчувствия — это гул замыслов.

Гул замыслов нарастает, становится невыносимым.

Замысел — это еще и предтекст.

В глубине предтекста не набор слов — хлесткая, увертливая проза! Она проносится на высоте двух-трех метров над сизым Гнилым морем, цепляет сморщенную воду концами неровно обрезанных парашютных строп…

В глубине прозы дым, островки камышей, смутные противоборства беспилотных фигур, перетаскивание с места на место крупно распиленных кусков морского воздуха, резкие, радужные брызги.

Фигуры и фигурки колышутся. Над проволочной азовской рябью они просматриваются насквозь: видны закупорки сосудов и затемнения в легких, кишки и кровь, заметны грубые уплотнения скупости, вздутые пузыри подлянок, рваные краешки язв и кипучая радость от их рубцевания…

читайте далее: http://literratura.org/prose/528-boris-evseev-v-glubine-teksta.html

|

Метки: Борис Евсеев "В глубине текста" рассказ "Лиterraтура" |

Борис Евсеев о "положительном герое" |

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

ВОПРОС В ЛОБ

Согласны ли Вы, что в современной русской литературе (искусстве в целом) не хватает положительных героев?

Кого бы Вы назвали настоящим героем нашего времени, о котором стоит писать романы, поэмы из жизни современной России, снимать кино?

Встречали ли Вы прототипы таких людей в реальности?

Борис ЕВСЕЕВ, прозаик

Понятие положительный герой – не вполне точное. Лучше отказаться от него вообще или сдать в архив. Но вопрос Ваш очень важен! Просто я его немного уточню: почему сегодня нет навсегда запоминающихся, полнокровных, душевно чистых, не продающих подряд всё и вся героев литературных произведений? Причин несколько. Одна из них – профессиональные писатели слишком удалены от истинного героизма и качеств, без которых этот героизм невозможен. Слишком много вокруг мелких и крупных интриг, кланово-партийных потасовок, литфондовского и «союзписательского» подсиживанья и подгаживанья. И каким же это образом у такой мелочно-завистливой рати вдруг появятся в книгах бессмертные герои? Вот и переполнилась наша литература бескровными, бесхребетными, одномерными и одноразовыми образами, словно бы вырезанными из плохонькой бумаги ножницами «зигзаг»!

Настоящими героями я сегодня полагаю ополченцев Донбасса. Они защитили от верной и мучительной смерти многих и многих стариков и детей! Я не так давно был в Донецке и Донецкой области. Собираюсь опять. Мой дед, отец, дядья, жили на земле Донбасса с 1921 года. Дядя, двоюродный брат и племянники живут и сейчас. Этот кусок жизни из меня и моих родственников никакими пыточными клещами не вырвешь! Надеюсь, что смогу написать обо всём этом достойно, без сюсюканья и слюней, хорошим русским языком и, конечно, с подобающим мастерством.

Однако герои могут быть не только воинами. Героем был гениальный композитор XVIII века Евстигней Фомин, о котором мною, впервые в России, был написан полновесный роман. Героем может быть всего лишь «уличный повеса, улыбающийся встречным лицам». Или, скажем, авантюрист-мечтатель. Об одном таком «прожектёре и летателе», моя только что законченная повесть «Офирский скворец».

И всё же истинными героинями сегодняшнего дня – считаю российских женщин. Они перенесли в ХХ веке всё! Революционные перевороты, войны и голод, хрущёвское «кукурузничанье» и горбачёвские предательства, пережили мутную криминальную волну 90-х и начала 2000-х. И при этом остались бесконечно милыми, трепетными, заботливыми, никем и ничем неодолимыми. Словом, остались красой и смыслом Отечества. И сейчас, думая, на кого бы стране опереться – вижу нравственную и духовную опору прежде всего в них!

№37. 12.09.2014 http://litrossia.ru/2014/37/09046.html

|

Метки: Борис Евсеев "Литературная Россия" №37-2014 Евстигней Фомин |

Статья о творчестве Бориса Евсеева в учебнике для ВУЗов |

|

Метки: Борис Евсеев Владимир Агеносов Алла Большакова История русской литературы ХХ века 2014 г. |

О "Евстигнее" Бориса Евсеева в журнале "Музыкальная Академия" |

"Размышляя над книгой о Евстигнее..." - так называется научная статья, посвященная роману-версии "Евстигней" Бориса Евсеева, которую я прочитала в журнале "Музыкальная Академия" 2014 (1). Эта работа ценна тем, что написана она профессиональным музыкантом, кандидатом искусствоведения Ксенией Супоницкой.

Ксения Супоницкая

РАЗМЫШЛЯЯ НАД КНИГОЙ О ЕВСТИГНЕЕ…

На одной из страниц своих «Записей разных лет» Валерий Гаврилин написал: «О музыке в России 18 века – ужас»1. После сказанного поставил точку и не стал далее распространяться. А историки искусства хоть и знают, о чем идет речь, но расшифровывать не намерены: остаются корректными. Возможно, композитор говорил о подражательности русской академической музыки XVIII столетия иноземной традиции или имел в виду отсутствие ярких национальных произведений, запоминающихся интонаций?

Среди выдающихся сочинений той эпохи – партесные концерты Березовского и Бортнянского, а также опера Евстигнея Фомина «Ямщики на подставе» – первая национальная опера, основанная на народных темах. Имя композитора, ее создавшего, в учебниках упоминается мельком. На вузовских лекциях по истории русской музыки этой личности отводится мало времени: канул композитор в Лету, значит, оказался неконкурентоспособным. Однако в 2010 году случилось событие знаменательное: как и в хрестоматийно известном сюжете про Ф. Мендельсона, подарившего миру «Страсти по Матфею» И.С. Баха, писатель Борис Евсеев2 в ХХI столетии заново открыл имя забытого русского Мастера, опубликовав роман-версию «Евтигней»3.