-–убрики

- ‘ильмы и актеры (225)

- »щите женщину (220)

- Ћьвов и окрестности (174)

- «доровье и здоровый образ жизни (158)

- улинари€ (155)

- ћодна€ штучка (121)

- Handmade творчество (105)

- ѕохудение (104)

- ћузыка (94)

- ѕсихологи€ (91)

- ƒача (82)

- ѕольша (81)

- ‘отографи€ (80)

- ƒет€м и о дет€х (77)

- »стори€ (75)

- »стори€ искусства: полезные видеоуроки и сайты (61)

- ‘ранци€ (57)

- јнглийский - самосто€тельно (55)

- япони€ (48)

- ѕолезные советы (47)

- итай (46)

- «анимательна€ биологи€ (45)

- јнгли€ (44)

- ќ писател€х (43)

- ѕо ”краине, про ”краину (38)

- ”краинские художники (37)

- ÷веты в живописи (37)

- Język polski (32)

- ѕарки мира (31)

- ¬ышивка крестиком (31)

- »нтерьеры (27)

- ј что-бы почитать? (27)

- “анец (24)

- –ождество ’ристово (23)

- ’удожники Ћьвова (23)

- Ќаивные художники (22)

- ћифологи€ (21)

- ∆енска€ живопись (19)

- ‘арфор и фа€нс (17)

- —овременное искусство (17)

- –усалки в литературе и фольклоре (17)

- ¬енеци€ в живописи (15)

- —евер (14)

- ∆ивописные образы литературных героев (14)

- ѕейзажи (13)

- ƒети в живописи (13)

- ’удожники рисуют Ћьвов (13)

- »гра в сравнени€ (13)

- ƒомашние питомцы на картинах художников (12)

- Ќемецкие художники (11)

- „ехи€ (8)

- јмериканские художники (8)

- уклы (8)

- “ема живописи в художественной литературе (7)

- Ќумизматика (5)

- ћои фотографии (3)

- —таринные открытки (3)

- –астени€-талисманы (3)

- Ѕытова€ живопись (2)

- ‘лора. ∆ивопись (2)

- јудиокниги (1)

-ћетки

-ћузыка

- Marc Anthony - Se esfuma tu amor

- —лушали: 268 омментарии: 0

- Randy Newman - You've got a friend in me

- —лушали: 161 омментарии: 0

-я - фотограф

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

ƒругие рубрики в этом дневнике: япони€(48), „ехи€(8), ÷веты в живописи(37), ’удожники рисуют Ћьвов(13), ’удожники Ћьвова(23), ‘ранци€(57), ‘лора. ∆ивопись(2), ‘ильмы и актеры(225), ‘арфор и фа€нс(17), ”краинские художники(37), “ема живописи в художественной литературе(7), “анец(24), —таринные открытки(3), —овременное искусство(17), —евер(14), –усалки в литературе и фольклоре(17), –ождество ’ристово(23), –астени€-талисманы(3), ѕсихологи€(91), ѕохудение(104), ѕольша(81), ѕолезные советы(47), ѕо ”краине, про ”краину(38), ѕейзажи(13), ѕарки мира(31), ќ писател€х(43), Ќумизматика(5), Ќемецкие художники(11), Ќаивные художники(22), ћузыка(94), ћои фотографии(3), ћодна€ штучка(121), ћифологи€(21), Ћьвов и окрестности(174), улинари€(155), уклы(8), итай(46), »щите женщину(220), »стори€ искусства: полезные видеоуроки и сайты(61), »стори€(75), »нтерьеры(27), »гра в сравнени€(13), «доровье и здоровый образ жизни(158), «анимательна€ биологи€(45), ∆ивописные образы литературных героев(14), ∆енска€ живопись(19), ƒомашние питомцы на картинах художников(12), ƒет€м и о дет€х(77), ƒети в живописи(13), ƒача(82), ¬ышивка крестиком(31), ¬енеци€ в живописи(15), Ѕытова€ живопись(2), јудиокниги(1), јнгли€(44), јнглийский - самосто€тельно(55), јмериканские художники(8), ј что-бы почитать?(27), Język polski(32), Handmade творчество(105)

–ичард јведон |

ƒневник |

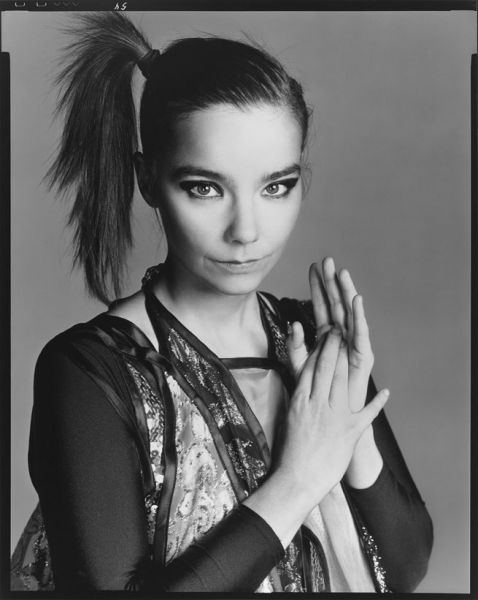

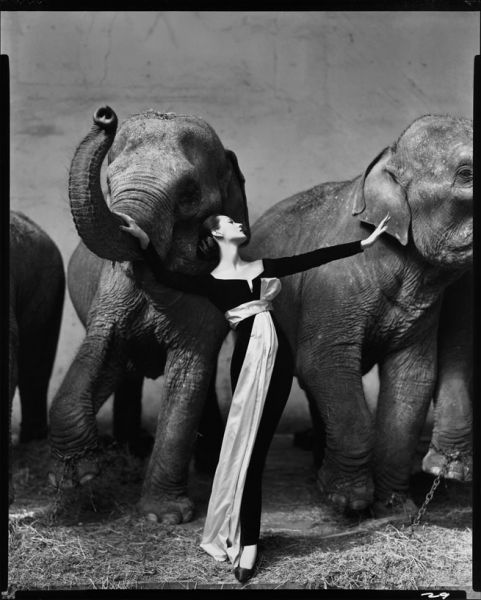

–ичард јведон (англ. Richard Avedon, 15 ма€ 1923 — 1 окт€бр€ 2004) — знаменитый американский фотограф.

–одилс€ в Ќью-…орке в еврейской семье, его предки эмигрировали из –оссии в конце XIX века. ”чилс€ в олумбийском ”ниверситете. ¬ 1942—1944 годах служил в морской пехоте. ѕосле службы работал фотографом в рекламе. ¬ 1944—1950 годах училс€ в школе фотографии јлексе€ Ѕродовича, арт-директора журнала «Harper’s Bazaar». ¬ 1946 году основал собственную студию, работал в журнале «Harper’s Bazaar». ¬ 1966 году начал работать штатным фотографом «Vogue», где работал до 1990 года.

¬ 1960-х годах фотографировал участников ƒвижени€ за гражданские права, јнтивоенного движени€. Ёти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» нар€ду с фотопортретами Ѕитлз, ƒженис ƒжоплин, ‘рэнка «аппа, Ёнди ”орхола, модели “вигги. ¬ 1976 году вышел альбом «—емь€» (The Family) с портретами представителей властной элиты — политиков и бизнесменов, среди которых были ƒжордж Ѕуш, ƒональд –амсфельд.

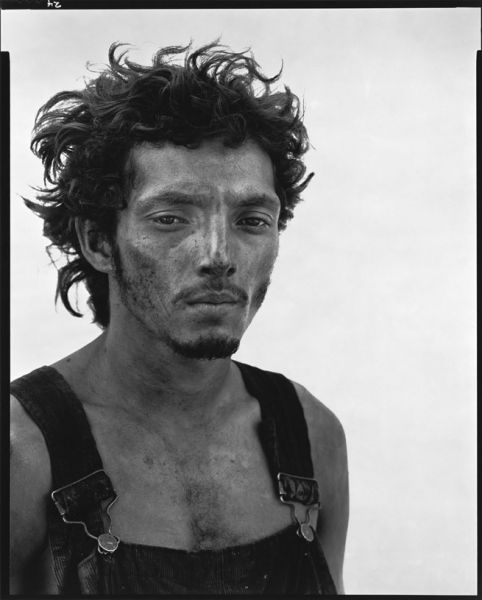

—ери€ фотографий «јмериканский «апад» (In the American West) о простых американцах — шахтЄрах, нефт€никах, безработных была создана јведоном в 1979—1984 годах. ќн объездил 17 штатов и 189 городов —Ўј. ‘отовыставка подвергалась критике за представление јмерики в «непригл€дном виде».

— 1992 года начал работать в еженедельнике «The New Yorker». —кончалс€ в больнице от кровоизли€ни€ в мозг на 82 году жизни.

ћетки: р. аведон |

–ене-∆ак и его ѕариж |

ƒневник |

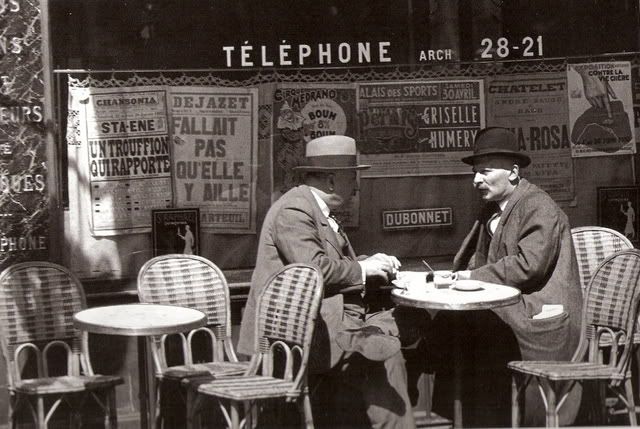

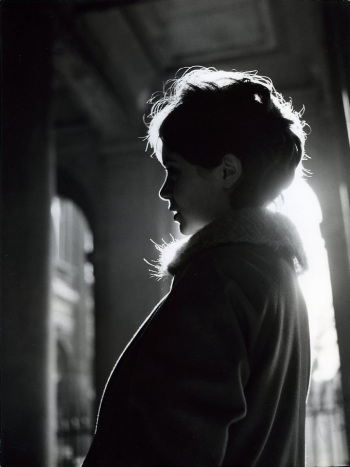

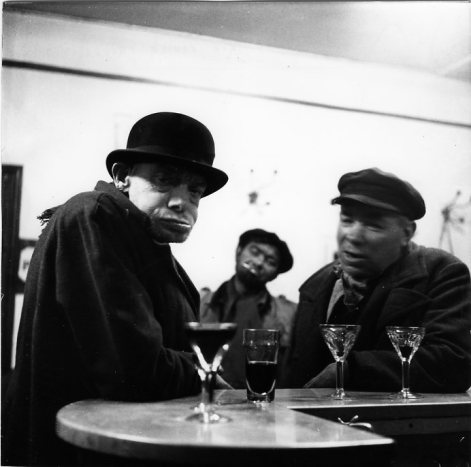

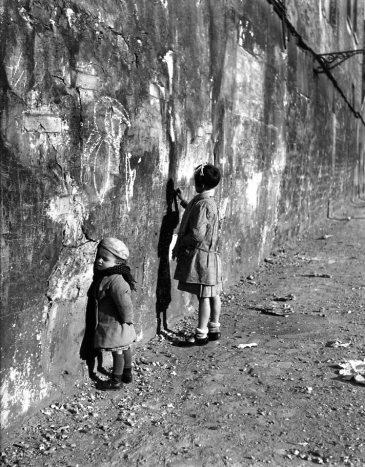

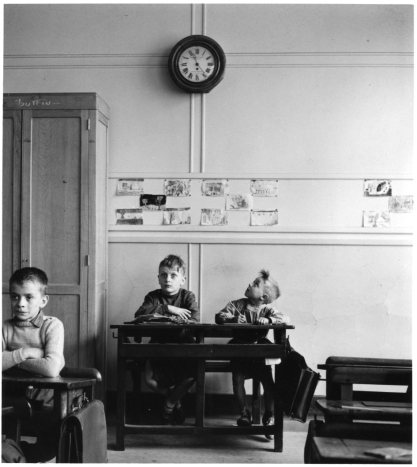

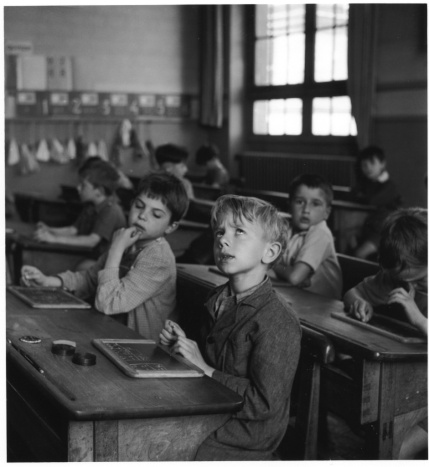

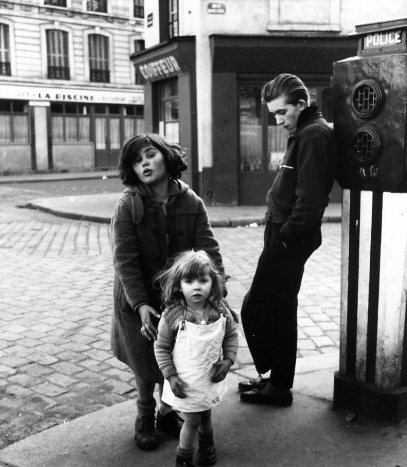

Ѕлагодар€ мастерству фотографа-гуманиста –ене-∆ака (René-Jacques), мы можем представить ѕариж 30-х годов прошлого века во всем его многообразии - не только парадным и си€ющим, но и будничным. Ќа его снимках запечатлен не только ночной ћонмартр и романтичный Ћатинский квартал, но и нищие окраины, населенные клошарами и бедн€ками. ќсобую ценность представл€ют портреты обычных горожан, выхваченные из гущи жизни внимательным взгл€дом художника. ‘отографии –ене-∆ака дополн€ют образ французской столицы того времени, воссозданный в работах Ѕрассаи и јнри артье-Ѕрессона.

–ене-∆ак (насто€щее им€ - –ене ∆итон (Rene Giton) родилс€ в 1908 году в семье французов, живших в амбодже, в городе ѕномпень, где он провел свои первые восемь лет жизни. ¬ 1917 году в св€зи с началом войны в амбодже –ене и его матери пришлось покинуть страну и уехать во ‘ранцию, в город –о€н. огда юноше было 16, он приехал в ѕариж.

¬ 1930 году, после двухлетней службы в армии и получени€ диплома юриста, –ене отказалс€ от карьеры адвоката ради фотоискусства. ¬ 1932 году он разорвал отношени€ со своей семьей, котора€ не одобр€ла его профессиональный выбор. –ене покупает свой первый фотоаппарат Leica и открывает фотоателье на улице Emile Allez. “огда же он выбирает себе псевдоним –ене-∆ак.

„тобы заработать на жизнь, начинающий фотограф вынужден братьс€ за любую работу. ќн снимает по заказу автомобилестроительного завода –ено и сталелитейного завода Ўнайдер, делает работы дл€ кино, его фотографии украшают альбомы, посв€щенные искусству (скульптуры –одена) и архитектуре. ќн снимает портреты, горные и морские пейзажы ‘ранции, репортажи дл€ журналов и газет. ¬ какой бы отрасли не работал –ене-∆ак, везде он про€вил себ€ как ответственный фотограф, имеющий чувство меры и удел€ющий пристальное внимание модели и сюжету, как насто€щий профессионал в вопросах техники и кадровки.

¬ 1937 году –ене-∆ак прин€л участие в фотовыставке "ѕариж", где познакомилс€ с писателем ‘ранциском арко. ќн написал книгу "ќчарование ѕарижа" (Envoutement de Paris), в которой воссоздал атмосферу французской столицы 30-х годов. ≈му удалось виртуозно передать оба€ние ѕарижа, его пейзажи, романтику ћонмартра и Ћатинского квартала. арко делал акцент на люд€х "дна", описыва€ их повседневную жизнь. ‘отоиллюстрации к книге "ќчарование ѕарижа" выполнил –ене-∆ак.

–ене-∆ак сделал очень много в сфере правовой защиты фотографов (авторское право, тарифы) и в 1967 году был назначен экспертом в парижском суде в области споров, касающихс€ фотографий. ќн закончил свою карьеру в 1975 году, а в 1990-м подарил все свои работы (35 000 негативов) любимому ѕарижу. ¬ том же году –ене-∆ак был награжден орденом ѕочетного Ћегиона. —кончалс€ –ене-∆ак в 2003 году.

Photographer Rene-Jacques was born in Phnom Penh, Cambodia. For more than 40 years, from the 1930s to the 1970s, Rene-Jacques was a highly regarded and much-requested photographer. He photographed French landscapes, industrial subjects, architecture, sports, and art. He made set photography for the film Remorques by Jean Gremillon in 1939, and he illustrated books. After World War II, Rene-Jacques made numerous documentary works about French towns and the French countryside.

His landscapes and his dramatic views of Paris are among his best works. Rene-Jacques was active in organizations such as Le Groupe des XV (a group of 15 French photographers), which sought to raise the status of photography to a profession. Beginning in the 1970s, Rene-Jacques stopped producing photographs for 20 years. He returned to his craft in 1993 after an exhibition at Saint-Benoit-du-Sault in France.

ћетки: рене-жак |

ћэрлин ћонро в фотографии |

ƒневник |

ћетки: мэрлин монро |

ћэрлин ћонро в фотографии (черно-белый вариант) |

ƒневник |

ћетки: мэрлин монро |

ћэрлин ћонро на фотографи€х ƒугласа Єрклэнда |

ƒневник |

ƒуглас Єрклэнд — легендарна€ личность в фотографии, по его работам можно проследить целую эпоху, историю моды и стил€ с 50-х прошлого века вплоть до сегодн€шнего дн€. ¬ 50-е годы он был ассистентом знаменитого »рвина ѕенна, затем работоспособность и предприимчивость помогли ему стать самосто€тельным фотографом перворазр€дных американских журналов. ѕрославилс€ он в начале 60-х после удачной фотосессии с Ёлизабет “ейлор, и дальнейша€ его судьба — пр€мой и непрерывный путь к вершинам успеха, в основе которого — высокий профессионализм и правильный выбор моделей. ¬ объектив его камеры попали такие звезды, как ћэрилин ћонро, ћарлен ƒитрих, а из попул€рных сегодн€ личностей — —альма ’айек, јнтонио Ѕандерас, Ўон оннери и многие другие. ¬ыставка его фотографий с ћэрилин ћонро под названием «¬ечер с ћэрилин ћонро» объездила многие страны мира и пользовалась огромным успехом. роме персональной работы с известными актерами, Єрклэнд также известен благодар€ своим работам над рекламными кампани€ми кинофильмов « осмическа€ ќдиссе€», «ћулен –уж» и «“итаник». ќдна из его книг «“итаник ƒжеймса эмерона», где не только опубликовано огромное количество уникальных фотографий, но и рассказана истори€ создани€ фильма, зан€ла в 1997 году первое место среди бестселлеров в рейтинге New York Times.

ћетки: мэрлин монро |

ћэрлин ћонро на фотографи€х Ѕерта —терна (Bert Stern) |

ƒневник |

ћетки: мэрлин монро |

ћэрлин ћонро на фотографи€х Andre de Dienes |

ƒневник |

ћетки: мэрлин монро |

‘отографии Don Hong-Oai |

ƒневник |

Don Hong-Oai родилс€ в 1929 г. в итае. ¬ 7 лет он начал изучать основы фотографии в —айгонской портретной студии. ¬ 1950 году он приехал во ¬ьетнам, где работал преподавателем фотографии в университетском колледже искусства. ¬ 1979 году нелегально эмигрировал в —Ўј. ∆ил в —ан-‘ранциско, в итайском квартале, где у него была небольша€ фотостуди€. аждые несколько лет он ездил в итай, чтобы сделать новые фотографии. ”мер в 2004 г. ‘отографии Don Hong-Oai, которые считают примерами азиатского пикториализма, стали известны широкой публике только в последние годы, но тем не менее его работы были отмечены многочислеными призами от Kodak, Ilford и Photokina. ¬ свои фотографии Don Hong-Oai привнес тонкую красоту и традиционные мотивы китайской живописи (птицы, лодки, горы, цветуща€ сакура), создающие картину, наполненную визуальными аллегори€ми.

|

‘отограф ј. –одченко |

ƒневник |

јлександр –одченко родилс€ в 1891 году в семье театрального бутафора. ≈го отец отнюдь не желал, чтобы сын пошел по его стопам, и всеми силами стремилс€ дать мальчику «насто€щую» профессию. ¬ автобиографических записках –одченко вспоминал: «¬ азани, когда мне было лет 14, € забиралс€ на крышу летом и писал дневник в маленьких книжках, полный грусти и тоски от неопределенного своего положени€, хотелось учитьс€ рисовать, а учили на зубоврачебного техника…» Ѕудущий фотограф-авангардист успел даже два года поработать в технической протезной лаборатории азанской зубоврачебной школы доктора ќ.Ќ. Ќатансона, но в возрасте 20 лет оставил зан€ти€ медициной и поступил в азанскую художественную школу, а затем и в московское —трогановское училище, которое открыло ему путь к самосто€тельной творческой жизни. фотографии –одченко обратилс€ не сразу. ¬ середине дес€тых годов XX века он активно занималс€ живописью, а его абстрактные композиции принимали участие во многих выставках. Ќемного позже он про€вил свой талант на новом поприще, прин€в участие в оформлении кафе «ѕиттореск» в ћоскве, и на какое-то врем€ даже отказалс€ от живописи, обратившись к «производственному искусству» – течению, в крайней своей форме отрицавшему искусство и обращавшемус€ сугубо к созданию утилитарных предметов. роме того, в конце дес€тых – начале двадцатых годов молодой художник много участвовал в общественной жизни: он стал одним из организаторов профсоюза художников-живописцев, служил в отделе »«ќ Ќаркомпроса, заведовал ћузейным бюро. ѕервые шаги –одченко на ниве фотографии относ€тс€ к началу 20-х годов, когда он, в то врем€ театральный художник и дизайнер, столкнулс€ с необходимостью фиксировать на пленку свои работы. ќткрыв новое дл€ себ€ искусство, –одченко был им полностью очарован – правда, в фотографии, как и в живописи, он в то врем€ больше интересовалс€ «чистой композицией», исследу€, как вли€ют друг на друга расположенные на плоскости предметы. —тоит отметить, что как фотографу –одченко повезло больше, чем как художнику – первого быстрее признали. ƒовольно скоро молодой фотограф создал себе репутацию новатора, выполнив р€д коллажей и монтажей с использованием собственных фотографий и вырезок из журналов. –аботы –одченко печатались в журналах «—оветское фото» и «Ќовый Ћ≈‘», а ћа€ковский пригласил его дл€ иллюстрировани€ своих книг. ‘отомонтажи –одченко, использованные при оформлении издани€ поэмы ћа€ковского «ѕро это» (1923 г.) буквально стали началом нового жанра. — 1924 года –одченко все чаще обращалс€ к классическим област€м фотографии – портрету и репортажу – однако и здесь неугомонный новатор не позволил сложившимс€ традици€м диктовать себе услови€. ‘отохудожник создал свои собственные каноны, обеспечившие его работам почетное место в любом современном учебнике фотографии. ¬ качестве примера можно привести серию портретов ћа€ковского, выполн€€ которые –одченко отбросил все традиции павильонной съемки, или «ѕортрет матери» (1924 год), ставший классикой съемки крупным планом. Ѕольшой вклад внес фотограф и в развитие жанра фоторепортажа – именно јлександр –одченко первым применил многократную съемку человека в действии, котора€ позвол€ет получать собирательное документально-образное представление о модели. ‘оторепортажи –одченко публиковались в целом р€де центральных изданий: газете «¬ечерн€€ ћосква», журналах «30 дней», «ƒаешь», «ѕионер», «ќгонек» и «–адиослушатель». ќднако насто€щей «визитной карточкой» –одченко стали ракурсные снимки – художник вошел в историю с фотографи€ми, сделанными под непривычным углом, с необычной и зачастую неповторимой точки, в ракурсе, искажающем и «оживл€ющем» обычные предметы. Ќапример, фотографии, отсн€тые –одченко с крыш (верхний ракурс), настолько динамичны, что кажетс€, будто фигуры людей вот-вот начнут двигатьс€, а камера поплывет над городом, открыва€ захватывающую панораму – неудивительно, что первые ракурсные снимки зданий (серии «ƒом на ћ€сницкой», 1925 и «ƒом ћоссельпрома», 1926) были опубликованы в журнале «—оветское кино». ѕримерно к этому же времени относитс€ и дебют –одченко в качестве теоретика фотографии: с 1927 года в журнале «Ќовый Ћ≈‘», членом редколлегии которого он €вл€лс€, художник начал публиковать не только снимки, но и статьи (« фото в этом номере», «ѕути современной фотографии» и др.) ќднако дл€ начала 30-х годов некоторые его эксперименты показались слишком смелыми: в 1932 году высказывалось мнение, что знаменитый, сн€тый с нижней точки «ѕионер-трубач» –одченко похож на «откормленного буржуа», а сам художник не хочет перестраиватьс€ в соответствии с задачами пролетарской фотографии. —ъемка строительства Ѕеломорканала в 1933 действительно заставила –одченко во многом переосмыслить отношени€ искусства и реальности, котора€ казалась художнику все менее вдохновл€ющей. »менно в это врем€ на фотографи€х –одченко невиданные стройки социализма и нова€ советска€ действительность стали уступать место особому миру спорта и волшебной реальности цирка. ѕоследнему –одченко посв€тил целый р€д уникальных серий – снимки должны были войти в специальный номер журнала «———– на стройке». сожалению, выпуск был подписан в печать за п€ть дней до начала ¬еликой ќтечественной войны и никогда не увидел свет. ¬ послевоенные годы –одченко много работал в качестве оформител€ и вернулс€ к живописи, хот€ по-прежнему нередко обращалс€ к любимому жанру фоторепортажа. ≈го «нестандартное» творчество по-прежнему вызывало в официальных кругах определенные сомнени€ – закончились разногласи€ художника и власти в 1951 году исключением –одченко из —оюза художников. ¬прочем, спуст€ всего три года, в 1954 году, художник был вновь восстановлен в этой организации. 3 декабр€ 1956 года јлександр –одченко скончалс€ в ћоскве от инсульта и был похоронен на ƒонском кладбище.

ѕортреты ј. –одченко:

¬арвара —тепанова

1924 г.

ѕлатье сшито из ткани,по эскизу —тепановой на ѕервой ситценабивной фабрике.

¬арвара —тепанова

1924 г.

¬арвара —тепанова. ƒвойна€ экспозици€

1924 г.

¬арвара —тепанова

1924 г.

¬арвара —тепанова

1928 г.

ќчерк о газете. “ет€ ѕол€-курьерша (¬.—тепанова). ќчерк о газете

1928 г.

”лыбка (¬арвара —тепанова)

1930 г.

јрхитектор, живописец, декоратор јлександр ¬еснин

1924 г.

’удожник-конструктивист Ћюбовь ѕопова

1924 г.

ѕортрет матери

1924 г.

ѕоэт Ќиколай јсеев

1927 г.

инорежиссер Ћев улешов

1927 г.

—ергей “реть€ков

1928 г.

јктриса ёли€ —олнцева

1930 г.

–ежиссер јлександр ƒовженко

1930 г.

ѕионер-трубач

1930 г.

—анитарка

1930 г.

‘оторепортер ≈вгени€ Ћемберг во врем€ съемки на водном стадионе "ƒинамо"

1932 г.

"‘отоурок". –егина Ћемберг с фотоаппаратом

1934 г.

—тудентка

1932 г.

—тудент

1932 г.

—мотр пожарных на расной площади

1932 г.

ћетки: а. родченко |

Ћ. Ѕрик на фотографи€х ј. –одченко |

ƒневник |

4 августа 1978 года умерла «муза русского авангарда». ¬ своих мемуарах она писала: «я всегда любила одного: одного ќсю, одного ¬олодю, одного ¬итали€ и одного ¬асю».

Ћил€ и √ете

Ћил€ Ѕрик (урожденна€ Ћили аган) родилась 11 но€бр€ 1891 года. ≈Є отец назвал дочь в честь возлюбленной √ете Ћили Ўенеман. ¬ чем-то Ћил€ повторила судьбу музы великого немецкого поэта. √ете и Ўенеман были помолвлены, но их брак так и не состо€лс€. Ћил€ Ѕрик же, несмотр€ на все еЄ несомненные таланты, осталась в истории как муза ¬ладимира ћа€ковского. Ќо официально брак между ними так и не был заключен. ’от€ сама Ћил€ считала институт семьи условностью и предрассудком, с которым нужно боротьс€, в ее жизни было целых три официальных брака. ѕо ним можно проследить биографию этой загадочной и роковой женщины.

Ћил€ и ќсип

—вадьба Ћили и ќсипа Ѕрика состо€лась в марте 1912 года. ќни обвенчались по еврейскому обр€ду, но не в синагоге, а дома. –одители Ћили были счастливы, что их дочь наконец образумилась.

ќна показывала свой неуемный любовный темперамент с тринадцати лет. огда Ћиле было семнадцать, в неЄ влюбилс€ родной д€д€ и начал настойчиво требовать руки плем€нницы. Ћилю пришлось от греха подальше отправить к бабушке в город атовице. „тобы чем-то зан€ть дочь, родители решили обучить еЄ игре на фортепиано и нан€ли дл€ Ћили учител€. ќт него она забеременела. „тобы избежать огласки, аборт решили делать в провинциальной клинике. ќпераци€ прошла неудачно - Ћил€ стала бесплодной.

≈сли родители Ћили были счастливы браку дочери, то родители ќсипа переживали насчет союза сына с ветреной девушкой. ќсипу приходилось писать им длинные письма, в которых он писал: «ƒорогие родители, прошу поверить мне, что в этом мое счастье». —упружеское счастье ќсипа, в привычном понимании, продолжалось до 1915 года, когда в жизни Ћили и ќсипа по€вилс€ ћа€ковский.

ќсип, Ћил€, ћа€ковский

“реугольник ќсип-Ћил€-ћа€ковский образовалс€ в 1915 году, когда в дом Ѕриков поэта привела младша€ сестра Ћили Ёльза. ” нее был роман с ћа€ковским. —начала Ћилю ћа€ковский не впечатлил, это нельз€ было назвать любовью с первого взгл€да, однако, когда он начал читать свою поэму «ќблако в штанах», Ћил€ пон€ла, что влюбилась.

≈Є муж отнесс€ к новой страсти жены с пониманием. ¬ мемуарах Ћил€ писала: « огда € сказала Ѕрику о том, что ¬ладимир ¬ладимирович и € полюбили друг друга, он ответил; € понимаю теб€, только давай никогда не будем с тобой расставатьс€».

ќсип был очарован ћа€ковским не меньше Ћили, он стал дл€ поэта другом и литературным агентом, вз€л на себ€ все дела по его продвижению, на собственные деньги издал тираж его поэмы. Ћил€ писала сестре Ёльзе: «Ёльзочка, не делай такие страшные глаза. ѕросто € сказала ќсе, что мое чувство к ¬олоде проверено, прочно и что € ему теперь жена. » ќс€ согласен».

Ћил€ и ћа€ковский

Ћил€ стала дл€ ћа€ковского не только музой, но и имиджмейкером. ќна заставила поэта пойти к дантисту, хот€ ћа€ковский панически бо€лс€ врачей, насто€ла на том, чтобы он купил вставную челюсть. Ћил€ Ѕрик следила за тем, как ћа€ковский одеваетс€, именно благодар€ ей ћа€ковский стал «иконой стил€».

ќ сложных отношени€х ћа€ковского и Ћили написано достаточно, и мы не будем описывать все перипетии их романа. Ћил€ определенно повли€ла на творчество ћа€ковского, но говорить о том, что именно она сделала его поэтом излишне. 1915 году он был уже состо€вшимс€ поэтом.

ќтношени€ с Ћилей наполнили лирику ћа€ковского неизбывным трагическим пафосом, и Ћил€ сознательно изматывала поэта. ќна была уверена, что страдание дл€ поэзии - лучша€ закваска. »х отношени€ окончательно разладились после того, как Ћил€ пон€ла, что она не единственна€. ћа€ковский познакомилс€ в ѕариже с “ать€ной яковлевой, второй женщиной, которой он посв€щал стихи.

«ћне кажетс€, что и ты уже любишь мен€ много меньше и очень мучитьс€ не будешь», - напишет ему Ћил€.

Ћил€ и ѕримаков

¬ 1930 году Ћил€ стала женой военачальника ¬итали€ ѕримакова. ќн занимал высокие должности, посто€нно бывал в командировках, служил в —вердловске, –остове-на-ƒону, Ћенинграде. Ћил€ повсюду сопровождала мужа, училась быть генеральской женой: эффектно сидела в седле, научилась стрел€ть из нагана. Ќа радост€х от выбитой мишени она писала полные гордости письма ќсипу.

¬ браке с ѕримаковым Ћил€ нашла то, чего ей не хватало в еЄ прошлой жизни - чувство уверенности в завтрашнем дне, но чувство это оказалось ложным.

¬ 1937 году ѕримаков был арестован по «делу “ухачевского». ¬ расстрельных списках оказалась и сама Ћил€. “олько личное вмешательство —талина избавило еЄ от смертного приговора. «Ќе будем трогать жену ћа€ковского» написал в своей резолюции генсек.

Ћил€ и атан€н

ѕосле расстрела ѕримакова Ћиле пришлось отречьс€ от их совместного прошлого. ќна уничтожила всю их переписку, удалила из своих мемуаров все упоминани€ о нем, вырезала изображени€ бывшего мужа с фотографий. ќтвлечьс€ она смогла за работой над новым изданием произведений ћа€ковского. над ним она работала совместно с ¬асилием атан€ном, одним из самых известных биографов советского поэта. атан€н был женат, но Ћиле удалось расстроить его брак. √алина атан€н не была готова к браку втроем. Ѕрик и атан€н прожили вместе более сорока лет.

ƒобровольный уход

„его не было в жизни Ћили Ѕрик, так это обыденности. ќна была и сотрудницей ќ√ѕ”, и писательницей, и скульптором, и киноактрисой, занималась рекламой и вдохновл€ла мужчин. ƒаже знаменитый кутюрье »в —ен Ћоран восхищалс€ потр€сающим вкусом и чувством стил€ Ћили Ѕрик. Ќа 85-й день рождени€ он прислал ей замечательный подарок – великолепное платье. » ещЄ еЄ биографы отмечают необыкновенную отзывчивость Ћили Ѕрик.

»менно благодар€ еЄ письму —талину ћа€ковский снова стал «первым и лучшим советским поэтом», благодар€ Ћиле Ѕрик на свободу вышел режиссер ѕараджанов. ≈му она помогла за год до собственной смерти, когда ей уже было 85 лет. ѕо еЄ просьбе Ћуи јрагон, муж сестры Ћили Ёльзы, обратилс€ с просьбой об освобождении ѕараджанова из тюрьмы. Ћил€ Ѕрик ушла из жизни добровольно. 4 августа 1978 года она прин€ла смертельную дозу снотворного на своей даче в ѕеределкино.

ћифологи€ Ѕрик

Ћичность Ћили Ѕрик порождала особую мифологию как при еЄ жизни, так и после еЄ ухода. ¬ 1989 году в журнале «“еатр» была напечатана стать€ ёри€ арабчиевского «¬оскресение ћа€ковского», в которой автор изложил трогательную версию ухода «музы русского авангарда». ѕо его словам, Ћил€ участвовала в освобождении уже упом€нутого —ерге€ ѕараджанова из-за того, что была в него влюблена.

арабчиевский пишет: «Ћил€ ёрьевна хорошо подготовилась к встрече. ѕрославленной фирме со звучным названием были заказаны семь уникальных платьев - очевидно, на каждый день недели. ќн приехал - но только на несколько дней, повидатьс€ и выразить благодарность, и уехал обратно в родной город, прежде чем она успела их все надеть...».

”же т€жело больной —ергей ѕараджанов откликнулс€ на публикацию арабчиевского возмущенным письмом. ÷итата: «»звестно (неоднократно напечатано), что она т€жело болела, страдала перед смертью и, пон€в, что недуг необратим, ушла из жизни именно по этой причине. <...> Ќаши отношени€ всегда были чисто дружеские. “акже она дружила с ўедриным, ¬ознесенским, ѕлисецкой, —меховым, √лазковым, —амойловой и другими моими сверстниками».

Ћил€ Ѕрик умела и дружить, и любить. ѕеред смертью она завещала кремировать еЄ тело и разве€ть прах. Ётот обр€д был совершЄн в поле под «венигородом. «’арактерный русский пейзаж — поле, излучина реки, лес… Ќа опушке поставлена как бы точка еЄ жизни — огромный валун, который привезли туда еЄ поклонники. Ќа нЄм выбиты три буквы — Ћ. ё. Ѕ».

Ћил€ Ѕрик

1924 г.

Ћил€ Ѕрик

1924 г.

Ћил€ и ќсип Ѕрики. ƒвойна€ экспозици€

1924 г.

Ћил€ Ѕрик. —нимок дл€ рекламного плаката

1925 г.

ѕутешествие Ћили Ѕрик из ћосквы в Ћенинград. –епортаж. 1929 г.

¬есной 1929 года Ћил€ Ѕрик на автомобиле ћа€ковского "–ено" решила устроить автопробег "ћосква-Ћенинград". –одченко был пассажиром-фотокорреспондентом. ќтьехали верст 20 от ћосквы и решили вернутьс€.

ћетки: л. брик |

¬. ћа€ковский на фотографи€х ј. –одченко |

ƒневник |

¬ладимир ћа€ковский

1924г.

¬ладимир ћа€ковский

1924 г.

¬ладимир ћа€ковский

1924 г.

¬ладимир ћа€ковский

1924 г.

¬ладимир ћа€ковский

1924 г.

ћетки: а. родченко |

Ћ. Ѕрик на фотографи€х |

ƒневник |

—уществует легенда, что одним из первых почитателей чарующей красоты Ћили стал сам ‘едор Ўал€пин. ¬еликий певец проезжал по ѕетровке на тройке, когда увидел идущих по тротуару женщину и девочку. —раженный очарованием незнакомок, Ўал€пин приказал кучеру остановитьс€ и пригласил дам на свой спектакль в Ѕольшой.

Ќо главным мужчиной в жизни Ѕрик прин€то считать ¬ладимира ћа€ковского, провозглашавшего: «≈сли € чего написал, если чего сказал — тому виной глаза-небеса, любимой моей глаза. руглые да карие, гор€чие до гари…»

Ћил€ ёрьевна умела оценить гениальный дар поэта, но всю жизнь любила другого человека — ќсипа Ѕрика. ќни впервые увиделись, когда ей было 13 лет, а ему — 17. Ћил€ влюбилась сразу, а Ѕрик оставалс€ равнодушным.

√оды спуст€ Ћил€ ёрьевна будет вспоминать: «— гор€ у мен€ полезли волосы и началс€ тик. ¬ это лето за мной начали ухаживать, и в Ѕельгии мне сделал первое предложение антверпенский студент ‘ернан Ѕансар. я разговаривала с ним о Ѕоге, любви и дружбе. –усские девочки были тогда не по годам развитые и умные. я отказала ему…

ѕо возвращении в ћоскву € через несколько дней встретила ќсю в аретном –€ду. ћне показалось, что он постарел и подурнел, может быть, от пенсне, в котором € его еще не видела. ѕосто€ли, поговорили, € держалась холодно и независимо и вдруг сказала: «ј € вас люблю, ќс€».

— тех пор это повтор€лось семь лет. —емь лет мы встречались случайно, а иногда даже уговаривались встретитьс€, и в какой-то момент € не могла не сказать, что люблю его, хот€ за минуту до встречи и не думала об этом. ¬ эти семь лет у мен€ было много романов, были люди, которых € как будто любила, за которых даже замуж собиралась, и всегда так случалось, что мне встречалс€ ќс€ и € в самый разгар расставалась со своим романом. ћне становилось €сным даже после самой короткой встречи, что € никого не люблю, кроме ќси».

огда в феврале 1945 года ќсип Ѕрик умрет от сердечного приступа на пороге их общей квартиры (несмотр€ на официальный развод, ќсип ћаксимович и Ћил€ ёрьевна продолжали жить одним домом), она скажет: « огда не стало ћа€ковского — не стало ћа€ковского, а когда умер Ѕрик — умерла €».

ќна вообще иногда говорила вещи, которые коробили почитателей поэта. “ак, получив известие о самоубийстве ћа€ковского, Ћил€ первым делом поинтересовалась, из какого пистолета он застрелилс€. ”слышав, что выстрел был произведен из браунинга, облегченно, как показалось многим, вздохнула: «’орошо, что не из револьверчика. ак бы некрасиво получилось — большой поэт и из маленького пистолета».

ѕрипоминают Ѕрик и ложное известие о свадьбе парижской возлюбленной ћа€ковского “ать€не яковлевой на виконте дю ѕлесси. ѕоэт мечтал вырватьс€ к яковлевой в ѕариж, никак не мог получить разрешение на выезд и сильно из-за этого страдал. ¬ один из дней, оказавшись в квартире Ѕриков, он стал свидетелем, как Ћиле принесли письмо от ее сестры Ёльзы, вышедшей замуж за француза и потому жившей во ‘ранции.

Ћил€ ёрьевна немедленно достала из конверта послание и в конце его, как бы случайно, прочла известие о гр€дущей свадьбе, о которой Ёльза просила «¬олоде не сообщать». –азумеетс€, ћа€ковский был взбешен, выбежал из комнаты и пару дней не по€вл€лс€ у Ѕриков.

ќ том, что на момент написани€ письма ни о какой свадьбе не было и речи, стало известно лишь много лет спуст€. яковлева, как оказалось, наоборот, ждала ћа€ковского в ѕариже и, только узнав о том, что тот не приедет, дала согласие на брак с дю ѕлесси. ѕочему в письме Ёльзы по€вились строки о браке “ать€ны, можно только гадать.

то-то считает, что таким образом Ѕрик попыталась вновь обратить ћа€ковского под свое вли€ние, которое до его увлечени€ яковлевой было безграничным. ѕоэт впервые за долгие годы вдруг посв€тил свои стихи не Ћиле, а другой женщине. ’от€ до этого писал: «Ќадо мной, кроме твоего взгл€да, не властно лезвие ни одного ножа».

ќднажды в ответ на его неизменную фразу о том, что «Ћил€ всегда права», кто-то из друзей шутливо поинтересовалс€: «ƒаже тогда, когда она говорит, что шкаф стоит на потолке?» ћа€ковский тут же парировал: «≈сли шкаф находитс€ в квартире на втором этаже, то с позиции первого этажа он, конечно, стоит на потолке».

¬озможно, сообщив в ћоскву, что сердце парижской избранницы не свободно, Ёльза решила помочь сестре. ¬ том, что ћа€ковский «случайно» подслушает не предназначавшиес€ его уху строки, она не сомневалась.

ѕоначалу в ћа€ковского была влюблена именно Ёльза. » в дом Ѕриков поэта привела тоже она, заставив Ћилю и ќсипа послушать его стихи. —удьбоносное знакомство состо€лось в июле 1915 года. ћа€ковский назовет этот день «радостнейшей датой» своей жизни.

«акончив читать, поэт вз€л тетрадь и на глазах влюбленной в него Ёльзы спросил разрешени€ посв€тить стихи… Ћиле. Ѕрик разрешение дала, но осталась неравнодушна только лишь к поэтическому дару ћа€ковского.

„ерез полвека она напишет в мемуарах: «¬олод€ не просто влюбилс€ в мен€, он напал на мен€, это было нападение. ƒва с половиной года у мен€ не было спокойной минуты — буквально. я сразу пон€ла, что ¬олод€ гениальный поэт, но он мне не нравилс€. я не любила звонких людей — внешне звонких. ћне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваютс€ на улице, не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось даже, что фамили€ его — ћа€ковский — така€ звучна€ и похожа€ на псевдоним, причем на пошлый псевдоним».

Ћишь через несколько лет у Ћили и поэта начнетс€ роман. ¬ пам€ть о котором влюбленные обмен€лись кольцами, на которых были выгравированы три буквы: «Ћ, ё, Ѕ». ѕредставл€ющие из себ€ инициалы Ћили ёрьевны, эти буквы, если читать их по кругу, складывались в бесконечное признание — люблюблюлюблю.

»ногда ћа€ковский, по€вл€€сь в таком кольце на публике, получал записки: «“ов. ћа€ковский! ольцо вам не к лицу». —о свойственным ему юмором и быстротой реакции он отвечал, что потому и носит его не в ноздре, а на пальце. ј через какое-то врем€ стал использовать кольцо как брелок на ключах.

¬ посмертной записке ћа€ковский назовет Ѕрик членом своей семьи и попросит отдать «оставшиес€ стихи Ѕрикам, они разберутс€». ѕосле знаменитой резолюции —талина о том, что «ћа€ковский был и остаетс€ величайшим поэтом нашей эпохи», Ћил€ ёрьевна стала получать солидные гонорары за публикацию произведений поэта.

стати, передать письмо —талину о том, что работы ћа€ковского незаслуженно предаютс€ забвению, Ѕрик удалось через своего мужа, одного из руководителей Ќ ¬ƒ ¬итали€ ѕримакова. ¬скоре генерала ѕримакова арестуют и вместе с “ухачевским и якиром, как врага народа, расстрел€ют. Ћил€ ёрьевна тоже ждала ареста — как член семьи осужденного. ќна даже перепишет свой дневник, вычеркнув из него все, что касалось опального супруга. ќднако в отношении Ѕрик никаких репрессий не последовало. ќфициально признанную музу ћа€ковского тронуть не посмели. ј о том, что в посмертной записке было указано им€ еще одной возлюбленной поэта — актрисы ¬ероники ѕолонской — предпочли поскорее позабыть…

ќтношение к Ћиле ёрьевне в литературных кругах было неоднозначным. јнна јхматова так описывала 38-летнюю Ѕрик: «Ћицо несвежее, волосы крашеные и на истасканном лице наглые глаза». ѕо ћоскве ходили слухи о том, что Ћил€ и ќсип — агенты Ќ ¬ƒ, благодар€ чему могут беспреп€тственно разъезжать по миру. » что неспроста в день гибели ћа€ковского их не было в –оссии. √овор€т, что даже родна€ мать относилась к старшей дочери с непри€знью — не могла простить ей то, что она увела у Ёльзы ¬ладимира ћа€ковского, которого та любила до последнего дн€ своей жизни.

“ретьим официальным супругом Ѕрик стал писатель ¬асилий атан€н. »х дом всегда был полон гостей. ѕриглашенных хоз€йка потчевала продуктами из валютного магазина «Ѕерезка» (недоступного простым советским гражданам), а сама довольствовалась бокалом шампанского.

ћай€ ѕлисецка€, котора€ именно у Ѕриков познакомилась со своим будущим мужем композитором –одионом ўедриным, вспоминала: «ƒенег у них водилось видимо-невидимо. ќна сорила ими направо и налево. Ќе вела счету. огда звала мен€ в гости, оплачивала такси. “ак со всеми друзь€ми. ќбеденный стол, уютно прислонившийс€ к стене, на которой один к другому красовались оригиналы Ўагала, ћалевича, Ћеже, ѕиросмани, живописные работы самого ћа€ковского, всегда был полон €ств. »кра, лососина, балык, окорок, соленые грибы, лед€на€ водка, насто€нна€ по весне на почках черной смородины. ј с французской оказией — свежие устрицы, мидии, пахучие сыры…»

¬ своей жизни Ѕрик пыталась заниматьс€ многим — снималась в кино, была моделью, танцевала, ва€ла скульптуры. Ќо в историю вошла как человек, обладающий уникальным даром распознавать таланты. ќна была одной из первых, кто пригласил в гости Ѕулата ќкуджаву и предложил записать его песни на магнитофонную ленту. ќна помогла знаменитому режиссеру —ергею ѕараджанову, оказавшемус€ за тюремной решеткой.

¬ свои 86 лет Ћил€ Ѕрик была окружена не только старыми друзь€ми, но и молодежью. ѕопасть в дом легендарной женщины мечтали все. ¬асилий атан€н писал в своей книге: «” нее был «талант жить». ¬ это пон€тие входили и уютный, красивый дом, радушное гостеприимство, умение угостить, собрать вокруг интересных людей, вести беседу так, чтобы собеседники оп€ть и оп€ть захотели ее увидеть. » хотели!»

≈сли она хотела пленить кого-нибудь, то легко достигала этого. ј нравитьс€ она хотела всем — молодым, старым, мужчинам, женщинам, дет€м. Ёто была ее судьба — нравитьс€! –ассказывают, что, когда кто-то из мужчин был ей особенно симпатичен, голос Ћили становилс€ молодым и задорным. Ќо как только она тер€ла интерес к человеку, то переставала обращать внимание на подобные детали.

85-летнему юбилею легенды великий »в —ен-Ћоран специально изготовил потр€сающее платье, которое и преподнес Ѕрик в подарок.

«Ћил€ обладала волшебной палочкой и великодушно касалась ею тех, кто выражал определенные взгл€ды и убеждени€, кто был талантлив и неповторим, кто был смел, дерзок, нежен и беззащитен», — так писали о Ѕрик французы в книге о ста самых знаменитых женщинах мира.

»з жизни Ћил€ ёрьевна ушла добровольно, прин€в несколько таблеток нембутала. —тановитьс€ после перелома шейки бедра обузой своим близким она не захотела. —огласно завещанию, ее прах был разве€н в живописном районе ѕодмосковь€ — около «венигорода…

Ћили аган с подругами. 1911 г.

ƒ. јуксманн

Ћил€ Ѕрик. ѕетроград

1916

ј. Ѕохман

Ћил€ Ѕрик. –ига

1921

Ћил€ демонстрирует плать€ от Ќадежды Ћомановой. ѕариж, 1925 г.

ќ тройственном союзе ќсипа, Ћили и ¬ладимира ћа€ковского говорила вс€ ћосква. (‘ото 1928 г.)

Ћил€ Ѕрик за монтажом фильма

‘отопортрет работы ќсипа Ѕрика. 1931 г.

—естры: Ћ. Ѕрик и Ё. “риоле

¬ молодости

¬ 1959 г.

Ѕрик, ѕараджанов и атан€н

ћетки: л. брик |

јвгуст «андер - ∆изнь и творчество |

ƒневник |

јвгуст «андер - ∆изнь и творчество

«я не ставлю перед собой задачу создать идеальный портрет. ћо€ задача показать личность в естественных услови€х, со всеми ее достоинствами и недостатками».

јвгуст «андер родилс€ 17 но€бр€ 1876 года в местечке ’ердорф, неподалеку от ельна (√ермани€), в семье плотника и кресть€нки. ќтец «андера работал на железорудной шахте, куда в возрасте тринадцати лет учеником шахтера поступил и јвгуст. ќднако интересы молодого человека отнюдь не ограничивались повседневной рутиной. ¬ 1882 году д€д€ подарил ему фотокамеру форматом 13х18 см, и этот подарок перевернул всю жизнь молодого человека. ќтец и мать, несмотр€ на свое простое происхождение, вс€чески поддерживали увлечение своего сына и даже помогли ему обустроить «темную комнату» дл€ зан€тий фотографией. ”влечение переросло в профессию – отдава€ любимому делу все вечера и ночи, молодой человек вскоре преуспел в нем настолько, что стал помощником фотографа на шахте. ¬ 1896 году «андер был призван на военную службу, однако прошел ее без отрыва от профессии – в качестве подмастерь€ фотографа. ѕосле армии молодой человек отдалс€ любимому делу полностью и стал заниматьс€ промышленной и архитектурной съемкой. ¬ 1901 – 1902 году јвгуст «андер обучалс€ живописи в ƒрездене, благодар€ чему и приобрел навыки, которые впоследствии так пригодились ему в портретной фотографии.

ѕутешеству€ по немецким и австрийским земл€м, в 1901 году молодой фотограф оказалс€ в городке Ћинц. “огда он впервые начал работать в местной фотостудии Photographic Studio Graf, а спуст€ год, окончив учебу в ƒрездене, вместе с партнером по бизнесу выкупил студию. —туди€ стала называтьс€ Studio Sander and Stuckenberg, а через два года вновь помен€ла название на August Sander Studio for Pictorial Arts of Photography and Painting – јвгуст «андер приобрел совместное предпри€тие в собственное владение и стал работать самосто€тельно. ƒела фотографа шли в гору. ќн женилс€, его студи€ процветала, а в 1904 году его работы удостоились первой, и весьма престижной, награды – «олотой медали ѕарижской фотовыставки. ¬ это же врем€ јвгуст «андер начал эксперименты с цветной фотографией, которые также были очень успешны – р€д работ немедленно приобрел в свое собрание Ћейпцигский музей. ¬ 1906 году в выставочном зале «Ћандхаус» города Ћинц состо€лась перва€ персональна€ выставка јвгуста «андера.

¬ конце 1909 года фотограф продал студию в Ћинце и переехал сначала в “рир, а затем – в пригород ельна, где и создал свою новую студию. ‘отограф продолжал заниматьс€ архитектурной и промышленной фотографией, а также выполн€л портретную съемку как рабочих и кресть€н, так и «чистой», буржуазной публики. »менно в это врем€ он впервые задумалс€ о создании обширной серии работ, которые стали бы отражением современного ему немецкого общества. Ќовый проект, который был назван «Ћюди 20 столети€», стал делом всей жизни јвгуста «андера. —ъемка серии продолжалась более тридцати лет, не прерыва€сь ни на ѕервую мировую войну (которую «андер прошел в качестве военного фотографа), ни на единственное путешествие фотографа за пределы √ермании – в —ардинию (1927 г.), где он фотографировал пейзажи и, конечно, местных жителей. –езультатом этой поразительной работы €вилась своего рода социальна€ энциклопеди€, насто€щий срез немецкого общества первой половины двадцатого века.

ѕервые 60 фотографий из серии «Ћюди 20 столети€» были представлены публике в 1927 году на выставке, котора€ состо€лась в ельне. Ёти же работы вошли в фотоальбом «Ћица нашего времени», который был издан в 1929 году с предисловием знаменитого романиста јльфреда ƒеблина, а впоследствии был продолжен издани€ми с новыми работами серии. ќднако портретна€ съемка, как бы ни увлекала она фотографа, отнюдь не была его единственным зан€тием. «андер, ставший уже признанным мастером, отдавал немало времени обучению молодых фотографов и попул€ризации фотографии как искусства. ”же с 1919 года в его фотоателье по€вились не только подмастерь€, но и стажеры. ј в 1931 году «андер выступил на радио с серией лекций под общим названием «ѕрирода и развитие фотографии», которые приобрели огромную попул€рность.

Ќо политическа€ обстановка в √ермании стремительно мен€лась. Ќабирал обороты национал-социализм, лекции об искусстве на радио уступали место речам јдольфа √итлера. ѕосле прихода к власти нацистов фотоальбом «Ћица нашего времени» был запрещен, остатки конфискованы, а все негативы уничтожены. “очна€ причина такой ненависти нацистов к творчеству «андера до сих пор неизвестна. ѕредполагаетс€, что фотографии «низов» германского общества подрывали идеологическую доктрину фашистов о чистоте немецкой расы. ¬еро€тно также, что јвгуст «андер подозревалс€ в распространении антифашистской литературы и раздел€л взгл€ды своего сына. Ёрих «андер участвовал в антинацистском движении и был членом —оциалистической –абочей партии √ермании. ¬ 1934 году он был арестован и заключен в тюрьму.

¬о врем€ ¬торой ћировой войны јвгуст «андер оставил ельн и на некоторое врем€ обосновалс€ в земле –ейланд, котора€ давно восхищала его своей живописной природой. Ќо пейзажи и портреты «андера в это врем€ были мало востребованы. Ќамного больше времени фотограф проводил над другими заказами – печатью довоенных снимков погибших на войне солдат дл€ их родных и близких. —амого «андера также преследовали несчасть€. ¬ 1944 году в тюрьме умер его сын Ёрих. ¬ том же году кельнское ателье, которое не прекращало свою де€тельность, было разрушено бомбардировкой. ’от€ «андеру удалось спасти тыс€чи негативов, спуст€ два года, в 1946 году, многие из них были похищены мародерами. ќднако, несмотр€ на все потери, фотограф продолжал работу над серией «Ћюди 20 столети€», а также несколькими другими проектами и фотоальбомами.

ѕосле войны к јвгусту «андеру вернулось заслуженное признание. ¬ 1951 году его работы были представлены на первой выставке Photokina. ¬ этом же году ельн купил у «андера документальные фотографии довоенных городских пейзажей. Ќесколько работ фотографа были отобраны Ёдвардом —тейхеном дл€ выставки «–од человеческий», котора€ проводилась в 1955 году в нью-йоркском ћузее современного искусства. «андер получил множество наград, в том числе высшую награду ‘–√, « рест за заслуги» (1960 г).

¬ конце 1963 года у јвгуста «андера случилс€ инсульт. —пуст€ несколько мес€цев фотографа не стало. ѕосле смерти јвгуста «андера его работу продолжил сын √юнтер, а впоследствии и внук √ерхард.

“ворчество

–аботы јвгуста «андера из серии «Ћюди 20 столети€» многократно выставл€лись и переиздавались. —ери€ представл€ет собой срез германского общества времен ¬еймарской республики и состоит из семи частей: «‘ермер», «“орговец», «∆енщина», « лассы и профессии», «’удожники», «√ород», «ѕоследние люди». √ерои снимков – молодые и пожилые, мужчины, женщины и дети, студенты, рабочие и чиновники, изображены в привычной дл€ себ€ обстановке или на нейтральном фоне, но так, что мы практически не нуждаемс€ в дополнительных по€снени€х относительно личности персонажа. јвгуст «андер говорил: «Ќаше представление о люд€х формируетс€ светом и воздухом, их наследственными чертами и их действи€ми. ќпира€сь на внешний вид человека, мы можем судить о работе, которую он делает или не делает, мы можем пон€ть по его лицу, счастлив ли он или встревожен… я не ставлю перед собой задачу создать идеальный портрет. ћо€ задача – показать личность в естественных услови€х, со всеми ее достоинствами и недостатками».

« лассификаци€» людей јвгуста «андера основана на их професси€х и немного наивных на современный взгл€д типах, в которых он пыталс€ найти архетипы. Ќапример, первый раздел серии, «‘ермер», - это архетипы «земных людей»: философ, борец, мудрец. ¬ раздел «“орговец» јвгуст «андер, следу€ собственной логике социальной иерархии, отнес не только работников собственно торговли (продавцов, мелких лавочников) и ремесленников, но и людей, которых сегодн€ называют «белыми воротничками»: инженеров, промышленников и даже изобретателей. –аздел « лассы и профессии» вобрал в себ€ людей всех остальных профессий, родов зан€тий и классов, поэтому €вл€етс€ наиболее значительной частью серии «Ћюди 20 столети€». —о снимков этого раздела на нас гл€д€т студенты и школьники, врачи и чиновники, судьи и солдаты, учител€ и бизнесмены, аристократы и политики. ѕоздние снимки раздела посв€щены национал-социалистам – эти фотографии, внушающие невольное чувство тревоги, напоминают о времени, когда ельн был оплотом фашистского движени€. √ероини раздела «∆енщина» - жены и дочери, матери и сестры. Ќесколько снимков представл€ют семейные группы, указывающие на место женщин в семье, подчеркивающие их св€зь с мужчинами и детьми. ќднако фотографу чужд патриархальный подход. ≈го снимки посв€щены женщинам во всем их разнообразии – тем, кто посв€щает себ€ воспитанию детей, и тем, кто стремитс€ сделать карьеру, светским модницам, художницам, матер€м больших семейств и хоз€йкам. ¬ разделе «’удожники» мы видим многих друзей фотографа, благодар€ которым его студи€ в ельне стала насто€щей ареной социальных и эстетических дискуссий. —нимки раздела «√ород» современный критик отнес бы к жанру «стрит-фотографии», разумеетс€, с поправкой на услови€ и технику первой половины двадцатого века. Ќа фотографи€х этого раздела – пестрый «состав» улиц ельна времен ¬еймарской республики: уличные подростки, безработные, путешественники, иностранные рабочие и попрошайки. ѕоследний раздел серии, недаром получивший название «ѕоследние люди», посв€щен люд€м, вычеркнутым из общества – инвалидам, душевнобольным, умирающим, нищим и брод€гам. »менно эти портреты, подрывающие представление о германской расе как о героической и чистой, вызвали особое недовольство ћинистерства культуры фашистской √ермании. Ќа сегодн€шний день серию составл€ют работы, негативы которых удалось сохранить после репрессий, последовавших за уничтожением альбома «Ћица нашего времени».

¬ работах, составл€ющих серию «Ћюди 20 столети€», јвгуст «андер пыталс€ не представить свою «идею» персонажа, а открыть глубинную сущность человека, его принадлежность к определенному социальному и культурному типу. ‘отограф верил, что камера дает дл€ этого больше возможностей, чем любые другие изобразительные средства. —воеобразна€ «каталогизаци€» людей, которую проводил художник, должна была, по его мнению, позволить люд€м лучше пон€ть самих себ€. ¬ыполнить эту сверхзадачу јвгусту «андеру, возможно, и не удалось, но пополнить фонд мирового фотоискусства бесспорными шедеврами – удалось вполне.

—ельска€ жительница. Westerwald

1913 г.

ѕастух

1913 г.

∆ители маленького городка ћоншау под г. јхен

Ѕоксеры

ондитер

—лесарь

атолический св€щеннослужитель

ѕочтальон, оформл€ющий денежный переводы

„лен парламента (демократ)

¬рач. ѕрофессор —, Ѕерлин

ѕианист

“енор Ћ. ј

ћолодые фермеры

ƒеревенские девушки

ћетки: а. зандер |

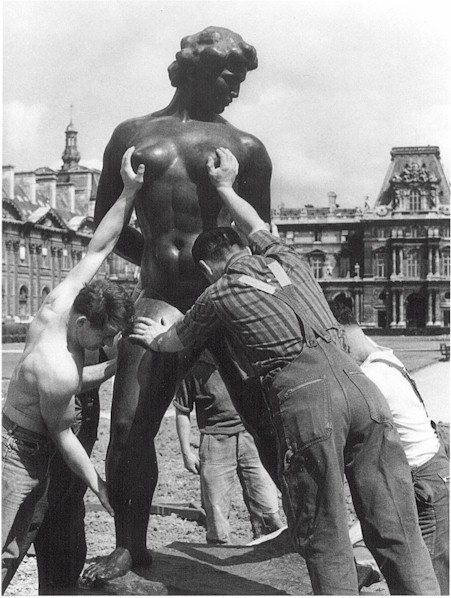

‘отограф јнри артье-Ѕрессон |

ƒневник |

јнри артье-Ѕрессон

јнри артье-Ѕрессон родилс€ 22 августа 1908 года в городе Ўантлу неподалеку от ѕарижа в семье ћарты Ће ¬ердьер и јндре артье-Ѕрессона. —воей двойной фамилией фотограф об€зан сли€нию рода кресть€н артье и семейства промышленников Ѕрессон, произошедшему задолго до рождени€ будущего фотографа. —емейна€ истори€ гласит, что некогда юные Ѕрессоны воспитывались у артье, а артье обучались у Ѕрессонов, пока, во всеобщей выгоде, брачные союзы учеников с дочерьми шефа не превратили эти две семьи в одну. рождению будущего фотографа весьма известна€ во ‘ранции марка хлопчатобумажных ниток « артье-Ѕрессон» приносила неплохую прибыль. —обственное же им€ јнри получил в пам€ть о дедушке с отцовской стороны.

∆ивописью будущий мэтр фоторепортажа интересовалс€ с юности. ¬ своих воспоминани€х Ѕрессон писал: «»нтерес к изображени€м у мен€ был всегда. ¬ детстве € занималс€ рисунком по вторникам и четвергам и мечтал отдаватьс€ этому зан€тию и во все другие дни. ак у большинства детей, у мен€ была камера Brownie-box, и € снимал ей врем€ от времени, в основном, чтобы заполн€ть маленькие альбомы изображени€ми воспоминаний о летних каникулах». ¬ декабре 1913 јнри впервые встретил своего д€дю Ћуи, художника, который ввел его в мир искусства и начал заниматьс€ с мальчиком живописью. ’от€ д€д€ умер в 1915 году, его уроки успели произвести на мальчика неизгладимое впечатление. јнри решил следовать его стопам и получить художественное образование. ¬ течение семи лет молодой человек обучалс€ в ателье художника јндре Ћота, а в 1929 году посещал лекции по живописи в ембриджском университете. Ќемалому научил артье-Ѕрессона и кинематограф: по собственным словам фотографа, фильмы, которые он смотрел в это врем€ (ранние картины ƒэвида √риффита, Ѕрисе, фильмы Ёриха Ўтрохайма, «’ищник», «Ѕроненосец ѕотемкин» —ерге€ Ёйзенштейна, «∆анна’д’јрк» арла ƒрейера) «учили его видеть».

ѕозже, в 1930 году, во врем€ своего путешестви€ в јфрику, молодой художник познакомилс€ с работами Ёжена јтже (Atget), которые открыли ему уникальные возможности фотоискусства. «ѕоследней каплей» стал снимок ћартина ћункачи (Martin Munkácsi), который изображал троих чернокожих людей, голышом бросающихс€ в волны озера “анганьики. »менно эстетика и динамика этой фотографии восхитили артье-Ѕрессона настолько, что он купил свой первый «насто€щий» фотоаппарат – коробку из покрытого воском орехового дерева, под пластинки 9х12, разумеетс€, в комплекте со штативом и черной накидкой фотографа. ќбъектив этого аппарата закрывалс€ крышечкой, котора€ одновременно играла роль затвора – эта маленька€ техническа€ особенность позвол€ла снимать только то, что не шевелитс€.

ѕервые снимки Ѕрессона не были особенно удачными – многие из них слишком контрастны, другие в€лы. ¬прочем, фотограф расстраивалс€ только тогда, когда изображени€ не получались совсем. тому же его первой камере не была суждена долга€ жизнь. „ерез год фотоаппарат, не выдержав климата јфрики, покрылс€ плесенью, а эмульси€ фотопластинок зацвела. —ам же артье-Ѕрессон по возвращении на родину заболел и был вынужден лечитьс€, существу€ на маленькое ежемес€чное пособие по болезни. –езультат мес€цев бездель€ оказалс€ неожиданным – фотограф получил возможность снимать в свое удовольствие и обнаружил, что существует фотоаппарат Leica, который, благодар€ своей компактности, отлично подходит дл€ репортажа, съемки жизни в движении.

¬прочем, иде€ фоторепортажа, то есть истории в нескольких фотографи€х, в то врем€ вр€д ли приходила фотографу в голову. артье-Ѕрессон целыми дн€ми бродил по улицам, выискива€ достойные снимка событи€ и пыта€сь поймать в одном изображении самую суть сюжета. собственно репортажной съемке Ѕрессон пришел несколько позже, после более глубокого знакомства с творчеством коллег и первых опытов работы с иллюстрированными журналами.

ѕосле начала войны, в 1939 году, артье-Ѕрессон вступил во французскую армию в должности капрала армейского кинофотоподразделени€. огда нацисты захватили ‘ранцию, фотограф попал в плен, откуда с третьей попытки, после тридцати шести мес€цев заточени€, бежал, чтобы вернутьс€ в ѕариж и стать участником —опротивлени€. “еперь, чтобы фиксировать на пленку военные будни, от фотохудожника требовалс€ не только верный глаз, но мужество и хладнокровие. ” артье-Ѕрессона в придачу к ним обнаружилс€ талант лидера: фотограф-репортер организовал французских фотожурналистов дл€ съемок во врем€ оккупации и отступлени€ фашистов. ѕосле окончани€ войны в 1945 году артье-Ѕрессон показал, что с успехом может работать и в кинематографе – по заказу американской службы военной информации он создал фильм «¬озвращение», глубокую и трогательную картину о возвращении французских военнопленных на родину.

¬ 1947 году артье-Ѕрессон стал одним из основателей знаменитого международного объединени€ фоторепортеров Magnum. —оздание этой организации было ответом на грабительскую в отношении фотографов политику многих западных агентств и журналов. јгенты «ћагнума» предлагали редакци€м готовые эксклюзивные материалы, в которых по услови€м договоров нельз€ было изменить хот€ бы одну зап€тую или откадрировать хот€ бы один снимок. ѕоскольку члены агентства-кооператива Magnum оставались полными собственниками своих фоторабот, нет ничего удивительного в том, что под крылом «ћагнума» объединились наиболее даровитые и энергичные фотожурналисты ≈вропы, в числе которых был знаменитый военный фоторепортер апа.

¬скоре после создани€ «ћагнума» артье-Ѕрессон отправилс€ на съемки в »ндию, получившую независимость в результате освободительного движени€, а затем в итай. “еперь им€ фотографа звучало среди журналистов мирового масштаба. Ќо расцвет славы пришел к мастеру после его парижской выставки в 1950-х годах, котора€ с триумфом обошла ≈вропу и јмерику.

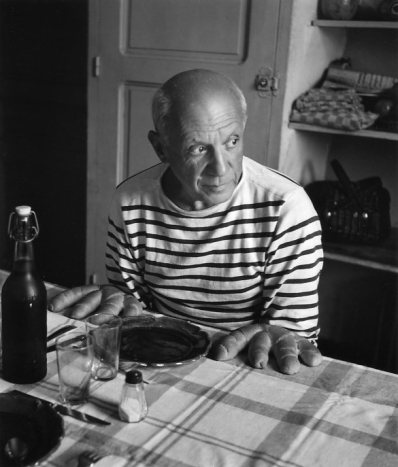

¬ качестве фотографа артье-Ѕрессон сотрудничал с ведущими западными издани€ми: "¬ог", "Ћайф" и "’арперс базар". ѕеред его объективом представали как бытовые сюжеты, так и самые значительные событи€ XX века, как обычные люди, так и важные персоны. ¬от имена лишь некоторых из его знаменитых моделей: »рен и ‘редерик ∆олио- юри (1944), јнри ћатисс (1944), јльбер амю (1944), ѕоль ¬алери (1946), ”иль€м ‘олкнер (1947), “румэн апоте (1947), ’оан ћиро (1953), ∆ан –енуар (1960), јндре Ѕретон (1961), ћэрилин ћонро (1961), –олан Ѕарт (1963), око Ўанель (1964), ∆ан-ѕоль —артр, Ёзра ѕаунд (1970), Ћуи јрагон (1971). ѕерва€ выставка фотографии в Ћувре, состо€вша€с€ в 1954 году, была посв€щена именно творчеству артье-Ѕрессона. ƒругие выставки фотографа также проходили в самых известных галере€х и музе€х ѕарижа, ћилана, “окио, Єльна и других городов мира. ћногие годы артье-Ѕрессон оставалс€ старейшиной цеха французских фотографов. Ќа альбомах его фотографий выросли сотни лучших фотографов страны.

¬ 1952 году была опубликована книга артье-Ѕрессона «–ешающий момент», котора€ объединила около ста его лучших фотографий. «атем в свет вышли другие альбомы мастера – «≈вропейцы» (1955), «ћир јнри артье-Ѕрессона» (1968, с фотографи€ми за сорок лет), «Ћицо јзии» (1972), (1974). ¬ конце 1960-х и 1970-х годах артье-Ѕрессон с успехом занималс€ кинематографией (« алифорнийские впечатлени€», 1969, «ёжные снимки, 1971).

ѕриходилось фотографу бывать и в ———–. ¬ 1954 году артье-Ѕрессон стал первым западным фотографом, которому после смерти —талина было позволено посетить —трану —оветов. ‘отографии, сделанные во врем€ этого визита, вошли в альбом артье-Ѕрессона «ћосквичи». ѕовторное путешествие в ———–, в 1972 году, позволило художнику увидеть и запечатлеть изменени€, произошедшие в стране за без малого двадцать лет. Ќакопленный материал стал основой дл€ книги Ѕрессона «ќ –оссии», изданной в 1974 году. –оссийские любители фотографии могли увидеть эти снимки в Ѕольшом ћанеже, на выставке, проходившей в рамках ‘отобиеннале-2000 в ћоскве.

јнри артье-Ѕрессон был женат дважды. ¬ 1937 его женой стала родивша€с€ в ƒжакарте танцовщица –атне ћохини (брак распалс€ в 1967-м), а в 1970 – фотограф ћартина ‘ранк (en:Martine Franck). ¬ первом браке детей у артье-Ѕрессона не было, во втором родилась дочь ћелани (Melanie).

—охранением дес€тков тыс€ч знаменитых работ фотографа занимаетс€ созданный в 2003 году в ѕариже ‘онд јнри артье-Ѕрессона. —ам мастер, который всегда придерживалс€ идеи св€зи законов фотографии с живописью, с 1975 года практически оставил фотографию дл€ графики. — 1970 года он создал большое количество художественных произведений, среди которых фотографий было совсем немного – по собственному своему признанию, артье-Ѕрессон вынимал фотокамеру из чехла лишь врем€ от времени, дл€ того чтобы сделать портрет или камерный снимок.

»скусство, которое возвело его на ќлимп, всегда ставилось артье-Ѕрессоном ниже зан€тий живописью или рисунком. Ќередко художник удостаивал его весьма резких замечаний («‘отографи€ сама по себе мен€ не интересует. я просто хочу захватить кусочек реальности. я не хочу ничего доказывать, ничего подчеркивать. ¬ещи и люди говор€т сами за себ€. я не занимаюсь «кухней». –абота в лаборатории или в студии у мен€ вызывает тошноту. Ќенавижу манипулировать - ни во врем€ съемки, ни после, в темной комнате. ’ороший глаз всегда заметит такие манипул€ции... ≈динственный момент творчества - это одна двадцать п€та€ дол€ секунды, когда щелкает затвор, в камере мелькает свет и движение останавливаетс€»).

ќб уникальной реакции, удивительном таланте и необычных методах работы јнри артье-Ѕрессона до сих пор ход€т легенды. Ќапример, широко прославилась «невидимость» фотографа – его модели в большинстве и не подозревали, что их снимают (дл€ пущей маскировки артье-Ѕрессон заклеивал блест€щие металлические части своего фотоаппарата черной изолентой). ≈ще одна «фирменна€» особенность артье-Ѕрессона – окончание работы над фотографией в момент съемки затвора. ќн никогда не кадрировал свои снимки и не делал каких-либо других попыток их изменить. “акже фотограф известен тем, что старалс€ снимать любой сюжет в момент достижени€ им пика эмоционального напр€жени€, «решающего момента» (выражение, которое с его легкой руки получило в фотографическом мире широкую известность). ƒл€ самого артье-Ѕресснона «решающий момент» означал «моментальное распознавание, в долю секунды, значимости происход€щего и одновременно точной организации форм, что придают этому событию соответствующую ему экспрессию».

јнри артье-Ѕрессон умер 2 августа 2004 года в »ль сюр л€ —орг, небольшом городке на юге ‘ранции, не дожив нескольких недель до своего 96-лети€. ‘отограф был похоронен на частном кладбище этого города.

’удожник јнри ћатисс у себ€ дома на вилле Le Reve, ¬енс, ‘ранци€, 1944 г.

√ранд ѕалас

1952 г.

¬ башне Ќотр-ƒам

1953 г.

1959 г.

1958 г.

—еверный вокзал

1955 г.

1969 г.

—ады “юильри

1951 г.

¬ид с башен Ќотр-ƒама

1952 г.

Ѕарахолка

1952 г.

1952 г.

ћишель √абриэль

1952 г.

–ынок Les Halles

1952 г.

—акре- ер. ћонмартр, ѕариж

1952 г.

Ёйфелева Ѕашн€

1952 г.

ярмарка

1952 г.

Ќотр-ƒам

1953 г.

1952 г.

Ёйфелева Ѕашн€

1952 г.

Ѕлаготворительный бал

1952 г.

ћост »скусств

1953 г.

ёные балерины в ќпере

1954 г.

¬ид на ѕариж с башни собора Ќотр-ƒам

1955 г.

1955 г.

1955 г.

1955 г.

ћост арусель и Ћувр

1956 г.

—ады ѕале-–о€ль

1959 г.

Ћувр

јльберто ƒжакометти

1961 г.

≈лисейские ѕол€. ћай

1968 г.

ћузей —овременного »скусства

1971 г.

»гроки в шары в “юильри

1974 г.

1974 г.

|

јйседора ƒункан. ратка€ биографи€ и фотогафии |

ƒневник |

ƒункан, јйседора - американска€ танцовщица. јнджела »задора ƒЄнкан, урождЄнна€ Dora Angela Duncan (Isadora Duncan) родилась в —ан-‘ранциско 27 ма€ 1877 года. ¬ Ѕольшой советской энциклопеди€ (Ѕ—Ё) год рождени€ 1878 указан ошибочно. »м€ и фамили€ танцовщицы правильно произноситс€ »задора ƒЄнкан, однако в –оссии еЄ всегда называли јйседора ƒункан. ѕо национальности јйседора ƒункан была ирландка. ƒети јйседоры ƒункан утонули вместе с н€ней в 1913 году. ƒидре, дочке √ордона рэга, было 7 лет, а ѕатрику, сыну ѕариса ёджина «ингера было всего 4 года. —ама ƒункан трагически погибла в Ќицце 14 сент€бр€ 1927 года. ѕохоронена на кладбище ѕер-Ћашез в ѕариже.

ƒункан - новатор и реформатор хореографии, давша€ в своих танцах, освобожденных от формалистических классических балетных форм, пластическое воплощение музыкального содержани€. ќна противопоставила классической школе балета свободный пластический танец. »спользовала древнегреческую пластику, танцевала в хитоне и без обуви. ќдной из первых использовала дл€ танца симфоническую музыку, в том числе Ўопена, √люка, Ўуберта, Ѕетховена, ¬агнера. јйседора мечтала о создании нового человека, дл€ которого танец будет более чем естественным делом. —воим танцем восстанавливала гармонию души и тела. ќна открыла люд€м танец в чистом виде, «самоценном исключительно в самом себе», построенном по законам чистого искусства. ¬ гармоническом искусстве танца јйседоры ƒункан стремление к гармонии и красоте выражено в идеальной форме. ќтталкива€сь от музыки, она пришла в движении к гармоническому канону, и именно поэтому стала главной и единственной основоположницей всего танцевального модерна. ƒункан добилась идеального соответстви€ эмоциональной выраженности музыкальных и танцевальных образов. Ёто был новый подход к искусству танца, новый метод творческого выражени€, который находилс€ за пределами эстетических рамок традиционной балетной школы. ƒвижение рождалось из музыки, а не предшествовало ей.

¬ 13 лет јйседора бросила школу, и серьезно зан€лась музыкой и танцами. ак самосто€тельна€ танцовщица ƒункан впервые выступила в Ѕудапеште в 1903 году, после чего, в 1903 г. она вместе с семьей совершила паломничество в √рецию. ѕервую свою школу танцев она открыла вместе со старшей сестрой Ёлизабет в 1904 году в √ермании в городе √рюневальде. ¬ –оссию она приехала впервые 10 €нвар€ 1905 года. ¬ конце 1907 г. ƒункан дала несколько концертов в —анкт-ѕетербурге. ¬ то врем€ она подружилась со —таниславским. 16 апрел€ 1915 года состо€лось первое представление второй части "ѕатетической симфонии" „айковского. ¬ июле 1921 ƒункан приехала в —оветскую –оссию по приглашению ј.¬.Ћуначарского и Ћ.Ѕ. расина, и организовала в ћоскве дл€ детей рабочих хореографическую школу (особн€к на ул. ѕречистенка, 20), куда было прин€то около 60 девочек в возрасте от 4 до 10 лет. ѕервое выступление ƒункан в ћоскве состо€лось 7 но€бр€ 1921-го года на сцене Ѕольшого театра в дни праздновани€ четвертой годовщины ќкт€бр€. Ќаход€сь в –оссии (1921-24), вышла замуж за поэта —.≈сенина и вместе с ним выезжала в —Ўј (1922-23). ¬ 1922 году у јйседоры возникли крупные непри€тности после нескольких интервью, в которых она высказалась об атеизме и о большевистской революции в –оссии. ≈Є последние выступлени€ в Ќью-…орке состо€лись 13 и 15 €нвар€ 1923 года в арнеги-холл. ѕосле развода с —ергеем ≈сениным, в 1925 году, возвратилась в —Ўј, где подвергалась травле как “большевистска€ шпионка”. Ѕыла лишена гражданства —Ўј за ведение “красной пропаганды”. ¬ результате была вынуждена переехать во ‘ранцию, где и оставалась до последних дней жизни. ¬ 1925 школа, основанна€ ƒункан в –оссии, была лишена государственного финансировани€, тем не менее школа и студи€ просуществовали до 1949 года. ѕосле отъезда ƒункан студией руководила еЄ приЄмна€ дочь »рма. Ўкола была закрыта по идеологическим соображени€м, как пропагандирующа€ «болезненное, декадентское искусство, завезенное в нашу страну из јмерики». ќднако, за ƒункан последовали «пластички-босоножки» Ћ.Ќ.јлексеева и —.ƒ.–уднева, которые создали студии пластики и музыкального движени€, продолжающие работать и до насто€щего времени. ¬ –оссии изданы две книги јйседоры ƒункан: «“анец будущего» (ћ., 1907) и «ћо€ жизнь» (ћ., 1930).

—егодн€ в разных странах мира, - јмерике, ‘ранции, √ермании, Ўвеции, ¬енгрии, √реции и –оссии, последователи искусства јйседоры ƒункан сохран€ют и развивают традиции еЄ танца. —делана запись оригинальной хореографии ƒункан в нотах, выпущены книги по технике танца, отсн€ты на видео оригинальные танцы ƒункан в исполнении современных танцоров. ¬ 2001 году в —анкт-ѕетербурге был создан ультурный ÷ентр „истых искусств имени јйседоры ƒункан (ƒункан-÷ентр), в рамках де€тельности которого, начина€ с 2002 года, проводитс€ ежегодный ћеждународный открытый некоммерческий фестиваль пам€ти јйседоры ƒункан (‘естиваль ƒункан).

![[isadora1web.jpg.w560h746]](http://1.bp.blogspot.com/_8r5KcavfltE/SlusNXfW73I/AAAAAAAADKY/LhpSjGJJizs/s1600/isadora1web.jpg.w560h746)

ћежду 1906–1912

To seek in nature the fairest forms and to find the movement which expresses the soul in these forms—this is the art of the dancer. ... My inspiration has been drawn from trees, from waves, from clouds, from the sympathies that exist between passion and the storm."

«»скать в природе самые красивые формы и найти такое движение, которое выразит душу в этих формах — это - искусство танцора.... ћое вдохновение вызвано деревь€ми, волнами, облаками, той общностью, котора€ существует в страсти и шторме.»

ј. ƒункан танцует в театре ƒиониса, јфины, 1903 г.

ROBERT EDMOND JONES: "Come away! her dancing says. Come out into the splendid perilous world! Come up on the mountain-top where the great wind blows! Learn to be young always! Learn to be incessantly renewed! Learn to live in the intemperate careless land of song and rhythm and rapture! Say farewell to the world you know and join the passionate spirits of the world’s history! Storm through into your dreams! Give yourself up to the frenzy that is in the heart of life, and never look back, and never regret!"

«¬станьте!» -говорит ее танец. ¬ыйдите наружу в этот ослепительный и опасный мир! ѕоднимитесь на горную вершину, где дует сильный ветер! ”читесь быть молодыми всегда! ”читесь посто€нно возрождатьс€! ”читесь жить на суровой беззаботной земле песен, и ритма, и восторга! —кажите «прощай» миру, который вы знаете, и присоедин€етесь к страстной душе мировой истории! ѕусть стихи€ войдет в ¬аши мечты! ѕосв€тите себ€ неистовству, которое находитс€ в сердце жизни, и никогда не огл€дывайтесь назад, и никогда не сожалейте!"

ƒалеко в глубь столетий погружаетс€ душа, когда танцует јйседора ƒункан; назад к утру мира, когда величие души находило свободное выражение в красоте тела, когда ритм движени€ соответствовал ритму звука, когда движени€ человеческого тела были едины с ветром и морем, когда жест женской руки напоминал распускающиес€ лепестки розы, еЄ нога, ступающа€ на дерн, была подобна листу, падающему на землю. огда весь пыл религиозной веры, любви, патриотизма, жертвы или страсти находил свое выражение под звуки кифары, арфы или бубна, когда мужчины и женщины танцевали перед своими очагами и своими богами в религиозном экстазе, или же в лесах, или у мор€, потому что их переполн€ла радость жизни; каждый сильный или положительный импульс передавалс€ от души к телу в абсолютной гармонии с ритмом вселенной.

ћери ‘ентон –обертс

јйседора и ее ученицы, 1908 г. (фотограф Paul Berger )

¬ ¬енеции, 1903 г.

‘отографии Arnold Genthe, сделанные в Ќью-…орке в 1915-18 гг. во врем€ визита ј. ƒункан в јмерику:

јйседора танцует всЄ, что другие говор€т, поют, пишут, играют и рисуют, она танцует —едьмую симфонию Ѕетховена и «Ћунную сонату», она танцует «¬есну» Ѕоттичелли и стихи √ораци€.

ћаксимилиан ¬олошин

SHAEMAS O’SHEEL: "What glorious things she makes the soul remember! Once we were young, and the leaping blades of our desire striking the granite facts of life lit lively fires of wonder. We were simple, so that when the moving beauty of nature and the joy of each other’s company stirred us to ecstasies, we sought free and natural expression; we danced—we danced as the movements of waves and branches, and as the exquisite beauties of our own bodies suggested. Such memories she evokes by her subtle gestures and movements. … The morning of time dawns on our spirits again, and once more we have a sense that hears the gods."

" акие великолепные вещи она заставл€ет душу вспомнить! огда мы были молодыми, нетерпеливые клинки нашего желани€ вонзались в гранитные факты жизни и зажигали живые огни удивлени€. ћы были проще, и когда движуща€с€ красота природы и радость общени€ друг с другом вызывали в нас экстаз, мы искали свободное и естественное выражение чувств; мы танцевали — танцевали, повтор€€ движени€ волн и веток, так, как из€щна€ красота наших собственных тел это предполагала. “акие воспоминани€ она вызывает своими из€щными жестами и движени€ми. … ”тро времени наступает в наших душах оп€ть, и еще раз у нас по€вл€етс€ интуитивна€ способность слышать богов."

1913 г.

—. ≈сенин и ј. ƒункан, ок. 1922 г.

—ергей ≈сенин, јйседора ƒункан и ее приемна€ дочь »рма. 1922 г.

ќк. 1923 г.

1923 г.

ћетки: а. дункан |

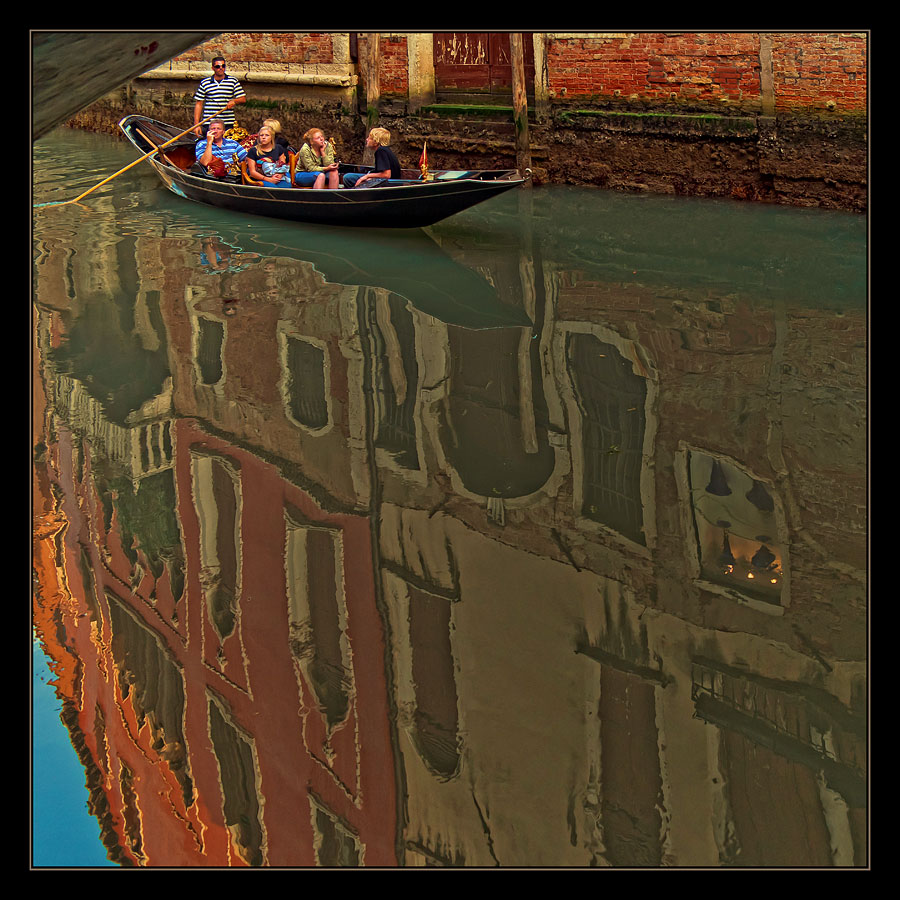

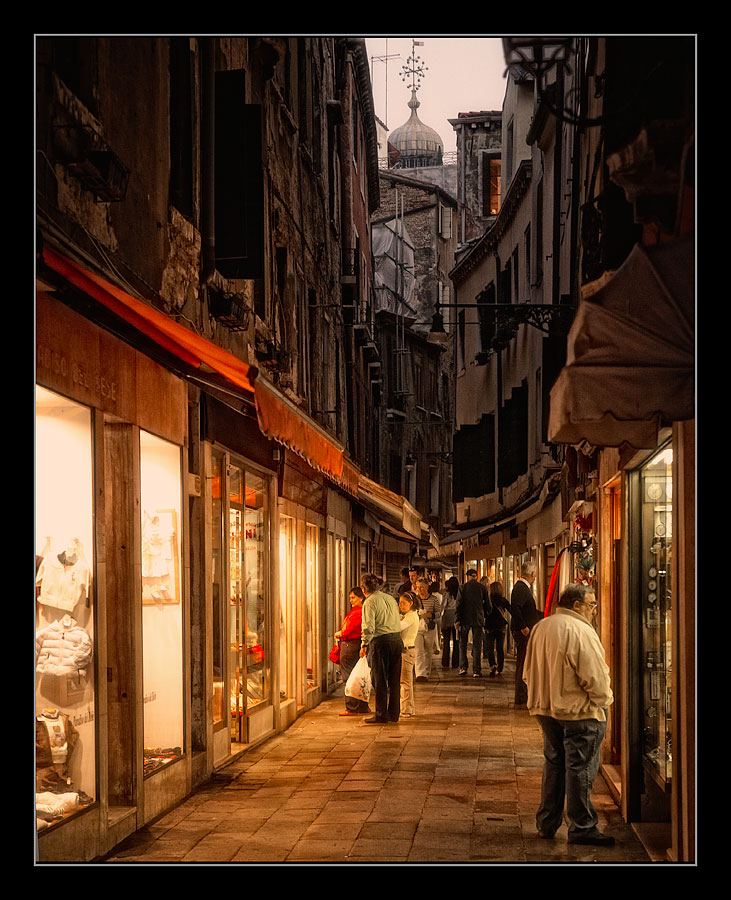

¬енеци€ на фотографи€х Dominik A |

ƒневник |

»сточник http://photocentra.ru/author.php?id_auth=1823&works=1#id_auth_photo=1823&id_serie=1370&page=1

Ѕурано

¬с€ ¬енеци€

раски жизни »талии

¬енеци€ и венецианки

„ерно-бела€ ¬енеци€

Ћишь только один поцелуй

раски и формы ¬енеции

”тренн€€

раски и формы ¬енеции 2

олыбельна€

|

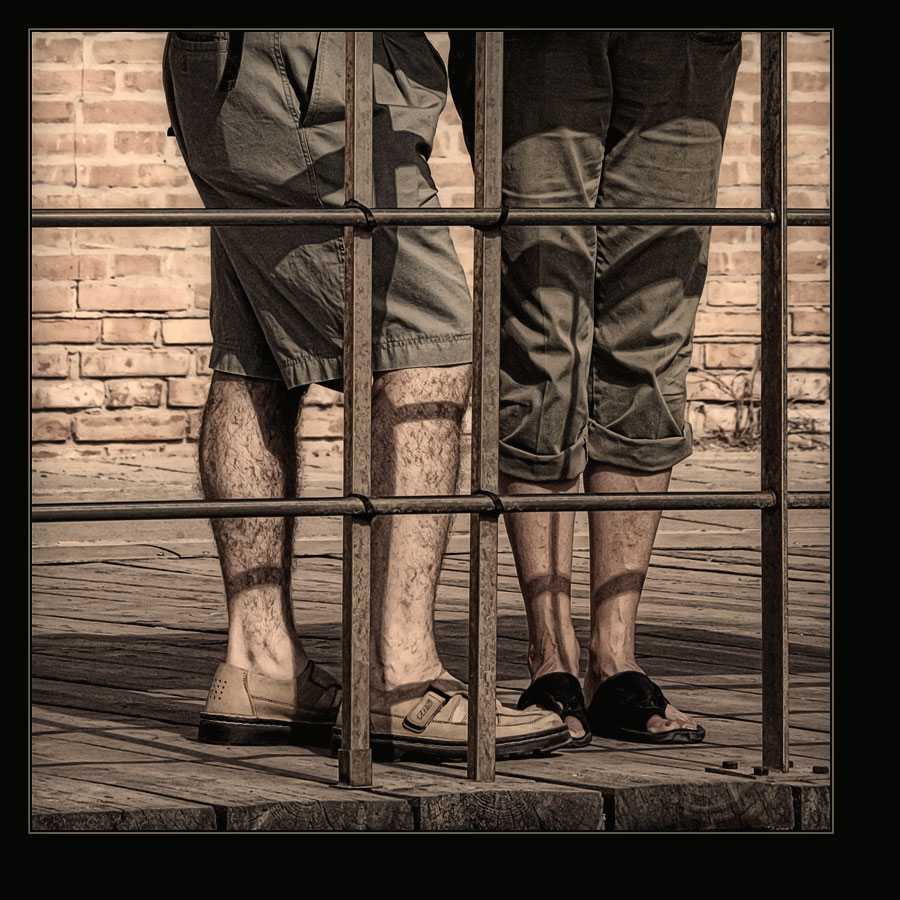

¬енеци€ на фотографи€х —. ћилицкого |

ƒневник |

»сточник http://photocentra.ru/author.php?id_auth=8656&works=1#id_auth_photo=8656&id_serie=4919&page=1

¬ечерн€€ прогулка

¬ечер в ¬енеции

ѕрогулка

»з другого времени

√ондолы

ѕричал

ѕлощадь —ан ћарко

∆изнь в двух измерени€х

ƒворец

ƒвор

–ешетки

ћетки: венеци€ |

"ѕоцелуй у здани€ муниципалитета" –оберта ƒуано |

ƒневник |

—ама€ известна€ фотографи€ –обера ƒуано «ѕоцелуй у здани€ муниципалитета» была сделана в 1950 году по заказу журнала «Life». Ёто одна из самых знаменитых фотографий всех времен и народов, символ ѕарижа, молодости, любви и весны. адр выгл€дит абсолютно случайным, как будто влюбленные и не подозревают о присутствии фотографа; даже если в позах целующихс€ можно при желании обнаружить некоторую театральность, то обща€ спонтанность сцены, «нер€шлива€» композици€, казалась бы, исключает мысль о постановке.

¬ том же 1950 году фотографи€ была напечатана в «Life» в теплой компании шести других парижских поцелуев. Ќегатив и контрольные отпечатки попали, как им и положено, в архив агентства «–афо» и пролежали там, никого не беспоко€, тридцать с лишним лет. ¬семирна€ известность пришла к фотографии в 1986 году, когда с нее был отпечатан постер. «а двадцать последующих лет «ѕоцелуй у здани€ муниципалитета» был напечатан на двух с половиной миллионах открытках, на полумиллионе плакатов, а кроме этого на календар€х, почтовых марках, майках, занавесках, постельном белье, не говор€ уже о многочисленных фотоальбомах. Ќе будет преувеличением сказать, что на одной этой фотографии ƒуано заработал больше чем на всех остальных вместе вз€тых! Ќо и непри€тностей она принесла не мало.

ѕосле того как фотографи€ стала знаменитой, фотограф получил много писем от €кобы узнавших себ€ на фотографии. ƒважды дело доходило до суда: первый раз в 1988 году семейна€ пара из »рви потребовала от фотографа выплатить им в качестве гонорара 90000 долларов. ќн выиграл суд, но ему пришлось признатьс€, что, снимок постановочный и что он использовал платных моделей. ‘отограф объ€снил это тем, что фотографии целующихс€ пар могут поставить их в неудобное положение, дескать, «влюбленные, болтающиес€ на улицах ѕарижа, редко оказываютс€ законными парами». ¬ следующий раз на фотографа подала в суд бывша€ актриса ‘рансуаза Ѕорне, котора€ предъ€вила в качестве доказательства подписанный ƒуано отпечаток, который он подарил ей после съемки. ѕредприимчива€ женщина требовала от фотографа сто тыс€ч франков, но он оп€ть выиграл суд – на этот раз он смог доказать, что уже заплатил паре за съемку.

Ќесмотр€ на выигрыш, репутаци€ –обера ƒуано, как «честного фотографа-документалиста» была сильно подпорчена. ¬идимо поэтому он так сильно не любил этот снимок. «Ёто поверхностна€ карточка, такие обычно продаютс€ легко как дешевые проститутки», – в сердцах, отбросив вс€кую политкорректность, говорил он о самой известной своей фотографии.

ѕоследн€€ точка в этой истории была поставлена через дес€ть с лишним лет после смерти фотографа. ¬ 2005 году ‘рансуаза Ѕорне потребовались деньги и она выставила собственный отпечаток фотографии на аукцион в надежде заработать 10-15 тыс€ч евро. ќрганизаторы аукциона полагали, что при определенной удаче фотографи€ может уйти и за 20 тыс€ч. аково же было всеобщее удивление, когда анонимный швейцарский коллекционер заплатил за «ѕоцелуй у здани€ муниципалитета» 155 тыс€ч евро! “ак что если фотографи€ и была «проституткой», то не очень дешевой.

јвтор јндрей ¬ысоков

ћетки: дуано |

‘отограф –обер ƒуано |

ƒневник |

–обер ƒуано (Robert Doisneau) родилс€ 14 апрел€ 1912 года в ∆антийи, пригороде ѕарижа. «я родилс€ в особенно уродливом предместье ѕарижа», – с некоторой гордостью говорил он позднее, – «хот€, что может быть уродливее остальных парижских предместий». ≈му было семь лет, когда от туберкулеза умерла его мать, несколько позже его отец женилс€ во второй раз. ѕо мнению некоторых исследователей, эти событи€ оказали большое вли€ние на всю его дальнейшую судьбу, в том числе и на его творчество.

¬ 1925 году, с горем пополам окончив среднюю школу, молодой человек поступил в Ўколу графического искусства и печатного дела Ётьенн. ќн училс€ на гравера-литографа – это была отмирающа€ професси€ и впоследствии он сожалел о потраченном на образование времени, хот€, по мнению историка фотографии јньес де √увьон —ен-—ир, «именно школа пробудила в нем страсть к наблюдению, развила чувство формы и пропорции, вы€вила интерес к художественным образам».

¬ 1929 году, получив диплом гравера-литографа, ƒуано устроилс€ на работу в —тудию графического искусства ”льмана. ќн занималс€ изготовлением этикеток и наклеек дл€ фармацевтических компаний, оформл€л рекламную продукцию, а с открытием фотографической мастерской перешел работать туда. ¬скоре молодой человек вышел с фотоаппаратом на улицу: «ћне было тогда лет восемнадцать, и оборудование, которым € располагал, не позвол€ло мне снимать движущиес€ объекты», – писал он. ѕоэтому ƒуано, как и его великий предшественник Ёжен јтже, начинает ходить по городу, фотографиру€ груды кирпичей (его перва€ фотографи€ так и называетс€ – « ирпична€ куча»), изгороди, афиши, дома. Ќо в отличие от јтже он не стараетс€ сохранить парижские реалии дл€ потомков, его более волнуют эстетические переживани€: «¬озможно, мой глаз гравера заставил мен€ обратить внимание на эту кирпичную кучу, куда так удачно падал свет», – пишет он о своей первой фотографии.

¬ 1931 году в –обер ƒуано познакомилс€ с известным скульптором јндре ¬иньо и устроилс€ ассистентом в его студию. Ёто была одна из самых важных встреч в его жизни, именно в студии ¬иньо он познакомилс€ с лучшими представител€ми авангардного искусства того времени. ƒа и сам јндре ¬иньо был личностью неординарной, у которого было чему поучитьс€: скульптор, художник, музыкант, режиссер и фотограф ¬иньо обладал природным пониманием света, «знал, как осветить объект скупыми средствами». “огда же ƒуано увлекаетс€ философией, штудирует ћонтен€, ћаркса, Ћенина (интересно, что мог подчеркнуть молодой фотограф у классиков марксизма-ленинизма), запоем читает классическую и современную литературу, изучает авангардные течени€ в искусстве, в частности сюрреализм. ‘отографии Ѕрасса€, а несколько позже ертеша и јтже станов€тс€ дл€ него откровением, он начинает по-новому смотреть на знакомый с детства мир парижских окраин.

¬ 1932 году ƒуано делает свой первый репортаж – серию фотографий о «блошином рынке» и с помощью јндре ¬иньо публикует ее в газете «Ёксельсиор». ѕосле этого он решаетс€ – пока что издали, стара€сь действовать незаметно – фотографировать людей на улице. ѕодойти к незнакомому человеку, остановить прохожего, заговорить с кем-нибудь на улице он по-прежнему не решалс€: «√оды прошли, прежде чем € преодолел это», – делилс€ он позднее в одном из интервью. – «я пон€л, что люди, которых фотографирую, такие же, как € сам. я один из них, и они прекрасно это понимают».

¬скоре карьера ƒуано прервалась призывом на военную службу, а когда он демобилизовалс€, ¬иньо занималс€ кино (кроме этого у него были серьезные финансовые трудности) и молодому фотографу пришлось искать другую работу. ¬ 1934 году он устроилс€ промышленным фотографом на заводы –ено в западной части ѕарижа. ≈му не нравилась эта работа, всеми фибрами души он чувствовал, что строга€ дисциплина, однотипные операции, прочие атрибуты работы на большом предпри€тии ему никак не подход€т. — другой стороны посто€нное трудоустройство помогает ему улучшить материальное положение – он женилс€ и переехал в ћонруж (южный пригород ѕарижа), где проживет всю оставшуюс€ жизнь.

«Ќепослушание мне представл€етс€ жизненно важной функцией и должен сказать, что эта черта не принесла мне слишком много непри€тностей», – говорил о себе ƒуано, не сильно преувеличива€, хот€ и с некоторой долей позерства. ¬ 1939 году за неоднократные нарушени€ трудовой дисциплины его увольн€ют с завода. ћолодой фотограф вздыхает с облегчением: наконец-то! ќн начинает сотрудничать с Ўарлем –адо, основателем агентства «–афо», который продает его фотографии и находит дл€ него заказы. ѕерва€ заказна€ съемка была про греблю, втора€ – о древних пещерах. «я уехал работать в одну из этих чудесных пещер, когда узнал об объ€влении войны. … я был в далеком прошлом – п€тнадцать тыс€ч лет назад, – и вдруг война прекращает мое путешествие в доисторическую эру», – вспоминал он.

— началом войны –обер ƒуано был призван в армию, но уже в феврале 1940 года его освободили от службы из-за болезни. ќн уехал в ѕариж и его изначально трехмес€чный отпуск раст€нулс€ на четыре года. ‘отограф перебивалс€ случайными заработками: снимал ювелирные украшени€ дл€ рекламы, печатал и продавал открытки, делал фотографии дл€ книги о французской науке. ќн редко выходил с фотоаппаратом на улицу – свободного времени было хоть отбавл€й, а вот фотоматериалов не хватало; тем не менее, он сделал несколько снимков ставших фотоиконами оккупированного ѕарижа, например «”павша€ лошадь» (Le Cheval Tombe, 1942). ¬о врем€ войны пригодилось его образование литографа: он изготовл€л фальшивые паспорта и удостоверени€ личности дл€ участников сопротивлени€, евреев, коммунистов, беглых узников концентрационных лагерей.

— освобождением ѕарижа у ƒуано по€вилось много работы. ‘отографов не хватало, по его воспоминани€м в 1944 году на улицах ѕарижа можно было насчитать не более 15-20 человек с фотоаппаратами, а потребность в их продукции была очень высока. ¬новь заработали французские журналы и газеты, в ѕариже стал выходить знаменитый американский еженедельник «Life». «Ѕыло ужасно много работы, и € испытывал неутолимую жажду работы!» – рассказывал фотограф много лет спуст€.