-Рубрики

- "и дождь смывает все следы" (4)

- ./Книга Б. Брина "И вечный бой..." (18)

- boogie woogie (8)

- Charles Dickens s The Old Curiosity Shop . George (14)

- Jerry Lee Lewis (3)

- большая золотая медаль Академии Художеств (21)

- Ботаника (7)

- виолончель сокр. cello (47)

- Высоцкий и Влади (14)

- еврейские мудрецы (10)

- Еврейские традиции (10)

- есть online/хотела бы прочитать (13)

- зеркало в живописи (17)

- иллюстрации (5)

- История Израиля (6)

- Их имена - на карте Хайфы (47)

- кулинария (28)

- Найденное в интернете (59)

- Научно-исследовательский музей Российской Академии (7)

- О музыке (16)

- окно в живописи (3)

- падение титанов (7)

- Песах в живописи (26)

- Понравившиеся стихотворения (10)

- После Китая (29)

- профессиональное (33)

- Ссора в живописи (47)

- танцы (20)

- уроки чтения (11)

- auto (12)

- Фонд Барнса (1)

- художник Израиля (20)

- художник получил звание академика (7)

- художники-евреи (121)

- Художники-иллюстраторы в американских журналах (7)

- Цитаты (34)

- цитирую Парашутова (82)

- Портреты великих в живописи (40)

- "оград узор чугунный" в живописи (34)

- Вышивание (31)

- израильский киноартист (5)

- жили в Хайфе (12)

-Метки

-Книгоман

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 1789

Комментариев: 129

Написано: 2218

ЛЕ́БЕНСОН Миха Иосеф /מיכ"ל/ улица в Хайфе |

Серия сообщений "Их имена - на карте Хайфы":

Часть 1 - Можно назвать Фото дня организация “Партнерство Хайфа-Бостон”

Часть 2 - Шауль Черниховский

...

Часть 16 - Абу Али Ибн Сина (Авиценна)

Часть 17 - Пальям ивр. פלי"ם‎,

Часть 18 - ЛЕ́БЕНСОН Миха Иосеф /מיכ"ל/ улица в Хайфе

Часть 19 - 22 Battalion

Часть 20 - Берл Каценельсон (1887 — 1944) — лидер сионистского движения

...

Часть 45 - ДАВИД ПИНСКИЙ

Часть 46 - Гордон Шмуэль Лейб (1867, Лида — 19 ноября 1933, Тель-Авив) педагог, поэт, переводчик

Часть 47 - 10 января родились... Кадиш Луз (имя на иврите — קדיש לוז‎; имя при рождении — Лозинский)

|

|

Без заголовка |

Artist:Konstantin Somov

Completion Date: 1898

Style:Symbolism

Genre:portrait

Technique:oil

Material: canvas

Gallery: State Art Museum, Nizhny Novgorod, Russia

Tags:female-portraits

Серия сообщений "зеркало в живописи":

Часть 1 - Зеркало в живописи

Часть 2 - Константин Андреевич Сомов

Часть 3 - Летнее утро / Konstantin Somov

Часть 4 - Без заголовка

Часть 5 - Louise Breslau, La Toilette, 1898.

Часть 6 - Этель Пенневилл Браун Лич/ Ethel Pennewill Brown Leach (1878 – 1959)

...

Часть 15 - First Pair Of Heels \Амос Сьюэлл. Sewell, Amos (1901 – 1983, American)

Часть 16 - Диего Ривера (исп. Diego Rivera; 8 декабря 1886 — 25 ноября 1957) — мексиканский

Часть 17 - Woman at the Mirror. 1945 . Жорж Брак (Braque, Georges. 1882-1963) — французский художник

|

|

Летнее утро / Konstantin Somov |

Completion Date: 1932

Серия сообщений "зеркало в живописи":

Часть 1 - Зеркало в живописи

Часть 2 - Константин Андреевич Сомов

Часть 3 - Летнее утро / Konstantin Somov

Часть 4 - Без заголовка

Часть 5 - Louise Breslau, La Toilette, 1898.

...

Часть 15 - First Pair Of Heels \Амос Сьюэлл. Sewell, Amos (1901 – 1983, American)

Часть 16 - Диего Ривера (исп. Diego Rivera; 8 декабря 1886 — 25 ноября 1957) — мексиканский

Часть 17 - Woman at the Mirror. 1945 . Жорж Брак (Braque, Georges. 1882-1963) — французский художник

|

|

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» |

|

|

Репин Илья Ефимович. 1844-1930 /Еврей на молитве. 1875 |

Еврей на молитве. 1875

80 х 64.5 см

Государственная

Подробнее >>

Словарь >> Третьяковская галерея

Подробнее >>

Словарь >>

|

Илья Репин. Приготовление к экзамену. |

Илья Репин. Приготовление к экзамену.

Илья Репин. Приготовление к экзамену.

1864.Холст, масло. 38 x 46,5.Государственный Русский Музей,

Санкт Петербург, Россия.

На данной картине изображены учащиеся, которые готовятся к экзамену. Только такая подготовка происходит не очень эффективно. Два молодых человека находятся в комнате. Скорее это общежитие для студентов. Об этом свидетельствуют множество книг и рабочий письменный стол. Один молодой человек с книгой в руках заснул на кровати, а другой, сидя за столом, в задумчивости смотрит в окно. В этой работе Илья Репин передал суть всех учащихся. Подготовка к экзамену – утомительное занятие. Поэтому некоторый отдых просто необходим. Комната, где находятся учащиеся, изображена в теплых тонах. А свет из окна свидетельствует о хорошей погоде, которая также мешает обучению.

Серия сообщений "окно в живописи":

Часть 1 - Константин Андреевич Сомов / THE MANDOLIN PLAYER AND HIS AUDIENCE

Часть 2 - Илья Репин. Приготовление к экзамену.

Часть 3 - Хуан Грис . Окно художника

|

|

Константин Андреевич Сомов / THE MANDOLIN PLAYER AND HIS AUDIENCE |

Dimensions: 13 13/16 x 10 5/8 in. (35.1 x 27.1 cm.)

Dimensions: 13 13/16 x 10 5/8 in. (35.1 x 27.1 cm.)

Серия сообщений "окно в живописи":

Часть 1 - Константин Андреевич Сомов / THE MANDOLIN PLAYER AND HIS AUDIENCE

Часть 2 - Илья Репин. Приготовление к экзамену.

Часть 3 - Хуан Грис . Окно художника

|

|

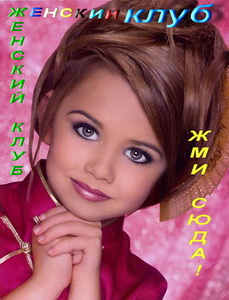

Константин Андреевич Сомов |

Константин Андреевич Сомов родился в Петербурге, в конце XIX века в семье искусствоведа А. И. Сомова, который продолжительное время был старшим хранителем Эрмитажа. Его жена была музыкантом. Своим детям эта творческая супружеская чёта сумела привить любовь к музыке, живописи

Константин Андреевич Сомов родился в Петербурге, в конце XIX века в семье искусствоведа А. И. Сомова, который продолжительное время был старшим хранителем Эрмитажа. Его жена была музыкантом. Своим детям эта творческая супружеская чёта сумела привить любовь к музыке, живописи

Подробнее >>

Словарь >>, театру.

Серия сообщений "зеркало в живописи":

Часть 1 - Зеркало в живописи

Часть 2 - Константин Андреевич Сомов

Часть 3 - Летнее утро / Konstantin Somov

Часть 4 - Без заголовка

...

Часть 15 - First Pair Of Heels \Амос Сьюэлл. Sewell, Amos (1901 – 1983, American)

Часть 16 - Диего Ривера (исп. Diego Rivera; 8 декабря 1886 — 25 ноября 1957) — мексиканский

Часть 17 - Woman at the Mirror. 1945 . Жорж Брак (Braque, Georges. 1882-1963) — французский художник

|

|

Бруно Шульц |

Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Конечно, Бруно Шульц известен больше, как писатель, нежели, как художник. О повестях и рассказах писателя литературоведы написали немало статей и эссе, поэтому я только поверхностно коснусь его литературного творчества. Но поскольку Бруно написал большое количество автопортретов, был иллюстратором своих произведений, вся его жизнь была связана с изобразительным искусством, я решил рассказать о его непростой жизни, используя графические работы Шульца-художника. К тому же, как мне кажется, имя Бруно Шульца малоизвестно любителям живописи.

Бруно Шульц

Bruno Schulz

12 июля 1892, Дрогобыч – 19 ноября 1942, Дрогобыч

Bruno Schulz Autoportret.

Польский писатель и художник еврейского происхождения, считается одним из известных польских прозаиков первой половины ХХ века.

Бруно родился года в маленьком городке Дрогобыч в провинции Галисия недалеко от Львова. Дрогобыч в детстве художника был частью Австро-Венгерской империи, после первой мировой войны перешел к Польше, в 1939 году городок, как считают многие историки, был оккупирован Советским Союзом, а с начала второй мировой войны – нацистской Германией. Возможно, по этой причине родной город безотносительно политической принадлежности стал для будущего писателя отдельным миром, героем его рассказов и рисунков.

Родители мальчика – владелец текстильной лавки Иаков (Якуб) Шульц и его жена Генриетта (урожденная Кухмеркер), рано заметили, что сын стал проявлять интерес к рисованию. Сам Шульц позже, в одном из писем именитому коллеге – драматургу, художнику и философу Станиславу Игнацию Виткевичу (1885–1939), писал: «Еще не выучившись говорить, как следует, я покрывал попадавшие мне в руки бумаги и все газетные поля каракулями, привлекавшими внимание окружающих. Сначала это были только запряженные экипажи. Процесс езды казался мне вещью важной и полной тайной символики. В шести-семилетнем возрасте я снова и снова возвращался в своих рисунках к изображению коляски с поднятым верхом, с зажженными фонарями, выезжающей из ночного леса. Этот образ - поистине золотой запас моей фантазии».

|

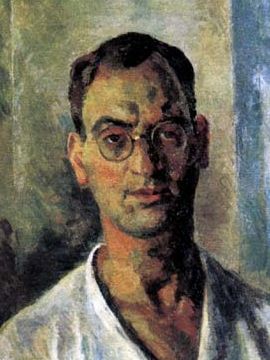

БОРИС ТАККЕ |

Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЖЗЛ (БОРИС ТАККЕ. ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ)

Жизнь и творчество Бориса Такке делится на «до» и «после» 1917 года. Возможно, об этом подробно пишет родственница художника Мария (Мариэтта) Муат в своей книге «Загубленный талант», которая активно рекламируется в интернетных книжных магазинах (правда, цена «кусается» - до двух тысяч за книгу). В интернете же о художнике нашел несколько статей, которые и стали основой этого материала. Моим читателям решать, в чем «загубленность» таланта художника. В том, что не покинул страну после революции, как многие его друзья и коллеги и продолжил работать по заказам новой власти? Или в том, что боясь репрессий (один портрет Троцкого мог стать причиной этого) сжег огромное количество своих произведений? Почитайте биографию о художнике, сделайте свои выводы. Впрочем, думаю, историкам еще предстоит исследовать творчество Такке, чтобы расставить все точки над «i». Главное, уже сделана попытка Мариэттой Муат вернуть имя художника из забвения. И это здорово!

Борис Александрович Такке

25 ноября 1889 – 1951

Борис Такке Автопортрет. 1913 г.

Русский художник, плакатист и график.

Борис родился в семье купца второй гильдии Александра Каспаровича Такке. Детство он провел в имении Софрино, недалеко от ткацких мануфактур, принадлежавших отцу.

Борис Такке Вид на дом со стороны парка. Софрино. 1900 г.

|

The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery |

The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery

http://www.illustrationcupboard.com/gallery_artists.aspx?page=0

Серия сообщений "иллюстрации":

Часть 1 - Nathalie Armand

Часть 2 - Натали Арманд

Часть 3 - Jane Hissey (иллюстратор

Часть 4 - АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец

Часть 5 - The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery

|

|

АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец |

Это цитата сообщения Artnews [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Anton Pieck, 1895-1987

АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец, художник и график, был одним из братьев-близнецов в семье Пик, родившихся в городе Северный Брабант. Очень молодые братья с самого раннего возраста заявили о необычных художественных талантах, проявившихся в прекрасных навыках рисования, которые всячески поощрялись их матерью.

АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец, художник и график, был одним из братьев-близнецов в семье Пик, родившихся в городе Северный Брабант. Очень молодые братья с самого раннего возраста заявили о необычных художественных талантах, проявившихся в прекрасных навыках рисования, которые всячески поощрялись их матерью.

Плоды увлечения проявились уже в возрасте одиннадцати лет, когда Антон отличился, завоевав первое место с красивым рисунком из бытовой жизни своего города, основные события которого он продолжал лелеять в своих рисунках всю жизнь .

В итоге, хобби стало профессией для близнецов, они стали учиться академическим основам рисунка и живописи, перспективе, анатомии и истории искусства. И с успехом, в возрасте 14 лет братья Антон и Генри получили первый сертификат, а три года спустя, в возрасте 17 лет, им удалось пройти и второй уровень подготовки, что было для мальчиков немалым достижением!

Серия сообщений "иллюстрации":

Часть 1 - Nathalie Armand

Часть 2 - Натали Арманд

Часть 3 - Jane Hissey (иллюстратор

Часть 4 - АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец

Часть 5 - The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery

|

|

Jane Hissey (иллюстратор |

Это цитата сообщения НаталинаЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Художник Jane Hissey родилась в 1952 году в городе Норвич, Великобритания. Когда она была ребёнком, бабушка рассказывала ей сказки из «Дневника Старого Медведя», которые придумывала сама. И эти сюжеты долгое время были основными в её играх. До рождения своего первого ребёнка Джейн преподавала живопись в колледже, а затем, сидя дома, вспомнила про «Дневник Старого Медведя». Он стал стимулом для ее первых иллюстрации. Издатели детских книг заметили серию открыток Джейн, и попросили её к ним написать сказку. Так в 1988 году появилась на свет книга «Old Bear». Затем эти персонажи последовали и в другие книги Джейн. Для рисования она использует цветные карандаши, которые позволяют ей точно передавать текстуру и детали. Ведь уже и взрослые, и дети ждут от неё весьма подробных и детальных иллюстраций. В настоящее время она живет в Восточном Суссексе с мужем Иваном и тремя детьми.Изображения кликабельны*

Серия сообщений "иллюстрации":

Часть 1 - Nathalie Armand

Часть 2 - Натали Арманд

Часть 3 - Jane Hissey (иллюстратор

Часть 4 - АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец

Часть 5 - The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery

|

|

Натали Арманд |

Это цитата сообщения Татьяна_Филимонова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Натали Арманд современная, французская художница, родилась в 1965 году в Баньоль-сюр-Cèze в Гар. В 1993 году переехала в Беарн. Натали Арманд разноплановая художница, пишет на холсте акриловыми красками пейзажи, портреты, абстрактные картины. Идеи работ Натали Арманд: « живопись, как состояние равновесия, как главный поставщик удовольствия зрителю». Она создает свою художественную школу В 1997 году, где сама преподает живопись. Организует семинары, участвует во многих выставках, имеет многожество наград жюри и призов зрительских симпатий.

Сегодня вашему вниманию представлены абстрактные картины Натали Арманд. Столько позитива и радости жизни в этих работах!

Серия сообщений "иллюстрации":

Часть 1 - Nathalie Armand

Часть 2 - Натали Арманд

Часть 3 - Jane Hissey (иллюстратор

Часть 4 - АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец

Часть 5 - The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery

|

|

Nathalie Armand |

Это цитата сообщения О_себе_-_Молчу [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Adieu, mademoiselle! A jamais...

Предистория поста.

Видео не у всех показывает, а песни хорошие. Слушайте...

|

|

французская художница

Nathalie Armand

Серия сообщений "иллюстрации":

Часть 1 - Nathalie Armand

Часть 2 - Натали Арманд

Часть 3 - Jane Hissey (иллюстратор

Часть 4 - АНТОН ПИК Anton Pieck (1895-1986) - голландский живописец

Часть 5 - The Illustration Cupboard is a unique central London art gallery

|

|

Зеркало в живописи |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Серия сообщений "зеркало в живописи":

Часть 1 - Зеркало в живописи

Часть 2 - Константин Андреевич Сомов

Часть 3 - Летнее утро / Konstantin Somov

...

Часть 15 - First Pair Of Heels \Амос Сьюэлл. Sewell, Amos (1901 – 1983, American)

Часть 16 - Диего Ривера (исп. Diego Rivera; 8 декабря 1886 — 25 ноября 1957) — мексиканский

Часть 17 - Woman at the Mirror. 1945 . Жорж Брак (Braque, Georges. 1882-1963) — французский художник

|

|

о герцогине Каэтане де Альба. Франсиско Гойя |

Это цитата сообщения volkovagp [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Легенда о герцогине Каэтане де Альба

«Маха обнаженная», Франсиско Гойя, 1800 г.

Маха одетая [1801-03]

Начало XIX столетия. Страной правят Бурбоны — король Карлос IV, королева Мария-Луиса Пармская и их сын — принц Фернандо.

В те времена самой красивой женщиной Испании считалась Каэтана Мария дель Пилар, герцогиня Альба. Ее любовниками были влиятельнейшие люди страны, такие как премьер-министр Мануэль де Годой, прозванный «Князем мира», и придворный художник Франсиско Гойя, находившийся тогда в зените славы…

|

|

Без заголовка |

Ellen Cooper (American)  Bobby

Bobby

38"x26", Oil on linen

Private collection

Violin

oil on board,

10" X 18", sold

Izya Shlosberg © Шлосберг Изя

|

Метки: дополняю_парашутова |

Шостакович |

Это цитата сообщения Александр_Ш_Крылов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шостакович - Трио для фортепиано, скрипки и виолончели № 2 ми минор, Op.67 (1944)

Памяти И.И. Соллертинского

Марта Аргерих , Гидон Кремер, Миша Майский

Trio for Piano, Violin and Violoncello No.2 in E minor, Op.67

Шостакович и Соллертинский

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Александр_Ш_Крылов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Леош ЯНАЧЕК (Janacek) (1854 — 1928)

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения ЕЖИЧКА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения Валерий_Звонов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прогулки по Вене - 6.

Вена у меня ассоциируется еще с двумя именами - Густав Климт и Фриденсрайх Хундертвассер.

Жизнь и эротическое представление о ней, на мой взгляд, составляют суть творчества выдающегося художника конца 19 и начала 20 века Густава Климта.

Жил Климт очень скромно. За границу (да и то ненадолго) он выезжал всего несколько раз в жизни, большую часть времени проводя в Вене и покидая ее лишь для того, чтобы отдохнуть несколько летних недель на озере Аттерзее, в Австрийских Альпах. Несмотря на то, что художник отличался крепким телосложением, любил плавать и заниматься греблей, прогрессирующая депрессия вынуждала его ежегодно, начиная с 1912 года, ездить на воды. Дома Климт жил вместе со своей матерью. Ежедневно он увлеченно работал, иногда даже забывая про обед. Политикой он совершенно не интересовался, и, кажется, не слишком обратил внимание на грянувшую мировую войну.

Густав Климт был самым талантливым в Австро-Венгрии из всех представителей стиля модерн (его называют здесь югендстиль). Творческая манера этого художника-символиста претерпела множество трансформаций: от необарокко его первых картин, к модерну. Климт сменил традиционные аллегории на сложный, изысканный язык узоров, который характерен для его “золотого периода”.

Ранние работы Климта представляли преимущественно большие фрески для театров. Их натуралистический стиль особого интереса для любителей модерна не представляет. В замечательных росписях, изображающих аллегорические фигуры, выполненных в 1891 году Климтом над большой лестницей, расположенной в венском Музее истории искусств, впервые видны типичные для югендстиля четкий силуэт и приверженность к орнаментализму.

Период рубежа ХIХ - ХХ веков вошел в русскую историю как один из необычайно ярких всплесков творческой энергии. Столь стремительный взлет творческой активности стал, в том числе, и причиной рождения в сознании современников особого стиля – стиля модерн – сразу же окрещенного за особую содержательную направленность дополнительным синонимом – «новый стиль».

Культура модерна в высшей степени самобытна и самоценна, так как подарила миру целую плеяду замечательных, архитекторов, художников, скульпторов, поэтов и писателей, режиссеров и музыкантов. Одним из таких представителей и был Густав Климт в Австрии и Врубель в России.

К лучшим работам Климта относят его портреты, написанные в более позднее время. Их можно посмотреть в венской Австрийской галерее, размещённой в Императорской резиденции Бельведер. В этом прекрасном дворце, построенном в барочном стиле, находится коллекция живописи, в которой главное место отведено картинам Густава Климта и их жемчужине знаменитому “Поцелую”.

Это одна из самых любимых моих картин. Моделью к этой картине был сам Густав Климт и его возлюбленная Эмилия Флоге. Завораживающее золотое сияние, притушенный эротизм (на картине открыты лишь лица и руки героев) и очевидная целомудренность изображения вызвали восторг публики (в том числе консервативной и пуританской).

Сын ювелира и гравера, получивший первые уроки в отцовской мастерской, Климт всегда высоко ценил выразительные возможности золота. Путешествуя по Италии в 1903 г., художник был потрясен византийскими мозаиками Равенны в церкви Сан Витале и мозаиками собора Сан Марко в Венеции, выложенными из многоцветной смальты на сплошном золотом фоне, и в его творчестве начался настоящий «золотой период». «Чужестранец из Византии», как его называли современники, Климт щедро использовал в своих картинах позолоту и рельеф, с ювелирной тонкостью и тщательностью прорабатывал каждый сантиметр поверхности полотна, уподобляя его сверкающей мозаике.

«Мы хотим объявить войну стерильной рутине, неподвижному византинизму, всем видам плохого вкуса… Наш «Сецессион» не является борьбой современных художников со старыми мастерами, но борьбой за успех художников, а не лавочников, которые называют себя художниками, но при этом их коммерческие интересы мешают процветанию искусства». Эта декларация Германа Бара, драматурга и театрального критика, духовного отца се-цессионистов, может служить девизом для основания в 1897 году «Венского Сецессиона», одним из основателей, президентом (до 1905 года) и духовным лидером которого был Климт.

Художники молодого поколения больше не хотели принимать опеку, которую им навязывал академизм; они требовали выставлять свои работы в надлежащем месте, свободном от «рыночных сил». Они хотели покончить с культурной изоляцией Вены, пригласить в город художников из-за границы и сделать работы членов «Сецессиона» известными в других странах. Программа сецессионистов была значима не только в «эстетическом» контексте, но также как битва за «право на творчество», за искусство как таковое; это было основание для сражения между «великим искусством» и «второстепенными жанрами», между «искусством для богатых» и «искусством для бедных»

Первоначально предполагалось, что фриз временный и будет экспонироваться только во время выставки, поэтому художник создавал его с тем расчетом, чтобы потом всю композицию было возможно снять.

Хотя в 1950-е годы Эрих Ледерер был восстановлен в правах собственности, и получил часть своей коллекции произведений искусства, которая не была потеряна или разрушена в войне, – для «Бетховнского фриза» был установлен запрет на экспорт. Частые транспортировки и несоответствующее хранение нанесли серьезный ущерб произведению Климта. С начала 1960-х годов, из-за упомянутого запрета и все более и более срочной потребности реставрации фриза, Ледерер решил продать шедевр. Начались длительные переговоры, и ситуация разрешилась только в 1973 году. Потребовались не только многочисленные оценки экспертов, но и личное вмешательство федерального канцлера Бруно Крайского, прежде чем состоялась покупка фриза австрийским правительством за пятнадцать миллионов шиллингов, и произведение стало частью коллекции Австрийской Галереи.

Непосредственно после покупки начались реставрационные работы и продолжались десять лет. Полностью восстановленный «Бетховенский фриз» был представлен публике в 1985 году на выставке «Мечта и действительность – Вена 1870-1930» в Кюнстлерхаусе. Затем начались длительные дебаты о том, где постоянно будет экспонироваться это произведение. Наконец был предпочтен «Дом Сецессиона», который к этому времени являлся выставочным залом современного искусства. (Во время войны Сецессион был почти разрушен, и восстановительные работы шли до конца 1970-х годов). С 1986 года «Бетховенский фриз» стал доступен для публики.

|

|

портрет П.Л.Капицы и Н.Н.Семенова, двух нобелевских лауреатов по физике |

Это цитата сообщения Валерий_Звонов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Поговорим о живописи. Новая выставка в Русском музее.

В корпусе Бенуа Русского музея мы посетили вчера две выставки.

Начать свой экскурс мне хочется с высказывания математика, академика Игоря Шафаревича:

«Принадлежность к своему народу делает человека причастным истории, загадкам прошлого и будущего. Если же эта связь разрушена – исчезает интерес человека к труду и судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в (иррациональных) вспышках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает…».

Выставка "Праздники по-русски" этим летом гостила в Царицино под Москвой, а с 8 декабря она открыта у нас. 125 произведений, среди которых картины известных живописцев – В.Г.Шварца («Угощение боярина»), К.Е.Маковского («Поцелуйный обряд»), В.И.Якоби («Ледяной дом»), «Демонстрация на площади Урицкого…»), К.Ф.Юона («Праздничный день»), А.Н.Самохвалова («С.М.Киров принимает парад физкультурников»), П.П.Кончаловского («А.Н.Толстой у меня в гостях»), А.А.Пластова («Колхозный праздник»), Б. М. Кустодиева («Масленица», «Красная площадь»), И.Е. Репина («Крестный ход»), графические работы таких мастеров, как А.И.Лебедев, И.Я.Билибин, В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, декоративно-прикладное и народное искусство XVIII–XX веков. Почему эта выставка интересна?

Праздники, а также сопровождавшие их обряды и обычаи во все времена исполняли роль главных хранителей духовного единства народов, их религии, истории, бытовых и нравственных устоев. Повторяясь из века в век, из поколения в поколение с заданной периодичностью, они являлись носителями закодированного в них опыта предков. Строгое следование праздничным традициям имело во многом практические цели: праздники, как правило, были связаны с годовым циклом и выражали народную мудрость. Важной являлась также их религиозная составляющая: общая вера превращала совокупность отдельных индивидуумов в сплоченное целое, способное придать государству социальную устойчивость, военную и политическую силу. В русских праздниках, как общих, так и личных, семейных, сплелись христианство и язычество, крестьянская и городская культура, духовное и плотское, свое и иноземное. Развиваясь, обогащаясь, меняясь с течением веков, они, вместе с тем, никогда не теряли неповторимое национальное своеобразие.У нас сейчас все меньше и меньше остается праздников. Никто не празднует 7 ноября, 1 мая. Пока общепризнанным является только Новый год. А так как у народа отняли другие светские праздники, то даже неверующие люди отмечают Рождество и Пасху. Массовых гуляний в день народного единства 4 ноября что-то не наблюдается, не прививаются современные праздники День Конституции, День России. Пока еще отмечают 9 мая, но ветеранов уже не осталось, а молодежь уже не очень помнит великую Победу. Им внушают, что роль Сталина в этой Победе была ничтожна. Про великого маршала Жукова пишут вслед за военными историками Кигано и Уиткрофтом из Великобритании, что Жуков соединял в себе черты великого полководца, обладая тем, в чем больше всего нуждалась Россия во время войны с Гитлером - явным равнодушием к ужасающей цене, которую могла заплатить армия за проводимые Жуковым боевые операции. Кстати, на выставке День Победы никак не отмечен как Праздник.

Праздники, а также сопровождавшие их обряды и обычаи во все времена исполняли роль главных хранителей духовного единства народов, их религии, истории, бытовых и нравственных устоев. Повторяясь из века в век, из поколения в поколение с заданной периодичностью, они являлись носителями закодированного в них опыта предков. Строгое следование праздничным традициям имело во многом практические цели: праздники, как правило, были связаны с годовым циклом и выражали народную мудрость. Важной являлась также их религиозная составляющая: общая вера превращала совокупность отдельных индивидуумов в сплоченное целое, способное придать государству социальную устойчивость, военную и политическую силу. В русских праздниках, как общих, так и личных, семейных, сплелись христианство и язычество, крестьянская и городская культура, духовное и плотское, свое и иноземное. Развиваясь, обогащаясь, меняясь с течением веков, они, вместе с тем, никогда не теряли неповторимое национальное своеобразие.У нас сейчас все меньше и меньше остается праздников. Никто не празднует 7 ноября, 1 мая. Пока общепризнанным является только Новый год. А так как у народа отняли другие светские праздники, то даже неверующие люди отмечают Рождество и Пасху. Массовых гуляний в день народного единства 4 ноября что-то не наблюдается, не прививаются современные праздники День Конституции, День России. Пока еще отмечают 9 мая, но ветеранов уже не осталось, а молодежь уже не очень помнит великую Победу. Им внушают, что роль Сталина в этой Победе была ничтожна. Про великого маршала Жукова пишут вслед за военными историками Кигано и Уиткрофтом из Великобритании, что Жуков соединял в себе черты великого полководца, обладая тем, в чем больше всего нуждалась Россия во время войны с Гитлером - явным равнодушием к ужасающей цене, которую могла заплатить армия за проводимые Жуковым боевые операции. Кстати, на выставке День Победы никак не отмечен как Праздник.

Остановим взгляд только на трех картинах.

Борис Кустодиев. "Праздник в честь открытия II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого". 1921.

В 1920 году Б. М. Кустодиев получил заказ от Петроградского Совета: написать картину, отражающую ликование народных масс по случаю состоявшегося 19 июля — 7 августа Второго конгресса Коминтерна. Картина была закончена Борисом Михайловичем в 1921 году. В журнале "Наука и жизнь" №10 за 2011 год приоткрыта тайна, которую долго никто не мог разглядеть в этой картине. Все видят в ней что-то агитационно-революционное. И мало внимания обращают на две центральные фигуры.

Это же портрет П.Л.Капицы и Н.Н.Семенова, двух нобелевских лауреатов по физике. Но в 1920 году они еще были мало-кому известными физиками, которые работали в Ленинградском физико-техническом институте, организованном в 1918 году А.Ф.Иоффе.

Как эти ученые оказались на картине знаменитого художника?

В 1920 году Кустодиев, работал не только над этой картиной, но и написал портрет Ф.И.Шаляпина и, что совсем непонятно - отдельный портрет этих двух ученых.

А вот знаменитый портрет Шаляпина, над которым работал Кустодиев в 1920 году.

(Сейчас кустодиевский «Портрет Ф.И. Шаляпина» находится в Париже, а в Русском музее выставлен портрет-повторение 1922 г.)

Кстати, здесь тоже изображена Масленица - праздник по-русски, и устроители выставки могли бы выставить и этот портрет.

Но причем здесь Конгресс Коминтерна, Шаляпин и молодые физики?

В мастерской Кустодиева портреты Шаляпина и физиков стояли рядом. Молодые учёные, приходя к Кустодиеву, видели огромное незаконченное полотно с Шаляпиным. И когда Шаляпин однажды встретил у Введенской церкви Капицу и тот поздоровался, Фёдор Иванович поделился с Кустодиевым:

—Знакомое лицо, а где я его видел — шут знает.

— А не этот? — спросил Кустодиев и показал стоявший на мольберте портрет двух физиков.

— Он! Кто же это?

Кустодиев засмеялся и рассказал Шаляпину, как начал писать портрет этих молодых людей.

— Пришли и говорят: “Вы знаменитых людей рисуете. Мы пока не знамениты, но станем такими. Напишите нас”. И такие

они бровастые, краснощёкие (им и голод нипочём), такие самоуверенные и весёлые были, что пришлось согласиться. Притащили они рентгеновскую трубку, с которой работали в своём институте, и дело пошло.

Однако какое отношение имеет этот портрет Капицы и Семенова к картине «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади Урицкого»? Я вслед за автором статьи в журнале "Наука и жизнь" начинаю думать, что эта картина надоумила М.К. Булгакова написать роман "Мастер и Маргарита" (роман был написан в 1929-30 гг). Разве не похож Семенов на Воланда, а Капица на Коровьева?

Воланд-Семёнов, изящным жестом указывая на карнавально-балаганное веселье окружающих, как будто говорит Коровьеву-Капице: «Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить…Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая… аппаратура, сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?»

На что Коровьев-Капица, слегка ухмыляясь, отвечает: «Они — люди как люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»

Проходят годы, века, тысячелетия, меняются эпохи, меняется мир вещей, окружающий человека, но сами люди остаются прежними, – вот мысль, к которой упорно подводит читателя М.Булгаков. К этой же мысли подводит зрителя Борис Михайлович Кустодиев в картине «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади Урицкого»

С 1916 года и до самой своей смерти в 1927 году Борис Кустодиев прикован к коляске (туберкулез позвоночника).

Кустодиеву не было и пятидесяти лет, когда его не стало".

Действительно, все познается в сравнении, и понять и оценить добро мы можем лишь зная о существовании зла. Так, может быть, стоит принять мир таким, каков он есть или, если это невозможно, хотя бы отказаться от попыток насильственного вмешательства в жизнь с целью ее улучшения? Великие писатели и художники об этом предупреждали нас. Когда же люди откажутся от всякого рода социальных экспериментов и утопий? В романе Булгакова и в творчестве Кустодиева нельзя не заметить критики идей о возможности построения идеального общества.

Издавна людей волновал ответ на вопрос: кто творит историю? В ХХ столетии в общественном сознании утвердилась мысль о том, что творцом истории является человек. Развенчанию этой точки зрения М.Булгаков посвящает немало страниц своего романа.

Начинается «Мастер и Маргарита» с разговора Берлиоза и Ивана Бездомного с Воландом. На вопрос сатаны: «ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» Иван Бездомный, как нечто само собой разумеющееся, отвечает: «Сам человек и управляет» Наивные коммунисты считали со времен Кампанеллы и Томаса Мора, что можно построить справедливый мир. Невозможность достижения гармонии и стремление к ней является главными чертами творчества великих писателей и художников.

Теперь поговорим о представителе соцреализма П.Д. Бучкине. По утверждению художника А.А. Рылова, «бойкий штрих» Бучкина «безжалостно передаёт сходство». Посмотрите на его картину, которая была представлена на выставке под названием "Всероссийский праздник труда 1 мая 1920 г." .

Петр Дмитриевич Бучкин. Имя этого художника мало известно в широких кругах. В 1899 году он в 13-летнем возрасте поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге, а в 1904 в Академию Художеств (окончил в 1912). В 1921 – 1930 Бучкин заведует художественно-технической редакцией детского издательства «Радуга». С 1936 по 1940 преподавал в Академии художеств, был доцентом, а затем профессором кафедры рисунка. С 1947 года и до конца жизни П.Д. Бучкин заведовал кафедрой монументальной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной.

Петру Дмитриевичу было трудно сохранить себя в то бурное время на заре 20 века, когда рождался абстракционизм, супрематизм и прочие измы. Всё же имеет смысл взглянуть на эпоху более внимательно, чтобы понять, как трудно отстоять себя ...... борьба классовых идей,....... идёт ломка в идеологии искусства и культуры....это многое объясняет...там был поиск новых выразительных форм.... Малевич, Кандинский, Лисицкий, Родченко, Ларионов... В те годы утверждался единственно верный по мнению партийного начальства метод творчества в советском искусстве – метод социалистического реализма. Бучкина смело можно причислить к этому направлению и забыть о нем, как талантливом художнике, особенно в свете современной критики идей социализма и всего, что было с ним связано. Об этом времени принято писать черными красками. Но ведь это было радостное время, несмотря на ГУЛаги, полунищенское существование, голод.

Начиная с «Ленинского плана монументальной пропаганды» (1918) советская власть требовала от художника одного: быть «верным помощником партии в деле коммунистического воспитания трудящихся», следовать единому творческому методу. Лояльности этим императивам режим добивался средствами организационного контроля, постоянного идеологического и экономического давления, а кроме того – громкими политическими кампаниями. В 30-е гг. разжигается кампания по борьбе с «формализмом»; в 40–50-е – с недобитыми ранее «формалистами» под именем «импрессионистов» и «космополитов», она опускает над советским искусством «железный занавес»; в 60–70-е – с «модернизмом» и «ревизионизмом». Насколько хватало сил, власть продолжала бороться с любыми ересями.

Однако ресурсы власти, ее контроль над духовной жизнью общества, и в частности над художественной ситуацией, после Сталина чем дальше, тем больше слабеют. В СССР «подпольно» прорастают творческие течения, альтернативные официозу. Так возникает «другое искусство» – андеграунд 60–70-х гг. В послесталинские десятилетия ширится резкая оппозиция официальной политике власти в искусстве, однако и в 30–40-е гг. имели место коллизии между «генеральной линией» и органическим развитием художественного сознания. В самом творчестве они выражены не столь определенно и потому относительно сложны для анализа, тем не менее расшифровать их важно для адекватного понимания духовно-психологического климата той эпохи. Собственно говоря, анализ практики соцреализма 30–40-х гг. затруднен тем, что в отличие от инновационных течений начала XX в., и прежде всего авангарда, она не предполагала никаких формальных открытий, тем более радикальных трансформаций художественной ткани. Переваривая визуальный материал различных традиций, она словно бы избегает любых неожиданных, непривычных средств выражения, способных отпугнуть мало подготовленных зрителей. Соответственно «ноу-хау» соцреализма приходится искать в области специфической интерпретации привычного, знакомого массам искусства прошлого. Для исторического анализа соцреализма принципиальным моментом оказывается кропотливое различение его «фирменных» произведений и творческих прецедентов реализма дореволюционной эпохи. С другой стороны, «открытия» соцреализма должны мыслиться за пределами искусства: это его «положительный герой», пресловутый «новый человек» советской эпохи.

Конечно же, в рамках коммунистической утопии мировой революции, чаяний нового Золотого века для человечества соцреализм выступает преемником жизнестроительного пафоса революционного авангарда (что не мешает им значительно расходиться относительно методов жизнестроительной деятельности). Помимо этого, идеалы соцреализма во многом имеют неоромантическую окраску. Лев Троцкий в своих размышлениях второй половины 20-х гг. о «новом человеке» идет по стопам Фридриха Ницше, сочетавшего мифотворческий культ «сверхчеловека» с мифотворческой грезой о «человеке будущего», которому дано преодолеть трагический, полный противоречий опыт истории. Между тем проблема «нового человека», поиски образа современного героя как раз и становятся одним из центральных аспектов латентного становления соцреализма в искусстве 20-х гг. и его теоретически оснащенного развития в 30-е гг. И если говорится о «коммунизме как фабрике мечты», то справедливо считать соцреализм некой «фабрикой нового человека» (для сравнения – Казимир Малевич, «О новых системах в искусстве», 1919 г.: «...и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный преображенный мир и... летят жизни, которые мы называем изобретениями»), поскольку он ставит перед художником задачу социально-практического воспитания нового человека посредством стимулирующего воздействия сотворенного искусством «положительного примера».

К этому подводит слушателей М.Горький в своем докладе I съезду писателей, утверждая: если «взять реализм» и еще «дополнить его» тем, что возможно по логике коммунистической гипотезы, получится «романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир». Устав Союза советских писателей, предложенный съезду Ждановым, давая хрестоматийное определение соцреализма как «изображения действительности в революционном развитии», ставит целью подобного изображения, по сути, то же: «идейную переделку и воспитание трудящихся в духе социализма».

Термин же «социалистический реализм» появляется лишь осенью 1932 г. в общении Сталина с Горьким и советской писательски-художнической элитой. После съезда писателей 1934 г. «метод» обретает статус государственной доктрины. В 1936 г. властью принимаются меры к его безоговорочному, тотальному насаждению в искусстве СССР. Если вспомнить о задачах самостроения соцреализма, оговоренных выше, – решение каждой из них имеет свою кульминацию. Сложение его тематического репертуара в изобразительном искусстве наиболее активно происходит еще между юбилейными выставками к 10-летию и 15-летию Октября (1927 и 1932 гг.). Творческие возможности его поэтики в виде некой гипотезы стиля наиболее щедро раскрывает первая половина 30-х гг. Однако свои канонические стилевые формы соцреализм обретает во второй их половине, к выставке «Индустрия социализма» (1939), когда многие из художественных начинаний более ранних лет оказываются безжалостно сломаны и отброшены.

Что касается тематического отбора, он выстраивается как четкая иерархическая система тем и сюжетов, описывающих – в идеале – «труды и дни» советского человека.Критика охотно говорит в этой связи о «родных сыновьях нашего сегодня», вытесняющих из поля художественного зрения «не наши» типажи прошлого. При этом основные акценты делаются на факторах биологической и душевной молодости героя, его социальном статусе (рабочий, красноармеец, студент-рабфаковец или вузовец), а также гармонических качествах личности, ее здоровье, физическом и духовном. Отсюда особая любовь к физкультурникам, изображению всякого рода спортивных занятий. Чрезвычайно характерно стремление наделить всеми этими качествами «нового» женские образы. В отличие от угнетенных русских крестьянок дореволюционной поры, мрачно озабоченных передвижнических «курсисток», сострадающих подруг интеллигентов-демократов на тернистом пути их борьбы с царизмом советский художник выводит на авансцену «председательницу», «делегатку», «девушку в футболке» и «девушку с веслом», счастливую молодую работницу-мать и, наконец, «осоавиахимовку», девушку с винтовкой за плечами, «готовящуюся к труду и обороне» советской страны.

Образы, полные мажорного пафоса и в то же время по-своему сюрреального, почти «мифологического» обаяния; это своего рода таинственные современные богини, окруженные романтическим ореолом создавались в годы соцреализма такими художниками, как Самохвалов А.Н., Дейнека, Рылов. Самохвалову принадлежит знаковое произведение советского искусства 1930-х годов — «Девушка в футболке» (1932), в котором наиболее полно воплотилось стремление художника к созданию образа молодого современника. Задача художника - сохранить для потомков дух времени, в котором он живет.

На выставке в Русском музее была представлена работа А.Самохвалова «С. М. Киров принимает парад физкультурников» (1935).

Соцреализм программно отрицает культуру психологической характеристики модели. Копание в душевных противоречиях персонажа, да и сам факт внутренней неоднозначности человеческого индивида, все эти «гамлетовские самокопания», «психоложество» – приметы, изобличающие «врага».

В 1936 г. завершается институционализация официальной машины советского изобразительного искусства. Готова теория «единого творческого метода» и руководство по ее применению: газета «Правда» печатает обширный цикл статей, для назидания поименно критикуемых еретиков-формалистов. Перекроена система художественного образования. Работают «единые творческие союзы» с их бдительными «парткомами». И наконец, взамен аморфного Наркомпроса создан Комитет по делам искусств. Одной из первых его громких акций как раз летом 1936 г. стало выдворение из музейных экспозиций искусства революционных «левых». Надо знать, что именно теперь из Третьяковской галереи выносят «Черный квадрат» Малевича и всю его школу. В той же мере, в какой достраивалась и активизировалась эта машина, завершается перерождение соцреализма из относительно вольной гипотезы коммунистического искусства в имперский стиль агитации и пропаганды господствующего режима.

Стоя перед картинами соцреализма, мы теперь учимся дистанцироваться от их политической подоплеки. Мы начинаем реагировать на элементы художественности, мастерства, которые присутствуют в некоторых из них. Не во всех и даже не очень во многих! Но не надо отвергать весь соцреализм. Он должен находить отклик в наших сердцах.

Как писал поэт Павел Коган, погибший в годы войны, о будущих поколениях...

Они нас выдумают снова -

Косая сажень, быстрый шаг,

И верную найдут основу,

Но не сумеют так дышать, как мы дышали,

Как жили мы, как впопыхах плохие песни мы сложили

О поразительных делах.

Мы были всякими, любыми, Не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, Ревнуя, мучаясь, горячась. Мы были всякими. Но, мучась, Мы понимали: в наши дни Нам выпала такая участь, Что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых, Мы будем строги и прямы, Они прикрасят и припудрят, И все-таки пробьемся мы! Но людям Родины единой, Едва ли им дано понять, Какая иногда рутина Вела нас жить и умирать. И пусть я покажусь им узким И их всесветность оскорблю, Я - патриот. Я воздух русский, Я землю русскую люблю, Я верю, что нигде на свете Второй такой не отыскать, Чтоб так пахнуло на рассвете, Чтоб дымный ветер на песках... И где еще найдешь такие Березы, как в моем краю! Я б сдох как пес от ностальгии В любом кокосовом раю. Но мы еще дойдем до Ганга, Но мы еще умрем в боях, Чтоб от Японии до Англии Сияла Родина моя. Вот он, советский патриотизм, соцреализм. И запомните - Я - патриот. Я воздух русский, Я землю русскую люблю, - вот то, ради чего стоит жить. И нельзя пройти мимо картины Петра Петровича Кончаловского, деда кинорежиссера Андрея Кончаловского - портрет Алексея Толстого. Алексей Толстой, такой русский аристократ, гениальный писатель, превратившийся в какого-то надменного официозного индюка в галстуке, сидит на фоне деревянных досок, на столе перед ним изящный старинный штоф и сталинское современное мясо- огромный окорок с отрезанными лиловатыми ломтями. Изображение красноречивее всяких слов.

Очень странная картина. Алексей Толстой в каком-то напряжении.

Кончаловский сперва написал Толстого, а потом перед ним на первом плане написал чудеснейший натюрморт. Это были блюда, кушанья, бокалы. Это был Алексей Толстой за обедом. Этот портрет как будто опрокидывал все традиции русского писательского портрета. Казалось, в нем нет ничего от литературы. Прибавка к портрету была сделана заочно, без ведома Толстого.

Когда портрет был готов, Толстой обомлел. Ему показалось - не выпад ли это против него? Посмотрел на Кончаловского как на злоумышленника... Провел ладонью по лицу, точно умываясь (свойственный ему жест), и вдруг фыркнул и хлопнул Кончаловского по плечу:

- Это здорово! Это черт знает что, Петр! - Он прищелкивал пальцами, подыскивая определение. - Это, это... Поедем обедать!

Садясь за стол, за обед, Толстой чувствовал себя мастеровым, рабочим человеком, который хорошо поработал и поэтому имеет право поесть. Но здесь нет удовольствия от обеда, нет прадника, и почему устроители выставки включили в экспозицию этот портрет?

________________________________________________________

Вторая выставка называется "От Москвы до самых до окраин"

Очень интересная выставка, так как заставляет понять, а что такое провинция? Без провинции нет России! Когда же наши правители поймут это? Когда-то провинция была честью и совестью всей России. А сейчас разрушается провинция, значит разрушается Россия. Русская жизнь почему-то так распорядилась: всех расслоила до неузнаваемости? Средний класс исчез, ибо то, что у нас называется средним классом, на самом деле является верхним: тысяча долларов для провинциала -- это не нижняя граница среднего класса, а очень часто верхняя граница высшего. Средней культуры, то есть мейнстрима, тоже нет: все, что не попса, уже претендует на элитарность. Вместо Москвы и провинции, каковы они были в конце восьмидесятых (когда в провинции как раз ключом била духовная жизнь, плодились рок-группы и цвела словесность), у нас есть полтора современных мегаполиса и девяносто процентов территории, живущей в духовном, интеллектуальном и финансовом болоте. У этих людей остался один инстинкт -- выживание; и если они уж дорываются до Москвы, то никакая московская солидарность, никакая непробиваемая мафиозность их не остановит.

Посмотрите, как всякая власть -- днепропетровская, ставропольская, свердловская, петербургская -- тянула на верха своих. Сегодняшний провинциал -- не чета тогдашнему: нет у него той хваленой несуетной духовности, которая вдали от столичной круговерти тихо вызрела в родниковой душе. Круг его интересов страшно узок. Нет той особенной глубинной России, которая была сутью и совестью страны. Ведь Россия и впрямь всегда была очень провинциальна в лучшем смысле слова: ее называли деревенской, долгопятой... Провинциальна -- значит традиционна, нетороплива, задумчива, умна без претензий. Но так случилось, что эта составляющая русской жизни оказалась самой уязвимой.

Провинциальная интеллигенция -- лучшая, чистейшая, не испорченная никакими соблазнами, следящая за жизнью столиц зорко, доброжелательно и придирчиво, -- в результате перемен вымерла первой. Когда-то она так же стремительно вымирала во времена революции: на местах ведь творился зверский беспредел круче московского, в Москве хоть какая-то власть была. А опереться нестоличному интеллигенту совсем не на что, потому что общий культурный уровень этой самой провинции стократно ниже московского и отличаться от массы тут куда опаснее. Сожрут при первом же катаклизме. И тем, что душу русской глубинки, ее интеллигенцию, опять сожрали, лишний раз подтверждает диагноз Льва Аннинского: в 1985 году на волю вырвались те же подпочвенные разрушительные силы, что и в 1917-м. Лозунги были другие, а мишень одна: сложность. Все мало-мальски сложное и неоднозначное рухнуло; и если в Москве на его месте уже созидается что-то новое, то в худосочной провинции для этого попросту нет ресурсов. (Кто такой Лев Аннинский? - великий мыслитель современной России, тот самый интеллигент из провинции, который очень любит Россию. Его недавние размышления о "юбилее" августовских событий очень интересно почитать. (Москва из столицы великого национального государства (а столиц у нас — две, соответственно двум сторонам русского характера, где нерасчетливое сердце и свирепый расчёт ума компенсируют друг друга) — Москва превращается в гигантский сверхнациональный мегаполис, перемешивающий в адскую смесь все, что сюда попадает. И все, кто сюда попадают, рискуют потерять лицо. А попадают сюда именно те, кто сюда стремится и кто может здесь зацепиться… Это хорошо или плохо?)

Какой была провинция, такой и осталась

А это город Арзамас, каким он был.

Почему в Арзамасе так много церквей? Интересный факт откопали местные краеведы.

«Лета 1719 июня 4 дня» в обширном Арзамасском уезде разыгралась сильнейшая буря. По свидетельствам очевидцев, «день стал как ночь». Невиданный до сей поры ураган сносил крыши, дома, выкорчевывал столетние деревья, поднимал в воздух домашнюю скотину и людей. Одновременно очень крупный град побил все сады в округе и посевы. Вышеперечисленного урона вполне бы хватило, чтобы это бедствие надолго осталось в людской памяти. Но ко всему этому добавилась очень странная находка. После небывалого смерча неподалеку от крепости было обнаружено странное существо, которое не походило ни на одно известное людям животное. В документе написали, что это был «змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно». Естественно, находка вызвала в народе переполох. Первое, что могло прийти на ум нашим предкам, - сказки и былины про страшного и кровожадного Змея Горыныча, и в связи с этим поползли слухи о «последних временах». А потому и церквей было заложено здесь множество.

Мельников-Печерский, побывавший здесь в 30-х годах XIX столетия, восторженно отзывался: «В России немного и губернских городов, которые бы при таком счастливом местоположении были так красивы, как Арзамас...». Еще бы: на 11 тысяч населения в нем было построено 36 церквей и соборов да четыре монастырских ансамбля! При всей очевидности культового назначения этих архитектурных сооружений они являлись бесспорным свидетельством извечной тяги русского человека к прекрасному, творческих сил народа, замечательных культурных традиций арзамасцев! Не случайно здесь, в глуши Нижегородской губернии, была открыта в 1802 году первая в России провинциальная школа живописи.

Писатель К. Паустовский (1892-1968) писал: «Есть сотни маленьких городов в России. Никто даже толком не знает об их существовании. А вот Арзамасу повезло. Он вошел в народную пословицу: «Один глаз на нас, другой – в Арзамас».

«…До сих пор я не видел еще таких уездных городков, как Арзамас, типично русских, вплоть до причудливых резных наличников, неизменной герани на окнах и древних звонков, дребезжащих на заржавленной проволоке.

Старый Арзамас остался в памяти как город яблок и церквей. Базар был заставлен корзинами с желтыми крепкими яблоками, и куда ни взглянешь – всюду было такое обилие золоченых, похожих на эти яблоки куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных женщин». А потом в Арзамасе создавалась первая советская ядерная бомба.

Стоит думать о будущем России, бродя по выставке в Русском музее. Впереди у нас — возникновение новых народов на территории бывсего СССР. Какой из них станет называться русским — это открытый вопрос. Русскими будут те, кто захочет себя так называть и отстоит среди других это имя… говорил замечательный политолог Глеб Павловский. Четко сегодня не определено понятие "русскость", отнюдь не сводящееся к этнической великорусской принадлежности. Если русскость — это не голос крови, не этническая формула, тогда это некое имперское, вечно строящееся, видоизменяющееся понятие, определяющее набор духовных констант. "Тот, кто любит Россию, тот и русский". Но я не согласен с Ильей Глазуновым, который так определил "русскость". Есть много людей, которые любят Россию, но русскими себя не считают. Русскость — это не голос крови, не этническая формула, тогда это некое имперское, вечно строящееся, видоизменяющееся понятие, определяющее набор духовных констант.

Тем-то и интересна эта выставка, что она рождает эти мысли. Все, что создано на русском языке, — часть нашей истории и культуры. Сегодня периферия заняла центр, из-за этого и произошел спад интереса к русской культуре. Русская культура потеряла свою духовность! Это страшит меня. А что такое русскость? Пушкин - русский поэт, Левитан - русский художник, Б.Пастернак - тоже русский поэт.

Русскость, как неотъемлемое качество нашей культуры — понятие более подвижное, чем русскоязычность, более мистическое и авангардное на каждом переломе истории, ибо дает новые национальные характеры, новых героев, новое понимание России. И одновременно это понятие мистически незыблемое, некая вечная константа.

Не могу под конец не процитировать моего любимого философа современности Льва Аннинского:

Как нам сохранить нашу культуру? Надо — работать, А мы работать не привыкли, не настроены. Захватывать, удерживать, оборонять, отстаивать, делить, распределять — это да. Стоять насмерть. Культура у нас соответствующая: героическая, трагическая, мистическая, воинственно-религиозная, воинственно-атеистическая.

Гибнет такая культура? Гибнет. Не от «ударов» — от соблазнов. От мировых дискотек. Как ее спасти?

Никак. Никакими усилиями «писателей» и «музыкантов» вообще не спасешь культуру, если народ не вернется к делу. Если русские не возродятся — и не дай бог как народ воюющий, а как народ работающий. Если не будут при первой возможности высаживаться шеренги «нищих», а пойдут эти люди что-нибудь делать; если не будут шататься по улицам толпы молодых людей в клубах мата, а будут искать себе работы; Молодежь в 90-е годы обманули, мол стране нужны как воздух юристы и экономисты, а сегодня они не нужны в таком количестве. Если бы они стали настоящими экономистами, то поняли бы, что надо что-то производить. Но для них привычнее ничегонеделание, это стало них «образом жизни».

Культура рождается из образа жизни — «писатели», "художники" и «музыканты» ее только фиксируют. Родилась русская культура из составных слагаемых; все шли сюда, и никто не спрашивал ни «чей ты родом», ни «откуда ты», а только: хочешь ли жизнь положить за эту страну?

Теперь что спрашивать? Хочешь работать? Хочешь строить эту страну? Хочешь ее разворовывать?

Шок бездействия поставил все на грань распада. Пустая земля. Переполненные города. «Рабсила», нанимаемая из-за границы (восточной), потому что тут «некому работать», а работники рвутся через другую границу (западную), потому что там «больше дадут».

Жалко разваливающуюся Россию! А чего нас жалеть, если мы сами не хотим спасения?

Мне Имени жалко, Пушкина жалко, Толстого. Общего дела жалко, в которое вколотили себя люди, ставшие русскими.

Можно и исчезнуть. Мало ли прошло народов… Где филистимляне? Одно утешение, что в нынешних «палестинцах» отзвук имени можно разобрать.

Кто сейчас русские? Сто миллионов «человеков», ищущих места? Мировая задача, на которую не хватило сил? Кто подберет наше имя, если мы его уроним? Смотрите правде в глаза: это будет другой народ.

Кому «все равно», тому и жалеть не о чем. Мне — не «все равно». Я не хочу, чтобы имя было поднято «кем-то». Я хочу продолжения судьбы, а не «конца».

Или, как в финале своего интервью, говоря о работящем и соображающем народе, который будет жить на этой земле после нас, добавил, дрогнув, железный Павловский: «Я хочу, чтобы эти люди еще и говорили по-русски». Как минимум!

Вот какая это выставка!

По мнению газеты Коммерсант "Выставка создает образ России как бесконечной окраины". Пройдем еще раз по выставке.

Экспозиция начинается с закономерного противопоставления: по правой стене зала "Москва и русские города", по левой — "Санкт-Петербург и окрестности". С этим не поспоришь — Питер явно не русский город. Отечественное искусство начала XIX века это с удовольствием подтверждает: в Москве такие "подлинные" стены и башни Кремля, в Питере — "фасадная архитектура" набережных и площадей. В Москве — народные гулянья, в Питере — парады. В древней столице — люди, в новой — военные. Разница между мирискусниками и бубнововалетовцами тут говорит сама за себя, а вот разговор о русских городах иногда ставит зрителя в тупик: понятно, что акварельные панорамы Нижнего Новгорода — это очень про богатую российскую провинцию, а дворы-колодцы Добужинского и последователей — классический Петербург. Но вот многочисленные кособокие домишки с мезонинами и без — это ведь может быть и сама Москва, и уж совсем Урюпинск какой-нибудь.

Не столько тяготы, сколько тоску другого народа — еврейского — кураторы выставки решили выделить в отдельный рассказ. "Местечко" — это, конечно, Шагал, это Витебск Добужинского, это амбивалентный "Оскорбленный еврейский мальчик" Крамского, несколько пейзажей и еврейских свадеб и в качестве ценнейшего бонуса мини-экспозиция, собранная как комната еврейского дома из вещей из дома Шагала в Витебске, переданных в музей в 1996 году племянницей художника.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1826890

...И.Н. Крамской в своем богатом творчестве отдал дань и еврейству, создав очень интересную картину "Оскорбленный /обиженный/ еврейский мальчик" /1874/. На ней изображен сидящий в уединенном месте, ушедший от обидчиков мальчик, тяжело переживающий свое горе. Красивое детское личико, чуть припухлые губы, налитые обидой глаза. Коротенькие детские штанишки под коленками перетянутые шнурками, на голове ермолка, поверх нательной рубашки традиционный арбаканфот - четырехугольный кусок белой ткани с прорезью для головы, ко всем четырем углам прикреплены кисти белых шерстяных нитей. Картина написана очень выразительно, с большой теплотой, исключительно лирична. По манере живописи она отличается от всех других работ Крамского, исполненных несколько грубоватой кистью. Но в этой работе нет ни единого грубого мазка, она в высшей степени деликатна и закончена. С первого взгляда в ней даже трудно узнать Крамского.

На выставке представлена работа Исаака Львовича Аскназия, художника из Витебска, который стал академиком русской живописи. Картина называется "Еврейская свадьба", 1893г. «Еврейская свадьба» своим подходом к решению бытовой сцены и повествовательностью близка к жанровой живописи передвижников. По небольшой улице с маленькими домиками идет свадебная процессия с музыкантами во главе. Действие разворачивается на фоне пейзажа. Чувствуется, что Аскназию близки и дороги обычаи предков, переданные им с такой щемящей грустью. Это тоже окраина России.

Вся выставка про ту Россию, которая и вчера, и сегодня, и завтра была, есть и будет страной столь же бескрайней, сколько дикой. Про то, что жирная Москва никакая не Россия, а Россия вся есть бесконечная окраина.

Кто предал Россию? Самый страшный предатель -это само Государство .За которое мы воюем и работаем и которое любим больше своей жизни под названием- РОДИНА. НО все таки она нам нравится.

Родина.

Еду я на родину,

Пусть кричат - уродина,

А она нам нравится,

Хоть и не красавица,

Перемен! - требуют наши сердца.

Перемен! - требуют наши глаза.

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен:

"Перемен! Мы ждем перемен!"

Почему-то мне вспомнился Виктор Цой.

Листая старую тетрадь

Расстрелянного генерала,

Я тщетно силился понять,

Как ты смогла себя отдать

На растерзание вандалам.

Из мрачной глубины веков

Ты поднималась исполином,

Твой Петербург мирил врагов

Высокой доблестью полков

В век золотой Екатерины.

Россия...

Священной музыкой времён

Над златоглавою Москвою

Струился колокольный звон,

Но, даже самый тихий, он

Кому-то не давал покоя.

А золотые купола

Кому-то чёрный глаз слепили:

Ты раздражала силы зла

И, видно, так их доняла,

Что ослепить тебя решили.

Россия…

Разверзлись с треском небеса,

И с визгом ринулись оттуда,

Срубая головы церквям

И славя нового царя,

Новоявленные иуды.

Тебя связали кумачом

И опустили на колени,

Сверкнул топор над палачом,

А приговор тебе прочёл

Кровавый царь – великий гений.

Россия…

Листая старую тетрадь

Расстрелянного генерала,

Я тщетно силился понять,

Как ты смогла себя отдать

На растерзание вандалам.

О, генеральская тетрадь,

Забытой правды возрожденье,

Как тяжело тебя читать

Обманутому поколенью.

Россия...

Вселенский опыт говорит,

что погибают царства

не оттого, что тяжек быт

или страшны мытарства.

А погибают оттого

(и тем больней, чем дольше),

что люди царства своего

не уважают больше.

Булат Окуджава, 1968

Зачем я это все пишу? Ведь вся теперешняя жизнь, включая культуру и те методы понимания всех явлений, которыми мы пользуемся, очень скоро разрушатся. Мне обидно, что удалась массированная попытка подавить независимость русского сознания, унизить его и смешать с грязью. Наши политические противники, говоря о заслугах горбачевской перестройки, утверждали, что "перестройка не только должна демонтировать то, что называется тоталитарным социализмом, но и изменить духовный строй русского человека, приблизить его к западному складу сознания". Должна произойти "мутация русского духа"! Нужно "русского человека выбить из традиции". Нам внушалось, именно внушалось без доказательств, что человеческая история имеет характер движения в определенную сторону. Это движение и называется "прогрессом". В нем западные страны ушли далеко вперед, они "передовые", "прогрессивные". А Россия очень отстала, может быть, безнадежно, благодаря как раз той "традиции русского человека", из которой его и надо "выбить". И вот сейчас очень важно определиться, кто мы? Пора спросить "Quo vadis, Russia?"

И хочется Западу

Хлеба, и зрелищ

Их толпы собрались

И жаждут распятья

И люди наверно

Совсем озверели

И крест на Голгофе

И гвозди в запястьях

"Quo vadis, Russia?"

На этом и закончим.

P.S. Размышляя о том, куда идешь Россия? Хочу обратить Ваше внимание на интереснейшее интервью В.М.Фалина, профессора МГИМО, который был с1971-1978 гг послом СССР в ФРГ, потом работал в ЦК КПСС, в газете "Известия", при Горбачеве работал заведующим Международным отделом ЦК КПСС, В 1991-92 годах В.М.Фалину пришлось пережить немало неприятностей, связанных с выдвижением в его адрес несостоятельных обвинений и инсинуаций со стороны новых российских властей. Его, по собственному признанию Фалина, пытались "выпихнуть в эмиграцию", но это не удалось.

На вопрос Ритмы истории России пульсировали: замирания, всплески, опять замирания. У меня сложилось мнение, что нации и народности, которые взлелеяли нынешних мировых правителей, например, англосаксов, достойны более печальной участи и сожаления, чем мы с нашей историей. (Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1475019.html#ixzz1gi7qbdqh) Что Вы об этом думаете?

Валентин Михайлович Фалин ответил: "В.И.Ленин ошибся, назвав империализм высшей ступенью развития капитализма. На деле его высшей ступенью является олигархизм. Миром заправляют сегодня примерно 150-160 олигархических объединений. У олигархов нет национальности.

Напомню, в конце первой мировой войны Черчилль говорил: "Мы плыли к победе на потоках нефти". Французский премьер Клемансо в том же 1918 г. провозгласил: "Капля крови равна капле нефти". США приняли в 1944-1945 гг. программу установления контроля над важнейшими месторождениями нефти. Приметим эту дату. Памятуя о ней, проще объяснить, что творится в Ираке и Ливии и почему готовятся атаки на Сирию и Иран. После развала СССР усилиями "либералов" Россия превратилась в сырьевой придаток олигархического капитала. 53% бюджета страны формируется за счет продаж за рубеж нефти и газа. Прежде говаривали: на штыках не усидишь. Можно ли бесконечно долго сидеть на углеводородной игле, растрачивая природные богатства, принадлежащие будущим поколениям? Не хочу пугать ни себя, ни других. Но есть даже нечто худшее, чем растрата наших минеральных богатств. Еще больший урон наносит нашему настоящему и будущему исход из страны интеллекта. В советскую пору из-за нехватки рабочей силы и свободных средств реализовывалось в среднем одно из семи изобретений. В процессе развала СССР американские службы охотились за архивами, в которых осел невостребованный разум. Новые властители страны этому никак не препятствовали. Хуже того, фактически поощрялась утечка мозгов. В итоге на сегодня осталось чуть больше трети от числа ученых, а по КПД исследовательских институтов мы теперь едва дотягиваем до дюжины процентов от былой отдачи.

Пару лет назад у меня была длительная беседа с бывшим канцлером ФРГ Г.Шмидтом, приезжавшим в Москву с прощальным визитом. "Я не понимаю, - говорил собеседник, - зачем вы, китайцы, Арабские Эмираты поддерживаете на плаву США. На сегодня Штаты главный должник и возмутитель спокойствия в мире. Без иностранных вливаний их экономика давно бы лопнула". Только из Российской Федерации американцы выкачали за 20 лет от 400 до 600 млрд. долларов. Что, вам некуда их дома приложить, рассуждал Шмидт.

Из откровений Ялмара Шахта, главного нацистского финансиста, мне лично запомнился такой пассаж: "Гитлер завел страну в тупик. В 1939 г. он должен был начинать войну либо объявлять Германию банкротом". Не прослеживается ли здесь некая параллель? Ныне американцы жмут на силовую педаль. Все громче бряцают оружием. Реформы "младодемократов" зарубежной закваски гнали Россию в бездну или, как выражался Чубайс, к "точке невозврата. Что касается М.С.Горбачева, то в последнюю пору правления его заботило одно - как остаться президентом, пусть номинальным. Растратив доверие внутри страны, он уповал на поддержку извне и ради этого "прореживал" наши оборонные арсеналы больше, чем от него ждали".

Вот на такой грустной ноте я и закончу, хотя приведу еще один пассаж из интервью Фалина.

Фалину был задан вопрос: "Вы несколько раз упомянули А.Н.Яковлева. Нельзя ли поподробней об этой фигуре? Я читал, что некий западный человек, стоявший за пражской весной 1968 г., завербовал Яковлева, когда тот был послом в Канаде."

На что Фалин ответил: "Вскоре после командирования А.Н.Яковлева в Канаду Центр получил данные о том, что он "в кармане у американцев". Весьма почтенный британский господин предупредил давнего знакомца, сотрудника советского посольства в Оттаве: "Будь осторожен с новым шефом". Аналогичные сведения поступили от другого источника с уточнением, что Яковлев попал в тенета американских спецслужб во время стажировки в Колумбийском университете США.

Ю.В.Андропов распорядился установить за Яковлевым плотное наблюдение, при удобном случае отозвать из Канады, но в аппарат ЦК, где тот ранее работал, не пускать. Его определили на должность директора Института мировой экономики и международных отношений. Уже при Горбачеве КГБ получил документальное подтверждение компрометирующих Яковлева данных. Об этом мне известно от В.А.Крючкова, которому было поручено встретиться с фигурантом, обрисовать суть донесений и посмотреть, какой будет реакция. Яковлев, по словам Крючкова, не проронил ни слова и вопрос, что доложить генсеку, обошел молчанием.

Заслушав доклад В.А.Крючкова, Горбачев спросил и сам себе ответил: "Яковлев полезный для перестройки человек? Если полезный, то простим его. У кого в молодости грехов не было!" Так и разрешили каверзный вопрос."

В Интернете отыскалась даже любопытная фотография

Это стажеры Колумбийского университета в 50-е годы.

Второй слева - генерал КГБ СССР, по выражению Беллы Курковой, настоящий демократ, который эмигрировал после перестройки в США и теперь получает пенсию от ЦРУ, О.Д.Калугин.

Крайний справа - заведующий отделом идеологии ЦК КПСС при Горбачеве, автор перестройки, советник Ельцина А.Н.Яковлев.

И чего только не найдешь в Интернете?

Истинные причины развала СССР

Содержание

- Основные тезисы – коротко о главном

- Конституция СССР и развал страны строго по закону

- Кто создал условия для развала СССР - Ленин или Сталин?

- Американские банкиры и финансирование русской революции

- Сотрудничество большевиков и американцев после 1917 года

- Лаврентий Берия и первая советская «перестройка»

- Иван Серов и агент «Володя». КГБ против Хрущёва

- Зачем инструктора ЦК КПСС Яковлева послали в Америку

- КГБ против КПСС. Кто и зачем создал диссидентское движение

- Зачем товарищ Косыгин послал своего зятя в Римский клуб

- Как Михаил Горбачёв сделал карьеру с помощью КГБ

- Почему Леонид Ильич Брежнев казался маразматиком

- Подготовка кадров для будущей «перестройки» продолжается

- Люди Андропова, агент «Болек» и революция в Польше

- Андропов завершает подготовку к «перестройке» в СССР

- Война во Вьетнаме. Зачем убрали Хрущёва и Кеннеди

- Афганистан и Никарагуа. Как договорились ЦРУ и КГБ

- План ЦРУ по развалу СССР - миф или реальность?

- Почему Советский Союз оказался больше не нужен Америке (скоро появится)

- Кто сделал М.С. Горбачёва Генеральным секретарём (скоро появится)

- Почему Горбачёв не торопился начинать «перестройку» (скоро появится)

- Как борьба Ельцина против Горбачёва ускорила развал СССР (скоро появится)

- Кто создавал «народные фронты» в союзных республиках (скоро появится)

- Кто устроил «бархатные революции» в Восточной Европе (скоро появится)

- Почему в августе 1991 года Ельцин победил, а ГКЧП проиграл (скоро появится)

- Борьба за влияние на Россию после развала СССР (скоро появится)

Вот какие мысли разбудила живопись.

|

|

портрет П.Л.Капицы и Н.Н.Семенова, двух нобелевских лауреатов по физике. Но в 1920 году... |

Это цитата сообщения Валерий_Звонов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В корпусе Бенуа Русского музея мы посетили вчера две выставки.

Начать свой экскурс мне хочется с высказывания математика, академика Игоря Шафаревича:

«Принадлежность к своему народу делает человека причастным истории, загадкам прошлого и будущего. Если же эта связь разрушена – исчезает интерес человека к труду и судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в (иррациональных) вспышках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает…».

Выставка "Праздники по-русски" этим летом гостила в Царицино под Москвой, а с 8 декабря она открыта у нас. 125 произведений, среди которых картины известных живописцев – В.Г.Шварца («Угощение боярина»), К.Е.Маковского («Поцелуйный обряд»), В.И.Якоби («Ледяной дом»), «Демонстрация на площади Урицкого…»), К.Ф.Юона («Праздничный день»), А.Н.Самохвалова («С.М.Киров принимает парад физкультурников»), П.П.Кончаловского («А.Н.Толстой у меня в гостях»), А.А.Пластова («Колхозный праздник»), Б. М. Кустодиева («Масленица», «Красная площадь»), И.Е. Репина («Крестный ход»), графические работы таких мастеров, как А.И.Лебедев, И.Я.Билибин, В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, декоративно-прикладное и народное искусство XVIII–XX веков. Почему эта выставка интересна?

Праздники, а также сопровождавшие их обряды и обычаи во все времена исполняли роль главных хранителей духовного единства народов, их религии, истории, бытовых и нравственных устоев. Повторяясь из века в век, из поколения в поколение с заданной периодичностью, они являлись носителями закодированного в них опыта предков. Строгое следование праздничным традициям имело во многом практические цели: праздники, как правило, были связаны с годовым циклом и выражали народную мудрость. Важной являлась также их религиозная составляющая: общая вера превращала совокупность отдельных индивидуумов в сплоченное целое, способное придать государству социальную устойчивость, военную и политическую силу. В русских праздниках, как общих, так и личных, семейных, сплелись христианство и язычество, крестьянская и городская культура, духовное и плотское, свое и иноземное. Развиваясь, обогащаясь, меняясь с течением веков, они, вместе с тем, никогда не теряли неповторимое национальное своеобразие.У нас сейчас все меньше и меньше остается праздников. Никто не празднует 7 ноября, 1 мая. Пока общепризнанным является только Новый год. А так как у народа отняли другие светские праздники, то даже неверующие люди отмечают Рождество и Пасху. Массовых гуляний в день народного единства 4 ноября что-то не наблюдается, не прививаются современные праздники День Конституции, День России. Пока еще отмечают 9 мая, но ветеранов уже не осталось, а молодежь уже не очень помнит великую Победу. Им внушают, что роль Сталина в этой Победе была ничтожна. Про великого маршала Жукова пишут вслед за военными историками Кигано и Уиткрофтом из Великобритании, что Жуков соединял в себе черты великого полководца, обладая тем, в чем больше всего нуждалась Россия во время войны с Гитлером - явным равнодушием к ужасающей цене, которую могла заплатить армия за проводимые Жуковым боевые операции. Кстати, на выставке День Победы никак не отмечен как Праздник.

Праздники, а также сопровождавшие их обряды и обычаи во все времена исполняли роль главных хранителей духовного единства народов, их религии, истории, бытовых и нравственных устоев. Повторяясь из века в век, из поколения в поколение с заданной периодичностью, они являлись носителями закодированного в них опыта предков. Строгое следование праздничным традициям имело во многом практические цели: праздники, как правило, были связаны с годовым циклом и выражали народную мудрость. Важной являлась также их религиозная составляющая: общая вера превращала совокупность отдельных индивидуумов в сплоченное целое, способное придать государству социальную устойчивость, военную и политическую силу. В русских праздниках, как общих, так и личных, семейных, сплелись христианство и язычество, крестьянская и городская культура, духовное и плотское, свое и иноземное. Развиваясь, обогащаясь, меняясь с течением веков, они, вместе с тем, никогда не теряли неповторимое национальное своеобразие.У нас сейчас все меньше и меньше остается праздников. Никто не празднует 7 ноября, 1 мая. Пока общепризнанным является только Новый год. А так как у народа отняли другие светские праздники, то даже неверующие люди отмечают Рождество и Пасху. Массовых гуляний в день народного единства 4 ноября что-то не наблюдается, не прививаются современные праздники День Конституции, День России. Пока еще отмечают 9 мая, но ветеранов уже не осталось, а молодежь уже не очень помнит великую Победу. Им внушают, что роль Сталина в этой Победе была ничтожна. Про великого маршала Жукова пишут вслед за военными историками Кигано и Уиткрофтом из Великобритании, что Жуков соединял в себе черты великого полководца, обладая тем, в чем больше всего нуждалась Россия во время войны с Гитлером - явным равнодушием к ужасающей цене, которую могла заплатить армия за проводимые Жуковым боевые операции. Кстати, на выставке День Победы никак не отмечен как Праздник.

Остановим взгляд только на трех картинах.

Борис Кустодиев. "Праздник в честь открытия II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого". 1921.

В 1920 году Б. М. Кустодиев получил заказ от Петроградского Совета: написать картину, отражающую ликование народных масс по случаю состоявшегося 19 июля — 7 августа Второго конгресса Коминтерна. Картина была закончена Борисом Михайловичем в 1921 году. В журнале "Наука и жизнь" №10 за 2011 год приоткрыта тайна, которую долго никто не мог разглядеть в этой картине. Все видят в ней что-то агитационно-революционное. И мало внимания обращают на две центральные фигуры.