|

|

Фундаментальной ядерной физике - развиватьсяВоскресенье, 19 Ноября 2017 г. 23:44 (ссылка)

От теории - к вероятности Как представить себе бесконечную Вселенную? Как и из чего образовалась материя? Что такое антиматерия? На подобные вопросы ищут ответы ученые, которые занимаются фундаментальной ядерной физикой. Об этих и других тайнах мироздания мы поговорили с директором ИТЭФ - Института теоретической и экспериментальной физики НИЦ «Курчатовский институт» Виктором Юрьевичем Егорычевым.  - Виктор Юрьевич, те, кому удалось побывать на территории вашего института, неизменно удивляются размерам и живописности этого места. - Виктор Юрьевич, те, кому удалось побывать на территории вашего института, неизменно удивляются размерам и живописности этого места.- Территория нашего института находится в парковой зоне, в месте, которое раньше называлось усадьба Черемушки. Первая запись о нем относится к 1637 г. На территории есть замечательный пруд, великолепное первое здание (см.) с колоннами, где жила семья Меншиковых. Еще здесь есть домовый храм, сейчас мы его восстанавливаем. - С чего начинался ИТЭФ? - В прошлом году мы отметили 70-летие. У истоков института стоял А.И. Алиханов, соратник И.В. Курчатова. Основной целью, стоявшей перед Лабораторией № 3, которая вышла из недр Лаборатории № 2 (как тогда назывался Курчатовский институт) было создание тяжеловодного реактора. Именно эта задача долгие годы была для института ключевой. Реактор был создан и запущен в течение трех лет, на базе этого прототипа впоследствии были построены промышленные тяжеловодные реакторы, в частности чехословацкий реактор «Мирный». Постепенно сфера деятельности института расширялась, и со временем основным направлением стала теоретическая физика. Основу теоретического отдела заложил Л.Д. Ландау, а затем его руководителем стал И.Я. Померанчук. В 1998 г. в институте была основана ежегодная международная премия им. И.Я. Померанчука. Премия присуждается за теоретическую работу. Каждый год её лауреатами становятся два физика-теоретика — иностранный и российский. Премия, как правило, присуждается в ноябре, так что в этом месяце мы будем награждать лауреатов 2016 г. Ими стали профессор Принстонского университета Кертис Каллан и сотрудник нашего института профессор Ю.А. Симонов. В 2010 г. все вернулось на круги своя: ИТЭФ вновь вошел в состав Курчатовского института (ныне НИЦ «Курчатовский институт»). - Какие еще исследования проводятся в вашем институте? - Кроме теоретической физики у нас сформировано большое направление физики ускорителей. На территории института был создан прототип Протвинского ускорителя У-7 (на 7 ГэВ). Потом его модернизировали до У-10, увеличив энергию пучков с 7 до 10 ГэВ. Сам протвинский Институт физики высоких энергий, сегодня всемирно известный, первоначально был филиалом нашего института, а сейчас также входит в состав НИЦ «Курчатовский институт» (c запущенным в 1967 году ускорителем У-70 - до сих пор крупнейшем в нашей стране). Так что здесь мы наблюдаем своеобразную цепочку институтов, «вылупившихся» в свое время друг из друга, и можно сказать, что родоначальник советского атомного проекта Курчатовский институт был своеобразным инкубатором почти всех ядерно-физических институтов страны. Как известно, есть время разбрасывать камни и время их собирать, так что в процессе создания Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с 2008 г. для решения новых задач опять консолидируется ядерно-физический потенциал страны. Кроме того, у нас есть большое направление, связанное с экспериментальной физикой. Это и эксперименты, которые проводились на нашем ускорителе, это и участие во многих международных проектах. - Каких именно? - Главным образом это участие в работе Большого адронного коллайдера (БАК) в CERN, в строящемся близ Дармштадта (Германия) ускорительном комплексе FAIR, во многих нейтринных экспериментах. Нейтринные эксперименты характерны тем, что они не концентрируются в одном месте, а распределены по разным частям света — у нас в России, в ряде стран Европы, в Японии и в США. Сейчас НИЦ «Курчатовский институт» совместно с МИФИ строит двухфазный нейтринный детектор РЭД-100 на жидком ксеноне. Мы принимаем участие также в работе на нейтринном детекторе, который находится на Калининской АЭС, — это группа профессора А.С. Старостина из нашего института. Мы участвуем и в германском эксперименте GERDA, и в итальянском эксперименте OPERA. - Расскажите, пожалуйста, подробнее об участии вашего института в работе БАК.

Интересна история с электромагнитным калориметром, установленном на детекторе LHCb. Он устроен по принципу шашлыка — в нём чередуются пластины свинцовых размножителей и сцинтилляционные пластины. Первоначально он был разработан для ускорителя на площадке НИЦ «КИ - ИФВЭ» в Протвине. Теперь этот «шашлык» пробуют в CERN. Прежде, совместно с японскими коллегами, наши ученые работали в проекте по изучению вещества и антивещества, а также по изучению CP-нарушений. Такой же проект реализуется на детекторе LHCb, и мы в основном переключились туда. - Перед запуском Большого адронного коллайдера было много слухов, протестов. Вам было страшно при его запуске? - Ускоритель частиц на встречных пучках (кстати, базовый принцип был предложен и впервые реализован академиком Г.И. Будкером ещё в 1965 г.), предназначенный для изучения продуктов их соударений, называется коллайдером. Самый мощный коллайдер — БАК. Но энергия космических лучей гораздо больше, чем та, которую он способен вырабатывать. И наша Вселенная, Земля в том числе, миллиарды лет подвергается воздействию космических лучей. Так что слухи про катастрофу — удачный пиар-ход, привлекший к коллайдеру и CERN повышенное внимание. В чем-то нашей науке и научной журналистике на этом примере можно поучиться, как привлекать деньги на научные исследования, вот так «пугая» налогоплательщика. - Об эксперименте HERA-B пишут, что детектор был не просто инновационным, но предвосхитил Большой адронный коллайдер. Что это был за эксперимент? - HERA-B был пионерским по изучению В-физики на протонных машинах. Эксперимент, в котором участвовал наш институт, проводился в Германии, в Гамбурге. Для HERA-B нами был создан один из самых больших на тот момент в мире калориметров. Калориметры — это устройства, которые полностью поглощают частицу, чтобы измерить её энергию. Целью эксперимента было изучение свойств материи и антиматерии. Объект изучения — частицы, состоящие из легкого кварка и тяжелого прелестного кварка. Опыт, приобретенный за время эксперимента HERA-B, оказал большое влияние на выбор трековых детекторов для экспериментов на Большом адронном коллайдере и на всю концепцию эксперимента LHCb. - Почему для научного мира имеет такое значение, что антиматерии крайне мало? - Не мало. Не видно значимого количества антивещества. Один из нерешенных теоретических вопросов в физике на сегодня — почему Вселенная состоит в основном из материи, а не из равных частей вещества и антивещества. Для возникновения такого дисбаланса должны быть причины. Ответ на этот вопрос мы надеемся найти в процессе эксперимента LHCb. - Сейчас используют термин «новая физика». Что это такое? - Это термин, который обозначает физику вне стандартной модели. - Разве обнаружение в 2012 г. бозона Хиггса не подтвердило стандартную модель? - Стандартная модель предсказала существование бозона Хиггса. Однако есть ряд указаний на ограниченную применимость стандартной модели и на существование новой физики за её пределами. Среди них как раз и неспособность объяснить существующее преобладание вещества над антивеществом. - Что изменилось для вашего института после его вхождения в НИЦ «Курчатовский институт»? - В 2008 г. был подписан указ президента РФ о пилотном проекте по созданию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», куда вошли сам Курчатовский институт, /годами позже/ Институт физики высоких энергий, петербургский Институт ядерной физики и наш Институт теоретической и экспериментальной физики. А в 2016 г. к нам добавились еще крупнейший материаловедческий институт страны ЦНИИ КМ «Прометей» и Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ (ИРЕА). Так что все вместе мы представляем собой крупнейшую национальную лабораторию страны с экспериментальной базой мирового уровня, уникальным опытом исследований в самых разных областях: от ядерной медицины до выращивания белков в космосе, создания новых материалов для ядерных реакторов, сверхпроводимости, когнитивистики и т.д. Это все позволяет нам, конечно, вести междисциплинарные исследования на новом уровне, развивая и новую энергетику, природоподобные технологии, продолжая развивать фундаментальную ядерную физику. - Какие нынешние работы института вы считаете самыми важными? - Мы работаем по программе совместной деятельности институтов, входящих в НИЦ «КИ», которая утверждается правительством РФ каждые три года. В рамках этой программы мы развиваем ядерную медицину и лучевую терапию. Мы используем уникальные возможности существующих мегаустановок и разрабатываем новые на территории нашей страны. Это и грядущий энергетический пуск исследовательского нейтронного реактора ПИК в Гатчине, разрабатываемый проект специализированного синхротронного источника четвертого поколения. Я уже упоминал наши масштабные работы по нейтринной физике. У нас также есть очень сильный медицинский отдел, который занимался протонной терапией и в котором накоплен колоссальный опыт лечения онкологических больных. Без преувеличения, все методики подобного лечения, которые действуют сегодня в России, были разработаны и предложены именно в этом отделе. - Правда ли, что если исследовать радиационный фон в любой стране мира, то самыми чистыми окажутся места, где находятся ядерные центры? - Правда. Здесь все контролируется и очень тщательно проверяется. - Какой миф о ядерной энергетике больше всего досаждает физикам-ядерщикам?  - Пожалуй, основной — что фундаментальная наука не приносит плодов и только расходует деньги налогоплательщиков. На самом деле именно фундаментальная наука создает весь базис для развития самых современных технологий. Из фундаментальной науки вышли атомная и термоядерная энергетика, космические технологии, ядерная медицина и интернет. - Пожалуй, основной — что фундаментальная наука не приносит плодов и только расходует деньги налогоплательщиков. На самом деле именно фундаментальная наука создает весь базис для развития самых современных технологий. Из фундаментальной науки вышли атомная и термоядерная энергетика, космические технологии, ядерная медицина и интернет.Именно с помощью фундаментальной физики уже создаются энерготехнологии нового поколения. Благодаря этому будет решена, наверное, главная проблема современности — проблема устойчивого энергетического развития. Беседу вели: Оксана Чёрная и Владимир Покровский Опубликовано: здесь - 22.01.2017, а также в ноябрьском (2017) выпуске журнала «В мире науки» (https://scientificrussia.ru) Иллюстрации подобраны публикатором из сетевого архива Реплика из 2024: кто бы мог подумать, что весной 2024 именно Егорычев заменит академика РАН ускорительщика Иванова на посту директора ИФВЭ, о котором он тут вскользь вспоминал... Это следствие закрытия церновской площадки для россиян и желания Ковальчука всюду иметь своих назначенцев. Такова система...

Краткий очерк о жёнах гениев атомной наукиСуббота, 10 Марта 2024 г. 00:08 (ссылка)

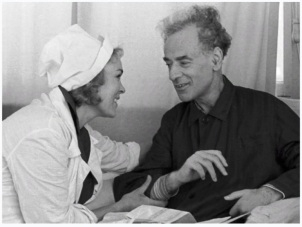

«Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена»: кем были супруги отцов-основателей Гений — фигура штучная. Штучны и те, кого гений выбирает себе в спутники. Супруги отцов -основателей атомной отрасли страны часто становились их личными секретарями, переводчиками, советниками. В канун 8 Марта газета «Страна Росатом» посвятила статью женам творцов отечественной атомной науки. Правда Коры Ландау 26‑летний преподаватель мехмата Лев Ландау на балу в Харьковском университете познакомился с выпускницей химфака Конкордией Дробанцевой. Провожая её домой, Ландау вещал: «Самое интересное в жизни — наука, а самое прекрасное — красота женщины. А ценить красоту женщины могут только мужчины, притом далеко не все». Кора полностью посвятила себя мужу, заботилась о его душевном спокойствии, помогала вести дела. Ландау всегда работал лежа на тахте. Весь пол был усыпан исписанными бумагами — формулы, формулы, формулы. Бумаги постоянно терялись, Ландау злился. «Когда исчезнувшего листка нет ни под тахтой, ни под столом, ни под ковром, тогда я нахожу этот лист у него в кармане», — писала она. В мемуарах Кора писала, что прощала Ландау все, потому что слишком сильно любила  В начале войны секретарь парткома организации, где работала Кора, вызвал её и сказал: «У тебя сейчас одна очень серьезная партийная нагрузка — береги мужа. Ландау очень нужен нашей стране». В начале войны секретарь парткома организации, где работала Кора, вызвал её и сказал: «У тебя сейчас одна очень серьезная партийная нагрузка — береги мужа. Ландау очень нужен нашей стране».Они прожили вместе 34 года. «Моя первейшая обязанность — сделать тебя счастливой, — говорил Лев Ландау жене. — Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена». При этом он был сторонником открытого брака. Романы закончились только в 1962 году, когда Ландау чудом выжил после автокатастрофы. В тот же год он получил Нобелевскую премию, но работать уже не мог. На постоянный уход в больнице до и после операций требовались деньги, Кора отдала все, что было. (Надо сказать, что Ландау щедро помогал нуждающимся коллегам, оттого накоплений у семьи не было.) Красноречивее всего её записка сыну Гарику: «Сегодня на завтрак только чай, варенье, сухари. На обед то же самое. В школу не ходи, пока я не раздобуду денег». В 1968 году Кора стала вдовой. Книгу «Академик Ландау. Как мы жили», которой она посвятила 10 лет, раскритиковали как порочащую имя ученого. Большинство экземпляров первого издания (вернее, самиздата) было уничтожено. В послесловии говорилось: «Эти воспоминания я писала только самой себе, не имея ни малейшей надежды на публикацию. <…> Писала я только правду, одну правду». Мудрость Марии Харитон В 25 лет Юлий Харитон женился на актрисе Марии Жуковской, с которой прожил 47 лет. Современники вспоминали, что Мария была интересным собеседником, часто общалась со знаменитыми артистами и писателями. Харитон восхищался женой, очень её любил и называл не иначе как Мусенькой. А она звала его Люсенькой. Вскоре после свадьбы Мария оставила сцену. Её знание английского, французского и немецкого пригодилось для перевода «Журнала экспериментальной и технической физики», в издании которого участвовал Юлий Харитон. Юлий и Мария Харитон прожили вместе 47 лет.  В книге «Человек столетия. Юлий Борисович Харитон» приводятся слова научного сотрудника КБ‑11 Геннадия Соснина: «При его [Харитона] длительном рабочем дне и большой занятости производственными вопросами было удивительно, как ему еще и удается следить за открытыми публикациями в научных журналах. Но в этом деле ему много помогала его жена Мария Николаевна, которая, зная иностранные языки, читала много зарубежных журналов, рассказывала ему о прочитанном, а отдельные, особо интересные статьи рекомендовала ему». В книге «Человек столетия. Юлий Борисович Харитон» приводятся слова научного сотрудника КБ‑11 Геннадия Соснина: «При его [Харитона] длительном рабочем дне и большой занятости производственными вопросами было удивительно, как ему еще и удается следить за открытыми публикациями в научных журналах. Но в этом деле ему много помогала его жена Мария Николаевна, которая, зная иностранные языки, читала много зарубежных журналов, рассказывала ему о прочитанном, а отдельные, особо интересные статьи рекомендовала ему».Товарищ и сокурсник Харитона Александр Водопшин в книге «31 год, 2 месяца и 3 дня работы с академиком Ю. Б. Харитоном» пишет: «В ней сочетались большая доброта и сильная воля, но без всякого нажима над окружающими, большая принципиальность — без осуждения других. Мария Николаевна поражала глубоким знанием жизни, житейской мудростью. Разговоры были не на ходу, а обстоятельные, глубокие по смыслу. Она умела свободно общаться с любым человеком». Поддержка Анны Капицы 57 лет верной спутницей Петра Капицы была Анна Крылова. Познакомил их в 1926 году физик Николай Семенов. Дочь основоположника теории кораблестроения академика Алексея Крылова изучала в Париже археологию и искусство, бегала заниматься живописью на Монпарнас. Капица ненадолго приехал во Францию из Кембриджа. О первых днях знакомства Анна Капица вспоминала: «Мы были очень счастливы все вместе и много веселились. Ходили в маленькие ресторанчики и кабачки, в кино и музеи. ПЛ [Петр Леонидович] был веселый, озорной, любил выделывать всякие глупости, всякие штуки. Он мог, например, совершенно спокойно для развлечения влезть на фонарный столб посреди Парижа и смотреть на мою реакцию. Ему нравилось, что его выходки меня не шокируют и я принимаю вызовы с таким же озорством». Анна и Петр Капицы после свадьбы. Париж, 1927 год  Ещё отрывок из мемуаров: «Я поняла, что он мне никогда не сделает предложения. Я ему сказала: «Я считаю, что мы должны пожениться». Он страшно обрадовался. Тут мы и поженились». Свадебное путешествие получилось коротким. Капица скоро заскучал по своей лаборатории, и они тут же отправились в Кембридж. Анна поняла, что работа для мужа всегда будет на первом месте. Занятия искусством и диссертацию по археологии пришлось оставить. Много лет Анна Алексеевна была секретарем мужа, а когда его не отпустили из Москвы в Кембридж, стала «проводником интересов Капицы» в Англии — улаживала все дела, переписывалась с иностранными учеными и политиками. В её письме профессору Гарольду Ласки есть емкое определение: «Так случилось, что я стала женой «дела Капицы». После смерти супруга Анна занялась систематизацией и публикацией его архивов, создала музей и добилась присвоения Институту физических проблем имени Петра Капицы.

Путь: Харьков, Кембридж, арест, атомный проектПонедельник, 04 Декабря 2023 г. 23:55 (ссылка)

20 лет в ФЭИ и полвека в памяти коллег: неизвестный Лейпунский

Так вышло, что последние 20 лет жизни Александра Лейпунского (он родился в 1903-м и скончался в 1972-м) неразрывно связаны с Обнинском и Физико-техническим институтом, который до 1960 года именовался "Лаборатория "В". А до этого выходец из многодетной семьи учился на механика в Рыбинске, оттуда перебрался в Петроград и в 1921 году поступил в Политехнический институт на Физико-механический факультет, организованный академиком Иоффе. В 27-м - первая научная публикация, а в 28-м Лейпунский был направлен в Харьков, во вновь созданный Украинский Физико-технический институт. Там он работал старшим физиком, заместителем директора и директором УФТИ. Теперь об этом редко вспоминают, но именно в этом институте 10 октября 1932 года "высоковольтной бригаде" в составе К.Д. Синельников, А.И. Лейпунский, А.К. Вальтер и Г.В. Латышев впервые в СССР удалось расщепить атомное ядро. А затем - командировка без малого на полтора года в Каведишскую лабораторию Резерфорда (Кембридж, Англия). Цель - "практикум по радиоактивности, освоение автоматически работающей камеры Вильсона, работа с пропорциональными счетчиками Гейгера- Мюллера, методы работы с нейтронами и гамма-лучами". А еще поручение от наркома тяжелой промышленности СССР Григория Орджоникидзе "пригласить нескольких зарубежных физиков для работы в УФТИ". Вернулся из Кембриджа в сентябре 1935 года и вновь возглавил харьковский Физтех.  А в 1937-м - иcключён из партии с формулировкой "за потерю бдительности" и снят с должности директора института. В июне 1938 года арестован прямо в УФТИ, обвинен в оказании помощи врагам народа, защите коллег-ученых Ландау, Шубникова, Вайсберга и в том, что пригласил ("ввез") на работу в СССР иностранных ученых Хоутерманса и Ланге. Без малого два месяца провел в тюрьмах НКВД в Харькове и Киеве, освобожден в связи "с прекращением дела". Возвратился в свой институт, но уже только научным руководителем лаборатории… К руководству другом-коллективом - Институтом физики и математики Академии наук УССР - Лейпунского допустят только в 1944 году. И тогда же он станет научным консультантом Лаборатории №2 Академии наук СССР, которую возглавил ранее Игорь Курчатов. В 1946-1949 годах в новом для себя статусе заместителя начальника 9-го Управления МВД СССР по науке Александр Лейпунский участвует в создании физических исследовательских структур: института "А" и института "Г" (в Сухуми), Лаборатории "Б" (Касли, Челябинская область) и Лаборатории "В" на станции Обнинское в Калужской области. Все упомянутые институты-лаборатории создавались в рамках советского Атомного проекта для организации научно-технической деятельности ученых и специалистов, приглашенных и вывезенных в СССР из Германии. В декабре 1949 года, когда в СССР уже состоялось испытание первой атомной бомбы, и Лейпунский получил орден Ленина за участие в этих работах, он направляет на имя Курчатова доклад "О воспроизводстве делящихся материалов", в котором обосновывает необходимость начала работ по реакторам на быстрых нейтронах. И с этого рубежа Лаборатория "В" становится основным и единственным местом его работы на все оставшиеся годы. Сначала здесь изучали возможность создания "урановой машины с обогащенным ураном и легкой водой", дающей энергию "в технически применимом количестве". Потом, по прямому предложению Лейпунского, занимались выяснением проблем, "связанных с модельными опытами на урановых котлах с бериллием как тормозящим веществом". За 22 года работы здесь научным руководителем - по сути и по должности - Александр Ильич Лейпунский создал выдающуюся научную школу в области ядерной физики, реакторных технологий и техники. Яркими её представителями стали И.И. Бондаренко, Б.Ф. Громов, О.Д. Казачковский, П.Л. Кириллов, Л.А. Кочетков, В.А. Кузнецов, В.В. Орлов, В.Я. Пупко, В.И. Субботин, Г.И. Тошинский, М.Ф. Троянов, Л.Н. Усачев, В.В. Чекунов… Оригинал текста и фото: Александр Емельяненков, 'Российская газета' - 4 декабря 2023

Кончина С.С. Герштейна /официальный некролог/Среда, 22 Февраля 2023 г. 23:33 (ссылка)

Семён Соломонович Герштейн 13.07.1929 – 20.02.2023 20 февраля 2023 года на 94 году ушёл из жизни выдающийся советский и российский физик-теоретик Семён Соломонович Герштейн. Семён Соломонович родился 13 июля 1929 года в Харбине в семье советских граждан Соломона Абрамовича Герштейна и Эммы Моисеевны Менделевич. В 1936 году его семья переехала в Москву. В 1946 году С.С. Герштейн окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на физический факультет МГУ. После окончания отделения ядерной физики физфака МГУ (1951), несмотря на усилия его научного руководителя А.А. Власова, пытавшегося оставить его в университете, С.С. Герштейн получил распределение учителем в школу в село Белоусово Калужской области, где проработал до 1954 года. В 1952 году, сдав экзамены теорминимума Л.Д. Ландау, поступил в аспирантуру Института физических проблем, став последним, у кого Л.Д. Ландау лично принял экзамен теорминимума. По рекомендации Л.Д. Ландау, С.С. Герштейн был направлен к Я.Б. Зельдовичу, изучавшему изменения бета-распада при окружении «голого» нуклона пионной «шубой». Итог этой работы стал первой публикацией Семёна Герштейна, впоследствии многократно цитируемой как «гипотеза сохранения векторного тока» в слабых взаимодействиях . В 1958-1960 гг. Семён Соломонович работал в Ленинградском физико-техническом институте, а затем был принят на работу в Лабораторию теоретической физики ОИЯИ в Дубне. Там продолжилась и окрепла их многолетняя дружба с Анатолием Алексеевичем Логуновым, ставшим в 1963 г. директором нового Института физики высоких энергий в Протвино и пригласившим Семёна Соломоновича вместе с несколькими другими теоретиками из ОИЯИ для работы в Секторе (ныне Отделе) теоретической физики ИФВЭ. С тех пор жизнь и научная работа Семёна Соломоновича была неразрывно связана с ИФВЭ. В этот период начинает складываться научная школа С.С. Герштейна, из которой вышли многие известные физики-теоретики в самых разных областях современной фундаментальной физики: от теории элементарных частиц до астрофизики и космологии. В Институте физики высоких энергий Семён Соломонович принимал активное участие в разработке многих экспериментов. В период с конца 1970-х гг. он принимает активное участие в разработке проблем, связанных с физикой тяжёлых кварков. Результаты, полученные на этом направлении им и его учениками, оказали сильное влияние на экспериментальные исследования в ЦЕРНе, Фермилабе и других зарубежных центрах и до сих пор обильно цитируются. Вместе с А.А. Логуновым им написан ряд основополагающих работ по релятивистской теории гравитации («РТГ»). В 1984 г. С.С. Герштейн избирается членом-корреспондентом по Отделению ядерной физики АН СССР, а в 2003 г. становится действительным членом Российской академии наук по Отделению физических наук. В течение многих лет Семён Соломонович читал лекции по квантовой механике и теории поля в МФТИ, снискав славу одного из самых популярных лекторов и открыв дорогу в большую науку многочисленным дипломникам и аспирантам. Активный член редколлегии журнала РАН «Природа», С.С. Герштейн написал ряд увлекательных статей по истории современной физики, а также научно-популярного жанра. Плодотворная научная и общественная работа Семёна Соломоновича отмечена государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «Почёта», Почетной грамотой Президента РФ, международными премиями ОИЯИ имени Б.М. Понтекорво и ИТЭФ имени И.Я. Померанчука и Золотой медалью имени Л.Д. Ландау. Светлая память о Семёне Соломоновиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам Семёна Соломоновича. Коллектив и дирекция НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ

|

|

|

LiveInternet.Ru |

Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |