|

|

ИСИДА В ЭПОХУ СИНКРЕТИЗМАПонедельник, 01 Июня 2020 г. 19:50 (ссылка)

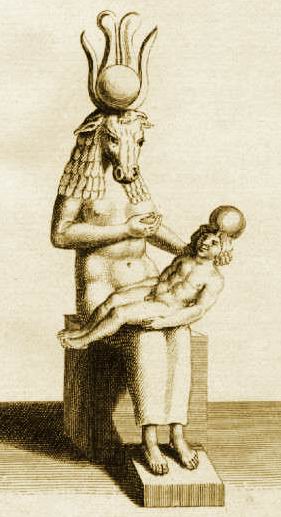

А.А. Захаров «2. Владычица небес, будь ты Церерою, благодатною матерью злаков, что, вновь дочь обретя, на радостях упразднила желуди — дикий древний корм, — нежную, приятную пищу людям указав, ныне в Элевсинской земле ты обитаешь;² будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном,³ морем омываемом, почет получаешь; будь сестрою Феба, что с благодетельной помощью приходишь во время родов и, столько племен взрастившая, ныне в преславном эфесском святилище чтишься; будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас наводящею, что триликим образом своим натиск злых духов смиряешь и над подземными темницами властвуешь, по различным рощам бродишь, разные поклонения принимая. О, Прозерпина, женственным сиянием своим каждый дом освещающая, влажными лучами питающая веселые посевы и, когда скрывается солнце, неверный свет свой нам проливающая; как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, в каком бы обличии ни надлежало чтить тебя… __________________________________ [2] Ἐλευσίς (-ῖνος) ἡ Элевсин, город к сев.-зап. от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны. HH., Pind., Her. [3] Πάφος ἡ Пафос, город на юго-зап. побережье Кипра с известным храмом Афродиты Пафии (Ἀφροδίτη Παφίη) Hom., HH. Такое разнообразие функций естественно повлекло к тому, что поклонниками египетской богини в греко-римском мире явились самые разнородные классы общества. Напрасно римские магистраты не раз разрушали храмы Исиды в Риме (в 59, 53, 50, 48 до н.э., при Тиберии), самая повторность этих разрушений показывает чрезвычайную живучесть культа и то, что он отвечал каким-то влечениям римского общества, а таковыми было недовольство как прежними, безлично действующими божественными силами исконной римской религии, так и художественно прекрасными богами греческого Олимпа. Египетский культ обещал загробное блаженство, и на это обещание массами стремились люди того времени, преимущественно женщины, которые готовы были на что угодно, лишь бы заслужить милость богини. Ювенал так описывает одну из ее поклонниц, которая: «В реку замерзшую сходит, разбивши кору ледяную, Расцвета своего культ Исиды и связанных с нею египетских божеств Осириса, и особенно Сераписа, достигает в начале III в. н.э., позднее начинается возвышение сирийских Ваалов и персидского Митры, а еще позднее христианство начинает свою борьбу против всех языческих культов, борьбу, которая вызвала у автора «Сивиллиных оракулов» такие горькие жалобы на упадок древнего благочестия: «Трижды печальна стоишь ты над Нилом, богиня Исида, __________________________________ [4] Ἀχέρων (-οντος) ὁ Ахеронт, болотистое место возле Мемфиса, на западном берегу Нила. Умершая, как отдельная богиня, Исида многие подробности своего культа и обрядов передала христианству. Уже довольно давно отметили сходство между стилем тех мест вышеназванного романа Апулея, в которых описывается культ Исиды, и стилем отцов церкви: «речи составляют ткань странно перемешанных метафор из абстрактных существительных и обременены эпитетами; жрецы составляют «священное воинство»; Рим — святой город» и т.д. Что терминология иудейских и христианских писаний совпадает по настроению и отдельным выражениям с вышеприведенными молитвами к Исиде вполне понятно, если припомним, как много взято было из иудейства в христианство, с одной стороны, а в культ синкретистических божеств — с другой. Но влияние культа Исиды сказалось и в ритуале: троекратные в продолжение дня службы в Исейонах (Ἰσεῖον) напоминают христианские богослужения. Можно отметить большое сходство между исиастическим и христианским духовенством или между отшельниками Серапеума в Мемфисе и христианскими монахами — посвящение, обеты, тонзуру (tonsura, стрижка) у духовенства, посты, покаяние мы находим в обоих культах. Культ Исиды уже знал белую одежду жрецов, святую воду, фимиам и возжение светильников. Систр доныне употребляется при религиозных обрядах в Абиссинии. Приношения (ex voto) Исиде напоминают такие же приношения Мадоннам в католических церквах. Внутренность храма Исиды в Филе до сих пор имеет следы гвоздей, при помощи которых прикрепляли одежду на каждую фигуру Исиды, подобно тому как многие изображения Мадонны имеют такие же demirobes, прикрепляющиеся к стене. В эфиопской литературе мы встречаем прямое отождествление Девы Марии и Исиды. Так в эфиопской апокрифической легенде пророка Иеремии мы читаем: «Пророк Иеримия сделал следующее указание египетским жрецам: «Ваши божества поколеблются и все дело рук человеческих сокрушится, когда в Египет придет Дева со своим Младенцем, сыном Божиим». Поэтому они почитают Деву, которая родила, помещают ее сына в ясли и распростираются перед ним». Привычкой к культу Исиды, может быть, объясняется и особое рвение древне-египетской церкви в деле установления почитания Божией Матери, так как в коптских календарях каждое двадцать первое число полагаются праздники Богоматери. В католических странах многие эпитеты Исиды были перенесены на Деву Марию. Связь между культом Девы Марии и богини Исиды можно проследить и в заимствовании христианством у древних египтян изображений богини, сидящей и кормящей младенца, хотя, отметим мимоходом, аналогичное изображение мы встречаем еще в Индии. Это Деваки, кормящая Кришну, восьмую аватару Вишну. В Западной Европе мы находим несколько аутентичных изображений Исиды с младенцем, считающихся за образа Богородицы. Таково изображение в церкви св. Урсулы в Кельне; в Швейцарии, в Энзидельне (Einsiedeln), в бенедиктинском аббатстве изображение Исиды из черного дерева почитается как чудотворный образ Богоматери, подобное же изображение есть в кафедральном соборе в Пюи (Puy) и в Альтэттинге (Alt-Oettingen) возле Зальцбурга. Некоторые исследователи думают найти следы культа Исиды и сказаний о ней в житиях иных христианских святых; так Узенер доказывает, что св. Пелагия является перенесением в христианство Афродиты Пелагии (Πελάγια, «морская»), к которой примыкает Ἶσις Πελάγια. Л.Конради отмечает черты легенды об Исиде и Осирисе в житиях св. Онуфрия, св. Екатерины и св. Павла Фиваидского, а Сэнтив видит в культе Исиды основу сказаний о св. Женевьеве. Возможно, что можно было бы указать еще более точек соприкосновения между культом Исиды и Девы Марии, если бы до нас дошли богослужебные книги античных религий эпохи синкретизма, но христианство так старательно уничтожало их, что мы не имеем ни одного «служебника» того времени. Отрывок астрологического сочинения, изданный Дитерихом, как литургия Митры, едва ли является таковой по заключению лучшего знатока митраизма Фр. Кюмона. К религиозной литературе синкретизма относятся два посвящения Исиде, в которых богиня в первом лице излагает свою сущность и перечисляет свои функции, подобно тому, как делает она в романе Апулея. Мы приведем одну из этих надписей, написанную гекзаметром (J.G., XII, fasc. V, pars I, № 379): Нильской долины царица, одетая в льняную столу, __________________________________ [5] Βούβαστις, -ιος ἡ Бубастис, город на юго-востоке дельты Нила (у Пелусийского рукава Нильской дельты) Her. Этот памятник нельзя, конечно, назвать молитвой или воззванием к богине, но он интересен как текст, доказывающий знакомство греков с разными сторонами деятельности египетской богини. Самое обстоятельное и интересное обращение к Исиде мы имеем в недавно изданном папирусе из Оксиринха (Oxyr. Pap. № 1380), которого перевод мы и даем, так как он на русском языке не был еще опубликован. Текст памятника дошел до нас не в целом виде; не хватает начала и конца, есть пробелы и в середине; по характеру письма документ следует отнести ко II в., эпохе Траяна или Адриана. Сохранившийся отрывок распадается на две части; первая часть (строки 1-119) содержит список имен и титулов Исиды, вполне оправдывающий ее прозвище «многоименная». Сначала перечисляются прозвища богини в городах и номах Египта, причем список содержит лишь упоминания местностей Дельты. Гренфель и Хэнт, издавшие папирус, думают, что перечисление городов Верхнего Египта было в утраченном начале памятника. Затем идет такое же перечисление прозвищ Исиды и отождествление ее с разными божествами в других частях света. Вторая часть (строки 119-142) начинается с перечисления ряда эпиклес, с 142 строки до конца идет прозаический гимн в честь богини в различных аспектах ее божественной мощи. Текст, по мнению издателей, по-видимому, базируется на египетских документах, подобных тем, из которых Бругш собрал список египетских прозвищ Исиды. ПАПИРУС ИЗ ОКСИРИНХА I столбец. [Призываю тебя … в Афродито]поле Оне[… в] доме Гефеста […]хмевнис; [в …]офис Бубастис […] называемую; в Летополе Великом единую (μίαν), […]иос; в Афродитополе Просопитском начальницу флота (στολαρχείδα), многоόбразную (πολύμορφον) Афродиту; в Дельте подательницу радости (χαριτοδώτειραν); в Каламисе кроткую (ἠπίαν); в Керене нежнолюбящую (φιλόστοργον); в Никии бессмертия подательницу (ἀθάνατον δότειραν); в Иерасе […]афроихис; в Момем[фисе прави]тельницу (ἄνασσαν); в Псохимисе приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Милоне правительницу; в Ке[…]кулемисе […]тин; в Гермополе прекрасновидную (καλλίμορφον), священную (ἱεράν); в Навкратисе безотчую (ἀπάτειραν), радостную (εὐφροσύνην), спасительницу (σώτειραν), всемогущую (παντοκράτειραν), величайшую (μεγίστην); в Нитине Гинекополитском Афродиту; в Пефриме Исиду правительницу, Гестию госпожу всей страны; II столбец. В Эс[…]н, Геру божественную […]; в Буто искусную счетчицу (λογιστικήν), в Тонисе любящую (ἀγάπην) […] времени и […]; в Саитском номе победительницу (νικήτηριαν) Афину, нимфу; в Нибео […]; в Кене Радостную; в Саисе Геру, правительницу совершенную; в И[сейоне Иси]ду; в Себенните рассудительную (ἐπίνοιαν), повелительницу (δυνάστιν), Геру святую; в Гермополе Афродиту, царственную благочестивую (βασίλεισσαν ἁγείαν); в Диосполе Малом правительницу; в Бубасте всевышнюю (ἄνω); в Гелиополе Афродиту; в Атрибе Мать справедливую (Μαῖαν ὀρθωσίαν), в Иере Фтемфтутийской лотосоносную (λωτοφόρον); в Теухии благочестивую госпожу; среди Буколов Майю (Μαῖαν); в Ксоисе всевышнюю (ἄνω), возвещающую (χρησμῳδόν); в Катабатме Провидицу (πρόνοιαν); в Апее Разумную (φρόνησιν); в Левко-Акте Афродиту Мухис (Μοῦχιν) Эсеремфис (Ἐσερέμφιν); в Фрагурополе […]фис; в Хоатине победительницу (νεικήτριαν); III столбец. в […] искусную в писаниях (γραμματεικήν) […; в Кино]поле Бусиритском Праксидику (Πραξιδίκην, «вершительницу справедливости»); в Бусириде благую Тюхе (τύχην ἀγαθήν); в Гермополе Мендесийском предводительницу (ἡγεμονία); в Фарбете прекрасновидную (καλλίμορφον); В Исидии Сетроитском мужезащитницу (ἀνδρασώτειραν); в Леонтополе благую змею (ἀσπίδα ἀγαθήν); в Танисе прелестновидную (χαρειτόμορφον); в Схедии рассудительную (ἐπίνοιαν); в Гераклее владычицу морскую (πελάγους κυρείαν); в Канобе, в честь которой […] был основан; в М[…]енестии величайшем коршуновидную (γυπόμορφον) Афродиту; в Тапосире Тавестис, Геру подательницу (δώτειραν); на острове Несос быстропобедную (ταχυνίκην); в Певкестиде кормчую (κυβερνήτιν); IV столбец. в Мелаиде многоόбразную; в Менуфе воинственную; в Метилитском номе Кору; в Харикее Афину; в Плинтине Гестию; в Пелусии приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Касийской области Тахнипсис (Ταχνῆψιν); в Гекрегмате Исиду спасительницу (σώζουσαν); в Аравии великую божественную (μεγάλην θεόν); на Несосе дающую победу на священных играх (ἱερωνικοτελοῦσαν); в Ликии Лето; в Мирах Ликийских заботливую освободительницу (κεδνήν ἐλευθερίαν); в Книде отражающую нападения (ἄφεσιν ἐφόδων), указующую (εὑρέτριαν); в Кирене Исиду; на Крите Диктинну (Δίκτυννα — «Охотящаяся с сетями», эпитет Артемиды); в Халкедоне Фемиду; в Риме воительницу (στρατίαν); на Кикладских островах три естества имеющую Артемиду (τριφυήν Ἄρτεμειν); на Патме молодую (νέα) […]; на Пафосе непорочную, божественную, кроткую (ἁγνήν, δία, ἤπια); на Хиосе шествующую (στίχουσαν); на Саламине взирающую (κατόπτιν); на Кипре всещедрую (πανάφθονον); в Халкидике благочестивую (ἁγίαν); в Пиерии зрелую (ὡραίαν); в Азии почитаемую на перекрестках (τριοδεῖτιν); в Петре спасительницу (σώτειραν); в Гипсиле величайшую (μεγίστην); V столбец. в Риноколурах всевидящую (παντόπτιν); в Дорах дружелюбную (φιλίαν); в Стратоновой башне Элладу добрую (Ἑλλάδα ἀγαθήν); в Асколоне сильнейшую (κρατίστην); в Синопе многоименную (πολυώνυμον); в Рафии госпожу (δυνάστιν); в Триполе справедливую (ὀρθωσίαν); в Газе преисполненную (εὐπλέαν); в Дельфах доблестнейшую (ἀρίστην), прекраснейшую (καλλίστην); в Бамбике Атаргатис (Αταργάτει); во Фракии и на Делосе многоименную; у амазонок воинственную; у индийцев Майю; у фессалийцев луну (σελήνην); у персов Латину (Λατείνην); у магов⁶ Кору, Тапсеусис (Θαψεῦσιν); в Сузах Нанию (Νανίαν); в Сирофиникии богиню (θεός); в Самофракии волоокую (ταυρῶπις); в Пергаме владычицу (δεσπότις); в Понте пречистую (ἀμίαντος); в Италии божественную любовь (ἀγάπην θεῶν); на Самосе священную (ἱεράν); в Гелеспонте дарующую таинства (μύστειν); в Минде божественную (δίαν); в Вифинии Елену (Ἑλένην); на Тенеде солнца имя⁷ (ἡλίου ὄνομα); в Карии Гекату; в Троаде и Диндиме Т[…]вию, Палентру (Παλέντραν), неприступную (ἀβείβαστον) Исиду; в Берите Майю;⁸ в Сидоне Астарту; __________________________________ [6] Μάγοι οἱ маги (одно из шести племен, из которых образовался мидийский народ) Her. [7] Возможно имеется в виду эпитет Аполлона — Феб, и равнозначный ему эпитет Артемиды — Феба. Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch. Φοίβη ἡ Феба, «сияющая, сверкающая», эпитет Артемиды. [8] В тексте стоит имя Μεαν, в пояснительной ссылке дается, якобы, равнозначное имя Μαῖαν. Сочетание αι дает звук [e], и в зависимости от ударения имя Μαῖα читается либо Майя, либо Мея. Μαῖα, ион. Μαίη ἡ Мея или Майя (дочь Атланта и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса Гермеса) Hes., Aesch., Soph. μαῖα ἡ 1) (ласковое обращение к старым женщинам) мать, матушка Hom., Arph. 2) мать, мама (ἰὼ μ. γαῖα! Aesch. — о, мать-земля!) 3) мамка, кормилица Hom., Eur. VI столбец. в Птолемаиде разумную (φρονίμην); в Сузах при Эритрейском море Саркунис (Σαρκοῦνιν); ту, которая самая первая толкует в пятнадцати постановлениях; властительница вселенной; смотрительницу и руководительницу; морских и речных устьев госпожу; искусную в писаниях и счете; рассудительную; ту, которая и Нил по всей стране ведет; чей териоморфный образ прекрасней других богов; имеющую в Лете (Λήθη)⁹ радостный лик; руководительницу муз; многоокую; на Олимпе пригожую богиню; прекраснейшую и нежно любящую; в собраниях исполненную легкости; в празднествах кружащуюся; проводящую прекрасные дни в изобилии; […] божественного Гарпократа;¹⁰ среди богов — вседержительницу, гнушающуюся ненависти; истинную яшму дуновения и жизни диадему; ту, из которой образы и существа всех богов имени твоего __________________________________ [9] Λήθη, дор. Λάθᾱ ἡ Лета (дочь Эриды, богиня забвения Hes.). [10] Ἁρποκράτης ὁ младенец Гор (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd), сын Исиды. VII столбец. имеющую преклоняются. Госпожа Исида, величайшая из богов, прежде зовомая Ио, Сотис. Ты господствуешь над воздушными явлениями и запредельным. Ты изобретаешь и […] ткать. Ты, чтобы здоровые женщины с мужчинами сожительствовали, желаешь. Все старейшины в […] воскуряют фимиам. Все молодые […] в Гераклеополе обращаются к тебе, дабы обустроить страну. Взирают на тебя согласно клятве призванные, из которых […] согласно достоинству 365 сопоставленных дней. Нежна и миролюбива милость твоих двух повелений. Солнце с восхода до заката ты двигаешь и все боги радуются. При восхождении светил неустанно поклоняются тебе туземцы, и все священные животные и святилище Осириса радостными становятся, всякий раз как произносится имя твое. […] демоны послушными тебе делаются. VIII-XII столбец. (приводим лишь связные фразы, опуская все испорченные места). Гибель даешь ты, кому хочешь, погибших же возвеличиваешь и все очищаешь; всякий день для радости ты предназначила […]. Ты всего влажного, и сухого, и холодного, из чего все состоит, открывательницей всего являешься; ты брата своего одна вывела снова на свет, руководя прекрасно и, как следует, совершив погребение; […]. Предводительница диадем; увеличения и упадка и […] госпожа […] Исейоны во всех городах на вечные времена ты поставила, и всем законы и год совершенный передала […]. Ты сына своего Гора-Аполлона повсюду господином новым всего мира и […] на вечное время поставила. Ты женщинам равную силу с мужчинами сделала […]. Всего ты госпожа во веки […]. Ты над ветрами, и громами, и молниями, и снегами власть имеешь; ты госпожа войны и начальствования, легко губишь верными советами; ты великого Осириса бессмертным соделала, и всей стране […] передала религиозные обряды […]. Ты и света, и пламени госпожа […]». _____ Мы не станем сейчас входить в разбор намеков на разные мифы, связанные с Исидой в этом тексте, тем более, что многие из них нам плохо известны или даже совершенно незнакомы, но нам хотелось бы обратить внимание на самую внешнюю форму данного текста. Несомненно он был составлен жрецами для употребления при богослужении, и до известной степени правы те, кто видит в нем прототип акафиста; во всяком случае он является одним из памятников, указывающих на то, как египетские божества и верования причудливо сплетались в эпоху синкретизма с верованиями народов классического мира и подготовляли почву для гностицизма, с одной стороны, христианства — с другой. The Oxyrhynchus papyri _______________________________

ДЕВА-МАТЬВоскресенье, 12 Мая 2019 г. 20:46 (ссылка)

С. Иванов «Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Протоевангелие Иакова подтверждает и дополняет данные канонических евангельских текстов о деве. На базе догматических текстов и Священного Предания Церковь восприняла доктрину о девственности и после родов. Но эта доктрина (post partum) не была воспринята однозначно всеми отцами церкви. Тертуллиан и Иовиниан высказали свои сомнения по поводу этой идеи. Впоследствии доктрину защитили отцы церкви, в результате чего был воспринят термин «Приснодева», официализированный на Пятом Вселенском соборе в Константинополе. С начала IV в. общепринятой стала формула: «Девой зачала, девой родила, девой осталась». Учение о приснодевственности Марии было создано в ответ на отрицание девственности также представителями гностицизма, конкретнее, Керинфом. Арианство отрицало культ Богородицы. Похожие взгляды были восприняты и в различных направлениях македонианства, ставшего наследником арианства. Они распространялись всю вторую половину IV века и в начале V в., но официально их осудили лишь на Третьем Вселенском соборе. Дискуссия между отцами церкви шла не только по вопросу о сути непорочного зачатия, но и о сохраненной девственности после рождения Христа. Зороастризм тоже разрабатывал мотив о Партеногенезе. Идеи о девственной матери и непорочном зачатии присуствуют и в митраизме. Чтобы доказать свою тезу, мы рассмотрим последовательно образы богинь Анахиты и Виспы-Таурваири — матери Саошианта (Саошьянта). Подобно Богородице и Исиде, девственная Анахита зачала Митру от бога и даже после его рождения осталась непорочной. Рассуждая об этом, нам следует остановиться и на параллелях между иранскими религиозными концепциями и христианством. Концепция о девственнице, которая родит Спасителя, является чрезвычайно древней, и она засвидетельствована в иранской религиозной литературе, созданной в первом тысячелетии до нашей эры. Как мы уже отметили, культ Богородицы зародился гораздо позже этого периода и адаптировал многие из идей зороастризма — партеногенез, зачатие девственницы от бога и идею о святой матери. Современные исследования митраистской проблематики раскрыли связи между богом Митрой, богиней Анахитой и Партеногенезом. Были приведены и новые доказательства в пользу теории рождения бога Митры от девственной матери Анахиты — идентичной с евангельскими рассказами о зачатии Девы Марии и рождении Христа. В армянских источниках сохранилась легенда о рождении Митры от девственной матери. В древней Армении митраизм был широко распространенной религией, в чьих источниках мы обнаруживаем версию мифа, согласно которой бог Митра родился от связи между Ахурой Маздой и смертной женщиной. Армянский автор Елисей (Егише) Вардапет отмечает, что Митра рожден женщиной и был сыном верховного маздеистского бога Ахуры Мазды. Некоторые сведения мы обнаруживаем в уже упомянутой «Истории» Езника Кохбаци (Eznik de Kolb) (Ezn., Refut. of the Sec., II, 8). Автор подробно описал зурванистскую ересь и отметил тот факт, что Ахура Мазда погибнет, но его потомство, рожденное девицей, выживет и победит Анхра-Майнью. Несмотря на то, что в авестийской литературе мы не обнаруживаем прямых сведений о зачатии Митры, за исключением сведений в «Михр-Яшт» (Yt. 10:1), полностью посвященном Митре, в котором содержится информация о том, что Митра был создан Ахурой Маздой. С учетом того факта, что значительная часть авестийских религиозных памятников не сохранились до наших дней, существует довольно большая вероятность того, что армянские авторы пользовались оригинальными персидскими текстами (недошедшими до нас), описывающими рассматриваемый мотив. Дискуссионным является также вопрос о фигуре девственной матери Митры. Опять же в армянских источниках упоминается о том, что она была смертной женщиной, но такие ученые, как П.Набарз и Д.Мердок придерживаются мнения, что речь идет о персидской богине Анахите, приводя многочисленные аргументы в защиту своего утверждения. Анахита, богиня воды, земли и плодородия, символизирует чистоту и непорочность, ее имя Ardvi Sura Anahita было эпитетом непорочности. Культ богини является чрезвычайно древним, он засвидетельствован в первом тысячелетии до нашей эры. В армянской мифологии Анаит (Анахита) была супругой верховного бога Арамазда (Ахуры Мазды) и известна эпитетами «Златорожденная», «Золотая мать» и «Целомудренная мать». Архетипом богини Анахиты является Великая богиня-мать, почитаемая в районе Ближнего Востока с глубокой древности. Очень часто Анахиту идентифицировали и с матерью богов — эпитет, которым часто называли также фригийскую богиню Кибелу. В древних мифах мы наблюдаем следующий парадокс: даже после родов богиня оставалась девственной, сам процесс зачатия был скорее воображаемым актом с неравноценным партнером. Это аналогия с непорочным зачатием Девы Марии, реализованным божественным промыслом. Соответственно, мы обнаруживаем следы древнего космогонического мифа о соитии неба и земли, который позже был адаптирован христианством. Существует глубокое сходство между обработкой земли земледельцами и сексуальным актом.⁴ В Библии мы также обнаруживаем косвенные сведения о связях между небом и землей. По мнению С.Бенко, в космогоническом акте творения, Мария является олицетворением Земли, а Бог — Неба. _____________________________ [4] ἄροτος, v. l. ἀροτός (ᾰ) ὁ 1) земледелие, пахота Hes., Her., Plut.; 2) деторождение (ἐν γυναικί Plat.; παίδων Men., Luc.); 3) время сбора плодов, уборка, жатва Hes., Plut.; 4) урожай, сбор Soph.; 5) потомство, дети Eur.; 6) год (δωδέκατος Soph.). Самую тесную параллель между образом Богородицы и Виспой-Таурваири обнаруживаем в Авесте. Виспа-Таурваири и Дева Мария. В отличие от египетской религии и митраизма, зороастризм представляет образ девственницы, родившей спасителя, как смертную женщину, какой была и Дева Мария. Мотив о смертной девушке перешел сначала в иудаизм через контакты еврейских богословов с зороастрийской религией (во время персидского владычества), а позже был аккумулирован и адаптирован христианством. Зороастрийская литература подробно описала чудесное зачатие, которое произойдет в воде с девушкой, не знавшей мужчины, а тело ее сына будет похоже на солнце, а царская слава и хаварена всегда будут сопутствовать ему. В Авесте подробно описан акт непорочного зачатия и отмечены имена трех Саошьянтов — Ухшьят-Эреты, Ухшьят-Немы и Астват-Эреты, и их матерей — девиц Вангху Федрихи, Эрдат-Федрихи, Виспа-Таурваири (Yt. 13:142). После смерти пророка Заратустры семя хранилось в священном озере Кансава, и его стерегла богиня Анахита по приказу бога Нерьосанга (Bundh. 73). В священном озере через интервал в три тысячи лет последовательно должны были искупаться три девы, которым суждено зачать священное потомство Заратустры (Yt. 19:91-95). Аналогии с библейскими текстами бесспорны, а влияние зороастризма на христианство очевидно. И Дева Мария, идентично Виспе-Таурваири, зачала непорочно, а ее сын Иисус, подобно Саошьянту, получит царскую славу. Из указанных фактов можно сделать вывод о том, что идея о постоянной девственности в христианской религиозной концепции сформировалась относительно поздно (IV в.) под влиянием Священного Предания. В языческих религиях она существовала с глубокой древности (IV-III тыс. до н.э.) и прошла сложный путь развития для того, чтобы оказать сильное воздействие на мариологию.⁵ _____________________________ [5] Мариология [от Μαριὰμ (Мария) и λόγος (слово, речение)] — раздел догматического богословия в католической и протестантской теологии, касающийся Девы Марии. В православном святоотеческом богословии автономная мариология отсутствует. Учение о Пресвятой Богородице существует у святых отцов только внутри христологии, а не как некий самостоятельный особый раздел антропологии, посвященный Святой Деве. ПАРАЛЛЕЛИ В ИМЕНАХ И ЭПИТЕТАХ ИСИДЫ И ДЕВЫ МАРИИ Дева Мария, аналогично Исиде и Анахите, получила название «Божия матерь». Писатель Апулей в своем романе «Золотой осел» (Apul., Metam., XI, 3-5) описал эпизод, в котором Луций встретился с богиней Исидой и разговаривал с ней. В этой истории попавший в беду римлянин Луций вознес молитву о помощи Исиде, которую называл Небесной Царицей [т.е. Луной], потом попал в плен сна и получил сновидение. В какое-то мгновение явилась замечательно красивая женщина, которая поднялась над морем, одетая в покрывало, обсыпанное звездами и луной. Женщина стала объяснять юноше, что она мать всех и королева мертвых и бессмертных. Она призналась, что известна под многими именами, одним из которых является Исида — мать богов, явившаяся перед ним в ответ на его молитвы. В этом отрывке параллели между Девой Марией и богиней Исидой очень тесные. Поскольку христианская церковь тоже прославляет Деву Марию Небесной Царицей (лат. Regina Coeli) и матерью Бога (Богородицей, Богоматерью). В трудах святых отцов церкви и христианской иконографии Дева Мария официально получила титул «Небесная царица». В специальной энциклике «Ad Caeli Reginam», изданной папой Пием XII, указано, что Мария названа «Небесной Царицей», так как ее сын, Иисус Христос, является царем Израиля и царем Вселенной. Св. Ефрем называл Марию «госпожой» и «царицей». Отцы церкви и апологеты христианства постепенно начали воспринимать этот титул. Основные тезисы мариологии, разработанные на Эфесском соборе, определяли Марию, как «Царицу Рая» и Божию матерь. Этот процесс представлен лучше всего в иконографии западноевропейского искусства, представляющего Богородицу в царственном облике на троне, со скипетром, а ангелы возлагают на ее голову корону. Из перечисленных фактов можно сделать заключение о том, что культы Исиды и Девы Марии были адаптированы к новым условиям и обрели новые функции и эпитеты. Дева Мария приняла все имена и эпитеты, первоначально принадлежавшие Исиде, в ее культ также были включены множество функций и аспектов древних богинь и мифологических персонажей, в числе которых Анахита и Виспа-Таурваири, Диана и др. Постепенно Дева Мария превратилась в мать Иисуса, бога и царя, который спасет человечество в конце дней. Новые лингвистические исследования дают основание религиоведам установить прямую связь между личным именем Богородицы и египетскими божественными эпитетами. Египетская цивилизация оказала сильное культурное влияние на семитские народы, соответственно, и на иудеев. Это влияние четко заметно в еврейской религии, культуре и системе имен. В этом аспекте Д.Мердок подробно рассматривает гипотезу о египетском влиянии на выбор имени Мария в иудейской мифологии. В древности существовала древняя дохристианская богиня Mery, почитаемая в Индии, на греческом острове Кипре и басками. Имя Mery (егип. mry) встречается также в египетских священных текстах. В египетской религии эпитет mry означал любовь и точнее всего подходил Исиде, олицетворявшей любящую мать.⁶ Эпитет mry встречается в титулатуре ряда персонажей в древнем Египте — божеств, царей, священников, например: Mry-tȝwy, Mry-Ἰmn-stp, Mry-Ἰtn, Mry-kȝ Rˁ, Mry-nṯr и пр. В надписях храма в Абидосе Сети I назван «Мер-н-Птах» (Sty-mr-n-Ptḥ), а также «Мер-Сокар» (mr Skr), «Meр-Гор» (mr Ḥr) — эпитет mry был закреплен и за богами Анукетом, Хекетом, Кнумом, Птахом, Сокаром, Тотом и др. Даже сам Египет назывался Ta-mery (егип. tȝ-mry) — «любимой землей». Альфред Видерманн перевел слово mry в самых общих чертах, как «любящий/ая или любимый/ая». Как известно, богиня Исида слыла тем, что дарила любовь верующим, которые были ее любимыми детьми. Эта гипотеза четко контрастирует с общепринятым мнением о происхождении имени Мария (Mary в переводе с иврита — бунт). Но в области этимологии возможны различные толкования. Вполне возможно, что форма Мириам была одним из многих вариантов египетских имен, начинающихся с mry. Теорию о египетском влиянии на имя Марии поддерживали известный египтолог д-р Гарднер, который также подтверждал аналогии между еврейским именем Мириам, египетским эпитетом Mrt - Mery - Marye. ______________________________ [6] mr(y) — любовь, желание, желать, любить. Также обращает на себя внимание греческое название звезды Сириус — Mαίρη («Мерэ»), которая считалась звездой Исиды (и отождествлялась с ней). μαῖρα, ион. μαίρη ἡ звезда Сириус Anth. Сочетание αι произносится как «э» или «е» (αίμα, «эма» — кровь). А буква η (τὸ ἦτα — «эта»), 7-я буква греч. алфавита, с середины II в. н.э. стала произноситься как [ί]. Т.е. слово Mαίρη, со II в. стало читаться как «Мери». В Римскую эпоху Исиду часто называли Stella Maris, т.е. Морская звезда; такой же эпитет христиане в течение долгого времени использовали по отношению к Деве Марии, о чем свидетельствует Джеймс Фрезер: «Не исключено, что прекрасным эпитетом Stella Maris — «Морская звезда» (так обращались к ней застигнутые бурей моряки) — Дева Мария обязана покровительнице мореплавателей Исиде. Чертами морской богини Исиду, вероятно, наделили греческие мореплаватели из Александрии. Они абсолютно чужды изначальному облику богини и национальному характеру египтян, которые, как известно, не любили моря. Настоящей Stella Maris, если принять эту гипотезу, будет Сириус, яркая звезда Исиды, которая июльским утром поднимается на востоке Средиземного моря над зеркальными водами, предвещая морякам хорошую погоду». Название Сириуса — Stella Maris — римскими моряками, очевидно, заимствовано у греков (Mαίρη = Σείριος ἀστήρ). ЗАЩИТА БОЖЕСТВЕННОГО РЕБЕНКА В этом ряду мыслей мы остановимся и на мотиве о нависшей над «божественным ребенком» угрозе и его защите божественной матерью в египетской религии и в христианстве, который обнаруживаем в Откровении Св. Иоанна. «1. И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Текст передает рассказ о женщине-роженице, преследуемой зверем. В данном случае женщина является аллегорией Девы Марии, беременной Христом, а змей олицетворяет Сатану. В этой сцене мы обнаруживаем аналогии с мифом об Исиде и Осирисе. Зачав божественного сына Гора, Исида спряталась в болотистой местности, чтобы спасти своего ребенка от Сета. Перед нами встают образы двух божественных матерей-защитниц — Исиды, защищавшей своего сына Гора от угроз Сета, и Марии, защищавшей младенца Иисуса от царя Ирода (в апокрифической литературе царь Ирод являлся орудием в руках Сатаны). Египетская богиня растила своего сына и помогала ему отомстить за смерть отца, а впоследствии и занять положенное ему место в пантеоне богов. Дева Мария также защищала своего сына и приняла его миссию. Следовательно, можно считать, что, унаследовав атрибуты и функции языческих богинь, Дева Мария превратилась в эталон материнства и супружеской верности, идентично Исиде, Кибеле и пр. Верующие продолжили вековую традицию восхвалять Небесную царицу и мать бога, заменяя имя Исиды именем Девы Марии. В апокрифических евангелиях мы обнаруживаем текст, сообщающий о том, что Дева Мария является частью Святой троицы, а, как нам известно, Анахита тоже была частью, соответственно, персидской божественной троицы. БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА В отличие от ортодоксального христианства, гностические евангелия создали новую концепцию Святой троицы, принимая Деву Марию, как часть ее (подобно Анахите в зороастризме). Доказательства этого мы обнаруживаем в апокрифических евангелиях, например, Евангелии египтян, датированном I-III вв. н.э. Согласно доктрине гностицизма, три силы происходят от Бога-Отца, Матери и Сына, притом вторая сила (ὀγοάδα) — это мать-дева. На процесс конструирования гностической концепции христианской троицы сильное влияние оказал зороастризм. В маздеизме в верховной божественной триаде неизменно присутствовало женское божество — Анахита. Концепция триады сформировалась окончательно при наследниках Дария I — Дарии II (423-404 гг.), Артаксерксе II (405-359 гг.) и Артаксерксе III (359-338 гг.). Именно тогда персидские теологи создали миф о связи между Митрой и богиней Анахитой (ипостасью Великой богини-матери) и Ахурой Маздой. Эти три божества формировали божественную триаду персидской религии, наподобие эллинской и капитолийской троиц. ИКОНОГРАФИЯ ИСИДЫ И ДЕВЫ МАРИИ Мы сделаем краткий обзор параллелей в ранних изображениях Исиды и Девы Марии с целью доказать египетское влияние на христианскую иконографию. Не будем останавливаться подробно на иконографии Исиды и Девы Марии, а лишь обратим внимание на ближайшие сходства между ними. Самая характерная параллель в иконографии, входящая в поле зрения ученых-искусствоведов, — это акт кормления грудью. Лактация представляла собой действие, обладающее в древнем Египте собственной символикой. Кормление грудью было сакральным проявлением, так как молоко излучало божественную суть, подпитывающую жизнь и сакральность. Лактация тесно связана с иконографией Исиды. В период с 700 до н.э. мы можем установить быстрое нарастание популярности обрядовых статуй кормящей Исиды. Большая часть статуэток придерживались определенной модели: богиня сидит на троне, правая рука лежит на левой груди, а левой рукой она придерживает голову Гора. Очевидно сходство с иконографией кормящей Девы Марии, хорошо знакомой нам из христианского искусства. Данный факт можно объяснить сознательным влиянием египетского культа Исиды на христианство. Корни иконографии кормящей Мадонны можно обнаружить в изображениях в римских катакомбах Присциллы (датированные III в. н.э.), являющихся значительно более поздними, чем похожие изображения Исиды. Другая группа ранних фресок, в которых с уверенностью можно идентифицировать изображение кормящей Богородицы, происходят из Египта (родины Исиды). По мнению С.Хиггинса, христиане умышленно репродуцировали образ Исиды. Неоспоримым доказательством египетского влияния на христианскую иконографию являются фрески, обнаруженные при раскопках в древнем монастыре Святого Иеремии в Саккаре (датированные VII в. н.э. и исследованные С.Хиггинсом), изображающие кормящую Деву Марию. Очевиден факт, что монахи копировали стиль древних египтян. Первая фреска обнаружена в монашеской келье (клетке A); размещенная в нише, она изображает ребенка Иисуса, сидящего на коленях Девы Марии, который держит ее за руки, пока она предлагает ему грудь. Второе изображение почти идентично первому и находится в клетке 1725. Вторая группа изображений, сходная с первой, локализована опять же в древнем Египте (в монастыре Apa Apollo at Bawit). И она, в самых общих чертах, представляет Деву Марию, кормящую Иисуса, идентично Исиде с Гором. В этом ряду мыслей мы можем прийти к заключению, что Деву Марию постепенно идентифицировали с великими богинями древнего мира, а верующие стали приписывать ей те же имена и функции, которые до этого принадлежали языческим богиням Кибеле, Артемиде, Исиде, Анахите. Самым специфическим из этих имен является «Небесная Царица», под которым была известна Исида. Христианская иконопись репродуцировала образы Исиды и Гора, адаптировав их к образам Марии и Христа. Поклонение Деве или Божией матери было введено Церковью именно тогда, когда начался процесс разрушения серапеумов, что вынудило поклонников Исиды тайно почитать богиню, но под другим именем — Девы Марии. Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 1. В архетипном мифе о вечно умирающем и воскресающем божестве важное место занимает фигура божественной матери, родившей и вырастившей Спасителя. 2. Во всех трех религиозных системах мы наблюдаем мотив о партеногенезе, (сохранении девственности после рождения). 3. В ходе исследования мы проанализировали основные параллели (иконографию, этимологию, иерогамию) между Девой Марией, Исидой, Виспой-Таурваири и Анахитой, которые невозможно объяснить совпадением. 4. Культы Исиды и Анахиты унаследовали архаические традиции культа Великой богини-матери и являются гораздо более древними, чем культ Девы Марии. 5. Мы пришли к заключению, что христианская религия ассимилировала и адаптировала древние мифы об Исиде, Анахите и Виспе-Таурваири, преломив их через призму христианского мировоззрения. https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-ana...-zoroastrizme-i-v-hristianstve _______________________________

МЕДУЗА ГОРГОНА, ИШТАР И ДРУГИЕ…Воскресенье, 19 Января 2014 г. 21:08 (ссылка)

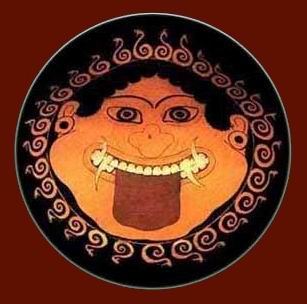

МЕДУЗА ГОРГОНА Μέδουσα, дор. Μέδοισα ἡ (part. praes. к μέδω) Медуза (одна из трёх сестер Горгон) Hes., Pind. etc.; Горгоны — дочери морских божеств Форкия и Кето, внучки земли Геи и моря Понта. Гомер упоминает лишь одну горгону, а Гесиод говорит о трех сестрах: Сфено (Σθενώ — «могучая»), Эвриале (Εὐρυάλη — «блуждающая вокруг») и Медузе (греч. Μέδουσα — «охранительница»). В отличие от своих старших сестер, которые были бессмертными, Медуза была смертной.  Согласно мифу, сестры-горгоны были прекрасными морскими девами. Но желание состязаться в красоте с Афиной закончилось для сестер плачевно. Беспечность Медузы и ее счастливый смех вызвали гнев в душе богини-воительницы. Жестоко покарала Афина Медузу и ее сестер, обратив их в ужасных крылатых чудовищ, покрытых чешуей, со змеями вместо волос и огромными, торчащими изо рта,  желтыми клыками. желтыми клыками. В другом варианте этого мифа, Посейдон соблазнил Медузу в храме Афины. Богиня пришла в ярость, и превратила Медузу в крылатое чудовище со змеями вместо волос и жуткими глазами, при взгляде в которые всякий каменел от ужаса. По одной из версий, Горгону убил Персей, посланный царем Полидектом. Справиться с чудовищем герою помогли боги — Афина и Гермес. По их совету он посетил вещих старух — сестер Грай (Γραῖαι — дословно «старухи», три вещие дочери Форкия и Кето, седовласые от рождения, с одним зубом и одним глазом на троих). У Грай Персей добыл крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Грайи показали Персею путь к горгонам. Вооружившись  щитом Афины и острым кривым ножом — подарком Гермеса, Персей прибыл к горгонам. Поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, он смог отрубить голову Медузе, смотря в отражение на отполированном медном щите — ведь взгляд Медузы обращал все живое в камень. От разгневанных сестер Медузы Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав трофей в заплечную сумку. щитом Афины и острым кривым ножом — подарком Гермеса, Персей прибыл к горгонам. Поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, он смог отрубить голову Медузе, смотря в отражение на отполированном медном щите — ведь взгляд Медузы обращал все живое в камень. От разгневанных сестер Медузы Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав трофей в заплечную сумку.Из капель крови, упавшей в пески Ливии, появились ядовитые змеи и уничтожили в ней все живое. Это были так называемые Ливийские змеи: аспид, амфисбена, аммодит и василиск. А из крови, пролившейся в океан, появились кораллы.  И в отрубленном состоянии взгляд головы Горгоны сохранял способность превращать людей в камень. Персей превратил в камень титана Атланта, поддерживающего небесный свод неподалеку от острова горгон, и тот превратился в гору Атлас. По другой версии, Медуза Горгона рождена Геей (Γαῖα, «Земля») и, во время гигантомахии, убита самой Афиной, отсюда один из эпитетов Афины —  «Горгоноубийца» (Γοργοφόνα).¹ Эта история отражена у Еврипида в «Ионе»² и у Гигина в «Астрономии». «Горгоноубийца» (Γοργοφόνα).¹ Эта история отражена у Еврипида в «Ионе»² и у Гигина в «Астрономии».Однако еще Гомер в Илиаде описывает щит Зевса с головой Горгоны (Γοργείη κεφαλή), приводящий в страх и смятение своих врагов. По наследству щит Зевса достался Афине, которая, сняв эгиду со щита, помещает ее себе на грудь.³ Считается, что мифы о Медузе Горгоне имеют связь с культом скифской змееногой богини Табити, которую, по свидетельству Геродота, скифы чтили «выше всех прочих божеств». В эллинизированной версии «горгона Медуза» от связи с Гераклом породила скифский народ.   1. Неаполис, Македония. Статер (AR 8.94g), ок. 500-480 до н.э. Av: голова Медузы Горгоны; Rv: квадрат поделенный на четыре части. 2. Аполлония Понтийская, Фракия. Драхма (AR 14mm, 3.28g), IV в. до н.э. Av: горгонейон со змеями в виде уреев вокруг головы Медузы Горгоны; Rv: якорь, А слева, рак справа.   3. Камарина, Сицилия. Тетрас (Æ 18mm, 4.12g), 420-405 до н.э. Av: голова Горгоны; Rv: сова, держащая в лапе ящерицу; KАМА 4. Популония, Этрурия. 10 скруплов (AR 11.50g), ок. 300-217 до н.э. Av: крылатая Медуза Горгона; Rv: обратная сторона щита.   5. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова Горгоны; Rv: голова Геракла в головном уборе из шкуры Немейского льва. 6. Сиракузы, Сицилия. Дилитра (AV 1.77g), ок. 406 до н.э. Av: голова Афины; ΣYPAKOΣIΩN; Rv: эгида с головой Горгоны. В искусстве голову Горгоны было принято изображать на доспехах Афины, на ее груди, на плече (на доспехе-оплечье,  защищающем плечо), либо на щите богини. Лик Медузы украшал также эгиду в виде плаща-накидки, которую носили Зевс, Аполлон и всё та же Афина. защищающем плечо), либо на щите богини. Лик Медузы украшал также эгиду в виде плаща-накидки, которую носили Зевс, Аполлон и всё та же Афина. В гомеровские времена Медуза Горгона была самым распространенным сюжетом. Горгона изображалась повсюду: на монетах, чашах, над входом в дом, на стенах зданий, у домашних очагов. Подобные изображения (Γοργόνειον) использовались в качестве талисмана или оберега. Эта традиция существовала и в Древней Руси. В славянских легендах это дева Горгония с волосами в виде змей. В славянских апокрифах упоминается «зверь Горгоний», охраняющий рай от людей после грехопадения. Впрочем, под Горгонием, скорее всего, подразумевался Цербер, который, как и горгона Медуза, имел гриву в виде сотни шипящих змей. ___________________________ [1] Γοργοφόνα (Γοργο-φόνα) ἡ горгоноубийца, т.е. Афина Eur. [2] Креуса Слыхал ли ты о бое Землеродных? Старик Как на богов гиганты в Флегре шли… Креуса Там родила Земля Горгоны ужас. Старик Чтобы богам пришлося потрудней. Креуса Да, но и с ней покончила Паллада. Старик А чем же вид Горгоны так страшил? Креуса Вся грудь ее ехиднами клубилась. Старик Не эту ли я сказку и слыхал? Креуса Покров змеи украсил грудь Паллады. Старик Еще его Эгидою зовут… (Еврипид «Ион» 987-996) [3] Тою порою Афина, в чертоге отца Эгиоха, Тонкий покров разрешила, струей на помост он скатился, Пышноузорный, который сама, сотворив, украшала; Вместо ж его облачася броней громоносного Зевса, Бранным доспехом она ополчалася к брани плачевной. Бросила около пéрсей эгид, бахромою косматый, Страшный очам, поразительным Ужасом весь окруженный: Там и Раздор, и Могучесть, и, трепет бегущих, Погоня, Там и глава Горгоны, чудовища страшного образ, Страшная, грозная, знаменье бога всесильного Зевса! (Гомер. Илиада V, 733-742) ЗМЕЕВИКИ Изображение головы Медузы Горгоны украшало гарнитурные войсковые пряжки VI-VII вв., изредка находимые на юге Восточной Европы, или воинские позднеримские и ранневизантийские панцири, являясь оберегом. Не исключено, что этому оберегу, массово используемому армией христианской Византии, обязаны своим происхождением каменные амулеты-змеевики. Это односторонние круглые и овальные предметы, в основном, из оникса, со «змеиным гнездом», либо с заклинательной формулой «hystera» (от греч. Ὑστέρα) на обороте. Часто только с заклинанием (без изображений).   На одном из греческих каменных амулетов-змеевиков известно изображение святого на одной стороне, ставшей при этом лицевой, а на реверсе — «змеиное гнездо» и формула с именем Ὑστέρα. Сегодня нельзя сказать, какой изначальный смысл имело изображение головы со  змеями. Достаточно констатировать, что около Х_века этот, несомненно, магический образ появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов развития. змеями. Достаточно констатировать, что около Х_века этот, несомненно, магический образ появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов развития.Постоянное присутствие на амулетах «Ὑστέρα-формулы» заставляет признать наличие связи между изображением и содержанием этого заклятья. Обычай передачи заклинания начальными словами, очевидно, предполагал, что этот текст был известен в среде, для которой предназначались такие змеевики. Нетрадиционная для Византии круглая форма этих подвесок, не вызывающее отвращения изображение змей, солярный характер композиции, встречающиеся астральные знаки, а также сведения по  истории хождения отдельных памятников указывают на Малую Азию как на родину таких изделий. В Византии эти амулеты видоизменяются: на одной стороне появляется извод святого всадника, поражающего женовидного демона. истории хождения отдельных памятников указывают на Малую Азию как на родину таких изделий. В Византии эти амулеты видоизменяются: на одной стороне появляется извод святого всадника, поражающего женовидного демона.Большое количество ониксовых ранневизантийских амулетов (IV-VII_вв.) с Горгоной, и соответствующей формулой обращения к Ὑστέρα (как на амулетах-змеевиках X-XII_вв.) синхронны времени создания и распространения «Александрии» и апокрифических рассказов о вознесении Александра Великого на небеса, что приравнивало умершего в молодости царя к ветхозаветным праведникам в глазах образованных христиан. Термин Ὑστέρα, встречаемый на филактериях-змеевиках, с греческого переводят, как «матка», «роженица», и это закономерно, когда речь идет об амулетах этого типа, атрибутированных женщине. В этом плане, симптоматично наличие на змеевиках именно Богородицы Горгоэпикоос (Γοργοεπήκοος, Скропомощница) — извода Спилеотиссы — из афинского храма, в котором имелся придел св. Элевтерии — родовспомогательницы. Ни один археологический предмет не возбуждал в научной литературе так много толков, как знаменитая черниговская гривна — золотой змеевик, найденный под Черниговом на реке Белоус в 1821г. Вскоре после находки змеевик попал в Эрмитаж, и в изучение и расшифровку этого предмета включились представители разных профессий — профессора университетов, литераторы, журналисты, палеографы, представители духовенства, вплоть до петербургской знати. Несмотря на славянскую надпись на змеевике, его долго не желали признать древнерусским произведением, а лишь только греческим. Было высказано предположение, что под упомянутым на змеевике Василием нужно понимать Василия Македонского, а под изображением архангела Михаила — императора Михаила III, сына Феофила.  Медальон «змеевик» Владимира Мономаха. Av: изображение архангела Михаила, вокруг него молитва на греческом: «Свят, свят, свят господь Саваоф, исполнены небо и земля славы твоей». Rv: змееподобный женский персонаж с «Ὑστέρα-заклинанием» по внешнему краю на греческом языке, по внутреннему кругу — молитва: «Господи помоги рабу твоему Василию. Аминь». И.И._Срезневский датирует черниговскую гривну по эпиграфическим признакам XI_в. и пишет, что «имя Василия напоминает о князе Владимире; место нахождения заставляет думать о Владимире Мономахе, бывшем черниговским князем до 1095г.; начерк букв — XI в.». Первым, кто предложил более или менее достоверную расшифровку надписи, был профессор Дерптского университета Крузе. Он решил сопоставить надпись на черниговской гривне с каменными змеевиками, хранившимися в Готе, и другими змеевиками, известными в тому времени. Надписи на них читались более четко и без пропусков. Крузе удалось определить, что это заклинательная надпись Ὑστέρα, которая передавалась на змеевиках в разных вариантах. Смысл этого заклинания должен быть следующий: «Черная родильница очернила себя злом (или лучше яростию), пресмыкалась в прахе, как змея, и шипела, как дракон, и рычала, как лев, и была в ужасе, как ягненок, [когда победил ее архангел Михаил]». Благодаря работам М.И. Соколова выяснилось, что «греческая заклинательная формула, сопутствующая змеевидной композиции, была известна также в славянской версии и… усвоение на Руси рассматриваемых амулетов сопровождалось восприятием связанного с ними византийского мифологического мотива». На золотой гривне князя Владимира Мономаха выбито заклинание, употребление коих строжайше запрещено церковью. Заклинается (запрещается) некий злой дух. На черниговской гривне, как и на множестве других змеевиков, злой дух поименован Ὑστέρα. По мнению Иммануила Великовского это Астарта (иуд. Ашторет, ассир. Иштар) — верховное божество древних семитоязычников. «1. Другие опять говорят, что Каин происходит от высшей силы, и Исава, Корея, Содомлян и всех таковых же признают своими родственниками, и поэтому они были гонимы Творцом, но ни один из них не потерпел вреда, ибо Премудрость (Σοφία) взяла от них назад к себе самой свою собственность. И это, учат они, хорошо знал предатель Иуда, и так как он только знал истину, то и совершил тайну предания, и чрез него, говорят они, разрешено все земное и небесное. Они также выдают вымышленную историю такого рода, называя Евангелием Иуды. «Отечественные исследователи ересей переводят имя собственное Ὑστέρα так: Ириней говорит, что согласно текстам, которые ему доступны, они учили о том, что этот мир — творение Мировой Матки (Hystera), который должен быть разрушен. Это понял Иуда и осуществил таинство предательства, которое ведет к разрушению всего земного и плотского». (Введенский Е.С.) «Вместе с тем текстуально сходные заговоры в славянской письменности известны. Греческое слово ὑστέρα («матка») в них обычно переводится на славянский как «дъна» (слово, в старинных лечебниках обозначающее матку). Как и «истера» в греческой версии, славянское слово «дъна» имело широкий круг значений, в том числе болезнь и вызывающий ее демон. В русской рукописи XV в. читаем: «Дна (…) акы молниину подобству подобящися скорость имеет и во все входит и горе, и долу, и в жилы, и в члены, и в кости». В Ипатьевской летописи встречается выражение «дна есть подступила», где «дна» обозначает «смерть», «конец».» ИШТАР, АСТАРТА И ДРУГИЕ… У восточных семитов слово «астар» означало богиня. У западных семитов имя Астарта было именем собственным определенной богини, а у южных — именем бога. Нарицательный характер слова «астар» способствовал поглощению образом восточно-семитской богини Эсдар (Иштар) множества шумерских и хурритских богинь. У хеттов и хуритов культ получил распространение с 2000 гг. до н.э. Созвучие имени осталось в хеттском Аштарта, Ашерту. У динамичных скифов корень имени можно увидеть в Айст. В Сирии получает распространение имя Атаргатис (Atargatis), где Астарта сливается с Анат. На арамейском корень звучит Атарате, на армянском Астхик, на персидском Анахит, на староарабском Аттар. На севере Европы богиня известна под именами Ostare, Ostara, Eastre, Eostre. Истер (Easter) — богиня весны у кельтов. В азербайджанском языке есть термины «Bahar İstəri» (Весенний Истер, 21-22-го марта) и «Payız İstəri» (Осенний Истер, 23-го сентября). X.Ранке отмечает, что в Ниневии Иштар почиталась как богиня войны, в Египте же она выступает как божество, помогающее больным. В подтверждение своего наблюдения ученый приводит два египетских памятника времени Нового царства. На одном из них изображен египтянин, молящийся о здравии богине Кадеш и богине Аштарте сирийской, на другом — также египтянин, молящийся о здравии богине Иштар. В представлении египтян, сирийская Аштарта и ниневийская Иштар — одна и та же богиня. Ей поклонялись в особом храме, в Мемфисе, о чем сообщает Геродот, называя богиню «чужеземной Афродитой». Иштар (араб. عشتار Иштар; перс. ایشتار Истар; ивр. עשתרת Ашторет; др.-греч. Ἀστάρτη; также имена богинь отождествляемых с Иштар: Кадеш, Анунит, Нана, Инанна) — богиня плодородия и плотской любви, войны и распри.  На развитие образа богов большое влияние имеет созвучие со словами, не имеющими изначально отношения к этим богам. Например, имя Иштар может иметь следующее написание: «Иша торат» — «Женщина владычица» (западно-семитскую Астарту называют «Ашторет»). Вероятнее всего, здесь причина искажения имени заимствованной богини. На развитие образа богов большое влияние имеет созвучие со словами, не имеющими изначально отношения к этим богам. Например, имя Иштар может иметь следующее написание: «Иша торат» — «Женщина владычица» (западно-семитскую Астарту называют «Ашторет»). Вероятнее всего, здесь причина искажения имени заимствованной богини.Как богиня любви и плодородия Иштар соответствует Афродите. И в то же время, Иштар, сравнима и с Артемидой «Artesh muth» — «Разрывание на куски + рушить» (сравн. с греч. ἀρταμέω «разрубать на части», «растерзывать»). В этой ипостаси Иштар — это разрывающая львица, богиня воительница. «Иша тар» — «женщина + рыскал по местности (метался)». Если учесть, что архаичный образ Артемиды — это разрывающая медведица, то и здесь наблюдается аналогия. Черты богини Иштар свойственны и Богине Деве-воительнице Афине. Совершенно очевидно, что греческое Ὑστέρα (матка), как и «истерия» происходит от грозной богини Аккада и Шумера — Иштар, которая несокрушима в битве из-за охватывающей ее ярости. И вместе с тем, Иштар является и богиней материнства («Иш тара» — «Зачинательница человека»). В универсальном образе богини содержались три главных формы или титула — царица, дева, мать. У аккадийцев и вавилонян Астарта называлась «самой старшей неба и земли», и  являлась дочерью бога небес Анну. На территории Финикии Астарта почиталась как главное женское божество. Как «Божественная мать», дающая жизнь, Мать Природа, имеющая десять тысяч имен, у разных народов была связана с плодородием, отсюда почитание Астарты, как богини матери. являлась дочерью бога небес Анну. На территории Финикии Астарта почиталась как главное женское божество. Как «Божественная мать», дающая жизнь, Мать Природа, имеющая десять тысяч имен, у разных народов была связана с плодородием, отсюда почитание Астарты, как богини матери. Астарта у финикийцев была связана с Луной и Венерой. Под именем Астарты они представляли женщину с рогами, символизирующую полумесяц во время осеннего равноденствия, после поражения ее мужа (Солнца), побежденного принцем тьмы, и опустившегося в Аид через семь врат, к которому она спустилась на распростертых крыльях, чтобы воскресить Таммуза и вывести его из преисподни. Астарта оплакивает потерю своего супруга Таммуза, аналогично, как и Исида, оплакивала своего супруга и брата Осириса, предательски убитого Сетом, и воскрешенного ею при помощи колдовских чар. На арамейском «женщина» — «иста», что отсылает нас к египетской богине любви, материнства и плодородия Исиде (егип. Ἰst, «Исет» — трон). Имя Исиды Ἰst (в позднейший период Ȝst, «Асет»),⁴ вероятно, и является этимологическим корнем к слову «астар» — богиня. Также немало египетских заимствований и в иконографии Иштар. ___________________________ [4] Не исключено, что в египетской грамматике буква i имела неоднозначную транскрипцию как, например, в английском языке, где i в открытом слоге читается как [ai]. То же самое имя Исиды по-английски звучит как «Айсис» (Isis), потому как первая i находится в условно открытом слоге, а вторая i — в закрытом. Подобное правило в египетском языке могло бы объяснить транскрипцию имен других египетских богов: Амон (Ἰmn), Анубис (Ἰnpw), Атон (Ἰtn), Атум (Ἰtm).    Кадеш — имя сирийской богини плодородия, одной из очень распространенных форм Астарты. Изображалась стоящей на льве, с цветами лотоса в одной руке и змеей — в другой. В позднее время культ Кадеш получил большое распространение и в Египте. Будучи отожествлена с Хатхор, богиня Кадеш составила триаду с Решефом (Решпу, егип. ršр — «огонь») богом молнии и грозы, и сыном Мином, богом плодородия. Лев, на котором стоит Иштар — также древний египетский символ. Акер (егип. ȝkr) — одно из древнейших божеств Египта, бог земли и покровитель умерших в египетской мифологии. Львиный бог Акер был стражем горизонта, охраняющим врата входа солнца в подземный мир на западе, и врата через которые солнце выходило из Дуата на востоке. Два аспекта Акера изображались двумя львами, сидящими спиной друг к другу (иногда именуемыми sf и dwȝw, т.е. «Сеф» и «Дуау» — «вчера» и «завтра»), с солнечным диском между ними. Этот иконографический образ, называется Рути (rwty, «два льва»). Акер выступает в качестве покровителя «духов земли» — змей. В повседневной жизни древних египтян Акер выполнял функцию защитника и оберега. Например, древние верили, что Акер защищает от змеиного укуса. Но вернемся к Астарте. Астарта держит в руках крестообразный жезл и плачет стоя на лунном серпе. Христианская дева Мария очень часто представляется таким же образом, стоящей на луне, окруженной звездами и оплакивающей своего сына. У финикийцев Астарта отождествлялась с Венерой, «Утренней звездой». Вернее, с учетом, что Венера была и Вечерней звездой, богиня рассматривалась как «вечерняя и утренняя путеводительница». Укрепленная в виде статуи на носу корабля, Астарта сопутствовала мореплавателям. «Глаз своей богини-матери» нельзя было утратить в морском странствии. Эта традиция также была перенята у египтян, которые устанавливали на носу ладьи изображение богинь, носящих эпитет «солнечное око». У сирийцев Астарот Гиеропольская полностью отождествлялась со сверкающей планетой и изображалась как величественная женщина, держащая в одной руке факел, а в другой — изогнутый жезл в форме креста ansata (анкх). Вавилоняне также связывали Иштар с Венерой, которая была третьей в астральной триаде Солнце — Луна — Венера. Как вечерняя звезда, она олицетворяла Венеру, а как утренняя называлась Анунит — «Светоносная», «Светозарная». Арамейские тексты из Верхнего Египта Астарту именуют Анат. До монотеистической реформы, она выступает в роли супруги Яхве, ее культ существовал до VI века до н.э. В период эллинизма происходит полное слияние Анат и Астарты, где она начинает изображаться в виде обнажённой женщины с лилией или ужом (символом плодородия). В XIII-XII веках до н.э. происходит миграция народов на Ближнем Востоке. Бел-Мардук становится главой пантеона богов. Правители Вавилона ставят цель перед жрецами получить новый космогонический свод «Энума Элиш», где обработанные старые мифы звучат по-иному. В этот период происходит низвержение женских богинь и их общее уменьшение роли с монополизацией власти бога Мардука. В вавилонской мифологии женские божества полностью обезличиваются. Они становятся придатками своих божественных мужей. В период становления иудейского монотеизма ведется борьба с пантеоном старых богов. Акт прямой антропоморфизации накладывал грубый отпечаток на форму культа Астарты (Иштар), что впоследствии привело к низвержению образа богини к чисто физиологической роли. В результате божественный брак царя и верховной жрицы в шумеро-аккадских городах, а позднее в ханаанских, повлёк за собой храмовую проституцию. Образ богини, дающей жизнь и любовь, трансформируется в образ покровительницы плотских утех. Как следствие, царь Иошияху разрушает алтари Астарты, воздвигнутые Соломоном, и запрещает культовые действа. Тем более удивительно повсеместное распространение в Европе змеевиков с текстами-заклятьями к богине Астарте (Ὑστέρα), вплоть до позднего средневековья. По поводу же метаморфозы богини Астарты в змеевидную форму, вполне вероятно, что корни этого превращения  уходят в эллинистический период Египта, когда отождествлялись и синкретизировались боги разных культов. Подобная метаморфоза произошла, к примеру, с Исидой, когда ее отождествили с богиней-змеей Рененутет. уходят в эллинистический период Египта, когда отождествлялись и синкретизировались боги разных культов. Подобная метаморфоза произошла, к примеру, с Исидой, когда ее отождествили с богиней-змеей Рененутет. В египетской религии Рененутет (егип. rnnt, rnnwtt; греч. θερμουθις, Термутис, от θέρος, «урожай» и μούθ, «мать») — богиня плодородия, хранительница собранного урожая, мать бога зерна Непри. Рененутет дарует изобилие, удачу, богатство, счастье, помогает при родах. Позже, когда богине-змее поклонялись по всей протяженности Нижнего Египта, Рененутет все чаще путают с другой богиней-змеей — Уаджит, богиней покровительницей Нижнего Египта, которая изображалась в виде  кобры. В конце концов Рененутет отождествилась с Уаджит в качестве альтернативной формы. кобры. В конце концов Рененутет отождествилась с Уаджит в качестве альтернативной формы. Рененутет (rn-nwtt) означает «дающая имя». Но имя Рененутет можно прочесть и иначе, как rnn-wtt, в связи с чем, смысл меняется на значение «кормящая змея». Как кормящая змея Рененутет изображалась, в частности в изобразительном искусстве, в образе женщины с головой кобры. Этот второй смысл понятия лег в основу рассмотрения ее как источника питания, как богини урожая; ее называли «Богиней житниц», «Богиней плодородных полей». Поэтому неудивительно отождествление Рененутет с другой богиней плодородия — Исидой, которая, как и Рененутет, тоже была кормящей матерью. Отсюда и обобщенный змеиный образ Исиды (Ἰst), который легко мог повлиять на отождествляемых с ней богинь соседних народов, рассматриваемых в рамках этой статьи под объединенным именем «Истера» (Ὑστέρα). _______________________________

ИЗИДАСреда, 12 Сентября 2012 г. 14:00 (ссылка)