|

lj_varandej

Пятница, 02 Декабря 2022 г. 21:21 (ссылка) lj_varandej

Пятница, 02 Декабря 2022 г. 21:21 (ссылка)

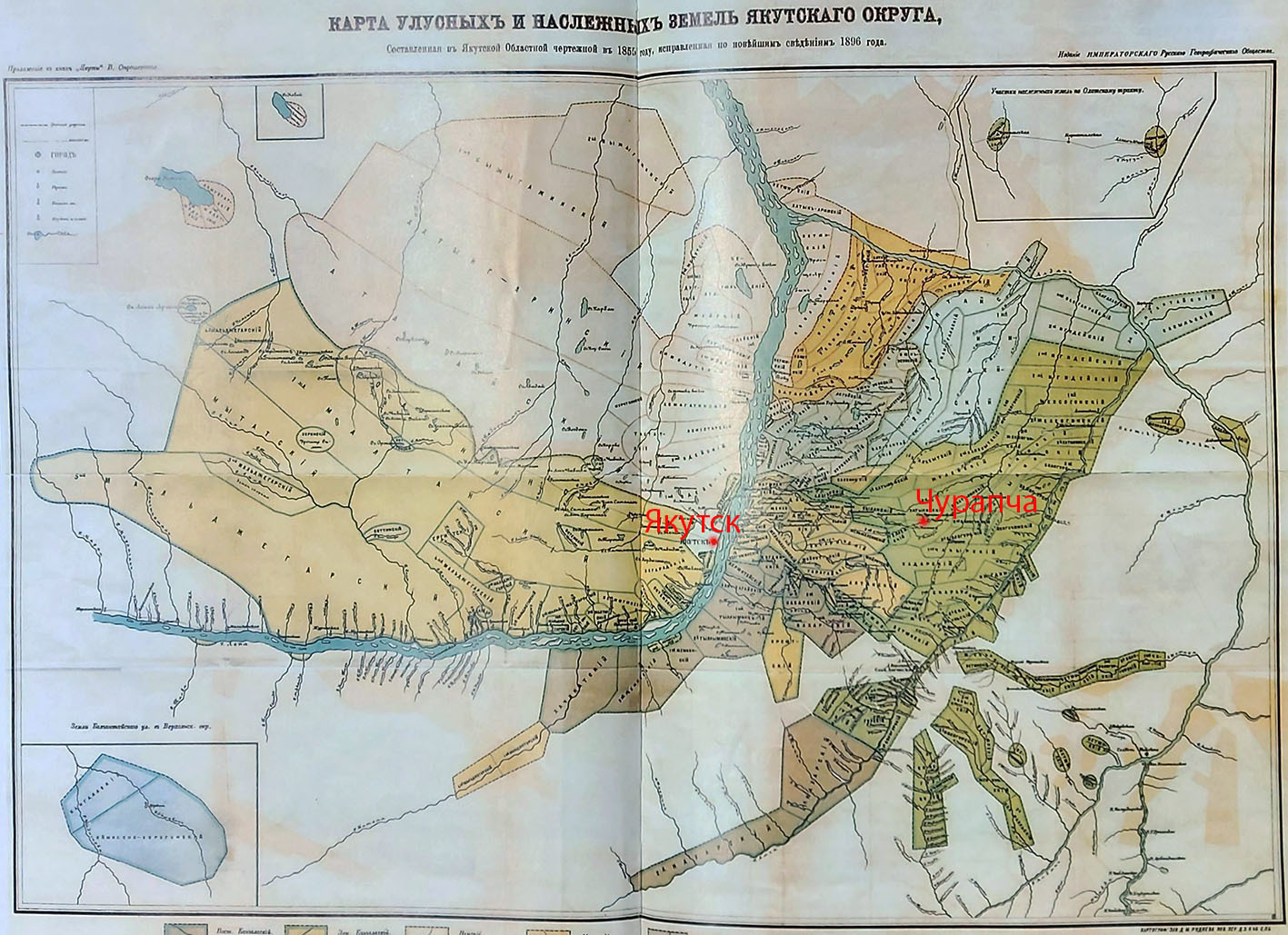

Многие слышали о "кодексе Войнича" - таинственной рукописи из средневековой Италии, написанной неизвестным алфавитом на неизвестном языке, прочесть которые наука бессильна. Свои маленькие "кодексы Войнича", короткие надписи неизвестными буквами, таит и глубинка Якутии. Самая длинная и известная из таких надписей сохранилась на заброшенном хуторе за селом Арылах в 60 километрах от показанной в прошлой части Чурапчи по просёлкам.

В месте настолько глухом, что этот пост вообще не был бы написан, если бы нам не помогли проект "Живое наследие", депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева, администрация Республики Саха и отдельных её улусов. В сегодняшнем случае - заместитель начальника управления по организационным и правовым вопросам администрации Чурапчинского района Алексей Гаврильевич Ноев, глава Арылахского наслега Алексей Гаврильевич Лобанов и директор Чурапчинского музея Юрий Семёнович Толстоухов.

Ещё за пару дней до прибытия в Чурапчу, после песчаного бездорожья Курулуура, в белом УАЗе-"Патриоте", на котором мы выехали из Якутска, начало что-то бренчать. Шофёр Николай Егорович осмотрел колёса и обнаружил, что отлетела одна деталь, без которой ехать в принципе можно, а если удастся её купить, то замена - вопрос на полчаса. Детали, увы, ни оказалось ни в Нижнем Бестяхе, ни в Майе, а впереди лежало бездорожье Ломтуки и Бютейдяха. Егорыч - настоящий профи, и даже с неисправностью сумел это всё преодолеть, но вечером, заселивших с нами в квартиру на окраине Чурапчи и спустившись осмотреть машину, вернулся обескураженным: в довершение ко всему у "Патриота" треснул задний мост. Созвонившись со знакомыми чурапчинскими автомеханиками, Егорыч сказал, что работы тут на полдня-день, так что дальше в Татту мы доедем, а вот в Арылах теперь не попасть. Я смирился: в конце концов, у меня и так были сомнения, стоит ли ехать в глушь ради надписи на бревне - может, достаточно знать, что она там есть? Но всё же я написал людям, упомянутым в прошлом абзаце, и получив ответы вроде "что-нибудь придумаем", лёг спать. На утро под окнами встал здоровенный чёрный джип (увы, не помню марку) с молодым водителем: за нами приехал Юрий Семёнович с дочкой, 7-классницей Олей, которую тоже решил взять с собой в арылахский вояж. Осмотрев показанные в прошлой части Вознесенскую церковь, мемориал Чурапчинской трагедии, музей истории и этнографии им. Андрея Савина, музей спортивной славы им. Дмитрия Коркина при единственном в России сельском вузе, мы выехали за посёлок и взяли курс на север перпендикулярно Колымской трассе. Вот по такой дороге, непроезжей в дождь: Арылах - одно из самых распространённых названий Якутии, в одном только Чурапчинском уезде их два, и не зря в переводе это значит Островное!

2.

Вновь замелькали мимо сюжеты якутской глубинки - для местных обыденные, а я не уставал их снимать. Кладбище с чардаатами (деревянными мавзолеями):

3.

Сэргэ (ритуальная коновязь) у дороги не помню точно в честь чего:

4.

А о том, что вот это - трибуна Платона Ойунского, с которой "красный шаман" и идеолог Якутской республики выступал в 1920-х годах перед освобождёнными трудящимися, я узнал лишь на Татте. В якутской глубинке это целый жанр исторических памятников, зачастую - сугубо символических: конкретно эта поставлена в 1947 году, официально - в честь возвращения героев Великой Отечественной.

5.

И, конечно, мерзлотные формы рельефа - аласы и "бугры пучения" булгунняхи, которые здесь выросли достаточно давно и распались на байджарахи:

6.

По пути на Арылах - сёла Усун-Кюёль (Длинное озеро) и Килянки:

7.

Последнее, с полутысячей жителей, примечательно очень симпатичными въездными знаками:

7а.

И очередной Часовней Победы - про этот феномен Заречных улусов я уже рассказывал в прошлой и позапрошлой частях. Здесь интересна дата постройки - 2000 год, когда уже вполне могли построить и обычную православную часовню. Но якуты остались верны родившейся в глуши их наслегов традиции.

8.

Часовня эффектно нависает над главной улицей села, вдоль которой тянется загадочное длинное сооружение, обшитое блестящей термоизоляцией - то ли дизель-станция, то ли парник:

9.

За Килянками вездесущих чурапчинских коров сменяют кони:

10.

Но сам колорит сельской глубинки Саха продолжается, и даже брошенные колхозные хотоны (хлева) тут не такие, как в остальной России:

11.

А вот Аал-Луук-мас, символическое Мировое древо якутской религии айыы, под которым празднуют сельский Ысыах - главный якутский праздник летнего солнцестояния:

12.

Вот и наша цель - Арылах. По сильным дождям сюда не доехать вообще, по обычному лету 70-километровый путь растянется часа на три, ну а по аномально сухому и жаркому лету-2022 мы доскакали в пыли, тряске и лязге за полтора часа.

12а.

Дореволюционное название Арылаха - Хаяхсыт, также в Чурапчинском улусе не уникальное: если я правильно понимаю, восходит оно к местному якутскому роду-племени, населяющему несколько наслегов. За Арылахским озерцом открывается вот такой пейзаж - россыпь памятников вокруг Хаяхсытской Никольской церкви (1889-1890):

13.

И надо сказать, после храмов Кердема, Бютейдяха, Чурапчи и ещё не показанного Черкеха мне сложно отделяться от ощущения, что у всех деревянных церквей в старых сёлах Якутии есть что-то неуловимо общее. В конце концов, что бы якуты ни строили - они всё строят очень по-своему. Сельское зодчество всегда продукт климата, а климат тут мало того что ни на что не похожий, так ещё и ошибок не простит. Мощные угловатые срубы из лиственницы без внешней эстетики, за которую отвечают наличники и барабаны главок - так примерно выглядит якутская деревянная церковная архитектура. Российская - но не русская:

14.

У Арылахской церкви самые красивые из виденных мной в Якутии наличники, а рядом - обломки надгробий то ли священников, то ли благодетеля - построил Хаяхсытский храм купец Тихон Каженкин.

14а.

При Советах церковь занимал хотя бы не склад или хлев, а вполне культурные учреждения - изба-читальня, поселковая канцелярия и дом культуры. Однако, как видно по прошлому кадру, постройка порядком просела, и хотя над крышей храма новые главки, сруб требует серьёзной реставрации с применением техники.

15.

Но всё же Советы не разрушили церковь, и даже дополнили её совершенно потрясающей коллекцией памятников. Где ещё вы видели деревянный обелиск Победы?! Причём судя по табличкам на якутском, он посвящён не только фронтовикам, но и вынужденным переселенцам - в прошлой части я рассказывал историю о том, как три десятка колхозов с третью жителей района в 1942 году отправили поздней морозной осенью в низовья Лены ловить рыбу для страны, и больше трети "переселенцев" погибли там в первую зиму. Так военные годы уполовинили население некогда самого многолюдного в Якутии Чурапчинского улуса, восстановившееся лишь к 1980-м годам, и для современников, думается, смерть земляков на дальнем западе и суровом севере были равнозначны. Только про воинов-победителей - соседний маленький обелиск с символическим вечным огнём: судя по дате, поставили его в 2005 году. Правее - даже не часовня, а Чортак Победы: такие конструкции из 4 арок часто ставили в Средней Азии над святынями и могилами. Только там они каменные, само собой.

16.

С другой стороны напротив церкви - сельская школа, основанная в 1891 году при церкви на средства всё того же Тихона Каженкина. При виде деревянного здания легко поверить, что оно с тех времён и осталось, но нет - построено в 1972 году:

17.

И где-то здесь же, на упирающейся в церковь улице - Дом народного творчества "Туску":

18.

На крыльце которого нас уже ждал Алексей Гаврильевич - деловитый и вместе с тем очень свойский глава Арылахского наслега. Он родом из этих краёв, прежде занимался бизнесом в Якутске, а в 2021-м баллотировался на местные выборы - и выиграл их. На подответственной ему территории 297 жителей, тысяча лошадей, 624 коровы и единственная пасека, хозяева которой - самые зажиточные люди села, которых Алексей Гаврильевич бы познакомил с нами, если бы они не были в отпуске в Сочи. Самый актуальный проект Лобанова сейчас - построить в селе благоустроенный дом на несколько квартир и долгосрочно приглашать туда специалистов из города. Напротив ДК - маленькие приусадебные хотоны, почти не отличимый от них очертаниями новый балаган (традиционное якутское жилище) на холме и пара припаркованных УАЗов - дальше путь только на них. Впятером - с Алексеем Гаврильевичем, который сам сел за руль, - мы погрузились в "буханку":

19.

И поехали по улицам весьма обширного Арылаха - до цели ещё 8 километров, но даже буханка преодолевает их порядка 40 минут.

20.

Особенно - с остановками: если в экипаже рыжая кудрявая Наташа, то разве можно пропустить такой луг?!

21.

Это сардааны, полевые лилии, цветы счастья в якутских поверьях:

22.

К июлю они в основном отцветают, но нам повезло найти кочку, на которую лето пришло позже на пару недель:

23.

В сухости, безветрии и общей мамонтовости даже тени от деревьев и уклон относительно солнца могут давать такие эффекты. Ну а сардаанки безумно хороши:

24.

В лугах - своя жизнь, и где-то тут Алексей Гаврильевич притормозил, поравнявшись с встречной машиной, да о чём-то переговорил по-якутски с водителем. Жителей "своего" наслега он знает в лицо, и этот человек ехал куда-то на дальние аласы - то ли косить сено, то ли ловить карасей. К сайылыкам (хуторам) тут накатаны свои дороги, но наша цель с непроизносимым названием Хотогу-Чилгирие значится в списках и картах как "местность". Дорога к ней за лугом с сардаанками выглядит так:

25.

А километра за полтора до цели мы чуть не увязли в болотце и в итоге, пару сотен метров до развилки пятясь, предпочли в объезд:

26.

Вот и она, местность Хотогу-Чилгирие - заброшенный сайылык с бабаарынами (деревянными юртами) и амбарами на краю широкого луга:

27.

В травах которого раздолье коренастым и крепким якутским лошадям, летом теряющим свою знаменитую мохнатость. Ну а при виде жеребёнка тут не умиляются, а облизываются: главное мясо на якутском столе - жеребятина, на которую родившихся по весне жеребят забивают осенью.

28.

Проехав мимо бабаарын, мы встали у вросшего в землю сруба, который пару лет назад дополнили навес и инфостенд с вводного кадра. Старики помнят его как амбар Евстафия Сыромятникова, а когда он построен - не помнит никто: точно не позже середины 19 века, а может быть и 300 лет назад...

29.

Внутри - рассыпавшийся камелёк: вот так он выглядит без глины, и это очень странно - деревянный камин!

30.

На брёвнах - подношения иччи (духам места) и духам предков, и по вещам можно понять, какие люди чаще всего здесь бывают:

31.

Ну а вот и то, ради чего мы забурились в эту глушь - две надписи на брёвнах, одна (снятая без вспышки) из 49, другая (снятая с вспышкой с двух сторон) из 80 символов. И наука не знает, что это за символы. Надписи открыл в 2000 году местный уроженец Семён Попов, учёный-биолог, на склоне лет подавшийся в краеведы. С конца 1980-х, начав с поисков сэргэ, которые якуты ставили в 1940-е годы, уходя на войну, он изучил в своём наслеге натурально каждое бревно. 4-5 брёвен оказались с надписями: на одной из окрестных построек вырезано вполне себе по-русски "1775 год", а в лесу на соседнем аласе Нуучалах обнаружилась колода с ещё одним нераспознанным текстом и датой "184?". Ещё одну надпись у аласа Быллах нашли в 2003 году ученики местной школы, я в своём рассказе про Усть-Алданский улус упоминал Билирскую надпись близ труднодоступного селения Танда, а сколько ещё таких вот фрагментов "якутского кодекса Войнича" ждёт своих открывателей по далёким аласам? В Черкехе мне дали поговорить по телефону со старым кузнецом из глухого села (а кузнец у якутов - профессия глубоко мистическая), который знал о таких надписях на Татте. Выудить у него сколько-нибудь конкретные трактовки я так и не смог, но уходил от прямого ответа кузнец с такими интонациями, будто всё-таки знает этот ответ, просто не хочет говорить его непосвящённым.

32.

Ну а что мы имеем в сухом остатке? Если не к приходу русских, то к первым переписям и миссионерским экспедициям якуты не имели письменности... но знали, что такое письменность, и более того, помнили о том, что когда-то она была и у них. Легенда гласит, что во время исхода пращуров из Прибайкалья их нагнал монгольской отряд. В завязавшемся бою треснул лёд Лены, но поглотила река не врагов, а один из обозов, где лежал в том числе камень с надписями, по которому предки якутов учили свой алфавит. Дальше были смутные годы тяжёлого пути и обретения родины, и тут уж лишь бы выжить: те, кто помнили грамоту, не успели её передать. Скрижаль утопить предки правда могли, но вот последнее предложение однозначно не верно - в устье Синей реки (другой вариант) или на далёких писаницах Суруктаха есть вполне достоверные надписи тюркским руническим письмом. И вот в нём-то как раз нет ничего удивительного: предки якутов, воинственные тюрки курыкане, скорее всего пришли в Прибайкалье с Саян как одно из племён енисейских киргизов. Преемники последних - хакасы, а среди них действительно есть роды с названиями, напоминающими "саха". Тюркские руны давно расшифрованы, вот только - не они вырезаны на брёвнах у Арылаха! Надписи представляют собой очень странную солянку из правильных тюркских рун, неправильных тюркских рун, старославянских и латинских букв. Тюрколог Герасим Левин из Якутска, один из немногих исследовавший Арылахскую надпись, подправив непонятные знаки и унифицировав руны и буквы, получил вполне связный текст, хотя сам и не отрицает, что это только гипотеза: "Быстрый скакун, огромный телом, резвый, однако на сей раз вы слабы, устали, однако вы не виноваты" по длинной надписи и "мы когда-то были быстры как олени во время воинственных кангалассов" (последние - крупнейшее якутское племя, накануне русской экспансии пытавшееся встать во главе всех саха). Я слышал версию, что это некий батюшка, зная про опыты Месропа Маштоци (создатель армянской и грузинской азбук; см. Ошакан) или Стефана Пермского (крестив коми, создал им анбур - оригинальный алфавит на основе кириллицы, греческого и местных знаков) пытался проделать что-то подобное и для якутов, но дальше нескольких селян дело не пошло. Есть и ещё один важный момент - невооружённым глазом видно, что алфавиты разных надписей в Якутии не совпадают! Вот например Нуучулахская надпись:

32а. скриншот из видео Гераисма Левина.

И в общем, за дефицитом научных гипотез, подброшу-ка я ещё и свою. Итак, курыкане пришли сюда с письменностью, которая явно была достоянием очень ограниченного круга людей, каких-нибудь писарей при вождях или шаманов. Расселившись по аласам и утратив всякое подобие государственности, якуты просто не нуждались в письменности, не имея ни делопроизводства, ни хроник. Покоряли якутов также в основном неграмотные казаки, но в одном из документов 17 века, судебных дел о крупнейшем якутском восстании 1642 года, есть очень любопытная фраза: "И Огей посмотрел на память, да и бросил его". Проще говоря, якутский тойон прочёл некое послание и выбросил. Тут можно предположить, что якутская письменность всё же пережила и исход из Прибайкалья, и русскую колонизацию, вот только у саха не было ничего даже близко похожего на образование. Грамоте отцы учили сыновей в разрозненных родах за сотни вёрст друг от друга, и учили, судя по всему, тайно, с установкой не передавать эти знания кому попало, а в особенности - бородатым чужакам. Вот только много ли поводов воспользоваться письменностью было у людей с аласов? Тойоны, подружившись с русской властью и возглавив сбор ясака, делопроизводство вели на русском, а если по-якутски надо было что-то написать - пользовались той же кириллицей. Может, шаманы писали на бересте письма для духов и тут же отсылали их в огонь? Но скорее передача грамоты превратилась в некий родовой обычай с минимумом практики. Как результат, руны трансформировались, забывались, подменялись кириллическими и латинскими буквами, причём в каждом помнившем грамоту роду это происходило по-своему. Ну а в 1850-х с лёгкой руки немецкого санскритолога Оттона Бёнтлингка и русского миссионера Дионисия (Хитрова) появился собственно якутский алфавит на основе кириллицы, а с ним и образование для якутских детей, окончательно лишившие смысла передачу позабытых букв.

33.

Ещё пара фактов до кучи. Лиственница - дерево "вечное", тем более в сухом якутском климате, и отдельным брёвнам, уложенным в более поздние постройки, тут может быть и несколько веков. Самая запоминающаяся в Арылахской надписи руна в виде птичьей лапки есть и у германцев, и называется она, как бы вы думали, альгиз! Что крайне созвучно с алгыс - якутским священнодейством. По лугам и ухабам мы возвращались в "Туску":

34.

В фойе Дома народного творчества - собственно, народное творчество, да при том отличное для небольшого села:

34а.

В офисном помещении ДНТ нас ждал накрытый стол. В кадре - Юрий Семёнович, Оля и Алексей Гаврильевич, благодаря которым вы читаете этот пост:

35.

Нас угощали оладьями с суоратом (простоквашей) и настоящим домашним якутским деликатесом - кровяной колбасой хаан. Не очень-то похожа на кровяную? Дело в том, что хаан бывает двух видов - можно сразу смешать молоко и кровь, а можно дать крови отстояться и распасться на фракции: тогда наверх поднимется субай - "белая кровь". То есть, по факту хаан из субая - это колбаса даже не кровяная, а плазменная. И по мне так это очень вкусно.

35а.

С собой Алексей Гаврильевич дал нам баночку мёда с той самой пасеки - как позже убедились мы на ленском теплоходе, отличного. Но - пора было прощаться, и покинув гостеприимный Арылах, в хорошее будущего которого верится, наш чёрный джип с молчаливым молодым шофёром взял курс обратно в Чурапчу:

36.

Километров за пять до посёлка появилась сеть, и Николай Егорович сообщил, что "Патриот" починен и он будет ждать нас у Дома культуры. Завершился вояж, который я бы вряд ли смог осуществить своими силами, так что и все мои благодарности в текстах якутских постов - вполне искренние.

37.

С чёрного внедорожника пересев на белый, продолжаем путь по трассе "Колыма". Чурапча провожает сухим аласом Магаайы, как и майинский Урасалах занятым площадкой для празднеств:

38.

В том числе - Ысыаха-Олонхо 2015 года, когда видимо был построен непривычно лаконичный Аал-Луук-мас:

39.

В прошлой части я много раз упоминал чурапчинских коров - для Якутии они примерно такой же локальный бренд, как для всей России, скажем, астраханские арбузы или оренбургские пуховые платки. Но в посёлке о коровах напоминают лишь чрезвычайно сложные калитки в скверах, а вот Магаайы между празднеств спонтанно становится пастбищем:

40.

На выезде, как и на въезде - всадник, только не бронзовый, а деревянный. Но кто именно изображён здесь - не берусь предполагать:

41.

Заброшенный деревянный мостик остался не от Колымского тракта сталинских времён, до реконструкции местных просёлок на рубеже 1990-200-х начинавшегося лишь за Алданом. В прошлых частях я много рассказывал о совершенно не очевидных в Якутии проблемах с водой, очень малом количестве осадков и мерзлоте, которая позволяет накапливать в почве талую воду и поить ей леса и луга. Людям же пить нечего - рек на Центральноякутской равнине мало и они маловодны, бесчисленные озёра застойны и загажены пасущимся скотом, и единственным спасением если не от жажды, то от кишечных инфекций остаётся лёд, который якуты зимой запасали в подвалах (ну, и бутилированная вода, разумеется). В 1993-2004 годах от Нижнего Бестяха до Татты была построена сложная сеть водоводов - толстая труба из Лены подаёт воду в озеро Туора-Кюёль (показанное здесь в самом конце), канал из относительно полноводной Амги питает Татту в верховьях, ну а этот мостик - через пересекающий несколько озёр канал в Чурапчу из речки Татты:

42.

Памятник с фигурами коней у трассы - уж не знаю, по какой легенде или были:

43.

Сёла тут стоят не по-якутски часто - вот например последняя в Чурапчинском улусе Харабала 2-я, центр Болтонгинского наслега. Она тоже примечательна надписью, которую не каждый сможет расшифровать - сделана она якутской латиницей. А если точнее - "новгородицей": в 1917 году воодушевлённый революцией студент арабо-персидско-турецкого разряда Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, уже не юный к тому времени якут Семён Новгородов создал своему народу алфавит на основе международной системы фонетических знаков. В чём-то "новгородица" идеально подходила для людей, которым лишь предстояло массово обучиться грамотности: однозначное "как слышится, так и пишется" сочеталось с отсутствием заглавных букв и знаков препинания. Но первые коррективы в творение Новгородова внесла сама жизнь - в далёком Якутске да в разгар Гражданской войны было негде взять подходящее под новый алфавит типографское оборудование. С 1921 года на "новгородицу" стали переводиться учебники и газеты, но в общем распространение выявляло в ней всё больше неудобств, так что едва ли не каждый год в алфавит приходилось вносить коррективы. Наконец, в 1926 году в Баку прошёл Тюркологический конгресс, с которого якутская делегация привезла в том числе яналиф - универсальную тюркскую латиницу, на которую якутский и перевели в 1929-м. Дальше политика коренизации повернулась на 180 градусов, и с 1939 якуты используют ту сложную кириллицу о 38 буквах и 4 дифтонгах, что мы регулярно видим и ныне. Ну а въезд в Харабалу латиницей украсили от того, что сам Новгородов был из в Болтонгинского наслега. Только - не отсюда, а из местности Кыдала на полпути до Арылаха...:

44.

Вот и последний в нашем заречном вояже Таттинский улус, в 1912 году отделившийся от Ботурусского улуса, центром которого была Чурапча. Татту можно назвать Якутской Орловщиной, с которой родом как бы не большинство её литературных имён. Советский въездной знак не оставляет сомнений, что изображён на нём если не писатель, то олонхосут:

45.

В 2010-х годах стела обросла Аар-Багахом (святилищем), у которого мы припарковались в компании пары фур, явно державшись путь к Магадану. Алтарь из двух сэргэ обвязан саламами (лентами), полит кумысом и осыпан оладьями - эти маленькие жёлтенькие солнца якуты часто оставляют в святых местах.

46.

Первое таттинское село Кыйы встречает площадкой Ысыаха, которую я было принял за ещё один этнографический музей:

47.

Впрочем, как вы могли убедиться за эту серию, традиционного зодчества в Якутии полно и без всяких музеев:

48.

От Кыйи рукой подать до Черкёха - пожалуй, самого интересного села всей Якутии километрах в 40 от Чурапчи:

49.

Но о Черкехе - в следующих двух частях.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1140615.html

lj_varandej

Четверг, 01 Декабря 2022 г. 21:19 (ссылка) lj_varandej

Четверг, 01 Декабря 2022 г. 21:19 (ссылка)

Чурапча - райцентр (10,4 тыс. жителей) в 180 километрах от Якутска по Колымской трассе, куда мы в прошлой части добирались из Майи глухими просёлками по колоритнейшим деревням. До поездки мне рассказывали о Чурапче как о месте из тех, где самый яркий и аутентичный Ысыах, но не все поймут, если к ним обращаться по-русски. Такие уголки есть у многих народов, будь то ирландский Коннахт, финская Остроботния, армянский Сюник или казахский Чимкент... Только вот нюанс: национальная культура в перечисленных местах как правило обладает изрядной спецификой, которую мощное самосознание настойчиво пытается превратить в эталон. Этого-то в Чурапче и нет: сохранность традиций, языка и просто некоего национального стержня в Саха-Сирэ примерно одинакова от улуса к улусу. Для якутов Чурапча - не цитадель исконного духа, а столица деревень, самой кондовой глубинки, славная обилием коров. И даже здешний институт гордо именуется "единственным сельским вузом России".

Нашему вояжу по Заречным улусам помогли проект "Живое наследие", депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева, администрация Республики Саха и отдельных её улусов, а в сегодняшнем случае - заместитель начальника управления по организационным и правовым вопросам администрации Чурапчинского района Алексей Гаврильевич Ноев и директор Чурапчинского музея Юрий Семёнович Толстоухов.

Колымская трасса - название легендарное, но сталинская "дорога на костях" начинается лишь за Алданом. Три сотни километров в Заречных улусах, между Алданом и Леной, присоединили к ней лишь на рубеже 1990-2000-х с реконструкцией из просёлок. Реконструкция идёт и ныне: все 170 километров до Ленской переправы тут чередуются участки нового асфальта и пока ещё грунтовок, где строительная техника поднимает плотную пыль. Впрочем, прочувствовали мы это лишь на обратном пути - как уже говорилось, в Чурапчу мы добирались по просёлкам. К трассе "Колыма" Чурапча выходит бесконечными магазинами, автосервисами и кафе, по вечерам закрытыми либо на ночь, либо на спецобслуживание. Поворот к центру посёлка отмечает памятник Боотур Уус (2013) по мотивам написанной в 1938 году картины якутского художника Петра Романова:

2.

Боотур Уус, здесь изображённый с невестой - это внук легендарного праякута Эллэя, что где-то в 11 веке привёл из Прибайкалья на Лену тюркский народ курыкан. Они закрепились в левобережной долине Эркээни, напротив богатых железом притоков, и так как соседняя долины Туймаады (где теперь Якутск) была обжита эвенками, с вождём которых Омогоем Эллэй заключил союз, пришлый народ стал расселяться вверх по притокам. Боотур Уус первым отправился вглубь правобережья, и вскоре заречные аласы заняли заречные улусы. Большинство из них, как Мегинский (см. прошлую часть) или Борогонский (не говоря уж про огромные правобережные Кангаласский и Намский!), занимали отдельные крупные племена, а дюжина племён слагали один Ботурусский улус, русским известный уже с 1637 года.

3.

Под русской властью улусы остались в качестве национальных волостей, тем более сбором ясака (превратившегося постепенно из пушной дани в обычный оброк) у якутов с 17 века занимались сами тойоны (князья). Сетка улусов оставалась стабильной с дорусских времён, пока над ней сменялись комиссарства, округа, уезды в Якутской провинции, губернии, области. К началу ХХ века Ботурусский улус с населением в 30 тыс. человек объединял примерно 1/6 часть всех якутов, и население его росло, наслеги дробились, а для внутреннего сообщения всё острее не хватало дорог. Начавшиеся в 1901 году тяжбы кончились важным для Якутии событием - Разделением Ботурусского улуса: в 1911 году его южная часть выделилась в Амгинский улус, в 1912 северная стала Таттинским улусом, ну а середина носила старое название до 1930 года, когда была переименована в Чурапчинский улус. Его по сей день населяет десяток родов с не просто тюркскими, а откровенно огузскими названиями (болугурцы, чакырцы, сыланы и т.д.), а крупнейшее племя хатылинцев считается потомками разветвившегося рода Боотур Ууса. "Большой" Ботурусский улус дал Якутии добрую половину выдающихся имён (особенно богата ими Татта), но и в "малом" ярких личностей хватало. На кадре ниже, в местном музее - стенд о живописце начала ХХ века Иннокентии Сивцеве (Мытыйыкы), с чьим творчеством мы познакомились в прошлой части, и выкованный в Иркутске в 1771 году клинок (символ власти) телейского тойона Уот Сирэй Кыдаала, который позже переселился в Якутск и был там крещён как Федот Борисов. Из его рода, как я понял, происходит чурапчинец Егор Борисов - в 2010-18 годах последний президент и первый Глава республики Республики Саха. Ну а известная с 1648 года Чурапча была центром Ботурусского улуса, то есть фактической столицей почти мононационального якутского правобережья.

4.

От памятника Боотур Уус начинается улица Маркса, пересекающая посёлок из конца в конец. От трассы до центра по ней пара километров мимо живописного кладбища с целым городком чардаатов (мавзолеев):

5.

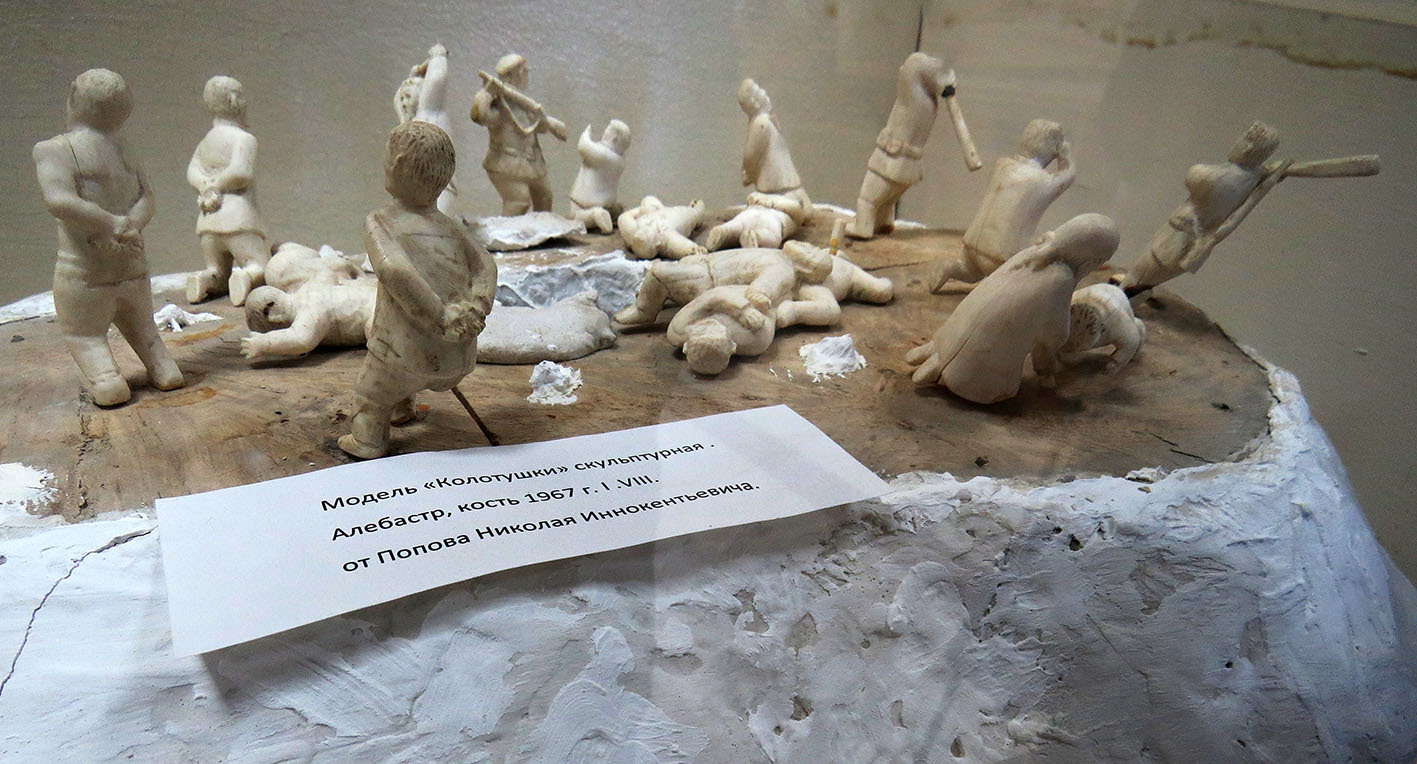

А где-то за заборами стоит с 1920-х годов вероятный прототип так удививших меня в прошлой части деревянных Часовен Победы - могила 17 жертв Чурапчинской колотушки. Столица Заречных улусов не могла не стать одним из очагов Гражданской войны.

5а.

С тех пор как в 17 веке были подавлены последние восстания, настоящего сепаратизма в Якутии не появлялось никогда. Куда ближе народу саха оказалось областничество - широкое местное самоуправление и возможность быть самим собой. Проще говоря - положение "государства в государстве". Более того, в силу удалённости и крайней специфики экстремальных природных условий, так Якутия в основном и жила под Россией - со всеми своими улусами, наслегами и тойонами. Якут вообще по натуре не идейные боец, а крепкий хозяйственник, а единственное "активное меньшинство" среди саха образовалось в начале ХХ века под влиянием ссыльных большевиков. В общем, с начала Гражданской войны якуты хранили скорее нейтралитет, более комплиментарный к красным, но красные в 1920 году совершили очевидную ошибку - ликвидировали Якутскую область, вновь подчинив её Иркутску. Чем не замедлили воспользоваться белые: осенью 1921 года в упразднённую область вошли прибывшие морем отряды корнета Михаила Коробейникова через Аян и есаула Валериана Бочкарёва через Охотск. К зиме восстание охватило весь Северо-Востока от Олёкмы до Камчатки, а в осаждённом Якутске пошли на дрова деревянные церкви, здания старой администрации и башни последнего русского острога. Главным оплотом повстанцев и сделалась Чурапча, где в марте Коробейников организовал Временное якутское областное народное управление и возглавил Якутскую народную армию. Вместо царского триколора они подняли флаг Сибирского областничества, с 1918 ходивший по недолговечным белым государствам, смещаясь неуклонно на восток:

Народная армия ушла к Якутску и даже успела ненадолго им овладеть, Советы же грамотно перехватили повестку, уже в апреле 1922 года провозгласив Якутскую АССР. Наводить в ней порядок отправились красные командиры Иван Строд (прежде здесь уже отличившийся) и Степан Вострецов (до того воевавший больше на родном Урале), и к лету отряды ЯНА были отброшены назад в Заречные улусы. Красные двигались к Чурапче, и охранявший её полковник Валентин Дуганов, бежавший в этот новый антисоветский оплот из красной тюрьмы в Иркутске, решил отыграться на пленных. 1 июля 1922 года 17 человек, в том числе четверо братьев-бедняков Готовцевых, виновная лишь в том, что её сыновья поддерживали красных Елена Яковлева и всего-то один красноармеец Алексей Тимофеев (причём не якут, а чуваш) были казнены белыми. Патронов у Дуганова оставалось в обрез, поэтому людей по одном уводили в лес, а там убивали дубиной и бросали в яму. Тут стоит сказать, что просто по причине малолюдья и суровости условий человеческая жизнь для якутов стала бесценной "ещё когда это не было мейнстримом" - психологически любые цифры потерь тут можно умножать на 100, а потому в местной памяти Чурапчинская колотушка - примерно как для Европейской части Бабий Яр.

6.

Остатки сил ВЯОНУ откатились дальше на восток, и в конце лета к ним пришло с моря подкрепление - порядка 750 вернувшихся из Маньчжурии белогвардейцев во главе с Анатолием Пепеляевым. Но основные битвы с ними развернулись на Амге, а Ботурусский улус крепко держали красные отряды. Защищал сожженную дугановцами Чурапчу и отстраивал её после Гражданской войны бывший красный партизан Николай Кривошапкин, более известный как Николай Субурусский по якутскому имени Уот Субуруускай.

7а.

Расположенная практически в центре гигантского ромба между Леной, Алданом и Амгой, Чурапча и в раннем СССР осталась экономическим центром Заречья, из которого по окрестным улусам распространялись ликбез, электрификация всей страны и другие достижения социализма.

7.

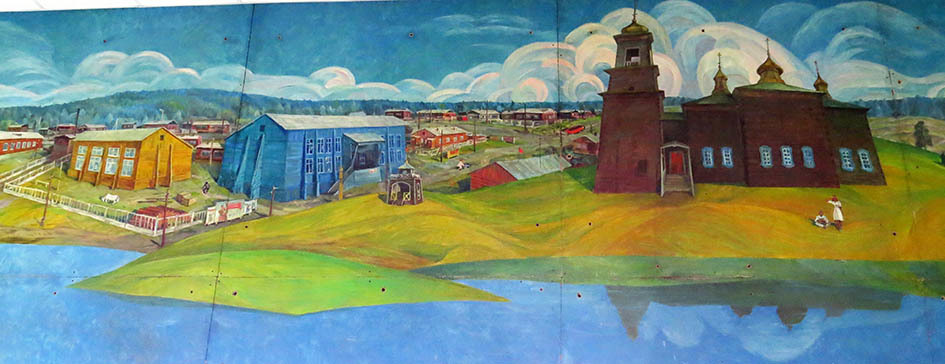

И до сих пор Чурапча на своих 9 холмах и 17 аласах замыкает десятку крупнейших населённых пунктов Якутии, а уж в Заречных улусах превосходит все эти Ытык-Кюёль, Амгу, Майю, Борогонцы и даже Нижний Бестях в 1,5-2 раза. Хотя по статусу всё это сёла, визуально Чурапча явно небольшой городок - даже с муралами и новостройками:

8.

Тут есть даже стеклянный Дом Олонхо (2013) - такие в якутской глубинке сочетают функции Дворца культуры и храма, где на сцене могут проходить хоть концерт, хоть алгыс. И в то же время по сравнению с деловитым Бестяхом или пасторальной Майей Чурапчу отличает куда как более суровый, глинисто-мерзлотный пейзаж:

9.

Под вечер мы подъехали к администрации Чурапчинского улуса, где наш водитель Николай Егорович получил пакет с едой на вечер и ключи от квартиры на окраине, в которой нам предстояло ночевать.

10.

Перед администрацией - живописный наклонный сквер с Ильичом, доской почёта (кадр ниже) и отдельным памятником телеграмме Ленина с её текстом: "Чурапче через Якутск президиум конференции бедноты раскрепощённые от царского угнетения освобождающиеся от кабалы тойнов якутские трудящиеся массы пробудятся с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся".

11.

От администрации мы поехали на самую окраину, которую покажу в конце поста, и там расположились в квартире. Егорыч пошёл посмотреть свой белый "Патриот", в котором с позавчерашнего дня начались мелкие поломки, и вскоре вернулся обескураженным - бездорожье Курулура и Бютейдяха не прошло даром, и у машины полетел задний мост. Созвонившись со знакомыми автомеханиками, Егорыч оценил сроки ремонта в полдня-день, и я уже готовился к тому, что в бывший нашей целью Арылах мы не доедем и весь следующий день проведём в посёлке. Однако даже на ночь глядя я не замедлил сообщить про форс-мажор Алексею Гаврильевичу в администрацию, а на утро за нами приехал на чёрном джипе с выдернутым из отпуска молодым шофёром Юрий Толстоухов да повёз по посёлку и в Арылах. В общем, Чурапчу мы осмотрели в несколько приёмов, а потому не стоит удивляться разному освещению - вот этот маленький алас лежит в прямой видимости мест с кадров выше, а из многоэтажки поодаль можно читать бетонную телеграмму Ильича:

12.

Центр Чурапчи вдоль улицы Маркса буквально набит памятниками героям войн. В сквере через дорогу от администрации увековечен Гавриил Протодьяконов - сельский учитель, на фронте ставший героем-артиллеристом и даже запечатлённый в панораме "Сталинградская битва" на Мамаевом Кургане. К Звезде Героя он представлен почему-то не был, зато дошёл до Берлина и благополучно вернулся живым.

13.

Обратите внимание, как причудливо устроены входы в поселковые скверы - потому что чурапчинские коровы не пустой стереотип!

13а.

Продолжение мемориала Победы (1995) - с другой стороны дороги:

14.

И в его сэргэ и фигуре коня, портретах солдата и его родных, символическом кладбище с табличками-кенотафами чувствуется совсем не советский почерк. Но на камне, может быть более старом - силуэт и герб СССР:

14а.

Через дорогу - монумент борцам за власть советов с датами на обелиске. Кроме бутафорского пулемёта, который с каким-то уж очень прозрачным намёком был поставлен на 100-летие Октября:

15.

За монументом - колоритное деревянное здание детской школы искусств (1957):

16.

Ну а скрепляет всю систему памятников дорожник и мелиоратор Дмитрий Лазарев. Он строил трассу к Якутску и пущенный в 2004 году водовод Нижний Бестях - Татта, вдоль которого мы ехали в прошлых частях.

17.

Новостройку ДК "Айылгы" отделяет от него не алас, а медленная речка Куохара. Она течёт в широкое озеро, сменившее за свою историю несколько названий и в итоге ставшее озером Чурапча:

18.

За речкой ещё один памятник - локомобиль (1938), паровой генератор первой в Заречных улусах электростанции, тут поставленный в 2017 году:

19.

Близ него свернём с улицы Маркса вниз по Куохаре - туда, где с 1948 года стоит Чурапчинский музей истории и этнографии имени Андрея Савина - историка, этнографа и первого директора:

20а.

Нынешнее здание построено в 2008 году не без помощи Егора Борисова, и конечно, прежде чем ехать в глушь, Юрий Семёнович не упустил возможности показать гостям своё учреждение:

20.

В отличие от Майи или Олёкминска, о Чурапчинском музее я ничего не знал до поездки и даже не собирался его посещать. Но в Якутии просто на удивление хорошо с музейным делом - начиная от роскошного кластера музеев Якутска и заканчивая музеями улусов и даже наслегов, уровень которых может и не "областной", но явно выше, чем "районный". Понимая, что у нас впереди сложная дорога, очаровательная Василена Мохначевская провела нам экскурсию быстро, но в посты о материальной и духовной культуре саха я включил и несколько кадров отсюда.

21.

На кадре выше - якутские украшения, в том числе работы братьев Алексея и Константина Макаровых (Ини-бин Энсиилэр). На кадре ниже - точки приложения такого искусства: седло и сбруя коня, кафтан женщины и доспех боотура (конечно, новодел), подаренный музею знаменитым кузнецом Борисом Неустроевым (Мандар-Уус) с Татты:

22.

В уголке - ещё одна легенда Ботурусского улуса: вождь Кудангса Великий из Майибалы, шаман Чачыгыр-Таас и Чолбон - Утренняя Звезда, с которой в якутских легендах на Землю спускается холод. Кудангса действительно жил на рубеже 16-17 веков, и его эпоха осталась золотым веком Заречья, пока, быть может в тот же год, когда в России небывалые холода вызвали голод и Великую Смуту, сюда не пришла особенно страшная зима. По легенде, Куданса позвал Чачыгыра (судя по имени, кстати, эвенка!) сбросить Чолбон с небес и пообещал взять на себя всю вину перед богами. Не опрокинуть звезду, но хотя бы отогнать злую зиму ойун и тойон действительно смогли, ну а в начале ХХ века Платон Ойунский с соседней Татты написал по мотивам тех событий оперу. Костюм и бубен же принадлежали, конечно, не Чачыгыру, но вполне реальной удаганке (шаманке) Ульяне Платоновой, также известной как Усылджана:

23.

В экспозиции старого быта - чороны (деревянные кубки, об изготовлении которых я рассказывал здесь) от мастера Гавриила Егорова, лучшая коллекция якутских кос с характерными широкоугольными лезвиями и неожиданно симпатичный столик:

24.

А также столь редкая вещь, как якутская керамика - несколько горшков и светильник-окуриватель. Мир саха состоял в основном из дерева и металла: якуты знали много секретов обработки древесины и бересты, получая из неё например ткань наподобие брезента, и имели отличная по меркам Средневековья металлургию. А вот керамика тут чаще достояние археологии, чем этнографии. Но такова, видать, специфика Чурапчи, стоящей на голой глине:

24а.

Из-за этой глины без признаков песка тут вдали от больших рек случаются наводнения - талая вода просто стоит в низинах, пока не испарится. Снегопады же в Чурапче порой случаются очень сильные - уровень снега после одного из них, случившегося в 1859 году, отмечает вот этот сэргэ из местности Иэкээни:

25.

Это уже зал дикой природы, в котором лежит первобытного вида долблёнка, случайно найденная неким Афанасием Сивцевым в 1992 году во время рыбалки на Олимпийском озере:

26.

В долблёнку Юрий Семёнович (на заднем плане - его дочь, 7-классница Оля, поехавшая с нами) экспонаты подкладывал сам:

27.

Нам показав с телефона, какими их выловил в низовьях Лены. "Воооооот такую рыбу" в Якутии демонстрируют не разводя руки, а как бы поднимая добычу за жабры над полом.

27а.

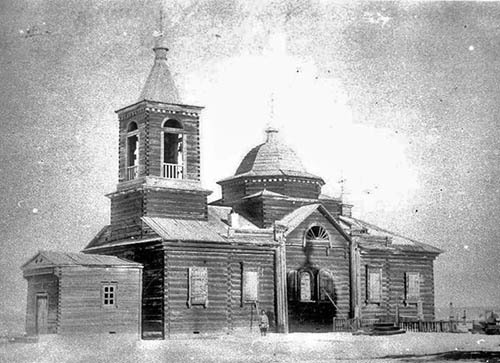

От музея рукой подать до деревянной Вознесенской церкви (1899):

28.

Точнее, до Новой Вознесенской церкви - была ещё и Старая Вознесенская (1848), сруб которой, перенесённый с исходного места как общежитие врачей, до сих пор стоит где-то в посёлке.

28а.

В новой церкви при Советах располагались организации вроде суда или прокуратуры, а теперь она возрождается - медленно и тяжело. Над крышей вновь поставлены купола, но вряд ли туда скоро вернётся колокольня - пока главной целью прихода остаётся иконостас:

29.

Смотритель храма попросил нас разместить где-нибудь реквизиты для пожертвований:

29а.

Да сказал фразу словно откуда-то из Руси домонгольской: "У нас приход очень бедный, мало людей в нём - тут большинство язычники..."

30.

Кадр выше снят с места, которое якуты чтут вне зависимости от вероисповедания - с мемориала Насильственно переселённым (2012):

31.

На церкви нет звонницы, а тут висит колокол с литыми датами Чурапчинской трагедии:

31а.

Холм венчает статуя "Мать и Дитя", он же и на вводном кадре:

32.

Целый зал посвящён тем событиям и в музее. Самой славной страницей Великой Отечественной войны в Якутии остаётся АлСиб - перегон ленд-лизовских самолёт в Красноярск с Аляски (см. здесь). Не менее важную роль ЯАССР сыграла в снабжении тыла продуктами - молоком, кониной, олениной, рыбой... С последней выходило сложнее всего: огромные биоресурсы моря Лаптевых и ленских низовий было просто некому добывать. Поначалу советская власть отправляла на гиблые полярные берега депортантов из Прибалтики и завоёванной части Финляндии. Многие из них погибли тогда от голода и мороза, но план всё равно не выполнялся, и вот якутские чиновники, припомнив заодно ЯНА и ВЯОНУ, обратили взгляды на Чурапчу. Несколько десятков небольших животноводческих колхозов были директивно преобразованы в рыболовецкие, и ловить они, конечно же, должны были не озёрных карасей. По исполнению всё это мало отличалось от депортаций народов Кавказа и Крыма: на сборы людям давали сутки, а с собой разрешалось взять не более 16 килограмм поклажи, не считая скота - 2904 коров и лошадей также отправлялись в низовья. В начале сентябре 1942 года 5318 человек, около 1/3 тогдашнего населения улуса, прибыли в Нижний Бестях. Дальше в дело вступила общая военная неразбериха, которую теперь мы и своими глазами имеем несчастье наблюдать. Обещанные пароходы так и не подошли, переселенцы 4 недели ждали их на берегу в шалашах и навесах, и потеряв бесценные дни перед холодами, отправились вниз по реке на неустроенных грузовых баржах.

33.

Колхозы расположились цепочкой от Сангар до острова Тит-Ары. Собраться переселенцам дали так, будто они едут на всё готовое, по изначальному плану у них было тёплое время построить себя жильё, а по факту чурапчинцы высаживались с барж в октябре-ноябре, когда над Якутией крепчали морозы... Выживали кто как мог - сооружая навесы и шалаши, восстанавливая заброшенные балаганы, обменивая фамильные реликвии у русских и эвенков на тёплую одежду и еду. Но чаще всего - просто не выживали: на холодных берегах погибла треть переселенцев, более 2000 человек, и в основном - в первую бесприютную зиму. Вот таким примерно было в низовьях Лены лето 1943-го: чурапчинцы, в основном женщины и подростки, ловят рыбу на фоне острова Столб в начале дельты.

34.

И всё же юридически это была не депортация: не обременённые антисоветскими обвинениями, в 1944-47 годах выжившие вернулись домой, по очереди из Кобяйского, Жиганского и Булунского районов. Чурапчинский улус в далёком тылу война опустошила так, как немногие районы, по которым прокатилась непосредственно. Из 50 тыс. голов скота тут осталось 14 тысяч, из 16964 жителей - 7934. Некогда с большим отрывом самый многолюдный район Якутии восстановил свою численность лишь в 1986 году, и ныне с населением 22 тыс. человек не выделяется среди соседей.

34а.

Но жизнь продолжалась, и за озером от памятника прекрасно виден ещё один символом Чурапчи - ЧИФКИС, который и называют "единственным сельским вузом России":

35.

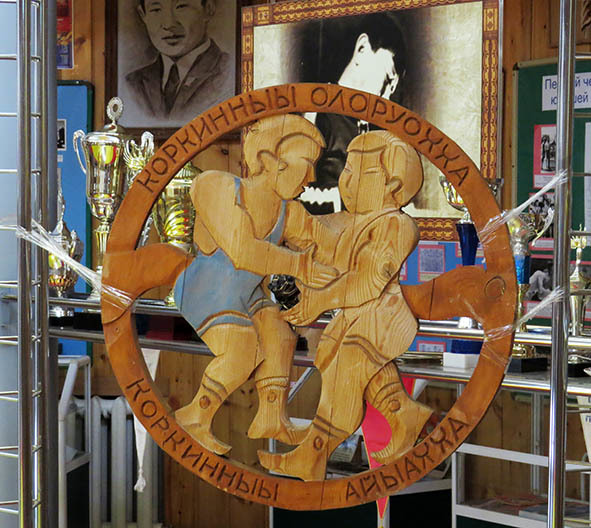

Основанный в 1934 году как училище для подготовки сельских учителей физкультуры, вузом Чурапчинский институт физкультуры и спорта стал лишь в 1999 году, и здания с прошлого кадра его - кажется, из той эпохи. Но его учреждение не было плодом амбиций Михаила Николаева или Егора Борисова - как сказал олимпийский чемпион-самбист Александр Иваницкий (дончанин в Ленинграде), "Чурапча мощно вклинилась в большой спорт". Показав свой музей, Юрий Семёнович привёз нас к Чурапчинскому музею Спортивной славы (2003)...

36.

...имени Дмитрия Петровича Коркина. Под широким куполом, на символической борцовской арене нас встретил заведующий музеем Егор Васильевич Пудов. А с ним - гипсовый Коркин и четвёрка его лучших учеников: олимпийские чемпионы по борьбе Роман Дмитриев (1972, Мюнхен) и Павел Пинигин (1976, триумфальный для якутов Монреаль), серебряный призёр того же года Александр Иванов и чемпион "Игр доброй воли-1986" (эрзац бойкотированной соцлагерем Олимпиады-1984) Василий Гоголев, в юности приехавшие сюда из разных концов Якутии:

37.

Родившийся в 1928 году в семье колхозников, в 1952 году Дмитрий Коркин уехал из родного Кытанахского наслега в Ленинград - в пединститут имени Герцена. В Северной столице якут увлёкся борьбой самбо и даже выполнил разряд кандидата в мастера спорта. Дальше студента могла ждать спортивная карьера, но окончив вуз, он вернулся на родину преподавать русский язык в Ожулунской сельской школе в 12 километрах от Чурапчи. Тело, однако, просило борьбы, и Дмитрий Петрович организовал при школе секцию с самодельными матами, которые набивал соломой:

37а.

Вскоре о чудо-тренере прослышали в Чурапче, и поначалу Коркин ходил 12 километров до райцентра пешком три раза в неделю, а в 1957 свежесозданная на базе училища Чурапчинская школа-интернат предоставила ему жильё и построила спортзал по его требованиям. В сельской глуши Дмитрий Петрович думал о том, как связать в единый стиль самбо и якутскую борьбу хапсагай, а в райцентре его всё больше занимали вопросы возможностей и совершенствования человеческого тела. Особенно после 1964 года, когда слава якутского тренера дошла до Москвы и его отправили на Олимпиаду в Токио.

37а.

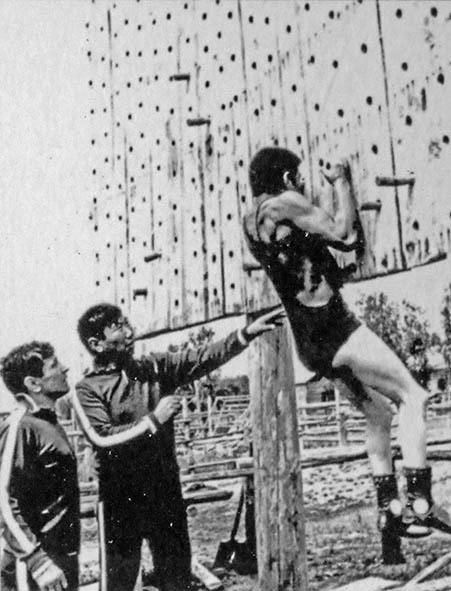

Изучив опыт западного спорта, Коркин оценил важность такой обыденной по нынешним временам вещи, как тренажёры, и в 1970-77-м годах создал целую их серию из подручных материалов. Основными техниками тренировки стали проходы под палкой без касания земли коленями, проходы под качающимся препятствием, прыжки по разновысоким столбам, ходьба по канату и по крутящейся бочке, лесенки с небольшим уклоном ступеней и стенки с отверстиями, по которым тренируемый карабкался с помощью клиньев в руках. Один из тренажёров получил даже собственно название "Нустр" - молодой воспитанник Нустр Дмитриев прекрасно делал броски через бедро, и как вскоре выяснил Дмитрий Петрович, нужные мышцы он развил в стройотряде, вращая ручное сверло.

38а.

Макеты с кадра выше в масштабе 1:25 сделаны в 2005-м, а вот большинство машин Коркина в натуральную величину на фоне корпусов ЧИФКИСа:

38.

А вот так на них происходила тренировка:

38б.

В общем, по факту в названии "Музей спортивной Славы имени Коркина" слово "имени" лишнее - почти целиком он посвящён великом тренеру (ушедшему в 1984 году) и его ученикам. Борцов в первую очередь поддерживал и Алексей Шадрин, с которым был связан расцвет Чурапчинской детско-юношеской спортивной школы в 1966-74 годах. Но в то же время - не борьбой единой: если у местных теннисистов и шахматистов успехи в основном внутриякутские, а отделение лыжных гонок и вовсе проработало недолго (1984-2000), то вот шашки таки прорвались в дамки. Основанное в 1974 году энтузиастом Семёном Жирковым, закрытое спустя 10 лет и возрождённое в 1992 отделение породило целую Чурапчинскую шашечную школу, выпустившую двух мировых гроссмейстеров (Матрёна Ноговицына и Гаврил Колесов) и более 100 мировых чемпионов и призёров.

39.

В основном в экспозиции музея - награды, личные вещи чемпионов, книги и показанные мной, кажется, полностью артефакты становления ЧИФКИСа. А есть тут и такая витрина - ученики занимались не только спортом:

40.

Пейзажи в окрестностях сельского вуза:

41.

Напоследок съездим на окраину, в район первой в заречной Якутии машинно-тракторной станции, основаной в 1932 году:

42.

В двухэтажке близ которой мы расположились ночевать:

43.

Тут главным, и мягко говоря не слишком приятным впечатлением стала вода - зеленоватая и пахнущая отходами коровьей жизнедеятельности. По зелёным лугам и бескрайним лесам сложно догадаться о том, какие проблемы с водой испытывают глубины Якутии. Но осадков тут выпадает около 300мм в год, а густота речной сети на уровне сухой степи или полупустыни: расстояния от речки до речки масштабов той же Куохары могут исчисляться десятками километров. Почвы и озёра поит талая вода, удерживаемая вечной мерзлотой, а вот людям пить нечего - Куохара слишком мала, и сколько бы не было кругом озёр - все они застойны. Что озёрная, что ленская вода из трубопровода - для технических нужд, а местные пьют талую воду, зимой запасая для неё озёрный лёд. Лишь в последние годы появилась техническая возможность бурить сквозь вечную мерзлоту глубокие артезианские скважины, но пока этим пользуются только частники.

43а.

Виды из окон квартиры - с одной стороны детская площадка псевдо-хипстерского вида:

44.

С другой - одинокий хотон (хлев) и поодаль алас Мээсэ за дорогой к Арылаху:

45.

Но дорогой этой отправимся в следующей части - в надежде разгадать "якутский Кодекс Войнича".

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Окрестности Черкеха.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1140338.html

|