|

eco-pravda

Вторник, 06 Мая 2025 г. 22:15 (ссылка) eco-pravda

Вторник, 06 Мая 2025 г. 22:15 (ссылка)

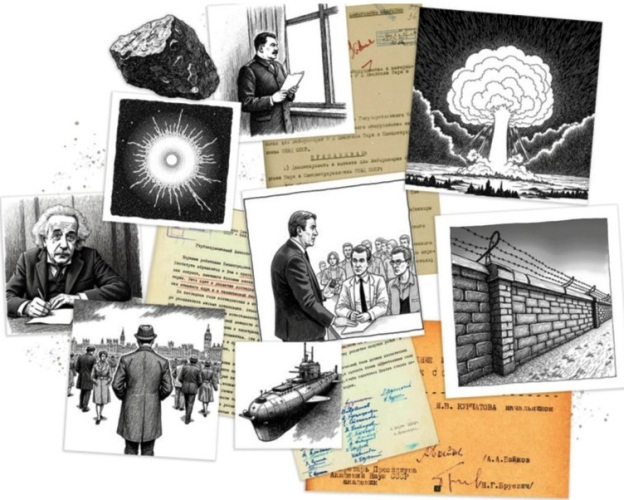

Атомная хроника Второй мировой войны

В конце 1930‑х Германия вплотную занялась вопросом, как поставить энергию ядра на службу Третьему рейху. Другие страны серьезно опасались ее успехов и предпринимали попытки сорвать или притормозить немецкие разработки. От того, кто будет первым, во многом зависела судьба мира и человечества. Насколько напряженной была битва умов и технологий, свидетельствует эта краткая хроника.

1939 год

26 сентября. Управление вооружений сухопутных сил вермахта после совещания с ведущими учеными страны приняло решение начать ядерную программу. Месяцем раньше Альберт Эйнштейн с подачи физиков Лео Силарда, Юджина Вигнера и Эдварда Теллера написал президенту США Франклину Рузвельту об активизации немецкой науки в этом направлении. Эйнштейн предложил незамедлительно приступить к разработке ядерного оружия, чтобы опередить Германию. Это сподвигло американцев на запуск «Манхэттенского проекта».

30 октября. Французские ученые, Ганс Халбан и Лев Коварски передали Парижской академии наук запечатанный конверт с соображениями о «получении в урановой среде развивающихся цепных ядерных реакций», направленных на создание ядерного реактора и атомной бомбы.

1940 год

Февраль — март. Английские физики Рудольф Пайерлс и Отто Фриш подготовили научный меморандум «О создании «супербомбы», основанной на ядерной цепной реакции в уране», в котором дали оценку критической массы урана‑235 для этой бомбы.

16 сентября. В СССР на заседании комиссии по урановой проблеме при президиуме Академии наук директор Радиевого института академик Виталий Хлопин заявил, что «получение металлического урана у нас не поставлено» и «необходимо иметь обогащение природного урана изотопом 235».

1941 год

Апрель. Японский Институт физико-химических исследований (RIKEN) приступил к осуществлению военной ядерной программы «НиГо». Руководил работой Есио Нисина.

Июнь. В одесском филиале Гиредмета на опытном производстве получен уран‑234. Препарат был доставлен в Москву для экспериментальных исследований.

28 сентября. Объявлено об эвакуации в Казань более 1 тыс. научных сотрудников с семьями. В дальнейшем многие из этих ученых работали в атомном проекте.

Сентябрь — октябрь. Советский резидент в Лондоне Вадим (Анатолий Горский, куратор агентурного ядра «Кембриджская пятерка») направил в Центр сообщение о работах британцев по урановой бомбе. С него началась операция «Энормоз» (с англ. — «огромный»), имевшая целью получать сведения о создании на Западе атомного оружия.

11 октября. Франклин Рузвельт предложил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю разрабатывать атомную бомбу совместно с США. Лондон согласился лишь в середине 1942 года, придя к выводу, что в одиночку преуспеть в этом деле колоссально трудно.

12 октября. В Колонном зале Дома Союзов на антифашистском митинге ученых академик Петр Капица заявил: мощная бомба уничтожает квартал, бомба с внутриатомной энергией, по теоретическим подсчетам, с легкостью уничтожит столичный город.

1942 год

Март. Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия получил подготовленную по данным подведомственной ему внешней разведки докладную записку об урановых достижениях Германии, Великобритании и США и о необходимости развертывания таких работ в Советском Союзе. Лаврентий Берия записку не подписал и Иосифу Сталину не направил — якобы не осмелился.

Апрель. Техник-лейтенант 90‑го отдельного разведывательного авиаполка ВВС Красной армии Георгий Флеров (открывший с Константином Петржаком накануне войны спонтанное деление ядер урана) отправил Иосифу Сталину письмо о необходимости работ по урану. В августе Георгия Флерова демобилизовали и откомандировали в распоряжение Академии наук.

28 сентября. Иосиф Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по урану»: Академии наук поручено «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны (ГКО) к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива». В этих же целях при АН СССР учреждалась «специальная лаборатория атомного ядра».

6 октября. Иосиф Сталин получил письмо за подписью Лаврентия Берии: справка о продвижении Великобритании, США, Германии и Франции в применении урана для «новых взрывчатых веществ» и соображения относительно создания при ГКО научносовещательного органа для координации аналогичных работ в нашей стране.

23 ноября. При непосредственном участии наркома боеприпасов Бориса Ванникова учрежден Московский механический институт боеприпасов. Вуз готовил конструкторов перспективной военной техники и кадры для атомной промышленности. В 1953 году его переименовали в Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Сейчас — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

27 ноября. Вышло постановление ГКО «О добыче урана»: в СССР началась широкомасштабная геологоразведка.

2 декабря. В Чикагском университете группа Энрико Ферми впервые в мире осуществила управляемую цепную ядерную реакцию на реакторе CP‑1.

Конец декабря. В Уральском физико-техническом институте под руководством Исаака Кикоина началась разработка центрифуги для разделения изотопов урана.

1943 год

11 февраля. ГКО распорядился организовать работы по использованию атомной энергии в военных целях. Общее руководство поручено наркому иностранных дел Вячеславу Молотову, научное — Игорю Курчатову, оперативно-административное — заместителю председателя Совнаркома Михаилу Первухину, информационно-разведывательное и контрразведывательное обеспечение — Лаврентию Берии.

28 февраля. В оккупированной немцами Норвегии британские коммандос и бойцы Сопротивления уничтожили резервуары с тяжелой водой на заводе Norsk Hydro, задействованном в гитлеровской ядерной программе.

10 марта. Игорь Курчатов назначен начальником Лаборатории № 2 АН СССР — научного центра, ставшего мозгом атомного проекта. Лаборатория № 2 выросла в Институт атомной энергии им. Курчатова, сейчас Российский научный центр «Курчатовский институт».

22 марта. В записке на имя Михаила Первухина Игорь Курчатов сообщил о возможности применения в ядерной бомбе плутония: «Если в действительности эка-осмий (плутоний) обладает такими же свойствами, как уран‑235, его можно будет выделить из «уранового котла» (котлом тогда называли реактор. — «СР») и употребить в качестве материала для «эка-осмиевой бомбы».

1944 год

10 января. Нарком цветной металлургии Петр Ломако распорядился построить на московском заводе «А» цех № 04 для производства металлического урана.

Апрель. Лаборатория № 2 занялась вопросами производства тяжелой воды.

Декабрь. В Гиредмете под руководством радиохимика Зои Ершовой, советской мадам Кюри, получен первый слиток металлического урана — около 950 г.

1945 год

Январь — март. Немцы собрали тяжеловодный реактор B-VIII в местечке Хайгерлох. Попытки запустить цепную реакцию ядерного деления успехом не увенчались: не хватило тяжелой воды. По некоторым сведениям, этот реактор и уран попали в руки к американцам.

6 января. В составе Главного управления лагерей горно-металлургической промышленности НКВД СССР создано Спецметуправление по разведке, добыче и переработке урана.

9 мая. В Германию направлена группа советских специалистов во главе с генераллейтенантом НКВД инженером-металлургом Авраамием Завенягиным. Группа искала уран, оборудование, документацию и ученых и инженеров, имевших отношение к ядерной программе. Искала и нашла.

14 мая. В Северной Атлантике военно-морские силы США захватили немецкую подводную лодку U‑234, которая везла в Японию 560 кг окиси урана. Экипаж предпочел сдаться.

16 июля. В США на полигоне Аламогордо (Нью-Мексико) осуществлен первый в истории ядерный взрыв. Испытание называлось Trinity — «Троица».

6 августа. Американский тяжелый бомбардировщик В‑29 «Энола Гей» (назван в честь матери командира экипажа) сбросил урановую бомбу с ядерным зарядом пушечного типа «Малыш» на японский город Хиросима. Мощность взрыва составила 13 кт тротила. Погибли и пропали без вести 70–80 тыс. человек. С учетом смертей от болезней, развившихся из-за воздействия взрыва в следующие пять лет, — предположительно, 200 тыс.

9 августа. Второй В‑29 сбросил плутониевую бомбу имплозивного типа «Толстяк» на Нагасаки. Мощность взрыва — 21 кт, жертвы к концу 1945 года — 74 тыс. человек.

Советская разведка раздобыла сведения о бомбе этой конструкции. В некотором смысле «Толстяка» можно назвать прототипом первой нашей атомной бомбы — «изделия 501» с плутониевым зарядом РДС‑1, испытанной в 1949 году.

20 августа. При ГКО СССР образованы Специальный комитет (председатель Лаврентий Берия) и Первое главное управление (ПГУ) при Совнаркоме СССР — высшие органы госуправления в решении всех вопросов вокруг атомного проекта. Начальником ПГУ и зампредом Спецкомитета стал Борис Ванников.

Cентябрь. В НКВД под началом генерал-лейтенанта Павла Судоплатова образован отдел «С». Отдел координировал общеполитическую и военную разведку в деятельности по получению сведений об устройстве атомных бомб, фундаментальных ядерно-физических исследованиях, разделении изотопов, реакторах и системе администрирования этих работ. Горячая война закончилась, но тут же началась холодная.

Оригинал публикации: «Страна Росатом»

Rewiever

Вторник, 06 Мая 2025 г. 11:25 (ссылка) Rewiever

Вторник, 06 Мая 2025 г. 11:25 (ссылка)

Атомная хроника Второй мировой войны

В конце 1930‑х Германия вплотную занялась вопросом, как поставить энергию ядра на службу Третьему рейху. Другие страны серьезно опасались ее успехов и предпринимали попытки сорвать или притормозить немецкие разработки. От того, кто будет первым, во многом зависела судьба мира и человечества. Насколько напряженной была битва умов и технологий, свидетельствует эта краткая хроника.

1939 год

26 сентября. Управление вооружений сухопутных сил вермахта после совещания с ведущими учеными страны приняло решение начать ядерную программу. Месяцем раньше Альберт Эйнштейн с подачи физиков Лео Силарда, Юджина Вигнера и Эдварда Теллера написал президенту США Франклину Рузвельту об активизации немецкой науки в этом направлении. Эйнштейн предложил незамедлительно приступить к разработке ядерного оружия, чтобы опередить Германию. Это сподвигло американцев на запуск «Манхэттенского проекта».

30 октября. Французские ученые, Ганс Халбан и Лев Коварски передали Парижской академии наук запечатанный конверт с соображениями о «получении в урановой среде развивающихся цепных ядерных реакций», направленных на создание ядерного реактора и атомной бомбы.

1940 год

Февраль — март. Английские физики Рудольф Пайерлс и Отто Фриш подготовили научный меморандум «О создании «супербомбы», основанной на ядерной цепной реакции в уране», в котором дали оценку критической массы урана‑235 для этой бомбы.

16 сентября. В СССР на заседании комиссии по урановой проблеме при президиуме Академии наук директор Радиевого института академик Виталий Хлопин заявил, что «получение металлического урана у нас не поставлено» и «необходимо иметь обогащение природного урана изотопом 235».

1941 год

Апрель. Японский Институт физико-химических исследований (RIKEN) приступил к осуществлению военной ядерной программы «НиГо». Руководил работой Есио Нисина.

Июнь. В одесском филиале Гиредмета на опытном производстве получен уран‑234. Препарат был доставлен в Москву для экспериментальных исследований.

28 сентября. Объявлено об эвакуации в Казань более 1 тыс. научных сотрудников с семьями. В дальнейшем многие из этих ученых работали в атомном проекте.

Сентябрь — октябрь. Советский резидент в Лондоне Вадим (Анатолий Горский, куратор агентурного ядра «Кембриджская пятерка») направил в Центр сообщение о работах британцев по урановой бомбе. С него началась операция «Энормоз» (с англ. — «огромный»), имевшая целью получать сведения о создании на Западе атомного оружия.

11 октября. Франклин Рузвельт предложил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю разрабатывать атомную бомбу совместно с США. Лондон согласился лишь в середине 1942 года, придя к выводу, что в одиночку преуспеть в этом деле колоссально трудно.

12 октября. В Колонном зале Дома Союзов на антифашистском митинге ученых академик Петр Капица заявил: мощная бомба уничтожает квартал, бомба с внутриатомной энергией, по теоретическим подсчетам, с легкостью уничтожит столичный город.

1942 год

Март. Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия получил подготовленную по данным подведомственной ему внешней разведки докладную записку об урановых достижениях Германии, Великобритании и США и о необходимости развертывания таких работ в Советском Союзе. Лаврентий Берия записку не подписал и Иосифу Сталину не направил — якобы не осмелился.

Апрель. Техник-лейтенант 90‑го отдельного разведывательного авиаполка ВВС Красной армии Георгий Флеров (открывший с Константином Петржаком накануне войны спонтанное деление ядер урана) отправил Иосифу Сталину письмо о необходимости работ по урану. В августе Георгия Флерова демобилизовали и откомандировали в распоряжение Академии наук.

28 сентября. Иосиф Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по урану»: Академии наук поручено «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны (ГКО) к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива». В этих же целях при АН СССР учреждалась «специальная лаборатория атомного ядра».

6 октября. Иосиф Сталин получил письмо за подписью Лаврентия Берии: справка о продвижении Великобритании, США, Германии и Франции в применении урана для «новых взрывчатых веществ» и соображения относительно создания при ГКО научносовещательного органа для координации аналогичных работ в нашей стране.

23 ноября. При непосредственном участии наркома боеприпасов Бориса Ванникова учрежден Московский механический институт боеприпасов. Вуз готовил конструкторов перспективной военной техники и кадры для атомной промышленности. В 1953 году его переименовали в Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Сейчас — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

27 ноября. Вышло постановление ГКО «О добыче урана»: в СССР началась широкомасштабная геологоразведка.

2 декабря. В Чикагском университете группа Энрико Ферми впервые в мире осуществила управляемую цепную ядерную реакцию на реакторе CP‑1.

Конец декабря. В Уральском физико-техническом институте под руководством Исаака Кикоина началась разработка центрифуги для разделения изотопов урана.

1943 год

11 февраля. ГКО распорядился организовать работы по использованию атомной энергии в военных целях. Общее руководство поручено наркому иностранных дел Вячеславу Молотову, научное — Игорю Курчатову, оперативно-административное — заместителю председателя Совнаркома Михаилу Первухину, информационно-разведывательное и контрразведывательное обеспечение — Лаврентию Берии.

28 февраля. В оккупированной немцами Норвегии британские коммандос и бойцы Сопротивления уничтожили резервуары с тяжелой водой на заводе Norsk Hydro, задействованном в гитлеровской ядерной программе.

10 марта. Игорь Курчатов назначен начальником Лаборатории № 2 АН СССР — научного центра, ставшего мозгом атомного проекта. Лаборатория № 2 выросла в Институт атомной энергии им. Курчатова, сейчас Российский научный центр «Курчатовский институт».

22 марта. В записке на имя Михаила Первухина Игорь Курчатов сообщил о возможности применения в ядерной бомбе плутония: «Если в действительности эка-осмий (плутоний) обладает такими же свойствами, как уран‑235, его можно будет выделить из «уранового котла» (котлом тогда называли реактор. — «СР») и употребить в качестве материала для «эка-осмиевой бомбы».

1944 год

10 января. Нарком цветной металлургии Петр Ломако распорядился построить на московском заводе «А» цех № 04 для производства металлического урана.

Апрель. Лаборатория № 2 занялась вопросами производства тяжелой воды.

Декабрь. В Гиредмете под руководством радиохимика Зои Ершовой, советской мадам Кюри, получен первый слиток металлического урана — около 950 г.

1945 год

Январь — март. Немцы собрали тяжеловодный реактор B-VIII в местечке Хайгерлох. Попытки запустить цепную реакцию ядерного деления успехом не увенчались: не хватило тяжелой воды. По некоторым сведениям, этот реактор и уран попали в руки к американцам.

6 января. В составе Главного управления лагерей горно-металлургической промышленности НКВД СССР создано Спецметуправление по разведке, добыче и переработке урана.

9 мая. В Германию направлена группа советских специалистов во главе с генераллейтенантом НКВД инженером-металлургом Авраамием Завенягиным. Группа искала уран, оборудование, документацию и ученых и инженеров, имевших отношение к ядерной программе. Искала и нашла.

14 мая. В Северной Атлантике военно-морские силы США захватили немецкую подводную лодку U‑234, которая везла в Японию 560 кг окиси урана. Экипаж предпочел сдаться.

16 июля. В США на полигоне Аламогордо (Нью-Мексико) осуществлен первый в истории ядерный взрыв. Испытание называлось Trinity — «Троица».

6 августа. Американский тяжелый бомбардировщик В‑29 «Энола Гей» (назван в честь матери командира экипажа) сбросил урановую бомбу с ядерным зарядом пушечного типа «Малыш» на японский город Хиросима. Мощность взрыва составила 13 кт тротила. Погибли и пропали без вести 70–80 тыс. человек. С учетом смертей от болезней, развившихся из-за воздействия взрыва в следующие пять лет, — предположительно, 200 тыс.

9 августа. Второй В‑29 сбросил плутониевую бомбу имплозивного типа «Толстяк» на Нагасаки. Мощность взрыва — 21 кт, жертвы к концу 1945 года — 74 тыс. человек.

Советская разведка раздобыла сведения о бомбе этой конструкции. В некотором смысле «Толстяка» можно назвать прототипом первой нашей атомной бомбы — «изделия 501» с плутониевым зарядом РДС‑1, испытанной в 1949 году.

20 августа. При ГКО СССР образованы Специальный комитет (председатель Лаврентий Берия) и Первое главное управление (ПГУ) при Совнаркоме СССР — высшие органы госуправления в решении всех вопросов вокруг атомного проекта. Начальником ПГУ и зампредом Спецкомитета стал Борис Ванников.

Cентябрь. В НКВД под началом генерал-лейтенанта Павла Судоплатова образован отдел «С». Отдел координировал общеполитическую и военную разведку в деятельности по получению сведений об устройстве атомных бомб, фундаментальных ядерно-физических исследованиях, разделении изотопов, реакторах и системе администрирования этих работ. Горячая война закончилась, но тут же началась холодная.

Оригинал публикации: «Страна Росатом»

Rewiever

Суббота, 10 Марта 2024 г. 00:08 (ссылка) Rewiever

Суббота, 10 Марта 2024 г. 00:08 (ссылка)

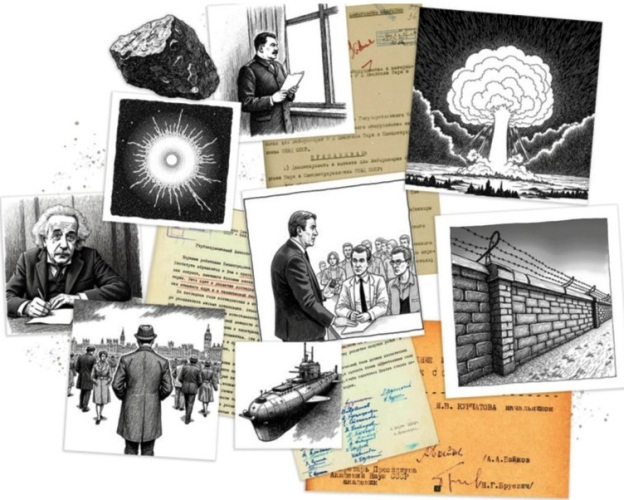

«Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена»:

кем были супруги отцов-основателей

Гений — фигура штучная. Штучны и те, кого гений выбирает себе в спутники. Супруги отцов -основателей атомной отрасли страны часто становились их личными секретарями, переводчиками, советниками. В канун 8 Марта газета «Страна Росатом» посвятила статью женам творцов отечественной атомной науки.

Правда Коры Ландау

26‑летний преподаватель мехмата Лев Ландау на балу в Харьковском университете познакомился с выпускницей химфака Конкордией Дробанцевой. Провожая её домой, Ландау вещал: «Самое интересное в жизни — наука, а самое прекрасное — красота женщины. А ценить красоту женщины могут только мужчины, притом далеко не все».

Кора полностью посвятила себя мужу, заботилась о его душевном спокойствии, помогала вести дела. Ландау всегда работал лежа на тахте. Весь пол был усыпан исписанными бумагами — формулы, формулы, формулы. Бумаги постоянно терялись, Ландау злился. «Когда исчезнувшего листка нет ни под тахтой, ни под столом, ни под ковром, тогда я нахожу этот лист у него в кармане», — писала она. В мемуарах Кора писала, что прощала Ландау все, потому что слишком сильно любила

В начале войны секретарь парткома организации, где работала Кора, вызвал её и сказал: «У тебя сейчас одна очень серьезная партийная нагрузка — береги мужа. Ландау очень нужен нашей стране». В начале войны секретарь парткома организации, где работала Кора, вызвал её и сказал: «У тебя сейчас одна очень серьезная партийная нагрузка — береги мужа. Ландау очень нужен нашей стране».

Они прожили вместе 34 года. «Моя первейшая обязанность — сделать тебя счастливой, — говорил Лев Ландау жене. — Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена». При этом он был сторонником открытого брака.

Романы закончились только в 1962 году, когда Ландау чудом выжил после автокатастрофы. В тот же год он получил Нобелевскую премию, но работать уже не мог. На постоянный уход в больнице до и после операций требовались деньги, Кора отдала все, что было. (Надо сказать, что Ландау щедро помогал нуждающимся коллегам, оттого накоплений у семьи не было.) Красноречивее всего её записка сыну Гарику: «Сегодня на завтрак только чай, варенье, сухари. На обед то же самое. В школу не ходи, пока я не раздобуду денег».

В 1968 году Кора стала вдовой. Книгу «Академик Ландау. Как мы жили», которой она посвятила 10 лет, раскритиковали как порочащую имя ученого. Большинство экземпляров первого издания (вернее, самиздата) было уничтожено. В послесловии говорилось: «Эти воспоминания я писала только самой себе, не имея ни малейшей надежды на публикацию. <…> Писала я только правду, одну правду».

Мудрость Марии Харитон

В 25 лет Юлий Харитон женился на актрисе Марии Жуковской, с которой прожил 47 лет. Современники вспоминали, что Мария была интересным собеседником, часто общалась со знаменитыми артистами и писателями. Харитон восхищался женой, очень её любил и называл не иначе как Мусенькой. А она звала его Люсенькой.

Вскоре после свадьбы Мария оставила сцену. Её знание английского, французского и немецкого пригодилось для перевода «Журнала экспериментальной и технической физики», в издании которого участвовал Юлий Харитон.

Юлий и Мария Харитон прожили вместе 47 лет.

В книге «Человек столетия. Юлий Борисович Харитон» приводятся слова научного сотрудника КБ‑11 Геннадия Соснина: «При его [Харитона] длительном рабочем дне и большой занятости производственными вопросами было удивительно, как ему еще и удается следить за открытыми публикациями в научных журналах. Но в этом деле ему много помогала его жена Мария Николаевна, которая, зная иностранные языки, читала много зарубежных журналов, рассказывала ему о прочитанном, а отдельные, особо интересные статьи рекомендовала ему». В книге «Человек столетия. Юлий Борисович Харитон» приводятся слова научного сотрудника КБ‑11 Геннадия Соснина: «При его [Харитона] длительном рабочем дне и большой занятости производственными вопросами было удивительно, как ему еще и удается следить за открытыми публикациями в научных журналах. Но в этом деле ему много помогала его жена Мария Николаевна, которая, зная иностранные языки, читала много зарубежных журналов, рассказывала ему о прочитанном, а отдельные, особо интересные статьи рекомендовала ему».

Товарищ и сокурсник Харитона Александр Водопшин в книге «31 год, 2 месяца и 3 дня работы с академиком Ю. Б. Харитоном» пишет: «В ней сочетались большая доброта и сильная воля, но без всякого нажима над окружающими, большая принципиальность — без осуждения других. Мария Николаевна поражала глубоким знанием жизни, житейской мудростью. Разговоры были не на ходу, а обстоятельные, глубокие по смыслу. Она умела свободно общаться с любым человеком».

Поддержка Анны Капицы

57 лет верной спутницей Петра Капицы была Анна Крылова. Познакомил их в 1926 году физик Николай Семенов. Дочь основоположника теории кораблестроения академика Алексея Крылова изучала в Париже археологию и искусство, бегала заниматься живописью на Монпарнас. Капица ненадолго приехал во Францию из Кембриджа.

О первых днях знакомства Анна Капица вспоминала: «Мы были очень счастливы все вместе и много веселились. Ходили в маленькие ресторанчики и кабачки, в кино и музеи. ПЛ [Петр Леонидович] был веселый, озорной, любил выделывать всякие глупости, всякие штуки. Он мог, например, совершенно спокойно для развлечения влезть на фонарный столб посреди Парижа и смотреть на мою реакцию. Ему нравилось, что его выходки меня не шокируют и я принимаю вызовы с таким же озорством». Анна и Петр Капицы после свадьбы. Париж, 1927 год

Ещё отрывок из мемуаров: «Я поняла, что он мне никогда не сделает предложения. Я ему сказала: «Я считаю, что мы должны пожениться». Он страшно обрадовался. Тут мы и поженились». Свадебное путешествие получилось коротким. Капица скоро заскучал по своей лаборатории, и они тут же отправились в Кембридж. Анна поняла, что работа для мужа всегда будет на первом месте.

Занятия искусством и диссертацию по археологии пришлось оставить. Много лет Анна Алексеевна была секретарем мужа, а когда его не отпустили из Москвы в Кембридж, стала «проводником интересов Капицы» в Англии — улаживала все дела, переписывалась с иностранными учеными и политиками. В её письме профессору Гарольду Ласки есть емкое определение: «Так случилось, что я стала женой «дела Капицы». После смерти супруга Анна занялась систематизацией и публикацией его архивов, создала музей и добилась присвоения Институту физических проблем имени Петра Капицы.

Rewiever

Воскресенье, 21 Мая 2023 г. 11:57 (ссылка) Rewiever

Воскресенье, 21 Мая 2023 г. 11:57 (ссылка)

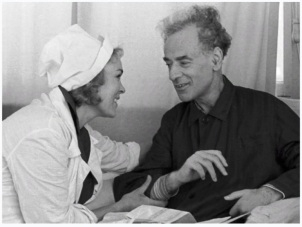

«Учёный - прежде всего человек»

Родившийся 102 года назад, Андрей Дмитриевич Сахаров не только был выдающимся физиком, но и находился в рядах важнейших общественных деятелей своего времени. Один из создателей первой советской термоядерной бомбы, самый молодой академик в истории АН СССР, лауреат многочисленных премий за вклад в оборону страны. Родившийся 102 года назад, Андрей Дмитриевич Сахаров не только был выдающимся физиком, но и находился в рядах важнейших общественных деятелей своего времени. Один из создателей первой советской термоядерной бомбы, самый молодой академик в истории АН СССР, лауреат многочисленных премий за вклад в оборону страны.

И в то же время - учредитель Московского комитета по правам человека, автор статей о мире и разоружении, противник репрессий, сам оказавшийся диссидентом.

«Тебе, спасителю России, спасибо», - по свидетельству очевидцев, сразу же после испытания первой водородной бомбы с этими словами А.Д. Сахарову поклонился И.В. Курчатов, руководивший тогда государственной комиссией. Молодой ученый действительно внес неоценимый вклад в разработку термоядерного оружия. Принцип действия бомбы, при котором происходит ионизационное сжатие термоядерного горючего, называется «сахаризацией» именно в его честь. Проект, по мнению А.Д. Сахарова, должен был стать залогом мира между странами и гарантом безопасности СССР.

Одним из главных достижений Сахарова была идея «слойки»: последовательно чередуя слои легких веществ типа дейтерия или трития со слоями урана, можно было создать оружие любой мощности. В сочетании с идеей «сахаризации» это позволило СССР сделать оружие не только разрушительным, но и в достаточной степени «легким» для практического использования. Одним из главных достижений Сахарова была идея «слойки»: последовательно чередуя слои легких веществ типа дейтерия или трития со слоями урана, можно было создать оружие любой мощности. В сочетании с идеей «сахаризации» это позволило СССР сделать оружие не только разрушительным, но и в достаточной степени «легким» для практического использования.

После успешного испытания бомбы на 32-летнего ученого, которого в свое время считали лучшим студентом из учившихся на физфаке МГУ, посыпались награды: Сталинская и Ленинская премии, звание Героя Социалистического Труда. В том же 1953 г. А.Д. Сахаров, миновав ступень члена-корреспондента, сразу же стал академиком АН СССР — самым молодым в её истории. Он вдруг оказался национальным героем от мира науки, и советская власть с радостью поддерживала этот образ, предоставляя новоявленному академику разрабатывать и испытывать все новые и новые виды ядерного оружия.

Однако сам А.Д. Сахаров во многом был не согласен с этой властью. В 1958 г. он опубликовал две статьи о вреде, который ядерные взрывы причиняют людям и их наследственности. Ученый безуспешно пытался убедить руководство страны продлить мораторий на испытания ядерного оружия. В ответ на это Н.С. Хрущев заметил, что физик «лезет не в свое дело». Испытания продолжались вплоть до 1963 г. и завершились лишь с подписанием договора между СССР, США и Великобританией.

Сахаров же все чаще и чаще вмешивался «не в свои дела». В 1960-х гг. он открыто выступал за право людей отстаивать свои убеждения, пытался добиться отмены смертной казни. Наконец, в 1968 г. А.Д. Сахаров написал статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой рассуждал о том, что капитализм и социализм могут и должны сближаться и что СССР и США способны работать сообща для достижения общих целей и мира на планете.

После появления этой статьи ученого сразу же отстранили от всех секретных проектов. По ходатайству его бывшего научного руководителя, лауреата Нобелевской премии И.Е. Тамма, А.Д. Сахарова взяли на работу в ФИАН. Рассчитывать на высокую должность он теперь не мог - академика определили как старшего научного сотрудника. Но общественная деятельность ученого на этом не закончилась: в 1970 г. он стал одним из учредителей Московского комитета по правам человека. Сахаров продолжал активно бороться за свободу совести в СССР, за право получать и распространять информацию, за разоружение. В 1975 г. академик был удостоен Нобелевской премии мира. На родине на это отреагировали критикой и осуждением.

В 1980 г. после выступления А.Д. Сахарова против ввода войск в Афганистан его лишили всех государственных наград и отправили в ссылку в закрытый для иностранцев город Горький. Тогда же ученого попытались лишить звания академика, но за него вступились Н.Н. Семенов и П.Л. Капица. На глазах присутствовавшего в зале куратора из ЦК академики провели следующий диалог:

- «Академик» - звание пожизненное, и еще не бывало, чтобы академиков исключали. Нет прецедента, - заметил Н.Н. Семенов.

- Был! В Германии после прихода к власти нацистов из Прусской академии наук исключили Эйнштейна, - ответил П.Л. Капица.

Ученые лукавили, поскольку прекрасно знали, что Альберт Эйнштейн сам вышел из Прусской и Баварской академий. Но лишать Сахарова звания после этого обмена репликами больше никто не решался.

Из горьковской ссылки ученый был возвращен в 1986 г. по распоряжению М.С. Горбачева. После этого академик вернулся к научной и общественной деятельности, стал членом президиума Академии наук. Из горьковской ссылки ученый был возвращен в 1986 г. по распоряжению М.С. Горбачева. После этого академик вернулся к научной и общественной деятельности, стал членом президиума Академии наук.

В 1989 г. за несколько месяцев до смерти А.Д. Сахаров был избран народным депутатом СССР. И именно значок народного депутата, а не медали или ордена, красовался на лацкане великого физика во время прощания с ним.

В публикацию включён также ролик о первом испытательном термоядерном взрыве

Фото: Архив Сахарова

Опубликовано: Никита Ланской - « Научная Россия» 21.05.2023

|

Родившийся 102 года назад, Андрей Дмитриевич Сахаров не только был выдающимся физиком, но и находился в рядах важнейших общественных деятелей своего времени. Один из создателей первой советской термоядерной бомбы, самый молодой академик в истории АН СССР, лауреат многочисленных премий за вклад в оборону страны.

Родившийся 102 года назад, Андрей Дмитриевич Сахаров не только был выдающимся физиком, но и находился в рядах важнейших общественных деятелей своего времени. Один из создателей первой советской термоядерной бомбы, самый молодой академик в истории АН СССР, лауреат многочисленных премий за вклад в оборону страны.  Одним из главных достижений Сахарова была идея «слойки»: последовательно чередуя слои легких веществ типа дейтерия или трития со слоями урана, можно было создать оружие любой мощности. В сочетании с идеей «сахаризации» это позволило СССР сделать оружие не только разрушительным, но и в достаточной степени «легким» для практического использования.

Одним из главных достижений Сахарова была идея «слойки»: последовательно чередуя слои легких веществ типа дейтерия или трития со слоями урана, можно было создать оружие любой мощности. В сочетании с идеей «сахаризации» это позволило СССР сделать оружие не только разрушительным, но и в достаточной степени «легким» для практического использования.

Из горьковской ссылки ученый был возвращен в 1986 г. по распоряжению М.С. Горбачева. После этого академик вернулся к научной и общественной деятельности, стал членом президиума Академии наук.

Из горьковской ссылки ученый был возвращен в 1986 г. по распоряжению М.С. Горбачева. После этого академик вернулся к научной и общественной деятельности, стал членом президиума Академии наук.