|

|

Лето ИФВЭ-2003: что порадовало, что огорчило...Вторник, 01 Августа 2023 г. 13:22 (ссылка)

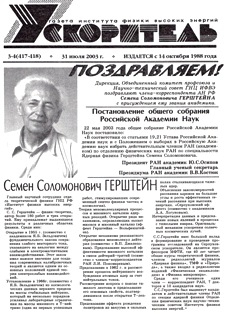

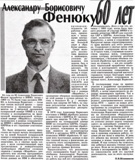

Страничка № 318 /Цикл "Странички архивариуса", 318 - порядковый номер выпуска в стандарте 4 полосы А4/1.  После предыдущего выпуска институтской многотиражной газеты, оформленного на фоне довольно заметного празднования Дня российской науки в непривычную (тогда) дату 8 февраля, прошло более 5 месяцев до появления следующего. Причины столь долгого "молчания" были не только творческого, но и организационно-кадрового характера - казалось даже, что издание исчерпало себя. Но что в жизни коллектива ИФВЭ происходили важные события разного характера, и к началу второго полугодия немногочисленный коллектив редакции сподобился продлить традицию. После предыдущего выпуска институтской многотиражной газеты, оформленного на фоне довольно заметного празднования Дня российской науки в непривычную (тогда) дату 8 февраля, прошло более 5 месяцев до появления следующего. Причины столь долгого "молчания" были не только творческого, но и организационно-кадрового характера - казалось даже, что издание исчерпало себя. Но что в жизни коллектива ИФВЭ происходили важные события разного характера, и к началу второго полугодия немногочисленный коллектив редакции сподобился продлить традицию. Несколько сокращённым тиражом (всего 500 экз.) был опубликован и распространён новый полноценный двойной 8-страничный выпуск ( № 3-4 /317-318 от 31.07.2003), который начинался с материала торжественно-поздравительного толка - порадовавшего, прямо скажу, весь институт : «ПОЗДРАВЛЯЕМ! Дирекция, Объединенный комитет профсоюза и Научно-технический совет ГНЦ ИФВЭ поздравляют члена-корреспондента АН РФ Семена Соломоновича ГЕРШТЕЙНА с присуждением ему звания академика. Постановление общего собрания Российской Академии Наук 22 мая 2003 года общее собрание Российской Академии Наук постановило: «В соответствии со статьями 19,21 Устава Российской Академии наук и с Положением о выборах в Российскую Академию наук избрать действительным членом РАН (академиком) по отделению физических наук РАН по специальности Ядерная физика Герштейна Семена Соломоновича». Подписано: Президент РАН академик Ю.С.Осипов, Главный ученый секретарь Президиума РАН академик В.В.Костюк Далее на странице изложена справка, представляемая по регламенту выдвижения кандидатур на соискание академического звания, кратко перечисляющая научные заслуги и достижения соискателя. У Семёна Соломоновича их было более чем достаточно. Учитывая рамки обзора, воспользуюсь здесь возможностью представить сетевую копию этой краткой научной справки на С.С. Герштейна см. здесь - дабы философски спокойно перейти к следующим публикациям выпуска. Вторая полоса "Ускорителя" начинается на траурной ноте - здесь опубликован официальный некролог в связи кончиной человека, большого учёного, волею судеб административно возглавлявшего ИФВЭ на протяжении почти двух десятилетий: «6 июля 2003 года российская и мировая наука понесли тяжелую утрату: после продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни выдающийся физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор СОЛОВЬЕВ Дмитриевич (14.01.1934 – 06.07.2003)  Научная деятельность Льва Дмитриевича началась в 1956 году после окончания с отличием МГУ и университетской аспирантуры в одном из главных центров научной мысли страны — Математическом институте АН СССР им.Стеклова — и продолжилась в Объединенном институте ядерных исследований г. Дубна. Научная деятельность Льва Дмитриевича началась в 1956 году после окончания с отличием МГУ и университетской аспирантуры в одном из главных центров научной мысли страны — Математическом институте АН СССР им.Стеклова — и продолжилась в Объединенном институте ядерных исследований г. Дубна.С 1964 года Лев Дмитриевич работал во вновь созданном Институте физики высоких энергий в г.Протвино. С 1974 по 1993 год он был директором института, а с 1993 работал главным научным сотрудником Отдела теоретической физики ИФВЭ. Работы Льва Дмитриевича Соловьева широко известны во всем мире. Это и теория низкоэнергетических фото- и электророждений, и S-матричная теория электромагнитных взаимодействий при высоких энергиях, и, наконец, теория релятивистских струн...» Опять же учитывая рамки обзора, вновь не премину возможностью направить всех интересующихся полным текстом на давно известную по моему блогу историю создания этого некролога, и собственно весь текст - тут, или в специально созданное "сообщество памяти" в ВК (https://vk.com/public219259585). Добавлю лишь, что мне доводилось неоднократно общаться с Львом Дмитриевичем - но сугубо по некоторым вопросам общественного и общественно-политического характера, связанным с деятельностью большого коллектива вверенного ему института. Время было такое... И далее - развёрнутый материал (остаток стр. 2 - вся стр. 3) уже собственно из научно-технической деятельности ускорительщиков ИФВЭ за полугодие, и более того: «Весенний сеанс на У-70 прошел успешно. Есть медленный вывод! Сеанс начался 11 марта, 2 апреля подключились физики. Поскольку в феврале цены на электроэнергию возросли на почти 25 процентов, сеанс был снова укороченным. Ускорительщики и физики, скорректировав свои планы и возможности, продолжили свои исследовательские и методические задачи. По словам главного координатора сеанса А.П. Бугорского, впервые приоритет в сеансе был отдан экспериментальной физической установке ФОДС (руководитель профессор В.И. Крышкин), работающей на интенсивном пучке медленного вывода. Такое решение было принято после того, как необходимый и очень сложный режим был исследован предварительно на нескольких сеансах. «Результаты превзошли все наши десятилетние ожидания» — сказал руководитель эксперимента ФОДС профессор В.И.Крышкин и отметил заслуги сотрудников ускорителя и Отдела пучков.  Без преувеличения можно сказать, что главным событием весеннего сеанса на ускорителе У-70 стало осуществление медленного вывода пучка на 22 канале. Участники эксперимента ФОДС во главе с профессором В.И.Крышкиным ждали этого более 10 лет. История реализации медленного вывода, совпавшая с недостаточным финансированием научных исследований, была медленной и мучительной. И только целеустремленность и настойчивость коллективов, занятых этой проблемой, позволили довести дело до успешного завершения. Физики не скрывают радости. Но это «радость со слезами на глазах». Ведь столько времени упущено!...». Без преувеличения можно сказать, что главным событием весеннего сеанса на ускорителе У-70 стало осуществление медленного вывода пучка на 22 канале. Участники эксперимента ФОДС во главе с профессором В.И.Крышкиным ждали этого более 10 лет. История реализации медленного вывода, совпавшая с недостаточным финансированием научных исследований, была медленной и мучительной. И только целеустремленность и настойчивость коллективов, занятых этой проблемой, позволили довести дело до успешного завершения. Физики не скрывают радости. Но это «радость со слезами на глазах». Ведь столько времени упущено!...».Следующий текст материала разбит на разделы со своими заголовками, раскрывающими основные этапы этого успешного пути: «Задача», «Реализация», «Тупик?», «План модернизации», «Канал 22 - ключевое решение», «Решающий человеческий фактор». Вот этот последний раздел я и приведу, чтобы "напомнить имена героев": «Руководитель программы ФОДС профессор В.И.Крышкин: Работа выполнялась при большой поддержке и постоянном внимании руководителей подразделений (Троянов Е.Ф., Гаркуша В.И., Сытин А.Н.). Благодаря энтузиазму и огромной предварительной работе, проделанной Алферовым В.Н., Афониным А.Г., Запольским В.Н., Каршевым Ю.Г., Кудрявцевым В., Максимовым А.В., Минченко А.В., Лапиным В.В., А Сулыгиным И.И. и Федотовым Ю.С., настройка всей системы в первом сеансе 2003 завершилась сравнительно быстро, и установка ФОДС-2 набрала 20 миллионов событий для 3 ядерных мишеней и двух положений угла, что составляет заметную долю от всей предложенной программы». Установка работает до сих пор... Еще крупнее следующая публикация отчётного же характера - но уже в рамках всего института: - «Через фундаментальные исследования- к достижениям мирового уровня» (стр. 4-5) - В начале июня в Минатоме прошла традиционная, четвертая по счету, научно - практическая конференция. На этот раз её темой было: «Использование достижений фундаментальных исследований в ядерных технологиях». В работе конференции приняли участие руководители Минатома и ведущие ученые и специалисты отрасли и Российской Академии наук. Открывая конференцию, министр РФ по атомной энергии А.Румянцев отметил, , в частности: «Мы должны четко осознавать роль фундаментальных исследований. История показывает, что фундаментальная наука непременно через какое-то время выходит на практические приложения, и в результате фундаментальные открытия радикально меняют облик мира. И наша отрасль в этом отношении является наиболее ярким примером: именно открытие явления деления ядер урана в 1939 году во многом повлияла на дальнейшее развитие всего человечества...С докладом «Использование достижений и разработок физики высоких энергий и элементарных частиц в прикладных задачах атомной отрасли» выступил профессор Тюрин Н.Е. (Институт физики высоких энергий). Его сообщение было подготовлено на основе материалов, предоставленных РФЯЦ ВНИИТФ, РФЯЦ ВНИИЭФ, ГНЦ ИФВЭ, ГНЦ ИТЭФ, РНЦ «Курчатовский институт». В газете текст опять разбит на разделы со своими заголовками, раскрывающими направления деятельности: «Системы радиационного контроля», «Моделирование полей излучения», «Ядерная медицина», «Геоинформационные системы», «Ускорители - перспективы и использование», «GRID - технологии», «Новые детекторы излучений». Очень кратко (но не для обзора) докладывается, что по этим направлениям делается и будет делаться в ИФВЭ. Правда, в Минатоме ему оставалось пробыть менее 10 лет, и некоторые обещания и планы в новой структуре и в новые времена уже неактуальны. Нынче институту сверху спущен некий подсмотренный в Гамбурге мегапроект укорительного комплекса на лептонах, что никогда не входило в его направления деятельности. Сайт ИФВЭ пока молчит на этот счёт - в отличие СМИ, которым всё равно, что расхваливать... Вернёмся к выпуску возрастом в 20 лет. Следующая - шестая его страница опять связана с "человеческим фактором", рассказывая о заметных действующих лицах коллектива ИФВЭ того времени. Во-первых, это поздравление, нестандартно написанное крупным физиком-руководителем лаборатории в адрес своего сотрудника, тоже авторитетного физика. Выделю из текста, представленного на скане с портретом, лишь некоторые авторские цитаты:  «34 года из 60 Александр Борисович Фенюк проработал в ИФВЭ, начав с 1969-го. То были годы расцвета ИФВЭ, и Александр Борисович — тогда еще совсем молодой физик — сразу включился в проведение экспериментов на 2-метровой пропановой пузырьковой камере ОИЯИ и в подготовку к экспериментам на французской жидководородной пузырьковой камере «Мирабель», которые проводились в рамках сотрудничества ИФВЭ с лабораториями Франции, ЦЕРНом и его странами-участницами…В 1976 году Александр Борисович возглавил в ИФВЭ обработку данных в совместном с ЦЕРНом К+ эксперименте при энергии 70 ГэВ/с, проводившемся на пузырьковой камере ВЕВС на ускорителе ЦЕРНа. Созданная в сжатые сроки система обработки данных позволила ИФВЭ обработать 51 процент всех полученных данных и внести главный вклад в физические результаты этого эксперимента… Предполагалось, что результаты будут по праву обобщены Александром Борисовичем в докторской диссертации, но работа над ней все откладывалась и откладывалась - Александр Борисович полностью переключился на разработку, а затем и сооружение на Ижорском заводе ярма магнита для детектора DELFI в ЦЕРНе...В последние годы основные усилия Александра Борисовича сосредоточены на изготовлении оборудования для крупнейшей международной установки АТЛАС на будущем коллайдере LHC, успешно решает задачу создания одного из важнейших элементов установки. Как видим, за свои 60 лет Александр Борисович проделал как физик и инженер огромную работу, отдавая ей все силы и энергию. В день его юбилея мы желаем ему доброго здоровья и новых творческих достижений. И еще хотелось бы пожелать ему добиться наконец степени доктора наук - по совокупности всей его научной деятельности, как он этого заслуживает». Кстати, теперь А.Б. уже ровно 80 лет - наши ему поздравления! «34 года из 60 Александр Борисович Фенюк проработал в ИФВЭ, начав с 1969-го. То были годы расцвета ИФВЭ, и Александр Борисович — тогда еще совсем молодой физик — сразу включился в проведение экспериментов на 2-метровой пропановой пузырьковой камере ОИЯИ и в подготовку к экспериментам на французской жидководородной пузырьковой камере «Мирабель», которые проводились в рамках сотрудничества ИФВЭ с лабораториями Франции, ЦЕРНом и его странами-участницами…В 1976 году Александр Борисович возглавил в ИФВЭ обработку данных в совместном с ЦЕРНом К+ эксперименте при энергии 70 ГэВ/с, проводившемся на пузырьковой камере ВЕВС на ускорителе ЦЕРНа. Созданная в сжатые сроки система обработки данных позволила ИФВЭ обработать 51 процент всех полученных данных и внести главный вклад в физические результаты этого эксперимента… Предполагалось, что результаты будут по праву обобщены Александром Борисовичем в докторской диссертации, но работа над ней все откладывалась и откладывалась - Александр Борисович полностью переключился на разработку, а затем и сооружение на Ижорском заводе ярма магнита для детектора DELFI в ЦЕРНе...В последние годы основные усилия Александра Борисовича сосредоточены на изготовлении оборудования для крупнейшей международной установки АТЛАС на будущем коллайдере LHC, успешно решает задачу создания одного из важнейших элементов установки. Как видим, за свои 60 лет Александр Борисович проделал как физик и инженер огромную работу, отдавая ей все силы и энергию. В день его юбилея мы желаем ему доброго здоровья и новых творческих достижений. И еще хотелось бы пожелать ему добиться наконец степени доктора наук - по совокупности всей его научной деятельности, как он этого заслуживает». Кстати, теперь А.Б. уже ровно 80 лет - наши ему поздравления! Подписано было: «П.В.Шляпников» - сейчас таких авторов просто нет. Кстати, это была единственная публикация выпуска, подготовленная "внештатно", без деятельного участия выпускающего редактора газеты Лидии Разумовой... И тут же рядом - об успехе представителя ИФВЭ в областном профессиональном конкурсе:  «Так держать!» «Фрезеровщик 6 разряда ОЭП ГНЦ ИФВЭ Алексей Юрьевич Кучин занял 5-е призовое место в областном конкурсе «Лучший по профессии». Конкурс проводился в г. Мытищи на производственной базе акционерного общества «Метровагонмаш». В нем приняли участие 46 представителей муниципальных образований Московской области. А.Ю.Кучин награжден дипломом участника конкурса с вручением памятного подарка - пылесоса марки «Энергия». Поздравляем Алексея Юрьевича с успешным выступлением в конкурсе, желаем трудовых успехов и дальнейшего совершенствования профессионального мастерства». Тоже практически доктор, но в другой науке... И последняя большая публикация (стр. 7-8) отдана материалу, отражающему попытку профсоюзного актива научного сообщества страны переломить продолжающуюся с "лихих 90-х" тенденцию сокращения бюджетных расходов РФ на финансирование науки:  «3 июля в Санкт-Петербурге состоялось Чрезвычайное собрание представителей научных учреждений Российской Федерации. Их собрала общая озабоченность по поводу дальнейшего ухудшения финансирования науки. Организовал и провел встречу Российский координационный комитет профсоюзных организаций и общественных объединений академической, отраслевой, оборонной науки и Государственных научных центров. От ГНЦ ИФВЭ присутствовали профсоюзные активисты Н.Тараканов и В.Постушкова. «3 июля в Санкт-Петербурге состоялось Чрезвычайное собрание представителей научных учреждений Российской Федерации. Их собрала общая озабоченность по поводу дальнейшего ухудшения финансирования науки. Организовал и провел встречу Российский координационный комитет профсоюзных организаций и общественных объединений академической, отраслевой, оборонной науки и Государственных научных центров. От ГНЦ ИФВЭ присутствовали профсоюзные активисты Н.Тараканов и В.Постушкова.С докладом «Наука и государство» выступил член президиума Совета профсоюза работников РАН Г.К.Семин. Перед собравшимися также выступили вице-президент РАН академик Ж.И.Алферов, зам.председателя РКК Ю.Л.Капитульский, председатель СПб Совета ректоров В.Е.Романов и председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по образованию и науке А.В.Шишлов. Участники Чрезвычайного собрания, выражая озабоченность ученых состоянием финансирования отечественной науки, единогласно поддержали обращение работников РАН к Президенту РФ В.В.Путину... Мы призываем Вас, господин Президент, пока еще не поздно, срочно приступить к реализации принятых в прошлом году решений и спасти отечественную науку от уничтожения. Уверены, что Вы не захотите войти в историю как соучастник разрушения некогда могущественной российской науки... Также единогласно были поддержаны Требования Профсоюза РАН к руководству Российской Федерации, в которых, в частности, говорится следующее: Последовательно исполнять совместное решение Государственного Совета РФ, Совета безопасности РФ и Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ от 20 марта 2002 года. Признать недопустимой ревизию, направленную на то, чтобы свести на «нет» утвержденный Президентом РФ В.В. Путиным график поэтапного (до 2010 года) увеличения объемов финансирования раздела 06 «Фундаментальные исследования и содействие НТП» до нормы, установленной законодательством...». Как мы знаем, сейчас роль профсоюзных активистов в интересов работников на подобном уровне отсутствует. Значит ли это, что ситуация в отечественной науке не вызывает беспокойства? Отнюдь. Будем ждать и наблюдать, что происходит... Архивариус

Под Новый год; Работаем на ЦЕРН; Ипотека - ИФВЭСуббота, 31 Декабря 2022 г. 13:18 (ссылка)

Страничка архивариуса № 314 Ровно 20 лет тому назад

Поскольку ниже приводится скан титульной страницы газеты в сильно уменьшенном размере (см.), её содержание приведу рядом (с учётом того, что объёмы текстов превышают возможности этого обзора, всё цитирование даётся курсивом и в сокращённом, как правило, изложении):  - «Встреча участников содружества RDSM in CMS» (стр. 1-2) - «С 13 по 15 ноября в нашем институте состоялась 7-я ежегодная встреча специалистов, работающих над созданием многоцелевого детектора CMS (the Compact Muon Solenoid). Компактный мюонный соленоид представляет одну из крупнейших экспериментальных физических установок в мире. Проект CMS разработан под задачу открытия Хиггсовского бозона и поиску новых явлений при взаимодействиях элементарных частиц сверхвысоких энергий порядка 14 ТэВ. - «Встреча участников содружества RDSM in CMS» (стр. 1-2) - «С 13 по 15 ноября в нашем институте состоялась 7-я ежегодная встреча специалистов, работающих над созданием многоцелевого детектора CMS (the Compact Muon Solenoid). Компактный мюонный соленоид представляет одну из крупнейших экспериментальных физических установок в мире. Проект CMS разработан под задачу открытия Хиггсовского бозона и поиску новых явлений при взаимодействиях элементарных частиц сверхвысоких энергий порядка 14 ТэВ.Рабочее совещание физиков прошло в рамках сотрудничества двух международных научных центров: Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Европейского центра ядерных исследований CERN (Женева). Академик РАН В.А. Матвеев, возглавляющий работу Института ядерных исследований (г. Троицк) и курирующий деятельность институтов стран СНГ в создании CMS, отметил на открытии сессии, что местом встречи выбран город Протвино вполне закономерно. Институт физики высоких энергий давно «везёт большой воз проблем и выполняет важные проекты в рамках разделения труда внутри коллектива содружества CMS, объединяющего 1870 специалистов из 150 институтов 31 страны мира»... Один из парадоксов сегодняшнего состояния физики заключается в том, что исследование структуры элементарных частиц на все более близких и малых расстояниях требует создания все более крупных установок. Этому нет более наглядного примера, чем Большой адронный коллайдер LHC (the Large Hadron Collider), сооружаемый в подземном туннеле протяженностью свыше 27 километров. В тоннелле на ускорительное кольцо будут поставлены две гигантские измерительные установки, одна из которых, CMS, будет размещена на французской стороне, в подземной полости пятого сектора кольца LHC, а другая - ATLAS, будет находиться на противоположной стороне кольца LHC, на территории Швейцарии.  Относительно компактности CMS (Компактного мюонного соленоида) -разработчики явно «пошутили». Достаточно отметить, что общая длина детектоpa превышает 21 м, а внешний диаметр установки равен 15 м. Полный вес детектора превышает 12 тысяч тонн. Для сборки и установки конструкции по частям в расширении тоннеля на глубине 90 м будет работать специальный кран, способный удержать 2 тыс. тонн... Для участия в работах по созданию нового детектора была организована Российско-Дубненская коллаборация RDMS in CMS, которая проводит ежегодные совещания по своей деятельности. Обзорный доклад по деятельности содружества RDMS за минувшие годы сделал проф. И.А.Голутвин (ОИЯИ)... Жесткий график по вводу установки в действие успешно выполняется, что позволяет надеяться на проведение первого рабочего сеанса с пучком в апреле 2007 года. На 2003 год запланирована калибровка установки космическими мюонами. После комплексного испытания установки в январе 2005 года, она будет разобрана на части и с помощью специальной техники опущена в тоннель... Как мы знаем, эти предположительные сроки сдвинулись вправо, но всего лишь на год. И через несколько лет работы и набора физических данных бозон Хиггса был впервые обнаружен, и это был достойный Нобелевский (2012) результат.* Относительно компактности CMS (Компактного мюонного соленоида) -разработчики явно «пошутили». Достаточно отметить, что общая длина детектоpa превышает 21 м, а внешний диаметр установки равен 15 м. Полный вес детектора превышает 12 тысяч тонн. Для сборки и установки конструкции по частям в расширении тоннеля на глубине 90 м будет работать специальный кран, способный удержать 2 тыс. тонн... Для участия в работах по созданию нового детектора была организована Российско-Дубненская коллаборация RDMS in CMS, которая проводит ежегодные совещания по своей деятельности. Обзорный доклад по деятельности содружества RDMS за минувшие годы сделал проф. И.А.Голутвин (ОИЯИ)... Жесткий график по вводу установки в действие успешно выполняется, что позволяет надеяться на проведение первого рабочего сеанса с пучком в апреле 2007 года. На 2003 год запланирована калибровка установки космическими мюонами. После комплексного испытания установки в январе 2005 года, она будет разобрана на части и с помощью специальной техники опущена в тоннель... Как мы знаем, эти предположительные сроки сдвинулись вправо, но всего лишь на год. И через несколько лет работы и набора физических данных бозон Хиггса был впервые обнаружен, и это был достойный Нобелевский (2012) результат.*В выпуске далее содержание работ наших физиков для уникальных экспериментальных исследований на LHC раскрывается более полно: - «Россия в эксперименте CMS » (стр. 2) - «В.А.Качанов является координатором работ по созданию электромагнитного калориметра для эксперимента CMS от России. В этой работе участвуют пять институтов - ГНЦ ИФВЭ, Институт ядерных исследований (Троицк), НИИЯФ МГУ, Институт ядерных исследований в Гатчине и ФИАН. Рассказывает В.Качанов:  «В нашей команде 35-40 человек. Мы отвечаем за создание одной из частей электромагнитного калориметра, которая называется Endcap. Это два одинаковых детектора, закрывающие с двух сторон «бочку». Кроме России в их создании участвуют английские физики, с которыми мы работаем уже много лет. Основой детектора является кристалл вольфрамата свинца, который был введен в физику высоких энергий в 1992 году нашим институтом и сейчас успешно используется не для CMS , но и в других крупных экспериментах, например, ALICE в ЦЕРНе и в планируемом в США - BTeV. Количество кристаллов, необходимых для этих экспериментов, уже измеряется сотнями тысяч. Эксперимент CMS грандиозен, его стоимость составляет около полумиллиарда долларов. Стоимость изготавливаемого нами калориметра составляет порядка 100 миллионов, из которых 30 миллионов — это плата за кристаллы. Все они изготавливаются заводом в Богородицке, под Тулой. Деньги, которые платит за них коллаборация CMS (не мы), идут в Россию, в нашу промышленность... Хочу подчеркнуть, что роль нашего института в разработке и создании в России детекторов для CMS является определяющей. Наш институт обладает огромным потенциалом, и в первую очередь — интеллектуальным. Кроме того, мы являемся уникальным научным коллективом и с точки зрения накопленного опыта в области проведения экспериментов на ускорителях».* Это был хороший"разгон", обеспечивший активное участие целого коллектива сотрудников из Протвино в исследованиях на LHC вплоть до последнего времени, когда объёмы сотрудничества ИФВЭ-ЦЕРН резко пошли вниз... «В нашей команде 35-40 человек. Мы отвечаем за создание одной из частей электромагнитного калориметра, которая называется Endcap. Это два одинаковых детектора, закрывающие с двух сторон «бочку». Кроме России в их создании участвуют английские физики, с которыми мы работаем уже много лет. Основой детектора является кристалл вольфрамата свинца, который был введен в физику высоких энергий в 1992 году нашим институтом и сейчас успешно используется не для CMS , но и в других крупных экспериментах, например, ALICE в ЦЕРНе и в планируемом в США - BTeV. Количество кристаллов, необходимых для этих экспериментов, уже измеряется сотнями тысяч. Эксперимент CMS грандиозен, его стоимость составляет около полумиллиарда долларов. Стоимость изготавливаемого нами калориметра составляет порядка 100 миллионов, из которых 30 миллионов — это плата за кристаллы. Все они изготавливаются заводом в Богородицке, под Тулой. Деньги, которые платит за них коллаборация CMS (не мы), идут в Россию, в нашу промышленность... Хочу подчеркнуть, что роль нашего института в разработке и создании в России детекторов для CMS является определяющей. Наш институт обладает огромным потенциалом, и в первую очередь — интеллектуальным. Кроме того, мы являемся уникальным научным коллективом и с точки зрения накопленного опыта в области проведения экспериментов на ускорителях».* Это был хороший"разгон", обеспечивший активное участие целого коллектива сотрудников из Протвино в исследованиях на LHC вплоть до последнего времени, когда объёмы сотрудничества ИФВЭ-ЦЕРН резко пошли вниз... Но рассказ об аппаратуре, изготавливаемой для исследовательской программы экспериментов на детекторе CMS, был бы неполным без:  - «Калориметр нового поколения» (вся стр. 3) - «Профессор В.И. Крышкин (ИФВЭ) является членом комитета RDMS CMS и возглавляет создание одной из важнейших систем установки торцевого адронного калориметра. В своем докладе он подробно осветил все аспекты и результаты этой работы. «Установка CMS нацелена на решение широкого круга фундаментальных задач, для решения которых требуется идентификация определенного класса событий в конечном состоянии. Искомое событие в конечном состоянии может содержать мюоны, фотоны, электроны, адроны (или струи) или нейтральные частицы (как, например, нейтрино), которые регистрируются по недостающей энергии. Например, для регистрации Хиггса требуется идентификация двух фотонов или электронов - измерение их энергии и направлений. В общем случае событие содержит комбинацию частиц (среднее число частиц в событии в рр- взаимодействии около 2000). Поэтому даже при поиске Хиггса необходимо как можно более однозначно идентифицировать все событие в целом, чтобы отбросить фоновые процессы. Для надежной идентификации расчётных и всевозможных событий и создаются детекторы (на основе сцинтилляторов)... Сцинтилляторы, изготовленные в Японии и Харькове, проходят механическую обработку в Харькове (обрезание по контуру и фрезеровка канавки) согласно чертежей, изготовленных в ИФВЭ, и пересылаются в Протвино, где они красятся отражающей краской по узким граням и укладываются в каркас мегатайла. Полное число таких сцинтилляторов на оба калориметра равно 20916... В настоящее время поглотитель первого калориметра изготовлен, перевезен в ЦЕРН и собран на системе. Все 1368 мегатайлов и проверены на стенде с радиоактивным источником. При проектировании калориметра были сформулированы требования к однородности светосбора по глубине калориметра (идентичность элементов) 10%. Это фантастическое требование, как показали измерения, не только выполнено, но превзойдено».* Да, весь "интернационал" работал увлечённо и с высоким качеством. За что и ценили... - «Калориметр нового поколения» (вся стр. 3) - «Профессор В.И. Крышкин (ИФВЭ) является членом комитета RDMS CMS и возглавляет создание одной из важнейших систем установки торцевого адронного калориметра. В своем докладе он подробно осветил все аспекты и результаты этой работы. «Установка CMS нацелена на решение широкого круга фундаментальных задач, для решения которых требуется идентификация определенного класса событий в конечном состоянии. Искомое событие в конечном состоянии может содержать мюоны, фотоны, электроны, адроны (или струи) или нейтральные частицы (как, например, нейтрино), которые регистрируются по недостающей энергии. Например, для регистрации Хиггса требуется идентификация двух фотонов или электронов - измерение их энергии и направлений. В общем случае событие содержит комбинацию частиц (среднее число частиц в событии в рр- взаимодействии около 2000). Поэтому даже при поиске Хиггса необходимо как можно более однозначно идентифицировать все событие в целом, чтобы отбросить фоновые процессы. Для надежной идентификации расчётных и всевозможных событий и создаются детекторы (на основе сцинтилляторов)... Сцинтилляторы, изготовленные в Японии и Харькове, проходят механическую обработку в Харькове (обрезание по контуру и фрезеровка канавки) согласно чертежей, изготовленных в ИФВЭ, и пересылаются в Протвино, где они красятся отражающей краской по узким граням и укладываются в каркас мегатайла. Полное число таких сцинтилляторов на оба калориметра равно 20916... В настоящее время поглотитель первого калориметра изготовлен, перевезен в ЦЕРН и собран на системе. Все 1368 мегатайлов и проверены на стенде с радиоактивным источником. При проектировании калориметра были сформулированы требования к однородности светосбора по глубине калориметра (идентичность элементов) 10%. Это фантастическое требование, как показали измерения, не только выполнено, но превзойдено».* Да, весь "интернационал" работал увлечённо и с высоким качеством. За что и ценили... В выпуске нашлось место и для рассказа о новых, перспективных задачах для области энергий ускорителя ИФВЭ: - «Обнаружить «двойника» и визуализировать нейтронный поток» (стр. 6) - «Много открытий сделано на ускорителе У-70, 35 - летие со дня запуска которого мы отметили в этом октябре, но физики считают, им есть еще что исследовать в этом интервале энергий. 6 ноября в Отделе экспериментальной физики состоялся очередной семинар, посвященный двум разным проблемам: поиску суперсимметричных частиц и возможностям нового метода визуализации нейтронного потока. Предсказания теоретиков из Института ядерных исследований РАН Дмитрия Горбунова и Валерия Рубакова стали основанием для поиска суперсимметричных частиц на пучке отрицательных К-мезонов с энергией 25 ГэВ.  Олег Чикилев осветил вопросы, связанные с поиском суперсимметричных частиц на установке ИСТРА+, созданной в сотрудничестве трех институтов: ИЯИ (Москва), ОИЯИ (Дубна) и ИФВЭ. Наблюдение суперсимметрии при взаимодействии элементарных частиц представляет сложную экспериментальную задачу, поскольку ожидаемые эффекты малы... В конце прошлого года с помощью магнитного спектрометра было зафиксировано свыше 350 млн. событий, среди которых могут встретиться необычные. В настоящее время проводится отбор событий с целью поиска суперсимметричных партнеров. Проведен первый поиск псевдоскалярного бозона в распадах отрицательных каонов, что дополняет результаты эксперимента Е-787 (Брукхэйвен, США). Олег Чикилев осветил вопросы, связанные с поиском суперсимметричных частиц на установке ИСТРА+, созданной в сотрудничестве трех институтов: ИЯИ (Москва), ОИЯИ (Дубна) и ИФВЭ. Наблюдение суперсимметрии при взаимодействии элементарных частиц представляет сложную экспериментальную задачу, поскольку ожидаемые эффекты малы... В конце прошлого года с помощью магнитного спектрометра было зафиксировано свыше 350 млн. событий, среди которых могут встретиться необычные. В настоящее время проводится отбор событий с целью поиска суперсимметричных партнеров. Проведен первый поиск псевдоскалярного бозона в распадах отрицательных каонов, что дополняет результаты эксперимента Е-787 (Брукхэйвен, США). Александр Горин сообщил о совместной разработке с японскими специалистами нового прибора, позволяющего воочию увидеть поток нейтронов и зарегистрировать профиль пучка. Детектор для регистрации нейтронов выполнен на позиционно -чувствительных элементах, подключенных к 64-канальному фото-электронному умножителю (ФЭУ). Основой нового прибора является кристалл с размерами 58 х 58 х 0,4 мм, представляющий пластину сернистого цинка ZnS, легированную серебром Ag и обогащенную изотопом лития Li. С двух сторон кристалла размещены световоды, образующие своего рода соты, собирающие свет, выделяемый внутри сборки... Прибор тестировался на «теплых» нейтронах во французском научном центре им. Лауэ-Ланжевена, в Гренобле, где имеется реактор с самым большим потоком нейтронов в мире, на котором проводятся разнообразные эксперименты... Данное устройство можно использовать для обнаружения нейтронных потоков от реакторов или других источников. Своего рода нейтронный «течеискатель» может использоваться на АЭС или в промышленных источниках излучения.* А следующая публикация, занимающая едва ли не весь центральный разворот выпуска, носит сугубо "цивильный" характер, рассказывая о высоком уровне, потребовавшемся для решения насущных задач в области ... жилья для сотрудников: - «Надежда на ипотеку» (стр. 4-5) - «Строительство и приобретение жилья с помощью ипотеки, о которой так давно говорили реформаторы, впервые стало приобретать реальные очертания, но пока только в виде единичных примеров, в том числе у нас. Это стало возможным только благодаря поддержке отраслевого министерства. Хотя Закон об ипотеке в России принят давно, воспользоваться жилищными кредитами пока могут только обеспеченные люди, так как кредиты очень дороги. Как это стало возможным у нас? Комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям поддержал инициативу Минатома и отраслевого фонда жилищного ипотечного кредитования по вовлечению в хозяйственный оборот незавершенных строительством зданий в целях обеспечения жильем молодых специалистов, работников критических профессий и ветеранов отрасли в городах Протвино, Обнинск и Саров...  4 декабря в Доме ученых состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир молодым специалистам ИФВЭ. Президиум торжественного мероприятия составили академик А.А.Логунов, депутаты Госдумы А.М.Яшин, И.Д.Грачев и Г.И.Тихонов, вице-президент МАИФ В.С.Козейкин, исполнительный директор отраслевого фонда Минатома по ипотеке В.Н.Хопренко и заместитель Главы города Протвино Г.С.Рыбаков... В этот день среди прочих получили ключи от квартиры в новом доме молодые специалисты из ОМВТ В.Котляр и Е.Бердников. Виктор работает 2 с половиной года, сначала жил у родственников, затем в общежитии. Семьи нет, но теперь возможность для её создания есть. А Евгений Бердников ждал этого момента 14 лет. За это время защитил кандидатскую диссертацию и получил, согласно существующему нормативу, двухкомнатную квартиру, чему, конечно, очень рад... Цена реализации жилья по программе составляет 75% от рыночной цены для аналогичного жилья (март 2002 г.) и остается стабильной (9000 рублей за кв. метр для нового жилья). Предоставляемая рассрочка рассчитывается из 7% годовых, применяется гибкая система платежей. Сотрудникам Института оказывается финансовая поддержка в размерах, необходимых для получения максимально возможной рассрочки (90%)... Кстати, впервые в выпуске именно здесь обозначено, что это текст за авторством Л. Разумовой (*), подготовившей к печати и все предыдущие материалы. 4 декабря в Доме ученых состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир молодым специалистам ИФВЭ. Президиум торжественного мероприятия составили академик А.А.Логунов, депутаты Госдумы А.М.Яшин, И.Д.Грачев и Г.И.Тихонов, вице-президент МАИФ В.С.Козейкин, исполнительный директор отраслевого фонда Минатома по ипотеке В.Н.Хопренко и заместитель Главы города Протвино Г.С.Рыбаков... В этот день среди прочих получили ключи от квартиры в новом доме молодые специалисты из ОМВТ В.Котляр и Е.Бердников. Виктор работает 2 с половиной года, сначала жил у родственников, затем в общежитии. Семьи нет, но теперь возможность для её создания есть. А Евгений Бердников ждал этого момента 14 лет. За это время защитил кандидатскую диссертацию и получил, согласно существующему нормативу, двухкомнатную квартиру, чему, конечно, очень рад... Цена реализации жилья по программе составляет 75% от рыночной цены для аналогичного жилья (март 2002 г.) и остается стабильной (9000 рублей за кв. метр для нового жилья). Предоставляемая рассрочка рассчитывается из 7% годовых, применяется гибкая система платежей. Сотрудникам Института оказывается финансовая поддержка в размерах, необходимых для получения максимально возможной рассрочки (90%)... Кстати, впервые в выпуске именно здесь обозначено, что это текст за авторством Л. Разумовой (*), подготовившей к печати и все предыдущие материалы. Информирует профком - «Трудные переговоры» (стр. 7) - «Те, кто не принял участие в осеннем пикете под девизом «За достойную заработную плату и социальные гарантии», говорили, что профсоюзным лидерам логичнее было бы обратиться к руководству своих предприятий с требованиями о повышении уровня зарплаты в соответствии с ростом цен, а не просить энергетиков, транспортников и работников ЖКХ снизить расценки на услуги. На заседании профкома финансовую ситуацию в институте осветила помощник директора по экономике Р.А.Толмачева.  По её словам, многим кажется, что «при разумном подходе можно было бы повысить зарплату малообеспеченным сотрудникам», однако администрация и профсоюз института не могут заключить коллективный договор именно из-за разных подходов к проблеме оплаты труда. Ещё летом Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Минатома поручила руководству ГНЦ ИФВЭ совместно с профсоюзным комитетом до конца 2002 года "принять меры"..., и вот приказом директора института академика А.А.Логунова была создана рабочая группа, которой поручено подготовить предложения, реализация которых обеспечит возможность повышения минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума и доли тарифной составляющей в ФОТ до 50 %. В группу вошли от администрации В.И.Гаркуша (начальник ОП), Л.П.Гаврюшева (ОТиЗ), по согласованию с ОКП И.А.Вишняков (председатель ОКП), В.Б.Аникеев (зам. начальника ОНФ) и А.П.Леонов (зам.начальника ОЭА). Возглавил группу заместитель директора института А.Т.Редько. Комиссия будет признательна всем сотрудникам института, которые дадут предложения по названным направлениям.* По её словам, многим кажется, что «при разумном подходе можно было бы повысить зарплату малообеспеченным сотрудникам», однако администрация и профсоюз института не могут заключить коллективный договор именно из-за разных подходов к проблеме оплаты труда. Ещё летом Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Минатома поручила руководству ГНЦ ИФВЭ совместно с профсоюзным комитетом до конца 2002 года "принять меры"..., и вот приказом директора института академика А.А.Логунова была создана рабочая группа, которой поручено подготовить предложения, реализация которых обеспечит возможность повышения минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума и доли тарифной составляющей в ФОТ до 50 %. В группу вошли от администрации В.И.Гаркуша (начальник ОП), Л.П.Гаврюшева (ОТиЗ), по согласованию с ОКП И.А.Вишняков (председатель ОКП), В.Б.Аникеев (зам. начальника ОНФ) и А.П.Леонов (зам.начальника ОЭА). Возглавил группу заместитель директора института А.Т.Редько. Комиссия будет признательна всем сотрудникам института, которые дадут предложения по названным направлениям.*И о спорте:  - «Фетисов отметил успехи «Атом-спорта» (стр. 7) - «В конце ноября состоялся VII пленум Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) Минатома. С отчетом об итогах спортивных соревнований «Атомиада-2002» и финале Спартакиады трудящихся РФ председатель РФСО «Атом-спорт» В.В.Ильин. В докладе было подчеркнуто, что программа развития физкультуры и спорта на предприятиях отрасли, утвержденная в 2000 г., должна базироваться на положениях Отраслевого тарифного соглашения и Коллективного договора предприятий, и что источником финансирования физкультурно -оздоровительной работы согласно ОТС должно стать выделение на эти цели не менее 0,3% от месячного фонда заработной платы. К сожалению, в нашем институте этот пункт ОТС не выполняется... Также состоялась презентация Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», которую представлял председатель Госкомспорта РФ, известный хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов. Он отметил, что сегодня, к сожалению, есть проблемы с организацией массового спортивного движения и поблагодарил делегатов пленума за сохранение физкультурных традиций в «Атом-спорте»... На прощание знаменитый хоккеист сфотографировался и дал нам автограф, в котором говорится: «Городу Протвино ЖЕЛАЮ УДАЧИ и ПОБЕД. В.Фетисов». - «Фетисов отметил успехи «Атом-спорта» (стр. 7) - «В конце ноября состоялся VII пленум Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) Минатома. С отчетом об итогах спортивных соревнований «Атомиада-2002» и финале Спартакиады трудящихся РФ председатель РФСО «Атом-спорт» В.В.Ильин. В докладе было подчеркнуто, что программа развития физкультуры и спорта на предприятиях отрасли, утвержденная в 2000 г., должна базироваться на положениях Отраслевого тарифного соглашения и Коллективного договора предприятий, и что источником финансирования физкультурно -оздоровительной работы согласно ОТС должно стать выделение на эти цели не менее 0,3% от месячного фонда заработной платы. К сожалению, в нашем институте этот пункт ОТС не выполняется... Также состоялась презентация Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», которую представлял председатель Госкомспорта РФ, известный хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов. Он отметил, что сегодня, к сожалению, есть проблемы с организацией массового спортивного движения и поблагодарил делегатов пленума за сохранение физкультурных традиций в «Атом-спорте»... На прощание знаменитый хоккеист сфотографировался и дал нам автограф, в котором говорится: «Городу Протвино ЖЕЛАЮ УДАЧИ и ПОБЕД. В.Фетисов».Подписано: «А. Мысник, участник Пленума». И завершает выпуск публикация с оригинальным рисованным заголовком (работы, я так понимаю, дизайнера газеты В.М. Волчкова, стр. 8):  «В ноябре в Выставочном центре Протвино состоялась выставка, посвященная памяти А.М. Степанца, фотомастера и фотохудожника. Год, как его нет с нами, но фотографии, выставленные на ней, снова порадовали зрителей, показали светлый и добрый, наполненный светом и цветом мир, каким его видел и хотел нам показать Анатолий Михайлович... Фотообраз Протвино, созданный им в течение многих лет, разошелся миллионными тиражами не только в России, но и за рубежом. От имени художников выступил Виталий Губарев, рассказавший о взаимном творческом влиянии и многолетней дружбе, связывавшей их с Анатолием Михайловичем. Он вспомнил о том, как вместе обсуждали художественные задачи... Вдова мастера вспоминала о том времени, когда начиналась цветная фотография и Анатолий Михайлович мог часами просидеть над одним снимком... Некоторые из кадров работы Анатолия Степанца стали визитными карточками Государственного научного центра ИФВЭ и города Протвино. Они размещены на страницах их серверов, на календарях, украшают интерьеры Теоретического корпуса, где проходят международные мероприятия... В будущем городская администрация планирует организовать проведение ежегодных фотоконкурсов имени А.М.Степанца». Подписано: «Леонид Ширшов». А что касается конкурса - он у нас проводится в каждую предзимнюю пору. Вот и недавно подводили итоги очередного, 20-го по счёту... До следующего выпуска "Ускорителя - 2003" пройдёт немало времени. Но он будет обязательно - дождитесь... Архивариус

Осенний сеанс У-70 на фоне Нобелиады-1999Суббота, 26 Октября 2019 г. 21:23 (ссылка)

Страничка № 264 Ровно 20 лет тому назад Чуть менее месяца прошло после предыдущего выпуска институтской (ИФВЭ, г. Протвино) многотиражной газеты, как к читателям поступил следующий. Вот они рядом, и видно, что у них много общего.  Во-первых, налицо доминирование внутриинститутской тематики - и это правильно, ибо в городе к тому времени выпускалось ещё 2 газеты - "События" (с марта 1994) и "ПроТВинформ" (с октября 1998). Во-первых, налицо доминирование внутриинститутской тематики - и это правильно, ибо в городе к тому времени выпускалось ещё 2 газеты - "События" (с марта 1994) и "ПроТВинформ" (с октября 1998). Во-вторых, редакция "Ускорителя" наконец-то получила возможность сопровождать свои публикации фотоиллюстрациями, продолжая при этом своеобразно, с выдумкой оформлять и снимки, и сопроводительные надписи. Кстати, в выходных данных с мая начали указывать, что дизайном и вёрсткой занимается такой известный в ИФВЭ специалист, как Владимир Михайлович Волчков... Переходя же непосредственно к содержанию этого двойного выпуска № 17-18 / 263-264 (8-полосного, потому и цифры сдвоенные), отмечу также, что впервые редакция стала почти каждый авторский текст сопровождать небольшим фото а автора. Смотрим по порядку: - «Скоро всем достанется» (преамбула и "связка слов" между цитатами выступающих остались за выпускающим редактором Лидией Разумовой) - «Под руководством академика А.А. Логунова 22 сентября прошло заседание Научно-технического совета ИФВЭ. Заседание было посвящено подготовке к очередному физическому сеансу и распределению времени работы с пучком ускоренных протонов. Координатор А.П. Бугорский сообщил о состоянии дел на физических установках комплекса и распределении приоритетов среди пользователей. Подготовка к сеансу ведется равномерно, спокойно и в соответствии с предварительными планами. Проведенный взаимозачет по электроэнергии стал гарантией проведения сеанса и способствовал подготовке без спешки и авралов... С 27 октября начинается включение систем ускорительного комплекса, а с 6 ноября приступят, к работе с пучком физики, сначала на установке СВД и нейтринном детекторе. Для вывода пучка на комплекс меченых нейтрино на 23-й канал установлен изогнутый монокристалл кремния. Предлагается исследование режима работы основного кольца протонного синхротрона с тремя внутренними мишенями (вместо двух, применяемых в последнее время). На 4-м канале будут проводиться методические работы на Вершинном спектрометре (ВЕС) и на спектрометре гамма-квантов ГАМС (Годоскопический Автоматический Многоцелевой Спектрометр). Параллельно будут проводиться методические работы на 6-м и 18-м каналах вывода пучков. Будет осуществлен быстрый вывод протонного пучка высокой интенсивности на нейтринный детектор ИФВЭ - ОИЯИ. Предполагается работа установки КМН (Комплекс Меченых Нейтрино) или с дифракционным выводом, или в режиме медленного вывода при помощи изогнутого монокристалла. Медленный вывод будет использован и для вывода пучка на установку ФОДС (Фокусирующий Двухплечевой Спектрометр) для исследования образования адронов с большими поперечными импульсами при протон-протонных столкновениях с энергией до 70 ГэВ. Последним станет этот сеанс для нынешней установки МИС ИТЭФ, которая будет модернизироваться. МИС (Магнитный Искровой Спектрометр) является многоцелевой установкой для изучения многочастичных процессов взаимодействия частиц в диапазоне энергий 30 – 70 ГэВ. Этот магнитный спектрометр искровыми камерами был разработан в московском ИТЭФ (Институт теоретической и экспериментальной физики) и работает на нашем ускорителе с 1970 года. В 2000 году в рамках модернизации этой установки на ней будут проводиться только методические работы.  Начальник отдела вывода пучка Ю.С.Федотов (см.) сделал доклад о подготовке к сеансу систем ускорительного комплекса, в котором осветил состояние дел с элементами и устройствами, предназначенными для вывода пучка протонов из основного кольца синхротрона (кикер-магнит, септум-магнит). Установлено два новых профилометра для определения поперечных размеров пучка протонов в процессе ускорения. В последнем, весеннем сеансе работы ускорителя У-70 была достигнута интенсивность пучка 1,4x1013 п/и. Изогнутые монокристаллы переходят из разряда экзотических устройств в ряд «рабочих лошадок» и позволяют работать одновременно нескольким физическим установкам даже в условиях их высокой радиационной нагрузки. Планируется завершить очередной сеанс работы протонного синхротрона 25 декабря». Практически к новому - 2000 году, о некоторых проблемах встречи которого буде ниже отдельный материал, а пока - развитие темы, обсуждавшейся на этом заседании НТС... Начальник отдела вывода пучка Ю.С.Федотов (см.) сделал доклад о подготовке к сеансу систем ускорительного комплекса, в котором осветил состояние дел с элементами и устройствами, предназначенными для вывода пучка протонов из основного кольца синхротрона (кикер-магнит, септум-магнит). Установлено два новых профилометра для определения поперечных размеров пучка протонов в процессе ускорения. В последнем, весеннем сеансе работы ускорителя У-70 была достигнута интенсивность пучка 1,4x1013 п/и. Изогнутые монокристаллы переходят из разряда экзотических устройств в ряд «рабочих лошадок» и позволяют работать одновременно нескольким физическим установкам даже в условиях их высокой радиационной нагрузки. Планируется завершить очередной сеанс работы протонного синхротрона 25 декабря». Практически к новому - 2000 году, о некоторых проблемах встречи которого буде ниже отдельный материал, а пока - развитие темы, обсуждавшейся на этом заседании НТС...Далее слово предоставляется представителям некоторых экспериментальных программ, которые намечено выполнять. Для этого:  - «Нужен пучок интенсивный и равномерный» (стр.2) - Эксперименту ФОДС уже семь лет, но большой статистики он пока не набрал. Что ждут его участники от нового сеанса? Об Этом рассказывает начальник лаборатории №8 ОЭФ профессор В.И. Крышкин. «Уникальный пучок поляризованных протонов с энергией до 40 ГэВ и поляризацией 40 % на канале 22 был создан 7 лет назад благодаря энтузиазму коллективов Отдела пучков, ОЭА, и ОЭУУ-70. Тогда же был запущен эксперимент Е-175 (ФОДС-2) - «Образование адронов с большими поперечными импульсами на поляризованном протонном пучке». Процесс получения поляризованных протонов отличается многоступенчатостью, и только 1/400000 протон с энергией 70 ГэВ превращается в поляризованный протон с энергией 40ГэВ... Мы с помощью специалистов ОЭА заменили старую ЭВМ (НР2000, ей более 20 лет) на современную, разработали совместно с ними же новую систему сбора данных в стандарте VME. В плане модернизации были разработаны и изготовлены уникальные адронные калориметры, в которых весь свет с площади 2x1 кв.м. собирается на один фотоумножитель для ускорения выработки триггера, разработаны сцинтилляционные годоскопы для работы на пучке с интенсивностью до30 млн.частиц в секунду. Для отладки этих сложных систем нам требуется время на пучке. Мы готовы к этой работе, также как и к запуску новой системы сбора информации, и ждем от предстоящего сеанса максимальной интенсивности выведенного пучка при высокой равномерности вывода. Хотя нам выделено в сеансе всего 6 суток, мы надеемся успеть сделать проверку работоспособности всей аппаратуры установки в комплексе. Мы верим в возможности ФОДС-2 и завершение её программы в новом тысячелетии, что уже на пороге». И следующее представление программы, установки и ответственного исполнителя: - «Слово о редких распадах» (там же) - «ИСТРА-М - совместный эксперимент, в котором объединили свои усилия по изучению редких распадов К-мезонов учёные ИФВЭ, ИЯИ (Троицк) и ОИЯИ (Дубна). Что стоит на повестке дня предстоящего сеанса? Рассказывает старший научный сотрудник ОЭФ ИФВЭ А.В. Инякин.  «Для нас осенний сеанс очень важен, так как он будет первым после радикальной модернизации установки. Мы провели её совместно с Отделением электроники и автоматизации. В результате была полностью заменена морально устаревшая электроника на новую, разработанную в стандарте МИСС и в современном промышленном стандарте VME. Она должна обеспечить нам высокоточную регистрацию информации с используемых на установке трековых детекторов (пропорциональные и дрейфовые камеры и дрейфовые трубки) и калориметров. Полученные данные буферизуются специализированными электронными процессорами в буферных памятях и считываются в ЭВМ после окончания цикла ускорителя. Общее время регистрации и буферизации данных для одного взаимодействия составляет около 100 мксек... Разработанная вычислительная система обеспечивает прием до 4 Мбайт данных за цикл ускорителя, предоставляет значительные вычислительные ресурсы и имеет высокую эксплуатационную надежность. Вместе взятое, это обеспечивает качественную настройку установки и контроль ее функционирования. Особое значение мы придавали модернизации системы выработки триггера. Использование современной элементной базы электроники и схемотехнических решений позволит гибко настраивать и переключать различные типы триггеров установки, вырабатывая их за короткое время. Мы надеемся, что проведенная нами совместно с ОЭА работа позволит участникам эксперимента ИСТРА-М получить в осеннем сеансе значительный, а главное, качественный статистический материал по исследованию редких распадов К-мезонов». «Для нас осенний сеанс очень важен, так как он будет первым после радикальной модернизации установки. Мы провели её совместно с Отделением электроники и автоматизации. В результате была полностью заменена морально устаревшая электроника на новую, разработанную в стандарте МИСС и в современном промышленном стандарте VME. Она должна обеспечить нам высокоточную регистрацию информации с используемых на установке трековых детекторов (пропорциональные и дрейфовые камеры и дрейфовые трубки) и калориметров. Полученные данные буферизуются специализированными электронными процессорами в буферных памятях и считываются в ЭВМ после окончания цикла ускорителя. Общее время регистрации и буферизации данных для одного взаимодействия составляет около 100 мксек... Разработанная вычислительная система обеспечивает прием до 4 Мбайт данных за цикл ускорителя, предоставляет значительные вычислительные ресурсы и имеет высокую эксплуатационную надежность. Вместе взятое, это обеспечивает качественную настройку установки и контроль ее функционирования. Особое значение мы придавали модернизации системы выработки триггера. Использование современной элементной базы электроники и схемотехнических решений позволит гибко настраивать и переключать различные типы триггеров установки, вырабатывая их за короткое время. Мы надеемся, что проведенная нами совместно с ОЭА работа позволит участникам эксперимента ИСТРА-М получить в осеннем сеансе значительный, а главное, качественный статистический материал по исследованию редких распадов К-мезонов».В ходе НТС были затронуты и некоторые вопросы вне научной тематики, о них тоже будет сказано ниже, а пока остаёмся в ней, тем более что эту тематику - не конкретно в ИФВЭ, а вообще в познавательно-сравнительном плане, - продолжают в этом выпуске следующие публикации:  - «Моделирование «Большого взрыва» запланировано в БНЛ» (стр. 5, автор Леонид Ширшов) - «Как сообщается в очередном номере журнала CERN Courier, пучок ядер золота впервые начал циркулировать 16 июля в одном из двух колец релятивистского ускорителя - коллайдера тяжелых ионов RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) в Брукхэйвене (США). Оснащенная сверхпроводящими магнитами, эта установка работает при температуре 4,6о К. После рабочих циклов по проверке систем ускорения пучка, установка подготовлена к испытаниям с целью получения кварк-глюонной плазмы... Брукхэйвенская Национальная Лаборатория (BNL- Brookhaven National Laboratories) является одним из государственных научных центров Америки, здесь 8 лет строили коллайдер RHIC (штат Нью Йорк). На осень запланированы эксперименты. Какие?... Предполагается, что при столкновении ядер золота при энергии 200 ГэВ/нуклон в системе центра масс будет достигнута такая «жара» и плотность вещества, что обычная ядерная материя трансформируется в кварк-глюонную плазму, которой соответствует состояние материи в первые моменты после «Большого Взрыва». В туннеле ускорителя длиной 3,8 км размещено два кольца ускорения пучков ионов, летящих встречно. Планируется "разбивать" ионы в каждом из 6 мест столкновения пучков, которые размещаются вдоль периметра RHIC». Что и говорить, в глобальном физическом плане эксперимент представлялся тогда чрезвычайно важным, а до запуска Большого адронного коллайдера (LHC, CERN) оставалось почти 10 лет... Коллайдер RHIC успешно работает и сегодня, когда (кстати сказать) на руководство программой физических исследований в БНЛ пришел ... выпускник одной из протвинских школ конца 70-х, ныне один из крупнейших специалистов США в области физики высоких энергий и физики ускорителей - Дмитрий Денисов. А возвращаясь в БНЛ конца 90-х - тогда казалось, что вскоре здесь последую открытия фундаментального характера, претендующие на целую россыпь научных наград, включая Нобелевские премии... - «Моделирование «Большого взрыва» запланировано в БНЛ» (стр. 5, автор Леонид Ширшов) - «Как сообщается в очередном номере журнала CERN Courier, пучок ядер золота впервые начал циркулировать 16 июля в одном из двух колец релятивистского ускорителя - коллайдера тяжелых ионов RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) в Брукхэйвене (США). Оснащенная сверхпроводящими магнитами, эта установка работает при температуре 4,6о К. После рабочих циклов по проверке систем ускорения пучка, установка подготовлена к испытаниям с целью получения кварк-глюонной плазмы... Брукхэйвенская Национальная Лаборатория (BNL- Brookhaven National Laboratories) является одним из государственных научных центров Америки, здесь 8 лет строили коллайдер RHIC (штат Нью Йорк). На осень запланированы эксперименты. Какие?... Предполагается, что при столкновении ядер золота при энергии 200 ГэВ/нуклон в системе центра масс будет достигнута такая «жара» и плотность вещества, что обычная ядерная материя трансформируется в кварк-глюонную плазму, которой соответствует состояние материи в первые моменты после «Большого Взрыва». В туннеле ускорителя длиной 3,8 км размещено два кольца ускорения пучков ионов, летящих встречно. Планируется "разбивать" ионы в каждом из 6 мест столкновения пучков, которые размещаются вдоль периметра RHIC». Что и говорить, в глобальном физическом плане эксперимент представлялся тогда чрезвычайно важным, а до запуска Большого адронного коллайдера (LHC, CERN) оставалось почти 10 лет... Коллайдер RHIC успешно работает и сегодня, когда (кстати сказать) на руководство программой физических исследований в БНЛ пришел ... выпускник одной из протвинских школ конца 70-х, ныне один из крупнейших специалистов США в области физики высоких энергий и физики ускорителей - Дмитрий Денисов. А возвращаясь в БНЛ конца 90-х - тогда казалось, что вскоре здесь последую открытия фундаментального характера, претендующие на целую россыпь научных наград, включая Нобелевские премии...Тут кстати подоспел и материал обзорного характера - по результатам "нобелевской недели" в Швеции октября 99-го:  - «Нобелевские премии 1999 года» (там же, автор - Ваш покорный слуга) - «К середине октября стали известны имена новых лауреатов самой престижной в мире Нобелевской премии, и «Ускоритель» дает обзор состоявшихся решений Нобелевского комитета в области науки. Премия по физике (имеется ввиду её денежный эквивалент, в этом году это 960 тысяч долларов США) будет разделена поровну между двумя учеными Утрехтского университета (Голландия). Герардус Хорт и Мартинус Велтман занимались исследованиями в области квантовых структур в теории слабого взаимодействия. Им удалось чисто теоретическими методами выйти на точные подсчеты многих физических характеристик взаимодействующих объектов, что в определенной мере снимает остроту проблемы проведения хитроумных и дорогостоящих экспериментов. То есть Нобелевский комитет проявил прагматический подход, учтя возможный экономический эффект работы, весьма далекой, казалось бы, от столь прозаических расчетов...» (полный текст можно прочесть здесь, вот заключительная часть, приводится картинка из газеты): «Итак, список нобелевских «научных» лауреатов пополнился, и вновь представители российской науки, что называется, «пролетели» (см.) . Можно напомнить, что последний раз наша наука была отмечена в 1978 году (Петр Капица), то есть более 20 лет назад... Разумеется, это не трагедия национального масштаба и даже не показатель уровня научных исследований. И все же дело обстоит так, что российские ученые если и могут стать «нобелиатами», то скорее всего - работая за пределами нашей страны, так как условий для реализаций исследовательских талантов у нас в стране почти не осталось. Возможно, расстраиваться и не стоит. Ведь дело в том, что наука, как никакая другая отрасль человеческой деятельности, принадлежит всему человечеству» - что и доказывает, к примеру, показанный в комментарии к предыдущему материалу "случай Денисова"... - «Нобелевские премии 1999 года» (там же, автор - Ваш покорный слуга) - «К середине октября стали известны имена новых лауреатов самой престижной в мире Нобелевской премии, и «Ускоритель» дает обзор состоявшихся решений Нобелевского комитета в области науки. Премия по физике (имеется ввиду её денежный эквивалент, в этом году это 960 тысяч долларов США) будет разделена поровну между двумя учеными Утрехтского университета (Голландия). Герардус Хорт и Мартинус Велтман занимались исследованиями в области квантовых структур в теории слабого взаимодействия. Им удалось чисто теоретическими методами выйти на точные подсчеты многих физических характеристик взаимодействующих объектов, что в определенной мере снимает остроту проблемы проведения хитроумных и дорогостоящих экспериментов. То есть Нобелевский комитет проявил прагматический подход, учтя возможный экономический эффект работы, весьма далекой, казалось бы, от столь прозаических расчетов...» (полный текст можно прочесть здесь, вот заключительная часть, приводится картинка из газеты): «Итак, список нобелевских «научных» лауреатов пополнился, и вновь представители российской науки, что называется, «пролетели» (см.) . Можно напомнить, что последний раз наша наука была отмечена в 1978 году (Петр Капица), то есть более 20 лет назад... Разумеется, это не трагедия национального масштаба и даже не показатель уровня научных исследований. И все же дело обстоит так, что российские ученые если и могут стать «нобелиатами», то скорее всего - работая за пределами нашей страны, так как условий для реализаций исследовательских талантов у нас в стране почти не осталось. Возможно, расстраиваться и не стоит. Ведь дело в том, что наука, как никакая другая отрасль человеческой деятельности, принадлежит всему человечеству» - что и доказывает, к примеру, показанный в комментарии к предыдущему материалу "случай Денисова"... Выше достаточно много говорилось о роли компьютерной обработки данных, о модернизации парка ЭВМ. При этом физики не очень "заморачивались" вопросом, который в то время оживлённо обсуждала компьютерная общественность:  - «Компьютерная незадача» (стр. 7, автор тот же) - «Восьмого октября в Архангельском зале московского Мариотт - отеля состоялась конференция «Проблема 2000-го года в России». Организаторами выступили Российский консалтинговый холдинг «Алгоритм» и Международный научно-технический центр (МНТЦ), а проблема, вынесенная в название конференции, напрямую связана с возможными неприятностями в компьютерах и автоматизированных системах управления в роковой момент смены дат. А именно - когда в новогоднюю ночь на смену 1999-му придет 2000-й год. Проблема получила короткое наименование «П-2000» (за рубежом проблема обозначается аббревиатурой «Y2K»). Дело в том, что с начала массового употребления компьютеров в счётно-управляющих системах (а это 2-3 десятилетия за рубежом, 10-15 лет в России) на «года» в электронном представлении дат традиционно отводилось только две позиции, подразумевая, что первые две цифры года всегда «19». При этом считалось, что когда вместо «99» возникнет «00», ничего неприятного не будет. Но вот, начиная с середины 90-х за рубежом, а затем, как водится, и у нас (с 1998 года), забили колокола тревоги: возможны сбои! выключения систем управления! аварии и крушения! - «Компьютерная незадача» (стр. 7, автор тот же) - «Восьмого октября в Архангельском зале московского Мариотт - отеля состоялась конференция «Проблема 2000-го года в России». Организаторами выступили Российский консалтинговый холдинг «Алгоритм» и Международный научно-технический центр (МНТЦ), а проблема, вынесенная в название конференции, напрямую связана с возможными неприятностями в компьютерах и автоматизированных системах управления в роковой момент смены дат. А именно - когда в новогоднюю ночь на смену 1999-му придет 2000-й год. Проблема получила короткое наименование «П-2000» (за рубежом проблема обозначается аббревиатурой «Y2K»). Дело в том, что с начала массового употребления компьютеров в счётно-управляющих системах (а это 2-3 десятилетия за рубежом, 10-15 лет в России) на «года» в электронном представлении дат традиционно отводилось только две позиции, подразумевая, что первые две цифры года всегда «19». При этом считалось, что когда вместо «99» возникнет «00», ничего неприятного не будет. Но вот, начиная с середины 90-х за рубежом, а затем, как водится, и у нас (с 1998 года), забили колокола тревоги: возможны сбои! выключения систем управления! аварии и крушения!Рецензируемая конференция как бы подводила предварительные итоги работы по предотвращению «неприятностей-2000» во многих отраслях промышленности и жизнедеятельности в России. Наиболее концептуальным было выступление Андрея Бардина, руководителя Информационного центра USAID по Y2K. Это был своеобразный отчет о грандиозной работе, проделанной специалистами этого «американизированного» центра по анализу состояния П-2000 в крупнейших инфраструктурных системах нашей страны...» подробнее об этом и других выступлениях см. тут, я же опять приведу здесь лишь заключительную часть всей публикации:  «... Общий итог обсуждения можно свести к достаточно успокоительному резюме: хотя и здесь Россия оказалась в хвосте мирового прогресса, особых причин для волнения у населения не должно быть. Особо уязвимые и «опасные» отрасли успели провести надлежащую предупредительную и контрольную работу, да и общий уровень компьютеризации у нас не таков, что все может рухнуть. Так что Новый год можно встречать без оглядки на «П-2000»! А для «особо мнительных» прямо на конференции раздавались лазерные диски с мощным программным обеспечением тестирования компьютерных систем по П-2000. Кстати, проработаны и рекомендации, для тех владельцев персональных компьютеров, которые хотели бы проверить свое «хозяйство» лично и не откладывая до времени «Ч». Успехов Вам и Вашему компьютеру!». Действительно, насколько я помню, никаких "ЧП" с компьютерами не было (у меня в пользовании был Robotron немецкого производства (см.). Alles gut!) ... «... Общий итог обсуждения можно свести к достаточно успокоительному резюме: хотя и здесь Россия оказалась в хвосте мирового прогресса, особых причин для волнения у населения не должно быть. Особо уязвимые и «опасные» отрасли успели провести надлежащую предупредительную и контрольную работу, да и общий уровень компьютеризации у нас не таков, что все может рухнуть. Так что Новый год можно встречать без оглядки на «П-2000»! А для «особо мнительных» прямо на конференции раздавались лазерные диски с мощным программным обеспечением тестирования компьютерных систем по П-2000. Кстати, проработаны и рекомендации, для тех владельцев персональных компьютеров, которые хотели бы проверить свое «хозяйство» лично и не откладывая до времени «Ч». Успехов Вам и Вашему компьютеру!». Действительно, насколько я помню, никаких "ЧП" с компьютерами не было (у меня в пользовании был Robotron немецкого производства (см.). Alles gut!) ... Об остальных публикациях этого выпуска - коротко: - Помимо отмеченных выше обычных технических сложностей и проблем в подготовке физустановок к осеннему сеансу, определённые трудности представляла и "холодрыга" (как мы тогда выражались об условиях труда в институтских условиях, когда очень хотелось бы иметь тёплые батареи отопления, но включать котельную не торопились...) Возможно, именно поэтому в ряд публикаций о подготовке к сеансу поставлен и довольно крупный материал за авторством заместителя начальника отделения государственной противопожарной службы № 88 А.А. Воробиенко: - «Давайте не будем гореть на работе (полковник против "козлов")» (стр. 3-4) - «...Хочется обратить внимание на то, что если со стороны руководства для нормального начала сеанса делается немало, то в самих подразделениях беспечности ещё хватает. Во многих "домиках экспериментаторов" в зале 1БВ не желают курить в установленных местах, окурки бросают где попало, они скапливаются вместе с другим мусором. Для обогрева используют без согласования непроверенные самодельные нагревательные приспособления типа "козла"...» - как не отметить, что и редакция, и сам автор (фото - в газете) подошли к этой важной тематике с известной долей юмора... Оставшиеся пол-полосы (стр.4) были посвящены традиционной профсоюзной рубрике "Наши юбиляры", причём на этот раз, как было отмечено выше, активно использовалось фото-представление героев повествования. Это были весьма примечательные юбиляры: - «В сентябре не прошли незамеченными юбилеи сотрудников, которые начинали свою трудовую деятельность в ИФВЭ, и сегодня, отмечая пятидесятилетие, пользуются заслуженным уважением и авторитетом в коллективах. Это:  - Александр Дмитриевич Тертышный, ведущий инженер отдела оборудования; - Александр Дмитриевич Тертышный, ведущий инженер отдела оборудования;- Игорь Анатольевич Вишняков, инженер, избранный профсоюзным лидером ИФВЭ; - Владимир Николаевич Соколов, заместитель начальника ОГЭ, мастер спорта по лыжам и марафону. Редакция присоединяется к поздравлениям и пожеланиям в адрес названных юбиляров. Так держать! Ещё - не вечер!» Но, к великому сожалению, "вечер" случился довольно скоро у Василия Соколова (см.)... Это была горькая потеря для всех, кто его знал, а в Протвино поныне проходят лыжные гонки его памяти. Была бы погода... Следующие публикации "профсоюзно -социального" толка привлекают внимание прежде всего неординарным авторством - это практически единственные их выступления в газете. А именно: - «Почему нам нужен "Транс-тур» (стр. 6, Светлана Савельева) - оказывается, "более чем двухлетний опыт сотрудничества РФФИ и ряда научных организаций с агентством, означенным в заголовке, подтверждает, что есть специальный тариф Аэрофлота , позволяющий направлять часть средств на развитие проекта "Молодые учёные России". В ИФВЭ начало функционировать мини-представительство агентства...  - «Доплата ветеранам» (стр. 6-7, В.А. Долбунов, председатель Совета ветеранов Протвино) - читатели информируются, что «...29 сентября на площади перед Домом культуры состоялся митинг пенсионеров в защиту своих прав, и потребовали в обращении . Милиция следила за порядком. Речи выступающих были горячи, но почтенный возраст большинства собравшихся исключал возможность активных действий. Собравшиеся ветераны войны и труда выступили с требованием в обращении к Федеральному собранию и Президенту РФ пересмотреть существующее пенсионное законодательство. Минимальная пенсия по старости должна быть равна прожиточному минимуму для жителей данного региона...» Прошло 20 лет. Пенсионеры, в массе своей, остаются наименее обеспеченной "денежным довольствием" частью взрослого населения. С прошлого года и пенсионный возраст повысили. Но - не митингуем, побить могут... - «Доплата ветеранам» (стр. 6-7, В.А. Долбунов, председатель Совета ветеранов Протвино) - читатели информируются, что «...29 сентября на площади перед Домом культуры состоялся митинг пенсионеров в защиту своих прав, и потребовали в обращении . Милиция следила за порядком. Речи выступающих были горячи, но почтенный возраст большинства собравшихся исключал возможность активных действий. Собравшиеся ветераны войны и труда выступили с требованием в обращении к Федеральному собранию и Президенту РФ пересмотреть существующее пенсионное законодательство. Минимальная пенсия по старости должна быть равна прожиточному минимуму для жителей данного региона...» Прошло 20 лет. Пенсионеры, в массе своей, остаются наименее обеспеченной "денежным довольствием" частью взрослого населения. С прошлого года и пенсионный возраст повысили. Но - не митингуем, побить могут... Завершающая 8-я полоса газеты информирует о том, что: - «Шестой ребёнок родился в семье младшего научного сотрудника ОМВТ Сергея Александровича Сухова...»; - «Состоялся 31-й традиционный пробег Протвино-Серпухов", участвовали команды 6 городов, наши заняли 2-е место...»; - «6-16 сентября проходила фотовыставка, посвящённая истории города и 70-летию Московской области»; - «ОК профсоюза ГНЦ ИФВЭ поздравляет Галину Валентиновну Дёмушкину с юбилеем и награждает её Почётной грамотой...» - прошло 20 лет, Галина Валентиновна, насколько мне известно, в добром здравии - так что с новым юбилеем её! И - до новых газет! ♦ Архивариус ♦ Радиация в Протвино, Велихов vs УНК, юбилярыВторник, 23 Апреля 2019 г. 20:51 (ссылка)