|

|

Названы лауреаты премии Померанчука-2024Вторник, 21 Мая 2024 г. 23:32 (ссылка)

Игорь Тютин и Андрей Линде - лауреаты текущего года  Премия носит имя Исаака Яковлевича Померанчука (20.05.1913 - 14.12.1966, см.) — выдающегося учёного, академика АН СССР, работавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН (ИТЭФ), где она и была учреждена в 1998 году - в день 85- летия со дня рождения рано ушедшего из жизни всемирно известного физика-теоретика. Премия носит имя Исаака Яковлевича Померанчука (20.05.1913 - 14.12.1966, см.) — выдающегося учёного, академика АН СССР, работавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН (ИТЭФ), где она и была учреждена в 1998 году - в день 85- летия со дня рождения рано ушедшего из жизни всемирно известного физика-теоретика.С тех пор её присуждают ежегодно в этот же день двум физикам-теоретикам – одному российскому и одному зарубежному. Согласно статуту на премию не могут быть номинированы нобелевские лауреаты. Из теоретической школы ИФВЭ Протвино премии был удостоен Семён Соломонович Герштейн - в 2011 году, вместе с немецким учёным Генрихом Лейтвилером.  Премия имени И.Я. Померанчука (см. )за 2024 год присуждена сотруднику Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Премия имени И.Я. Померанчука (см. )за 2024 год присуждена сотруднику Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева РАНИгорю Викторовичу Тютину. Профессор Игорь Тютин отмечен за открытие BRST- симметрии и её использование для квантования калибровочных теорий одновременно и независимо от Карло Бекки, Аллана Руэ и Раймонда Сторы. Процедура имеет также фундаментальное значение для построения полевых теорий взаимодействующих струн. Лауреатом премии также стал профессор Андрей Дмитриевич Линде из Стэнфордского университета (США) - за выдающийся вклад в космологию, в частности, за инфляционную Теорию Вселенной, которую он сформулировал совместно с А. Гусом и П. Штейнхардтом. Впоследствии он применил идею космической инфляции в теории струн и супергравитации. Ранее Андрей Линде также работал в Отделении теоретической физики ФИАН. И.В. Тютин стал пятым сотрудником ФИАН – лауреатом Премии Померанчука. В 2000 году премию получил Е.Л. Фейнберг, в 2014 – Л.В. Келдыш, в 2020 – М.А. Васильев, а в 2023 – А.А. Цейтлин.

Профессор С.С. Герштейн стал академиком РАНЧетверг, 31 Июля 2003 г. 23:29 (ссылка)

Постановление общего собрания Российской Академии Наук «22 мая 2003 года общее собрание Российской Академии Наук постановило: «В соответствии со статьями 19,21 Устава Российской Академии наук и с Положением о выборах в Российскую Академию наук избрать действительным членом РАН (академиком) по отделению физических наук РАН по специальности Ядерная физика Герштейна Семена Соломоновича. Президент РАН академик Ю.С.Осипов Главный ученый секретарь Президиума РАН академик В.В.Костюк» Научная справка. Семен Соломонович ГЕРШТЕЙН

С. С. Герштейн — физик-теоретик, автор более 180 работ и трех открытий. Ему принадлежат выдающиеся результаты в различных областях физики. Среди них: - Открытие в 1955 г. (совместно с академиком Я.Б. Зельдовичем) фундаментального закона сохранения слабого векторного тока, указавшего на аналогию между слабыми и электромагнитными взаимодействиями. Этот закон имел важное значение для создания современных калибровочных теорий и является одним из основных положений единой теории электрослабых взаимодействий. - Установление в 1966г. (совместно с Я.Б. Зельдовичем) из космологических данных верхнего предела на массы стабильных нейтрино, который на несколько порядков усиливал лабораторные ограничения на массы мюонного и Т-нейтрино (одна из первых успешных работ, стимулировавших современный синтез физики частиц и космологии). - Теория мезомолекулярных процессов и мюонного катализа ядерных реакций. Открытие ряда механизмов, определяющих захват мюонов и мюонный катализ (эффект Герштейна — Вольфенштейна). - Открытие механизма резонансного образования мезомолекул дейтерия (совместно с В.П. Джелеповым). Предсказание высокой эффективности мюонного катализа в смеси дейтерий-тритий (совместно с членом-корреспондентом РАН Л.И. Пономаревым). - Предсказание в 1962 г. и рассмотрение процесса нейтринного возбуждения атомных ядер за счет нейтральных токов. - Рассмотрение вопроса о поиске тяжелого лептона и предсказание его основных свойств, подтвердившихся после открытия Т-лептона. - Предсказание эффекта рождения позитронов из вакуума в сильных полях сталкивающихся тяжелых ядер. - Объяснение закономерностей рассеяния адронов на большие углы и роста эффективных сечений рассеяния при высоких энергиях. «Серпуховский эффект» (совместно с академиком А.А. Логуновым). - Интерпретация данных и предсказание новых явлений в процессах с тяжелыми кварками. Оригинальный механизм ускорения солнечных космических лучей. С.С.Герштейн внес большой вклад в формирование и проведение программы исследований на Серпуховском ускорителе. Он является профессором МФТИ, где 40 лет читает общие курсы теоретической физики, членом редколлегий журналов «Ядерная физика», ТМФ и «Природа», а также входил в редколлегию изданий «Физическая энциклопедия» и «Физика микромира». Среди его учеников один член — корреспондент РАН, 7 докторов и 10 кандидатов наук. С.С.Герштейн был выдвинут кандидатом в действительные члены РАН по секции ядерной физики Отделения физических наук научно-техническим советом Института физики высоких энергий. Опубликовано: газета ИФВЭ «Ускоритель» - 31.07.2003

Кончина С.С. Герштейна /официальный некролог/Среда, 22 Февраля 2023 г. 23:33 (ссылка)

Семён Соломонович Герштейн 13.07.1929 – 20.02.2023 20 февраля 2023 года на 94 году ушёл из жизни выдающийся советский и российский физик-теоретик Семён Соломонович Герштейн. Семён Соломонович родился 13 июля 1929 года в Харбине в семье советских граждан Соломона Абрамовича Герштейна и Эммы Моисеевны Менделевич. В 1936 году его семья переехала в Москву. В 1946 году С.С. Герштейн окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на физический факультет МГУ. После окончания отделения ядерной физики физфака МГУ (1951), несмотря на усилия его научного руководителя А.А. Власова, пытавшегося оставить его в университете, С.С. Герштейн получил распределение учителем в школу в село Белоусово Калужской области, где проработал до 1954 года. В 1952 году, сдав экзамены теорминимума Л.Д. Ландау, поступил в аспирантуру Института физических проблем, став последним, у кого Л.Д. Ландау лично принял экзамен теорминимума. По рекомендации Л.Д. Ландау, С.С. Герштейн был направлен к Я.Б. Зельдовичу, изучавшему изменения бета-распада при окружении «голого» нуклона пионной «шубой». Итог этой работы стал первой публикацией Семёна Герштейна, впоследствии многократно цитируемой как «гипотеза сохранения векторного тока» в слабых взаимодействиях . В 1958-1960 гг. Семён Соломонович работал в Ленинградском физико-техническом институте, а затем был принят на работу в Лабораторию теоретической физики ОИЯИ в Дубне. Там продолжилась и окрепла их многолетняя дружба с Анатолием Алексеевичем Логуновым, ставшим в 1963 г. директором нового Института физики высоких энергий в Протвино и пригласившим Семёна Соломоновича вместе с несколькими другими теоретиками из ОИЯИ для работы в Секторе (ныне Отделе) теоретической физики ИФВЭ. С тех пор жизнь и научная работа Семёна Соломоновича была неразрывно связана с ИФВЭ. В этот период начинает складываться научная школа С.С. Герштейна, из которой вышли многие известные физики-теоретики в самых разных областях современной фундаментальной физики: от теории элементарных частиц до астрофизики и космологии. В Институте физики высоких энергий Семён Соломонович принимал активное участие в разработке многих экспериментов. В период с конца 1970-х гг. он принимает активное участие в разработке проблем, связанных с физикой тяжёлых кварков. Результаты, полученные на этом направлении им и его учениками, оказали сильное влияние на экспериментальные исследования в ЦЕРНе, Фермилабе и других зарубежных центрах и до сих пор обильно цитируются. Вместе с А.А. Логуновым им написан ряд основополагающих работ по релятивистской теории гравитации («РТГ»). В 1984 г. С.С. Герштейн избирается членом-корреспондентом по Отделению ядерной физики АН СССР, а в 2003 г. становится действительным членом Российской академии наук по Отделению физических наук. В течение многих лет Семён Соломонович читал лекции по квантовой механике и теории поля в МФТИ, снискав славу одного из самых популярных лекторов и открыв дорогу в большую науку многочисленным дипломникам и аспирантам. Активный член редколлегии журнала РАН «Природа», С.С. Герштейн написал ряд увлекательных статей по истории современной физики, а также научно-популярного жанра. Плодотворная научная и общественная работа Семёна Соломоновича отмечена государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «Почёта», Почетной грамотой Президента РФ, международными премиями ОИЯИ имени Б.М. Понтекорво и ИТЭФ имени И.Я. Померанчука и Золотой медалью имени Л.Д. Ландау. Светлая память о Семёне Соломоновиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам Семёна Соломоновича. Коллектив и дирекция НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ

Мы - в преддверии новой революции в физикеСуббота, 18 Октября 2003 г. 21:41 (ссылка)

Герштейн: «Я завидую своим ученикам» Этот человек настолько интересен, что, беседуя с ним, почти физически ощущаешь, как останавливается время. Когда он упомянул, что недавно был приглашен на передачу Александра Гордона, я удивился - лишь недавно?.. У Гордона бывают разные гости, иногда - надуманно-вычурные, высокомерные и малопонятные, а вот академик Герштейн относится как раз к иному типу собеседников: тех, от общения с которыми получает явное удовольствие сам Александр Гордон, а вместе с ним - и аудитория полуночников-интеллектуалов. Сегодня Семен Соломонович Герштейн - гость нашей редакции. - Семен Соломонович, в интервью, которое Вы дали в июле, речь шла главным образом об истории физики. А что же готовит нам завтрашний день? На пороге каких открытий стоит наука?  - В далекое будущее я заглядывать не отважусь, но по надёжным экспериментальным данным, полученным особенно в этом году, мы в преддверии новой революции в естествознании. Речь идет, прежде всего, о субстанциях, найденных в космическом пространстве: как оказалось, 95% составляющих космоса - совершенно неизвестная нам материя. Она включает в себя так называемую "темную" массу и "темную" энергию. Для этой "темной" энергии уже придумали название: квинтэссенция. Как известно, в древней Греции считали, что все состоит из четырех сущностей: земли, воды, воздуха и огня. Однако древние оставляли возможность существования и пятой сущности - квинтэссенции для небесной материи. Поэтому так и назвали открытую недавно "темную" энергию. Решение вопроса о том, что она собой представляет - грандиозная задача для наступившего XXI века. Она может быть решена только комплексными исследованиями астрофизиков (с использованием космических лабораторий и наземных установок), а также на будущих ускорителях, где возможно удастся в лабораторных условиях воспроизвести загадочную "темную" материю. Поэтому я завидую моим студентам, которым, я уверен, удастся узнать тайну "темной" массы и "темной" энергии Вселенной. - В далекое будущее я заглядывать не отважусь, но по надёжным экспериментальным данным, полученным особенно в этом году, мы в преддверии новой революции в естествознании. Речь идет, прежде всего, о субстанциях, найденных в космическом пространстве: как оказалось, 95% составляющих космоса - совершенно неизвестная нам материя. Она включает в себя так называемую "темную" массу и "темную" энергию. Для этой "темной" энергии уже придумали название: квинтэссенция. Как известно, в древней Греции считали, что все состоит из четырех сущностей: земли, воды, воздуха и огня. Однако древние оставляли возможность существования и пятой сущности - квинтэссенции для небесной материи. Поэтому так и назвали открытую недавно "темную" энергию. Решение вопроса о том, что она собой представляет - грандиозная задача для наступившего XXI века. Она может быть решена только комплексными исследованиями астрофизиков (с использованием космических лабораторий и наземных установок), а также на будущих ускорителях, где возможно удастся в лабораторных условиях воспроизвести загадочную "темную" материю. Поэтому я завидую моим студентам, которым, я уверен, удастся узнать тайну "темной" массы и "темной" энергии Вселенной.- Не в её ли изучении кроется решение проблемы новой, сверхмощной энергии? - Возможно это и так. Но сейчас об этом можно только фантазировать. Ученые-профессионалы, занимающиеся конкретными исследованиями, не любят этого делать, пока не видят конкретных путей реализации своих открытий. Так, Э.Резерфорд, открывший атомное ядро и обнаруживший, что при ядерных превращениях выделяется огромная энергия, не терпел разговоров о её практическом использовании, так как не видел способа для этого. Аналогичным образом Генрих Герц, открыв радиоволны, не верил в возможность их использования, хотя уже через несколько лет В.С.Попов впервые осуществил радиосвязь. Однако мечтать и фантазировать на базе новых открытий бывает небесполезно. Наш великий ученый Владимир Иванович Вернадский предсказывал огромное будущее ядерной энергии в то время, когда ещё было совершенно не ясно, как это можно было осуществить практически. Такой же точки зрения придерживался директор Ленинградского физтеха Абрам Федорович Иоффе. Поэтому он сохранял и поддерживал лаборатории И.В.Курчатова и А.И.Алиханова, несмотря на требования чиновников закрыть эти лаборатории, как занимающиеся исследованиями, не имеющими практического значения. Кстати, не случайно, что в 1942 году, когда по данным разведки стало известно, что в Англии, США и Германии занимаются проблемой создания атомной бомбы, Сталин первыми вызвал для беседы именно В.И.Вернадского и А.Ф.Иоффе. Если бы у нас до войны не велось успешно изучение ядра (казавшееся кое-кому бесполезным) и не было бы поставлено на высоком уровне фундаментальное образование в школе, нам не удалось бы создать в кратчайшие сроки ядерный щит для нашей страны и тем самым избавить мир от ядерной катастрофы.  В современной науке есть некоторые моменты, дающие пищу для фантазии. Например, сейчас установлена связь электромагнитных сил и слабых, скажем, с участием нейтрино. Поскольку нейтрино - проникающие частицы, то если будут найдены пути управления слабыми силами с помощью электромагнитных, откроются очень интересные возможности. Нейтрино можно было бы реально исполь зовать (конечно, с помощью ускорителя) для исследования земных недр, поиска воды и нефти, тяжелых металлов на глубинах в 20-30 километров, пока еще недоступных. В современной науке есть некоторые моменты, дающие пищу для фантазии. Например, сейчас установлена связь электромагнитных сил и слабых, скажем, с участием нейтрино. Поскольку нейтрино - проникающие частицы, то если будут найдены пути управления слабыми силами с помощью электромагнитных, откроются очень интересные возможности. Нейтрино можно было бы реально исполь зовать (конечно, с помощью ускорителя) для исследования земных недр, поиска воды и нефти, тяжелых металлов на глубинах в 20-30 километров, пока еще недоступных.Если бы нашли магнитные заряды монополя, человечество получило бы возможность использовать энергию магнитного поля земли. Остается монополь установить на корабле - и он будет двигаться по силовым линиям магнитного поля Земли. Более того, как показал академик В.А.Рубаков, монополь мог бы быть катализатором распада протонов, и при этом выделялась бы энергия почти в тысячу раз превышающая ядерную. Конечно, это всё пока фантазии. Но фантазии, основанные на совершенных теориях и гипотезах о единстве различных сил природы. Мы еще недостаточно глубоко изучили природу. Почему физика элементарных частиц считается и является фундаментальнейшей наукой? Она связывает различные, казалось бы, не связанные между собой области знаний и явления. Оказывается, процессы с элементарными частицами определяют эволюцию Вселенной, образование её крупномасштабных структур: галактик и их скоплений. Распространенность водорода и гелия на Земле далеко не случайна и связана с процессами, происходившими в ранней Вселенной, тогда как происхождение других элементов связано с термоядерными реакциями в звездах. Хотя здесь есть определенные трудности с объяснением распространенности тяжелых элементов: урана и других. - Насколько близко современная наука подошла к открытию антиматерии, способной, по мнению фантастов, произвести новую техническую революцию? - Видите ли, энергетические затраты для производства одного антипротона настолько существенны, что вряд ли окупятся. Кроме того, необходимо ведь еще и найти способ хранить полученные античастицы - чтобы они что-нибудь случайно не взорвали. Но в использование антиматерии в качестве топлива я верю с большим трудом. Разве что когда-нибудь её научатся использовать для дальних космических полетов. В ближайшем же будущем я не вижу альтернативы использованию ядерной энергии. Сейчас разрабатываются проекты безопасных атомных электростанций с замкнутым циклом, в котором будет производится новое ядерное топливо и сжигаться долгоживущие радиоактивные отходы. Кстати, нельзя путать радиоактивные отходы, которые необходимо уничтожить, с отработанным ядерным топливом (ОЯТ), в котором остается много ценного сырья, извлекаемого с помощью развитой в нашей стране высокотехнологичной и безопасной системы переработки. Шум, поднятый вокруг закона, разрешающего ввоз на хранение и переработку ОЯТ, был поднят некоторыми деятелями с чисто популистскими целями и явно рассчитан на несведущих людей, обеспокоенных чернобыльской катастрофой. Я был в составе комитета бывшего министерства науки на горно-обогатительном комбинате "Красноярск-26", видел бассейн, в котором хранятся сборки ОЯТ, и убедился, что радиоактивный фон от него не превышает природный. - В прошлом ли эпоха великих физиков? - Ни в коем случае. Дело в том, что великие открытия, стало быть, и тех, кто их делает - заказывает время и общество. Сейчас заканчивается определённый период накопления знаний, впереди, как я уже говорил, намечаются революционные свершения в области фундаментальной науки. Великие проблемы пробуждают великих ученых. Но это уже будет время моих студентов, поэтому я им и завидую!  Опубликовано: Дмитрий Емельянов, газета «События» - № 44 (452) 10 октября 2003 г. Примечание републикатора: Из упомянутых выше передач А. Гордона с участием С.Герштейна см., например, "Можно ли взвесить нейтрино?" - здесь

Погасла «Звезда Физтеха»Среда, 22 Февраля 2023 г. 17:49 (ссылка)

Ушел из жизни академик РАН Семён Соломонович Герштейн Московский физико-технический институт, Отделение физических наук Российской академии наук, Секция ядерной физики ОФН РАН, НИЦ «Курчатовский институт», Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова с глубоким прискорбием сообщают, что 21 февраля на 94-м году жизни скончался выдающийся физик с мировым именем, организатор науки и талантливый педагог академик РАН Семён Соломонович Герштейн.  Работы Семёна Соломоновича Герштейна оказали важное влияние на развитие атомной физики, физики элементарных частиц и астрофизики. Уже в первой научной работе совместно с Я. Б. Зельдовичем им был открыт фундаментальный закон сохранения в слабом векторном взаимодействии, аналогичный закону сохранения электрического заряда, и получено указание на аналогию слабых и электромагнитных взаимодействий. Этот результат имел важнейшее значение для создания современной теории микромира — Стандартной модели. Он явился также исходным пунктом такого плодотворного направления в теории, каким является алгебра токов. Также совместно с Я. Б. Зельдовичем, используя космологические данные, Семёном Соломоновичем Герштейном был установлен верхний предел на массу мюонного нейтрино. Этот результат стимулировал произошедший в последнее время синтез физики частиц и космологии. Еще до открытия нейтральных токов, в 1962 году, Семён Соломонович предложил для их наблюдения изучать возбуждение атомных ядер под действием нейтрино средних энергий. Наблюдение этого типа реакции — расщепления дейтрона под действием солнечных нейтрино — стало наиболее убедительным доказательством осцилляций солнечных нейтрино и справедливости Стандартной модели Солнца. Среди других результатов Семёна Соломоновича Герштейна в области космологии и астрофизики — предложение оригинального механизма коллективного ускорения солнечных космических лучей, идея о том, что наблюдаемые гамма-всплески связаны со специфическими вспышками массивных звезд, и получение ограничения на возможную массу гравитона из данных по анизотропии реликтового излучения (совместно с А. А. Логуновым и М. А. Мествиришвили). Мировую известность получили работы Семёна Соломоновича Герштейна по теории мезомолекулярных процессов и мюонного катализа. Он предсказал существование сильного влияния переходов мезоатомов в нижнее состояние сверхтонкой структуры на вероятность мю-катализа (эффект Герштейна — Вольфенштейна), открыл явление резонансного образования мезомолекул дейтерия (совместно с В. П. Джелеповым и другими), предсказал, что в смеси дейтерия-трития один мюон может вызывать более 100 актов реакций ядерного синтеза, что побудило начать исследования этого эффекта во многих лабораториях мира. В области физики частиц совместно со своими учениками Семён Соломонович получил ряд важных результатов для процессов с тяжелыми кварками: предложил механизмы рождения очарованных частиц в нейтринных и фотонных пучках, предсказал сечение рассеяния с-кварков на нуклонах и дал одну из первых интерпретаций ипсилон-мезонов, предсказал массу, время жизни и основные каналы распада Вс-мезонов, состоящих из b- и с-кварков. В последние годы Семёном Соломоновичем Герштейном были рассмотрены разнообразные следствия полевой теории гравитации, развитой А. А. Логуновым и сотрудниками. Благодаря его расчетам на ускорителе протонов впервые в мировой практике получен интенсивный пучок электронов с энергией до 46 ГэВ, недоступной для существовавших в то время электронных ускорителей, и проведены совместные эксперименты группы ФИАН — Ереванский физический институт — ИФВЭ по изучению взаимодействия фотонов высокой энергии с протонами. Большое внимание Семён Соломонович уделял подготовке научных кадров. После окончания Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова он начал свою трудовую деятельность учителем физики в сельской школе и одновременно сдавал экзамены по теоретическому минимуму Л. Д. Ландау. Четверо учеников С. С. Герштейна из этой школы защитили докторские диссертации, а более 10, окончив филиал МИФИ, стали сотрудниками Физико-энергетического институте в Обнинске. На протяжении многих лет Семен Соломонович преподавал физику в вузах нашей страны: в 1958–1959 гг. — в Ленинградском политехническом институте, в 1961–1962 гг. — в филиале Физического факультета МГУ в Дубне, а с 1963 г. без перерывов читал курсы теоретической физики в МФТИ, где был заслуженным профессором. В результате тайного голосования студентов МФТИ Семён Соломонович Герштейн был награжден почетным знаком «Звезда Физтеха». В числе бывших его студентов множество крупных ученых. Семён Соломонович неизменно активно поддерживал молодых, способных научных сотрудников и вообще талантливых людей. Немало усилий он уделял популяризации науки. Будучи членом редколлегии энциклопедии «Физика микромира» и редактором-консультантом БСЭ, написал для этих изданий более десятка статей. Семён Соломонович Герштейн был членом редколлегий журналов «Природа», «Ядерная физика» и ТМФ. В знак признания заслуг и достижений Семён Соломонович был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, Почетной грамотой Президента РФ, Золотой медалью РАН имени Л. Д. Ландау, международными премиями ОИЯИ имени Б. М. Понтекорво и ИТЭФ имени И. Я. Померанчука. Семёна Соломоновича отличали высокая научная принципиальность, преданность науке, прирожденная интеллигентность, внимательное и доброжелательное отношение к людям. Его кончина — невосполнимая утрата для российской и мировой науки. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Семёна Соломоновича. Светлый образ этого замечательного ученого и человека навсегда останется в памяти друзей и коллег и сохранится в истории науки. Ушел академик Семен Соломонович ГерштейнВторник, 21 Февраля 2023 г. 11:50 (ссылка)

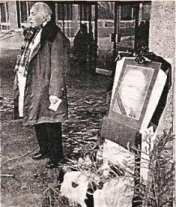

На 94-м году жизни закончилась большая биография замечательного протвинца, выдающегося физика-теоретика, педагога и гражданина, академика РАН Семёна Соломоновича Герштейна. Большое горе и невосполнимая потеря для всех, кто хоть однажды имел возможность общаться с ним лично... Вот один из таких случаев: .  Спасибо Провидению, что Вы, Семён Соломонович, столь долго и ярко были с нами...

Сахаровские даты декабря в городе, где помнятСуббота, 14 Декабря 2013 г. 23:45 (ссылка)

Уроки Андрея Сахарова Из архива газеты "Протвино сегодня" Есть две даты ближе к середине последнего месяца уходящего года, которые, казалось бы, между собой не связаны - десятое и четырнадцатое декабря. Но такая связь есть. 10 декабря - Международный День прав человека. Наверное, не самая популярная тема в нашей стране - что-то ничего нет в ТВ-программах на сей счёт. Между тем именно в этот день ещё 1948 году в ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, а спустя два года был учреждён и памятный день. Его отмечают во всём мире. 14 декабря 1989 года из жизни ушёл самый знаменитый советский защитник прав человека - академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

«...проживая (после горьковской ссылки) в августе 1988 г. в Протвино, Андрей Дмитриевич не захотел пользоваться какими-либо льготами, например, столом заказов (что ему было предложено). Многие протвинцы могли увидеть его обедающим в общем зале городской столовой «Здоровье», которой он и его жена были вполне удовлетворены. Ужиная как-то у нас дома, Е.Г. Боннер сказала: «Мы отдохнули здесь от телефонных звонков».- «Почему же Вы не отключите у себя в Москве телефон, когда хотите отдохнуть?» - спросила моя жена. - «Как же мы можем это сделать, ведь, может быть, кто-то нуждается в нашей помощи». Такая отзывчивость на чужую боль вместе с раздумьями о судьбах страны и мира была присуща Андрею Дмитриевичу Сахарову. Могло ли одно сердце вместить всё это?» И оно не вместило...  В отмеченный выше день 1989-го на 68-м году жизни сердце Сахарова остановилось. В отмеченный выше день 1989-го на 68-м году жизни сердце Сахарова остановилось.А 17 декабря нынешнего на площади перед протвинским ДК состоялся митинг в его память. Несмотря на крепкий мороз, пришли и те, кто когда-либо встречался с великим гражданином нашей страны, и те, кто составил свое мнение на основании собственного анализа всей информации о нём. Важно то, что люди пришли сами, по зову своей совести. Митинг был самодеятельным в полном и прекрасном смысле этого слова. Был скромный фотопортрет академика, перетянутый траурной лентой, были цветы, и горела свеча... И ещё был микрофон. Первыми выступили те, кому жизнь подарила возможность лично знать Андрея Дмитриевича, учиться у него: физики Протвино С.С. Герштейн (см.), Б.А. Арбузов, Р.С. Шувалов, О.В. Ершов, С.Н. Соколов. Они говорили о том, каким неповторимым был этот человек и в своем уникальном научном творчестве, и в бескомпромиссной битве за права личности, принесшей ему негласный титул «народной совести». Слово брали и гости Протвино. Поэт из Москвы В.Г. Черняев прочел проникновенные стихи памяти Сахарова, а серпуховский поэт, представитель основанного Сахаровым общества «Мемориал» Н.П. Дубинкин, говорил о вдохновляющем примере, который подал академик в борьбе за правду и гласность. Выступил и автор этих строк. В своём выступлении я предложил назвать одну из улиц нашего города именем академика Сахарова, напомнив об августе 1988 года, который Андрей Дмитриевич провёл именно в нашем городе. Закрывая митинг, один из его организаторов - М.В. Горловой, - пожелал всем собравшимся всегда помнить о нравственном уроке, преподанном нам и всему человечеству трудной и светлой жизнью Андрея Дмитриевича Сахарова. С того дня уже прошло много лет. Уже с конца 90-х все едущие в Протвино со стороны Москвы заезжают в наш город по самой просторной его магистрали - проспекту Академика Сахарова. Кто-то, увидев адресную табличку, его вспоминает. А нравственные уроки - помним ли? Надеюсь, что да. Опубликовано: газета "Протвино сегодня" - 13 декабря 2013 (№48/357) Фото: Сергей Токарев

Учреждение Дня города, тормоз проекту УНК, и пр.Суббота, 14 Февраля 2015 г. 10:55 (ссылка)

Страничка архивариуса № 193

Выпуск газеты «Ускоритель» №2 (193) за 14 февраля 1995 года можно считать в каком-то смысле историческим. Во-первых, был опубликован материал, возвестивший «начале конца проекта УНК» (впрочем, дела к тому шли ещё в бытность СССР - в 1988 году из-за постоянного срыва намеченных графиков по настоянию А.А. Логунова и при поддержке его коллег по Академии наук принималось специальное решение партии и правительства об активизации работ по проекту, тогда помогло). Во-вторых, городские власти наконец-то окончательно определились с датой, от которой будет отсчитываться история Протвино, и когда соответственно будем праздновать День города. Начиная с 35-летия, кстати … Но обо всём - в порядке опубликования в этом выпуске. Вся первая страница выпуска занята пересказом ключевых решений, принятых руководством ИФВЭ с согласия Научно-технического совета под красноречивым заголовком «На первом плане – У-70» (автором текста обозначен учёный секретарь Института Юрий Рябов). Акцент дальнейшей деятельности ИФВЭ переносится с проекта УНК на физическую программу и модернизацию действующего ускорительного комплекса У-70. Вот в несколько сокращённом изложении:  «… осуществление программы научно-технической деятельности ИФВЭ в 1994 года, одобренной Минатомом и Миннауки РФ требовало финансирования в размере примерно 40 миллиардов рублей, выделено было около 25 миллиардов. Прогнозы финансирования в 1995 году ещё менее обнадеживающие. Перед руководством Института встал вопрос проработки новой концепции существования ИФВЭ, а именно - выделения наиболее важных задач, участков работы Института и концентрации именно на них усилий коллектива. На заседании НТС 9 февраля были представлены "Основные задачи ИФВЭ на 1995 год" и "Предложения но сокращению объема бюджетных работ". «… осуществление программы научно-технической деятельности ИФВЭ в 1994 года, одобренной Минатомом и Миннауки РФ требовало финансирования в размере примерно 40 миллиардов рублей, выделено было около 25 миллиардов. Прогнозы финансирования в 1995 году ещё менее обнадеживающие. Перед руководством Института встал вопрос проработки новой концепции существования ИФВЭ, а именно - выделения наиболее важных задач, участков работы Института и концентрации именно на них усилий коллектива. На заседании НТС 9 февраля были представлены "Основные задачи ИФВЭ на 1995 год" и "Предложения но сокращению объема бюджетных работ"./ так выглядел бы УНК по полному проекту. Увы... / В связи с тем, что работы по УНК продвигаются более низкими темпами, чем это планировалось ранее, предложено временно приостановить либо сократить научно-технические работы по ряду тематик УНК, в частности, по СП-программе и разработке средств автоматизации. В настоящее время по своим материальным возможностям Опытное производство загружено работами не более чем на 50 процентов. Поэтому Институт вынужден искать пути обеспечения части загрузки ОЭП договорными работами. После обсуждения НТС принял предложенную программу. Сокращение тематики приводит к необходимости снижения численности работников ИФВЭ - по оценкам, в 1995 году сокращение коснется порядка 20 % сотрудников. Дирекция и научное ядро ИФВЭ предпримут меры для того, чтобы сохранить высококвалифицированные кадры и его научно-технический потенциал, обеспечить жизнедеятельность научного коллектива».

В качестве основных задач ИФВЭ на 1995 год в первом из названных документов были предусмотрены: - Эксплуатация и модернизация ускорительного комплекса У-70 и каналов частиц - Проведение исследований на базовых установках: ГАМС-4 , ВЕС, СФИНКС, КМН, ФОДС-2, и завершение набора данных на установках: НД ИФВЭ-ОИЯИ, ПРОЗА, СВД. - Создание установки НЕПТУН с подготовкой предложения эксперимента на У-70 по спиновой физике с использованием аппаратуры, созданной НЕПТУН для УНК; / см. - три физика: Л.Ландсберг, С.Герштейн, А.Зайцев в экспериментальном зале У-70 / - Обеспечение работы установок других организаций: "Истра" (ИЯИ РАН), ЭКСЧАРМ (ОИЯИ и др.), МИС-ОИЯИ, МИС-ИТЭФ, ГИПЕРОН (ОИЯИ). - Проведение теоретических исследований, эксплуатация и развитие вычислительного комплекса и сети ЭВМ. Работы по организации быстрой компьютерной связи. - .Подготовка и проведение совместных экспериментов на зарубежных ускорителях: FNAL: D0, Е-781, Е-704, Е- 672 (завершение); ВNL: РНЕNIХ, SТАR; СЕRN: DЕLFI, GАМS, СМS, АТLАS, АLISE. - Проведение работ по первой ступени УНК - УНК-600 с созданием электронной аппаратуры и систем сбора данных, систем автоматизированного управления экспериментальных установок и ускорителей; - Продолжение НИР и ОКР по сверхпроводящей тематике для ускорителей. Исходя из этих задач, были принят и второй документ - по сокращению объема бюджетных работ на ряде соответствующих направлений, в том числе по программному обеспечению производства ОЭП, по визуализации данных и машинной графике, по автоматизированным системам управления (в среднем на 60% ), по УНК-600 на 40%, по СП-программе на 60%, по ОЭА на 60%. Само собой, вслед за таким нелёгким решением последовали и конкретные мероприятия, приведшие к самой массовой волне сокращения кадровой численности Института. Вместе с тем происходила и определённая концентрация научного и научно-технического потенциала ИФВЭ на направлениях, указанных выше, ибо речи о прекращении его деятельности не было. В Минатоме и Миннауки понимали, что ускорительный комплекс У-70 ещё долгое время будет крупнейшим в России, да и в Восточно-Европейском и Азиатском регионах, так что нельзя допустить прекращения научных исследований на ускорителе. *Собственно, так оно остаётся и поныне... В связи с вышесказанным вторая полоса выпуска интересна тем, что она полностью отдана под интервью со специалистом как раз в том направлении, которое подлежало финансовому секвестированию. Так сказать – «что и кого мы можем потерять». Итак, «Визуализация Дьячина» (по материалам интервью в записи Лидии Разумовой): «Владимир Дьячин в Институте с 1989 года, он сотрудник лаборатории, которой руководит доктор физико-математических наук Станислав Клименко. - Володя, почему Вы решили работать именно в нашем Институте? - Будучи студентом МФТИ, я проходил здесь практику, делал дипломную рабату в этой лаборатории. Она быка посвящена испытанию и опробованию новой системы АNSYS для расчетов конструкций экспериментальных установок для УНК. А потом, став сотрудником ИФВЭ, я просто продолжил начатые исследования... - Правда ли, что Ваша последняя работа была представлена в Вашингтоне на конференции "Визуалицзация-94"? О чём шла речь?/ использован рисунок из газеты /  - Да, но я на той конференции не был. Это была работа по визуализации потоков жидкостей, тут надо иметь дело с трехмерным векторным полем. Существует много разных способов это делать, но все они имеют те или иные недостатки, а мы предложили способ, который, на наш взгляд, имеет меньше недостатков, чем другие. - Да, но я на той конференции не был. Это была работа по визуализации потоков жидкостей, тут надо иметь дело с трехмерным векторным полем. Существует много разных способов это делать, но все они имеют те или иные недостатки, а мы предложили способ, который, на наш взгляд, имеет меньше недостатков, чем другие.- Свой проект Вы осуществили в Германии. Вы там были в командировке от Института? Или удовлетворяли научные интересы, за свой счет? - Ни то, ни другое. Мой руководитель договорился с профессором Хансом Хагеном из немецкого университета города Кайзерслаутерн, чтобы я там прошел стажировку на отделении информатики. Профессор Хаген прислал мне письмо, после чего я подал документы на стипендию от немецкой Службы академических обменов. Через пять месяцев узнал, что мне выделили годовую стипендию, и поехал. - Нищему собраться - только подпоясаться. И не трудно ли было Вам там жить на одну стипендию? - У меня была маленькая квартирка с удобствами. Обедать можно было в студенческой столовой за 3 марки. Это недорого. Я появился в очень удачный момент - они только, что получили новые компьютеры Silicon Grafics(SGI), как мне говорили, это лучшее, что есть на рынке в области визуализации. Там было и программное обеспечение SGI Eхр1оrer, а мы писали модули к этой системе, то есть программу, в которой реализовали наш собственный метод… - Какие у Вас теперь планы? - Развивать дальше эту тему. Подготовили следующую статью на семинар "Еврографика-95". Меня пригласили приехать еще, но все зависит от финансирования, там тоже есть проблемы со средствами... - Где продуктивнее Вам работалось, здесь или там? - В чем-то одинаково, как ни странно... Просто идеи легче проверять и воплощать на хорошей технике, ведь на нашем оборудовании некоторые задачи просто не решаются, так как оно не специализировано под графику. Но голова работает и есть новые планы и прожекты. - Думаете, удастся их осуществить здесь? - С учетом зарубежного сотрудничества - да. Хотел бы еще поработать ради интереса в Америке…» P.S. 3 февраля в Доме ученых ИФВЭ на презентации Центра физико-технической информатики Владимир Дьячин сделал свой доклад, вызвавший большой интерес специалистов». P.P.S. По состоянию на сегодняшний день ни В. Дьячин, ни его руководитель в ИФВЭ не работают. Не работает в прежнем качестве и Дом учёных ИФВЭ… Ещё пол - газеты на этот раз отдано городу. Действительно, всю третью полосу занимает отчёт «Некоторые итоги социально-экономического развития Протвино в 1994 году», итожащий всю городскую статистику по данным на начало 1995 года. Текст начинается с констатации того факта, что капитализм у нас победил полностью и бесповоротно: «В Протвино по состоянию на 01.01.95 г. зарегистрировано 676 предприятий и учреждений всех форм собственности, среди которых государственные и муниципальные по численности занимают лишь 8%. Самую большую группу представляют товарищества с ограниченной ответственностью - их 39%, индивидуальные и частные предприятия - 18%...». То есть наиболее инициативная часть городского сообщества ударно провела последнее (к отчёту) трёхлетие, преобразовав полностью организацию городской жизнедеятельности – благо разрешили. Весь последующий период времени мы все практически пожинаем плоды именно того периода времени – кто с благодарностью, кто – с проклятиями. Но прошлого не изменить. Пока же можно фиксировать, что собственно развитие города с тех пор развивается в этих заданных стартовыми годами параметрах. А что можно сказать о демографических показателях? Цитирую:

«Численность населения по состоянию на начало года составила 38941 человек, из них проживает 6 тыс. пенсионеров (15% от общей численности). В демографической ситуации продолжает сохраняться превышение рождаемости над смертностью: родилось в 1994 году 860 человек, умерло - 818 чел. (К=1,1). Однако, по сравнению с 1988 годом демографическая ситуация заметно ухудшилась, так как вышеуказанный коэффициент тогда равнялся 1,25, т.е. рождаемость была почти на том же уровне (843 чел.), а смертность значительно ниже (274 чел.). Это обстоятельство обусловлено, с одной стороны, старением населения, с другой - возможно, снижением уровня жизни наименее обеспеченной доходами его части…». Тут надо заметить, что по данным за 2014 год, в городе при населении чуть менее 38 тысяч родилось 418 человек, а умерло 439, так что вышеупомянутый коэффициент меньше единицы, и это уже много лет подряд… В тексте немало цифр по показателям экономики, стоимости произведённых товаров и услуг, зарплате, доходам и расходам бюджета, но всё это приводится в совершенно несопоставимых с нынешними абсолютных единицах, так что это пропускаем, а остановимся лишь на резюмирующей части: «…Городу более 30 лет. Жилье и соцкультбыт находятся в ветхом состоянии и не ремонтируются должным образом из-за отсутствия производственно-технической базы и базы санитарной очистки города. Такая ситуация сложилась из-за того, что финансирование её происходило по остаточному принципу. К примеру, Дом быта планировалось построить в нескольких пятилетках, есть проект, есть привязка в генплане, но Дом так и не был построен. Для решения этих вопросов требуются немалые средства, которые горадминистрация пытается получить из областных источников. Между тем главный источник поступления средств - это более эффективная деятельность наших предприятий. Протвино - город науки. У нас есть высокие технологии. Мы должны научиться использовать наш научно-технический потенциал для поднятия экономики города. А это можно сделать только совместными усилиями всех руководителей: городской администрации, предприятий, организаций и при личной инициативе разработчиков новейших технологий, авторов идей и разработок. В этом – главное богатство и главный потенциал города». *Не правда ли, очень верное и поныне заключение? Автор его – Валентина Суховей, в ту пору начальник планово-экономического отдела горадминистрации. Очень жаль, что столь грамотный специалист в настоящее время не востребован на пользу города... Вся 4-я полоса газеты была отдана сюжетам рубрики «Пучок новостей». Первую из отобранных редакцией новость я процитирую полностью, и вы поймёте, почему:

«Есть День города!» - 23 января собранием представителей Протвино было принято решение об учреждении Дня рождения города 19 апреля 1960 года. В этот день, согласно архивным данным, предоставленным "первым архивариусом города" Н.Н. Бочко, был забит первый колышек - поставлена реперная отметка под строительство первого жилого дома в Протвино. 25 августа 1963 года, когда стройка только-только была открыта для прессы, сюда приехал корреспондент областной газеты "Ленинское знамя" Жаров с фотографом. Его направили к начальнику стройки Мальцеву. Начать работу журналист захотел с того, чтобы увидеть то место, откуда начался город. Мальцев вызвал прораба Феликса Коркиани и старшего геодезиста Михаила Гаранина, которые показали журналистам, где был вбит первый колышек (это недалеко от ворот на территорию горбольницы) /см. на фото/, и показали журнал авторского надзора, где была запись об установлении этой отметки с датой - 19 апреля 1960 года. Таким образом, в этом году в третью субботу апреля можно и должно отмечать 35-летие Протвино» (см. здесь). Так и было в нашем городе в тот год, и потом пару лет – без особых торжеств, но вполне осознанно, почему и как празднуем. Город-именинник успевали хорошо почистить, хотя и не без упования на весёлое апрельское солнце. Лишь при "позднем Ильине" День города перенесли - сначала на середину, а затем и на конец мая. И дальше пошло так же. А дата 19 апреля осталась просто записью в Уставе города Протвино - с которой можно и не считаться... *А вот недавно при самой новой власти (после выборов сентября 2014-го) заговорили о переносе Дня города даже на осень (дабы успеть освоить средства на ремонт проездов и дворовых территорий), но вроде как передумали. А может, всё-таки вернуться в апрель? Без барабанного боя, но с уважением к истории? И другие «новости из пучка», но более коротко: - «Бойцы вспоминают» - 23 января в городской Администрации состоялась встреча ветеранов Института и старожилов города с мэром Протвино и руководством городской администрации. На встречу пришли бывший (второй по счету) председатель исполкома поссовета Павел Дмитриевич Сурков, первый начальник ЖКУ Николай Никитович Бочко, бывший начальник РСЦ ИФВЭ Николай Андреевич Иванов, ветеран строительства У-70 полковник Евгений Иванович Хабаров. К сожалению, не смог участвовать во встрече, но передал всем участникам привет Евгений Александрович Алеев…Главным итогом этой встречи стало поддержанное всеми её участниками предложение мэра Ю.Ильина составить летопись Протвино, написать историю строительства и жизни города физиков. - "Педагогические встречи" - 26 января в городе прошла первая попытка обмена педагогическим опытом, научно-практическими наработками между детскими садами и педагогическими объединениями Протвино, Серпухова и района. После торжественного открытия, состоявшегося в 8-м саду, была работа по секциям, включавшая в себя просмотры участниками встреч работ своих коллег в детских садах города… Большое значению мероприятию придала мэрия: на "круглом столе" присутствовали Ю.А.Ильин и его заместитель Б.Н.Медведев. - «Новый директор ЗЭМО» - У завода электромеханического оборудования - новый директор. Евгений Михайлович Сидоренко, долгие годы возглавлявший одно из ключевых предприятий Протвино, покинул свой пост из-за ухудшения здоровья. Евгений Михайлович продолжает работу в Академии проблем сохранения жизни, где он руководит отделением. Новым директором ЗЭМО стал Борис Васильевич Катков, прежде работавший главным инженером завода. - «Протвино – город доноров» -2 февраля Протвино сдавало кровь. Так можно сказать с полным основанием, потому что коридор клинической лаборатории при поликлинике был заполнен до отказа людьми, желающими стать донорами. Специалисты 6-й московской клинической больницы любят приезжать в Протвино - здесь всегда в избытке доноры и есть прекрасные условия для работы. Протвинская донорская база, если ее так можно назвать - это детище Ивана Федоровича Широкова, который, будучи в 1969 году году заведующим хирургическим отделением медсанчасти, начинал здесь "службу крови". - «Музыка в Доме учёных» - 31 января в зале Дома ученых ИФВЭ прошел концерт лауреата международных конкурсов пианистки Полины Федотовой. В программе концерта из двух отделений были Шуберт и Шопен. Среди публики, до отказа заполнившей зал Дома ученых, было много детей - билеты на концерт распространялись также и через Детско-юношеский центр и музыкальную школу… Вкус по-прежнему не изменяет Джаз-клубу Дома ученых, организовавшему этот прекрасный концерт. - «Четвёртая – самая находчивая» - 26 января ДК "Протон" принимал КВН среди учащихся старших классов города. В соревнованиях приняли участие все школы, кроме лицея, а также Детско-юношеский центр, выступивший организатором конкурса. Лучше всех выглядела команда 4-й школы - её сценки были всегда точнее и лаконичнее и смотрелись ребята действительно единой командой. Четвёртая школа и взяла 1-й приз, и была приглашена участвовать в кавээновском поединке против сборной педагогов школ и преподавателей ДЮЦа. - «Спонсоры не поскупились» - С 25 по 31 января в спорткомплексе "Старт" проходило командное первенство центральной зоны России по настольному теннису с участием команд из Тулы, Курска, Владимира, Белгорода, Рязани, Иваново, Воронежа, Москвы и Московской области. В ходе всего турнира ощутимо было преимущество московских игроков - как мужчин, так и женщин. Команда Московской области, за которую играл теперь уже бывший протвинец Алан Заикин заняла III-е место… Призовой фонд турнира усилиями его спонсоров составил ровно миллион рублей, что особенно порадовало всех призёров – они получили не только грамоты…». Так на фоне довольно печального разворота событий в части перспектив дальнейшего хода работ по проекту УНК – «русского коллайдера», как его называют в некоторых нынешних реминисценциях их авторы, - продолжалась городская жизнь ровно 20 лет тому назад. Ибо что бы там ни было, а надо было жить, растить и учить детей, чтобы они стали преемниками славных дел многих замечательных протвинцев, чьи имена прозвучали в текстах. Как это удаётся – пишут современные городские газеты, мы же по-прежнему время от времени будем вглядываться в пожелтевшие уже странички «Ускорителя». До следующих встреч! Архивариус

Последний отпуск СахароваСреда, 30 Мая 1996 г. 00:07 (ссылка)

Записано автором по результатам беседы с С.С. Герштейном, Впервые опубликовано: журнал "Новое время", №22, май 1996 г., фото добавлены позже (ч/б фото в Протвино на отдыхе - работы С.Токарева)

«Последние кирпичики» в Стандартную модельСуббота, 27 Апреля 2024 г. 21:45 (ссылка)

Успех поставленного в США уникального эксперимента обеспечили российские физики Републикуется в память о плодотворном научном сотрудничестве физиков России и США Поводом для проведения импровизированного семинара, который состоялся в ГНЦ "Институт физики высоких энергий" (Протвино Московской области), стала новость, пришедшая за неделю до этого из США. В обсуждении неординарного научного события приняли участие главный научный сотрудник ИФВЭ академик С. Герштейн, два других представителя теоретической физики - доктора наук А. Лиходед и В. Киселев, а также физики-экспериментаторы - начальник Отдела нейтринной физики член-корреспондент РАН С. Денисов и кандидат физико-математических наук Д. Стоянова. В беседе пригласили участвовать и автора этих строк. В чем же причина необычного для размеренной институтской жизни экспресс-мероприятия? Дело в том, что в городке Батавия близ Чикаго (это как "Протвино близ Москвы") в ходе научного семинара ФНАЛ (Фермиевской национальной лаборатории) были доложены результаты крупного эксперимента, поставленного здесь на самом большом в мире ускорителе заряженных частиц - так называемом "тэватроне". Результаты, во-первых, вызвали большой интерес и сейчас активно обсуждаются специалистами, а во-вторых, получены они были с активным участием российских физиков - как из ИФВЭ, так и из некоторых других научных центров нашей страны. Но об этом втором моменте  на семинаре в Батавии не говорили, поскольку в этой нынешней "физической Мекке" считается само собой разумеющимся, что в крупных экспериментах задействованы многие сотни ученых из десятков стран, так что выделять чей-то отдельный вклад не принято - все делают одно общее дело. Но для наших физиков с учетом периферического (в смысле финансирования) положения, которое занимает сейчас отечественная наука, этот момент весьма чувствителен. Так что рассказ не только о сути дела, но и о вкладе российских ученых будет, видимо, вполне уместным. на семинаре в Батавии не говорили, поскольку в этой нынешней "физической Мекке" считается само собой разумеющимся, что в крупных экспериментах задействованы многие сотни ученых из десятков стран, так что выделять чей-то отдельный вклад не принято - все делают одно общее дело. Но для наших физиков с учетом периферического (в смысле финансирования) положения, которое занимает сейчас отечественная наука, этот момент весьма чувствителен. Так что рассказ не только о сути дела, но и о вкладе российских ученых будет, видимо, вполне уместным. На снимке - штаб-квартира ФНАЛ в Батавии Поскольку предмет повествования довольно специфичен, не обойтись без некоторого предисловия, вводящего читателя в курс дела.

Фотоны в СМ обеспечивают электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами. W- и Z- бозоны ответственны за так называемое "слабое" взаимодействие, приводящее к распадным явлениям. А "сильное" (или ядерное) взаимодействие между кварками осуществляется путем обмена глюонами. Вот такая панорама. (одна из схем СМ того времени) Остается заметить, что к этому времени экспериментально подтверждено существование всех перечисленных фундаментальных частиц, кроме тех, которые были введены английским теоретиком П. Хиггсом для объяснения образования массы всех иных частиц, а потому и называются "бозонами Хиггса". Найти хиггсовы частицы - одна из важнейших задач для современной физики.

Вообще говоря, осцилляции нейтральных мезонов не являются новым, неизвестным явлением. Впервые они были исследованы для К-мезонов, около двадцати лет назад - для Вd-мезонов, состоящих из d-кварков и b- антикварков, а позднее - и для нейтрино. Но все попытки обнаружить осцилляции для Вs-мезонов оказались безуспешными. Основная трудность здесь состояла в том, что частота этих осцилляций, предсказываемая на основе косвенных данных по Стандартной модели, должна превышать 15 триллионов переходов в секунду, что в десятки раз больше, чем для Вd-мезонов. При этом нужно иметь в виду, что время жизни самих Вs-мезонов - триллионные доли секунды. Вообще говоря, осцилляции нейтральных мезонов не являются новым, неизвестным явлением. Впервые они были исследованы для К-мезонов, около двадцати лет назад - для Вd-мезонов, состоящих из d-кварков и b- антикварков, а позднее - и для нейтрино. Но все попытки обнаружить осцилляции для Вs-мезонов оказались безуспешными. Основная трудность здесь состояла в том, что частота этих осцилляций, предсказываемая на основе косвенных данных по Стандартной модели, должна превышать 15 триллионов переходов в секунду, что в десятки раз больше, чем для Вd-мезонов. При этом нужно иметь в виду, что время жизни самих Вs-мезонов - триллионные доли секунды.(Вид на передню панель детектора D0) Задача казалась настолько сложной для экспериментального осуществления, что решать её предполагалось в программе исследований на ускорителе следующего (после Тэватрона) поколения - большом адронном коллайдере LHC, сооружаемом сейчас Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве. Но вот довольно неожиданно физикам, работающим на "тэватроне", удалось решить эту задачу на два-три года раньше, чем заработает LHC. Как это было и что делать дальше - об этом и шёл разговор.

Чьими усилиями (с российской стороны) "куётся" эта едва ли не фантастическая физика? Об этом рассказал непосредственный участник событий, руководитель группы российских физиков, задействованных в эксперименте, член-корреспондент РАН Сергей Петрович Денисов: - Надо сказать, что в этом эксперименте работает крупный интернациональный коллектив физиков из 20 стран мира. Самое большое представительство (не считая, естественно, "хозяев поля" из США) у России - несколько десятков человек. Это не только специалисты из ИФВЭ, здесь также представители дубненского ОИЯИ, московских ИТЭФ и НИИЯФ МГУ, ПИЯФ из Гатчины (Санкт-Петербург). Ими внесен значительный вклад в создание детекторов частиц, которые оказались особенно важными для регистрации осцилляции. Надо иметь в  виду, что для этих детекторов помимо их изготовления в России и доставки в США необходимо было также разработать соответствующие программные средства, а затем обеспечить их высокоэффективную работу в эксперименте. Кроме того, была предложена и реализована оригинальная схема обработки и анализа данных, основанная на определении так называемой "функции правдоподобия событий", которая и позволила измерить частоту осцилляции. Так что без всякого преувеличения можно сказать, что именно российские физики (в том числе и работающие ныне за рубежом) в значительной степени определили успех эксперимента. виду, что для этих детекторов помимо их изготовления в России и доставки в США необходимо было также разработать соответствующие программные средства, а затем обеспечить их высокоэффективную работу в эксперименте. Кроме того, была предложена и реализована оригинальная схема обработки и анализа данных, основанная на определении так называемой "функции правдоподобия событий", которая и позволила измерить частоту осцилляции. Так что без всякого преувеличения можно сказать, что именно российские физики (в том числе и работающие ныне за рубежом) в значительной степени определили успех эксперимента.На снимке: Сергей Петрович Денисов

Ну, а пока - работаем там, где для этого есть соответствующие возможности. И добываем результаты, становящиеся общим достоянием мировой науки, хоть их и считают результатом работы иных научных центров. Опубликовано: газета научного сообщества"Поиск" №17, 28 апреля 2006 г., журнал «Наука и жизнь»-№6/2006, местная пресса

|

|

|

LiveInternet.Ru |

Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |