-Метки

-Рубрики

- Гороскопы (337)

- астропрогнозы (178)

- Аспекты планет (48)

- Планеты в знаках (24)

- Зодиакальная астрология (21)

- Транзиты (13)

- Синастрия (7)

- Планеты в Домах (6)

- Структурный гороскоп (4)

- Лунный календарь (3)

- Книги. (194)

- Рецензии, критика, отзывы (109)

- Зарубежная литература (88)

- Новинки литературы (54)

- Литературные герои (17)

- Российские писатели (11)

- Книжные цитаты (10)

- Зарубежные писатели (7)

- Русская литература (5)

- История моды. (192)

- Родословная вещей (47)

- Средние века (29)

- Возрождение (22)

- Античность (17)

- 20 век (15)

- 17 век (14)

- 19 век (14)

- 18 век (8)

- Барокко (3)

- Древний мир (1)

- Изобразительное искусство (119)

- Тематические подборки (47)

- Графика (46)

- Живопись (37)

- Путешествие в картину (5)

- О художниках (1)

- Художественная культура (118)

- Фотография (75)

- Скульптура (17)

- Декоративно-прикладное искусство (16)

- Креатив (5)

- Современное искусство (4)

- Архитектура (3)

- История. (112)

- Эпоха и нравы. (40)

- Предметы из прошлого (12)

- Великие личности (5)

- Изобретения человечества (3)

- Памятники древности (1)

- Кругосветка (108)

- Европа (37)

- Памятники, фонтаны и скульптуры (27)

- достопримечательности (25)

- Азия (6)

- Америка (6)

- Памятники природы, парки и заповедники (4)

- музеи мира (4)

- Россия (4)

- В мире женщин (73)

- Знаменитые женщины прошлого. (39)

- Секреты красоты (15)

- Женские типы и профессии (13)

- Идеал эпохи (8)

- Магические штучки. (73)

- Исполнение желания (15)

- Гадания (14)

- Привлечение денег (13)

- Домашняя магия (7)

- Легенды, предания, суеверия. (6)

- Привлечение любви (4)

- Волшебство простых вещей (4)

- нумерология (2)

- Заговоры (1)

- Обретение здоровья (1)

- Семейная магия (1)

- Психология (61)

- Взаимоотношения (35)

- Саморазвитие (11)

- Детская психология (1)

- женская типология (1)

- мужская типология (1)

- Все для оформления дневника. (53)

- Рамочки (23)

- Мода (52)

- Женские штучки (22)

- Словарь моды (6)

- Азбука стиля (5)

- Прически (3)

- Знаменитые кутюрье (2)

- Кино. (39)

- Знаменитые актрисы (12)

- Зарубежные фильмы (9)

- Отечественное кино (4)

- Советское кино (3)

- Снимается кино... (1)

- Экранизация (1)

- Сериалы (1)

- Юмор (38)

- Лирика (35)

- Стихи (21)

- Коротко о главном. (6)

- Рецепты блюд. (30)

- Сладкая выпечка (11)

- Салаты и закуски (4)

- Домашнее консервирование (2)

- Кухня разных стран (1)

- Детская тема (29)

- сказочные места для отдыха с детьми (5)

- игрушки (5)

- мультики (2)

- Воспитание без наказания (1)

- Зверье мое (24)

- Кошки (14)

- Собаки (1)

- всякие полезности (23)

- Советы (15)

- Нужные ссылки (3)

- Этника (21)

- Культура и быт. (5)

- Национальный костюм (5)

- Национальные праздники (3)

- Народные традиции и обычаи (3)

- Советская эпоха (20)

- Наша жизнь (7)

- Советское детство (6)

- Старые фотографии (6)

- Символы эпохи (4)

- Мудрые мысли. (19)

- О любви (3)

- О счастье. (2)

- Праздники (12)

- Новый Год (7)

- Пасха (1)

- Тесты (12)

- Интересное (11)

- Общество (11)

- Истории из жизни (7)

- Неопознанное (10)

- Призраки и духи (5)

- Инопланетные цивилизации (1)

- Эзотерика (8)

- Ручная работа (4)

- вязание (2)

- (0)

- (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Как одевались французы в 14-15 веках.Часть 5.Головные уборы.Прически. |

Прически и головные уборы

Мужские

В начале XIV века мужчины, как правило, расчёсывали волосы на пробор посередине головы, так что те ниспадали с обеих сторон, закрывая собой уши. Волосы было принято было завивать горячими щипцами, заставляя их таким образом ложиться крупными волнами; концы опять же подвивали так, чтобы они смотрели внутрь. В другом варианте той же прически волосы слегка зачёсывались назад с висков, открывая уши. Около середины столетия в противовес этой старинной традиции щёголи переняли новейшую итальянскую моду: расчёсанные на пробор волосы ложились в гладкую причёску (возможно, для фиксации в желаемом состоянии их смазывали жиром), нижние концы плотно накручивались на валик, охватывавший голову над ушами и сужавшийся надо лбом. Там же, посередине, валик укреплялся застежкой или брошью, в верхнюю часть которой по желанию владельца вставлялось перо

Причёска XIV века с длинными волосами.

Причёска XIV века с длинными волосами.

1.Неизвестный художник «Портрет Иоанна II Доброго». Ок. 1350. Лувр, Париж

2.Короткая причёска с подвитыми концами волос.Ганс Мемлинг «Портрет мужчины в лоджии». Ок. 1480. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Концы волос накручены на валик.Неизвестный художник «Подгрудный портрет принца в короне и рыцарском облачении с гербами графства Бурбон» (фрагмент) — «Короли и королевы Франции, а также люди разного достоинства с рисунками из исторических памятников. Эпоха Карла VI Возлюбленного. 1380—1419 гг.» (Est. RESERVE Oa-13—Fol.), fol. 25. 1670—98 (копия с миниатюры из «Книги оммажей графства Клермон-ан-Бовези» XV или XVI века). Национальная библиотека Франции, Париж

Однако военные невзгоды диктовали свои законы, в том числе и в области парикмахерского искусства. Носить шлем на длинных волосах было неудобно, тем более, что таковые постоянно рисковали застрять в между скрепляющими деталями кольчуги и шлема и кроме неудобства создать и нешуточную угрозу своему хозяину, вплоть до скальпированных ран. Потому в 1340 годах и позднее в моду прочно входит не слишком красивая, зато удобная и надёжная прическа из волос, обрезанных в кружок вокруг головы так, чтобы уши оставались свободными. Щёголи, впрочем, могли не отказывать себе в удовольствии подвить концы

Короткая причёска в военной моде.Жан Фуке «Этьен Шевалье со св. Стефаном» (фрагмент) — «Меленский диптих» (левая панель). Ок. 1454. Берлинская картинная галерея

Окончание Столетней войны вызвало очередное изменение вкусов: короткая военная стрижка превратилась в нечто старомодное, порой вызывавшее насмешки молодого поколения. Вновь длинные волосы отпускали до мочек ушек, а порой и до плеч, однако вместо старинного пробора теперь последним капризом моды стала подвитая челка.

Причёска с длинными волосами.Ганс Мемлинг «Донатор» — «Диптих Мартина ван Ньювенхове» (правая панель). 1487. Музей Мемлинга, Брюгге

Борода и усы

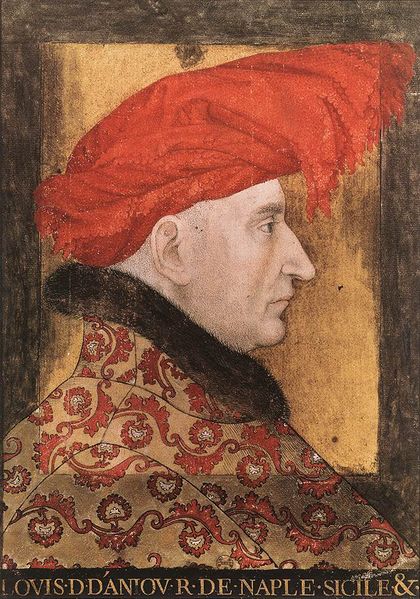

Вилообразная борода.Роханский мастер «Портрет Рене Анжуйского» (фрагмент) — «Анжерский часослов Рене Анжуйского» (Lat. 1156 A), fol. 81v. 1437. Национальная библиотека Франции, Париж

Что касается усов и бороды, мода эта пришла с Востока, возможно, заимствованная у мусульман и византийских греков; вплоть до начала Крестовых походов европейские мужчины имели обыкновение гладко выбривать лицо.

Короткая цельная борода.Ганс Мемлинг «Якоб де Куэнинк и Антонис Сегерс со св. Яковом и св. Антонием» (фрагмент) — «Мистическое обручение св. Екатерины» (обратная сторона левой панели триптиха). 1479. Музей Мемлинга, Брюгге

В эпоху Позднего Средневековья наличие или отсутствие усов и бороды чаще всего оставалось на усмотрение их владельца. Усы носили и короткие, и длинные с завитыми концами, спускающиеся к углам рта.

Небольшие усы и гладко выбритый подбородок.Рогир ван дер Вейден «Портрета Жана де Гро» — «Диптих Жана де Гро» (правая панель). Ок. 1450. Институт искусств, Чикаго

Бороды в XIV веке разделяли пробором, придавая им вилообразную форму; в следующем XV эта старинная мода была отставлена: бороды стали гладкими и короткими, волосы не должны были свисать на шею (что придало бы владельцу подобной бороды сходство с дикарем).

Трёхдневная щетина и короткие усы — всё в моде конца XV века.Хуго ван дер Гус «Мужской портрет». 1480. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

В аристократической среде после окончания Столетней войны особенно модной, как ни забавно, стала трёхдневная щетина. В самом деле, полное отсутствие бороды и усов говорило бы о незрелом возрасте, а слишком пышная растительность — о неопрятности её владельца

Головные уборы

Мужчинам, в отличие от их жён, церковью не вменялось в обязанность обязательно покрывать голову, и всё же престижным и модным было ходить в шапке, шляпе или каком-нибудь ином головном уборе. Желавшие выглядеть особенно изящно и вычурно порой носили по две шляпы: одну на голове, другую — на спине, подвешенную на длинной ленте. Все головные уборы делились в то время на несколько категорий: шляпы, кали, калотты, баретты, боннеты и, наконец, исключительно модные в XV веке шапероны. Для их изготовления могла использоваться любая ткань — сатин, шёлк, грубое полотно, бархат, шерсть.

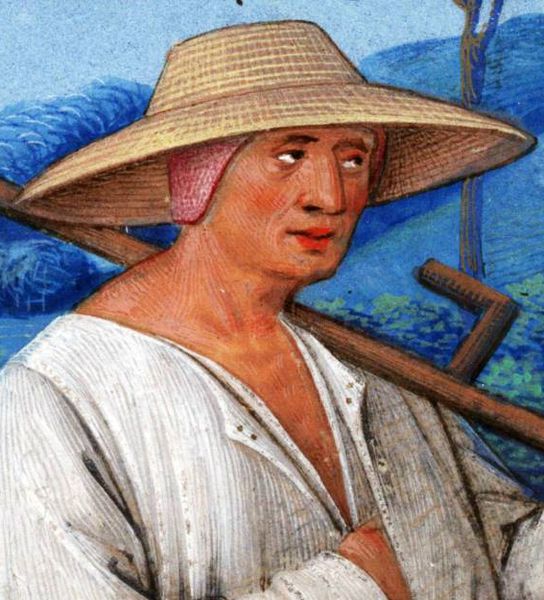

Крестьянская соломенная шляпа.Жан Бурдишон «Июнь» (фрагмент) — «Часослов Людовика XII» (Lewis E M 11:20). Ок. 1490—1510. Публичная библиотека Филадельфии

Впрочем, их могли и шить из меха; этот способ был в ходу для изготовления зимних шапок. В XIV веке особенно популярным для изготовления шапок был грубый, но очень тёплый и почти не пропускавший воду бобровый мех (на языке того времени он назывался bièvre). Однако в дело часто шёл и «королевский» белый горностай, белка — рыжая или серая, — барсук, заяц или кролик; с 1425 года и далее исключительно модным стал чёрный «руменийский» барашек.

1.Меховая шапка.Герард Давид «Портрет ювелира» (фрагмент). 1505. Музей истории искусств, Вена

2.Высокая шляпа.Жан Фуке «Людовик XI во главе ордена Святого Михаила» (фрагмент) — «Статуты ордена Святого Михаила» (Fr. 19819), fol. 1. 1470. Национальная библиотека Франции, Париж

Искусство изготовления фетра из валяной овечьей или иной шерсти по своему происхождению очень древнее; также давно было замечено, что фетровое полотно легко режется и, если его подержать над горячим паром, становится податливым и легко принимает любую желаемую форму. К тому же оно было достаточно тёплым и плохо впитывало воду. Фетровое полотно — коричневое, серое, чёрное — в начале XV века совершенно вытеснило из употребления бобровый мех

Плоская шляпа.Робине Тестар «Эврар и Диана де Конти» (фрагмент) — «Нравоучительная книга о шахматах любви» (Fr. 143), fol. 198v. 1496—98. Национальная библиотека Франции, Париж

Фетровые шапки или шляпы могли быть лишенными подкладки (фр. sengles), имеющими подкладку (фр. doublures) или подбитыми мехом (фр. fourrés). Их зачастую обтягивали тканью или мехом, или, наоборот, мех становился подкладкой под фетровое полотно. Шапки и шляпы богато украшались вышивкой, бахромой, золотыми или серебряными полосками, располагавшимися как на тулье, так и на полях и закреплявшимися небольшими гвоздиками из того же металла.

1.Округлая «клювастая» шляпа.Французская школа «Портрет Людовика XI». Ок. 1470. Частная коллекция

1.Округлая «клювастая» шляпа.Французская школа «Портрет Людовика XI». Ок. 1470. Частная коллекция

2.Острая «клювастая» шляпа.Мастер «Триумфов» Петрарки «Ноябрь» (фрагмент) — «Малый часослов Анны Бретонской» (NAL 3027), fol. 6. Ок. 1503. Национальная библиотека Франции, Париж

Последний вариант был исключительно моден в 1430-х годах; десятилетием позже его сменили шелковые пояски вокруг тульи. Кроме того, с появлением моды на перья почти обязательным элементом головного убора стала дорогая брошь, а порой и не одна. В XIV веке повальным увлечением стали павлиньи перья, около 1375 года их вытеснили страусиные; однако записные модники порой закрепляли на шляпе и то и другое вместе, чтобы наверняка выглядеть самым ослепительным образом. Кроме того, к головному убору зачастую прикреплялась широкая лента — volet, — позволявшая переместить шапку или шляпу на спину, не рискуя её потерять, что было достаточно удобно, например, в церкви или во время путешествия верхом

Простейший вариант шляпы (фр. chapeau) был самодельным, изготовлявшимся из любого гибкого растительного волокна. Чаще всего использовалась солома (фр. estrain, festu) и гибкие веточки липы (фр. til, tille, tillet). Подобные шляпы были совершенно необходимы при работе в поле под жарким летним солнцем, однако считались грубыми, низкопробными и годными лишь для неотёсанного крестьянства. Несколько выше ценились импортируемые из Ломбардии шляпы из рисовой соломки.

Широкополая шляпа, вышитая золотом, с низкой тульей.Жан Фуке «Портрет Карла VII» (фрагмент). Ок. 1450—55. Лувр. Париж

И, наконец, широкополые, изготовлявшиеся из фетра, мало чем отличались от современных. Среди них различались шляпы с низкой тульей и плоским верхом, широкополые, у которых передняя часть полей подгибалась к тулье или прямо подшивалась к ней, чтобы навсегда остаться в таком положении. Вероятно, этот фасон был заимствован из Испании, так как он имел типично испанское имя «bello sombrero» (то есть «красивая шляпа»)

Красивая шляпа.Ян ван Эйк «Святые пилигримы» (фрагмент) — «Гентский алтарь» (первая правая нижняя панель полиптиха в отрытом виде). 1432. Собор Святого Бавона, Гент

«Красивую шляпу» охотно надевали пилигримы: широкие поля надежно защищали от солнца, толстый фетр почти не промокал, а подвернутый передний край по желанию владельца можно было украсить вышивкой, накладным серебром или золотом, или, наконец, эмблемой пилигрима — крошечным изображением рулевого колеса. Chapeau à bec — «клювастая шляпа», у которой поля подворачивались к тулье со всех сторон так, чтобы впереди образовывался острый клин, — хорошо известна по изображениям Робина Гуда.

Она была в моде в 1415—20 гг., и вновь, как хорошо забытое старое, вернулась в 1450—80 гг., приобретя, впрочем, несколько более округлые очертания. Этой шляпе отдавал предпочтение Людовик XI, и вслед за королём мода, конечно же, распространилась на страну[55].

Отдельно от прочих стоял так называемый couvrechef — квадратный головной платок. Его можно было завязать узлом на затылке или как-то иначе закрепить на голове. Платок был, конечно же, головным убором чисто рабочим или домашним, отнюдь не предназначавшимся для публичной демонстрации. В качестве рабочего платок охотно надевали рыбаки; дома он служил всем слоям общества вместо ночного колпака, в то время ещё не изобретенного

Каль с развязанными тесёмками.Мастер фламандского Боэция «Боэций, Платон и Философия» (фрагмент) — «Утешение философией» (Néerlandais 1), fol. 12v. 1492. Национальная библиотека Франции, Париж

Ка́лем (фр. cale) назывался простейший полотняный или льняной чепец с длинными тесёмками, сшитый из двух одинаковых половинок, соединённых посередине головы вертикальным швом. Каль мог носиться как самостоятельно, так и под шапкой или шляпой; это делалось, конечно же, в холодное время года. Тесёмки каля по желанию хозяина завязывались под подбородком или свободно свисали вниз. К началу XV века старинный каль совершенно вышел из моды, оставшись исключительно в крестьянском обиходе. Впрочем, в это же время появилась его новая разновидность, предназначенная исключительно для ношения под шляпой. Эта форма каля потеряла тесёмки и окрашивалась чаще всего в чёрный цвет. Предположительно, что она предназначалась для защиты дорогих головных уборов от масла или жира, которым имели обыкновение закреплять прически

Здесь под боннетом виден чёрный каль, всегда носившийся под другими головными уборами.Жан Бурдишон «Февраль» (фрагмент) — «Часослов Людовика XII» (Lewis E M 11:19). Ок. 1500. Публичная библиотека Филадельфии

Кало́ттой (фр. calotte) именовалась шапка или шляпа с круглым верхом, особенно модная в 1410—1471 годах. Величина и тульи и полей могла варьировать в зависимости от конкретного периода времени. Так, начиная с 1430 года, тулья выросла до размеров мяча, приняв соответствующую же форму. Калотта подобного типа так и называлась «шаровидной» (фр. calotte ballonnée).

Шаровидная калотта.Фламандская школа «Портрет короля Жуана I Португальского». Начало XV века. Национальный музей старинного искусства, Лиссабон

Поля у шаровидной калотты могли быть широкими, свисающими вниз («английская калотта») или скрученными в плотные валики. Около 1450 года шаровидную калотту постепенно стала теснить «калотта с подвернутыми полями» (фр. calotte rebrassée), так что огромные шары через десять лет окончательно исчезли. Поздняя калотта сидела на голове достаточно плотно или была сравнительно невысокой, притом что поля обязательно представляли собой плотно скрученные валики. Интересно, что эту разновидность калотты стали снабжать небольшим хлястиком на макушке; последним воспоминанием об этом служат современные береты

Калотта из бобрового меха с валикообразными полями и брошью.Хуго ван дер Гус «Поклонение волхвов» (фрагмент) — «Алтарь Монфорте» (центральная панель). Ок. 1470. Берлинская картинная галерея

Кроме двух основных известно было множество иных разновидностей калотты, более или менее высоких, с полями широкими и горизонтальными, свисающими вниз или, наоборот, торчащими вверх, крошечными, валикообразными, толстыми и тонкими. Также заслуживает упоминания калотта в форме усечённого конуса, который мог быть как обычным, там и перевернутым, так что верхняя часть шляпы была много шире нижней, или же иметь посередине узкую «талию», в то время как верх и низ симметрично расширялись.

Большая калотта с конической тульей.Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини» (фрагмент). 1434. Национальная галерея, Лондон

Поля у подобных калотт были, как правило, широкими горизонтальными или торчащими вверх. В 1430—60-х годах эти фасоны были очень распространены, причём калотты достигали иногда огромных размеров, что было неудивительно: в период господства бургундских мод рядом с дамами в острых и высоких колпаках-геннинах мужчинам отнюдь не хотелось казаться пигмеями

Боннет.Мастер из Лос-Бальбасеса «Сон жезлоносца: святые Косьма и Дамиан чудесным образом исцеляют, выполняя пересадку ноги» (фрагмент). Ок. 1495. Библиотека Уэллкома, Лондон

Слово бонне́т (фр. bonnet), по мнению Флорана Вениеля, могло выступать синонимом понятия «калотта с подвернутыми полями», притом что боннетом назывался также совершенно иной фасон. Возможно, родиной его была Италия; так или иначе, боннет в качестве зимнего головного убора был также очень популярен в XV веке.

Поля боннета могли делаться отрезными и при надобности опускаться на уши.«Убийство единорога и перенесение его в замок» (фрагмент) — «Охота на единорога». Гобелен: шерсть, шёлк, серебро, золото. Южная Голландия, 1495—1505. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Он представлял собой круглую фетровую шапку с плоским верхом. Поля боннета могли быть сплошными или же возле ушей разрезаться вплоть до тульи и подворачивали вертикально вверх, так что они плотно прилегали к ней. При том, если речь шла о боннете с разрезанными, заднюю их часть удобно было спускать за затылок на манер щитка, что служило надежной защитой от снега и ветра, в то время как передняя играла чисто декоративную роль

Круглая баретта.Пинтуриккьо «Портрет мальчика» (фрагмент). Ок. 1500. Галерея старых мастеров, Дрезден

Точное значение слова баре́тта (фр. barette) остаётся под вопросом. Сам по себе термин появляется в XIII веке и в счетах города Авиньона порой путается с понятием aumusse — широкого шёлкового или шерстяного капюшона, чаще всего носившегося духовенством.

Баретта с отрезным верхом; отличить её от баретты обыкновенной можно по шву сзади.Рогир ван дер Вейден «Св. Лука, рисующий Мадонну» (фрагмент). Ок. 1435—40. Музей изящных искусств, Бостон

Однако около 1440—50 гг. понятие «баретта» приобретает значение более конкретное. В большей части случаев подобным образом именовалась фетровая или шерстяная шапочка, плотно облегающая голову; порой вокруг ушей делались вырезы. Более сложным вариантом была баретта с отрезным верхом, более удобная при ношении.

Высокая баретта.Ганс Мемлинг «Портрет мужчины в красной шляпе». 1470. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Её можно было также снабдить подкладкой или подбить мехом по желанию владельца. Этом типу головного убора отдавало предпочтение сословие медиков. Более сложным кроем отличались высокие баретты, имевшие вид усеченного конуса с округленными краями.

Сложная баретта.Мастер молитвенников «Личина и Амур» (фрагмент) — «Роман о Розе» (Harley 4425), fol. 98v. Ок. 1490—1500. Британская библиотека, Лондон

Баретты украшали кисточкой, носившейся на макушке, перьями или брошью. Возможно, в Бургундии тот же головной убор носил наименование carmignolle. Так или иначе, баретты окончательно исчезают в начале XVI века

1.Шапероны в своём первоначальном виде.Братья Лимбурги «Раймон Диокре растолковывает Писание» (фрагмент) — «Прекрасный часослов герцога Беррийского» (54.1.1), fol. 94. 1405—09. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

2.В церкви мужчины снимали шаперон и вешали на плечо.Петрус Кристус «Портрет донатора» (фрагмент). Ок. 1455. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Наконец, типичным изобретением Позднего средневековья был шаперо́н (фр. chaperon), в течение сравнительно недолгого времени имевший оглушительный успех, но затем исчезнувший, чтобы никогда более не возродиться. Ранний шаперон, известный с V века, представлял собой капюшон с длинным, свисавшим на спину, шлыком (по-французски корне́ттой — cornette) и широкой пелериной (па́ттой — patte), плотно охватывавшей плечи и шею.

Шаперон с широкой бурреле.Рогин ван дер Вейден «Портрет Филиппа Доброго». Ок. 1450. Музей изящных искусств, Дижон

Зачастую пелерина имела ряд пуговиц, что позволяло надежно укрыть шею от ветра и холода. Корнетта, бывшая в XII веке очень короткой, напоминавшей по форме овечий хвост, стала постепенно удлиняться, так что ею в качестве своеобразного шарфа можно было дополнительно обмотать шею. В дальнейшем длина её то увеличивалась, то уменьшалась в зависимости от моды, но уже никогда не возвращалась к прежним скромным размерам.

Тюрбанообразный шаперон, корнетта и патта которого связаны в узел.Ян ван Эйк «Мужской портрет (Автопортрет?)». 1433. Национальная галерея, Лондон

Шерстяной шаперон, конечно же, был осенним и зимним головным убором, шился он из плотной шерстяной ткани, реже — из полотна. По желанию владельца шаперон можно было снабдить подкладкой, как правило, из того же самого материала, однако, в более дорогих моделях в ход могла идти тафта, бумазея или иная дорогая ткань.

Тюрбанообразный шаперон со свободной паттой и корнеттой.Ян ван Эйк «Мужчина в синем тюрбане». Ок. 1430. Национальный музей Брукенталя, Сибиу

Подбитые мехом шапероны известны только по изображениям шутов. Шёлковые шапероны были значительно более редки, так как мягкая ткань легко соскальзывала с головы, и её приходилось закреплять жесткой подкладкой. Мода на двуцветность не миновала также шаперон — так головная часть могла шиться из серой шерстяной ткани, а шлык делаться чёрным — однако, подобное веяние было характерно более для Бургундии или Германии, чем собственно Франции.

Шаперон с широкой бурреле.Рогин ван дер Вейден «Портрет Филиппа Доброго». Ок. 1450. Музей изящных искусств, Дижон Шаперон в виде петушиного гребня.Фламандская школа «Людовик II Анжуйский». Ок. 1456—65. Национальная библиотека Франции, Париж

Шапероны были распространены среди небогатого населения городов, также их носили пастухи и крестьяне. Самым оригинальной идеей в истории шаперона была пожалуй, попытка использовать его вместо кошелька для дальних переходов или переездов. Для этого посередине шлыка завязывался узел и выше этого узла набивались монеты. Действительно, добраться до денег вору было затруднительно

Тюрбанообразный шаперон со свободными паттой и корнеттой; бурелле закручена вокруг головы.Ян ван Эйк «Портрет Джованни Арнольфини». Ок. 1435. Берлинская картинная галерея

Волна интереса к старинному шаперону поднялась когда некто, оставшийся неизвестным, придумал вначале наглухо застегивать снятый с головы шаперон, а затем уже надевать его так, чтобы лицевая часть пришлась на макушку а шлык и пелерина (патта и корнетта) свисали по бокам головы. Предполагается, что впервые до подобного додумались парижане, после чего новинка кроме собственно Франции распространилась также на Англию и Италию.

Лоренцо ди Медичи. Шаперон на портрете оформлен в итальянском стиле, с паттой, сложенной вдвое и свисающей сбоку

Веяние, позволявшее дать полную волю своей фантазии, немедленно было подхвачено: патту и корнетту можно было связать в узел на макушке, превратить в подобие восточного тюрбана, заставить торчать вперед на манер петушиного гребня. Подобную шляпообразную форму для Позднего Средневековья в литературе принято называть собственно «шапероном». Этот сложный и достаточно своеобразный головной убор носили все слои населения: от короля до подсобного работника; разницу между моделями составляла исключительно цена и качество используемой ткани, а также наличие или отсутствие дорогих украшений.

Verrocchio Lorenzo de Medici.

Около 1430 года шапероны принялись дополнительно обматывать богатой шелковой лентой — бурреле (фр. bourrelet); ещё десятилетие спустя, шлык — корнетта — окончательно превратился в широкую ленту, которую можно было обмотать вокруг щёк и подбородка или щегольски перекинуть на спину, закрепив для верности брошью, или расположить неким иным образом. Кроме того, чтобы придать корнетте ещё более праздничный вид, её, а затем и патту, стали украшать фестонами.

After Reymerswaele Tax collectors in their office

Шаперон продержался на пике моды вплоть до начала 1480-х годов, лишился бурелле и постепенно вновь принял чисто утилитарную роль капюшона для путешественника, крестьянина или слуги. Единственным исключением остался геральдический костюм орденов Подвязки и Золотого руна, обязательной частью которого продолжал оставаться уже старомодный пышный шаперон[

Женские прически времен Средневековья

Волосы заплетены в косу, закрученную вокруг головы.Мастер Кастелльского Рождества «Портрет дамы» (фрагмент). 1450-е. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Женские прически времен Позднего Средневековья — это косы. Косы должны были быть обязательно густыми и светло-золотистыми; модницы того времени проявляли недюжинную изобретательность, чтобы получить искомое: волосы красили, а за неимением достаточного количества собственных волос в дело шли накладные.

1.Волосы заплетены в длинную косу до пояса.Амброджио де Предис «Портрет Бьянки Марии Сфорца». Ок. 1493. Национальная галерея искусства, Вашингтон

2.Ещё одна сложная причёска с несколькими косами.Хуго ван дер Гус «Св. Маргарита и Мария Магдалина» (фрагмент) — «Алтарь Портинари» (правая панель триптиха). 1476—79. Галерея Уффици, Флоренция

В XIV веке волосы было принято расчёсывать на пробор посередине головы и, заплетя их в две, три, четыре, а то и большее количество кос, дать полную волю своей фантазии. Косы спускались по обеим сторонам лица и затем окаймляли затылок, их укладывали бубликами на висках, превращали в кольцо, охватывающее голову вертикально от затылка до макушки, или, соорудив на затылке узел, укладывали косы надо лбом, для прочности скрепляя их повязкой или металлической заколкой.

Волосы заплетены в косы, уложенные колечками на висках.Фламандская школа «Портрет Маргариты, графини Фламандской, супруги Филиппа Смелого» (фрагмент). XVI век. Музей богадельни Контесс, Лилль

В середине века в моду вошло носить толстые короткие косы по обеим сторонам лица; косы свисали над ушами, доходя до уровня подбородка. Для удобства укладки волосы порой также смягчали с помощью кремов и жира. Для того, чтобы удерживать массу волос в требуемом положении, в ход шли многочисленные булавки и шпильки из серебра, золота или бронзы — в зависимости от вкуса и достатка хозяйки

Волосы заплетены в несколько кос, переплетённых друг с другом, со множеством украшений.Пьеро ди Козимо «Портрет Симонетты Веспуччи» (фрагмент). 1480—90. Музей Конде, Шантийи

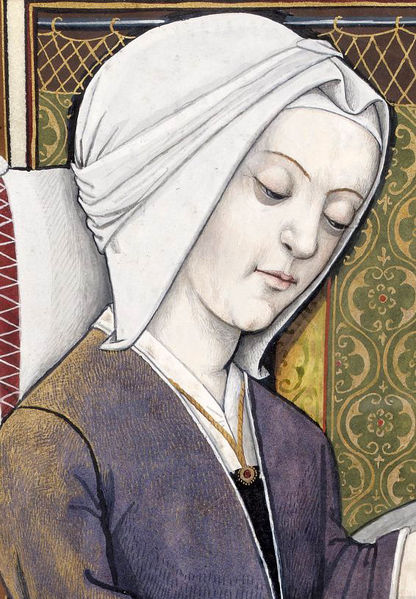

Распущенные по плечам волосы и отсутствие головного убора позволялись юным девушкам, замужние женщины и тем более монахини обязательно должны были покрывать голову «в знак покорности, стыда и раскаяния в первородном грехе». Простейшим для того вариантом было головное покрывало (фр. couvrechef) — прямоугольный кусок ткани, как правило белой. Длина покрывала колебалась в зависимости от моды и общественного положения; головное покрывало крестьянок или прислуги представляло собой простейший квадратный платок, завязывавшийся узлом на затылке или на макушке — по желанию хозяйки.

В более сложном варианте длинное прямоугольное покрывало висело до пояса; чтобы легкая ткань не соскальзывала с головы, по сторонам его через равные промежутки могли пришиваться крупные бусины или жемчужины (опять же в зависимости от желания и материального положения владелицы). Покрывало можно было дополнительно скрепить заколками, например, под узлом волос на затылке или оставить свободно падать на плечи

Девушка со светлыми распущенными волосами — тогдашний идеал красоты.Нероччо де Ланди «Женский портрет». Ок. 1485. Национальная галерея, Вашингтон

Каль, накрытый сверху покрывалом.Ян ван Эйк «Портрет жены донатора» (фрагмент) — «Гентский алтарь» (правая нижняя панель полиптиха в закрытом виде). 1432. Собор Святого Бавона, Гент

В более сложном варианте покрывало набрасывалось на белый крахмальный чепец — каль. В отличие от мужского, женский каль никогда не имел завязок, однако его твердые накрахмаленные углы могли на уровне щек круто загибаться вверх. Белое покрывало поверх каля носили, как правило, пожилые женщины или вдовы, которым тогдашние приличия предписывали «смирное платье». В монашеском варианте оно полностью прятало под собой каль и вместе с ним линию волос, наглухо закрывая также плечи

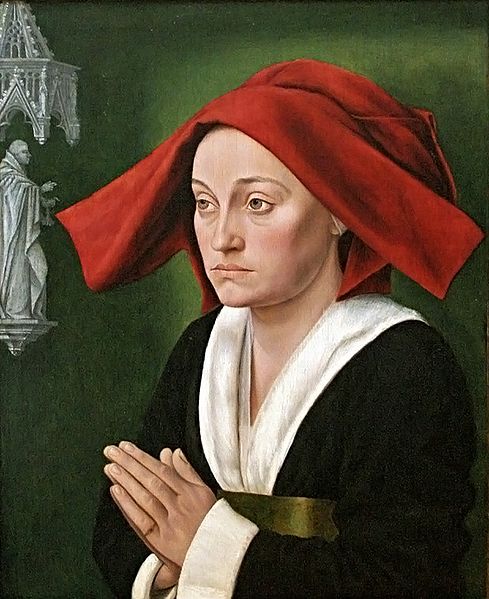

На голове этой дамы — красный шаперон.Мастер из Сен-Жан-де-Люза «Портрет Жанны Монтегю». Ок. 1470. Музей изящных искусств, Дижон

Женский шаперон (фр. chaperon à femme, также порой называемый aumusse), в отличие от мужского, не претерпел особых изменений: это был все тот же капюшон с широкой пелериной (паттой), закрывавшей плечи и шею, и длинным шлыком (корнеттой), длина которого в конце XIV века постепенно увеличивалась, дойдя едва ли не до нижнего края платья; в следующем XV она столь же постепенно уменьшалась. Это был чаще всего головной убор, характерный для горожанок или крестьянок. Шерстяной шаперон зачастую имел шелковую или полотняную подкладку; встречались также подкладки из тьерселена.

Здесь хорошо виден длинный шлык (корнетта) шаперона, опускающийся до пояса.Робине Тестар «Благовестие пастухам» (фрагмент) — «Часослов Карла Ангулемского» (Lat. 1173), fol. 20v. 1482—85. Национальная библиотека Франции, Париж

Впрочем, богатые модницы могли себе позволить и шапероны из чёрного бархата, дамасского шёлка, сатина, или даже златотканой и сребротканой парчи. Около 1440 года вошло в обыкновение окаймлять лицевую часть черных шаперонов полоской цветной ткани. Мода требовала, чтобы часть шаперона, окаймляющая лицо, отгибалась назад; боковые части всегда имели глубокий разрез, доходящий до ушей, что заставляло эти боковые части (фр. oreillettes, или coquillons) топорщиться в стороны; впрочем при необходимости их можно было застегнуть на шее парой пуговиц.

У этой женщины голова покрыта обычным покрывалом.Ганс Мемлинг «Молящаяся донаторша Катерина Канальи с архангелом Михаилом» (фрагмент) — «Страшный суд» (правая панель триптиха, обратная сторона). 1473. Поморский музей, Гданьск

Также для тепла длинный шлык можно было обмотать вокруг шеи. Если мужской шаперон практически вышел из моды около 1480 года, женский носился до самого начала следующего, XVI столетия. Следует заметить, что записные модницы порой копировали и шапероны мужского кроя, что вызывало, конечно же, гнев церковников, из раза в раз указывающих, что Библия запрещает женщинам носить мужскую одежду — конечно же, безрезультатно

Платок, завязанный на макушке.Робине Тестар «Письмо Кидиппы» (фрагмент) — «Героиды» (Fr. 875), fol. 124v. 1496—98. Национальная библиотека Франции, Париж

Новое есть хорошо забытое старое, и сеточка для волос — рети́кула, известная ещё модницам Древнего Рима, — вновь вошла в моду в падком на всё роскошное XV веке. Шитые золотом сетки стали изготовлять специально для кос; ими удобно было удерживать волосы в любом положении, вплоть до того, что золотые сеточки с металлическим дном, надетые на косы, вертикально свисающие с обеих сторон лица, придавали последним вид колоннообразный и монументальный.

Такое покрывало, полностью закрывающее голову и шею, носили вдовы.Ганс Мемлинг «Портрет пожилой женщины». 1468—70. Музей изящных искусств, Хьюстон

Экстравагантная мода XV века порождала порой более чем оригинальные способы укладки, самым известным из которых были «рога» из высоко зачесанных волос (как правило, к собственным добавлялись шиньоны), торчавшие вертикально вверх или соответственно влево и вправо от головы. Рога могли оставаться свободными или забираться в сеточку с кольцеобразным металлическим основанием, вплотную прилегавшим к голове. Чтобы сеточки сидели плотно, их соединяли между собой металлическим обручем, кожаными полосками или шапочкой, к которой они пришивались с двух сторон

Здесь хорошо видна сеточка, надеваемая на «рог».Петрус Кристус «Св. Элигий в мастерской» (фрагмент). 1449. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Более сложные и дорогие головные уборы известны под общим названием «ату́ры». Атуры хорошо сочетались с «рогатыми» прическами, придавая хозяйке вид нарядный и богатый. Простейший атур представлял из себя круглую сетчатую шапочку, оставлявшую свободными уши, но полностью скрывавшую волосы хозяйки. Обычно подобная шапочка могла дополнительно укрепляться пластинкой полированного металла надо лбом. В более сложном варианте шапочка надевалась на высокий узел волос, скрученный на затылке и повторяла его очертания, так что задняя часть шапочки круто загибалась кверху.

Прическа с высокими «рогами», на которые надета жёстко накрахмаленная двурогая шапочка из золотой парчи. Сверху голова покрыта покрывалом.Петрус Кристус «Изабелла Португальская и св. Елизавета» (фрагмент). 1457—60. Музей Гронинге, Брюгге

На горизонтальные «рога» можно было и просто набросить присборенную ткань; горизонтально стоящие «рога» скрывались также под достаточно сложным образованием из двух белых полотняных вуалей; с подобной прической средневековая иконография постоянно изображала Кристину Пизанскую. Подобная работа требовала двух служанок и выполнялась следующим образом. Вначале волосы расчёсывались и укладывались в два высоких вертикальных рога.

Здесь «рога» низкие и практически горизонтальные.Ян ван Эйк «Портрет Маргариты ван Эйк». 1439. Музей Гронинге, Брюгге

Затем первая служанка брала четырёхугольный кусок жестко накрахмаленного белого полотна и прикладывала его сзади к голове, так, чтобы верхние углы оказывались чуть выше «рогов», удерживая их руками в этом положении. Вторая вытягивала нижние углы прямоугольника так, чтобы они легли на грудь хозяйки. Затем эти нижние углы поднимались к сторонам лица, скрывая уши, и чуть выше висков, прикалывались к задней части булавками. В результате получалась белая полотняная шапочка с двумя острыми концами и «мешочком», охватывавшим волосы снизу.

Атур из двух вуалей.Рогир ван дер Вейден «Портрет женщины». ок. 1440. Берлинская картинная галерея

После того, как она укреплялась на голове, первая служанка брала ещё один такой же кусок полотна, и набрасывала его сверху или (в другом варианте) горизонтально прикладывала к голове, так что углы приходились на острия нижней шапочки; вторая — опять же булавками — закрепляла его в этом положении. Впрочем, эту работу можно было упростить, заменив самодельную шапочку готовой — в большинстве случаев золототканой, — также набросив на острые концы белоснежный кусок ткани

Тюрбанообразный атур.Мастер легенды св. Марии Магдалины «Портрет Марии Бургундской». Ок. 1415. Музей Конде, Шантийи

Год падения Константинополя — 1453 — в качестве одного из самых странных последствий породил повальную моду на псевдовосточные тюрбанообразные атуры. Тюрбаны могли дополняться лентой, которая охватывала лицо, украшались фестонами; их изготовляли из наложенных друг на друга кусков гофрированной ткани, что придавало ей на срезе вид пчелиных сот; тюрбаны в качестве дополнительного украшения спирально обвивали плоскими коваными цепочками из драгоценных металлов, по желанию хозяйки украшенных камнями

Высокий геннин с покрывалом и вуалью.Ганс Мемлинг «Девушка с гвоздикой» (фрагмент) — «Диптих с аллегорией настоящей любви и лошадьми» (левая панель). 1485—90. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Но самым известным из атуров был, конечно же, генни́н, или энне́н, представлявший собой высокий остроконечный или усечённый конус, который принято было носить слегка наклонно. Происхождение слова «геннин» остается невыясненным, но сама мода пришла, по всей вероятности, из Бургундии. Геннин представлял собой проволочный каркас, поверх которого натягивалась жёсткая ткань. Как правило, ею был яркий разноцветный шёлк, хотя встречались и однотонные геннины.

Короткий геннин без вуали.Петрус Кристус «Портрет девушки». Ок. 1470. Берлинская картинная галерея

Они появляются около 1428 года в период безраздельного господства бургундских мод. Геннинами полностью покрывали волосы, оставляя порой лишь узкую полоску надо лбом, а иногда и вовсе ничего; по мнению средневековых модниц, таким образом особенно оттенялся алебастрово-белый цвет их нежной кожи. Геннин всегда сопровождался любопытной деталью — чёрным полотняным полукольцом на лбу.

Короткий геннин с вуалью.Рогир ван дер Вейден (мастерская) «Женский портрет». Ок. 1460. Национальная галерея, Лондон

Смысл подобного дополнения был вполне прозаичен: схватившись за это кольцо, дама легко могла спасти громоздкий головной убор от падения в случае, например, особенно резкого порыва ветра. Геннин зачастую украшался прозрачной или полупрозрачной вуалью (фр. huve), которая могла свисать на лоб или же ниспадать с обеих сторон остроконечного колпака. В этих случаях вуаль удерживалась на месте с помощью булавок или крупной броши. Также вуаль можно было накрахмалить и установить на геннине стоймя, сложив в форме сложенных крыльев бабочки.

Шапочка-«таблетка» с вуалью.Ганс Мемлинг «Портре

Серия сообщений "Средние века":

Часть 1 - Скандинавский костюм в эпоху Средневековья.

Часть 2 - Романский стиль в женской одежде.

...

Часть 27 - Как одевались французы в 14-15 веках.Часть 4

Часть 28 - Как одевались французы в 14-15 веках.Часть 6.Обувь и аксессуары.

Часть 29 - Как одевались французы в 14-15 веках.Часть 5.Головные уборы.Прически.

Понравилось: 2 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |