-Музыка

- незабудка

- Слушали: 100200 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Сообщества

-Статистика

Без заголовка |

Цитата сообщения NADYNROM

Жизнь и творчество А. К. Саврасова

Очень часто можно услышать утверждения о том, что Саврасов – спившийся художник-неудачник, написавший только одну-единственную хорошую картину, к повторению которой не раз возвращался. И постоянно у меня возникает желание не то чтобы доказать обратное, но хотя бы поспорить по этому поводу. Согласиться, что «Грачи прилетели» - вершина творчества Саврасова, но отнюдь не единственная хорошая картина, написанная художником, что его живописное и графическое наследие составляет где-то около трехсот работ, что при печальном конце в его жизни было и немало взлетов. И порассуждать о том, что без опыта и примера Саврасова не было бы прекрасных пейзажей Левитана.

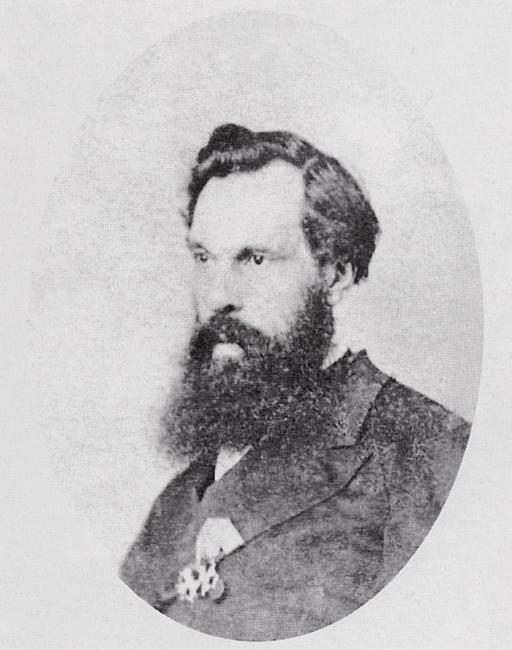

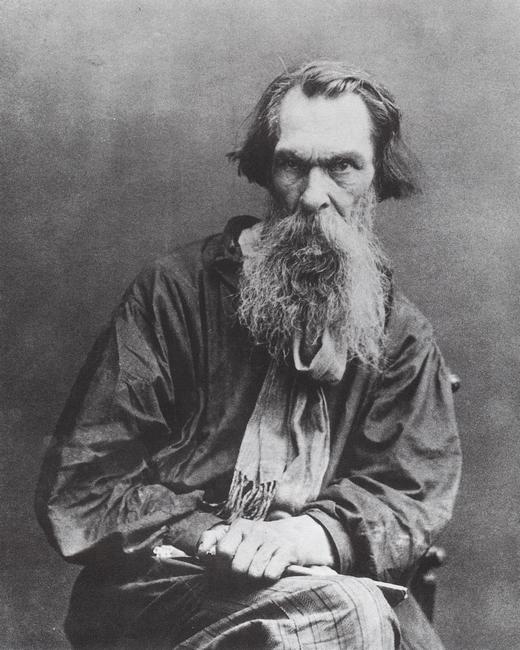

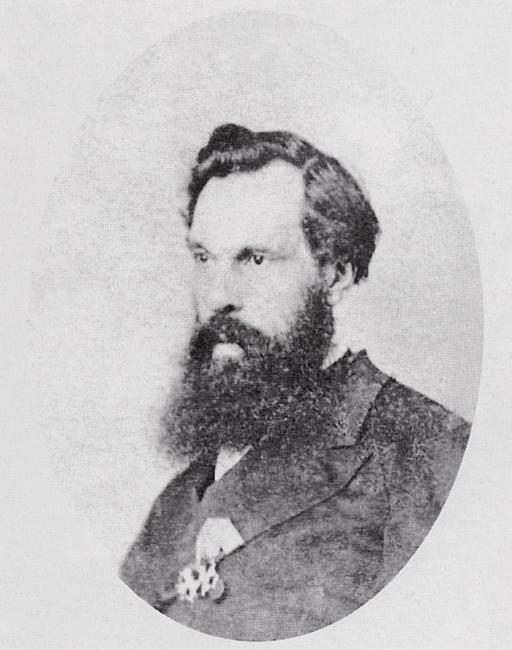

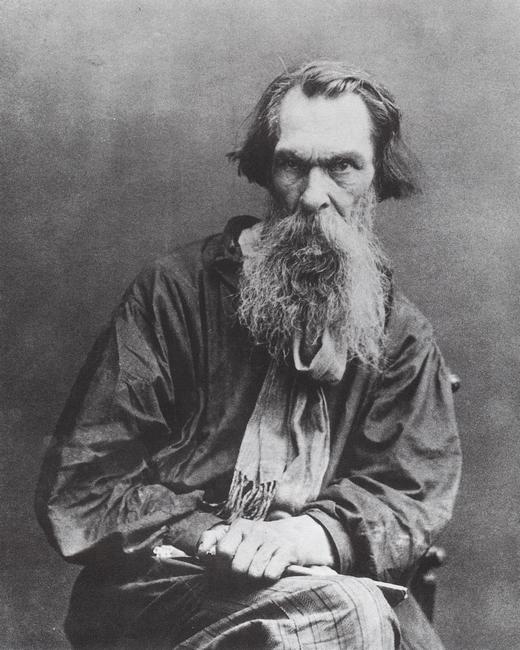

Перов В. Г. Портрет художника А.К.Саврасова

Алексей Кондратьевич Саврасов родился 12 (24) мая 1830 года в Москве в семье небогатого торговца-галантерейщика, жившего в Гончарной слободе на Швивой горке. Детские годы Алексея прошли в основном в заповедных уголках Замоскворечья. Влечение к искусству пробудилось рано, но путь в большое искусство оказался нелегким.

В 1844 году Алексей поступает в Московское училище живописи и ваяния (МУЖВ). В "московской академии" царил демократический дух. Однако в том же, 1844 году, Алексей, по-видимому, из-за болезни матери, был вынужден прекратить учебу. И только в 1848 году, благодаря помощи учеников МУЖВ и преподавателя Карла Рабуса, а также просвещенного обер-полицмейстера Москвы генерал-майора И.Д. Лужина, он смог продолжить образование в пейзажном и перспективном классе училища, возглавлявшемся Рабусом. Более тридцати пяти лет проведет Саврасов в училище живописи, ваяния и зодчества.

Становление художника происходило очень быстро. Уже в 1848 году был отмечен в отчете Московского художественного общества как ученик, "представивший лучшие эскизы".

В следующем, 1849 году он по совету Рабуса и на средства мецената И.В. Лихачева совершил поездку на Украину, результатом которой стал ряд работ, заставивших критиков говорить о молодом живописце как о надежде русского искусства. А еще через год Совет Московского художественного общества счел его мастерство достаточно зрелым для завершения обучения и получения звания художника, присвоенного Саврасову за "Вид Московского Кремля при лунном освещении" (1850, частное собрание, Москва) и "Камень в лесу у Разлива" (1850, ГТГ).

Способность молодого художника бережно и вдумчиво осваивать традиции предшественников-романтиков и в то же время развивать их в направлении к большей естественности, безыскусности, реалистичности ярко проявилась и в работах следующего, 1851 года "Перед грозой, В усадьбе" (частное собрание, Москва) и особенно "Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду" (ГТГ).

В 1852 году Саврасов вновь побывал на Украине. По большей части это виды "чудного приволья", открытых пространств, расстилающихся под высоким, ясным, золотистым у горизонта небом ("Степь днем", ГРМ;"Украинский вид", ГТГ).

"Степь днем"

Очевидная незаурядность работ Саврасова, экспонировавшихся в 1854 году на выставке в МУЖВ, привлекла внимание и "августейших" любителей искусства. Великая княгиня Мария Николаевна (президент Академии художеств) приобрела его картину "Степь с чумаками вечером"

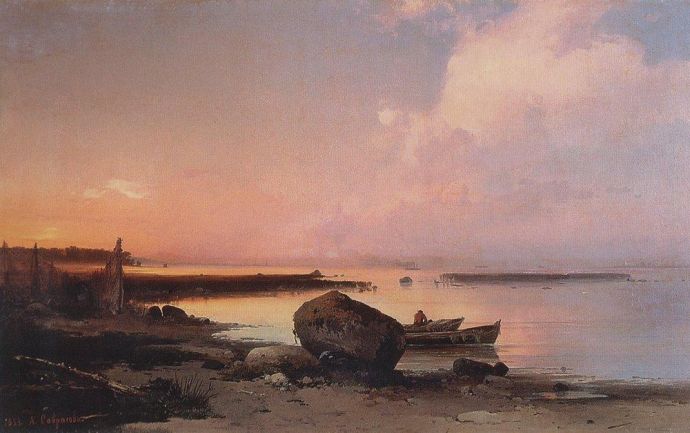

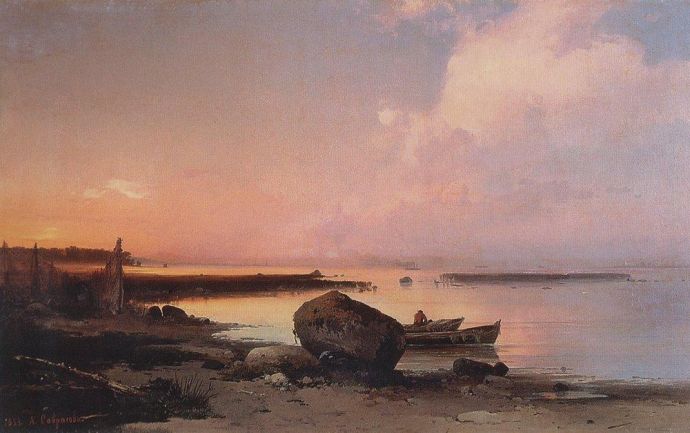

и предложила отправиться "для написания видов с натуры" в ее загородную резиденцию Сергиевка, находившуюся между Петергофом и Ораниенбаумом. Исполненные там картины "Морской берег в окрестностях Ораниенбаума" (1854, частное собрание, Санкт-Петербург)

и "Вид в окрестностях Ораниенбаума" (1854, ГТГ)

оказались настолько удачными, что осенью того же года Совет Академии присвоил за них 24-летнему художнику звание академика.

В 1857 году в жизни Саврасова произошли важные изменения. Он женился на Софье Карловне Герц, сестре его соученика и приятеля Константина Герца и искусствоведа Карла Герца, одного из просвещеннейших людей Москвы, основателя кафедры истории искусства в Московском университете.

Софья Карловна Саврасова, урожденная Герц

Тогда же ему было предложено сменить умершего Рабуса на должности руководителя пейзажного класса училища, которое он еще недавно закончил.

Новый период его жизни и творчества совпал по времени с "эпохой реформ", наступившей в России вскоре после смерти Николая I и поражения России в Крымской войне. Менялись философские основы и историко-художественные ориентиры творчества. В живописи стал особенно актуальным критически заостренный реалистический бытовой жанр, получивший особое развитие в Москве, прежде всего - в творчестве Василия Перова. Все это по-своему отразилось и в творчестве, преподавательской и общественной деятельности Саврасова. В "эпоху реформ" он был уже вполне зрелым, самостоятельно мыслящим и ищущим новые пути художником. К сожалению, до нас дошло совсем немного его работ конца 1850-х - начала 1860-х годов. Но все они (по большей части исполненные под Москвой, близ Архангельского и Мазилова) свидетельствуют о поисках новой меры приближения к реальному "быту" природы. В то же время, подробно фиксируя многообразные формы трав и деревьев, добиваясь "портретной" достоверности изображений уголков Подмосковья, Саврасов не утрачивает "теплоты" и поэтичности мировосприятия

"Летний пейзаж с дубами", 1859

"Летний пейзаж с мельницей", 1859

"Пейзаж с дубами и пастушком",1860

Особым чувством меры и вкусом отличается написанный на основе подмосковных впечатлений "Пейзаж с рекой и рыбаком" (1859) - один из лучших в творчестве Саврасова и во всей русской живописи того времени.

Удивительно мелодичный по рисунку, тонкий и богатый по цветовому строю, он полон "как бы хрустальной" тишины, проникнут чувством покоя и красоты бытия.

В "эпоху реформ" Саврасов стал одной из центральных фигур художественной жизни Москвы.

А.К.Саврасов

Среди его близких друзей и знакомых в 1860-е годы мы видим виднейших писателей, художников искусствоведов и меценатов Москвы, которые, по воспоминаниям современника, нередко собирались в уютном саврасовском доме "на чашку чая" и "вели оживленные беседы об искусстве, читали литературные новинки, спорили по вопросам, волновавшим в то время русское общество". В 1862 году Саврасову была предоставлена возможность на средства МОЛХа поехать на открывшуюся в Лондоне Всемирную выставку и посетить другие европейские страны: Данию, Францию и Швейцарию.

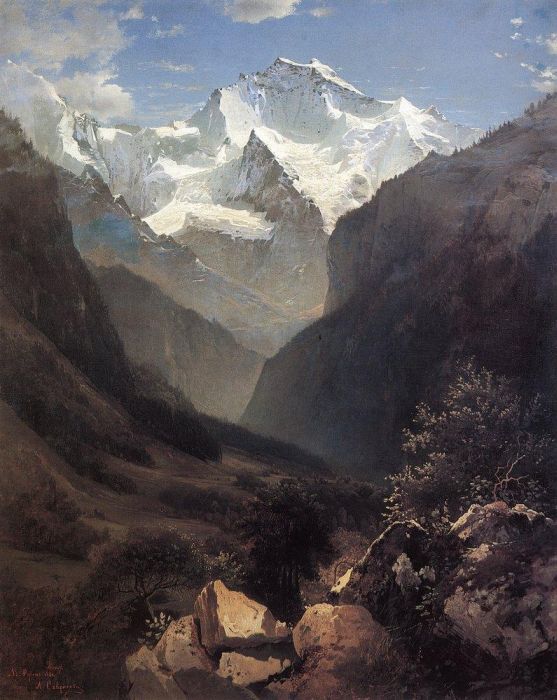

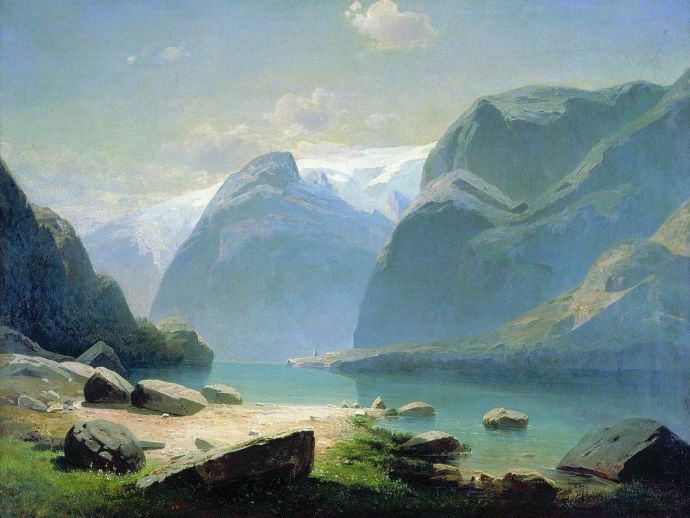

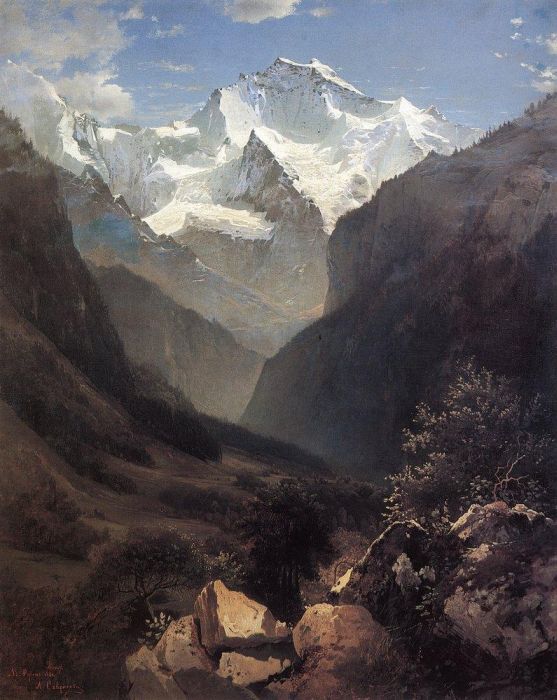

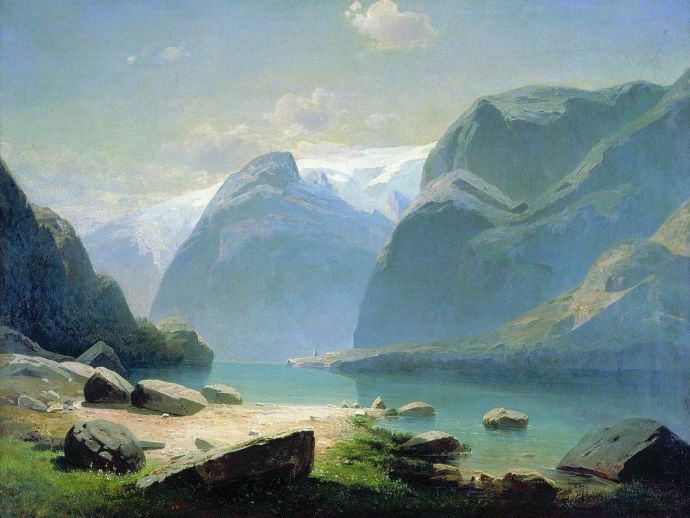

Эта и следующая, состоявшаяся в 1867 году, поездки на Запад по-своему наглядно выявили широту и значительность эстетических вкусов Саврасова. Его европейские пейзажи обнаруживают пристальное внимание к западным "образцам" и в то же время выгодно отличаются от многих модных в то время изображений величественных горных ландшафтов "в духе Калама".

"Вид в Швейцарских Альпах", 1862, ГТГ

"Озеро в горах Швейцари", 1866, ГРМ

К этапным произведениям этого времени относится картина "Пейзаж с избушкой" (1866).

На первый взгляд разработанный в ней мотив может показаться малопривлекательным для пейзажиста: низкая изба под соломенной кровлей с прилегающим крытым двором. На луговине перед домом лежит собака, гуляют куры, на крышу избы взлетел рыжий петух. Простой, почти убогий мотив. И в то же время работа настолько человечна, что невольно вспоминаются слова Чехова о способности Левитана (любимого ученика Саврасова) написать деревню, "серенькую, жалконькую, затерянную, ... но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя".

К лучшим пейзажам, исполненным Саврасовым в 1860-е годы, относится и "Сельский вид" (1867, ГТГ), отличающийся особым богатством пространственного и живописного решения.

Живописная система Саврасова приобрела здесь новые и весьма важные для дальнейшего его развития качества: особую светоносность и непосредственную эмоциональность цветового строя и фактуры. Венчает поиски Саврасова 1860-х годов картина "Лосиный остров в Сокольниках" (1869, ГТГ).

С начала 1870-х годов в творчество Саврасова вошли новые темы и образы. Если ранее он работал в основном близ Москвы, то теперь постоянно совершал поездки в провинцию: в Троице-Сергиеву лавру, на Керженец, на Оку, но более всего на Волгу, в Ярославль, под Кострому, в Нижний Новгород, Юрьевец, в Болгары под Казанью и Жигули. Волжские просторы произвели на него огромное впечатление.

Некоторые из его картин, связанных с образом Волги, имеют поистине масштабный, эпический характер. Прежде всего, это полотна 1870-1871-х годов, на которых великая река является как бы олицетворением "убогой и обильной, забитой и всесильной" Руси. В одних из этих работ просторы полноводной реки, заволжские дали, увиденные словно с высоты птичьего полета, призывают зрителя проникнуться вольным духом, чувством полноты жизненных сил.

"Разлив Волги под Ярославлем", 1871

"Печерский монастырь на Волге под Нижним Новгородом", 1871

В иных красота природы омрачается неизбывной памятью о рабской доле народа, и в "музыке" работ Саврасова слышится протяжный стон бурлацкой ватаги, тянущей барку; сгущается над Волгой мгла грозового неба ("Волга", 1870-е, ГТГ).

Особенно масштабна начатая Саврасовым в 1870 году картина "Волга под Юрьевцем", за которую Алексей Кондратьевич весной 1871 года был удостоен первой премии на конкурсе Московского общества любителей художеств.

С Поволжьем было связано и создание главной картины Саврасова "Грачи прилетели" (ГТГ).

В конце 1870 года, вдохновленный впечатлениями от летней поездки на Волгу и получив (видимо, от Третьякова) заказ на исполнение "рисунков и картин зимнего пейзажа на Волге", Саврасов взял отпуск до первого мая и вместе с семьей надолго уехал в Ярославль. Сняв большую квартиру, они какое-то время вели счастливую, "тихую и сосредоточенную" жизнь в старинном живописном приволжском городе.

Приподнятое состояние духа, в котором находился художник (об этом он писал Герцу и Третьякову), было внезапно нарушено трагическими событиями: в феврале умерла новорожденная дочка (уже третий умерший ребенок Саврасовых), тяжело заболела жена. О глубине горестных переживаний живописца свидетельствуют исполненные им в это время на ярославском кладбище изображения могилы дочери.

И все-таки именно ранней весной 1871 года под влиянием помогающего преодолеть страдания "врачующего простора", красоты вечно обновляющейся, воскресающей природы, под кистью Саврасова рядом с исполненными душевной боли этюдами появляются подготовительные работы к картине "Грачи прилетели".

Наконец в конце 1871 года картина "Грачи прилетели" предстала перед посетителями первой выставки Товарищества передвижных художественных выставок, одним из учредителей и членом правления которого стал Саврасов.

Искомое художником единство рисунка и живописи, состояния природы и строя чувств и при этом удивительная естественность и непосредственность выражения были достигнуты в картине в полной мере. Не случайно изображение простого, знакомого типичнейшего для России ландшафта и из года в год повторяющегося состояния природы было воспринято чуткими современниками как нечто совершенно новое, как откровение.

К началу 1870-х годов уже появились замечательные полотна других пейзажистов-реалистов: "лесного богатыря" Ивана Шишкина, импульсивного Федора Васильева, внимательного Михаила Клодта, талантливого ученика Рабуса и Саврасова Льва Каменева, молодого "светописца" Архипа Куинджи. И все-таки Иван Николаевич Крамской, лидер передвижников и один из глубочайших ценителей русского искусства, в одном из писем к Васильеву не случайно ставил на первое место именно Саврасова, отмечая, что в работах других художников есть "деревья, вода и даже воздух, но душа есть только в "Грачах".

Семидесятые годы прошлого столетия стали для Саврасова периодом высшего творческого расцвета. Словно обретя в работе над волжскими пейзажами и "Грачами..." новое важное знание о жизни и живописи, он создал в это десятилетие множество замечательных пейзажей, заражая своим вдохновением и своих воспитанников по Училищу живописи, ваяния и зодчества.

Большая часть его работ этого времени по-прежнему проникнута пафосом открытия красоты и поэзии самых, казалось бы, скромных и привычных картин жизни родной природы. Их образно-эмоциональный строй поистине многообразен. В самом выборе сюжетов ярко сказался проникновенный лиризм мировосприятия Саврасова. Приветливые многоцветные радуги; омытые дождем, сияющие на солнце заливные луга; плакучие ивы, склонившиеся у заросших прудов; утренние и вечерние зори; покрытые пушистым инеем, "очарованные" зимние леса; скромные деревенские околицы; стаи перелетных птиц над сжатыми полями - таковы любимые сюжеты художника, мечтавшего о светлом и одухотворенном согласии человека и природы.

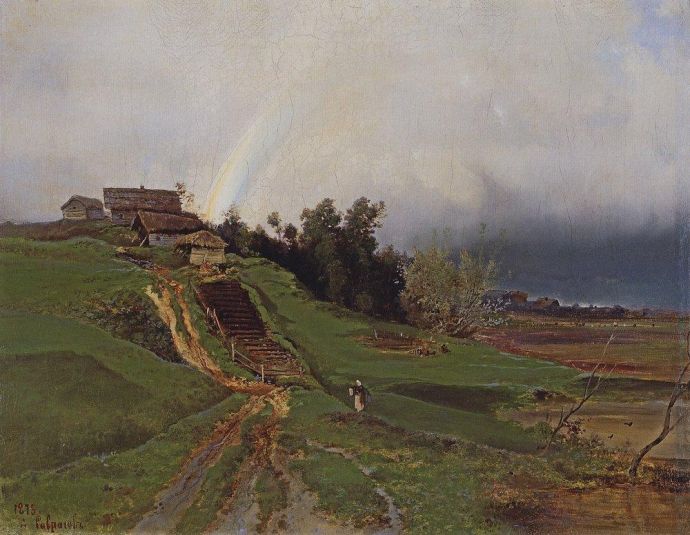

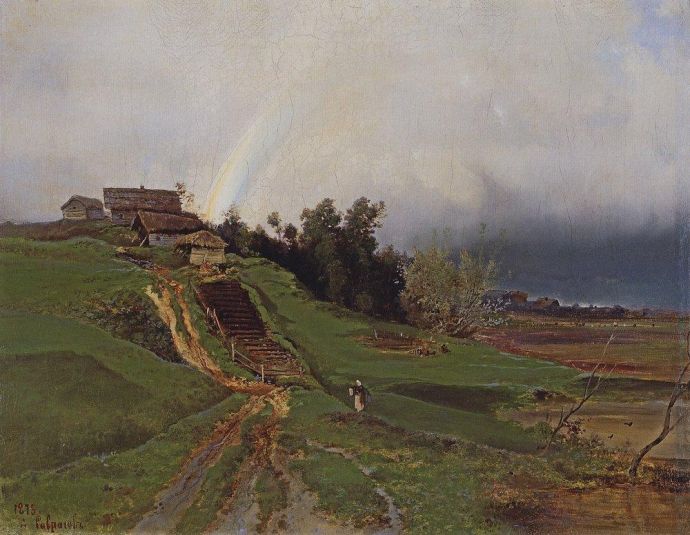

Несомненно, что искусству Саврасова, самому его отношению к природе присуща своеобразная религиозность. И проявлялась она отнюдь не только в картинах с изображением возносящих к небу шатры и главы монастырей, церквей и колоколен. В самих композиционно-образных принципах саврасовских работ ощущается особая интенсивность его чувства универсальных сил бытия, связи лучшего на земле и в душе человека с небом и льющимся с него светом. Не случайно столь часто, едва ли не в большинстве работ, Саврасов с удивительным разнообразием - каждый раз по-новому, в неповторимом ключе - выдвигал на первый план выразительнейший, но не всегда осознаваемый нами во всей его значительности художественный образ: чистое отражение, повторение неба в воде. То в луже на размытой дождем дороге заблестит пробившийся сквозь тучи луч солнца

"Проселок", 1873, ГТГ,

то в ночной тишине среди унылых равнин отразится в топком болоте таинственный золотистый свет луны

"Лунная ночь. Болото", 1870, Серпуховской историко-художественный музей),

то широкий окоем весеннего половодья принимает в себя золото и лазурь яркого утра, и тянущиеся к солнцу ветви берез отражаются в голубой воде ("Весна", 1870-е, ГТГ). Этот смысл замечательно передан в одном из саврасовских шедевров - картине "Радуга" (1875, ГРМ).

Запечатлев стоящую на пригорке деревушку, к которой от реки поднимается тропинка с выложенной по склону лесенкой, художник вложил в изображение влажного бархата зеленой травы, пробивающегося сквозь тучи солнечного света и нежной, как бы тающей радуги столько любви и поэзии, что обычный деревенский мотив воспринимается как образ некоей "лествицы", приглашающей к духовному восхождению, приобщению к светлым силам "божьего мира". Близка "Радуге" по образному смыслу и картина "У ворот монастыря" (1875, ГРМ).

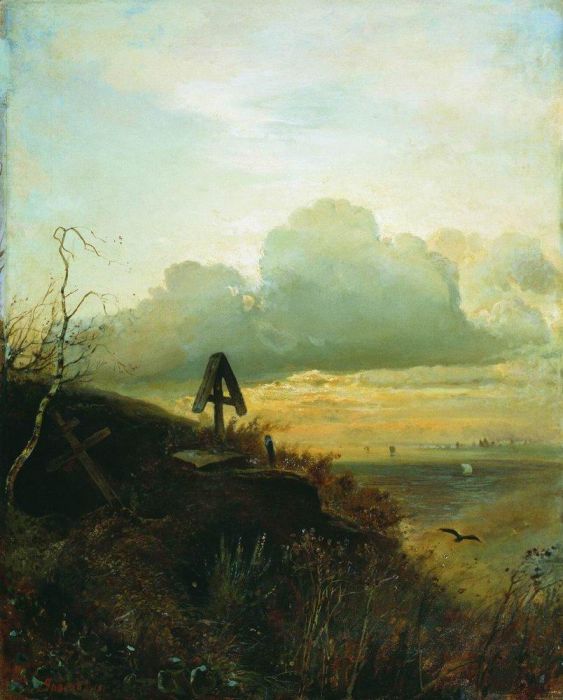

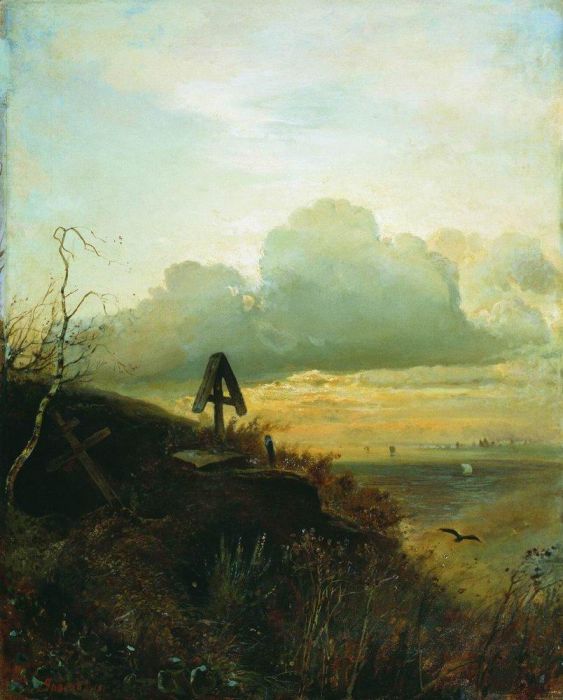

Среди работ Саврасова 1870-х годов есть и глубоко драматические образы, отразившие скорбные размышления художника о краткости жизни, сиротливом одиночестве любящего сердца. Такова элегическая картина "Могила на Волге" (1874).

Многие произведения Саврасова можно подолгу с удовольствием рассматривать. Художник с любовью изображает и нехитрые предметы крестьянского быта, и кур, ворон, сидящих на заборах с развешанным бельем и крынками. Это трогательное внимание к подробностям жизни природы и поразительная способность к передаче малейших оттенков весеннего настроения замечательно воплощены Саврасовым в работе "Дворик. Зима" (1870-е, ГТГ).

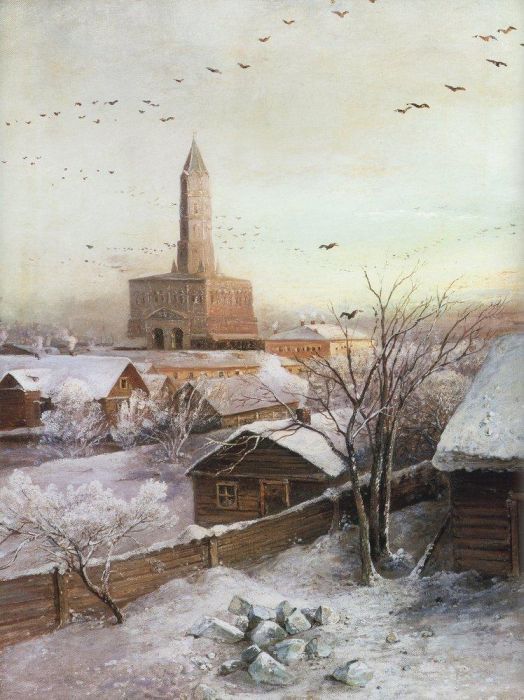

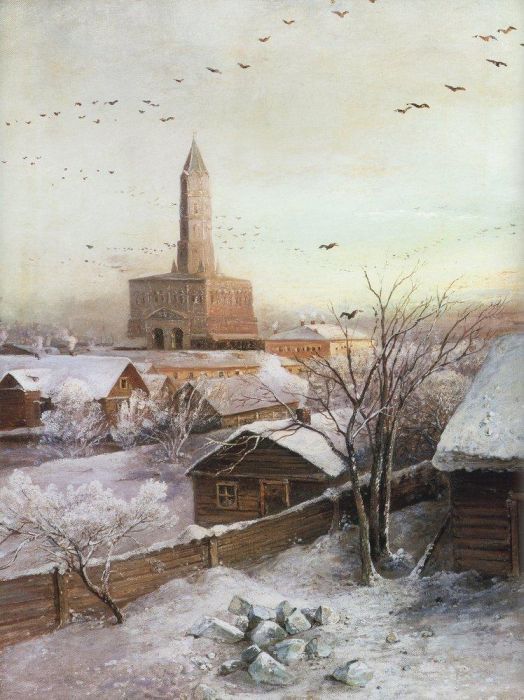

Особую линию в творчестве Саврасова 1870-х годов представляют его городские, московские пейзажи. Вместе с созданными им изображениями ближних окрестностей родного города они представляют собой уникальную страницу отечественного художественного "москвоведения", ибо, в отличие от произведений большинства других живописцев, несут в себе поэтическое чувство связи архитектуры древней столицы и природы.

К лучшим московским пейзажам XIX века относится и картина "Сухарева башня" (1872, Государственный Исторический музей, Москва), написанная Саврасовым к двухсотлетию со дня рождения Петра I.

Остроконечное здание ныне разрушенного памятника истории и архитектуры изображено Саврасовым ранней весной.

Все эти работы, наверное, видели и ученики Саврасова, преподавательская деятельность которого именно в 1870-е годы была особенно успешной и плодотворной. Именно Саврасов сумел помочь лучшим русским художникам нового поколения обрести себя, увидеть новые горизонты развития искусства.

К концу 1870-х годов в творчестве Саврасова наметился некоторый спад. Он реже выставлялся, работал все более неровно. Пришли болезни, ухудшилось зрение. Дала трещину, а затем и вовсе распалась когда-то счастливая семейная жизнь. Мертвящее влияние оказали и постоянно недоброжелательное отношение академического начальства, непонимание сокровенных качеств искусства Саврасова многими критиками. Особенно усугубился трагизм положения Саврасова после 1882 года, когда он вскоре после смерти "прикрывавшего" его Перова был уволен из училища и, лишенный казенной квартиры, житейски неустроенный, оказался в стороне от художественной жизни.

Волков И. П. Портрет художника А.К.Саврасова

Сохранилось немало свидетельств постепенного превращения интеллигентнейшего, деликатнейшего живописца в почти безвольного алкоголика, отдающего написанные не всегда верной рукой пейзажи чуть ли не за штоф "горячительной". К началу 1890-х годов Саврасов сменил немало временных пристанищ. Он жил в самых дешевых меблированных комнатах, гостиницах и чуть ли не в трущобах. У него появилась новая гражданская жена, Евдокия Михайловна Моргунова, дети.

Евдокия Михайловная Моргунова, гражданская жена художника

Семья жила впроголодь. Старые друзья, в частности Третьяков, старались помочь художнику, но без особых результатов.

В самом деле, до конца своего жизненного и творческого пути Саврасов был по-прежнему чуток к красоте природы. Конечно, среди его работ 1880-1890-х годов есть немало скороспелых, для заработка написанных пейзажей. И все-таки до конца дней он создавал и новые замечательные произведения. Часто - это вариации на темы, уже встречавшиеся в его творчестве, особенно любимые художником весенние мотивы. Правда, они нередко окрашены в невеселые, драматические, сумеречные тона.

Но есть в его позднем творчестве и "улыбающиеся" работы, по-прежнему показывающие нам Саврасова-поэта, способного всей душой предаваться радости "весны света", обновления природы.

"Вид на село Покровское-Фили", 1893, ГТГ

"Весна. Огороды", 1893, Пермская государственная картинная галерея.

В последние годы жизни Саврасов, прекрасный рисовальщик, особенно много и успешно работал в графике. В 1894 году при содействии близких ему людей был издан альбом рисунков, приуроченный к пятидесятилетию творческой жизни художника. Графические работы этого периода отличают особая, необычная, опережающая время раскованность и смелость использования самых различных выразительных средств, обращение к новым для художника техникам.

А. К. Саврасов

26 сентября 1897 года Саврасов скончался во 2-й Московской городской больнице.

Источник

Очень часто можно услышать утверждения о том, что Саврасов – спившийся художник-неудачник, написавший только одну-единственную хорошую картину, к повторению которой не раз возвращался. И постоянно у меня возникает желание не то чтобы доказать обратное, но хотя бы поспорить по этому поводу. Согласиться, что «Грачи прилетели» - вершина творчества Саврасова, но отнюдь не единственная хорошая картина, написанная художником, что его живописное и графическое наследие составляет где-то около трехсот работ, что при печальном конце в его жизни было и немало взлетов. И порассуждать о том, что без опыта и примера Саврасова не было бы прекрасных пейзажей Левитана.

Перов В. Г. Портрет художника А.К.Саврасова

Алексей Кондратьевич Саврасов родился 12 (24) мая 1830 года в Москве в семье небогатого торговца-галантерейщика, жившего в Гончарной слободе на Швивой горке. Детские годы Алексея прошли в основном в заповедных уголках Замоскворечья. Влечение к искусству пробудилось рано, но путь в большое искусство оказался нелегким.

В 1844 году Алексей поступает в Московское училище живописи и ваяния (МУЖВ). В "московской академии" царил демократический дух. Однако в том же, 1844 году, Алексей, по-видимому, из-за болезни матери, был вынужден прекратить учебу. И только в 1848 году, благодаря помощи учеников МУЖВ и преподавателя Карла Рабуса, а также просвещенного обер-полицмейстера Москвы генерал-майора И.Д. Лужина, он смог продолжить образование в пейзажном и перспективном классе училища, возглавлявшемся Рабусом. Более тридцати пяти лет проведет Саврасов в училище живописи, ваяния и зодчества.

Становление художника происходило очень быстро. Уже в 1848 году был отмечен в отчете Московского художественного общества как ученик, "представивший лучшие эскизы".

В следующем, 1849 году он по совету Рабуса и на средства мецената И.В. Лихачева совершил поездку на Украину, результатом которой стал ряд работ, заставивших критиков говорить о молодом живописце как о надежде русского искусства. А еще через год Совет Московского художественного общества счел его мастерство достаточно зрелым для завершения обучения и получения звания художника, присвоенного Саврасову за "Вид Московского Кремля при лунном освещении" (1850, частное собрание, Москва) и "Камень в лесу у Разлива" (1850, ГТГ).

Способность молодого художника бережно и вдумчиво осваивать традиции предшественников-романтиков и в то же время развивать их в направлении к большей естественности, безыскусности, реалистичности ярко проявилась и в работах следующего, 1851 года "Перед грозой, В усадьбе" (частное собрание, Москва) и особенно "Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду" (ГТГ).

В 1852 году Саврасов вновь побывал на Украине. По большей части это виды "чудного приволья", открытых пространств, расстилающихся под высоким, ясным, золотистым у горизонта небом ("Степь днем", ГРМ;"Украинский вид", ГТГ).

"Степь днем"

Очевидная незаурядность работ Саврасова, экспонировавшихся в 1854 году на выставке в МУЖВ, привлекла внимание и "августейших" любителей искусства. Великая княгиня Мария Николаевна (президент Академии художеств) приобрела его картину "Степь с чумаками вечером"

и предложила отправиться "для написания видов с натуры" в ее загородную резиденцию Сергиевка, находившуюся между Петергофом и Ораниенбаумом. Исполненные там картины "Морской берег в окрестностях Ораниенбаума" (1854, частное собрание, Санкт-Петербург)

и "Вид в окрестностях Ораниенбаума" (1854, ГТГ)

оказались настолько удачными, что осенью того же года Совет Академии присвоил за них 24-летнему художнику звание академика.

В 1857 году в жизни Саврасова произошли важные изменения. Он женился на Софье Карловне Герц, сестре его соученика и приятеля Константина Герца и искусствоведа Карла Герца, одного из просвещеннейших людей Москвы, основателя кафедры истории искусства в Московском университете.

Софья Карловна Саврасова, урожденная Герц

Тогда же ему было предложено сменить умершего Рабуса на должности руководителя пейзажного класса училища, которое он еще недавно закончил.

Новый период его жизни и творчества совпал по времени с "эпохой реформ", наступившей в России вскоре после смерти Николая I и поражения России в Крымской войне. Менялись философские основы и историко-художественные ориентиры творчества. В живописи стал особенно актуальным критически заостренный реалистический бытовой жанр, получивший особое развитие в Москве, прежде всего - в творчестве Василия Перова. Все это по-своему отразилось и в творчестве, преподавательской и общественной деятельности Саврасова. В "эпоху реформ" он был уже вполне зрелым, самостоятельно мыслящим и ищущим новые пути художником. К сожалению, до нас дошло совсем немного его работ конца 1850-х - начала 1860-х годов. Но все они (по большей части исполненные под Москвой, близ Архангельского и Мазилова) свидетельствуют о поисках новой меры приближения к реальному "быту" природы. В то же время, подробно фиксируя многообразные формы трав и деревьев, добиваясь "портретной" достоверности изображений уголков Подмосковья, Саврасов не утрачивает "теплоты" и поэтичности мировосприятия

"Летний пейзаж с дубами", 1859

"Летний пейзаж с мельницей", 1859

"Пейзаж с дубами и пастушком",1860

Особым чувством меры и вкусом отличается написанный на основе подмосковных впечатлений "Пейзаж с рекой и рыбаком" (1859) - один из лучших в творчестве Саврасова и во всей русской живописи того времени.

Удивительно мелодичный по рисунку, тонкий и богатый по цветовому строю, он полон "как бы хрустальной" тишины, проникнут чувством покоя и красоты бытия.

В "эпоху реформ" Саврасов стал одной из центральных фигур художественной жизни Москвы.

А.К.Саврасов

Среди его близких друзей и знакомых в 1860-е годы мы видим виднейших писателей, художников искусствоведов и меценатов Москвы, которые, по воспоминаниям современника, нередко собирались в уютном саврасовском доме "на чашку чая" и "вели оживленные беседы об искусстве, читали литературные новинки, спорили по вопросам, волновавшим в то время русское общество". В 1862 году Саврасову была предоставлена возможность на средства МОЛХа поехать на открывшуюся в Лондоне Всемирную выставку и посетить другие европейские страны: Данию, Францию и Швейцарию.

Эта и следующая, состоявшаяся в 1867 году, поездки на Запад по-своему наглядно выявили широту и значительность эстетических вкусов Саврасова. Его европейские пейзажи обнаруживают пристальное внимание к западным "образцам" и в то же время выгодно отличаются от многих модных в то время изображений величественных горных ландшафтов "в духе Калама".

"Вид в Швейцарских Альпах", 1862, ГТГ

"Озеро в горах Швейцари", 1866, ГРМ

К этапным произведениям этого времени относится картина "Пейзаж с избушкой" (1866).

На первый взгляд разработанный в ней мотив может показаться малопривлекательным для пейзажиста: низкая изба под соломенной кровлей с прилегающим крытым двором. На луговине перед домом лежит собака, гуляют куры, на крышу избы взлетел рыжий петух. Простой, почти убогий мотив. И в то же время работа настолько человечна, что невольно вспоминаются слова Чехова о способности Левитана (любимого ученика Саврасова) написать деревню, "серенькую, жалконькую, затерянную, ... но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя".

К лучшим пейзажам, исполненным Саврасовым в 1860-е годы, относится и "Сельский вид" (1867, ГТГ), отличающийся особым богатством пространственного и живописного решения.

Живописная система Саврасова приобрела здесь новые и весьма важные для дальнейшего его развития качества: особую светоносность и непосредственную эмоциональность цветового строя и фактуры. Венчает поиски Саврасова 1860-х годов картина "Лосиный остров в Сокольниках" (1869, ГТГ).

С начала 1870-х годов в творчество Саврасова вошли новые темы и образы. Если ранее он работал в основном близ Москвы, то теперь постоянно совершал поездки в провинцию: в Троице-Сергиеву лавру, на Керженец, на Оку, но более всего на Волгу, в Ярославль, под Кострому, в Нижний Новгород, Юрьевец, в Болгары под Казанью и Жигули. Волжские просторы произвели на него огромное впечатление.

Некоторые из его картин, связанных с образом Волги, имеют поистине масштабный, эпический характер. Прежде всего, это полотна 1870-1871-х годов, на которых великая река является как бы олицетворением "убогой и обильной, забитой и всесильной" Руси. В одних из этих работ просторы полноводной реки, заволжские дали, увиденные словно с высоты птичьего полета, призывают зрителя проникнуться вольным духом, чувством полноты жизненных сил.

"Разлив Волги под Ярославлем", 1871

"Печерский монастырь на Волге под Нижним Новгородом", 1871

В иных красота природы омрачается неизбывной памятью о рабской доле народа, и в "музыке" работ Саврасова слышится протяжный стон бурлацкой ватаги, тянущей барку; сгущается над Волгой мгла грозового неба ("Волга", 1870-е, ГТГ).

Особенно масштабна начатая Саврасовым в 1870 году картина "Волга под Юрьевцем", за которую Алексей Кондратьевич весной 1871 года был удостоен первой премии на конкурсе Московского общества любителей художеств.

С Поволжьем было связано и создание главной картины Саврасова "Грачи прилетели" (ГТГ).

В конце 1870 года, вдохновленный впечатлениями от летней поездки на Волгу и получив (видимо, от Третьякова) заказ на исполнение "рисунков и картин зимнего пейзажа на Волге", Саврасов взял отпуск до первого мая и вместе с семьей надолго уехал в Ярославль. Сняв большую квартиру, они какое-то время вели счастливую, "тихую и сосредоточенную" жизнь в старинном живописном приволжском городе.

Приподнятое состояние духа, в котором находился художник (об этом он писал Герцу и Третьякову), было внезапно нарушено трагическими событиями: в феврале умерла новорожденная дочка (уже третий умерший ребенок Саврасовых), тяжело заболела жена. О глубине горестных переживаний живописца свидетельствуют исполненные им в это время на ярославском кладбище изображения могилы дочери.

И все-таки именно ранней весной 1871 года под влиянием помогающего преодолеть страдания "врачующего простора", красоты вечно обновляющейся, воскресающей природы, под кистью Саврасова рядом с исполненными душевной боли этюдами появляются подготовительные работы к картине "Грачи прилетели".

Наконец в конце 1871 года картина "Грачи прилетели" предстала перед посетителями первой выставки Товарищества передвижных художественных выставок, одним из учредителей и членом правления которого стал Саврасов.

Искомое художником единство рисунка и живописи, состояния природы и строя чувств и при этом удивительная естественность и непосредственность выражения были достигнуты в картине в полной мере. Не случайно изображение простого, знакомого типичнейшего для России ландшафта и из года в год повторяющегося состояния природы было воспринято чуткими современниками как нечто совершенно новое, как откровение.

К началу 1870-х годов уже появились замечательные полотна других пейзажистов-реалистов: "лесного богатыря" Ивана Шишкина, импульсивного Федора Васильева, внимательного Михаила Клодта, талантливого ученика Рабуса и Саврасова Льва Каменева, молодого "светописца" Архипа Куинджи. И все-таки Иван Николаевич Крамской, лидер передвижников и один из глубочайших ценителей русского искусства, в одном из писем к Васильеву не случайно ставил на первое место именно Саврасова, отмечая, что в работах других художников есть "деревья, вода и даже воздух, но душа есть только в "Грачах".

Семидесятые годы прошлого столетия стали для Саврасова периодом высшего творческого расцвета. Словно обретя в работе над волжскими пейзажами и "Грачами..." новое важное знание о жизни и живописи, он создал в это десятилетие множество замечательных пейзажей, заражая своим вдохновением и своих воспитанников по Училищу живописи, ваяния и зодчества.

Большая часть его работ этого времени по-прежнему проникнута пафосом открытия красоты и поэзии самых, казалось бы, скромных и привычных картин жизни родной природы. Их образно-эмоциональный строй поистине многообразен. В самом выборе сюжетов ярко сказался проникновенный лиризм мировосприятия Саврасова. Приветливые многоцветные радуги; омытые дождем, сияющие на солнце заливные луга; плакучие ивы, склонившиеся у заросших прудов; утренние и вечерние зори; покрытые пушистым инеем, "очарованные" зимние леса; скромные деревенские околицы; стаи перелетных птиц над сжатыми полями - таковы любимые сюжеты художника, мечтавшего о светлом и одухотворенном согласии человека и природы.

Несомненно, что искусству Саврасова, самому его отношению к природе присуща своеобразная религиозность. И проявлялась она отнюдь не только в картинах с изображением возносящих к небу шатры и главы монастырей, церквей и колоколен. В самих композиционно-образных принципах саврасовских работ ощущается особая интенсивность его чувства универсальных сил бытия, связи лучшего на земле и в душе человека с небом и льющимся с него светом. Не случайно столь часто, едва ли не в большинстве работ, Саврасов с удивительным разнообразием - каждый раз по-новому, в неповторимом ключе - выдвигал на первый план выразительнейший, но не всегда осознаваемый нами во всей его значительности художественный образ: чистое отражение, повторение неба в воде. То в луже на размытой дождем дороге заблестит пробившийся сквозь тучи луч солнца

"Проселок", 1873, ГТГ,

то в ночной тишине среди унылых равнин отразится в топком болоте таинственный золотистый свет луны

"Лунная ночь. Болото", 1870, Серпуховской историко-художественный музей),

то широкий окоем весеннего половодья принимает в себя золото и лазурь яркого утра, и тянущиеся к солнцу ветви берез отражаются в голубой воде ("Весна", 1870-е, ГТГ). Этот смысл замечательно передан в одном из саврасовских шедевров - картине "Радуга" (1875, ГРМ).

Запечатлев стоящую на пригорке деревушку, к которой от реки поднимается тропинка с выложенной по склону лесенкой, художник вложил в изображение влажного бархата зеленой травы, пробивающегося сквозь тучи солнечного света и нежной, как бы тающей радуги столько любви и поэзии, что обычный деревенский мотив воспринимается как образ некоей "лествицы", приглашающей к духовному восхождению, приобщению к светлым силам "божьего мира". Близка "Радуге" по образному смыслу и картина "У ворот монастыря" (1875, ГРМ).

Среди работ Саврасова 1870-х годов есть и глубоко драматические образы, отразившие скорбные размышления художника о краткости жизни, сиротливом одиночестве любящего сердца. Такова элегическая картина "Могила на Волге" (1874).

Многие произведения Саврасова можно подолгу с удовольствием рассматривать. Художник с любовью изображает и нехитрые предметы крестьянского быта, и кур, ворон, сидящих на заборах с развешанным бельем и крынками. Это трогательное внимание к подробностям жизни природы и поразительная способность к передаче малейших оттенков весеннего настроения замечательно воплощены Саврасовым в работе "Дворик. Зима" (1870-е, ГТГ).

Особую линию в творчестве Саврасова 1870-х годов представляют его городские, московские пейзажи. Вместе с созданными им изображениями ближних окрестностей родного города они представляют собой уникальную страницу отечественного художественного "москвоведения", ибо, в отличие от произведений большинства других живописцев, несут в себе поэтическое чувство связи архитектуры древней столицы и природы.

К лучшим московским пейзажам XIX века относится и картина "Сухарева башня" (1872, Государственный Исторический музей, Москва), написанная Саврасовым к двухсотлетию со дня рождения Петра I.

Остроконечное здание ныне разрушенного памятника истории и архитектуры изображено Саврасовым ранней весной.

Все эти работы, наверное, видели и ученики Саврасова, преподавательская деятельность которого именно в 1870-е годы была особенно успешной и плодотворной. Именно Саврасов сумел помочь лучшим русским художникам нового поколения обрести себя, увидеть новые горизонты развития искусства.

К концу 1870-х годов в творчестве Саврасова наметился некоторый спад. Он реже выставлялся, работал все более неровно. Пришли болезни, ухудшилось зрение. Дала трещину, а затем и вовсе распалась когда-то счастливая семейная жизнь. Мертвящее влияние оказали и постоянно недоброжелательное отношение академического начальства, непонимание сокровенных качеств искусства Саврасова многими критиками. Особенно усугубился трагизм положения Саврасова после 1882 года, когда он вскоре после смерти "прикрывавшего" его Перова был уволен из училища и, лишенный казенной квартиры, житейски неустроенный, оказался в стороне от художественной жизни.

Волков И. П. Портрет художника А.К.Саврасова

Сохранилось немало свидетельств постепенного превращения интеллигентнейшего, деликатнейшего живописца в почти безвольного алкоголика, отдающего написанные не всегда верной рукой пейзажи чуть ли не за штоф "горячительной". К началу 1890-х годов Саврасов сменил немало временных пристанищ. Он жил в самых дешевых меблированных комнатах, гостиницах и чуть ли не в трущобах. У него появилась новая гражданская жена, Евдокия Михайловна Моргунова, дети.

Евдокия Михайловная Моргунова, гражданская жена художника

Семья жила впроголодь. Старые друзья, в частности Третьяков, старались помочь художнику, но без особых результатов.

В самом деле, до конца своего жизненного и творческого пути Саврасов был по-прежнему чуток к красоте природы. Конечно, среди его работ 1880-1890-х годов есть немало скороспелых, для заработка написанных пейзажей. И все-таки до конца дней он создавал и новые замечательные произведения. Часто - это вариации на темы, уже встречавшиеся в его творчестве, особенно любимые художником весенние мотивы. Правда, они нередко окрашены в невеселые, драматические, сумеречные тона.

Но есть в его позднем творчестве и "улыбающиеся" работы, по-прежнему показывающие нам Саврасова-поэта, способного всей душой предаваться радости "весны света", обновления природы.

"Вид на село Покровское-Фили", 1893, ГТГ

"Весна. Огороды", 1893, Пермская государственная картинная галерея.

В последние годы жизни Саврасов, прекрасный рисовальщик, особенно много и успешно работал в графике. В 1894 году при содействии близких ему людей был издан альбом рисунков, приуроченный к пятидесятилетию творческой жизни художника. Графические работы этого периода отличают особая, необычная, опережающая время раскованность и смелость использования самых различных выразительных средств, обращение к новым для художника техникам.

А. К. Саврасов

26 сентября 1897 года Саврасов скончался во 2-й Московской городской больнице.

Источник

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |