-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

гармоничное пространство древние славяне единый народ живая земля живопение звуколадие здрава здравомыслие искусство жизни истоки руси как музыка влияет на человека как найти свою любовь мировосприятие славян мужчина и женщина народная песня правильные отношения предназначение и рок природолюбие родолад русский язык

-Постоянные читатели

-Статистика

«Напутное Слово» Владимира Даля |

"Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный!"

/В.И.Даль/

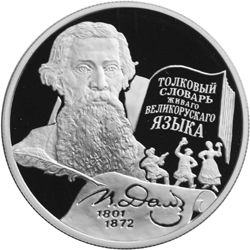

Сего дня имею охоту чуток рассказать о своём земляке — Владимире Дале, его взглядах, изложенных в авторских высказываниях и статьях. Человек этот был далеко незаурядный, его разносторонности, скурпулёзности и трудолюбию, нам, ныне здравствующим, следует тщательно и ежедневно учиться, постепенно приближаясь к блистательному совершенству и становясь знатоком Своего Дела.

Владимир Иванович Даль родился 22 ноября 1801 г. в Луганске. Известен как выдающийся лексикограф, этнограф, врач, морской офицер, инженер, зоолог, публицист, а в первую очередь — как автор «Толкового словаря живаго великорускаго языка», который в полувековой(!) продолжительности собирал по необъятным просторам Матушки-Руси материал для своего главного в жизни Труда.

Приступая к изданию своего детища Далю, не желавшему, чтобы в словаре остались опечатки, потребовалось четырнадцать корректур (обычно в издательской практике обходятся двумя, редко — тремя корректурами). Четырнадцать раз прочитать две с половиной тысячи печатных страниц! И всё это сделал один человек, у которого не было даже технических помощников, не говоря уже о технических средствах (ведь в то время ещё не существовало даже печатной машинки)...

О СЛОВАРЕ И ЕГО АВТОРЕ

(извлечения из предисловия к шестому изданию)

«Толковый словарь живаго великорускаго языка» Владимира Ивановича Даля — явление исключительное и, в некотором роде, единственное. Он своеобразен не только по замыслу, но и по выполнению. Другого подобного труда лексикография не знает. Создатель его не был языковедом по специальности. О себе и своём словаре В.И.Даль говорит: «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого руского языкa». Выдающийся знаток руского слова, В.И.Даль был чутким ценителем и заботливым собирателем руской речи в самых многообразных её проявлениях: меткая самобытная пословица, поговорка, загадка, сказка находили в нём внимательного собирателя и бережного хранителя. Отсюда и та необыкновенная полнота, с которой отражается народное речевое творчество в составленном им словаре.

Родился В.И.Даль 10 (22) ноября 1801 года, умер 22 сентября (4 октября) 1872 года. Пятьдесят три года он собирал, составлял и совершенствовал свой словарь. Начав работу юношей, он продолжал её до самой смерти. В «Автобиографической заметке» он вспоминает: «3 марта 1819 года... мы выпущены в мичмана, и я по желанию написан в Чёрное море в Николаев. На этой первой поездке моей по Руси я положил бессознательно основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотоле не слышал». А за неделю до смерти, прикованный болезнью к постели, В.И.Даль поручает дочери внести в рукопись словаря, второе издание которого он готовил, четыре новых слова, услышанных им от прислуги. В.И.Даль обладал исключительным интересом к народному языку, творчеству и быту, а личная судьба его сложилась так, что ему пришлось побывать в различных частях обширного Российского государства, прийти в тесное соприкосновение с многочисленными и разнообразными представителями нашего народа, по преимуществу крестьянства. В.И.Даль родился в городе Луганске в семье врача, его детство прошло в Николаеве, откуда тринадцати лет он переехал учиться в петербургский Морской корпус. По окончании учебного заведения, получив первый офицерский чин, В. И. Даль около пяти лет прослужил во флоте, сначала на Чёрном, а потом на Балтийском морях. Не обладая подходящим для морской службы здоровьем, В.И.Даль, отслужив обязательный для воспитывавшегося на казённый счёт в военно-учебном заведении срок, вышел в отставку и поступил в Дерптский университет на медицинский факультет. В 1829 году он выдержал экзамен, защитил диссертацию и был направлен врачом в действующую армию в Турцию, затем участвовал в войне 1831 года с Польшей, а в 1832 году был переведён в Петербург на должность ординатора военно-сухопутного госпиталя. Но через год он снова переменил профессию и поступил чиновником особых поручений к оренбургскому губернатору. Новое служебное поприще потребовало от В.И.Даля частых и больших разъездов по краю и дало ему возможность узнать естественные и этнографические богатства далёкой и новой для него окраины России. Кипучая и деятельная натура Даля не ограничивается в эту пору собиранием материалов по языку и народной словесности. В.И.Даль вступает в живую связь с Академией наук, её отделением (классом — по тогдашней терминологии) естественных наук, посылает для пополнения коллекций Академии разнообразные экспонаты, характеризующие естественные богатства и природу Оренбургского края. Отмечая эту общественную деятельность В. И. Даля, Академия наук выбирает его 21 декабря 1838 года своим членом-корреспондентом. В ответ на это избрание в письме на имя непременного секретаря Академии наук П.Н.Фуса Даль с обычной для него скромностью в оценке своих трудов писал: «Не пользуясь достаточным учёным образованием, чтобы отличиться в какой-либо отрасли наук самостоятельными трудами, я сочту себя счастливым, если буду в состоянии способствовать сколько-нибудь учёным исследователям доставлением запасов или предметов для их общеполезных занятий». В 1841 году В.И.Даль опять в Петербурге, служит крупным министерским чиновником, а в 1849 году его переводят в Нижний Новгород управляющим удельной конторой. Десять лет Даль пробыл на этой должности, и лишь с 1859 года, выйдя в отставку и поселившись в Москве, он получает возможность целиком отдаться завершению величайшего труда своей жизни — «Толкового словаря». В тридцатые годы имя Казака Луганского (литературный псевдоним В.И.Даля) получает широкую известность как популярного писателя из народного быта. Пушкин, высоко оценивая первый литературный опыт Даля — написанные им сказки — поощрял Даля продолжать в этом же роде. Белинский был высокого мнения о таланте Даля. Но чем бы В.И.Даль ни занимался, он прежде всего оставался собирателем языкового и этнографического материала. В результате у него скопились огромные запасы слов, выражений, пословиц, поговорок, сказок, песен и других произведений народной словесности и возникло желание упорядочить эти материалы и обнародовать их. В.И.Даль попытался предложить свои «запасы», а вместе с ними и себя для разработки этих запасов в распоряжение «императорской» Академии наук, но это предложение не было принято. Оставалось на выбор: или забросить то, что собиралось не один десяток лет, или на свой страх и риск приступить к обработке материалов, пользуясь лишь нравственной поддержкой энтузиастов-единомышленников. В.И.Даль пошёл вторым путём. В результате и возник четырёхтомный словарь, который позже стал справедливо называться «Далев словарь» и по праву занял почётное и прочное место в истории руской культуры.

В.И.Даль горячо сетовал на отрыв книжно-письменного языка его времени от народной основы, от живого руского языка, на обильное засорение книжной речи «чужесловами», то есть словами, заимствованными из западноевропейских языков. «Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный», — писал В. И. Даль. Составляемый им словарь, по его замыслу, должен был ответить этой задаче. Автор-составитель понимал, что путь преобразования литературного языка долгий и сложный, посильный лишь грядущим поколениям писателей и учёных. Свою роль он осознавал как роль начинателя большого и важного дела. Убеждённая уверенность В.И.Даля в высоких достоинствах руского языка, в безграничной способности его к совершенствованию, в полной возможности своими национальными средствами выразить любую мысль не покидала его на протяжении всего творческого пути и определила характер составленного им словаря. Своим словарём и обильно введёнными в него материалами народной речи В.И.Даль стремился указать современникам средства народного обновления руского литературного языка XIX века. И, действительно, «Толковый словарь» Даля сыграл очень большую роль в подъёме интереса к живым говорам руского языка и к народной основе литературной речи.

Однако, В.И.Даль был оценён современниками лишь как практик-собиратель и составитель капитального словаря. За это ему была присуждена Академией наук Ломоносовская премия, за это он был выбран почётным академиком. Но обстоятельный и серьёзный разбор, которому подверг В.И.Даль выпущенный Академией наук «Опыт областного словаря», целый ряд критических замечаний, попутно высказанных им по поводу руской грамматики, руского правописания, и особенно диалектологические суждения В.И.Даля показывают, что по своему научному кругозору и уровню, во всяком случае в области лексикографии и диалектологии, он был не ниже многих признанных учёных, его современников. Мнение В.И.Даля о новом издании руского словаря, который проектировала Академия наук в 1854 году, показывает широту его лексикографических представлений наряду с их практичностью.

В.И.Даль не ошибался в той высокой оценке, какую он давал руской народной речи: «Живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной руской речи». Этот его завет неоспорим, и тот путь, которым шли и идут лучшие мастера художественного слова, создатели великой руской литературы, подтверждает правильность его мысли. В.И.Даль вовсе не считал обязательным переносить всё из народной речи в язык литературно-книжный. В этом отношении он совершенно недвусмысленно характеризует свой словарь как собрание материалов, которые подлежат переработке под пером писателя: «Я никогда и нигде не одобрял безусловно всего, без различия, что обязан был включить в словарь: выбор предоставлен писателю». Больше того, он предостерегает от внесения в литературную речь резко выраженных областных слов и оборотов, которые приводят к порче литературного языка, засорению его. «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решившиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, сам составитель словаря». Между этим заявлением и одной из попыток сближения литературного языка с народным, которую демонстрировал Даль Жуковскому за двадцать пять лет до того, существует заметная разница. Взгляды и вообще мировоззрение В.И.Даля, несомненно, эволюционировали, отчасти и под влиянием критики, которой они подвергались. В 1837 году, встретившись в Уральске с Жуковским, Даль представил ему образец двоякого способа выражения: общепринятого книжного и народного. Фраза на книжном языке имела такой вид: «Казак седлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть». На народном же — «Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить». В ответ на характеристику В.И.Далем народного способа изложения как более короткого и выразительного В.А.Жуковский заметил, что вторым способом можно говорить только с казаками и притом о близких им предметах. Справедливость ответа Жуковского, очевидно, побудила Даля к пересмотру своих убеждений. Во всяком случае, от крайностей он постепенно освобождался.

В.И.Даля глубоко волновал вопрос об иноязычных заимствованиях в руском литературном языке; в его высказываниях по этому поводу содержится немало и здравых мыслей, хотя в целом его теория явно неубедительна и носит путаный характер. В.И.Даль объявляет войну далеко не всем иноязычным словам, проникшим в руский язык: «Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из руского языка, мы больше стоим за руский склад и оборот речи, но к чему вставлять в каждую строчку: моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал, и сотни других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-руски? Разве: нравственный, подлинный, природа, художник, пещера... хуже? Нисколько, но дурная привычка ходить за рускими словами во французский и немецкий словарь делает много зла. Мы очень нередко видим, что писатели вставляют самым странным образом французское слово, явно против воли и желания своего только потому, что не могли вскорости найти руского, или даже не знали его — неужели и это хорошо и извинительно». Не всегда предложения В.И.Даля в отношении замены являются счастливой находкой и приемлемы; вряд ли кому-либо придёт в голову заменять иноязычное по происхождению слово пьедестал рекомендуемым Далем руским словом стояло, но самая идея замены ненужных иноязычных слов, особенно в области специальной научной и технической терминологии, близка нашему времени.

Когда В.И.Даль пишет: «читатели и писатели, надеюсь, согласятся, что между словами: сапог, кушак, журнал — и какими-нибудь газонами, кадаверами, кавернами, есть разница», — он стремится отграничить иноязычные заимствования, усвоенные под влиянием действительной нужды, с одной стороны, от заимствований под влиянием моды и слепого подражания — с другой. Реформатор-одиночка, мировоззрение которго было весьма близко к славянофилам, В.И.Даль всё время искал правильное решение вопроса об иностранных словах в руском языке. Современная Далю критика упрекала его в том, что он впадает в крайность, борясь с «чужесловами». В.И.Даль, видимо, сам ясно осознавал на что идёт, когда писал: «Во всяком новом деле крайности неизбежны; станется, что и тут было не без того. Но из крайности этой может выйти со временем что-нибудь путное, из посредственности же никогда и ничего не выйдет».

В.И.Даль не избегал иноязычных слов в своём словаре, справедливо считая: «От исключения из словаря чужих слов, их в обиходе, конечно, не убудет; а помещение их, с удачным переводом, могло бы иное пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка». Помещая «чужесловы» в своём словаре, он xoтел обезвредить их, вывести из употребления своеобразным приёмом: подбирая им замены и иногда создавая для этой цели новые слова. Далю казалось, что при возможности такого выбора отпадёт потребность в «чужесловах». Вступая на путь словотворчества, Даль не самообольщался: ему были ясны все трудности продвижения в жизнь нового слова по личному почину. «Переводы эти, — писал он, — многих соблазняют и вызывают глумление; признаемся, что на это пенять нельзя: где только, в применении малоизвестного слова, видна натяжка, а тем более во вновь образованном — погрешность против духа языка, там оно глядит рожном». В.И.Даль, конечно, был убеждён, что в его опытах не будет «погрешности против духа языка», что тщательно и стремился доказать, сердясь и негодуя, когда оставался непонятым. Слабая сторона позиции В. И. Даля была в другом: ему было чуждо понимание социальной природы языка. Изобретённые Далем слова: колозёмица, мироколица (атмосфера), небозём (горизонт), насылка (адрес), носохватка (пенсне), самотник (эгоист) и другие подобные не могли войти в практику живого речевого общения, оставаясь мёртвыми препаратами, так как они не были рождены «настоятельной нуждой в общении с другими людьми». Апелляция же к тому, что «чужесловы» не соответствуют «духу руского языка», не помогала.

Даль несколько раз высказывал убеждение, что «словарник не узаконитель, а раб языка; что есть — то он обязан собрать», но на деле он не остался на этой скромной позиции. Он пожелал быть не только собирателем, но и реформатором руского языка. И если его собирательская деятельность встречала полное сочувствие и одобрение современников, то его пуристические попытки осуждались неоднократно.

Долгий срок жизни знаменитого детища Даля свидетельствует о его выдающихся лексикографических достоинствах. Являясь одной из самых богатых сокровищниц человеческой речи, Словарь Даля навсегда останется классическим памятником литературы.

Рекомендации Словаря Даля как увлекательной и занимательной книги для чтения, советы воспользоваться таким полезным чтением делались неоднократно и разными авторами. Академик Грот, один из первых исследователей «Толкового словаря», вскоре после выхода книги писал: «Словарь Даля — книга не только полезная и нужная, это — книга занимательная: всякий любитель отечественного слова может читать её или хоть перелистывать с удовольствием. Сколько он найдёт в ней знакомого, родного, любезного, и сколько нового, любопытного, назидательного! Сколько вынесет из каждого чтения сведений драгоценных и для житейского обихода, и для литературного дела». Писатель Корней Чуковский в двадцатых годах заявлял: «Нужно, чтобы переводчики всячески пополняли свой мизерный запас синонимов. Пусть они воспользуются знаменитым советом Теофиля Готье и возможно чаще читают словарь. Даль — вот кого переводчикам нужно читать».

«Толковый словарь живаго великорускаго языка» — это настоящая энциклопедия руского народного быта, склада ума и характера, нашедших своё выражение в речи. Достаточно указать, что В.И.Даль под разными словами поместил около тридцати тысяч пословиц. Словарь Даля далеко выходит за пределы, которые ограничивают обычные филологические словари: он объясняет и предметы, характеризующие народный быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарём, а также даёт множество других этнографических сведений. Толкуя то или иное слово, В.И.Даль подбирает множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве руского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные словообразовательные языковые возможности.

Помимо отдельных слов в Словаре Даля приводятся и объясняются тысячи словосочетаний и устойчивых оборотов речи. Огромное большинство подобного речевого материала ни в какие другие словари руского языка не введено, а между тем этот фразеологический материал имеет широкое хождение в нашей живой непринуждённой речи, часто встречается на страницах классической и современной руской литературы. Десятки миллионов людей всех возрастов, всерьёз изучающих руский язык, нуждаются в разъяснении, в истолковании этих так называемых идиоматических средств руского языка. Этот словарь-справочник полезен тем, что охватывает лексику письменной и устной речи XIX века, а частично даже и словарный состав памятников древней письменности, но он совершенно незаменим, когда речь идёт о живом народном языке, когда нужны сведения о словах областных, о понятиях, связанных с условиями позапрошловекового крестьянского быта, о народных верованиях и представлениях, нашедших отражение в лучших произведениях руской классической и современной литературы.

При выработке типа своего словаря В.И.Даль опирался на обширную предшествующую лексикографическую литературу, которая ему была хорошо известна.

В основу своего Словаря В.И.Даль намерен был положить народный язык, но он не закрывал доступа и словам книжно-письменного языка и даже «чужесловам», с распространением и употреблением которых, как сказано выше, вообще боролся. Должны были найти место в Словаре и все слова областные и местные по употреблению. Вводились также слова церковнославянские и устарелые, но количество их ограничивалось оглядкой на употребительность в живом языке. Столь широкий замысел и объём граничили с невыполнимостью задачи, что не ускользало от внимания и самого составителя. Руководящая цель, во всяком случае, определила характер Словаря Даля. Сам он обозначал эту цель в следующих словах: «Речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные усвоенные и вновь захожие, с переводом; объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и частных, подчинённых и сродных, равносильных и противоположных, с одно(тожде)словами и выражениями окольными; с показанием различных значений, в смысле прямом и переносном или иноречиями; указания на словопроизводство; примеры, с показанием условных оборотов речи, значения видов глаголов и управления падежами; пословицы, поговорки, присловья, загадки, скороговорки и пр.».

Ближайшими предшественниками «Толкового словаря» были два словаря, изданных Академией наук: «Словарь церковно-славянского и русского языка» 1847 года и «Опыт областного великоруского словаря» 1852 года. О первом словаре В.И.Даль говорит, что на нём основал он весь свой труд, а что касается второго, то он послужил ему для пополнения его собственных запасов областной лексики. Академический словарь 1847 года содержал около 115 тысяч слов, словарь же, составленный В.И.Далем, включает больше 200 тысяч слов, — таким образом, он был и остаётся до сих пор самым обширным словарём руского языка. Сразу же по выходе первого издания, ещё при жизни В.И.Даля, начали появляться дополнения к его словарю с указанием существующих в руском языке, но не вошедших в Словарь Даля, пропущенных им слов. Рядом с пропуском отдельных слов обнаруживались и пропуски отдельных значений слов, отчасти возникшие как следствие неудовлетворительных приёмов толкования. В.И.Даль старательно собирал такие дополнения, желая воспользоваться ими для второго издания своего словаря.

Особо ценным фондом в Словаре В.И.Даля следует считать огромное количество слов, связанных с ремёслами, промыслами, народной медициной, естествознанием. До Словаря Даля значительная часть подобного материала или была разбросана по разным изданиям, или вовсе не была известна. Как уже отмечалось выше, множество сведений, содержащихся в Словаре В.И.Даля, далеко выходят за пределы чисто филологического порядка. Это исключительно ценные этнографические материалы. Так, например, при слове лапоть не только охарактеризованы все типичные виды лаптей, части (с их названиями), из которых лапоть состоит, но указан даже и способ изготовления этого рода устарелой в наше время обуви. При слове масть В.И.Даль объясняет до пятидесяти названий конских мастей; при слове гриб — десятки видов грибов; при словах мачта, парус даются не только названия различных видов мачт и парусов, но объясняется и их назначение. Рядом с названиями, заимствованными из голландского и английского языков (флотские названия), даются и названия, возникшие и употреблявшиеся на Каспийском и Белом морях и на больших руских реках. Под словом рукобитье, например, объясняется сложный свадебный обряд и целый ряд связанных с ним обычаев, характерных для свадьбы в старом крестьянском быту. Академик Я. Грот, составитель разбора Словаря В.И.Даля по поручению Отделения руского языка и словесности Академии наук, об этого рода материалах в словаре писал: «Вещественные толкования в Словаре Даля относятся к столь разнородным предметам, что мы никак не можем взять на себя критической их поверки: это потребовало бы особенных разысканий».

Приступая к упорядочению собранных им огромных запасов слов, В.И.Даль мучительно искал удобного способа расположения их в своём словаре. Ему были хорошо известны два противоположных способа: алфавитный порядок расположения слов и корнесловный способ группировки их, при котором группы слов, возводимых к общему корню, объединяются в гнёзда, а во главе гнезда ставится или самый корень, как это было принято в «Словаре Академии Российской» (1789-1794), или более или менее произвольно устанавливаемое исходное слово. В.И.Даль выбрал для себя путь средний: слова того же корня (за исключением приставочных образований, помещаемых под буквами, с которых они начинаются) в его словаре группируются в гнёзда, а во главе такой группы «одногнёздков» выставляется глагол или имя. Выбранный способ словорасположения, по мнению В.И.Даля, способствует постижению духа языка и раскрывает законы его словообразования. «Не усвоим ли мы себе легче утраченный нами дух языка, — спрашивает Даль, — при том гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой читатели видят ныне перед собою?». Выгодная сторона гнездового словорасположения несомненна: современная В. И. Далю научная критика не могла отказать составителю в преимуществе того способа, при помощи которого он стремился раскрыть смысловые связи слов и дать семантическую и словообразовательную характеристику слова и языка в целом. Но, обладая некоторыми достоинствами, избранный Далем способ построения словаря был чреват и трудностями, которые легко приводили к недочётам и промахам. Возможность таких промахов была обусловлена ещё и тем обстоятельством, что В. И. Даль не был языковедом-теоретиком. Он произвольно соединял в одно гнездо такие слова, которые явно несоединимы; это касалось в равной мере и слов руских, и слов иноязычных. В одно гнездо попали простой и простор, тлеть и тло, колеть и кол; под словом акт оказались помещёнными: актёр, акциденция, акциз и акция; вальс и вальц были в одном гнезде. С другой стороны, не объединёнными в одно гнездо оказались такие явно тяготеющие друг к другу слова, как дикий и дичь, знак и значок, круг и кружить и другие подобные. Самый же существенный недостаток гнездового построения словаря заключается в том, что такой словарь теряет качества удобного справочника: иногда нужное слово так далеко упрятано, что трудными становятся его поиски даже для человека с хорошей филологической подготовкой.

Характеризуя способы раскрытия значения толкуемого слова, Даль отрицательно относится к приёму толкования значения при помощи развёрнутых определений: «При объяснении и толковании вообще избегались сухие бесплодные определения, порождения школярства, потеха зазнавшейся учёности, не придающая делу никакого смысла, а напротив, отрешающая от него высокопарною отвлечённостью». Скептическое отношение к возможности передать смысл слова повествовательно, в формуле, В.И.Даль подкрепляет соображением, не лишённым доли истины: «Общие определения слов и самых предметов и понятий — дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно тем мудрёнее, чем предмет проще, обиходнее». Преимущество он видит в другом приёме: «Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десятком других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры ещё более поясняют дело». Не отказываясь целиком от развёрнутых определений значения слова, особенно когда дело касается вещественных толкований, Даль широко пользуется подбором к толкуемому слову группы синонимов и слов, более или менее сходных по значению, которые предназначены передать смысл толкуемого слова. За этим обычно следует перечень оправдательных иллюстративных примеров употребления слова в пословицах, поговорках или кратких авторских речениях. Этот предпочитаемый составителем «Толкового словаря» приём ограничивал его возможности; он не позволял раскрыть сумму значений в слове, чётко отчленить одно значение от другого и показать возможность оттенков значений. Толкуя то или иное слово, В.И.Даль часто произвольно сближает его с другим словом, вовсе не являющимся его постоянным синонимом или относящимся к другому диалекту. Так, например, в «Толковом словаре» при слове бодрый стоят слова, предназначенные передать его значение: дюжий, здоровый, осанистый, видный. Между тем, они не совпадают по значению со словом бодрый, не передают его смысла, хотя, может быть, слово бодрый в некоторых говорах руского языка включает и эти оттенки значения. Слово бобыль, например, толкуется в словаре при помощи мнимого синонима пролетарий.

Расположение и характер приводимых для иллюстрации оправдательных примеров к словам часто подчинены случаю и произволу и не соотносятся с выделяемыми в слове значениями. Иногда подобных примеров неоправданно много, и среди них попадаются даже такие, которые не содержат того слова, иллюстрировать которое предназначены. Они притягиваются далёкими смысловыми ассоциациями. Под словом май, например, встречаются иллюстрации с именем Никола, потому что Николин день бывает в мае. Под словом постный помещён пример на имя Предтеча только потому, что Предтечу в народе называли иногда Иваном постным.

Отмечая большие достоинства Толкового словаря, не следует упускать из виду и его недостатков. При пользовании этим словарём надо отдавать себе полный отчёт в том, каким требованиям словарь удовлетворить не может, чего не следует от него ожидать. Прежде всего, разумеется, это не словарь современного литературного языка. Русский литературный язык за тот длинный период, который отделяет нас от времени появления Словаря Даля, неизмеримо вырос, причём особенно большие сдвиги, характеризующие словарный состав языка, произошли после Великой Октябрьской социалистической революции, в последующую за ней эпоху строительства социализма в СССР. Появилось множество новых слов, переосмыслялись значения многих старых слов, особенно слов, относящихся к области общественно-политической терминологии. Коренным образом изменились многие представления и понятия. Естественно, что с точки зрения представлений, характерных для советского человека, старые словари, каким является и Словарь Даля, содержат много устарелого, рутинного. Толкование слов обнаруживает ограниченность, а порой и отчётливую консервативность мировоззрения Даля.

Ни в коем случае не следует опираться на Словарь Даля в поисках лексических и грамматических норм современного русского литературного языка. Это прежде всего словарь «областнический», то есть словарь, который широко представляет живой русский язык во всех многообразных формах его проявления и со всеми особенностями, которые ему присущи в зависимости от места, где он употребляется (говоры территориальные и узкого круга носителей, объединяемых условиями занятий, профессией и т. п. (говоры социальные и жаргон). Нередко наблюдаемое стремление широко пользоваться словами областными (особенно у некоторых молодых писателей) и попытка опереться в этом на «Толковый словарь» Даля не может быть оправдана, как не оправдывал такого стремления в свою пору и сам В.И.Даль, который подчёркивал неоднократно: «Повторю, для людей добронамеренных, что вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить простую и прямую рускую речь народа и усвоить её себе, как всё живое усвояет себе добрую пищу и претворяет её свою кровь и плоть». Чувство меры и такта в пользовании просторечными и областными словами отчётливо звучит в другом его совете писателям-современникам: «Изучать нам надо народный язык, спознаться через него с духом родного слова, и принимать или перенимать с толком и чувством, с расстановкой».

Решительная борьба В.И.Даля с иноязычными заимствованиями в руском языке, а также стремление показать его большие словообразовательные возможности, нашли своеобразное выражение в приёме толкования «чужесловов». Составитель словаря в поисках равнозначных слов для замены их, а иногда и просто в целях обогащения словарного состава языка, прибегал к словотворчеству. Так появились на свет слова: сглас (гармония), живуля (автомат), ловкосилье (гимнастика), пособка (помощь, подмога), пичужить (любезничать) и некоторые другие. Из соображений тактических В. И. Даль не стремился показать себя автором этих и подобных слов, и потому они в словаре заняли место рядом с обычными словами русской речи. По выходу словаря такая «подделка» была сразу обнаружена, и В.И.Далю пришлось услышать немало упрёков за помещение в свой словарь «слов вымышленных или, по крайней мере, весьма сомнительного свойства». В статье под названием «Ответ на приговор» он вынужден был сознаться, что в его словаре есть «слова, не бывшие доселе в обиходе». В.И.Даль не только предпринимал попытку создавать новые слова, он упорствовал, настаивая на закреплении неупотребительных значений за некоторыми словами. С этими значениями он и включил их в свой словарь. Так, ему казалось, что современный книжный язык неправильно пользуется словами обыденный и обиходный, обознаться и спознаться. К слову обыденный в «Толковом словаре» даются синонимы: суточный, однодневный, хотя литературный язык употреблял это слово в значении: обыкновенный, повседневный, заурядный. Подобный лексический материал в «Толковом словаре» наименее достоверен, и его наличие несколько осложняет практику пользования им.

Отдельные недостатки и несовершенства не помешали «Толковому словарю» В.И.Даля занять почётное и прочное место в истории руской культуры. Предшествующие словари ставили своей задачей сохранить лексические запасы исторического прошлого. В противовес им В.И.Даль создаёт словарь живого руского языка.

«Как сокровищница меткого народного слова, Словарь Даля всегда будет спутником не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося руским языком» (В.В.Виноградов).

А. М. Бабкин

М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955

*Статья о Владимире Дале в Википедии

«НАПУТНОЕ СЛОВО»

(Читано в Обществе Любителей Руской словесности в Москве, 21 апреля 1862 г.)

Примечание: В тексте «Напутного слова» сохранены орфография и пунктуация оригинала (за исключением замены букв ять, фита, и и десятеричного (i) современными е, ф, и а также снятия ъ после твёрдого согласного в конце слов). Такое решение представлялось нам компромиссным в ситуации, когда, с одной стороны, для оптимизации просмотра в интернете требовалось удалить нестандартные для современной кириллицы символы, а с другой стороны, было очевидно, что перевод текста «Напутного слова» полностью в современную орфографию убьёт сам дух произведения, и вместо колоритного живага слова Даля останется лишь мертвизна.

Во всяком научном и общественом деле, во всем, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, но и берет верх, пригнетая истину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обращается в привычку, в обычай, толпа торит безсознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и понукают. Это длится иногда довольно долго; но, вглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, общество видит наконец, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот, сперва вполголоса, потом и вслух, наконец подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы исчезают подавленные и уничтоженные тем же большинством которое до сего сами держали под своим гнетом. Общее стремление берет иное направление, и с жаром подвизается на новой стезе.

Кажется, будто бы такой переворот предстоит ныне нашему родному языку. Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее поздоровому и проложить себе иной путь. Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это, как неудачная прививка, как прищепа разнороднаго семени, должно усохнуть, и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырости на своем корню, на своих соках, сдобриться холей и уходом, а не насадкой сверху. Если и говорится, что голова хвоста не ждет, то наша голова, или наши головы умчались так далеко куда-то в бок, что едва ли не оторвались от туловища; а коли худо плечам без головы, то некорыстно же и голове без тула. Применяя это к нашему языку, сдается, будто голове этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться. Говоря просто, мы уверены, что руской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть до-нельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы.

Взгляните на Державина, на Карамзина, Крылова, на Жуковскаго, Пушкина и на некоторых нынешних даровитых писателей, не ясно ли, что они избегали чужеречий; что старались, каждый по своему, писать чистым руским языком? А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений – я не раз бывал свидетелем.

Вот в каком отношении пишущий строки эти полагает, что пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный. Народный язык был доселе в небрежении; только в самое последнее время стали на него оглядываться, и то как будто из одной снисходительной любознательности. Одни воображали, что могут сами составить язык из самоделковых слов, скованных по образцам славянским и греческим; другие, вовсе не заботясь об изучении своего языка, брали готовые слова со всех языков, где и как ни попало, да переводили дословно чужие обороты речи, безсмысленные на нашем языке, понятные только тому, кто читает нерускою думою своею между строк, переводя читаемое мысленно на другой язык.

Знаю, что за мнение это составителю словаря несдобровать. Как сметь говорить, что язык, которым пишут оскорбленные таким приговором писатели, язык неруский? Да разве можно писать мужицкою речью Далева словаря, от которой издали несет дегтем и сивухой, или покрайности квасом, кислой овчиной и банными вениками?

Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря; но из этого вовсе не следует, чтобы должно было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего; а из этого следует только, что у нас еще нет достаточно обработаннаго языка, и что он, не менее того, должен выработаться из языка народного. Другаго, равнаго ему источника нет, а есть только еще притоки; если же мы, в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать свой родной язык чужими соками, как делают растения тунеядные, или прищепой на чужом корню. Пусть же всяк своим умом разсудит, что из этого выйдет: мы отделимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы испошлеем еще более в речи своей, отстав от одного берега и не приставь к другому; мы убьем и погубим последние нравственые силы свои в этой упорной борьбе с природой, и вечно будем тянуться за чужим, потому что у нас не станет ничего своего, ни даже своей самостоятельной речи, своего роднаго слова.

Не трудно подобрать несколько пошлых речей или поставить слово в такой связи и положении, что оно покажется смешным или пошлым, и спросить, отряхивая белые перчатки: этому ли нам учиться у народа? но, не гаерствуя, никак нельзя оспаривать самоистины, что живой Народный язык, сберегший в жизненой свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей, для развития образованной руской речи, взамен нынешнего языка нашего, каженика.

*Казить – искажать, портить, повреждать, изварщать, уродовать и т.д.

Откуда мы взяли исправленный нами язык, где родился он, в книгах или в устном говоре? Можно ли отрекаться от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природнаго корня его на чужой, чтобы исказить природу его и обратить в растение тунеядное, живущее чужими соками?

Если ныне кто вздумает писать по-руски, то либо спочину же умолкает под свистками коноводов, которых брезгливые уши к такой речи непривычны, либо сам на первых же порах осекается, не доискавшись слова. У нас нипочем путать обознаться и опознаться, обыденный и обиходный, и, не чая за собой греха, высказать противное тому, что хотел... Я не выдумываю, а привожу бывалые и недавние примеры, и прошу указать мне, на каком другом языке писатель, зная в таком размере язык свой, осмелится взяться за перо? В романе Путеводитель в пустыне, по-руски степной вожак, есть прозвище Открыватель следов, и это такой же выродок грамотейства, как само заглавие, грамотейства, которое становится на ходули, или покрайности подбоченивается, взявшись за перо: английское pathfinder в точности переводится руским выследчик; но, вопервых, в словарях наших нет ни выследчика, ни даже глагола выслеживать, выследить; вовторых, английское составлено из двух слов, стало быть и нам надо, бросив свое слово или даже и не ища его, сковать новое, из двух же, а затем, указывая на уродливое детище свое, попенять на неуклюжесть рускага языка! Два руских професора озаглавили книгу свою: Обыденная жизнь, вместо обиходная; обыденная значит: суточная, однодневная, откуда и церкви, срубленные по обету в один день, общею помочью, называются обыденными (в Москве, в Вологде); обыденки – сутки, день, и обыденками же зовут мух или мотыльков, живущих несбольшим сутки, эфемеры…

Но что об этом широко толковать – эти примеры вспали мне на ум; не стоит рыться за ними и терять попусту дорогое время, а можно бы найти не сотни, а тысячи подобных. Что же выйдет из речи нашей, если мы пойдем зря и без оглядки этим путем? – не понимая ни руской речи, ни друг друга, мы станем людьми без речей, безсловесными, или же поневоле будем объясняться по-французски. Решите, что это хорошо, и продолжайте.

Но лучше не станем оправдываться в поголовном грехе своем – у нас же пришла ныне пора покаяния, – а скажем просто и прямо, как дело есть, что пишем так, как пишется, не потому, чтобы это было хорошо, полезно и красиво, а что так, видно, было нам доселе на роду написано; в молодости негде и некогда было научиться по-руски, а возмужав, нам стало и лень, и опять таки негде и некогда. Да, за недосугом, когда нибудь без покаяния умрешь!

Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека, это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычанье. Дух не может быть порочен, в малоумном та же душа – ума много, да вон нейдет; отчего? Вещественые снаряды служат ему превратно, они искажены; дух ими пригнетен, он под спудом, а без вещественых средств этих, в вещественом мире, дух ничего сделать не может, не может даже проявиться.

Какой ученый немец поверил бы, лет за двести, что язык его, разве за малыми изъятиями, вовсе не нуждается в латыни с немецким окончанием? А между тем, дело обошлось, благодаря отрезвившихся от мороки делателей; истина устояла, а ложь погибла. Перед нами же и другой, обратный пример: у соседей наших, братьев одного корня, славянский язык слился с западными языками и образовал новый язык, обильный принятыми в себя источниками; но от этого насилия его обдало мертвизною, и он окоснел, что ярко выразилось утратою им своего слогоударения, которое раз навсегда замерло на предпоследней гласной.

Не знаю, насколько мне надседаясь удастся убедить в истинах этих читателя, но знаю, что они укрепились во мне с тех пор, как я начал сознательно жить; иначе, конечно, не стало бы меня на то, чтобы отдать полжизни некорыстному труду, коего конца я никогда не чаял увидеть...

И вот с какою целью, в каком духе составлен мой словарь: писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравшей весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живаго рускаго языка. Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего роднаго слова, привести их в стройный порядок и поставить полный, хороший словарь; но без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная.

С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, его тревожила и смущала несообразность письменнаго языка нашего с устною речью простаго рускаго человека, не сбитаго с толку грамотейством, а стало быть и с самим духом рускаго слова. Не разсудок, а какое-то темное чувство строптиво упиралось, отказываясь признать этот нестройный лепет, с отголоском чужбины, за рускую речь. Для меня сделалось задачей выводить на справку и поверку: как говорит книжник, и как выскажет в беседе ту же, доступную ему мысль человек умный, но простой, неученый, – и нечего и говорить о том, что перевес, по всем прилагаемым к сему делу мерилам, всегда оставался на стороне последнего. Не будучи в силах уклониться ни на волос от духа языка, он поневоле выражается ясно, прямо, коротко и изящно.

Iюня, 1862.

Влд. Ив. Даль.

*В.И. Даль — Напутное слово. Толковый словарь живаго великорускаго языка. (читать полный текст)

Метки:

русское слово

русский язык

владимир даль

толковый словарь владимира даля

славянская культура

словодарение

дар речи

восточные славяне

русь

/В.И.Даль/

Сего дня имею охоту чуток рассказать о своём земляке — Владимире Дале, его взглядах, изложенных в авторских высказываниях и статьях. Человек этот был далеко незаурядный, его разносторонности, скурпулёзности и трудолюбию, нам, ныне здравствующим, следует тщательно и ежедневно учиться, постепенно приближаясь к блистательному совершенству и становясь знатоком Своего Дела.

Владимир Иванович Даль родился 22 ноября 1801 г. в Луганске. Известен как выдающийся лексикограф, этнограф, врач, морской офицер, инженер, зоолог, публицист, а в первую очередь — как автор «Толкового словаря живаго великорускаго языка», который в полувековой(!) продолжительности собирал по необъятным просторам Матушки-Руси материал для своего главного в жизни Труда.

Приступая к изданию своего детища Далю, не желавшему, чтобы в словаре остались опечатки, потребовалось четырнадцать корректур (обычно в издательской практике обходятся двумя, редко — тремя корректурами). Четырнадцать раз прочитать две с половиной тысячи печатных страниц! И всё это сделал один человек, у которого не было даже технических помощников, не говоря уже о технических средствах (ведь в то время ещё не существовало даже печатной машинки)...

О СЛОВАРЕ И ЕГО АВТОРЕ

(извлечения из предисловия к шестому изданию)

«Толковый словарь живаго великорускаго языка» Владимира Ивановича Даля — явление исключительное и, в некотором роде, единственное. Он своеобразен не только по замыслу, но и по выполнению. Другого подобного труда лексикография не знает. Создатель его не был языковедом по специальности. О себе и своём словаре В.И.Даль говорит: «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого руского языкa». Выдающийся знаток руского слова, В.И.Даль был чутким ценителем и заботливым собирателем руской речи в самых многообразных её проявлениях: меткая самобытная пословица, поговорка, загадка, сказка находили в нём внимательного собирателя и бережного хранителя. Отсюда и та необыкновенная полнота, с которой отражается народное речевое творчество в составленном им словаре.

Родился В.И.Даль 10 (22) ноября 1801 года, умер 22 сентября (4 октября) 1872 года. Пятьдесят три года он собирал, составлял и совершенствовал свой словарь. Начав работу юношей, он продолжал её до самой смерти. В «Автобиографической заметке» он вспоминает: «3 марта 1819 года... мы выпущены в мичмана, и я по желанию написан в Чёрное море в Николаев. На этой первой поездке моей по Руси я положил бессознательно основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотоле не слышал». А за неделю до смерти, прикованный болезнью к постели, В.И.Даль поручает дочери внести в рукопись словаря, второе издание которого он готовил, четыре новых слова, услышанных им от прислуги. В.И.Даль обладал исключительным интересом к народному языку, творчеству и быту, а личная судьба его сложилась так, что ему пришлось побывать в различных частях обширного Российского государства, прийти в тесное соприкосновение с многочисленными и разнообразными представителями нашего народа, по преимуществу крестьянства. В.И.Даль родился в городе Луганске в семье врача, его детство прошло в Николаеве, откуда тринадцати лет он переехал учиться в петербургский Морской корпус. По окончании учебного заведения, получив первый офицерский чин, В. И. Даль около пяти лет прослужил во флоте, сначала на Чёрном, а потом на Балтийском морях. Не обладая подходящим для морской службы здоровьем, В.И.Даль, отслужив обязательный для воспитывавшегося на казённый счёт в военно-учебном заведении срок, вышел в отставку и поступил в Дерптский университет на медицинский факультет. В 1829 году он выдержал экзамен, защитил диссертацию и был направлен врачом в действующую армию в Турцию, затем участвовал в войне 1831 года с Польшей, а в 1832 году был переведён в Петербург на должность ординатора военно-сухопутного госпиталя. Но через год он снова переменил профессию и поступил чиновником особых поручений к оренбургскому губернатору. Новое служебное поприще потребовало от В.И.Даля частых и больших разъездов по краю и дало ему возможность узнать естественные и этнографические богатства далёкой и новой для него окраины России. Кипучая и деятельная натура Даля не ограничивается в эту пору собиранием материалов по языку и народной словесности. В.И.Даль вступает в живую связь с Академией наук, её отделением (классом — по тогдашней терминологии) естественных наук, посылает для пополнения коллекций Академии разнообразные экспонаты, характеризующие естественные богатства и природу Оренбургского края. Отмечая эту общественную деятельность В. И. Даля, Академия наук выбирает его 21 декабря 1838 года своим членом-корреспондентом. В ответ на это избрание в письме на имя непременного секретаря Академии наук П.Н.Фуса Даль с обычной для него скромностью в оценке своих трудов писал: «Не пользуясь достаточным учёным образованием, чтобы отличиться в какой-либо отрасли наук самостоятельными трудами, я сочту себя счастливым, если буду в состоянии способствовать сколько-нибудь учёным исследователям доставлением запасов или предметов для их общеполезных занятий». В 1841 году В.И.Даль опять в Петербурге, служит крупным министерским чиновником, а в 1849 году его переводят в Нижний Новгород управляющим удельной конторой. Десять лет Даль пробыл на этой должности, и лишь с 1859 года, выйдя в отставку и поселившись в Москве, он получает возможность целиком отдаться завершению величайшего труда своей жизни — «Толкового словаря». В тридцатые годы имя Казака Луганского (литературный псевдоним В.И.Даля) получает широкую известность как популярного писателя из народного быта. Пушкин, высоко оценивая первый литературный опыт Даля — написанные им сказки — поощрял Даля продолжать в этом же роде. Белинский был высокого мнения о таланте Даля. Но чем бы В.И.Даль ни занимался, он прежде всего оставался собирателем языкового и этнографического материала. В результате у него скопились огромные запасы слов, выражений, пословиц, поговорок, сказок, песен и других произведений народной словесности и возникло желание упорядочить эти материалы и обнародовать их. В.И.Даль попытался предложить свои «запасы», а вместе с ними и себя для разработки этих запасов в распоряжение «императорской» Академии наук, но это предложение не было принято. Оставалось на выбор: или забросить то, что собиралось не один десяток лет, или на свой страх и риск приступить к обработке материалов, пользуясь лишь нравственной поддержкой энтузиастов-единомышленников. В.И.Даль пошёл вторым путём. В результате и возник четырёхтомный словарь, который позже стал справедливо называться «Далев словарь» и по праву занял почётное и прочное место в истории руской культуры.

В.И.Даль горячо сетовал на отрыв книжно-письменного языка его времени от народной основы, от живого руского языка, на обильное засорение книжной речи «чужесловами», то есть словами, заимствованными из западноевропейских языков. «Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный», — писал В. И. Даль. Составляемый им словарь, по его замыслу, должен был ответить этой задаче. Автор-составитель понимал, что путь преобразования литературного языка долгий и сложный, посильный лишь грядущим поколениям писателей и учёных. Свою роль он осознавал как роль начинателя большого и важного дела. Убеждённая уверенность В.И.Даля в высоких достоинствах руского языка, в безграничной способности его к совершенствованию, в полной возможности своими национальными средствами выразить любую мысль не покидала его на протяжении всего творческого пути и определила характер составленного им словаря. Своим словарём и обильно введёнными в него материалами народной речи В.И.Даль стремился указать современникам средства народного обновления руского литературного языка XIX века. И, действительно, «Толковый словарь» Даля сыграл очень большую роль в подъёме интереса к живым говорам руского языка и к народной основе литературной речи.

Однако, В.И.Даль был оценён современниками лишь как практик-собиратель и составитель капитального словаря. За это ему была присуждена Академией наук Ломоносовская премия, за это он был выбран почётным академиком. Но обстоятельный и серьёзный разбор, которому подверг В.И.Даль выпущенный Академией наук «Опыт областного словаря», целый ряд критических замечаний, попутно высказанных им по поводу руской грамматики, руского правописания, и особенно диалектологические суждения В.И.Даля показывают, что по своему научному кругозору и уровню, во всяком случае в области лексикографии и диалектологии, он был не ниже многих признанных учёных, его современников. Мнение В.И.Даля о новом издании руского словаря, который проектировала Академия наук в 1854 году, показывает широту его лексикографических представлений наряду с их практичностью.

В.И.Даль не ошибался в той высокой оценке, какую он давал руской народной речи: «Живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной руской речи». Этот его завет неоспорим, и тот путь, которым шли и идут лучшие мастера художественного слова, создатели великой руской литературы, подтверждает правильность его мысли. В.И.Даль вовсе не считал обязательным переносить всё из народной речи в язык литературно-книжный. В этом отношении он совершенно недвусмысленно характеризует свой словарь как собрание материалов, которые подлежат переработке под пером писателя: «Я никогда и нигде не одобрял безусловно всего, без различия, что обязан был включить в словарь: выбор предоставлен писателю». Больше того, он предостерегает от внесения в литературную речь резко выраженных областных слов и оборотов, которые приводят к порче литературного языка, засорению его. «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решившиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, сам составитель словаря». Между этим заявлением и одной из попыток сближения литературного языка с народным, которую демонстрировал Даль Жуковскому за двадцать пять лет до того, существует заметная разница. Взгляды и вообще мировоззрение В.И.Даля, несомненно, эволюционировали, отчасти и под влиянием критики, которой они подвергались. В 1837 году, встретившись в Уральске с Жуковским, Даль представил ему образец двоякого способа выражения: общепринятого книжного и народного. Фраза на книжном языке имела такой вид: «Казак седлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть». На народном же — «Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить». В ответ на характеристику В.И.Далем народного способа изложения как более короткого и выразительного В.А.Жуковский заметил, что вторым способом можно говорить только с казаками и притом о близких им предметах. Справедливость ответа Жуковского, очевидно, побудила Даля к пересмотру своих убеждений. Во всяком случае, от крайностей он постепенно освобождался.

В.И.Даля глубоко волновал вопрос об иноязычных заимствованиях в руском литературном языке; в его высказываниях по этому поводу содержится немало и здравых мыслей, хотя в целом его теория явно неубедительна и носит путаный характер. В.И.Даль объявляет войну далеко не всем иноязычным словам, проникшим в руский язык: «Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из руского языка, мы больше стоим за руский склад и оборот речи, но к чему вставлять в каждую строчку: моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал, и сотни других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-руски? Разве: нравственный, подлинный, природа, художник, пещера... хуже? Нисколько, но дурная привычка ходить за рускими словами во французский и немецкий словарь делает много зла. Мы очень нередко видим, что писатели вставляют самым странным образом французское слово, явно против воли и желания своего только потому, что не могли вскорости найти руского, или даже не знали его — неужели и это хорошо и извинительно». Не всегда предложения В.И.Даля в отношении замены являются счастливой находкой и приемлемы; вряд ли кому-либо придёт в голову заменять иноязычное по происхождению слово пьедестал рекомендуемым Далем руским словом стояло, но самая идея замены ненужных иноязычных слов, особенно в области специальной научной и технической терминологии, близка нашему времени.

Когда В.И.Даль пишет: «читатели и писатели, надеюсь, согласятся, что между словами: сапог, кушак, журнал — и какими-нибудь газонами, кадаверами, кавернами, есть разница», — он стремится отграничить иноязычные заимствования, усвоенные под влиянием действительной нужды, с одной стороны, от заимствований под влиянием моды и слепого подражания — с другой. Реформатор-одиночка, мировоззрение которго было весьма близко к славянофилам, В.И.Даль всё время искал правильное решение вопроса об иностранных словах в руском языке. Современная Далю критика упрекала его в том, что он впадает в крайность, борясь с «чужесловами». В.И.Даль, видимо, сам ясно осознавал на что идёт, когда писал: «Во всяком новом деле крайности неизбежны; станется, что и тут было не без того. Но из крайности этой может выйти со временем что-нибудь путное, из посредственности же никогда и ничего не выйдет».

В.И.Даль не избегал иноязычных слов в своём словаре, справедливо считая: «От исключения из словаря чужих слов, их в обиходе, конечно, не убудет; а помещение их, с удачным переводом, могло бы иное пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка». Помещая «чужесловы» в своём словаре, он xoтел обезвредить их, вывести из употребления своеобразным приёмом: подбирая им замены и иногда создавая для этой цели новые слова. Далю казалось, что при возможности такого выбора отпадёт потребность в «чужесловах». Вступая на путь словотворчества, Даль не самообольщался: ему были ясны все трудности продвижения в жизнь нового слова по личному почину. «Переводы эти, — писал он, — многих соблазняют и вызывают глумление; признаемся, что на это пенять нельзя: где только, в применении малоизвестного слова, видна натяжка, а тем более во вновь образованном — погрешность против духа языка, там оно глядит рожном». В.И.Даль, конечно, был убеждён, что в его опытах не будет «погрешности против духа языка», что тщательно и стремился доказать, сердясь и негодуя, когда оставался непонятым. Слабая сторона позиции В. И. Даля была в другом: ему было чуждо понимание социальной природы языка. Изобретённые Далем слова: колозёмица, мироколица (атмосфера), небозём (горизонт), насылка (адрес), носохватка (пенсне), самотник (эгоист) и другие подобные не могли войти в практику живого речевого общения, оставаясь мёртвыми препаратами, так как они не были рождены «настоятельной нуждой в общении с другими людьми». Апелляция же к тому, что «чужесловы» не соответствуют «духу руского языка», не помогала.

Даль несколько раз высказывал убеждение, что «словарник не узаконитель, а раб языка; что есть — то он обязан собрать», но на деле он не остался на этой скромной позиции. Он пожелал быть не только собирателем, но и реформатором руского языка. И если его собирательская деятельность встречала полное сочувствие и одобрение современников, то его пуристические попытки осуждались неоднократно.

Долгий срок жизни знаменитого детища Даля свидетельствует о его выдающихся лексикографических достоинствах. Являясь одной из самых богатых сокровищниц человеческой речи, Словарь Даля навсегда останется классическим памятником литературы.

Рекомендации Словаря Даля как увлекательной и занимательной книги для чтения, советы воспользоваться таким полезным чтением делались неоднократно и разными авторами. Академик Грот, один из первых исследователей «Толкового словаря», вскоре после выхода книги писал: «Словарь Даля — книга не только полезная и нужная, это — книга занимательная: всякий любитель отечественного слова может читать её или хоть перелистывать с удовольствием. Сколько он найдёт в ней знакомого, родного, любезного, и сколько нового, любопытного, назидательного! Сколько вынесет из каждого чтения сведений драгоценных и для житейского обихода, и для литературного дела». Писатель Корней Чуковский в двадцатых годах заявлял: «Нужно, чтобы переводчики всячески пополняли свой мизерный запас синонимов. Пусть они воспользуются знаменитым советом Теофиля Готье и возможно чаще читают словарь. Даль — вот кого переводчикам нужно читать».

«Толковый словарь живаго великорускаго языка» — это настоящая энциклопедия руского народного быта, склада ума и характера, нашедших своё выражение в речи. Достаточно указать, что В.И.Даль под разными словами поместил около тридцати тысяч пословиц. Словарь Даля далеко выходит за пределы, которые ограничивают обычные филологические словари: он объясняет и предметы, характеризующие народный быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарём, а также даёт множество других этнографических сведений. Толкуя то или иное слово, В.И.Даль подбирает множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве руского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные словообразовательные языковые возможности.

Помимо отдельных слов в Словаре Даля приводятся и объясняются тысячи словосочетаний и устойчивых оборотов речи. Огромное большинство подобного речевого материала ни в какие другие словари руского языка не введено, а между тем этот фразеологический материал имеет широкое хождение в нашей живой непринуждённой речи, часто встречается на страницах классической и современной руской литературы. Десятки миллионов людей всех возрастов, всерьёз изучающих руский язык, нуждаются в разъяснении, в истолковании этих так называемых идиоматических средств руского языка. Этот словарь-справочник полезен тем, что охватывает лексику письменной и устной речи XIX века, а частично даже и словарный состав памятников древней письменности, но он совершенно незаменим, когда речь идёт о живом народном языке, когда нужны сведения о словах областных, о понятиях, связанных с условиями позапрошловекового крестьянского быта, о народных верованиях и представлениях, нашедших отражение в лучших произведениях руской классической и современной литературы.

При выработке типа своего словаря В.И.Даль опирался на обширную предшествующую лексикографическую литературу, которая ему была хорошо известна.

В основу своего Словаря В.И.Даль намерен был положить народный язык, но он не закрывал доступа и словам книжно-письменного языка и даже «чужесловам», с распространением и употреблением которых, как сказано выше, вообще боролся. Должны были найти место в Словаре и все слова областные и местные по употреблению. Вводились также слова церковнославянские и устарелые, но количество их ограничивалось оглядкой на употребительность в живом языке. Столь широкий замысел и объём граничили с невыполнимостью задачи, что не ускользало от внимания и самого составителя. Руководящая цель, во всяком случае, определила характер Словаря Даля. Сам он обозначал эту цель в следующих словах: «Речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные усвоенные и вновь захожие, с переводом; объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и частных, подчинённых и сродных, равносильных и противоположных, с одно(тожде)словами и выражениями окольными; с показанием различных значений, в смысле прямом и переносном или иноречиями; указания на словопроизводство; примеры, с показанием условных оборотов речи, значения видов глаголов и управления падежами; пословицы, поговорки, присловья, загадки, скороговорки и пр.».

Ближайшими предшественниками «Толкового словаря» были два словаря, изданных Академией наук: «Словарь церковно-славянского и русского языка» 1847 года и «Опыт областного великоруского словаря» 1852 года. О первом словаре В.И.Даль говорит, что на нём основал он весь свой труд, а что касается второго, то он послужил ему для пополнения его собственных запасов областной лексики. Академический словарь 1847 года содержал около 115 тысяч слов, словарь же, составленный В.И.Далем, включает больше 200 тысяч слов, — таким образом, он был и остаётся до сих пор самым обширным словарём руского языка. Сразу же по выходе первого издания, ещё при жизни В.И.Даля, начали появляться дополнения к его словарю с указанием существующих в руском языке, но не вошедших в Словарь Даля, пропущенных им слов. Рядом с пропуском отдельных слов обнаруживались и пропуски отдельных значений слов, отчасти возникшие как следствие неудовлетворительных приёмов толкования. В.И.Даль старательно собирал такие дополнения, желая воспользоваться ими для второго издания своего словаря.

Особо ценным фондом в Словаре В.И.Даля следует считать огромное количество слов, связанных с ремёслами, промыслами, народной медициной, естествознанием. До Словаря Даля значительная часть подобного материала или была разбросана по разным изданиям, или вовсе не была известна. Как уже отмечалось выше, множество сведений, содержащихся в Словаре В.И.Даля, далеко выходят за пределы чисто филологического порядка. Это исключительно ценные этнографические материалы. Так, например, при слове лапоть не только охарактеризованы все типичные виды лаптей, части (с их названиями), из которых лапоть состоит, но указан даже и способ изготовления этого рода устарелой в наше время обуви. При слове масть В.И.Даль объясняет до пятидесяти названий конских мастей; при слове гриб — десятки видов грибов; при словах мачта, парус даются не только названия различных видов мачт и парусов, но объясняется и их назначение. Рядом с названиями, заимствованными из голландского и английского языков (флотские названия), даются и названия, возникшие и употреблявшиеся на Каспийском и Белом морях и на больших руских реках. Под словом рукобитье, например, объясняется сложный свадебный обряд и целый ряд связанных с ним обычаев, характерных для свадьбы в старом крестьянском быту. Академик Я. Грот, составитель разбора Словаря В.И.Даля по поручению Отделения руского языка и словесности Академии наук, об этого рода материалах в словаре писал: «Вещественные толкования в Словаре Даля относятся к столь разнородным предметам, что мы никак не можем взять на себя критической их поверки: это потребовало бы особенных разысканий».

Приступая к упорядочению собранных им огромных запасов слов, В.И.Даль мучительно искал удобного способа расположения их в своём словаре. Ему были хорошо известны два противоположных способа: алфавитный порядок расположения слов и корнесловный способ группировки их, при котором группы слов, возводимых к общему корню, объединяются в гнёзда, а во главе гнезда ставится или самый корень, как это было принято в «Словаре Академии Российской» (1789-1794), или более или менее произвольно устанавливаемое исходное слово. В.И.Даль выбрал для себя путь средний: слова того же корня (за исключением приставочных образований, помещаемых под буквами, с которых они начинаются) в его словаре группируются в гнёзда, а во главе такой группы «одногнёздков» выставляется глагол или имя. Выбранный способ словорасположения, по мнению В.И.Даля, способствует постижению духа языка и раскрывает законы его словообразования. «Не усвоим ли мы себе легче утраченный нами дух языка, — спрашивает Даль, — при том гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой читатели видят ныне перед собою?». Выгодная сторона гнездового словорасположения несомненна: современная В. И. Далю научная критика не могла отказать составителю в преимуществе того способа, при помощи которого он стремился раскрыть смысловые связи слов и дать семантическую и словообразовательную характеристику слова и языка в целом. Но, обладая некоторыми достоинствами, избранный Далем способ построения словаря был чреват и трудностями, которые легко приводили к недочётам и промахам. Возможность таких промахов была обусловлена ещё и тем обстоятельством, что В. И. Даль не был языковедом-теоретиком. Он произвольно соединял в одно гнездо такие слова, которые явно несоединимы; это касалось в равной мере и слов руских, и слов иноязычных. В одно гнездо попали простой и простор, тлеть и тло, колеть и кол; под словом акт оказались помещёнными: актёр, акциденция, акциз и акция; вальс и вальц были в одном гнезде. С другой стороны, не объединёнными в одно гнездо оказались такие явно тяготеющие друг к другу слова, как дикий и дичь, знак и значок, круг и кружить и другие подобные. Самый же существенный недостаток гнездового построения словаря заключается в том, что такой словарь теряет качества удобного справочника: иногда нужное слово так далеко упрятано, что трудными становятся его поиски даже для человека с хорошей филологической подготовкой.

Характеризуя способы раскрытия значения толкуемого слова, Даль отрицательно относится к приёму толкования значения при помощи развёрнутых определений: «При объяснении и толковании вообще избегались сухие бесплодные определения, порождения школярства, потеха зазнавшейся учёности, не придающая делу никакого смысла, а напротив, отрешающая от него высокопарною отвлечённостью». Скептическое отношение к возможности передать смысл слова повествовательно, в формуле, В.И.Даль подкрепляет соображением, не лишённым доли истины: «Общие определения слов и самых предметов и понятий — дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно тем мудрёнее, чем предмет проще, обиходнее». Преимущество он видит в другом приёме: «Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десятком других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры ещё более поясняют дело». Не отказываясь целиком от развёрнутых определений значения слова, особенно когда дело касается вещественных толкований, Даль широко пользуется подбором к толкуемому слову группы синонимов и слов, более или менее сходных по значению, которые предназначены передать смысл толкуемого слова. За этим обычно следует перечень оправдательных иллюстративных примеров употребления слова в пословицах, поговорках или кратких авторских речениях. Этот предпочитаемый составителем «Толкового словаря» приём ограничивал его возможности; он не позволял раскрыть сумму значений в слове, чётко отчленить одно значение от другого и показать возможность оттенков значений. Толкуя то или иное слово, В.И.Даль часто произвольно сближает его с другим словом, вовсе не являющимся его постоянным синонимом или относящимся к другому диалекту. Так, например, в «Толковом словаре» при слове бодрый стоят слова, предназначенные передать его значение: дюжий, здоровый, осанистый, видный. Между тем, они не совпадают по значению со словом бодрый, не передают его смысла, хотя, может быть, слово бодрый в некоторых говорах руского языка включает и эти оттенки значения. Слово бобыль, например, толкуется в словаре при помощи мнимого синонима пролетарий.

Расположение и характер приводимых для иллюстрации оправдательных примеров к словам часто подчинены случаю и произволу и не соотносятся с выделяемыми в слове значениями. Иногда подобных примеров неоправданно много, и среди них попадаются даже такие, которые не содержат того слова, иллюстрировать которое предназначены. Они притягиваются далёкими смысловыми ассоциациями. Под словом май, например, встречаются иллюстрации с именем Никола, потому что Николин день бывает в мае. Под словом постный помещён пример на имя Предтеча только потому, что Предтечу в народе называли иногда Иваном постным.

Отмечая большие достоинства Толкового словаря, не следует упускать из виду и его недостатков. При пользовании этим словарём надо отдавать себе полный отчёт в том, каким требованиям словарь удовлетворить не может, чего не следует от него ожидать. Прежде всего, разумеется, это не словарь современного литературного языка. Русский литературный язык за тот длинный период, который отделяет нас от времени появления Словаря Даля, неизмеримо вырос, причём особенно большие сдвиги, характеризующие словарный состав языка, произошли после Великой Октябрьской социалистической революции, в последующую за ней эпоху строительства социализма в СССР. Появилось множество новых слов, переосмыслялись значения многих старых слов, особенно слов, относящихся к области общественно-политической терминологии. Коренным образом изменились многие представления и понятия. Естественно, что с точки зрения представлений, характерных для советского человека, старые словари, каким является и Словарь Даля, содержат много устарелого, рутинного. Толкование слов обнаруживает ограниченность, а порой и отчётливую консервативность мировоззрения Даля.

Ни в коем случае не следует опираться на Словарь Даля в поисках лексических и грамматических норм современного русского литературного языка. Это прежде всего словарь «областнический», то есть словарь, который широко представляет живой русский язык во всех многообразных формах его проявления и со всеми особенностями, которые ему присущи в зависимости от места, где он употребляется (говоры территориальные и узкого круга носителей, объединяемых условиями занятий, профессией и т. п. (говоры социальные и жаргон). Нередко наблюдаемое стремление широко пользоваться словами областными (особенно у некоторых молодых писателей) и попытка опереться в этом на «Толковый словарь» Даля не может быть оправдана, как не оправдывал такого стремления в свою пору и сам В.И.Даль, который подчёркивал неоднократно: «Повторю, для людей добронамеренных, что вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить простую и прямую рускую речь народа и усвоить её себе, как всё живое усвояет себе добрую пищу и претворяет её свою кровь и плоть». Чувство меры и такта в пользовании просторечными и областными словами отчётливо звучит в другом его совете писателям-современникам: «Изучать нам надо народный язык, спознаться через него с духом родного слова, и принимать или перенимать с толком и чувством, с расстановкой».

Решительная борьба В.И.Даля с иноязычными заимствованиями в руском языке, а также стремление показать его большие словообразовательные возможности, нашли своеобразное выражение в приёме толкования «чужесловов». Составитель словаря в поисках равнозначных слов для замены их, а иногда и просто в целях обогащения словарного состава языка, прибегал к словотворчеству. Так появились на свет слова: сглас (гармония), живуля (автомат), ловкосилье (гимнастика), пособка (помощь, подмога), пичужить (любезничать) и некоторые другие. Из соображений тактических В. И. Даль не стремился показать себя автором этих и подобных слов, и потому они в словаре заняли место рядом с обычными словами русской речи. По выходу словаря такая «подделка» была сразу обнаружена, и В.И.Далю пришлось услышать немало упрёков за помещение в свой словарь «слов вымышленных или, по крайней мере, весьма сомнительного свойства». В статье под названием «Ответ на приговор» он вынужден был сознаться, что в его словаре есть «слова, не бывшие доселе в обиходе». В.И.Даль не только предпринимал попытку создавать новые слова, он упорствовал, настаивая на закреплении неупотребительных значений за некоторыми словами. С этими значениями он и включил их в свой словарь. Так, ему казалось, что современный книжный язык неправильно пользуется словами обыденный и обиходный, обознаться и спознаться. К слову обыденный в «Толковом словаре» даются синонимы: суточный, однодневный, хотя литературный язык употреблял это слово в значении: обыкновенный, повседневный, заурядный. Подобный лексический материал в «Толковом словаре» наименее достоверен, и его наличие несколько осложняет практику пользования им.

Отдельные недостатки и несовершенства не помешали «Толковому словарю» В.И.Даля занять почётное и прочное место в истории руской культуры. Предшествующие словари ставили своей задачей сохранить лексические запасы исторического прошлого. В противовес им В.И.Даль создаёт словарь живого руского языка.

«Как сокровищница меткого народного слова, Словарь Даля всегда будет спутником не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося руским языком» (В.В.Виноградов).

А. М. Бабкин

М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955

*Статья о Владимире Дале в Википедии

«НАПУТНОЕ СЛОВО»

(Читано в Обществе Любителей Руской словесности в Москве, 21 апреля 1862 г.)

Примечание: В тексте «Напутного слова» сохранены орфография и пунктуация оригинала (за исключением замены букв ять, фита, и и десятеричного (i) современными е, ф, и а также снятия ъ после твёрдого согласного в конце слов). Такое решение представлялось нам компромиссным в ситуации, когда, с одной стороны, для оптимизации просмотра в интернете требовалось удалить нестандартные для современной кириллицы символы, а с другой стороны, было очевидно, что перевод текста «Напутного слова» полностью в современную орфографию убьёт сам дух произведения, и вместо колоритного живага слова Даля останется лишь мертвизна.

Во всяком научном и общественом деле, во всем, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, но и берет верх, пригнетая истину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обращается в привычку, в обычай, толпа торит безсознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и понукают. Это длится иногда довольно долго; но, вглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, общество видит наконец, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот, сперва вполголоса, потом и вслух, наконец подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы исчезают подавленные и уничтоженные тем же большинством которое до сего сами держали под своим гнетом. Общее стремление берет иное направление, и с жаром подвизается на новой стезе.

Кажется, будто бы такой переворот предстоит ныне нашему родному языку. Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее поздоровому и проложить себе иной путь. Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это, как неудачная прививка, как прищепа разнороднаго семени, должно усохнуть, и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырости на своем корню, на своих соках, сдобриться холей и уходом, а не насадкой сверху. Если и говорится, что голова хвоста не ждет, то наша голова, или наши головы умчались так далеко куда-то в бок, что едва ли не оторвались от туловища; а коли худо плечам без головы, то некорыстно же и голове без тула. Применяя это к нашему языку, сдается, будто голове этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться. Говоря просто, мы уверены, что руской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть до-нельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы.