Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Nuklear+ — миниатюрный кроссплатформенный GUI |

Nuklear+ — миниатюрный кроссплатформенный GUI

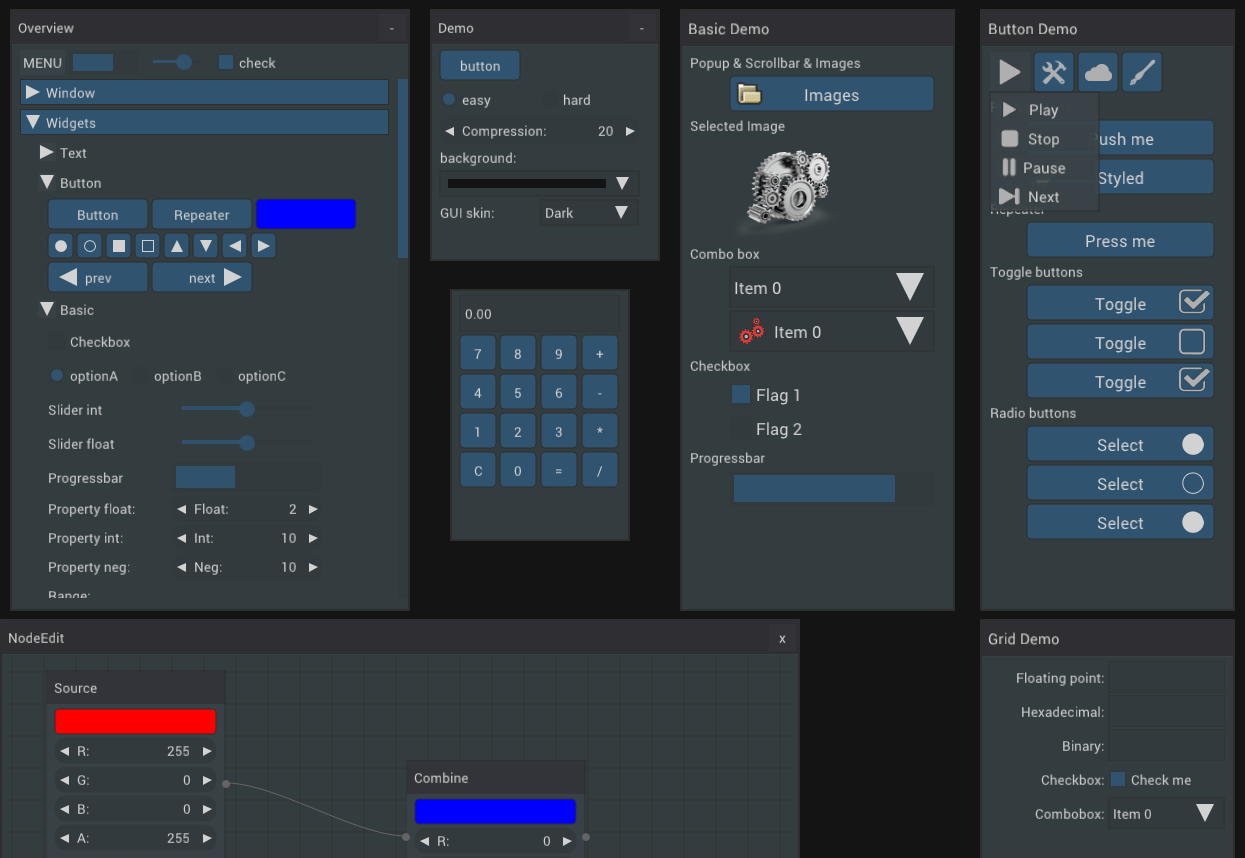

Nuklear+ (читается как "Nuklear cross", значит "кроссплатформенный Nuklear") — это надстройка над GUI библиотекой Nuklear, которая позволяет абстрагироваться от драйвера вывода и взаимодействия с операционной системой. Нужно написать один простой код, а он потом уже сможет скомпилироваться под все поддерживаемые платформы.

Nuklear+ (читается как "Nuklear cross", значит "кроссплатформенный Nuklear") — это надстройка над GUI библиотекой Nuklear, которая позволяет абстрагироваться от драйвера вывода и взаимодействия с операционной системой. Нужно написать один простой код, а он потом уже сможет скомпилироваться под все поддерживаемые платформы.

Я уже писал на хабре статью "Nuklear — идеальный GUI для микро-проектов?". Тогда задача была простой — сделать маленькую кроссплатформенную утилиту с GUI, которая будет примерно одинаково выглядеть в Windows и Linux. Но с тех самых пор меня не отпускал вопрос, а можно ли на Nuklear сделать что-то более-менее сложное? Можно ли целиком на нём сделать какой-нибудь реальный проект, которым будут пользоваться?

Именно поэтому следующую свою игру, Wordlase, я делал на чистом Nuklear. И без всякого там OpenGL. Даже фоновые картинки у меня имеют тип nk_image. В конечном итоге это дало возможность выбора драйвера отрисовки, вплоть до чистого X11 или GDI+.

Ещё в прошлой своей статье я заложил основы Nuklear+ — библиотеки, призванной спрятать всю "грязь" от программиста и дать ему сфокусироваться на создании интерфейса. Библиотека умеет загружать шрифты, картинки, создавать окно операционной системы и контекст отрисовки.

Полный пример кода есть в Readme на GitHub. Там можно увидеть, что код получается довольно простой. Также я перенёс на Nuklear+ свои проекты dxBin2h и nuklear-webdemo. И сделать это было очень просто — вся инициализация заменяется на один вызов nkc_init, события обрабатываются nkc_poll_events, отрисовка функцией nkc_render, а в качестве деструктора вызывается nkc_shutdown.

Но вернёмся к Wordlase, на примере которой и построена данная публикация. С недавних пор у игры есть веб-демо. Я не писал какого-то специфичного веб-кода для игры — это чистое С89 приложение, скомпилированное с помощью Emscripten. И если полностью следовать примеру из Readme Nuklear+ (а именно, использовать nkc_set_main_loop), то веб-версия приложения будет получена абсолютно на халяву, без особых лишних затрат.

Бэкэнд и фронтэнд

Самой интересной частью Nuklear+ являются поддерживаемые фронтэнды и бэкэнды. В данном случае под фронтэндом понимается часть, ответственная за взаимодействие с ОС и отрисовку окна. Т.е. непосредственно то, что видит пользователь. Реализации лежат в папке nkc_frontend. Сейчас поддерживаются: SDL, GLFW, X11, GDI+. Они не равносильны. Например, GDI+ использует WinAPI даже для рендера шрифтов и загрузки изображений, т.е. получить ровно такую же картинку в других ОС будет проблематично. Реализация так же не везде одинакова. Например, реализация Х11 пока не умеет изменять разрешение экрана в полноэкранном режиме (буду рад видеть Pull Request)

Выбрать фронтэнд для своего приложения просто — нужно установить переменную препроцессора NKCD=NKC_x, где x это одно из: SDL, GLFW, XLIB, GDIP. Например: gcc -DNKCD=NKC_GLFW main.c

Бэкэнд в данном случае выполняет непосредственно отрисовку. Реализация в папке nuklear_drivers. Отрисовка средствами любой версии OpenGL выдаёт примерно одинаковую картинку на всех ОС и фронтэндах. Ведь для загрузки изображений там всегда используется stb_image, а шрифт рендерится стандартными средствами Nuklear (тоже основано на stb). В то же время чистый Х11 драйвер даже не умеет загружать шрифты. Так что не забывайте тестировать своё приложение для выбранной пары бэкэнд+фронтэнд.

Например: Wordlase, GLFW3, OpenGL 2, Windows

Или: Wordlase, SDL2, OpenGL ES, Linux

В качестве бэкэнда по умолчанию выбран OpenGL2, если доступен. Можно задать NKC_USE_OPENGL=3 для OpenGL 3, и NKC_USE_OPENGL=NGL_ES2 для OpenGL ES 2.0. Для использования чистого Х11 отрисовщика константу NKC_USE_OPENGL указывать не надо. Также OpenGL опции не влияют на GDI+ — там отрисовка всегда идёт своими средствами.

Вот скриншот с GDI+: Wordlase, GDI+, без OpenGL, Windows

Этот бэкэнд полноценно поддерживает полупрозрачные изображения, картинка близка к оригиналу. Разница в шрифте: хинтинг, сглаживание, да даже размер (также буду рад Pull Request'у для автоматической подстройки размера GDI+ шрифта под размер stb_ttf).

И самый ужасный случай — чистый Х11 отрисовщик, который до моего pull request даже не умел загружать картинки. Wordlase, X11, без OpenGL, Linux:

Вот здесь уже довольно много отличий: логотип, солнечные лучи, более острый край девушки, шрифт. Почему? Фон в игре на лету собирается из нескольких полупрозрачных PNG. Но чистый Х11 поддерживает только битовую прозрачность, прямо как GIF. Также отрисовщик Х11 очень медленно работает на больших изображениях с прозрачностью. А если в движке отключить прозрачность, то картинка становится ещё хуже. Wordlase, X11, без OpenGL, без прозрачности:

Так зачем вообще нужны отрисовщики GDI+ и Х11, если они так уродливы? Потому, что они плохи только для больших изображений с прозрачностью. А если делать маленькую утилиту, где картинки используются только как иконки пользовательского интерфейса, то эти отрисовщики становятся вовсе неплохим вариантом, т.к. имеют минимальное количество зависимостей. Также я пользовался чистым Х11 отрисовщиком на слабых системах, где OpenGL только программный. В таком случае Х11 работает быстрее OpenGL. Подсказка: если вместо кучи полупрозрачных PNG использовать один большой JPEG, то Х11 будет работать быстро и корректно.

Пример хорошего использования чистого Х11 бэкэнда — главное игровое окно Wordlase. Больших картинок там почти нет, зато есть несколько интерфейсных иконок, которые вполне корректно отображаются:

Отлично, отрисовщик выбран, окно ОС создаётся. Теперь самое время заняться GUI!

Фишки Nuklear

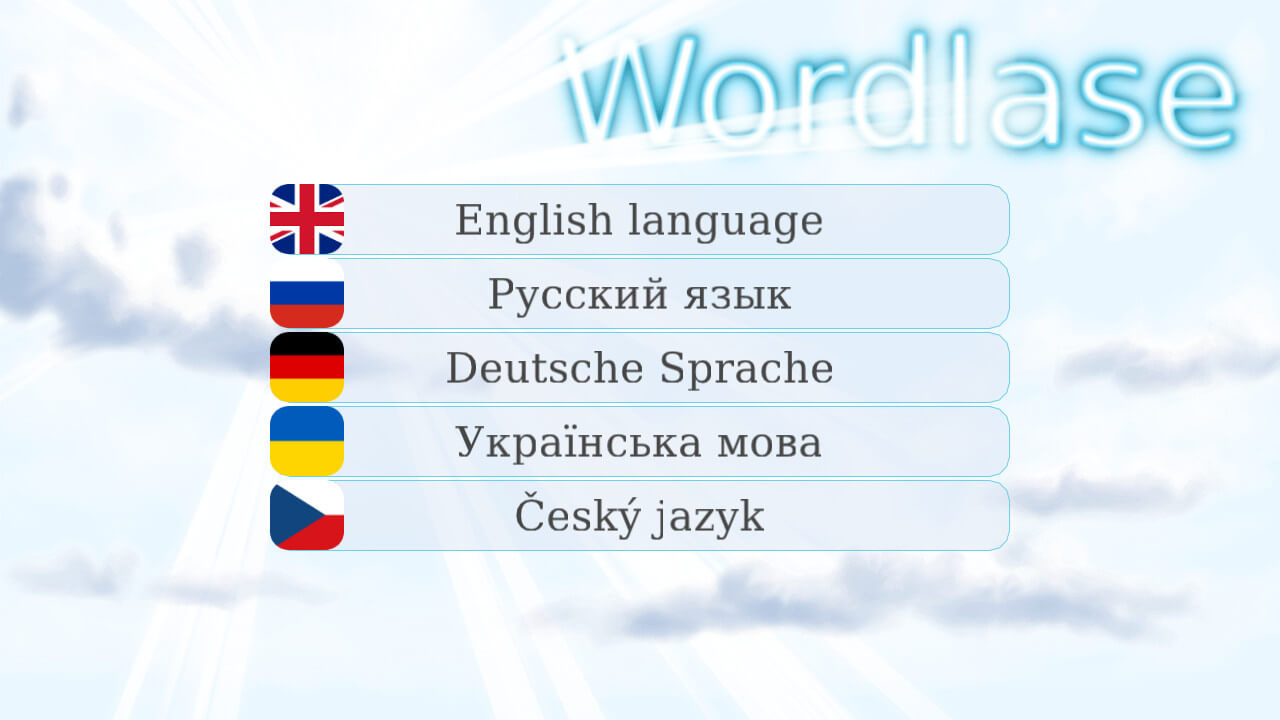

Самым первым в Wordlase показывается экран выбора языка:

Здесь видны сразу 2 интересных техники: несколько картинок на фоне окна и центрирование виджетов.

Поместить картинку на фон окна достаточно просто:

nk_layout_space_push(ctx, nk_rect(x, y, width, height));

nk_image(ctx, img);x и y — позиция на экране, width и height — размеры изображения.

Центрирование является более сложной задачей, т.к. не поддерживается Nuklear напрямую. Нужно вычислять положение самостоятельно:

if ( nk_begin(ctx, WIN_TITLE,

nk_rect(0, 0, winWidth, winHeight), NK_WINDOW_NO_SCROLLBAR)

) {

int i;

/* 0.2 are a space skip on button's left and right, 0.6 - button */

static const float ratio[] = {0.2f, 0.6f, 0.2f}; /* 0.2+0.6+0.2=1 */

/* Just make vertical skip with calculated height of static row */

nk_layout_row_static(ctx,

(winHeight - (BUTTON_HEIGHT+VSPACE_SKIP)*langCount )/2, 15, 1

);

nk_layout_row(ctx, NK_DYNAMIC, BUTTON_HEIGHT, 3, ratio);

for(i=0; i* skip 0.2 left */

if( nk_button_image_label(ctx, image, caption, NK_TEXT_CENTERED)

){

loadLang(nkcHandle, ctx, i);

}

nk_spacing(ctx, 1); /* skip 0.2 right */

}

}

nk_end(ctx);Следующая прикольная штучка — выбор темы оформления в настройках:

Реализуется тоже просто:

if (nk_combo_begin_color(ctx, themeColors[s.curTheme],

nk_vec2(nk_widget_width(ctx), (LINE_HEIGHT+5)*WTHEME_COUNT) )

){

int i;

nk_layout_row_dynamic(ctx, LINE_HEIGHT, 1);

for(i=0; icode>Здесь главное понимать, что всплывающее поле combo — это такое же окно, как и главное. И располагать там можно что угодно.

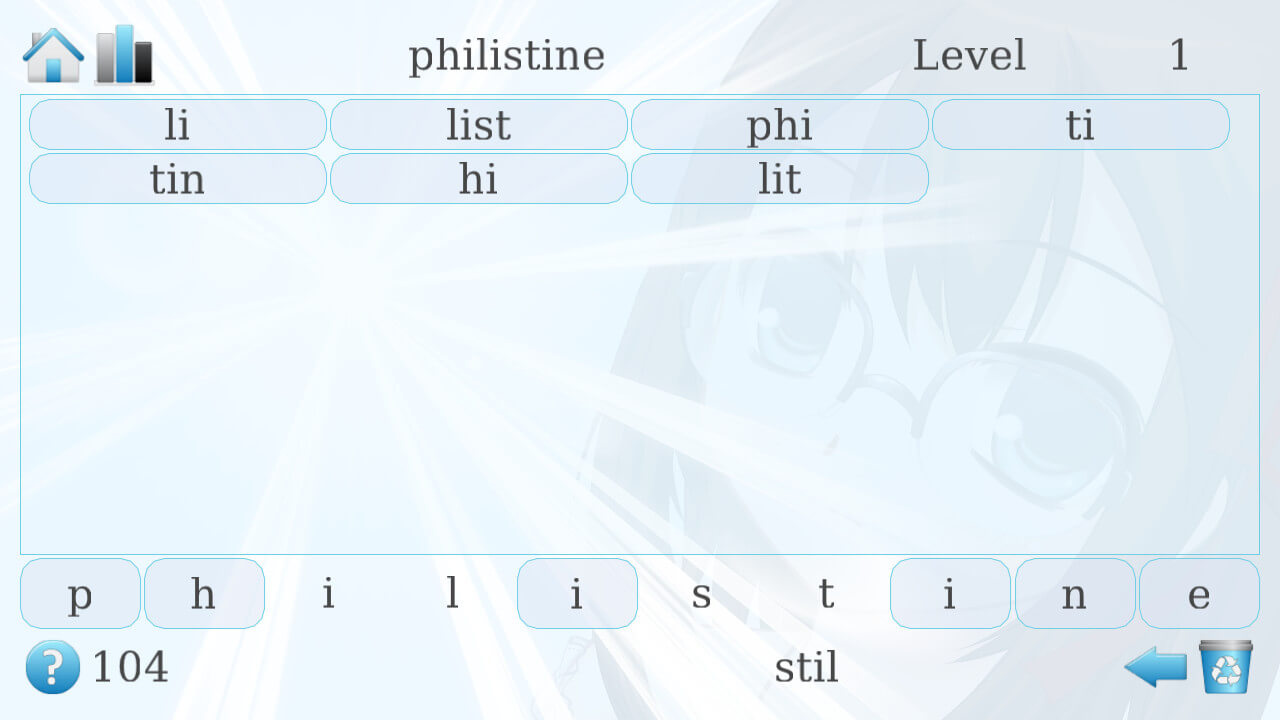

Самым сложно выглядящим окном является основное игровое окно:

На самом деле, тут тоже нет ничего сложного. На экране всего 4 ряда:

- Верхняя линия с выбором уровня (виджет

nk_property_int) - Список слов (

nk_group_scrolled) - Кнопки текущего слова

- Строка с подсказкой

Единственный непонятный момент здесь — задание точных размеров элементам. Выполняется это с помощью соотношения ряда:

float ratio[] = {

(float)BUTTON_HEIGHT/winWidth, /* square button */

(float)BUTTON_HEIGHT/winWidth, /* square button */

(float)topWordSpace/winWidth,

(float)WORD_WIDTH/winWidth

};

nk_layout_row(ctx, NK_DYNAMIC, BUTTON_HEIGHT, 4, ratio);BUTTON_HEIGHT и WORD_WIDTH — константы, измеряются в пикселях; topWordSpace вычисляется как ширина экрана минус ширины всех остальных элементов.

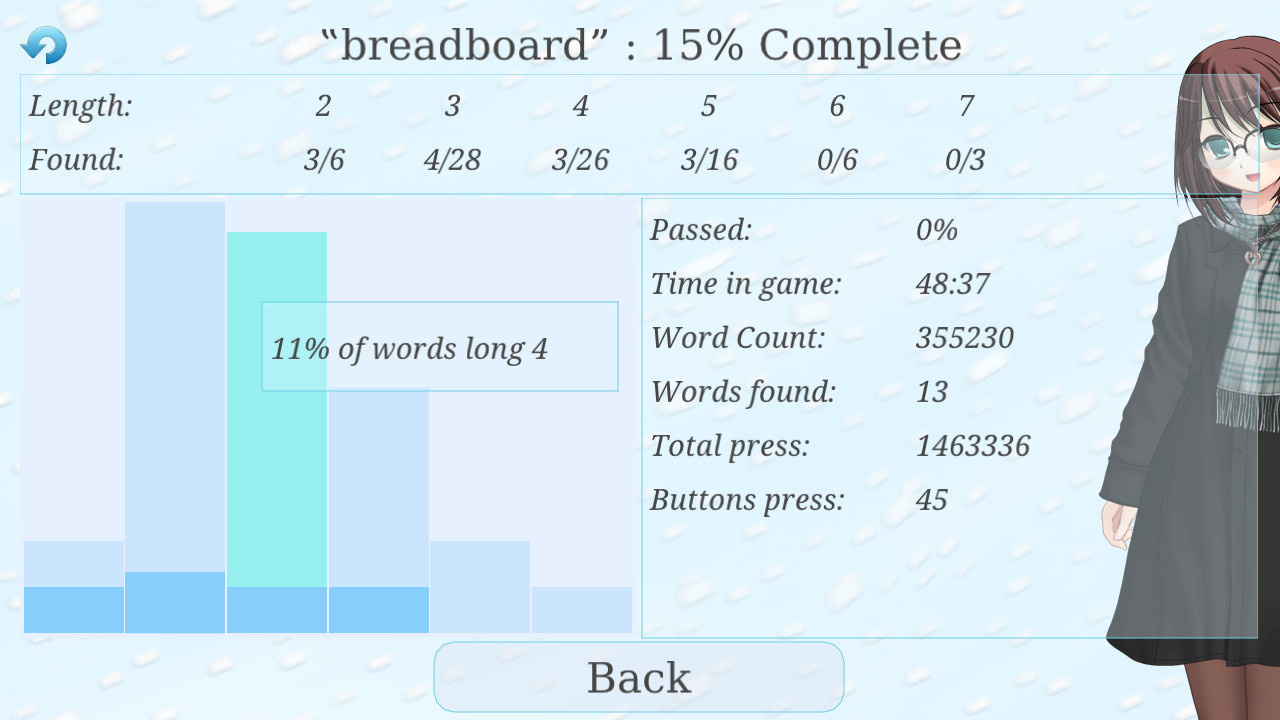

И последнее сложно выглядящее окно — статистика:

Расположение элементов регулируется с помощью группировки. Ведь всегда можно сказать Nuklear: "в этом ряду будет 2 виджета". Но группа тоже является виджетом. Т.е. можно просто создать группу с помощью nk_group_begin и nk_group_end, а дальше позиционироваться внутри неё как внутри обычного окна (nk_layout_row и пр.).

Заключение

Nuklear уже готов даже для коммерческих игр и приложений. А Nuklear+ может сделать их создание более приятным.

Полезные ссылки

|

|

[Перевод] PHP жив. PHP 7 на практике |

PHP жив. PHP 7 на практике

- Перевод

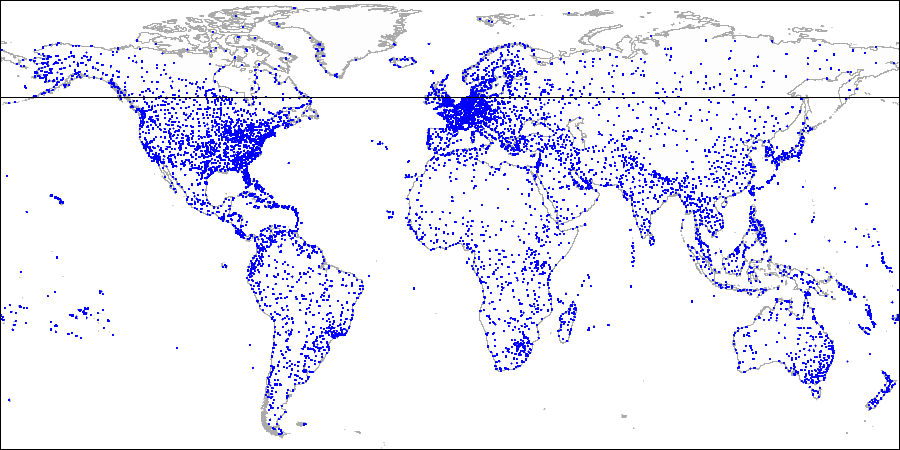

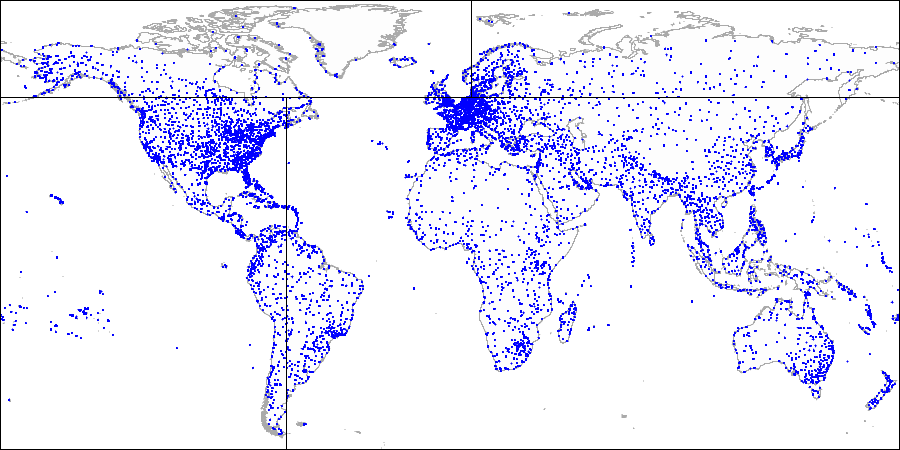

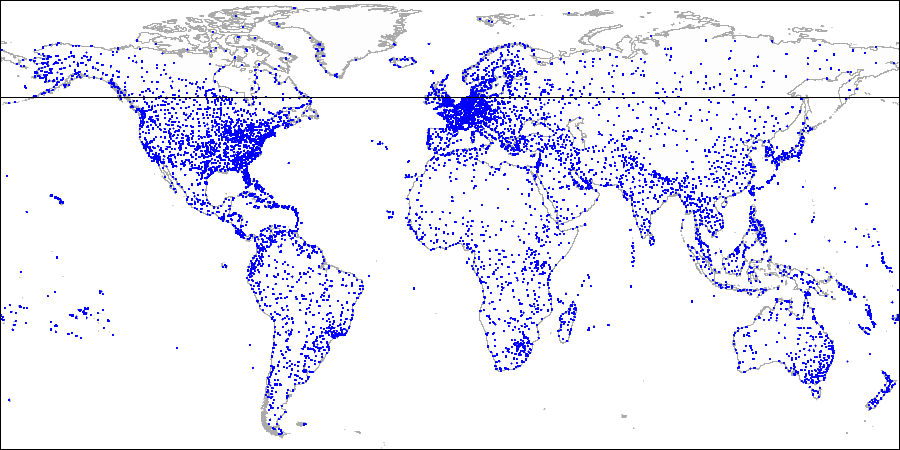

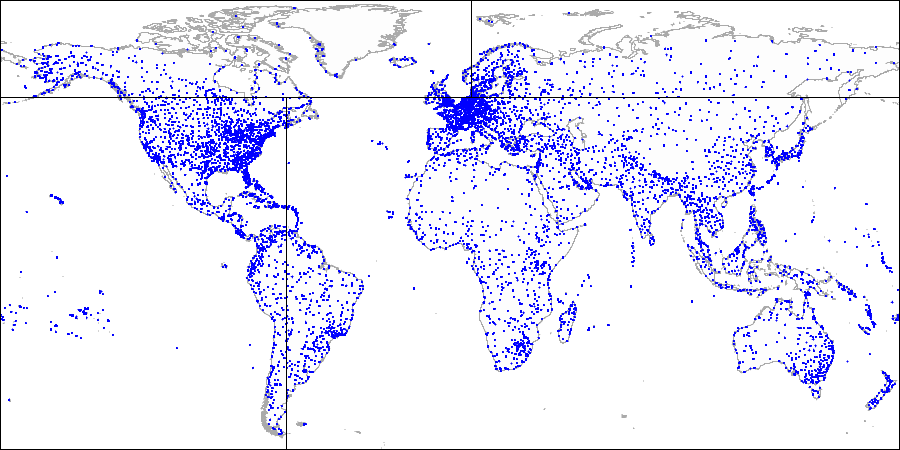

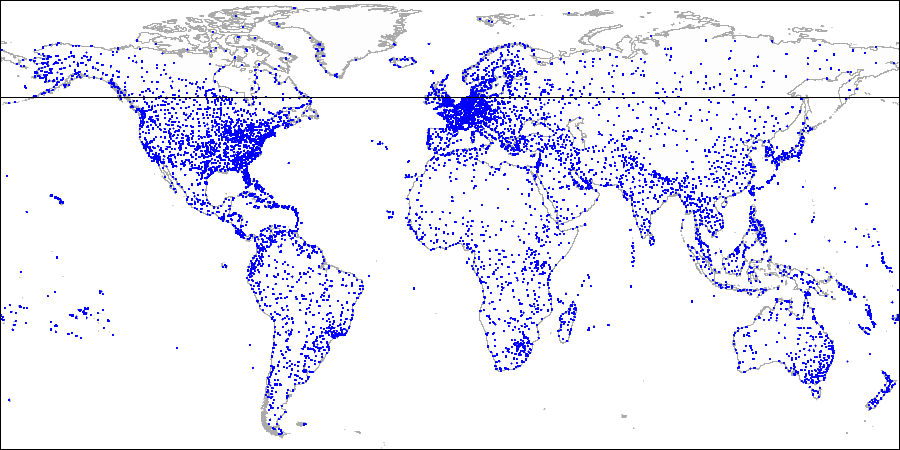

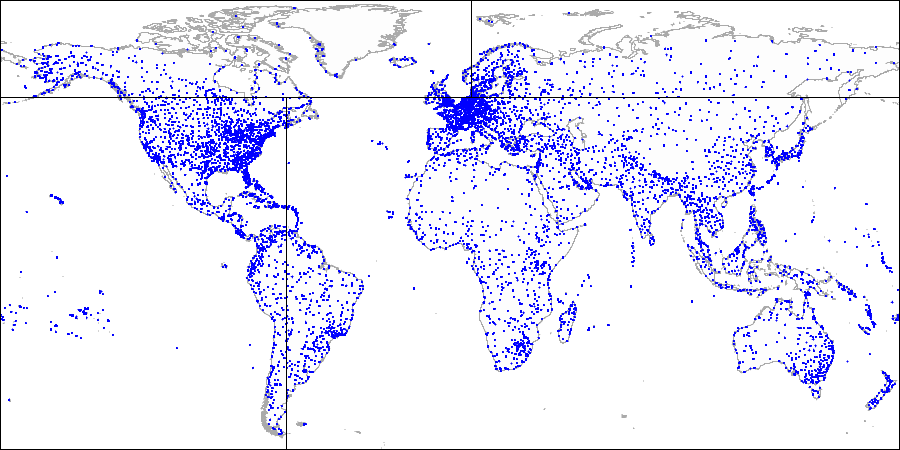

Недавно PHP-проекты Avito перешли на версию PHP 7.1. По этому случаю мы решили вспомнить, как происходил переход на PHP 7.0 у нас и наших коллег из OLX. Дела давно минувших дней, но остались красивые графики, которые хочется показать миру.

Первая часть рассказа основана на статье PHP’s not dead! PHP7 in practice, которую написал наш коллега из OLX Lukasz Szyma'nski (Лукаш Шиманьски): переход OLX на PHP 7. Во второй части — опыт перехода Avito на PHP 7.0 и PHP 7.1: процесс, трудности, результаты с графиками.

Часть 1. PHP 7 в OLX

Компания OLX Europe управляет десятью сайтами, самый большой из которых — OLX.pl. Все наши сайты должны работать максимально эффективно, поэтому миграция на PHP 7 стала для нас основным приоритетом.

В этом посте расскажем, с какими проблемами пришлось столкнуться и чего удалось получить с переходом на PHP 7. Про переход было рассказано на конференции PHPers Summit 2016.

Переход

Вопреки нашим опасениям, миграция прошла гладко. За исключением стандартного списка необходимых изменений из официальной документации, пришлось внести лишь некоторые правки, связанные с нашей архитектурой.

Стоит упомянуть, что десять наших сайтов работают в разных странах. И изменения мы выкатываем последовательно: на один сайт за другим. Такой подход особенно важно применять при серьёзных изменениях.

Мы начали обновление версии с самого маленького сайта и переходили ко всё более крупным, поглядывая, чтобы тесты проходили успешно. Это позволило следить за возникновением неожиданных проблем и снизило потенциальный ущерб.

Memcache

Отказ от поддержки Memcache в PHP 7 подтолкнул нас к переходу на Memcached. Пришлось поддержать две версии сайта: PHP 5 + Memcache и PHP 7 + Memcached.

Для решения задачи использовали простенькую обёртку. Она выбирает подходящий PHP-модуль для соединения с кэшом, исходя из информации о сервере, на котором выполняется код.

|

Метки: author pik4ez разработка веб-сайтов php блог компании avito php7 olx avito |

Набор полезных советов для эффективного использования FreeIPA |

Набор полезных советов для эффективного использования FreeIPA

В процессе эксплуатации FreeIPA часто возникают нетривиальные задачи, которые упираются в не очень хорошо документированные или не полностью реализованные места. Поэтому я решил дополнить свою предыдущую статью некоторыми решениями, которые помогут сэкономить вам немного времени.

Содержание:

- FreeIPA агенте в lxc контейнерах

- Библиотека для использования API в python

- Несколько слов про Ansible модули

- FreeIPA агент в debian

- Реплика в Амазоне

FreeIPA агент в lxc контейнерах

У нас для dev-окружений в некоторых местах используется такая штука, как Proxmox и lxc-контейнеры в нём. Темплейт для контейнера был взят стандартный centos-7-default версии 20170504, который мы кастомизировали. Но при банальной установке агента он отказался работать. После разбора выяснилось, что в этой сборке нет пакетов с sudo и в контейнерах нет SELinux. Итак, по пунктам, что нужно сделать:

- yum install sudo

- устанавливаем и конфигурируем

- в файле /etc/sssd/sssd.conf, в секцию [domain/$DOMAINNAME] добавляем строку selinux_provider=none

- рестартим sssd systemctl restart sssd

Если при установке и настройке агента всё было сделано без ошибок, то после рестарта всё начнёт работать.

В случае, если конфиги раскатываются при помощи Ansible, можно использовать переменные:

ansible_virtualization_role == "guest" and ansible_virtualization_type == "lxc"Библиотека для использования API в Python

В современных версиях FreeIPA появился замечательный API, но вот полноценных библиотек для Python нам найти не удалось. На гитхабе есть репозиторий, но реализованного там нам оказалось мало. Так как решение распространяется под MIT лицензией, мы решили скопировать его и дополнить сами. Наша реализация доступна по этой ссылке.

Она будет еще допиливаться по необходимости, но вы можете забирать ее уже сейчас, доделывать и мёржить изменения. В настоящий момент реализовано только то, что необходимо было нам.

Несколько слов про Ansible модули

Оговорюсь сразу, речь пойдёт про версию Ansible 2.3.1.0, установленную через pip. В целом модули добавления юзеров и групп работают нормально. Но при добавлении sudoroles возникли некоторые проблемы. Первая и самая неприятная — они просто не добавляются. Ошибка выглядит вот так:

get_sudorule_diff() takes exactly 2 arguments (3 given)Лечится на скорую руку, это довольно элементарно. В файле модуля ipa_sudorule.py нам нужна строка 307. Вот она:

diff = get_sudorule_diff(client, ipa_sudorule, module_sudorule)Меняем ее на такую:

diff = get_sudorule_diff(ipa_sudorule, module_sudorule)Добавление начинает работать. Прочитать про это можно тут и тут, но нами еще не проверено.

Вторая проблема связана с добавлением опций для sudoroles, с которой мы планируем разобраться в ближайшее время.

FreeIPA агент в debian

Установка агента в debian like системы почему-то у некоторых людей вызывает ряд проблем. Я хочу изложить наш вариант развертки агентов на debian подобных системах:

1. Добавляем репозиторий

wget -qO - http://apt.numeezy.fr/numeezy.asc | apt-key add -

echo -e 'deb http://apt.numeezy.fr jessie main' >> /etc/apt/sources.list

2. Устанавливаем пакеты

apt-get update

apt-get install -y freeipa-client

3. Создаём директории

mkdir -p /etc/pki/nssdb

certutil -N -d /etc/pki/nssdb

mkdir -p /var/run/ipa

4. Убираем дефолтный конфиг

mv /etc/ipa/default.conf ~/

5. Устанавливаем и настраиваем клиент

ipa-client-install

6. Включаем создание директорий

echo 'session required pam_mkhomedir.so' >> /etc/pam.d/common-session

7. Проверяем, чтобы в /etc/nsswitch.conf был указан sss провайдер

passwd: files sss

group: files sss

shadow: files sss

8. Перезагружаем sssd

systemctl restart sssdРеплика в Amazon

Как известно, в амазоне внешние адреса не указываются непосредственно на хостах. И установщику это очень сильно не нравится. В целом это актуально не только для амазона, а для всех вариантов, когда внешний адрес не настроен непосредственно на хосте.

Для решения этой проблемы при установке достаточно на время установки добавить на любой интерфейс внешний IP. Как пример, это можно сделать при помощи ip addr add:

ip addr add $ADDR dev $IFaceПосле успешной установки и настройки с помощью ip addr del:

ip addr del $ADDRТакже не забудьте указать разные днс имена для внешнего и внутреннего адреса, иначе будет путаница.

В итоге мы получаем, что клиенты в lxc и debian подобных системах вполне реальны и никаких особых проблем не имеют. Все эти решения работают у нас без каких-либо заметных проблем уже довольно длительное время. Управлять полноценно доступами через Ansible не вполне удобно, но можно ускорить и автоматизировать часть рутинной работы. Что касается библиотеки для Python — надо реализовать еще довольно много, но все основные функции там уже имеются. Впрочем, новые идеи тоже приветствуются.

|

Метки: author Vrenskiy системное администрирование серверное администрирование *nix блог компании pixonic freeipa ansible |

Zabbix + RocksDB — миграция и первые впечатления |

Zabbix + RocksDB — миграция и первые впечатления

Дальше прилетела новость, что MariaDB включили этот движок в upstream с версии 10.2. Ништяки вроде архивирования на лету и ttl на отдельные строки под капотом так и манили попробовать это на чем-то подходящем…

Подходящим генератором данных в моем хозяйстве оказался zabbix, который к тому же решили перетянуть на новое железо. Но «из коробки» zabbix про rocksdb не в курсе, так что пришлось пошаманить и потестировать. Если интересны результаты и выводы —

Ограничения

Первая проблема, вылезшая при планировании — myrocks не умеет

CONSTRAINT FOREIGN KEY. Не умеет, и всё. И не планируется. NoSQL, однако. Казалось бы, на этом можно свернуть всю затею, но внимательный взгляд на схему данных zabbix-а показывает, что самые горячие таблицы — history_uint, history_text, history_log и history_str — куда, собственно, прилетают данные из всех Тут стоит упомянуть, что создатели myrocks не рекомендуют использовать микс из двух storage engine-ов в одном приложении, ссылаясь на то, что транзакции не будут атомарными в этом случае.

Но внимательное разглядывание вывода

grep -r 'history_uint' zabbix-3.2.5 приводит к выводу, что хоть zabbix и учиняет транзакции при добавлении значений, внутри этих транзакций он не трогает других таблиц (зачем бы ему, действительно?) — так что пролезаем.Ещё нужно поменять collation на табличках, которые мы переносим на rocksdb на latin1_bin или utf8_bin. И вообще — от кодировки latin1 лучше избавиться. В итоге получился вот такой perl-скриптик для преобразования дампа:

#!/usr/bin/perl

$tablename='';

$has_constraints=0;

while(<>) {

s/CHARACTER SET latin1//;

if(/CREATE TABLE `(.*)`/) {

$tablename=$1;

$has_constraints=0;

};

if(/CONSTRAINT/) {

$has_constraints=1;

};

if(/ENGINE=InnoDB/ and $has_constraints==0) {

s/ENGINE=InnoDB/ENGINE=ROCKSDB/;

s/CHARSET=([^ ^;]+)/CHARSET=$1 COLLATE=$1_bin/;

};

print $_;

};

Сборка

Я собирал mariadb из исходников до .deb-пакетов и их уже ставил. Выглядит примерно так (ОС — debian 8.8):

apt-get update

apt-get install git g++ cmake libbz2-dev libaio-dev bison zlib1g-dev libsnappy-dev build-essential vim cmake perl bison ncurses-dev libssl-dev libncurses5-dev libgflags-dev libreadline6-dev libncurses5-dev libssl-dev liblz4-dev gdb smartmontools

apt-get install dpkg-dev devscripts chrpath dh-apparmor dh-systemd dpatch libboost-dev libcrack2-dev libjemalloc-dev libreadline-gplv2-dev libsystemd-dev libxml2-dev unixodbc-dev

apt-get install libjudy-dev libkrb5-dev libnuma-dev libpam0g-dev libpcre3-dev pkg-config libreadline-gplv2-dev uuid-dev

git clone https://github.com/MariaDB/server.git mariadb-10.2

cd mariadb-10.2

git checkout 10.2

git submodule init

git submodule update

./debian/autobake-deb.sh

Инсталляция

Не обошлось без дополнительных зависимостей —

wget http://releases.galeracluster.com/debian/pool/main/g/galera-3/galera-3_25.3.20-1jessie_amd64.deb

dpkg -i galera-3*.deb

apt-get install gawk libdbi-perl socat

dpkg -i mysql-common*.deb mariadb-server*.deb mariadb-plugin*.deb mariadb-client*.deb libm*.deb

Сборка net-snmp

По неясным пока причинам, net-snmp из debian приводит к нерабочей сборке zabbix — valgrind ругается на утечки памяти там, где всё должно работать вполне линейно. В итоге заббикс падает.

Спасает — переборка net-snmp из исходников с наложением почти всех debian-овских патчей.

У меня собрался net-snmp-code-368636fd94e484a5f4be5c0fcd205f507463412a.zip

Возможно, более свежие тоже собирутся.

Ещё понадобится debian-овский архивчик с директорией debian.

Дальше как-то так:

version=368636fd94e484a5f4be5c0fcd205f507463412a

debian_version=net-snmp_5.7.2.1+dfsg-1.debian.tar.xz

unzip -q net-snmp-code-${version}.zip

cd net-snmp-code-${version}

tar -xvJf ../$debian_version

for i in 03_makefiles.patch 26_kfreebsd.patch 27_kfreebsd_bug625985.patch fix_spelling_error.patch fix_logging_option.patch fix_man_error.patch after_RFC5378 fix_manpage-has-errors_break_line.patch fix_manpage-has-errors-from-man.patch agentx-crash.patch TrapReceiver.patch ifmib.patch CVE-2014-3565.patch; do

rm debian/patches/$i

touch debian/patches/$i

done

cp ../rules debian/rules

dpkg-buildpackage -d -b

cd ..

dpkg -i *.deb

Фокус с rules-файлом — я в нём выключил --with-mysql (заменил на --without-mysql), чтобы не привязывать net-snmp к mysql — тогда при экспериментах с версиями mariadb не нужно пересобирать net-snmp. Можно и опустить.

Сборка zabbix

Сам zabbix приходится собирать уже после установки mariadb, так как он линкуется к динамическим библиотекам, прилетающим с ней. У меня получилось как-то так:

zabbixversion="3.2.7"

apt-get install libsnmp-dev libcurl4-openssl-dev python-requests

if [ ! -f zabbix-${zabbixversion}.tar.gz ]; then

wget https://downloads.sourceforge.net/project/zabbix/ZABBIX%20Latest%20Stable/${zabbixversion}/zabbix-${zabbixversion}.tar.gz

tar -xvzf zabbix-${zabbixversion}.tar.gz

fi

cd zabbix-${zabbixversion}

groupadd zabbix

useradd -g zabbix zabbix

sed -i 's/mariadbclient/mariadb/' configure

./configure --enable-proxy --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2

make -j5

make install

Профит — удалось уменьшить аппетиты заббикса к месту, отказаться от ротации табличек по схеме «create partition/drop partition» — теперь housekeeper справляется со своей задачей сам (по крайней мере, на ssd-диске, хех. Тут бы проверить на innodb в свежей сборочке, но пока не успелось) и срок хранения данных вновь стал управляемым для каждого элемента данных по отдельности. При массовых проблемах очередь вычищается теперь в разы быстрее.

Что не опробовано (ровно потому, что housekeeper завёлся) — добавить в свойства табличек history* и trends* волшебную штуку COMMENT='ttl_duration=864000;ttl_col=clock;' имеющую, насколько я понял, смысл «хранить не более 864000 секунд, чистить на уровне storage engine».

Да, пока я всё это тестил и прикручивал, заббикс успел выкатить версию 3.4, на ней я всё это не проверял, но что-то мне подсказывает, что должно работать.

Полезные доки, которые пригодились при написании статьи:

Разное другое, что вылезало в гугле на те или иные запросы :)

Спасибо за внимание. Если есть вопросы/замечания — милости прошу в комменты.

|

Метки: author mickvav администрирование баз данных it- инфраструктура devops zabbix mysql rocksdb |

[Перевод] Знакомство с kube-spawn — утилитой для создания локальных Kubernetes-кластеров |

Знакомство с kube-spawn — утилитой для создания локальных Kubernetes-кластеров

- Перевод

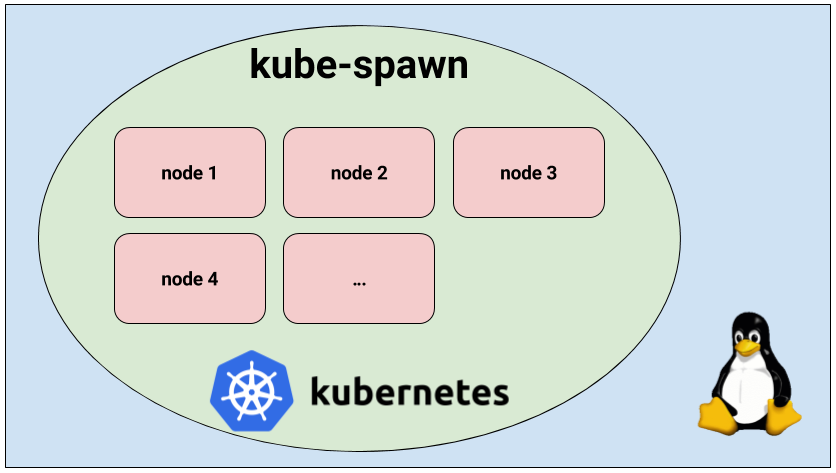

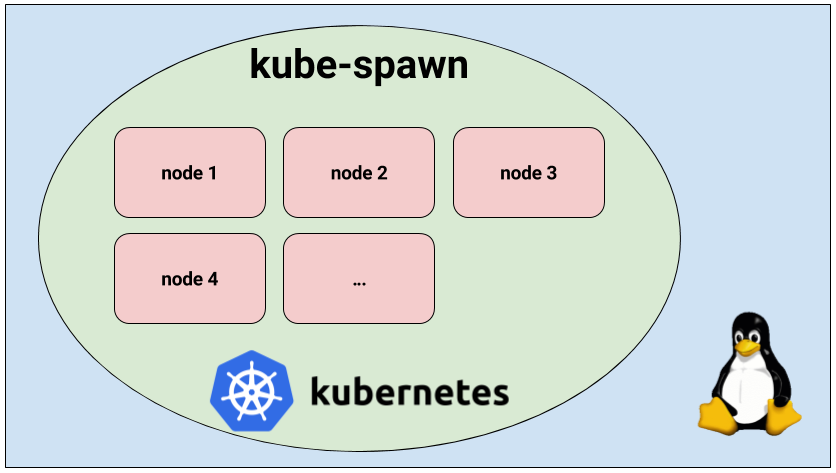

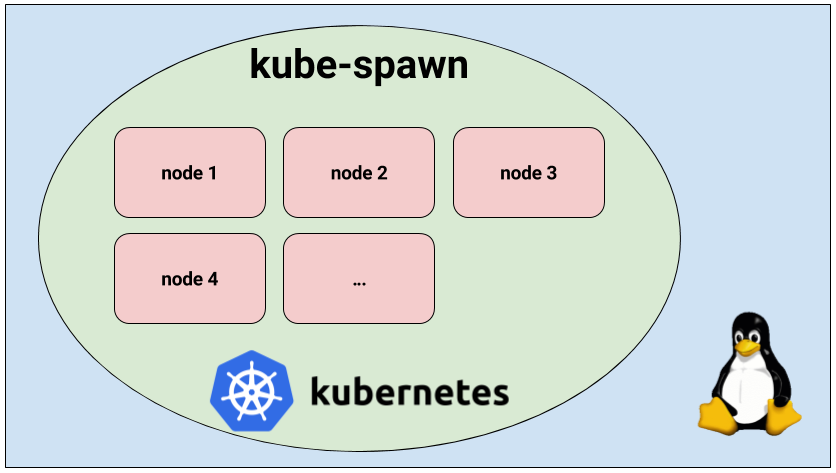

kube-spawn — инструмент для простого запуска локального кластера Kubernetes из множества узлов на Linux-машине. Изначально он создавался преимущественно для разработчиков самого Kubernetes, однако со временем превратился в утилиту, которая отлично подходит для того, чтобы попробовать и изучить Kubernetes. Эта статья предлагает общее введение в kube-spawn и показывает, как использовать этот инструмент.

Обзор

kube-spawn задаётся целью стать простейшим способом проведения тестов и других экспериментов с Kubernetes в Linux. Этот проект появился из-за сложностей, возникавших при запуске Kubernetes-кластера со множеством узлов на машинах для разработки. Утилиты, предлагающие нужную функциональность, обычно не предоставляют окружения, в которых Kubernetes будет впоследствии запущен, то есть полноценную операционную систему GNU/Linux.

Запуск кластера Kubernetes с kube-spawn

Итак, давайте запустим кластер. В kube-spawn достаточно одной команды, чтобы получить образ Container Linux, подготовить узлы (nodes) и развернуть кластер. Эти шаги можно выполнить отдельно с помощью

machinectl pull-raw и подкоманд kube-spawn setup и init. Однако подкоманда up сделает всё за нас:$ sudo GOPATH=$GOPATH CNI_PATH=$GOPATH/bin ./kube-spawn up --nodes=3Когда команда закончит выполняться, вы получите кластер Kubernetes с 3 узлами. Придётся подождать, пока узлы будут готовы для использования.

$ export KUBECONFIG=$GOPATH/src/github.com/kinvolk/kube-spawn/.kube-spawn/default/kubeconfig

$ kubectl get nodes

NAME STATUS AGE VERSION

kube-spawn-0 Ready 1m v1.7.0

kube-spawn-1 Ready 1m v1.7.0

kube-spawn-2 Ready 1m v1.7.0Теперь видно, что все узлы готовы. Двигаемся дальше.

Демонстрационное приложение

Работоспособность кластера мы проверим, развернув демонстрационное микросервисное приложение Sock Shop, созданное в Weaveworks. Sock Shop — сложное приложение, состоящее из микросервисов и использующее множество компонентов, которые обычно можно найти в реальных инсталляциях. Таким образом, оно позволяет проверить, что всё действительно работает, и даёт более существенную почву для исследований, чем простое «hello world».

Клонирование приложения

Чтобы продолжить, понадобится склонировать репозиторий

microservices-demo и перейти в каталог deploy/kubernetes:$ cd ~/repos

$ git clone https://github.com/microservices-demo/microservices-demo.git sock-shop

$ cd sock-shop/deploy/kubernetes/Деплой приложения

Теперь всё готово для деплоя. Но первым делом необходимо создать пространство имён

sock-shop — в deployment предполагается его наличие:$ kubectl create namespace sock-shop

namespace "sock-shop" createdТеперь всё по-настоящему готово для деплоя приложения:

$ kubectl create -f complete-demo.yaml

deployment "carts-db" created

service "carts-db" created

deployment "carts" created

service "carts" created

deployment "catalogue-db" created

service "catalogue-db" created

deployment "catalogue" created

service "catalogue" created

deployment "front-end" created

service "front-end" created

deployment "orders-db" created

service "orders-db" created

deployment "orders" created

service "orders" created

deployment "payment" created

service "payment" created

deployment "queue-master" created

service "queue-master" created

deployment "rabbitmq" created

service "rabbitmq" created

deployment "shipping" created

service "shipping" created

deployment "user-db" created

service "user-db" created

deployment "user" created

service "user" createdПосле выполнения этих операций надо подождать, пока появятся все поды:

$ watch kubectl -n sock-shop get pods

NAME READY STATUS RESTARTS AGE

carts-2469883122-nd0g1 1/1 Running 0 1m

carts-db-1721187500-392vt 1/1 Running 0 1m

catalogue-4293036822-d79cm 1/1 Running 0 1m

catalogue-db-1846494424-njq7h 1/1 Running 0 1m

front-end-2337481689-v8m2h 1/1 Running 0 1m

orders-733484335-mg0lh 1/1 Running 0 1m

orders-db-3728196820-9v07l 1/1 Running 0 1m

payment-3050936124-rgvjj 1/1 Running 0 1m

queue-master-2067646375-7xx9x 1/1 Running 0 1m

rabbitmq-241640118-8htht 1/1 Running 0 1m

shipping-2463450563-n47k7 1/1 Running 0 1m

user-1574605338-p1djk 1/1 Running 0 1m

user-db-3152184577-c8r1f 1/1 Running 0 1mДоступ к sock shop

Когда все они готовы, останется выяснить, по какому порту и IP-адресу заходить, чтобы получить доступ к магазину. Чтобы узнать порт, давайте посмотрим, куда пробрасываются службы фронтенда:

$ kubectl -n sock-shop get svc

NAME CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE

carts 10.110.14.144 80/TCP 3m

carts-db 10.104.115.89 27017/TCP 3m

catalogue 10.110.157.8 80/TCP 3m

catalogue-db 10.99.103.79 3306/TCP 3m

front-end 10.105.224.192 80:30001/TCP 3m

orders 10.101.177.247 80/TCP 3m

orders-db 10.109.209.178 27017/TCP 3m

payment 10.107.53.203 80/TCP 3m

queue-master 10.111.63.76 80/TCP 3m

rabbitmq 10.110.136.97 5672/TCP 3m

shipping 10.96.117.56 80/TCP 3m

user 10.101.85.39 80/TCP 3m

user-db 10.107.82.6 27017/TCP 3m Видно, что фронтенд (

front-end) использует порт 30001 и внешний IP-адрес. Это означает, что мы можем достучаться до его служб через IP-адрес любого рабочего узла (worker) и порт 30001. Узнать IP-адреса всех узлов кластера можно через machinectl:$ machinectl

MACHINE CLASS SERVICE OS VERSION ADDRESSES

kube-spawn-0 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.137...

kube-spawn-1 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.138...

kube-spawn-2 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.139...Запомните, что первый узел — это мастер, а все остальные — рабочие узлы (workers). В нашем случае достаточно открыть браузер и зайти по адресу

10.22.0.138:30001 или 10.22.0.139:30001, где нас поприветствует магазин, продающий носки.Остановка кластера

Когда покупки носков закончены, можете остановить кластер:

$ sudo ./kube-spawn stop

2017/08/10 01:58:00 turning off machines [kube-spawn-0 kube-spawn-1 kube-spawn-2]...

2017/08/10 01:58:00 All nodes are stopped.Демонстрация с инструкциями

Для тех, кто предпочитает «экскурсии с гидом», смотрите видео на YouTube (около 7 минут на английском языке — прим. перев.).

Как упомянуто в видео, kube-spawn создаёт в текущей директории каталог

.kube-spawn, в котором вы найдёте несколько файлов и директорий в default. Чтобы не ограничиваться размером каждого OS Container, мы монтируем сюда /var/lib/docker каждого узла. Благодаря этому мы можем использовать дисковое пространство хостовой машины. Наконец, на данный момент у нас нет команды очистки (clean). Желающие полностью замести следы деятельности kube-spawn могут выполнить команду rm -rf .kube-spawn/.Заключение

Надеемся, вы тоже найдёте утилиту kube-spawn полезной. Для нас это простейший путь проверить изменения в Kubernetes или развернуть кластер для изучения Kubernetes.

В kube-spawn всё ещё можно привнести многочисленные улучшения (и некоторые из них весьма очевидны). Очень приветствуем pull requests!

P.S. от переводчика. Об установке и других особенностях kube-spawn написано в GitHub-репозитории проекта. Читайте также в нашем блоге:

- «Начало работы в Kubernetes с помощью Minikube» (перевод);

- «Наш опыт с Kubernetes в небольших проектах» (видео доклада, включающего в себя знакомство с техническим устройством Kubernetes);

- «Пишем оператора для Kubernetes на Golang» (перевод);

- «Как на самом деле работает планировщик Kubernetes?» (перевод).

|

Метки: author shurup системное администрирование настройка linux devops блог компании флант kubernetes linux микросервисы |

[Перевод] Знакомство с kube-spawn — утилитой для создания локальных Kubernetes-кластеров |

Знакомство с kube-spawn — утилитой для создания локальных Kubernetes-кластеров

- Перевод

kube-spawn — инструмент для простого запуска локального кластера Kubernetes из множества узлов на Linux-машине. Изначально он создавался преимущественно для разработчиков самого Kubernetes, однако со временем превратился в утилиту, которая отлично подходит для того, чтобы попробовать и изучить Kubernetes. Эта статья предлагает общее введение в kube-spawn и показывает, как использовать этот инструмент.

Обзор

kube-spawn задаётся целью стать простейшим способом проведения тестов и других экспериментов с Kubernetes в Linux. Этот проект появился из-за сложностей, возникавших при запуске Kubernetes-кластера со множеством узлов на машинах для разработки. Утилиты, предлагающие нужную функциональность, обычно не предоставляют окружения, в которых Kubernetes будет впоследствии запущен, то есть полноценную операционную систему GNU/Linux.

Запуск кластера Kubernetes с kube-spawn

Итак, давайте запустим кластер. В kube-spawn достаточно одной команды, чтобы получить образ Container Linux, подготовить узлы (nodes) и развернуть кластер. Эти шаги можно выполнить отдельно с помощью

machinectl pull-raw и подкоманд kube-spawn setup и init. Однако подкоманда up сделает всё за нас:$ sudo GOPATH=$GOPATH CNI_PATH=$GOPATH/bin ./kube-spawn up --nodes=3Когда команда закончит выполняться, вы получите кластер Kubernetes с 3 узлами. Придётся подождать, пока узлы будут готовы для использования.

$ export KUBECONFIG=$GOPATH/src/github.com/kinvolk/kube-spawn/.kube-spawn/default/kubeconfig

$ kubectl get nodes

NAME STATUS AGE VERSION

kube-spawn-0 Ready 1m v1.7.0

kube-spawn-1 Ready 1m v1.7.0

kube-spawn-2 Ready 1m v1.7.0Теперь видно, что все узлы готовы. Двигаемся дальше.

Демонстрационное приложение

Работоспособность кластера мы проверим, развернув демонстрационное микросервисное приложение Sock Shop, созданное в Weaveworks. Sock Shop — сложное приложение, состоящее из микросервисов и использующее множество компонентов, которые обычно можно найти в реальных инсталляциях. Таким образом, оно позволяет проверить, что всё действительно работает, и даёт более существенную почву для исследований, чем простое «hello world».

Клонирование приложения

Чтобы продолжить, понадобится склонировать репозиторий

microservices-demo и перейти в каталог deploy/kubernetes:$ cd ~/repos

$ git clone https://github.com/microservices-demo/microservices-demo.git sock-shop

$ cd sock-shop/deploy/kubernetes/Деплой приложения

Теперь всё готово для деплоя. Но первым делом необходимо создать пространство имён

sock-shop — в deployment предполагается его наличие:$ kubectl create namespace sock-shop

namespace "sock-shop" createdТеперь всё по-настоящему готово для деплоя приложения:

$ kubectl create -f complete-demo.yaml

deployment "carts-db" created

service "carts-db" created

deployment "carts" created

service "carts" created

deployment "catalogue-db" created

service "catalogue-db" created

deployment "catalogue" created

service "catalogue" created

deployment "front-end" created

service "front-end" created

deployment "orders-db" created

service "orders-db" created

deployment "orders" created

service "orders" created

deployment "payment" created

service "payment" created

deployment "queue-master" created

service "queue-master" created

deployment "rabbitmq" created

service "rabbitmq" created

deployment "shipping" created

service "shipping" created

deployment "user-db" created

service "user-db" created

deployment "user" created

service "user" createdПосле выполнения этих операций надо подождать, пока появятся все поды:

$ watch kubectl -n sock-shop get pods

NAME READY STATUS RESTARTS AGE

carts-2469883122-nd0g1 1/1 Running 0 1m

carts-db-1721187500-392vt 1/1 Running 0 1m

catalogue-4293036822-d79cm 1/1 Running 0 1m

catalogue-db-1846494424-njq7h 1/1 Running 0 1m

front-end-2337481689-v8m2h 1/1 Running 0 1m

orders-733484335-mg0lh 1/1 Running 0 1m

orders-db-3728196820-9v07l 1/1 Running 0 1m

payment-3050936124-rgvjj 1/1 Running 0 1m

queue-master-2067646375-7xx9x 1/1 Running 0 1m

rabbitmq-241640118-8htht 1/1 Running 0 1m

shipping-2463450563-n47k7 1/1 Running 0 1m

user-1574605338-p1djk 1/1 Running 0 1m

user-db-3152184577-c8r1f 1/1 Running 0 1mДоступ к sock shop

Когда все они готовы, останется выяснить, по какому порту и IP-адресу заходить, чтобы получить доступ к магазину. Чтобы узнать порт, давайте посмотрим, куда пробрасываются службы фронтенда:

$ kubectl -n sock-shop get svc

NAME CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE

carts 10.110.14.144 80/TCP 3m

carts-db 10.104.115.89 27017/TCP 3m

catalogue 10.110.157.8 80/TCP 3m

catalogue-db 10.99.103.79 3306/TCP 3m

front-end 10.105.224.192 80:30001/TCP 3m

orders 10.101.177.247 80/TCP 3m

orders-db 10.109.209.178 27017/TCP 3m

payment 10.107.53.203 80/TCP 3m

queue-master 10.111.63.76 80/TCP 3m

rabbitmq 10.110.136.97 5672/TCP 3m

shipping 10.96.117.56 80/TCP 3m

user 10.101.85.39 80/TCP 3m

user-db 10.107.82.6 27017/TCP 3m Видно, что фронтенд (

front-end) использует порт 30001 и внешний IP-адрес. Это означает, что мы можем достучаться до его служб через IP-адрес любого рабочего узла (worker) и порт 30001. Узнать IP-адреса всех узлов кластера можно через machinectl:$ machinectl

MACHINE CLASS SERVICE OS VERSION ADDRESSES

kube-spawn-0 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.137...

kube-spawn-1 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.138...

kube-spawn-2 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.139...Запомните, что первый узел — это мастер, а все остальные — рабочие узлы (workers). В нашем случае достаточно открыть браузер и зайти по адресу

10.22.0.138:30001 или 10.22.0.139:30001, где нас поприветствует магазин, продающий носки.Остановка кластера

Когда покупки носков закончены, можете остановить кластер:

$ sudo ./kube-spawn stop

2017/08/10 01:58:00 turning off machines [kube-spawn-0 kube-spawn-1 kube-spawn-2]...

2017/08/10 01:58:00 All nodes are stopped.Демонстрация с инструкциями

Для тех, кто предпочитает «экскурсии с гидом», смотрите видео на YouTube (около 7 минут на английском языке — прим. перев.).

Как упомянуто в видео, kube-spawn создаёт в текущей директории каталог

.kube-spawn, в котором вы найдёте несколько файлов и директорий в default. Чтобы не ограничиваться размером каждого OS Container, мы монтируем сюда /var/lib/docker каждого узла. Благодаря этому мы можем использовать дисковое пространство хостовой машины. Наконец, на данный момент у нас нет команды очистки (clean). Желающие полностью замести следы деятельности kube-spawn могут выполнить команду rm -rf .kube-spawn/.Заключение

Надеемся, вы тоже найдёте утилиту kube-spawn полезной. Для нас это простейший путь проверить изменения в Kubernetes или развернуть кластер для изучения Kubernetes.

В kube-spawn всё ещё можно привнести многочисленные улучшения (и некоторые из них весьма очевидны). Очень приветствуем pull requests!

P.S. от переводчика. Об установке и других особенностях kube-spawn написано в GitHub-репозитории проекта. Читайте также в нашем блоге:

- «Начало работы в Kubernetes с помощью Minikube» (перевод);

- «Наш опыт с Kubernetes в небольших проектах» (видео доклада, включающего в себя знакомство с техническим устройством Kubernetes);

- «Пишем оператора для Kubernetes на Golang» (перевод);

- «Как на самом деле работает планировщик Kubernetes?» (перевод).

|

Метки: author shurup системное администрирование настройка linux devops блог компании флант kubernetes linux микросервисы |

[Перевод] Знакомство с kube-spawn — утилитой для создания локальных Kubernetes-кластеров |

Знакомство с kube-spawn — утилитой для создания локальных Kubernetes-кластеров

- Перевод

kube-spawn — инструмент для простого запуска локального кластера Kubernetes из множества узлов на Linux-машине. Изначально он создавался преимущественно для разработчиков самого Kubernetes, однако со временем превратился в утилиту, которая отлично подходит для того, чтобы попробовать и изучить Kubernetes. Эта статья предлагает общее введение в kube-spawn и показывает, как использовать этот инструмент.

Обзор

kube-spawn задаётся целью стать простейшим способом проведения тестов и других экспериментов с Kubernetes в Linux. Этот проект появился из-за сложностей, возникавших при запуске Kubernetes-кластера со множеством узлов на машинах для разработки. Утилиты, предлагающие нужную функциональность, обычно не предоставляют окружения, в которых Kubernetes будет впоследствии запущен, то есть полноценную операционную систему GNU/Linux.

Запуск кластера Kubernetes с kube-spawn

Итак, давайте запустим кластер. В kube-spawn достаточно одной команды, чтобы получить образ Container Linux, подготовить узлы (nodes) и развернуть кластер. Эти шаги можно выполнить отдельно с помощью

machinectl pull-raw и подкоманд kube-spawn setup и init. Однако подкоманда up сделает всё за нас:$ sudo GOPATH=$GOPATH CNI_PATH=$GOPATH/bin ./kube-spawn up --nodes=3Когда команда закончит выполняться, вы получите кластер Kubernetes с 3 узлами. Придётся подождать, пока узлы будут готовы для использования.

$ export KUBECONFIG=$GOPATH/src/github.com/kinvolk/kube-spawn/.kube-spawn/default/kubeconfig

$ kubectl get nodes

NAME STATUS AGE VERSION

kube-spawn-0 Ready 1m v1.7.0

kube-spawn-1 Ready 1m v1.7.0

kube-spawn-2 Ready 1m v1.7.0Теперь видно, что все узлы готовы. Двигаемся дальше.

Демонстрационное приложение

Работоспособность кластера мы проверим, развернув демонстрационное микросервисное приложение Sock Shop, созданное в Weaveworks. Sock Shop — сложное приложение, состоящее из микросервисов и использующее множество компонентов, которые обычно можно найти в реальных инсталляциях. Таким образом, оно позволяет проверить, что всё действительно работает, и даёт более существенную почву для исследований, чем простое «hello world».

Клонирование приложения

Чтобы продолжить, понадобится склонировать репозиторий

microservices-demo и перейти в каталог deploy/kubernetes:$ cd ~/repos

$ git clone https://github.com/microservices-demo/microservices-demo.git sock-shop

$ cd sock-shop/deploy/kubernetes/Деплой приложения

Теперь всё готово для деплоя. Но первым делом необходимо создать пространство имён

sock-shop — в deployment предполагается его наличие:$ kubectl create namespace sock-shop

namespace "sock-shop" createdТеперь всё по-настоящему готово для деплоя приложения:

$ kubectl create -f complete-demo.yaml

deployment "carts-db" created

service "carts-db" created

deployment "carts" created

service "carts" created

deployment "catalogue-db" created

service "catalogue-db" created

deployment "catalogue" created

service "catalogue" created

deployment "front-end" created

service "front-end" created

deployment "orders-db" created

service "orders-db" created

deployment "orders" created

service "orders" created

deployment "payment" created

service "payment" created

deployment "queue-master" created

service "queue-master" created

deployment "rabbitmq" created

service "rabbitmq" created

deployment "shipping" created

service "shipping" created

deployment "user-db" created

service "user-db" created

deployment "user" created

service "user" createdПосле выполнения этих операций надо подождать, пока появятся все поды:

$ watch kubectl -n sock-shop get pods

NAME READY STATUS RESTARTS AGE

carts-2469883122-nd0g1 1/1 Running 0 1m

carts-db-1721187500-392vt 1/1 Running 0 1m

catalogue-4293036822-d79cm 1/1 Running 0 1m

catalogue-db-1846494424-njq7h 1/1 Running 0 1m

front-end-2337481689-v8m2h 1/1 Running 0 1m

orders-733484335-mg0lh 1/1 Running 0 1m

orders-db-3728196820-9v07l 1/1 Running 0 1m

payment-3050936124-rgvjj 1/1 Running 0 1m

queue-master-2067646375-7xx9x 1/1 Running 0 1m

rabbitmq-241640118-8htht 1/1 Running 0 1m

shipping-2463450563-n47k7 1/1 Running 0 1m

user-1574605338-p1djk 1/1 Running 0 1m

user-db-3152184577-c8r1f 1/1 Running 0 1mДоступ к sock shop

Когда все они готовы, останется выяснить, по какому порту и IP-адресу заходить, чтобы получить доступ к магазину. Чтобы узнать порт, давайте посмотрим, куда пробрасываются службы фронтенда:

$ kubectl -n sock-shop get svc

NAME CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE

carts 10.110.14.144 80/TCP 3m

carts-db 10.104.115.89 27017/TCP 3m

catalogue 10.110.157.8 80/TCP 3m

catalogue-db 10.99.103.79 3306/TCP 3m

front-end 10.105.224.192 80:30001/TCP 3m

orders 10.101.177.247 80/TCP 3m

orders-db 10.109.209.178 27017/TCP 3m

payment 10.107.53.203 80/TCP 3m

queue-master 10.111.63.76 80/TCP 3m

rabbitmq 10.110.136.97 5672/TCP 3m

shipping 10.96.117.56 80/TCP 3m

user 10.101.85.39 80/TCP 3m

user-db 10.107.82.6 27017/TCP 3m Видно, что фронтенд (

front-end) использует порт 30001 и внешний IP-адрес. Это означает, что мы можем достучаться до его служб через IP-адрес любого рабочего узла (worker) и порт 30001. Узнать IP-адреса всех узлов кластера можно через machinectl:$ machinectl

MACHINE CLASS SERVICE OS VERSION ADDRESSES

kube-spawn-0 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.137...

kube-spawn-1 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.138...

kube-spawn-2 container systemd-nspawn coreos 1492.1.0 10.22.0.139...Запомните, что первый узел — это мастер, а все остальные — рабочие узлы (workers). В нашем случае достаточно открыть браузер и зайти по адресу

10.22.0.138:30001 или 10.22.0.139:30001, где нас поприветствует магазин, продающий носки.Остановка кластера

Когда покупки носков закончены, можете остановить кластер:

$ sudo ./kube-spawn stop

2017/08/10 01:58:00 turning off machines [kube-spawn-0 kube-spawn-1 kube-spawn-2]...

2017/08/10 01:58:00 All nodes are stopped.Демонстрация с инструкциями

Для тех, кто предпочитает «экскурсии с гидом», смотрите видео на YouTube (около 7 минут на английском языке — прим. перев.).

Как упомянуто в видео, kube-spawn создаёт в текущей директории каталог

.kube-spawn, в котором вы найдёте несколько файлов и директорий в default. Чтобы не ограничиваться размером каждого OS Container, мы монтируем сюда /var/lib/docker каждого узла. Благодаря этому мы можем использовать дисковое пространство хостовой машины. Наконец, на данный момент у нас нет команды очистки (clean). Желающие полностью замести следы деятельности kube-spawn могут выполнить команду rm -rf .kube-spawn/.Заключение

Надеемся, вы тоже найдёте утилиту kube-spawn полезной. Для нас это простейший путь проверить изменения в Kubernetes или развернуть кластер для изучения Kubernetes.

В kube-spawn всё ещё можно привнести многочисленные улучшения (и некоторые из них весьма очевидны). Очень приветствуем pull requests!

P.S. от переводчика. Об установке и других особенностях kube-spawn написано в GitHub-репозитории проекта. Читайте также в нашем блоге:

- «Начало работы в Kubernetes с помощью Minikube» (перевод);

- «Наш опыт с Kubernetes в небольших проектах» (видео доклада, включающего в себя знакомство с техническим устройством Kubernetes);

- «Пишем оператора для Kubernetes на Golang» (перевод);

- «Как на самом деле работает планировщик Kubernetes?» (перевод).

|

Метки: author shurup системное администрирование настройка linux devops блог компании флант kubernetes linux микросервисы |

[Перевод] OO VS FP |

OO VS FP

- Перевод

Мой перевод, как и оригинальный доклад вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Поэтому я решил перевести статью-ответ дяди Боба на оригинальный материал.

Множество программистов на протяжении последних лет утверждают, что ООП и ФП — являются взаимоисключающими. С высоты башни из слоновой кости в облаках, ФП-небожители иногда поглядывают вниз на бедных наивных ООП-программистов и снисходят до надменных комментариев. Приверженцы ООП в свою очередь косо смотрят на «функционыльщиков», не понимая, зачем чесать левое ухо правой пяткой.

Эти точки зрения игнорируют саму суть ООП и ФП парадигм. Вставлю свои пять копеек.

ООП не про внутреннее состояние

Объекты (классы) – не структуры данных. Объекты могут использовать структуры данных, но их детали реализации скрыты. Вот почему существуют приватные члены классов. Извне вам доступны только методы (функции), поэтому объекты про поведение, а не состояние.

Использование объектов в качестве структур данных – признак плохого проектирования. Инструменты, вроде Hibernate называют себя ORM. Это некорректно. ORM не отображают реляционные данные на объекты. Они отображают реляционные данные на структуры данных. Эти структуры – не объекты. Объекты группируют поведение, а не данные.

Думаю, здесь дядя Боб ругает ORM за то они часто подталкивают к анемичной модели, а не к богатой.

Функциональные программы, как и объектно-ориентированные являются композицией функций преобразования данных. В ООП принято объединять данные и поведение. И что? Это действительно так важно? Есть огромная разница между

f(o), o.f() и (f o)? Что, вся разница в синтаксисе. Так в чем же настоящие различия между ООП и ФП? Что есть в ООП, чего нет в ФП и наоборот?ФП навязывает дисциплину в присвоение (immutability)

В «тру фп» нет оператора присвоения. Термин «переменная» вообще не применим к функциональным ЯП, потому что однажды присвоив значение его нельзя изменить.

Да. Да. Апологеты ФП часто указывают на то что функции – объекты первого класса. В Smalltalk функции – тоже объекты первого класса. Smaltalk – объектно-ориентированный, а не функциональный язык.

Ключевое отличие не в этом, а в отсутствии удобного оператора присваивания. Значит ли это, в ФП вообще нет изменяемого состояния? Нет. В ФП языках есть всевозможные уловки, позволяющие работать с изменяемым состоянием. Однако, чтобы сделать это, вам придется совершить определенную церемонию. Изменение состояния выглядит сложным, громоздким и чужеродным в ФП. Это исключительная мера, к которой прибегают лишь изредка и неохотно.

ООП навязывает дисциплину в работе с указателями на функции

ООП предлагает полиморфизм в качестве замены указателей на функции. На низком уровне полиморфизм реализуется с помощью указателей. Объектно-ориентированные языки просто делают эту работу за вас. И это здорово, потому что работать с указателями на функции напрямую (как в C) неудобно: всей команде необходимо придерживаться сложных и неудобных соглашений и следовать им в каждом случае. Обычно, это просто не реалистично.

В Java все функции виртуальные. Это значит, что все функции в Java вызываются не напрямую, а с помощью указателей на функции.

Если вы хотите использовать полиморфизм в C вам придется работать с указателями вручную и это сложно. Хотите полиморфизм в Lisp: придется передавать функции в качестве аргументов самостоятельно (кстати, это называется паттерном стратегия). Но в объектно-ориентированных языках все это есть из коробки: бери и пользуйся.

Взаимоисключающие?

Являются две эти дисциплины взаимоисключающими? Может ли ЯП навязывать дисциплину в присваивании и при работе с указателями на функции. Конечно может! Эти вещи вообще не связаны. Эти парадигмы – не взаимоисключающие. Это значит, что можно писать объектно-ориентированные функциональные программы.

Это также значит, что принципы и паттерны ООП могут использоваться и в функциональных программах, если вы принимаете дисциплину «указателей на функции». Но зачем это «функциональщикам»? Какие новые преимущества это им даст? И что могут получить объектно-ориентированные программы от неизменяемости.

Преимущества полиморфизма

У полиморфизма всего одно преимущество, но оно значительно. Это инверсия исходного кода и рантайм-зависимостей.

В болшинстве систем когда одна функция вызывает другую, рантайм-зависимости и зависимости на уровне исходного кода однонаправленны. Вызывающий модуль зависит от вызываемого модуля. Но в случае полиморфизма вызывающий модуль все еще зависит от вызываемого в рантайме, но исходный код вызываемого модуля не зависит от исходного кода вызываемого модуля. Вместо этого оба модуля зависят от полиморфного интерфейса.

Эта инверсия позволяет вызываемого модулю вести себя как плагину. Действительно, плагины так и работают. Архитектура плагинов крайне надежна, потому что стабильные и важные бизнес-правила могут храниться отдельно от подверженных изменениям и не столь важных правил.

Таким образом, для надежности системы должны применять полиморфизм, чтобы создать значимые архитектурные границы.

Преимущества неизменяемости

Преимущества неизменяемых данных очевидны – вы не столкнетесь с проблемами одновременных обновлений, если вы никогда ничего не обновляете.

Так как большинство функциональных ЯП не предлагает удобного оператора присвоения, в таких программах нет значительных изменений внутреннего состояния. Мутации зарезервированы для специфических ситуаций. Секции, содержащие прямое изменение состояния, могут быть отделены от многопоточного доступа.

Итого, функциональные программы гораздо безопаснее в многопоточной и многопроцессорной средах.

Занудные философствования

Конечно приверженцы ООП и ФП будут против моего редукционистского анализа. Они будут настаивать на том, что существуют значительные философские, филологические и математические причины, почему их любимый стиль лучше другого. Моя реакция следующая: Пфффф! Все думают, что их подход лучше. И все ошибаются.

Так что там про принципы и паттерны?

Что вызвало у меня такое раздражение? Первые слайды намекают на то что все принципы и паттерны, разработанные нами за десятилетия работы применимы только для ООП. А в ФП все решается просто функциями.

Вау, и после этого вы что-то говорите про редукционизм? Идея проста. Принципы остаются неизменными, независимо от стиля программирования. Факт, что вы выбрали ЯП без удобного оператора присвоения, не значит, что вы можете игнорировать SRP или OCP, что эти принципы будут каким-то образом работать автоматически. Если паттерн «Стратегия» использует полиморфизм, это еще не значит, что он не может применяться в функциональном ЯП (например Clojure).

Итого, ООП работает, если вы знаете, как его готовить. Аналогично для ФП. Функциональные объектно-ориентированные программы – вообще отлично, если вы действительно понимаете, что это значит.

|

Метки: author marshinov функциональное программирование программирование анализ и проектирование систем .net oop fp patterns design |

[Перевод] OO VS FP |

OO VS FP

- Перевод

Мой перевод, как и оригинальный доклад вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Поэтому я решил перевести статью-ответ дяди Боба на оригинальный материал.

Множество программистов на протяжении последних лет утверждают, что ООП и ФП — являются взаимоисключающими. С высоты башни из слоновой кости в облаках, ФП-небожители иногда поглядывают вниз на бедных наивных ООП-программистов и снисходят до надменных комментариев. Приверженцы ООП в свою очередь косо смотрят на «функционыльщиков», не понимая, зачем чесать левое ухо правой пяткой.

Эти точки зрения игнорируют саму суть ООП и ФП парадигм. Вставлю свои пять копеек.

ООП не про внутреннее состояние

Объекты (классы) – не структуры данных. Объекты могут использовать структуры данных, но их детали реализации скрыты. Вот почему существуют приватные члены классов. Извне вам доступны только методы (функции), поэтому объекты про поведение, а не состояние.

Использование объектов в качестве структур данных – признак плохого проектирования. Инструменты, вроде Hibernate называют себя ORM. Это некорректно. ORM не отображают реляционные данные на объекты. Они отображают реляционные данные на структуры данных. Эти структуры – не объекты. Объекты группируют поведение, а не данные.

Думаю, здесь дядя Боб ругает ORM за то они часто подталкивают к анемичной модели, а не к богатой.

Функциональные программы, как и объектно-ориентированные являются композицией функций преобразования данных. В ООП принято объединять данные и поведение. И что? Это действительно так важно? Есть огромная разница между

f(o), o.f() и (f o)? Что, вся разница в синтаксисе. Так в чем же настоящие различия между ООП и ФП? Что есть в ООП, чего нет в ФП и наоборот?ФП навязывает дисциплину в присвоение (immutability)

В «тру фп» нет оператора присвоения. Термин «переменная» вообще не применим к функциональным ЯП, потому что однажды присвоив значение его нельзя изменить.

Да. Да. Апологеты ФП часто указывают на то что функции – объекты первого класса. В Smalltalk функции – тоже объекты первого класса. Smaltalk – объектно-ориентированный, а не функциональный язык.

Ключевое отличие не в этом, а в отсутствии удобного оператора присваивания. Значит ли это, в ФП вообще нет изменяемого состояния? Нет. В ФП языках есть всевозможные уловки, позволяющие работать с изменяемым состоянием. Однако, чтобы сделать это, вам придется совершить определенную церемонию. Изменение состояния выглядит сложным, громоздким и чужеродным в ФП. Это исключительная мера, к которой прибегают лишь изредка и неохотно.

ООП навязывает дисциплину в работе с указателями на функции

ООП предлагает полиморфизм в качестве замены указателей на функции. На низком уровне полиморфизм реализуется с помощью указателей. Объектно-ориентированные языки просто делают эту работу за вас. И это здорово, потому что работать с указателями на функции напрямую (как в C) неудобно: всей команде необходимо придерживаться сложных и неудобных соглашений и следовать им в каждом случае. Обычно, это просто не реалистично.

В Java все функции виртуальные. Это значит, что все функции в Java вызываются не напрямую, а с помощью указателей на функции.

Если вы хотите использовать полиморфизм в C вам придется работать с указателями вручную и это сложно. Хотите полиморфизм в Lisp: придется передавать функции в качестве аргументов самостоятельно (кстати, это называется паттерном стратегия). Но в объектно-ориентированных языках все это есть из коробки: бери и пользуйся.

Взаимоисключающие?

Являются две эти дисциплины взаимоисключающими? Может ли ЯП навязывать дисциплину в присваивании и при работе с указателями на функции. Конечно может! Эти вещи вообще не связаны. Эти парадигмы – не взаимоисключающие. Это значит, что можно писать объектно-ориентированные функциональные программы.

Это также значит, что принципы и паттерны ООП могут использоваться и в функциональных программах, если вы принимаете дисциплину «указателей на функции». Но зачем это «функциональщикам»? Какие новые преимущества это им даст? И что могут получить объектно-ориентированные программы от неизменяемости.

Преимущества полиморфизма

У полиморфизма всего одно преимущество, но оно значительно. Это инверсия исходного кода и рантайм-зависимостей.

В болшинстве систем когда одна функция вызывает другую, рантайм-зависимости и зависимости на уровне исходного кода однонаправленны. Вызывающий модуль зависит от вызываемого модуля. Но в случае полиморфизма вызывающий модуль все еще зависит от вызываемого в рантайме, но исходный код вызываемого модуля не зависит от исходного кода вызываемого модуля. Вместо этого оба модуля зависят от полиморфного интерфейса.

Эта инверсия позволяет вызываемого модулю вести себя как плагину. Действительно, плагины так и работают. Архитектура плагинов крайне надежна, потому что стабильные и важные бизнес-правила могут храниться отдельно от подверженных изменениям и не столь важных правил.

Таким образом, для надежности системы должны применять полиморфизм, чтобы создать значимые архитектурные границы.

Преимущества неизменяемости

Преимущества неизменяемых данных очевидны – вы не столкнетесь с проблемами одновременных обновлений, если вы никогда ничего не обновляете.

Так как большинство функциональных ЯП не предлагает удобного оператора присвоения, в таких программах нет значительных изменений внутреннего состояния. Мутации зарезервированы для специфических ситуаций. Секции, содержащие прямое изменение состояния, могут быть отделены от многопоточного доступа.

Итого, функциональные программы гораздо безопаснее в многопоточной и многопроцессорной средах.

Занудные философствования

Конечно приверженцы ООП и ФП будут против моего редукционистского анализа. Они будут настаивать на том, что существуют значительные философские, филологические и математические причины, почему их любимый стиль лучше другого. Моя реакция следующая: Пфффф! Все думают, что их подход лучше. И все ошибаются.

Так что там про принципы и паттерны?

Что вызвало у меня такое раздражение? Первые слайды намекают на то что все принципы и паттерны, разработанные нами за десятилетия работы применимы только для ООП. А в ФП все решается просто функциями.

Вау, и после этого вы что-то говорите про редукционизм? Идея проста. Принципы остаются неизменными, независимо от стиля программирования. Факт, что вы выбрали ЯП без удобного оператора присвоения, не значит, что вы можете игнорировать SRP или OCP, что эти принципы будут каким-то образом работать автоматически. Если паттерн «Стратегия» использует полиморфизм, это еще не значит, что он не может применяться в функциональном ЯП (например Clojure).

Итого, ООП работает, если вы знаете, как его готовить. Аналогично для ФП. Функциональные объектно-ориентированные программы – вообще отлично, если вы действительно понимаете, что это значит.

|

Метки: author marshinov функциональное программирование программирование анализ и проектирование систем .net oop fp patterns design |

[Перевод] OO VS FP |

OO VS FP

- Перевод

Мой перевод, как и оригинальный доклад вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Поэтому я решил перевести статью-ответ дяди Боба на оригинальный материал.

Множество программистов на протяжении последних лет утверждают, что ООП и ФП — являются взаимоисключающими. С высоты башни из слоновой кости в облаках, ФП-небожители иногда поглядывают вниз на бедных наивных ООП-программистов и снисходят до надменных комментариев. Приверженцы ООП в свою очередь косо смотрят на «функционыльщиков», не понимая, зачем чесать левое ухо правой пяткой.

Эти точки зрения игнорируют саму суть ООП и ФП парадигм. Вставлю свои пять копеек.

ООП не про внутреннее состояние

Объекты (классы) – не структуры данных. Объекты могут использовать структуры данных, но их детали реализации скрыты. Вот почему существуют приватные члены классов. Извне вам доступны только методы (функции), поэтому объекты про поведение, а не состояние.

Использование объектов в качестве структур данных – признак плохого проектирования. Инструменты, вроде Hibernate называют себя ORM. Это некорректно. ORM не отображают реляционные данные на объекты. Они отображают реляционные данные на структуры данных. Эти структуры – не объекты. Объекты группируют поведение, а не данные.

Думаю, здесь дядя Боб ругает ORM за то они часто подталкивают к анемичной модели, а не к богатой.

Функциональные программы, как и объектно-ориентированные являются композицией функций преобразования данных. В ООП принято объединять данные и поведение. И что? Это действительно так важно? Есть огромная разница между

f(o), o.f() и (f o)? Что, вся разница в синтаксисе. Так в чем же настоящие различия между ООП и ФП? Что есть в ООП, чего нет в ФП и наоборот?ФП навязывает дисциплину в присвоение (immutability)

В «тру фп» нет оператора присвоения. Термин «переменная» вообще не применим к функциональным ЯП, потому что однажды присвоив значение его нельзя изменить.

Да. Да. Апологеты ФП часто указывают на то что функции – объекты первого класса. В Smalltalk функции – тоже объекты первого класса. Smaltalk – объектно-ориентированный, а не функциональный язык.

Ключевое отличие не в этом, а в отсутствии удобного оператора присваивания. Значит ли это, в ФП вообще нет изменяемого состояния? Нет. В ФП языках есть всевозможные уловки, позволяющие работать с изменяемым состоянием. Однако, чтобы сделать это, вам придется совершить определенную церемонию. Изменение состояния выглядит сложным, громоздким и чужеродным в ФП. Это исключительная мера, к которой прибегают лишь изредка и неохотно.

ООП навязывает дисциплину в работе с указателями на функции

ООП предлагает полиморфизм в качестве замены указателей на функции. На низком уровне полиморфизм реализуется с помощью указателей. Объектно-ориентированные языки просто делают эту работу за вас. И это здорово, потому что работать с указателями на функции напрямую (как в C) неудобно: всей команде необходимо придерживаться сложных и неудобных соглашений и следовать им в каждом случае. Обычно, это просто не реалистично.

В Java все функции виртуальные. Это значит, что все функции в Java вызываются не напрямую, а с помощью указателей на функции.

Если вы хотите использовать полиморфизм в C вам придется работать с указателями вручную и это сложно. Хотите полиморфизм в Lisp: придется передавать функции в качестве аргументов самостоятельно (кстати, это называется паттерном стратегия). Но в объектно-ориентированных языках все это есть из коробки: бери и пользуйся.

Взаимоисключающие?

Являются две эти дисциплины взаимоисключающими? Может ли ЯП навязывать дисциплину в присваивании и при работе с указателями на функции. Конечно может! Эти вещи вообще не связаны. Эти парадигмы – не взаимоисключающие. Это значит, что можно писать объектно-ориентированные функциональные программы.

Это также значит, что принципы и паттерны ООП могут использоваться и в функциональных программах, если вы принимаете дисциплину «указателей на функции». Но зачем это «функциональщикам»? Какие новые преимущества это им даст? И что могут получить объектно-ориентированные программы от неизменяемости.

Преимущества полиморфизма

У полиморфизма всего одно преимущество, но оно значительно. Это инверсия исходного кода и рантайм-зависимостей.

В болшинстве систем когда одна функция вызывает другую, рантайм-зависимости и зависимости на уровне исходного кода однонаправленны. Вызывающий модуль зависит от вызываемого модуля. Но в случае полиморфизма вызывающий модуль все еще зависит от вызываемого в рантайме, но исходный код вызываемого модуля не зависит от исходного кода вызываемого модуля. Вместо этого оба модуля зависят от полиморфного интерфейса.

Эта инверсия позволяет вызываемого модулю вести себя как плагину. Действительно, плагины так и работают. Архитектура плагинов крайне надежна, потому что стабильные и важные бизнес-правила могут храниться отдельно от подверженных изменениям и не столь важных правил.

Таким образом, для надежности системы должны применять полиморфизм, чтобы создать значимые архитектурные границы.

Преимущества неизменяемости

Преимущества неизменяемых данных очевидны – вы не столкнетесь с проблемами одновременных обновлений, если вы никогда ничего не обновляете.

Так как большинство функциональных ЯП не предлагает удобного оператора присвоения, в таких программах нет значительных изменений внутреннего состояния. Мутации зарезервированы для специфических ситуаций. Секции, содержащие прямое изменение состояния, могут быть отделены от многопоточного доступа.

Итого, функциональные программы гораздо безопаснее в многопоточной и многопроцессорной средах.

Занудные философствования

Конечно приверженцы ООП и ФП будут против моего редукционистского анализа. Они будут настаивать на том, что существуют значительные философские, филологические и математические причины, почему их любимый стиль лучше другого. Моя реакция следующая: Пфффф! Все думают, что их подход лучше. И все ошибаются.

Так что там про принципы и паттерны?

Что вызвало у меня такое раздражение? Первые слайды намекают на то что все принципы и паттерны, разработанные нами за десятилетия работы применимы только для ООП. А в ФП все решается просто функциями.

Вау, и после этого вы что-то говорите про редукционизм? Идея проста. Принципы остаются неизменными, независимо от стиля программирования. Факт, что вы выбрали ЯП без удобного оператора присвоения, не значит, что вы можете игнорировать SRP или OCP, что эти принципы будут каким-то образом работать автоматически. Если паттерн «Стратегия» использует полиморфизм, это еще не значит, что он не может применяться в функциональном ЯП (например Clojure).

Итого, ООП работает, если вы знаете, как его готовить. Аналогично для ФП. Функциональные объектно-ориентированные программы – вообще отлично, если вы действительно понимаете, что это значит.

|

Метки: author marshinov функциональное программирование программирование анализ и проектирование систем .net oop fp patterns design |

Wi-Fi сети в ритейле: типовые сценарии и подбор оборудования |

- Системное администрирование,

- Сетевые технологии,

- Беспроводные технологии,

- IT-инфраструктура,

- Блог компании TP-Link

Wi-Fi сети в ритейле: типовые сценарии и подбор оборудования

- Системное администрирование,

- Сетевые технологии,

- Беспроводные технологии,

- IT-инфраструктура,

- Блог компании TP-Link

В этой статье мы обозначим несколько типовых ситуаций и покажем, где и какие из наших моделей корпоративного класса окажутся наиболее уместными.

Учет товарооборота, актуализация данных в базе наличия товаров, а также работа с другими внутренними корпоративными системами просто невозможны без постоянного доступа мобильных терминалов и другого оборудования в корпоративную сеть.

Конечно же, для работы мобильных терминалов наиболее удобной технологией подключения будет Wi-Fi. Очевидно, что для условий торговых залов и складских помещений подходит не любое оборудование — под каждый тип помещений нужно подбирать соответствующие модели устройств.

Торговые помещения обычно не предполагают сложных условий по температуре и влажности, а складские и производственные — могут ограничить выбор оборудования моделями для уличного использования. С другой стороны, если для производства и складов внешний вид оборудования не критичен, то в торговых помещениях именно он может играть первоочередную роль. В торговых центрах возможны и другие ограничения. Например, согласование прокладки линий питания для нестандартного (того же потолочного) оборудования может потребовать множество времени и ресурсов или вовсе оказаться невозможным. Соответственно, в таких случаях выбор оборудования сводится к списку моделей с поддержкой PoE.

Auranet

Auranet — это как раз наша попытка учесть все нюансы. В этой линейке можно найти модели как для помещений, так и для наружной установки. Использование оборудования одного производителя для всех возможных сценариев существенно упрощает настройку и дальнейшее администрирование сети, соответственно, позволяет снизить затраты как на внедрение, так и на поддержку. В линейке две серии: EAP и CAP. Поподробнее остановимся на каждой из них.

Точки доступа CAP300 и EAP225

Серии во многом похожи: и та, и другая имеют одно- и двухдиапазонные модели

и устройства для внутреннего и внешнего использования. Различаются EAP и CAP в первую очередь дизайном. Кроме того, в CAP можно использовать аппаратные контроллеры, поддерживающие до 500 управляемых точек доступа, в то время как в серии EAP — программный контроллер, который весьма функционален и при этом абсолютно бесплатен.

Любая серия позволяет создать сеть как для помещений, так и для уличных и складских условий с пониженной температурой и повышенной влажностью.

Типовая инфраструктура на оборудовании TP-Link

На самом деле, на практике использование единой сети на базе оборудования одной линейки оказывается очень удобным. На оборудовании одного вендора гораздо проще организовать единый доступ в сеть с постоянной зоной покрытия. Кроме того, поскольку часть оборудования, которым пользуются сотрудники, требует постоянного подключения к сети, важно не только обеспечить достаточное покрытие сети, но и возможность роуминга.

Терминалы-сканеры штрих-кодов сегодня стали основным инструментом учета товаров, и для оперативного отслеживания товарооборота они должны иметь постоянный доступ в корпоративную сеть. Более того, при переходе из зоны действия одной точки доступа в зону действия другой они должны автоматически и быстро переподключаться, не требуя от пользователей никаких действий. Только такой сценарий позволит избежать проблем в работе, потери времени сотрудников и отсутствия актуальной информации о наличии товаров и цен на них в базе данных. И, как следствие, дополнительных затрат и бессмысленных потерь.

Кстати, в ближайшее время в нашем ассортименте продуктов появится точка доступа CAP1200, поддерживающая протоколы бесшовного роуминга 802.11k и 802.11v, а позже будет добавлена и поддержка 802.11r. С новой точкой доступа подключения станут еще стабильнее, а работа – удобнее.

Типовая инфраструктура сети для ритейла и логистических компаний в большинстве случаев вполне традиционна. Заказчик приходит к внедрению беспроводной сети либо частично со своим оборудованием, которое планирует использовать в инфраструктуре, либо без всего. Конечно же, всегда проще и удобнее строить сеть с нуля. В любом случае типовой набор оборудования будет состоять из нескольких точек доступа для внутреннего или наружного использования, контроллера (возможно программного, если принято решение использовать нашу серию EAP), а также PoE-коммутатора, необходимого для подключения и питания точек доступа, а зачастую и другого оборудования.

Среди моделей коммутаторов высоким спросом пользуется TL-SG1008PE, имеющий восемь гигабитных портов с поддержкой PoE+ (до 30 Вт на порт). Эта модель заслужила популярность благодаря невысокой цене, отличному качеству, а также достаточному количеству портов для применения на небольших складах и магазинах. В целом коммутаторы с поддержкой PoE – один из основных компонентов, спрос на которые постоянно растет. Повышенная стоимость PoE-коммутаторов компенсируется отсутствием необходимости прокладки кабелей питания во все, даже самые далекие места, где устанавливается оборудование, например точки доступа. PoE также используется для питания камер видеонаблюдения, IP-телефонов и множества других устройств, но об этом в другой раз.

PoE-коммутатор TL-SG1008PE

Выбор точек доступа и контроллеров

Основные параметры, которые учитываются при выборе точек доступа, отличаются от проекта к проекту. Первоочередными являются способ подключения питания и поддержка стандартов беспроводной передачи данных. Так, в торговых центрах предпочтительнее выбирать модели с поддержкой PoE и беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц. Кроме того, иногда возникают ситуации, когда оборудование 2,4 ГГц мешает уже имеющемуся оборудованию, работающему в этом же диапазоне, например сети датчиков, используемых для отслеживания состояний складских помещений. Тогда приходится ограничиваться использованием сетевого оборудования с поддержкой сети в диапазоне 5 ГГц.

Среди других особенностей точек доступа отметим Beamforming. Она позволяет увеличить зону действия сети за счет формирования диаграммы направленности, используя специфичные настройки передачи и конфигурацию антенн.

Выбор контроллеров в какой-то степени проще. Здесь либо выбирается программное решение для серии EAP, которое бесплатно и позволяет управлять сотнями точек доступа, либо аппаратные контроллеры серии CAP (AC500 или AC50, поддерживающие до 500 или до 50 точек доступа соответственно).

Программный контроллер EAP

У каждого из решений есть свои преимущества, недостатки, стоимость и поддержка устройств. Так что при выборе также следует внимательно изучить спецификации и учесть возможности масштабирования сети.

Wi-Fi контроллер Auranet AC500

Первоначальное детальное проектирование сети с учетом ее потенциального роста и числа подключенных устройств позволяет подобрать правильное оборудование ещё на начальном этапе. И про него надо не забывать.

Реализованные проекты у наших клиентов

Не сегодняшний день многие ритейловые компании используют в своих торговых зонах и логистических комплексах наше оборудование, о чем нам периодически сообщают партнеры. Среди них Zenden, Nanolek (склады), Лэтуаль, МЮЗ, Магнит, Перекресток и ряд других. Некоторые из них, опробовав оборудование в пилотных проектах на одной или нескольких собственных площадках, переходят к масштабному внедрению на всех своих точках присутствия.

Проекты развертывания беспроводных сетей в производственных и складских помещениях заказчиков, зачастую, имеют ряд интересных особенностей. Они используются для обеспечения доступа терминального оборудования к единой корпоративной системе учета товаров. И тут возникает задача покрытия больших территорий со сложными условиями распространения беспроводного сигнала. В таких случаях приходится задействовать большое число точек доступа и прорабатывать схему их расположения.

В одном из недавних проектов пришлось серьезно вложиться в разработку структуры сети именно с учетом непростых условий и геометрии помещений. К счастью, складские зоны, в которых преимущественно располагалась сеть, не везде требовали использования оборудования для наружного размещения, поскольку на складах заказчика поддерживается температура около 20 градусов, хотя есть и холодильные камеры с температурным режимом 4 или 8 градусов. При этом условия по влажности везде были благоприятные и не требовали наличия влагозащиты. В итоге для развертывания сети были выбраны точки доступа EAP225 и ЕАР контроллер для центрального управления. При этом первоначально были опробованы точки ЕАР115, но от них пришлось отказаться из-за работы другого оборудования в том же частотном диапазоне (2,4 ГГц). Компанией использовались различные датчики и устройства для контроля температуры на складе, которые, после установки точек доступа EAP115 стали работать нестабильно.

В итоге основная цель — обеспечение работы сканирующего штрих-коды оборудования — была достигнута. В процессе внедрения наши сотрудники помогали оперативно решать возникающие нетривиальные задачи, благодаря чему проект не затянулся, а был реализован в очень сжатые сроки.