-Музыка

- Hanna Pestle-need

- Слушали: 3 Комментарии: 0

- Anne Dudley-love so alike

- Слушали: 31 Комментарии: 0

- keiko matsui

- Слушали: 97 Комментарии: 0

- HIM-Razorblade kiss

- Слушали: 12 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

Без заголовка |

Цитата сообщения Парашутов

ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 1 - ПАМЯТНИКИ ДО 1917 ГОДА (окончание))

22. Санкт-Петербург, сквер на Пушкинской ул.(ранее - Новый проспект,

затем Компанейская ул.)

Открыт 7 августа 1884 года

Фигура в рост, бронза, изг. в СПб.; гранит.

Скульптор Опекушин Александр Михайлович (1838-1923),

архитекторы Бенуа Николай Леонтьевич (1813-1898) и Лыткин А.С.

Но сначала об улице, на которой стоит памятник:

Долгое время местность будущей Пушкинской улицы была малозаселённой и безлюдной.В пореформенные годы, когда в Москве и Петербурге стали интенсивно обстраиваться территории вблизи вокзалов преобразилась и эта местность.

В 1874 году от Невского к Кузнечному переулку была проложена новая улица.

Она так и называлась Новый проспект, затем Компанейской улицей.

Застроена она была почти исключительно домами двух архитекторов - П.Ю.Сюзора и А.В.Иванова. В 1881 году вскоре после открытия памятника поэту в Москве улица стала назваться Пушкинской. На улице был сквер. А памятника Пушкину в Петербурге не было.

Уже в 1881 году в центре сквера установили гипсовый бюст поэта, выполненный по модели И.Витали. Спустя несколько лет решили бюст заменить на бронзовый памятник.

Памятник А.С. Пушкину сооружен по инициативе Петербургского городского общественного управления и по решению Городской Думы от 17 марта 1882 г. Высочайшее соизволение последовало 28 апреля 1883 г. В октябре 1882 года городская управа рассмотрела три проекта памятника, и был выбран вариант Опекушина. Проект пьедестала разработали архитекторы Н.Л.Бенуа и А.С.Лыткин. Отливка фигуры произведена на бронзолитейном заводе А. Морана литейщиком А.Н. Соколовым.

Материалы: бронза — скульптура; гранит черный, полированный — постамент; гранит красный, кованый — основание. Постамент сооружен в мастерской В.Е. Ефимова. Высота скульптуры — 2,05 м, высота постамента — 2,9 м.

7 августа 1884 года состоялось открытие памятника Пушкину на улице получившей его имя. Долгое время критика либо снисходительно относилась к произведению известного скульптора, либо вообще обходила его молчанием. Однако время достаточно объективно определило место этого памятника в жизни Петербурга. Особенно удачным кажется установка его именно на Пушкинской улице, проект которой разрабатывался практически одновременно с работой над памятником. Его появление подчеркнуло уникальный ансамбль застройки улицы, создав удивительное подобие интерьера с памятником в центре воздушного зала с деревьями, которые удачно имитируют стены, поддерживающие свод неба. Скульптура поэта невысокая, соразмерная человеку, вызывает ощущение почти домашней обстановки.

Об этом памятнике слагают байки и легенды. Вот одна из них:

Рассказывают, что будто бы однажды Пушкин отверг одну прекрасную даму, долгое время страстно влюбленную в него. И вот, много лет спустя, постаревшая красавица решила установить ему памятник, да так, чтобы Пушкин вечно стоял под окнами ее дома и вымаливал прощение.

Если внимательно посмотреть на памятник, можно увидеть, что взгляд поэта и в самом деле обращен на угловой балкон соседнего дома - якобы, в этой квартире и жила красавица.

Низкорослый памятник, «недостаточно ярко отражающий величие главного русского поэта», к столетию со дня гибели Пушкина – в 1937 году – хотели демонтировать. Но, по свидетельству Ахматовой, окрестные дети памятник отстояли.

23. Санкт-Петербург, место дуэли поэта за Черной речкой. 90-е гг. XIX в.

Бюст, гипс

Скульптор неизв.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

Реконструирован в начале 20-х гг.

После разрушения бюста существовал как памятный знак

(постамент-стела с памятным текстом).

24. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,

сад Александровского лицея. 1899.

Бюст, бронза; гранит. Скульптор Шредер И. Н.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

25. Саранск, Пушкинский сад. 1899.

Бюст, гипс, изг. в СПб.; камень. Скульптор Каттельбергер Г. И.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

В 1899 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения поэта городскому саду было присвоено имя "Пушкинский" и установлен памятник-бюст А. С. Пушкину.

Этот памятник хранится в Мордовском Республиканском краеведческом музее.

В 1977 г. вместо него воздвигнут новый памятник Пушкину, скульптор Е. Ф. Белашова и архитектор В. Воскресенский.

26. Святые Горы (Пушкинские Горы, Псковская обл.),

Святогорский монастырь,

могила поэта у стен Успенского собора. 1841.

Обелиск с нишей для траурной урны (мрамор) на гранитном основании,

изг. в СПб., Мастер Пермагоров А. И.

Реставрирован в 1901—1902 гг. и в 1953 г.

Первая мысль о надгробном памятнике была высказана через две недели после гибели Пушкина. Сделал это писатель и журналист, историк и литературный критик Николай Александрович Полевой: «Неужели же не сделаем ничего для почтения памяти поэта? Наш долг — ознаменовать воспоминание о Пушкине памятником, достойным его славы и русской чести... Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении его гробового памятника! Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного памяти поэта. И в мраморе или в бронзе станет на могиле монумент, свидетель того, что современники умели его ценить. И сильно забьется сердце юноши при взгляде на этот мрамор, на эту бронзу».

Обращение вчерашнего литературного недруга поэта дела с памятником вперед не подвинуло. В конце 1839 г. председатель опеки над семьей и имуществом Пушкина граф Г.А.Строганов обратился к царю с просьбой даровать высочайшее дозволение на сооружение памятника на могиле А.С.Пушкина. Делал он это от «имени вдовы камер-юнкера Пушкина и от своего лично».

Вообще-то, для сооружения монумента на кладбище никакого «высочайшего дозволения» не требовалось. Можно лишь догадываться, почему опека посчитала нужной такую перестраховку. Имущественное положение семьи поэта оставляло желать лучшего и во многом зависело от императорского благоволения. Поэтому казалось правильным не раздражать «личного цензора» творчества Пушкина и согласовывать с ним каждый шаг, связанный с увековечением памяти Александра Сергеевича.

Лишь в 1840 г. памятник был заказан Натальей Николаевной «в Петербурге каменных дел мастеру А.Пермагонову». Материал — итальянский мрамор.

Александр Иванович Пермагонов, прославившийся благодаря этому заказу, родился на Урале. В начале XIX в., еще молодым, прибыл он в северную столицу с группой других рабочих для обучения «каменному делу» и работы на императорской гранильной фабрике. Способный каменотес быстро обратил на себя внимание начальства, уже спустя три года был переведен в подмастерья и вскоре получил звание «мастера монументального вечного цеха». Имя его получило широкую известность. Пользовались услугами Пермагонова даже при дворе.

Опека заключила с Пермагоновым договор на изготовление надгробия. Работал сам Александр Пермагонов и его всегдашние помощники — брат Лев и трое Истоминых — Парфен, Афанасий и Александр.

В ноябре 1840 г. посмотреть монумент к мастеру приезжали Наталья Николаевна, графы М.Ю.Вильегорский и Г.А.Строганов. Памятник всем понравился, и было решено отправить его в Святые Горы.

10 декабря все детали были упакованы в несколько ящиков и погружены на семь подвод. Сопровождали обоз подрядчики — Сергей Гусев и Антон Семенов. Вместе с ними ехал и бывший «михайловский управляющий» Михаил Калашников. Он вез письмо Натальи Николаевны на имя псковского губернатора Федора Федоровича Бартоломея. Вдова просила его содействия при установке памятника, так как не была уверена, что зимой, в морозы, это не будет затруднительно.

В ответном письме губернатор любезно заверил, что почитает выполнение просьбы за честь. Он также советовал отложить установку памятника до весны и пообещал всяческое свое содействие. Псковскому губернскому архитектору Ябсу, ремонтировавшему в то время святогорские древности, было дано соответствующее поручение.

Памятник был установлен на могиле поэта в августе 1841 г., и тогда же, вероятно, был сооружен под памятником и склеп, в котором поместили рядом останки Пушкина и его матери. Такой в основном могила сохранилась до наших дней.

Могила Пушкина. Литография И.А.Клюквина с оригинала П.Ф.Соколова. 1830-е гг.

Памятник очень прост и строг: на трех гранитных четырехугольных плитах, суживающихся кверху, белый мраморный обелиск с нишей, в которой стоит мраморная урна, покрытая покрывалом. Над нишей — скрещенные факелы, над ними лавровый венок. На гранитном цоколе высечены слова:

«Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26-го мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29-го января 1837 года».

В облике памятника угадывается стремление автора (возможно, что идея принадлежит Василию Андреевичу Жуковскому) избежать обыденности «праздных урн и мелких пирамид». Надгробие отличают сдержанность и простота.

Распространенные символы скорби — урна и два горящих факела, обращенные к земле, лишь аранжируют главную тему обелиска.

В центре обелиска — шестиконечная звезда или щит Давида — символ борьбы с силами тьмы. Нельзя исключить и трактовку звезды как Вифлеемской — знака Божественного дара, определенного поэту.

С течением времени памятник и склеп, оставшиеся без должного ухода, постепенно ветшали. Какие-то работы, видимо, предпринимались в связи со смертью и погребением здесь отца поэта — Сергея Львовича в 1848 г. (По завещанию он был похоронен рядом с сыном.) С тех пор и вплоть до 1880-х гг. за ними никто не присматривал.

Картина была неприглядной: кирпичный цоколь монумента развалился, решетка лежала на земле, дубы и липы на склоне могильного холма были вырваны ветром.

В канун столетнего юбилея Пушкина члены псковского Пушкинского комитета обнаружили, что обрыв на Святой Горе начал интенсивно осыпаться.

После праздника предполагалось произвести необходимый капитальный ремонт всего некрополя. В конце 1902 г. Назимов сделал доклад Пушкинскому комитету о работах по ремонту памятника (выдержки из этого документа опубликовала газета «Новое время» от 14 ноября 1902 г):

"В строительный сезон 1901 г., за недостатком необходимого материала, были исполнены лишь подготовительные работы, и к исполнению проекта приступлено 1 июня 1902 г.".

Несмотря на все предохранительные меры, часть свода с западной стороны памятника в расстоянии 1 1/2 аршина от него во время работы осела, образовав отверстие площадью около 12 квадратных вершков, сквозь которое был виден вполне сохранившийся дубовый гроб А.C.Пушкина.

В это время на месте работы находились журналист В.К.Фролов и барон, попечитель Михайловского Г.В.Розен. Они сделали несколько фотографических снимков, как с видневшегося в глубине могилы гроба, так и с общего вида на могилу. Гроб поэта значительно сохранился. Местами на нем уцелели отдельные куски довольно широкого парчового позумента. Кусочек парчового позумента был нами взят и, с разрешения комитета, отправлен в Пушкинский музей Лицея».

Упомянутый журналист Фролов в той же газете по-своему рассказал о памятном дне 12 августа 1902 г.:

«Читатель! Я не в силах передать вам словами тех чувств, под впечатлением которых нахожусь до сих пор ... Я стоял у открытой могилы Пушкина и видел его гроб! Это был не сон, не плод больной фантазии, а настоящая живая действительность, потрясшая меня до глубины души»...

Добросовестность сделанного Назимовым подтвердило время. Он, разумеется, не мог предотвратить эксцессов в годы гражданской войны.

Во время кратковременных боевых действий германских войск, которые предшествовали Брестскому миру (1918), обелиск с могилы Пушкина был сброшен немецкими войсками под откос (поставлен на свое место только в 1922 г.). В остальном же мемориал остался сохранным.

16 декабря 1935 г. было принято постановление правительства о подготовке к столетию со дня смерти А.С.Пушкина. Были приведены в порядок могилы А.С.Пушкина и Ганнибалов у стен Свягогорского монастыря, а за десять лет до этого, в 1925, Святые Горы переименовали в Пушкинские.

Отечественная война пришла в эти места уже в первые ее дни. В конце июня 1941 г. вражеская авиация совершила несколько налетов на станцию Тригорская, а 3 июля были сброшены первые бомбы на Пушкинские Горы. При бомбежке пострадал Святогорский монастырь: взрывной волной был сбит купол.

В 1944 г., отступая, немецкие саперы взорвали Успенский собор и все монастырские постройки. Они заложили мощные фугасы в специально вырытый 20-метровый тоннель, который шел поперек дороги в сторону могильного холма и через подошву его. Тысячи мин были установлены по склонам холма и четыре мины под фундаментом самого памятника. Пульт управления взрывом всего монастырского ансамбля был оборудован неподалеку от церкви. От ударной волны памятник на могиле поэта отклонился в сторону обрыва на несколько градусов и стал постепенно оседать.

Такой оставили гитлеровцы могилу поэта. Фото 1944 г.

12 июля 1944 г. Пушкинские Горы были освобождены, могила - разминирована. Могилу спасли от уничтожения воины-сапёры Рижской инженерной бригады под командованием Казакова. Разрушение Святых Гор стало одним из пунктов обвинения, предъявленного нацистским главарям на Нюрнбергском процессе.

В начале августа 1953 г. началась реставрация памятника. Рабочие начали снимать одну за другой детали памятника, скрепленные медными штырями, и относить их в сторону. Работы проводились вручную. Каждую деталь заворачивали одеялами, чтобы не повредить мрамор. Перед сборкой все элементы памятника вновь отшлифовали и поставили на свинцовые ленты.

Работа была закончена 30 августа.

Еще одни реставрационные работы были проведены в Святогорском монастыре сравнительно недавно (1996—1997 гг.).

27. Симферополь, городской сад. 1912.

Бюст. Скульптор неизв.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

Пушкин был в Симферополе в сентябре 1820 года, он был знаком с таврическим губернатором А. Н. Барановым и, вероятно, останавливался в его доме. Бывший в то время в Крыму В. Гераков вспоминает в своих "Путевых записках": «За обедом у Баранова были два шалуна С.-петербургских, говорили такой вздор, что все рады были, когда они уехали». Некоторые литературоведы полагают, что эти шалуны - Пушкин и Николай Раевский (у Геракова вообще не упоминается имя Пушкина, хотя он много пишет о Раевских), и по этой записи датируют отъезд Пушкина из Симферополя 17-ым сентября.

И еще любопытная деталь:

В фильме режиссера Георгия Натансона «Они были актерами» («Мосфильм», 1981), посвященном подпольщикам Симферополя, среди которых были актеры Русского драматического театра, есть сцена, где оккупанты набрасывают на шею статуи памятника поэта Пушкина петлю и пытаются низвергнуть ее с постамента.

Может быть, речь идет как раз об этом памятнике, судьба которого неизвестна.

Ведь недаром же памятник поэту, установленный в 1967 году, стоит именно возле драм.театра.

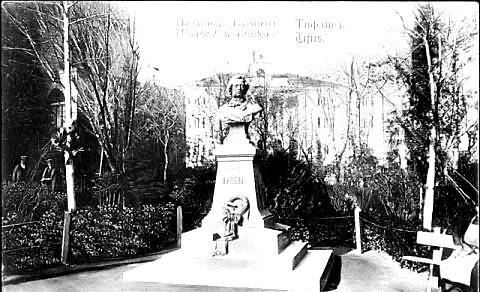

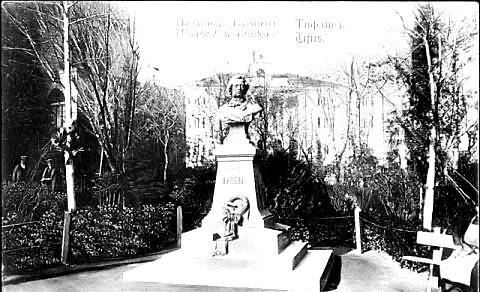

28. Тифлис (Тбилиси), Пушкинский сквер. 1892.

Бюст, бронза, изг. в СПб.; мрамор.

Скульптор Ходорович Ф. И.

(по модели скульптора Витали И. П.),

архитектор Ходорович Ф. И.,

изготовитель постамента мастер В. Тиледжи.

Основная информация взята из статьи Е. Г. Вейденбаума «Памятник Пушкину в Тифлисе».

Тифлисский полицмейстер Л. А. Россинский 15 февраля 1890 г. представил в Тифлисскую Городскую Управу 2281 р. 05 к., собранные им по частной подписке на памятник Пушкину в Тифлисе, при чем выразил желание

1) чтобы памятник был поставлен в сквере на Эриванской площади, с наименованием сквера Пушкинским

2) чтобы памятник был сооружен по образцу памятника императору Александру I в Императорском Лицее в Петербурге.

Постановление Тифлисской Городской Управы о принятии предложения Россинского утверждено Городскою Думою 30 апреля 1890 г.

Проект памятника был утвержден в Петербурге 14 марта 1891 года.

Проект составлен художником Феликсом Ходоровичем, который принял на себя заказ выполнения памятника к 19 октября 1891 г. за сумму 2236 руб.

Бюст лепил Ходорович, отливка произведена на заводе К. Верфеля в Петербурге. Пьедестал из кутаисского, красного и серого, камня работы мастерской Винченцо Пиладжи в Тифлисе. Высота бюста 1 аршин 8 вершков, пьедестала — 2 арш. 12 в.

На лицевой стороне Ходорович планировал поместить строки:

Забуду ли кремнистыя вершины,

Гремучие ключи, увядшия равнины,

Пустыни знойныя, края, где ты со мной

Делил души младыя впечатленья.

А на тыльной стороне -

Один в вышине

Стою над снегами стремнины;

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Но потом надписи были исключены и оставлены только имя, отчество и фамилия поэта. При выполнении оказалось, что слова Александр Сергеевич не могут уместиться и потому были заменены инициалами А . С.

Памятник открыт в понедельник 25 мая 1892 г. в час дня. по нижеследующему церемониалу:

1. Краткая речь городского головы об истории возникновения памятника.

2. Молебствие с провозглашением многолетия Государю Императору и всему царствующему дому.

3. Краткая панихида по усопшему поэту.

4. При возглашении вечной памяти спадает с памятника покрывало и соединенный ученический оркестр мужских гимназий исполнит „Коль славен“.

5. Раздача ученикам городских училищ сочинений Пушкина.

Памятник находится в сквере на площади, в разное время носившей имя Паскевича-Эриванского, Берия и Ленина, а сегодня названной именем Cвободы.

Бюст работы Ф. Ходоровича считается одним из первых памятников поэту на территории Российской империи. Поначалу обращенный к трактиру, в котором останавливался поэт во время своего путешествия в Арзрум (этого строения давно нет), сегодня бюст повернут к массивному зданию с портиком и колоннадой, в котором помещалась Тифлисская духовная семинария, а ныне Музей искусств Грузии.

29. Тула, Пушкинский сад. 1901.

Бюст, бронза, изг. в Спб.; мрамор.

Скульптор Берто К. А.

30. Харьков, Театральный сквер (Театральная пл.). 1904.

Бюст, бронза; гранит.

Скульптор Эдуардс Б. В. архитектор неизвестен

Историки говорят, бюст поэта - первый памятник, который появился в городе. Открытие монумента городские власти приурочили ко дню рождения поэта, который по старому стилю, отмечался 26-го мая.

Столетие со дня рождения Пушкина отмечалось широко и с размахом. Не обошёл юбилейный бум и Харьков. В 1899 году улица Немецкая была переименована в Пушкинскую. Тогда же Городская дума решила установить в Харькове бюст Александра Сергеевича.

Но появился памятник Пушкину в Харькове только пять лет спустя. В городской казне просто не хватило денег. Сначала памятник Пушкину хотели установить на Сергиевской – сейчас Пролетарской – площади. Но из Петербурга пришло указание поставить его в самом центре города. Автор пушкинского бюста – скульптор Борис Эдуардс.

Харьковский исследователь жизни Пушкина Александр Зинухов утверждает, что памятник поэту в Харькове не просто дань уважения. По мнению Зинухова, Пушкин был в Харькове, он гостил у местных дворян Щербининых, возвращаясь из поездки по Закавказью в 1829 году.

Двенадцатого сентября 1829 года Пушкин оставил свою подорожную в Воронеже и исчез. И затем он появляется в поле зрения только семнадцатого числа в Туле. Эти пять дней где он был? Можно с большой долей вероятности утверждать, именно в эти сентябрьские дни 1829-го года Пушкин находился в имении Щербининых в селе Карачевка и Бабаи.

Пока это только предположение одного историка, документальных сведений о пребывании поэта в Харькове не сохранилось. Как может не сохраниться и памятник Пушкину, за сто лет бюст ни разу не реставрировался.

31. Царское Село, Лицейский сад. 1817.

Мраморная плита-камень с надписью: «Genio loci»

(лат.: гению, покровителю данного места).

Изготовлен в СПб., мастер-каменотес Суханов С.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

Директор Царскосельской Николаевской мужской гимназии, поэт Иннокентий Анненский на празднике в Китайском театре Царского Села, после открытия памятника

поэту в 1900 году, в своей речи: "Пушкин и Царское Село" сказал:

Есть старое лицейское предание, что еще при Энгельгардте был возле Лицея поставлен дерновый памятник кубической формы с белой мраморной доской: на доске золотыми буквами вырезана была надпись Genio loci - т. е. гению-хранителю. Имя Пушкина как-то само собой приурочилось потом к этому местному памятнику, и царскосельские лицеисты окружали свой палладиум благоговением. Прошло без малого 30 лет, Лицей перевели в Петербург, и куда девался памятник, я не знаю.

Считается, что памятник установлен друзьями поэта — выпускниками I курса —

с согласия директора Лицея Е. А. Энгельгардта, как напоминание лицеистам о Пушкине.

Историк М. С. Лапина попыталась обобщить материалы, связанные с появлением в 1817 году обработанной каменной глыбы в лицейском саду.

Выпускной акт в Лицее состоялся 9 июня 1817 года и прошел весьма тихо, без помпезности. Перед расставанием 22 лицеиста, собрав воедино стихотворения Пушкина, написанные с 1814 по 1817 год, переписали их в его "Лицейскую тетрадь".

Через два месяца после выпуска произошло событие, которое прошло почти незамеченным, но было исполнено огромного значения. В середине августа 1817 года пятеро воспитанников Царскосельского лицея - А. Илличевский, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, И. Матюшкин и И. Пущин, заручившись согласием директора Е. А. Энгельгардта, уговорили одного из петербургских камнетесов (многое говорит о том, что им был знаменитый Самсон Суханов) обработать по их заказу мраморную глыбу.

Самсон Суханов (1766-1848), известный в Петербурге каменотес.

С именем Суханова связаны такие шедевры, как ростральные колонны, статуи воинов на Адмиралтействе, ряд колонн для Казанского и Исаакиевского соборов, Александрийская колонна и другие. Брал он подряды на строительство и грандиозных ванн-бассейнов в пригородных дворцах. Вполне вероятно, что один из неиспользованных фрагментов мрамора он распорядился доставить к лицейскому флигелю.

Окантовав ее грубой ковкой, мастер высек два слова: "genio loci" ("гению места") и прописал их золотом. Глыбу, тайком доставленную к лицейскому флигелю ранним утром, установили среди березок на дерновом холмике близ ограды. Друзья хотели, чтобы этот камень постоянно напоминал лицеистам о том, что здесь расцветал гений их друга Александра Пушкина. Дату первого прижизненного памятника можно уточнить: 12 августа - по старому стилю день святого Александра, то есть день ангела (именин) Пушкина.

Ленинградский краевед П. Юревич проследил, насколько возможно, дальнейшую судьбу памятника.

В 1827 году, когда Лицей уже превратился в военное учебное заведение, начальник его, генерал-майор Броневский, предложил лицеистам двенадцатого выпуска принять участие в восстановлении памятника. Его призыв нашел поддержку. На обновленном камне наряду с надписью "genio loci" появились еще две латинские строчки, которые по-русски означают: "Первый курс воздвигнул, а двенадцатый обновил". Очевидно, по-латыни эта надпись выглядела так: "I cursus exegit - XII renovavit". Царь, узнав об этом, высказал генералу свое неудовольствие, но "камень" все же остался на месте.

В 1844 году Лицей из Царского Села был переведен на Каменноостровский проспект в Петербург и стал называться Александровским. Перевезли как реликвию и "камень-жертвенник". Лицеисты перенесли его в небольшой садик и установили на постамент из глазурованного кирпича. Но после посещения Лицея царем "камень" вскоре таинственно исчез вместе с постаментом. Говорили, что это было сделано по желанию императора, не без участия князя В. А. Долгорукова и начальника третьего жандармского отделения.

Первый памятник Пушкину уникален не только своей символикой и историей создания, но и тем, что именно ближайшие друзья поэта первыми запечатлели в мраморе золотыми буквами: "Гению", увидев в своем юном друге будущую славу России.

32. Царское Село, Лицейский садик. 1900

Фигура в рост (сидя), бронза, чугун; гранит.

Скульптор Бах Р. Р., архитектор Бах А. Р.

Памятник "Пушкин-лицеист" создан в 1900 году Робертом Робертовичем (Романовичем) Бахом и установлен в Царском Селе. Он кажется камерным, уютным, а небольшой постамент не отделяет нас от поэта.

"Пушкина-лицеиста" знают, наверное, все, хотя бы по фотографиям. Имя его автора - немногие.

Роберт Робертович Бах (1859 - 1933) - сын скульптора Роберта Баха. Вначале учился у отца, затем в Петербургской академии художеств. Брал уроки живописи у известного педагога П.П.Чистякова. В 1882 году за горельеф "Элегия" получил Малую поощрительную медаль, в 1885 году - за лепку с натуры - Большую поощрительную медаль. В 1891 году за статую "Гений" избирается академиком.

За свою долгую жизнь он сделал много. Кроме "Пушкина-лицеиста" поставил памятники Глинке в Петербурге, Петру I в Туле и Ревеле, статую Екатерины II для купола здания Петербургской академии художеств.

Создал большую портретную галерею деятелей русской культуры: Тургенева, Гоголя, Достоевского, Крылова, Л.Толстого, Чистякова, Чайковского, Римского-Корсакова, А.Рубинштейна, К.Маковского, Герцена, Мицкевича...

Почти все его станковые работы находятся в музеях, прежде всего - в Третьяковской галерее, Русском музее, в музее Академии художеств.

В 1899 году в России широко праздновался 100-летний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим событием в Царском Селе в Лицейском садике 26 мая 1899 года был торжественно заложен памятник поэту.

Празднество началось заупокойной литургией и панихидой в царскосельском Екатерининском соборе, в присутствии учеников и преподавателей всех царскосельских учебных заведений. После литургии все учебные заведения отправились в Лицейский садик, где происходил молебен и закладка памятника. Затем было устроено чтение и концерт в Императорском китайском театре для учащихся и их родственников, а кроме того народное чтение с световыми картинами.

Одним из организаторов подписки на сбор средств для сооружения памятника Пушкину был директор Царскосельской Николаевской мужской гимназии, поэт Иннокентий Анненский.

В 1899 году Роберт Бах первоначальную модель "Пушкин-лицеист", исполненную из дерева и гипса, покрытую черным лаком, подарил сыну поэта Александру Александровичу Пушкину, затем она перешла к его сыну Александру Пушкину, потом - к Григорию Григорьевичу Пушкину. От одного из потомков поэта - С.А.Петровой - она поступила в Московский музей А.С.Пушкина.

Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 15 октября 1900 года.

Вот как описывалось это событие в декабрьском номере журнала «Исторический вестник» за 1900 год:

«Вокруг постамента разбит был газон из живых цветов. К памятнику устроен крытый вход, украшенный флагами и щитами, от входа по обе стороны из тяжелой материи и бархата сделаны шесть лож, дальше — крытые площадки, а за ними высокие помосты. За памятником находился хор из гимназистов и воспитанников городских училищ, а дальше расположился оркестр».

Среди гостей были члены царской фамилии, высокопоставленные чиновники и военные, потомки поэта — его сын генерал А. А. Пушкин и внук Г. А. Пушкин, поручик лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона, Л. Н. Павлищев и другие. Прибыла также депутация от Лицея.

После молебна «завеса, скрывавшая памятник, упала при звуках гимна»... Под звуки оркестра к подножию памятника были возложены венки, историк Д. Ф. Кобеко, в прошлом выпускник Лицея, произнес небольшую речь.

Затем пошли многочисленные депутации от Лицея, царскосельских мужской и женской гимназий, училищ и приютов. Воспитанники проходили парами мимо памятника, возлагая каждая венок, и таким образом весь постамент был засыпан живыми цветами. Около трех часов церемония кончилась» .

На гранитном постаменте памятника высечена лаконичная надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину», и с трех сторон — строки из произведений великого поэта. Цитаты подбирал И.Анненский.

Анненский в своих «Воспоминаниях» пишет о беседе с городничим на открытии памятника. Городничий, озабоченный тем, что бронза слишком блестит на солнце и это может не понравиться «высочайшим особам», спросил: «А что, Иннокентий Федорович, если бы покрасить памятник зеленой краской?» На что Анненский благодушно возразил с чудесной иронией: «Ну, почему же памятник, — лучше покрасить скамейки...», и предприимчивый сановник согласился, что скамейки следует предпочесть.

В начале Великой Отечественной войны, за месяц до того, как фашисты заняли город, памятник зарыли на территории лицейского сада, так как опасались, что он погибнет от бомбежки.

Почти четыре года пролежал памятник Пушкину в земле,— его достали из укрытия 24 апреля 1945 года, в мае памятник был поставлен на прежнее место.

Компьютерная шутка.

На протяжении уже более века памятник Пушкину-лицеисту является одним из символов Царского Села, Детского Села, города Пушкина. Он стал неотъемлемой частью города и источником вдохновения для многих поэтов.

33. Чернигов (Украина) территория нынешнего ПКиО им. М. Коцюбинского. 1900.

Бюст, бронза, изг. в СПб.; гранит.

Скульптор Берто К. А. , архитектор Коваленко Г. А.

В 1900 г. по инициативе и на сродства общественности в Чернигове и честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина был установлен памятник великому русскому поэту. Постамент для него спроектировал местный литератор и художник Г. А. Коваленко, а бронзовый бюст бил отлит но готовой модели в одной из Петербургских мастерских.

Газета «Новое время» 6 октября 1900 года писала:

«В Чернигове состоялось скромное торжество открытия памятника А.С. Пушкина. Подойдя, услышал разговор. «А хто вин такий?» - спрашивает пожилой мужичок. «А от се - граф Пушкин, сочинитель календаря», - отвечает молодой бойкий парень».

Еще одна заметка из газеты «Черниговские губернские ведомости» за 3 октября 1900 г.:

«25 сентября состоялось в Чернигове на площади присутственных мест открытие и освящение памятника великому национальному поэту Александру Сергеевичу Пушкину. К двум часам дня в сквере на названной площади собрались представители всех ведомств и учреждений, персонал учащих и учащиеся всех учебных заведений Чернигова.

Вокруг сквера стояли большие толпы публики. Было много и приезжих из уездов. К тому же времени прибыли 3 роты 167-го пехотного Острожского полка с хором военной музыки и весь состав ратников ополчения, отбывающих учебный сбор. Все они были построены шпалерами возле сквера, в котором проходило совещание.

Мысль об устройстве памятника поэту возникла во время всероссийских торжеств чествования памяти А. С. Пушкина в 100-летнюю годовщину рождения великого поэта 6 июня 1899 г. Место для установки памятника было отведено на безымянной площади против мужской и женской гимназий.

Дума 12 мая 1899 г., отводя место, постановила наименовать площадь и сквер Пушкинским».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

22. Санкт-Петербург, сквер на Пушкинской ул.(ранее - Новый проспект,

затем Компанейская ул.)

Открыт 7 августа 1884 года

Фигура в рост, бронза, изг. в СПб.; гранит.

Скульптор Опекушин Александр Михайлович (1838-1923),

архитекторы Бенуа Николай Леонтьевич (1813-1898) и Лыткин А.С.

Но сначала об улице, на которой стоит памятник:

Долгое время местность будущей Пушкинской улицы была малозаселённой и безлюдной.В пореформенные годы, когда в Москве и Петербурге стали интенсивно обстраиваться территории вблизи вокзалов преобразилась и эта местность.

В 1874 году от Невского к Кузнечному переулку была проложена новая улица.

Она так и называлась Новый проспект, затем Компанейской улицей.

Застроена она была почти исключительно домами двух архитекторов - П.Ю.Сюзора и А.В.Иванова. В 1881 году вскоре после открытия памятника поэту в Москве улица стала назваться Пушкинской. На улице был сквер. А памятника Пушкину в Петербурге не было.

Уже в 1881 году в центре сквера установили гипсовый бюст поэта, выполненный по модели И.Витали. Спустя несколько лет решили бюст заменить на бронзовый памятник.

Памятник А.С. Пушкину сооружен по инициативе Петербургского городского общественного управления и по решению Городской Думы от 17 марта 1882 г. Высочайшее соизволение последовало 28 апреля 1883 г. В октябре 1882 года городская управа рассмотрела три проекта памятника, и был выбран вариант Опекушина. Проект пьедестала разработали архитекторы Н.Л.Бенуа и А.С.Лыткин. Отливка фигуры произведена на бронзолитейном заводе А. Морана литейщиком А.Н. Соколовым.

Материалы: бронза — скульптура; гранит черный, полированный — постамент; гранит красный, кованый — основание. Постамент сооружен в мастерской В.Е. Ефимова. Высота скульптуры — 2,05 м, высота постамента — 2,9 м.

7 августа 1884 года состоялось открытие памятника Пушкину на улице получившей его имя. Долгое время критика либо снисходительно относилась к произведению известного скульптора, либо вообще обходила его молчанием. Однако время достаточно объективно определило место этого памятника в жизни Петербурга. Особенно удачным кажется установка его именно на Пушкинской улице, проект которой разрабатывался практически одновременно с работой над памятником. Его появление подчеркнуло уникальный ансамбль застройки улицы, создав удивительное подобие интерьера с памятником в центре воздушного зала с деревьями, которые удачно имитируют стены, поддерживающие свод неба. Скульптура поэта невысокая, соразмерная человеку, вызывает ощущение почти домашней обстановки.

Об этом памятнике слагают байки и легенды. Вот одна из них:

Рассказывают, что будто бы однажды Пушкин отверг одну прекрасную даму, долгое время страстно влюбленную в него. И вот, много лет спустя, постаревшая красавица решила установить ему памятник, да так, чтобы Пушкин вечно стоял под окнами ее дома и вымаливал прощение.

Если внимательно посмотреть на памятник, можно увидеть, что взгляд поэта и в самом деле обращен на угловой балкон соседнего дома - якобы, в этой квартире и жила красавица.

Низкорослый памятник, «недостаточно ярко отражающий величие главного русского поэта», к столетию со дня гибели Пушкина – в 1937 году – хотели демонтировать. Но, по свидетельству Ахматовой, окрестные дети памятник отстояли.

23. Санкт-Петербург, место дуэли поэта за Черной речкой. 90-е гг. XIX в.

Бюст, гипс

Скульптор неизв.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

Реконструирован в начале 20-х гг.

После разрушения бюста существовал как памятный знак

(постамент-стела с памятным текстом).

24. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,

сад Александровского лицея. 1899.

Бюст, бронза; гранит. Скульптор Шредер И. Н.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

25. Саранск, Пушкинский сад. 1899.

Бюст, гипс, изг. в СПб.; камень. Скульптор Каттельбергер Г. И.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

В 1899 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения поэта городскому саду было присвоено имя "Пушкинский" и установлен памятник-бюст А. С. Пушкину.

Этот памятник хранится в Мордовском Республиканском краеведческом музее.

В 1977 г. вместо него воздвигнут новый памятник Пушкину, скульптор Е. Ф. Белашова и архитектор В. Воскресенский.

26. Святые Горы (Пушкинские Горы, Псковская обл.),

Святогорский монастырь,

могила поэта у стен Успенского собора. 1841.

Обелиск с нишей для траурной урны (мрамор) на гранитном основании,

изг. в СПб., Мастер Пермагоров А. И.

Реставрирован в 1901—1902 гг. и в 1953 г.

Первая мысль о надгробном памятнике была высказана через две недели после гибели Пушкина. Сделал это писатель и журналист, историк и литературный критик Николай Александрович Полевой: «Неужели же не сделаем ничего для почтения памяти поэта? Наш долг — ознаменовать воспоминание о Пушкине памятником, достойным его славы и русской чести... Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении его гробового памятника! Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного памяти поэта. И в мраморе или в бронзе станет на могиле монумент, свидетель того, что современники умели его ценить. И сильно забьется сердце юноши при взгляде на этот мрамор, на эту бронзу».

Обращение вчерашнего литературного недруга поэта дела с памятником вперед не подвинуло. В конце 1839 г. председатель опеки над семьей и имуществом Пушкина граф Г.А.Строганов обратился к царю с просьбой даровать высочайшее дозволение на сооружение памятника на могиле А.С.Пушкина. Делал он это от «имени вдовы камер-юнкера Пушкина и от своего лично».

Вообще-то, для сооружения монумента на кладбище никакого «высочайшего дозволения» не требовалось. Можно лишь догадываться, почему опека посчитала нужной такую перестраховку. Имущественное положение семьи поэта оставляло желать лучшего и во многом зависело от императорского благоволения. Поэтому казалось правильным не раздражать «личного цензора» творчества Пушкина и согласовывать с ним каждый шаг, связанный с увековечением памяти Александра Сергеевича.

Лишь в 1840 г. памятник был заказан Натальей Николаевной «в Петербурге каменных дел мастеру А.Пермагонову». Материал — итальянский мрамор.

Александр Иванович Пермагонов, прославившийся благодаря этому заказу, родился на Урале. В начале XIX в., еще молодым, прибыл он в северную столицу с группой других рабочих для обучения «каменному делу» и работы на императорской гранильной фабрике. Способный каменотес быстро обратил на себя внимание начальства, уже спустя три года был переведен в подмастерья и вскоре получил звание «мастера монументального вечного цеха». Имя его получило широкую известность. Пользовались услугами Пермагонова даже при дворе.

Опека заключила с Пермагоновым договор на изготовление надгробия. Работал сам Александр Пермагонов и его всегдашние помощники — брат Лев и трое Истоминых — Парфен, Афанасий и Александр.

В ноябре 1840 г. посмотреть монумент к мастеру приезжали Наталья Николаевна, графы М.Ю.Вильегорский и Г.А.Строганов. Памятник всем понравился, и было решено отправить его в Святые Горы.

10 декабря все детали были упакованы в несколько ящиков и погружены на семь подвод. Сопровождали обоз подрядчики — Сергей Гусев и Антон Семенов. Вместе с ними ехал и бывший «михайловский управляющий» Михаил Калашников. Он вез письмо Натальи Николаевны на имя псковского губернатора Федора Федоровича Бартоломея. Вдова просила его содействия при установке памятника, так как не была уверена, что зимой, в морозы, это не будет затруднительно.

В ответном письме губернатор любезно заверил, что почитает выполнение просьбы за честь. Он также советовал отложить установку памятника до весны и пообещал всяческое свое содействие. Псковскому губернскому архитектору Ябсу, ремонтировавшему в то время святогорские древности, было дано соответствующее поручение.

Памятник был установлен на могиле поэта в августе 1841 г., и тогда же, вероятно, был сооружен под памятником и склеп, в котором поместили рядом останки Пушкина и его матери. Такой в основном могила сохранилась до наших дней.

Могила Пушкина. Литография И.А.Клюквина с оригинала П.Ф.Соколова. 1830-е гг.

Памятник очень прост и строг: на трех гранитных четырехугольных плитах, суживающихся кверху, белый мраморный обелиск с нишей, в которой стоит мраморная урна, покрытая покрывалом. Над нишей — скрещенные факелы, над ними лавровый венок. На гранитном цоколе высечены слова:

«Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26-го мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29-го января 1837 года».

В облике памятника угадывается стремление автора (возможно, что идея принадлежит Василию Андреевичу Жуковскому) избежать обыденности «праздных урн и мелких пирамид». Надгробие отличают сдержанность и простота.

Распространенные символы скорби — урна и два горящих факела, обращенные к земле, лишь аранжируют главную тему обелиска.

В центре обелиска — шестиконечная звезда или щит Давида — символ борьбы с силами тьмы. Нельзя исключить и трактовку звезды как Вифлеемской — знака Божественного дара, определенного поэту.

С течением времени памятник и склеп, оставшиеся без должного ухода, постепенно ветшали. Какие-то работы, видимо, предпринимались в связи со смертью и погребением здесь отца поэта — Сергея Львовича в 1848 г. (По завещанию он был похоронен рядом с сыном.) С тех пор и вплоть до 1880-х гг. за ними никто не присматривал.

Картина была неприглядной: кирпичный цоколь монумента развалился, решетка лежала на земле, дубы и липы на склоне могильного холма были вырваны ветром.

В канун столетнего юбилея Пушкина члены псковского Пушкинского комитета обнаружили, что обрыв на Святой Горе начал интенсивно осыпаться.

После праздника предполагалось произвести необходимый капитальный ремонт всего некрополя. В конце 1902 г. Назимов сделал доклад Пушкинскому комитету о работах по ремонту памятника (выдержки из этого документа опубликовала газета «Новое время» от 14 ноября 1902 г):

"В строительный сезон 1901 г., за недостатком необходимого материала, были исполнены лишь подготовительные работы, и к исполнению проекта приступлено 1 июня 1902 г.".

Несмотря на все предохранительные меры, часть свода с западной стороны памятника в расстоянии 1 1/2 аршина от него во время работы осела, образовав отверстие площадью около 12 квадратных вершков, сквозь которое был виден вполне сохранившийся дубовый гроб А.C.Пушкина.

В это время на месте работы находились журналист В.К.Фролов и барон, попечитель Михайловского Г.В.Розен. Они сделали несколько фотографических снимков, как с видневшегося в глубине могилы гроба, так и с общего вида на могилу. Гроб поэта значительно сохранился. Местами на нем уцелели отдельные куски довольно широкого парчового позумента. Кусочек парчового позумента был нами взят и, с разрешения комитета, отправлен в Пушкинский музей Лицея».

Упомянутый журналист Фролов в той же газете по-своему рассказал о памятном дне 12 августа 1902 г.:

«Читатель! Я не в силах передать вам словами тех чувств, под впечатлением которых нахожусь до сих пор ... Я стоял у открытой могилы Пушкина и видел его гроб! Это был не сон, не плод больной фантазии, а настоящая живая действительность, потрясшая меня до глубины души»...

Добросовестность сделанного Назимовым подтвердило время. Он, разумеется, не мог предотвратить эксцессов в годы гражданской войны.

Во время кратковременных боевых действий германских войск, которые предшествовали Брестскому миру (1918), обелиск с могилы Пушкина был сброшен немецкими войсками под откос (поставлен на свое место только в 1922 г.). В остальном же мемориал остался сохранным.

16 декабря 1935 г. было принято постановление правительства о подготовке к столетию со дня смерти А.С.Пушкина. Были приведены в порядок могилы А.С.Пушкина и Ганнибалов у стен Свягогорского монастыря, а за десять лет до этого, в 1925, Святые Горы переименовали в Пушкинские.

Отечественная война пришла в эти места уже в первые ее дни. В конце июня 1941 г. вражеская авиация совершила несколько налетов на станцию Тригорская, а 3 июля были сброшены первые бомбы на Пушкинские Горы. При бомбежке пострадал Святогорский монастырь: взрывной волной был сбит купол.

В 1944 г., отступая, немецкие саперы взорвали Успенский собор и все монастырские постройки. Они заложили мощные фугасы в специально вырытый 20-метровый тоннель, который шел поперек дороги в сторону могильного холма и через подошву его. Тысячи мин были установлены по склонам холма и четыре мины под фундаментом самого памятника. Пульт управления взрывом всего монастырского ансамбля был оборудован неподалеку от церкви. От ударной волны памятник на могиле поэта отклонился в сторону обрыва на несколько градусов и стал постепенно оседать.

Такой оставили гитлеровцы могилу поэта. Фото 1944 г.

12 июля 1944 г. Пушкинские Горы были освобождены, могила - разминирована. Могилу спасли от уничтожения воины-сапёры Рижской инженерной бригады под командованием Казакова. Разрушение Святых Гор стало одним из пунктов обвинения, предъявленного нацистским главарям на Нюрнбергском процессе.

В начале августа 1953 г. началась реставрация памятника. Рабочие начали снимать одну за другой детали памятника, скрепленные медными штырями, и относить их в сторону. Работы проводились вручную. Каждую деталь заворачивали одеялами, чтобы не повредить мрамор. Перед сборкой все элементы памятника вновь отшлифовали и поставили на свинцовые ленты.

Работа была закончена 30 августа.

Еще одни реставрационные работы были проведены в Святогорском монастыре сравнительно недавно (1996—1997 гг.).

27. Симферополь, городской сад. 1912.

Бюст. Скульптор неизв.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

Пушкин был в Симферополе в сентябре 1820 года, он был знаком с таврическим губернатором А. Н. Барановым и, вероятно, останавливался в его доме. Бывший в то время в Крыму В. Гераков вспоминает в своих "Путевых записках": «За обедом у Баранова были два шалуна С.-петербургских, говорили такой вздор, что все рады были, когда они уехали». Некоторые литературоведы полагают, что эти шалуны - Пушкин и Николай Раевский (у Геракова вообще не упоминается имя Пушкина, хотя он много пишет о Раевских), и по этой записи датируют отъезд Пушкина из Симферополя 17-ым сентября.

И еще любопытная деталь:

В фильме режиссера Георгия Натансона «Они были актерами» («Мосфильм», 1981), посвященном подпольщикам Симферополя, среди которых были актеры Русского драматического театра, есть сцена, где оккупанты набрасывают на шею статуи памятника поэта Пушкина петлю и пытаются низвергнуть ее с постамента.

Может быть, речь идет как раз об этом памятнике, судьба которого неизвестна.

Ведь недаром же памятник поэту, установленный в 1967 году, стоит именно возле драм.театра.

28. Тифлис (Тбилиси), Пушкинский сквер. 1892.

Бюст, бронза, изг. в СПб.; мрамор.

Скульптор Ходорович Ф. И.

(по модели скульптора Витали И. П.),

архитектор Ходорович Ф. И.,

изготовитель постамента мастер В. Тиледжи.

Основная информация взята из статьи Е. Г. Вейденбаума «Памятник Пушкину в Тифлисе».

Тифлисский полицмейстер Л. А. Россинский 15 февраля 1890 г. представил в Тифлисскую Городскую Управу 2281 р. 05 к., собранные им по частной подписке на памятник Пушкину в Тифлисе, при чем выразил желание

1) чтобы памятник был поставлен в сквере на Эриванской площади, с наименованием сквера Пушкинским

2) чтобы памятник был сооружен по образцу памятника императору Александру I в Императорском Лицее в Петербурге.

Постановление Тифлисской Городской Управы о принятии предложения Россинского утверждено Городскою Думою 30 апреля 1890 г.

Проект памятника был утвержден в Петербурге 14 марта 1891 года.

Проект составлен художником Феликсом Ходоровичем, который принял на себя заказ выполнения памятника к 19 октября 1891 г. за сумму 2236 руб.

Бюст лепил Ходорович, отливка произведена на заводе К. Верфеля в Петербурге. Пьедестал из кутаисского, красного и серого, камня работы мастерской Винченцо Пиладжи в Тифлисе. Высота бюста 1 аршин 8 вершков, пьедестала — 2 арш. 12 в.

На лицевой стороне Ходорович планировал поместить строки:

Забуду ли кремнистыя вершины,

Гремучие ключи, увядшия равнины,

Пустыни знойныя, края, где ты со мной

Делил души младыя впечатленья.

А на тыльной стороне -

Один в вышине

Стою над снегами стремнины;

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Но потом надписи были исключены и оставлены только имя, отчество и фамилия поэта. При выполнении оказалось, что слова Александр Сергеевич не могут уместиться и потому были заменены инициалами А . С.

Памятник открыт в понедельник 25 мая 1892 г. в час дня. по нижеследующему церемониалу:

1. Краткая речь городского головы об истории возникновения памятника.

2. Молебствие с провозглашением многолетия Государю Императору и всему царствующему дому.

3. Краткая панихида по усопшему поэту.

4. При возглашении вечной памяти спадает с памятника покрывало и соединенный ученический оркестр мужских гимназий исполнит „Коль славен“.

5. Раздача ученикам городских училищ сочинений Пушкина.

Памятник находится в сквере на площади, в разное время носившей имя Паскевича-Эриванского, Берия и Ленина, а сегодня названной именем Cвободы.

Бюст работы Ф. Ходоровича считается одним из первых памятников поэту на территории Российской империи. Поначалу обращенный к трактиру, в котором останавливался поэт во время своего путешествия в Арзрум (этого строения давно нет), сегодня бюст повернут к массивному зданию с портиком и колоннадой, в котором помещалась Тифлисская духовная семинария, а ныне Музей искусств Грузии.

29. Тула, Пушкинский сад. 1901.

Бюст, бронза, изг. в Спб.; мрамор.

Скульптор Берто К. А.

30. Харьков, Театральный сквер (Театральная пл.). 1904.

Бюст, бронза; гранит.

Скульптор Эдуардс Б. В. архитектор неизвестен

Историки говорят, бюст поэта - первый памятник, который появился в городе. Открытие монумента городские власти приурочили ко дню рождения поэта, который по старому стилю, отмечался 26-го мая.

Столетие со дня рождения Пушкина отмечалось широко и с размахом. Не обошёл юбилейный бум и Харьков. В 1899 году улица Немецкая была переименована в Пушкинскую. Тогда же Городская дума решила установить в Харькове бюст Александра Сергеевича.

Но появился памятник Пушкину в Харькове только пять лет спустя. В городской казне просто не хватило денег. Сначала памятник Пушкину хотели установить на Сергиевской – сейчас Пролетарской – площади. Но из Петербурга пришло указание поставить его в самом центре города. Автор пушкинского бюста – скульптор Борис Эдуардс.

Харьковский исследователь жизни Пушкина Александр Зинухов утверждает, что памятник поэту в Харькове не просто дань уважения. По мнению Зинухова, Пушкин был в Харькове, он гостил у местных дворян Щербининых, возвращаясь из поездки по Закавказью в 1829 году.

Двенадцатого сентября 1829 года Пушкин оставил свою подорожную в Воронеже и исчез. И затем он появляется в поле зрения только семнадцатого числа в Туле. Эти пять дней где он был? Можно с большой долей вероятности утверждать, именно в эти сентябрьские дни 1829-го года Пушкин находился в имении Щербининых в селе Карачевка и Бабаи.

Пока это только предположение одного историка, документальных сведений о пребывании поэта в Харькове не сохранилось. Как может не сохраниться и памятник Пушкину, за сто лет бюст ни разу не реставрировался.

31. Царское Село, Лицейский сад. 1817.

Мраморная плита-камень с надписью: «Genio loci»

(лат.: гению, покровителю данного места).

Изготовлен в СПб., мастер-каменотес Суханов С.

НЕ СОХРАНИЛСЯ

Директор Царскосельской Николаевской мужской гимназии, поэт Иннокентий Анненский на празднике в Китайском театре Царского Села, после открытия памятника

поэту в 1900 году, в своей речи: "Пушкин и Царское Село" сказал:

Есть старое лицейское предание, что еще при Энгельгардте был возле Лицея поставлен дерновый памятник кубической формы с белой мраморной доской: на доске золотыми буквами вырезана была надпись Genio loci - т. е. гению-хранителю. Имя Пушкина как-то само собой приурочилось потом к этому местному памятнику, и царскосельские лицеисты окружали свой палладиум благоговением. Прошло без малого 30 лет, Лицей перевели в Петербург, и куда девался памятник, я не знаю.

Считается, что памятник установлен друзьями поэта — выпускниками I курса —

с согласия директора Лицея Е. А. Энгельгардта, как напоминание лицеистам о Пушкине.

Историк М. С. Лапина попыталась обобщить материалы, связанные с появлением в 1817 году обработанной каменной глыбы в лицейском саду.

Выпускной акт в Лицее состоялся 9 июня 1817 года и прошел весьма тихо, без помпезности. Перед расставанием 22 лицеиста, собрав воедино стихотворения Пушкина, написанные с 1814 по 1817 год, переписали их в его "Лицейскую тетрадь".

Через два месяца после выпуска произошло событие, которое прошло почти незамеченным, но было исполнено огромного значения. В середине августа 1817 года пятеро воспитанников Царскосельского лицея - А. Илличевский, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, И. Матюшкин и И. Пущин, заручившись согласием директора Е. А. Энгельгардта, уговорили одного из петербургских камнетесов (многое говорит о том, что им был знаменитый Самсон Суханов) обработать по их заказу мраморную глыбу.

Самсон Суханов (1766-1848), известный в Петербурге каменотес.

С именем Суханова связаны такие шедевры, как ростральные колонны, статуи воинов на Адмиралтействе, ряд колонн для Казанского и Исаакиевского соборов, Александрийская колонна и другие. Брал он подряды на строительство и грандиозных ванн-бассейнов в пригородных дворцах. Вполне вероятно, что один из неиспользованных фрагментов мрамора он распорядился доставить к лицейскому флигелю.

Окантовав ее грубой ковкой, мастер высек два слова: "genio loci" ("гению места") и прописал их золотом. Глыбу, тайком доставленную к лицейскому флигелю ранним утром, установили среди березок на дерновом холмике близ ограды. Друзья хотели, чтобы этот камень постоянно напоминал лицеистам о том, что здесь расцветал гений их друга Александра Пушкина. Дату первого прижизненного памятника можно уточнить: 12 августа - по старому стилю день святого Александра, то есть день ангела (именин) Пушкина.

Ленинградский краевед П. Юревич проследил, насколько возможно, дальнейшую судьбу памятника.

В 1827 году, когда Лицей уже превратился в военное учебное заведение, начальник его, генерал-майор Броневский, предложил лицеистам двенадцатого выпуска принять участие в восстановлении памятника. Его призыв нашел поддержку. На обновленном камне наряду с надписью "genio loci" появились еще две латинские строчки, которые по-русски означают: "Первый курс воздвигнул, а двенадцатый обновил". Очевидно, по-латыни эта надпись выглядела так: "I cursus exegit - XII renovavit". Царь, узнав об этом, высказал генералу свое неудовольствие, но "камень" все же остался на месте.

В 1844 году Лицей из Царского Села был переведен на Каменноостровский проспект в Петербург и стал называться Александровским. Перевезли как реликвию и "камень-жертвенник". Лицеисты перенесли его в небольшой садик и установили на постамент из глазурованного кирпича. Но после посещения Лицея царем "камень" вскоре таинственно исчез вместе с постаментом. Говорили, что это было сделано по желанию императора, не без участия князя В. А. Долгорукова и начальника третьего жандармского отделения.

Первый памятник Пушкину уникален не только своей символикой и историей создания, но и тем, что именно ближайшие друзья поэта первыми запечатлели в мраморе золотыми буквами: "Гению", увидев в своем юном друге будущую славу России.

32. Царское Село, Лицейский садик. 1900

Фигура в рост (сидя), бронза, чугун; гранит.

Скульптор Бах Р. Р., архитектор Бах А. Р.

Памятник "Пушкин-лицеист" создан в 1900 году Робертом Робертовичем (Романовичем) Бахом и установлен в Царском Селе. Он кажется камерным, уютным, а небольшой постамент не отделяет нас от поэта.

"Пушкина-лицеиста" знают, наверное, все, хотя бы по фотографиям. Имя его автора - немногие.

Роберт Робертович Бах (1859 - 1933) - сын скульптора Роберта Баха. Вначале учился у отца, затем в Петербургской академии художеств. Брал уроки живописи у известного педагога П.П.Чистякова. В 1882 году за горельеф "Элегия" получил Малую поощрительную медаль, в 1885 году - за лепку с натуры - Большую поощрительную медаль. В 1891 году за статую "Гений" избирается академиком.

За свою долгую жизнь он сделал много. Кроме "Пушкина-лицеиста" поставил памятники Глинке в Петербурге, Петру I в Туле и Ревеле, статую Екатерины II для купола здания Петербургской академии художеств.

Создал большую портретную галерею деятелей русской культуры: Тургенева, Гоголя, Достоевского, Крылова, Л.Толстого, Чистякова, Чайковского, Римского-Корсакова, А.Рубинштейна, К.Маковского, Герцена, Мицкевича...

Почти все его станковые работы находятся в музеях, прежде всего - в Третьяковской галерее, Русском музее, в музее Академии художеств.

В 1899 году в России широко праздновался 100-летний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим событием в Царском Селе в Лицейском садике 26 мая 1899 года был торжественно заложен памятник поэту.

Празднество началось заупокойной литургией и панихидой в царскосельском Екатерининском соборе, в присутствии учеников и преподавателей всех царскосельских учебных заведений. После литургии все учебные заведения отправились в Лицейский садик, где происходил молебен и закладка памятника. Затем было устроено чтение и концерт в Императорском китайском театре для учащихся и их родственников, а кроме того народное чтение с световыми картинами.

Одним из организаторов подписки на сбор средств для сооружения памятника Пушкину был директор Царскосельской Николаевской мужской гимназии, поэт Иннокентий Анненский.

В 1899 году Роберт Бах первоначальную модель "Пушкин-лицеист", исполненную из дерева и гипса, покрытую черным лаком, подарил сыну поэта Александру Александровичу Пушкину, затем она перешла к его сыну Александру Пушкину, потом - к Григорию Григорьевичу Пушкину. От одного из потомков поэта - С.А.Петровой - она поступила в Московский музей А.С.Пушкина.

Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 15 октября 1900 года.

Вот как описывалось это событие в декабрьском номере журнала «Исторический вестник» за 1900 год:

«Вокруг постамента разбит был газон из живых цветов. К памятнику устроен крытый вход, украшенный флагами и щитами, от входа по обе стороны из тяжелой материи и бархата сделаны шесть лож, дальше — крытые площадки, а за ними высокие помосты. За памятником находился хор из гимназистов и воспитанников городских училищ, а дальше расположился оркестр».

Среди гостей были члены царской фамилии, высокопоставленные чиновники и военные, потомки поэта — его сын генерал А. А. Пушкин и внук Г. А. Пушкин, поручик лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона, Л. Н. Павлищев и другие. Прибыла также депутация от Лицея.

После молебна «завеса, скрывавшая памятник, упала при звуках гимна»... Под звуки оркестра к подножию памятника были возложены венки, историк Д. Ф. Кобеко, в прошлом выпускник Лицея, произнес небольшую речь.

Затем пошли многочисленные депутации от Лицея, царскосельских мужской и женской гимназий, училищ и приютов. Воспитанники проходили парами мимо памятника, возлагая каждая венок, и таким образом весь постамент был засыпан живыми цветами. Около трех часов церемония кончилась» .

На гранитном постаменте памятника высечена лаконичная надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину», и с трех сторон — строки из произведений великого поэта. Цитаты подбирал И.Анненский.

Анненский в своих «Воспоминаниях» пишет о беседе с городничим на открытии памятника. Городничий, озабоченный тем, что бронза слишком блестит на солнце и это может не понравиться «высочайшим особам», спросил: «А что, Иннокентий Федорович, если бы покрасить памятник зеленой краской?» На что Анненский благодушно возразил с чудесной иронией: «Ну, почему же памятник, — лучше покрасить скамейки...», и предприимчивый сановник согласился, что скамейки следует предпочесть.

В начале Великой Отечественной войны, за месяц до того, как фашисты заняли город, памятник зарыли на территории лицейского сада, так как опасались, что он погибнет от бомбежки.

Почти четыре года пролежал памятник Пушкину в земле,— его достали из укрытия 24 апреля 1945 года, в мае памятник был поставлен на прежнее место.

Компьютерная шутка.

На протяжении уже более века памятник Пушкину-лицеисту является одним из символов Царского Села, Детского Села, города Пушкина. Он стал неотъемлемой частью города и источником вдохновения для многих поэтов.

33. Чернигов (Украина) территория нынешнего ПКиО им. М. Коцюбинского. 1900.

Бюст, бронза, изг. в СПб.; гранит.

Скульптор Берто К. А. , архитектор Коваленко Г. А.

В 1900 г. по инициативе и на сродства общественности в Чернигове и честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина был установлен памятник великому русскому поэту. Постамент для него спроектировал местный литератор и художник Г. А. Коваленко, а бронзовый бюст бил отлит но готовой модели в одной из Петербургских мастерских.

Газета «Новое время» 6 октября 1900 года писала:

«В Чернигове состоялось скромное торжество открытия памятника А.С. Пушкина. Подойдя, услышал разговор. «А хто вин такий?» - спрашивает пожилой мужичок. «А от се - граф Пушкин, сочинитель календаря», - отвечает молодой бойкий парень».

Еще одна заметка из газеты «Черниговские губернские ведомости» за 3 октября 1900 г.:

«25 сентября состоялось в Чернигове на площади присутственных мест открытие и освящение памятника великому национальному поэту Александру Сергеевичу Пушкину. К двум часам дня в сквере на названной площади собрались представители всех ведомств и учреждений, персонал учащих и учащиеся всех учебных заведений Чернигова.

Вокруг сквера стояли большие толпы публики. Было много и приезжих из уездов. К тому же времени прибыли 3 роты 167-го пехотного Острожского полка с хором военной музыки и весь состав ратников ополчения, отбывающих учебный сбор. Все они были построены шпалерами возле сквера, в котором проходило совещание.

Мысль об устройстве памятника поэту возникла во время всероссийских торжеств чествования памяти А. С. Пушкина в 100-летнюю годовщину рождения великого поэта 6 июня 1899 г. Место для установки памятника было отведено на безымянной площади против мужской и женской гимназий.

Дума 12 мая 1899 г., отводя место, постановила наименовать площадь и сквер Пушкинским».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Серия сообщений "Памятники Пушкину":

Часть 1 - ПАМЯТНИКИ А.С.ПУШКИНУ

Часть 2 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ЧАСТЬ 1 - ПРЕДИСЛОВИЕ)

Часть 3 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 1 - ПАМЯТНИКИ ДО 1917 ГОДА)

Часть 4 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 1 - ПАМЯТНИКИ ДО 1917 ГОДА (продолжение))

Часть 5 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 1 - ПАМЯТНИКИ ДО 1917 ГОДА (окончание))

Часть 6 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 2 - ПАМЯТНИКИ В РЕСПУБЛИКАХ БЫВШЕГО СССР (начало))

Часть 7 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 2 - ПАМЯТНИКИ В РЕСПУБЛИКАХ БЫВШЕГО СССР (продолжение 1))

...

Часть 15 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 4 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ В РОССИИ ПОСЛЕ 1917 ГОДА (Н - Р))

Часть 16 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 4 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ В РОССИИ ПОСЛЕ 1917 ГОДА (С - У))

Часть 17 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ (ГЛАВА 4 - ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ В РОССИИ ПОСЛЕ 1917 ГОДА (Ф - Я))

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |