Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/ru_history/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://ru-history.livejournal.com/data/rss??d5e80100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

115 лет назад: двойное цареубийство в Лиссабоне |

115 лет назад, 1 февраля 1908 года в столице Португалии Лиссабоне произошло трагическое событие: в результате нападения террористов-республиканцев на королевскую карету в время ее проезда по лиссабонской Торговой (Дворцовой) площади были убиты король Карлуш I (и на сегодня последний) и его сын Луиш-Филипе (поскольку сын умер на несколько минут позже отца, считается, что это время он был королем Луишем II, и это было самое короткое в истории царствование). Находившаяся вместе с ними в карете королева Амелия Орлеанская сумела отбиться от нападающих имевшимся у нее в руках букетом цветов и осталась жива (и прожила еще почти полвека).

Убиенные король Карлуш I и принц Луиш-Филипе (ну или король Луиш II)

Убиенные король Карлуш I и принц Луиш-Филипе (ну или король Луиш II)

Король Карлуш по мужской линии происходил из Саксен-Кобург-Готской династии, которая в то время расплывалась по Европе, как масляное пятно – его агнаты уже сидели на престолах Великобритании и Бельгии. Но поскольку его бабка, королева Мария II, вышедшая замуж за его деда Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, была потомицей славной португальской династии Браганса (дочерью дочь императора Бразилии Дона Педру I, родившейся в Рио-де-Жанейро), то патриотичные португальцы предпочитали именовать династию, появившуюся вследствие этого брака (оказавшегося плодовитым, в отличие от первого брака доньи Марии с внуком Наполеона Огюстом Богарне, который, однако, наследника ей сделать не сумел) Браганса-Кобургской. Мужчина был видный, физически крепкий, хоть и невысокого роста – супруга Амелия (дочь графа Парижского, орлеанского претендента на французский престол) была на полголовы его выше, и это бросалось в глаза (освещавший их свадьбу французский журналист съязвил: "Похоже в этой стране (Португалии) вырастают только апельсиновые деревья"). Политику проводил умеренно либеральную, конституционную, только вот незадолго до описываемых событий попытался установить более-менее жесткое правление без опоры на парламентские партии, а парламент распустил – правда, назначив новые выборы в него, но, как полагали многие, на них ожидалась безоговорочная победа прокоролевской партии власти. Новобрачные инфант (и будущий король) Карлуш (1,76 м. роста) и Амелия Орлеанская (1,84м. роста)

Новобрачные инфант (и будущий король) Карлуш (1,76 м. роста) и Амелия Орлеанская (1,84м. роста)

Это привело к активизации радикалов: группой радикалов из организации "Карбонария португеза" ("Португальские карбонарии") в конце 1907 года был составлен заговор по свержению короля и провозглашению в стране республики. 28 января 1908 года заговорщики попытались поднять в Лиссабоне восстание – эта попытка закончилась провалом. Это событие стало известно, как "переворот у лифта": самая большая группа заговорщиков собралась у уличного лифта рядом с городской библиотекой, по крыше которой они собирались перебраться к зданию городского муниципалитета – и тем привлекла внимание полиции, так как лифт не работал. Злополучный лифт муниципальной библиотеки в Лиссабоне, задержавший установление в Португалии республики почти на 3 года (и обрекший короля и принца на гибель)

Злополучный лифт муниципальной библиотеки в Лиссабоне, задержавший установление в Португалии республики почти на 3 года (и обрекший короля и принца на гибель)

Правительство ответило репрессиями, причем не ограничившись арестом заговорщиков и сочувствовавших: 30 января был премьер-министр Жуан Франко представил королю проект указа, согласно которому лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за нарушение порядка, подлежали высылке без суда за границу или депортации в колонии. Говорят, что подписывая этот указ, король сказал: "Кажется, я подписываю себе смертный приговор, но коль уж вы, господа, настаиваете…". Подписал и уехал на охоту.

Тем временем группа оставшихся на свободе карбонариев, пришедших к выводу, что коль уж революция не получилась, то следует попробовать убить короля, стала готовить на него покушение.

1 февраля 1908 года король с супругой и сыном, проведший зиму в родовом поместье брагансских герцогов Вилла-Висоза на востоке страны, вернулся на поезде в Лиссабон. На вокзале его ждал младший сын, принц Мануэль, мичман королевского флота, имевший при себе армейский револьвер. Решено было, что королевская семья проследует с вокзала к королевскому дворцу Несессидадес в открытой карете, дабы продемонстрировать общественности, что в неспокойные времена монарх спокоен и не ждёт опасности. А таковая была: на Дворцовой площади , через которую должен был проехать королевский кортеж, их поджидала группа боевиков, вооруженных карабинами и револьверами.

Мануэль Буиса и Алфреду Кошта

Мануэль Буиса и Алфреду КоштаКогда королевская карета въехала на площадь, один из них, 32-летний школьный учитель Мануэль Буиса выхватил из-под пальто короткоствольный "Винчестер" и открыл из него огонь по ней. Уже вторым выстрелом он смертельно ранит короля. Тем временем его приятель, 28-летний журналист Алфреду Кошта (так же, как и Буиса, участник "переворота у лифта", избежавший ареста) вскакивает на подножку королевской кареты и открывает огонь по уже упавшему королю, а затем по принцу Луишу.

В этот момент королева Амелия вскочила на ноги и, путая ругательства на французском, английском (она родилась в Англии, где ее семейство в очередной раз пребывало в изгнании) и португальском языках (из них биографы приводят только "Infames!" - "Позорники!"), начала хлестать Кошту вручённым ей перед тем кем-то из встречавших букетом цветов). Воспользовавшись этим, раненный принц Луиш встает на ноги, выхватывает револьвер и несколькими выстрелами убивает Кошту – но тут его срезает новым выстрелом Буиса. Подвиг королевы Амелии (в представлении неизвестного иллюстратора)

Подвиг королевы Амелии (в представлении неизвестного иллюстратора)

Затем Буиса пытается выстрелить в королеву, но на него набрасывается случайно оказавшийся рядом солдат Энрике да Силва Валенте, а затем офицер охраны лейтенант Франсиско Фигейра. Вырвавшись из рук Валенте, Буиса выстрелил лейтенанту в ногу, и попытался бежать, но тот догнал его и ударил саблей. На раненого стрелка набросились полицейские, но он продолжал сопротивляться и наконец был застрелен одним из полицейских. В сопровождавшей всё это беспорядочной стрельбе полицейской охраны и стражей порядка был убит некий ювелир Сабино Кошта, как пишут, вполне благонамеренный монархист, просто подошедший посмотреть, что происходит.

Королевский кучер наконец приходит в себя и принимается хлестать лошадей, карета тронулась с места, довезя членов королевского семейства до здания морского арсенала по соседству, где король, а следом за ним и принц Луиш скончались. Привезенная вскоре в арсенал королева-мать Мария-Пиа, рыдая, закричала: "Они убили моего сына!", на что королева Амелия ответила: "Да, и моего тоже". Король Мануэл II "Недолгий"

Король Мануэл II "Недолгий"

Новым королем был провозглашен оставшийся в живых 18-летний принц-мичман Мануэль, ставщий таким образом королём Мануэлем II. Всю вину за произошедшее он возложил на премьер-министра Жуана Франко, уже на следующий день приняв отставку его правительства. Указ от 30 января был отменен, тех, кого успели по нему арестовать, были освобождены, объявлено о создании правительства национального согласия. Но республиканцев всё это не успокоило: 3 октября 1910 года в Лиссабоне они подняли новое восстание. Но на сей раз на их сторону перешли моряки базировавшейся в Лиссабоне эскадры португальского флота. Крейсер "Адамаштур" (португальская "Аврора"!) обстрелял дворец Несессидадес. Мануэль на королевской яхте "Амелия" уплыл в Гибралтар, Португалия была провозглашена республикой.

Отважная королева Амелия тоже перебралась в Лондон, затем во Францию, где и прожила до своей смерти в 1951 году. Свое бывшее королевство она посетила только один раз, в 1945 году. Рассказывают, что спустившись по трапу с корабля, она замешкалась, прежде чем ступить на португальскую землю – якобы вспомнила, что прибыв туда впервые, перед свадьбой с покойным Карлушем, она впервые ступила на нее с левой ноги. "Амелия, не повторяй ошибки! " - якобы сказала она себе вслух, и ступила на землю правой.

|

Метки: Португалия 1900-e |

От АСП — к рабовладельческому обществу |

От АСП — к рабовладельческому обществу

Так вот, возвращаясь к Древней Греции. Во-первых, почему нас всё же интересует именно она? «Взлёт» эксплуататорского строя относили к Античности и классики марксизма [1]. Потому что заполученные излишки древние греки обратили на всё то, что в совокупности их достижений получило у нас название «греческого чуда».

Но как же фактически был организован их строй? Разумеется, ему предшествовал повсюду тогда имевшийся естественный конкурентный порядок, с соответствующей ему социальной организацией, он же АСП. Считал как и К. Маркс [2]; отмечал оное и известный отеч. спец. по АСП Ю. И. Семенов* (и черты какового общества, подметим для эрудированного читателя, будут пронизывать и последующее ему античное: «Наверное, никому уже давно не нужно доказывать, что древнегреческое полисное общество было насквозь агональным», — отмечал д-р ист. наук И. Е. Суриков [3] («агон» — борьба, состязание, — прим. М. С.).)

* Как излагает Л. Е. Гринин: «Формационная схема Семенова выглядит так. Первобытная, затем политарная формации (последняя в целом соответствует общеизвестному азиатскому способу производства). Первобытная была полностью универсальной, характерной для всех регионов. Политарную можно считать почти универсальной, так как она господствовала везде, кроме Европы. А до рождения греческого античного общества существовала и в этой части света (крито-микенская цивилизация). Затем, выходя из варварского предклассового состояния, Греция с VIII в. до н. э. совершает рывок…» [4]. Про АСП у древних германцев подробно писал сов. проф. А. И. Неусыхин [5], у славян АСП констатировала Л. В. Данилова [6]; не забудьте и про указ. выше мнение Маркса [2].

Как уже отмечалось, в конкурентном «АСП»-обществе также происходят процессы монополизации — вследствие прорывающейся и внутри таких обществ конкуренции (несмотря на то, что оная извне и способствует первоначально консолидации людей в АСП-сообщества). Что же касается интересующего нас конкретного исторического материала, то, как повествует, например, засл. проф. МГУ А. А. Тахо-Годи:

«В массе земледельцев постепенно происходило расслоение, из неё выделялись более крепкие хозяева и бедняки, потерявшие свои наделы, вынужденные поддерживать существование трудом батрака. Ещё ниже их стояли нищие и рабы. Упоминания об этих категориях достаточно часты у Гомера, что свидетельствует о процессе имущественной и социальной дифференциации в „тёмные века“ (гомеровская эпоха в Др. Греции — прим. М. С.)». Последующая «архаическая эпоха (800—500 гг. до Р. Х.) характеризуется серьёзным ускорением экономического и социального прогресса… Торговля и деньги трансформировали традиц. земледельческое хозяйство, способствовали росту имущественной дифференциации» [7]. Здесь стоит отметить, что товарно-денежные отношения, которые у нас склонны абсолютизировать их самих по себе некоторые авторы, на самом деле являются прежде всего не чем иным, как выражением уже упомянутого экономико-социального развития. К деньгам, как универсальному товару, люди, очевидно, начинают прибегать с развитием торговли; также являющейся лишь следствием предшествующего экономического развития натурального хозяйства, возникновения в нём разнообразия предложения товаров; требующего потому для эффективного обмена — появления денег.

«Как можно судить на основании поэмы Гесиода „Труды и дни“ (рубеж VIII и VII вв.), - продолжу цитировать Тахо-Годи, - в греч. деревне стремительно выделялись сильные хозяйства, но многие разорялись и нищали. Крестьянство страдало от растущего малоземелья, от долгов, и это оборачивалось обострением социальных отношений в общине». Не лишним к нашему исследованию будет привести и указание Тахо-Годи на то, что важным явлением тогда стала «Великая греческая колонизация»: «Во многих общинах избыточное население, занятое в аграрном производстве, более или менее организованно выселялось в заморские колонии» [7].

«Разложение сельских общин, обеднение крестьянства, страдавшего от долгов и малоземелья, привели в Афинах, как и повсюду в Греции архаического периода, к обострению социальной обстановки и началу демократического движения… Главными этапами формирования афинского демократического полиса стали реформы Солона (594—593)… Надо подчеркнуть, что основная масса народа — коренное население Аттики — отстояла свою свободу и сформировала гражданский коллектив, четко отмежеванный от чужеземцев — переселенцев (метеки) и рабов» [7].

Улавливает ли внимательный читатель то, что я желаю ему продемонстрировать? Мне кажется, у правоведов это лучше акцентировано; далее цитируется Т. П. Филиппова (каф. истории государства и права ВЮЗИ — МЮИ — МГЮА):

«К началу VI в. до н. э. противоречия в обществе зашли так далеко, что возникла угроза гражданской войны*. В этих условиях в 594 г. до н. э. архонтом-полемархом (правителем — прим.) избирается Солон, наделенный широкими полномочиями отменять или сохранять существующий порядок. Солон осуществил ряд реформ, целью которых было примирение враждующих групп» [8].

* «Сложившаяся в Аттике ситуация была чревата, а быть может, уже сопровождалась серьёзными социальными потрясениями, — пишет ученик Э. Д. Фролова В. Р. Гущин. — Есть смысл напомнить сказанное Аристотелем: „Ввиду того, что… большинство народа было в порабощении у немногих, народ восстал против знатных“» [9].

«Первой и самой крупной реформой Солона была сисахфия („стряхивание бремени“). Она освободила массу должников, которыми была наводнена Аттика. Кроме того, впредь запрещались личная кабала, продажа несостоятельных должников за долги в рабство. Должники, проданные в рабство за пределы Аттики, должны были быть выкуплены за общественный счёт и возвращены на родину. Историческое значение отмены долговой кабалы заключалось в том, что дальнейшее развитие рабства происходило уже не за счёт сокращения числа свободных членов общества, что подрывало основы его социальной и экономической жизни, а за счёт ввоза рабов-иноземцев» [8].

«Центральное место среди преобразований, осуществлённых Солоном, занимают его политические реформы, которые нанесли ещё один удар родовому строю. Важнейшей из них является тимократическая, или цензовая, реформа. Все афинские граждане были разделены независимо от их происхождения по имущественному положению на четыре разряда. Деление населения на разряды по имущественному признаку имело политическое значение, поскольку каждому разряду предоставлялся определенный уровень политических прав. В наиболее полном объёме политические права имели представители первого разряда: они могли занимать любую должность». В то же время: «Чем выше был класс, тем более высокий налог уплачивался в государственную казну» [8].

«Деятельность Народного собрания активизируется; оно обсуждало все важные государственные дела, принимало законы. В его работе могли принимать участие все взрослые афинские граждане. …Следует отметить, что реформы существенно видоизменили весь строй социально-политической жизни древних Афин и в известной степени способствовали в дальнейшем демократизации государственного строя» [8].

Фактически же Солон формирует не что иное, как впервые известное нам особо успешное эксплуататорское, среднеклассовое — как мы его акцентировали (и что ещё раскроем далее), общество [10].

Процитирую также для сопоставления видного специалиста И. А. Шишову: «...[На Востоке] мы не встречаем аналогий законам Солона в Аттике, запрещавшим обращать в долговое рабство (хотя бы и на определенный срок) собственных сограждан и заменявшим сословный принцип предоставления политических прав имущественным цензом.

В античных полисах безраздельное господство родовой знати сохраняется как явление исключительное и по большей части заменяется тимократией, с предоставлением политических прав в зависимости от богатства, или рабовладельческой демократией, предусматривающей политическое равноправие и предоставление всем гражданам полиса, вне зависимости от их происхождения и имущественного ценза, всех политических прав» [11].

Как излагает еще один источник, Солон «справедливо находил, что коренная причина всех бедствий Афин и Аттики — дурные отношения между сословиями, слишком большое неравенство состояний, резкая противоположность между классом полноправных граждан, землевладельцев, и массою обедневших бесправных земледельцев… В тех стихах Солона, где он сам прославляет хорошие законы, реформатор порицает алчность богатых, которые для увеличения своего богатства совершают притеснения, захватывают себе чужое добро, не думая о божественном правосудии, которое накажет их и вместе с ними государство, допускающее их беззакония.

„Скоро, — говорит там Солон, — постигнет Афины неизбежное бедствие: или подпадут они под иго постыдного рабства, или раздор граждан возбудит междоусобную войну; падет во прах цветущая сила мужей, и милая родина погибнет от ярости вооруженной борьбы. Толпами поведут несчастных в чужбину, окованных цепями, и будут на рынках продавать их в рабство“.

Для избавления государства от бедствий, грозивших ему погибелью, в реформах Солона была поставлена цель сформировать третье сословие, которое заняло бы средину между привилегированным сословием богатых, знатных землевладельцев и бесправною, обедневшею, подавленною долгами массою, и имело б интересы, совпадающие с общим благом.

…Солон отважился доказывать и успел доказать эвпатридам (родовая землевладельческая знать — прим. М. С.), что они должны сделать большие уступки народу. Это доказывает, что сами эвпатриды видели невозможность поддержать существующие отношения; им грозила опасность или революции или подпадения под иго тирана, который стал бы грабить их. Чтобы не лишиться всего, они согласились пожертвовать частью своих выгод ради необходимых реформ. Характер Солона, знатность его рода, его богатство, его рассудительность и опытность представляли для них гарантию, что он по возможности соблюдет их интересы; потому они выбрали его в сан первого архонта и поручили ему составить законы, какие нужно для примирения их сословия с народом» [12].

Проще говоря — и подытоживая, будучи заперто в циклах мальтузианской ловушки, одно из древних АСП-обществ (древнегреческое) находит выход, еще более эффективно сплачиваясь — и для эксплуатации других. Организация чего в Древних Афинах, как уже было сказано, знаменует собою создание материалистической основы для последующего «греческого чуда» во всей его полноте [10].

В изложении Э. Д. Фролова: «Разложение сельских общин, обеднение крестьянства, страдавшего от долгов и малоземелья, привело в Афинах, как и повсюду в Греции в архаич. период, к обострению социальной обстановки и началу демократич. движения… Осн. масса народа — коренное население Аттики — отстояло свою свободу и сформировало гражд. коллектив, чётко отграниченный от чужеземцев — переселенцев (метеков) и рабов. {Последующие же} растянувшиеся на полстолетия греко-персидские войны подтвердили жизнеспособность новой греч. цивилизации и обеспечили ей всемирно-историч. успех. …Благодаря успешным войнам выросла экономика греч. городов, которая теперь окончательно перешла на античный путь развития за счёт массового использования обращённых в рабство чужеземцев. Наводнение городов военнопленными рабами привело к внедрению рабского труда во все сферы социальной жизни. Именно рабство стало тем фундаментом, на котором выросло здание античного гражд. общества. Благодаря рабству значит. часть свободных людей в греч. городах получила возможность жить, не обременяя себя физическим, производительным трудом, а наличие материально обеспеченного досуга стало основанием для развития высокой гуманитарной культуры» [13].

-- Краткое резюме --

1. Естественный демографический рост в АСП-обществе, как внутренне конкурентном, сопровождается имущественной дифференциализацией (что и является проявлением его и внутренней конкурентности, несмотря на то, что оная извне служит предшествующей консолидации АСП-обществ).

2. Подтверждением демографическому росту в Др. Греции является та же Великая греческая колонизация.

3. Последняя, однако, не избавила от социального конфликта, обусловленного указанным в п. 1; предотвратить который взялся Солон.

4. Он консолидирует афинское общество, переучреждая его как в целом характеризуемое нами среднеклассовое эксплуататорское. Это не означает снятия в нём неравенства, но акцентирует на том, что оное образуется в той или иной степени для его членов — за счёт чужого, эксплуатируемого труда несвободных, рабов-чужеземцев, последнее что немаловажно, акцентируем.

Примечания

1. «Сам Маркс, как и другие образованные европейцы середины XIX в., был убежден, что Греция и Рим были первыми подлинными классовыми обществами…», — писал, напр., проф. Дж. Блаут.

2. То, что Маркс признавал наличие АСП в Европе до Античности, указывает д-р ист. наук Л. Б. Алаев https://culturolog.ru/content/view/4112/13/

3. https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-poezii-solona

4. https://cyberleninka.ru/article/n/formatsii-i-tsivilizatsii-18

5. https://mskolov.livejournal.com/206251.html

6. https://mskolov.livejournal.com/166242.html

7. https://www.pravenc.ru/text/180431.html

8. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/batur/05.php http://www.bibliotekar.ru/2-8-26-istoriya-gosudarstva-i-prava/26.htm

9. https://www.academia.edu/1070985/Гущин_В_Р_Цензовая_реформа_Солона_и_кризис_в_Аттике_на_рубеже_VII_VI_вв_до_н_э_Solons_Census_Reform_and_the_Crisis_in_Attica_in_the_Late_VII_and_Early_VI_Centuries_B_C_

10. «Рабство… создало условия для расцвета культуры древнего мира», — признавал Энгельс в «Анти-Дюринге». Однако рабство существовало и до древнего мира (Античности), и вне его. Помимо одного эффективного рабовладельчества, непременно следует отдать должное и восхитительному усилию древнегреческой мысли, сумевшей достичь своих известных высот, и только вместе с тем обеспечившей "греческое чудо".

11. http://www.sno.pro1.ru/lib/shishova_rannee_zakonodatelstvo/2.htm

12. http://rushist.com/index.php/greece-rome/1891-reformy-solona

13. https://bigenc.ru/world_history/text/2378423

|

|

Без заголовка |

Камень в японской традиции

Штейнер Е. С. Живой камень: от природы к культуре / Отв. ред. и сост. Л. О. Зайонц. Ж67 — М.: Институт мировой культуры МГУ, 2015

https://gardenmodern.ru/kamen-v-yaponskoj-tradicii/

|

|

Грустный юбилей |

Последним (на всякий случай скажем - на сегодня) человеком, стоявшим на поверхности Луны, был Юджин Сернан (Чернян, сын словака и чешки).

Юджин Сернан, последний селенит.

Юджин Сернан, последний селенит.И вот уже полвека Луна такая же безлюдная, какой была миллионы лет, пока туда не прибыл Нейл Армстронг со своим маленьким шагом (так себе шажок для человечества оказался по факту).

"А на Луне, на Луне

На голубом валуне

Лунные люди смотрят, глаз не сводят,

Как над Луной, над Луной

Шар голубой, шар земной

Очень красиво всходит и заходит".

пелось в одной старой песне.

Увы, смотреть на это уже полвека некому.

|

Метки: США 1970-e |

Злой король и добрые сказочники |

Злой король Эрнст Август и "геттингенская семёрка" (братья Гримм - в верхнем ряду)

Злой король Эрнст Август и "геттингенская семёрка" (братья Гримм - в верхнем ряду)Дело было в существовавшем тогда на севере Германии Ганноверском королевстве, в университетском городе Гёттинген, где жили тогда братья, состоя профессорами и библиотекарями в знаменитом Гёттингенском университете. Как мы все наверняка помним, с начала XVIII века правители (курфюрсты, а после Наполеоновских войн - короли) Ганновера одновременно являлись королями Великобритании, обретаясь по большей части в Лондоне. Так, правивший двумя государствами в 1830-1830 гг. добрый король Вильгельм IV 26 сентября 1833 года утвердил подготовленную профессором всё того же Геттингенского университета Фридрихом-Кристофом Дальманом конституцию ("Основной государственный закон") Ганноверского королевства, вполне себе "вестминстерскую" - с двухпалатным парламентом, с допуском депутатов от крестьян и горожан в его нижнюю палату, ответственностью министров перед ним и контролем его над государственным бюджетом. Но вскоре после этого, 20 июня 1837 года король Вильгельм скончался. На островах ему наследовала знаменитая в будущем королева Виктория, а в Ганновере, согласно его престолонаследным правилам (закреплённым и в статье 11 вышеупомянутой конституции) престол передавался по мужской линии. В результате ганноверский престол достался младшему брату Вильгельма, 66-летнему герцогу Эрнсту Августу Камберлендскому.

Это был бравый военный, участник многих сражений Наполеоновских войн, включая знаменитое Лейпцигское, после которого получил чин фельдмаршала - но при этом обладал тяжелым характером и пользовался весьма скверной репутацией. Во первых это был совершенно упоротый реакционер, отчаянней всех сопротивлявшийся реформе британского парламента и другим прогрессивным мерам. Во-вторых его личная жизнь была весьма беспорядочной и порождавшей немало слухов: так, когда в 1810 году его слуга Джозеф Селлис был найден в своей каморке с перерезанным горлом (следствие пришло к выводу, что это было самоубийство), молва тут же раструбила, что его зарезал сам герцог, так как был любовником то ли жены Селлиса, то ли самого Селлиса, и приревновал кого-то из них к другому (другой). Были и более экстравагантные слухи - например, что он был любовником своей сестры принцессы Софии, у которой якобы даже был от него сын. Года не проходило, чтобы какая-нибудь женщина, от жены лорда, у которого он гостил, до жены конюха другого лорда, у которого он тоже гостил, не обвинила бы герцога в харрасменте, королева обвинила его, что он самочинно занял её конюшни, после чего его с его лошадьми пришлось со скандалом оттуда выставлять, и т.д. и и т.п Короче, когда герцог отбыл в Ганновер, британцы определённо вздохнули с облегчением. Ганноверцы этому были не столь рады - они надеялись, что королем станет еще один брат Вильгельма, герцог Адольф Фредерик Кембриджский, много лет исполнявший должность их наместника - но тот против старшего брата не пошел, а собрал чемоданы и отбыл в Англию.

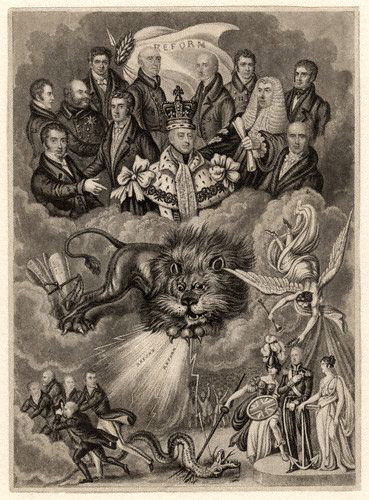

Английская карикатура времен борьбы за 1-ю реформу: британский лев рычит на врогов свободы и прогресса (Эрнст Август второй из убегающих)

Английская карикатура времен борьбы за 1-ю реформу: британский лев рычит на врогов свободы и прогресса (Эрнст Август второй из убегающих)Прибыв на место, новоиспеченный король Ганновера (и единственный его "сепаратный" король, умерший в этом звании) взялся за закручивание гаек. Ввведенная братом конституция пришлась ему не по вкусу - прежде всего из-за упомянутого положения о контроле парламента над королевскими доходами - и уже 1 ноября 1837 года Эрнст Август издал указ, объявляющий её недействительной.

Профессор Дальман был возмущен таким бесцеремонным попранием своего детища - оплота законности королевства и прав его граждан. Он составил письменный протест против беззаконного акта короля, доказывая, что не только по ганноверским законам, но и по общему закону Германского союза, утверждённому заключительным актом Венского конгресса, конституции германских княжеств могли меняться только конституционным путем. Под составленным им документом подписались еще шесть профессоров этого университета, включая наших братьев-сказочников - они и образовали "геттингенскую семерку". Протест был опубликован в университетской типографии, студенты принялись его повсеместно распространять.

"Ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники!" - должно быть голосом артиста Садальского в роли пластилинового дворника сказал Эрнст Август, ознакомившись с этим документом. Во-первых, он вызвал чиновников магистрата Геттингена и спросил, что думают жители Геттингена насчет возможных студенческих волнений в их городе по этому поводу. Чиновники ответили, что жители плохо на это смотрят. "Ну вот видите, - обратился он уже к начальству университета, - самое время проявить твёрдость к деструктивным элементам". Начальство взяло под козырёк - семеро профессоров-подписантов были вызваны в университетский суд, который постановил всех их уволить, после чего троим из них, включая старшего из наших братьев Якоба, не являвшимся ганноверскими подданными, было предписано в трёхдневный срок покинуть территорию королевства. Остальные, впрочем, тоже сочли за благо последовать за ними.

Международная общественность выразила своё возмущение, дело об отмене ганноверской конституции рассматривалось в союзном совете Германского союза, но большинство князей заняли сторону Эрнста Августа. В британский парламент был внесен законопроект о лишении Эрнста Августа прав наследования британского престола, которыми он обладал в случае гибели бездетной тогда королевы Виктории, но не был принят (впрочем, он оказался излишним, хотя Эрнст Август был близок к британской короне после покушения в 1840 году на племянницу, впервые тогда беременную, предпринятого неким Эдвардом Оксфордом).

Братьев Гримм Гримм после двух лет скитаний по Германии приютит в Берлине прусский король Фридрих Вильгельм IV, предоставив им профессорские должности при Берлинском университете. Старший Якоб позже примет некоторое участие в бурных событиях "весны народов" 1848 года, но в общем и целом братья больше сосредоточатся на академической деятельности.

Памятник королю Эрнсту Августу на центральной площади Ганновера (его имени) и "геттингенской семёрке" рядом с парламентом немецкой земли Нижняя Саксония там же в Ганновере

Памятник королю Эрнсту Августу на центральной площади Ганновера (его имени) и "геттингенской семёрке" рядом с парламентом немецкой земли Нижняя Саксония там же в ГанновереА Эрнст Август процарствует в Ганновере до своей смерти в 1851 году и оставит королевство в довольно приличном состоянии. Но после этого оно просуществует только 15 лет, затем будет захвачено Пруссией.

|

Метки: 19 век Германия Британия |

БАЙКИ СУДОПЛАТОВА. "Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ..." |

Некоторые эпизоды тайной войны, включенные в книгу Судоплатова не выдерживают никакой критики и находятся вообще за пределами здравого смысла. Определенным извинением авторам этого эпоса может служить лишь сама атмосфера девяностых годов прошлого столетия, в которой имели хождение самые бредовые сюжеты и самые завиральные идеи. Один из таких эпизодов посвящен так называемой радиоигре «Престол». Суть этой радиогры сводилась во внедрении в разведывательную сеть абвера советского агента Александра Демьянова.

«Демьянов принадлежал к знатному роду: его прадед Галоватый был первым атаманом кубанского казачества, а отец, офицер царской армии, пал смертью храбрых (о как!) в 1915 году. Дядя Демьянова, младший брат его отца, был начальником контрразведки белогвардейцев на Северном Кавказе.

В 1929 году ГПУ Ленинграда по доносу его друга Терновского арестовало Александра за незаконное хранение оружия и антисоветскую пропаганду. На самом деле пистолет был подброшен. (Однако!) В результате проведенной акции Александр был принужден к негласному сотрудничеству с ГПУ. Благодаря происхождению его нацелили на разработку связей оставшихся в СССР дворян с зарубежной белой эмиграцией и пресечение терактов. Кстати, в 1927 году Александр был свидетелем взрыва Дома политпросвещения белыми террористами в Ленинграде. (Интересно, чего он там околачивался). Александр стал работать на нас, используя семейные связи. (Очевидно с дядей, начальником белой контрразведки).

В декабре 1941 года под оперативным псевдонимом «Гейне» Демьянов перешел линию фронта в качестве эмиссара антисоветской и пронемецкой организации Союз меча и орала «Престол». Абвером ему был присвоен псевдоним «Макс». После подготовки в абверовской разведшколе, «Гейне — Макс» в феврале 1942 года был сброшен с парашютом на советскую территорию и занялся дезинформацией своих абверовских хозяев.

Дезинформация, передаваемая «Гейне»-«Максом», готовилась в Оперативном управлении нашего Генштаба при участии одного из его руководителей, Штеменко, затем визировалась в Разведуправлении Генштаба и передавалась в НКВД, чтобы обеспечить ее получение убедительными обстоятельствами».

То есть руководство Вооруженных Сил измышляло дезинформацию самостоятельно, затем визировало в ГРУ Генштаба, а Судоплатову передавало лишь для обеспечения передачи немцам.

Теперь внимание: «По замыслу Штеменко, важные операции Красной Армии действительно осуществлялись в 1942–1943 годах там, где их «предсказывал» дня немцев «Гейне»-«Макс», но они имели отвлекающее, вспомогательное значение».

Ну, вообще-то Штеменко стал начальником оперативного управления Генштаба только с мая 1943 года. До этого он свои «замыслы» относительно выдачи немцам планов «важных операций Красной армии, имеющих вспомогательное значение» должен был предварительно докладывать своему непосредственному руководителю — А.М. Василевскому, будущему маршалу и министру Вооруженных Сил СССР, главнокомандующему силами Советской Армии в войне с Японией. Но втягивать столь заслуженного полководца в темные истории со сдачей абверу информации о предстоящих операциях РККА авторы мемуаров Судоплатова видимо просто не решились. Штеменко, так Штеменко.

После войны Штеменко постоянно снимали с должностей, понижали в звании, потом снова повышали, словом он был тёмной лошадкой. В октябре 1957 года Штеменко предупредил находившегося в командировке в Югославии министра обороны маршала Жукова о готовящемся его смещении: видимо, игры с абвером выработали в нём определенные склонности и привычки. В своих воспоминаниях «Генеральный штаб в годы войны» он как-то упустил то обстоятельство, что по его замыслам «важные операции Красной Армии действительно осуществлялись в 1942–1943 годах там, где их предсказывал дня немцев «Гейне»-«Макс».

«Дезинформация порой имела стратегическое значение. Так, 4 ноября 1942 года «Гейне»-«Макс» сообщил, что Красная Армия нанесет немцам удар 15 ноября не под Сталинградом, а на Северном Кавказе и под Ржевом. Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окружение группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью.

Не подозревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену – в наступлении под Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его командованием. В своих мемуарах он признает, что исход этой наступательной операции был неудовлетворительным. Но он так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении на ржевском направлении, поэтому бросили туда такое количество войск».

Да уж... «Я убит подо Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налёте».

Оцените конфигурацию этой радиоигры. Согласно версии авторов воспоминаний Павла Судоплатова Ржевско-Вяземская операция Красной Армии готовилась вполне всерьёз. Жукову не ставилась задача нанести отвлекающий удар, обмануть командование вермахта и оттянуть его силы от Сталинграда. Красную Армию бросили в наступление под Ржевом в полную силу, поставив ей вполне реальную задачу прорыва немецкого фронта. Операция развивалась крайне драматично, советские войска потеряли четверть личного состава и, в целом, успеха не достигли.

И почему же? А потому, что «Гейне», он же «Макс», он же Александр Демьянов «по замыслу Штеменко» сообщил немцам о готовящемся наступлении Краской Армии именно в то время и в том месте, когда оно произошло. Немцы сумели подготовиться, подтянуть силы, сосредоточить их и отразить удар. А без посреднических усилий «Гейне -Макса» они, не приведи Господь, могли не сдюжить, обратившись в бегство. В таком случае и окружение Паулюса под Сталинградом не было бы для немцев полной неожиданностью...

Почему бы, хочется спросить, было не поставить Жукову задачу на нанесение отвлекающего удара? Или хотя бы не предупредить его о том, что по замыслу Штеменко и указанию Судоплатова правнук атамана Кубанского казачества товарищ Демьянов известил абвер о планах наступления РККА в этом районе? Уж наверное товарищ Жуков имел уровень доступа к секретной информации не меньший, чем Штеменко, Судоплатов, «Гейне» и «Макс» вместе взятые. И уж наверное товарищ Жуков сумел бы имитировать наступательный удар подведомственных войск, стараясь именно отвлечь вермахт от Сталинграда, не погубив при этом четверть своей армии.

Изложенные в книги факты заставляют задать вопрос: а какие ещё важные операции Красной Армии, имеющие вспомогательное значение, по замыслам товарища Штеменко правнук предводителя дворянства товарищ Демьянов раскрыл абверу? Возможно Харьковскую операцию мая 1942 года? Или Любянскую наступательную операцию Второй ударной армии генерала Власова?

Издевательская выдумка о том, что командование РККА и руководство советской разведки вот так, походя, положили в землю сотни тысяч советских солдат, выдав немцам планы проведения реальной (повторюсь!), а не отвлекающей наступательной операции, лично для меня была первым звоночком. Звоночком, побудившим перечитать это творение безымянных сотрудников госбезопасности с критических позиций.

Вот с этих позиций я его и перечитываю.

|

|

БАЙКИ СУДОПЛАТОВА. УБИЙСТВО КОНОВАЛЬЦА |

Есть такая интересная книга: «Тайны спецопераций. Лубянка и Кремль». Впрочем, разные издания этой книги выходили под разными названиями. Кроме того, эту книгу часто шинкуют на несколько частей, который продают отдельно. Считается, что автором этой книги является сам Павел Судоплатов, известный, в том числе и по ней, сталинский диверсант. Но это вряд ли. Книга эта на русском языке вышла в 1996 году, когда самому Судоплатову было уже восемьдесят девять лет. Примечательно, что за два года до русского издания книга вышла на английском и немецком языках. Имел ли сам Павел Судоплатов хоть какое-то отношение к написанию этой книги- большой вопрос. Здесь я хотел бы остановиться на эпизоде, в котором Судоплатову приписывают убийство Коновальца, одного из влиятельнейших лидеров украинских националистов.

Давайте немного почитаем выдержки из самой книги. Всё хорошее в те времена начиналось в кабинете товарища Сталина. «Сталин попросил Петровского высказаться. Тот торжественно объявил, что на Украине Коновалец заочно приговорен к смертной казни за тягчайшие преступления против украинского пролетариата: он отдал приказ и лично руководил казнью революционных рабочих киевского «Арсенала» в январе 1918 года.

Сталин, перебив его, сказал:

– Это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть. – Тут же он обратился ко мне с вопросом: – А каковы вкусы, слабости и привязанности Коновальца? Постарайтесь их использовать.

– Коновалец очень любит шоколадные конфеты, – ответил я, добавив, что, куда бы мы с ним ни ездили, он везде первым делом покупал шикарную коробку конфет.

– Обдумайте это, – предложил Сталин».

Здесь мы видим типичнейший рояль в кустах. Товарищ Сталин лично придумал план устранения злейшего врага советской Украины, дав мудрое и своевременное указание Павлу Судоплатову воспользоваться слабостью Коновальца к шоколадным конфетам. Вот что значит опыт работы в подполье!

Обратите также внимание, что товарищ Сталин пригласил на обсуждение практических планов политического убийства бывшего председателя ВЦИК Украины, а на момент проведения этого совещания - заместителя директора Музея Революции товарища Петровского. Этот музейный экспонат и сообщил Судоплатову о суровом приговоре украинского пролетариата. Ну не мило ли?!

Судоплатов, естественно, исполнил приговор пролетарской юстиции в соответствии с мудрыми указаниями вождя.

«Прежде чем сойти на берег в Роттердаме, я сказал капитану, который получил инструкции выполнять все мои распоряжения, что если не вернусь на судно к четырем часам дня, ему надлежит отплыть без меня. Тимашков, изготовитель взрывного устройства, сопровождал меня в этой поездке и за десять минут до моего ухода с судна зарядил его. Взрывное устройство было изготовлено в виде коробки конфет. Взрыв должен был произойти ровно через полчаса после изменения положения коробки из вертикального в горизонтальное. Мне надлежало держать коробку в первом положении в большом внутреннем кармане своего пиджака. Предполагалось, что я передам этот «подарок» Коновальцу и покину помещение до того, как мина сработает.

23 мая 1938 года после прошедшего дождя погода была теплой и солнечной. Время без десяти двенадцать. Прогуливаясь по переулку возле ресторана «Атланта», я увидел сидящего за столиком у окна Коновальца, ожидавшего моего прихода. На сей раз он был один. Я вошел в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного разговора мы условились снова встретиться в центре Роттердама в 17.00. Я вручил ему подарок, коробку шоколадных конфет, и сказал, что мне сейчас надо возвращаться на судно. Помню, как, выйдя из ресторана, свернул направо на боковую улочку, по обе стороны которой располагались многочисленные магазины. В первом же из них, торговавшем мужской одеждой, я купил шляпу и светлый плащ. Выходя из магазина, я услышал звук, напоминавший хлопок лопнувшей шины».

Что здесь забавного? Забавно то, что миной, которую Судоплатов смог спрятать во внутреннем кармане пиджака, разворотило витрину кафе, а Коновальца выбросило на мостовую, перекинув взрывной волной сквозь разбитую витрину и тротуар. Вот лежит его тело, накрытое какой-то рогожкой:

Давайте вспомним, какой миной убивали Гитлера. Во внутренний карман она не помещалась, Штауффенберг спрятал её в портфеле. Для приведения мины в боевое положение, Штауффенбергу пришлось плоскогубцами перекусывать ампулу с кислотой, которая должна была разъесть проволочку, удерживающую боёк взрывного механизма. А в случае с Коновальцем нам рассказывают о мине размером с шоколадку, взрывающуюся волшебным образом от изменения наклона. Эффект же от взрыва примерно такой же, как и от мины, рванувшей в ставке Гитлера. Ну вот что бы Штауффенбергу не набить свой портфель такими шоколадками, которые бы разнесли бункер бесноватого фюрера на молекулы? Нет же, ему пришлось возиться с крайне неудобными, громоздкими механизмами, в результате он не смог запустить часовой механизм второй мины и взрыв получился слабее, чем рассчитывали заговорщики.

Какой можно сделать из этого вывод? Книгу писали в гораздо более поздний период, в эпоху пластида и электронных часовых механизмов, и для читателя конца прошлого века эпизод выглядит вполне правдоподобно. Но нам ясно, что это туфта. Кто убил Коновальца миной, вмонтированной в столик кафе заранее, сказать трудно. Кого именно «отмазывали» авторы воспоминаний Судоплатова — тоже. Но абсолютно очевидно, что Павел Анатольевич к этому теракту прямого отношения не имел, контролируя сам процесс покушения со стороны в качестве наблюдателя. В лучшем случае.

|

|

75 лет назад. Охота на ведьм в США: Уолдорфское заявление и первый "чёрный список Голливуда" |

"Члены Ассоциации кинопродюсеров осуждают действия 10 голливудских мужчин, которых Палата представителей осудила за неуважение . Мы не хотим подвергать сомнению их законные права, но их действия оказали медвежью услугу их работодателям и подорвали их полезность для отрасли.

Мы немедленно уволим и уволим без компенсации тех, кто работает у нас, и мы не будем снова нанимать ни одного из 10 до тех пор, пока он не будет оправдан или не очистится от неуважения и не заявит под присягой, что он не коммунист .

Что касается более широкого вопроса о предполагаемых подрывных и нелояльных элементах в Голливуде, наши члены также готовы принять позитивные меры.

Мы не будем сознательно нанимать коммуниста или члена какой-либо партии или группы, которые выступают за свержение правительства США силой или какими-либо незаконными или неконституционными методами.

Проводя эту политику, мы не собираемся поддаваться истерии или запугиванию из какого бы то ни было источника. Мы откровенно признаем, что такая политика сопряжена с опасностью и риском. Есть опасность причинить вред невинным людям. Есть риск создать атмосферу страха. Творческая работа в лучшем виде не может осуществляться в атмосфере страха. Мы будем защищаться от этой опасности, этого риска, этого страха.

С этой целью мы пригласим голливудские гильдии талантов для совместной работы по устранению любых подрывных действий: для защиты невиновных; и защищать свободу слова и свободный экран везде, где им угрожают.

Отсутствие национальной политики, установленной Конгрессом, в отношении использования коммунистов в частной промышленности делает нашу задачу трудной. У нас нация законов. Мы просим Конгресс принять закон, помогающий американской промышленности избавиться от подрывных и нелояльных элементов.

На экране не появилось ничего подрывного или антиамериканского, и никакие голливудские расследования не могут затмить патриотические заслуги 30 000 лояльных американцев, работающих в Голливуде, которые оказали нашему правительству неоценимую помощь войне и миру".

Среди подписавших:

Луис Майер, руководитель "Metro-Goldwyn-Mayer"

Гарри Кон, президент "Columbia Pictures"

Спирос Скурас, член правления "20th Century Fox"

Барни Балабан, президент "Paramount Pictures"

Альберт Уорнер, руководитель "Warner Bros."

Уильям Гетц, руководитель производства "Universal Pictures"

Эрик Джонсон, президент Американской киноассоциации

и другие официальные голливудские лица, всего 48 человек.

З.Ы. Широко известна история включенного в черный список писателя и сценариста Далтона Трамбо: будучи под санкциями (и даже некоторое время проведя в тюрьме за неуважение к Конгрессу США - как он позже скажет: "Всё правильно, я его действительно не уважал") он напишет сценарий к знаменитой комедии "Римские каникулы". Сценарий будет отмечен "Оскаром", который первоначально получит Ян Маклеллан Хантер, чье имя будет указано в титрах вместо Трамбо, но в 1993 году, уже после смерти Трамбо, "Оскара" перевручат его вдове (впрочем, Трамбо при жизни успеет вернуться в Голливуд и написать сценарии к многим известным фильмам, например к кубриковскому "Спартаку").

|

Метки: 1940-e США |

К вопросу о некоторых особенностях тактического искусства Амира Тимура |

В статье рассмотрены особенности тактики армии Амира Тимура, а также их влияние на развитие военного искусства мусульманского Востока. Установлено, что Тимуру удалось эффективно использовать мобилизационный потенциал своего государства. Из оседлого населения Хорасана и Мавераннахра были созданы подразделения пеших лучников, обученных сражаться под прикрытием больших станковых щитов-чапаров. В свою очередь, лояльные племена кочевников исправно поставляли в войска Тимура кавалерийские подразделения. Основой боевого построения был тактический «каркас» из усиленных канбулов, мощного авангарда и резерва, составленного из отборных воинов. Такой боевой порядок позволял эффективно противостоять охватам и фронтальным атакам противника. Кроме того, данное боевое построение было приспособлено и для быстрого перехода от обороны к массированной контратаке, проводимой силами авангарда и канбулов, выдвинутых в сторону противника. Уязвимость ослабленных фланговых корпусов частично компенсировалась за счет применения стрелковых пехотных подразделений, к которым присоединялись спешенные конные лучники. Концентрированный лучной удар, как правило, останавливал атаку противника и создавал условия для перехода в контрнаступление. Важную роль играла организационно-тактическая автономность корпусов-кулов, которые могли самостоятельно вести бой даже в условиях прорыва фронта и окружения. Спешившись и прикрывшись щитами, воины атакованного корпуса могли продержаться до подхода деблокирующего отряда. Мобильный резерв, находящийся под личным командованием Тимура, мог быть использован как для отражения вражеской атаки, так и для усиления наступающего прорыва войск.

|

|

100 лет, как Российский Дальний Восток - непрерывно российский. |

Из постановления Народного собрания Дальневосточной республики о самороспуске, восстановлении Советской власти на Дальнем Востоке и воссоединении с РСФСР

13 ноября 1922 г.

В согласии с непреклонной волей всего трудового населения

Дальнего Востока, в согласии с решениями, вынесенными на

собраниях и сходах рабочих и крестьян, в согласии с теми наказами,

которые нам дали наши избиратели, мы, представители рабочих и

крестьян всего Дальнего Востока, постановляем:

1. Народное собрание Дальневосточной республики объявить

распущенным.

2. На всем русском Дальнем Востоке объявить власть Советов.

3. Демократическую конституцию Дальневосточной республики

и ее законы объявить отмененными.

4. Просить ВЦИК и съезд Советов России присоединить Дальний

Восток к единой Российской Социалистической Советской

Республике, распространив на Дальний Восток действие советской

конституции и советских законов.

5. Создать Дальневосточный революционный комитет, которому

передать всю полноту власти и поручить провести в жизнь

объединение Дальнего Востока с Советской Россией

и установление повсеместнов нашем крае власти Советов.

Народное собрание ДВР

ВЦИК РСФСР эту просьбу удовлетворил, издав 100 лет назад Декрет от 15 ноября 1922 года "Об объединении РСФСР с Дальне-Восточной Республикой":

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принимает к сведению постановление Народною Собрания Дальне-Восточном Республики о самороспуске, об установлении на территории Дальнего Востока власти советов и о присоединении Дальневосточной Республики к Советской России.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета с радостью выслушал сообщение об этом единодушном желании трудящихся масс дальне-восточной окраины России, освобожденных, наконец, от гнёта белогвардейцев и иностранных империалистов.

Объявляя Дальне-Восточную Республику в теперешних ее пределах, включая оккупированную иностранными войсками зону, нераздельной частью Р.С.Ф.С.Р., Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета утверждает организовавшийся на Дальнем Востоке революционный комитет в составе председателя — т. Кобозева и членов: т.т. Якова Давыдовича Янсона, Николая Афанасьевича Кубяк, Иеронима Петровича Убаревича, Гавриила Никитича Корнеева, Николая Михайловича Матвеева, Павла Петровича Постышева.

Председатель ВЦИК М. Калинин

Секретарь ВЦИК М. Енукидзе

Жителей Российского Дальнего Востока - с юбилеем!

|

Метки: Гражданская война в России 1920-e |

Генезис эксплуатации |

Эксплуатация: генезис

И здесь мы вплотную подошли к раскрытию нами одного из самых важных, и что особо примечательно — доныне понимающегося неверно, момента в человеческой истории. Что же подталкивает одних людей — выступить эксплуататорами по отношению к другим, себе подобным!? Подчиняя эффективно тех труд!.. Но какие же именно обстоятельства сопровождают возникновение эксплуатации?

Разберём потезисно, с самого начала.

1. Люди появляются в процессе эволюции из животных. Общество первоначальное у нас (просто как совокупность особей одного вида) потому же — как и в животной среде, естественно-природное конкурентное (что не отменяет группирования людей ведь, для лучшей конкурентоспособности; по отношению их групп друг к другу).

2. Феномен первобытного коммунизма, из-за уникального окончания глобального похолодания — наступил для переживших тот неблагоприятный период похолодания; что мы уже разобрали подробно в соотв. главе (см. главу «Первобытный коммунизм»).

3. По окончанию первобытного коммунизма — из-за естественного демографического роста, человечество вновь вверглось в конкурентное общество. Однако уже, подчеркнём, в кардинально иных природных обстоятельствах после окончания глобального похолодания!

4. Демографическое давление, и потому же неизбежно обостряющаяся конкуренция — рождают частную собственность. Первоначально «негативно» — как то, что одним приходится силою оберегать от других; обрекая так тех на погибель. Потому что даже необходимого начинает не хватать на всех (из-за перенаселения). (Разумеется, оное происходило первоначально лишь локально — а вокруг ведь уже люди и конкурентное общество, в пределах досягаемости… Собственно, то же самое являлось причиной предшествовавшей человеческой миграции по миру; самой по себе также являющейся подтверждением демографического давления.) /Позднейшее примечание: а организовать сразу коммунизм древним людям не позволяла недостаточная для того производительность труда их; в этом классики марксизма были правы./ {Прим.: Дж. Даймонд в своей кн. «Ружья, микробы и сталь» излагал это так: «…Отбирая и выращивая те немногие виды растений и животных, которые мы всё-таки можем потреблять в пищу, и в итоге создавая ситуацию, при которой они составляют не 0,1 %, а 90 % биомассы на единицу поверхности суши, мы получаем на эту единицу гораздо больше съедобных калорий. Как результат, единица площади способна прокормить примерно в десять-сто раз больше скотоводов и земледельцев, чем охотников-собирателей. Эта элементарная сила чисел стала первым из множества военных преимуществ, которым обзавелись производящие племена по сравнению со своими охотящимися и собирающими соседями». | Также существует предположение С. Боулса, что указываемая мною «приватизация» и поспособствовала последующей неолитической революции («отжимая» себе землю в ЧС, у людей вместе с тем возникала заинтересованность в умножении её ресурсов) [*]. К самому последнему можно упомянуть, по А. М. Никулину: «…Дж. С. Скотт признаёт, что отчасти ответ на этот вопрос был дан в работах знаменитого датского экономиста Эстер Босеруп. Она поясняет, что со временем численность населения земли возрастала, требуя извлечения из окружающей среды большего количества ресурсов через соответствующий переход от экстенсивных охоты и собирательства к интенсивным земледелию и скотоводству. Впрочем, повсеместно этот переход был затяжным и прерывистым. Например, первые зерновые культуры были одомашнены около 10 тысяч лет назад, но в большинстве регионов человечеству потребовалось ещё несколько тысячелетий для организации систематического высаживания зерновых в обработанную почву» [**].}

5. Указанное в предыд. пункте также рождает и угнетение — первоначально тоже «негативно». Как уже было сказано, как обречение кого-то на погибель — в условиях начала нехватки всего на всех, даже необходимого. Потому рабство первоначально исторически и было патриархальным: угнетению подвергались те, кому предстояло погибнуть первыми в случае ухудшения обстоятельств.

6. И вот уже далее рождается рабство как позитивная частная собственность — «действительная» или «производительная», я так её ещё именую. Как организация принуждения кого-то кем-то к труду, для получения выгодоприобретателями чего конкурентных преимуществ (общество-то конкурентное! И сохранится им таковым и став классовым, что немаловажно).

7. И рабство в указанный момент — это социальный прогресс и для рабов. Потому что вместо прежнего обречения на гибель, их начинают принуждать к труду. (Что признавалось и МиЭ, повторимся: «…Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась основная масса рабов, оставлялись теперь, по крайней мере, в живых, между тем как прежде их убивали…».)

8. Почему же именно принуждать приходилось к труду? Да потому что сами рабы, естественно, не горят желанием работать лишь больше и больше для увеличения конкурентоспособности эксплуататоров: к организации же подневольного труда именно таким образом последних побуждает междоусобная конкуренция!

9. Из-за той всё той же конкуренции эксплуататорское общество склонно к своему расширению — на тех, кто ещё в него не вовлечён…

|

|

100 лет назад на Дальнем Востоке |

А 100 лет назад, 2 ноября 1922 года на Дальнем Востоке генерал Дитерихс и остатки его "Земской рати" ушли через пограничный порт Посьет в Китай, где были интернированы. В тот же день отдал приказ об эвакуации из Петропавловска-Камчатского в Японию начальник Камчатки, назначенный туда месяцем раньше Дитерихсом, генерал-майор Иванов-Мумжиев. 6 ноября Петропавловск-Камчатский займут красные.

"Правитель Приамурского Края и Воевода Земской Рати после отплытия из Владивостока присоединился к войскам в Посьете. Здесь же корабли Сибирской флотилии, высадив на берег часть военных, отправились далее, в корейский порт Гензан, а затем в Шанхай и на Филиппины. Дитерихс и прибывший на границу ген. Лохвицкий договорились с администрацией китайского города Хунчуна о том, что войска переходят на положение беженцев и, пересекая границу, полностью разоружаются. 31 октября 1922 г., ведя редкую перестрелку с красными разъездами, части Земской Рати оставили небольшой пограничный городок Ново-Киевск (последний перед границей). Рано утром 2 ноября 1922 г. (почти через пять лет после начала Белого движения в России), по только что выпавшему снегу, Михаил Константинович Дитерихс вместе со Штабом Рати первыми перешли границу. 3 ноября 1922 г. последние белые ратники отступили в Китай (всего за границу из Владивостока и через Посьет ушло около 20 тысяч человек)[125].

Исход Белого движения в России проникнут мистической символикой. Буквально через несколько часов после перехода границы бойцами Земской Рати был спущен национальный флаг на другом конце Русского Приморья. В далеком Петропавловске-Камчатском генерал-майор Иванов-Мумжиев отдал приказ об оставлении Камчатки и эвакуации в Японию. Теперь в России действовали только Сибирская Добровольческая Дружина генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева, сражавшаяся в Якутском Крае до июня 1923 г., и казачий отряд войскового старшины Бологова, оставшийся под Никольск-Уссурийским.

Последняя страница гражданской войны закончилась…" ((отсюда))

|

Метки: Гражданская война в России 1920-e |

ЯКОБ ПЕТЕРС. ОПЕРАЦИЯ "Ы" |

Поведение взломщиков на улице Хаунсвич вызывает большие вопросы своей несуразностью. Итак, они собираются ограбить со взломом ювелирный магазин. При этом, взломщики хорошо ориентируются на местности: они точно знают, где нужно ломать заднюю стену, чтобы проникнуть внутрь, арендуют сразу два помещения позади магазина и пытаются арендовать и третье, чтоб уж наверняка. Допустим, место для взлома они подобрали путём личного наблюдения. Вошли в магазин, ориентируясь по вывеске, покрутились в торговом зале, прикинули, куда выходит задняя стена и на глазок прикинули место для взлома. А если бы промахнулись?

Криминальный опыт показывает, что взломщикам была нужна подводка. Ист-Энд был еврейским кварталом тогдашнего Лондона, вот кто-то из местных евреев и навёл банду на этот магазин. Со схемами на расположения лавки на местности и внутренним расположением хранилища. Без подводки на такие дела не ходят.

Допустим также, что взломщики рассчитывали войти сквозь пролом и очутиться в хранилище с сейфом. А что они собирались делать дальше? Вскрывать сейф на месте или вытащить его наружу? Очевидно, что сейф нужно было уволочь с собой, поскольку никаких гарантий его быстрого вскрытия на месте у взломщиков быть не могло. А уже от задней стены ювелирной лавки сейф следовало увезти, скажем на знаменитом лондонском кэбе, в какое-то укромное местечко и там уже спокойно раскурочить.

А зачем такие сложности? Ведь взломщики полезли не в банковское хранилище, а в магазин, даже можно сказать лавчонку. Днём все эти драгоценности открыто лежат на прилавках под стеклом. Раз уж ты такой крутой, что можешь, не моргнув глазом, застрелить пятерых полисменов, заходи в лавочку с чулком на голове, предъявляй волыну и бери, что хочешь. Конечно, в уголовном мире есть такая почетная профессия, как медвежатник. Эти люди принципиально не занимаются грабежами, берегут руки – свой рабочий инструмент. Но мы-то имеем дело с бандой, которая состояла из беспредельщиков, положивших при побеге нескольких полицейских.

При этом взломщики, якобы пошедшие на преступление от бедности своей, сумели разориться на аренду двух складских помещений и дорогостоящее оборудование для взлома.

Вначале считалось, что в сейфе ювелира находились драгоценности на сумму от 20 000 до 30 000 фунтов стерлингов. Сын Харриса однако позже заявил, что общая сумма составляла всего около 7 000 фунтов стерлингов. Видимо, разница заключалась между официально заявленной стоимостью ювелирных изделий и выявившейся впоследствии. А что это означает?

Это означает, что речь идёт о страховой афере. Сэмюэль Харрис застраховал свои побрякушки на 30 000 фунтов стерлингов и заказал кому-то из знакомых соплеменников поставить фейковое ограбление ради получения страхового возмещения. Этот кто-то, он же Макс Смоллер, он же Джо Леви, подрядил на дело знакомых еврейских жуликов, за счёт Харриса приобрёл оборудование для взлома и арендовал складские помещения. Словом, вспомните пресловутую «Операцию Ы» и всё поймёте. «Всё уже украдено до нас».

Кстати говоря, вздумай российское телевидение выпустить ремейк этой картины в условиях современности, оно бы и поставило некий аналог дела на улице Хаунсвич. Дарю идею, так сказать:)

Может сложиться впечатление, что констебль Пайпер, поднявший тревогу, ставшую причиной гибели трёх своих коллег, сыграл в этой трагикомедии роль Шурика. То есть сторожа-студента, случайно оказавшегося на месте предполагаемой постановки ограбления. Но позвольте мне и в этой случайности усомниться.

Пайпер, приняв сообщение о подозрительном шуме позади лавки Харриса отправился к предполагаемым нарушителям ночного покоя самостоятельно. Перекинувшись несколькими словами с одним из взломщиков и попавшись на глаза другому, видимо, стоящему «на стрёме» на заднем дворе, он удалился. Пайпер позднее пояснил, что происходившее показалось ему подозрительным, и он вызвал подмогу. Однако коллег в полицейском участке Бишопсгейта он о своих подозрениях не предупредил, и полисмены отправились к месту взлома, полагая, что речь идёт о банальном нарушении ночного покоя неурочными работами.

Поэтому полицейские вошли в здание совершенно спокойно, властно потребовали объяснить неурочное проведение работ и показать, что эти эмигранты делают на своём заднем дворе в спокойную лондонскую полночь. После чего со всех сторон в них полетели пули.

Почему Пайпер послал коллег на верную гибель? Нет нужды подозревать его в связях со злоумышленниками, которые и злоумышленниками-то были фейковыми, как и сам их злой умысел. Пайперу дали наводку на предстоящее ограбление, возможно и на аферу, замаскированную под ограбление. А уже через «грабителей» полиция рассчитывала прижать и самого Харриса, поскольку в интересах задержанных будет сразу же сдать нанимателя. Пайпер сходил на биржу, всё проверил, убедился, что «грабители» на месте и их можно брать. А у входа он говорил, скорее всего с информатором, заверившим Пайпера, что всё в порядке и дело на мази. Поэтому остальные участники взлома и не насторожились: полицейский информатор, говоривший с Пайпером, сообщников ни о чём не предупредил.

И поэтому-то к месту взлома и подтянулось целых 11 полисменов – вязать большую шайку – но не ожидающих сопротивления от мелких еврейских жуликов. Констебли отправились ловить разбегающуюся во все стороны шушеру, а не брать вооруженную и очень опасную банду.

Версия с «контролируемым ограблением», всех участников которого планировалось арестовать без каких-либо затруднений, объясняет и последующие действия высших чинов полиции. Для них было важно не допустить утечки информации о том, что в результате их халатности и непрофессионализма была устроена бойня полицейских на улице Хаунсвич и беспрецедентная осада на Сидней-стрит.

В то время, как рядовые лондонские «бобби», не имеющие понятия о всей сложности ситуации, рыли носами лондонские мостовые в поисках убийц их коллег, руководство полиции делало всё, чтобы замять дело. Например, единственным указанием, которое Уинстон Черчилль дал своим подчиненным при осаде на Сидней-стрит, заключалось в том, чтобы не входить в горящую квартиру с бандитами, пока там всё не обвалится.

А вот почему эти жулики открыли ураганную пальбу по полиции - это большой вопрос. Ведь встревоженные визитом Пайпера взломщики могли уйти сразу после его ухода, могли выставить дозорного и уйти задними дворами при виде приближения полицейского наряда, присланного из Бишопсгейта, могли уйти, услышав стук полицейских в дверь, попросту выйдя через заднюю дверь. Для того, чтобы скрыться с места преступления нашим фейковым взломщикам вовсе не обязательно было стрелять.

Над ним нам нужно ещё подумать.

|

|

ЯКОБ ПЕТЕРС. ВЕРШИНЫ ЛОНДОНСКОГО ДНА |

Поскольку мы завели речь о «Якове Христиановиче Петерсе», нелишним будет высказать несколько насущных соображений по поводу этого персонажа. Считается, что это латышский революционер, сын батрака, участвовавший в прибалтийском террористическом движении 1905 года, бежавший через Германию в Лондон и прочее. Первые достоверные данные о Петерсе появляются, однако, только в 1911-м году в полицейских протоколах Англии в связи с нашумевшим делом об «Осаде на Сидней-стрит». Сама же осада дома № 100 по улице Сидней-стрит в Лондоне была эпизодом дела об убийстве на улице Хаунсвич. Всё это дело в свою очередь приписывается латышским эмигрантам-террористам из организации «Пламя».

Итак, в начале декабря 1910 года мистер Макс Смоллер, действуя под именем Джозефа Леви, арендовал помещение № 11 на территории Exchange Buildings, примыкавшей к дому 119 по улице Хаундсвич. Неделей позже некто мистер Сваарс, латышский эмигрант, арендовал в том же здании помещение № 9. На самом деле компаньонам-злоумышленникам наиболее подходила расположенная между ними десятая локация, за задней стеной которой находился ювелирный магазин, принадлежавший Генри Сэмюэлю Харрису, однако арендовать её они не смогли.

Считалось, что в сейфе ювелира находились драгоценности на сумму от 20 000 до 30 000 фунтов стерлингов. Правда, сын Харриса позже заявил, что общая сумма составляла всего около 7 000 фунтов стерлингов. В течение следующих двух недель банда привезла различное необходимое оборудование, в том числе газовый шланг длиной 60 футов (18 м), баллон со сжатым газом и набор инструментов, в том числе сверла с алмазными наконечниками.

16 декабря 1910 года, работая с небольшого заднего двора биржи, банда начала пробивать заднюю стену магазина. В тот вечер, возвращаясь в свой дом на Хаундсдич, 120, сосед Харриса Макс Вейл услышал странные звуки, доносящиеся с территории его соседа. Неподалеку от своего дома Вейл встретил полицейского-констебля Пайпера и сообщил ему о подозрительном шуме. Пайпер проверил дома 118 и 121 Хаундсдич, где он тоже смог Услышать этот подозрительный шум. В 11 часов вечера он постучал в дверь № 11, единственного помещения, где горел свет. Дверь чуть приоткрыл мужчина довольно нелюбезного вида, и у Пайпера сразу же возникли подозрения. Чтобы не беспокоить мужчину, Пайпер спросила его дома ли его жена. Мужчина ответил на ломаном английском, что ее нет дома, и полицейский сказал, что вернется позже.

Позднее Пайпер сообщил, что, когда он покидал здание биржи, чтобы вернуться в Хаундсдич, он увидел человека, который подозрительно вел себя в тени тупика. Когда полицейский подошел к нему, мужчина ушел. Позже Пайпер описал его как человека ростом примерно 5 футов 7 дюймов (1,70 м), бледного и светловолосого. Когда Пайпер добрался до Хаундсдича, он увидел двух полицейских из соседних участков - констеблей Вудхэмса и Уолтера Чоута, которые наблюдали за 120 зданиями Хаундсдича и 11 зданиями биржи, в то время как Пайпер пошла в ближайший полицейский участок Бишопсгейта, чтобы сообщить об этом. К 11:30 на месте происшествия собрались семь полицейских в форме и двое в штатском, каждый из которых был вооружен деревянной дубинкой. Сержант Роберт Бентли из полицейского участка Бишопсгейт постучал в номер 11, не зная, что Пайпер уже сделалл это, что насторожило банду.

Дверь открыл, как выяснилось в последствии, Георг Гардштейн, который не ничего ответил, когда Бентли спросил, работает ли там кто-нибудь. Бентли попросил его привести кого-нибудь, кто говорит по-английски. Гардштейн оставил дверь полузакрытой и исчез внутри. Бентли вошел в холл с сержантом Брайантом и констеблем Вудхэмсом. При этом полисмены заметили, что кто-то наблюдает за ними с лестницы. Полиция спросила мужчину, могут ли они войти в заднюю часть дома, и он согласился. Когда Бентли двинулся вперед, задняя дверь открылась, и один из банды вышел, стреляя при этом из пистолета, мужчина на лестнице тоже начал стрелять. Бентли был ранен в плечо и шею — вторая пуля перерезала ему позвоночник. Брайант был ранен в руку и грудь, а Вудхэмс был ранен в ногу.

Банда покинула территорию биржи и попыталась сбежать по тупику, однако встретилась с ещё одним нарядом полиции. Не желая сдаваться, взломщики вновь открыли огонь. Сержант Чарльз Такер из полицейского участка Бишопсгейт был дважды ранен - один раз в бедро и один раз в сердце. Он умер мгновенно. Чоат схватил Гардштейна и попытался отнять у него оружие, но последнему удалось выстрелить полисмену в ногу. Другие члены банды подбежали на помощь Гардштейну, при этом двенадцать (!) раз выстрелив в Чоата, но и сам Гардштейн в суматохе тоже был ранен. Когда полицейский потерял сознание, Гардштейна унесли его сообщники. Когда эти мужчины с помощью неизвестной женщины уносили Гардштейна с места событий, их заметил прохожий Исаак Леви. Он был единственным свидетелем побега, который смог сообщить точные подробности. Другие свидетели подтвердили, что видели группу из трех мужчин и женщины и подумали, что один из мужчин был пьян, поскольку его друзья помогали ему идти. Банда отправилась в квартиру Сваарса и некого Петра Художника на Гроув-стрит, 59. Там они оставили Гардштейна на кровати с пистолетом под матрасом, чтобы создать впечатление, что раненый и был тем, кто убил Такера. Впоследствии тело Гардштейна было обнаружено полицией.

Тело Гардстайна было доставлено в местный морг, где его сфотографировали. Фотографии и описания тех, кто помог Гардштайну сбежать из здания биржи, были расклеены по всему Лондону, около 90 детективов перепахали в поисках взломщиков весь Ист-Энд. 22 декабря были арестованы трое подозреваемых, включая Петерса.

Пресловутая «Осада на Сидней-Стрит» состоялась несколько позже, 3 января 1911 года, когда Петерс уже сидел за решёткой в компании Федорова, Дубова и Васильевой – как видите, среди них он был единственным латышом.

В январе было проведено расследование смертей на Хаундсдитч и Сидни-стрит. Присяжным потребовалось пятнадцать минут, чтобы прийти к выводу, что Такер, Бентли и Чоут были убиты Гардштейном и другими во время попытки ограбления. В феврале 1911 года полицией были арестованы ещё несколько подозреваемых: господа Розен, Хакни, Хоффман, Мильштейн и Трасёнский. Судебное разбирательство состояло из 24 отдельных слушаний. Однако, вскоре по недостаточности улик все эти господа были отпущены на волю. Обвинение против оставшихся за решеткой Петерса, Дубова, Розена и Васильевой было передано в суд. На процессе обвиняемых оправдали также за недостаточностью улик. В итоге получилось, что всех полицейских перестрелял Гардштейн, который впоследствии скончался от ран. Однако, если в стрельбе участвовал только Гардштейн, поскольку полисмены были без оружия, то кто ранил его самого?

Возникает и ещё один закономерный вопрос: а где тут пресловутые латыши? По делу проходил один латыш, и то сомнительный – Петерс. Может быть латыши-бандиты укрылись на Сидней-стрит? Считается, при осаде на Сидней-Стрит в квартире находились двое - Саарс и Соколов. Латыш, как видите, тоже один. Считается опять же, что квартиру, в которой забаррикадировались эти двое, штурмовали двести полицейских с конной артиллерией в придачу, в присутствии Уинстона Черчилля, бывшего тогда министром внутренних дел. При этом Саарс и Соколов погибли, но не в результате действий полицейских, а в каком-то неведомо как возникшем пожаре. То есть боевики были из организации «Пламя» и погибли в пламени. Британский юмор:)

Ну, это постановка, ребята. От начала до конца.

После освобождения Петерс сделался звездой лондонских салонов, встречался Клэр Шеридан, кузиной Уинстона Черчилля. Однако «на одной из вечеринок Клэр заметила, что Яков внезапно потерял интерес к очередной политической дискуссии… Причиной тому стала подруга Клэр — совсем молоденькая, тихая Мэй, дочь лондонского банкира». Женившись на Мэйзи, Петерс возглавил крупный отдел богатой торговой компании (зять-банкир признавал: "У парня бульдожья хватка").

А о чём безграмотный сын латышского батрака мог вести светские беседы в лондонских салонах? И, главное, на каком языке? На каком языке он вёл дела тестя в «крупном отделе богатой торговой компании», какими системами бухгалтерского учёта пользовался, каким образом постиг искусство делопроизводства и торгового оборота?

Давайте подумаем.

|

|

100 лет окончания гражданской войны. |

Еще до этого, 19-20 октября 1922г. войска контролировавшего Владивосток Приамурского земского края и глава этого образования земский воевода генерал М. К Дитерихс эвакуировались в поселок Посьет на границе с Кореей, оттуда 1 ноября они уйдут в Китай, где будут интернированы. Во Владивостоке некто Сазонов объявил о создании нового правительства, но будет проигнорирован.

А 100 лет назад, 25 октября 1922 года передовые части НРР ДВР во главе с ее главкомом И. П. Уборевичем вошли во Владивосток. Таким образом последнее антибольшевицкое государственное образование на территории России (за исключением тех, независисмость которых большевики к тому времени признали и заключили с ними мирные договоры) было ликвидировано, последний фронт гражданской войны закрыт (хотя всякая партизанщина, в том числе на Дальнем Востоке, продолжалась еще долгие годы).

|

Метки: 1920-e |

Русский Музей. Малявин Филипп Андреевич. |

Позволю себе высказать дилетантское мнение. Более всего поразила его графика. Ограниченным, казалось-бы, цветовым инструментарием, художник передаёт всю нарядность и красоту женского костюма:

А ведь, может-же и кисть в руки взять:

Не увидел я на его картинах «забитой, русской женщины».

Есть и другие персонажи, там графика без красного не обошлась:

Темой (крестьянки конца 19-го - начала20-го века, в Русском искусстве) заинтересовался здесь. Выставка Русского Музея здесь.

|

Метки: Россия |

Заметки по истории. Что говорили о войне Лев Толстой, Мартин Лютер и Далай Лама |

|

|

Получили сильное распространение граммофоны |

М.В.Д. Департамент Полиции. По 2-му Делопроизводству. 5 Апреля 1911 г. №11452.

Секретно. Циркулярно.

Губернаторам, Градоначальникам и Варшавскому Обер-Полицмейстеру.

За последнее время в разного рода общественных местах, где скопляется значительное количество публики, получили сильное распространение граммофоны и т.п. механические инструменты, передающие, благодаря усовершенствованиям в этой области техники, с полным успехом и вполне ясно не только музыкальные произведения, но даже целые речи. Подобным способом передачи могут быть свободно распространяемы разного рода нецензурные и порнографические разсказы и песни, а также вредного и даже преступного содержания речи политических агитаторов.

По сему поводу считаю необходимым разъяснить, что по смыслу действующих узаконений (ст. 158—169, 175, 176, 177 и 179 Уст. ценз. и печ.) фабрики граммофонных пластинок приравниваются к типографиям, литографиям и другим подобным заведениям, а места продажи таких пластинок — к книжным магазинам, а потому к ним должны применяться в полном объеме изъясненные статьи закона.

В виду изложенного и принимая во внимание, что передача, путем граммофона, разного рода недопустимых пьес и речей, по своему вредному влиянию на слушателей, стоит несравненно выше, чем распространение их путем печати, и что пластинки и валики, служащие для демонстрирования этого рода произведения, обыкновенно значатся под вымышленными наименованиями, я прошу Ваше Превосходительство сделать незамедлительно распоряжения подведомственным Вам чинам полиции о проверке демонстрируемых в публичных местах, а также предназначенных в продажу граммофонных пластинок и, в случае обнаружения у торговцев или в каких-либо других доступных для публики местах, пластинок, недозволенных цензурою или же таких, воспроизведение коих в публичных местах представлялось бы по местным условиям нежелательным, об изъятии таковых из обращения в порядке применения в последнем случае 138 ст. Уст. о пред. и пресеч. прест. и о привлечении виновных, если к тому будут неоспоримые основания, к законной ответственности.

Вместе с тем прошу Ваше Превосходительство вменить чинам полиции в обязанность отнестись к возложенному на них поручению возможно менее формально, руководствуясь в каждом отдельном случае единственно лишь соображениями государственного порядка и общественного спокойствия, а не своими личными взглядами.

Подписал: За Министра Внутренних Дел, Товарищ Министра, Шталмейстер, Генерал-Лейтенант Курлов.

Скрепил: За Директора Белецкий.

Хроника. // Граммофонная Жизнь. М., 1912. №22, 05 (18).03, с. 16.

Рижский комитет иностранной цензуры конфисковал присланные из-за границы граммофонные пластинки с текстом «Исповеди», читанной самим покойным Л.Н. Толстым.

Для контроля присылаемых пластинок в комитете установлен специальный аппарат.

P.S.

По сведениям автора статьи Янин В.Л. Лев Толстой и граммофон. Существовала ли грамзапись «Исповеди»? // Знание-сила. М., 1988. №7, с. 51-56, «подведомственные чины полиции» сумели спасти слушателей от «вредного влияния» записи «Исповеди».

|

Метки: 1910-e Личности Россия |